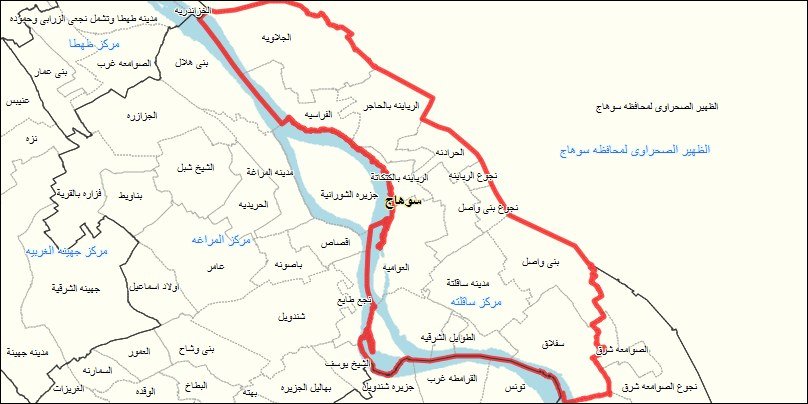

سوهاج وبني واصل

تتكون مدينة سوهاج الحالية من قسمين الأول في غرب النيل حيث المدينة القديمة التي عرفت باسم باهو وفي اليونانية بومبي وفي القبطية بونباها وأطلق عليها في العصور الإسلامية اسم سوهاي بالياء نسبة إلى جسر يحمل نفس الاسم ، والقسم الثاني في شرق النيل وكان في الأصل جزيرة بين سوهاج وأخميم ونزلت فيها عشائر بني واصل وعمرتها وزرعت أراضيها ثم اتصلت بالبر.

وفي القرن الثامن الهجري نزل في سوهاج ولي الله تعالى السيد إسماعيل بن على بن عبد السميع بن عبد العال اليمانى المولود في تلمسان بالمغرب العربي عام 724 هـ والمتوفي في سوهاج عام 795 هـ وهو صاحب المسجد المعروف في البلدة باسم الشيخ عارف او العارف بالله ويحتفل بمولده في شهر ذي القعدة من كل عام.

وذكر الجبرتى أنه كان للشيخ العارف رزقة مرصدة ستمائة فدان يزرعها وينفق منها على الفقراء والمستحقين كأهل العلم والمتعلمين ونحوهم ، وكان مشهورا كأسلافه معتقدا فى تلك الناحية وغيرهما ، ومنزله محط لرحال الوافدين والقاصدين من الأكابر والأصاغر والفقراء والمحتاجين فيقرى كلا بما يليق به ويرتب لهم المرتبات والاحتياجات ، وعند انصرافهم يزوّدهم ويهاديهم بالغلال والسمن والعسل والتمر والأغنام وهذا دأبه ودأب أسلافه من قبله على الدوام.

وجاء في كتاب الضوء اللامع اثنان من شيوخها في القرن التاسع الهجري حيث يقول السخاوي : ” محمد بن محمد بن إسماعيل فتح الدين أبو الفتح بن الشمس السوهائي الأصل نسبة لسوهاي بلدة من أعمال أخميم من صعيد مصر الأعلى القاهري الشافعي سبط الجمال عبد الله بن محمد السملائي المالكي .. الشيخ محمد بن محمد بن محمد بن أبي بكر الشمس الأنصاري السوهائي القاهري الحنفي القادري ولد بسوهاي “.

ويقول عنها علي باشا مبارك : ” وكانت جرجا سابقا هى المركز ، ولما شاهد المرحوم سعيد باشا حسن موقع هذه المدينة على البحر وطيب هوائها وتوسطها فى بلاد المديرية أمر بنقل ديوان المديرية إليها فبنى بها فوق البحر قصرا للمديرية يندر وجود مثله فى مدن الصعيد ، وزادت عمارتها وتجددت بها أبنية عظيمة وصارت أسواقها وخاناتها وحوانيتها مشتملة على جميع البضائع التى تشتمل عليها كبار المدن وبها مساجد جامعة وزوايا عامرة “.

وجاء عن بني واصل في الخطط التوفيقية : ” وفى شرقى سوهاج بجزيرة وسط البحر نزلة صغيرة لجماعة من عرب بنى واصل يقال لهم أولاد أبى محروس سكنوا هذا المحل بين مدينتى أخميم وسوهاج وبنوا فيه بيوتا عظيمة ومضايف ومسجدين وغرسوا به نخيلا وأشجارا ووضعوا هناك سواقى يزرعون عليها قصب السكر وأنواع الخضر ويبيعونه فى المدينتين ..

وهم مشايخ عرب الكتر الساكنين تحت الجبل الشرقى من ريانية أبى ليلى تحت قرنة جبل الهريدى إلى قرية الحواويش شرقى أخميم ، ولهم من حيث المطلوبات الميرية ما للعرب وعليهم ما عليهم فعليهم خفر الدروب التى بالجبال وعليهم الجمال عند الاقتضاء ، ويلبسون السلاح دواما وليس عليهم مما على الفلاحين سوى خراج الأراضى ، وفى جزيرتهم رمال كثيرة والصالح منها نحو أربعمائة فدان على قدر كفايتهم خاصة “.

قرية تونس

مركز سوهاج الحالي يضم أربع قرى فقط من العصور القديمة وهي سوهاج (بونباها) وبلصفورة (بوليس بورو / بلسبورا) وإدفا (إتفه) ودمنو (ديمنو) ، وفي العصر الفاطمي تأسست كل من جزيرة شندويد (شندويل) وباجة (باجا) والصلعا (منشية الصلعاء سابقا) وقلفاو ، وفي العصر الأيوبي تأسست كل من أولاد شلول وعرابة أبو دهب (العراب سابقا) وبندار الكرمانية (الكرمانية سابقا) ، وفي العصر المملوكي تأسست كل من الحمادية والشيخ مكرم (العجاجية سابقا) وبني زار (بني نزار سابقا) وتونس (معيفن سابقا).

وفي العصر العثماني تأسست بقية القرى والنجوع الحالية والتي تحمل أسماء العشائر العربية والمغربية التي توطنت في مركز سوهاج وهي : البخايتة والعرابة الشرقية (نجع الفار سابقا) والقرامطة غرب والكوامل بحري والمحامدة والمحامدة البحرية (خص البوص سابقا) والمزالوة (النزالوة سابقا) والهجارسة وأولاد عزاز وأولاد غريب وأولاد مامن وأولاد نصير وروافع القصير (الروافع سابقا) وسعد الله (جزيرة سعد الله سابقا) ونجع النجار ونجع تمام وونينة الشرقية وونينة الغربية (ونينة الشيخ حمد) ونجع أبو عزيز.

وقد جاء في القاموس الجغرافي شرح للتغيير الحاصل في قرية تونس وسبب تسميتها حيث يقول محمد بك رمزي : ” تونس : أصلها من توابع ناحية جزيرة شندويل وكانت تسمى معيفن ، فصلت عن الجزيرة في العهد العثماني باسمها المذكور الذي وردت به في دفاتر الروزنامة القديمة وفي تاريخ سنة 1231 هـ ، ولاستهجان اسم معيفن طلب أهلها تغيير اسمها وتسميتها تونس بدعوى أنهم في الأصل من أهل تونس الغرب التي في شمال أفريقيا ، وقد وافقت وزارة الداخلية على طلبهم بقرار أصدرته في سنة 1930 “.

وجاء في الخطط التوفيقية تفصيل كل من تونس وجزيرة شندويل حيث يقول علي باشا مبارك : ” جزيرة شندويل : بلدة كبيرة على الشاطئ الغربى للنيل بحرى سوهاج بينها وبين سوهاج نحو بسطتين لها شبه قوى بالمدن فى أبنيتها وسوقها الدائم ، وبها إقامة ناظر قسم سوهاج وحاكم خط الجزيرة والمهندس ، وبها قليل من الخانات والدكاكين وبها تجار البز والعقاقير والمواشي وأكثر أهلها يتكسبون من الفلاحة وبها علماء وأشراف ومساجد جامعة وزوايا ..

وأكبر مساجدها وأشهرها مسجد سيدى على ابن سيدى أبى القاسم الطحاوى جدّ من بها من الأشراف مقامه بها مشهور ، وكان تجديد هذا الجامع بهمة محمد أفندى حسن الشندويلى وكيل مديرية جرجا سابقا وهو فى شمالها الشرقى ، وبها كثير من مقامات الأولياء ونخل قليل وفى غربيها تل عال تأخذ منه الأهالى السباخ ..

وعمدتها محمد بن عمر الشويخ مشهور بالكرم عن أبيه وجده ، وله بها أبنية فاخرة وجنينة فى جنوبها الشرقى فيها أنواع الفواكه ويزرع فيها قصب السكر ، وبجوار تلك الجنينة جنينة أخرى لبعض مشايخها ويتبعها عدة كفور كنجع طائع ونجع الشيخ يوسف ..

وبين الجزيرة وسوهاج عدة قرى يخشى على أطيانها التشريق مثل الحمادية وباجة وأولاد نصير ، وفى شرقى الجزيرة إلى جهة الجنوب على الشاطئ الغربى أيضا قرية معيفن ذات أبنية جديدة بوضع حسن مربعة الشكل بها نخيل فى خلالها ، وفى دائرها وفى شرقها على شاطئ البحر جنينة لبعض عمدها ، وأطيانها جيدة المحصول وبها مساجد عامرة وفى غالب الأوقات يقرأ فيها العلم “.

وجاء عن بلصفورة : ” بني صبورة : بلدة قديمة من مديرية جرجا بمركز المنشأة واقعة قبلى سوهاج بنحو ساعة فيها أبنية فاخرة ومساجد عامرة وأكثر أهلها أغنياء وعدتهم أكثر من أربعة آلاف نفس ، ومنها محمد بيك أبو حمادي له شهرة من زمن العزيز محمد علي وهو فلاح أخذ فى الترقى من زمن المرحوم سعيد باشا إلى أن صار فى زمن الخديوي إسماعيل من أعضاء مجلس الاستئناف بأسيوط ثم مدير جرجا ..

وابنه أحمد كان وكيل مديرية جرجا .. وقد جعل منهم ناظر قسم وحاكم خط ومنهم ابنه همام رئيس المجلس المحلي بجرجا ، ولهم أبنية تشبه قصر المديرية الذى بسوهاج ولهم جامع عامر رتب فيه شيخا لتدريس العلم لتلامذة يأتون من بلاد كثيرة وجعل لهم مرتبات من ماله “.

إدفا ونجع الغوانم

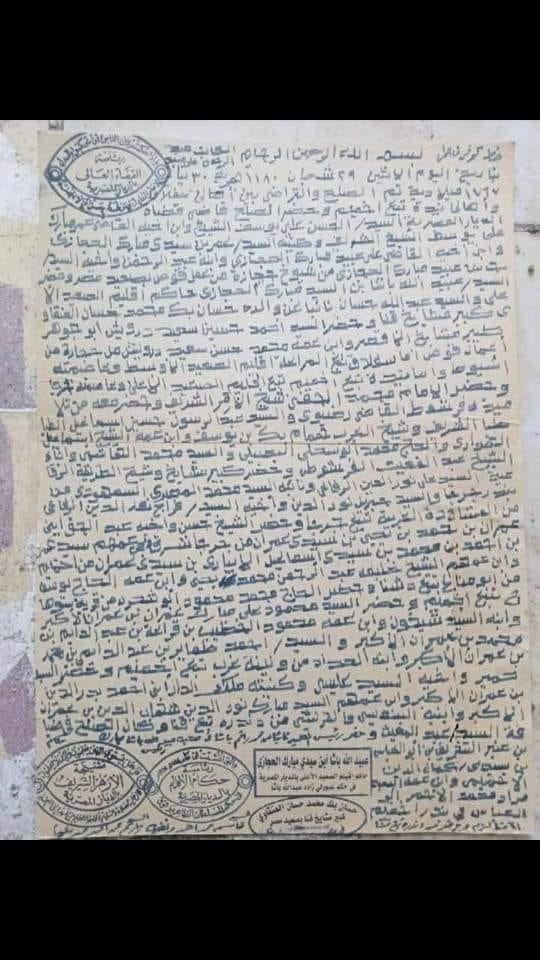

تعد قرية إدفا ونجوعها بمركز سوهاج من أهم منازل قبائل عرب الرشايدة ، وفي نجع الغوانم قصر أثري يرجع إلى صاحبه الأمير سلمي بن جبل بن مبارك بن عيد بن سليم المنيفيري البرطيخي الرشيدي والمسجل بالدفاتر الرسمية في 1880 م. وهي سنة بنائه حيث ورد في حجة الملكية نص يوضح موقعه في حاجر الجبل بجوار نجع الغوانم واسم صاحبه ووصفه بأنه من شيوخ عرب الرشايدة.

وقد نشأت حول إدفا في العصور الإسلامية عدد من القرى والنجوع هي نجع النجار ونجع الفار (العرابة الشرقية حاليا) ونجع تمام ونجع البخايتة ونجع الشريفات ونجع الغوانم ونجع العرب ، والرشايدة من أكبر قبائل العرب القيسية ولها حضور كبير في التاريخ قديما وحديثا حتى قال الشاعر فيهم : ” ومنهم ذوي رشيد الذين قامت بتوضيح أفعالهم الأسجاع والأناشيد .. الجايدون إذا الجود عدم والصامدون الحرب إذا لم يجد أهلها متصدم .. شادوا عمادها وأحيوا من السنة الشهباء جمادها .. عدد سقمانهم عشرة آلاف ولا أظن لهم من الخيل مطاف “.

وقد جاء عن إدفا وتوابعها في القاموس الجغرافي : ” إدفا هي من القرى القديمة وردت في معجم البلدان أدفة من قرى أخميم بالصعيد بمصر ، وفي قوانين ابن مماتي إتفا من أعمال الأخميمية وفي تحفة الإرشاد وفي التحفة إدفة وفي كتب القبط ودفاتر الروزنامة القديمة إتفة وفي تاريخ سنة 1231 هـ برسمها الحالي “.

وجاء في الخطط التوفيقية : ” إدفا : بهمزة مكسورة فدال مهملة ساكنة ففاء فألف ويقال فيها إتفا بالمثناة الفوقية بدل الدال ، قرية من مديرية جرجا بقسم سوهاج فى شمالها الغربى وغربى ترعة السّوهاجية فى حوض العزيزات ، وهى غير مدينة إدفو التى بأقصى الصعيد ولها شبه بالمدن ، وفيها جامع بمنارة ومساجد أخر ..

وبها أشراف وعلماء وبها تلول هى آثار بلد قديمة ، وقد وجد فى تلولها زمن تفتيش لطيف باشا على الأقاليم القبلية مطمورة مملوءة قمحا يقال إنه ضل عنها صاحبها وادعى على آخر أنه سرقها ، وقد حسبت مدتها فوجدت نحو ستين سنة ولم يتغير قمحها وقد عرض من قمحها على المرحوم سعيد باشا ، وهكذا عادة البلاد ذات التلول أن يحفروا فيها مطامير لخزن الغلال ويغطونها بنحو متر من التراب وعند فتحها توجد كما وضعت لا يعتريها سوس ولا غيره ..

ومن نصاراها من صنعته إفراخ بيض الدجاج فى معامل متفرقة فى البلاد القاصية والدانية ، وهى قريبة من الجبل الغربى بنحو نصف ساعة وفى قبليها ورشة قطع الأحجار ، وبها نخيل وأشجار وأكثر تكسب أهلها من الزراعة وأرضها جيدة خصبة “.

أخميم

مركز أخميم الحالي يضم من القرى القديمة كلا من خمين (بانابوليس باليونانية وشمين بالقبطية وأخمين ثم أخميم بالعربية) وتسميني (قرية السلاموني) ، وذكر هيرودوت أن أخميم كانت من مناطق تمركز اليونانيين في مصر منذ عهد البطالمة حيث بنى لهم بطليموس فيلوماتر ضاحية جديدة فيها عرفت باسم نيابوليس أي المدينة الجديدة وفيها معبد كبير كرس للمعبود سيرابيس تم تجديده في عهد الإمبراطور الروماني تراجان ، وفي العهد الروماني صارت أخميم من مراكز الإيبراشيات الكبرى.

وذكر المقريزي أن بإخميم جماعة من بنى قرة (قبيلة من بنى هلال بن عامر بن صعصعة) ، وقد نزلت بها في العصر الفاطمي حيث تأسست قرى البيارات (آبار الملك وآبار الوقف) ، وفي العصر المملوكي نزلت بقية القبائل العربية في أجوارها تباعا وتأسست قرى الصوامعة شرق والحواويش والأحايوة شرق (بني يحيى) ، وفي العصر العثماني تأسست قرى الديابات والعزبة والعرب والعيساوية شرق والكولة وجزيرة محروس وعرب الأطاولة ونيدة ، وفي العصر الحديث تأسست نجوع الصوامعة شرق.

وينسب إلى أخميم واحد من أعلام التصوف الإسلامي وهو الإمام أبو الفيض ثوبان بن إبراهيم الأخميمي المعروف بلقب ذي النون المصري وهو نوبي من موالي قريش ولد في أخميم وتوفي عام 245 هـ عن تسعين عاما ، قال عنه ابن يونس أنه كان حكيما فصيحا ووصفه الذهبي في سير أعلام النبلاء بشيخ الديار المصرية ، قال عنه ابن خلكان : ” أحد رجال الطريقة كان من هذه المدينة وكان أوحد وقته علما وورعا وحالا وأدبا وهو معدود فى جملة من روى الموطأ عن الإمام مالك “.

وفي القرن السابع الهجري نزل فيها ولي الله تعالى كمال الدين علي بن محمد بن جعفر بن عبد الظاهر الجعفري الهاشمي تلميذ الإمام القشيري ، ولد في قوص عام 638 هـ وتوفي في أخميم عام 701 هـ ، ذكره ابن الملقن في طبقات الأولياء فقال : ” الشيخ كمال الدين ابن عبد الظاهر القوصي نزيل أخمين ذو الكرامات والإشارات العالم العامل .. سكن أخمين وبنى بها رباطاً وذريته إلى الآن بها ، مات يوم الأربعاء الحادي عشرى رجب سنة إحدى وسبعمائة ودفن في رباطه بأخمين وقبره يزار “.

ذكرها المقدسي في كتاب أحسن التقاسيم فقال : أخميم مدينة كثيرة النخل ذات كروم ومزارع ، وذكرها الإدريسي في نزهة المشتاق فقال : مدينة أخميم في شرقي النيل وبها البناء المسمى بربا وهي الآن باقية ثابتة ، وذكرها ابن دقماق في الانتصار فقال : أخميم بلدة قديمة واقعة في شرقي النيل وبها آثار مباني قديمة وهي مدينة الإقليم وكان بها مقام الوالي لأنها كانت مفردة بالولاية والآن يسكنها نائب الوجه القبلي وبها قاض وجامع قديم وعدة مدارس وبها أسواق وقياسر وفنادق وغير ذلك.

جاء عنها في الخطط التوفيقية : ” ومدينة إخميم الآن على غاية من العمارية والاتساع تقرب عدة أهلها من أهالى مدينة أسيوط ومحيطها أوسع من محيط أسيوط وبها ضبطية ومحكمة شرعية ، ويسكنها الأقباط بكثرة وأكثرهم محترفون منهم التاجر والصائغ والصباغ وغير ذلك ، وبها جملة أنوال معدة لنسج أصناف الملاءات من القطن والحرير وبها عدة قيساريات وخانات جامعة لأنواع المتاجر وحمام ، وحاراتها وشوارعها متسعة مع الاعتدال وفيها معاصر بكثرة لزيت السلجم ..

وعسلها مشهور بصفاء اللون وصدق الحلاوة ولها سوق كل أسبوع يوم الأربعاء ، وبها رقعة معدّة لبيع أصناف الغلال كل يوم ، وبها نقيب أشراف يقال إنه من ذرية سيدى كمال الدين بن عبد الظاهر صاحب المقام الشهير بهذه المدينة .. وله مولد يعمل كل سنة فى أوائل زيادة النيل يجتمع فيه عالم بكثرة ويستمر ثمانية أيام وله جامع عامر قد هدمه وبناه نقيب الأشراف السيد عبد الرحيم بإعانة الحكومة له وذلك فى أول حكم الخديوى إسماعيل باشا فكان من أعظم جوامع مدن الصعيد “.

ساقية قلتة

مركز ساقلتة الحالي بمحافظة سوهاج لا يضم أي قرى قديمة حيث نشأت بلداته جميعا في العصور الإسلامية وكان أولها في زمن الفاطميين حيث تأسست كل من شفلاق (سفلاق) وساقية قلتة (ساقلتة) وفاو (فاوجلي) ونزلت بها عشائر قبيلة بني هلال ، وفي ذلك يقول المقريزي : ” وبنو هلال بطن من بني عامر وكانوا أهل بلاد الصعيد كلها إلى عيذاب ، وباخميم منهم بنو قرة وبساقية قلته منهم بنو عمرو “.

وجاءت ساقلتة وأجوارها في الروك الناصري حيث ذكرها ابن الجيعان فقال : ” ساقية قلتة مساحتها 1139 فدان بها رزق 156 فدان عبرتها 7000 دينار كانت باسم الأمير طشتمر العلائي والآن باسم الديوان الشريف المفرد ، شفلاق مساحتها 6398 فدان تفصيله نقا 2619 فدان خرس 3779 فدان عبرتها 4700 دينار كانت باسم الأمي صربغا الناصري والآن باسم الأمير تمراز الشمسي رأس نوبة ، فاوجلي : مساحتها 800 فدان بها رزق 54 فدان عبرتها 2500 دينار كانت باسم أبي بكر بن طاز والآن باسم أقبردي من أصبيه الثلث ووقف الشيخ شهاب الدين الأخميمي الثلثان “.

وفي العصر المملوكي تأسست في أجوارها كل من الجلاوية والحرادنة والرياينة بالكتكاتة والعوامية ، وفي العصر العثماني توسعت القبائل وأسست كلا من الرياينة بالحاجر والطوايل الشرقية والطوايل الغربية والفراسية والقرامطة شرق وبني واصل ونجوع الرياينة ونجوع بني واصل ، وكلها تحمل أسماء العشائر التي أسستها.

جاء في القاموس الجغرافي : ” ساقلتة هي من القرى القديمة اسمها القديم ساقية قلتة وردت به في قوانين ابن مماتي وفي تحفة الإرشاد من أعمال القوصية ، وفي معجم البلدان قلتة قرية حسنة تعرف بسواقي قلتة بالصعيد من شرق النيل دون أخميم بمصر ، وفي التحفة ساقية قلتة بالأعمال السيوطية نقلا من الأخميمية ..

ثم حرف الاسم بإدماج الصدر في العجز فصارت ساقلتة كما وردت في دفاتر الروزنانة القديمة وفي تاريخ سنة 1231 هـ ، ومن سنة 1877 عرفت باسم ساقلتة والعرب وهذا هو اسمها الحالي في جداول وزارة المالية “.

وجاء في الخطط التوفيقية : ” ساقية قلتة : قرية من مديرية دجرجا بقسم سوهاج فى شرقى النيل بقليل وفى بحرى أخميم بنحو ساعتين وفى الجنوب الغربى لناحية السقطية بنحو نصف ساعة وتجاهها فى البر الغربى ناحية بصونه وشندويل ، وبيوتها من الآجر واللبن وفيها غرف ومضايف ومساجد ونخيل ، وفيها أشراف يقال إنهم من ذرية السرى السقطى.

وفى رسالة البيان والإعراب للمقريزى أن بهذه البلدة جماعة من بنى عمر وبطن من بني هلال بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن .. والعامة يقولون إن قبر أبي يزيد البسطامي فى ناحية ساقية قلتة والظاهر أن هذا مجرد زعم ولم أقف له على موضع دفن “.

نيدة والصوامعة شرق

جاء في القاموس الجغرافي : الصوامعة شرق : ويقال لها صوامعة سفلاق أصلها من توابع ناحية سفلاق ثم فصلت عنها في العهد العثماني باسم الصوامعة كما ورد في دفاتر الروزنامة القديمة ، ووردت في تاريخ سنة 1231 هـ باسم الصوامعة شرق ومن سنة 1259 هـ باسم نجع الصوامعة شرق ولا يزال هذا اسمها في جداول وزارة المالية ، وقد عرفت بشرق لوقوعها شرقي النيل وتمييزا لها من الصوامعة غرب التي بمركز طهطا.

نيدة : أصلها من توابع ناحية الببارات وهي آبار الملك وآبار الوقف ثم فصلت عنها في تاريخ سنة 1243 هـ وبذلك أصبحت ناحية قائمة بذاتها.

وجاء في الخطط التوفيقية : ” نيدة قرية من قسم أخميم بمديرية جرجا على الشط الشرقى للنيل فى شمال أخميم بنحو ساعة ، وفى جنوب صوامعة سفلاق بربع ساعة ، وفيها مساجد وأبراج حمام ونخيل كثير فى داخل البيوت وخارجها متساو فى الطول كأنما غرس فى وقت واحد.

سميت باسم النيدة ، وهى الطعام المأخوذ من القمح والعسل ونحوه ، وفى السابق مال على هذه البلدة البحر فانتقلت مرارا ، والآن قد تركها وخلّف تحتها جزيرة واسعة.

وقد حصلت بينها وبين صوامعة سفلاق مقتله فى سنة أربع وخمسين ومائتين وألف آلت إلى إحراقها ، وذلك أن الأقاليم القبلية كانت الحروب قائمة بينهم، وكانوا منقسمين قسمين : قسم يقال له الوناتنة ، وقسم يقال له الصوامعة ، كما أن أهالى الأقاليم البحرية كانت صفين سعد وحرام.

وكانت قرية نيدة من صف الوناتنة ، فقامت الحرب بين الصفين واستمر ذلك نحو شهرين وقتل فيها خلق كثير ، وأحرقت من الوناتنة ناحية نيدة ومن الصوامعة قرية الشيخ زين الدين فى شمال طهطا الشرقى على نصف ساعة وبعض قرى من الفريقين.

وكانت هذه الواقعة سببا فى سلب السلاح من أيدى الأهالى إلى جانب الديوان ، فإنه بعد فراغ القتال توجه سليم باشا السلحدار إلى بندر طهطا وجمع المديرين والنظار ، وأعطى قرارا بجمع السلاح من بلاد الصعيد قاطبة ، فجمع كله وحصل فيه تشديد كبير ، ولم يزالوا ممنوعين من حمل السلاح واقتنائه إلى الآن.

وصوامعة سفلاق قرية فى بحرى نيدة على الشط الشرقى للنيل كانت واقعة على تلول قديمة قد أكلها البحر إلا جزءا قليلا ، ووقع فى البحر عمود كان مدفونا فى التلول ، فإذا فى جوفه جملة كثيرة من الذهب القديم .. وقد سقط فى البحر ، ولم يحصل منه بعض الأهالى إلا القليل ، ولما استشعرت الحكومة بذلك ضبطت هؤلاء الأهالى وسجنتهم مدة ثم أدركهم العفو من المرحوم سعيد باشا.

وقد انتقل أكثر البلد بعيدا عن البحر وبنوا أبنية عظيمة بحارات معتدلة وشوارع ، وغرسوا الأشجار والنخيل، وفى قبلى طهطا على نحو نصف ساعة ، غربى النيل قرية أخرى تسمى الصوامعة يدعى أهل القريتين أنهم أولاد رجل واحد ، وتوافقهم فى الطباع والملابس وبعض العوائد ربما يصدق ذلك.

ويقابل نيدة والصوامعة من غربى النيل ثلاث قرى وهى العجاجية وقلفا ومعيفن ، وكلها قريبة من البحر بين سوهاج وجزيرة شندويل ، وفيها مساجد ونخيل ، وأطيانها عالية يخشى عليها التشريق عند قلة النيل “.

الأحايوة وعرب الأطاولة

في العصر العثماني توزعت الزمامات الزراعية في أخميم شرق النيل على عدة قبائل عربية وهي بني هلال في أبار الملك وبني واصل في جزيرة محروس وبني يحيى والحواويش وعرب الأطاولة والصوامعة في بقية الزمام ، وقد فصلها محمد بك رمزي في القاموس الجغرافي حيث يقول :

أبار الملك : هي من النواحي القديمة اسمها الأصلي الببارات وردت في قوانين ابن مماتي وفي تحفة الإرشاد من الأعمال الأخميمية ووردت في التحفة الرملة بالببارات وفي الانتصار الرملة بالبيارات من الأعمال الأخميمية ، وفي تربيع سنة 933 هـ الرملة بالبيارات وهي الببارات وفي تاريخ سنة 1231 هـ قسمت إلى ناحيتين وهما أبيارات الملك هذه وأبيارات الوقف ناحية اخرى ، وفي تاريخ سنة 1272 هـ وردت هذه باسم أبار الملك وقد حرف اسمها من ببارات إلى أبيارات إلى أبار وهو اسمها الحالي.

الأحايوة شرق : أصلها من توابع ناحية المنشأة التي بمركز جرجا ثم فصلت عنها في العصر العثماني باسم بني يحيى الشرقية كما ورد في دفاتر الروزنامة القديمة ، ووردت في تاريخ سنة 1231 هـ باسم الأحايوة شرق لوقوع أطيانها شرقي النيل ولتمييزها من ناحية الأحايوة غرب الواقعة تجاهها على الشاطىء الغربي للنيل بمركز جرجا ، ويقال لها على ألسنة العامة (لحايوة) شرق ، وكلمتا الأحايوة ولحايوة نسبة إلى بني يحيى وهو اسمها الأصلي على غير قياس وقد عرفت باسم لحايوة تمييزا لها من أولاد يحيى التي بمركز البلينا.

جزيرة محروس : وردت في تاريخ سنة 1231 هـ باسم جزيرة القاعود والعرب ثم ألغيت وحدتها وأضيف زمامها في سنة 1277 هـ إلى أراضي ناحية العزبة والعرب ، وفي سنة 1905 صدر قرار بفصلها من العزبة والعرب من الوجهة الإدارية باسم جزيرة محروس وفي سنة 1906 صدر قرار آخر بفصلها كذلك من تلك الناحية من الوجهة المالية وبذلك أصبحت ناحية قائمة بذاتها.

عرب الأطاولة : أصلها من توابع ناحية العزبة والعرب باسم الأطاولة ثم فصلت عنها من الوجهة الإدارية في سنة 1908 وفي سنة 1938 صدر قرار بفصلها بزمام خاص من ناحيتي العزبة والعرب وآبار الملك ففصلت منهما باسم عرب الأطاولة وهو اسمها الحالي وبذلك أصبحت ناحية قائمة بذاتها ، العزبة والعرب : أصلها من توابع ناحية أخميم ثم فصلت عنها في تاريخ سنة 1272 وبذلك أصبحت ناحية قائمة بذاتها.

الحواويش : أصلها من توابع ناحية السلاموني ثم فصلت عنها في العهد العثماني كما ورد في دفاتر الروزنامة القديمة ثم في تاريخ سنة 1231 هـ ، الديابات : أصلها من توابع ناحية الحواويش ثم فصلت عنها من الوجهة الإدارية في سنة 1903 ومن الوجهة المالية بقرار في سنة 1936 وبذلك أصبحت ناحية قائمة بذاتها ، العيساوية شرق : أصلها من توابع ناحية الحواويش ثم فصلت عنها في تاريخ سنة 1243 هـ وتكتب العيسوية نسبة إلى عيسوي.

الكولة : أصلها من توابع العنبرية التي بمركز جرجا ثم فصلت عنها في تاريخ سنة 1231 هـ لوقوع أرضها على الشاطىء الشرقي للنيل بمركز أخميم وبذلك أصبحت ناحية قائمة بذاتها.

الطوايل والرياينة

في العصر العثماني توزعت الزمامات الزراعية في ساقلتة شرق النيل على عدة قبائل عربية وهي الرياينة والطوايل والقرامطة والعوامية وبني واصل والجلاوية والفراسية ، وقد فصلها محمد بك رمزي في القاموس الجغرافي حيث يقول :

الطوايل الشرقية : أصلها من توابع ناحية ساقلتة ثم فصلت عنها في تاريخ سنة 1231 هـ ، وفي مكلفة سنة 1259 هـ وردت باسم الطوايل والقرامطة لأن القرامطة أضيفت إليها من تلك السنة ، وفي سنة 1888 فصلت منها ناحية القرامطة من الوجهة الإدارية وفي سنة 1899 فصلت عنها من الوجهة المالية وبذلك أصبحت الطوايل قائمة بذاتها ، وفي سنة 1905 قسمت ناحية الطوايل من الوجهة الإدارية إلى ناحيتين وهما الطوايل الشرقية هذه وهي الأصلية والطوايل الغربية ، وفي سنة 1936 صدر قرار بفصلهما عن بعضهما من الوجهة المالية وبذلك أصبحت كل ناحية منهما قائمة بذاتها.

القرامطة شرق : أصلها من توابع ناحية ساقلتة ثم فصلت عنها في تاريخ سنة 1231 هـ باسم القرامطة ثم أضيف زمامها إلى ناحية الطوايل من سنة 1245 هـ فأصبحتا ناحية واحدة باسم الطوايل والقرامطة ، وفي سنة 1888 فصلت عن الطوايل من الوجهة الإدارية وفي سنة 1899 فصلت عنها من الوجهة المالية ، وفي تلك السنة قسمت ناحية القرامطة إلى ناحيتين وقد تميزت هذه وهي الأصلية بالشرقية لوقوعها شرقي النيل وتميزت الأخرى بالغربية لوقوعها غربي النيل بمركز سوهاج.

الكتكاتة : ويقال لها رياينة الكتكاتة أصلها من توابع ناحية فاوجلي ثم فصلت عنها في العهد العثماني كما ورد في دفاتر الروزنامة القديمة ، ووردت في تاريخ سنة 1231 هـ باسم الرياينة بالشروق ومن سنة 1259 هـ باسم الكتكاتة وهو اسمها في جداول وزارة المالية وأما في جدول الداخلية فاسمها الرياينة بالكتكاتة.

العوامية : أصلها من توابع ناحية فاوجلي ثم فصلت عنها في العهد العثماني كما ورد في دفاتر الروزنامة القديمة ووردت في تاج العروس باسم شرقية العوام وهي العوامية ووردت في تاريخ سنة 1245 هـ باسم العوامية بالرياينة وفي فك زمام مديرية جرجا سنة 1905 وردت باسمها الأصلي وهو الحالي.

بني واصل أصلها من توابع ناحيتي فاوجلي وساقلتة ثم فصلت عنهما من سنة 1899 باسم عربان بني واصل ولا يزال هذا اسمها في جداول وزارة المالية ، نجوع الرياينة : أصلها من توابع ناحية عربان بني واصل ثم فصلت عنها من الوجهة الإدارية في سنة 1929 وفي سنة 1935 صدر قرار بفصلها من الوجهة المالية وبذلك أصبحت ناحية قائمة بذاتها.

الرياينة بالحاجر ويقال لها رياينة أبو ليلى أصلها من توابع ناحية الحرادنة ثم فصلت عنها من الوجهة الإدارية في سنة 1903 ومن الوجهة المالية في سنة 1899 وبذلك أصبحت ناحية قائمة بذاتها ، الحرادنة : أصلها من توابع ناحية فاوجلي ثم فصلت عنها في العهد العثماني كما ورد في دفاتر الروزنامة القديمة ثم في تاريخ سنة 1231 هـ.

الجلاوية : أصلها من توابع ناحية فاوجلي ثم فصلت عنها في العهد العثماني كما وردت في دفاتر الروزنامة القديمة ثم في تاريخ سنة 1231 هـ ، والجلاوية نسبة إلى فاوجلي لأن سكانها من أهل تلك القرية والنسبة تكون إلى المضاف إليه ، الفراسية : أصلها من توابع ناحية الجلاوية ثم فصلت عنها في تاريخ سنة 1231 هـ باسم الفريسية وبذلم أصبحت ناحية قائمة بذاتها وفي تاريخ سنة 1272 هـ وردت باسمها الحالي.

من أعلام أخميم .. ذو النون المصري

في مقابر قبيلة المعافر بقرافة الفسطاط يوجد قبر واحد من أشهر أعلام التصوف في العصور الإسلامية وهو الإمام أبو الفيض ثوبان بن إبراهيم المعروف بلقب ذي النون المصري ، وهو فقيه ومحدث وأديب ولد في أخميم بصعيد مصر في عام 771 م. لأسرة نوبية من موالي قريش وتوفي في الجيزة في عام 859 م. وقد جاوز التسعين ، وكان يوم وفاته مشهودا حتى كاد المشيعون يكسرون يومها الجسور بين الجيزة والفسطاط من شدة الزحام ..

جاء عنه في سير أعلام النبلاء للحافظ شمس الدين الذهبي (ذو النون المصري .. الزاهد شيخ الديار المصرية ثوبان بن إبراهيم يكنى أبا الفيض قيل إنه من موالي قريش وكان أبوه نوبيا ولد في أواخر أيام المنصور وروى عن مالك والليث وابن لهيعة وفضيل بن عياض وسلم الخواص وسفيان بن عيينة وطائفة ، وقل ما روى من الحديث روى عن مالك أحاديث فيها نظر وكان واعظا ، قال ابن يونس كان عالما فصيحا حكيما) ..

وذكر ابن خلكان في وفيات الأعيان قصة ترحيله إلى بغداد بسبب وشاية ضده فقال (وكان قد سعوا به إلى المتوكل فاستحضره من مصر، فلما دخل عليه وعظه فبكى المتوكل ورده مكرماً وكان المتوكل إذا ذكر أهل الورع بين يديه يبكي ويقول : إذا ذكر أهل الورع فحي هلا بذي النون ، وكان رجلاً نحيفاً تعلوه حمرة ليس بأبيض اللحية وشيخه في الطريقة شقران العابد ، ومن كلامه : إذا صحت المناجاة بالقلوب استراحت الجوارح) ..

ويذكر القشيري في رسالته أنه أول من عرّف التوحيد بالمعنى الصوفي وأنه أول من وضع تعريفات للوجد والسماع والمقامات والأحوال ، وذكر ابن عساكر حواره مع المتوكل عندما قال له صف لي أولياء الله فقال (هم قوم ألبسهم الله النور الساطع من محبته وجللهم بالبهاء من إرادة كرامته ووضع على مفارقهم تيجان مسرته) ، ومن مؤلفاته (حل الرموز وبرء الارقام في كشف أصول اللغات والاقلام) وكان مولعا بقراءة النقوش الهيروغليفية ..

ويتضح منهجه الذي يجمع بين التصوف والسنة من خلال أشهر أقواله في الزهد والوعظ (إنما دخل الفساد على الناس من ستة أمور .. أولها ضعف النية بعمل الآخرة والثاني صارت أبدانهم مهيأة لشهواتهم والثالث غلبهم طول الأمل مع قرب الأجل والرابع آثروا رضا المخلوقين على رضا الخالق والخامس اتبعوا أهواءهم ونبذوا سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم والسادس جعلوا زلات السلف حجة لأنفسهم ودفنوا أكثر مناقبهم) ..