هوارة وقبائل قنا

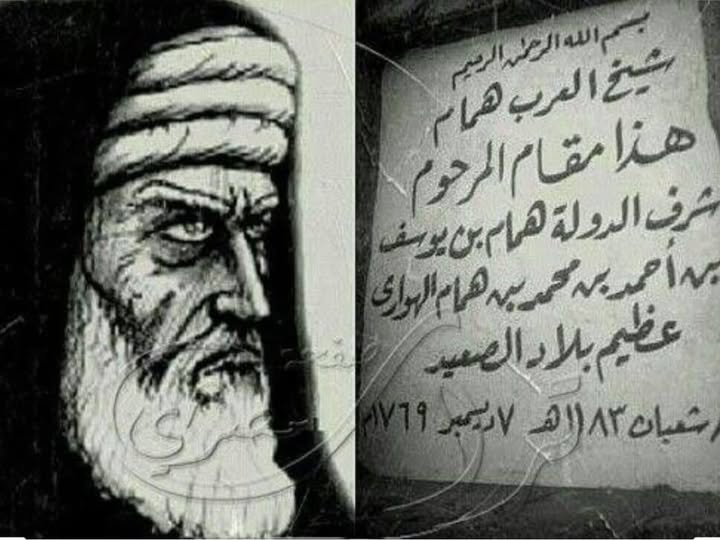

يقول الجبرتي واصفا شيخ العرب همام : ” الجناب الأجل والكهف الأظل الجليل المعظم والملاذ المفخم الأصيلي الملكي ملجأ الفقراء والأمراء ومحط رحال الفضلاء والكبراء شيخ العرب الأمير شرف الدولة همام بن يوسف بن أحمد بن محمد بن همام بن صبيه بن سيبيه الهواري عظيم بلاد الصعيد ومن كان خيره وبره يعم القريب والبعيد وقد جمع فيه من الكمال ما ليس فيه لغيره مثال تنزل بحرم سعادته قوافل الأسفار وتلقى عنده عصى التسيار وأخباره غنية عن البيان مسطرة في صحف الإمكان ” ..

وكان همام الهواري قد استقل فعليا عن سلطة المماليك والعثمانيين وأنشأ دولة في صعيد مصر في القرن الثامن عشر حيث جيش الجيوش ودون الدواوين وأوقف الأوقاف ومنح العطايا وقضى بين الناس بالعدل وقرب إليه العلماء وشيوخ القبائل ووجهاء المماليك الفارين وأقام تحالفا من ست وعشرين قبيلة .. واتخذ من مدينة فرشوط مركز قنا حاليا عاصمة لهذه الدولة التي امتدت من المنيا وحتى أسوان لكن في النهاية اصطدم بجيوش على بك الكبير وتعرض لهزيمة كبيرة على يد محمد بك أبو الدهب ..

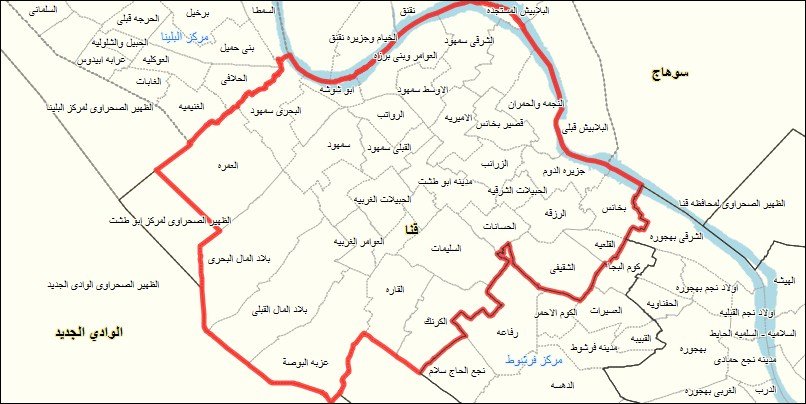

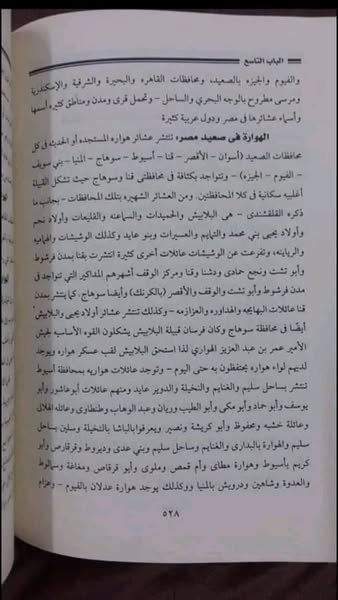

وكان تحالف قبائل هواره قد استوطن المنطقة الواقعة من أول جرجا في محافظة سوهاج شمالا وحتى إسنا في محافظة الأقصر جنوبا مرورا بغالبية مراكز محافظة قنا في الوسط .. وشكلت هواره الموجة الخامسة من القبائل التي وفدت على المنطقة .. كانت الموجة الأولى قبل الإسلام والتي رصدها استرابون وابن خلدون وهي من قبائل الحجاز والموجة الثانية كانت في القرن الأول الهجري من مضر وربيعة باتجاه النوبة ثم الموجة الثالثة في العصر الفاطمي ونتجت من نزوح قبيلة بلي من الأشمونين إلى الجنوب ..

وحاليا يطلق على تحالف بلي ومن سبقها اسم العرب .. وفي العصر الأيوبي والمملوكي وفدت العشائر القرشية من الشمال ومن الحجاز بسبب الظروف السياسية وفي القلب منها تحالف قبائل الأشراف .. أما هواره فقد دخلت مصر مع الفاطميين واستقرت بالبحيرة حتى قامت ثورة بدر بن سلام وبعدها قرر السلطان المملوكي برقوق نقل أكثرية هواره إلى الوجه القبلي وكانت لهم مزارع شاسعة ومعاصر للقصب .. ونتيجة اضطراب الأوضاع في العصر العثماني تمتعت القبائل بدرجة من الاستقلالية ..

فرشوط

مدينة رومانية قديمة عرفت باسم فرجود وذكرها ياقوت الحموي في معجم البلدان باسم فرشوط وفي قوانين ابن مماتي وتحفة الإرشاد فرجوط وفي كتاب تاج العروس للمرتضى الزبيدي باسم فرجوط وفرشوط معا ، واشتهرت في التاريخ الحديث عندما صارت عاصمة شيخ العرب الأمير همام بن يوسف الهواري والذي حكم بلاد الصعيد كلها في أواخر العصر العثماني وبنى فيها العمائر والمساجد وصارت من أكبر المدن وقتها.

وعرفت في العصور الإسلامية بعدد كبير من الشيوخ والأدباء والشعراء ومنهم الشيخ أبو الجود حاتم بن أحمد بن أبى الحسين الفرشوطى المتوفي في فرشوط عام 670 هـ ، والشيخ سعد الدين حمزة بن مفضل المالكي المتوفي في إسنا عام 670 هـ ، والشيخ عون الدين عثمان بن أيوب المعروف بابن مجاهد المتوفي عام 739 هـ ، والشيخ محمد بن حمزة بن سعد الملقب بالمجد والمتوفي عام 713 هـ ، والإمام الفقيه الشيخ علي بن صالح بن موسى بن أحمد بن عمارة الشاوري المالكي مفتى فرشوط والمتوفي عام 1185 هـ..

جاء عنها في الخطط التوفيقية : ” وأبنيتها بالآجر الأحمر بعضها على ثلاث طبقات وبها فوريقة أقمشة متروكة الآن وبها قيساريتان بدكاكين وقهاو وخمارات وأربع وكائل وجوامع عامرة أحدها بمئذنة ، وفى جهاتها الشرقية جامع شيخ العرب همام بني منذ مائة وثمان عشرة سنة وبها الآن كنيسة واحدة للأقباط وفيها دار متسعة بمضيفة حسنة لبعض أكابرها الشيخ محمد بن سحلي وهو رجل غنى يزرع نحو ألفي فدان ..

وفيها ضريح الشيخ الضمراني بداخل مسجد وعليه قبة ويعمل له مولد كل سنة ، وبها معملا دجاج وجنات وجبانتها بحاجر الجبل الغربي وأطيانها نحو خمسة آلاف فدان وتزرع القمح والشعير والفول والبرسيم والقصب وهى مشهورة به ، وكان بها نحو ستين عصارة يصنع بها السكر الخام وغيره وبها سوق دائم ، ومنها أحمد أغا أبو هارون من الهوارة كان ناظر قسم وكان يزرع نحو ثلثمائة فدان قصبا ..

وكانت فى بعض الأعصر الماضية من أعظم بلاد الصعيد ، وكيف لا ومنها الجناب الأجل والكهف الأظل ملجأ الفقراء والأمراء ومحط رجال الفضلاء والكبراء الأمير شرف الدولة شيخ العرب همام بن يوسف بن أحمد بن محمد بن همام بن صبيح بن سيبية الهوارى عظيم بلاد الصعيد وأميره وحاكمه من أدناه إلى أقصاه وكان له جنود وعدد وذخائر ودانت له الرقاب وذلت له الصعاب وكان خيره يعم القريب والبعيد ..

وكان له برسم زراعة قصب السكر اثنا عشر ألف ثور خلاف المعد للحرث ودرس الغلال والسواقي والطواحين والجواميس والأبقار الحلابة وغير ذلك ، وأما شون الغلال وحواصل السكر والتمر بأنواعه فشئ لا يعد ولا يحد ، وكان له دواوين وعدة كتاب من الأقباط لا يبطل شغلهم أبدا ، وكانت له صلات وإغداقات وغلال يرسلها للعلماء وأرباب المظاهر وغيرهم بمصر وغيرها فى كل سنة “.

أعلام فرشوط

في كتاب الطالع السعيد الجامع أسماء نجباء الصعيد للإدفوي : منها العالم الكبير والإمام الشهير الشيخ حاتم بن أحمد بن أبى الحسين يكنى أبا الجود الفرشوطى ، كان فاضلا وله معرفة بعلوم الأوائل من فلسفة ، وكان أديبا وله نظم ونثر.

وله مقامة أولها : روى فى الأخبار عن حاتم العطار ، قال : خرجت بظاهر بعض الأمصار لأقضى وطرا من الأوطار ، فنظرت إلى أعلام على أطلال ، تلوح على البعد كالجبال ، ففسحت الخطا فى السعى إليها ، وعولت فى سرعة المسير عليها ، فإذا هى روضة قد زهت أوساق بواسقها ، وأمرعت أفنان حدائقها ، وذللت قطوفها ، وجلت عن الإحصاء صنوفها.

ثم قال فى وصف أهلها : كحور متكئين على سرر متقابلين ، قد قمصوا قمص الوقار ، وتحللوا بحلل البهار والنضار ، يتناشدون الأشعار الأوسية والملح الأديبة ، ويتواردون الأخبار النبوية والخطب الوعظية ، ويتناظرون فى الآراء الطبية والأحكام الفلكية ، ويتناقدون فى النسب الهندسية والألحان الموسيقية ، ويتجادلون فى المعارف الربانية والنواميس الإلهية ، فبينما هم على تلك الحال ، إذ ورد عليهم رجل من الرجال … إلخ.

وهى مقامة طويلة بين فيها معرفته بهذه الفنون ، توفى ببلده فى حدود السبعين وستمائة أو ما يقاربها ، انتهى.

وفيه أيضا أن منها العالم العلامة الشيخ حمزة بن مفضل المالكى ، المنعوت سعد الدين ، كان فاضلا أديبا شاعرا استوطن إسنا ، ويحكى أنه كان يملى فى المجلس الواحد على عشرة أنفس فأكثر فى فنون مختلفة ، توفى بإسنا فى حدود السبعين وستمائة تقريبا.

ومنها العالم الفاضل الشيخ عثمان بن أيوب يعرف بابن مجاهد ، وينعت بعون الدين ، كان فاضلا أديبا شاعرا ، ومن كلامه : (يا ربع طيبة لى إليك راسيس … وقف عليك مدى الزمان حبيس .. ساعات قربى منك هن سعادة … وساعات بعدى عيدهن نحوس .. سقيا لأيام الوصال وطيبها … والحى والمغنى الغنىّ أنيس) إلى آخر قصيدة طويلة.

وكان ظريف الشكل حسن الخلق ، متواضع النفس ، ملازما للتلاوة ، عديم الطلب مع فاقته ، قانعا بالقليل من الرزق ، توفى ببلده فى مستهل شوال سنة تسعة وثلاثين وسبعمائة.

ومنها الأستاذ الكامل الشيخ محمد بن حمزة بن سعد، ينعت بالمجد، كان شاعرا أديبا ،ومن كلامه : (أنخ المطى برامة يا حادى … فهناك غاية مقصدى ومرادى .. انزل بساحة عرب جيران النقى … فهناك بالتحقيق ضاع فؤادى .. واسأل أهيل الحى أن يترفقوا … بمتيم صب حليف سهاد .. طلق الحشى قد ذاب من ألم الجوى … وأسير هجر ما له من فاد) ، توفى ببلده فى سنة ثلاث عشرة وسبعمائة.

ومنها – كما فى الجبرتى – الإمام الفقيه الشيخ على بن صالح بن موسى بن أحمد بن عمارة الشاورى المالكى ، مفتى فرشوط ، قدم إلى الأزهر ، وقرأ العلوم ، ولازم الشيخ عليا العدوى ، وتفقه عليه ، وسمع الحديث من الشيخ أحمد بن مصطفى الإسكندرى وغيره ، ثم رجع إلى فرشوط فتولى إفتاء المالكية ، وسار فيها سيرا حسنا ، وكان لشيخ العرب همام فى حقه عناية شديدة وصحبة أكيدة ، ثم لما تغيرت أحوال الصعيد قدم إلى مصر مع ابن شيخ العرب همام ، وما زال بها حتى توفى فى ثالث عشر شعبان من سنة خمس وثمانين ومائة وألف ، ودفن بالمجاورين ، رحمه الله تعالى.

أبو طشت وسمهود وابن يغمور

في القرن السابع الهجري تولى حكم الصعيد الأمير جمال الدين أبو الفتح موسى بن يغمور بن جلدك الياروقي المتوفي عام 663 هـ وكانت إقطاعاته في قرية سمهود وما حولها حيث نزل فيها وأنشأ عددا من الضياع في زمامها وفي زمام قرية بخانس المجاورة وهو من كبار أمراء الدولة الأيوبية ومن ذوي العلم والمعرفة ، وعرفت هذه البلدة الجديدة باسم قرية ابن يغمور وإليها ينسب ولده الشاعر والأديب الأمير شهاب الدين أحمد بن موسى اليغموري والي المحلة الكبرى في عهد السلطان بيبرس.

وفي أواخر العصر المملوكي تأسست ضاحية جديدة شرق قرية ابن يغمور في وادي سمهود وحملت نفس الاسم ووردت في كتاب الطالع السعيد للإدفوي من أعمال القوصية بين سمهود وبخانس ، ثم نزلت عشائر السليمات في الجوار حيث تغيرت أسماء القرى فعرفت القرية الأصلية باسم كوم يعقوب والسليمات وعرفت الضاحية الجديدة باسم بتشت وهو الاسم القديم للوادي ثم حرف على لسان الناس إلى بوتشت وهي أبو طشت الحالية التي تحولت إلى مدينة بعد مرور السكة الحديد بها.

وقد جاء تفصيل ذلك في القاموس الجغرافي حيث يقول محمد بك رمزي ” أبو تشت : كانت تعرف في القرن الثامن الهجري بقرية ابن يغمور وردت في الطالع السعيد بأنها من قرى سمهود بينها وبين بخانس من أعمال القوصية.

كوم يعقوب : وردت في الجزء السابع من كتاب النجوم الزاهرة حيث توفي بها الأمير جمال الدين موسى بن يغمور في سنة 663 هـ فعرفت بقرية ان يغمور كما وردت في الطالع السعيد بين سمهود وبخانس ..وقد وردت في تاريخ سنة 1231 هـ مشتركة مع السليمات باسم السليمات وكوم يعقوب ثم فصلت عنها في تاريخ سنة 1245 هـ باسم كوم يعقوب.

سمهود : ذكرها أميلينو في جغرافيته فقال إن اسمها القبطي سنهوت ثم سمهوت وجرفت عربيا إلى سمهود ، ووردت في معجم البلدان سمهوط قرية كبيرة على شاطىء غربي النيل دون فرشوط بالصعيد الأعلى بمصر ، ووردت في قوانين ابن مماتي وفي تحفة الإرشاد وفي التحفة سمهود من أعمال القوصية “.

وفي أجوارهم أسست قبيلة هوارة قرية أبو شوشة التي أسسها الأمير أبو شوشة بن عمر الهواري في العصر المملوكي حيث جاء في القاموس الجغرافي : ” وتنسب أبو شوشة هذه إلى أبي الشوشة بن عمر بن عبد العزيز الهواري الذي تولى إمارة الصعيد بجرجا في عهد السلطان برقوق بعد واقعة بدر بن سلام في سنة 782 هـ ، وبعد إسماعيل بن مازن الذي قتله علي بن غريب فولي بعده عمر بن عبد العزيز الهواري وبعد وفاته تولى ابنه المعروف بأبي الشوشة وقد فخم أمره وكثرت أمواله كما ورد في كتاب مناهج الألباب المصرية لرفاعة بك “.

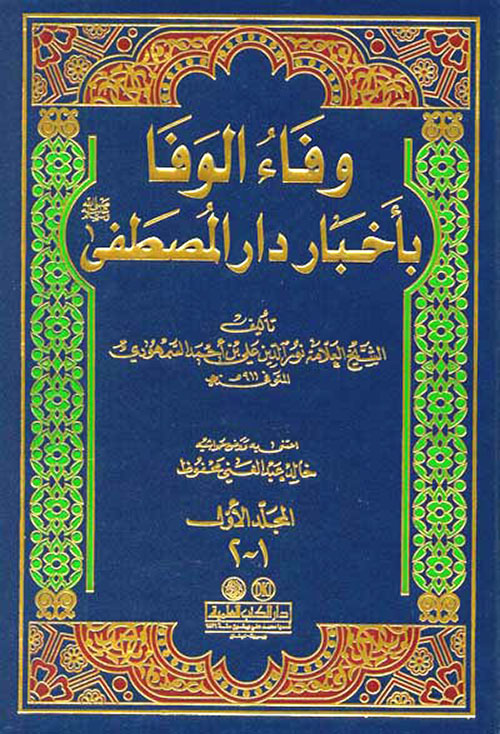

وفي العصر العثماني نزلت في المنطقة عدة قبائل حيث تأسست قرى جديدة منها بني برزة والعوامر والنجمة والحمران والمحارزة والقلعية والخوالد والحسانات والحبيلات والرفشة والرزقة والرواتب والزرائب والشقيفي والعمرة ، كما توسعت سمهود ونشأت قرى البحري سمهود والشرقي سمهود والقبلي سمهود والأوسط سمهود ، وينسب لها الفقيه الشيخ جمال الدين عبد الله بن أحمد بن أبى الحسن الحسني السمهودي المتوفي عام 886 هـ والمؤرخ الكبير أبو الحسن نور الدين علي بن عبد الله الحسني الهاشمي السمهودي المدني مؤلف كتاب وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى والمتوفي بالمدينة المنورة عام 911 هـ والشيخ الزاهد عبد الحميد الشافعي السمهودي من متصوفة القرن العاشر الهجري.

جاء عنها في الخطط التوفيقية : ” سمهود بلدة من قسم فرشوط بمديرية قنا واقعة بقرب الجبل الغربي وفى شرقيها الباطن المعروف بأبي حمار وهى بلدة كبيرة ذات أبنية أعلى من أبنية الأرياف ، وفيها أشراف وعلماء ولها سوق كل أسبوع وبها نخيل وكان بها جنينات عدمت عند تحصين الحيضان بكثرة الجسور ، وفيها مساجد عامرة ومكاتب أهلية وأبراج حمام وعصارات ويزرع فيها قصب السكر والثوم والبصل والكمون ، وأكثر أهلها مسلمون منهم عائلة أشراف وهى من البلاد المشهورة باقتناء جياد الخيل “.

أعلام سمهود

ينسب إليها كما فى «الطالع السعيد» أحمد بن موسى بن يغمور بن جلدك ينعت بالشهاب وله شعر جيد ، تولى الغربية وتوفى بالمحلة يوم الأربعاء رابع عشر جمادى الأولى سنة ٧٧٣، ودفن بالقرافة بعد أربعة أيام ، ومن كلامه : (وإذا حللت ديار قوم فاكسها … حللا من الإكرام والإحسان .. واغضض وصن طرفا وظرفا واحترر … لفظا وزد فى كثرة الكتمان .. تكن السعيد مبجلا ومعظما … متحليا بمحاسن الإيمان).

ووالده موسى بن يغمور أبو الفتح جمال الدين ، ولد بقرية من عمل قوص – تعرف به – فى جمادى الآخرة فى رأس القرن السادس ، وتوفى بالقصير من عمل فاقوس بين الغرابى والصالحية ، فى مستهل شعبان سنة ٦٦٣ وحمل إلى تربة أبيه بقرافة مصر ، وكان أحد الأمراء المشهورين ذوى المعارف ، انتهى.

وفى «طبقات الشعرانى» أن منها الورع الصالح الشيخ عبد الحميد الشافعى ، صحبته نيفا وأربعين سنة فما رأيت عليه شيئا يشينه فى دينه ، ولا فى أقرانه أعف منه ولا أعز نفسا ، لا يزاحم على شئ من الدنيا ، ومكث مدة يتّجر ويأكل من كسبه ويطعم الفاضل لأصحابه ، واتّجر فى طبخ السكر مدة ، ثم لزم بيته للعلم والعبادة إلى أن توفى رحمة الله تعالى ، انتهى.

ومنها أيضا كما فى «الضوء اللامع» للسخاوى عبد الله بن أحمد بن أبى الحسن على بن عيسى بن محمد بن عيسى الجمال الحسنى السمهودى الشافعى ، ولد سنة أربع وثمانمائة بسمهود ونشأ بها ، فحفظ القرآن و «المنهاج الفرعى» و «ألفية ابن مالك» وارتحل إلى مصر فأخذ بها الفقه عن الميدومى ، وحضر مجلس أبى هريرة بن النقاش ، ثم قدم القاهرة فلازم دروس القاياتى وقرأ عليه «النكت» لابن النقيب بتمامها وأخذ العربية عن المحلى ، وجاور بمكة ، واجتمع هناك بالشهاب بن رسلان ، وناب فى قضاء بلده عن الجلال البلقينى ولم يتعد لغيرها من الأعمال التى كانت مع والده ، واستمر ملازما للإفتاء والتدريس مع العفة والديانة إلى أن مات فى سنة ست وستين وثمانمائة رحمه الله تعالى ، انتهى.

وفي كتاب البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع – لمحمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني أن منها السيد علي بن عبد الله بن أَحْمد بن علي بن عِيسَى الحسيني الملقب نور الدَّين الْمَعْرُوف بالسمهودي.

ولد سنة 844 أَربع وَأَرْبَعين وثمان مائَة بسمهود وَنَشَأ بهَا فحفظ الْقُرْآن والمنهاج ولازم وَالِده وَقَرَأَ عَلَيْهِ وَقدم الْقَاهِرَة وَقَرَأَ على جمَاعَة مِنْهُم الجوجري والمناوي وزين زَكَرِيَّا والبلقيني والمحلي ثمَّ حج وجاور وَسمع من السخاوي وَتردد مَا بَين مَكَّة وَالْمَدينَة وَعمل للمدينة تَارِيخا وصنّف حَاشِيَة على إيضاح النووى لى الْمَنَاسِك وَعَاد إِلَى الْقَاهِرَة ولقي السُّلْطَان فأحسن إليه وَجعل لَهُ جراية ووقف على الْمَدِينَة كتباً لأَجله ثمَّ سَافر لزيارة والدته وزار بَيت الْمُقَدّس وَعَاد إلى الْمَدِينَة ثمَّ إلى مَكَّة فحج وَرجع إلى الْمَدِينَة وَصَارَ شيخها غير مدافع وَله فَتَاوَى مجموعات ومؤلفات غير مَا ذكر وَمَوته تَقْرِيبًا سنة اثنتي عشر وَتِسْعمِائَة.

وجاء عنه في الأعلام للزركلي : السمهودي (844 – 911 هـ = 1440 – 1506 م) علي بن عبد الله بن أحمد الحسني الشافعيّ ، نور الدين أبو الحسن ، مؤرخ المدينة المنورة ومفتيها ، ولد في سمهود (بصعيد مصر) ونشأ في القاهرة ، واستوطن المدينة سنة 873 هـ وتوفي بها.

من كتبه ” وفاء ألوفا بأخبار دار المصطفى ” في مجلدين ، و ” خلاصة الوفا ” اختصر به الأول ، و ” جواهر العقدين ” في فضل العلم والنسب ، رأيت نسخة منه في مغنيسا (الرق 284) كتبت سنة 930 ومنه نسخ كثيرة متفرقة ، و ” الفتاوى ” مجموع فتاواه ، و ” الغماز على اللماز ” رسالة في الحديث ، و ” در السموط ” رسالة في شروط الوضوء ، و ” الأنوار السنية في أجوبة الأسئلة اليمنية ” ، في الرباط المجموعة ” د 301 ” و ” العقد الفريد في أحكام التقليد ” جزء صغير ، في الرباط (2810 كتاني) ومنه نسخ متعددة متفرقة.

السليمات والشاورية

جاء في القاموس الجغرافي تفصيل نشأة القرى في العصر العثماني في أجوار أبو تشت وفرشوط ونجع حمادي ومنها قبائل بني خالد وبني شاور وبني سليم وبني عامر وبني برزة وبني هتيم وأولاد نجم حيث يقول محمد بك رمزي : ” الخوالد : كانت تعرف قديما بقرية ابن غازي وردت في الطالع السعيد بأنها من قرى سمهود بينها وبين البلينا أي أنها كانت تابعة لسمهود ثم سميت الخوالد وفصلت من سمهود في تاريخ سنة 1245 هـ.

السليمات : أصلها من توابع ناحية سمهود ثم فصلت عنها في العهد العثماني باسم السليمية كما وردت في دفاتر الروزنامة القديمة ووردت في تاريخ سنة 1231 هـ ، ووردت في الخطط التوفيقية أنها بجوار الحمران والشرقي سمهود وهذا غلط صوابه أنها واقعة جنوبي أبو تشت ، وفي تاريخ سنة 1260 هـ باسنها الحالي.

الشاورية : وردت في تاج العروس قرية بالصعيد من أعمال قمولة نسبت إلى بني شاور حيث نزلوا بها ، وأصلها من توابع ناحية هو ثم فصلت عنها باسم الشاورية والريسية وفي تاريخ سنة 1231 هـ ، وفي سنة 1892 فصلت عنها ناحية الريسية من الوجهة الإدارية مع بقائهما ناحية واحدة من الوجهتين العقارية والمالية بمركز دشنا.

العوامر وبني برزة : أصلها من توابع سمهود صم فصلت عنها في تاريخ سنة 1231 هـ باسم بني برزة والطود والمخلبطية ، وفي تاريخ سنة 1245 هـ ضمت هذه النجوع إلى بعضها مع نجع العوامر وتكون منها ناحية واحدة باسم الأوسط سمهود.

السلمية الحائط : أصلها من توابع ناحية القصر ثم فصلت عنها في تاريخ سنة 1245 هـ باسم السلمية بالقصر والصياد ، ووردت في جدول سنة 1881 باسم السلمية بالقصر وفي إحصاء سنة 1882 باسم السلامية ومن سنة 1892 باسمها الحالي.

الغربي بالسلمية : أصلها من توابع ناحية القصر ثم فصلت عنها في تاريخ سنة 1231 هـ باسم نجع هتيم وهي هتيم التي بالجانب الشرقي للنيل ، وفي تاريخ سنة 1260 هـ ألغيت وحدتها المالية وأضيف زمامها إلى السلمية ، وفي سنة 1888 فصلت عنها للمرة الثانية باسم الغربي بالسلمية.

أولاد نجم بهجورة : أصلها من توابع بهجورة ثم فصلت عنها في العهد العثماني باسم أولاد نجم كما وردت في دفاتر الروزنامة القديمة من كفور فرشوط ، ثم وردت في تاريخ سنة 1245 هـ أولاد نجم كذلك ، ومن تاريخ سنة 1260 هـ باسمها الحالي لمتاخمتها لأراضي بهجورة.

وجاء في الخطط التوفيقية : ” الشاورية قرية من قسم فرشوط بمديرية قنا واقعة على شاطئ النيل الغربى في شمال ناحية الوقف على ثلثى ساعة ، وهى قرية متوسطة لها شهرة بعمل الحصر من الحلفاء كجملة قرى فى تلك الجهات وكذلك فى جهة البلينا ، وهناك بلاد تصنع من الحلفاء زنابيل ونحوها كناحية أولاد عمر الواقعة فى شرق النيل فى مقابلة دندرة وكناحية السمطة فى غربى أولاد عمر فيضفرون الحلفاء والخوص ويعملون الزنابيل والمقاطف بكثرة وتباع فى الجهات وهناك شجر الدوم كثير.

السليمات قرية من مديرية قنا بقسم سمهود فى الجنوب الشرقى لسمهود بنحو ثلاثة آلاف وخمسمائة متر وفى شمال فرشوط بنحو عشرة آلاف متر وفى شرقى الجبل الغربى بنحو ألف وثمانمائة متر ، أبنيتها كمعتاد الأرياف ومسجدها بلا منارة وفيها بيت مشيد فيه غرف ومناظر ومضيفة متسعة لعمدتها عبد الرحمن أبى سليم كان ناظر قسم زمن العزيز محمد على ، وله بها عصارات لقصب السكر ويزرع بأرضها كثيرا وله أيضا بستان ذو فواكه ويزرع فى أرضها العدس كثيرا والذرة العويجة.

السليمية قرية من مديرية قنا بقسم فرشوط ، فى شمال فرشوط بنحو ألفى متر وقبلى سمهود بنحو ثلاثة آلاف متر ، وبها جامع وزاويتان ويمر من وسطها ترعة الحمرانية الموصلة إلى وادى برديس ، وفيها جملة من النخيل وأشجار السنط ، ولعمدتها عبد العال دوار ومضيفة بداخلها زاوية للصلاة ، وزراعة أهلها الجلبات والشعير والقمح والفول “.

القصر والصياد

القصر قرية قديمة اسمها الأصلي ناشنوت وأطلق عليها حات حور بمعنى قصر المعبود حور وعرفت باليونانية شينوبوليس وسماها الرومان جوستنيانوبوليس نسبة للإمبراطور جوستنيان حيث كانت قاعدة قسم كونتو وسميت بالقبطية شينستي وتعني مكان رعاية الأوز وسماها العرب شاناسات.

وفي العصور الإسلامية تأسست جوارها قرية الصياد على يد عشائر بني شادي حيث صارت المنطقة مقرا لهم عندما تم منحهم إمرة الأعمال القوصية في العصر المملوكي ، وقد عرفت أولا باسم قصر بني كليب ثم قصر بني شادي وذكرها ابن الجيعان في القرن التاسع الهجري بالاسمين معا.

يقول القلقشندي في كتاب صبح الأعشى : بيان أمراء العربان بالوجهين المذكورين في القديم والحديث ، فأما الوجه القبليّ فقد ذكر الحمداني أن الإمرة كانت بالوجه القبليّ في ثلاثة أعمال : العمل الأول عمل قوص ، وكانت الإمرة به في بيتين من بليّ من قضاعة بن حمير بن سبإ من القحطانيّة.

الأول بنو شاد المعروفون ببني شادي ، وكانت منازلهم بالقصر الخراب المعروف بقصر بني شادي بالأعمال القوصيّة وتقدّم هناك أنه قيل إنهم من بني أميّة بن عبد شمس من قريش ، الثاني العجالة وهم بنو العجيل بن الذئب منهم أيضا وكانوا معهم هناك.

وجاء في القاموس الجغرافي : وردت في معجم البلدان قصر كليب ويقال قصر بني كليب قرية بصعيد مصر على شرقي النيل قرب فاو ، وفي الطالع السعيد قصر بني شادي ، وفي قوانين ابن مماتي وفي تحفة الإرشاد قصر كليب وفي التحفة قصر بني كليب وهو قصر بني شادي من أعمال القوصية.

وفي دفاتر الروزنامة القديمة وفي تاريخ سنة 1231 هـ باسم القصر والصياد وهما قريتان يجمعهما ناحية مالية واحدة باسم القصر والصياد ، وأما من الوجهة الإدارية فكل ناحية منهما منفصلة عن الأخرى إداريا من سنة 1882.

وجاء في الخطط التوفيقية : القصر والصياد بلدة من مديرية قنا بقسم فرشوط على الشاطئ الشرقى لنهر النيل ، تجاه قرية أبى حمادى تابع بهجورة ، بها جامعان : أحدهما بمنارة وأبراج حمام ، وفيها نخيل كثير ، وجملة سواق على شط النيل ، ولأهلها شهرة برماحة الخيل ، ويتبعها جملة كفور منتشرة من البحر إلى الجبل ، كلها ذات نخيل وأبراج حمام ، ولها مع قراها جزيرة نحو اثنى عشر ألف فدان ، وكانت فى الزمن السابق لا تروى إلا عند كثرة النيل، لعلوّ أرضها وعدم امتداد ترعتها.

وفى سنة ١٢٥٩ أجريت هناك عملية هندسية صارت بها مأمونة الرى ، ولو عند قلة النيل بأن سد الخور الشرقى بعمل جسرين جسيمين ، طول كل منهما نحو سبعين قصبة ، وعرضه نحو خمس عشرة قصبة ، وارتفاعه ثلاث قصبات ، وصارت مياه حوض فاو عند صرفها تمر بهذه الجزيرة فترويها ، ويزرع فيها قصب السكر كثيرا والبطيخ وسائر المقاثئ ، وبالناحية جملة عصارات لعصره واستخراج السكر الخام ، ثم بسبب كثرة الماء فى هذه الجزيرة أحدثت لمديرية جرجا ترعة تأخذ المياه من هناك وتمر من جبل الطارق لرى بلاد البلابيش.

نجع حمادي

يتكون اسم مدينة نجع حمادي من كلمتين الأولى نجع وهي كلمة استعملت في الصعيد للدلالة على موطن القبائل واشتقت من الفعل نجع بمعنى خرج ويقصد به رحل واستقر ، والكلمة الثانية حمادي فهي تخفيف من أبو حمادي ويقصد بها عشيرة أولاد حمادي أو الحمادية وهم من قبيلة الهوارة النجمية التي نزلت إلى جوار قرية بهجورة القديمة في القرن التاسع الهجري وأسست عدة قرى في المنطقة منها أولاد نجم ونجع حمادي.

ومنهم الطلاحوة والجعادية وبيت أبو إسماعيل الذين كان منهم محمد أبو إسماعيل عمدة قرية نجع حمادي قبل أن تتحول إلى مركز ، وكانت في الأصل قرية صغيرة تعرف في السجلات باسم تفتيش أبي حمادي التابع لبهجورة ثم فصلت عنها في عام 1281 هـ حيث اكتسبت أهميتها من موقعها الفريد حيث قناطر نجع حمادي والجسر الذي يعبر عليه القطار من الغرب إلى الشرق حيث تحولت إلى مدينة وقاعدة مركز باسمها.

وتوجد في مركز نجع حمادي من البلدات القديمة بهو إنجامول (بهجورة) في غرب النيل وشنيسيت في شرق النيل والتي نزلت بجوارها في العصر الفاطمي عدة عشائر عربية من البادية أسست كلا من قصر بني كليب وقصر بني شادي (القصر والصياد) ، وفي العصر الأيوبي تأسست قرية الدربي (الدرب حاليا) ثم في العصر العثماني تأسست قرية أولاد نجم بهجورة ، وفي العهد الخديوي تأسست بقية قرى المركز.

جاء في القاموس الجغرافي عن بهجورة ونجع حمادي ” : وردت في معجم البلدان بهجورة من قرى الصعيد بمصر في غربي النيل وبعيدة عن شاطئه يكثر فيها زرع قصب السكر ، ووردت في قوانين ابن مماتي باسم البهجورات من أعمال القوصية وفي التحفة بهجورة ، وفي أخبار الأول للإسحاقي البهجورة من أعمال قوص وفي تاج العروس مهجورة قال والمشهور على الألسنة بهجورة ، وورت في دفاتر الروزنامة القديمة وتاريخ سنة 1231 هـ باسمها الحالي.

نجع حمادي قاعدة مركز نجع حمادي أصلها من توابع ناحية بهجورة ثم فصلت عنها في سنة 1281 هـ ، وفي سنة 1886 نقل ديوان قسم فرشوط إلى نجع حمادي فأصبحت نجع حمادي قاعدة له مع بقاء القسم باسم فرشوط ، وفي سنة 1896 صدر قرار بتسميته مركز حمادي “.

جاء في الخطط التوفيقية : ” بهجورة : قرية كبيرة من قسم فرشوط بمديرية قنا واقعة فى حوض بهجورة شرقى فرشوط على ثلثى ساعة والبحر فى شرقيها على نحو ساعة ، وفيها مسجد به منارة وكنيسة للأقباط وأبراج حمام وعصارات قصب وعدد وافر من النخيل والأشجار ذات الفواكه لبعض كبرائها والمستخدمين من أقباطها ، ويتحصل منها كل سنة مقدار عظيم من عسل القصب والسكر الخام ..

ويتبع هذه البلدة عدة نجوع منها نجع أبي حمادي فوق الشط الغربى للنيل فى شرقى بهجورة على نحو ربع ساعة تجاه ناحية القصر والصياد ، فيه للميرى أبراج حمام بكثرة وعدد وافر من النخيل وبساتين ذات فواكه وسوق دائم بحوانيت قليلة وقهاو ، وفيه أبنية جيدة ومساجد عامرة أحدها تبع الدائرة السنية له منارة وأرضه مبلطة وله مطهرة حسنة وسقوفه من جريد النخل وخشبه ..

تفتيش أبى حمادي : وهناك ديوان تفتيش لزراعة الدائرة وعمارة كبيرة فيها مساكن المستخدمين وفيها فوريقة لعصر القصب وعمل السكر للدائرة السنية مثل فوريقة المنية والروضة والمخازن اللازمة ، وأطيان هذا التفتيش اثنان وثلاثون ألف فدان منها فى أبى حمادى عشرون ألفا وفى القصر والصياد ثمانية آلاف وفى بخانس أربعة آلاف يزرع منها قصبا نحو أحد عشر ألف فدان والباقى يزرع حبوبا “.

قرية هو

جاء في القاموس الجغرافي : ” هو من المدن القديمة ذكرها جوتييه في قاموسه فقال إن اسمها المقدس حات سخم والمدني خنمت واسمها الرومي ديسبوليس بارفا والقبطي هوو وهي هو التي بمركز نجع حمادي ، وتسمى أيضا ديوسبوليس أنو أي العليا لتمييزها من سميتها ديوسبوليس السفلى التي كانت في الوجه البحري.

وكانت هو قاعدة لكورة من كور مصر بالصعيد الأعلى ، وردت في المسالك لابن خرداذبة ، وفي كتاب البلدان لليعقوبي وغيرهما ، ووردت في معجم البلدان هو الحمراء بليدة أزلية على تل بالصعيد الأعلى بمصر بالجانب الغربي دون قوص يضاف إليها كورة.

ووردت في قوانين ابن مماتي وفي تحفة الإرشاد من أعمال القوصية ، وفي التحفة هو والكوم الأحمر من الأعمال المذكورة ، والكوم الأحمر المذكور مه هو كان في مكان أطلالها القديمة وليس له علاقة بناحية الكوم الأحمر الحالية التي بمركز نجع حمادي ، ووردت في دفاتر الروزنانة القديمة وفي تاريخ سنة 1231 هـ باسم هو الحائط ومن سنة 1256 هـ باسمها الحالي بغير مضاف إليه “.

وجاء في الخطط التوفيقية : ” هو بلدة بالصعيد الأعلى سماها اليونان فى قديم الزمان ديوسبوليس بروا يعنى طيبة الصغرى ، وكانت تعرف أيضا باسم (هم) بالميم وكانت قاعدة إقليم من جملة بلدانه بلدة بجوج أو بجج ، وهى الآن واقعة على كيمان البلدة القديمة فى طوق الجبل الغربى.

وفيها مسجدان قديمان تقام فيهما الجمعة غير الزوايا ، وبينها وبين البحر الأعظم جسر طوله نحو أربعمائة قصبة للمحافظة على مياه خليج الرنان ، وفيه قنطرتان بسبع عيون أحداهما تفتح فى أول السنة لرى أراضى ناحية القمانة والدهسة ، وعند سدها تفتح الثانية لرى أطيان ناحية أبى حمادى وبهجورة وسواحل فرشوط.

وهناك بالجبل بناء متين يشبه القصر كان قد بناه الدفتردار ، وبجواره مقام سيدى الأمير ضرار ، وهو مشهور يزوره الناس كثيرا ، يأتون إليه من أقصى البلدان وأهل البلاد المجاورة يزورنه كل يوم سبت ، وله مولد كل سنة ليلة واحدة “.

وذكر ابن بطوطة أنه لما ساح فى تلك الجهات ، كان بمدينة (هوّ) السيد الشريف الشيخ الصالح أبو محمد عبد الله الحسين ، وكان من كبار الصالحين قال فزرته : فلما اجتمعت به سألنى عن قصدى ، فأخبرته أنى أريد الحج على طريق جدة فقال : لا يحصل لك هذا فى هذا الوقت ، فارجع وإنما تحج أول حجة تحجها على الدرب الشامى ، فانصرفت عنه ، ولم أعوّل على كلامه ، ومضيت على طريقى ؛ حتى وصلت إلى عيذاب ، فلم أتمكن من السفر ، فعدت راجعا إلى مصر ، ثم إلى الشام ، فكان طريقى فى أوّل حجاتى على الدرب الشامى ، حسبما أخبرنى به الشريف نفعنى الله به.

الوقف ودشنا

استمدت مدينة الوقف اسمها من المعنى الحرفي للكلمة (مفرد الأوقاف) حيث كانت أراضيها في العصر العثماني موقوفة على الحرمين الشريفين ويسكنها عشائر السنابسة العربية (نسبة إلى قبيلة سنبس) في منطقة منها عرفت باسم جزيرة القلمين ، وكانت هذه الأرض تقابل قرية دشنا القديمة التي ظهرت لأول مرة في سجلات الروك الصلاحي ومعها فاو القديمة التي تعرف باسم فاو بعس بعد أن نزل بها الأمير بعيس بن شاكر من شيوخ العرب.

جاء في القاموس الجغرافي : ” الوقف : دلني البحث على أن أصلها من أراضي الجزيرتين المعروفتين بالقلمين كما ورد في تحفة الإرشاد من أعمال القوصية ، وفي الروك الناصري أضيفت إلى زمام هو ثم فصلت عنها في العهد العثماني باسم السنابسة كما وردت في دفاتر الروزنامة القديمة ، وفي تاريخ سنة 1231 هـ وردت باسم الوقف وفي تاريخ سنة 1261 هـ أضيف إليها ناحية القلمينة فصارتا ناحية مالية واحدة باسم الوقف والقلمينة ولا يزال يوجد بين نجوعها نجع يسمى السنابسة “.

وجاء عن دشنا : ” من البلاد القديمة وردت في معجم البلدان دشنى بلد بصعيد مصر بشرقي النيل ذات بساتين ومعاصر لقصب السكر ، قال : ودشنى بلغة القبط معناها المبقلة أي محل زراعة البقول ” ، وذكر الرحالة ابن جبير فى آخر القرن السادس أن دشنا مدينة مسورة فيها جميع مرافق المدن وبينها وبين قوص بريدان ، وفي العصر الخديوي تأسست في أجوار الوقف ودشنا عدة قرى جديدة من توطن القبائل وهي أبو دياب وأبو مناع والمراشدة وجزيرة الحمودي والسمطا والعطيات والحلفاية والعزازية.

وجاء عن دشنا في الخطط التوفيقية : ” رأس قسم من مديرية قنا ذات أبنية جيدة ووكائل وسوق دائم فيه حوانيت يباع فيها العقاقير وثياب القطن ونحو ذلك ، ومعمل دجاج ومعاصر للزيت وعصارات للسكر وخمس قهاو ومصابغ نيلة وأنواع يحاك فيها ثياب الصوف وملاآت القطن ، ودكاكين صاغة لحلى الذهب والفضة ودكاكين بقالة وشون تورد فيها الغلال الميرية وأحد عشر مسجدا معمورة بالعبادة ويدرس فى أكثرها علوم الشريعة وآلاتها .. ومنها الجامع العمري يقال إنه من زمن الفتح “.

وجاء في كتاب الطالع السعيد للإدفوي أن من أبناء دشنا كل من الأديب والشاعر بدر الدين زكريا بن يحيى بن هارون الدشناوي التونسي المتوفي عام 773 هـ ، والفقيه جمال الدين محمد بن عباس الدشناوي المتوفي عام 708 هـ ، والقاضي أثير الدين عبد الرحمن بن موسى بن محمد الكندي المتوفي عام 718 هـ ، والأديب والشاعر والفقيه تاج الدين محمد بن أحمد بن عبد الرحمن الكندي الدشناوي المتوفي عام 723 هـ ، والشاعر والمقرىء نفيس الدين إسماعيل بن هارون بن خيطية العبسي المتوفي عام 730 هـ..

أبو مناع

جاء في الخطط التوفيقية : ” أبو مناع : قريتان من قسم قنا متقابلتان كلتاهما تسمى بهذا الاسم والقبلية منهما تسمى الجحاريد أيضا ، وهما واقعتان فى حوض فاو بفاء فى أوّله قريبا من الجبل الشرقى ، وبين القريتين نحو ثلث ساعة والنيل بعيد عنهما بنحو ساعة ونصف.

وفى قبليهما قرية فاو ، وفى غربيهما قرية القصر والصياد ، وأغلب أبنيتهما باللبن ، وأهلهما من عرب أولاد يحيى ، ويقال إنهم أولاد رجل واحد ، وعمدهما من عائلة أحمد بيك أبي مناع من أشهر عرب الصعيد، وكانوا سابقا ملتزمين ببلاد قنا وكلهم ذوو كرم وشجاعة وفروسية.

ولهم آداب وعوائد حسنة منها : أن صغيرهم يوقر كبيرهم فلا يجلس معه ولا يشرب الدخان بحضرته ويقوم إجلالا له ، ولو كان الصغير ذا ثروة والكبير فقيرا.

ويحرصون كل الحرص على صيانة النساء فلا يخرجن ولا يتبرجن ويتولى الرجل منهم قضاء المصالح الخارجية مثل الاستقاء والتسوق إما بنفسه أو خادمه ، فإذا جاء السّقاء إلى المنزل أخذ منه الماء خادم صبى أو نحوه ، وإذا أرادت المرأة زيارة أهلها خرجت ليلا ومعها زوجها وتعود ليلا ، وإذا بلغ الأطفال الحلم فلا يدخلون منازل آبائهم ولو على محارمهم.

وقد ترقى منهم جماعة فى درجات الحكومة ، فمنهم أحمد بيك محمد أخذ رتبة أميرالآى سنة ١٢٧١ هـ ، وكان من أعضاء مجلس الأحكام وتوفى سنة ١٢٧٩ هـ وخلف ثمانية أولاد ذكور ، ثم ترقى أكبر أولاده عمر بيك فجعل مدير جرجا ثم أسيوط ثم توفى سنة ١٢٩٠ هـ ، ثم ابنه الآخر علي أحمد إلى رتبة قائم مقام وجعل وكيل مديرية قنا وتوفى فى رتبته سنة ١٢٨٩ هـ ، ثم ابنه الثالث محمد أفندى فجعل وكيل مديرية قنا ثم وكيل مديرية إسنا ، وقد نسج على منوال أبيه وأخويه فى الإنصاف والكرم ، وهذا غير من وظّف منهم ومن أقاربهم ناظرا أو حاكم خط.

وفيها نخيل كثير ولهم قصور ومناظر ومضايف مشيدة وحدائق وسواق ، ولهم كرم زائد ، ويقال : إن الرغيف عندهم يخرج من ربع ويبة قمحا ، وفى هاتين القريتين وما جاورهما يوجد جياد الخيل الكحائل ككثير من بلاد مصر ، وذلك أمر قديم فى هذه الديار كما ذكر ذلك الكندي وغيره.

قال الكندي : وبمصر نتاج الخيل والبغال والحمير يفوق نتاج سائر البلاد ، وليس فى الدنيا موضع فرس يشبه العتق إلا فرس مصر ، ولا يوجد فى الدنيا فرس يردف إلا فرس مصر ؛ بسبب ارتفاع صدره ، وكانت الخلفاء ومن تقدمهم يؤثرون ركوب خيل مصر على غيرها ؛ فإنها تجمع فراهة العنق مع اللحم والشحم “.

فاو

جاء في القاموس الجغرافي : ” فاو قبلي من كور مصر ذكرها اليعقوبي والقضاعي في كور مصر بالصعيد الأعلى ووردت في معجم البلدان فاو قرية بالصعيد شرقي النيل بمصر تعرف بابن شاكر أمير من أمراء العرب ، وفي المشترك لياقوت وفي مشترك تحفة الإرشاد وفي الطالع السعيد وفي دفاتر الروزنامة القديمة

فاو بحري : أصلها من توابع فاو ثم فصلت عنها في تاريخ سنة 1259 هـ ، فاو غرب : هي من توابع ناحية فاو قبلي وفصلت عنها من الوجهة الإدارية في سنة 1916 وهي واقعة في زمام فاو من الوجهتين العقارية والمالية “.

وجاء في الخطط التوفيقية : فاو فى «مشترك البلدان» أنها بفاء فألف فواو صحيحة معربة ، قريتان بمصر : فاو يعيش ، قرية بالصعيد فى مرج بنى هميم من عمل قوص ، وفاو جعل ، قرية بمرج بنى هميم أيضا ، وبالصعيد من ناحية إخميم قرية يقال لها قاو – بالقاف – ليست من هذا الباب فاعرفه انتهى.

قلت : بل فى ناحية إخميم قرية يقال لها فاو – بالفاء أيضا – غير قرية قاو بالقاف ، وهى فى شرقى النيل وفى الشمال الشرقى لساقية قلتة بنحو ألفى متر ، وفى جنوب ناحية الكتكاتة بنحو ألفى متر أيضا ، وهى من قسم سوهاج بمديرية جرجا فى شمال إخميم بنحو ثلاث ساعات.

فمن هذا الاسم حينئذ ثلاث قرى بالصعيد ، هذه واللتان بالصعيد الأعلى ، كلتاهما من قسم أبى مناع بمدير قنا.

إحداهما : تعرف الآن بفاو قبلى ، وهى فى جنوب أبى مناع بنحو خمسة آلاف متر ، وفى غربى دشنا بنحو ثمانية آلاف متر ، وبها جامع بمنارة وضريح للشيخ الفاوى ، مشهور يزار، ويعمل له مولد كل سنة يستمر سبعة أيام ، ولها سوق كل أسبوع يباع فيه الغلال والقماش والعقاقير والغنم ونحو ذلك.

والأخرى : تعرف الآن بفاو بحرى ، وهى فى غربى فاو قبلى بنحو سبعمائة متر ، وبها جامع بمنارة أيضا ، وبكل منهما نخيل وأشجار ، وكذا فى فاو الإخميمية نخيل قليل ومساجد وبعض دورها على تلول عالية ، وبعضها على الأرض ، وفى جهتها البحرية قبور قديمة دارسة ، أمواتها ظاهرة من أكل البحر وأخذ السباخ ، وعندها أحجار كبار ملقاة ، وفى جنوبها على نحو ربع ساعة تل مرتفع سعته نحو عشرين فدانا ، تأخذ منه الأهالى السباخ ، وليس به سكان إلا بويتات فوقه لبعض الفقراء مبنية من الطين ، وليس له نخيل ولا أشجار ويظهر أنه محل قرية قديمة.

وإلى إحدى قريتى الصعيد الأعلى ينسب الشيخ عثمان الفاوى ترجمه فى : (الطالع السعيد) بأنه عثمان بن محمد بن نابت الفاوى ، ينعت بنور الدين ، اشتغل بالفقه فى مذهب الشافعى على الشيخ محيى الدين يحيى بن زكيب ، وتولى بالدير والبلاص ثم بدمامين ، وتوفى بقوص سنة سبع أو ثمان وسبعمائة ، ونابت بالنون.

وكذا عثمان بن عتيق بن نابت الفاوى ، قرأ القراءات على ابن خمسين والسراج الدندرى ، وكان مشارف الأوقاف الحكمية بقوص ، وكان فيه مكارم أخلاق ، توفى بقوص سادس صفر سنة سبعمائة وثلاث وعشرين