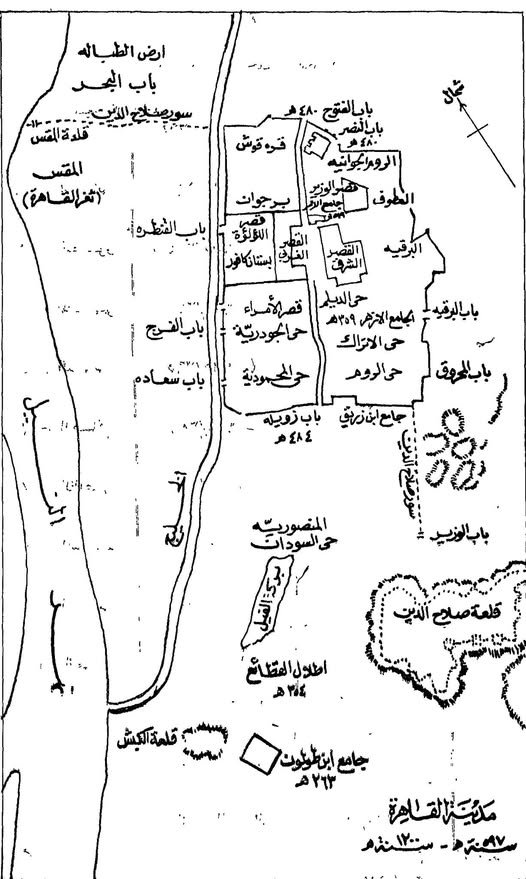

حي الحسينية

جاء في الخطط المقريزية : ” حارة الحسينية : عرفت بطائفة من عبيد الشراء يقال لهم الحسينية ، قال المسبّحي في حوادث سنة خمس وتسعين وثلثمائة : وأمر بعمل شونة ممّا يلي الجبل ملئت بالسنط والبوص والحلفاء فابتدىء بعملها في ذي الحجة سنة أربع وتسعين وثلثمائة إلى شهر ربيع الأول سنة خمس وتسعين ..

وكتبت سجلّات عدّة بأمانات للديلم والجبل والغلمان الشرابية والغلمان الريحانية والغلمان البشارية والغلمان المفرّقة العجم وغيرهم والنقباء والروم المرتزقة ، وكتبت عدّة أمانات للزويليين والبنادين والطبّالين والبرقيين والعطوفيين وللعرافة الجوانية والجودرية وللمظفرّية وللصنهاجيين ولعبيد الشراء الحسينية وللميمونية وللفرحية وأمان لمؤذني أبواب القصر وأمانات لسائر البيارزة والفهّادين والحجّالين وأمانات أخر لعدّة أقوام ..

وقال ابن عبد الظاهر : فأمّا الحارات التي من باب الفتوح ميمنة وميسرة للخارج منه، فالميمنة إلى الهليلجة، والميسرة إلى بركة الأرمن برسم الريحانية، وهي الحسينية الآن، وكانت برسم الريحانية الغزاوية والمولدة والعجمان وعبيد الشراء، وكانت ثمان حارات وهي : حارة حامد، بين الحارتين، المنشية الكبيرة، الحارة الكبيرة، الحارة الوسطى، سوق الكبير، الوزيرية .

وللأجناد بظاهر القاهرة حارات وهي : حارة البيازرة والحسينية جميع ذلك سكن الريحانية وسكن الجيوشية والعطوفية بالقاهرة، وبظاهرها الهلالية والشوبك وحلب والحبانية والمأمونية وحارة الروم وحارة المصامدة والحارة الكبيرة والمنصورة الصغيرة واليانسية وحارة أبي بكر والمقس ورأس التبان والشارع.

ولم يكن للأجناد في هذا الوجه غير حارة عنتر للمؤمنين المترجلة، وكانت كل حارة من هذه بلدة كبيرة بالبزازين والعطارين والجزارين وغيرهم، والولاة لا يحكمون عليها، ولا يحكم فيها إلّا الأزمة ونوّابهم، وأعظم الجميع الحارة الحسينية التي هي آخر صف الميمنة إلى الهليلجة، وهي الحسينية الآن، لأنها كانت سكن الأرمن، فارسهم وراجلهم، وكان يجتمع بها قريب من سبعة آلاف نفس وأكثر من ذلك، وبها أسواق عدّة.

واعلم أنّ الحسينية شقتان، إحداهما ما خرج عن باب الفتوح، وطولها من خارج باب الفتوح إلى الخندق، وهذه الشقة هي التي كانت مساكن الجند في أيام الخلفاء الفاطميين، وبها كانت الحارات المذكورة ، والشقة الأخرى ما خرج عن باب النصر وامتدّ في الطول إلى الريدانية، وهذه الشقة لم يكن بها في أيام الخلفاء الفاطميين سوى مصلى العيد تجاه باب النصر، وما بين المصلى إلى الريدانية فضاء لا بناء فيه، وكانت القوافل إذا برزت تريد الحج تنزل هناك.

ولم تعمر هذه الشقة إلا في الدولة التركية، لا سيما لما تغلب التتر على ممالك الشرق والعراق، وجفل الناس إلى مصر، فنزلوا بهذه الشقة وبالشقة الأخرى، وعمروا بها المساكن، ونزل بها أيضا أمراء الدولة فصارت من أعظم عمائر مصر والقاهرة، واتخذ الأمراء بها من بحريها فيما بين الريدانية إلى الخندق مناخات الجمال، واصطبلات الخيل، ومن ورائها الأسواق والمساكن العظيمة في الكثرة، وصار أهلها يوصفون بالحسن، خصوصا لما قدمت الأويراتية “.

ويقول المقريزي عن قدوم المغول وسكنهم في الحسينية في عهد السلطان العادل كتبغا : ” ولما قرب الجماعة من القاهرة، وخرج الأمراء بالعسكر إلى لقائهم، واجتمع الناس من كل مكان حتى امتلأ الفضاء للنظر إليهم، فكان لدخولهم يوم عظيم، وصاروا إلى قلعة الجبل، فأنعم السلطان على طرغاي مقدّمهم بإمرة طبلخانة، وعلى اللصوص بإمرة عشرة، وأعطى البقية تقادما في الحلقة واقطاعات، وأجرى عليهم الرواتب، وأنزلوا بالحسينية ..

ثم ما قنع الأمراء ما كان منهم بمصر حتى أرسلوا إلى البلاد الشامية واستدعوا منهم طائفة كبيرة، فتكاثر نسلهم في القاهرة .. وما برحوا يوصفون بالزعارة والشجاعة، وكان يقال لهم البدورة، فيقال البدر فلان، والبدر فلان، ويعانون لباس الفتوّة وحمل السلاح، ويؤثر منهم حكايات كثيرة وأخبار جمة.

وكانت الحسينية قد أربت في عمارتها على سائر اخطاط مصر والقاهرة، حتى لقد قال لي ثقة ممن أدركت من الشيخة : أنّه يعرف الحسينية عامرة بالأسواق والدور، وسائر شوارعها كافة بازدحام الناس، ومن الباعة والمارة وأرباب المعايش، وأصحاب اللهو والملعوب، فيما بين الريدانية، محطة المحمل يوم خروج الحاج من القاهرة، وإلى باب الفتوح، لا يستطيع الإنسان أن يمرّ في هذا الشارع الطويل العريض طول هذه المسافة الكبيرة إلّا بمشقة من الزحام، كما كنا نعرف شارع بين القصرين فيما أدركنا “.

الفجالة (أرض الطبالة)

جاء في الخطط المقريزية : ” ذكر أرض الطبالة : هذه الأرض على جانب الخليج الغربيّ بجوار المقس، كانت من أحسن منتزهات القاهرة، يمرّ النيل الأعظم من غربيها عندما يندفع من ساحل المقس، حيث جامع المقس الآن، إلى أن ينتهي إلى الموضع الذي يعرف بالجرف على جانب الخليج الناصريّ، بالقرب من بركة الرطليّ.

ويمرّ من الجرف إلى غربيّ البعل، فتصير أرض الطبالة نقطة وسط، من غربيها النيل الأعظم، ومن شرقيها الخليج، ومن قبليها البركة المعروفة ببطن البقرة، والبساتين التي آخرها حيث الآن باب مصر بجوار الكبارة، وحيث المشهد النفيسيّ، ومن بحريها أرض البعل ومنظرة البعل ومنظرة التاج والخمس وجوه وقبة الهواء، فكانت رؤية هذه الأرض شيئا عجيبا في أيام الربيع.

وإنما قيل لها أرض الطبالة: لأنّ الأمير أبا الحارث أرسلان البساسيري، لما غاضب الخليفة القائم بأمر الله العباسيّ وخرج من بغداد يريد، الانتماء إلى الدولة الفاطمية بالقاهرة، أمدّه الخليفة المستنصر بالله ووزيره الناصر لدين الله عبد الرحمن البازوريّ حتى استولى على بغداد، وأخذ قصر الخلافة، وأزال دولة بني العباس منها، وأقام الدولة الفاطمية هناك، وسيّر عمامة القائم وثيابه وشباكه الذي كان إذا جلس يستند إليه، وغير ذلك من الأموال والتحف إلى القاهرة في سنة خمسين وأربعمائة،

فلما وصل ذلك إلى القاهرة سرّ الخليفة المستنصر سرورا عظيما، وزينت القاهرة والقصور ومدينة مصر والجزيرة، فوقفت نسب طبالة المستنصر، وكانت امرأة مرجلة تقف تحت القصر في المواسم والأعياد وتسير أيام الموكب وحولها طائفتها وهي تضرب بالطبل، وتنشد، فأنشدت وهي واقفة تحت القصر : (يا بني العباس ردّوا .. ملك الأمر معدّ .. ملّككم ملك معار .. والعوارى تستردّ).

فأعجب المستنصر ذلك منها وقال لها تمني، فسألت أن تقطع الأرض المجاورة للمقس، فأقطعها هذه الأرض ، وقيل لها من حينئذ أرض الطبالة، وأنشأت هذه الطبالة تربة بالقرافة الكبرى تعرف بتربة نسب ، قال ابن عبد الظاهر: أرض الطبالة منسوبة إلى امرأة مغنية تعرف بنسب، وقيل بطرب، مغنية المستنصر ، قال : فوهبها هذه الأرض المعروفة بأرض الطبالة، وحكرت وبنيت آدرا وبيوتا، وكانت من ملح القاهرة وبهجتها، انتهى.

ثم أن أرض الطبالة خربت في سنة ست وتسعين وستمائة عند حدوث الغلاء والوباء في سلطنة الملك العادل كتبغا، حتى لم يبق فيها إنسان يلوح، وبقيت خرابا إلى ما بعد سنة إحدى عشرة وسبعمائة، فشرع الناس في سكناها قليلا قليلا، فلما حفر الملك الناصر محمد بن قلاون الخليج الناصريّ في سنة خمس وعشرين وسبعمائة، كانت هذه الأرض بيد الأمير بكتمر الحاجب، فما زال بالمهندسين حتى مرّوا بالخليج من عند الجرف على بركة الطوّابين التي تعرف اليوم ببركة الحاجب، وببركة الرطليّ، فمرّوا به من هناك حتى صبّ في الخليج الكبير من آخر أرض الطبالة.

فعمر الأمير بكتمر المذكور هناك القنطرة التي تعرف بقنطرة الحاجب على الخليج الناصريّ، وأقام جسرا من القنطرة المذكورة إلى قريب من الجرف، فصار هذا الجسر فاصلا بين بركة الحاجب والخليج الناصريّ ، وأذن للناس في تحكيره فبنوا عليه وعلى البركة الدور ، وعمرت بسبب ذلك أرض الطبالة، وصار بها عدّة حارات منها : حارة العرب، وحارة الأكراد، وحارة البزازرة، وحارة العياطين، وغير ذلك ، وبقي فيها عدّة أسواق وحمّام وجوامع تقام بها الجمعة، وأقبل الناس على التنزه بها أيام النيل والربيع، وكثرت الرغبات فيها لقربها من القاهرة، وما برحت على غاية من العمارة “.

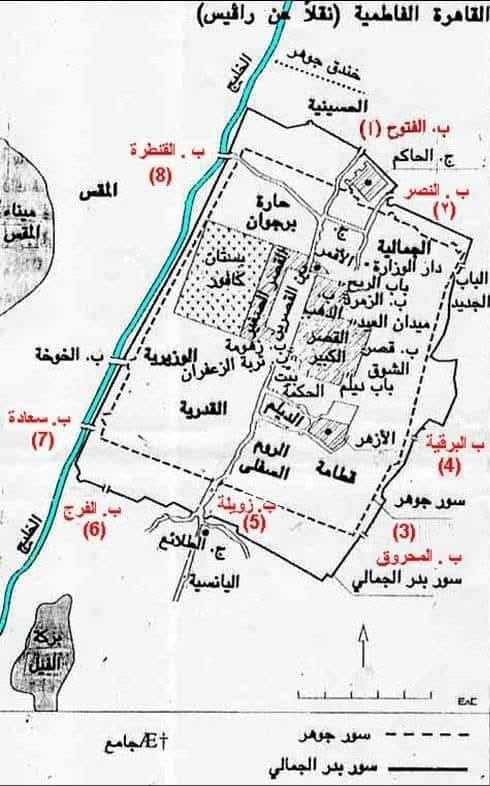

قلعة المقس (باب الحديد)

جاء في الخطط المقريزية : ” اعلم أن المقس قديم، وكان في الجاهلية قرية تعرف بأمّ دنين، وهي الآن محلة بظاهر القاهرة في برّ الخليج الغربيّ، وكان عند وضع القاهرة هو ساحل النيل، وبه أنشأ الإمام المعز لدين الله أبو معدّ الصناعة التي ذكرت عند ذكر الصناعات من هذا الكتاب، وبه أيضا أنشأ الإمام الحاكم بأمر الله أبو عليّ منصور جامع المقس الذي تسميه عامّة أهل مصر في زمننا بجامع المقسيّ ، وهو الآن يطلّ على الخليج الناصريّ.

قال أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم في كتاب فتوح مصر، وقد ذكر مسير عمرو بن العاص رضي الله عنه إلى فتح مصر: فتقدّم عمرو بن العاص رضي الله عنه لا يدافع إلّا بالأمر الخفيف، حتى أتى بلبيس، فقاتلوه بها نحوا من شهر، حتى فتح الله سبحانه وتعالى عليه، ثم مضى لا يدافع إلا بالأمر الخفيف حتى أتى أمّ دنين، فقاتلوه بها قتالا شديدا، وأبطأ عليه الفتح، فكتب إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يستمدّه، فأمدّه بأربعة آلاف، تمام ثمانية آلاف، فقاتلهم، وذكر تمام الخبر.

وقال القاضي أبو عبد الله القضاعيّ : المقس كانت ضيعة تعرف بأمّ دنين، وإنما سمّيت المقس لأنّ العاشر كان يقعد بها، وصاحب المكس، فقيل المكس، فقلب فقيل المقس ، قال المؤلف رحمه الله : الماكس هو العشار، وأصل المكس في اللغة الجباية ، قال ابن سيدة في كتاب المحكم : المكس الجباية، مكسه يمكسه مكسا، والمكس دراهم كانت تؤخذ من بائع السلع في الأسواق في الجاهلية، ويقال للعشار صاحب مكس، والمكس انتقاص الثمن في البياعة.

قال ابن عبد الظاهر في كتاب خطط القاهرة : وسمعت من يقول أنه المقسم، قيل لأن قسمة الغنائم عند الفتوح كانت به، ولم أره مسطورا ، وقال العماد محمد بن أبي الفرج محمد بن حامد الكاتب الأصفهانيّ في كتاب سنا البرق الشاميّ : وجلس الملك الكامل محمد بن السلطان الملك العادل أبي بكر بن أيوب في البرج الذي بجوار جامع المقس في السابع والعشرين من شوال سنة ست وتسعين وخمسمائة.

وهذا المقسم على شاطىء النيل يزار، وهناك مسجد يتبرّك به الأبرار، وهو المكان الذي قسمت فيه الغنائم عند استيلاء الصحابة رضي الله عنهم على مصر، فلما أمر السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب بإدارة السور على مصر والقاهرة، تولى ذلك الأمير بهاء الدين قراقوش، وجعل نهايته التي تلي القاهرة عند المقسم، وبنى فيه برجا مشرفا على النيل، وبنى مسجدا جامعا، واتصلت العمارة منه إلى البلد، وجامعه تقام فيه الجمعة والجماعات.

وهذا البرج عرف بقلعة قراقوش، وما برح هنالك إلى أن هدمه الصاحب الوزير شمس الدين عبد الله المقسيّ وزير الملك الأشرف شعبان بن حسين بن محمد بن قلاون، في سنة بضع وسبعين وسبعمائة، عندما جدّد جامع المقس الذي أنشأه الخليفة الحاكم بأمر الله، فصار يعرف بجامع المقسيّ، هذا إلى اليوم، وما برح جامع المقس هذا يشرف على النيل الأعظم إلى ما بعد سنة سبعمائة بعدّة أعوام.

وقال القاضي الفاضل عبد الرحيم البيسانيّ رحمه الله في تعلق المتجدّدات لسنة سبع وسبعين وخمسمائة، وفيه يعني يوم الثلاثاء لست بقين من المحرّم، ركب السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب أعز الله نصره لمشاهدة ساحل النيل، وكان قد انحسر وتشمر عن المقس وما يليه، وبعد عن السور والقلعة المستجدّين بالمقس، وأحضر أرباب الخبرة واستشارهم، فأشير عليه بإقامة الجراريف لرفع الرمال التي قد عارضت جزائرها طريق الماء وسدّته ووقفت فيه.

وأخبرني وكيل أبي الشيخ المعمر حسام الدين حسن بن عمر السهرورديّ رحمه الله، ومولده سنة اثنتين وسبعمائة بالمقس، أنه يعرف باب البحر هذا، إذا خرج منه الإنسان فإنه يرى برّ الجيزة، لا يحول بينه وبينها حائل، فإذا زاد ماء النيل صار الماء عند الوكالة التي هي الآن خارج باب البحر المعروفة بوكالة الجبن، وإذا كان أيام احتراق النيل بقيت الرمال تجاه باب البحر، وذلك قبل أن يحفر الملك الناصر محمد بن قلاون الخليج الناصريّ، فلما حفرالخليج المذكور، أنشأ الناس البساتين والدور كما يجيء إن شاء الله تعالى ذكره، وأدركنا المقس خطة في غاية العمارة بها عدّة أسواق، ويسكنها أمم من الأكراد والأجناد والكتاب وغيرهم “.

وقف ابن تغري بردي (مقابر الصوفية)

(النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة) هو عنوان الكتاب العظيم الذي كتبه المؤرخ الجليل جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن الأمير الكبير سيف الدين تغري بردي الأتابكي اليشبغاوي الظاهري والمعروف اختصارا باسم (ابن تغري بردي) ، وقد عاش في القرن التاسع الهجري (الخامس عشر الميلادي) في عهد دولة المماليك الجراكسة ..

وكان أبوه من جملة مماليك الظاهر برقوق الذين جلبهم من بلاد الروم (اليونان) ثم تدرج في المناصب حتى وصل إلى منصب (نائب السلطنة) كما ربطته علاقات النسب والمصاهرة مع عائلة السلطان برقوق فنشأ مؤرخنا نشأة مترفة في بيت من بيوت الحكم وصار من الطبقة التي أطلق عليها وقتها اسم (أولاد الناس) وهم أبناء المماليك الذين ولدوا لآبائهم بعد تحررهم من العبودية فلم يمسسهم الرق ..

وكان القائم على تربيته بعد وفاة والده هو زوج أخته شيخ الإسلام قاضي القضاة جلال الدين عبد الرحمن البلقيني الشافعي فاتجه إلى العلم والتحصيل والقراءة الغزيرة ثم تتلمذ على يد شيخ مؤرخي عصره تقي الدين المقريزي فنهل من علمه وتأثر بكتاباته كما ساعدته حياته المالية المستقرة على التفرغ للبحث والتأليف بالإضافة إلى قربه من دوائر الحكم حيث عاصر عشرة من سلاطين المماليك وكان صديقا للأمراء وكبار رجال الدولة ..

وقد جاءت مؤلفاته شديدة الدقة بالنسبة لعصر الأيوبيين والمماليك وهو في ذلك يشبه المؤرخين ابن الأثير والذين كانت تربطه بالبيت الأيوبي روابط وثيقة وأبو الفداء الذي كان أحد الأمراء الأيوبيين فجاءت كتاباتهم محكمة وحافلة بالكثير من التفصيلات كأنها رأي العين خاصة الأجزاء الثلاثة الأخيرة من كتاب (النجوم الزاهرة) لأنها كانت تسجيلا لما عاصره المؤرخ بنفسه ..

ولفرط إعجابي الشديد بهذا الكتاب وأسلوب المؤلف البليغ والذي أنار لي نقاطا مظلمة في تاريخ أرض الكنانة فإنني في إحدى زياراتي للقاهرة الإسلامية قصدت إلى ضريحه حيث قرأت الفاتحة ترحما على روحه الطاهرة وداعيا المولى عز وجل أن يجزل له المثوبة ويكتب له الحسنات على ما قدم وعلم حيث نفع الله به خلقا كثيرا بعد وفاته بمئات الأعوام.

والمدرسة والمسجد في شارع الصليبة بجوار جامع ابن طولون لا ترجع إلى المؤرخ المعروف ابن تغري بردي وإنما تنسب إلى الأمير تغري بردي البكلمشي الرومي المعروف بالمؤذي ، وسبب هذا الخلط الذي ورد في بعض كتابات المؤرخين والجغرافيين جاء من وجود ثلاثة مواقع أثرية متجاورة في القاهرة القديمة تحمل اسم تغري بردي وبعضها من تشابه الأسماء ..

أولها هذه المدرسة وتحمل رقم 209 بوزارة الآثار وترجع إلى عام 844 هـ والثاني مسجد ومدرسة في شارع درب المقاصيص بالصاغة يحمل رقم 42 وينسب إلى ابن تغري بردي ويرجع إلى عام 874 هـ وتم ترميمه وبناء مأذنة له في عام 974 هـ (وثيقة حجة أوقاف رقم 7/163) والثالث وكالة تجارية في شارع الخيامية تحمل رقم 188 وتنسب إلى محمد بك بن إبراهيم الدفتردار المعروف باسم ابن تغري بردي ومؤرخة بعام 1044 هـ..

وتشغل المدرسة قسما من امتداد القصر الغربي الذي بناه الخليفة العزيز بالله الفاطمي لابنته ست الملك في منطقة تعرف بتقسيم تيجران باشا ووصفت بأنها عبارة عن سبيل وكتاب ، وقد تعددت الآراء حول هذه المدرسة فنسبها بعضهم إلى تغري بردي الرومي أيضا ونسبها آخرون إلى مؤسس الوكالة بحكم قيامه بتجديدها مع إنشاء الفندق الملحق ، لكن المؤكد أن المؤرخ ابن تغري بردي كانت له أملاك واسعة ومتعددة في نواحي القاهرة خاصة في جنوبها.

وقد ذكر محمد حسن شمس الدين في كتابه عن مؤرخي المماليك أن جمال الدين أبو المحاسن يوسف وأخوه قاسم قد استعادا دار أبيهما التي صادرها السلطان فرج بن برقوق وهي الدار التي عرفت بدار ابن فضل الله نسبة إلى أسرة بني فضل الله العمري كتاب السر في عهد محمد بن قلاوون وأولاده ، وشملت أملاكه أيضا سبع دور متجاورة منها دار بيبرس الجاشنكير السلطان السابق وإسطبل الجميزة وتمتد بين حارة زويلة وحارة البندقانيين.

وجاء في وثائق الأوقاف التي حققها الدكتور عبد اللطيف إبراهيم أنه قد ابتنى تربة لنفسه بالقرب من تربة المرحوم الجمالي ناظر الجيوش المنصورة على يمين السالك إلى تربة السلطان أبي سعيد جقمق وتربة المرحوم الشيخ كهنفوش ، وذكر في الوثيقة جملة الأملاك التي تم وقفها للإنفاق على التربة وهي منازل في حارة برجوان وفندق معد لطبخ السكر بجوار مسجد الكويك وأرض ومباني عمرها بنفسه بخط بولاق بجوار جامع الخطيري.

وأوقف عليها كذلك قسما من أملاكه في ظاهر القاهرة وفي كل من قرية محلة صرد بالغربية وقليب بجزيرة بني نصر (كفر الزيات حاليا) ومساحة كبيرة من الأرض المزروعة في قرية الحداد بالغربية ، وأرخت الوثيقة بتاريخ يوم الإثنين 14 شعبان سنة 870 هـ وفيها تفصيلات بالتحصيل المالي والمستحقين من الورثة للوقف وتحديد أوجه الإنفاق على المسجد الملحق وتحديد من يتولى إدارة الوقف وصيانة سبيل الماء ومدرسة تعليم الأيتام.

كما أرفق بها وثيقة أخرى تحدد كافة أملاكه من غير هذا الوقف وكتبت بتاريخ الأربعاء 8 جمادى الأولى عام 868 هـ تم إيداعها لدى الشيخ أبي الحسن علي الصوفي الحنفي خليفة الحكم العزيز (يعني متولي القضاء والتسجيل) ، ومن متابعة سجلات الوقف يتبين لنا أن أسرة المؤرخ ابن تغري بردي ظلت فترة من الزمن تقوم على إدارة كافة الأملاك والأوقاف بوصفهم من أعيان المماليك والذين كان يطلق عليهم لقب : ” أولاد الناس “.

منية السيرج

هي في الأصل إقطاع في ضواحي القاهرة أسسه أمير الجيوش الوزير بدر الجمالي في العصر الفاطمي ، وردت في كتاب أحسن التقاسيم للمقدسي باسم المنيتين وهما منية الشيرج ومنية الأصبغ ، وفي معجم البلدان أنها بليدة كبيرة ذات أسواق على فرسخ من القاهرة في طريق قاصد الإسكندرية ، وكانت تعرف بمنية الأمراء لكثرة من كان يسكنها منهم ثم اشتهرت بمنية الشيرج حيث كان بها معاصر للسمسم الذي يستخرج منه زيت الشيرج المعروف بالسيرج.

جاء في القاموس الجغرافي : ” وكانت منية السيرج واقعة على شاطىء النيل لغاية سنة 680 هـ ، وفي تلك السنة طمي الخور الذي كان فاصلا بينها وبين جزيرة الفيل التي تشمل اليوم قسمي شبرا وروض الفرج من أقسام القاهرة فاتصلت أرض الجزيرة المذكورة بالشاطىء الأصلي للنيل وبذلك أصبحت مساكن هذه القرية في وسط الأرض الزراعية “.

وجاء في الخطط التوفيقية : ” فى المقريزى منية الشيرج ، ويقال لها منية الأمراء ومنية الأمير ، بليدة فيها أسواق على فرسخ من القاهرة فى طريق الإسكندرية ، وذكر الشريف محمد بن أسعد الجوانى النسابة إن قتلى أهل الشام الذين قتلوا فى وقعة الخندق بين مروان بن الحكم وعبد الرحمن بن جحدم – أمير مصر – فى سنة خمس وستين من الهجرة ، دفنوا حيث موضع منية الشيرج هذه ، وكانوا نحوا من الثمانمائة.

وقال ابن عبد الظاهر : منية الأمراء من الحبس الجيوشى الشرقى الذى كان حبسه أمير الجيوش ثم ارتجع ، وفى كل سنة يأكل البحر منها جانبا ويجدد جامعها ودورها ، حتى صار جامعها القديم ودورها فى بر الجيزة ، وغلب البحر عليها.

وهذه المنية من أحاسن منتزهات القاهرة ، وكانت قد كثرت العمائر بها ، واتخذها الناس منزل قصف ، ودار لعب ولهو ومغنى صبابات ، وفيها كان يعمل عيد الشهيد ، وبها سوق فى كل يوم أحد يباع فيه البقر والغنم والغلال ، وهو من أسواق مصر المشهورة ، وأكثر من كان يسكن بها النصارى ، وكانت تعرف بعصر الخمر وبيعه.

حتى أنه لما عظمت زيادة ماء النيل فى سنة ثمانى عشرة وسبعمائة وكانت الغرقة المشهورة وغرقت شبرا والمنية ، تلف فيها من جرار الخمر ما ينيف على ثمانين ألف جرة مملؤة بالخمر ، وباع نصرانى واحد مرة فى يوم عيد الشهيد بها خمرا بإثنى عشر ألف درهم فضة عنها يومئذ نحو الستمائة دينار ، وكسر منها الأمير يلبغا السالمى فى صفر سنة ثلاث وثمانمائة ما ينيف على أربعين ألف جرة مملؤة بالخمر ، وما برحت تغرق فى النيل الزائد عن المعتاد إلى أن عمل الملك الناصر محمد بن قلاوون فى سنة ثلاث وعشرين وسبعمائة الجسر من بولاق إلى المنية ، فأمن أهلها من الغرق.

وأدركناها عامرة بكثرة المساكن والناس والأسواق والمناظر ، وتقصد للنزهة بها أيام النيل والربيع لا سيما فى يومى الجمعة والأحد ، فإنه كان للناس بها فى هذين اليومين مجتمع ينفق فيه مال كثير ، ثم لما حدثت المحن فى سنة ست وثمانمائة ألح المناسر بالهجوم عليها فى الليل وقتلوا من أهلها عدة ، فارتحل الناس منها وخلت أكثر دورها وتعطلت حتى لم يبق بها سوى طاحون واحدة لطحن القمح بعد ما كان بها ما ينيف على ثمانين طاحونة ، وبها الآن بقية وهى جارية فى الديوان السلطانى المعروف بالمفرد “.

الشرابية (أرض البعل)

سميت منطقة الشرابية نسبة إلى طائفة من الجند تعرف باسم الشرابية وهى طائفة كانت تتولى نقل المؤن إلى الجيش في المعسكرات أيام الفاطميين ، وعرفت باسم أرض البعل حيث كانت في العصر الفاطمي بستانا يعرف بالبعل وفيه منظرة البعل وقد أنشأهما الأفضل شاهنشاه بن أمير الجيوش بدر الجمالي وقد جعل على هذا البستان سورا ، وهي تقع في جانب الخليج الغربي بحري أرض الطبالة مقابل قناطر الأوز.

وقد ذكر المقريزي أنها في أيامه كانت مزرعة ويخرج الناس للتنزه هناك أيام النيل والربيع، وقد خربت المناظر آنذاك وبقى منها آثار ادركها المقريزي يعطن بها الكتان تدل على عظمتها وجلالتها في حال عمارتها ، ويمثل أرض البعل الآن المنطقة السكنية في غمرة والشرابية المحدودة من الشرق بشارع الخليج المصري (بورسعيد) ومن الشمال بشارع الآلايلي وما في امتداده ومن الغرب بخط السكة الحديد الموصل إلى محطة مصر ومن الجنوب بشارع الظاهر وما في امتداده.

جاء في الخطط المقريزية : ” ذكر أرض البعل والتاج : قال ابن سيده : البعل الأرض المرتفعة التي لا يصيبها المطر إلّا مرّة واحدة في السنة ، وقيل : البعل كلّ شجر أو زرع لا يسقى ، وقيل : البعل ما سقته السماء وقد استبعل الموضع ، والبعل من النخل ما شرب بعروقه من غير سقي ولا ماء سماء ، وقيل هو ما اكتفى بماء السماء ، والبعل ما أعطي من الأتاوة على سقي النخل ، واستبعل الموضع والنخل صار بعلا.

وأرض البعل هذه بجانب الخليج، تتصل بأرض الطبالة، كانت بستانا يعرف بالبعل، وفيه منظرة أنشأه الأفضل شاهنشاه بن أمير الجيوش بدر الجماليّ، وجعل على هذا البستان سورا، وإلى جانب بستان البعل هذا بستان التاج، وبستان الخمس وجوه، وقد ذكرت مناظر هذه البساتين وما كان فيها للخلفاء الفاطميين من الرسوم عند ذكر المناظر من هذا الكتاب.

وأرض البعل في هذا الوقت مزرعة تجاه قنطرة الأوز التي على الخليج. يخرج الناس للتنزه هناك أيام النيل وأيام الربيع، وكذلك أرض التاج فإنها اليوم قد زالت منها الأشجار واستقرّت من أراضي المنية الخراجية، وفي أيام النيل ينبت فيها نبات يعرف بالبشنين، له ساق طويل وزهره شبه اللينوفر، وإذا أشرقت الشمس انفتح فصار منظرا أنيقا، وإذا غربت الشمس انضم.

منظرة التاج : هي من جملة المناظر التي كانت الخلفاء تنزلها للنزهة بناها الأفضل بن أمير الجيوش وكان لها فرش معدّ لها للشتاء والصيف، وقد خربت، ولم يبق لها سوى أثر كوم ، توجد تحته الحجارة الكبار وما حول هذا الكوم، صار مزارع من جملة أراضي منية الشيرج ، قال ابن عبد الظاهر: وأمّا التاج فكان حوله البساتين عدّة، وأعظم ما كان حوله: قبة الهواء، وبعدها الخمس وجوه التي هي باقية.

منظرة الخمس وجوه : كانت أيضا من مناظرهم التي يتنزهون فيها، وهي من إنشاء الأفضل بن أمير الجيوش وكان لها فرش معدّ لها، وبقي منها آثار بناء جليل على بئر متسعة ، كان بها: خمسة أوجه من المحال الخشب التي تنقل الماء لسقي البستان ، العظيم الوصف البديع الزيّ ، البهيج الهيئة، والعامّة تقول التاج، والسبع وجوه إلى الآن وموضعها إلى وقتنا هذا من أعظم متفرّجات القاهرة.

وينبت هناك في أيام النيل عندما يعمّ تلك الأراضي البشنين فتفتن رؤيته، وتبهج النفوس نضارته، وزينته، فإذا نضب ماء النيل، زرعت تلك البسطة قرطا، وكتانا يقصر الوصف عن تعداد حسنه، وأدركت حول الخمس وجوه : غروسا من نخل، وغيره تشبه أن تكون من بقايا البستان القديم، وقد تلاشت الآن، ثم إنّ السلطان الملك المؤيد شيخ المحموديّ الظاهريّ جدّد عمارة منظرة فوق الخمس وجوه، ابتدأ بناءها في يوم الاثنين أوّل شهر ربيع الآخر سنة ثلاث وعشرين وثمانمائة “.

شبرا وروض الفرج (جزيرة الفيل)

منطقة شبرا وروض الفرج في الأصل كانت جزيرة نشأت في العصر الأيوبي حول مركب غرقت في النيل ثم اتصلت ارضها بالبر الشرقي في العصر المملوكي حيث عمرت بعد اتصالها بمنطقة بولاق التي انحسر النيل عنها، ويفصل ذلك الدكتور محمد الششتاوي في كتابه متنزهات القاهرة في العصرين المملوكي والعثماني حيث يقول :

” خط جزيرة الفيل هو الخط الثامن : وقد ظهرت جزيرة الفيل في زمن الدولة الأيوبية نتيجة غرق مركب كبير يسمى الفيل في نهر النيل، فترك في مكانه، فربا عليه الرمل، وأخذ النيل ينحسر حوله فصارت جزيرة يحيط بها الماء من كل جانب فيما بين منية السيرج وأرض الطبالة (الفجالة حاليا) سماها الناس جزيرة الفيل،

وظلت تنمو وتتسع كل عام بما يضاف عليها من الطمى الذي حمله ماء النيل، وقد زرعت في أيام الملك الناصر صلاح الدين الأيوبي (567 -589هـ/ 1172 -1193م) فوقفها على المدرسة التي أنشأها بالقرافة بجوار قبر الشافعي رضى الله عنه، وكثرت اطيانها بانحسار النيل عنها في كل عام.

وفي سنة 680هـ/1281 في أثناء سلطنة الملك المنصور قلاوون ( 678 – 689 هـ/1276 -1287م) ازداد انحسار النيل لأرض اتصلت بأرض الجزيرة شمالا بمنية السيرج وجنوبا بالمقس (الأزبكية) فأوقفت تلك الأراض الزائدة على المارستان المنصوري، وغرس الناس بها الغروس وصارت بساتين وسكن كثير من المزارعين بها.

وفي مدة سلطنة الناصر محمد بن قلاوون انحسر النيل من جانب المقس الغربي وصار ما هنالك رمالا متصلة من بحريها بجزيرة الفيل ومن قبليها بأراضي اللوق، وحينئذ عمرت بولاق خارج المقس، وأنشأوا بجزيرة الفيل البساتين والقصور والدور حتى لم يبق بها مكان بغير عمارة.

وحكر على ما كان فيها وقفا على مدرسة صلاح الدين وما كان من وقف المارستان وغرس ذلك كله بساتين فزادت عن مائة وخمسين بستانا إلى سنة وفاة الملك الناصر محمد (741هـ/1340م) بعدما كانت عشرين، ونصب فيها سوق كبير وبنى فيها الناس الدور الكثيرة الفخمة وجامعاً فبقيت قرية كبيرة وما زالت تنمو حتى اتصلت عمارتها بمينة السيرج.

وكان الجامع الرئيسي لجزيرة الفيل هو جامع الفخر ناظر الجيش في زمن الناصر محمد بن قلاوون. وقد تعرضت جزيرة الفيل فترة للمحن والأزمات التي مرت بمصر فترة وعبر عنها المقريزي بقوله : وأما بساتين الجزيرة فلم تزل عجبا من عجائب الدنيا من حسن المنظر وكثرة المتحصل إلى أن حدثت المحن من سنة ست وثمانمائة فتلاشت وخرب كثير منها لغلو العلوفات من الفول والتبن وشدة ظلم الدولة، وتعطل معظم سوقها وفيها إلى الآن بقية صالحة.

ولكن جزيرة الفيل حظيت بالعناية والرعاية بعد تلك المحن وانتشرت البساتين بها مرة أخرى، وصارت من أعظم متنزهات القاهرة في العصرين المملوكي والعثماني، ففي العصر المملوكي كانت تقام ببساتينها الأمسيات والاحتفالات وجلسات الطرب والأدب، وكان يتردد عليها عليه القوم كالقضاة والعلماء.

والجدير بالذكر أنه كان للسلطان المؤيد شيخ بستان بخط جزيرة الفيل به مختلف الأشجار من بلح وجميز ونارنج وتين وغير ذلك بالإضافة إلى منظرة وسواقي، وكان الأمير أزبك بن ططغ الاتابكي يملك بستانا بجزيرة الفيل غرس به النخل والمشمش والتوت والليمون والنارنج والأترج والسنط وغير ذلك مما دار عليه من السياج وما به من الآلات والسواقي.

وكانت الدور بجزيرة الفيل على درجة عظيمة من العمارة والزخرفة، وكانت مسكنا للأمراء الكبار والوزراء. وظلت جزيرة الفيل حافلة بالبساتين طوال العصر العثماني وظلت محتفظة باسمها كما يتضح لنا من كتاب وقف الأمير عثمان كتخدا القازدوغلي المؤرخ بسنة 1149هـ/1736م والذي كان يملك قطعتى أرض كبيرتين مزروعتين بها.

وجزيرة الفيل تمثل الآن قسم شبرا من القاهرة والجزء الجنوبي منها يعرف بجزيرة بدران، وكانت جزيرة الفيل تشغل المنطقة التي يتوسطها الآن شارع شبرا من الجنوب للشمال ويحدها من الغرب النيل حيث شارع أبو الفرج وشارع جسر طراد النيل حاليا وحدها من الجنوب شارع جزيرة بدران وشارع بركات، ومن الشرق خط السكة الحديد التي حلت محل سيالة المياة التي كانت فاصلة بين هذه الجزيرة والشرابية ومنية السيرج ثم طمت في سنة 680هـ/1281م .

وبالاطلاع على خريطة الحملة الفرنسية يتبين أن أرض قسم شبرا كانت أرضا زراعية وبها الكثير من البساتين ومجموعة قليلة من المساكن بجزيرة بدران، ولم تستجد بها المباني إلا في عهد الخديو إسماعيل حيث أنشأ بها قصر النزهة (المدرسة التوفيقية الآن)، ثم تبعه الأعيان وكبار التجار فأنشأوا فيها القصور والبساتين على جانبي شارع شبرا ثم أخذت العمارة في الازدياد والاتساع إلى أن امتدت المباني إلى شاطىء النيل والسكة الحديدية وترعة الإسماعيلية “.

بولاق

جاء في الخطط المقريزية : ” ذكر بولاق : قد تقدّم في غير موضع من هذا الكتاب أن ساحل النيل كان بالمقس، وأن الماء انحسر بعد سنة سبعين وخمسمائة عن جزيرة عرفت بجزيرة الفيل، وتقلص ماء النيل عن سور القاهرة الذي ينتهي إلى المقس، وصارت هناك رمال وجزائر، ما من سنة إلّا وهي تكثر، حتى بقي ماء النيل لا يمرّ بها إلا أيام الزيادة فقط ، وفي طول السنة ينبت هناك البوص والحلفاء، وتنزل المماليك السلطانية لرمي النشاب في تلك التلال الرمل.

فلما كان سنة ثلاث عشرة وسبعمائة رغب الناس في العمارة بديار مصر، لشغف السلطان الملك الناصر بها ومواظبته عليها، فكأنما نودي في القاهرة ومصر أن لا يتأخر أحد من الناس عن إنشاء عمارة، وجدّ الأمراء والجند والكتّاب والتجّار والعامّة في البناء، وصارت بولاق حينئذ تجاه بولاق التكرور، يزرع فيها القصب والقلقاس على ساقية تنقل الماء من النيل، حيث جامع الخطيري الآن، فعمّر هناك رجل من التجار منظرة، وأحاط جدارا على قطعة أرض غرس فيها عدّة أشجار وتردّد إليها للنزهة.

فلما مات انتقلت إلى ناصر الدين محمد بن الجوكندار، فعمر الناس بجانبها دورا على النيل وسكنوا ورغبوا في السكنى هناك، فامتدّت المناظر على النيل من الدار المذكورة إلى جزيرة الفيل، وتفاخروا في إنشاء القصور العظيمة هناك، وغرسوا من ورائها البساتين العظيمة، وأنشأ القاضي ابن المغربيّ رئيس الأطباء بستانا، اشتراه منه القاضي كريم الدين ناظر الخاص للأمير سيف الدين طشتمر الساقي، بنحو مائة ألف درهم فضة.

وكثر التنافس بين الناس في هذه الناحية، وعمروها حتى انتظمت العمارة في الطول على حافة النيل، من منية الشيرج إلى موردة الحلفاء، بجوار الجامع الجديد خارج مصر، وعمر في العرض على حافة النيل الغربية، من تجاه الخندق بحريّ القاهرة، إلى منشأة المهرانيّ، وبقيت هذه المسافة العظيمة كلها بساتين وأحكارا عامرة بالدور والأسواق والحمّامات والمساجد والجوامع وغيرها، وبلغت بساتين جزيرة الفيل خاصة ما ينيف على مائة وخمسين بستانا، بعد ما كانت في سنة إحدى عشرة وسبعمائة نحو العشرين بستانا.

وأنشأ القاضي الفاضل جلال الدين القزوينيّ، وولده عبد الله، دارا عظيمة على شاطيء النيل بجزيرة الفيل، عند بستان الأمير ركن الدين بيبرس الحاجب. وأنشأ الأمير عز الدين الخطيريّ جامعه ببولاق على النيل، وأنشأ بجواره ربعين. وأنشأ القاضي شرف الدين بن زنبور بستانا، وأنشأ القاضي فخر الدين المعروف بالفخر ناظر الجيش بستانا، وحكر الناس حول هذه البساتين وسكنوا هناك،

ثم حفر الملك الناصر محمد بن قلاوون الخليج الناصريّ سنة خمس وعشرين وسبعمائة، فعمر الناس على جانبي هذا الخليج، وكان أوّل من عمر بعد حفر الخليج الناصريّ المهاميزي، أنشأ بستانا ومسجدا هما موجودان إلى اليوم، وتبعه الناس في العمارة حتى لم يبق في جميع هذه المواضع مكان بغير عمارة، وبقي من يمرّ بها يتعجب، إذ ما بالعهد من قدم، بينما هي تلال رمل وحلافي، إذ صارت بساتين ومناظر وقصورا ومساجد وأسواقا وحمامات وأزقة وشوارع.

وفي ناحية بولاق هذه كان خص الكيالة الذي يؤخذ فيه مكس الغلة إلى أن أبطله الملك الناصر محمد بن قلاوون، كما ذكر في الروك الناصريّ من هذا الكتاب. ولما كانت سنة ست وثمانمائة انحسر ماء النيل عن ساحل بولاق، ولم يزل يبعد حتى صار على ما هو عليه الآن، وناحية بولاق الآن عامرة، وتزايدت العمائر بها، وتجدّد فيها عدّة جوامع وحمّامات ورباع وغيرها “.

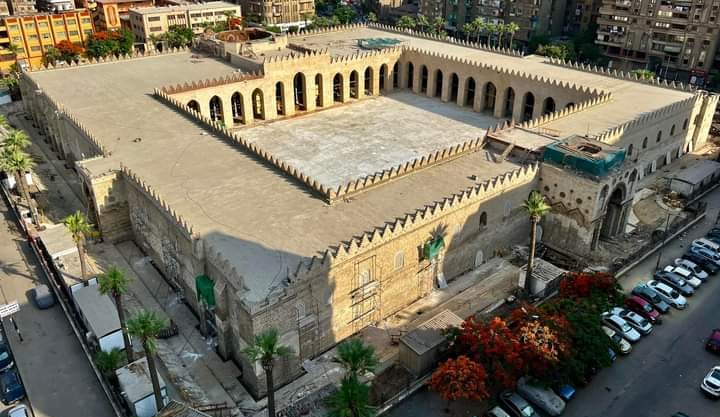

حي الظاهر

في القرن السابع الهجري قرر السلطان الظاهر بيبرس البندقداري تعمير المنطقة الواقعة شمال الحسينية والتي كانت فيها أرض فضاء تعرف باسم ميدان قراقوش تمتد حتى بني وائل (الوايلي) وبدأ ببناء جامعه المعروف باسم جامع الظاهر ، وكانت هناك بركتان في المنطقة وهما بركة الشيخ قمر وبركة الرطلي وفي عهد محمد بن قلاوون بدأت المياه تتدفق في الخليج الناصري ومنه إلى بركة الرطلي وسرعان ما أحاطت المباني بالبركة وانتشرت البساتين الخضراء حول الجامع واتسع العمران في المنطقة.

ومن بين المباني التي اُقيمت في المنطقة كان هناك جامع ذكره المقريزي تحت اسم جامع بركة الرطلي معروفاً فيما بعد باسم جامع الهوراشي ، وكان هناك الجامع الأبيض أو جامع البكرية وهذا الجامع والمنزل والحديقة المجاوران ملك عائلة البكري وهي عائلة ثرية أسست الطريقة الصوفية البكرية ، ويعد قصر السكاكيني من أحد المعالم المميزة لحي الظاهر حيث بني القصر سنة 1897 علي يد رجل الأعمال اليهودي الثري جبريل حبيب سكاكيني.

جاء في الخطط المقريزية تفاصيل اختيار الموقع وبداية العمل في المسجد حيث يقول المقريزي : جامع الظاهر ، هذا الجامع خارج القاهرة وكان موضعه ميدانا فأنشأه الملك الظاهر ركن الدين بيبرس البندقداريّ جامعا ، قال جامع السيرة الظاهرية : وفي ربيع الآخر يعني سنة خمس وستين وستمائة اهتمّ السلطان بعمارة جامع بالحسينية وسير الأتابك فارس الدين أقطاي المستعرب والصاحب فخر الدين محمد بن الصاحب بهاء الدين عليّ بن حنا وجماعة من المهندسين لكشف مكان يليق أن يعمل جامعا.

فتوجهوا لذلك واتفقوا على مناخ الجمال السلطانية ، فقال السلطان لا والله لا جعلت الجامع مكان الجمال وأولى ما جعلته ميداني الذي ألعب فيه بالكرة وهو نزهتي، فلما كان يوم الخميس ثامن شهر ربيع الآخر ركب السلطان وصحبته خواصه والوزير الصاحب بهاء الدين عليّ بن حنا والقضاة ونزل إلى ميدان قراقوش وتحدّث في أمره وقاسه ورتب أموره وأمور بنائه ورسم بأن يكون بقية الميدان وقفا على الجامع يحكر.

ورسم بين يديه هيئة الجامع وأشار أن يكون بابه مثل باب المدرسة الظاهرية وأن يكون على محرابه قبة على قدر قبة الشافعيّ رحمة الله عليه ، وكتب في وقته الكتب إلى البلاد بإحضار عمد الرخام من سائر البلاد وكتب بإحضار الجمال والجواميس والأبقار والدواب من سائر الولايات وكتب بإحضار الآلات من الحديد والأخشاب النقية برسم الأبواب والسقوف وغيرها ثم توجه لزيارة الشيخ الصالح خضر بالمكان الذي أنشأه له وصلّى الظهر هناك.

ثم توجه إلى المدرسة بالقاهرة فدخلها والفقهاء والقرّاء على حالهم وجلس بينهم ثم تحدّث وقال : هذا مكان قد جعلته لله عز وجلّ وخرجت عنه وقفا لله إذا مت لا تدفنوني هنا ولا تغيروا معالم هذا المكان فقد خرجت عنه لله تعالى ، ثم قام من إيوان الحنفية وجلس بالمحراب في إيوان الشافعية وتحدّث وسمع القرآن والدعاء ورأى جميع الأماكن ودخل إلى قاعة ولده الملك السعيد المبنية قريبا منها.

ثم ركب إلى قلعة الجبل وولى عدّة مشدّين على عمارة الجامع ، وكان إلى جانب الميدان قاعة ومنظرة عظيمة بناها السلطان الملك الظاهر فلما رسم ببناء الجامع طلبها الأمير سيف الدين قشتمر العجميّ من السلطان فقال : الأرض قد خرجت عنها لهذا الجامع فاستأجرها من ديوانه والبناء والأصناف وهبتك إياها وشرع في العمارة في منتصف جمادى الآخرة منها.

إلى أن أهلت سنة سبع وستين وستمائة ، فلما كملت عمارة الجامع في شوّال منها ركب السلطان ونزل إلى الجامع وشاهده فرآه في غاية ما يكون من الحسن وأعجبه نجازه في أقرب وقت ومدّة مع علوّ الهمة فخلع على مباشريه ، وكان الذي تولى بناءه الصاحب بهاء الدين بن حنا والأمير علم الدين سنجر السروريّ متولى القاهرة وزار الشيخ خضرا وعاد إلى قلعته ، وفي شوّال منها تمت عمارة الجامع الظاهريّ ورتب به خطيبا حنفيّ المذهب ووقف عليه حكر ما بقي من أرض الميدان ونزل السلطان إليه ورتب أوقافه ونظر في أموره.

باب الشعرية

باب الشعرية هو أحد بابين كانا في السور الشمالي الذي شيده بهاء الدين قراقوش وزير السلطان صلاح الدين الأيوبي وهما باب البحر وباب الشعرية وكان هذا الجزء من السور يمتد بين الناصية الشمالية الغربية لحصن القاهرة الفاطمي وبين قلعة المقس التي بنيت عند ضفة النيل ، وجاء في الخطط المقريزية سبب تسميته بهذا الاسم فقال : باب الشعرية يعرف بطائفة من البربر يقال لهم بنو الشعرية هم ومزاتة وزنارة وهوارة من أحلاف لواتة الذين نزلوا بالمنوفية.

وبقى باب الشعرية حتى سنة 1884 فقد سجل في كراسة لجنة حفظ الآثار العربية في تلك السنة أن أجزاء منه كانت باقية ومنها لوحة بالخط الكوفي كما شوهد رسم نسر محفور على حجرين من الأنقاض وكان النسر رنكاً (أي شارة) لصلاح الدين الأيوبى ، وقد أطلق علماء الحملة الفرنسية على باب الشعرية اسم باب العدوي لوجوده مقابل جامع العدوي الكائن بأول شارع الفجالة عند تقاطعه بشارع بورسعيد وهو منسوب إلى ولي الله تعالى سيدي عيسى العدوي.

وجاء في الخطط التوفيقية : شارع الشعرانى ابتداؤه من قراقول باب الشعرية وينتهى إلى ضريح سيدى على الحمار وعلى يسار المارّ به حارة كبيرة تعرف بحارة الشعرانى تجاه جامع الأستاذ الشعرانى يسلك منها لحارة برجوان وللخرنفش ، بها سبع عطف على هذا الترتيب : الأولى عطفة الفرن بداخلها ضريح سيدى محمد ميالة وزاوية يقال لها زاوية راشد.

الثانية عطفة الزاوية عرفت بذلك لمجاورتها لزاوية الشيخ عبد الكريم التى عن يمين الذاهب من حارة الشعرانى إلى حارة برجوان جددها راغب أفندى – أحد غلمان المرحوم عباس باشا – بداخلها ضريح الشيخ عبد الكريم يعمل له حضرة كل أسبوع ومولد كل عام وشعائرها مقامة إلى الآن.

الثالثة عطفة سيدى على وفا بها ضريحه داخل الزاوية المعروفة به ، الرابعة العطفة الصغيرة ، الخامسة عطفة الجداوى ، السادسة عطفة الغندور، السابعة العطفة الضيقة ، وبهذه الحارة أيضا حمام يقال له حمام الشعرانى معد للرجال والنساء وعامر إلى الآن ، وبآخرها بيت كبير يعرف ببيت الست الجلفية وهى زوجة حسن كتخدا الجلفى .. والدار المذكورة باقية إلى اليوم لكنها متشعثة وجارية فى وقف الجلفى والناظرة عليها حليمة السوداء وهى تجاه زاوية سيدى على وفا.

هذا وصف جهة اليسار من هذا الشارع وأما جهة اليمين فبها ضريح الأستاذ الشيخ عبد الوهاب الشعرانى صاحب التآليف الشهيرة داخل الجامع المعروف باسمه وهو عن يمين الذاهب من شارع باب الشعرية إلى شارع الموسكى أنشأه القاضى عبد القادر الأرزبكى (نسبة إلى الأمير أرزبك أحد أمراء الجراكسة) وجعله مدرسة ووقف عليها أوقافا كثيرة ، شعائره مقامة من ريعها إلى الآن ويعمل لسيدى عبد الوهاب حضرة كل أسبوع ومولد كل عام ، وبأسفل هذا الجامع سبيل تابع له يملأ كل سنة من الخليج المصرى وبلصقه ضريح يعرف بضريح الخضر.

وذكر الشعرانى فى طبقاته فى ترجمة سيدى على نور الدين الشونى أنه كان له وظيفة تدريس بتربة السلطان طومان باى العادل ثم قال : ولما مات دفن بالمدرسة القادرية بخط بين السورين ، وفى طبقات المناوى أن الشيخ على الشونى كان شيخ الصلاة على رسول الله بالجامع الأزهر ودفن بزاوية الشعرانى بخط بين السورين وكانت وفاته سنة أربع وأربعين وتسعمائة (انتهى).

(قلت) : المدرسة القادرية هى مسجد الشعرانى الموجود الآن وأما تربة السلطان طومان باى فقد تهدم أكثرها ولم يبق منها الآن إلا القبة التى يشاهدها السالك فى طريق العباسية قبل الوصول إلى قشلاق عساكر البيادة الذى هناك وعلى بابها كتابة تدل على تاريخ إنشائها وعلى اسم منشئها وهذا الباب مرتفع عن الأرض بنحو مترين يظهر أنه كان له سلالم.

جامع العدوي : وهو خارج باب الشعرية الكبير المعروف بباب العدوي بجوار قنطرة الخليج المعروفة بقنطرة العدوي التى يسلك عليها إلى درب البزازرة والبغالة وبه ضريح الشيخ عيسى العدوي وضريح الشيخ الخروبي وشعائره مقامة بنظر عنبر أغا ويعمل به مولد للشيخ العدوي كل سنة.

ميدان القمح وباب القنطرة

جاء في الخطط المقريزية : ذكر ميدان القمح : هذا المكان خارج باب القنطرة، يتصل من شرقية بعدوة الخليج، ومن غريبه بالمقس، وبعضهم يسميه ميدان الغلة، وكان موضعا للغلال أيام كان المقس ساحل القاهرة، وكانت صبر القمح وغيره من الغلال توضع من جانب المقس إلى باب القنطرة عرضا، وتقف المراكب من جامع المقس إلى منية الشيرج طولا، ويصير عند باب القنطرة في أيام النيل من مراكب الغلة وغيرها ما يستر الساحل كله.

قال ابن عبد الظاهر: المكان المعروف بميدان الغلة وما جاوره إلى ما وراء الخليج، لما ضعف أمر الخلافة وهجرت الرسوم القديمة من التفرّج في اللؤلؤة وغيرها، بنت الطائفة الفرحية الساكنون بالمقس، لأنهم ضاق بهم المقس، قبالة اللؤلؤة حارة سميت بحارة اللصوص، بسبب تعدّيهم فيها مع غيرهم إلى أن غيروا تلك المعالم، وقد كان ذلك قديما بستانا سلطانيا يسمّى بالمقسي، أمر الظاهر بن الحاكم بنقل أنشابه وحفره وجعله بركة قدّام اللؤلؤة مختلطة بالخليج.

وكان للبستان المقدّم ذكره ترعة من البحر يدخل منها الماء إليه، وهو خليج الذكر الآن، فأمر بإبقائها على حالها مسلطة على البركة والخليج يستنقع الماء فيها، فلما نسي ذلك على ما ذكرناه، عمد المذكورون وغيرهم إلى اقتطاع البركة من الخليج وجعلوا بينها وبين الخليج جسرا، وصار الماء يصل إليها من الترعة دون الخليج، وصارت منتزها للسودان المذكورين في أيام النيل والربيع،

ولما كانت الأيام الآمرية أحبّ إعادة النزهة، فتقدّم وزيره المأمون بن البطائحيّ بإحضار عرفاء السودان المذكورين وأنكر عليهم، ذلك، فاعتذروا بكثرة الرمال، فأمر بنقل ذلك وأعطاهم أنعاما، فبنوا حارة بالقرب من دار كافور التي أسكنت بها الطائفة المأمونية قبالة بستان الوزير، ومن المساجد الثلاثة المعلقة في شرقيها، ثم أحضر الأبقار من البساتين والعدد والآلات ونقض الجسر الذي بين البركة والخليج، وعمّق البركة إلى أن صار الخليج مسلطا عليها.

قال مؤلفه رحمه الله تعالى، هذه البركة عرفت ببطن البقرة، وقد ذكر خبرها عند ذكر البرك من هذا الكتاب، وقد صار هذا الميدان اليوم سوقا تباع فيه القشة من النحاس العتيق والحصر وغير ذلك، وفي بعضه سوق الغزل وبه جامع يشرف على الخليج، وسكن هناك طائفة من المشارقة الحياك، وفيه سوق عامر بالمعايش.

قنطرة باب القنطرة : هذه القنطرة على الخليج الكبير، يتوصل إليها من القاهرة، ويمرّ فوقها إلى المقس وأرض الطبالة، وأوّل من بناها القائد جوهر لما نزل بمناخه وأدار السور عليه وبنى القاهرة، ثم قدم عليه القرطميّ، فاحتاج إلى الاستعداد لمحاربته، فحفر الخندق وبنى هذه القنطرة على الخليج عند باب جنان أبي المسك كافور الإخشيديّ، الملاصق للميدان والبستان الذي للأمير أبي بكر محمد الإخشيد، ليتوصل من القاهرة إلى المقس، وذلك في سنة ثنتين وستين وثلثمائة، وبها تسمى باب القنطرة، وكانت مرتفعة بحيث تمرّ المراكب من تحتها وقد صارت في هذا الوقت قريبة من أرض الخليج لا يمكن المراكب العبور من تحتها، وتسدّ بأبواب خوفا من دخول الزعار إلى القاهرة

قنطرة الأمير حسين: هذه القنطرة على الخليج الكبير، ويتوصل منها إلى برّ الخليج الغربيّ، فلما أنشأ الأمير سيف الدين حسين بن أبي بكر بن إسماعيل بن حيدر بك الروميّ الجامع المعروف بجامع الأمير حسين في حكر جوهر النوبيّ، أنشأ هذه القنطرة ليصل من فوقها إلى الجامع المذكور، وكن يتوصل إليها من باب القنطرة، فثقل عليه ذلك واحتاج إلى أن فتح في السور الخوخة المعروفة بخوخة الأمير حسين من الوزيرية، فصارت تجاه هذه القنطرة، وقد ذكر خبرها عند ذكر الخوخ من هذا الكتاب، والله تعالى أعلم

البساتين الجيوشية

جاء في الخطط المقريزية : البساتين: وكان للخلفاء عدّة بساتين يتنزهون بها: منها البساتين الجيوشية، وهما بستانان كبيران أحدهما من عند زقاق الكحل، خارج باب الفتوح إلى المطرية، والآخر يمتدّ من خارج باب القنطرة إلى الخندق، وكان لهما شأن عظيم، ومن شدّة غرام الأفضل بالبستان الذي كان يجاور بستان البعل، عمل له سورا مثل سور القاهرة، وعمل فيه بحرا كبيرا، وقبة عشاري تحمل ثمانية أرادب، وبنى في وسط البحر منظرة محمولة على أربع عواميد من أحسن الرخام، وحفها بشجر النارنج، فكان نارنجها لا يقطع حتى يتساقط

وسلط على هذا البحر أربع سواق، وجعل له معبرا من نحاس مخروط زنته قنطار، وكان يملأ في عدّة أيام، وجلب إليه من الطيور المسموعة شيئا كثيرا، واستخدم للحمام الذي كان به عدّة مطيرين، وعمر به أبراجا عدّة للحمام والطيور المسموعة، وسرّح فيه كثيرا من الطاوس، وكان البستانان اللذان على يسار الخارج من باب الفتوح بينهما بستان الخندق، لكل منهما أربعة أبواب من الأربع جهات على كل منها عدّة من الأرمن، وجميع الدهاليز مؤزرة بالحصر العبدانيّ، وعلى أبوابها سلاسل كثيرة من حديد، ولا يدخل منها إلّا السلطان، وأولاده وأقاربه.

قال ابن عبد الظاهر: واتفقت جماعة على أن الذي يشتمل عليه مبيعهما في السنة من زهر وثمر: نيف وثلاثون ألف دينار، وإنها لا تقوم بمؤنهما على حكم اليقين لا الشك، وكان الحاصل بالبستان الكبير، والمحسن إلى آخر الأيام الآمرية، وهي سنة: أربع وعشرين وخمسمائة: ثمانمائة، وأحد عشر رأسا من البقر، ومن الجمال: مائة وثلاثة رؤوس، ومن العمال وغيرهم ألف رجل.

ذكر أنّ الذي دار سور البساتين من سنط، وجميز، وأثل من أوّل حدّهما الشرقيّ، وهو ركن بركة الأرمن مع حدّهما البحريّ والغربي جميعا إلى آخر زقاق الكحل في هذه المسافة الطويلة: سبعة عشر ألف ألف، ومائتا شجرة، وبقي قبليهما جميعا لم يحصن. ، وإنّ السنط تغصن حتى لحق بالجميز في العظم، وإنّ معظم قرظه يسقط إلى الطريق، فيأخذه الناس، وبعد ذلك يباع بأربعمائة دينار، وكان به كل ثمرة لها دويرة مفردة، وعليها سياج، وفيها نخل منقوش في ألواح عليها برسم الخاص لا تجني إلّا بحضور المشارف، وكان فيهما ليمون تفاحيّ يوكل بقشرة بغير سكر،

وأقام هذان البستانان بيد الورثة الجيوشية مع البلاد التي لهم مدّة أيام الوزير المأمون، لم تخرج عنهم، وكشف ذلك في أيام الخليفة الحافظ، فكان فيهما ستمائة رأس من البقر، وثمانون جملا، وقوّم ما عليهما من الأثل والجميز، فكانت قيمته: مائتي ألف دينار، وطلب الأمير شرف الدين وكانت له حرمة عظيمة من الخليفة الحافظ قطع شجرة واحدة من سنط فأبى عليه، فتشفع إليه، وقوّمت بسبعين دينارا، فرسم الخليفة إن كانت وسط البستان تقطع، وإلا فلا، ولما جرى في آخر أيام الحافظ ما جرى من الخلف ذبحت أبقاره، وجماله، ونهب ما فيه من الآلات والأنقاض، ولم يبق إلّا الجميز والسنط والأثل لعدم من يشتريه، انتهى.

وكان هذان البستانان من جملة الحبس الجيوشيّ، وهو أن أمير الجيوش بدر الجماليّ حبس عدّة بلاد وغيرها، منها في البرّ الشرقيّ بناحية بهتيت، والأميرية، والمنية، وفي البرّ الغربيّ ناحية سفط ونهيا ووسيم مع هذين البستانين المذكورين على عقبة، فاستأجر هذا الحبس الوزير مدّة سنين بأجرة يسيرة، وصار يزرع في الشرقيّ منه، الكتان ومنه ما تبلغ قطيعته ثلاثة دنانير ونصفا وربعا عن كل فدّان فيتناولون فيه ربحا جزيلا لأنفسهم، فلما بعد العهد انقرضت أعقابه، ولم يبق من ذرّيته سوى امرأة كبيرة، فأفتح الفقهاء بأن هذا الحبس باطل، فصار للديوان السلطانيّ يتصرّف فيه، ويحمل متحصله مع أموال بيت المال وتلاشت البساتين، وبنى في أماكنها ما يأتي ذكره إن شاء الله تعالى، وبنى العزيز بالله بستانا بناحية سردوس.

فلما زالت الدولة الفاطمية جعل السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب أمر الأسطول لأخيه الملك العادل أبي بكر بن أيوب، وسلّمه له في سنة سبع وثمانين وخمسمائة، وأفرد لديوان الأسطول من الأبواب الديوانية الزكاة التي كانت تجبى من الناس بمصر، والحبس الجيوشي بالبرّين والنطرون والخراج، وما معه من ثمن القرظ، وساحل السنط، والمراكب الديوانية، وأشنأ وطنتدي وأحيل ورثة أمير الجيوش على غير الحبس الذي لهم، ثم أفتى الفقهاء ببطلان الحبس، وقبضت النواحي وصارت من جملة أموال الخراج، فعرفت ببلاد الملك، وهذه الضواحي الآن منها ما هو وقف ومنها ما هو في الديوان السلطانيّ، وخراجها يتميز على غيرها من النواحي، ويزرع أكثرها من الكتان والمقاثي وغيرها.

قناطر شمال القاهرة

جاء في الخطط المقريزية وصف قناطر شمال القاهرة في العصر المملوكي والتي ساهمت في توسع العمران في تلك المناطق حيث يقول المقريزي : القنطرة الجديدة: هذه القنطرة على الخليج الكبير، يتوصل إليها من زقاق الكحل وخط جامع الظاهر، ويتوصل منها إلى أرض الطبالة وإلى منية الشيرج وغير ذلك، أنشأها الملك الناصر محمد بن قلاون في سنة خمس وعشرين وسبعمائة عند ما انتهى حفر الخليج الناصريّ، وكان ما على جانبي الخليج من القنطرة الجديدة هذه إلى قناطر الإوز عامرا بالأملاك، ثم خربت شيئا بعد شيء من حين حدث فصل الباردة بعد سنة ستين وسبعمائة، وفحش الخراب، هناك منذ كانت سنة الشراقي في زمن الملك الأشرف شعبان بن حسين في سنة سبع وسبعين وسبعمائة، فلما غرقت الحسينية بعد سنة الشراقي خربت المساكن التي كانت في شرقيّ الخليج، ما بين القنطرة الجديدة وقناطر الإوز، وأخذت أنقاضها وصارت هذه البرك الموجودة الآن

قناطر الإوز : هذه القناطر على الخليج الكبير، يتوصل إليها من الحسينية، ويسلك من فوقها إلى أراضي البعل وغيرها، وهي أيضا مما أنشأه الملك الناصر محمد بن قلاون في سنة خمس وعشرين وسبعمائة، وأدركت هناك أملاكا مطلّة على الخليج بعد سنة ثمانين وسبعمائة، وهذه القناطر من أحسن منتزهات أهل القاهرة أيام الخليج، لما يصير فيه من الماء، ولما على حافته الشرقية من البساتين الأنيقة، إلّا أنها الآن قد خربت. وتجاه هذه القنطرة منظرة البعل التي تقدّم ذكرها عند ذكر مناظر الخلفاء، وبقيت آثارها إلى الآن، أدركناها يعطن فيها الكتان، وبها عرفت الأرض التي هناك، فسميت إلى الآن بأرض البعل، وكان هناك صف من شجر السنط قد امتدّ من تجاه قناطر الإوز إلى منظرة البعل، وصار فاصلا بين مزرعتين يجلس الناس تحته في يومي الأحد والجمعة للنزهة،

قنطرة المقسيّ: هذه القنطرة على خليج فم الخور، وهو الذي يخرج من بحر النيل ويلتقي مع الخليج الناصريّ عند الدكة، فيصيران خليجا واحدا يصب في الخليج الكبير، كان موضعها جسرا يستند عليه الماء إذا بدت الزيادة إلى أن تكمل أربعة عشر ذراعا، فيفتح ويمرّ الماء فيه إلى الخليج الناصريّ وبركة الرطليّ، ويتأخر فتح الخليج الكبير حتى يرقي الماء ستة عشر ذراعا، فلما انطرد ماء النيل عن البرّ الشرقيّ، بقي تاجه هذا الخليج في أيام احتراق النيل رملة لا يصل إليها الماء إلّا عند الزيادة، وصار يتأخر دخول الماء في الخليج مدّة، وإذا كسر سدّ الخليج الكبير عند الوفاء، مرّ الماء هذا الخليج مرورا قليلا، وما زال موضع هذه القنطرة سدّا إلى أن كانت وزارة الصاحب شمس الدين أبي الفرج عبد الله المقسيّ، في أيام السلطان الملك الأشرف شعبان بن حسين، فأنشأ بهذا المكان القنطرة فعرفت به، واتصلت العمائر أيضا بجانبي هذا الخليج من حيث يبتدئ إلى أن يلتقي مع الخليج الناصريّ.

قنطرة باب البحر: هذه القنطرة على الخليج الناصري، يتوصل إليها من باب البحر ويمرّ الناس من فوقها إلى بولاق وغيره، وهي مما أنشأه الملك الناصر محمد بن قلاوون عند انتهاء حفر الخليج الناصريّ، في سنة خمس وعشرين وسبعمائة، وقد كان موضعها في القديم غامرا بالماء عند ما كان جامع المقس مطلا على النيل، فلما انحسر الماء عن برّ القاهرة صار ما قدّام باب البحر رملة، فإذا وقف الإنسان عند باب البحر رأى البرّ الغربيّ، لا يحول بينه وبين رؤيته بنيان ولا غيره، فإذا كان أوان زيادة ماء النيل صار الماء إلى باب البحر، وربما جلفط في بعض السنين خوفا من غرق المقس،

ثم لما طال المدى غرق خارج باب البحر بأرض باطن اللوق، وغرس فيه الأشجار فصار بساتين ومزارع، وبقي موضع هذه القنطرة جرفا، ورمى الناس عليه التراب فصار كوما يشنق عليه أرباب الجرائم، ثم نقل ما هنالك من التراب وأنشئت هذه القنطرة ونودي في الناس بالعمارة، فأوّل ما بني في غربيّ هذه القنطرة مسجد المهاميزيّ وبستانه، ثم تتابع الناس في العمارة حتى انتظم ما بين شاطيء النيل ببولاق وباب البحر عرضا، وما بين منشأة المهراني ومنية الشيرج طولا، وصار ما بجانبي الخليج معمورا بالدور ومن ورائها البساتين والأسواق والحمّامات والمساجد، وتقسمت الطرق وتعدّدت الشوارع وصار خارج القاهرة من الجهة الغربية عدّة مدائن.

قنطرة الدكة: هذه القنطرة كانت تعرف بقنطرة الدكة، ثم عرفت بقنطرة التركمانيّ من أجل أن الأمير بدر الدين التركمانيّ عمرها، وهذه القنطرة كانت على خليج الذكر، وقد انطم ما تحتها وصارت معقودة على التراب لتلاف خليج الذكر، ولله در ابراهيم المعمار حيث يقول: يا طالب الدّكّة نلت المنى .. وفزت منها ببلوغ الوطر .. قنطرة من فوقها دكّة .. من تحتها تلقى خليج الذكر.

بركة الرطلي وقنطرة الحاجب

في الخطط التوفيقية : بركة الرطلى ، وأما بركة الرطلى فقد ذكرها المقريزى فى البرك فقال : هذه البركة فى الجهة البحرية من مدينة مصر غربى جامع الظاهر. (انتهى). (قلت) : وقد زالت وردمت من أتربة الكيمان التى كانت هناك ، وذلك فى مدة نظارتى على ديوان الأشغال زمن الخديو إسماعيل باشا ، وكان محلها على يمين السالك من طريق العباسية من ابتداء الخليج الكبير.

وفى خطط الفرنساوية كان جامع البكرية قريبا من نهايتها الشرقية ، وجامع الحريشى فى زاويتها القبلية الشرقية ، ويظهر من صورتها على الرسم أنها كانت فى غاية العظم ، فإن طولها كان نحو ثلثمائة متر وخمسين مترا ، وعرضها المتوسط قريبا من مائة متر ، ومساحتها تقرب من تسعة فدادين مصرية.

ذكر المقريزى أيضا أنها كانت من جملة أرض الطبالة ، وعرفت ببركة الطوابة أيضا من أجل أنه كان يعمل فيها الطوب ، فلما حفر الخليج الناصرى التمس الأمير بكتمر الحاجب من المهندسين أن يجعلوا حفر الخليج على الحرف إلى أن يمر بجانب بركة الطوابين هذه ، ويصب من بحرى أرض الطبالة فى الخليج الكبير ، فوافقوه على ذلك ومر الخليج من ظاهر هذه البركة كما هو اليوم ، فلما جرى ماء النيل فيه روى أرض البركة ، فعرفت ببركة الحاجب فإنها كانت بيد الأمير بكتمر الحاجب المذكور.

وكان فى شرقى هذه البركة زاوية بها نخل كثير ، وفيها شخص يصنع الأرطال الحديد التى تزن بها الناس ، فسماها الناس بركة الرطلى نسبة لصانع الأرطال. وبقى محل الزاوية قائما بالبركة إلى ما بعد سنة تسعين وسبعمائة، فلما جرى الماء فى الخليج ودخل منه إلى هذه البركة عمل الجسر بين البركة والخليج ، فحكره الناس وبنوا فوقه الدو ر، ثم تتابعوا فى البناء حول البركة حتى لم يبق بدائرها خلو،

وصارت المراكب تعبر إليها من الخليج الناصرى ، فتدورها تحت البيوت وهى مشحونة بالناس ، فيمر هنالك للناس أحوال من اللهو يقصر عنها الوصف وتظاهر الناس فى المراكب بأنواع المنكرات من شرب المسكرات وتبرج النساء الفاجرات ، واختلاطهن بالرجال من غير إنكار ، فإذا نضب ماء النيل زرعت البركة بالقرط وغيره ، فيجتمع فيها من الناس فى يومى الأحد والاثنين عالم لا يحصى لهم عدد ، إلى أن قال: وفى سنة ست وثمانمائة تلاشى أمرها. (انتهى).

وفي الخطط المقريزية : قنطرة الحاجب : هذه القنطرة على الخليج الناصري ، يتوصل إليها من أرض الطبالة ، ويسير الناس عليها إلى منية الشيرج وغيرها ، أنشأها الأمير سيف الدين بكتمر الحاجب في سنة ست وعشرين وسبعمائة ، وذلك أنه كانت أرض الطبالة بيده ، فلما شرع السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون في حفر الخليج الناصريّ ، التمس بكتمر من المهندسين إذا وصلوا بالحفر إلى حيث الجرف أن يمرّوا به على بركة الطوّابين التي تعرف اليوم ببركة الرطليّ، وينتهوا من هناك إلى الخليج الكبير.

ففعلوا ذلك وكان قصدهم أولا أنه إذا انتهى الحفر إلى الجرف مرّوا فيه إلى الخليج الكبير من طرف البعل ، فلما تهيأ لبكتمر ذلك عمرت له أراضي الطبالة كما يأتي ذكرها إن شاء الله تعالى عند ذكر البرك ، فعمرت هذه القنطرة في سنة خمس وعشرين وسبعمائة ، وأسند إليها جسرا عمله حاجزا بين بركة الحاجب المعروفة ببركة الرطليّ وبين الخليج الناصريّ.

ولما عمرت هذه القنطرة اتصلت العمائر فيما بينها وبين كوم الريش ، وعمر قبالتها ربع عرف بربع الزيتيّ ، وكان على ظهر القنطرة صفان من حوانيت ، وعليها سقيفة تقي حرّ الشمس وغيره ، فلما غرق كوم الريش في سنة بضع وستين وسبعمائة صار هذا الكوم الذي خارج القنطرة ، ومن تحت هذه القنطرة يصب الخليج الناصريّ في الخليج الكبير ، ويمرّ إلى حيث القنطرة الجديدة وقناطر الأوز وغيرها.