قصر العيني

ينسب قصر العيني إلى عائلة واحد من أعلام القرن التاسع الهجري وهو المؤرخ والمحدث والحافظ أبو محمد بدر الدين محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد الحنفي العيني ، واستمد لقبه من بلدته الأصلية (عينتاب) التي كانت تابعة وقتها لمدينة حلب حيث ولد فيها عام 1361 م. ثم رحل إلى حلب ودمشق والقدس ومكة والمدينة لتلقي العلم على المذهب الحنفي ثم استقر به المقام في القاهرة حيث عاش بقية حياته وتوفي فيها عام 1451 م. عن تسعين عاما ..

حظي العيني بعلاقة طيبة مع سلاطين المماليك ومع شيوخ عصره حيث تتلمذ على يد شيخه السيرامي وسراج الدين البلقيني وقربه كل من برقوق والمؤيد شيخ وتدرج في مناصب عديدة منها التدريس في المدرسة الظاهرية وولاية الحسبة ونظارة الأحباس (الأوقاف) وقضاء الحنفية والتدريس بالمدرسة المؤيدية كما تفرغ فترة للتأليف والكتابة ، ومن أشهر تلاميذه ابن تغري بردي والسخاوي والكمال بن الهمام..

نال الحظوة لدى السلطان المؤيد شيخ وكان يدخل عليه في أي وقت شاء ، أما السلطان الأشرف برسباي فقد جعل العيني نديماً له وكان يجلس معه بالساعات الطوال يتعلم منه ويقول : (لولا القاضي العيني ما حسن إسلامنا ولا عرفنا كيف نسير في المملكة) ، ومن مؤلفاته عمدة القارىء في شرح صحيح البخاري ومنحة السلوك في الفقه الحنفي وعقد الجمان في تاريخ أهل الزمان وهو موسوعة ضخمة في التاريخ ..

دفن بجوار مدرسته وترك ميراثا ضخما من الأراضي منها تلك التي بني عليه (قصر العيني) في منيل الروضة بواسطة حفيده شهاب الدين أحمد بن عبد الرحيم بن بدر الدين العيني والمتوفي عام 1503 م. حيث حظي بالقرب من السلطان الظاهر سيف الدين خُشقدم الذي منحه عام 869 هـ إمرة مائة وتقدمة ألف وهي أعلى رتبة عسكرية للمماليك ثم جعله أميرًا على الحج ثم عُينه مسؤولًا عن إسطبلات السلطان ..

بنى شهاب الدين قصر العيني على النيل عام 1466 م. الموافق 871 هـ وأقام احتفالًا كبيرا بهذه المناسبة دعا فيه السلطان وأعيان الدولة ، وفي عهد قايتباي تمت مصادرة القصر بعد خلاف مع العيني وتحول إلى قصر للضيافة وكان من أحسن المتنزهات بالقاهرة وظل يتمتع بمكانةٍ مرموقةٍ في العصر العثماني ثم اختاره محمد علي ليكون مقرا لأول مستشفى في مصر والتي تعرف اليوم باسم مستشفى قصر العيني ..

بناء قصر العيني

كانت منشية المهراني تتعرض أحيانا للخراب في المحن والأزمات التي حلت بمصر نتيجة نقص النيل وطغيان الرمال على السواحل بالإضافة للفتن والقلاقل التي قامت بها طوائف المماليك، ومن أكبر هذه الأزمات الأزمة التي حدثت سنة 806هـ/1403م وما تلاها، ولكن سرعان ما عاد العمران إليها مرة أخرى وخاصة لما قام الملك المؤيد شيخ بحفر النيل، ومن أجل حماية المنشية عمل المؤيد جسراً بطولها عند الحفر.

ومن الأعمال العظيمة بالمنشأة ما قام به الأمير جاني بلك نائب جده الدوادار، وفقد أنشأ بستانا عظيما كان محله كوم وبركه، وقد انتهى منه بعد شهرين فقط وكان ذلك في شهر ربيع الأول 863هـ، وقد كان كوما خبيثا تتم به بعض الأمراض الاجتماعية التي كانت سائدة في ذلك الوقت من استعماله لأمور الفساد وشرب المسكرات فصار بستانا نزها،

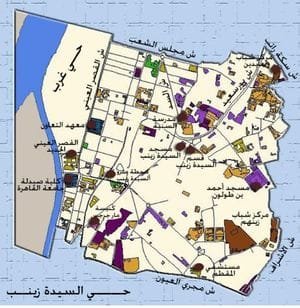

وفي سنة 867هـ/1462 أكمل زراعة البستان وجعل به بحيرة، وكان هذا البستان يقع شمال منشأة المهراني وكانت مساحته 150 فدانا، وكان له باب قريب من خط قناطر السباع (السيدة زينب حاليا) وباب آخر على النيل تجاه الروضة،

وعمل جاني بك بطرف بستانه على النيل قبتين واحدة كبيرة والأخرى صغيرة، وعمل رصيفا على النيل، وانزل بالقبتين جماعة من صوفية الأعاجم وأجرى عليهم الرواتب الهائلة وأوقف عليهم أوقافا كثيرة، وقد أقام جاني بك احتفالات كبيرة ببستانه وقبتيه، وقد استخدمت تلك القبتان كمتنزه عظيم بقية العصر المملوكي وطوال العصر العثماني.

وعمرت المنشأة عمارة عظيمة وهوت إليها القلوب والأفئدة للتنزه والاستمتاع بأوقات حسنة خصوصا بعد أن أنشأ بها الأمير شهاب الدين أحمد بن العيني قصرا عظيما يطل على النيل بجوار بستان جاني بك بجوار القبتين في سنة 871هـ/1466م، وكان هذا القصر والبساتين حوله وقبتا جاني بك متنزهات عظيمة للسلاطين والولاة والأمراء والناس جميعا في العصرين المملوكي والعثماني.

وقد غلب اسم قصر العيني على المنطقة منذ ذلك الوقت وحتى الآن، وكان السلطان قايتباى (872 -901هـ/1468 – 1496م) كثير التنزه بالمنطقة وقد أمر باصلاح جامع يسمى جامع الرحمة ببستان نائب جدة.

وفي العصر العثماني كان القصر العيني محطة استقبال لولاة مصر العثمانية، وعمرت قبتا جاني بك طول العصر، واستخدمت كتكية عظيمة لطائفة المتصوفة البكتاشية، وكانت منطقة القصر العيني من المناطق المفضلة لسكنى العديد من الأمراء ذوى النفوذ في القرن 11هـ/17م وكانوا يدعون الباشا إلى هناك لحضور حفلات باذخة، وقرب نهاية القرن كان يأتي للاقامة هناك الباشوات المعزلون أو الحديثو التعيين بدلا من الاقامة داخل القاهرة.

وقد أجريت على القصر العيني عدة عمارات ففي سنة 1083هـ/1672م أنشأ والى مصر إبراهيم باشا كتخدا الوزير قصرا في الركن الجنوبي، كما ضم إليه الوالي عبدالرحمن باشا قصرا آخر في سنة 1088هـ/1677م. كما كانت المنطقة تحتوى في النصف الثاني في القرن 11هـ/17 على ثلاثة واربعين مقعدا أو منظرة تطل على النيل كما ذكر الرحالة التركي أوليا شلبي.

وقد ذكر علي مبارك في خططه أن تكية القصر العيني فيها قبتان مفروشتان بالرخام والترابيع (وهما قبتا جاني بك)، وقد ألحق حسين قبودان بإحدى القبتين سبيلا سنة 1197هـ/ 1783م وكان للتكية فدانان فيهما النخيل والأشجار، وفي سنة 1201هـ/1787م عمر التكية حسن باشا فبنى أسوارها وأسوار الغيطان الموقوفة عليها المحيطة بها وأنشأ بها صهريجا وأنشأ بجانبها مصلى.

وفي أثناء الحملة الفرنسية على مصر ( 1213 -1216هـ/1798 -1801م) حولوا القصر إلى مستشفى وزوده بالحصون، ثم أقام محمد علي باشا قشلاق للجند في سنة 1228هـ/1812م ومبنيين بعد ذلك سنة 1253هـ/1837م وجعل كل ذلك مستشفى.

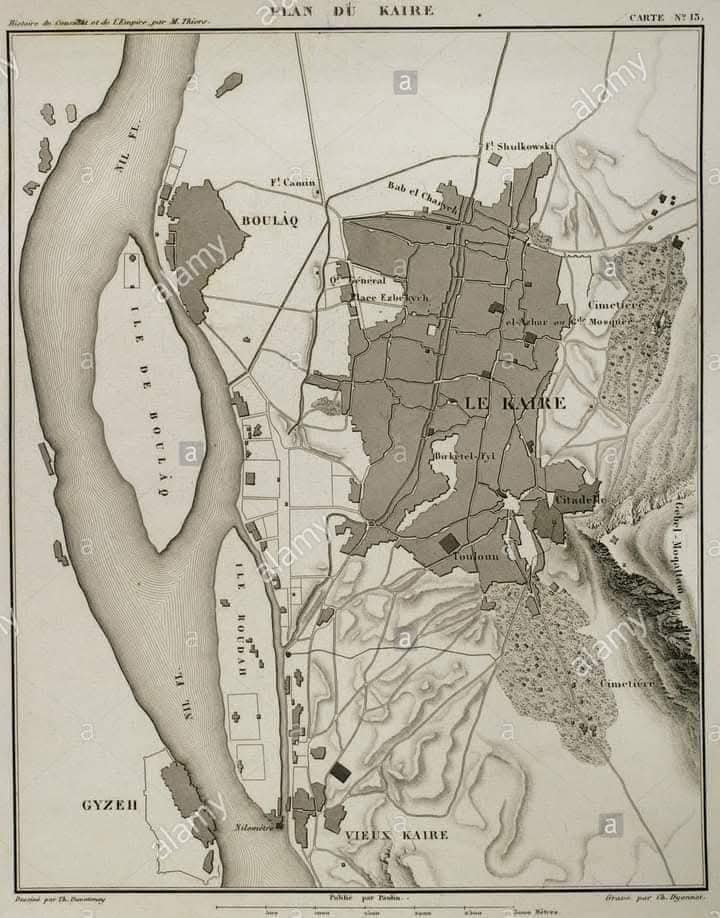

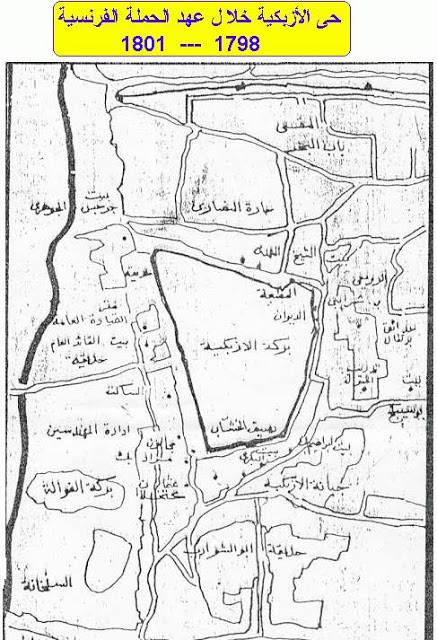

وبالنظر إلى خريطة الحملة الفرنسية للموقع نجد أن منشية المهراني عبارة عن أراضي زراعية وبساتين يتوسطها القصر العيني وبيوت قليلة حوله مثل بيت مصطفى بك شمالا وبيت محمد كاشف الأرناووط جنوباً.

منشأة المهراني (المنيرة وقصر العيني)

ذكر خط منشأة المهرانيّ : خط منشأة المهراني، وهو الخط الثاني، أنشأه سيف الدين بلبان المهراني ناظر اصطبلات الملك الظاهر بيبرس في سنة 671هـ – 1272 وكانت تقع عند كلية طب قصر العيني ويحدها من الجنوب فم الخليج ومن الشرق الخليج المصري ومن الشمال شارع بستان الفاضل ومن الغرب خور منيل الروضة.

وتلي منشأة المهراني موردة الحلفا وكانت من أهم متنزهات مصر في العصرين المملوكي والعثماني وذلك لوقوع الاحتفال بمهرجان وفاء النيل وكسر سد الخليج بها ، ظهرت أرض منشأة (منشية) المهراني أول مرة نتيجة انحسار النيل بعد سنة 500 هـ/1106م،

وقد عمرت في زمن الدولة الأيوبية حيث أقام القاضى الفاضل عبدالرحيم بن علي البيساني جامعا وبستانا عظيما بها، وعمرت الدور حينئذ بجوار الجامع فقيل لها منشأة الفاضل، وكان بستان الفاضل يغذى القاهرة بالعنب والثمار، وظلت المنشأة عامرة حتى طغى النيل عليها فخبت سنة 660هـ/1262م.

وقد عين المقريزي موقع منشأة المهراني وتحدث عن تعميرها في العصر المملوكي فقال : أن موضعها فيما بين النيل والخليج وفيها من الحمراء القصوى فوهة الخليج، انحسر عنها ماء النيل قديما وعرف موضعها بالكوم الأحمر من أجل أنه كان يعمل فيها أقمنة الطوب، فلما سأل الصاحب بها الدين بن حنا الملك الظاهر بيبرس في عمارة جامع بهذا المكان ليقوم مكان الجامع الذي كان بمنشأة الفاضل أجابه إلى ذلك وانشأ الجامع بخط الكوم الأحمر.

وأنشأ هناك الأمير سيف الدين بلبان المهراني دارا وسكنها وبنى مسجدا فعرفت هذه الخطة به وقيل لها منشأة المهراني، فإن المهراني المذكور أول من ابتنى فيها بعد بناء الجامع، وتتابع الناس في البناء بمنشأة المهراني وأكثروا من العمارة حتى يقال أنه كان بها فوق الأربعين من أمراء الدولة سوى من كان هناك من الوزراء وأماثل الكتاب وأعيان القضاة ووجوه الناس، ولم تزل على ذلك حتى انحسر الماء من الجهة الشرقية فخربت وبها الآن بقية يسيرة من الدور.

وذكر “المقريزي” المنشية وعين حدودها وما يجاورها في مواضع أخرى في الخطط. وذكر “ابن دقماق” منشية المهراني ففي كلامه عن الروضة قال “أن جامع الفخر (جامع قايتباى حاليا) بآخر الروضة عن المنيل تجاه طرف منشية المهراني” وكذلك ذكر ” ابن دقماق” أسماء العديد من المساجد والمدارس التي بنيت في منشية المهراني، وذكر أيضا أن الملك الظاهر بيبرس أمر بعمل جامع بها سنة 671هـ/1272م ولكن المؤرخ ” ابن تغرى بردى” ذكر أنه قد أقيمت الخطبة بجامع الظاهر هذا يوم الجمعة ثامن عشر من شهر ربيع الآخر سنة 669هـ/1270م.

وقال “القلقشندي” عن منشأة المهراني أيضا ” ويبدو في آخر الفسطاط وهذه الجزيرة (يقصد الروضة) على فوهة خليج القاهرة حيث السد الذي يفتح عند وفاء النيل مكان كالجزيرة يعرف بمنشأة المهراني، وكان كوما يحرق فيه الآجر يعرف بالكوم الأحمر عدة القضاعي في جملة كيمان الفسطاط، وقال صاحب ايقاظ المتغفل وأول من ابتدأ العمارة يلبان المهراني في الدولة الظاهرية بيبرس فنسبت المنشأة هذه إليه”.

ومن خلال ما ذكر نقول أن منشأة المهراني تشغل اليوم المنطقة التي تحد اليوم من الغرب بسيالة الروضة ومن الجنوب بميدان ومنتزه فم الخليج اللذين حلا محل فم الخليج المصري، والحد الشرقي يتمثل في خط يصل بين شارع العيون جنوبا حتى أول شارع المنيرة شمالا، والحد الجنوبي يتمثل في شارع بستان الفاضل وما في امتداده أي شارع الدكتور حندوسة (شارع مستشفى اللادى كرومر سابقا) حتى كوبرى القصر العيني (كوبرى محمد علي سابقا).

وكانت منشية المهراني عامرة عمارة كبيرة في العصر المملوكي، وكانت تحوى مساجد ومدارس كثيرة، وحمامات عامرة مثل حمام ابن الحوافر المتوفى 657هـ، وخانقاوات مثل خانقاة ارسلان الدوادار المتوفي 717 هـ/ 1317م ، وكان للسلطان الملك المؤيد شيخ معصرة في منشأة المهراني لاستخلاص السكر والعسل.

المراجع : عبد الرحمن زكي ، موسوعة مدينة القاهرة في ألف عام ، د. محمد الششتاوي، متنزهات القاهرة في العصرين المملوكي والعثماني

غرب القاهرة (ساحل النيل)

تطل منطقة غرب القاهرة حاليا على ساحل النيل وتمتد من كورنيش النيل في ماسبيرو حتى جاردن سيتي ، وقد تكونت في العصور الإسلامية بعد انحسار النيل عنها والتوسع في تعميرها زمن السلطان محمد بن قلاوون ، وقد جاء تفصيل ذلك في الخطط المقريزية حيث يقول : ” ذكر ما بين بولاق ومنشأة المهراني : وكان فيما بين بولاق ومنشأة المهراني خط فم الخور، وخط حكر ابن الأثير، وخط زريبة قوصون ، وخط الميدان السلطانيّ بموردة الملح ، وخط منشأة الكتبة.

فأمّا فم الخور، فكان فيه من المناظر الجليلة الوصف عدّة تشرف على النيل، ومن ورائها البساتين، ويفصل بين البساتين والدور المطلة على النيل شارع مسلوك ، وأنشئ هناك حمّام وجامع وسوق ، وقد تقدّم ذكر الخور ، وأنشأ هناك القاضي علاء الدين بن الأثير دارا على النيل ، وكان إذ ذاك كاتب السرّ ، وبنى الناس بجواره فعرف ذلك الخط بحكر ابن الأثير ، واتصلت العمارة من بولاق إلى فم الخور ، ومن فم الخور إلى حكر ابن الأثير ، وما برح فيه من مساكن الأكابر من الوزراء والأعيان ، ومن الدور العظيمة ما يتجاوز الوصف.

وأما الزريبة فإن الملك الناصر محمد بن قلاوون لما وهب البستان الذي كان بالميدان الظاهريّ للأمير قوصون أنشأ قدّامه على النيل زريبة ووقفها ، فعمر الناس هناك حتى انتظمت العمارة من حكر ابن الأثير إلى الزريبة ، وعمر هناك حمّام وسوق كبير وطواحين وعدّة مساكن اتصلت باللوق.

وأما زريبة السلطان فإن الملك الناصر محمد بن قلاوون لما عمر ميدان المهاري المجاور لقناطر السباع الآن أنشأ زريبة في قبليّ الجامع الطيبرسيّ ، وحفر لأجل بناء هذه الزريبة البركة المعروفة الآن بالبركة الناصرية حتى استعمل طينها في البناء، وأنشأ فوق هذه الزريبة دار وكالة وربعين عظيمين جعل أحدهما وقفا على الخانقاه التي أنشأها بناحية سرياقوس وأنعم بالآخر على الأمير بكتمر الساقي.

فأنشأ الأمير بكتمر بجواره حمّامين ، إحداهما برسم الرجال والأخرى برسم النساء ، فكثر بناء الناس فيما هنالك حتى اتصلت العمارة من بحريّ الجامع الطيبرسيّ بزريبة قوصون ، وصار هناك أزقة وشوارع ودروب ومساكن من وراء المناظر المطلة على النيل تتصل بالخليج ، وأكثر الناس من البناء في طريق الميدان السلطانيّ، فصارت العمائر منتظمة من قناطر السباع إلى الميدان من جهاته كلها وتنافس الناس في تلك الأماكن وتغالوا في أجرها.

وعمر المكين إبراهيم بن قزوينة ناظر الجيش في قبليّ زريبة السلطان حيث كان بستان الخشاب دارا جليلة ، وعمر أيضا صلاح الدين الكحال والصاحب أمين الدين عبد الله بن الغنام وعدّة من الكتاب فقيل لهذه الخطة منشأة الكتاب ، وأنشأ فيها الصاحب أمين الدين خانقاه بجوار داره وعمر أيضا كريم الدين الصغير حتى اتصلت العمارة بمنشأة المهراني.

فصار ساحل النيل من خط دير الطين قبليّ مدينة مصر إلى منية الشيرج بحريّ القاهرة مسافة لا تقصر عن أزيد من نصف بريد بكثير كلها منتظمة بالمناظر العظيمة والمساكن الجليلة والجوامع، والمساجد والخوانك والحمامات وغيرها من البساتين ، لا تجد فيما بين ذلك خرابا البتة وانتظمت العمارة من وراء الدور المطلة على النيل حتى أشرفت على الخليج “.

باب اللوق (حي التتار)

في عام 660 هـ / 1262 م قرر السلطان بيبرس تعمير أرض اللوق وتحويلها إلى منطقة سكنية وذلك لاستيعاب ثلاثة آلاف فارس من التتار المستأمنين الذين أسلموا وقدموا إلى مصر تباعا مع نسائهم وأولادهم قاصدين الدخول في طاعة السلطان والخدمة في الجيش المملوكي ، وكان لهم دور كبير بعد ذلك حيث دعموا الناصر محمد بن قلاوون لأن والدته هي السيدة خوند أشلون بنت الأمير نكاي نوين أحد أعيان قبائل المغول وكذلك ساندوا العادل كتبغا في الوصول للسلطنة لأنه مغولي الأصل.

وقد جاءت تفاصيل ذلك في الخطط المقريزية ونقلها عنه علي باشا مبارك في الخطط التوفيقية فقال : ” سكنى التتر فى اللوق : وأول ما بنيت الدور للسكنى فى اللوق فى أيام ملكه وذلك أنه جهّز كشافا من خواصه مع الأمير جمال الدين الرومى السلاحدار والأمير علاء الدين آق سنقر الناصرى ليعرف أخبار هولاكو ومعهم عدة من العرب ، فوجدوا بالشام طائفة من التتر مستأمنين وقد عزموا على قصد السلطان بمصر فلما وردت الأخبار بذلك إلى مصر كتب السلطان إلى نواب الشام بإكرامهم وتجهيز الإقامات لهم وبعث إليهم بالخلع والإنعامات.

وأمر بعمارة دور فى أرض اللوق لإنزالهم فيها فوصلوا إلى ظاهر القاهرة وهم ينيفون على ألف فارس بنسائهم وأولادهم فى يوم الخميس الرابع والعشرين من ذى الحجة سنة ستين وستمائة ، فخرج السلطان يوم السبت السادس والعشرين منه إلى لقائهم بنفسه ومعه العساكر فلم يبق أحد حتى خرج لمشاهدتهم فاجتمع عالم عظيم وكان يوما مشهودا فأنزلهم السلطان فى الدور التى كان قد أمر بعمارتها من أجلهم وعمل لهم دعوة عظيمة هناك وحملت إليهم الخلع والخيول والأموال.

وركب السلطان إلى الميدان وأركبهم معه للعب الكرة وأعطى كبراءهم إمرات فمنهم من عمله أمير مائة ومنهم دون ذلك وأنزل بقيتهم منزلة البحرية وصار كل منهم من سعة الحال كالأمير فى خدمته الأجناد والغلمان وأفرد لهم عدة جهات برسم مرتبهم وكثرت نعمهم وتظاهروا بدين الإسلام ، فلما بلغ التتار ما فعله السلطان مع هؤلاء وفد عليه منهم جماعة بعد جماعة وهو يقابلهم بمزيد الإحسان فتكاثروا فى بلاد مصر وتزايدت العمائر فى اللوق وما حوله.

ولما قدمت رسل القان بركة خان ابن عم هولاكو سنة إحدى وستين وستمائة أنزلهم السلطان الملك الظاهر باللوق وعمل لهم مهما عظيما وصار يركب كل سبت وثلاثاء للعب الكرة باللوق ، وفى هذه السنة قدم من المغل والبهادرية زيادة على ألف وثلثمائة فارس فأنزلوا فى مساكن عمّرت لهم باللوق بأهاليهم وأولادهم ، وفى هذه السنة أيضا قدمت رسل الملك بركة خان ورسل الأشكرى فعملت لهم دعوة عظيمة باللوق فمن هذا يعلم أن جهة اللوق نشأت فيها العمارة فى زمنه على نفقته واتسعت بمدته “.

وكلمة اللوق في الأصل تعني الأرض اللينة التي يغمرها الفيضان ثم انحسر النيل عنها في عصر السلطان صلاح الدين الأيوبي حيث تعذر البناء عليها فقام القاضي الفاضل بشراء قطعة منها وعمرها وجعلها وقفا على العين الزرقاء بالمدينة المنورة ، ثم قام الشريف فخر الدين بن ثعلب الجعفري بإنشاء بستان كبير مساحته خمسة وسبعين فدانا وفي داخله مندرة (منظرة) وعدة مساكن وعرفت ببستان ابن قريش.

وقام ابنه الأمير حصن الدين ثعلب ببيعه للسلطان الصالح نجم الدين أيوب بثلاثة آلاف دينار مصرية وذلك في رجب سنة 643 هـ حيث بنى حوله سورا وفيه باب جليل عرف باسم باب اللوق ، ثم قام بيبرس باستقطاع غالبية مساحة هذه الأراضي وما حولها لتكون سكنا للتتار وبقيت منه قطعة بستان صغيرة على شاطيء الخليج الناصري للأمير المغولي أرغون شاه نائب السلطنة في عهد أبناء محمد بن قلاوون.

وفي ذلك يقول المقريزي : ” وأما باب اللوق فإنه كان هناك إلى ما بعد سنة أربعين وسبعمائة بمدّة ، باب كبير عليه طوارق حربية مدهونة على ما كانت العادة في أبواب القاهرة وأبواب القلعة وأبواب بيوت الأمراء وكان يقال له باب اللوق ، فلما أنشأ القاضي صلاح الدين بن المغربيّ قيساريته التي بباب اللوق وجعلها لبيع غزل الكتان هدم هذا الباب وجعله في الركن من جدار القيسارية القبليّ مما يلي الغربيّ ، وهذا هو باب الميدان الذي أنشأه الملك الصالح نجم الدين أيوب بن الكامل لما اشترى بستان ابن ثعلب “.

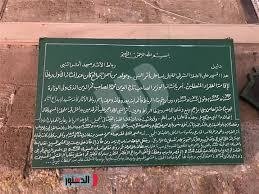

رباط أثر النبي

أصلها عزبة قديمة من ضواحي مصر القديمة عرفت بذلك الاسم نسبة إلى مسجد الآثار النبوية الموجود بهذه القرية ، وفي تاريخ سنة 1228 هـ ضمت الأراضي الزراعية الواقعة في منطقة البستان المعشوق وبركة شطا وبركة الشعيبية إلى بعضها وتكون منها زمام خاص باسم ناحية أثر النبي.

وإنما قيل له رباط الآثار لأن فيه قطعة خشب وحديد يقال إن ذلك من آثار رسول الله ﷺ اشتراها الصاحب تاج الدين بن حنا بمبلغ ستين ألف درهم فضة من بنى إبراهيم أهل ينبع وذكروا : أنها لم تزل عندهم موروثة من واحد إلى آخر إلى رسول الله ﷺ، وحملها إلى هذا الرباط.

جاء في الخطط التوفيقية : ” أثر النبي : هذه القرية من مديرية الجيزة على الشاطئ الشرقى للنيل ملاصقة لدير الطين من جهة الشمال بجوار مصر القديمة ، بها حجر فيه هيئة أثر قدم يزعم الناس أنه أثر قدم النبى ﷺ.

وهو فى داخل جامع بناه الملك الظاهر مدة ولايته وبنى به قبة على ذلك الأثر ، وهو مشهور يزار إلى الآن وهذه القبة مزينة بالقيشانى ، وبها شبابيك مصنوعة بالجبس والزجاج الملون ، وأرضها مفروشة بالرخام وبها قبلة صغيرة يكتنفها عمودان من الرخام ، ووجه محل القدم من الرخام المنقوش بعمودين صغيرين من الرخام ، وبأعلاه لوح رخام فيه كتابة تركية وسقف الجامع على أربعة أعمدة وقبلته من الحجر ، وله منارة قصيرة وميضأة وخلا ، وتملأ من البحر ويتبعه سبيل متخرب به لوح رخام منقوش فيه بالقلم التركى تاريخ سنة سبع وسبعين وألف ، وله مرتب بالروزنامجة ألفا قرش كل سنة تقام منها شعائره بنظر الشيخ على محسن.

وفى نزهة الناظرين أن إبراهيم باشا الوزير المتولى على مصر سنة إحدى وسبعين وألف ، جددّ هذا الجامع ووسعه ، وبنى تحته رصيفا لدفع ماء النيل عن بنائه ، ورتب له مائة عثمانى وأرصد له طينا ، وعين به قراء ووظائف وحراسا قاطنين به ، وشرط النظر لمن يلى أغاوية الينكجربة بمصر المحروسة انتهى.

وفى تاريخ الجبرتى من حوادث سنة أربع وعشرين ومائتين وألف هـ ، أن فى شهر رجب تقيد الخواجة محمود حسن بزرجان باشا بعمارة المسجد الذى يعرف بالآثار النبوية ، فعمره على وضعه القديم ، وقد كان آل إلى الخراب انتهى.

وأطيانها قليلة ويزرع فيها الذرة والقمح والشعير وقليل من القرطم ، وفيها مضيفة وثلاث أرحية تديرها الدواب ، وبجوارها من بحرى موردة عند جميز العبيد ، ترسو فيها المراكب الواردة من جهة قبلى ، وبها قصر ديوان أفندى بداخله جنينة وهو الآن فى ملك سعد أبى رابية.

وفى الجبرتى أن العزيز محمد على بنى بها قصرا فى سنة اثنتين وثلاثين ومائتين وألف هـ ، وسببه أنه بات بها ليلتين فى قصر كان بها قديم فأعجبه هواؤها فأمر ببناء القصر وفرشه وزخرفه ، وجعل يتردد إليه ويبيت به فى بعض الأحيان كما كان يفعل ذلك فى قصر الجيزة وشبرى والقلعة والأزبكية وغيرها ، والظاهر أنه هو هذا القصر المنسوب إلى ديوان أفندى ، وبجوارها من بحرى على شاطئ البحر مدابغ كان محلها ورشة رخام ، وفى مقابلتها من الجهة الشرقية دير يعرف بدير الملاك ، فيه مدرسة لتعليم أطفال النصارى ، وبه نخيل وأشجار وبئر تعتقد النساء أن من وقفت عن الحمل واغتسلت فيها فإنها تحمل ، واكتساب أهاليها من صناعة نحت الأحجار “.

منيل الروضة

قرية حديثة أنشئت في جزيرة الروضة في العهد العثماني ، والجزيرة وردت في قوانين الدواوين باسم الروضة من ضواحي القاهرة باعتبار أنها من النواحي ذات الوحدة المالية المقرر على أرضها الخراج ، وفي تاريخ سنة 1228 هـ قيدت أطيان هذه الجزيرة باسم منيل الروضة.

ويستفاد مما ذكره المقريزي في خططه عند ذكر الروضة ، أن الروضة هو اسم يطلق على الجزيرة الواقعة في النيل بين مدينة مصر (مصر القديمة) وبين مدينة الجيزة ، عرفت في أول الإسلام بالجزيرة وبجزيرة الفسطاط وجزيرة مصر ، ولما أنشىء فيها المقياس سنة 247 هـ عرفت بجزيرة المقياس ، ثم لما أنشأ فيها أحمد بن طولون الحصن سنة 263 هـ عرفت بجزيرة الحصن.

ولما قدم المعز لدين الله من بلاد المغرب سنة 362 هـ اتخذها متنزها له ومن بعده لخلفائه فعرفت بروضة مصر ، وصارت الجزيرة مدينة عامرة بالناس لها وال وقاض ، وكان يقال في الديوان : القاهرة ومصر والجزيرة ، وقال الكندي : وتعرف قديما بجزيرة الصناعة لأنه كان بها دار الصناعة الخاصة بإنشاء وتعمير السفن والمراكب من سنة 54 هـ إلى سنة 323 هـ ، ووردت في المسالك لابن حوقل باسم الجزيرة.

وذكرها المقدسي في كتاب أحسن التقاسيم فقال : الجزيرة خفيفة الأهل يقع الجامع والمقياس على طرفها عند الجسر مما يلي المصر (مصر القديمة) وبها بساتين ونخيل ومتنزه أمير المؤمنين عند الخليج (سيالة الروضة) بموضع يسمى المختارة ، ولما تكلم عن مدينة الجيزة قال : ويلقى الخليج العمود (أي النيل) تحت الجزيرة عند المختارة.

وفي سنة 488 هـ أنشأ الأفضل شاهنشاه بن بدر الجمالي في هذه الجزيرة مكانا نزها سماه الروضة ، ومن ذاك الوقت صارت الجزيرة تعرف بالروضة ، وذكرها الإدريسي في نزهة المشتاق فقال : ومن شاء الانحدار من مصر إلى الإسكندريةخرج من مصر منحدرا إل جزيرة المقياس ومنها إلى نبابة (إمبابة) وهما مدينتان بين شطي النيل كانتا برسم تربية الوحوش فيهما في مدة الأمير صاحب مصر ويقصد به الأمير أحمد بن طولون.

ووردت في الانتصار لابن دقماق باسم الروضة وكانت في زمنه تابعة لمدينة مصر (مصر القديمة) ولا تزال تعرف إلى اليوم باسم جزيرة الروضة وفي دفتر المساحة والمكلفة باسم منيل الروضة.

ويقول المقريزي عن مقياس النيل في جزيرة الروضة أن أول من بناه هو الوالي أسامة بن زيد التنوخي بأمر الخليفة سليمان بن عبد الملك وذلك في سنة 97 هـ ، ثم جدده الوالي يزيد بن عبد الله بأمر الخليفة المتوكل سنة 247 هـ. ، وبها كانت دار الصناعة يعني صناعة السفن الحربية ، وبها كان الجنان والمختار ، وبها كان الهودج الذي بناه الخليفة الآمر بأحكام الله لمحبوبته البدوية ، وبها بنى الملك الصالح نجم الدين أيوب القلعة الصالحية.

المرجع : كتاب القاموس الجغرافي للبلاد المصرية / محمد بك رمزي

بركة الفيل (الحلمية)

في القرن التاسع عشر الميلادي قرر الوالي عباس باشا حلمي الأول بناء سراي ضخمة وميدان فسيح في منطقة كانت تعرف قديما باسم بركة الفيل وذلك على أنقاض بيوت المماليك الذين كانوا يسكنون فيها قديما ، وبعد وفاته آلت ملكيتها إلى أمينة هانم إلهامي زوجة الخديوي توفيق وحفيدة عباس حلمي الأول وأم عباس حلمي الثاني والتي تعرف بلقب أم المحسنين.

وفي أوائل القرن العشرين تم هدم السراي وتقسيم الأرض إلى شوارع وقطع للبناء ، وقد سكن في الحلمية الجديدة الكثير من أعيان ذلك الزمان مثل رياض باشا ناظر النظار ، وأحمد باشا تيمور ، وعبد الله باشا فكري وغيرهم ، والذين تحمل بعض شوارع الحي أسماءهم حتى الآن.

جاء في القاموس الجغرافي : ” جزيرة الفيل : وردت في التحفة وفي قوانين الدواوين من ضواحي القاهرة باعتبار أنها من النواحي ذات الوحدة المالية المقررة على أراضيها الخراج سنويا.

ويستفاد مما ذكره ابن دقماق في كتاب الانتصار عند الكلام على بركة الفيل (ص 45 ج 5) ومما ذكره المقريزي في خططه عند الكلام عن هذه البركة (ص 161 ج 2) أنها بركة كبيرة ظاهر القاهرة تمتد من بستان الحبانية إلى بستان سيف الإسلام إلى تحت الكبش إلى الجسر الأعظم الفاصل بينها وبين بركة قارون ومناظر الكبش مطلة عليها ، وأنه لما أنشأ جوهر القائد مدينة القاهرة كانت البركة تجاهها خارج باب زويلة فيما بين القاهرة ومصر ولم يكن عليها مبان ثم عمر الناس حولها بعد سنة 600 هـ.

وأقول إن بركة الفيل لم تكن بركة عميقة فيها ماء راكد بالمعنى المفهوم الآن من لفظ بركة وإنما كانت تطلق على أرض زراعية يغمرها ماء النيل سنويا وقت الفيضان وكانت تروى من الخليج المصري وبعد نزول الماء تنكشف الأرض وتزرع أصنافا شتوية فكان أشهر محصولاتها القرط وهو البرسيم حيث كان يستهلك في تغذية دواب القاهرة.

وكانت بركة الفيل معتبرة في دفاتر المساحة من النواحي المربوطة على أراضيها الخراج ولم يحذف اسمها من جداول أسماء النواحي إلا بعد أن تحول معظم أراضيها إلى مساكن ، فقد تحولت أراضيها من الزراعة إلى السكن من سنة 620 هـ ولم يبق من أرض البركة من غير بناء إلى سنة 1215 هـ / 1800 م. التي رسمت فيها الحملة الفرنسية خريطة القاهرة إلا قطعة أقيم عليها فيما بعد سراي عباس باشا حلمي الأول والي مصر والمعروفة بسراي الحلمية وحديقتها الكبيرة.

وفي سنة 1894 م. قسمت أراضي الحديقة ، وفي سنة 1902 م. هدمت السراي وقسمت أراضيها أيضا وبيعت جميع القطع وأقيم عليها عمارات حديثة تعرف بين أخطاط القاهرة بالحلمية الجديدة.

وأما سبب تسميتها بركة الفيل فهو لأن الأمير خمارويه بن أحمد بن طولون كان مغرما باقتناء الحيوانات من السباع والنمور والفيلة والزرافات وغيرها وأنشأ لكل نوع منها دارا خاصة له ، وكانت دار الفيلة واقعة على حافة البركة من الجهة القبلية الشرقية حيث شارع نور الظلام ، وكان الناس يقصدون البركة للنزهة والفرجة على الفيلة فاشتهرت بينهم ببركة الفيل من وقتها إلى اليوم “.

خط الإسماعيلية (القاهرة الخديوية)

الخطط التوفيقية : الإسماعيلية ، هذه الخطة ظهرت فى زمن الخديو إسماعيل ونسبت إليه لأنه هو الآمر بإنشائها وهى تمتد بين جسر السبتية أعنى الطريق الموصل من مصر إلى بولاق وهو حدها البحرى وحدها الغربى ترعة الإسماعيلية الآخذة من قصر النيل وساحل النيل إلى القصر العينى وحدها القبلى شارع القصر العالى والخليج المصرى وحدها الشرقى سور البلد القديم ، وكان عبارة عن خط منكسر به بروز ودخول على غير انتظام ومن المبانى الشهيرة الواقعة فى هذا الحد بالابتداء من الجهة البحرية جامع أولاد عنان وجامع الكيخيا وجامع أبى السباع وجامع جركس وجامع عبد الدائم وجامع الشيخ ريحان وجامع الإسماعيل وجامع نصرة بقرب آخره من جهة خط السيدة زينب.

ومن يمعن النظر فيما كتبناه فى خططنا على الأحكار والميادين وأرض اللوق يجد أن أغلب مساحة هذه الخطة هى أرض اللوق وأكثر الأحكار التى ذكرها المقريزى وميدانى الصالح نجم الدين، والناصر محمد بن قلاوون وبعض بساتين منها البستان المعروف قديما ببستان الفاضل ، وفى زمن الناصر محمد بن قلاوون بلغت العمارة فى هذه الخطة منتهاها وذلك بعد أن تم عمل الخليج الناصرى فكان على حافتيه من أوله عند قصر العينى إلى منية السيرج كثير من قصور الأمراء ومشاهير الكتاب ووجوه الناس ، ثم لما تغيرت الدول وتلاشت الأحوال تخربت هذه الخطة كما تخرب غيرها وصارت عبارة عن كثبان أتربة وبرك مياه وأراض سباخ وقد بينا ذلك فى مواضع شتى من هذا الكتاب.

ثم لما أن قيض الله للحكومة المصرية الخديو إسماعيل أبدل وحشتها أنسا ونظمها على هذا الرونق الجميل وجعل فى تخطيطها جميع شوارعها وحاراتها على خطوط مستقيمة أغلبها متقاطع على زوايا قائمة وجعلت منازلها منفردة عن بعضها ودكت أرض شوارعها وحاراتها بالدقشوم وجعل فى جانبى كل شارع وحارة استطراق للمشاة وجعل الوسط للعربات والحيوانات ، ومدت فى جميعها مواسير الماء لرش أرضها وسقى بساتينها ونصبت بها فنارات الغاز لإضاءتها وتنويرها فأصبحت من أبهج أخطاط القاهرة وأعمرها وسكنها الأمراء والأعيان من المسلمين وغيرهم.

ونذكر هنا أسماء شوارعها وحاراتها والشوارع التى تجددت بقربها وبجهة الأزبكية على سبيل الإجمال فنقول : شارع بولاق طوله سبعمائة وثمانية وأربعون مترا ويبتدئ من الأزبكية من شارع كامل وينتهى إلى النيل وبقرب وسطه وابور المياه ، شارع المغربى طوله ثلثمائة متر ويبتدئ من ميدان التياترو وينتهى إلى شارع مصر العتيقة وبه ضريح الشيخ المغربى ، شارع المناخ طوله ثلثمائة وأربعون مترا ويبتدئ من ميدان التياترو وينتهى إلى شارع مصر العتيقة.

شارع قصر النيل طوله ألف متر ومأته وستون مترا وعرف بذلك لأنه ينتهى تجاه قصر النيل ، شارع عماد الدين طوله ألف متر وسبعمائة وعشرون مترا يبتدئ من شارع بولاق وينتهى إلى شارع جامع الإسماعيلى وبه ضريح الشيخ عماد الدين ، شارع المدابغ طوله ثمانمائة متر ويبتدئ من شارع بولاق وينتهى إلى شارع الكوبرى وكان به محل المدابغ القديمة.

شارع مصر العتيقة طوله ثلاثة آلاف متر وأربعمائة وأربعون مترا ويبتدئ من شارع بولاق وينتهى إلى مصر العتيقة ويمر تجاه سراى الإسماعيلية وقصر العالى والقصر العينى ، شارع وابور المياه طوله سبعمائة متر وستون مترا ، شارع الترعة الإسماعيلية طوله ألف متر وسبعمائة وأربعون مترا ، شارع جنينة المثلث طوله مائة متر وستون مترا ، شارع دير البنات طوله ثلثمائة متر ، شارع الشريفين طوله مائتا متر.

الميادين المستجدة : ميدان باب الحديد تجاه الكوبرى الموصل للسكة الحديد والقره قول الجديد وعمارة المرحوم راتب باشا ويتوصل إليه من شارع باب الحديد وشارع قلوت بيك وشارع الفجالة ، ميدان الخازندار تجاه لوكاندة أوروبا والبوسطة وبحرى جنينة الأزبكية ، ميدان العتبة الخضراء تجاه سراى العتبة الخضراء ، ميدان التياترو غربى التياترو.

ميدان عابدين تجاه سراى عابدين ، ميدان البدروم بقرب عمارة سوارس وعمارة السيوفى ، ميدان باب اللوق تجاه منزل المرحوم على بيك راغب ومنزل محمد أفندى الناغى ، ميدان الكوبرى تجاه كوبرى قصر النيل وسراى الإسماعيلية ، ميدان الدواوين تجاه سراى المالية والداخلية والحقانية ، ميدان الأزهار تجاه منزل المرحوم محمود باشا الفلكى ومنزل على باشا صادق.

الموسكي

في العصر الأيوبي أنشأ الأمير عز الدين موسك قنطرة على الخليج الكبير جنوبي القصر الفاطمي الغربي وسميت قنطرة الموسكي نسبة له وكذلك الشارع المار بالقنطرة من الناحيتين ، جاء في الخطط المقريزية : قنطرة الموسكي : هذه القنطرة على الخليج الكبير يتوصل إليها من باب الخوخة وباب القنطرة ويمرّ فوقها إلى برّ الخليج الغربيّ ، أنشأها الأمير عز الدين موسك قريب السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب وكان خيّرا يحفظ القرآن الكريم ويواظب على تلاوته ويحب أهل العلم والصلاح ويؤثرهم ومات بدمشق يوم الأربعاء ثامن عشرى شعبان سنة أربع وثمانين وخمسمائة.

جاءت ترجمته في كتاب مجمع الآداب في معجم الألقاب حيث يقول ابن الفوطي : عزّ الدين موسك بن جكّو الأمير الكردي ابن خال صلاح الدين يوسف بن أيوب كان من أمراء الأكراد وأصحاب الأجناد المعدودين في الأجواد من أمراء الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب وولي الولايات الجليلة بمصر وكان فارسا شهما شجاعا ، مدحه السديد علي بن أحمد بن غرام الأسواني بقصيدة منها : عليك بعز الدين فاستذر ظلّه .. ولذ بعزيز الجار رحب الجوانب .. إذا ظمئت سمر الرماح بكفه .. سقاها فروّاها دماء الترائب ، ومدحه النجيب هبة الله بن مقلد قال : كلّ الأنام عبيد .. لموسك نجل جكّو في أبيات ، وكانت وفاته في حدود سنة ثمانين وخمسمائة.

وكان محسنا الى الناس ديّنا صالحا سامعا للحديث ذكره العماد الاصفهاني في الفتح القسي وذكره ابن خلكان في ترجمة ابن الحاجب ، وقال الذهبي في تاريخ الاسلام : توفي بمنزلة العسكر على عكا مرابطا ، وعزّ الدين موسك هو والد داود بن موسك الأمير الكردي المعروف في التاريخ وذكر له علاء الدين علي بن عبد الله الغزولي قصة طريفة مع ركن الدين الوهراني الشاعر ورسالة بغلة الوهراني إليه وهي من طرائف الأدب العربي ، وهو منشئ قنطرة الموسكي بالقاهرة وذكره ابن شاكر الكتبي في ترجمة حفيده سليمان بن داود بن موسك.

وجاء في الخطط التوفيقية : القسم الثانى : شارع الموسكى أوله من آخر شارع السكة الجديدة من عند قنطرة الموسكى بجوار القره قول وآخره شارع العتبة الخضراء ، عرف بذلك نسبة للأمير عز الدين موسك قريب السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب وهو الذى أنشأ القنطرة المعروفة بقنطرة الموسكى.

وبهذا الشارع من جهة اليسار حارتان الأولى حارة الفرنج يسلك منها للدرب الجديد وبها جامع التسترى عرف بالشيخ حسن التسترى المدفون به تلميذ الشيخ يوسف العجمى له مولد كل سنة وليس به آثار تدل على تاريخ إنشائه وله أوقاف ومرتبات بالروزنامجة شعائره مقامة منها ويعرف أيضا بجامع أبى الحسن ، وذكر الشعرانى فى طبقاته أن الشيخ يوسف العجمى هو أول من أحيا طريقة الشيخ الجنيد بمصر بعد اندراسها مات فى يوم الأحد نصف جمادى الأولى سنة سبع وستين وسبعمائة ودفن بزاويته فى القرافة الصغرى وأما الشيخ حسن التسترى فتوفى سنة سبع وتسعين وسبعمائة ودفن فى زاويته هذه ، الثانية حارة حوش الدماهرة يتوصل منها لدرب الزيات.

شارع الدرب الجديد هو بجهة اليسار من شارع الموسكى وطوله مائة متر وعشرة أمتار وبداخله من جهة اليسار درب يعرف بالدرب الجديد يسلك منه إلى حارة الفرنج وبه جامع العجمى عرف بالشيخ محمد العجمى المدفون به يعمل له مولد كل سنة وليس به آثار تدل على تاريخ إنشائه وله أوقاف شعائره مقامة من ريعها بنظر بعض الأهالى ، شارع العلوة أوله من شارع الموسكى وآخره زاوية الشيخ سلامة وطوله مائتا متر وبه من جهة اليمين : شارع الشيخ سلامة ثم عطفة تعرف بعطفة سقساقة غير نافذة وأما جهة اليسار فبها درب الزيات وعطفة الجامع ودرب البشابشة وكلها غير نافذة.

شارع كوم الشيخ سلامة هو بشارع العلوة من جهة اليمين وطوله مائة متر وعشرون مترا وبه أربع عطف ودرب يعرف بدرب الصباغة كلها غير نافذة ، وبه أيضا جامع كوم الشيخ سلامة برأس شارع الموسكى به منبر وخطبة وشعائره مقامة وكان له باب إلى شارع الموسكى يصعد إليه بدرج فسدّ ذلك الباب وبقى له الباب الذى بحارة كوم الشيخ سلامة وله شبابيك على الشارع ويتبعه مكتب.

ويعرف أيضا بجامع الشيخ عبد الغنى باسم خطيبه الشيخ عبد الغنى الملوانى المالكى أحد علماء الأزهر وشيخ سجادة البيومية مات سنة اثنتين وتسعين ومائتين وألف رحمه الله تعالى ، وهناك زاوية تعرف بزاوية الساكت بأعلاها ربع تابع لها وبداخلها ضريح الشيخ محمد الساكت يعمل له مولد كل سنة وشعائرها مقامة من ريع أوقافها بنظر بعض الأهالى. وإلى هنا تم وصف الشارع الطوالى المتقدم ذكره.

الأزبكية

في عام 880 هـ قرر الأمير المملوكي الأتابك سيف الدين أزبك من ططخ الظاهري تعمير منطقة خارج سور القاهرة الفاطمية تعرف وقتها باسم بركة بطن البقرة والتي تغير اسمها منذ ذلك التاريخ وعرفت بالأزبكية نسبة إليه وذلك في عهد السلطان الأشرف قايتباي ، ويقول في ذلك ابن إياس : ولولا الذى صرفه الأمير أزبك على التجاريد وعمارة الأزبكية ما كان ماله ينحصر وكانت تركته تعادل تركة سيلار نائب السلطنة ومن أراد أن يعلم علو همة الأتابكى أزبك فلينظر ما صنعه من عمارة الأزبكية.

يقول المقريزي : البركة المعروفة ببطن البقرة هذه البركة كانت فيما بين أرض الطبالة وأراضي اللوق يصل إليها ماء النيل من الخور فيعبر في خليج الذكر إليها وكانت تجاه قصر اللؤلؤة ودار الذهب في برّ الخليج الغربيّ ، وأوّل ما عرفت من خبر هذه البركة أنها كانت بستانا كبيرا فيما بين المقس وجنان الزهريّ عرف بالبستان المقسيّ نسبة إلى المقس ويشرف على بحر النيل من غربيه وعلى الخليج الكبير من شرقيه فلما كان في أيام الخليفة الظاهر لاعزاز دين الله أبي هاشم عليّ بن الحاكم بأمر الله أمر بعد سنة عشر وأربعمائة بإزالة إنشاب هذا البستان وأن يعمل بركة قدّام المنظرة التي تعرف باللؤلؤة.

فلما كانت الشدّة العظمى في زمن الخليفة المستنصر بالله هجرت البركة وبني في موضعها عدّة أماكن عرفت بحارة اللصوص إذ ذاك فلما كان في أيام الخليفة الآمر بأحكام الله ووزارة الأجل المأمون محمد بن فاتك البطائحيّ أزيلت الأبنية وعمق حفر الأرض وسلط عليها ماء النيل من خليج الذكر فصارت بركة عرفت ببطن البقرة وما برحت إلى ما بعد سنة سبعمائة.

وكان قد تلاشى أمرها منذ كانت الغلوة في زمن الملك العادل كتبغا سنة سبع وتسعين وستمائة فكان من خرج من باب القنطرة يجد عن يمينه أرض الطبالة من جانب الخليج الغربيّ إلى حدّ المقس ويجد بطن البقرة عن يساره من جانب الخليج الغربيّ إلى حدّ المقس وبحر النيل الأعظم يجري في غربيّ بطن البقرة على حافة المقس إلى غربيّ أرض الطبالة ويمرّ من حيث الموضع المعروف اليوم بالجرف إلى غربيّ البعل ويجري إلى منية الشيرج فكان خارج القاهرة أحسن منتزه في مصر من الأمصار.

وموضع بطن البقرة يعرف اليوم بكوم الجاكي المجاور لميدان القمح وما جاور تلك الكيمان والخراب إلى نحو باب اللوق وحدّثني غير واحد ممن لقيت من شيوخ المقس عن مشاهدة آثار هذه البركة وأخبرني عمن شاهد فيها الماء وإلى زمننا هذا موضع من غربيّ الخليج فيما يلي ميدان القمح يعرف ببطن البقرة بقية من تلك البركة يجتمع فيه الناس للنزهة.

وذكر ابن أبى السرور البكرى فى خططه أن هذه البقعة قبل بناء الأمير أزبك بها عمارته كانت ساحة أرض خراب وكيمان فى أرض سباخ وبها أشجار أثل وسنط وكان بها مزار يعرف بسيدى عنتر وآخر يعرف بسيدى وزير ، ثم قال : وفى سنة أربع وعشرين وسبعمائة طم خليج الذكر وخربت مناظر اللوق التى هناك وصارت هذه البقعة خربة مقطع طريق مدة طويلة لا يلتفت إليها ثم إن شخصا من الناس فتح بجمونا من الخليج الناصرى فجرى فيه الماء أيام الزيادة وروى أرضها وزرعت برسيما وشعيرا.

واستمرت على ذلك إلى سنة ثمانين وثمانمائة فى دولة الأشرف قايتباى فحسن بال الأتابكى أزبك أن يعمر هناك مناخا لجماله وكان سكنه قريبا منها ، فلما أن عمر المناخ حلت له العمارة فبنى القاعات الجليلة والدور والمقاعد وغير ذلك ثم إنه أحضر أبقارا ومحاريث وجرف ما احتاج إلى جرفه من الكيمان ومهدها وصارت بركة وبنى حولها رصيفا محيطا بها وتعب فى ذلك تعبا شديدا حتى تم له ما أراد وصرف عليها أموالا عديدة نحو مائتى ألف دينار ، ثم إن الناس شرعوا فى البناء عليها فينبت القصور النفيسة الفاخرة والأماكن الجليلة وتزايدت العمائر بها إلى سنة إحدى وتسعمائة وصارت بلدة بانفرادها.

وأنشأ بها الأتابكى أزبك الجامع الكبير بخطبة ومنارة عظيمة وأتقنه حتى صار فى غاية الحسن والزخرفة ثم أنشأ حول الجامع البناء والربوع والحمامات والقياسر وما يحتاج إليه من الطواحين والأفران وغير ذلك من المنافع ثم سكن أزبك فى تلك القصور إلى أن ما، وقد خرب الآن أغلبها وبه ذكرت الأزبكية ، وكان عند فتح سد البركة يجتمع عنده الأمراء المتقدمون وتأتى إليها الناس للفرجة أفواجا أفواجا وكان لها يوم مشهود وكان فى كل سنة تضرب حول البركة خيام ويقع من القصف والفرجة ما لا مزيد عليه.

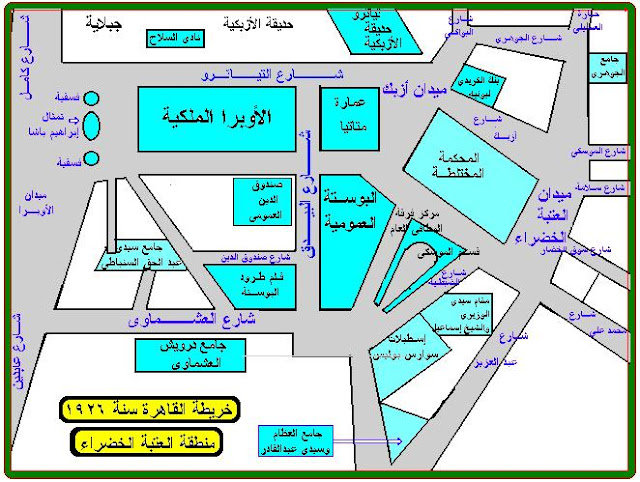

ويعلق على ذلك علي باشا مبارك في الخطط التوفيقية فيقول : ولم تزل على هذه الحال إلى زمن الخديو إسماعيل فجرى تنظيمها على ما هى عليه الآن ، وأخذ من بحريها وقبليها جزءا عمل فى بعضه التياترو والباقى دخل فى الميادين التى عملت هناك وكان تنظيمها مدة نظارتى على ديوان الأشغال مع تنظيم الإسماعيلية.

والمناخ المتقدم ذكره محله الآن اللوكاندة الخديوية وكان إنشاؤها بمعرفة جميعة إنجليزية ثم اشتراها الخديو إسماعيل ثم فى مسألة تسوية الديون أخذها الميرى وباعها لأحد التليانيين المعروف بالخواجة جوزيف اللوكانتجى ، وأما جامع أزبك فقد هدم هو والحارة المجاورة له التى كانت تعرف بحارة الميضة وكذا الحمام وما بجواره من المبانى فى تنظيم شارع محمد على ومحل الجامع الآن قريب من محل التمثال من الجهة الشرقية ومحل الحمام والرباع وغيرها الشوارع والميادين التى تجاه سراى العتبة الخضراء فسبحان من يرث الأرض ومن عليها ولله عاقبة الأمور.

العتبة الخضرا وشارع محمد علي

في عام 1145 هـ بنى الحاج قاسم ابن الخواجا الحاج محمد الدادة الشرايبى مسجدا كبيرا في منطقة الأزبكية وكذلك أنشأ بيتا على الحافة الشرقية لبركة الأزبكية عرف باسم بيت الثلاثة ولية ، ثم تملكه الأمير المملوكي رضوان كتخدا الجلفي وزاد في عمارته حتى صار قصرًا كبيرًا وأسماه العتبة الزرقاء لأن بوابته التي كانت تؤدي لشارع الأزهر كانت زرقاء اللون بالإضافة إلى وجود بلاطات زرقاء فوق عتبته ، ثم اشتراه الوالي عباس باشا الأول وغير اسمه إلى العتبة الخضراء بسبب تشاؤمه من اللون الأزرق.

جاء في الخطط التوفيقية : شارع العتبة الخضراء يبتدئ من آخر شارع الموسكى وينتهى لشارع البكرى وطوله مائتان وأربعون مترا ، وعرف بذلك من أجل سراية العتبة الخضراء التى كانت به وكانت تعرف أيضا ببيت الثلاثة ولية ، وهذه السراية أصلها دار الحاج محمد الداده الشرايبى صاحب جامع الشرايبى الذى بالأزبكية المعروف الآن بجامع البكرى ثم تملكها بعده الأمير رضوان كتخدا الجلفى فجدّدها وبالغ فى زخرفتها وذلك بعد سنة ستين ومائة وألف.

ثم تملكها الأمير محمد بيك أبو الذهب وكان قد تزوّج بمحظية رضوان كتخدا المذكور ثم انتقلت إلى ملك الأمير طاهر باشا الكبير ثم إلى ملك قريبه الأمير طاهر باشا ناظر الجمارك واستمرت بيد ورثته إلى أن اشتراها المرحوم عباس باشا وهدمها ووسعها وبناها بناء محكما لوالدته وبقيت كذلك إلى زمن الخديو إسماعيل ، ثم لما حصل التنظيم بالأزبكية أخذ منها جزء كبير بسبب التنظيم وبقى منها القصر العظيم الذى محله الآن المحكمة المختلطة والقشلاق المقابل له المعد لعساكر البوليس الآن.

ورضوان كتخدا المذكور هو – كما فى الجبرتى – الأمير رضوان كتخدا الجلفى مملوك على كتخدا الجلفى تقلد كتخدائية باب العزب بعد قتل أستاذه بعناية عثمان بيك ذى الفقار ولم يزل يراعى لعثمان بيك حقه وجميله حتى أوقع بينهما إبراهيم كتخدا القازدغلى ثم لما استقرت الأمور له ولقسيمه إبراهيم كتخدا المذكور ترك الرياسة فى الأحكام واعتكف المترجم على لذاته وفسوقه ، وأنشأ عدة قصور وأماكن بالغ فى زخرفتها خصوصا داره التى أنشأها على بركة الأزبكية وأصلها بيت الشرايبى وهى التى على بابها العمودان الملتفان المعروفة عند أولاد البلد بثلاثة ولية وعقد على مجالسها العالية قبابا عجيبة الصنعة منقوشة بالذهب المحلول واللازورد والزجاج الملون ووسع قطعة الخليج بظاهر قنطرة الدكة بحيث جعلها بركة عظيمة وبنى عليها قصرا مطلا عليها وعلى الخليج الناصرى من الجهة الأخرى.

وأنشأ فى صدر البركة مجلسا خارجا بعضه على عدة قناطر لطيفة وبعضه داخل الغيط المعروف بغيط المعدية وبوسطه بحيرة تملأ بالماء من أعلى وينصب منها إلى الحوض من أسفل ويجرى إلى البستان لسقى الأشجار وبنى قصرا آخر بداخل البستان مطلا على الخليج فكان ينتقل فى تلك القصور خصوصا فى أيام النيل ويتجاهر بالمعاصى والراح والوجوه الملاح وتبرج النساء ومخاليع أولاد البلد وخرجوا عن الحد فى تلك الأيام ومنع أصحاب الشرطة من التعرض للناس فى أفاعيلهم ، وهو الذى عمّر باب القلعة الذى بالرميلة المعروف بباب العزب وعمل حوله هاتين البدنتين العظيمتين والزلاقة على هذه الصورة الموجودة الآن وقصده الشعراء ومدحوه بالقصائد والمقامات والتواشيح وأعطاهم الجوائز السنية.

شارع محمد على : ابتداؤه من شارع العتبة الخضراء وانتهاؤه المنشأة الجديدة التى تجاه جامع السلطان حسن وطوله ألفا متر ، وكان بأوله الترب المعروفة بترب الأزبكية وبترب المناصرة وكانت مقبرة كبيرة يدفن فيها من الأخطاط المجاورة لها وغيرها ولم ينقطع الدفن بها إلا فى أواخر زمن العزيز محمد على باشا ، وكانت هذه المقبرة محاطة بالمنازل من جهاتها الأربع فكان فى جهتها الشرقية والقبلية منازل قلعة الكلاب وحارة المناصرة وفى الجهة الغربية والبحرية منازل كوم الشيخ سلامة وشارع البكرى بما فى ذلك جامع أزبك والحمام الذى بجواره.

ثم لما شرعت الحكومة فى فتح شارع محمد على وعمل رسمه جاء مروره من وسطها تقريبا فصدرت الأوامر للمحافظة بمشترى الأملاك الداخلة فى ذلك وهدمت الترب ونقل منها بعض العظام إلى قرافة الإمام الشافعى وغيرها والبعض الآخر عمل له صهريج مخصوص ودفن به وبنى عليه مسجد عرف بمسجد العظام وهو بقرب جامع العشماوى عن يمين المار بالشارع الموصل للعتبة الخضراء وعابدين.

وفى ذاك الوقت كنت ناظرا على ديوان المدارس والأوقاف فطلبت من الخديو إسماعيل أن يحسن بالأرض المتخلفة من هذه المقبرة على المكاتب الأهلية ليستعان بثمنها على بناء المكاتب فى القاهرة وغيرها فصدر أمره بذلك.

وفى سنة ثمان وتسعين ومائتين وألف صار تقسيم الأرض المذكورة وبيع نصفها الكائن عن يسار المار بالشارع إلى العتبة الخضراء فتحصل من ثمنها ستة عشر ألف جنيه مصرية وشرع أربابها فى بنائها فبنيت دكاكين وبيوت يفصلها حارات كبيرة وشوارع صغيرة وأصبحت هذه البقعة من أعمر الأخطاط وأصقعها لقربها من الموسكى والأزبكية بعد أن كانت قفرة موحشة لا يرغبها إنسان.

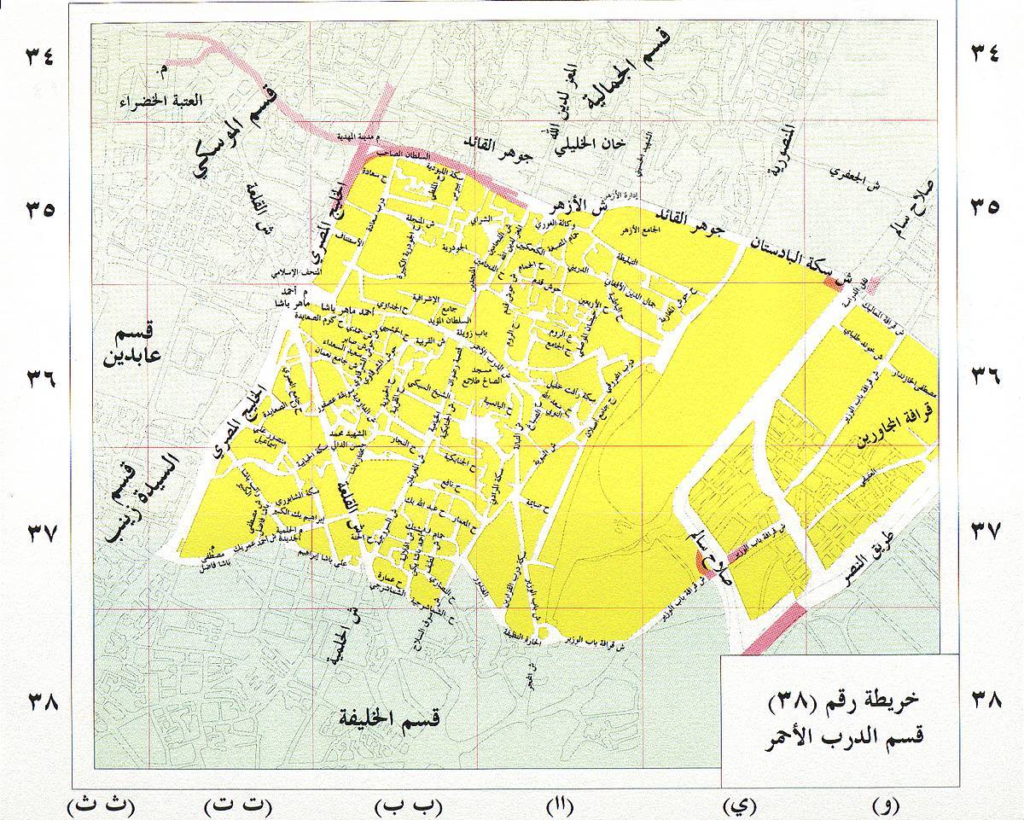

الدرب الأحمر

جاء في الخطط المقريزية : الشارع خارج باب زويلة ، هذا الشارع هو تجاه من خرج من باب زويلة، ويمتدّ فيما بين الطريق السالك ذات اليمين إلى الخليج وبين الطريق المسلوك فيه ذات اليسار إلى قلعة الجبل ، ولم يكن هذا الشارع موجودا على ما هو عليه الآن عند وضع القاهرة وإنما حدث بعد وضعها بعدّة أعوم على غير هذه الهيئة فلما كثرت العمائر خارج باب زويلة بعد سنة سبعمائة من سني الهجرة صار على ما هو عليه الآن.

فأما أوّل أمره فإن الخليفة الحاكم بأمر الله أنشأ الباب الجديد على يسرة الخارج من باب زويلة على شاطىء بركة الفيل وهذا الباب أدركت عقده عند رأس المنجبية بجوار سوق الطيور ، ثم لما اختطت حارة اليانسية وحارة الهلالية صار ساحل بركة الفيل قبالتها واتصلت العمائر من الباب الجديد إلى الفضاء الذي هو الآن خارج المشهد النفيسيّ ، فلما كانت الشدّة العظمى في خلافة المستنصر وخربت القطائع والعسكر صارت مواضعها خرابا إلى خلافة الآمر بأحكام الله فعمر الناس حتى صارت مصر والقاهرة لا يتخللهما خراب.

وبنى الناس في الشارع من الباب الجديد إلى الجبل عرضا حيث قلعة الجبل الآن وبنى حائط يستر خراب القطائع والعسكر فعمر من الباب الجديد طولا إلى باب الصفا بمدينة مصر حتى صار المتعيشون بالقاهرة والمستخدمون يصلون العشاء الآخرة بالقاهرة ويتوجهون إلى سكنهم في مصر ولا يزالون في ضوء وسرج وسوق موقود من الباب الجديد خارج باب زويلة إلى باب الصفا حيث الآن كوم الجارح والمعاش مستمرّ في الليل والنهار.

ووقف القاضي الرئيس المختار العدل زكيّ الدين أبو العباس أحمد بن مرتضى بن سيد الأهل بن يوسف حصة من البستان الكبير المعروف يومئذ بالمخاريق الكبرى الكائن فيما بين القاهرة ومصر بعدوة الخليج على الفربات وشرط أنّ الناظر يشتري في كل فصل من فصول الشتاء من قماش الكتان الخام أو القطن ما يراه ويعمل ذلك جبابا وبغالطيقا محشوّة قطنا وتفرّق على الأيتام الذكور والإناث الفقراء غير البالغين بالشارع الأعظم خارج باب زويلة فيدفع لكل واحد جبة واحدة أو بغلطاقا فإن تعذر ذلك كان على الأيتام المتصفين بالصفات المذكورة بالقاهرة ومصر وقرافتيهما وكان هذا الوقف في سنة ستين وستمائة.

فلما كثرت العمائر خارج باب زويلة في أيام الملك الناصر محمد بن قلاون بعد سنة سبعمائة صار هذا الشارع أوّله تجاه باب زويلة وآخره في الطول الصليبة التي تنتهي إلى جامع ابن طولون وغيره لكنهم لا يريدون بالشارع سوى إلى باب القوس الذي بسوق الطيوريين وهو الباب الجديد وبعد باب القوس سوق الطيوريين ثم سوق جامع قوصون وسوق حوض ابن هنس وسوق ربع طفجي وهذه أسواق بها عدّة حوانيت لكنها لا تنتهي إلى عظم أسواق القاهرة بل تكون أبدا دونها بكثير ، فهذا حال القصبة والشارع خارج باب زويلة وقد بقيت عدّة أسواق في جانبي القصبة ولها أبواب شارعة وفيها أسواق أخر في نواحي القاهرة.

المدرسة المهمندارية : هذه المدرسة خارج باب زويلة فيما بين جامع الصالح وقلعة الجبل يعرف خطها اليوم بخط جامع الماردانيّ خارج الدرب الأحمر وهي تجاه مصلّى الأموات على يمنة من سلك من الدرب الأحمر طالبا جامع الماردانيّ ولها باب آخر في حارة اليانسية بناها الأمير شهاب الدين أحمد بن أقوش العزيزيّ المهمندار ونقيب الجيوش في سنة خمس وعشرين وسبعمائة وجعلها مدرسة وخانقاه وجعل طلبة درسها من الفقهاء الحنفية وبنى إلى جانبها القيسارية والربع الموجودين الآن.

خوخة ايدغمش : هذه الخوخة في حكم أبواب القاهرة يخرج منها إلى ظاهر القاهرة عند غلق الأبواب في الليل وأوقات الفتن إذا غلقت الأبواب فينتهي الخارج منها إلى الدرب الأحمر واليانسية ويسلك من هناك إلى باب زويلة ويصار إليها من داخل القاهرة إما من سوق الرقيق أو من حارة الروم من درب أرقطاي وهذه الخوخة بجوار حمّام أيدغمش وهو ايدغمش الناصري الأمير علاء الدين أصله من مماليك الأمير سيف الدولة بلبان الصالحيّ.

جامع الصالح : هذا الجامع من المواضع التي عمرت في زمن الخلفاء الفاطميين وهو خارج باب زويلة ، قال ابن عبد الظاهر : كان الصالح طلائع بن رزيك لما خيف على مشهد الإمام الحسين رضي الله عنه إذ كان بعسقلان من هجمة الفرنج وعزم على نقله قد بنى هذا الجامع ليدفنه به فلما فرغ منه لم يمكنه الخليفة من ذلك وقال : لا يكون إلّا داخل القصور الزاهرة وبنى المشهد الموجود الآن ودفن به ، وتمّ الجامع المذكور واستمرّ جلوس زين الدين الواعظ به وحضور الصالح إليه.

وبنى في الجامع المذكور صهريجا عظيما، وجعل ساقية على الخليج قريب باب الخرق تملأ الصهريج المذكور أيام النيل وجعل المجاري إليه ، وأقيمت الجمعة فيه في الأيام المعزية في سنة بضع وخمسين وستمائة بحضور رسول بغداد الشيخ نجم الدين عبد الله البادرانيّ وخطب به أصيل الدين أبو بكر الأسعرديّ وهي إلى الآن ، ولما حدثت الزلزلة سنة اثنتين وسبعمائة تهدّم فعمر على يد الأمير سيف الدين بكتمر الجوكندار.

قناطر السباع (حي السيدة زينب)

جاء في الخطط التوفيقية : القسم العاشر شارع السيدة زينب أوله من قنطرة السيدة وآخره بوابة الخلاء بجوار جامع الحبيبى ، وقنطرة السيدة هذه هى التى سماها المقريزى بقناطر السباع حيث قال: هذه القناطر جانبها الذى يلى خط السبع سقايات من جهة الحمراء القصوى وجانبها الآخر من جهة جنان الزهرى ، وأول من أنشأها الملك الظاهر ركن الدين بيبرس البندقدارى ونصب عليها سباعا من الحجارة فإن رنكه كان على شكل سبع فقيل لها قناطر السباع من أجل ذلك وكانت عالية مرتفعة.

فلما أنشأ الملك الناصر محمد بن قلاوون الميدان السلطانى فى موضع بستان الخشاب حيث موردة البلاط وتردد إليه كثيرا صار لا يمر إليه من قلعة الجبل حتى يركب قناطر السباع فتضرر من علوها وقال للأمراء : إن هذه القنطرة حين أركب إلى الميدان وأركب عليها يتألم ظهرى من علوها ، ويقال إنه أشاع هذا والقصد إنما هو كراهته لنظر أثر أحد من الملوك قبله وبغضه أن يذكر لأحد غيره شئ يعرف به وهو كلما يمر بها يرى السباع التى هى رنك الملك الظاهر.

فأحب أن يزيلها لتبقى القنطرة منسوبة إليه ومعروفة به كما كان يفعل دائما فى محو آثار من تقدمه وتخليد ذكره ومعرفة الآثار به ونسبتها له ، فاستدعى الأمير علاء الدين على بن حسن المروانى – والى القاهرة وشادّ الجهات – وأمره بهدم قناطر السباع وعمارتها أوسع مما كانت بعشرة أذرع وأقصر من ارتفاعها الأوّل ، فنزل ابن المروانى وأحضر الصناع ووقف بنفسه حتى انتهت فى جمادى الأولى سنة خمس وثلاثين وسبعمائة فى أحسن قالب على ما هى عليه الآن. (انتهى).

(قلت) : والحمراء القصوى محلها الآن خط السيدة زينب وأما جنان الزهرى فهى الجنان التى كانت أولا فى بر الخليج الغربى ثم عرفت أخيرا بحكر الزهرى ، قال المقريزى: حكر الزهرى يدخل فيه جميع بر ابن التبان وشق الثعبان وبطن البقرة وسويقة القيمرى وسويقة صفية وبركة الشقاف وبركة السباعين وقنطرة الخرق وحدرة المرادنيين وحكر الحلبى وحكر البواشقى وحكر كرجى وما بجانبه إلى قناطر السباع وميدان المهارى إلى الميدان الكبير السلطانى بموردة الجبس وكان هذا قديما يعرف بجنان الزهرى ثم عرف ببستان الزهرى.

والزهرى هو عبد الوهاب بن موسى بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف الزهرى يكنى أبا العباس وأمه أم عثمان بنت عثمان بن العباس بن الوليد بن عبد الملك ابن مروان مدنى قدم مصر وولى الشرط بفسطاط مصر وحدّث يروى عن مالك ابن أنس وسفيان بن عيينة ، وروى عنه من أهل مصر أصبغ بن الفرج وسعيد بن أبى مريم وعثمان بن صالح وسعيد بن عفير وغيرهم توفى بمصر فى رمضان سنة عشرة ومائتين.

ثم قال : وقال القاضى أبو عبد الله محمد بن سلامة بن جعفر القضاعى فى كتاب «معرفة الخطط والآثار» : حبس الزهرى هو الجنان التى عند القنطرة بالحمراء وهى حبس على ولده ، وقال القاضى تاج الدين محمد بن عبد الوهاب بن المتوج : هذا الحبس أكثره الآن أحكار(انتهى) ، (قلت) : فيؤخذ من هذا أن جنان الزهرى كانت موجودة قبل بناء القاهرة بزيادة عن مائة وأربعين سنة حيث إن عبد الوهاب الزهرى توفى بمصر سنة عشرة ومائتين من الهجرة والقاهرة اختطت سنة ثمان وخمسين أو تسع وخمسين وثلثمائة كما فى المقريزى.

وعرف هذا الشارع بشارع السيدة زينب من أجل أن به ضريح سيدة الطاهرات السيدة زينب بنت الإمام على – كرّم الله وجهه – عليه مقصورة من النحاس الأصفر وستر من الحرير المزركش بالمخيش ويعلوه قبة شامخة ، وهذا الضريح داخل الجامع الشهير بالزينبى تجاه قناطر السباع جدده الأمير على باشا الوزير المتولى سنة خمس وخمسين وتسعمائة ثم فى سنة ثلاث وسبعين ومائة وألف جدده ووسعه الأمير عبد الرحمن كتخدا.

وهو عامر إلى الآن وشعائره مقامة إلى الغاية ويعمل به حضرة للسيدة رضي الله عنها كل ليلة أحد ومقرأة كل ليلة أربعاء ومولد كل عام يجتمع فيه من النذور والهدايا شئ كثير جدا وقد صار الآن تجديده وتنظيمه من جهة ديوان الأوقاف ، وبقرب هذا الجامع قرا قول جديد يعرف بقرا قول السيدة مقيم به معاون ثمن درب الجماميز وحكيم الثمن أيضا مع بيت الصحة الطبية وعسكر الطلمبة.