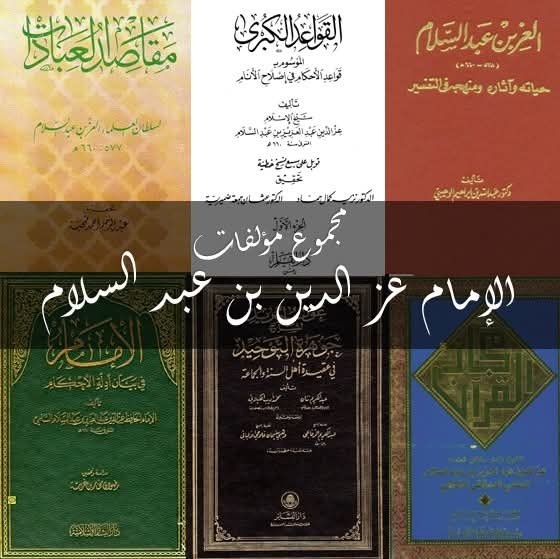

العز بن عبد السلام .. سلطان العلماء

” إذا طَرَقَ العدوُّ بلادَ الإسلام وجب على العالَم قتالُهم .. وجاز لكم أن تأخذوا من الرعية ما تستعينون به على جهادكم بشرط أن لا يبقى في بيت المال شيء من السلاح والسروج الذهبية والفضية والكبابيس المزركشة وأسْقاط السيوف والفضة وغير ذلك وأن تبيعوا مالكم من الحوائص الذهبية والآلات النفيسة ويقتصرَ كلُّ الجند على سلاحه ومركوبه ويتساووا هم والعامة .. وأما أخذ الأموال من العامة مع بقايا في أيدي الجند من الأموال والآلات الفاخرة فلا “.

بهذه العبارة القاطعة حسم الشيخ العز بن عبد السلام الجدل الذي دار في بلاط الملك المظفر قطز والذي قرر وقتها فرض ضرائب على عامة الناس وحدهم دون الأمراء لمواجهة التتار الذين كانوا على أبواب مصر .. وقد قبل السلطان بالفتوى وبدأ بنفسه فباع كل ما يملك وأمر الوزراء والأمراء أن يفعلوا ذلك فانصاع الجميع وامتثلوا لأمره وجُمعت هذه الأموال فضُربت سكاً ونقداً وأنفقت في تجهيز الجيش لمحاربة التتار في معركة عين جالوت ..

ولم تكن هذه أول مرة يصدح فيها هذا العالم الجليل بكلمة الحق ففي الشام واجه الملك الأشرف موسى الذي كان منحازا إلى المتشددين من الحنابلة ثم واجه الصالح إسماعيل الذي تحالف مع الفرنجة حيث أفتى بالخروج عليه فتم اعتقاله وبدأت معه مساومات حيث طلب منه أن يعتذر ويقبل يد الصالح فأجاب في قوة : ” يا مسكين.. ما أرضاه أن يُقبل يدي فضلاً أن أقبّل يده .. يا قوم أنتم في وادٍ وأنا في وادٍ والحمد لله الذي عافاني مما ابتلاكم به ” ..

وفي مصر واجه سطوة المماليك وأصر على إبطال معاملاتهم حتى يقوم الصالح نجم الدين ايوب بعتقهم فاستجاب السلطان للأمر وواجه نائب السلطنة الأمير معين الدين بن شيخ الشيوخ عندما بنى قاعة للهو فوق سطح أحد المساجد .. وكان ينادي على السلطان باسمه مجردا : ” يا أيوب ” رغم أن الملك الصالح هو الذي أخرجه من السجن وولاه القضاء .. ولم يقبل تولي بيبرس السلطنة ويعترف بشرعيته إلا بعد أن أحضر ما يثبت عتقه ..

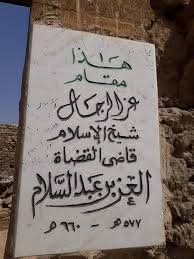

إنه ذلك الرجل المهيب عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن حسن السلمي الدمشقي والذي جمع بين العلم والتصوف فكان شيخ المذهب الشافعي في زمنه وفي نفس الوقت تلميذا لواحد من أهم رجال التصوف وهو السيد أبو الحسن الشاذلي .. وقد شارك بنفسه في معركتي المنصورة وعين جالوت .. واستحق عن جدارة اللقب الذي أطلقه عليه تلميذه قاضي القضاة تقي الدين ابن دقيق العيد والذي اشتهر به وصار علما عليه وهو لقب (سلطان العلماء) ..

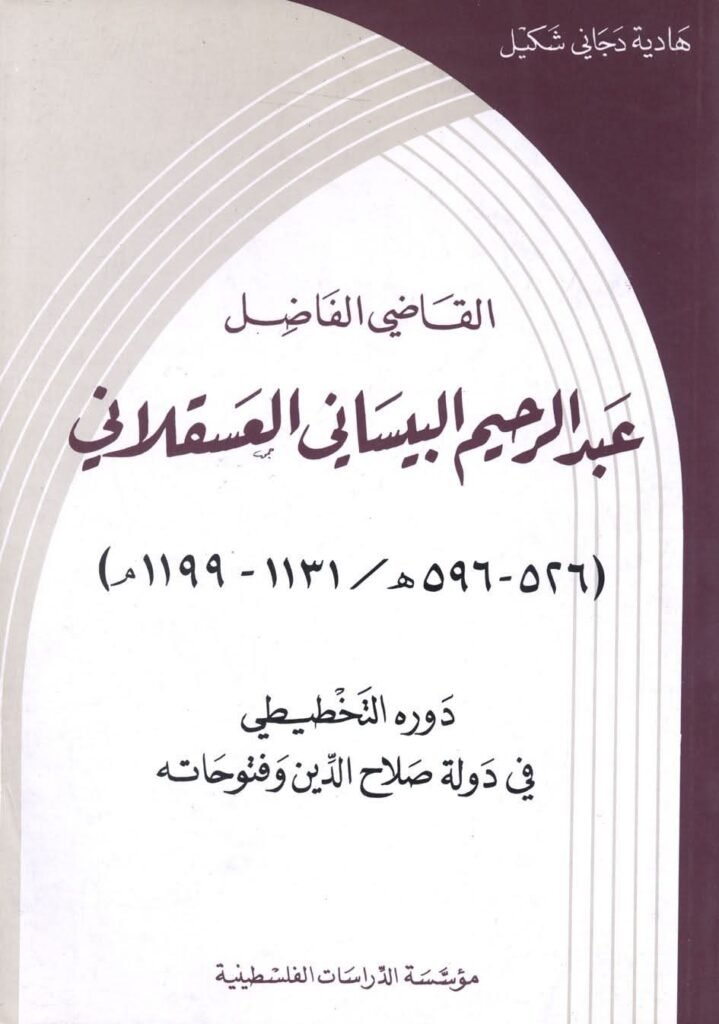

القاضي الفاضل .. الكاتب والوزير

يقول السلطان صلاح الدين الأيوبي للأمراء : ” لا تظنوا أني ملكت البلاد بسيوفكم ولكن بقلم القاضي الفاضل ” .. وهي عبارة تحوي الكثير من التقدير والإعزاز لوزيره الأول وكاتب سره ومدبر دولته ومربي أولاده القاضي أبي علي عبد الرحيم بن علي بن الحسن بن الحسن اللخمي البيساني (نسبة إلى قبيلة لخم العربية ومدينة بيسان الفلسطينية) ، ولد في عسقلان عام 1135 م.(529 هـ) وتوفي بالقاهرة عام 1200 م. (596 هـ).

انتقل إلى الإسكندرية ليعمل كاتبا في دواوين الدولة الفاطمية ثم ترقى للعمل في ديوان الإنشاء في القاهرة ولفت نظر الوزير أسد الدين شيركوه فعينه كاتبا خاصا له ، وبعد وفاته كتب المنشور الخاص بتولي صلاح الدين للوزارة وكانت بداية صداقة طويلة وعلاقة وثيقة بين الرجلين دامت ربع قرن حيث كان القاضي الفاضل هو الرجل الثاني في الدولة وكان له دور كبير في القرارت المصيرية مثل إنهاء حكم الفاطميين وضم الشام إلى مصر.

كان مجلسه حافلا بالعلماء والأدباء حيث أوكل إليه السلطان الإشراف على الوقف الخاص بالإنفاق على المجال العلمي والذي كان يبلغ ثلاثمائة ألف دينار شهريا ، كما كان مسئولا عن دار الحكمة وما تحويه من كتب نفيسة قام بتنظيمها وإعادة نسخها وتوزيعها على العلماء والأدباء ، وهو الذي تولى المراسلات مع الخلافة العباسية وحصل منها على لقب السلطنة وتفويض صلاح الدين في حكم مصر والشام ومناصرته في الجهاد.

من أشهر عباراته الأدبية التي تستخدم على نطاق واسع ما جاء عنه وهو يعتذر إلى العماد الأصفهاني عن كلام استدركه عليه : إنه قد وقع لي شيء وما أدري أوقع لك أم لا ؟ وها أنا أخبرك به ، وذلك إني رأيتُ أنه لا يكتب أحد كتاباً في يومهِ إلا قال في غَدِهِ لوُ ُغَّيرَ هذا لكان أحسن ولو زيد هذا لكان يُستحَسن ولو قُدَّم هذا لكان أفضل ولو تُرِك هذا لكان أجمل وهذا أعظم العبر وهو دليل على استيلاء النقص على جملة البشر.

قال عنه الأصفهاني : ” ربّ القلم والبيان واللّسن واللّسان والقريحة الوقَّادة والبصيرة النَّقادة والبديهة المعُجِزة والبديعة المطرَّزة ” ، وقال عنه الذهبي : ” انتهت إلى القاضي الفاضل براعة الترسل وبلاغة الإنشاء وله في ذلك الفن اليد البيضاء والمعاني المبتكرة والباع الأطول ” ، وقيل عند وفاته : ” في هذه السنة تمت الرزية الكبرى والبلية العظمى وفجيعة أهل الفضل بالدين والدنيا وذلك بانتقال القاضي الفاضل من دار الفناء الى دار البقاء “.

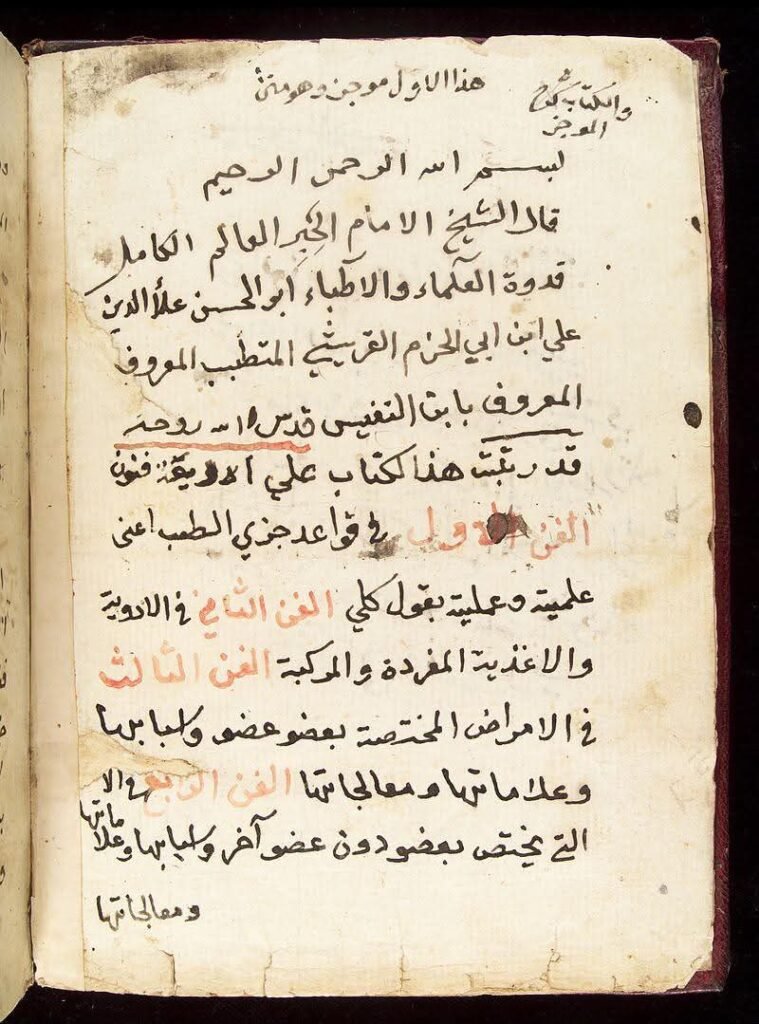

ابن النفيس .. رئيس أطباء مصر

هو أبو الحسن علاء الدين علي بن أبي الحزم الخالدي المخزومي (الخالدي نسبة إلى خالد بن الوليد) ، ولد في دمشق عام 1210 م. وتوفي بالقاهرة عام 1288 م. ، عالم موسوعي له إسهامات في مختلف العلوم كما هي عادة العصور الوسطى مثل الفقه والفلسفة واللغة والأدب والمنطق ، لكن شهرته الأكبر جاءت من تبحره في علوم الطب حيث تلقى تعليمه في البيمارستان النوري في دمشق (وهو المستشفى الذي أسسه نور الدين محمود).

انتقل إلى القاهرة عام 1236 م. وعمل في البيمارستان الناصري (الذي بناه الناصر صلاح الدين) ثم عينه السلطان بيبرس طبيبا خاصا له طوال سبعة عشر عاما ، وعندما تولى المنصور قلاوون قرر تحويل القصر الفاطمي الغربي إلى مستشفى ضخم (البيمارستان المنصوري) بهدف تقديم العلاج المجاني للجميع وتدريس الطب للطلاب وعهد بإدارته إلى ابن النفيس ومنحه كافة الصلاحيات والإمكانات وأعطاه لقب (رئيس الأطباء).

وفي عام 1242 م. نشر ابن النفيس كتابه (شرح تشريح قانون ابن سينا) وتحدث فيه عن الدورة الدموية الصغرى والشريان التاجي وألحق به بحثا بعنوان (شرح الأدوية المركبة) والذي ترجم إلى اللاتينية في مدينة البندقية في القرن السادس عشر ، وفي عام 1244 نشر ثلاثة وأربعين مجلدا من كتابه (الشامل في الصناعة الطبية) وهو أضخم موسوعة طبية كتبها شخص واحد في تاريخ الطب ، وقد قام الدكتور يوسف زيدان بتجميع مخطوطات الكتاب.

ومن مؤلفاته الأخرى كتاب (شرح كتاب الأوبئة لأبوقراط) وكتاب (تفسير العلل وأسباب الأمراض) وكتاب (شرح تشريح جالينوس) ، وقد كان ابن النفيس محبا للعلم فكانت داره بالقاهرة ملتقى للأمراء والوجهاء والأطباء والطلاب ، وقبيل وفاته أوقف داره وكل أمواله وكتبه لصالح المستشفى المنصوري قائلا : ” إن شموع العلم يجب أن تضيء بعد وفاتي ” .

ابن منظور .. مؤلف معجم لسان العرب

هو أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن علي الخزرجي الأنصاري المعروف بلقب ابن منظور ، ولد في طرابلس الغرب عام 1232 م. في أسرة ترجع في نسبها إلى الصحابي الجليل رويفع بن ثابت الأنصاري وتوفي في القاهرة عام 1311 م. ، التحق بالعمل في ديوان الإنشاء بالقاهرة ثم تولى القضاء في طرابلس فترة من الزمن ، تتلمذ على شيوخ عصره وبرع في النحو والصرف وعلوم اللغة والأدب.

اشتهر بتأليف كتاب (لسان العرب) وهو أكبر معجم في اللغة العربية يتكون من عشرين مجلدا ويحوي أكثر من ثمانين ألف مادة لغوية فصار من أهم وأكبر المعاجم واهتم فيه بغريب اللغة والأحاديث والآثار وتفسير القرآن ومسائل النحو والصرف والعروض ، وقد جمعه من كتابات السابقين وأضاف إليه من عنده شروحات مستفيضة ، قال عنه الزركلي : جَمَعَ فِيهِ أمهات كتب اللغة فكاد يغني عنها جميعا.

وقد صدّر ابن منظور معجمه بمقدمة ذكر فيها شرف اللغة العربية وارتباطها بالقرآن الكريم ثم عرّج بعد ذلك على نقد التهذيب والمحكم والصحاح (وهي المعاجم السابقة له) ثم ذكر السبب الدافع إلى تأليف معجمه والذي يتمثل في أنه وجد أن الذين سبقوه إما أحسنوا الجمع وأساؤوا الوضع والترتيب وإما أحسنوا الوضع ولكنهم أساؤوا الجمع ، لكنه التزم قواعد وأصول من سبقه ثم بنى عليها حيث يقول :

” فاستخرت الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي جمع هَذَا الْكتاب الْمُبَارك الَّذِي لَا يُساهَم فِي سَعَة فَضله وَلَا يُشارَك وَلم أخرج فِيهِ عَمَّا فِي هَذِه الْأُصُول ورتبته تَرْتِيب الصحاح فِي الْأَبْوَاب والفصول وقصدت توشيحه بجليل الْأَخْبَار وَجَمِيل الْآثَار مُضَافا إِلَى مَا فِيهِ من آيَات القرآن الكريم وَالْكَلَام على معجزات الذّكر الْحَكِيم ليتحلى بترصيع دررها عِقْدُه وَيكون على مدَار الآيات والأخبار والآثار والأمثال والأشعار حلّه وعَقْدُه “.

ويعد لسان العرب معجمًا موسوعيًّا يتسم بغزارة المادة من الناحية الأدبية أيضا حيث يستشهد فيه مؤلفه بكثير من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة وأبيات الشعر، وقد بلغ الشعر الذي استشهد به ابن منظور قرابة اثنين وثلاثين ألف بيت موزعة بين عصور الرواية الشعرية من جاهلي ومخضرم وإسلامي وأموي وعباسي وذلك إضافة إلى روايته لآلاف من آراء اللغويين والنحويين في المسائل المختلفة.

ابن الفارض الحموي

هو أبو حفص شرف الدين عمر بن علي بن مرشد الحموي أحد أشهر الشعراء المتصوفين وكانت أشعاره متعمقة في العشق الإلهي حتى أنه لقب بلقب سلطان العاشقين ، ترجع أصوله إلى مدينة حماه التي هاجر منها والده علي بن مرشد الحموي إلى مصر في زمن الحروب الصليبية ولقب بلقب الفارض من وظيفته في تنفيذ أحكام القضاء وضبط الفروض (الحقوق والمهور والمواريث) ، ونشأ ابنه في كنفه بمصر ..

ولد بالقاهرة عام 1181 م. وتوفي فيها عام 1234 م. ودفن بجوار جبل المقطم في مسجده المعروف ، ونقل ابن العماد عن المناوي قوله (فكان في أول أمره مستقيم السيرة ذا صيانة وقناعة وورع وعبادة ثم حبب إليه سلوك طريق الصوفية فتزهد وتجرد وصار يأوي إلى المساجد المهجورة والأماكن الخربة وأطراف جبل المقطم كما كان يأوي إلى بعض الأودية ثم يعود إلى والده بين وقت وآخر ثم يرجع إلى خلوته) ..

اشتغل أول الأمر بفقه الشافعية وأخذ الحديث عن ابن عساكر ثم سلك طريق الصوفية ومال إلى الزهد حيث رحل إلى مكة في غير أشهر الحج واعتزل في واد بعيد عنها ، وفي عزلته تلك نظم معظم أشعاره في الحب الإلهي حيث كانت تلك العزلة هي المنبع الذي فاضت منه معظم أشعاره إذ أتاحت له تأمل أحوال نفسه والغوص في الخيال البعيد وأسرار الملكوت وأنتج عددا كبيرا من القصائد من أشهرهم التائية ..

وبعد أن أنهى عزلته عاد إلى مصر بعد خمسة عشر عاماً فأقام بقاعة الخطابة بالجامع الأزهر فقصده الناس بالزيارة ومعهم بعض كبار الدولة مما أجله في أعين العامة والخاصة واشتهرت أشعاره بين المتصوفة وصارت من جملة الذكر عندهم ، يقول ابن حجر : «كان له صورة كبيرة عند الناس» ، وقال عنه جبران (كاهن في هيكل الفكر المطلق .. أمير في دولة الخيال الواسع .. قائد في جيش المتصوفة العظيم) ..

ويقول عنه الدكتور زكي مبارك في كتابه التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق بعد أن وصف شعره البليغ بدقة وتمعن (والحق أن ابن الفارض شخصية فريدة بين شعراء مصر، وقد اشتركت في تكوينه ثلاث بقاع : الشام وفيها أصله والحجاز وإليه حنينه ومصر وفيها مقامه ، فهو شاعر مصر والشام والحجاز وله في هذه الأقطار الثلاثة محبون يرونه مترجمًا لأدق ما يضمرون من نوازع القلب والوجدان) ..

ابن سيد الناس

في قرافة الفسطاط ضريح واحد من أهم أدباء العصور الوسطى وهو أبو الفتح محمد بن محمد بن محمد اليعمري الأشبيلي المعروف بلقب (ابن سيد الناس) نسبة إلى جده سيد الناس بن أبي الوليد بن منذر اليعمري ، غادرت أسرته الأندلس في القرن السابع الهجري بعد سقوط دولة الموحدين ونزحت إلى مصر ، وهو من بيت رياسة بأشبيلية حضر أبوه منها مصطحبا معه أمهات الكتب فنشأ ابنه في بيت علم وشرف ورفعة ..

وكان والده على جانب كبير من العلم الشرعي والأدبي وولي مشيخة الكاملية بعد ابن دقيق العيد كما كان جده يلقب بخطيب تونس وعالم المغرب ، ولد بالقاهرة في عام 1272 م. وتوفي فيها عام 1334 م. ، وقد حرص والده على إلحاقه بمجالس شيوخ عصره منذ الصغر ثم رحل إلى الحجاز والشام والإسكندرية فتلقى عن علمائها ومن أهمهم ابن دقيق العيد وابن قدامة ، واشتهر بكتابة السير والتراجم ومن تلاميذه الذهبي والصفدي ..

من مؤلفاته عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير ونور العيون في تلخيص سيرة الأمين والمأمون والمقامات العلية في كرامات الصحابة الجلية والنفح الشذي في شرح جامع الترمذي ومنح المدح وبشرى اللبيب بذكرى الحبيب وتحصيل الإصابة في تفضيل الصحابة ، قال عنه معاصره الإدفوي (ولم يخلف بعده في القاهرة ومصر من يقوم بفنونه مقامه ولا من يبلغ في ذلك مرامه أعقبه الله السلامة في دار الإقامة) ..

وقال البرزالي (كان أحدَ الأعيان إتقانًا وحِفظًا للحديث وتفهمًا في عِلَله وأسانيده عالمًا بصحيحه وسقيمه مستحضرًا للسيرة له الشعرُ الرائق والنثرُ الفائق وكان مُحِبًا لطلبة الحديث) ، وقَالَ الذهبي (وَلَعَلَّ مشيخته يقاربون الْألف وَنسخ بِخَطِّهِ وانتقى ولازم الشَّهَادَة مُدَّة وَكَانَ طيب الْأَخْلَاق بساما صَاحب دعابة وَلعب صَدُوقًا حجَّة فِيمَا يَنْقُلهُ لَهُ بصر ناقد بالفن وخبرة بِالرِّجَالِ وَمَعْرِفَة الِاخْتِلَاف وَيَد طولى فِي علم اللِّسَان ومحاسنه جمة) ..

وقَالَ عنه ابْن فضل الله (أحد أَعْلَام الْحفاظ وَإِمَّام أهل الحَدِيث الواقفين فِيهِ بعكاظ الْبَحْر المكثار والحبر فِي نقل الْآثَار وَله أدب أسلس قيادا من الْغَمَام بأيدي الرِّيَاح وَأسلم مرَادا من الشَّمْس فِي ضمير الصَّباح) ، وَقَالَ عنه الصَّفَدِي (كَانَ حَافِظًا بارعا متوعلا هضبات الْأَدَب عَارِفًا متفننا بليغا فِي إنشائه ناظما ناثرا مترسلا لم يضم الزَّمَان مثله فِي أحشائه خطه أبهج من حدائق الأزهار وآنق من صفحات الخدود الْمُطَرز وردهَا بآس العذار) ..

ابن حجر العسقلاني

هو الإمام شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن محمود بن أحمد بن أحمد الكناني العسقلاني ثم المصري الشافعي والمعروف بلقب (أمير المؤمنين في الحديث) ، ولد في الفسطاط عام 1371 م. وتوفي بالقاهرة عام 1449 م. ، وترجع أصوله إلى فرع بني حجر من قبيلة كنانة العربية التي سكنت في عسقلان بفلسطين ثم نزحت إلى مصر أثناء الحروب الصليبية ..

رحل في طلب العلم إلى الصعيد والإسكندرية ثم سافر إلى الحجاز واليمن والشام وحلب وتتلمذ على يد كل من سراج الدين البلقيني وابن الملقن وعز الدين ابن جماعة والفيروزآبادي ، ومن تلاميذه زكريا الأنصاري والسخاوي وابن تغري بردي والكمال بن الهمام والبقاعي وغيرهم ، واشتهر بعقد مجالس الإملاء وتولى منصب قاضي قضاة الشافعية ثم إفتاء دار العدل (يعادل مفتي الديار المصرية) ..

تنوعت مؤلفاته في التفسير والحديث والفقه والتاريخ والأحكام القضائية والفتوى ومن أشهرها فتح الباري بشرح صحيح البخاري وتهذيب التهذيب ونخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر وتقريب التهذيب ولسان الميزان والدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة والإصابة في تمييز الصحابة وبلوغ المرام من أدلة الأحكام وإنباء الغمر بأبناء العمر وتخريج أحاديث الكشاف ونزهة النظر بشرح نخبة الفكر ..

وقد تولى الخطابة بالجامع الأزهر وجامع عمرو ودرس في المدرسة الشيخونية والمحمودية والحسنية والبيبرسية والفخرية والصلاحية والمؤيدية ومدرسة جمال الدين الإستادار وكذلك في الجامع الأموي بدمشق ، يصف السخاوي خطبه فيقول (كان لها صدع في القلوب ويزداد وهو على المنبر مِنَ المهابة والنُّور والخَفَرِ ما لا أستطيع وصفه بحيث كنتُ إذا نظرتُ إليه وهو على المنبر يغلبِنُي البكاء) ..

وصفه تلميذه جمال الدين يوسف ابن تغري بردي بقوله : « وكان عفا الله عنه ذا شيبة نيرة ووقار وأبهة ومهابة ، هذا مع ما احتوى عليه من العقل والحكمة والسكون والسياسة والدربة بالأحكام ومداراة الناس ، قل أن يخاطب الشخص بما يكره ، بل كان يحسن لمن يسيء إِلَيْهِ ويتجاوز عمن قدر عليه ، هذا مع كثرة الصوم ولزوم العبادة والبرّ والصدقات ؛ وبالجملة فإنه أحد من أدركنا من الأفراد » ..

ابن لقمان .. كاتب الإنشاء

هو أبو إسحق فخر الدين إبراهيم بن لقمان بن أحمد بن محمد البناني الشيباني (نسبة إلى قبيلة بني شيبان النجدية المعروفة) ، ولد بالعراق عام 1215 م. وتوفي بالقاهرة عام 1293 م. ، وكان والده قاضيا في مدينة داريا من أعمال الشام ثم انتقل إلى مدينة آمد في أعالي الفرات حيث ظهر نبوغه في الأدب والكتابة مما لفت انتباه ناظر آمد فعينه كاتبا عنده مما مكنه من صقل موهبته وزيادة معرفته وخبرته ، وبعد أن أتقن عمله صار يتولى النيابة عن ناظر آمد في كتابة الرسائل والرد عليها.

وكانت رسائله إلى القاهرة عاصمة السلطنة قد لفتت انتباه رئيس ديوان الإنشاء البهاء زهير فاستدعاه للعمل معه وضاعف له أجره وظل يترقى حتى صار نائبا لرئيس الديوان ، ثم انتقل بعدها للعمل في وظيفة القاضي في مدينة المنصورة حيث جاءت شهرته في التاريخ بسبب داره التي كانت موضع سجن لويس التاسع ملك فرنسا بعد هزيمته في معركة فارسكور وأسره حيث قضي فيها بضعة شهور حتى تمت المفاوضات وجلاء الفرنجة عن دمياط وفشل الحملة الصليبية السابعة.

وفي عصر المماليك تولى ابن لقمان منصب رئيس ديوان الإنشاء زمنا طويلا وعاصر أحداثا هامة منها إعادة الخلافة العباسية في القاهرة حيث تولى هو صياغة التقليد (المنشور) الممنوح من الخليفة للسلطان بيبرس وقرأه بنفسه على المنبر ، بعد ذلك تولى ابن لقمان منصب وزارة دمشق ثم ترقى إلى منصب وزارة القاهرة وهو أكبر منصب مدني في الدولة بعد نائب السلطنة حيث قام بالمهمات الموكولة له خير قيام ونال استحسان الحكام والرعية معا بما بذله من جهد وتفان في العمل.

وصفه المؤرخون بأنه كان رئيسا جليلا كثير العدل والإحسان في الرعية محمود السيرة مليح الخط متواضعا وقورا وكان معروفا بين أقرانه بالعلم والفضل حيث عرف بالزهد والورع والاكتفاء براتب الكاتب وهو في الوزارة ، وفي آخر حياته اكتفى بالعمل في كتابة الإنشاء واستمر في ذلك حتى وافته المنية ، وبعد وفاته أقيمت له صلاتان في دمشق والقاهرة وهذا يدل على شهرته ومحبة الناس له لحسن سيرته وعدله بينهم ، ودفن في القرافة عن عمر واحد وثمانين عاما.