السيدة فاطمة الفهرية .. مؤسسة جامعة القرويين

هي السيدة أم البنين فاطمة بنت محمد بن عبد الله الفهري وهي حفيدة القائد عقبة بن نافع ، ولدت في مدينة القيروان بتونس عام 800 م. وتوفيت في مدينة فاس بالمغرب عام 878 م. ، رحلت إلى المغرب مع أبيها وأسرتها لمناصرة دعوة الأدارسة حيث نزلت مع قومها في المنطقة التي عرفت باسم عدوة القيروانيين ثم حرف الاسم مع الوقت للتخفيف وتحول إلى عدوة القرويين.

وكان مولاي إدريس قد قرر إنشاء عاصمة لدولته الناشئة بالقرب من منازل قبيلة أوربه البربرية التي دعمته في دعوته فأنشأ على الضفة الشرقية للنهر عدوة للقبائل العربية التي لحقت به من المشرق ، وبعد سنوات قليلة نشأت على الضفة الغربية عدوة لإيواء الأندلسيين الهاربين من بطش الأمويين وأطلق عليها عدوة الأندلسيين .. ومن العدوتين تكونت مدينة فاس العريقة.

وقد قررت السيدة فاطمة الفهرية أن تنفق من أموالها على بناء جامع كبير وسط عدوة القرويين وكذلك فعلت أختها السيدة مريم فأنفقت أموالها على بناء جامع الأندلسيين في العدوة الأخرى ، لكن الجامع الأول حظي بالشهرة الأكبر حيث تحول إلى أول جامعة بعد سنوات قليلة من بنائه فكانت تدرس فيه العلوم الدينية إلى جانب الرياضيات والفلك والأدب والجغرافيا والفلسفة والطب.

واستغرق بناء الجامعة ثمانية عشر عاما تحت إشراف السيدة فاطمة التي أوقفت عليها كل ميراثها ، ومن أشهر من درسوا فيها ابن خلدون وابن رشد والإدريسي وموسى بن ميمون والبابا سلفستر الثاني ، وهي أول جامعة في العالم تعطي إجازة مكتوبة لممارسة مهنة الطب وذلك في عام 1207 عندما منحت عبد الله بن صالح الكتامي تصريحا بمزاولة المهنة في عهد الموحدين.

وحظيت الجامعة بدعم دولة المرابطين ثم بلغت أوج عظمتها في عهد دولة بني مرين والأشراف السعديين والعلويين ، وتحوي جامعة القرويين على واحدة من أقدم المكتبات في العالم حيث تحوي أكثر من أربعة آلاف مخطوطة وبفضلها تحولت مدينة فاس إلى مصدر إشعاع للعلوم والثقافة في العصور الوسطى وقال عنها المؤرخون : ” اجتمع فيها علم القيروان وعلم قرطبة “.

شخصيات عربية

15 / المنصور بن أبي عامر الحاجب

آثاره تنبيك عن أخباره حتى كأنك بالعيان تراه

تالله لا يأتي الزمان بمثله أبدا ولا يحمي الثغور سواه

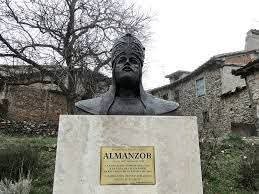

هذه الأبيات منقوشة على قبر المنصور بن أبي عامر في مدينة سالم الأسبانية في المنطقة المعروفة باسم كالتنزور وهو تحريف للاسم القديم قلعة النسور حيث توفي وهو راجع في الطريق من آخر حملاته العسكرية ودفن هناك .. وفي مطلع الألفية تم نصب تمثال كبير له في مسقط رأسه في الجزيرة الخضراء بجنوب أسبانيا احتفالا بمرور ألف عام على وفاته بوصفه من أعظم حكام الأندلس ..

وهو محمد بن أبي حفص عبد الله بن محمد بن أبي عامر المعافري حيث يرجع نسبه إلى قبيلة معافر اليمنية وهي فرع من قبيلة حمير التي انتسب لها ملوك اليمن القدماء .. وقد انتقلت فروع القبيلة إلى مصر حيث كانت تشكل ربع جيش عمرو بن العاص ومن ثم خططت منازلها في الفسطاط بزعامة حويل بن ناشرة المعافري وهو أحد الأربعة الذين كلفوا بتنظيم القبائل في العاصمة الجديدة ..

ثم انتقلت فروع من القبيلة إلى عدوة المغرب وكانت في طليعة من عبروا إلى الأندلس واستقروا في الجزيرة الخضراء .. وقد بدأ حياته بطلب العلم في جامع قرطبة ثم عمل بالتجارة ثم كاتبا للشكاوي أمام قصر الخليفة الحكم المستنصر ثم التحق بعدها موظفا في القصر وتدرج في المناصب حتى صار مشرفا على شئون ولي العهد الأمير هشام ثم صاحب الشرطة ورئيس دار السكة وقاضي أشبيلية ..

وبعد وفاة الحكم وتنصيب هشام المؤيد مكانه تولى ابن أبي عامر منصب الحاجب ثم حجر على الخليفة الطفل ووالدته الأميرة صبح البشكنسية وذلك بعد سلسلة من المؤامرات والصراعات الداخلية التي أطاح فيها بكل خصومه ومنافسيه واحدا تلو الآخر مع استمالة العامة والحكم بالعدل في الرعية والخروج للجهاد في أكثر من خمسين معركة انتصر فيها جميعا فاستحق لقب المنصور ..

وإلى جانب مهارته السياسية والعسكرية كان شاعرا وأديبا وفقيها كما قاد أكبر حركة عمران في الأندلس وطلب ملوك أوروبا وده بسبب ما حققه من رواج اقتصادي كبير .. وبعد وفاته بفترة استولى ألفونسو القشتالي على مدينة سالم ونصب عرشه فوق قبر المنصور فقال له مرافقوه في استنكار : ” لو تنفس صاحب هذا القبر لأهلكنا جميعا .. إن فعلتك تزيده شرفا وهنيئا له النوم تحت عرش الملوك ” ..

ولادة وابن زيدون

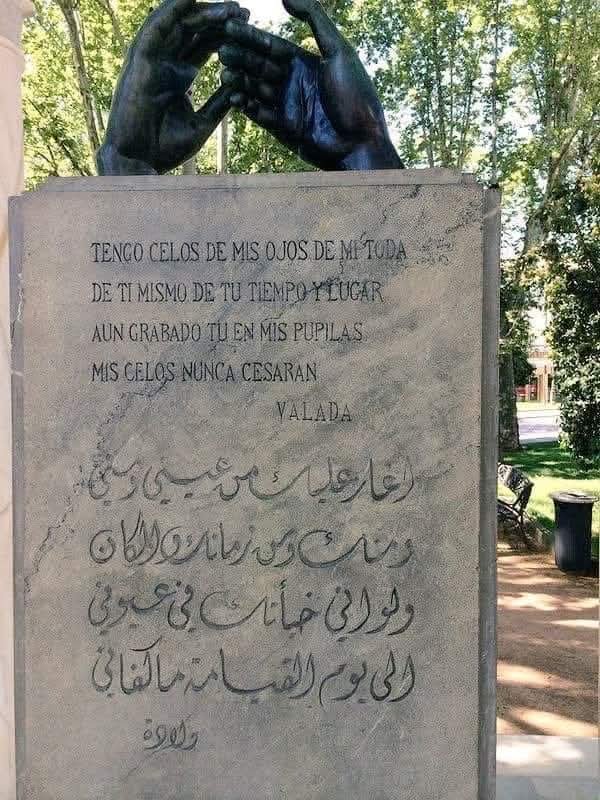

أغار عليك من عيني ومني .. ومنك ومن زمانك والمكان

ولو أني خبأتك في عيوني .. إلى يوم القيامة ما كفاني

هذه الأبيات الشعرية منقوشة باللغتين العربية والأسبانية على نصب تذكاري أقامته الحكومة الأسبانية في مدينة قرطبة عام 1971 م. احتفالا بمرور تسعة قرون على وفاة الوزير العاشق أبو الوليد أحمد بن عبد الله بن زيدون المخزومي القرشي القرطبي وذلك تقديرا لشعره وإحياءا لذكرى حبه للأميرة الأموية ولادة بنت الخليفة المستكفي (آخر خلفاء الأندلس) .. ويقال إن هذه الأبيات قد كتبت بوصية منها على شاهد قبره لتخلد ذكرها إلى جواره ..

وقد تولى ابن زيدون الوزارة في قرطبة في عهد أبي الحزم بن جهور في فترة دقيقة من تاريخ البلاد وذلك بعد أن قتل الخليفة وانفرط عقد الأندلس وانقسمت بين ملوك الطوائف .. وأثناء قيامه بمهام السفارة بين الحكام غضب عليه ابن جهور واتهمه بالميل لمنافسيه فسجنه لكنه استطاع الفرار إلى أشبيلية وتولى الوزارة زمنا طويلا للمعتضد بن عباد وابنه المعتمد حيث ساهمت جهوده في إعادة توحيد الإمارات الجنوبية بما في ذلك العاصمة قرطبة ..

أما شهرته في التاريخ فقد جاءت بسبب عشقه للأميرة ولادة والتي كانت درة عصرها في الشعر والأدب وكان قصرها في قرطبة منتدى أدبيا ومقصدا للشعراء والأدباء .. وقد خلدت هذه القصة الإنسانية من خلال عدد من القصائد الشعرية التي كتبها كل من ولادة وابن زيدون تحمل فيها ما جاشت به النفس من مشاعر الغرام التي لا تخلو من معاني الهجر واللوم والغيرة وذلك في أسلوب أدبي شديد البلاغة عميق المعاني يحمل في طياته الكثير من العواطف والشجن ..

وقد حالت الظروف بينهما حيث افترقا بعد اللقاء وتباعدا بعد القرب .. وعندما مرت السنوات وعاد ابن زيدون إلى قرطبة طمح في لقاء حبيبته لكنها احتجبت عنه بعد أن تقدم بها العمر وظهرت عليها آثار السنين حتى لا تتغير صورتها في عين حبيبها وتظل في مخيلته تلك الصورة الساحرة عن الأميرة الجميلة .. وقد عبر ابن زيدون عن مشاعره تلك في قصيدته التي يقول فيها :

يا من غدوت به في الناس مشتهرا قلبي عليك يقاسي الهم والفكرا

إن غبت عني لم ألق إنسانا يؤنسني وإن حضرت فكل الناس قد حضرا

أبو القاسم الزهراوي .. كبير الأطباء ورئيس الجراحين

(البوقاسيس) هو اللقب الذي أطلقه الأوروبيون في كتاباتهم وترجماتهم على الزهراوي كبير الأطباء في العصور الوسطى وهو تحريف اشتق من كنيته (أبو القاسم) ، وهو خلف بن عباس الأنصاري الزهراوي (نسبة إلى قبيلة الخزرج الأنصارية ومدينة الزهراء التي ولد فيها وهي الضاحية الملكية التي بناها عبد الرحمن الناصر الأموي في قرطبة) ، ولد عام 936 م. (325 هـ) وتوفي عام 1013 م. (403 هـ).

وكانت كتب الزهراوي هي المرجع الأساسي للطب طيلة ستة قرون (من القرن العاشر وحتى السادس عشر) وكانت حلقة هامة بين طب الإغريق وعصر النهضة لأنه كان متفرغا للطب وعلومه على عكس الشائع آنذاك من اشتغال العلماء بمجالات متعددة فدرس في مستشفى قرطبة وتدرج في المناصب حتى صار الطبيب الخاص للخليفة الحكم المستنصر والذي أولى رعاية كبيرة للأطباء والعلماء في عصره.

وقد استحق الزهراوي أن يطلق عليه (أبو الجراحة) لأنه صاحب الفضل في إجراء الكثير من العمليات مثل شق الحنجرة وتركيب القسطرة وخياطة الجروح الداخلية وتفتيت حصوات المثانة واستعمال أمعاء الحيوان في الخياطة واستخدام الكي لوقف النزيف وربط الأوعية الدموية وإزالة الدم من تجويف الصدر كما وصف الحمل خارج الرحم ومرض الهيموفيليا وصنع قوالب خاصة للأقراص الدوائية.

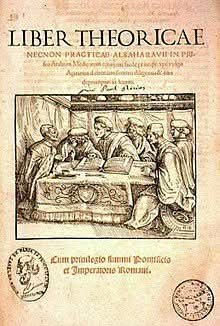

وقد تفوق الزهراوي على أطباء المشرق مثل الرازي وابن سينا وأطباء أوروبا آنذاك في مجال صناعة الأدوات الجراحية حيث كانوا في خوف وإحجام عنها ويفضلون العلاج بالعقاقير ، وقد شرح تلك الأدوات بالرسومات في كتابه الموسوعي (التصريف لمن عجز عن التأليف) المكون من ثلاثين مجلدا والذي صدر في عام 1000 م. وترجمه الإيطالي جيراردو الكريموني إلى اللاتينية في القرن الثاني عشر.

قال عنه ابن حزم : ” ولئن قلنا إنه لم يؤلف في الطب أجمع منه ولا أحسن للقول والعمل في الطبائع لنصدقن ” ، وقال عنه دونالد كامبل مؤرخ الطب : ” ألغت طرق الزهراوي طرق جالينوس وحافظت على مركز متميز في اوروبا لخمسمائة عام كما ساعد على رفع مكانة الجراحة في أوروبا المسيحية ” ، وقد كرمته الحكومة الأسبانية وأطلقت اسمه على أحد الشوارع في مدينة قرطبة بالقرب من المسجد العتيق.

الصورة : غلاف الترجمة اللاتينية لموسوعة الزهراوي الطبية

ابن طفيل .. الطبيب والفيلسوف

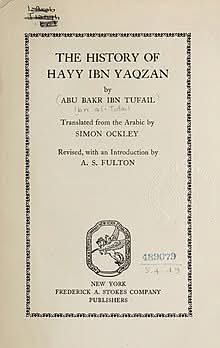

من أشهر القصص الفلسفية في العصور الوسطى قصة حي بن يقظان وهي رواية خيالية عن طفل ولد في جزيرة معزولة غير آهلة بالسكان وعاش وسط الحيوانات واستطاع بالملاحظة والتأمل اكتشاف الغرائز الإنسانية وحقائق الطبيعة ، وعندما ينتقل إلى جزيرة أخرى عامرة بالسكان يصطدم بالحياة وتفكير الناس المادي البعيد عن الفلسفة العقلية والروحانية الصوفية فيعود للعزلة مرة أخرى.

وهي من أهم القصص المؤثرة في الأدب العربي والفلسفة الأوروبية حيث كانت الأكثر مبيعا في أوروبا الغربية خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر وترجمت إلى أكثر من لغة ، ومؤلفها هو الفيلسوف والطبيب الأندلسي أبو بكر محمد بن عبد الملك بن محمد بن محمد بن طفيل القيسي القرطبي (نسبة للعرب القيسية) ، ولد في غرناطة عام 1110 م. وتوفي في مراكش عام 1185 م.

تتلمذ على يد فيلسوف الأندلس الكبير ابن باجة ثم كان أستاذا ومكتشفا للفيلسوف ابن رشد ، تعلم الطب في غرناطة ثم عمل في وظيفة كاتب في ديوان حاكم غرناطة ثم ترقى في الوظائف حتى صار وزيرا في دولة الموحدين عند الأمير سعيد بن عبد المؤمن حاكم طنجة ثم عمل وزيرا وطبيبا خاصا للخليفة أبي يعقوب يوسف وتمتع عنده بمكانة عالية وله مؤلفات معروفة في الطب والفلك.

وفي كتابه (أسرار الحكمة المشرقية) أو قصة حي بن يقظان حاول ابن طفيل بطريق التأمل أن يحل معضلة كبرى شغلت حكماء وقته وهي علاقة النفس البشرية بالعقل الأول فإنه لم يقنع برأي الغزالي الذي اكتفى في الاتصال بالتصوف إنما اتبع رأي ابن باجه وأظهر نمو الفكر الإنساني في شخص إنسان منقطع بعيد عن مشاغل الحياة سليم من آثارها وأدرانها وقد نما عقله في الانفراد المطلق بذاته.

ومن خلال التعليق على القصة يتناول ابن طفيل بالنقد والتحليل آراء فلاسفة اليونان والمشرق السابقين له وهم أرسطو والفارابي وابن سينا والغزالي ثم يشرح فلسفة ابن باجة ويخلص منها إلى فلسفته التي تقوم على المزج بين الوحي والعقل وهو الأمر الذي مهد الطريق من بعده لتلميذه ابن رشد فوضع رسالته المعروفة في هذا الأمر بعنوان (فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال).

الشريف الإدريسي .. رائد علم الجغرافيا

رائد علم الجغرافيا وواحد من راسمي الخرائط الملاحية .. أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الله الإدريسي الهاشمي القرشي .. ينتهي نسبه إلى بني حمود حكام غرناطة بالأندلس وجده الأعلى مولاي إدريس مؤسس دولة الأدارسة بالمغرب ولذا يطلق عليه لقب (الشريف) لانتسابه إلى آل البيت ، ولد في مدينة سبتة عام 1100 م. (493 هـ) وتوفي في صقلية عام 1166 م. (559 هـ).

درس العلم في قرطبة خاصة الرياضيات ثم رحل إلى بقاع كثيرة منها مصر والحجاز والأناضول والقسطنطينية وإنجلترا وفرنسا ، ثم دعاه ملك النورمان في صقلية وجنوب إيطاليا روجر الثاني للذهاب إلى عاصمته باليرمو ليستعين به في رسم خريطة مجسمة للكرة الأرضية حيث كان مولعا بعلم الجغرافيا والخرائط فاستقر الإدريسي عنده وحظي برعايته ودعمه في كل مشروعاته.

أتم الإدريسي هذا العمل الفريد من نوعه آنذاك حيث صور خريطة العالم على لوح ترسيم فوق دائرة كبيرة واضعا عليها خطوط الطول والعرض ورسم فيها بدقة سواحل البحار ومصبات الأنهار وخط الاستواء ومنابع النيل وبحر الشمال ، ثم قام النحاتون بنقل ذلك على كرة كبيرة تزن أربعمائة رطل من الفضة ونقشوا عليها التضاريس الجغرافية لتصير أكبر خريطة مجسمة لكوكب الأرض.

وطلب منه روجر أن يؤلف كتابا يضع فيه خلاصة أبحاثه في الجغرافيا فقضى الإدريسي في الجزيرة خمسة عشر عاما متفرغا للعلم والكتابة حتى أتم موسوعته الجغرافية الكبرى (نزهة المشتاق في اختراق الآفاق) جمع فيها روايات البحارة والتجار والرحالة والحجاج بالإضافة إلى ما شاهده بنفسه في رحلاته الطويلة وما كتبه علماء الجغرافيا السابقون في وصف تضاريس البلاد.

ويعد الكتاب أول مرجع في العصور الوسطى يتجاوز الأساطير القديمة التي كانت موجودة عند الشرق والغرب في تصوراتهم عن شكل العالم وتوزيع القارات حيث اعتمد طريقة وصفية علمية في ترسيم الخرائط السبعة الكبرى التي اعتمد عليها في تقسيم العالم إلى أقاليم جغرافية ومناخية كبرى وهو التقسيم الذي ظل يدور في فلكه الجغرافيون والبحارة حتى بدء حركة الكشوف الجغرافية.

قاضي قضاة مصر .. ابن خلدون

من اشهر فلاسفة العصور الوسطى رائد علم الاجتماع ولي الدين ابو زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي الاشبيلي والذي عاش في القرن الرابع عشر الميلادي .. وقد ولد في تونس حيث ينتمي إلى عرب اليمن الأندلسيين الذين هاجروا اليها بعد سقوط قرطبة (جده الأعلى وائل بن حجر) .. ويظن الكثيرون أنه واحد من فقهاء ذلك الزمن الذين قضوا حياتهم في قراءة الحواشي وشرح المتون ثم ألف كتابا اشتهر به وهو الأمر المخالف للحقيقة لان كتابات الرجل لم تكن نابعة من غزارة علمه وسعة إطلاعه فقط وانما شملت نتاج تجربة حياتية ثرية في عالم السياسة قلما تتاح لأحد ..

في بداية حياته تتلمذ على يد والده ثم بعد تخرجه من جامعة الزيتونة تولى اعمال الكتابة لملوك الدولة الحفصية في تونس ثم رحل إلى المغرب الاقصى حيث ضمه حاكم فاس ابو عنان المريني الى مجلس حكمه ثم تولى بعد ذلك الوزارة لدى حاكم بجاية ابي عبد الله الحفصي ثم استعان به حاكم تلمسان ابو حمود الزياني في تدبير أموره .. وبعدها رحل إلى غرناطة (اخر إمارة عربية متبقية في الأندلس) فلقي حفاوة بالغة عند الوزير الاديب لسان الدين بن الخطيب وعينه الغالب بالله محمد بن الأحمر حاكم غرناطة سفيرا خاصا له لدى حاكم قشتالة الاسباني لعقد صلح بين الدولتين ..

بعد كل هذه المناصب قرر اعتزال العمل السياسي وتفرغ للكتابة اربع سنوات في قلعة ابن سلامة (في الجزائر حاليا) حيث وضع كتابه الأشهر كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر وأهداه إلى حاكم تونس ابي العباس الحفصي ثم قرر الرحيل للحج فلما وصل إلى مصر احتفى به السلطان برقوق واحسن استقباله واكرم وفادته وولاه قضاء المالكية في سلطنة مصر والشام الى جانب التدريس في الجامع الأزهر .. ثم استعان به أهالي دمشق ليكون وسيطا بينهم وبين سلطان المغول تيمورلنك الذي كان يحاصر المدينة فانزلوه بالحبال من فوق السور وتمت المقابلة بينه وبين الرجل الذي اعجب به وطلب منه أن يعمل مستشارا عنده ..

وقد سجل ابن خلدون تجربته في رفقة ذلك الطاغية الجبار في رسالة بليغة ارسلها الى ملوك المغرب احتوت على الكثير من العبر والفوائد .. بعد ذلك عاد ابن خلدون الى القاهرة حيث استقر به المقام وشرع في وضع مقدمة لكتابه (والتي جاءت كتابا متكاملا في حد ذاته لأنها حوت فلسفته في العمران وخلاصة تجربته العلمية والعملية) وقد أهداها إلى طلبة العلم بجامع القرويين في فاس .. وكانت عبقرية المقدمة بسبب فهمه لعالم السياسية ورؤيته لعوامل قيام وانهيار الدول .. وبعد حياة حافلة بالعطاء وافته المنية عن عمر السادسة والسبعين ودفن عند باب النصر خارج سور القاهرة الشمالي في تربة الصوفية ..