شيء ما غامض في تاريخ مصر

لا توجد إجابة واضحة على هذا السؤال .. كيف تعربت مصر ، ذلك أن مناطق كثيرة من العالم خضعت للدولة العربية الإسلامية في القرن السابع الميلادي لكن مصائرها تفاوتت .. في أسيا الإسلامية دخل الإسلام إلى بلاد الفرس قبل دخوله إلى مصر ثم دخلت الجيوش العربية إلى شرق الاناضول وكردستان وأذربيجان وأفغانستان وآسيا الوسطى والسند (باكستان الحالية) وأسفرت الأحداث عن انتشار الدين الإسلامي بنسبة تقارب مائة بالمائة من السكان لكن دون تعريب ..

وهكذا وجدنا مسلمين ناطقين بالفارسية والتركية والكردية والهندية حيث تغير دينهم (طوعا أو كرها) لكن لم تتغير لغاتهم وهو أيضا ما حدث في إندونيسيا والبنغال وأفريقيا المدارية والبلقان بعد ذلك ، وإذا مددنا الخط على استقامته ونقارن ذلك بما حدث في مصر فقد كان يجب من الناحية المنطقية أن يتكرر نفس الأمر فيحدث التحول للإسلام بنسبة مائة بالمائة مع بقاء اللغة القبطية ، يعني أن نجد كل المصريين مسلمين ناطقين باللغة القبطية أو أي لغة أخرى قديمة مثلما حدث في كل البلاد الأخرى ..

لكن الذي حدث في مصر هو احتفاظ قطاع من السكان بالمسيحية وعدم تغيير دينهم مع تحولهم الكامل للتحدث باللغة العربية وبلهجاتها المتنوعة ، يفسر البعض ذلك بأن الأمويين قاموا بتعريب الدواوين لكن هذا لم يكن قاصرا على مصر وحدها وإنما تم في عموم أقاليم الإمبراطورية ويفسر آخرون ذلك بوجود تقارب بين اللغة العربية والقبطية حيث إنهما من عائلة لغوية واحدة لكن هناك أيضا فوارق واضحة احتاجت لوجود مترجمين مثلما حدث في زيارة المأمون ..

ويرى البعض أن تفسير ذلك هو هجرة القبائل العربية لكن عددها كان قليلا ولا يمكن أن يكون وحده السبب في ذلك فضلا عن أن الهجرات الأكبر كانت من القبائل البربرية القادمة من المغرب ، ويرى البعض أن التعريب تم بأوامر عليا من الحكام لكن في ذلك الزمن كان الدين أهم بكثير من اللغة خاصة وأن غالبية الحكام وقتها من غير العرب (الطولونيين والإخشيديين والأيوبيين والمماليك والعثمانيين) وكان بعضهم لا ينطق كلمة واحدة بالعربية .. شيء ما غامض في تاريخ مصر ..

وهذا الغموض سوف يظل مسيطرا طالما ظلت قراءة التاريخ تعتمد على السرد بالطريقة المدرسية حيث الأكليشيهات المحفوظة والتي تروج أن دخول العرب مصر كان حدثا عابرا مثل الغزو الفارسي والآشوري والهكسوسي والكوشي واليوناني والروماني والعثماني وربما يضيفون له الحملة الفرنسية والاحتلال البريطاني وبعدها يتم التأكيد على أن مصر تجاوزت كل هذا وبقيت كما كانت منذ فجر التاريخ.

والحقيقة أن دخول العرب مصر قد غير وجه الحياة فيها تماما سكانيا وثقافيا ولم يعد التاريخ بعده كما كان قبله إطلاقا لأن ذلك الحدث لم يكن غزوا طارئا أو احتلالا مؤقتا لكنه كان مصحوبا بهجرة من الهجرات الكبرى في تاريخ البشرية حيث استوطنت القبائل العربية وادي النيل مثل بقية البلاد العربية وأسست فيها الأمصار وغيرت دينها ولغتها وأحضرت معها آدابها وفنونها وتراثها الشعبي ولم تخرج من مصر بعد ذلك حتى يومنا هذا.

وليس التشابه بين العربية والقبطية هو السبب الوحيد لسيادة الأولى واندثار الثانية بل السبب الأهم هو أن القبطية كانت في مرحلة غروب بسبب تأثرها الشديد باليونانية خلال ألف عام سبقت دخول العرب وتحولت إلى لهجات متباينة ولم تعد هناك لغة قياسية قائمة وإلا كانت عاشت مثل الفارسية والتركية التي حافظت على نفسها رغم الدخول في الإسلام كما أنها لم تكن اللغة الوحيدة التي وجدها العرب عند دخولهم.

ولا يمكن أن تفرض اللغة بالقوة وإلا كيف نفسر انتشار اللغة العربية في السودان وفي الصحراء الليبية وهي بعيدة عن أي سلطة حكومية لكن الفرض لا يتم بقرار سياسي وإنما هو ناشىء من الوجدان الجمعي لعموم الأفراد حيث تضطر فئة من السكان للتحدث بلغة الوافدين الجدد الذين صار بيدهم مقاليد التوجيه الثقافي والسياسي وإدارة شئون التجارة والاقتصاد وشواغل الحياة اليومية.

ولذلك فإن الأقباط في أسيوط يتكلمون بلهجة تختلف عن الأقباط في المنيا لأن كل منطقة تعلمت لهجة القبائل التي نزلت في حيزهم الجغرافي ، وبالطبع هم لا يتكلمون اللهجة العامية القاهرية التي يعتبرها البعض لغة المصريين اليوم وإنما يتكلمون بلهجة أقرب إلى لهجات البادية العربية والمغاربية وهو أمر طبيعي حتى تسير بهم الحياة وليس بسبب تعريب الدواوين وإلا اكتفى الموظفون بتعلم العربية وظلت الأرياف على حالها القديم.

وليست العبرة بكثرة عدد العرب أو قلتهم بل بالتأثير الاجتماعي والثقافي ، ورغم ذلك فلم يكن العرب في مصر قلة وإنما قاربوا ثلث السكان منذ زمن مبكر ، ويظن البعض أن العرب الذين دخلوا مصر هم بضعة آلاف في جيش الفتح وأنهم لا يمكن أن يغيروا التركيبة السكانية في البلاد وأن سكان الجزيرة العربية في نجد والحجاز كانوا قلة ولا يمكن أن يتكاثروا بهذه السرعة ، لكن من قال أن العرب في مصر قدموا من مكان واحد وفي زمان واحد ؟ ، الحقيقة أن الهجرات الكبرى كانت من اليمن وبادية الشام والمغرب العربي وذلك طوال ألف عام متواصلة.

واليمن معروف بكثافته السكانية وهو مصدر لهجرات القبائل العربية من قبل الإسلام ، وطبقا لما ذكره البيزنطيون عن عرب الشام الذي حاربوا معهم ضد الفرس فقد كانت أعداهم تقدر بمئات الآلاف واستوطنوا منطقة خاصة بهم عرفت باسم المقاطعة العربية من جنوب دمشق وحتى خليج العقبة ، وأما المغرب العربي فقد جاءت منه جحافل عربية وبربرية متعربة مع قيام الدولة الفاطمية وآثارها باقية إلى اليوم.

ولم يكن ذلك بعيدا عن مسار التاريخ التقليدي وليست أول مرة يحوي فيها وادي النيل على تكوينات سكانية مختلفة لكن ذلك يحتاج منا إلى الإبحار قليلا في الماضي البعيد ..

هل لا زال هناك غموض في تاريخ مصر أم أنه واضح وضوح الشمس لكننا لا نريد معرفة الحقيقة !!

حدث في الماضي البعيد

منذ ثلاثة آلاف عام وفي القرن العاشر قبل الميلاد بدأ حكم الليبيين للدلتا ومصر الوسطى بشكل سلمي ممثلا في الأسرة 22 وتعددت الآراء حول موطنهم الأصلي وما إذا كان واحات الصحراء الغربية أو الساحل الشمالي أو ليبيا والمغرب أو احتمال أن يكونوا هم (الليبو وشعوب البحر) الذين قاومهم مرنبتاح ورمسيس الثالث وذلك بعد هزيمتهم واستيعابهم في مستوطنات خاصة مثلما حدث للغزاة الجرمان عندما دخلوا في خدمة الإمبراطورية الرومانية على هيئة مرتزقة ثم أزاحوها وتولوا الحكم بعد ذلك ..

ويرصد التاريخ صراعا دمويا بين الأمراء الليبيين في الدلتا وملوك الأسرة 25 من الكوشيين القادمين من عاصمتهم نباتا في أقصى الجنوب (السودان حاليا) والذين يزعمون أنهم الورثة الحقيقيون للفراعنة ويبجلون المعبود آمون في طيبة ولديهم مقابر هرمية ويكتبون بالنقوش المقدسة ، واستمرت الحرب الأهلية قرنا من الزمان وتسببت في الغزو الآشوري المدمر حتى استطاع ملوك الأسرة 26 الليبية طردهم بالاستعانة بالمرتزقة الإغريق الذين أقيمت لهم مستوطنات في غرب الدلتا للإقامة والعمل والتجارة ..

ومع قدوم الإسكندر في القرن الثالث قبل الميلاد تأسست أكبر مستوطنة إغريقية في مصر وهي مدينة الإسكندرية ثم تبعتها مثيلاتها في الفيوم والصعيد لكن صراعا آخر بدأ في الظهور بين الإغريق واليهود الذين جلبهم البطالمة ومنحوهم ثلث أحياء الإسكندرية وعددا من المستوطنات في النوبة والدلتا لكن ليس لهم حق (المواطنة) الذي كان حكرا على الإغريق وحدهم ، ومع الاحتلال الروماني بدأ الصراع يأخذ صورة دموية على هيئة ثورات واضطرابات ومنافسة على نيل الحظوة عند الرومان ..

كان الإغريق هم الأكثر عددا ويعتبرون أنفسهم أصحاب البلد ويرون اليهود مقيمين طارئين رغم عددهم الذي بلغ خمس سكان مصر وفق تقديرات المؤرخة بتشر مؤلفة كتاب تاريخ الأمة القبطية ، وبلغت ذروة ذلك في القرن الأول الميلادي عندما طلب الإمبراطور كاليجولا إرسال بعثات تمثل الطرفين إلى روما للتحقيق فكان رئيس وفد الإغريق عالم اللغة أبيون صاحب الجدال المشهور مع المؤرخ يوسيفوس وكان رئيس وفد اليهود الفيلسوف فيلون السكندري صاحب التأويلات الفلسفية للكتاب المقدس ..

وأثناء هذه الصراعات بدأ تغيير من نوع آخر يطرأ بشكل ملحوظ بإحدى المقاطعات المصرية في شرق الدلتا وذلك في السجلات البطلمية وبرديات قوانين الإيرادات وعلى جدران المعابد مثل معبد إدفو وذلك بدءا من عهد البطالمة ثم الرومان حيث تحول اسم المقاطعة العشرين من اسمها القديم حور سبد إلى اسم جديد هو المقاطعة العربية (أرابيا) وعاصمتها صفط الحناء كما فصل ذلك سليم حسن في موسوعته في فصل خاص تحت عنوان (أقسام مصر الجغرافية في عهد البطالمة الأول) وذلك قبل بناء القاهرة بألف عام.

ويتبنى أصحاب الهلاوس والضلالات فكرة أن الغزو العربي لمصر هو هجوم بدوي بربري حطم الحضارة القديمة وأنه المسئول عن تخلفنا حتى يومنا هذا .. لكن أحدا لم يسأل نفسه عن مظاهر هذه الحضارة التي كانت موجودة قبل الفتح في سبعة قرون تقريبا من عام 31 ق.م. (الاحتلال الروماني) وحتى عام 641 م. (بناء الفسطاط) ، في النصف الأول من هذه الفترة خضعت مصر لحكم روما وشهدت بعض الإنجازات المعمارية والإصلاحات الإدارية المحدودة لكن في النصف الثاني انتقلت تبعيتها للقسطنطينية قرابة ثلاثة قرون ونصف ..

من عهد قسطنطين وحتى هرقل ما هي أهم المنجزات الحضارية التي كانت موجودة في مصر وقتها وما هي المدن الجديدة التي بنيت وما هي مظاهر العمران (الإسكندرية نفسها لم تتوسع خارج أسوارها إلا في زمن العرب) ، وبعد مصرع هيباتيا من هم أهم الشعراء والأدباء والعلماء والفلاسفة والمؤرخين في تلك الفترة وما هي الكتب التي أصدروها ومن هم أشهر مثقفي مكتبة الإسكندرية في آخر قرنين قبل دخول العرب وما هي أسماء المراجع التي كانت فيها .. كل ما لدينا بضعة أطباء إغريق ومترجمين سريان ومنجمين تنبأوا بقدوم العرب ..

ويستنكر البعض الاحتفاء بقادة الفتح مثل عمرو بن العاص وعقبة بن نافع لكنه لا يسأل نفسه لماذا تحتفي بريطانيا بالملك وليام الفاتح وهو نورماندي غريب غزا بلادهم بالقوة ولماذا تمجد المجر أتيلا زعيم الهون الدموي ولماذا تنصب المكسيك تمثالا لهيرنان كورتيز الذي غزا البلاد وحطم حضارة الأزتك فعليا بشكل متعمد ، كانت مصر تابعة للرومان مدة سبعة قرون بينما حققت استقلالها بعد قرنين فقط من دخول العرب وصارت إمبراطورية كبرى مدة سبعة قرون مع وجود منجزات حضارية وثقافية ومعمارية متنوعة يمكن رصدها وتقييمها ونقدها ..

وقد يسأل سائل لماذا لم يؤسس العرب حضارة لهم في بلادهم الأصلية في تجاهل لحقيقة تاريخية وهي أن الحضارة قامت على الهجرات الكبرى والعرب لا يختلفون عن غيرهم عندما توسعوا في الهلال الخصيب ووادي النيل وشمال أفريقيا .. الهنود الآريون خرجوا من آسيا من آلاف السنين وأقاموا حضارتهم في الهند .. الإغريق والرومان والجرمان جميعهم بدو رحل من سهوب آسيا وهاجروا للقارة الاوروبية وأسسوا فيها دولهم .. شعب الهان هاجر من وادي النهر الاصفر إلى الساحل وأسس حضارة الصين وحول السكان الأقدم إلى أقليات ..

اليابان نفسها أصلا شعب مهاجر من بر آسيا وأقام حضارته في جزيرة بعيدة عن موطنه الأصلي .. الأنجلو ساكسون خرجوا من المانيا وهولندا في القرن الخامس واحتلوا بريطانيا وفرضوا عليها لغتهم وثقافتهم .. حتى في أفريقيا شعب البانتو هاجر من غرب القارة لجنوبها وفرض ثقافته على الشعوب الأضعف .. حتى العالم الجديد أمريكا هي نتاج هجرة من أوروبا على حساب السكان الأقدم فرضوا فيها ثقافتهم ولغاتهم بالقوة المسلحة .. طبعا يمكننا أن نسأل لماذا كل هؤلاء لم يقيموا حضارة في بلادهم الأصلية وهو سؤال مهم ويستحق البحث.

وفي كتابه العرب قبل الإسلام يذكر جورجي زيدان تمدد القبائل العربية في مصر في عصر الرومان فيقول : ” كانوا يشغلون الجزء الشمالي من الحجاز العربي وبرية سيناء إلى حدود مصر ولم تكن لهم دولة أو ملوك ولكنهم غلبوا على بادية مصر وصعيدها أجيالا ، فقد ذكر ابن خلدون أنهم اجتاز منهم أمم إلى العدوة الغربية من البحر الأحمر وانتشروا ما بين صعيد مصر وبلاد الحبشة وكثروا هناك سائر الأمم وغلبوا على بلاد النوبة وفرقوا كلمتهم وحاربوا الحبشة فأرهقوهم إلى هذا العهد ..

ويوافق ذلك ما ذكره اليونان عن أخبار مصر لأوائل النصرانية فقد ذكر استرابون وبيلينيوس أن العرب تكاثروا في أيامهما على العدوة الغربية من البحر الأحمر حتى شغلوا ما بينه وبين النيل في أعلى الصعيد وأصبح نصف سكان قفط منهم وكانت لهم جمال ينقلون عليها التجارة والناس بين البحر والنيل ، وكانت العرب في أيام أغسطس قيصر بأوائل النصرانية قد دوخوا الحبشة وتملكوها وأوغلوا في بلاد النوبة ولهم فيها وفي مصر طرق مختصرة يعرفونها .. وتغيرت لغة الأثيوبيين وعبادتهم بنزول أولئك العرب فيها فبعد أن كانت مصرية أصبحت عربية فيستدل من ذلك أن العنصر العربي كان في أوائل النصرانية غالبا على صحراء مصر الشرقية والحبشة والنوبة “.

ومن المسلم به تاريخيا أن الهجرة العربية إلى مصر سبقت الإسلام بكثير فسجلات التاريخ الفرعوني تشير باستمرار وبانتظام إلى جماعات البدو الشرقية تطلب الإذن بالدخول أو تتسلل من الجزيرة العربية والشام عبر سيناء إلى الصحراء الشرقية وأطراف الوادي والدلتا ومن أمثلة ذلك هجرة الإسماعيليين من منطقة الحجاز ثم النبطيين من منطقة مدين باتجاه الغرب حتى تخوم الدلتا وفي القرن الأول الميلادي انتقل فرع من قبيلة قضاعة العربية إلى سيناء حيث امتدت منازلهم إلى الفرما (وهي قبيلة بلي الحالية التي تشكل مكونا أساسيا من سكان سيناء) وفي القرن الثاني والثالث الميلادي تبعتهم قبائل جذام ولخم وربيعة وثعلب وبنو صخر وذلك حول منطقة العقبة.

وفي أعقاب الغزو الفارسي لمملكة بابل انفرط عقد الآراميين في المنطقة كلها بسقوط أكبر دولة لهم مما أتاح الفرصة للأنباط القادمين من شمال الحجاز لبسط سيطرتهم على المنطقة وإنشاء دولتهم التي استمرت قرابة خمسة قرون امتدت حتى دلتا مصر وصمدت خلالها ضد محاولات السلوقيين الإغريق غزوها وإخضاعها وكانت تسيطر على التجارة في الشرق الأوسط من عاصمتها البتراء (بطرا / الرقيم) لكنها في النهاية سقطت بيد الرومان.

وقد ورثتها دولة تدمر في الشمال حيث سيطرت على البادية العربية كلها من الفرات إلى مصر لكنها لم تصمد أمام الزحف الروماني وأدى انهيارها إلى تقدم قبائل تنوخ وبهراء وتغلب وإياد بقيادة جذيمة الأبرش متوغلا حتى سيطر على الأنبار والحيرة وفتح باب استيطان القبائل العربية هناك مما اضطر ملوك الفرس إلى مهادنته هو وخلفاؤه من اللخميين بينما سيطر الضجاعمة على بلاد الشام (وهم فرع من قبيلة سليح) حتى هزمهم الغساسنة وحلوا محلهم وانتشرت منازلهم من البلقاء وحتى دلتا مصر.

ومن أهم القبائل التي دخلت مصر مع الفتوحات هي تلك التي كان لها وجود سابق في سيناء وهي جذام ولخم وبلي بالإضافة إلى قريش وفي العهد الأموي استقرت قبائل من قيس عيلان في منطقة بلبيس وهي بور وخراب فحولوا الحوف الشرقي كله إلى مناطق زراعية مزدهرة ثم انتقل بعضها إلى قفط في الصعيد لمواجهة غارات البجا القادمين من شرق السودان كما تبعتها قبائل من جهينة وحمير لكن أسرع القبائل وقتها في الاستيطان كانت قبائل الأزد وهي قبائل حضرية في الأصل وليست من البدو الرحل مثلها مثل القبائل اليمنية الأربعة التي دخلت مع مع عمرو بن العاص وهي تجيب ومعافر وخولان وغافق وهي قبائل قادمة من اليمن فعلا وليست من قبائل البادية القحطانية التي توصف باليمنية مجازا لذلك جاءت الفسطاط مختلفة كل الاختلاف عن بقية الحواضر الإسلامية.

وفي كتابه فتح العرب لمصر يتعجب ألفريد بتلر من قلة عدد الجيش العربي وهو أربعة آلاف جندي بالمقارنة بالجيش الروماني الموجود وقتها في مصر والذي يبلغ اثنين وأربعين ألف مقاتل فضلا عن الحاميات المعاونة وإمدادات الأسطول بالإضافة إلى عدد السكان الكبير للبلاد بالمقارنة بغيرها إذ كان يبلغ ستة ملايين نسمة طبقا للإحصاءات البيزنطية والعربية ..

وسبب العجب أن سكان مدينة واحدة في مصر وقتها كان يمكنهم تكبيد العرب خسائر فادحة لو خرجوا عليهم مجتمعين بالفئوس والعصيان فقط كما أن القوات الرومانية كان يمكنها هزيمة الجيش العربي بسهولة حتى بعدما جاءه مدد أربعة آلاف جندي آخرين بعد شهور لأنه كان متفوقا عليه في العدد والعدة ولم يكن عند العرب آلات للحصار ولا أسلحة ثقلية ..

ويقول بتلر إن جيش العرب قضى وقتا طويلا في العريش انتظارا للاحتفال بعيد الأضحى فقط وكأن الجيش الروماني غير موجود كما أنه قضى في حصار مدينة الفرما شهرا كاملا وهي مدة زمنية كافية لتجميع الجيش وحشد الجبهة الداخلية لكن لم يكن هناك أي تحرك .. وعندما حدثت أولى المواجهات عند بلبيس فقد الجيش الروماني ألف قتيل وثلاثة آلاف أسير ..

هذا لا يعني بالطبع أن الجيش العربي كان في نزهة أو أن الأمر كان سهلا بل العكس هو الصحيح حيث ظل الجيش محاصرا في غرب النيل في انتظار المدد مدة طويلة كانت كفيلة بتعرضه للإبادة لو ثار عليه سكان القرى وتعاونوا مع الحاميات الرومانية وهو ما لم يحدث كما أنه في النهاية اضطر لمواجهة كامل الجيش الروماني المحتشد في معركة عين شمس ..

ويرى بتلر أن السبب الأكبر كان متمثلا في الروح المعنوية المنخفضة عند الرومان وحلفائهم حيث كانت تسبق العرب أخبار انتصاراتهم في العراق والشام بالإضافة إلى تفسخ الجبهة الداخلية بفعل الخلافات الدينية والسياسية الناشئة عن الانقلابات المتتالية في القسطنطينية ومحاولة هرقل إنشاء مذهب ديني جديد يجمع بين مذهب الأقباط ومذهب الروم وهو ما رفضه الطرفان ..

ويستعرض بتلر وجهات النظر المختلفة سواء عند الكتاب المسلمين مثل ابن عبد الحكم وابن تغري بردي والكتاب الأقباط مثل حنا النقيوسي وساويرس ابن المقفع .. ولا يمكننا فهم كل هذه الآراء دون القراءة الدقيقة لمسار الأحداث التي انتهت بسيطرة العرب على وادي النيل حيث تكتسب أهميتها الكبرى من الإجابة عن السؤال الأهم .. وهو كيف تعربت مصر ؟؟

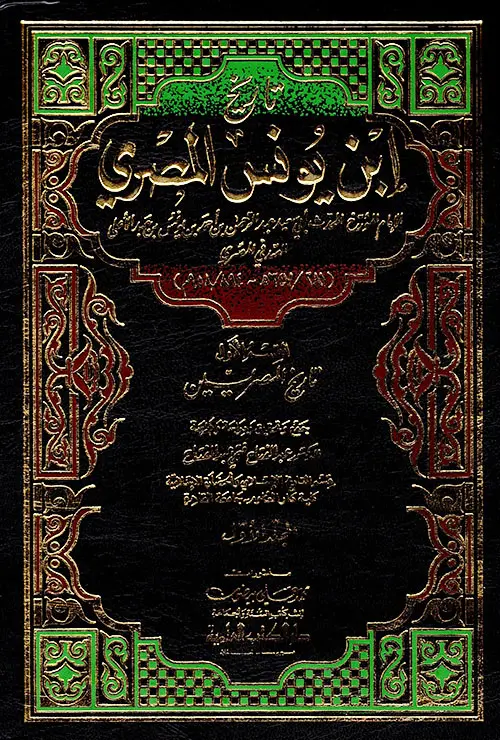

كتاب تاريخ المصريين

أول مرة يظهر فيها مصطلح (تاريخ المصريين) باللغة العربية كان في كتاب يحمل نفس العنوان : ” كتاب تاريخ المصريين ” للمؤرخ ابن يونس الصدفي وهو من رجال القرن الرابع الهجري ، واسمه كاملا هو أبو سعيد عبد الرحمن بن أحمد بن يونس بن عبد الأعلى بن موسى بن ميسرة بن حيان الصدفي المصري ولد في عام 281 هـ وعاش حياته في الفسطاط ولم يغادر مصر حتى وافته المنية في عام 347 هـ وهو من أبناء قبيلة الصدف الحضرمية.

وهو من عائلة اشتهرت بالتميز في العلوم والآداب حيث عرف جده الأكبر أبو سلمة عبد الأعلى بن موسى بالصلاح والتقوى والعقل والحكمة وولد عام 121 هـ وتوفي عام 201 هـ وتزوج من فليحة بنت أبان بن زياد بن نافع التّجيبى وأنجب منها الإمام أبي موسى يونس بن عبد الأعلى ، ولد يونس عام 170 هـ وتوفي عام 264 هـ وتتلمذ في القراءات علي يد الإمام ورش وفي الحديث على يد عبد الله بن وهب وفي الفقه على يد الإمام الشافعي.

واشتغل أبناؤه من بعده بالفقه والحديث وهم موسى ومحمد وعبد الأعلى وأصغرهم أبو الحسن أحمد بن يونس الذي ولد عام 240 هـ وتوفي عام 302 هـ وقضى حياته متنقلا بين الفسطاط والصعيد وهو والد عبد الرحمن بن أحمد المؤرخ ومعلمه في نفس الوقت ، ولهذا نشأ عبد الرحمن على الجد في الدراسة والتحصيل واستفاد من كتابات أسرته في تدوين التاريخ ومعرفة الشخصيات حتى نجح في كتابة أول مدونة في السير الذاتية والتراجم والأنساب.

وقد ورث عنه ابنه أبو الحسن علي حب العلم حيث برع في مجال الفلك والفلسفة والرياضيات وعرف باسم ابن يونس المصري المنجم تمييزا له عن أبيه المؤرخ وجده الأكبر الفقيه والمحدث ، ولد عام 342 هـ وتوفي عام 399 هـ ، ولنبوغه أجزل له الفاطميون العطاء وأسسوا له مرصدا على جبل المقطم قرب الفسطاط وأمره العزيز بالله الفاطمي بعمل جداول فلكية فأتمها في عهد الحاكم بأمر الله وسماها الزيج الكبير الحاكمي.

وقد عاش عبد الرحمن في نهاية عصر الولاة وعاصر الطولونيين والإخشيديين وما حدث وقتها من أحداث تاريخية كبرى ، وقد أثنى عليه المؤرخون فقال عنه الذهبي : ” الإمام الحافظ المتقن .. ما ارتحل ولا سمع بغير مصر ولكنه إمام بصير بالرجال فهم متيقظ له كلام في الجرح والتعديل يدل على بصره بالرجال ومعرفته بالعلل ” ، وقال عنه ابن خلكان : ” كان خبيرا بأحوال الناس ومطلعا على تواريخهم عارفا بما يقوله “.

أما كتابه الأشهر تاريخ المصريين فقد ورد بهذا الاسم عند كل ابن الفرضى فى «الألقاب» وابن عبد البر فى «الاستيعاب» والسمعاني فى «الأنساب» وابن عساكر فى «مخطوطة تاريخ دمشق» وغيرها ، وعرف الكتاب باسم آخر هو تاريخ ابن يونس عند ابن حجر في تهذيب التهذيب وباسم تاريخ مصر عند الذهبى فى «تاريخ الإسلام» والصفدى فى «الوافى بالوفيات» وابن دقماق فى «الانتصار».

وقد سجل ابن يونس في كتابه ترجمة لكل من يمكن أن يطلق عليه لقب «مصرى» وجعل على رأس هؤلاء جميعا الصحابة الذين دخلوا مصر مع الفتح الإسلامى لها أو بعده ومن أدركوا زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يلتقوا به وقدموا إلى مصر مع الفتح أو بعده بقليل وكذلك من ولد بمصر وعاش بها وكذلك من دخل صغيرا واختط بها أو أقام واستقر بها ومات أو خرج بعد فترة إلى غيرها من البلاد وذلك حتى سنة وفاته.

ومصطلح تاريخ المصريين الذي ظهر لأول مرة على يد ابن يونس كان يقصد به صراحة العرب الذين دخلوا مصر وسكنوها وليس عموم سكان وادي النيل في زمنه فقد كانت كلمة المصريين تعني عرب مصر وهو الأمر الواضح من محتوى الكتاب وما ورد فيه من شخصيات حيث ترجم لأكثر من ألف وخمسمائة رجل وامرأة من سكان الفسطاط وذيل به ملحقا سماه تاريخ الغرباء ويقصد به العرب الزائرين لمصر لفترة مؤقتة من موظفين وطلبة علم وتجار.

وبهذا فإن المؤلف يفصل بين العرب المقيمين في مصر منذ زمن الفتح فسماهم المصريين وبين سائر العرب فسماهم الغرباء ، أما بقية سكان وادي النيل فلم يكن يطلق عليهم اسم المصريين وإنما وصف العرب من سبقهم من السكان وصفا دقيقا فأطلقوا اسم النوبة على سكان الجنوب عند أسوان وأطلقوا اسم الروم على من بقي من البيزنطيين في الإسكندرية وبعض مناطق شمال وغرب الدلتا وأطلقوا اسم النبطيين على الناطقين بالسريانية في شرق الدلتا ، أما الغالبية العظمى فقد عرفت بالاسم التاريخي وهو القبط ..

وقسموا القبط إلى أربعة أقسام .. ربما كان تقسيما جغرافيا أو لغويا أو مذهبيا فأطلقوا على أقباط الصعيد اسم المريس وميزوا بينهم وبين سائر الأقباط ، وأطلقوا على سكان شمال الدلتا في النطاق الساحلي اسم البشرود (البشموريين) وربطوا بينهم وبين الروم والسريان بينما أطلقوا على غالبية القبط في وسط الدلتا والمنوفية والبحيرة اسم البلما (وتنطق أحيانا البيما وتعني القريب من البحر أو من يسكن في الوجه البحري) ، وأطلقواعلى قطاع من المسيحيين الناطقين بالعربية في شرق الدلتا اسم الحرسيين وهم مجموعات قبلية قديمة تنتشر في سيناء والنقب وبادية الشام والعراق.

وسوف نجد في تلك الفترة أسماء ثوار عاونوا جابر بن الوليد المدلجي الكناني التي حدثت عام 252 هـ وتحمل أسماؤهم هذه الدلالة مثل جريج الحارسي وعبد الله المريسي وأبو حرملة النوبي ، وقد يسأل سائل مستنكرا كيف لا يطلق على المصريين جميعا هذا الوصف وهي مغالطة لغوية لأنه كلمة (مصريين) مصطلح عربي المنشأ قصد به أهل مصر من العرب وصف أنفسهم وإعطاءها هوية مميزة نسبة للاسم العربي للبلاد وهو مصر.

أما قبل ذلك فكانت لغة البلاد يونانية لأنها كانت لمدة ألف عام جزء من العالم الهلنستي الروماني منذ غزو الإسكندر وبناء الإسكندرية البطلمية وكانت اللغة الرسمية هي اليونانية التي تتكلم بها كل ولايات الدولة البيزنطية (الرومانية الشرقية) وفيها تعرف البلاد باسم إيجبت ، والقبط هم الطائفة الدينية الأكبر وقتها في البلاد حيث كانت تجمعا دينيا لقطاع من السكان متعددي الأصول وهو الأكبر عددا لكنه ليس شعبا أو قومية.

وكانت الهيمنة الثقافية واللغوية لطائفة الروم الملكانيين التابعين لكنيسة أيا صوفيا رغم أنهم الأقل عددا وذلك بقرار السلطة السياسية الرومانية وأيضا كانت تجمعا دينيا من اليونانيين وغيرهم وليست عرقية ، ثم أضيف إليهم جميعا وافد جديد قرر تغيير اللغة والمصطلحات وأطلق على نفسه اسم المصريين بينما حافظ الأقباط في كتاباتهم على مصطلح قبطي سواء في الكتابات الكنسية أو العربية أو اليونانية.

وهي ليست أول مرة في تاريخ البلاد تتنوع فيها المكونات السكانية فقد حدث من قبل كما أسلفنا في الماضي البعيد أثناء تواجد الليبيين واستيطانهم والنوبيين وغزوهم ثم اليهود والإغريق والذين كانوا وقتها غرباء وافدين على السكان الأقدم منهم ثم حدث الاندماج بعد ذلك على أسس دينية وليست عرقية كما هي طبيعة العصور القديمة وتكونت الطوائف الدينية المعروفة التي وجدها العرب عند دخولهم البلاد.

وخلال العصور الرومانية كانت صفوة الناس في الإسكندرية من أصول يونانية مثل هيباتيا وأفلوطين وفيلون وإبيون ، بل إن القديس مرقس الرسول صاحب الكرازة هو يهودي قادم من ليبيا وليس من أصل البلاد ، وكذلك كليمنت السكندري أحد آباء الكنيسة مولود في أثينا وحصل على لقب السكندري لأنه وفد عليها وعاش فيها وهو اللقب الذي أطلق أيضا على المتصوف ابن عطاء الله العربي الجذامي لأنه ولد في نفس المدينة.

وخلال القرون الثلاثة الأولى للفتح العربي ظل مصطلح المصريين قاصرا على العرب المعروف نسبهم للقبائل العربية التقليدية ثم أطلق بالتبعية على العرب الذين توطنوا في الأرياف وأطلق عليهم عرب الجدار ومنهم من أهمل الأنساب التقليدية بمرور الزمن لأن كلمة المصريين كانت تغني عن ذلك لأنها تحمل دلالة الانتماء الأولى وكأن كلمة المصريين تعني الحلف العربي الذي يضم عرب مصر.

وبعد ذلك انضم إلى هذا الوصف كل من أسلم من الأقباط أو الروم واندمج في الأرومة المتكونة التي تتسع يوما بعد يوم حيث كان الوصف بالتبعية ينطق باللغة العربية ويحتاج من المنتسب له أن يكون متحدثا بها ، وفيما بعد دخل الأقباط المسيحيون تحت هذه المظلة بعد أن تغيرت لغتهم إلى العربية بحكم التعايش المشترك ثم دخل فيها المماليك الذين عرفوا باسم المصرية والمصرلية نسبة للاسم العربي للبلاد.

ويروج البعض أن تعريب مصر تم بقرار من الحاكم بأمر الله لكن التاريخ يؤكد أن اللغة القبطية كانت متداولة حتى زمن العثمانيين والنوبية متداولة حتى اليوم ، لكن الحقيقة التي لا يريدون الاعتراف بها هي أن الدولة الفاطمية ساهمت في استحضار القبائل العربية بوتيرة عالية من المشرق والمغرب لتدعيم مركزها السياسي والعسكري وهو ما يهدم فكرة النقاء العرقي والوحدة الجينية التي يتبناها أصحاب الهلاوس والضلالات.

ويتساءل بعضهم في استنكار : أين كان المصريون أثناء صراعات القبائل العربية مع بعضها في الدلتا والصعيد وهو سؤال ملغوم وخاطىء لأنه يكرس لفكرة أن هناك مصريين وعرب لكن الحقيقة التاريخية هي أن العرب هم المصريين حسب ما ذكرناه سابقا بينما غيرهم لم يكن يطلق عليه في أول الأمر وصف المصريين فهو اليوم اسم جامع يحمل معنى المواطنة لكن معناه الأصلي كان يعني الانتماء لأرومة العرب.

وربما يسأل أحدهم السؤال بصيغة أخرى فيقول : ” أين كنا نحن من هذه الصراعات ولماذا لم نقاوم ما يحدث ” ، وكأن هناك مواطنين وغزاة لكن الحقيقة هو أن أحد مكونات المجتمع الناشىء وقتها وهو القبائل المتوطنة كانت تتحكم في مجريات الأحداث دون غيرهم ، ويجب أن يسأل السائل نفسه ما هو المقصود بكلمة (نحن) فإذا كانت المقصود بها السكان الأقدم في وادي النيل فأي مكون منهم هو المقصود ؟

وهو على الأغلب يقصد به الأقباط الذين أسلموا وغيرو دينهم ولغتهم جنبا إلى جنب مع الأقباط الذين بقوا على دينهم وغيروا لغتهم فقط حيث السردية التقليدية التي تصف هؤلاء خطأ بالمصريين الأصليين وتصف العرب بالبدو الغزاة ، وإجابة ذلك موجودة في التاريخ حيث كانت هناك شخصيات من الأسلميين (الذين أسلموا) ساهموا بدور في الحياة الثقافية مثل الأسعد بن مماتي وابن القطب وغيرهم وهو أمر طبيعي حدث بسبب الاندماج.

وكتب السير الذاتية حافلة بذكر تراجم الشخصيات ومعرفة أصولهم بدقة ووضوح إلى جانب كتاب تاريخ الآباء البطاركة الذي رصد تاريخ الأقباط بالتوازي مع كتابات المؤرخين العرب ، لكن تكمن المشكلة في رفض الحقائق والإصرار على سردية متخيلة تطلق وصف المصريين على الفراعنة ثم المصريين المعاصرين بوصفهم أحفادهم وتستثني منهم العرب الفاتحين والأيوبيين والماليك لكن تضيف لهم ذوي الأصول التركية.

وهذه السردية المتخيلة تمنح صفة المصرية لمن تشاء وتنزعها ممن لا تحب ولهذا تكون الصدمة شديدة عندما يخبرهم التاريخ أن كلمة مصريين تعني العرب الفاتحين ثم بعد ذلك لحق بهم الآخرون تباعا ، وبهذا يكون وصف الفراعنة بعبارة (المصريين القدماء) هو تعبير مجازي لعدم وجود اسم واضح لهم ويكون السؤال عن البطالمة وما إذا كانوا مصريين أم لا هو عبث ومجرد لعب بالألفاظ لأن مصلح مصريين هو مرتبط بالعروبة قلبا وقالبا.

والعروبة هي منظومة قبلية ولغوية وليست عرقية بمعنى أن من انتمى إليها حلفا أو مولاة صار منها ، وفي أرياف الدلتا والصعيد حدث اندماج وتزاوج بين الأقباط الذين أسلموا وبين القبائل العربية التي توطنت (عرب الجدار) بحيث بات من الصعب الفصل بينهم أو معرفة أصولهم لأن الأنساب لم تعد لها نفس الأهمية القديمة لكن بدلا من ذلك استبدل بالتراث الشعبي من السير والأشعار والحكايات التي تحفظ الذاكرة العربية في الوجدان الجمعي.

توطين العرب وحكم الأرياف

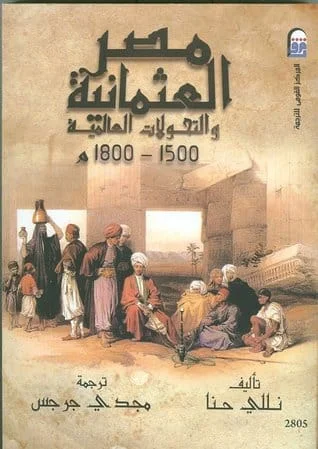

مرت على مصر عهود تاريخية عديدة وجميعها ترك أثرا في التركيبة السكانية وتطور اللهجات .. لكن أكثر فترة من ناحية التأثير الثقافي والاجتماعي كانت متمثلة في العصر الفاطمي وهو الأمر الذي لا يعجب الكثير من الباحثين لأسباب مختلفة لكنه أمر واقع بل يفوق تأثيرها بمراحل كلا من الفتح العربي و فتح الإسكندر المقدوني والغزو الفارسي والروماني والعثماني ..

وأحب أن أستعمل كلمة (فتح) مع كل من ساهم في حركة العمران وبنى المدن الجديدة مثل الإسكندرية والفسطاط والقاهرة مقابل كلمة (غزو) التي لا ترتبط بأي تجديد في خريطة مصر العمرانية أو السكانية .. وإذا كان دخول عمرو بن العاص قد أوجد صلة قوية بين المشرق العربي ومصر فإن دخول المعز لدين الله الفاطمي قد أوجد صلة وثيقة بينها وبين المغرب العربي ..

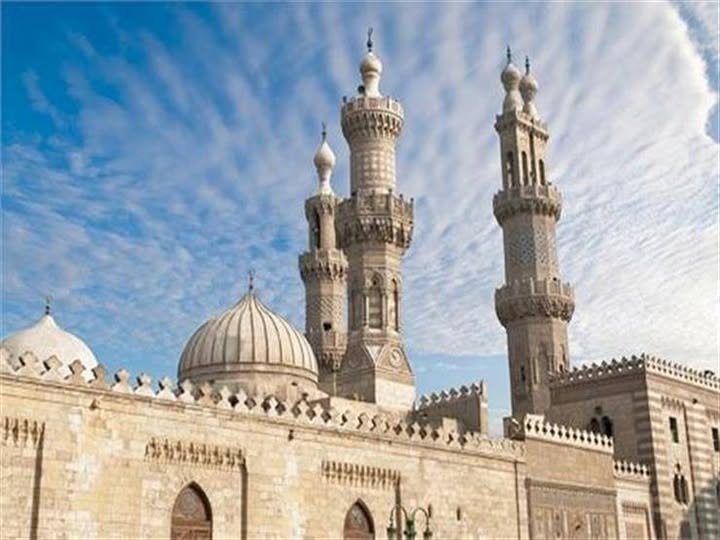

وإذا كان تأسيس الفسطاط قد جعل مصر ولاية عربية فإن تأسيس القاهرة قد حولها إلى مركز العالم العربي والإسلامي .. ذلك أن القاهرة ساعة بنائها لم تكن حاضرة لمصر فقط وإنما منذ اليوم الأول كانت عاصمة لدولة إمبراطورية تضم المغرب العربي حيث ليبيا وتونس والجزائر والمغرب اليوم بالإضافة إلى كل من السودان واليمن والحجاز والشام وأعالي الفرات ..

وخلال القرون الثلاثة الهجرية الأولى لم تكن مصر عربية بالمعنى الحقيقي وإنما كانت خليطا من تجمعات شتى في مقدمتها الأقباط ثم الروم (الإغريق) والأنباط والنوبيين ثم القبائل العربية الوافدة والتي كانت الأقل في العدد لأن جيش الفتح لم يتجاوز خمسة عشر ألف مقاتل وكذلك كان نزوح القبائل محدودا في بلد كان تعداده وقتها يصل إلى ستة ملايين نسمة ..

أما جيش الفاطميين فقد تجاوز مائة وأربعين ألف مقاتل مع جوهر الصقلي أولا وهو رقم ضخم بمقاييس ذلك الزمن ثم أعقبها ثانيا ألوف مؤلفة وقبائل كاملة بصحبة المعز الذي حمل معه خزائن المال ورفات آبائه وأجداده قاصدا الاستقرار في عاصمته الجديدة القاهرة وسط أجواء احتفالية حتى قيل إنه لم يطأ الأرض بعد جيش الإسكندر أكثر عددا من جيوش المعز الفاطمي ..

وكان دخول الفاطميين قد تم سلميا دون إراقة دماء وبدأ جوهر على الفور في بناء القاهرة حيث كان يحمل معه من تونس الأموال اللازمة .. وأسفرت حركة العمران ونزوح القبائل عن تعريب مصر وزيادة سكانها إلى عشرين مليون نسمة .. وقد وضح من البداية أن المعز كان يعرف قدر مصر جيدا وأنها سنية المذهب شيعية الهوى إذ كانت مستقرا دائما لآل البيت ومركزا للراية القرشية العربية التي كانت جاذبة للقبائل من كل صوب.

وقد رأى الأيوبيون والمماليك أن يستفيدوا من طاقة بعض القبائل العربية وضمها إلى حوزتهم بدلا من أن يكونوا شوكة في جانبهم فضموهم إلى الجيش ومنحوهم الإقطاعيات حيث يسرد ذلك الباحث عبد المطلب فهد البخيت في كتابه (القبائل العربية في الوجه البحري في مصر في العصر المملوكي الثاني) وذلك نقلا عن القلقشندي وابن فضل الله فيقول : ” منح سلاطين المماليك الإقطاعات لزعماء القبائل العربية الداخلين في طاعتهم واعتبروهم من رجال السيف المقطعين ..

وذلك طالما التزموا بأداء ما يوكل إليهم من واجبات نظير حصولهم على هذه الإقطاعات .. وتجلت هذه الواجبات في أمرين : الأول أدبي ويتمثل بقيام المقطع بأداء يمين الولاء للسلطان بوصفه ولي الأمر القائم والثاني مادي ويتمثل بأداء الخدمة العسكرية والقيام بأعمال حفظ الأمن والإسهام في تسهيل النقل والاتصال بين أطراف الدولة وتقديم خيول البريد وأداء الالتزامات المالية المتعلقة بالإقطاع علاوة على إرسال التقادم السنوي من الخيول والجمال ..

وظلت كافة الحقوق الأدبية والمادية مكفولة لأمراء القبائل العربية شريطة وفائهم بهذه الالتزامات .. فكانوا يخاطبون بأسلوب معين وبألقاب خاصة مثل (يعلم مجلس الأمير) و (إلى المجلس السامي الأميري) .. وتشير المعلومات إلى أن أمراء القبائل العربية في الوجه البحري التزموا بواجباتهم وشاركوا الدولة خاصة في حروبها مع التتار والعثمانيين وقدموا فرسانهم وخيولهم وجمالهم للدولة في تلك الحروب كما قاموا بأعمال الحراسة وحفظ الأدراك ووفروا خيول البريد وساعدوا رجال الدولة في تحصيل الخراج “.

ويسرد الباحث توزيع إقطاعات القبائل العربية في الوجه البحري على النحو الآتي : ” في الشرقية كانت إقطاعات بني سعد في تل طنبول ونوب طريف ودقدوس ومنية غمر ودمريط وكان إقطاع بني زيد بن حرام وهم هلبا مالك وهلبا سويد وهلبا بعجة في فاقوس وتل محمد وقسم من أراضي هربيط تعرف بالأحراز ، في القليوبية إقطاع معبد بن منازل وهو من زعماء حيادرة بني الوليد بن سويد في (منى خثعم) وإقطاعات فزارة في زفيتة وسندبيس وقلقشندة ..

في دمياط إقطاع بني عدي وبني كنانة في المنطقة الواقعة بين دمياط وساحل البحر وفي البرلس .. في الدقهلية والمرتاحية إقطاع الشواكرة في شنبارة بني خصيب وعدلان وفي كوم بني مراس وإقطاع الزهور في أشموم الرمان أما الحيادرة فكانت إقطاعاتهم في البرمونين وما حولها .. في الغربية إقطاع الخزاعلة في نواحي سخا ودرسة وبطرة .. في المنوفية إقطاع الأمير حجازي بن بغداد في البلدة المعروفة باسم (قصر بغداد) في جزيرة بني نصر ..

كما كانت البلدة المعروفة باسم (منى واهلة) مقطعة لزعماء بني واهلة إحدى بطون لبيد وكانت إقطاعات القبائل من زنارة ومزاتة وخفاجة وهوارة ولبيد في المنطقة الواقعة بين الإسكندرية وبرقة فكانت إقطاعات أولاد مقدم وأولاد التركية فيما بين الإسكندرية والعقبة الكبرى من برقة وكانت إقطاعات جماعة سلام (وهم فزارة ومحارب وقطاب) ما بين العقبة الكبرى وبرقة .. وفي البحيرة كان إقطاع بني عونة إحدى بطون لبيد في العطف وفي فوة وما حولها “.

ولم تكن الأمور وردية في عصر المماليك وإنما حصل العرب على مكتسباتهم بسيوفهم بعد ثورات ونزاعات دموية ومذابح للقبائل يشيب لهولها الولدان حيث حمل العرب راية المقاومة لوجود عبيد ينازعوهم ملكية البلاد ، ويلخص ذلك مقولة الأمير حصن الدين الجعفري الذي قاد الثورة ضد السلطان أيبك : ” نحن أصحاب البلاد ونحن أحق بالملك منهم “.

وعلى مدار الحقبة العثمانية كان مركز قوة القبائل العربية يخضع للشد والجذب حسب توازن القوى وأخذ الصراع مع المماليك طابعا إداريا للسيطرة على أكبر قدر من القرى داخل كل ولاية لكنه لم يعد دمويا كما كان في السابق ووصل الأمر في بعض المناطق مثل الصعيد أن يصبح الوالي المملوكي مجرد رمز للدولة بينما السلطة الفعلية بيد مشايخ العرب الذين يغدقون عليه الأموال ويضمنون له رضا العاصمة بالعطايا والمنح.

وكان العثمانيون في أول أمرهم قد أطاحوا بمشايخ العرب المزعجين وأحلوا محلهم موالين لهم من نفس العائلات أو من عائلات أخرى داخل نفس القبيلة خاصة عرب السوالم الذين قاموا بثورة في الشرقية حيث رأى الباب العالي أن أمر الريف لن يستقر إلا إذا اشترك العرب في إدارته فأصدر الصدر الأعظم إبراهيم باشا ما عرف باسم (قانوني نامة مصر) والذي بموجبه صار لمشايخ العرب وضع رسمي في الهيكل الإداري للدولة وعرفوا باسم العرب المدركين (مشتقة من الدرك بمعنى الشرطة).

وبموجب ذلك صار مشايخ العرب يعينون بأمر السلطان وليس من حق البكوات المماليك عزلهم لكنه أيضا لم يسمح لهم بامتلاك العبيد المقاتلين (ظل ذلك حكرا على المماليك فقط) وظل نفوذ القبائل العربية يزداد تدريجيا حتى صار من مهامهم جمع الضرائب نقدا أو حبوبا من كل الإقليم الخاضع لسيطرته فكان التكليف بمهمة إدارة بقعة جغرافية محددة بكل ما فيها من سكان (عرب وفلاحين وغيرهم) وليس زعامة القبيلة التي ينتمي لها بالمفهوم البدوي القديم.

وطوال القرن السادس عشر الميلادي كان شيخ العرب في ناحيته مسئولا عن الأمن العام والزراعة والأشغال العامة وبالأخص نظام الري حيث ضمان سلامة القنوات والسدود كما كان من ضمن مهامه الإشراف على إقراض التقاوي للفلاحين من مخازن الغلة العمومية والإبلاغ عن التغيرات المناخية غير المعتادة مثل العواصف الباردة وأثرها على المحصول وهو ما يعني قدرا كبيرا من الاستقلالية في القرار وامتلاك الثروات.

وفي القرن السابع عشر الميلادي حاول العثمانيون كبح جماح سلطة العرب المتعاظمة وذلك عن طريق تعيين بكوات سناجق من الجيش النظامي إلا أن الأمر فشل في النهاية بسبب الصراع بين طائفتي المماليك الفقارية والقاسمية وصار لكل منهما أنصاره من قبائل العرب واستفحل أمر المماليك حتى صاروا يعينون الوالي (الباشا) ويعزلونه واضطربت أحوال البلاد الأمنية والاقتصادية واضطر العثمانون لإلغاء هذا النظام بل والاستعانة بالعرب في الجيش النظامي.

وفي القرن الثامن عشر الميلادي ضعفت سلطة الباشا وتعاظمت سلطة المماليك في العاصمة والمدن الكبرى بينما تمتع شيوخ العرب باستقلال فعلي في الأرياف خاصة في الصعيد حيث التحكم الكامل في الاقتصاد المحلي لكن بدأت النزاعات تدب بين العرب والمماليك بسبب غياب السلطة المركزية التي كانت تحفظ التوازن بينهما فيما سبق وانتهى الأمر إلى نزاع كبير على السيادة ظهر جليا في مثال واضح عندما قامت حرب ضروس بين شيخ العرب همام وعلي بك الكبير.

الفارق بين العصر المملوكي والعثماني كان النظام الإقطاعي المملوكي الذي تبناه المماليك تأثرا بدول السلاجقة والممالك الأوروبية فكانت الأرياف كلها مقسمة إلى إقطاعيات للأمراء المماليك ما عدا مناطق محددة انتزعتها القبائل العربية بقوة السلاح في الشرقية والبحيرة والصعيد وذكرت في السجلات الرسمية وكتاب التحفة السنية لابن الجيعان ، فلما جاء العثمانيون تم منح الأرياف بالكامل للقبائل العربية واقتصرت مهمة المماليك على حكم المدن الكبرى على هيئة موظفين شكلوا طبقة الأعيان في المدن الكبرى ..

وذكر ابن زنبل الرمال تكليف شيوخ العرب الكبار بتولي الإمارة في نواحي مصر فيقول : ” ثم إن السلطان أمر بالرحيل من بر انبابة وجاء إلى المقياس ونزل فيه ومعه جميع أكابر دولته وأعيان أجناده ، ثم إن السلطان خلع على شيخ العرب حماد بن خبير شيخ عرب عزالة بإقليم الجيزة وجاء إليه الأمير علي بن عمر شيخ هوارة فخلع عليه بأمرية الصعيد بمدينة جرجا وخلع على علم الدين شيخ بني عدي وكتب لهم التواقيع بذلك وخلع عليهم وانصرفوا ” ، وذكر بالتفصيل المراسلات العديدة والتفاويض والهدايا والمنح المتبادلة بينهما ..

تم إلغاء الإقطاع وظهر بدلا منه نظام الالتزام وبمرور الوقت سيطر شيوخ العرب على المشهد مثل عائلات ابن بقر (البقري) وابن سنجر في الشرقية وأبي الشوارب (الشواربي) وابن عوض في القليوبية وابن مرعي في الغربية وجويلي في البحيرة وحجازي بن بغداد في المنوفية وترقى منهم الأمير عيسى بن إسماعيل العوني مؤسس مدينة حوش عيسى والذي وصل إلى أمير سنجق سلطاني وتولى إمارة الحج ..

وقد تم تكليف عرب العايد بالانتقال من بادية سيناء إلى وادي الطميلات لتأمين طريق الحج ومنحهم صلاحيات عسكرية (ومنهم العائلة الأباظية) وكذلك تم توطين عرب الفوايد والرماح والجوازي في الفيوم والصعيد الأدنى ، أما المماليك فقد ظهر منهم عدة طوائف في المدن فقط وهي الجمليان والمتفرقة والجراكسة والجاويشان والعزب ومن أشهر هذه العائلات الدمرداش والجاويش وذو الفقار والقاسمي والقازدوغلي ..

وأتاح النظام الجديد الفرصة لفئات المجتمع المختلفة للمشاركة حيث ذكرت السجلات العثمانية عددا من الملتزمين الأقباط في الصعيد والدلتا مثل المعلم روفائيل بن أرميا بن غبريال والمعلم جرجس بن يوسف والمعلم ميخائيل بن يوحنا والمعلم نصر الله بن جرجس بن سلامة ، ومن اليهود المعلم عازر بن يوسف بن يهوذا والحاخام موسى بن يوسف والمعلم نسيم بن إبراهيم المغربي وكانوا في أجوار القاهرة وضواحيها.

وكان من نتاج ذلك انتشار وتمايز اللهجات العامية المصرية والتي هي فروع من اللغة العربية وليست لغات مستقلة بذاتها .. وهي مرتبطة جغرافيا بتوزيع القبائل العربية في ربوع الوداي والدلتا حيث كان توطن القبائل هو السبب في تعريب مصر في ظل حكومات تتحدث باللغة التركية وذلك طوال العهد المملوكي والعثماني وحتى مشارف العصر الحديث (قرابة سبعة قرون) حيث استقر العرب تدريجيا وتوزعوا في البلاد كلها على نحو متجانس ذكره جمال حمدان بالتفصيل في كتابه شخصية مصر :

” ففي أقصى تخوم شرق الدلتا في الجفار والفرما سكنت بلي وبياضة وبني صدر والأهاريسة ، وفي سواحل تانيس والمنزلة حتى دمياط استقرت عذرة وكنانة وخزيمة وبني عدي ومدلج ، وفي الشرقية جذام (ومن بطونها سعود جذام وبني سعد) وكذلك قبائل بني وائل (من ربيعة) وبطون من جهينة وقبائل جرم وثعلبة (من طيء) بالإضافة إلى فروع من كنانة وعذرة ، وفي القليوبية بني سليم وفروع من بني وائل ..

وفي الدقهلية بني بقر والحمارنة ، وفي وسط الدلتا توزعت اللواتة والمزاتة البربرية وسكنت فزارة في المنوفية وسنبس وبني عمر في الغربية ، وفي البحيرة حتى الإسكندرية توطنت قبائل بني عباد وبني خفاجة وبني سليم وفايد ولبيد وسنبس ومن البربر لواتة وزنارة ومزاتة وهوارة ، وفي الجيزة استقر حي من عرب العزالة ثم جماعات من اللواتة في كل من الجيزة والبهنسا وفي كلتيهما أيضا قبيلة محارب وبني عدي في إطفيح ..

وفي الفيوم استقر بعض بني سليم وبني كلاب وتمتد قبائل بني سليم إلى المنيا مع الهوارة والعكارمة ، وفي العثمانية تركزت قريش ومن أسيوط عبر منفلوط حتى إخميم تمتد جهينة تشاركها في الأولى ربيعة وفي الثانية بني كلب وفي الثالثة بلي وبني قرة وبني عامر ، وقد أقامت كل من جهينة وهوارة من أسيوط حتى قوص لكن بالتدريج تركزت جهينة في وسط الصحراء الشرقية وهوارة في قنا ..

وفي الجنوب عند إسنا أقامت قبيلة بني عقبة وبني جميلة ثم من قوص حتى السودان استقرت قبائل العليقات والجعافرة والكنوز (بني كنز) بالإضافة إلى بني هلال وسليم في أسوان بينما على جانبي الوادي انتشرت الجوازي والغوايا وأولاد علي باتجاه الغرب من أسيوط حتى السلوم وترامت قبائل الحويطات والسناري والنبعات باتجاه الشرق من أسيوط حتى العريش ، وفي العموم فإن قبائل شرق الدلتا والنيل قحطانية وغرب النيل والدلتا عدنانية وبربرية ووسط الدلتا خليط من الجميع “.