عمليات تجميل التاريخ بين النجاح والفشل

يعمد الكثيرون من ذوي التأثير (مثقفين وسياسيين) إلى تزوير التاريخ وذلك بتعظيم الحوادث الصغيرة أو التقليل من شأن المنجزات العظيمة حتى تنسجم مع ما يدعونه من أفكار أو معتقدات أو ما يريدون ترويجه بين العوام من تقديس لشخصية تاريخية أو تمجيد لدولة بعينها ، وقد يكون ذلك انتصارا لهوى أو عصبية أو إثارة للحماسة الداعية إلى عودة الماضي التليد ، أو كان ذلك بدافع أقوى ألا وهو صياغة (هوية) المجتمعات الحاضرة وهو أمر شديد الخطورة حيث يتم إخفاء السلبيات وذكر الإيجابيات في قراءة مثالية للتاريخ تخالف الحقيقة مخالفة تامة وذلك في حقب تاريخية كاملة أو ربما حدث العكس حتى يتم سلخ فترات كاملة من تاريخنا وذلك لنفي فكرة التعددية الثقافية والحضارية والتكريس لفكرة الوحدة الثقافية والاجتماعية والتي تخالف الواقع والمنطق معا.

وأوضح مثال لذلك ما يروجه بعض المتطرفين من الإسلاميين حول جوانب العظمة في التاريخ الإسلامي وإهمال كل ذكر أو إنجاز للحضارات السابقة عليه وإسباغ صفات الكمال والمجد على الملوك والعلماء وإهمال الحضارة المصرية القديمة بحجة الارتباط بالوثنية والفرعونية وإغفال الفترة الرومانية لارتباطها بالديانة المسيحية بل إن بعضهم يراوده الحنين إلى الخلافة العثمانية التي دمرت البلاد العربية تدميرا منظما لكنه ينكر ذلك حتى لا يتم هدم المثل العليا الوهمية التي بنى عليها تصوراته الفكرية حيث يريد إثبات الهوية الإسلامية بكل الطرق والوسائل المخالفة لأبسط حقائق التاريخ حيث لا ينبغي الخلط بين الدين النابع من الوحي الإلهي المنزه عن النقائص وبين الأحداث التي فعلها المنتسبون إلى الإسلام وفيها جرائم يندى لها جبين البشرية بحيث إنك لو قرأت (تاريخ المسلمين) الحقيقي من مصادره المعتبرة لوجدت الدماء تنزف من بين صفحات الكتب ورأيت المذابح بادية للعيان شأنها شأن كل الأمم في العصور الوسطى ولا علاقة لذلك بالدين الإسلامي من قريب أو بعيد.

والأمر ذاته يحدث عند بعض المتطرفين من المسيحيين حينما يظن أن مصر كانت مسيحية بالأساس ثم وفد عليها العرب الغزاة وغيروا دينها ولغتها وهذا أمر فيه التباس واضح لأنه لا توجد علاقة بين الدين والعرق واللغة كما أن الفترة المسيحية في تاريخ مصر لا تتجاوز ستة قرون نصفها الأول كان فيها الدين المسيحي منتشرا بين قلة قليلة من السكان (معظمهم من الجالية اليهودية في الاسكندرية) معرضين لاضطهاد الأباطرة الرومان حتى قرر قسطنطين الكبير اعتناق المسيحية ووضع مرسوم ميلان 313م وهي الفترة التي شهدت انتشار المسيحية في البلاد مع اضطهاد شديد لمخالفيهم تمثل في قتل الفلاسفة (مثل هيباتيا) وهدم السيرابيوم على رؤوس من فيه وتكسير تماثيل سيرابيس وحرق الكتب والتنكيل باليهود والوثنيين ثم النزاعات الدموية بين الطوائف المنتسبة إلى المسيحية والمختلفة حول مسائل لاهوتية وكهنوتية جعلت المصريون من أصحاب المعتقدات الأقدم (الوثنية في نظرهم) يقاومون تغيير عقائدهم مدة طويلة حتى إن آخر معابد إيزيس في الجنوب هدم على الكهنة قبيل الفتح الإسلامي بسنوات قليلة وظلت جماعات كثيرة من السكان لا سيما في الجنوب تتعبد للإله الخفي (آمون).

قراءة التاريخ وصناعة الهوية

أنا واحد من محبي الحضارة المصرية القديمة ومن المهوسيين بآثارها وتاريخها المجيد لكن ليس على حساب المنهج العلمي والقراءة الموضوعية حيث يعمد البعض إلى أمرين شديدي الغرابة ، أولهما أن ينسب لها كل إنجاز حضاري وأن يجعلها كاملة في كل شئ مثالية في كل جوانب الحضارة والمدنية وهو أمر غير حقيقي بالمرة فلم يكن لها مثل فلسفة اليونان العقلية أو علوم البابليين الفلكية أو قوة الفرس العسكرية أو إسهامات الرومان القانونية ، هي الأولى على جميع الحضارات القديمة بلا منازع لا يكابر في ذلك أي منصف لكن ليس معنى ذلك أن أنسب لها ما ليس فيها أو أصل بها إلى درجة من الكمال التي لم يصل لها بشري على الإطلاق ولا أدركتها دولة قديمة أو حديثة أو نصنع لها ماضيا امبراطوريا (مصر الفرعونية لم تتوسع خارج حدودها إلا في فترات قليلة للغاية على العكس من بقية الحضارات القديمة التي كانت توسعية بالأساس) ، بل يجب أن نقف عند جوانب العظمة الحقيقية وهي براعتها في (العمران الديني) وما تركته من آثار للبشرية حتى وقتنا هذا بما تحمله من معاني الخلود والشموخ وأهمية الدين في حياة البشر والبحث عن المثل الخلقية وتطبيقها عمليا والتأكيد على الحياة بعد الموت وتأثيرها الواضح على كل الحضارات والثقافات والمعتقدات باعتبارها (فجر الضمير) وهذا مما يكفي ولا يحتاج إلى اختراع أساطير أو ترويج خرافات أو صناعة هالة غير حقيقية.

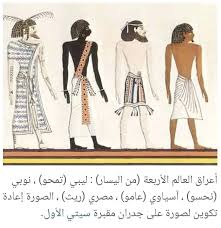

أما ثاني هذين الأمرين فهو محاولة البعض صناعة هوية قومية ينسبها للفراعنة ويجعلها أصل البلاد بحيث يجعل آخر ملوك الأسرة 30 هو آخر الحكام الوطنيين (يعني آخر مصري يحكم مصريين في نظره) ويجعل كل ما عداه غزاة طارئين على وادي النيل وبالتالي يعتبر أن مصر حكمها الأجانب حتى عهد جمال عبد الناصر وهذا قول مغلوط لأن تمايز القوميات لم يظهر إلا في العصر الحديث كما أن كثيرا من ملوك الفراعنة كانوا هم أيضا غزاة طارئين أو سكانا نازحين (وهو حال الملك مينا نفسه على نحو ما قرره الأستاذ سليم حسن المؤرخ والأثري الكبير في كتابه مصر القديمة / الجزء الأول وهو يتكلم عن أصل المصريين وكذلك الملك القادم من النوبة آمون ام حات مؤسس الأسرة 12 التي بدأت حقبة كاملة أفريقية الطابع والثقافة انتهت بالاستيطان الليبي) ، ذلك أنه لا يوجد شئ اسمه القومية الفرعونية فهي في الأصل مكونة من مجموعة من العناصر المختلفة عرقيا ولغويا واجتماعيا ودينيا وهو ما أقرت به موسوعة مصر القديمة عندما بينت اختلاف اللغة المصرية القديمة المستعملة في الدولة القديمة (مدنية منف الآسيوية) عن نظيرتها في الدولة الحديثة (مدنية طيبة الأفريقية) اختلافا واضحا بحيث صار لكل حقبة خصائصها المميزة من كل النواحي وهو ما يعني بوضوح أن قدماء المصرين من أصول أجنبية شتى وأن كل ثقافة وافدة قد تركت بصمتها ثم توارت لتفسح المجال لغيرها.

إعادة قراءة التاريخ بعيدا عن الأساطير

القراءة العقلانية للتاريخ هي أحوج ما نكون إليه الآن ، قراءة واضحة للإيجابيات والسلبيات لا تستحي من شئ ولا تخفي أي أمر، يجب أن نقرأ تاريخ الحكام والمحكومين ، تاريخ الاجتماع والثقافة والأدب والعمران البشري وليس التاريخ السياسي فقط ، يجب أن نقرأ التاريخ من مصادره المعتبرة وليس من الحكايات الشفوية يجب أن تذهب إلى الأبد عبارة : ” ليس كل ما يعرف يقال وليس كل ما يقال حضر وقته وليس كل ما حضر وقته حضر أهله ” ، تلك العبارة الداعية إلى الكسل العقلي والإيهام المعرفي والتي صدعنا بها البعض من أنصار تزوير التاريخ لخدمة أفكارهم المشوشة ، يجب أن نقرأ التاريخ بوضوح وشفافية للوصول إلى الحقيقة وليس لصناعة تاريخ مثالي ملئ بالأمجاد الوهمية وعلى رأس الأولويات بالطبع تاريخ الحركات الإسلامية واجتهاداتها التي جانبت الصواب ومحاولاتها المستميتة لصناعة أمجاد وهمية كما فعل اليهود في السابق.

لم يعد هناك مجال للأساطير في الزمن المعاصر مثل تلك التي يزعم فيها بعض اليهود أنهم بنوا الأهرامات في حين أن كل قارئ للتاريخ يدرك تماما أن الأهرام قد بنيت قبل ألف عام كاملة من وجود النبي إبراهيم الجد الأعلى لليهود والعرب الإسماعيليين وأنهم عاشوا في إقليم (مصر) الصحراوي في كنف بدو الرمال (الهكسوس) مدة لا تجاوز مائتي عام لم يكن لهم فيها أي إنجاز حضاري يذكر ولا لهم فيها آثار باقية ، ثم خرجوا إلى البرية زمنا طويلا يعيشون عيشة القبائل بين الكنعانيين وغيرهم ثم اتحدت الأسباط بضع عقود في عهد داوود وسليمان مكونة مملكة بدوية سرعان ما انقسمت إلى دويلتين (مملكة إسرائيل) التي سقطت بيد الآشوريين وكانت تعيش عيشة منفتحة مع جيرانها بينما عانت (مملكة يهوذا) من الانغلاق والعزلة أدخلها في الصراع بين مطرقة البابليين وسندان المصريين وفي النهاية دمرها نبوخذ نصر ليبدأ عهد السبي البابلي.

وعلى ضفاف الفرات كتب تاريخ اليهود كله من منطلق الأمة المستضعفة بسبب التآمر الخارجي (وهو ليس تآمرا ولكنه صراع سياسي ونتيجة المواقف المتلونة والولاء المتحول لدولة صغيرة بين قوى كبرى) ، يتحسرون على تاريخ مجيد (كلها أمجاد وهمية ، كان تفوقهم الوحيد مصدره الرسالة الموسوية فقط بينما لا توجد أي إنجازات على الصعيد الحياتي أو المردود الحضاري) وهناك في بابل ظهرت لأول مرة مسألة الوعد الإلهي بامتلاك الأرض بين النيل والفرات وهما اللذان يرمزان إلى الدول العظمى آنذاك ، وهذان الدولتان كانتا أساسا في مرحلة من الضعف وسقط كلاهما بيد الفرس ثم سقطت المنطقة بأسرها بيد الإسكندر المقدوني ثم الرومان ثم العرب في صراع أساسه موازين القوة الحربية وليس له علاقة بأي وعود إلهية أو أساطير تاريخية.

التنوع السياسي والثقافي في تاريخ مصر

مصر هي أول دولة مركزية في التاريخ لكن ليس معنى ذلك أنها كانت موحدة سياسيا وثقافيا واجتماعيا بل كان طبعها الدائم هو الانقسام السياسي والتعددية الثقافية والاجتماعية وذلك لسبب شديد الوضوح وهو أنها مكونة عبر تاريخها من شعوب مختلفة ومتباينة في العقائد والعادات والنظرة إلى الحياة والموت ، هذه الثقافات تجاورت جميعا في العصر الحجري ثم سادت الواحدة تلو الأخرى وأثناء سيادتها دفعت إلى الصدارة بعقائدها وعاداتها وتقاليدها فنتج هذا التباين العظيم والتدافع المحير ، نعلم جميعا أنه طيلة العصر الإسلامي كانت منطقة الصعيد موطن القلاقل والانقلابات واستمر ذلك من عهد الولاة حتى صراع المماليك مع محمد علي كما أن عربان البحيرة والشرقية وقبائل الهوارة في الصعيد والقبائل النوبية تمتعوا جميعا طيلة العهد الإسلامي باستقلال نسبي ومن المعلوم أيضا أن مدينة الفسطاط ظلت مدة طويلة معزولة عن بقية الأقاليم المصرية بسبب اعتبارها معسكرا للقبائل اليمنية الأربع التي شاركت في الفتح مع عمرو بن العاص ولم يتم الانفتاح الكامل مع الدلتا والصعيد إلا في نهايات عصر الأمويين عندما بدأ توطين القبائل العربية القيسية في ريف الدلتا ومصر الوسطى.

وفي الحقبة اليونانية الرومانية كانت المكاتبات الرسمية جميعا تتحدث عن مصر بالعبارة (الاسكندرية ومصر) لأنهم طيلة هذه الحقبة كانوا لا يعتبرون الاسكندرية جزءا من مصر على الإطلاق وإنما اعتبروها مدينة يونانية وجزءا حقيقيا من العالم الإغريقي والبلاد الهلنستية وكانت تتمتع في عهود كثيرة بوجود مجلس شيوخ (سيناتو) ، كما أن تقسيم الأحياء السكنية فيها كان واضحا فيه تخصيص أجزاء للإغريق وآخر للمصريين وثالث لليهود وهكذا ، وفي مصر القديمة كان واضحا تمام الوضوح في جميع النصوص أنه هناك قطران وأن الملك هو ملك الوجهين ومهدئ الأرضين وصاحب التاجين وفي الحقبة التالية (الدولة الوسطى والحديثة) لم تتمتع البلاد بالوحدة السياسية إلا فترات قصيرة (الأسر 12 ، 18 ،19) فقط وما عدا ذلك كانت البلاد منقسمة إلى دويلات عدة يدعي كل حاكم دويلة منهم الألقاب الملكية ويتنازع مع جيرانه حتى أطاح بهم جميعا الغزو الآشوري المدمر.

وهذا الأمر لا يخص مصر وحدها بل إن معظم دول العالم لم تعرف الوحدة السياسية إلا مع نشأة الدولة الحديثة في نهايات عصر النهضة ثم بظهور الدول العصرية ذات النظم الديموقراطية التي تعلي من شأن الفرد على حساب الجماعة وإدراك هذا الفرد لمعنى الحقوق والحريات والواجبات ومصلحة الوطن العليا ، أما قبل ذلك الزمن فإن الحديث عن الوطنية والوحدة السياسية ضرب من ضروب الخيال لأنه لم يكن موجودا على الإطلاق على مدار آلاف السنين من حكم الملوك ، لقد كانت علاقة الفلاح المصري بالسلطة الحاكمة مزيج من التبعية والعبودية لأنه مرتبط بالأرض لا يملك مصدر رزق سواها يعيش دوما تحت رحمة من بيده صنبور المياه فلم يكن الولاء آنذاك إلا للمصلحة الحاضرة وأهمها الطعام والشراب وكثيرا ما لجأ الحكام إلى الأساطير الدينية ليرسخوا هذا الواقع.

القوائم الملكية

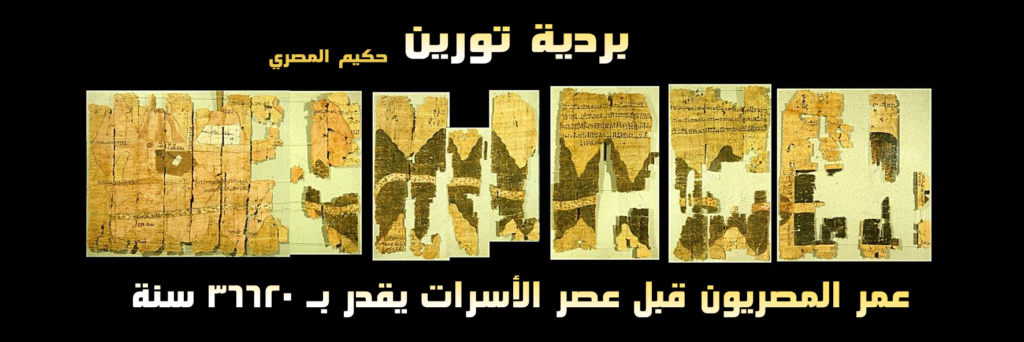

قراءة التاريخ تتنوع المصادر ما بين نقوش على الآثار وبرديات وروايات شفوية ومؤلفات مكتوبة بالإضافة إلى ما كتبه المؤرخون وعلماء الآثار المحدثون والمثقفون ومحبوا التاريخ لكن مع الأخذ بمجموعة من الاعتبارات وهي أن الآثار المصرية وما تمدنا به من معلومات لا يمكن الاعتماد عليها كوقائع ثابتة لأنها كتبت لغرض معين وفي وقت معين وإذا لم تؤيدها مصادر أخرى لا يمكن قبولها بشكل نهائي كما يجب التدقيق في قوائم الملوك الرسمية (المنقوشة على جدران المعابد أو الأحجار مثل حجر باليرمو) ومعرفة في أي عصر كتبت ولماذا تختلف عن بعضها ، ولماذا أسقط منها بعضهم وأثبت في قوائم أخرى ، مثلا قائمة الكرنك التي كتبت في عهد تحتمس الثالث تحوي 61 ملكا فقط تبدأ بالملك سنفرو وتغفل الأسرات الثلاث الأولى وتذكر ملوك الأسرتين 13 ، 14 بالتفصيل بينما قائمة أبيدوس التي كتبت في عهد رمسيس الثاني تذكر 76 ملكا منهم الأسر 7 ، 8 بينما أغفل ملوك عصر الفترة الانتقالية الثانية بالكامل وكأنها غير موجودة أصلا كما أسقط ملوك العمارنة (أخناتون وسمنخ كارع وتوت عنخ آمون وآي) ويتشابه ذلك مع قائمة سقارة غير أنها تبدأ بالملك (عدج ايب) سادس ملوك الأسرة الأولى ، أما حجر باليرمو فإنه يذكر الآلهة وأشباه الآلهة الذين حكموا الوجهين منذ فجر التاريخ حتى أواسط الأسرة الخامسة ولابد أن ندرك مغزى ذلك ونحن نتناولها بالتمحيص حيث إنها أسرة كهنة الشمس الذين تولوا الحكم وفق نبوءة بردية وستكار (المولد الإلهي) ويؤمن ملوكها بالانتساب بالبنوة إلى الإله رع ، أما أكبر القوائم (بردية تورين) التي تحتوي 300 اسم فقد ذكرت الآلهة وأنصاف الآلهة وملوك الهكسوس وسنوات حكمهم حتى قبيل الأسرة 18 فهل ياترى كان سبب كتابتها إثبات وجود ملوك الهكسوس خاصة وقد كتبت على الأرجح في عهد الرعامسة استدراكا على القوائم الملكية الرسمية التي لا تذكرهم وأراد الرعامسة تخليد الحقيقة (حيث ينتسبون إلى سوتخ وهو نفس إله الهكسوس) ويعتبرونهم أسلافهم بل واحتفل سيتي الأول ورمسيس الثاني في إحدى النقوش بذكرى مرور 400 عام على بدء عبادة (سوتخ / ست) في مصر (وهو يقارب وقت دخول الهكسوس).

مانيتون والنصوص الجنائزية

تاريخ مانيتون المعروف باسم (ايجبتيكا) يحوي أهم القوائم على الإطلاق ، كان الكاهن السمنودي قد ألف كتابه بناء على طلب من بطليموس الثاني وقسم فيه ملوك مصر إلى التقسيم الشائع (30 أسرة) مطلقا عليها أسماء الأسر الثينية والمنفية والطيبية ..إلخ وقدر فيها عمر هذه الأسر بزمن قدره عشرة آلاف عام تقريبا ويبدو أنه حاول مراعاة الترتيب الزمني قدر الإمكان (لا يجب أن ننسى دور مانيتون الديني في دمج الإله اليوناني زيوس في الإله المصري أوزير ـ أبيس لينتج لنا الإله سيرابيس حيث لا ينبغي أن نغفل دوافعه السياسية حيث إنه الوحيد الذي ضمن في قوائمه كل الحكام الأجانب الذين أسقطتهم القوائم الرسمية القديمة بما في ذلك الهكسوس والفرس فهل كان ذلك مراعاة لحاكم أجنبي ؟) كما أن فقدان النص الأصلي للكتاب في حريق مكتبة الاسكندرية على يد الرومان جعل من الصعوبة بمكان استخلاص المعلومات من الشذرات التي نقلها عنه يوسيفوس وجوليانوس الأفريقي وما جمعه جورجيوس سينكلوس في كتابه (كرونوجرافيا) ، لذا يجب التدقيق ومقارنة الأسماء اليونانية بما يقابلها في النقوش المصرية ، وأخيرا يجب مراعاة ملحوظة غاية في الأهمية وهي اختلاف القوائم الرسمية للدولة عن واقع الحكم الفعلي ، مثلا في عصر المماليك تذكر كل الحوليات أن الخليفة العباسي في القاهرة هو إمام الزمان ويتصدر اسمه كل المكاتبات الرسمية وكل ما كتبه المؤرخون لكن الحقيقة انه كان رمزا والسلطة الفعلية بيد السلطان المملوكي.

أما النصوص الجنائزية (مثل متون الأهرام) لا يجب أن تقرأ قراءة نصية إذ لا يجب أن نغفل أنها تعبيرات أدبية مجازية (بها قدر كبير من الصور الخيالية والتشبيهات)، لذلك يجب الاحتراز عند قراءة متون الأهرام التي تتحدث في مجملها العام عن (الأمجاد السماوية) وارتفاع الملك المتوفي عن الأرض وعن أولئك (الذين يرفعون أنفسهم) وعن السلم الذي نصبه الأسلاف المبجلون (حور وست) ليصعد عليه المتوفي ، ويمكن من خلال ذلك فهم الكثير من المتناقضات (أحيانا يكون أوزير معينا للمتوفي يتقمص روحه وأحيانا هو شئ شرير يجب الاستعاذة منه) وهو ما يعني أنه يجب معرفة السياق العام للمكتوب كما ينبغي إدراك أن هذه النصوص ليست وليدة عصرها وإنما هي تراث ديني من عهود سابقة ، وكذلك الإلمام بمعلومة شديد الأهمية وهي أن ماعرف في العصور الفرعونية المتأخرة بوصفهم آلهة (مثل أوزير وست وغيرهم) كانوا في الدولة القديمة أشخاصا مقدسين مباركين (مثل أولياء الله الصالحين) وتم رفعهم لدرجة الألوهية تدريجيا مع تطور الأحداث السياسية.

كتابات الرحالة اليونانيين

المصادر الأجنبية المعاصرة للحضارة المصرية تمثل وجهة نظر معينة خاصة إذا كانت تسجيلا لنتائج معركة حربية ، مثل هذه النقوش سواء في مصر أو غيرها تقام للإعلاء من شأن الملوك فتخفي الهزائم أو تحيلها إلى نصر وتبالغ في نصر ضئيل فتجعل من عملا جبارا عظيما (مثلا .. معركة قادش ذكر رمسيس أنه انتصر على الحيثيين وأنهم طلبوا توقيع معاهدة السلام بينما يؤكد خاتوسيليس أنه هو المنتصر وأن رمسيس هو الذي طلب عقد المعاهدة) ، ويضرب الدكتور أحمد فخري مثالا دالا حول بعض الممالك مثل الصين أوائل هذا القرن حيث كانوا يعتبرون أي هدية من مملكة أخرى بمثابة (جزية) وأي خطاب تودد ودبلوماسية يعتبرونه تقديما للطاعة والخضوع.

ما كتبه رحالة اليونان والرومان لا يجب الثقة فيه بشكل مطلق لأنهم جميعا زاروا مصر في العهد الصاوي وما بعده حيث كانت مصر تبدأ حقبة جديدة في تاريخها بعد زوال حضارتي منف وطيبة التي لم يبق منها إلا روايات وأساطير سمعوها من أفواه مرافقيهم من المصريين أو من بعض الكهنة الذين ينظرون إلى الماضي كله بوصفه أمجادا ضائعة ، كما أن هؤلاء الرحالة لم يعرفوا اللغة المصرية وكان استيعابهم للديانة المصرية القديمة محدودا ومرتبطا بوجهة نظرهم الباحثة عن التشابه مع مجمع آلهة الأوليمب اليوناني وميثولوجيا بلادهم لذلك غلب عليهم هذا التصور في كل كتاباتهم ، ويجب أيضا أن نضع في اعتبارنا أن هذه الكتابات تمت في وقت كانت العلاقة فيه بين اليونان ومصر متشابكة وأعداد هائلة من الجالية اليونانية بدأت تستوطن الدلتا الغربية ، لذا تكثر الحكايات الغريبة مثل قصة بناء الهرم الأكبر التي ذكروا فيها أن خوفو دفع ابنته للعمل بالدعارة حتى يجمع الأموال اللازمة للبناء أو أن الهرم الصغير يخص إحدى الغانيات (رادوبيس) وأنها دفعت فيه أموالها إلى غير ذلك من القصص.

التراث العبراني وتاريخ مصر

التراث العبراني يحمل خلطا كبيرا وموقفا متحيزا من مصر بوصفها بلد فرعون الاضطهاد والخروج ، ولا يمكن الاعتداد بمحتوى الكتاب المقدس من المعلومات التاريخية لأن الشواهد الأثرية لا يوجد فيها أي إثبات على وجود اليهود في مصر رغم البحوث الكثيرة في محافظة الشرقية ووادي الطميلات وبرزخ السويس كما أن الآثار المصرية تخلو تماما من ذكر اليهود أو بني إسرائيل إلا في عهد الرعامسة حيث ذكروا ضمن قائمة طويلة من قبائل الشام الذين تمت هزيمتهم ، إن حادثة هائلة مثل الخروج ليس لها أي ذكر في التاريخ المصري في كل عصوره وهو ما يعني أنها حدثت في مكان آخر غير مصر التاريخية أو أنها لم تكن بهذه الضخامة فتم غض الطرف عنها أو أنها لم تحدث بهذه الكيفية وهذه الأعداد المذكورة في سفر الخروج أو أنها على الأرجح حدثت في عهد الهكسوس وطويت أخبارها بسبب هزيمة الهكسوس ومحو كل آثارهم بيد التحامسة المنتصرين ، أما الطامة الكبرى فهو اعتماد كثير من المؤرخين (سواءا الغربيين أو المسلمين) على تقسيم الشعوب التوراتي (سام وحام ويافث) والذي يقسم الشعوب إلى درجة أولى (الساميين وهم اليهود وبعض القبائل المجاورة لهم) ودرجة ثانية (الأريين أبناء يافث) ودرجة دنيا (الحاميين الذين يضمون المصريين والكنعانيين وغيرهم) وهو طرح متهافت للحط من قدر أعدائهم وصبغ ذلك بصبغة دينية قدرية لأن الكنعانيين هم أحد المكونات الأساسية لأرومة اللغات السامية وقدماء المصريين كانوا خليطا من مجموعات عرقية متباينة ، ولو أثبتت الآثار أو علوم الجينات أن فرعون كان ملكا هكسوسيا ساميا فإنهم عنئذ مطالبون بتفسير علمي مناسب أو يقوموا بمحو هذا التقسيم نهائيا من الكتاب المقدس.

التاريخ في العصور الإسلامية

كتابات المؤرخين في العصور الإسلامية كتبت بصيغة التراجم والحوليات مما يجعل استخلاص المعلومات وظبط التسلسل الزمني أمرا بالغ الصعوبة ويمكنك كذلك أن تلاحظ غلبة الرؤية الشخصية للكاتب على كتابته ، مثلا الطبري في كتابه (تاريخ الرسل والملوك) متأثر بالثقافة الفارسية تأثرا كبيرا بينما غلبت الروح الدينية وفكرة الملاحم على كتاب ابن كثير (البداية والنهاية) ، وكذلك ابن الأثير في كتابه (الكامل في التاريخ) فقد وضع بصمته وآراءه فيما عاصره أما أبوالفداء فهو أحد أمراء البيت الأيوبي ، ولا تستطيع أن تغفل زمن الكتابة وعلاقة الكاتب بالسلطة الحاكمة في كتابات المقريزي وابن إياس والتحيز الواضح للمماليك في كتابات المؤرخ المملوكي الأصل (ابن تغري بردي) رغم دقته في سرد الوقائع كما لا يفوتنا أن كتابات الرحالة مثل ابن بطوطة والبغدادي كتبت في عصور الازدهار ولا تعبر عن مجمل مصر الإسلامية ، ويمكنك ملاحظة فوارق هامة في تناول بعض الدول بسبب الاختلافات المذهبية ، كتاب المقريزي (اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفا) الذي يرفع من قدر الفاطميين يختلف عن سيرة ابن شداد التي تضع من قدرهم وتعلي من شأن الناصر صلاح الدين ، ويجب ملاحظة اختلاف الأسماء والمسميات حيث يطلق بعض المؤرخين على الدولة الفاطمية اسم (الدولة العبيدية) نسبة إلى عبيدالله المهدي مؤسس الدولة لينفي عنهم الانتساب لدوحة النبوة ، كما يطلق بعضهم اسم (دولة الترك بمصر) على المماليك ولا يذكرهم باسم العبودية .

كتابات االآثاريين الغربيين

الكتابات الأكاديمية الحديثة كلها مشبعة برؤية العلماء الأوروبيين وهو أمر مفهوم لأن نشأة علوم المصريات (الآثار والتاريخ) في العصر الحديث تمت على أيديهم ، وإذا سلمنا لهم بسلامة النية في النقل والتحليل والترجمة فإننا لا نستطيع أن نغفل الفوارق اللغوية و الاختلافات الثقافية ذلك أن معظم ما كتب عن الحضارة المصرية القديمة (والذي تم في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين) صار أساسا لما كتب بعد ذلك رغم الاكتشافات الأثرية التي تلت ذلك والدراسات المستفيضة في علوم اللغات وما كتبه محبوا التاريخ الفرعوني وما ورد في التاريخ الكنسي ، لكن الجميع التزم بهذه المنهجية التي تتناول فترة الأسرات الفرعونية بمعزل عن الفترة اليونانية والفترة المسيحية والعصر الإسلامي رغم أن قراءة تاريخ مصر كوحدة واحدة سوف يوضح لنا كثيرا مما استغلق علينا فهمه إذ أن (الجغرافيا التاريخية) تلعب دورا لا بأس به في توجيه مسار الأحداث السياسية والدينية بشكل يكاد يكون متكررا في كل مراحل التاريخ المصري حتى قيام الدولة الحديثة لا سيما في مجال العمران الديني.

قصص الأنبياء ليست من مصادر التاريخ

الهدف المباشر لكل القصص القرآني هو الاعتبار بمن سبق و اكتساب الحكمة من العظة التي تعقب سرد الأحداث ، ومن البديهي أن ندرك أن كل قصص القرآن جاء بلغة تخالف اللغة التي تحدث بها الأشخاص الذين تحكي القصة عنهم بما في ذلك الأنبياء فمن المؤكد أن الحوار الذي دار بين موسى وربه وبين موسى وأهل مدين وبين موسى وفرعون وبين موسى وقومه لم يدر باللغة العربية الفصحى التي هي لهجة قريش وإنما باللغة العبرانية القديمة (وهي إحدى لهجات الكنعانية السامية) وباللغة المصرية القديمة (لو كانت الأحداث في عهد الدولة الفرعونية الحديثة) أو بلغة العمالقة (من العرب البائدة) لو كانت الأحداث في زمن الهكسوس (وهو الأرجح) وهذا معناه بوضوح أن الحوار القرآني تمت صياغته بما يناسب المتلقي العربي وليس الحوار الحقيقي الذي دار في القصة الأصلية بما في ذلك الدعاء الأشهر ” رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري ” ، وكذلك حوار المسيح مع الحواريين ومع ربه دار كله باللغة الآرامية التي لم يعرف المسيح غيرها ومنها قوله ” من انصاري الى الله ” ، وكذلك الخليل إبراهيم وحواره مع قومه ودعاؤه إلى الله كان باللغة البابلية في فترة حكم العموريين وكذلك حوار نوح الذي كان باللغة العربية القديمة حيث جاءت اسماء الآلهة مبتدأة بحرف الياء (يغوث ويعوق) وذلك على غرار يثرب ويعرب وهو الذي اختفى في العربية الحديثة ، وتسري هذه القاعدة على كل قصص الأنبياء بما في ذلك عاد وثمود ومدين وسبأ لأن لغتهم وإن كانت عربية إلا أنها عربية قديمة تختلف كليا وجزئيا عن عربية القرآن.

وقد تطلب ذلك تغييرات جوهرية في عرض القصة حتى تتناسب مع فهم المتلقي وتحقيق الأثر المطلوب في نفسه .. على سبيل المثال ذكر القرآن أن يوسف قد تم بيعه بدراهم معدودات والدرهم عملة يونانية (دراخما) لم تكن موجودة في زمن يوسف ناهيك عن أن البيع كان في مصر التي لم تعرف أي عملات في تاريخها القديم لكن المقصود من العبارة أنه ثمن بخس واستعمل الدراهم لأنها العملة الدالة على ذلك بالمقارنة بالسلع الغالية التي تباع بالدينار ، أما في غير قصص الأنبياء فكثير من الأحداث تأتي بعد تمهيدها بالقول ” واضرب لهم مثلا ” وهنا لا ندري هل الرواية التالية لهذه العبارة حدثت بالفعل أم أنها تحكى على سبيل المثال وذلك في قصة صاحب الجنتين ومؤمن آل ياسين أو تأتي بعد كاف التشبيه مثل ” أو كالذي مر على قرية وهي خاوية … ” في قصة الرجل الذي أماته الله مائة عام ، ملاحظة أخرى شديدة الأهمية وهي أن القرآن لم يسرد قصصا جديدة على أسماع العرب ولم يخبرهم بجديد أو يحكي لهم عن ماضي أمم سابقة لم يسمعوا بها مثل قدماء المصريين أو الآشوريين والفرس والإغريق مثلا وإنما اكتفى بذكر الأمم التي يعرفونها جيدا مثل عاد وثمود وبني إسرائيل والروم ولم يهتم كثيرا بتفاصيل الأماكن وأسماء الشخصيات لأنه ليس كتابا في التاريخ وإنما هو كتاب وعظ وإرشاد ، ورغم ذلك يمكننا استنتاج بعض المعلومات التاريخية من ثنايا الآيات ، لكن في النهاية يحسن قراءة القصص القرآني في ذلك الإطار بما في ذلك قصة خلق آدم والتي يرى كثير من المفسرين انه خلق على الارض وان الجنة المعنية لها موقع جغرافي يمكن البحث عنه وان قول الله انه خلقه بيده تعبير مجازي عن القدرة ومثله في ذلك مثل كل المخلوقات.

العصر الليبي في مصر

لم تكن الشعوب الليبية غريبة على وادي النيل بل إنها تسكن الواحات منذ القدم ممثلة في شعب (التحنو) والذي استوطن منطقة اهناسيا والفيوم وأجزاء من مصر الوسطى في أواخر عهد الدولة القديمة لكن مع الانقسام الحادث في أواخر الدولة الحديثة بدأت جماعات من الماشواش وشعوب البحر تعمل في خدمة الفراعنة كجنود مرتزقة حتى استطاع واحد من أبرز قواد هذه الجيوش أن يجلس على عرش البلاد ، ذلكم هو الفرعون شيشنق الأول الذي أسس (الأسرة 22) ..

اتخذ الملك الجديد عاصمة جديدة له في شرق الدلتا قرب أواريس وتانيس وهي مدينة (بوبسطا) التي أطلق عليها الإغريق اسم بوباستيس وموضعها الآن تل الضبعة بالقرب من مدينة الزقازيق في محافظة الشرقية ، وهذا الملك هو الذي صعد بجيوشه إلى أورشليم ونهب كنوز المعبد وضمها إلى حوزته وتدخل في الصراعات الداخلية في مملكتي يهوذا وإسرائيل بشكل سافر ورغم تمكنه من توحيد وادي النيل مرة أخرى إلا أن خلفاءه دخلوا في قتال مع كهنة آمون ..

قام الملوك الليبيون بتنصيب أبنائهم في المواقع الكهنوتية لاسيما منصب (الزوجة الإلهية للإله آمون) والتي كان لها حق الإشراف على أوقاف المعبد وأموال الكهنة في طيبة لكن وفي أواخر عهدهم دبت الفوضى في البلاد بسبب الصراع على الحكم بين الأمراء الليبيين من حكام الدلتا فنشأت أسرات متنازعة في كل من تانيس وسايس (23 و 24) في فترة عرفت باسم (الفوضى الليبية) مما سهل غزو الكوشيين الذين بسطوا سلطانهم على ربوع البلاد بكل سهولة ويسر ..

اعترف الأمراء الليبيون بالسيادة للفراعنة الكوشيين لكنهم بعد وقت قصير تعرضوا لغزو شرس قاده الآشوريون ولم يتمكنوا من صده وانسحب آخر ملوكهم مرة أخرى إلى عاصمته نباتا حيث ظلت التقاليد الفرعونية وبناء الأهرام وعبادة آمون سائدة قرونا طويلة حتى بعد زوال الحضارة الفرعونية في مصر نفسها بينما انتقل الحكم في الدلتا إلى فرع آخر من الليبيين وهم الصاويون العظماء بسماتك ونخاو وأمازيس (الأسرة 26) أصحاب الانتصارات والإنجازات ..

وكانت عاصمتهم (سايس) وموضعها اليوم قرية صا الحجر مركز بسيون في محافظة الغربية وهم الذين نجحوا في التحرر من الآشوريين ونهضوا بالبلاد نهضة مميزة وينحدر منهم كل الحكام الذين قاوموا الاحتلال الفارسي مثل أمون حر(الأسرة 28) والأسرة 29 من منديس (تل الربع مركز تمى الأمديد محافظة الدقهلية) والأسرة 30 من سبنيتوس (سمنود الحالية بمحافظة الغربية) حيث حافظوا على استقلال البلاد فترة قصيرة أعقبها غزو فارسي ثان ثم قدوم الإسكندر ..

الإسكندرية .. ألف عام من الفن والعلم والفلسفة

مرت على مصر عصور تاريخية متعاقبة ألهبت حماس علماء التاريخ بما لها من سحر خاص وتأثير على مجريات الأحداث في المنطقة .. وقد حظيت الفترة الفرعونية بالنصيب الأكبر حتى صار لها علم باسمها (علم المصريات) والذي لم يترك شاردة ولا واردة تخص قدماء المصريين إلا رصدها ونقلها للعالم .. كذلك الفترة الإسلامية شهدت غزارة في المؤلفات التي تناولتها بالتدوين والشروح وتفصيلات الأحداث سواء على يد مؤرخين معاصرين للاحداث أو محدثين .. لكن هناك فترة بين هذين العصرين لم تأخذ حقها الكافي من الدراسة والتحليل ألا وهي الفترة اليونانية الرومانية والتي أحب أن أطلق عليها اسم (عصر الإسكندرية) والتي كانت عاصمة البلاد طوال هذه الحقبة بكاملها .. وتستمد أهميتها من الآتي :

1 ـ فترة هامة تفصل بين العصور القديمة والعصور الوسطى امتدت زهاء ألف عام (من عام 330 ق.م. وحتى 640 م.) وهو ما يشكل نسبة 20 % من تاريخ مصر المكتوب (من أول توحيد القطرين إلى يومنا هذا) وهي نسبة كبيرة لذا تستحق أن تأخذ قدرها من الاهتمام والتمعن .. وهي تنقسم إلى ثلاثة عصور تبعا للحكام وهم البطالمة والرومان والبيزنطيين.

2 ـ شهدت هذه الفترة اختلاط الحضارة المصرية مع اليونانية وهو ما كان مؤذنا بغروب شمس الحضارة المصرية القديمة ومظاهرها المتعددة من فنون عريقة وكتابة هيروغليفية بل انحسرت مظاهر الدين المعروفة وذلك بشكل تدريجي حتى قرر الأباطرة البيزنطيون القضاء على كل الديانات القديمة في المشرق ومحوها بالقوة لصالح الديانة المسيحية الصاعدة.

3 ـ شهدت الفترة تألقا للعلوم التجريبية والفنون المتنوعة خاصة في عصر البطالمة وكذلك في عصر الأباطرة الحكماء (تراجان وهدريان وبيوس وماركوس أورليوس) لكن الإنجاز الأكبر كان في الفلسفة الرواقية التي مزجت روحانية الشرق بفلسفة الغرب وكرست لفكرة التنسك والإخاء العالمي وكانت العامل الأكبر في تمهيد الطريق أمام الرسالات السماوية.

4 ـ في البداية صارت مصر جزءا من العالم اليوناني عندما دخلها الإسكندر فاتحا (وأحب أن أطلق مصطلح الفتح على كل غزو يعقبه عمران وبناء مدن) ثم صارت بعد وقت قصير مركزا هاما وأساسيا من مراكز الحضارة اليونانية (وهو ما تكرر في العصر الإسلامي ويمكن أيضا أن يتكرر في العصر الحديث عندما تلتحق مصر بركب الحضارة الغربية).

5 ـ تبرز هذه الفترة العلاقة التاريخية بين مصر واليونان والتي بدأت قبل ذلك في العصر الصاوي عندما تحالفا سويا ضد الامبراطورية الفارسية التي قامت بغزو اليونان ومصر وظل هذا التحالف قرونا طويلة ترتب عليه استيطان أعداد هائلة من اليونانيين في غرب ووسط الدلتا وهو ما أضاف عنصرا سكانيا جديدا للبلاد ساهم في تواصلها مع حوض المتوسط.

6 ـ أسفرت هذه الفترة عن نشأة عدد من المدن اليونانية مثل كانوبوس ونوكراتيس واليوسيس (في الدلتا) ومدن أنتينوبوليس وبيتوليمايس (في الصعيد) لكن أهم مدينة يونانية في مصر هي بالطبع الإسكندرية التي بناها الامبراطور المقدوني الشاب وهو لا يدري أنها سوف تصبح درة العالم اليوناني كله ومصدر الثقافة العالمية والإشعاع الحضاري لمدة ألف عام.

الإغريق والفرس في مصر

فشل ملوك طيبة في صد الغزو الآشوري المدمر وانسحب آخرهم إلى عاصمته الجديدة نباتا في أقصى الجنوب لكنهم كانوا يعلنون في إصرار أنهم من سلالة (المصريين الحقيقيين) إلا أن الكلمة الآن صارت بيد ملوك الدلتا (الذين يرتبطون بعلاقات وثيقة مع شعوب البحر في كريت وأيونيا وكاريا واليونان) ، بسط الملك أبسماتيك الأول سلطانه على ربوع الوادي وأعلن استقلاله عن الآشوريين ، حقق انتصاراته بفضل نبوءة كهنة المعبد التي تحدثت عن (رجال من البرونز يخرجون من البحر) وبالطبع كانوا يقصدون لابسي الدروع البرونزية (الجنود المرتزقة من اليونانيين والكاريين الذين قدموا بأعداد هائلة) وفي غضون سنوات قلائل كان الدلتا الغربي كله عبارة عن مستوطنات يونانية ، أعداد هائلة من التجار والسياح والجنود ، لكن أهمهم على الإطلاق هؤلاء الفلاسفة الذي وفدوا من بلاد (آلهة الأوليمب) و (أساطير الأبطال) و(إلياذة هوميروس) و(ديموقراطية بركليس) إلى الأرض التي بهرت عقولهم ووصفوها بقولهم (أرض الآلهة) ، يؤكد المؤرخون أن هذه الفترة شهدت إحياءا لثقافة الدولة القديمة على حساب ثقافة الدولة الحديثة في اللغة والآداب والفنون والدين حيث وجد الفلاسفة اليونانيون مفهوما للدين يختلف عما كان في بلادهم حيث تطلعوا بشغف إلى تلك الاحتفالات العظيمة .. تقديس الحيوانات .. الكهنة يرتلون أناشيدهم حليقي الرؤوس بثياب بيض أمام لوحة قدسية للإلهة إيزيس وهي ترضع طفلها اليتيم حور ابن الإله أوزير وتحيط برأس كل منهما هالة مستديرة رمزا لأصل حور الشمسي في العقيدة الملكية القديمة .. زيارة القبر المقدس في أبيدوس والطواف حوله وصب الماء المقدس على الجسد ابتغاء التطهر وتلقي البركات .. الاستعداد للحياة الخالدة عندما يضئ الجسد كأجساد أهل السماء فيصبح نورانيا .

تمكن قورش العظيم ملك الفرس الأخمينيين وخلفاؤه من السيطرة على العالم القديم كله بما فيها مصر محاولين نشر عقيدتهم الجديدة التي بشر بها النبي زرادشت وفحواها عبادة إله واحد (رب النور / اهورامزدا) ومحاربة (شيطان الظلام / اهريمن) وهي العقيدة التي أثرت تأثيرا بالغ الأهمية على الفكر الفلسفي للعالم كله طيلة ألف عام أو يزيد حيث نشأت فكرة الخير والشر ، الجبر والاختيار وكذلك فكرة الإله اللامحدود .. وخلال فترة الاحتلال الفارسي حدثت تأثيرات ثقافية متبادلة خاصة ما يتعلق بالحياة بعد الموت .. تطلع الفرس والإغريق بشغف إلى تلك النصوص القديمة من متون الأهرام تتحدث عن يوم الأبدية الذي اقترب .. عندما تظلم السحب والنجوم تمطر الأرض والأقواس تترنح وبعدها يفتح باب السماء ليدخل كل البشر إلى قاعة الحساب الإلهية .. وتكتمل الصورة في نصوص حديثة تصف بهوا كبيرا سقفه بلهب النيران وعلامة الحق وفيه مقصورة يجلس فيها أوزير على عرشه ومن أمامه أنوبيس (إله الجبانة) وآكل الموتى (حيوان خرافي خليط بين الأسد والتمساح وفرس النهر) .. في مؤخرة البهو يجلس 42 قاضيا (يمثلون غالبا الأقاليم المصرية في شكلها النهائي) .. أما في الجزء الأمامي فهناك الميزان العظيم الذي يوزن فيه قلب الميت في كفة وعلامة الحق في الكفة الأخرى ليرى هل ثقلت موازينه أم خفت موازينه وبعدها يسجل (تحوت / كاتب الآلهة) النتيجة ثم يسلمها أوزير ليقرر مصيره ما بين الحقول الفردوسية في قارب النجاة (حيث شجرة الحياة وقصر السماء) أو تلقى روحه في الجحيم يأكل القاذورات وتلدغه الثعابين والعقارب.

جاء الفلاسفة والعلماء أرسالا إلى مصر .. فيثاغورس الشاب الذي توسط له الملك أمازيس لدى الكهنة حتى يقبلوه بينهم ، وبعد ثلاث سنوات من الاختبارات القاسية سمحوا له بتلقي الحكمة القدسية حيث قضى ربع قرن يتعلم بينهم ثم خرج إلى إحدى جزر البحر المتوسط داعيا إلى مذهبه الفلسفي والرياضي ويعزى إليه نحت كلمة (فلسفة = حب الحكمة) ، أفلاطون قبع هو الآخر عند أقدام الكهنة المصريين بضع سنين يتعلم على أيديهم .. لقد غادر بلاده بعد تجربة مريرة حيث شهد إعدام أستاذه سقراط (نبي الفلاسفة الذي كان يطرح أسئلة تواجه السوفسطائيين وتشكك في آلهة الأوليمب وقوانين أثينا) ، وبعد عودته أنشأ (الأكاديمية) وتحدث عن (الجمهورية الفاضلة) وعن المثل العليا (الفلسفة المثالية) وتتضمن فكرته وجود إله صانع وصور (مثل) أزلية لا تتغير وهي نماذج وأنماط للعالم أما الوعاء فهو الذي نسميه المادة لذا فإن الجسد يفنى أما عالم التقوى والعدالة والجمال فإنه لا يفنى ، ومن بين أبرز تلاميذه رائد (المدرسة العقلية) المعلم الأول أرسطو والذي أنشأ (الليسيوم) حيث تتلمذ على يديه (المشاءون) الذي مزجوا بين النظر الفلسفي والعلوم الطبيعية حيث رأى أن هناك سلسلة من الموجودات تبدأ من المادة الخالصة التي لا يمكن أن نعرفها وتسير تصاعديا لتشمل الكائنات وتنتهي عند الإله المتسامي المتكامل المحرك الأول ، ومن أهم تلاميذه تأثيرا في مسار التاريخ هو ملك مقدونيا الشاب الاسكندر بن فيليب الذي قاد جيوشه موحدا بلاد اليونان ثم محطما للإمبراطورية الفارسية الأخمينية ومن ثم اتخذ طريقه إلى مصر (أرض الآلهة).

البطالمة والرومان في مصر

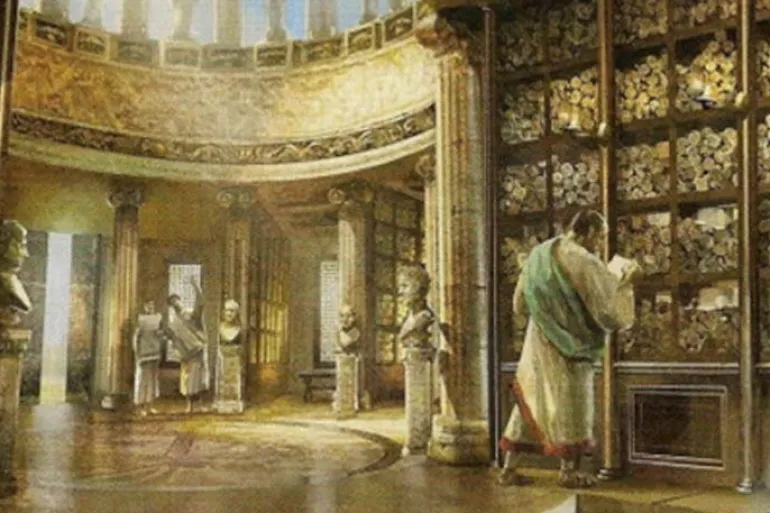

في بلاط بطليموس الأول لعب كبير كهنة أون الكاهن السمنودي مانيتون دورا هاما في مزج العقائد المصرية واليونانية حيث أدمج كل من الإله المصري أوزير وكبير آلهة اليونان زيوس لينتج لنا معبود جديد هو سيرابيس الذي تمتع بهيئة رجل مثالي الجمال في عنفوان قوته تبدو عليه أمارات الحكمة ، ابتدع الملك ذلك لتكون هناك رابطة بين رعاياه من المصريين واليونانيين ، وقد أصبح الإله الأساسي في مملكة البطالمة وأصبحت الأيمان تعقد على النحو التالي : ” باسم سيرابيس وإيزيس والآلهة الأخرى … ” ، شيدت معابد سيرابيس داخل وخارج مصر لتقديس المعبود الجديد الذي أصبح إله الموتى وزوج إيزيس وكان أعظم هذه المعابد في العاصمة الجديدة (الاسكندرية) تحت اسم السيرابيوم لكن تقدير بطليموس الثاني للعلم والفلسفة كان دافعا لإنشاء مكتبة الاسكندرية و(الموزيون) الذي تقدس فيه ربات (الميوز/ الفنون والآداب) حيث سعى لاجتذاب العلماء والفلاسفة من كل بلاد اليونان وهناك كانت تعرض كل الأفكار والآراء بحرية تامة دون أن تتأثر بالموروث الديني الشعبي الذي كان هدفه الوحيد سياسيا بالدرجة الأولى ، لقد نعمت الدولة البطلمية بنعمة التسامح الديني الذي غاب في دولة السلوقيين في الشام وكان سببا فيما عرف هناك باسم (عصر الآلام) ، تلقائيا تم رفع الملوك البطالمة إلى مصاف الآلهة فقد اجتمع الكهنة في (كانوب) للنظر فيما قدمه بطليموس الثالث وزوجته من إحسان للمعابد فاكتشفوا أن الزوجين كانا من الآلهة المبجلة ، أما ابنهما بطليموس الرابع فقد أعلن الكهنة في بيان لهم أنه هو حقا وصدقا حورس الممتلئ شبابا القوي الذي نصبه أبوه ملكا الذي امتلأ قلبه بقوى الآلهة ، حامي الناس ، المتفوق على أعدائه الذي أسعد مصر وملأ معابدها نورا .. شبيه الشمس .. سليل الملكين الخيرين الذي حبته الشمس بالنصر .. صورة آمون الحسية .. حبيب إيزيس ، أما أشهر نصوص التبجيل فهي تلك التي كتبها الكهنة على حجر رشيد بثلاث لغات يعلنون فيها تفويض الآلهة للملك بطليموس الخامس أبيفانس (الطاهر) بحكم البلاد.

تأثر الرومان كثيرا بذلك الدين الهجين (المصري اليوناني) ففي عهد تراجان أوفدت بعثة إلى روما اصطحبت معها تمثال سيرابيس صانع المعجزات الذي ذاع صيته في كل بقاع الامبراطورية التي آمنت به سيدا لعالم الخلود وزوجا للإلهة العليا إيزيس بعد أن غدت أم الأشياء وسيدة جميع العناصر والبداية الأولى للأزمنة .. ملكة الموتى ورئيسة أهل السماء .. المظهر الموحد للآلهة والإلهات .. ابتلعت إيزيس جميع الآلهة التي كانت تعبد في أوروبا .. من روما وإيطاليا ومن البحر الأسود إلى البحر الأحمر كانوا يعبدونها على أنها الفضلى الجميلة الطاهرة المقدسة المتصوفة حبيبة الآلهة ، زوجة سيرابيس وأحد أضلاع المثلث المقدس والذي يمثل ضلعه الثالث حور (الطفل الإلهي المعجزة) ذلك الذي ينطق في اليونانية (حوربقراط = هربوكراتيس) وكان يمثل بهيئة طفل سمين يمص إصبعه وأحيانا على هيئة المحارب الفارس يقذف رمحه نحو تمساح يجثم تحت قدميه ، في كل بلاد حوض المتوسط أقيمت الأعياد للثالوث المقدس خاصة عيد القيامة الذي يمتد ثلاثة أيام يمثل فيها موت (أوزير / سيرابيس) والبحث عن جثته ثم العثور عليها وقيامته ..

سادت العبادة الجديدة في أفريقيا الشمالية وفي أسبانيا وفي بلاد الدانوب وفي فرنسا ووجدت في انجلترا نقوش تمجد إيزيس وسيرابيس وبمرور الوقت استقطب الثالوث كل الأساطير والروايات الدينية ، نسبت إلى سيرابيس قصص الشفاء وقصص السحرة الذين يجففون البحيرات بكلمة ينطقونها أو يجعلون الأطراف المقطوعة تقفز إلى أماكنها أو أولئك الذين يقومون بإحياء الموتى ، أخذ سيرابيس صفات الإله الفارسي مثرا صاحب العشاء الرباني المصنوع على هيئة الصليب ، واستولى على صفات الإله اليوناني ديونسيوس صاحب القلب المقدس وابن الإله الأوحد الذي قتله البشر فحملوا إثم خطيئة عالمية لا يغفرها إلا الخلاص بالإيمان به وبالتعميد وبتعاطي جرعات من النبيذ تمثل روح ابن العذراء فتسري فيه الروح الخالدة ، حيث يمكنه تحويل الماء إلى نبيذ وإطعام جمع غفير بتحويل قليل الطعام إلى كثير ، كما اتصف سيرابيس أيضا بصفات الإله السامي حدد إله الزوابع الذي يأتي على سحاب السماء بقوة ومجد كثير، وفي النهاية حل سيرابيس مكان الإله السومري القديم تموز الشهيد الذي ولد من عذراء وقام من بين الموتى كما صار سيرابيس هو ابن الإله الذي نزف دمه في جذوع شجرة الصنوبر المقدسة بدلا من الإله آتيس ابن العذراء نانا ، أصبح سيرابيس هو الصورة التجسيدية للإله حيث أقسم أعضاء مجلس الشيوخ الروماني أن الامبراطور أغسطس ارتفع بعد موته جسدا حيا إلى السماء على هيئة سيرابيس كما آمن آخرون إيمانا يقينيا أن الامبراطور نيرون المتوفي سوف يعود هابطا من السماء في موعد محدد ليحكم بين الناس بالمحبة والسلام لأن الذي ارتفع إلى السماء هي روح سيرابيس..