الجزائر .. مدينة بلقين بن زيري

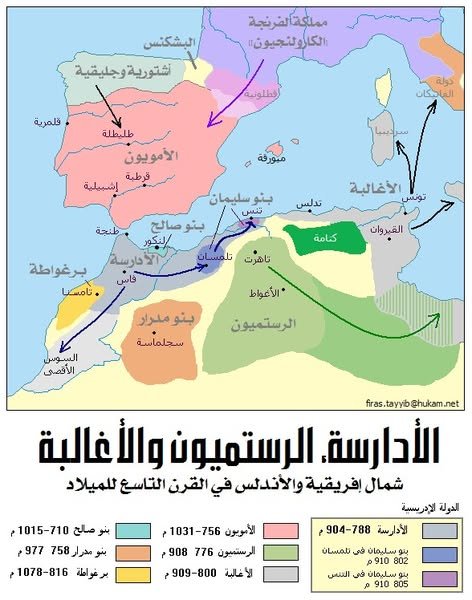

في القرن العاشر الميلادي دارت رحى معارك طاحنة في منطقة المغرب الأوسط بين قبيلتين من البربر هما صنهاجة التي كانت موالية للفاطميين في إفريقية ضد قبيلة زناتة بزعامة بني برزال الموالين للأمويين في الأندلس ، وعندما تولى الخليفة المعز لدين الله الفاطمي قرر حسم هذا الصراع بشكل نهائي فكلف نائبه على المغرب الأمير زيري بن مناد الصنهاجي بالتقدم نحو تلمسان حيث حقق انتصارا كبيرا على الزناتيين ودفعهم باتجاه المغرب الأقصى ..

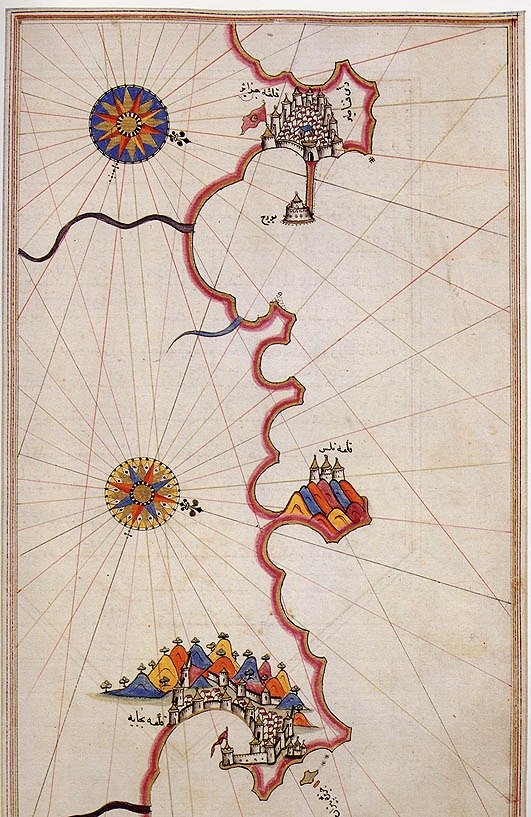

وفي عام 960 م. برزت الحاجة لوجود قاعدة عسكرية يمكنها السيطرة على بلاد المغرب جميعا فطلب الأمير زيري من ابنه الأمير أبي الفتوح سيف الدولة بلقين بن زيري أن يبحث عن موقع يصلح لهذه المهمة ، وعلى الفور انطلق بلقين من مقر إقامته في مدينة أشير وسار شمالا باتجاه الساحل حيث عثر على منطقة تتوسط البلاد كلها من القيروان شرقا إلى فاس غربا وذلك على تل عال بالقرب من أطلال مدينة إيكوزيوم (قسيمة) الفينيقية القديمة ..

وشرع بلقين في بناء مدينة جديدة عرفت باسم جزائر بني مزغنة وذلك بسبب جيرانها من قبيلة بني مزغنة الصنهاجية الذين نزلوا في المنطقة وحطوا رحالهم هناك وكذلك بسبب وجود أربع جزر صغيرة بالقرب من الساحل (أدمجت بعد ذلك في أرصفة الميناء) ، وعندما قرر الخليفة المعز الانتقال إلى القاهرة استخلف على بلاد المغرب كلها الأمير بلقين وأوصاه باستكمال التوسع فانتقل للإقامة بالقيروان لكن الجزائر ظلت مركز العمليات الحربية ..

وفي القرن التالي استقبلت المدينة عرب بني هلال ثم خضعت لحكم المرابطين حيث توسعت وازدهرت على يد يوسف بن تاشفين وبني فيها الجامع الكبير عام 1097 م. وتحولت إلى قاعدة للمغرب الأوسط في العصور التالية ، واكتسبت المدينة أهميتها بعد وصول هجرات الأندلسيين حيث كان عليها عبء مواجهة غارات الأسبان مما استدعى تدخل العثمانيين بواسطة خير الدين بارباروسا حيث أعلنت الجزائر عاصمة رسمية للإيالة الجديدة عام 1518 م.

بجاية .. مدينة الناصر بن علناس الحمادي

في عام 408 هـ / 1018 م. انقسمت دولة بني زيري الصنهاجية البربرية إلى دولتين الأولى تحت حكم المنصور بن بلقين بن زيري في ولاية أفريقية (تونس حاليا) وعاصمتها القيروان والثانية تحت حكم أخيه حماد بن بلقين في المغرب الأوسط (الجزائر حاليا) وبنى لنفسه عاصمة بالقرب من مدينة المسيلة في المنطقة الداخلية أطلق عليها اسم (قلعة بني حماد) وعرف هذا الفرع باسم الدولة الحمادية تمييزا له عن الفرع الآخر الذي احتفظ باسم بني زيري ، وفي عهد حفيده الناصر بن علناس بن حماد تم إنشاء عاصمة جديدة للدولة تطل على الساحل وتتوسط جميع المدن التابعة لها وأطلق عليها اسم بجاية ..

وفي كتاب معجم البلدان كتب ياقوت الحموي يصف بجاية وسبب اختطاطها وما انطوي عليه من أحداث فيقول : « مدينة على ساحل البحر بين أفريقية والمغرب كان أول من اختطها الناصر بن علناس بن حماد بن زيري في حدود عام 457 هـ بينها وبين جزيرة مزغناي (الجزائر العاصمة حاليًا) أربعة أيام كانت قديمًا ميناء فقط ثم بنيت المدينة من لحف جبل شاهق وفي قبلتها جبال .. كانت قاعدة ملك بني حماد وتسمى الناصرية أيضًا باسم بانيها وهي مفتقرة إلى جميع البلاد لا يخصها من المنافع شيء إنما هي دار مملكة تركب منها السفن وتسافر إلى جميع الجهات وبينها وبين ميلة ثلاثة أيام » ..

وكان السبب في اختطاطها أن تميم بن المعز بن باديس صاحب أفريقية أنفذ إلى ابن عمه الناصر بن علناس محمد بن البعبع رسولًا لإصلاح حال كانت بينهما فاسدة فمر ابن البعبع بموضع بجاية وفيه أبيات من البربر قليلة فتأملها حق التأمل وأشار عليه (أي على الناصر) ببناء بجاية وأراه المصلحة في ذلك والفائدة التي تحصل له من الصناعة بها وكيد العدو ، فأمر من وقته بوضع الأساس وبناها بعسكره ولما توفي الناصر سنة 481 هـ واصل ابنه المنصور الاهتمام بعمران المدينة وكان معروفًا بولعه بالبناء فأسس جامع بجاية وجدد قصورها وتأنق في اختطاط المباني وتشييد القصور وإجراء المياه في الرياض والبساتين ..

وتمتعت بجاية في عهد الحماديين بسمعة طيبة وشهرة واسعة بسبب معاهدها الثقافية المتعددة وتجارتها الرائجة على الشاطئ الأفريقي واستقبالها الموريسكيين الهاربين من محاكم التفتيش بالأندلس كما اشتهرت بعد ذلك بقوتها البحرية التي دافعت بها عن شواطئ المغرب العربي وذلك عندما استنجد أهلها بالعثمانيين في تونس لمناصرتهم ضد الغزو الأسباني حيث كانت المدينة قاعدة الانطلاق لتحرير الساحل كله وطرد الأسبان نهائيا ، وقد نزل فيها ابن خلدون ووصف استقبال أهلِها له فقال : « فاحتفل السلطان بقدومي وأركب للقائي وتهافت أهل البلد عليَّ من كل أوبٍ يمسحون أعطافي ويقبلون يدي وكان يوماً مشهوداً ».

وهران .. مدينة محمد بن أبي عون الجمحي

في عام 902 م. قرر التجار والبحارة الأندلسيون في ثغر ألمرية البحث عن مكان يصلح لإنشاء محطة تجارية على الناحية المقابلة لهم من الساحل الأفريقي وذلك لتسهيل نقل البضائع مع مدن تلمسان وتاهرت وذلك بدعم من أمير قرطبة عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الأوسط الأموي الذي سيطر على جزر البليار وتحكم في تجارة غرب المتوسط وانتدب لذلك واحدا من كبار أعيان وتجار ألمرية وهو محمد بن أبي عون الجمحي القرشي حفيد سيد بني جمح الصحابي صفوان بن أمية ..

وصحبه في ذلك رئيس البحارة محمد بن عبدون حيث نزلوا عند خليج بالقرب من أطلال مستعمرة فينيقة مهجورة دمرت في القرن الخامس الميلادي أثناء الصراع بين الرومان والوندال وكانت تسمى (يونيكا كولونيا) وتعني باللاتينية المستعمرة الفريدة لكن المنطقة كانت تسمى إيفري بالأمازيغية وأطلق عليها الأندلسيون وهران وتعني الأسود بلهجتهم ، وخلال سبع سنوات ازدهرت المحطة والمرسى وتحولت إلى مدينة كبيرة وجذبت القبائل البربرية وتولى إمارتها محمد بن أبي عون ..

يقول أبو عبيد البكري في المسالك والممالك (وبنى مدينة وهران محمد بن أبي عون ومحمد بن عبدون وجماعة من الأندلسيين البحريين الذين ينتجعون مرسى وهران باتفاق منهم مع نفزة وبني مسقن وهم من أزداجة وكانوا من أصحاب القرشي سنة 290 هـ فاستوطنوها سبعة أعوام) ، وقال الحسن الوزان المعروف بلقب ليون الإفريقي (وهران مدينة كبيرة تتوفر على مرافق وجميع أنواع الأشياء اللائقة بمدينة طيبة كالمدارس والحمامات والمستشفيات والفنادق يحيط بالمدينة سور جميل عال) ..

تعاقب عليها الفاطميون والمرابطون والموحدون وازدهرت في عهد الزيانيين وتمتعت بحكم ذاتي ، وبعد سقوط الأندلس توسعت بعد قدوم الموريسكيين وتعرضت للاحتلال الأسباني حتى حررها العثمانيون وضموها إلى إيالة الجزائر ، ومن أشهر علمائها قاضي المالكية أحمد بن أبي عون الجمحي الوهراني والمحدث أبو بكر يحيى بن عبد الله الجمحي القرشي والتاجر والفقيه أبو القاسم خالد بن عبد الله الهمداني وأبو العباس أحمد بن عبد الله بن ذكوان الأموي قاضي الجماعة في عهد المنصور بن أبي عامر ..

وقال عنها ابن خلدون (وهران متفوقة على جميع المدن الأخرى بتجارتها وهي جنة التعساء من يأتي فقيراً إلى أسوارها يذهب غنيا) ، وقال الشريف الإدريسي في وصفها الجغرافي (وهران على حافة البحر تواجه الميرية على الساحل الأندلسي ويفصلهما يومين من الإبحار .. مرسى الكبير هو ميناء ليس له مثيل .. وهران وافرة الثمار سكانها هم رجال أفعال أقوياء وفخورين) ، وقال ابن خميس (المدينتين الساحليتين اللتين أعجبتاني في المغرب العربي هما وهران خازر وجزائر بولوغين) ..

تلمسان .. مدينة موسى بن نصير

في عام 89 هـ. / 708 م. أقام القائد موسى بن نصير معسكره بالقرب من قلعة رومانية قديمة تعرف باسم بوماريا بعد أن انسحبت منها حاميتها وبنى فيها مسجدا على غرار جامع القيروان لتكون النواة الأولى التي نشأت فيها بالتدريج مدينة تلمسان ، ثم عين عليها نائبه طارق بن زياد ليشرف منها على شمالي المغرب حتى طنجة لتكون هذه المدينة بعد ثلاث سنوات قاعدة الإمداد الخلفية للجيوش التي عبرت إلى الأندلس ومنها تبادل طارق الرسائل مع يوليان حاكم سبتة للإعداد لذلك كما يقول ابن عبد الحكم ..

وعرفت المدينة في بداياتها باسم مدينة الجدار بالعربية أو أجادير بالأمازيغية حيث كانت تابعة للقيروان حتى تمكن أبو قرة اليفريني زعيم الخوارج الصفرية من الاستيلاء عليها واتخذها مقرا لحكمه فقام بتوسعتها وبناء السور الكبير حولها وبنى البوابة المعروفة حتى اليوم باسم باب أبي قرة (وهو من قبيلة زناتة البربرية) وذلك في عام 148 هـ / 736 م. ثم استولى عليها الأدارسة في عام 173 هـ./ 790 م. وبنى فيها مولاي إدريس الأول المسجد الجامع وأطلق عليها البربر اسم تلم سان أي (تجمع الاثنين) ..

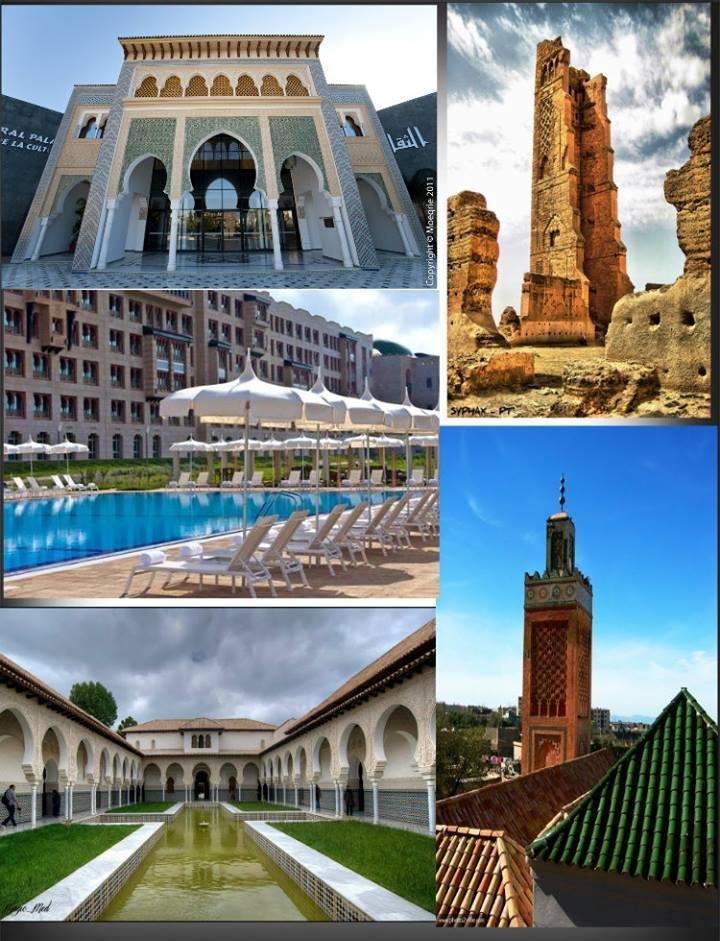

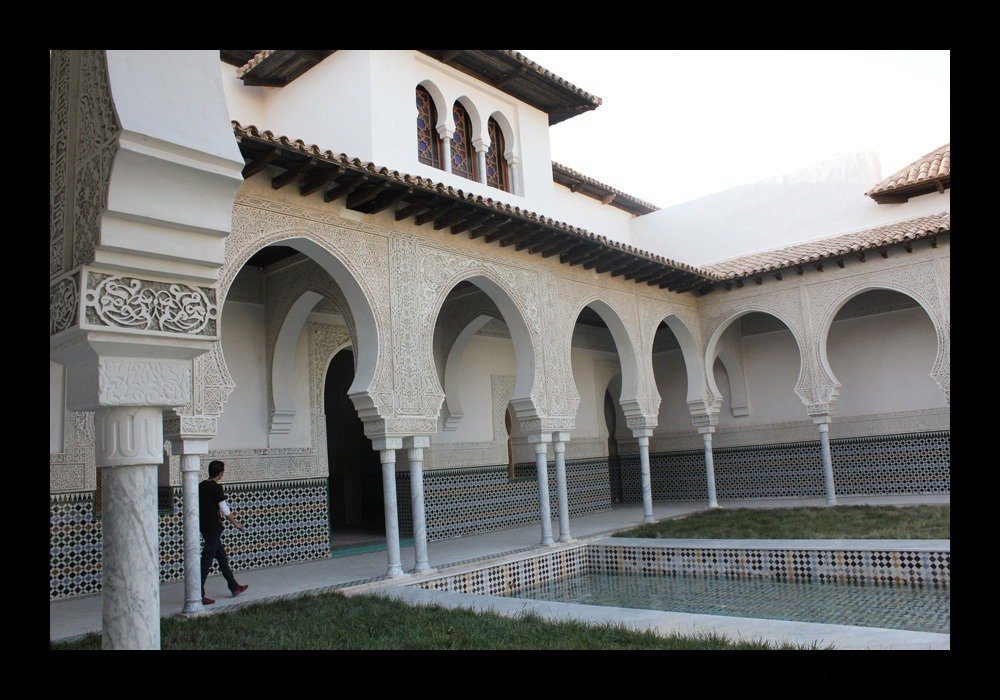

بعد ذلك تنازع عليها الفاطميون والأمويون ثم في عام 442 هـ. / 1014 م. تلقت المدينة سيلا من هجرات عرب بني هلال ثم في عام 474 هـ. / 1081 م. دخلها المرابطون بقيادة يوسف بن تاشفين حيث قام بتوسعة المدينة وأسس ضاحية تقرات وبنى فيها المسجد الكبير ، وبلغت المدينة أوج عظمتها في عهد الدولة الزيانية حيث تحولت في عام 634 هـ / 1236 م. إلى عاصمة للمغرب الأوسط على يد يغمراسن بن زيان (من قبيلة بني عبد الواد الزناتية) وعرفت باسم (سلطنة تلمسان) طوال ثلاثة قرون ..

تأسس فيها قصر المشور ليكون مقرا للحكم وازدهرت المدينة اقتصاديا وتجاريا ونشطت فيها الحركة الثقافية والعلمية وتأسست فيها المدارس المتنوعة وظهر فيها عدد من المتصوفة من أشهرهم أبو مدين شعيب التلمساني ، ومع سقوط الأندلس تلقت تلمسان سيلا من الموريسكيين المهاجرين وعلى رأسهم الأمير أبو عبد الله الزغل حاكم غرناطة السابق وكان عليها عبء التصدي للهجمات الأسبانية على الساحل الجزائري برا وبحرا حتى أنقذها خير الدين بربروسا في النهاية وضمت إلى إيالة الجزائر ..

تاهرت .. مدينة عبد الرحمن بن رستم

في القرن الثاني الهجري انتشر مذهب الخوارج الإباضية في المغرب الأوسط (الجزائر حاليا) وتمكنوا من إقامة دولة لهم وتأسيس عاصمة جديدة في منطقة منيعة تحت قيادة الإمام عبد الرحمن بن رستم الفارسي حيث ضمت الدولة أخلاطا من العرب والفرس والبربر وغيرهم ، واختار موقعها في سفح جبل جزول عند التقائه بوادي الشلف على بعد عشرة كيلومترات في الغرب من بناء بربري قديم بني في العصر الروماني كان يعرف باسم حصن ابن بخاثة وسرعان ما عمرت المنطقة وتوافدت القبائل البربرية للسكن في كلا الموضعين ..

وجاء تفصيل ذلك في كتاب الدرر السنية (مدينة تيهرت أسسها عبد الرحمن بن رستم بن بهرام وكان مولى لعثمان بن عفان وكان خليفة لأبي الخطاب أيام تغلبه على إفريقية ولما دخل ابن الأشعث القيروان فر عبد الرحمن إلى الغرب بأهله وما خف من ماله فاجتمعت إليه الأباضية وعزموا على بنيان مدينة تجمعهم ، فنزلوا بموضع تيهرت وهي غيضة بين ثلاثة أنهار فبنوا مسجدا من أربع بلاطات واختط الناس مساكنهم وذلك في سنة 161هـ وكانت في الزمان الخالي مدينة قديمة فأحدثها عبد الرحمن بن رستم وبقى بها إلى أن مات في سنة 168 هـ) ..

وقال ابن الصغير (وأتتهم الوفود والرفاق من كل الأمصار وأقاصي الأقطار فقلما ينزل بهم أحد من الغرباء الا استوطن معهم وابتنى بيتا بين أظهرهم لما يراه من رخاء البلد وحسن سيرة إمامه وعدله في رعيته وأمانه على نفسه وماله حتى لا ترى دارا إلا قيل هذه لفلان الكوفي وهذه لفلان البصري وهذه لفلان القروي وهذا مسجد القرويين ورحبتهم وهذا مسجد البصريين وهذا مسجد الكوفيين واستعملت السبل إلى بلاد السودان وغيرها من البلدان من مشرق ومغرب بالتجارة وصنوف الأمتعة والعمارة زائدة والناس والتجار من كل الاقطار قابلون) ..

أطلق الإباضية على مدينتهم اسم معسكر ابن رستم وأحاطوه بقلعة أطلقوا عليها اسم المعصومة وعرفت بلقب (عراق المغرب) لكن البربر أطلقوا عليها اسم تيهرت (أرض الأسود) ، وعندما استولى الفاطميون عليها في القرن الرابع قاموا بإعمار الحصن البربري في الجزء الشرقي الذي عرف باسم تاهرت القديمة وبنوا فيه مسجدا واهتموا بعمرانها لمنافسة مدينة الخوارج التي عرفت باسم تاهرت المحدثة والتي ظلت مزدهرة اقتصاديا وتجاريا وزراعيا حتى زمن الموحدين ، وموضعهما اليوم مدينة تيارت الجزائرية وضاحيتها تاقدمت ..