الخانكة (خانقاه الصوفية) .. مدينة الناصر محمد بن قلاوون

أول مقر للصوفية في القاهرة كان بجوار دار الوزارة في المكان الذي عرف وقتها باسم خانقاه سعيد السعداء وكانت في الأصل دار سكن الوزراء الفاطميين فحولها السلطان صلاح الدين الايوبي إلى مبنى يجمع بين المسجد والمدرسة ويحوي أماكن تعبد الصوفية التي تعرف باسم الخلاوي وصار هذا البناء المجمع يعرف باسم خانقاه وهي كلمة فارسية تعني مكان العبادة والخلوة ثم انتشرت في ربوع القاهرة والأقاليم وصارت من العمائر الاسلامية المميزة..

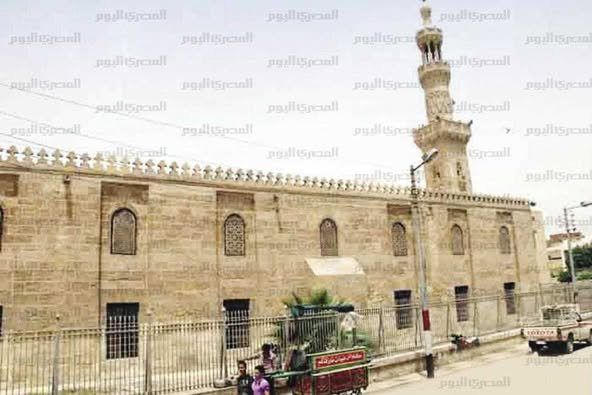

وأكبر خانقاه خارج القاهرة كانت في شمالها الشرقي عندما قرر السلطان المملوكي الناصر محمد بن قلاوون أن يؤسس واحدة على قطعة أرض خالية بالقرب من منتجعه في قرية سرياقوس حيث اهتم بعمارتها وأجرى عليها الأوقاف حتى عمرت وصارت جاذبة للناس فأقاموا الأسواق والمنازل ثم اتسع البناء حولها واضاف لها الاشرف برسباي مسجده المعروف وتحولت إلى المدينة التي تعرف اليوم باسم الخانكة (تحريف الخانقاه) في محافظة القليوبية ..

قال عنها السخاوي (الخانقاه السرياقوسية وهِيَ حَادِثَة فِي شَرْقي مصر عرفت بالخانقاه بِفَتْح النُّون رِبَاط الصُّوفِيَّة الَّتِي بناها النَّاصِر مُحَمَّد بن الْمَنْصُور قلاون وكمل بناؤها فِي سنة خمس وَعشْرين وَسبع مئة وَالنِّسْبَة إِلَيْهَا خانقاهي وَلَكِن الْجَارِي عَلَى الْأَلْسِنَة فِي النُّطْق بِهَا بِالْكَاف بدل الْقَاف وَيُقَال فِي المنسوبين إِلَيْهَا الخانكي وَقَدِ اتسعت وتزايدت بهجتها بِمَا جدد فِيهَا من الْمدَارِس والْأَسْوَاق والدور وَكثر النَّازِل فِيهَا والمستبضع مِنْهَا وَقَدْ دَخَلتهَا كثيرا وكتبت بِهَا عَنْ غَيْر وَاحِد) ..

وجاء في الخطط المقريزية (خانقاه سرياقوس أنشأها السلطان الملك الناصر محمد بن قلاون .. وذلك انه لما بنى الميدان والاحواش ببركة الجب اتفق أنه ركب على عادته للصيد هناك، فأخذه ألم عظيم في جوفه كاد يأتي عليه وهو يتجلد ويكتم ما به حتى عجز، فنزل عن الفرس والألم يتزايد به، فنذر لله إن عافاه الله ليبنين في هذا الموضع موضعا يعبد الله تعالى فيه وعاد إلى قلعة الجبل فلزم الفراش مدّة أيام ثم عوفي ..

فركب بنفسه ومعه عدّة من المهندسين، واختط على قدر ميل من ناحية سرياقوس هذه الخانقاه، وجعل فيها مائة خلوة لمائة صوفيّ، وبنى بجانبها مسجدا تقام به الجمعة، وبنى بها حمّاما ومطبخا، وكان ذلك في ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين وسبعمائة. فلما كانت سنة خمس وعشرين وسبعمائة، كمل ما أراد من بنائها، وخرج إليها بنفسه ومعه الأمراء والقضاة ومشايخ الخوانك، ومدّت هناك أسمطة عظيمة بداخل الخانقاه) ..

شيوخ الخانقاه (مدينة الخانكة)

شمس الدين الأنصاري الخانكي : فى كتاب تحفة الأحباب وروضة الطلاب للسخاوى أن من صوفية الخانقاه الشيخ محمد شمس الدين ابن الشيخ محمد بن ناصر الدين محمد بن جمال الدين عبد الله بن أبى حفص عمر الأنصارى الشافعى المعروف بابن الزيات الصوفى الأزهرى ، صاحب كتاب الزيارات المسمى بالكواكب السيارة فى ترتيب الزيارة ، فرغ من جمعه فى عشرين من رجب سنة أربع وثمانمائة ولم يزل يفيد الطالبين والواردين إلى أن توفى فى يوم الأحد مستهل ذى القعدة سنة أربع عشرة وثمانمائة بخانقاه سرياقوس ودفن من يومه هناك.

درويش الأقصرائي الخانكي : فى الضوء اللامع للسخاوى أن بخانقاه سرياقوس فى شرقيها قبر الصالح المعتقد الشيخ درويش الأقصراى ، قال واسمه محمد ولقبه درويش الأقصراى الخانكى كان صالحا خيرا دينا ، وأفنى عمره فى السياحة والحج كل سنة ماشيا ، كل ذلك مع المعرفة والعقل والفصاحة فى اللغة التركية وفهم قليل فى غيرها وكان حسن الشكل منوّر الشيبة وهو إلى الطول أقرب لا يغطى رأسه إلا نادرا ، مات فى ذى القعدة سنة سبع وخمسين وثمانمائة بهذه الخانقاه وقبره يقصد بالزيارة.

عبد الغني الجوجري الخانكي : في الضوء اللامع أن عبد الغنى بن محمد بن أحمد الجوجرى ثم الخانكى أنشأ مدرسة فى الخانقاه وجاور مرارا منها فى سنة أربع وتسعين بعد حجه فى التى قبلها وكان ذا ثروة ناشئة عن إدارته الدواليب وتجارته وغير ذلك.

سراج الدين الدمشقي الخانكي : في الضوء اللامع أن عمر بن على بن غنيم بن على السراج أبا حفص بن أبى الحسن الدمشقى الأصل الخانكى المولد المشتولى المنشأ الشافعى ويعرف بالنبتيتى ، قرية بالقرب من الخانقاه ولد تقريبا بعيد الثمانين وسبعمائة بالخانقاه ونشأ مع أبويه بمشتول الطواحين شرقية.

وذكرت له أحوال صالحة وكرامات طافحة أفردها ولده محمد فى جزء مع المداومة على التهجد والصوم وإكرام الوافدين وملازمة الصمت ، وقطن بنبتيت نحو خمسين سنة وبنيت له بالقرب منها زاوية ولكنه انتقل قبيل موته فى سنة خمس وستين إلى الخانقاه وبنيت له بشرقيها بالقرب من ضريح الشيخ مجد الدين زاوية أيضا ، ومات فيها عن قرب قبيل الظهر ثالث المحرم سنة سبع وسبعين ودفن بها.

رمضان السفطي الخوانكي : وينسب إليها كما فى الجبرتى الإمام المتقن المتفنن الشيخ رمضان بن صالح بن عمر بن حجازى السفطى الخوانكى الفلكى الحيسوبى ، وهو مؤلف في علم الفلك والرياضيات ، توفى ثانى عشر جمادى الأولى سنة ثمان وخمسين ومائة وألف يوم الجمعة ودفن بجوار تربة الشيخ البحيرى كاتب القسمة العسكرية بجوار حوش العلامة الخطيب الشربينى.

ومن تآليفه كتاب الطالب لعلم الوقت وبغية الراغب فى معرفة الدائر وفضله والسمت ، والكلام المعروف فى أعمال الكسوف والخسوف ، والدوحات الوريفة فى تحرير قسى العصر الأول وعصر أبى حنيفة ، وبغية الوطر فى المباشرة بالقمر ، وكشف الغياهب عن مشكلات أعمال الكواكب ، ومطالع البدور فى الضرب والقسمة والجذور ، والقول المحكم فى معرفة كسوف النير الأعظم ، ورشف الزلال فى معرفة استخراج قوس مكث الهلال.

سرياقوس

فى خطط المقريزى عند الكلام على سرياقوس والميدان الناصرى أن السلطان الناصر محمد بن قلاوون كان يتردد إلى سرياقوس كثيرا، وأنشأ فى شرقيها ميدانا بالقرب من الخانقاه، وكان إنشاؤه سنة ثلاث وعشرين وسبعمائة، وبنى فيه قصورا جليلة وعدة منازل للأمراء، وعمل فيه بستانا أحضر له ولبستانه الذى أنشأه بجزيرة الفيل من دمشق الشام سائر أصناف الشجر.

وأحضر معها خولة الشام والمطعمين فغرسوها فيهما وطعموها، ومنهم تعلم الناس بمصر تطعيم الأشجار ، وجعل السلطان فواكه هذا البستان مع فواكه بستان جزيرة الفيل تحمل بأسرها إلى الشرابخانه السلطانية بقلعة الجبل ، ولا يباع منها شئ البتة ، وتصرف كلفهما من الأموال الديوانية ، فجادت فواكه هذين البستانين وكثرت ، حتى حاكت بحسنها فواكه الشام ؛ لشدة الخدمة والعناية بهما.

ثم اختار أن يحفر خليجا من بحر النيل ؛ لتمر فيه المراكب إلى ناحية سرياقوس ؛ لحمل ما يحتاج إليه من الغلال ، وجعل فمه من موردة البلاط ، ويمر بالميدان الظاهرى إلى بركة قرموط إلى ظاهر باب البحر ، ويمر من هناك على أرض الطبالة فيصب فى الخليج الكبير ، وكان الشروع فيه سنة خمس وعشرين وسبعمائة ، وانتهى العمل فيه فى سلخ جمادى الآخرة على رأس شهرين.

وجرى الماء فيه عند زيادة النيل ، فأنشأ الناس فوقه عدة أسواق ، وجرت فيه السفن بالغلال وغيرها ، فسرّ السلطان بذلك وجعل عليه قنطرتين ؛ قنطرة الأميرية وقنطرة سرياقوس ، وحصل للناس رفق وقويت رغبتهم فيه ، فاشتروا عدة أراض من بيت المال ، غرسوا فيها الأشجار وصارت بساتين جليلة ، وأخذ الناس فى العمارة على حافتى الخليج ، فعمر ما بين المقس وساحل النيل ببولاق.

وكثرت العمائر على الخليج حتى اتصلت من أوله بموردة البلاط إلى حيث يصب فى الخليج الكبير ، وصارت البساتين من وراء الأملاك المطلة على الخليج ، وتنافس الناس فى السكنى هناك وأنشأوا الحمامات والأسواق والمساجد ، وصار هذا الخليج مواطن أفراح ومنازل لهو ومغنى صبابات ، وملعب أتراب ومحل تيه ، وقصف فيما يمر فيه من المراكب وفيما عليه من الدور ، وما برحت مراكب النزهة تمر فيه بأنواع الناس على سبيل اللهو إلى أن منعت المراكب منه بعد قتل الأشرف.

ولما كمل الميدان وما اشتمل عليه فى سنة خمس وعشرين خرج السلطان ومعه الأمراء والأعيان ونزل القصور التى هناك ، ونزل الأمراء والأعيان على منازلهم فى الأماكن التى بنيت لهم ، واستمر يتوجه إليه فى كل سنة ويقيم به الأيام ويلعب فيه بالكرة إلى أن مات ، فعمل ذلك أولاده الذين ملكوا من بعده.

فكان السلطان يخرج فى كل سنة من قلعة الجبل بعد ما تنقضى أيام الركوب إلى الميدان الكبير الناصرى على النيل ، ومعه جميع أهل الدولة من الأمراء والكتاب وقاضى العسكر وسائر أرباب الرتب ، ويسير إلى السرحة بناحية سرياقوس وينزل القصور ، ويركب إلى الميدان هناك للعب الكرة.

وفي الخطط التوفيقية هى قرية من قسم الخانقاه بمديرة القليوبية ، موضوعة على الشاطئ الشرقى للترعة الإسماعيلية ، وفى غربى الخليج المصرى بنحو مائتى متر وفى غربى الخانقاه ، مائلة إلى الجنوب بنحو ثلاثة آلاف متر وخمسمائة ، وفى جنوب كفر حمزة كذلك ، وأغلب أبنيتها بالآجر ، وبها جامع بمنارة.

وفيها من الجهة البحرية دوّار أوسية للخديو إسماعيل باشا ، وفى مقابلتها قنطرة على الترعة الإسماعيلية ، ويزرع فى أراضيها صنف البصل والتنباك بكثرة ، وكذا قصب السكر وله فيها عصارات ، والعسل السرياقوسى مشهور فى مصر بالجودة ، فلذا ينادى على أى عسل بهذه النسبة فى أسواق مصر للترغيب.

قرية عرب العليقات

أصل القبيلة من عَقِيل بن أبي طالب الهاشمي من قُريش العدنانية ، وكانت العليقات منذ التاريخ القديم مع بني همام بني عمومتهم تتردد ما بين الجزيرة والشام ، ثم تفرقت العرب عند هجوم التتار على ممالك المسلمين وهاجروا إلى شبه جزيرة سيناء وأطراف مصر والشام وذكر رواة العليقات أن لهم فروعًا منتشرة في الوجه البحري وأهم فروعهم في نواحي القليوبية في أبي زعبل وتسمى عرب العليقات ومنهم في الجناين بالسويس.

جاء في موسوعة القبائل العربية : العليقات في القليوبية ، وتنقسم إلى عائلات كبيرة في عرب العليقات بحري ، وعرب العليقات قبلي (أي شمال وجنوب السكة الحديدية المتجهة من المرج إلى شبين القناطر) ، ومن عائلات عرب العليقات بحري : الزغاليل : وهم من فرع أبو زلومة في سيناء وهم أولاد سِلْمي. ، القرش : ويذكرون أنهم من أولاد سلمي ومنهم فرع في إنشاص الرمل في الشرقية.

أبو عوض : وجدهم سليم بن حميد وشهرته أبو جراد ويذكرون أنهم من حميد أو حمادة العليقي مؤسس عشيرة الحميدات في سيناء. ، العسيلي ويذكرون أنهم من فروع الحمايدة. ، أبو عمرو من التليلات في سيناء. ، أبو ربَّاع. ، أبو نجيعة. ، أبو شرويدة وهو من الزميليين في سيناء. ، وعائلات أبو شرويدة وأبو عمرو وأبو نجيعة وأبو ربَّاع لها علاقة قرابة وشيخهم واحد هو قطب أبو شرويدة.

أما عرب العليقات القبلية ففيها الفروع التالي ذكرها : أولاد أبو موسى وهم أولاد موسى بن حسن بن موسى بن عودة العليقي ، وفيهم عمدية العليقات بالقليوبية وكان عمدتهم عودة سلامه موسى ، وذكر لطفي السيد أن جدهم موسى كان معاصرًا عام ١٩٠٠ م في بداية القرن العشرين الميلادي. وتتفرع إلى عائلات أبو عودة وأبو إبراهيم وأبو غرارة وأبو إسماعيل والأخير منهم في ” أبو زعبل ” وكفر عبيان بالقليوبية وغيرها.

العتامنة وهم أولاد عودة حسن العليقي ولقبوا بالعتامنة ومنه عائلات علي بن جمعة بن علي العليقي وتفرع إلى أولاد سند وأولاد عودة ، وكبيرهم عودة محمد عودة ، وأولاد سليمان العربي في بلاد السودان حاليًا. ، كما من أبناء عمومة علي بن جمعة هناك عائلة أبو سميِّح وشهرتهم أبو منيفي وكبيرهم سليمان حسن سليمان أبو منيفي ، وعائلة أبو نجدي وكبيرهم سلامة نجدي ، وذكر لي محمد السيد محمد عودة العليقي أن من العتامنة عائلة كبيرة في مركز فاقوس بالشرقية ، وعائلة أخرى في كفر عليم بالقليوبية وانفصموا عن عتامنة عرب العليقات القبلية من مدة كبيرة.

أولاد محمد عودة وأولاد إبراهيم عودة ، وذكر لي الشيخ عودة حسن سالم حسن عودة حسن أن الجد الأكبر هو عودة من ذرية سالم العليقي ، وليس من فروع سيناء الحالية ، وإنما هو قائم بذاته وفروعه : أولاد موسى ، وأولاد عودة ، وأولاد إبراهيم ، وأولاد محمد أبو عودة ، وأولاد موسى أبو عودة ، قلت: وفي بعض وثائق الدير المحفوظة ذكر في بداية القرن التاسع اسم سالم العليقي بالفعل ضمن رجالات العليقات وقتئذ.

وفي خرائط المساحة توجد أحواض من الأراضي الزراعية بأسماء عائلات من أبي موسى والعتامنة والحمايدة في المحلة القديمة المسماة بعرب العليقات في القليوبية. ، وكان أجداد عليقات القليوبية قريبين إلى البداوة في عاداتهم وملابسهم ، وكانت نساء العليقات يلبسن البراقع البدوية وأغلبهن يلبسن براقع بيضاء ، وقيل : إن ذلك كان عقب انتصار العليقات على الصوالحة في سيناء وإدراك ثأرهم في الحرب المشهورة بين القبيلتين في القرن العاشر بعد الهجرة.

وقال أحمد لطفي للسيد عام ١٩٣٥ م عن تاريخ العليقات في مصر : انساب جزء من العليقات إلى القليوبية بعد ذلك ، وأخذ جزءًا آخر طريقه إلى السودان في أوائل القرن الثاني عشر الفجري تقريبًا حيث حطَّ رحاله بجوار بني عمومتهم الجعافرة في قنا وأسوان وما بعدها ، ولا تزال القبيلة ممثلة في سيناء والقليوبية وقنا وأسوان ، .وفي عهد أمير الصعيد همَّام ، ناط بهم خفارة طريق الحجار من قنا للقُصير.

المنية وعرب بني خنفس

قرية تأسست في القرن الخامس الهجري على يد جماعة من عرب بني خنفس ، وتقع اليوم في مركز الخانكة بمحافظة القليوبية ، يقول عنها محمد بك رمزي في القاموس الجغرافي : ” المنية هي من القرى القديمة اسمها الأصلي حي الخنافس وردت به في قوانين بن مماتي من أعمال الشرقية ووردت في تحفة الإرشاد ناقصة باسم خنافس ، ووردت في التحفة حي الخنافس من ضواحي القاهرة ، وفي دليل سنة 1224 هـ حي الخنافس وتعرف بالمنية بضواحي مصر ، وفي تاريخ سنة 1228 هـ الحي والخنافس وهي المنية ، وفي الخطط التوفيقة المنيا وتسمى مناو بمركز شبرا والنسبة إليها المناوي ، ودلني البحث على أن الخنافس المنسوب إليها هذا الحي هو اسم جماعة من العرب يعرفون بالخنافس نسبة إلى عميدهم خنفس “.

ذكرها ابن الجيعان في القرن التاسع الهجري فقال : ” حي الخنافس مساحتها 1020 فدانا بها رزق 20 فدانا عبرتها 3000 دينار والآن وقف الجامع الأزهر ” ، وجاء في الخطط التوفيقية : ” المنيا وتسمى أيضا : مناو ، قرية من مديرية القليوبية بمركز شبرى ، موضوعة على الشاطئ القبلى لترعة القلج ، وشرقى الخليج المصرى بشئ قليل ، وفى شمال قرية الخصوص ، وبها جامع عامر ، وفى جهتها الغربية جنينة صغيرة لعبد المجيد أفندى الترجمان ، وتكسب أهلها من الزرع وغيره ، وهى وإن كانت قرية صغيرة ، لكنها محلاة بالفضائل ، حيث نشأ منها من أكابر الأفاضل الإمام الكبير والعلم الشهير : الشيخ المناوى صاحب التآليف الكثيرة ، والتصانيف الشهيرة “.

وقد جاءت ترجمة الشيخ عبد الرؤوف المناوي في كتاب خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر حيث يقول عنه محمد بن فضل الله المحبي : ” هو عبد الرءوف بن تاج العارفين بن على زين العابدين ، الملقب زين الدين الحدادى ، ثم المناوى ، القاهرى الشافعى ، الإمام الكبير الحجة ، الثبت القدوة ، صاحب التصانيف السائرة ، وأجلّ أهل عصره من غير ارتياب ، كان إماما فاضلا ، زاهدا ، عابدا ، قانتا لله خاشعا له ، كثير النفع ، وكان متقربا بحسن العمل ، مثابرا على التسبيح والأذكار ، صابرا صادقا ، وكان يقتصر يومه وليلته على أكلة من الطعام واحدة ، وقد جمع من العلوم والمعارف على إختلاف أنواعها وتباين أقسامها ما لم يجتمع فى أحد ممن عاصره “.

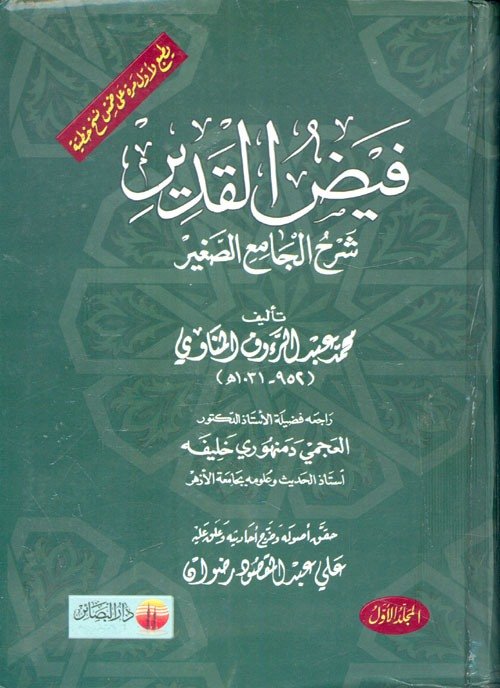

ولد المناوي سنة 952 هـ وتوفى سنة 1031 هـ ، وعاش في القاهرة وتوفي بها ، وهو مؤرخ معروف ومن كبار العلماء بالدين والآداب واللغة ، تفرغ للبحث والتصنيف ، وكان قليل الطعام كثير السهر ، فمرض وضعفت أطرافه ، فجعل ولده تاج الدين محمد يستملي منه تآليفه ، ومنها : شرح على تائية ابن الفارض ، شرح المشاهد لابن عربي ، حاشية على شرح المنهاج للجلال المحلي ، شرح على الأزهرية ، والجواهر المضيئة في الاحكام السلطانية. ، وأشهر كتبه هو : (فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير) وهو شرح مطول على كتاب الجامع الصغير للإمام السيوطي ، وكتابه الكبير الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية في ستة مجلدات ، وكتاب الدرر الجوهرية في شرح الحكم العطائية ، وكتاب سيرة عمر بن عبد العزيز ، وكتاب الصفوة في مناقب آل البيت ، وكتاب شرح الشمائل للترمذي.

شبرا الخيمة

يتكون اسم مدينة شبرا الخيمة من كلمتين الأولى شبرا وهي كلمة قبطية تدل على الأرض المرتفعة والثانية كلمة الخيمة العربية حيث كانت تنصب فيها خيام الاحتفال بأحد الأعياد القبطية القديمة وهو عيد الشهيد ثم صارت بعد ذلك مكانا لنصب خيمة المكوس (دفع الأموال من التجار) ..

ورد اسمها في المشترك لياقوت شبرا دمنهور نسبة لقرية دمنهور شبرا المجاورة وعند ابن مماتي شبرا الخيمة وفي تحفة الإرشاد شبرا من الضواحي وفي التحفة شبرى الخيمة وفي كتاب وقف السلطان الغوري شبرا القاهرة وفي تاج العروس شبرا المكاسة لأن خيمة المكس كانت تضرب بها ..

ذكرها الإدريسي باسم شبره وأن بها صناعة شراب العسل وخيمة البشنس (خيمة الاحتفال بعيد الشهيد في بشنس) ، وقال عنها ابن دقماق في الانتصار إن سوقها يوم الثلاثاء وبها سوق وجامع وطواحين وأفران ومعاصر زيت حار وشيرج وغير ذلك ..

وجاء في القاموس الجغرافي : ” هي من القرى القديمة اسمها الأصلي وهو المصري القديم شبرو وردت به في كتاب أحسن التقاسيم للمقدسي حيث ذكرها بين المنيتين وهما منية الأصبغ ومنية السيرج وبين دمنهور شبرا المجاورة لشبرا من الجهة البحرية ، وشبرو محرفة عن جبرو وهي كلمة قبطية معناها الكوم أو التل ..

وفي الخطط المقريزية شبرى الخيام ويقال لها شبرا الشهيد لأنه كان يوجد بهذه القرية صندوق صغير من الخشب في داخله إصبع شهيد من شهداء النصارى محفوظ بها دائما ، فإذا كان ثامن شهر بشنس من الشهور القبطية يخرجون ذلك الإصبع من الصندوق ويغسلونه في بحر النيل لزعمهم أن النيل لا يزيد في كل سنة حتى يلقوا فيه ذلك الإصبع ويسمون احتفالهم بذلك عيد الشهيد فاشتهرت بهذا الاسم ..

قال : وتعرف بشبرا الخيمة أو الخيم أو الخيام لأن الناس كانوا يحتفلون سنويا بذكرى عيد الشهيد على اختلاف طبقاتهم في خيام ينصبونها على شاطىء النيل بشبرا هذه للإقامة فيها مدة أيام عيد الشهيد فاشتهرت بشبرا الخيمة وهو اسمه الحالي ..

وسكان القاهرة يقولون شبرا البلد تمييزا لها من قسم شبرا أحد أقسام مدينة القاهرة وعلى لسان العامة شبرا بغير تمييز لشهرتها بهذا الاسم دون الشبراوات الأخرى ..

وذكر أميلينو في جغرافيته قرية باسم Sehou bra Rahimeh وقال إن اسمها العربي شبرا رحمه والقبطي Prohibo وإنها من ضواحي القاهرة كما وردت في قائمة الكنايس “.

منية طي ومنية صرد

في العصر المملوكي تأسست أعمال ضواحي القاهرة لتضم القرى القديمة الواقعة بين العاصمة والأعمال القليوبية ، وضمت عدة قرى وهي منية طي نسبة لقبيلة طيء العربية المعروفة (منطي حاليا) ومنية بني صرد (مسطرد حاليا) ، كما أسست عشائر بني صبرة وبني رضوان قرية عرفت باسم كوم منية نمى الجاموس والتي تغير اسمها في العصر الحديث إلى كفر فاروق تيمنا بالملك فاروق وهي الآن منطقة زهراء عين شمس.

جاء في القاموس الجغرافي : ” منطي : هي من القرى القديمة اسمها الأصلي منية طي نسبة إلى قبيلة بني طيء ، وردت في قوانين ابن مماتي وفي تحفة الإرشاد من أعمال الشرقية وفي التحفة من ضواحي القاهرة ، وفي العهد العثماني أدرج الصدر في العجز بطريق التحريف لسهولة النطق فصارت منطي وهو اسمها الحالي الذي وردت به في تاريخ سنة 1228 هـ وعلى لسان العامة منطاي.

مسطرد : هي من القرى القديمة اسمها الأصلي منية صرد وردت به في قوانين ابن مماتي وفي تحفة الإرشاد وفي المشترك لياقوت من أعمال الشرقية وفي التحفة من ضواحي القاهرة ، وفي العهد العثماني حرف هذا الاسم إلى مسطرد وذلك بإدخال الصدر في العجز بطريق التحريف لسهولة النطق به وهو اسمها الحالي الذي وردت به في تاريخ سنة 1228 هـ..

وورد اسمها في كشف الأسقفيات القبطية في مصر تيموني سورات وأمامه اسمها العربي وهو منية صرد فذكر أميلينو في جغرافيته أن تيموني سورات هو اسمها القبطي والصواب أنه ترجمة اسمها العربي باللغة الرومية ، وذكر أميلينو أنه لم يستدل على منية صرد المذكورة لاختفاء اسمها ، والواقع أنه بسبب تحريف اسمها إلى مسطرد قد اختفى اسمها الأصلي ، ولو بحث أميلينو كما بحثنا لتبين له أنها لا تزال موجودة وفقط حرف اسمها كما ذكرنا.

كفر فاروق : قرية قديمة اسمها الأصلي كوم منية نما الجاموس وردت في التحفة بضواحي القاهرة وفي الانتصار وقوانين الدواوين وردت مختصرة باسم كوم الجاموس من أعمال القليوبية ، وفي دليل سنة 1224 هـ كفر الجاموس وتعرف بمنية رضوان بضواحي مصر وهو اسمها في تاريخ سنة 1228 هـ “.

وجاء في الخطط التوفيقية : ” منطاي : قرية من مديرية القليوبية بمركز قليوب ، واقعة شرقى ترعة الشرقاوية على بعد ثلاثمائة متر وفى الشمال الشرقى لشبرا الخيمة بنحو أربعة آلاف متر وفى جنوب ناحية قليوب بنحو خمسة آلاف متر ، وبها جامع بمنارة ، وفى جهتها الغربية جنينة ذات فواكه ويزرع فيها الخضر والبرسيم ويباع فى القاهرة ، وتكسب أهلها من ذلك ومن الزرع المعتاد “.