حلوان

في عام 70 هـ انتشر الوباء في مدينة الفسطاط فقرر والي مصر عبد العزيز بن مروان الأموي إنشاء عاصمة بديلة بصورة مؤقتة ووقع اختياره على مساحة خالية من الأرض في حافة الصحراء الشرقية بعد وادي حوف وأطلق عليها اسم حلوان وانتقل إليها حتى وافته المنية فيها بعد خمس عشرة سنة ، وكانت تقع على نهر النيل باتجاه الجنوب في موضع كان عمرو بن العاص قد أنشأ مقياسا للنيل فيه وهي على بعد عشرة كيلومترات من أطلال سد متهدم في وادي جراوي بجوار عدد من الأديرة (عزبة الوالدة حاليا) ..

وتقع المدينة التي بناها عبد العزيز اليوم في منطقة حلوان البلد وقد وصفها علي باشا مبارك في الخطط التوفيقية قائلا : (وفي تاريخ الفرنساوية إنها علي شط النيل بينها وبين الفسطاط نحو ثمانية فراسخ وأنها كانت تسمي في العصر القديم البان وكانت إحدي المدائن المشهورة بمصر ثم أخني عليها الدهر أي جار عليها الزمن حتي اضمحلت إلي أن قيض الله لها عبدالعزيز بن مروان حين تولي حكم وادي النيل فأعجبه هواؤها فجددها وأصلحها وسبّب نزوله بها أنه حرص علي التردد عليها وتأسيس مقام له فيها) ..

أما المقريزي فيقول (إن الطاعون وقع بالفسطاط فخرج منها عبدالعزيز ونزل بحلوان داخل الصحراء في موضع يقال له أبو قرقورة وهو رأس العين التي حضرها عبد العزيز وساقها إلي نخيله التي غرسها بحلوان) ، وقال ابن الكندي (أن الطاعون وقع بمصر سنة سبعين فخرج منها عبدالعزيز ونزل بحلوان فأعجبته فسكنها وجعل بها الحرس والأعوان والشرطة وبني بها الدور والمساجد وعمرها أحسن عمارة وغرس نخيلها وكرومها ولم تزل العمارات تزداد بها مدة إقامته فيها وهي أكثر من خمس عشرة سنة) ..

وظلت حلوان طوال تاريخها مدينة هادئة بعيدة عن صخب الفسطاط والقاهرة فكان يرتادها الأعيان والأمراء ويسكنون قصورها وبساتينها حيث كانت الأجواء فيها صحية وعيون الماء نقية وتساعد على الاستشفاء ، وفي العصر العثماني تعرضت لحريق كبير ثم توسعت وزاد عمرانها في عهد الخديوي إسماعيل الذي بنى فيها قصرا لوالدته خوشيار هانم واهتم بالعيون الكبريتية وأنشأ منتجعا علاجيا ثم مد إليها خط السكك الحديدية وفي مطلع القرن العشرين تأسس فيها معهد البحوث الفلكية ومرصد حلوان ..

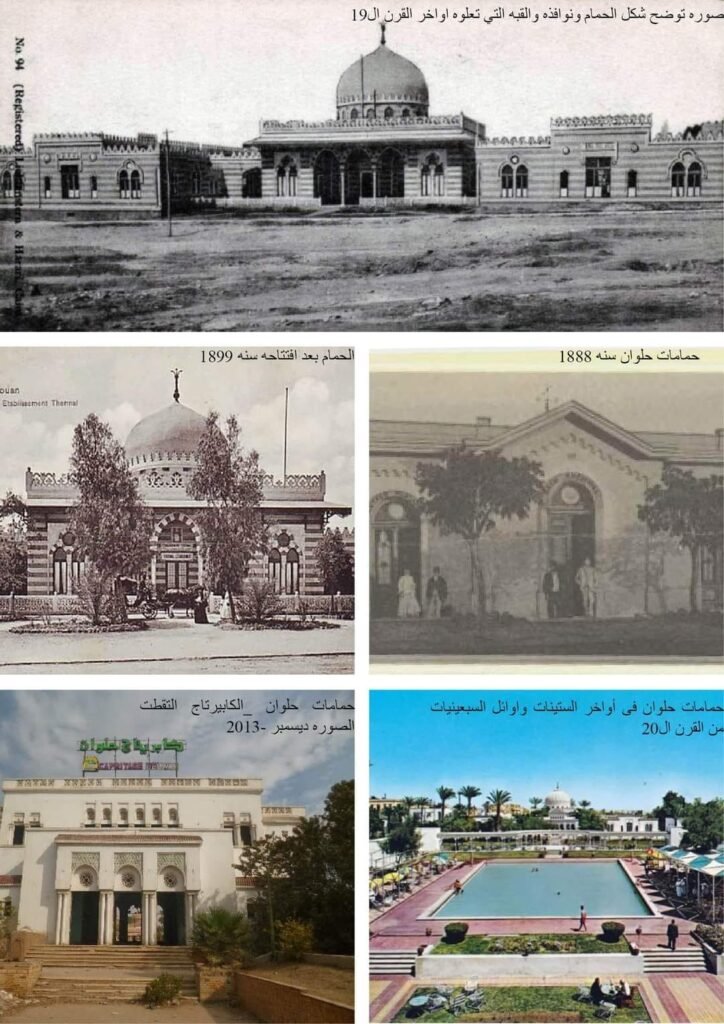

واستطرد علي باشا مبارك في الخطط التوفيقية في وصف حمامات حلوان فقال : وفى زمن المرحوم عباس باشا فى سنة ألف ومائتين وست وستين هجرية عثر فى شرقيها على عين الماء المعدنية، وأوّل من نبه على منافعها الحاذق الماهر جستنيل بيك الأجزائى وبالامتحانات والتجاريب التى أجراها هو وكثير من الحكماء علم أن مياه هذه العين نافعة فى علاج جميع الأمراض المحتاجة إلى التراكيب الكبريتية خصوصا الأمراض الجلدية والجدارية والنزل، والماء النابع منها فى غاية النقاء لا لون له كبريتى الرائحة مالح الطعم، وحرارته حين ينبع تسع وعشرون درجة مئينية وحرارة الهواء خمس وعشرون درجة كذلك، وقد رام المرحوم عباس باشا أن يبنى بها حماما فلم يتم له مراده.

وفى زمن الخديو إسمعيل باشا بنيت حمامات لطوائف الخلق ليكون للفقراء والأغنياء حظ من هذا الخير الجزيل، وبنى حولها أماكن للمترددين إليها للاستحمام والمعالجة، وترتب لها حكيم وخدمة لمباشرة المرضى ومعالجتهم على حسب أحوالهم، وترتب لها أيضا وابورات توصل إليها من يقصدها والآن عملت لها سكة حديد توصل إليها لزيادة السهولة وعملت طرق معتدلة من البحر إلى الحمامات المذكورة وحفت بالأشجار من الجانبين، وبهذه الوسائط هرعت إليها الناس من الملل المختلفة فيوجد هناك كل يوم عدد وافر من الناس جميعهم يثنى على الحضرة الخديوية لهذا الخير العميم.

معادي الخبيري

تنقسم المعادي إلى قسمين أحدهما قديم والثاني حديث ، فأما القسم القديم فهو قرية المعادي الأصلية التي كانت تسمى منية السودان ثم العدوية حيث يقول الإدريسي في كتاب نزهة المشتاق : ” ومن خرج من مصر يريد الصعيد سار من الفسطاط إلى منية السودان وهي منية جليلة تتصل بها عمارات بضروب من الغلات ” ، وذكر أبو صالح الأرمني أن دير العدوية واقع بأرض منية السودان وعرف بهذا الاسم لأنه أنشىء على أرض سيدة مغربية تسمى العدوية وعرف بعدها باسم كنيسة العذراء.

ووردت العدوية في قوانين ابن مماتي وفي تحفة الإرشاد من أعمال الأطفيحية ، وورد في معجم البلدان : العدوية قرية ذات بساتين قرب مصر على شاطىء النيل الشرقي تلقاء الصعيد ، ووردت في الانتصار العدوية ضمن ضواحي القاهرة بين بركة الحبش وطرا ، وفي العهد العثماني ألغيت ناحية العدوية من عدد النواحي ذات الوحدات المالية وأضيف زمامها إلى أراضي ناحية البساتين.

ومن ذلك العهد عرفت العدوية على لسان الناس باسم معادي الخبيري حيث كان بها مرسى المراكب المخصصة لتعدية الناس والجند المتوجهين من وإلى مصر والقاهرة وبلاد الصعيد لأن النيل هناك أضيق مجرى وأسهل اجتيازا منه تجاه مصر والقاهرة لوجود الجزر أمامها مما ينشأ عنه تعطيل النقل وتعدد مرات التعدية ، وكان يتولى رياسة تلك المعادي رجل يسمى الحاج علي الخبيري فنسبت إليه واشتهرت باسمه.

ومن سنة 1860 م. عرفت العدوية في الدفاتر الرسمية باسم عزبة برنجي آلاي لأنه كان يجاورها مبنى ثكنات الآلاي الأول من آلايات الجيش المصري في ذلك العهد ، وفي سنة 1892 م. أصدرت نظارة الداخلية قرارا يجعل عزبة برنجي آلاي المذكورة ناحية إدارية قائمة بذاتها من الوجهة الإدارية لحفظ الأمن في طريق حلوان مع بقائها تابعة لناحية البساتين من الوجهتين العقارية والمالية.

وأما القسم الحديث من المعادي فهو الواقع في أراضي شركة الدلتا والانفستمنت ليمتد ، وأغلب مبانيه يقع شرقي سكة حديد حلوان وأقلها يقع في الجهة الغربية منها ومن مبانيه الجامع الجديد ، وقد بدأت الشركة في إنشاء هذا القسم من سنة 1908 م. ببناء بعض المنازل على قطع مما تملك من الأراضي الواسعة في تلك الجهة ، وأعقب ذلك بيع الكثير من قطع الأراضي للراغبين في سكنى المعادي من الأعيان وكبار الموظفين.

ومن تلك السنة أخذت المعادي في الاتساع والعمران وزادت شهرتها بين الضواحي لحسن موقعها وجودة هوائها وبعدها عن ضوضاء المدينة فكثر الإقبال على السكنى فيها ، وفي عام 1930 م. أصبح اسمها الرسمي في جميع المصالح الحكومية هو المعادي التي ضمت وقتها محطة السكة الحديدية ومكاتب البريد والتلغراف والتليفون ونقطة البوليس ومكتب شركة الدلتا القائمة على إعمار المنطقة.

المرجع : القاموس الجغرافي للبلاد المصرية ، محمد بك رمزي

طره والمعصرة

جاء في القاموس الجغرافي أن طره من القرى القديمة واسمها تاراو ، وردت في معجم البلدان أنها قرية في شرق النيل قريبة من الفسطاط من ناحية الصعيد واشتهرت بالمحاجر التي تنتج الحجر الجيري الأبيض ، وتعرف باسم طره البلد لتمييزها عن توابعها حيث انفصلت عنها طره الحجارة عام 1903 م. وطره الأسمنت عام 1932 م.

أما المعصرة فكانت في الأصل عدة محطات للمسافرين بجوار دير شهران (دير العريان) حيث ذكرها أبو صالح الأرمني أنها قرية كبيرة واقعة جنوبي طرا وأنها عامرة آهلة ، وذكرها أبو الحسن الهروي المتوفي 611 هـ وذلك في رحلته باسم طاطاش ، وذكرها ابن جبيرالمتوفي 614 هـ في رحلته باسم السكون ، وفي العصر المملوكي سميت المنطقة كلها معصرة دير شهران والمعيصرة ، وفي عام 1934 م. فصلت منها ناحية المعصرة المحطة.

جاء في الخطط التوفيقية : ” طرا : هى قرية مشهورة فى مديرية الجيزة على الشاطئ الشرقى للنيل قبلى معادى الخبيرى، وذكر الجغرافيون : أنها كانت بسطة عسكرية فى زمن الرومانيين ، وكانت تسمى (سينى مندروروم) ، وهو اسم رومى مركب من كلمتين ، إحداهما : سينى التى معناها : خيام ، الثانية : مندروروم التى معناها : أخصاص ، وفى بعض الكتب سميت طروبا ، ينسب إليها الطروبيون الذين أحضرهم (منيلاس) ، فسكنوا هذه البقعة كما قاله استرابون ، والجبل المجاور لها إلى هذا الوقت يسمى بجبل الطروبيين ، ثم غيّر الاسم إلى طرواده ثم إلى طرا ، وأبنيتها الآن بالدبش والحجر ، منازلها ما بين دور ودورين ، وبها من الجهة الجنوبية على شاطئ البحر جامع مقام الشعائر.

وبجوار هذا الجامع من قبلى ، دير مارى جرجس به قسيس واحد وراهبان ، وذكر المقريزى أن هذا الدير يعرف بدير أبى جرج وهو على شاطئ النيل ، وذكر أيضا أن فى حدودها ديرا يقال له : دير شعران ، وهو مبنى بالحجر واللبن ، وبه نخل وعدة رهبان، ويقال : إنما هو دير شهران بالهاء ، وأن شهران كان من حكماء النصارى ، وقيل : بل كان ملكا.

وفى الجبرتى فى حوادث سنة ثلاث ومائتين وألف أن إسمعيل بيك الأرنؤدى ، لما أراد المحاربة مع (الغز) الذين كانوا فى الوجه القبلى ، اجتهد فى البناء عند طرا ، وبنى هناك قلعة بحافة البحر ، وجعل بها مساكن ومخازن وحواصل ، وأنشأ حيطانا وأبراجا وكرانك ، وأبنية ممتدة من القلعة إلى الجبل ، وأخرج إليها الجبخانة والذخيرة وغير ذلك.

معصرة أطفيح : قرية من قسم أطفيح ، بمديرية الجيزة على الشاطئ الشرقى للنيل بين حلوان وطرا. أكثر أبنيتها بالدبش. وبها جامع ومصبغة وثلاث طواحين ونخيل كثير. وأطيانها مأمونة الرى ويزرع بها الخضر والبطيخ والذرة الصيفية. وفوقها فى الجبل ورشة لقطع البلاط، ومعظم تكسب أهلها من ذلك يبيعونه بالمحروسة. وفى شرقيها دير يسمى دير العرب له موسم يوم عيد الصليب يحضره الأقباط من الوجه القبلى والمحروسة وغيرها “.

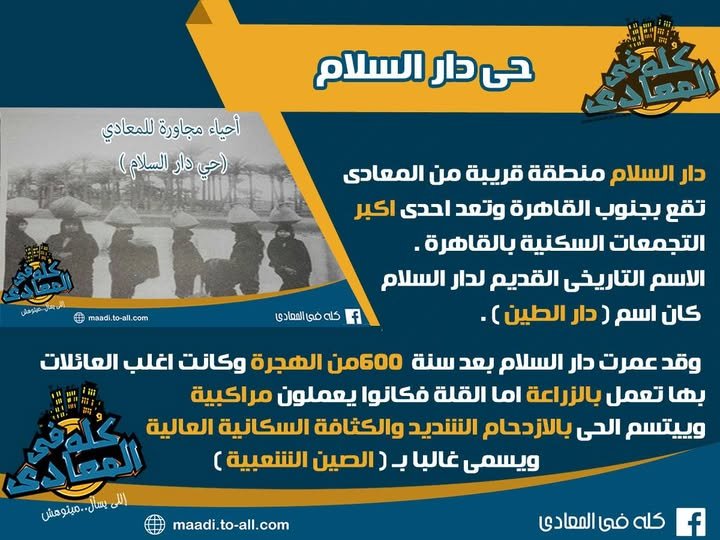

دير الطين (دار السلام)

منطقة دار السلام الحالية بجنوب القاهرة كانت تعرف في العصور الإسلامية باسم دير الطين وذلك لمجاورتها لأحد الأديرة القديمة ، ورد في كشف الأسقفيات أن هذا الدير كان لرهبان الحبش الذين تنسب لهم بركة الحبش ، وكانت الأرض الزراعية التابعة لهذه القرية مقيدة في دفاتر المكلفات والأموال باسم بركة الحبش التي كانت من النواحي المالية القديمة من عهد الفتح العربي ، وفي تاريخ سنة 1228 هـ قسم زمام بركة الحبش على ناحيتي دير الطين والبساتين.

وموقع بركة الحبش كان يمثله أراضي زراعية كانت تقع في زمام قرية دير الطين (حي دار السلام حالياً) وزمام قرية البساتين (حي البساتين حالياً) ، وكانت تقدر بألفين ومائتي فدان منها مائتين وثلاثة عشر فداناً كانت تتبع قرية دير الطين ، والباقي في زمام البساتين ، وكانت هذه المنطقة تحد من الجنوب بأراضي ناحية البساتين ومن الشرق قرية البساتين ومن الشمال جبانة مصر التي كانت تسمى بالقرافة الكبرى ، وجبل الرصد وتعرف حالياً باسطبل عنتر وأرض قرية أثر النبي في الحد الفاصل بينها وبين دير الطين (دار السلام) ومن الغرب كان يحدها جسر النيل الواصل بين دير الطين (دار السلام) وبين المعادى ويمثله اليوم الطريق الزراعي.

جاء في الخطط التوفيقية : ” دير الطين وهو قرية من مديرية الجيزة ، على الشاطئ الشرقى للنيل قبلى فسطاط مصر بقليل كانت أولا معبدا للنصارى كما فى المقريزى ، وكان يقال له دير يوحنا ثم عرف بدير الطين ، ثم صار قرية وأغلب بنائها الآن بالدبش والآجر وقليل من الحجر الآلة ، وفيها كثير من الغرف ونخيلها قليل وأطيانها كذلك ، ويزرع فيها الخضر والمقاثئ مثل الخيار والقرع والبطيخ ، وبها جامع قديم ، وفى جهتها الشرقية ضريح الشيخ العجمى ومقام الأربعين على شط البحر مشهور.

وفى المقريزى : أن جامع دير الطين عمره الصاحب تاج الدين بن الصاحب فخر الدين بن الصاحب بهاء الدين المشهور بابن حنا ، سنة اثنتين وسبعين وستمائة ، وكان ضيقا لا يسع الناس ، فعمره وعمر فوقه طبقة يصلى فيها ويعتكف ويخلو بنفسه فيها ، وكان ماء النيل فى زمنه يصل إلى جداره.

وابن حنا هو أبو عبد الله الوزير الصاحب فخر الدين ، ناب عن والده فى الوزارة ، وولى ديوان الأحباس ووزارة الصحبة فى أيام الظاهر بيبرس ، وسمع الحديث بالقاهرة ودمشق ، وحدّث وله شعر جيد ، ودرس بمدرسة أبيه الصاحب ، وكان محبا لأهل الخير ، وعمر رباطا بالقرافة الكبرى ، مات سنة ثمان وستين وستمائة رحمه الله تعالى. ا. هـ.

وفى شمالها الشرقى قارة من الجبل ، فوقها مخزن بارود تعلق الحكومة ، يعرف بجبخانة اصطبل عنتر ، عليه محافظون من العساكر الجهادية ، وفيها طواحين يديرها الهواء غير مستعملة الآن ، وبها قصر بجنينة كانت للمرحوم محمود بيك يكن ، وهى الآن تحت يد الأمير عبد الله باشا- أحد أعضاء مجلس الخصوص ، ومعظم تكسب أهلها من قطع الأحجار.

وذكر الجبرتى أن دير الطين قد أحرقت وخرجت فى سنة ست وثمانين ومائة وألف ، بأمر محمد بيك أبى الذهب بعد وقعته مع على بيك الكبير ، وكان على بيك قد أقام بها قبل فراره إلى الشام “.

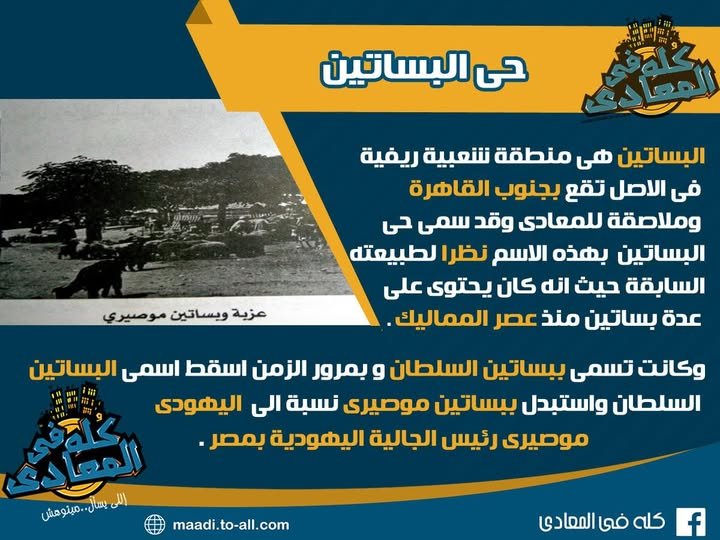

بركة الحبش (البساتين)

حي البساتين الحالي بالقاهرة كان قرية في العصور الإسلامية تعرف باسم بساتين الوزير ، نسبة إلى الوزير أبي الفرج محمد بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن محمد المغربي وزير الخليفة المستنصر وكان له بساتين بها فنسبت إليه ومات سنة 478 هـ ، وكان الزمام الحالي لهذه الناحية مقيدا في دفاتر المكلفات باسم بركة الحبش التي كانت غيطا من غير حيط ، وفي تاريخ سنة 1228 هـ قيد زمامها باسم البساتين.

وذكر المقريزي أن بركة الحبش تقع ظاهر مدينة الفسطاط من قبليها فيما بين الجبل والنيل ، كما ذكر عن ابن يونس في تاريخه أن قبلى بركة الحبش جنان تعرف بقتادة بن قيس بن حبش الصدفي وأن الحد البحري ينتهى إلى البئر الطولونية وإلى البئر المعروفة بموسى بن أبن خليد ، وهذه البئر هي المعروفة بالنعش ، كما ذكر نقلاً عن ابن المتوج أن البركة وقف الاشراف الطالبيين وهذه البركة حدودها أربعة :

الحد القبلي ينتهى بعضه إلى أرض العدوية يفصل بينهما جسر هناك وباقية إلى غيطان الوزير والحد البحري ينتهى بعضه إلى أبنيه الآدر التي هناك المطلة عليها وإلى الطريق وإلى الجسر الفاصل بينها وبين بركة الشعيبية ، والحد الشرقي على حد بساتين الوزير المذكورة ، والحد الغربي ينتهى بعضه إلى بحر النيل وإلى أراضي دير الطين وإلى بعض حقوق جزيرة ابن الصابوني وجسر بستان المعشوق الذي هو من حقوق الجزيرة المذكورة.

وبركة الحبش كانت تقع جنوبي مدينة الفسطاط فيما بين جبل المقطم والنيل ، وكان الجبل يحيط بالبركة من الجهتين الشرقية والشمالية ، فأما الجهة الشرقية فعلى شكل هضبة أقيم على بعضها قرية البساتين القديمة ، وأما الجهة الشمالية فتمثل هضبة اسطبل عنتر حاليا وكان الجزء الغربي منها يمثل هيئة جبل كان يسمى قديماً الرصد.

والحد القبلي أى الجنوبي للبركة كانت حدائق وبساتين ، والحد البحري (الشمالي الشرقي) ينتهى إلى البئر الطولونية ، وإلى بئر النعش ، والبئر الطولونية لا تزال موجودة حتى الآن بحي البساتين جنوب القاهرة وتسمى الآن بير أم سلطان ، وهي تمثل مأخذ مياه للقناطر التي أنشأها أحمد بن طولون والتي لا يزال الجزء الجنوبي منها بقاياً بالبساتين الآن ، أما البئر المعروفة بالنعش فقد ذكر علي باشا مبارك أنها كانت موجودة أيامه في حوض عفصه من أراضي البساتين ، وهذا الحد البحري يمثل من الجهات الأصلية الجهة الشمالية الشرقية.

والحد القبلي أى الجنوبي للبركة ينتهى بعضه إلى أرض العدوية أى أرض المعادي حالياً ، والبعض الآخر ينتهى إلى أراضي وغيطان تابعة للبساتين ، والحد البحري أي الشمالي ينتهى بعضه إلى بيوت كانت هناك والبعض الآخر إلى بركة الشعيبية التي كانت تقع شمال بركة الحبش ، والحد الشرقي كانت به بساتين الوزير ، والحد الغربي ينتهى بعضه إلى نهر النيل والبعض الآخر إلى أراضي دير الطين ، أي دار السلام حالياً وإلى بعض حقوق جزيرة الصابوني وجسر بستان المعشوق ويمثله الآن الطريق الزراعي بين أثر النبي والمعادي.

وقد قدر ياقوت الحموي طول بركة الحبش بنحو ميل ، بينما ذكر ابن دقماق أن البعض قدر مساحتها بألف فدان ، ويرجع الاختلاف في مساحتها لتذبذب مستوى الماء فيها من وقت لآخر تبعاً لحالة الفيضان.

المرجع : كتاب د. محمد الششتاوي ، متنزهات القاهرة في العصرين المملوكي والعثماني

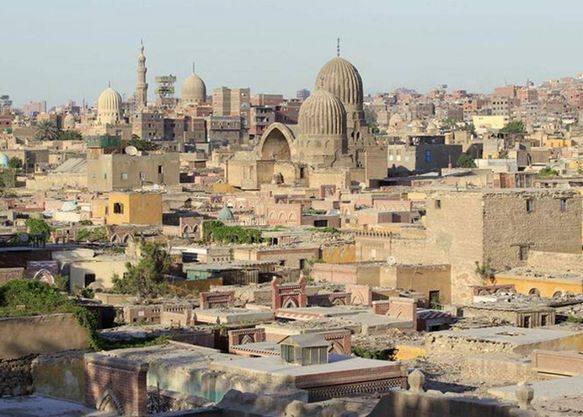

القرافة (المشاهد والقباب في الفسطاط والقاهرة)

تستمد مدينة القاهرة روحها الإسلامية الفريدة من موقعها وتاريخها وما شهدته من أحداث كبرى وكذلك من البشر الذي عاشوا فيها حياتهم ودفنوا في أرضها لتظل قبورهم شاهدة على تعاقب العمران في تلك المنطقة المحصورة بين نهر النيل في الغرب وجبل المقطم في الشرق حيث جاءت المقابر الإسلامية مرتبة زمنيا وكلها في الحزام الشرقي للمدينة التاريخية بينها وبين الجبل الذي ساد الاعتقاد المبكر بأن أرضه مباركة ..

عند سفح جبل المقطم يرقد قادة الفتح الإسلامي في المنطقة التي عرفت باسم تربة بني العوام وهم عمرو بن العاص السهمي وأبو بصرة الغفاري وخارجة بن حذافة العدوي ومعاوية بن حديج الكندي وعلى رأسهم عقبة بن عامر الجهني صاحب رسول الله (ص) والذي ينسب له المسجد المعروف باسم (جامع سيدي عقبة) ، وفي الغرب من جامع عمرو ينفرد والي مصر مسلمة بن مخلد الأنصاري وحده في مسجده المعروف ..

وبالقرب منهم مرقد الإمام الليث بن سعد والإمام الشافعي وأسرة ابن عبد الحكم وحولهم مقابر كل من عمر بن الفارض والإمام ورش وذي النون المصري والعز بن عبد السلام وابن دقيق العيد والطحاوي وابن عطاء الله السكندري وابن حجر العسقلاني وبدر الدين العيني وشمس الدين الحنفي وابن سيد الناس ثم مشهد آل طباطبا الحسنيين على ضفاف بحيرة عين الصيرة ، وإلى الشمال قليلا مقابر الخلفاء العباسيين بجوار مسجد السيدة نفيسة العلم ..

وفي الميدان المعروف باسمها نجد مسجد السيدة عائشة بنت جعفر الصادق ثم السيدة فاطمة النبوية بنت الحسين ثم يجاورهم الطريق المعروف باسم (درب الأشراف) حيث كل من السيدة سكينة بنت زين العابدين والسيدة رقية بنت علي والسيدة عاتكة بنت زيد العدوية وانتهاء بالسيدة أم كلثوم بنت القاسم ، وفي المسجد المعروف باسمها ترقد السيدة زينب بنت يحيى المتوج وإلى الجنوب مسجد جدها سيدي حسن الأنور ..

وتحت حديقة الأزهر تستقر رفات الخلفاء الفاطميين بعد نقلها من تربة الزعفران إلى كيمان البرقية في العصر المملوكي ، وفي شارع بين القصرين يستقر الملك الصالح نجم الدين أيوب في المدرسة المنسوبة إليه في القصر الشرقي وبالقرب منه يرقد المنصور قلاوون والناصر محمد بن قلاوون في الناحية الغربية بينما انفرد الأشرف خليل ووالدته بضريح في الشارع المعروف باسمه وتنفرد شجر الدر بقبتها المعروفة بالقرب منه ..

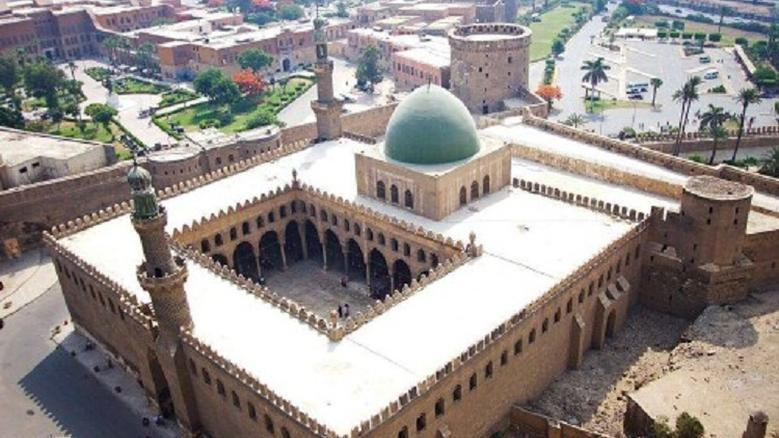

وتحت باب زويلة ضريح المؤيد شيخ وولده في مدخل جامع المتولي ، وفي مقابر المماليك كل من برقوق وابنه فرج وإينال وخوشقدم وقايتباي في مدارس وخانقاوات أوقفوها جوار أضرحتهم ، وفي الرميلة مسجد السلطان حسن الذي يحوي أحد أبنائه وبالقرب منه مسجد تغري بردي وعدد من أمراء المماليك مثل صرغتمش وقوصون وقانيباي وقرقماس ويونس الداوادار ..

وفي الأزهر يرقد كل من جوهر القنقبائي وعلاء الدين طيبرس وأقبغا عبد الواحد ونفيسة البكرية وعبد الرحمن كتخدا ، وفي مناطق متفرقة مقابر كل من ابن خلدون وشاهين الخلوتي وأحمد الدردير والشعراني وأبو العلا وأبو السعود الجارحي والمقريزي والسيوطي وشيخ الإسلام زكريا الأنصاري والكواكبي والسيد عمر مكرم والشيخ علي الصعيدي العدوي والقسطلاني والجبرتي والإمام محمد عبده والسيد محمد رشيد رضا ..

الآلاف من الشيوخ والفقهاء والمتصوفة والأمراء بل وعوام الناس من كافة العصور الإسلامية حرصوا على أن يكون مثواهم الأخير في تلك البقعة بجوار الأئمة الكبار والقادة العظام تبركا بهم واستشعارا لروح المكان الطيب ، وعندما تنظر العيون من فوق الجبل إلى هذه الشواهد والقباب وهي باقية أبد الدهر فإن مرآها يبعث على السكينة والخشوع والرهبة والتواضع ويمد الناظر إليها متأملا معتبرا بجلال الحضرة القدسية ..

كيمان البرقية (حديقة الأزهر)

منذ ربع قرن بدأت مؤسسة أغاخان للعمارة الإسلامية في إنشاء حديقة الأزهر بتكلفة بلغت مائة مليون جنيه وقتها وذلك على مساحة ثمانين فدان في موضع شرق القاهرة الفاطمية كان يعرف باسم (كيمان البرقية) وهو مقلب قمامة المدينة لمدة ألف عام ، وتم ذلك تحت إشراف خريج هارفارد السيد كريم الدين الحسيني (أغاخان الرابع) حفيد أغاخان الثالث المدفون في مقبرته الشهيرة بمدينة أسوان والمبنية على الطراز الفاطمي ..

وكانت الدعوة الإسماعيلية الفاطمية قد انقسمت بعد وفاة الخليفة المستنصر الفاطمي إلى نزارية ومستعلية ، أما النزارية فهم أتباع الإمام الهادي بن نزار المصطفى لدين الله بن المستنصر والذي فر إلى فارس ونزل في حماية الحسن الصباح مؤسس طائفة الحشاشين ثم انتقوا إلى وسط إيران بعد الغزو المغولي ثم تولوا إمارة كرمان (ومنحهم ملوك إيران لقب أغاخان) ومنها انتقلوا إلى بلاد الأفغان والبلوش والسند وأذربيجان ..

ويعد أغاخان الرابع بمثابة الإمام التاسع والأربعين للأئمة النزارية وفق اعتقاد الطائفة وهو محل تقديس كونه الحفيد المباشر للأئمة الفاطميين ، وكانت مقابر أجداده أول الأمر في تربة الزعفران بالقصر الفاطمي الشرقي ثم قام الأمير جهاركس الخليلي المملوكي في عهد السلطان برقوق بنبش قبور الفاطميين ليبني مكانها خان الخليلي وألقى بالعظام والرفات في موضع القمامة ولهذا السبب تم إنشاء الحديقة تخليدا لذكراهم ..

أما الفرع الثاني من الإسماعيلية فقد عرفوا باسم المستعلية نسبة للخليفة المستعلي بالله حيث يعتقدون بأن آخر إمام قد دخل طور الستر وهو أبو القاسم الطيب بن الخليفة الآمر بأحكام الله بن المستعلي ولذا يتولى رئاسة الدعوة نيابة عنه (الداعي المطلق) ، وانتقلت الدعوة إلى اليمن تحت وصاية الملكة أروى الصليحية وبعد سقوط الدولة الفاطمية انتقلت أيضا إلى الهند وازدهرت هناك وعرفت باسم (البهرة) وتعني التجار ..

وقد قام البهرة بتجديد عدد من المساجد في مصر وهي جامع الحاكم بأمر الله والجامع الأقمر ومسجد الجيوشي ومسجد اللؤلؤة وتجديد مقصورة ضريح السيدة زينب والسيدة رقية وعدد من المساجد في العراق والشام بالإضافة إلى تمويل مركز الأبحاث الوراثية في كراتشي ، وعند تجديد جامع الحاكم تم إغفال المآذن المملوكية لأنها ليست من البناء الفاطمي كما أن مسجد اللؤلؤة تحديدا قاصر عليهم ولا يسمح لغيرهم بدخوله ..

ويتولى رئاسة الطائفة في العالم حاليا السيد مفضل سيف الدين والمعروف بلقب (سلطان البهرة) وهو بمثابة الداعي المطلق الثالث والخمسين للدعوة الإسماعيلية المستعلية والتي انقسمت إلى سليمانية وعلوية وداوودية ، ويعد جامع الحاكم شديد الأهمية للبهرة من ناحية العبادة ولذا فقد أسسوا فندقا بجواره للزوار من أبناء الطائفة والبالغ عددهم في مصر قرابة عشرة آلاف مقيم وأطلقوا عليه اسم (دار الفيض الحاكمي) ..

ميدان الرميلة

مسجد الرفاعي الموجود اليوم في ميدان الرميلة بجوار جامع السلطان حسن بني حديثا على أنقاض زاوية قديمة للمتصوف الشيخ علي أبو شباك الرفاعي في العصر الأيوبي والتي بنيت أيضا على أنقاض مسجد أقدم منه عرف باسم مسجد الذخيرة واشتهر عند العوام باسم مسجد (لا بالله) وله قصة طريفة حيث كان بناؤه على يد ذخيرة الملك جعفر بن علوان صاحب الشرطة في عهد الخليفة الآمر بأحكام الله الفاطمي ..

وعندما أضيفت إليه نظارة الحسبة بولاية القاهرة إلى عمل الشرطة قرر أن يبني مسجدا يخلد ذكره وينافس به الجامع الأقمر الذي بناه الخليفة في شارع بين القصرين ، لكنه قرر أن يجند الناس بالسخرة لبناء المسجد فكان يقبض عليهم في الطرقات ويسوقهم الجنود إلى العمل قسرا في المسجد غير عابىء بقولهم (لا بالله) والتي تعني رفضهم العمل فأطلقوا عليه هذا الاسم وكانت نهاية صاحبة عبرة ..

جاء في الخطط المقريزية : مسجد الذخيرة .. هذا المسجد تحت قلعة الجبل بأوّل الرميلة تجاه شبابيك مدرسة السلطان حسن بن محمد بن قلاون التي تلي بابها الكبير الذي سدّه الملك الظاهر برقوق ، أنشأه ذخيرة الملك جعفر متولي الشرطة .. قال ابن المأمون في تاريخه : في هذه السنة يعني سنة ست عشرة وخمسمائة استخدم ذخيرة الملك جعفر في ولاية القاهرة والحسبة بسجل أنشأه ابن الصيرفيّ ..

وجرى من عسفه وظلمه ما هو مشهور وبنى المسجد الذي ما بين الباب الجديد إلى الجبل الذي هو به معروف وسمّي (مسجد لا باللّه) بحكم أنه كان يقبض الناس من الطريق ويعسفهم فيحلفونه ويقولون له لا باللِّه ، فيقيدهم ويستعملهم فيه بغير أجرة ولم يعمل فيه منذ أنشأه إلاّ صانع مكره أو فاعل مقيد وكان قد أبدع في عذاب الجناة وأهل الفساد وخَرَجَ عن حُكْمِ الكِتَابِ فابتلى بالأمراض الخارجة عن المعتاد ..

ومات بعدما عجل الله له ما قدّمه وتجنب الناس تشييعه والصلاة عليه وذكر عنه في حالتي غسله وحلوله بقبره ما يُعيذ اللّه كلّ مسلم من مثله ، وقال ابن عبد الظاهر : مسجد الذخيرة تحت قلعة الجبل وذكر ما تقدّم عن ابن المأمون ، وكُتبت عليه هذه الأبيات المشهورة : (بنى مسجداً للّه من غيرِ حِلِّهِ …. وكانَ بحمدِ اللَّهِ غيرُ موفق …. كَمُطعِمَةِ الأيتام مِن كدِّ فرجِها …. لكِ الويلُ لا تزني ولا تتصدّقي) ..

أما جامع السلطان حسن فيقول عنه المقريزي : جامع الملك الناصر حسن : هذا الجامع يعرف بمدرسة السلطان حسن، وهو تجاه قلعة الجبل فيما بين القلعة وبركة الفيل، وكان موضعه بيت الأمير يلبغا اليحياوي الذي تقدّم ذكره عند ذكر الدور، وابتدأ السلطان عمارته في سنة سبع وخمسين وسبعمائة، وأوسع دوره وعمله في أكبر قالب وأحسن هندام وأضخم شكل، فلا يعرف في بلاد الإسلام معبد من معابد المسلمين يحكي هذا الجامع، أقامت العمارة فيه مدّة ثلاث سنين لا تبطل يوما واحدا، وأرصد لمصروفها في كل يوم عشرون ألف درهم، عنها نحو ألف مثقال ذهبا.

ولقد أخبرني الطواشي مقبل الشاميّ: أنه سمع السلطان حسنا يقول: انصرف على القالب الذي بني عليه عقد الإيوان الكبير مائة ألف درهم نقرة، وهذا القالب مما رمي على الكيمان بعد فراغ العقد المذكور.

قال: وسمعت السلطان يقول لولا أن يقال ملك مصر عجز عن إتمام بناء بناه لتركت بناء هذا الجامع من كثرة ما صرف عليه، وفي هذا الجامع عجائب من البنيان منها: أن ذراع إيوانه الكبير خمسة وستون ذراعا في مثلها، ويقال أنه أكبر من إيوان كسرى الذي بالمدائن من العراق بخمسة أذرع، ومنه القبلة العظيمة التي لم يبن بديار مصر والشام والعراق والمغرب واليمن مثلها، ومنها المنبر الرخام الذي لا نظير له، ومنها البوّابة العظيمة، ومنها المدارس الأربع التي بدور قاعة الجامع إلى غير ذلك.

ومات السلطان قبل أن يتم رخام هذا الجامع، فأتمه من بعده الطواشي بشير الجمدار، وكان قد جعل السلطان على هذا الجامع أوقافا عظيمة جدّا، فلم يترك منها إلّا شيء يسير وأقطع أكثر البلاد التي وقفت عليه بديار مصر والشام لجماعة من الأمراء وغيرهم، وصار هذا الجامع ضدّا لقلعة الجبل، قلما تكون فتنة بين أهل الدولة إلّا ويصعد عدّة من الأمراء وغيرهم إلى أعلاه ويصير الرمي منه على القلعة.

قبة الهواء

ذكر قلعة الجبل : قال ابن سيده في كتاب المحكم : القلعة بتحريك القاف واللام والعين وفتحها الحصن الممتنع في جبل وجمعها قلاع وقلع وأقلعوا بهذه البلاد بنوها فجعلوها كالقلعة ، وقيل : القلعة بسكون اللام حصن مشرف وجمعه قلوع ، وهذه القلعة على قطعة من الجبل وهي تتصل بجبل المقطم وتشرف على القاهرة ومصر والنيل والقرافة فتصير القاهرة في الجهة البحرية منها ومدينة مصر والقرافة الكبرى وبركة الحبش في الجهة القبلية الغربية والنيل الأعظم في غربيها وجبل المقطم من ورائها في الجهة الشرقية.

وكان موضعها أوّلا يعرف بقبة الهواء ثم صار من تحته ميدان أحمد بن طولون ثم صار موضعها مقبرة فيها عدّة مساجد إلى أن أنشأها السلطان الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب أوّل الملوك بديار مصر على يدّ الطواشي بهاء الدين قراقوش الأسديّ في سنة اثنتين وسبعين وخمسمائة وصارت من بعده دار الملك بديار مصر إلى يومنا هذا وهي ثامن موضع صار دار المملكة بديار مصر.

اعلم أن أوّل ما عرف من خبر موضع قلعة الجبل أنه كان فيه قبة تعرف بقبة الهواء ، قال أبو عمرو الكنديّ في كتاب أمراء مصر : وابتنى حاتم بن هرثمة القبة التي تعرف بقبة الهواء وهو أوّل من ابتناها وولي مصر إلى أن صرف عنها في جمادى الآخرة سنة خمس وتسعين ومائة ، قال : ثم مات عيسى بن منصور أمير مصر في قبة الهواء بعد عزله لاحدى عشرة خلت من شهر ربيع الآخر سنة ثلاث وثلاثين ومائتين.

ولما بنى أحمد بن طولون القصر والميدان تحت قبة الهواء هذه كان كثيرا ما يقيم فيها فإنها كانت تشرف على قصره واعتنى بها الأمير أبو الجيش خمارويه بن أحمد بن طولون وجعل لها الستور الجليلة والفرش العظيمة في كلّ فصل ما يناسبه ، فلما زالت دولة بني طولون وخرب القصر والميدان كانت قبة الهواء مما خرب ثم عمل موضع قبة الهواء مقبرة وبني فيها عدّة مساجد.

قال الشريف محمد بن أسعد الجوانيّ النسابة في كتاب النقطة في الخطط : والمساجد المبنية على الجبل المتصلة باليحاميم المطلة على القاهرة المعزية التي فيها المسجد المعروف بسعد الدولة والترب التي هناك ، تحتوي القلعة التي بناها السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب علي الجميع وهي التي نعتها بالقاهرة وبنيت هذه القلعة في مدّة يسيرة.

وهذه المساجد هي مسجد سعد الدولة ومسجد معز الدولة والي مصر ومسجد مقدّم بن عليان من بني بويه الديلميّ ومسجد العدّة بناه أحد الأستاذين الكبار المستنصرية وهو عدّة الدولة وكان بعد مسجد معز الدولة ، ومسجد عبد الجبار بن عبد الرحمن بن شبل بن عليّ رئيس الرؤساء وكافي الكفاة أبي يعقوب بن يوسف الوزير بهمدان ابن عليّ بناه وانتقل بالإرث إلى ابن عمه القاضي الفقيه أبي الحجاج يوسف بن عبد الجبار بن شبل وكان من أعيان السادة.

ومسجد قسطة وكان غلاما أرمنيا من غلمان المظفر بن أمير الجيوش مات مسموما من أكلة هريسة ، وكان قسطة هذا من عقلاء الأمراء المائلين إلى العدل المثابرين على مطالعة الكتب وأكثر ميله إلى التواريخ وسير المتقدّمين وكان مسجده بعد مسجد شقيق الملك ومسجد الديلميّ وكان على قرنة الجبل المقابل للقلعة من شرقيها إلى البحريّ وقبره قدّام الباب.

وتربة ولخشى الأمير والد السلطان رضوان بن ولخشى المنعوت بالأفضل كان من الأعيان الفضلاء الأدباء ضرب على طريقة ابن البوّاب وأبي عليّ بن مقلة وكتب عدّة ختمات وكان كريما شجاعا يلقّب فحل الأمراء وكانت هذه التربة آخر الصف ، ومسجد شقيق الملك الأستاذ خسروان صاحب بيت المال أضيف إلى سور القلعة البحري إلى المغرب قليلا ، ومسجد أمين الملك صارم الدولة مفلح صاحب الملجس الحافظيّ كان بعد مسجد القاضي أبي الحجاج المعروف بمسجد عبد الجبار وهو في وسط القلعة بعده تربة لاون أخي يانس ، ومسجد القاضي النبيه كان لمام الدولة غنّام ومات رسولا ببلاد الشام وشراه منه وأنشأه القاضي النبيه وقبره به وكان القاضي من الأعيان.

وقال ابن عبد الظاهر : أخبرني والدي قال : كنا نطلع إليها يعني إلى المساجد التي كانت موضع قلعة الجبل قبل أن تسكن في ليالي الجمع نبيت متفرّجين كما نبيت في جواسق الجبل والقرافة ، قال مؤلفه رحمه الل ه: وبالقلعة الآن مسجد الردينيّ وهو أبو الحسن علي بن مرزوق بن عبد الله الردينيّ الفقيه المحدّث المفسر كان معاصرا لأبي عمر وعثمان بن مرزوق الحوفيّ وكان ينكر على أصحابه وكانت كلمته مقبولة عند الملوك وكان يأوي بمسجد سعد الدولة، ثم تحوّل منه إلى مسجد عرف بالردينيّ وهو الموجود الآن بداخل قلعة الجبل وعليه وقف بالإسكندرية ، وفي هذا المسجد قبر يزعمون أنه قبره وفي كتب المزارات بالقرافة أنّه توفي ودفن بها في سنة أربعين وخمسمائة بخط سارية شرقيّ تربة الكيروانيّ واشتهر قبره بإجابة الدعاء عنده.

نقلا عن الخطط المقريزية

بناء قلعة الجبل

ذكر بناء قلعة الجبل : وكان سبب بنائها أن السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب لما أزال الدولة الفاطمية من مصر واستبدّ بالأمر لم يتحوّل من دار الوزارة بالقاهرة ولم يزل يخاف على نفسه من شيعة الخلفاء الفاطميين بمصر ومن الملك العادل نور الدين محمود بن زنكي سلطان الشام رحمة الله عليه ، فامتنع أوّلا من نور الدين بأن سير أخاه الملك المعظم شمس الدولة توران شاه بن أيوب في سنة تسع وستين وخمسمائة إلى بلاد اليمن لتصير له مملكة تعصمه من نور الدين فاستولى شمس الدولة على ممالك اليمن وكفى الله تعالى صلاح الدين أمر نور الدين ومات في تلك السنة فحلا له الجوّ وأمن جانبه.

وأحبّ أن يجعل لنفسه معقلا بمصر فإنه كان قد قسم القصرين بين أمرائه وأنزلهم فيهما ، فيقال أنّ السبب الذي دعاه إلى اختيار مكان قلعة الجبل أنه علق اللحم بالقاهرة فتغير بعد يوم وليلة فعلق لحم حيوان آخر في موضع القلعة فلم يتغير إلا بعد يومين وليلتين فأمر حينئذ بإنشاء قلعة هناك ، وأقام على عمارتها الأمير بهاء الدين قراقوش الأسديّ فشرع في بنائها وبنى سور القاهرة الذي زاده في سنة اثنتين وسبعين وخمسمائة وهدم ما هنالك من المساجد وأزال القبور وهدم الأهرام الصغار التي كانت بالجيزة تجاه مصر وكانت كثيرة العدد ونقل ما وجد بها من الحجارة وبنى به السور والقلعة وقناطر الجيزة.

وقصد أن يجعل السور يحيط بالقاهرة والقلعة ومصر فمات السلطان قبل أن يتم الغرض من السور والقلعة فأهمل العمل إلى أن كانت سلطنة الملك الكامل محمد بن الملك العادل أبي بكر بن أيوب في قلعة الجبل واستنابته في مملكة مصر وجعله وليّ عهد فأتم بناء القلعة وأنشأ بها الآدر السلطانية وذلك في سنة أربع وستمائة وما برح يسكنها حتي مات فاستمرّت من بعده دار مملكة مصر إلى يومنا هذا ، وقد كان السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب يقيم بها أياما وسكنها الملك العزيز عثمان بن صلاح الدين في أيام أبيه مدّة ثم انتقل منها إلى دار الوزارة.

قال ابن عبد الظاهر : وسمعت حكاية تحكى عن صلاح الدين أنه طلعها ومعه أخوه الملك العادل فلما رآها التفت إلى أخيه وقال : يا سيف الدين قد بنيت هذه القلعة لأولادك ، فقال : يا خوند منّ الله عليك أنت وأولادك وأولاد أولادك بالدنيا ، فقال : ما فهمت ما قلت لك أنا نجيب ما يأتي لي أولاد نجباء وأنت غير نجيب فأولادك يكونون نجباء فسكت.

قال ابن عبد الظاهر : والملك الكامل هو الذي اهتم بعمارتها وعمارة أبراجها البرج الأحمر وغيره فكملت في سنة أربع وستمائة وتحوّل إليها من دار الوزارة ونقل إليها أولاد العاضد وأقاربه وسجنهم في بيت فيها فلم يزالوا فيه إلى أن حوّلوا منه في سنة إحدى وسبعين وستمائة ، قال : وفي آخر سنة اثنتين وثمانين وستمائة شرع السلطان الملك المنصور قلاون في عمارة برج عظيم على جانب باب السرّ الكبير وبنى علوه مشترفات وقاعات مرخمة لم ير مثلها وسكنها في صفر سنة ثلاث وثمانين وستمائة ، ويقال أن قراقوش كان يستعمل في بناء القلعة والسور خمسين ألف أسير.

البئر التي بالقلعة : هذه البئر من العجائب استنبطها قراقوش ، قال ابن عبد الظاهر : وهذه البئر من عجائب الأبنية تدور البقر من أعلاها فتنقل الماء من نقالة في وسطها وتدور أبقار في وسطها تنقل الماء من أسفلها ولها طريق إلى الماء ينزل البقر إلى معينها في مجاز وجميع ذلك حجر منحوت ليس فيه بناء وقيل أن أرضها مسامّة أرض بركة الفيل وماؤها عذب ، سمعت من يحكي من المشايخ أنها لما نقرت جاء ماؤها حلوا فأراد قراقوش أو نوّابه الزيادة في مائها فوسع نقر الجبل فخرجت منه عين مالحة غيرت حلاوتها ، وذكر القاضي ناصر الدين شافع بن عليّ في كتاب عجائب البنيان أنه ينزل إلى هذه البئر بدرج نحو ثلاثمائة درجة.

نقلا عن الخطط المقريزية

القلعة في عهد المماليك

ذكر صفة القلعة : وصفة قلعة الجبل أنها بناء على نشز عال يدور بها سور من حجر بأبراج وبدنات حتى تنتهي إلى القصر الأبلق ثم من هناك تتصل بالدور السلطانية على غير أوضاع أبراج الغلال ، ويدخل إلى القلعة من بابين أحدهما بابها الأعظم المواجه للقاهرة ويقال له الباب المدرّج وبداخله يجلس والي القلعة ومن خارجه تدق الخليلية قبل المغرب والباب الثاني باب القرافة ، وبين البابين ساحة فسيحة في جانبها بيوت وبجانبها القبليّ سوق للمآكل ويتوصل من هذه الساحة إلى دركاه جليلة كان يجلس بها الأمراء حتى يؤذن لهم بالدخول وفي وسط الدركاه باب القلعة ويدخل منه في دهليز فسيح إلى ديار وبيوت وإلى الجامع الذي تقام به الجمعة.

ويمشي من دهليز باب القلعة في مداخل أبواب إلى رحبة فسيحة في صدرها الإيوان الكبير المعدّ لجلوس السلطان في يوم المواكب وإقامة دار العدل ، وبجانب هذه الرحبة ديار جليلة ويمرّ منها إلى باب القصر الأبلق وبين يدي باب القصر رحبة دون الأولى يجلس بها خواص الأمراء قبل دخولهم إلى الخدمة الدائمة بالقصر ، وكان بجانب هذه الرحبة محاذيا لباب القصر خزانة القصر ويدخل من باب القصر في دهاليز خمسة إلى قصر عظيم ويتوصل منه إلى الإيوان الكبير بباب خاص ويدخل منه أيضا إلى قصور ثلاثة ثم إلى دور الحرم السلطانية وإلى البستان والحمّام والحوش.

وباقي القلعة فيه دور ومساكن للماليك السلطانية وخواص الأمراء بنسائهم وأولادهم ومماليكهم ودواوينهم وطشتخاناتهم وفرشخاناتهم وشربخاناتهم ومطابخهم وسائر وظائفهم ، وكانت أكابر أمراء الألوف وأعيان أمراء الطبلخاناه والعشراوات تسكن بالقلعة إلى آخر أيام الناصر محمد بن قلاون ، وكان بها أيضا طباق المماليك السلطانية ودار الوزارة وتعرف بقاعة الصاحب وبها قاعة الإنشاء وديوان الجيش وبيت المال وخزانة الخاص وبها الدور السلطانية من الطشتخاناه والركابخاناه والحوائجخاناه والزردخاناه وكان بها الجب الشنيع لسجن الأمراء وبها دار النيابة وبها عدّة أبراج يحبس بها الأمراء والمماليك.

وبها المساجد والحوانيت والأسواق وبها مساكن تعرف بخرائب التتر كانت قدر حارة خرّبها الملك الأشرف برسباي في ذي القعدة سنة ثمان وعشرين وثمانمائة ، ومن حقوق القلعة الإصطبل السلطانيّ وكان ينزل إليه السلطان من جانب إيوان القصر ، ومن حقوقها أيضا الميدان وهو فاصل بين الإصطبلات وسوق الخيل من غربيه وهو فسيح المدى وفيه يصلي السلطان صلاة العيدين وفيه يلعب بالأكرة مع خواصه وفيه تعمل المدّات أوقات المهمات أحيانا ، ومن رأى القصور والإيوان الكبير والميدان الأخضر والجامع يقرّ لملوك مصر بعلوّ الهمم وسعة الإنفاق والكرم.

باب الدرفيل : هذا الباب بجانب خندق القلعة ويعرف أيضا بباب المدرج وكان يعرف قديما بباب سارية ، ويتوصل إليه من تحت دار الضيافة وينتهي منه إلى القراف، وهو فيما بين سور القلعة والجبل ، والدرفيل هو الأمير حسام الدين لاجين الأيدمريّ المعروف بالدرفيل دوادار الملك الظاهر ركن الدين بيبرس البندقداريّ مات في سنة اثنتين وسبعين وستمائة.

دار العدل القديمة : هذه الدار موضعها الآن تحت القلعة يعرف بالطبلخاناه ، والذي بنى دار العدل الملك الظاهر ركن الدين بيبرس البندقداريّ في سنة إحدى وستين وستمائة وصار يجلس بها لعرض العساكر في كلّ اثنين وخميس وابتدأ بالحضور في أوّل سنة اثنتين وستين وستمائة ، وما برحت دار العدل هذه باقية إلى أن استجدّ السلطان الملك المنصور قلاون الإيوان فهجرت دار العدل هذه إلى أن كانت سنة اثنتين وعشرين وسبعمائة فهدمها السلطان الملك الناصر محمد بن قلاون وعمل موضعها الطبلخاناه فاستمرّت طبلخاناه إلى يومنا ، إلّا أنه كان في أيام عمارتها إنما يجلس بها دائما في أيام الجلوس نائب دار العدل ومعه القضاة وموقع دار العدل والأمراء فينظر نائب دار العدل في أمور المتظلمين وتقرأ عليه القصص وكان الأمر على ذلك في أيام الظاهر بيبرس وأيام ابنه الملك السعيد بركة ثم أيام الملك المنصور قلاون.

الإيوان : المعروف بدار العدل ، هذا الإيوان أنشأه السلطان الملك المنصور قلاون الألفيّ الصالحيّ النجميّ ثم جدّده ابنه السلطان الملك الأشرف خليل واستمرّ جلوس نائب دار العدل به ، فلما عمل الملك الناصر محمد بن قلاون الروك أمر بهدم هذا الإيوان فهدم وأعاد بناءه على ما هو عليه الآن وزاد فيه وأنشأ به قبة جليلة وأقام به عمدا عظيمة نقلها إليه من بلاد الصعيد ورخمه ونصب في صدره سرير الملك وعمله من العاج والأبنوس ورفع سمك هذا الإيوان وعمل أمامه رحبة فسيحة مستطيلة ، وجعل بالإيوان باب سرّ من داخل القصر وعمل باب الإيوان مسبوكا من حديد بصناعة بديعة تمنع الداخل إليه وله منه باب يغلق فإذا أراد أن يجلس فتح حتى ينظر منه ومن تخاريم الحديد بقية العسكر الواقفين بساحة الإيوان وقرّر للجلوس فيه بنفسه يوم الاثنين ويوم الخميس.

نقلا عن الخطط المقريزية

سور مجرى العيون

ذكر المياه التي بقلعة الجبل : وجميع مياه القلعة من ماء النيل تنقل من موضع إلى موضع حتى تمرّ في جميع ما يحتاج إليه بالقلعة ، وقد اعتنى الملوك بعمل السواقي التي تنقل الماء من بحر النيل إلى القلعة عناية عظيمة فأنشأ الملك الناصر محمد بن قلاون في سنة اثنتي عشرة وسبعمائة أربع سواق على بحر النيل تنقل الماء إلى السور ثم من السور إلى القلعة ، وعمل نقالة من المصنع الذي عمله الظاهر بيبرس بجوار زاوية تقيّ الدين رجب التي بالرميلة تحت القلعة إلى بئر الإصطبل.

فلما كانت سنة ثمان وعشرين وسبعمائة عزم الملك الناصر على حفر خليج من ناحية حلوان إلى الجبل الأحمر المطلّ على القاهرة ليسوق الماء إلى الميدان الذي عمله بالقلعة ويكون حفر الخليج في الجبل ، فنزل لكشف ذلك ومعه المهندسون فجاء قياس الخليج طولا اثنين وأربعين ألف قصبة فيمرّ الماء فيه من حلوان حتى يحاذي القلعة فإذا حاذاها بنى هناك خبايا تحمل الماء إلى القلعة ليصير الماء بها غزيرا كثيرا دائما صيفا وشتاء لا ينقطع ولا يتكلف لحلمه ونقله ثم يمرّ من محاذاة القلعة حتى ينتهي إلى الجبل الأحمر فيصبّ من أعلاه إلى تلك الأرض حتى تزرع.

وعند ما أراد الشروع في ذلك طلب الأمير سيف الدين قطلوبك بن قراسنقر الجاشنكير أحد أمراء الطبلخاناه بدمشق بعد ما فرغ من بناء القناة وساق العين إلى القدس فحضر ومعه الصناع الذين عملوا قناة عين بيت المقدس على خيل البريد إلى قلعة الجبل فأنزلوا ثم أقيمت لهم الجرايات والرواتب وتوجهوا إلى حلوان ووزنوا مجرى الماء وعادوا إلى السلطان وصوّبوا رأيه فيما قصد والتزموا بعمله فقال : كم تريدون ؟ قالوا : ثمانين ألف دينار فقال : ليس هذا بكثير.

فقال : كم تكون مدّة العمل فيه حتى يفرغ ؟ قالوا : عشر سنين فاستكثر طول المدّة ، ويقال أنّ الفخر ناظر الجيش هو الذي حسن لهم أن يقولوا هذه المدّة فإنه لم يكن من رأيه عمل هذا الخليج وما زال يخيل للسلطان من كثرة المصروف عليه ومن خراب القرافة ما حمله على صرف رأيه عن العمل وأعاد قطلوبك والصناع إلى دمشق فمات قطلوبك عقيب ذلك في سنة تسع وعشرين وسبعمائة في ربيع الأوّل.

فلما كانت سنة إحدى وأربعين وسبعمائة اهتم الملك الناصر بسوق الماء إلى القلعة وتكثيره بها لأجل سقي الأشجار وملء الفساقي ولأجل مراحات الغنم والأبقار فطلب المهندسين والبنائين ونزل معهم وسار في طول القناطر التي تحمل الماء من النيل إلى القلعة حتى انتهى إلى الساحل ، فأمر بحفر بئر أخرى ليركب عليها القناطر حتى تتصل بالقناطر العتيقة فيجتمع الماء من بئرين ويصير ماء واحدا يجري إلى القلعة فيسقي الميدان وغيره فعمل ذلك.

ثم أحبّ الزيادة في الماء أيضا فركب ومعه المهندسون إلى بكرة الجيش وأمر بحفر خليج صغير يخرج من البحر ويمرّ إلى حائط الرصد وينقر في الحجر تحت الرصد عشر آبار يصبّ فيها الخليج المذكور ويركّب على الآبار السواقي لتنقل الماء إلى القناطر العتيقة التي تحمل الماء إلى القلعة زيادة لمائها ، وكان فيما بين أوّل هذا المكان الذي عيّن لحفر الخليج وبين آخره تحت الرشد أملاك كثيرة وعدّة بساتين، فندب الأمير أقبغا عبد الواحد لحفر هذا الخليج وشراء الأملاك من أربابها فحفر الخليج وأجراه في وسط بستان الصاحب بهاء الدين بن حنا وقطع أنشابه وهدم الدور وجمع عامّة الحجارين لقطع الحجر ونقر الآبار.

وصار السلطان يتعاهد النزول للعمل كلّ قليل فعمل عمق الخليج من فم البحر أربع قصبات وعمق كلّ بئر في الحجر أربعين ذراعا فقدّر الله تعالى موت الملك الناصر قبر تمام هذا العمل فبطل ذلك وانطمّ الخليج بعد ذلك ، وبقيت منه إلى اليوم قطعة بجوار رباط الآثار وما زالت الحائط قائمة من حجر في غاية الإتقان من إحكام الصناعة وجودة البناء عند سطح الجرف الذي يعرف اليوم بالرصد قائما من الأرض في طول الجرف إلى أعلاه حتى هدمه الأمير يلبغا السالميّ في سنة اثنتي عشرة وثمانمائة وأخذ ما كان به من الحجر فرمّ به القناطر التي تحمل إلى اليوم حتى يصل إلى القلعة وكانت تعرف بسواقي السلطان فلما هدمت جهل أكثر الناس أمرها ونسوا ذكرها.

نقلا عن الخطط المقريزية

ميدان القبق

جاء في الخطط المقريزية : ذكر ميدان القبق : هذا الموضع خارج القاهرة من شرقيها، فيما بين النقرة التي ينزل من قلعة الجبل إليها، وبين قبة النصر التي تحت الجبل الأحمر، ويقال له أيضا الميدان الأسود، وميدان العيد، والميدان الأخضر، وميدان السباق، وهو ميدان السلطان الملك الظاهر ركن الدين بيبرس البندقداريّ الصالحيّ النجميّ، بنى به مصطبة في المحرّم من سنة ست وستين وستمائة، عند ما احتفل برمي النشاب وأمور الحرب، وحثّ الناس على لعب الرمح ورمي النشاب ونحو ذلك.

وصار ينزل كل يوم إلى هذه المصطبة من الظهر، فلا يركب منها إلى العشاء الآخرة، وهو يرمي ويحرّض الناس على الرمي والنضال والرهان، فما بقي أمير ولا مملوك إلّا وهذا شغله، وتوفر الناس على لعب الرمح ورمي النشاب، وما برح من بعده من أولاده والملك المنصور سيف الدين قلاوون الألفيّ الصالحيّ النجميّ، والملك الأشرف خليل بن قلاوون يركبون في الموكب لهذا الميدان، وتقف الأمراء والمماليك السلطانية تسابق بالخيل فيه قدّامهم، وتنزل العساكر فيه لرمي القبق.

والقبق عبارة عن خشبة عالية جدّا، تنصب في براح من الأرض، ويعمل بأعلاها دائرة من خشب، وتقف الرماة بقسيّها وترمي بالسهام جوف الدائرة لكي تمرّ من داخلها إلى غرض هناك، تمرينا لهم على إحكام الرمي. ويعبّر عن هذا بالقبق، في لغة الترك.

قال جامع السيرة الظاهرية: وفي سابع عشر المحرّم من سنة سبع وستين وستمائة، حثّ السلطان الملك الظاهر ركن الدين بيبرس البندقداريّ جميع الناس على رمي النشاب ولعب الرمح، خصوصا خواصه ومماليكه، ونزل إلى الفضاء بباب النصر ظاهر القاهرة، ويعرف بميدان العيد، وبنى مصطبة هناك، وأقام ينزل في كل يوم من الظهر، ويركب منها عشاء الآخرة، وهو واقف في الشمس يرمي ويحرّض الناس على الرمي والرهان، فما بقي أمير ولا مملوك إلا وهذا شغله، واستمرّ الحال في كل يوم على ذلك حتى صارت تلك الأمكنة لا تسع الناس، وما بقي لأحد شغل إلّا لعب الرمح ورمي النشاب.

وفي شهر رمضان سنة اثنتين وسبعين وستمائة، تقدّم السلطان الملك الظاهر إلى عساكره بالتأهب للركوب واللعب بالقبق ورمي النشاب، واتفقت نادرة غريبة، وهو أنه أمر برش الميدان الأسود تحت القلعة لأجل الملعب، فشرع الناس في ذلك، وكان يوما شديد الحرّ، فأمر السلطان بتبطيل الرش رحمة للناس، وقال: الناس صيام وهذا يوم شديد الحرّ، فبطل الرش، وأرسل الله تعالى مطرا جودا استمرّ ليلتين ويوما حتى كثر الوحل وتلبدت الأرض وسكن العجاج وبرد الجوّ ولطف الهواء، فوكل السلطان من يحفظه من السوق فيه يوم اللعب، وهو يوم الخميس السادس والعشرون من شهر رمضان، وأمر بركوب جماعة لطيفة من كل عشرة اثنان، وكذلك من كل أمير، ومن كل مقدّم لئلا تضيق الدنيا بهم.

فركبوا في أحسن زيّ، وأجمل لباس، وأكمل شكل، وأبهى منظر، وركب السلطان ومعه من خواصه ومماليكه ألوف، ودخلوا في الطعان بالرماح، فكل من أصاب خلع عليه السلطان، ثم ساق في مماليكه الخواص خاصة، ورتبهم أجمل ترتيب، واندفق بهم اندفاق البحر، فشاهد الناس أبهة عظيمة، ثم أقيم القبق ودخل الناس لرمي النشاب، وجعل لمن أصاب من المفاردة رجال الحلقة والبحرية الصالحية وغيرهم بغلطاقا بسنجاب، وللأمراء فرسا من خيله الخاص بتشاهيره ومراواته الفضية والذهبية ومزاخمه.

وما زال في هذه الأيام على هذه الصورة يتنوّع في دخوله وخروجه، تارة بالرماح، وتارة بالنشاب، وتارة بالدبابيس، وتارة بالسيوف مسلولة، وذلك أنه ساق على عادته في اللعب وسلّ سيفه، وسلّ مماليكه سيوفهم، وحمل هو ومماليكه حملة رجل واحد، فرأى الناس منظرا عجيبا، وأقام على ذلك كل يوم من بكرة النهار إلى قريب المغرب، وقد ضربت الخيام للنزول للوضوء والصلاة، وتنوّع الناس في تبديل العدد والآلات، وتفاخروا وتكاثروا، فكانت هذه الأيام من الأيام المشهودة.

ولم يبق أحد من أبناء الملوك، ولا وزير، ولا أمير كبير ولا صغير، ولا مفردي، ولا مقدّم من مقدّمي الحلقة، ومقدّمي البحرية الصالحية، ومقدّمي المماليك الظاهرية البحرية، ولا صاحب شغل، ولا حامل عصا في خدمة السلطان على بابه، ولا حامل طير في ركاب السلطان، ولا أحد من خواص كتاب السلطان، إلّا وشرّف بما يليق به على قدر منصبه، ثم تعدّى إحسان السلطان لقضاة الإسلام والأئمة وشهود خزانة السلطان، فشرّفهم جميعهم، ثم الولاة كلهم.

وأصبحوا بكرة يوم الأحد ثامن عشري شهر رمضان لابسين الخلع جميعهم في أحسن صورة وأبهج زي وأبهى شكل وأجمل زينة، بالكلوتات الزركش بالذهب، والملابس التي ما سمع بأن أحدا جاد بمثلها، وهي ألوف، وخدم الناس جميعهم وقبلوا الأرض وعليهم الخلع، وركبوا ولعبوا نهارهم على العادة، والأموال تفرّق والأسمطة تصف، والصدقات تنفق، والرقاب تعتق.

وما زال إلى أن أهلّ هلال شوّال، فقام الناس وطلعوا للهناء، فجلس لهم، وعليهم خلعه، ثم ركب يوم العيد إلى مصلاه في خيمة بشعار السلطنة وأبّهة الملك، فصلى ثم طلع قلعة الجبل وجلس على الأسمطة، وكان الاحتفال بها كبيرا، وأكل الناس، ثم انتهبه الفقراء، وقام إلى مقرّ سلطانه بالقبة السعيدة، وقد غلقت وفرشت بأنواع الستور والكلل والفرش.

وكان قد تقدّم إلى الأمراء بإحضار أولادهم، فأحضروا، وخلع عليهم الخلع المفصلة على قدرهم، فلما كان هذا اليوم أحضروا وختنوا بأجمعهم بين يدي السلطان، وأخرجوا فحملوا في المحفات إلى بيوتهم، وعمّ الهناء كل دار، ثم أحضر الأمير نجم الدين خضر ولد السلطان، فختن ورمى للناس جملة من الأموال اجتمع منها خزانة ملك كبير، فرّقت على من باشر الختان من الحكماء والمزينين وغيرهم.

وانقضت هذه الأيام، وجرى السلطان فيها على عادته كما كان، من كونه لم يكلّف أحدا من خلق الله تعالى بهدية يهديها، ولا تحفة يتحفه بها في مثل هذه المسرّة، كما جرت عادة من تقدّمه من الملوك، ولم يبق من لا شمله إحسانه غير أرباب الملاهي والأغاني، فإنه كان في أيامه لم ينفق لهم مبلغ البتة.

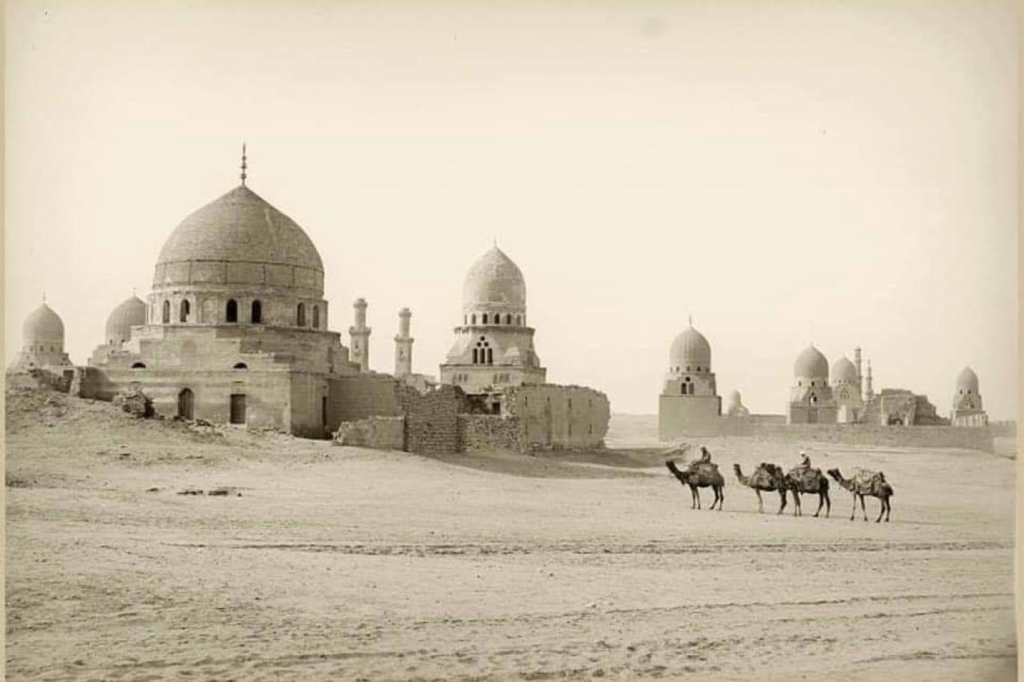

صحراء المماليك

قي كتابه صحراء المماليك بوابة السماء الشرقية يرصد الباحث هاني حمزة مراحل تطور المقابر المملوكية قي المنطقة التي تعرف باسم صحراء المماليك في شرق القاهرة والتي نشأت على هيئة امتداد للمقابر القديمة المعروفة باسم القرافة فيقول : القَرَافَة قبيلة ومنطقة : تضم هذه المقابر رفات كبار الصحابة والقراء والمتصوفة والعلماء مثل عمرو بن العاص والإمام ابن ورش، والإمام الشافعي، وعرفت باسم القرافة، هو اسم علم قبيلة يمنية، لكنه أصبح مسمى يطلق على الجبانات عموماً في مصر.

بدأ ذلك مع تأسيس مدينة الفسطاط على يد عمرو بن العاص، ومع نمو المدينة وتأسيس مدينتي العسكر والقطائع تمددت القرافة إلى الجنوب والشمال والشرق، أو ما سُمي بالقرافة الكبرى والقرافة الصغرى، وأُنْشِئَتْ أولى المقابر الفاطمية في القاهرة داخل المدينة. ولكن مع فتح مدينة القاهرة للعامة من الأهالي بانتهاء العصر الفاطمي (973هـــ/ 1171م) أُنْشِئت الجبانات شمال باب النصر، في الجنوب الشرقي للمدينة في حارة الوزير ، وكان الطور الأخير لإنشاء الجبانات في القاهرة تحت حكم سلاطين المماليك في ما يعرف بصحراء المماليك أو جبانة القاهرة الشمالية.

ولها عدة أسماء شائعة، ففي الأدبيات الغربية الحديثة يطلق عليها اسم ” الجبانة الشمالية لمدينة القاهرة “، وذلك للتفرقة بين صحراء المماليك وبقية جبانات القاهرة، وتسمى أيضاً باسم مقابر الخلفاء، وفي مصادر أخرى مثل الجبرتي تسمى بجبانة البستان أو تربة المجاورين. وتستعمل الأدبيات العربية المعاصرة اسم القرافة الشرقية للإشارة إليها، ومن المفارقات أن الاسم الأندر للصحراء هو مقابر المماليك وهو الاسم الأنسب لها، وقد اقترحه عالم الآثار حسن عبدالوهاب واستعملته الهيئة العامة للآثار.

التطور العمراني : يعكس تاريخ صحراء المماليك وتطورها العمراني إلى حد كبير، مراحل تطور الدولة المملوكية منذ بدايتها الصاخبة (648هــ/1250م) إلى سقوطها (923هــ/1517م)، فقد شهدت نمواً مضطرداً في المباني في تلك المنطقة لمدة قرنين ونيف، بأكثر من 700 منشأة، ولم يبقَ من هذه المنشآت بشكل كامل أو جزئي في الصحراء غير 35 أثراً، أربعة منها تعود إلى المماليك البحرية (678هـ- 784هـ/ 1250م: 1382م) وهي ضريح طشتمر الساقي الذي لقبه المصريون باسم حمص أخضر، وخانقاه خوند طغاي- أم نوك، وضريح ومدخل الأميرة طولباي، وضريح طيبغا الطويل.

ومن المنشآت المملوكية الباقية حتى الآن في الصحراء من الفترة البرجية المبكرة (784هـ 825هـ/ 1382: 1422م) ضريح وخانقاه يونس الدوادار، وخانقاه الناصر فرج، ضريح كزل الناصري، ضريح سعد الدين بن غراب. وبقيت سبع منشآت فقط من الفترة البرجية الوسطى (826هـ: 872 / 1423م:1467) وهي ضريح جانبك الأشرفي، ضريح وخانقاه ومدرسة الأشرف برسباي، زاوية معبد الرفاعي، وضريح خديجة أم الأشرف، وضريح نصرالله المعروف لدى العامة باسم كوز العسل، وضريح يشبك السوداني المعروف باسم قبة السبع بنات، وضريح برسباي البجاسي.

وبقي من الفترة البرجية المتأخرة (873هـ: 923هـ/ 1468م: 1517م) نحو 16 منشأة تتمثل في مدرسة وضريح والربع السكني وحوض لسقي الدواب ومقعد وباب وسبيل الأشرف قايتباي، وضريح عبدالله المنوفي، وضريح الكلشني، وواجهة ضريح مراد بك، وخانقاه تكية أحمد أبو يوسف، وضريح وسبيل وإيوان أزدمر- الزمر، وضريح أرزمك، وضريح وخانقاه وقصر سكني وسبيل وكتَّاب قرقماس، وضريح قبة عصفور.

مدينة الموتى : لكنّ المماليك على عكس السلالات الحاكمة السابقة عليهم في مصر، لم يقوموا ببناء مدن جديدة في ممتلكاتهم، بل قاموا بتطوير المدن الموجودة وملء الفراغات فيها، فيما كانت صحراء المماليك هي المحاولة الوحيدة التي قام بها المماليك لإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة؛ لكنها كانت مدينة مخصصة للموتى وليس للأحياء. فقد كان الوازع الديني كبيراً لديهم وكان لديهم احترام كبير لرجال الدين ودعموا الطرق الصوفية.

أما عن أكثر الأنماط المعمارية انتشاراً في صحراء المماليك فيأتي في المقام الأول الأضرحة التي قد تكون منفردة أو جزءاً من منشأة أو مجمعاً له وظائف أخرى، ولا يزال باقياً منها حتى الآن 25 ضريحاً. وتتفاوت قباب تلك الأضرحة في الحجم، وتتميز بتنوع الزخارف والنقوش على أسطح قبابها الحجرية الخارجية، ومنها زخارف تعرف باسم الدالات أو الأشرطة الزجزاجية، وهنا أشرطة على شكل سبعات وثمانيات، وبعضها اتبع زخرفة الأطباق النجمية الهندسية المتشابكة، واسْتُعْمِل في البعض الآخر أسلوب الأرابيسك النباتي المتشابك.

والمباني الثانية المعمارية الأكثر انتشاراً في جبانة المماليك هي الخانقاوات، وهي موضع اجتماع أو معيشة الصوفية وهي المؤسسة التي ضخت الحياة في الصحراء، تلك المنطقة المكرسة للموت. وتتكون هذه الخانقاوات في الغالب من حوش سماوي (مفتوح) تحيط به خلاوي وإيوانات على جوانبه، فالخلاوي لإقامة الصوفية والأواوين لأنشطتهم الجماعية، وأكبر تلك الأواوين يزوّد بمحراب ويخصص للصلاة. ويلحق بالمبنى مطبخ وحمام على أن يكون موضع دفن الصوفية خارج مدينة القاهرة. وأقدم خانقاه موجودة حتى الآن في الصحراء هي خانقاه أم أنوك، وقد وصف المستشرقون الذين قدموا إلى مصر بعض الممارسات التي كانت تجري في الخانقاه، وأطلقوا على المتصوفة الذين يتعبدون في الخلاوي اسم الرهبان والقساوسة قياساً على ما يحدث في الأديرة.

المباني المعمارية الثالثة الموجودة في صحراء المماليك هي المدارس، أقدمها مدرسة الأشرف برسباي، وتأتي بعدها المساجد التي اقتصرت وظيفتها في العصر المملوكي على الصلاة فقط فلم يهتموا ببناء مساجد ضخمة أي مساجد جوامع تجمع جميع المصلين القاطنين في المنطقة في صلاة الجمعة.

ولعل الأبنية المعمارية التي حرص المماليك على بنائها في الصحراء هي الزوايا التي لم يبق منها شيء في صحراء المماليك، ولا يعرف الكثير عن تخطيطها المعماري وهي ربما كانت على شكل قبة. ويُعْتَقدُ أن هذه الزوايا وفرت مرافق أخرى كأماكن للصلاة وممارسة الشعائر الصوفية وأماكن لعيش الشيخ وعائلته وجماعة الصوفية والخلاوي والمطبخ وأماكن تخزين المياه ودورة مياه.