منية الأصبغ (أرض ابن سندر)

يستفاد مما ذكره المقريزي في خططه عند الكلام على قرية الخندق (ص 136 ج 2) أنه بعد فتح العرب مصر نزل كثير منهم بريف مصر واتخذوا الزرع معاشا وكان من الذين جاءوا إلى مصر مسروح بن سندر الخصي من موالي زنباع بن روح بن سلامة الجذامي ويكنى أبو الأسود له صحبة قدم مصر في سنة 22 هـ بكتاب عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص فأقطعه أرضا مساحتها ألف فدان ولم تزل هذه الأرض مع ابن سندر يعيش من حاصلاتها وخيراتها.

ولما مات ابن سندر ورثه أولاد زنباع بن روح الجذامي فباعوا الأرض إلى أبي ريان أصبغ بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم فأنشأ بها قرية على الخليج المصري عرفت باسم منية الأصبغ .

وبعد أن اختط القائد جوهر القاهرة في سنة 358 هـ أمر المغاربة في سنة 360 هـ أن يحفروا خندقا من الجبل إلى الأبليز أي إلى النيل شمال القاهرة في طريق القادم من الشام وقصد أن يقاتل القرامطة من وراء هذا الخندق ولمصادفة مرور الخندق المذكور بجوار منية الأصبغ اشتهرت هذه القرية من ذلك الوقت باسم الخندق وأهمل منية الأصبغ.

وقال ابن عبد الظاهر الخندق هو منية الأصبغ وقال المقريزي الخندق قرية خارج باب الفتوح كانت تعرف أولا بمنية الأصبغ ثم قال وأدركت الخندق قرية لطيفة يبرز الناس من القاهرة إليها ليتنزهوا فيها في أيام النيل والربيع ويسكنها طائفة كبيرة من الناس وفيها بساتين عامرة بالنخيل والثمار ، وبها سوق وجامع تقام به الجمعة فلما كانت الحوادث والمحن من سنة 806 هـ خربت قرية الخندق ورحل أهلها منها ونقلت الخطبة من جامعها إلى جامع الحسينية.

ثم قال وكانت قرية الخندق كأنها من حسنها ضرة لكوم الريش وكانت تجاهها من شرقيها على الخليج الكبير فخربتا ، ويستفاد مما ذكره المقريزي عند الكلام على كنيستي الخندق (ص 510 ج 2) أنهما كانتا بأرض الخندق ظاهر القاهرة وأن إحداهما على اسم غبريال الملاك والأخرى على اسم مرقوريوس وتعرف باسم الراهب رويس وعند هاتين الكنيستين يقبر النصارى موتاهم.

وقد دل البحث على أن الكنيسة الأولى لا تزال موجودة إلى اليوم باسم دير الملاك البحري أو دير الملاك ميخائيل بشارع الملك في منطقة حدائق القبة وأنه في موقعه كان مجاورا لسكن منية الأصبغ أو الخندق ، وأن الكنيسة الثانية لا تزال موجودة كذلك باسم دير وكنيسة الأنبا رويس أو كنيسة العذراء بجوار كنيسة بطرس باشا غالي بشارع الملكة نازلي بالقاهرة وأنها في موقعها كانت بأرض قرية الخندق لكنها على بعد من سكن تلك القرية كمل يدل عليها موقعها بالنسبة إلى دير الملاك البحري.

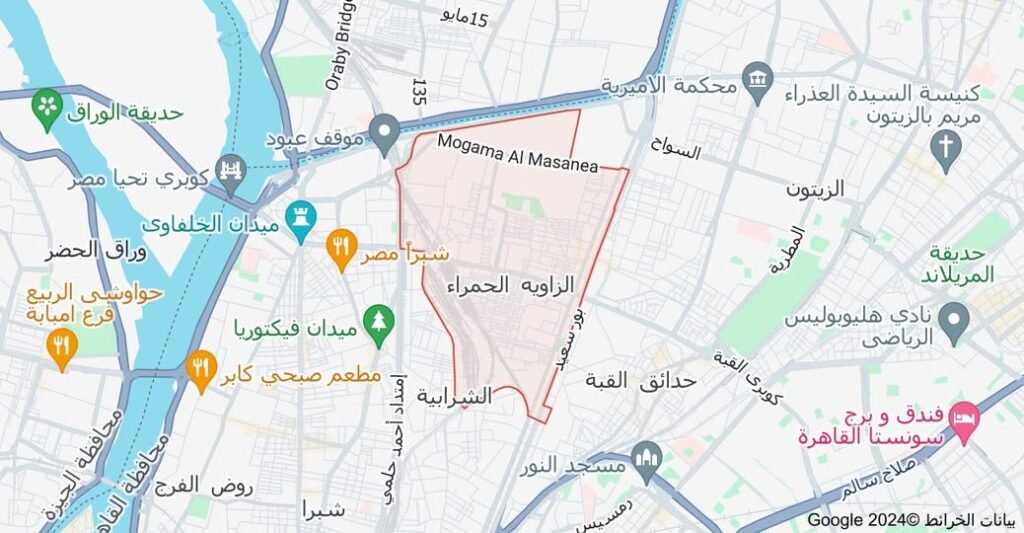

وقد دل البحث أيضا على أن قرية كوم الريش كانت واقعة تجاه قرية الخندق على الجانب الغربي للخليج المصري وهي بذاتها القرية التي تعرف اليوم بالزاوية الحمرا الواقعة غربي محطة الدمرداش على بعد كيلومتر واحد ، فمن هذه البيانات يتضح أن قرية منية الأصبغ التي عرفت في أيام الدولة الفاطمية بقرية الخندق كانت واقعة على الخليج المصري في المنطقة التي يتوسطها الآن دير الملاك البحري بين محطة الدمرداش والزاوية الحمرا.

والآن أصبح في مكان منية الأصبغ أو الخندق دور ومنازل آهلة بالسكان تكون خطة كبيرة بجوار دير الملاك البحري يراها السالك في شارع الملك بقسم الوايلي بالقاهرة.

المقال منقول بالنص من كتاب القاموس الجغرافي للبلاد المصرية من كتابة محمد بك رمزي مفتش عام المالية بالمملكة المصرية

الزاوية الحمرا

في القرن الثامن الهجري قرر السلطان محمد بن قلاوون فصل الجزء الجنوبي الغربي من كورة الشرقية لتأسيس الأعمال القليوبية واستثنى منها عدة قرى متاخمة للقاهرة حيث جمعها معا تحت اسم أعمال ضواحي القاهرة ، وذكر ابن الجيعان في التحفة السنية أن أول قرية من هذه الضواحي كانت تعرف وقتها باسم كوم الريش (الزاوية الحمرا حاليا) وتضم في زمامها الزراعي ثلاثمائة فدان عرفت باسم أرض البعل (حي الشرابية حاليا) وكانت ضمن وقف الملك الصالح بن قلاوون.

جاء عنها في القاموس الجغرافي : ” الزاوية الحمراء : هي من القرى القديمة وقد دلني البحث على أنها هي القرية التي ذكرها ابن عبد الحكم في كتاب فتوح مصر باسم ياق وقال إنها كانت بقرب أم دنين ثم عرفت فيما بعد باسم كوم الريش ، وقد تكلم عنها المقريزي في خططه (ص 130 ج 2) فقال إن كوم الريش اسم لبلد فيما بين أرض البعل ومنية السيرج كان النيل يمر بغربيها بعد مروره بغربي أرض البعل.

ثم قال : وكان كوم الريش من أجل متنزهات القاهرة ورغب أعيان الناس في سكناها للتنزه بها ، وكان بها سوق عامر بالمعايش على اختلاف أنواعها وحمام وجامعان لأحدهما منارة يعجز الواصف أن يعبر عن حسنها ، وما برحت هذه البلدة على ذلك إلى أن حدثت المحن من سنة 806 هـ فخربت وصارت بلاقع وتغيرت معاهدها.

ويستفاد مما ذكره ابن إياس في كتابه تاريخ مصر في حوادث سنة 890 هـ أن الملك الأشرف قايتباي جدد هذه القرية وأنشأ بها زاوية دهنت حيطانها من الخارج باللون الأحمر فعرفت بالزاوية الحمراء واختفى اسمها القديم وهو كوم الريش ، ووردت في تربيع سنة 933 هـ وفي تاريخ سنة 1228 هـ باسمها الحالي “.

وجاء في الخطط التوفيقية : ” الزاوية الحمراء قرية صغيرة بمديرية القليوبية ، بضواحى القاهرة ، على الشاطئ الغربى للترعة الإسماعيلية ، وفى جنوب ناحية الأميرية بنحو ثلاثة آلاف وأربعمائة متر ، وفى الجنوب الغربى لمطرية عين شمس بنحو ستة آلاف متر ، وبها جامع بمئذنة ، ولما حفرت الترعة الإسماعيلية انفصل الجامع عن البلد وصار فى الجانب الغربى لتلك الترعة.

وأغلب تكسب أهلها من زرع الخضر وفيهم أرباب حرف بالقاهرة ، وهذه القرية بقرب منية الشيرج بل أكثر أطيانها من أطيان المنية ، وفيها الساقية ذات الخمسة وجوه التى تكلم عليها المقريزى فى الكلام على مناظر الخلفاء ونقلنا منه طرفا فى الكلام على تلك المنية ، وهذه الخمسة وجوه باقية إلى اليوم ، وهى الآن فى ملك إبراهيم بيك أدهم فى داخل أطيانه التى بها ، وقد ركب عليها دواليب تديرها البقر والخيل لسقى المزروعات الصيفية “.

الأميرية والوايلي (بني وائل)

في القرن الثامن الهجري تم إنشاء أعمال ضواحي القاهرة بأمر السلطان محمد بن قلاوون ، وضمت هذه الأعمال منطقة كانت تعرف باسم الحبس الشرقي وهي أوقاف وأملاك تم استصلاحها في العصر الفاطمي على يد الوزير بدر الجمالي ، وقد قسمت منطقة الحبس الشرقي لتأسيس عدة قرى من أهمها الأميرية وبني وائل التي عرفت باسم الوائلية ثم الوايلية ثم الوايلي وهي الآن من أحياء القاهرة.

جاء في القاموس الجغرافي : ” الوايلي الكبرى : هي من القرى القديمة وردت في الخطط المقريزية باسم بني وائل وفي تاج العروس الوايلية قرية من ضواحي القاهرة ، وكانت الوايلي من توابع ناحية منية السيرج ثم فصلت عنها في تاريخ سنة 1228 هـ ، وفي سنة 1259 هـ قسمت هذه الناحية إلى ناحيتين وتميزت هذه وهي الأصلية بالكبرى والأخرى وهي المستجدة بالصغرى.

الوايلي الصغرى : أصلها من توابع الوايلي الكبرى ثم فصلت عنها في تاريخ سنة 1259 هـ وممساكن هذه القرية تقع على جانبي شارع الوايلي الصغرى بقسم الوايلي بمدينة القاهرة وتابعة لمحافظتها ، ويقال لها الوايلية نسبة إلى بني وائل ، وفي سنة 1936 صدر قرار من وزارة الداخلية بفصل زمام هذه القرية من مكلفات مديرية القليوبية وإلحاقه بمحافظة مصر.

الأميرية : هي من القرى القديمة وردت في قوانين ابن مماتي ونسخة معهد دمياط من تحفة الإرشاد من أعمال الشرقية وفي تحفة الإرشاد نسخة الأزهر وردت محرفة باسم الأميرة وفي التحفة السنية الأميرية من نواحي الحبس الشرقي من ضواحي القاهرة “.

وجاء في الخطط التوفيقية ” الأميرية : قرية من مديرية القليوبية بضواحى المحروسة على الشط الغربى للترعة الإسماعيلية، وفى جنوب ناحية بهتيم بنحو ثلاثة آلاف ومائتى متر، وفى شمال ناحية الوايلى بنحو ألف وثلاثمائة متر ، وبها جامع وجنينة كبيرة بها جميع الفواكه وكانت تابعة لحبيب أفندى كتخدا مصر زمن العزيز محمد على.

الوايلي : قرية فى شمال القاهرة على نحو ثلاثة آلاف متر بجوار الدمرداش ، وفى شمالها قبة الغورى على نحو ألفى متر ، فهى من ضواحى المحروسة ، ومن مديرية القليوبية بمركز قليوب على شط الإسماعيلية الشرقى وهى مفترقة إلى نزلتين متجاورتين ، وبكل منهما دكاكين قليلة وأشجار وليس بها نخيل ، وفى الكبرى مسجد بمنارة وجنينة وفى الصغرى مسجد بلا منارة ، وأبنيتهما بالآجر واللبن “.

وقال المقريزي : قناطر بني وائل : هذه القناطر على الخليج الكبير تجاه التاج، أنشأها الملك الناصر محمد بن قلاون في سنة خمس وعشرين وسبعمائة، وعرفت بقناطر بني وائل من أجل أنه كان بجانبها عدّة منازل يسكنها عرب ضعاف بالجانب الشرقيّ، يقال لهم بنو وائل، ولم يزالوا هناك إلى نحو سنة تسعين وسبعمائة، وكان بجانب هذه القناطر من الجانب الغربيّ مقعد أحدثه الوزير الصاحب سعد الدين نصر الله بن البقريّ لأخذ المكوس، واستمرّ مدّة ثم خرب، ولم ير أحسن منظرا من هذه القنطرة في أيام النيل وزمن الربيع.

قنطرة الأميرية : هذه القنطرة هي آخر ما على الخليج الكبير من القناطر بضواحي القاهرة، وهي تجاه الناحية المعروفة بالأميرية، فيما بينها وبين المطرية، أنشأها الملك الناصر محمد بن قلاون في سنة خمس وعشرين وسبعمائة، وعند هذه القنطرة ينسدّ ماء النيل إذا فتح الخليج عند وفاء زيادة النيل ست عشرة ذراعا، فلا يزال الماء عند سدّ الأميرية هذا إلى يوم النوروز، فيخرج والي القاهرة، إليه ويشهد على مشايخ أهل الضواحي بتغليق أراضي نواحيهم بالريّ.

ثم يفتح هذا السدّ فيمرّ الماء إلى جسر شيبين القصر، ويسدّ عليه حتى يروى ما على جانبي الخليج من البلاد، فلا يزال الماء واقفا عند سدّ شيبين إلى يوم عيد الصليب، وهو اليوم السابع عشر من النوروز، فيفتح حينئذ بعد شمول الريّ جميع تلك الأراضي، وليس بعد قنطرة الأميرية هذه قنطرة سوى قنطرة ناحية سرياقوس، وهي أيضا إنشاء الملك الناصر محمد بن قلاون، وبعد قنطرة سرياقوس جسر شيبين القصر، وسيأتي ذكره إن شاء الله تعالى عند ذكر الجسور من هذا الكتاب.

قبة يشبك الدوادار

في القرن التاسع الهجري قام الأمير يشبك الداوادار بإعمار المنطقة الشمالية من ضواحي القاهرة وذلك بأمر السلطان قايتباي فأسس عددا كبيرا من العمائر والبساتين لكن أهمها كانت القبة الفداوية والتي سميت بذلك نسبة لجماعة من الفداوية الحشاشين من الطائفة الإسماعيلية حيث كان سكنهم بجوارها ، والأخرى قبة يشبك الداوادار التي جددها السلطان الغوري حيث نشأت حولها قرية القبة والتي سميت بها معالم المنطقة مثل كوبري القبة وحمامات القبة وسراي القبة وحدائق القبة.

جاء في القاموس الجغرافي : ” القبة : في سنة 882 هـ أنشأ الأمير يشبك الداوادار بأرض ناحية المطرية قبة فخمة عالية كان ينزل فيها عندما يقصد التنزه خارج القاهرة ، ولما تولى السلطان الأشرف أبو النصر قانصوه الغوري حكم مصر سنة 906 هـ اتخذ هذه القبة مقعدا ينزل فيه كلما أراد التنزه والرياضة ، وكان يبيت فيها من وقت لآخر مدة حكمه وأنشأ بجوارها فساقي يجري فيها الماء وبئرا يستقي منه المسافرون الذين يمرون من هناك فعرفت من ذلك الوقت بقبة الغوري لأنها أصبحت ضمن أملاكه ولا تزال هذه القبة موجودة ومستعملة مسجدا للصلاة وبها محراب أنشىء فيها من يوم بنائها كما هي العادة في بناء القباب.

وفي أوائل القرن الحادي عشر الهجري ابتنى الناس بجوار هذه القبة دورا للسكنى وتكونت قرية جديدة عرفت باسم القبة نسبة إلى القبة المذكورة ومن هنا أتى اسمها وأصبحت من توابع ناحية المطرية وبعضهم يقولون قبة الغوري أو قبة العزب لأنه كان يسكنها بعض عساكر طائفة عزبان الذين كانوا يحرسون القلاع فعرفت كذلك باسم قبة العزب ، وفي تاريخ سنة 1228 هـ فصلت هذه القرية من توابع ناحية المطرية فأصبحت قائمة بذاتها “.

أما الحى الذي يقع بين العباسية والحسينية فقد عرف باسم قبة الفداوية وغلبت هذه التسمية على اسم السلطان قايتباى وعلى اسم الأمير يشبك ، وجاء عن القبة الفداوية في مركز توثيق التراث الحضاري : ” القبة الفداوية أنشأها الأمير المملوكي الجركسي يشبك من مهدي ، ما بين عامي 884 هـ / 1479 م و 886 هـ / 1481 م ، وتقع في شارع العباسية بحي الوايلي بمدينة القاهرة.

وهذه القبة وإن كان منشئها هو الأمير يشبك من مهدي إلا أنه كتب عليها اسم سيده الملك الأشرف قايتباي في النص الإنشائي الموجود علي جانبي الباب الجنوبي الغربي ، وتخطيط القبة الفداوية فريد في نوعه لأنها أنشئت على دور أرضي مكون من ثلاث قاعات مستطيلة مغطاة بأقبية ، وعلى هذا الدور أقيم بناء مربع يعلوه منطقة انتقال مكونة من أربعة عقود بداخل كل منها ثلاثة مقرنصات يعلوها رقبة ترتكز عليها القبة.

قبة يشبك من مهدي : أنشأها الأمير المملوكي الجركسي يشبك من مهدي ، ما بين عامي 881 هـ / 1476 م و 882 هـ / 1477 م ، وتقع في ميدان كوبري القبة بجوار قصر القبة بحي حدائق القبة بمدينة القاهرة ، ويتكون تخطيطها من مساحة مربعة يغطيها قبة ترتكز على رقبة مكونة من ستة عشر ضلعًا ، ويتكون المسجد الملاصق للقبة من جهة الجنوب من مساحة مستطيلة مقسمة إلى ثلاثة أروقة عمودية على جدار القبلة “.

باب النصر

جاء في الخطط المقريزية : ” ذكر خارج باب النصر : أما خارج القاهرة من جهة باب النصر، فإنه عندما وضع القائد جوهر القاهرة، كان فضاء ليس فيه سوى مصلّى العيد الذي بناه جوهر، وهذا المصلّى اليوم يصلّى على من مات فيه، وما برح ما بين هذا المصلى وبستان ريدان الذي يعرف اليوم بالريدانية لا عمارة فيه، إلى أن مات أمير الجيوش بدر الجماليّ في سنة سبع وثمانين وأربعمائة، فدفن خارج باب النصر بحريّ المصلى، وبني على قبره تربة جليلة، وهي باقية إلى اليوم هناك.

فتتابع بناء الترب من حينئذ خارج باب النصر، فيما بين التربة الجيوشية والريدانية، وقبر الناس موتاهم هناك لا سيما أهل الحارات التي عرفت خارج باب الفتوح بالحسينية، وهي الريدانية، وحارة البزادرة وغيرها، ولم تزل هذه الجهة مقبرة إلى ما بعد السبعمائة بمدّة، فرغب الأمير سيف الدين الحاج آل ملك في البناء هناك، وأنشأ الجامع المعروف به في سنة اثنتين وثلاثين وسبعمائة، وعمر دارا وحمّاما، فاقتدى الناس به وعمروا هناك.

وكان قد بنى تجاه المصلى قبل ذلك الأمير سيف الدين كهرداس المنصوري دارا تعرف اليوم بدار الحاجب، فسكن في هذه الجهة أمراء الدولة وعملوا فيما بين الريدانية والخندق مناخات الجمال، وهي باقية هناك، فصارت هذه الجهة في غاية العمارة، وفيها من باب النصر إلى الريدانية سبعة أسواق جليلة، يشتمل كل سوق منها على عدّة حوانيت كثيرة، فمنها : سوق اللفت، وهو تجاه باب بيت الحاجب الآن، عند البئر، كان فيه من جانبيه حوانيت يباع فيها اللفت.

ومن هذا السوق يشتري أهل القاهرة هذا الصنف والكرنب، وتعرف هذه البئر إلى اليوم ببئر اللفت، ويليها سويقة زاوية الخدّام، وأدركت بهذه السويقة بقية صالحة، ويلي ذلك سوق جامع آل ملك، وكان سوقا عامرا فيه غالب ما يحتاج إليه من المآكل والأدوية والفواكه والخضر وغيرها، وأدركته عامرا ، ويليه سويقة السنابطة، عرفت بقوم من أهل ناحية سنباط سكنوا بها، وكانت سوقا كبيرا، وأدركته عامرا ، ويليها سويقة أبي ظهير، وأدركتها عامرة.

ويليها سويقة العرب، وكانت تتصل بالريدانية، وتشتمل على حوانيت كثيرة جدّا أدركتها عامرة، وليس فيها سكان، وكانت كلها من لبن معقود عقودا، وكان بأوّل سويقة العرب هذه فرن أدركته عامرا آهلا، بلغني أنه كان يخبز فيه أيام عمارة هذا السوق وما حوله كل يوم نحو السبعة آلاف رغيف، وكان من وراء هذا السوق أحواش فيها قباب معقودة من لبن، أدركتها قائمة وليس فيها سكان.

وكان من جملة هذه الأحواش حوش فيه أربعمائة قبة يسكن فيها البزادرة والمكارية، أجرة كل قبة درهمان في كل شهر، فيتحصل من هذا الحوش في كل شهر مبلغ ثمانمائة درهم فضة، وكان يعرف بحوش الأحمديّ ، فلما كان الغلاء في زمن الملك الأشرف شعبان بن حسين سنة سبع وسبعين وسبعمائة، خرب كثير مما كان بالقرب من الريدانية، واختلّت أحوال هذه الجهة إلى أن كانت المحن من سنة ست وثمانمائة، فتلاشت وهدمت دورها وبيعت أنقاضها، وفيها بقية آئلة إلى الدثور.

العباسية (الريدانية)

عرفت المنطقة الصحراوية الفاصلة بين القاهرة وضواحيها الشمالية الشرقية باسم الريدانية نسبة إلى بستان ريدان الصقلبي أحد رجال الخليفة العزيز بالله الفاطمي والذي ذكره المقريزي في خططه فقال : ” الريدانية كانت بستانا لريدان الصقلبي أحد خدّام العزيز بالله نزار بن المعز كان يحمل المظلة على رأس الخليفة واختص بالحاكم ثم قتله في يوم الثلاثاء لعشر بقين من ذي الحجة سنة ثلاث وتسعين وثلاثمائة وريدان إن كان اسما عربيا فإنه من قولهم ريح ريدة ورادة، وريدانة أي لينة الهبوب وقيل ريح ريدة كثيرة الهبوب ” ، وقد دارت فيها المعارك المشهورة بين العثمانيين والمماليك ثم بين العثمانيين والفرنسيين.

ثم سميت العباسية نسبة إلى الوالي عباس باشا الأول حيث جاء في الخطط التوفيقية : والريدانية ويقال لها الآن العباسية نسبة إلى عباس باشا لكونه سكنها فى مدة ولايته على مصر وبنى بها سراية وأربع قشلاقات للعساكر وبنى مدرسة لتعليم الضابطان وفى وقته أخذ الأمراء أراضى وبنوا بها منازل لهم فصارت خطة عظيمة ، ولما مات إلى رحمة الله وتولى الخديو إسماعيل هدمت السراية وتركت الناس السكنى هناك ولم يبق إلا قشلاقات العساكر ، وفى مدة الخديو الحالى توفيق باشا أخذ عمرانها يتزايد شيئا فشيئا حتى عادت أحسن مما كانت عليه وبها الآن رصدخانة فلكية ترصد فيها الكواكب والحوادث الجوية.

وقد عرف قسم منها باسم «الحصوة» خلال العصر العثمانى فكانت أرضها مملوءة بالحصى والزلط. ، ويعتبر محمد على باشا هو أول من أعاد تعميرها،حيث شيد بها سراى أطلق عليها سراى الحصوة وهذه السرايا بيعت إلى عباس حلمى الأول عام 1847م. ، وأصدر الوالى عباس حلمى الأول قرارًا دعا فيه الأمراء والباشوات والأعيان لبناء قصور لهم فى الحصوة بعد أن عانى من مشاكل صحية صدرية وكان الهواء الجاف هو علاجه فكان ينزل من القلعة – مقر حكمه – ليتنزه، وذات ليلة أعجبه هواء منطقة الحصوة فبات فيها ليلة وقرر إنشاء الحى الجديد الذى حمل اسمه.

لاقت الحصوة «العباسية» اهتماما من الأمراء والباشوات من أسرة محمد على وشيد الوالى عباس سراى العباسية «المعروفة بالخمس سرايات» ، وأصدر أمرا عاليا بمعاقبة كل من يتخلف عن البناء فى المنطقة ، وأصدر أمرا عاليا عام 1850م بإطلاق اسم العباسية عليها ، ولكى يزيد عباس من أهمية العباسية قام بربطها بمنطقة الحسينية فشق طريقًا يصل بين بوابة الحسينية وقصره فى العباسية.

وبدأ حى العباسية فى بداياته منطقة عسكرية لثكنات الجند ومستشفى ومساكن للضباط وقصورًا وسرايات الأمراء والباشوات ، لكن بعد وفاة عباس الأول آلت سراى العباسية التى بالغ فى فرشها بأثاث من باريس إلى ابنه إبراهيم إلهامى باشا واشتراها فيما بعد الخديو إسماعيل.

ومن أهم سرايات العباسية سراى الزعفران التي بناها الخديو إسماعيل لوالدته خوشيار هانم سنة 1864على أنقاض قصر الحصوة الذى بناه محمد على باشا وبنى قصر الزعفران على طراز قصر فرساى فى فرنسا وأهداه لوالدته عندما اعتلت صحتها. ، واشتهر القصر بحدائقه التى بلغت نحو 100 فدان زرع أغلبها بنبات الزعفران فكانت رائحته تفوح فى المنطقة كلها ، وقد صار القصر بعد ذلك مقرا لجامعة إبراهيم باشا (جامعة عين شمس حاليا).

ومن أشهر سرايات العباسية «سراى الجبل» التى شيدها الخديو إسماعيل على أطراف العباسية الشرقية وكانت من أفخم القصور التى بناها لسكنه الخاص وخصص لها 2000 جارية وأغا وحرّم دخول الرجال إليها فأطلق عليها الإنجليز «ثكنات الحريم». ، ويروى أن النيران التهمت السرايا عام 1883 واشترك فى إطفائها 10 آلاف جندى وشوهدت الجوارى يهربن بالمئات وبقى من السراى المحروقة مبنى من طابقين محاطا بسور ضخم «أصفر اللون» جعل العامة يطلقون عليها السراى الصفراء، وكانت السراى نواة مستشفى العباسية للصحة النفسية فيما بعد.

منية بني مطر (المطرية)

جاء في الخطط التوفيقية : ” المطرية من ضواحى القاهرة بمديرية القليوبية ، ويقال لها : منية مطر ، وهى بلدة شهيرة منها إلى القاهرة نحو ساعة ونصف ، فى الجنوب الشرقى لقرية الخصوص بنحو خمسة آلاف متر ، وفى شرقى مصطرد بنحو ثلاثة آلاف متر ، أبنيتها بالآجر واللبن.

وبها جامع بمنارة مقام الشعائر ، وبها معمل فراريج وأنوال لنسج الصوف ، وأضرحة لبعض الصالحين عليها قباب منها : ضريح الشيخ المطراوى يعمل له ليلتان كل سنة فى نصف شعبان ، يهرع إليه كثير من علماء الأزهر وغيرهم لزيارته ، وضريح الشيخ عبد الله أبى قفص يعمل له ليلة كل سنة فى شهر المحرم.

وفيها بستان نضر ذو فواكه لورثة المرحوم إسماعيل بيك محافظ مصر سابقا زمن العزيز المرحوم محمد على ، وأنشأت بها الحضرة الخديوية التوفيقية بستانا متسعا غرس فيه كثيرا من شجر البلسم غرسه فروعا من شجرة البلسم التى هناك ، وهى الآن فى وسط ذلك البستان عليها مقصورة من الخشب وقد صلح من هذا النوع كثير فى ذلك البستان.

وجميع أهل البلدة مسلمون وبعضهم يتكسب من الزرع المعتاد ومن زرع الدخان البلدى والكورانى والتنباك وأنواع الخضر ، ولها شهرة بذلك فلذا ينادى بالقاهرة بنسبة الملوخية للمطرية ولو لم تكن بها ، ولطيب هوائها يذهب إليها الناس أيام شم النسيم.

وفى وسط أطيانها تل كبير به إلى الآن إحدى المسلات التى كانت هناك ، وتسمى هذه البلدة الريدانية أيضا وهى فى محل مدينة هليوبويس القديمة فى لغة الأروام ؛ أى مدينة عين شمس التى هى من أقدم المدن المصرية وأشهرها ، وكانت تسمى فى لغة مصر القديمة (آن) وفى اللغة العبرانية (أون) وهى مدينة (را) أى الشمس ، والحق أن المطرية غير عين شمس وإنما هى بقربها.

كما وجد فيما كتبه خرداد بيك من أهل القرن الثالث من الهجرة : وكان فى بحريها برك يمدها ماء النيل بخليج بالقرب منها وهى بركة الحج الآن ، قال : وهى اقعة فى الشمال الشرقى لمسلة فرعون على بعد فرسخ منها ، وقد نقلت الروم منها مسلتين إلى بلاد رومة ثم اعتراها الخراب بعد ذلك.

وقال أبو الفداء فى تقويم البلدان : عين شمس فى زماننا رسم ليس بها ديار ، ويقال إنها كانت مدينة فرعون وبها آثار قديمة عظيمة مذهلة من الصخور العظيمة ، وبها عمود عدسى مربع يسمى مسلة فرعون طوله نحو ثلاثين ذراعا ، وهى من القاهرة على نحو نصف مرحلة وعندها ضيعة تسمى المطرية ، وهى من القاهرة فى جهة الشمال تشرف على درب الشام.

ثم من الوقائع المشهورة أيضا ما وقع بقرب المطرية بين السلطان طومان باى والملك المظفر السلطان سليم شاه بن عثمان ، وهى مقتلة آل فيها الأمر إلى جلوس ابن عثمان على تخت الديار المصرية “.

بركة الحاج

أول منازل الحج البري في العصور الإسلامية كان بظاهر القاهرة حيث يتم الاحتفال بخروج المحمل في منطقة كانت تعرف باسم جب عميرة نسبة إلى صاحب الأرض عميرة بن تميم التجيبي ، ثم عرفت بعد ذلك باسم بركة الحج وهي الأن إحدى شياخات حي المرج بمحافظة القاهرة.

جاء في القاموس الجغرافي : ” هي من النواحي القديمة اسمها القديم جب عميرة وردت في كتاب البلدان لليعقوبي ، ويقال لها بركة الجب أو بركة الحج أو بركة الحجاج ، وردت في قوانين ابن مماتي وفي تحفة الإرشاد بركة الجب من ضواحي القاهرة من أعمال الشرقية وفي التحفة بركة الجب وهي بركة الحجاج من ضواحي القاهرة.

وتكلم عنها المقريزي في الجزء الأول من خططه ص 489 فقال بركة الجب هي بظاهر القاهرة من بحريها وتسميها العامة في زمنه بركة الحاج لنزول الحجاج بها عند مسيرهم من القاهرة إلى الحج في كل سنة ونزولهم بها عند العودة ، وقال أرض جب عميرة هذا هو ابن تميم بن جزء التجيبي من بني القرناء ونسبت هذه الأرض إليه فقيل لها أرض جب عميرة.

وأقول إن هذه الناحية عرفت بالبركة بسبب انخفاض أرضها عن منسوب الأراضي الزراعية المجاورة لها ، وقد وردت في تاريخ سنة 1228 هـ باسم بركة الحاج ومن سنة 1261 هـ باسم البركة ، وفي سنة 1280 هـ فصل من البركة كفران من توابعها وهما كفر أبو صير وكفر داود باشا وتكون من هذين الكفرين ناحية إدرية باسم كفور البركة ، وفي سنة 1892 ألغيت الوحدة الإدارية لهذه الكفور وأصبحت من توابع ناحية البركة كما كانت ، ولهذا لا يزال اسم هذه الناحية واردا في جداول وزارة الداخلية باسم البركة وكفورها وفي جداول المالية البركة فقط “.

وجاء في الخطط التوفيقية : ” محطات الحجاج : بركة الحاج : وبعد أن يحط المحمل بالحصوة بقدر ما يهيئ الحجاج لوازمهم ، يرتحل إلى بركة الحاج ، فهى المحطة الأولى فيقيم نحو يومين ، وهناك يحصل ترتيب كل ذى وظيفة فى وظيفته ، فينبه على العساكر بأن يكونوا خارج الحاج دائرين حوله ، للمحافظة عليه ذهابا وإيابا بعمل القرافولات اللازمة ، ويرتب بلوك أمام المدافع يقال له دويدا ر، وبلوك لخفارة الخزينة ، وبلوك عن يمين الحاج وآخر عن يساره ، وبلوك مع البيرق ، وبلوك خلف الحاج يقال له القشاش لحفظ من ينقطع عن الركب.

وهناك أيضا يصير كتب الحاج ببيان بلده ، وما معه من الإبل والأتباع ، وينبه عليهم بما يصير ترتيبه ، وقبل القيام من البركة ينادى بأن التحميل يكون فى كل محطة فى الساعة السابعة من النهار ، والمسير يكون فى الساعة الثامنة ، وأن كل من تأخر عما جرى به التنبيه يستحق ما يجرى عليه ، وعند التحميل يضرب مدفع وعند المسير كذلك فى كل محطة.

ومسير الحاج يكون على الترتيب ، فيقدم بلوك العساكر ثم المدافع ، وجمال الطوبجية والجبخانة ، ثم طائفة الفراشين ، ثم أمير الحاج ، ثم أورطة من العسكر ، ثم أمين الصرة ثم الكتبة ، ثم المحمل ثم أعيان الحجاج ، ثم الفلاحون والرعاع ، ثم جمال الماء ، ثم باقى العساكر “.

الخصوص ومرج بني مخلف

تشكل كل من المرج والخصوص الحد الفاصل بين محافظة القاهرة ومحافظة القليوبية حيث تتبع الأولى محافظة القاهرة وتتبع الثانية محافظة القليوبية وكانا في الماضي من أعمال الشرقية ثم من ضواحي القاهرة وتقع كل منهما شرقي ترعة الإسماعيلية ، وقد استمد المرج اسمه من طبيعته السهلية (وجمعها مروج) وعرف في العصور الإسلامية باسم مرج بني مخلف نسبة لاسم العشيرة التي نزلت فيه ، بينما تعني كلمة الخصوص المنازل الصغيرة أو العشش ، وكانت أرض المرج تشكل وقتها زمام بركة الحج.

جاء في التحفة السنية مساحتهما حيث يقول ابن الجيعان : ” بركة الجب وهي بركة الحجاج مساحتها 500 فدان عبرتها 3000 دينار كانت باسم قطلو بغا جركس والآن باسم أمراء شكارية ، خصوص عين شمس مساحتها 2221 فدانا بها رزق في الروك 245 فدانا عبرتها 15000 دينار كانت باسم سيدي علي بن الأشرف شعبان والآن للديوان المفرد “.

وجاء في القاموس الجغرافي : ” المرج هي من القرى القديمة اسمها الأصلي مرج مخلف وردت به في قوانين ابن مماتي من كفور عين شمس من أعمال الشرقية ، وفي تحفة الإرشاد ذكر قرية منقلا ثم أضاف إليها الكاتب خطأ قرية مرج مخلف التي تليها في الوضع وذكرها مشوهة باسم رح تخلف من كفور عين شمس ، ولم يرد اسمها في التحفة ولكنها وردت في دليل سنة 1224 هـ باسم المرج من توابع بركة الحج قال وهي المعروفة قديما بمرج التركمان ووردت في تاريخ سنة 1228 هـ باسمها الحالي.

الخصوص هي من القرى القديمة اسمها الأصلي خصوص عين شمس لمجاورتها لمدينة عين شمس وردت به في المشترك لياقوت وفي قوانين ابن مماتي قال وهي من الضواحي وفي تحفة الإرشاد من أعمال الشرقية ووردت في التحفة من ضواحي القاهرة وفي تاريخ سنة 1228 هـ باسمها الحالي “.

وجاء في الخطط التوفيقية : المرج قرية من مديرية القليوبية ، بمركز الخانكاة ، فى شرقى الخصوص بنحو ألفين وخمسمائة متر ، وفى الجنوب الشرقى لسرياقوس بنحو أربعة آلاف وثمانمائة متر ، وبها جامع بمئذنة قصيرة ونخيل كثير ، ولها سوق كل أسبوع وفى موسم البلح ينصب بها سوق كل يوم تجتمع فيه تجار البلح من القاهرة وغيرها.

وخصوص قرية من مديرية القليوبية بقسم قليوب فى بحرى منية السيرج بينهما نحو ألفى متر ، وفى شرقى زاوية النجار بينهما نحو ألفين وخمسين مترا ، وبها جامع بمنارة وعدة جناين وجملة من السّواقى المعينة وأغلب زراعة أهلها الدخان البلدى “.

مصر الجديدة والزمالك

نشأت مصر الجديدة في العصر الحديث لتكون ضاحية أوروبية سميت هليوبوليس بينما اشتق اسم الزمالك من كلمة تركية تعني العشش حيث كانت جزيرة في وسط النيل وبدأ فيها العمران أواخر العصر المملوكي.

ومنذ إنشائه تمتع حي مصر الجديدة بوضعية مجتمعية خاصة ، فتم عمل شركة إسكان خاصة به ، وتشغيل خط مترو سريع لربطه بالقاهرة نظرا للتوسع العمراني في ذلك الوقت ، وأيضا شركة كهرباء ، كما افتتح أول فندق عالمي به وهو فندق «هليوبوليس بالاس».

جاء في القاموس الجغرافي : ” جزيرة الزمالك : ناحية مالية ذات زمام صدر قرار في سنة 1937 بفصلها بزمام خاص من أراضي ناحية بولاق الدكرور.

ذكر المقريزي في في خططه (ص 186 ج 2) جزيرة أروى وقال إنها تعرف بالجزيرة الوسطى لأنها واقعة بين بولاق وبر القاهرة وجزيرة الروضة وبر الجيزة ، انحسر الماء عنها سنة 700 هـ وبنى فيها الناس الدور الجليلة والأسواق والجامع والطاحون وصارت من أحسن متنزهات القاهرة ، وهي مبينة على خريطة الحملة الفرنسية للقاهرة سنة 1800 م باسم جزيرة بولاق وتعرف اليوم باسم الجزيرة الكبيرة أو جزيرة الزمالك ، وهي الآن من أحسن المواقع للسكنى والقسم البحري منها يعرف بخط الزمالك ، والزمالك كلمة تركية معناها العشش التي تقام للعسكر بدلا من الخيام.

مصر الجديدة : ناحية مالية ذات زمام صدر قرار في سنة 1936 بفصلها بزمام خاص من أراضي ناحيتي كفر الشرفا الشرقي وكفر فاروق.

وفي سنة 1905 فكر المالي البلجيكي البارون إمبان في إنشاء هذه المدينة الجديدة شمال القاهرة وهي تقع على ربوة ترتفع عن مستوى النيل قريبة من أطلال مدينة عين شمس القديمة وقد سميت باسمها اليوناني القديم هليوبوليس.

وقد بدأ العمل في إنشائها سنة 1906 ووضع تصميمها العربي الجميل المهندس البلجيكي جاسبار ، وهي ناحية مالية منفصلة من كفر الشرفا الشرقي وكفر فاروق “.

وفي الخطط المقريزية : ” جزيرة أروى : هذه الجزيرة تعرف بالجزيرة الوسطى ، لأنها فيما بين الروضة وبولاق ، وفيما بين برّ القاهرة وبرّ الجيزة ، لم ينحسر عنها الماء إلا بعد سنة سبعمائة ، وأخبرني القاضي الرئيس تاج الدين أبو الفداء إسماعيل بن أحمد بن عبد الوهاب بن الخطباء المخزوميّ ، عن الطبيب الفاضل شمس الدين محمد بن الأكفاني ، أنه كان يمرّ بهذه الجزيرة أوّل ما انكشفت ، ويقول هذه الجزيرة تصير مدينة ، أو قال تصير بلدة ، على الشك مني ، فاتفق ذلك وبنى الناس فيها الدور الجليلة ، والأسواق والجامع والطاحون والفرن ، وغرسوا فيها البساتين وحفروا الآبار ، وصارت من أحسن منتزهات مصر ، يحف بها الماء ..

جامع الجزيرة الوسطى : أنشأه الطواشي مثقال خادم تذكار ابنة الملك الظاهر بيبرس وهو عامر إلى يومنا هذا “.

الدمرداش وعرب المحمدي

في أواخر القرن التاسع الهجري تأسست ضاحية في الشمال الشرقي من القاهرة بالقرب من منطقة الخندق القديمة حيث منح السلطان الأشرف قايتباي مساحة من الأرض الخلاء لواحد من المتصوفين من أتباعه وهو الشيخ شمس الدين أبو عبد الله محمد دمرداش المحمدي الخلوتي الجركسي المتوفي عام 929 هـ / 1523 م ، واسمه الأصلي (دمير طاش) ويعني بالفارسية شديد الصلابة كناية عن الشجاعة والصبر.

ذكره الزركلي في الأعلام فقال : متصوف مصري عرفه صاحب الكواكب بالمحدث وسماه (دمرداش) من دون محمد ، قيل : كان من مماليك الأشرف قايتباي سافر إلى بلاد العجم وأقام مدة في تبريز وعاد إلى القاهرة فاشتهر بالصلاح وأنشأ زاوية وغيطا عرفا باسمه إلى زمن قريب ، وصنف تحفة الطلاب رسالة في التصوف تعرف برسالة الدمرداش والقول الفريد في معرفة التوحيد ومجمع الأسرار وكشف الأستار.

وفي العصر العثماني اتسع العمران حول زاوية الدمرداش المحمدي وأوقافه وتحولت إلى تجمع سكني عرف وقتها باسم قرية الدمرداش حيث نزل بجواره جماعات من العربان انتشروا بين العباسية والقبة وعرفوا وقتها باسم عرب المحمدي نسبة إلى الشيخ ، واشتهرت المنطقة بوجود سوق كبير تقام فيه احتفالات غنائية راقصة وتباع فيه البضائع المتنوعة كل يوم خميس (وموضعه الآن حديقة عرب المحمدى ومكتبة الأسرة).

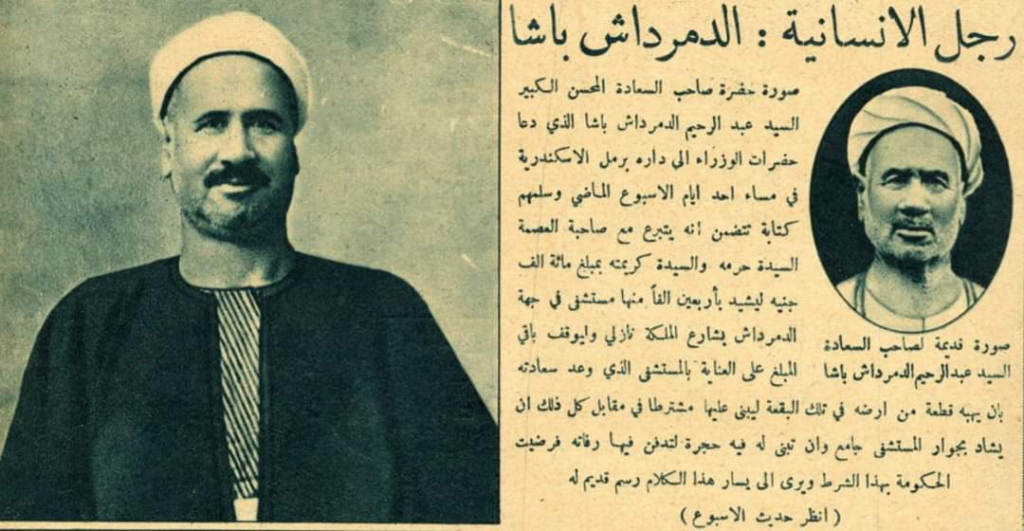

أما زمام قرية الدمرداش فقد استقطعت مساحة كبيرة منه لإنشاء مستشفى الدمرداش الخيري في عام 1928 م. والتي تحولت بعد ذلك إلى المستشفى الجامعي لكلية طب جامعة إبراهيم باشا (طب عين شمس حاليا) ، وكان عبد الرحيم باشا الدمرداش حفيد الشيخ الدمرداش المحمدي قد تبرع بالأرض بالإضافة إلى مبلغ مالي كبير وكتب عن ذلك السيد محمد رشيد رضا في مجلة المنار تنويها بعظم هذا العمل الجليل حيث يقول :

مبرة الدمرداش باشا الكبرى : في الأسبوع الأخير من شهر صفر ثاني شهور هذا العام نوَّهت الصحف اليومية بما كتبه صاحب السعادة الشيخ عبد الرحيم باشا ابن مصطفى الدمرداش المثري الشهير إلى الحكومة من تبرعه هو وزوجته الكريمة وكريمته قوت القلوب هانم بقطعة من الأرض في حي الدمرداش المشهور بجانب شارع الملكة نازلي من جهة العباسية لأجل أن يُبْنَى فيه مستشفى وبمبلغ ستين ألف جنيه مصري تستغلها الحكومة لصرف غلتها السنوية على المستشفى على أن تقوم هي بباقي النفقة إذا لم تكف هذه الغلة لها.

واشترط في وقف هذا المستشفى أن يكون عامًّا لجميع الأمراض غير المعدية وأن يقبل فيه جميع المرضى الفقراء مجانًا على اختلاف جنسياتهم وديانتهم وأن يبنى بفنائه مسجد لأداء فريضة الصلوات ويجعل بجانبه ثلاثة ضرائح لدفن المتبرعين فيها بعد وفاتهم وأن يقام داخل المستشفى تمثال نصفي لحضرة صاحب السعادة عبد الرحيم باشا الدمرداش وأن يحتفل سنويًّا بذكرى سعادته في اليوم الذي يوافق تاريخ الاحتفال بافتتاح المستشفى.

الشيخ عبد الرحيم باشا الدمرداش هذا هو شيخ الطريقة الدمرداشية المشهورة وكان من أصدقاء شيخنا الأستاذ الإمام وأنصاره وقد عرفناه وعرفنا منذ جئنا مصر باتصالنا بالأستاذ الإمام والعمل معه في سبيل الإصلاح وكان من أول المشتركين في المنار ، قد سبق جميع الذين كانوا يقيمون الموالد المعروفة إلى منع الفسق والفجور من احتفالاتها بمنعه ذلك من مولد الدمرداش الكبير المشهور بلقب (المحمدي) وعسى أن يكون الأستاذ الفاضل الشيخ عبد الرحيم خير قدوة لهم (أي أهل الطريق) في تطهير الطريق من كل البدع وتحريره على السنة السنية ولو بالتدريج.

ونقول الآن : عسى أن يكون قدوة للأغنياء في المبرات والأعمال النافعة للناس ونقترح عليه أن يجعل المقابر الثلاث التي ستُبْنَى موافقة لأحكام الشريعة بأن تكون بمعزل عن المسجد وأن لا يجعل لها مصابيح توقد فيها لما ورد في الأحاديث الصحيحة من لعن الذين يبنون المساجد على القبور والذين يوقدون عليها السُّرُج ونسأله تعالى أن يطيل أعمارهم ويوفقهم لغير ذلك من المبرات ولا سيما نشر العلم والإصلاح الديني.

عبد الرحيم باشا الدمرداش

مؤسس مستشفى الدمرداش الشيخ عبد الرحيم باشا الدمرداش ابن الشيخ مصطفى ابن البكباشي صالح بك الجركسي ، والده هو الشيخ مصطفى الدمرداشي شيخ الطريقة الدمرداشية في الفترة من عام 1269 هـ إلى وفاته عام 1294 هـ وجده لأبيه صالح بك : جركسي دخل في سلك الجندرمة العسكرية وارتقى إلى رتبة البكباشي تحت قيادة حسن بك رحمي التركمان الصنجق صهر محمد بك البيرقدار محافظ دمياط في عهد محمد علي باشا وقبره بشارع الطحاوية بقرافة الإمام الشافعي ، وجدته لأبيه هي السيدة ستيتة بنت مصطفى بن محمد بن عثمان بن محمد بن عبد الرحيم بن محمد بن عبد الرحيم بن مصطفى بن القطب الكبير دمرداش المحمدي مؤسس الزاوية الدمرداشية.

ولد في القاهرة عام 1849 م ونشأ بها وتلقى مبادئ العلم في أحد الكتاتيب ثم التحق بالأزهر الشريف وأخذ عن الشيخ عبد الرحمن الرافعي الحنفي والشيخ عبد المعطي الخليلي وأخذ التصوف عن والده وصاحب كثيرا من العلماء وجالسهم وانتفع بعلمهم كثيرا ومنهم الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده والشيخ عبد الرحمن سلمان والشيخ مصطفى المراغي شيخ الأزهر الشريف وقد أولع بمطالعة الكتب وخاصة الكتب التاريخية والجغرافية حتى أصبح واسع المادة في تاريخ الأمم ومواقع البلدان.

ولما توفي والده الشيخ مصطفى عيَن في مكانه شيخا للسادة الدمرداشية وكان عمره أربعة وعشرون عاما فقط فنهض بالطريقة الدمرداشية نهضة لم ينهض بها شيخ من قبله بمثلها حتى دخل في مسلكها كثير من العلماء والوزراء والأعيان وكبار الموظفين ، وقام بتجديد زاوية الطريقة وجعلها مسجدا كبيرا وزاد في عدد الخلوات المعدة لاختلاء الدمرداشيين وكان كثير الأصحاب والخلان حلو الحديث والهندام يميل إلى الفكاهة والعمل ولا يعتمد إلا على نفسه في جميع أعماله وقد نجح في تنمية ثروته إلى الحد الذي رفع به من شأن بيته في الناحية الاقتصادية حتى أنه أعتبر منكبار رجال الاقتصاد.

وكان يقرأ ورده في فجر كل يوم وكان مواظبا على إحياء الحضرات (أي حلقات الذكرالصوفية) مرة كل أسبوع وعلى إقامة المولد في كل عام وكانت مدة مشيخته للطريقة أربعا وخمسون سنة ، وكان من رجال الحركة الوطنية وعضوا في مجلس شورى القوانين والجمعية العمومية المصرية ، توفي عام 1348 هـ / 1929 م ودفن في قبر أعده لنفسه في مستشفاه الذي أنشأه وله من العمر ثمان وسبعون سنة واحتفل بجنازته احتفالا كبيرا ، وأطلق سمه على أحد الشوارع (شارع عبد الرحيم الدمرداش) بالقاهرة وهناك محطة مترو أنفاق باسمه.

وابنته هي الأديبة المعروفة قوت القلوب الدمرداشية ، ولدت في القاهرة عام 1892 م ونشرت أول رواية لها في عام 1937 م بعنوان مصادفة الفكر باللغة الفرنسية وصدر عن دار المعارف في مصر ، وفي نفس السنة نشرت رواية حريم عن دار غاليمار ونشرت مجلة الهلال في عدد ديسمبر عام 1949 م ملخصا باللغة العربية لروايتها زنوبة ثم نشرت روايات أخرى هي : ليلة القدر ـ رمزة ابنة الحريم ـ حفناوي الرائع ، وأقامت صالونا أدبيا كان يجتمع فيه عدة كتاب من بينهم الشاعران كامل الشناوي وعبدالرحمن الخميسي وتوفيت في عام 1968 م في غراتس بالنمسا.

الشيخ الدمرداش المحمدي

ترجمة الشيخ الدمرداش المحمدي من كتاب الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة لمولفه نجم الدين الغزي : من الطبقة الأولى دمرادش المحدث : دمرداش المحمدي الشيخ الصالح الورع المعتقد صاحب الزاوية والغيط بالقاهرة ، ذكر ابن طولون أنه كان أحد مماليك السلطان قايتباي الملك الأشرف والظاهر أنه ليس كذلك فإن الشيخ عبد الوهاب الشعراوي ذكر أنه كان أجل أصحاب سيدي أحمد بن عقبة المغربي المدفون في حوش السلطان برقوق بصحراء مصر ، فلما مات شيخه ساح في البلاد حتى دخل تبريز العجم فصحب الشيخ العارف سيدي عمر روشني بها وأقام عنده مدة.

ثم رجع إلى مصر فنزل بالبرية خارج الحسينية فسأل السلطان قايتباي أن يأذن له في إحياء أرض زاويته والغيط المعروف به الآن فأذن له ، فأقام بغرس النخيل وسقيه نحو خمس سنين وهو في خص هو وزوجته فغرس ألف نخلة فلم يخطيء منها واحدة وليس منذ غرس غيطة بمصر أحسن تمراً من غيطه ، ولتمره شهرة زائدة وكل ذلك ببركة التقوى وملاحظة النية عند غرسه فإنه أخبر عن نفسه أنه لم يغرس نخلة قط إلا على نية الفقراء والمساكين الذين هو من جملتهم ، وذكر أن سيدي إبراهيم المتبولي هو الذي أشار عليه بذلك وقال له : يا دمرداش كل من عمل يدك وإياك والأكل من صدقات الناس فإنهم يتقاسمون حسناتك في الآخرة.

وقد وقف غيطه وشرط أن تنقسم غلته أثلاثاً ثلاث لمصالح الغيط وثلث لورثته وثلث الفقراء والمساكين القاطنين بالزاوية والواردين إليها ، وشرط على القاطنين بزاويته أن يقرأوا كل يوم ختماً يتناوبونه ثم يجتمعون قبيل المغرب ويهدونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى الشيخ محيي الدين بن العربي – رضي الله تعالى عنه – وقال العلائي : كان على سمت حسن يأكل الحلال ويطعمه وكان يعتقد ابن العربي وابن الفارض واستكتب الفتوحات المكية وغالب شروح التائية.

وقال الشعراوي : أقام عنده الفقراء الصادقون وانتفعوا به واستخلف منهم جماعة وأذن لهم بالتسليك في مصر منهم الشيخ حسن الجركسي والشيخ محمد الحانوتي والشيخ كريم الدين بن الزيات وهو الذي أحيى طريقة شيخه بعده ، قال : وزاوية الشيخ دمرداش عامرة بالسماط والفقراء وليس في مصر زاوية يأكل فقراؤها حلالاً مثلها لأن وقفها من عمل الشيخ بيده لا منة لأحد فيه على الفقراء ولا رياء فيه ولا سمعة ، قال : وكان إذا غلب عليه الحال يأكل الأرز المفلفل.

وعمل له مرة الأمير أقبردي الدوادار سماطاً وأرسل يقول له : ائت بجميع أصحابك ، فلم يأت معه أحد فجلس على السماط قيل : وكان يكفي خمسمائة نفس فقال : أما ننتظر الجماعة فقال الشيخ : أنا أسد عنهم ، فصار يأكل من الإناء ويلحسه حتى أكله كاملاً وقال : لم أشبع فآتوه بكسر يابسة وبقية الطعام الذي ترك للعيال والغز ، فاستغفر الأمير واعتذر للشيخ وقيل له : كيف أكلت ذلك كله ؟ فقال : رأيته شبهات فحضرت بطائفة من الجن فكلوه وحميت الفقراء منه.

وذكر العلائي أنه توفي في عصر يوم السبت حادي عشري في الحجة سنة تسع بتقديم المثناة وعشرين وتسعمائة وأقيم مكانه ولده سيدي محمد ، وذكر ابن طولون أنه صلي عليه غائبة بالجامع الأموي بدمشق يوم الجمعة سابع عشر المحرم سنة ثلاثين وتسعمائة ثم صلي عليه بالعمارة السليمية بالصالحية في الجمعة التي تليها ، ولعل ذلك لاعتقاده الزائد في ابن العربي – رضي الله تعالى عنهما – ورحمهما رحمة واسعة.

جامع الدمرداش

جاء في الخطط التوفيقية : جامع الدمرداش ، هذا الجامع خارج الحسينية بينها وبين قبه الغورى فى بيوتات مسكونة بالأهل ، وهو مسجد عامر بريع أوقافه تحت نظر الشيخ عبد الرحيم الدمرداش وسقف مقصورته قبة قائمة على سبع بوائك وبه منبر من الحجر ودكة من الخشب وصحنه كشف سماوى مفروش بالحجر وفى وسطه ميضأة وبجوانبه خمسون خلوة للصوفية سفلية وعلوية وله مئذنة.

ومقام الأستاذ دمرداش عن شمال المنبر عليه مقصورة من الخشب ويقصده الزوار كثيرا ، وله مولد فى شهر شعبان يمكث ثلاثة أيام وحينئذ يدخل الصوفية الخلاوى متلبسين بالصيام والقيام والأوراد والعزلة عن الناس متريضين تاركين للشبع والنوم ومخالطة الناس لا يخرجون إلا للصلاة مع الجماعة فإذا كان آخر ليلة خرجوا لمجالس الذكر ومصافحة الناس وهذه عادة جارية إلى الآن.

فى طبقات الشعرانى : أن سيدى الشيخ دمرداش المحمدى رضي الله عنه أحد جماعة سيدى عمر رويشين بمدينة توريز العجم ، كان رحمه الله تعالى على قدم السلف الصالح من الأكل من عمل يده والتصدق بما فضل وعمل الغيط المجاور لزاويته خارج مصر والحسينية فأقام هو وزوجته فى خص يغرسون فيه خمس سنين ، قال : وقال لي ما أكلت منه ولا واحدة لأنى زرعته على اسم الفقراء والمساكين وابن السبيل والسائلين.

وكان لا ينام من الليل إلا يسيرا ثم يقوم يتوضأ ويصلى ثم يتلو القرآن فربما يقرأ الختمة كاملة قبل الفجر، وليس فى مصر ثمرة أحلى من ثمرة غيطه وقسم وقفه ثلاثة أثلاث : ثلث يرد على مصالح الغيط وثلث للذرية وثلث للفقراء القاطنين بزاويته ورتب عليهم كل يوم ختما يتناوبونه ويهدون ذلك فى صحائف سيدى الشيخ محيى الدين بن العربى رضي الله عنه وكان أمره كله جدا ، مات رحمه الله تعالى سنة نيف وثلاثين وتسعمائة ودفن بزاويته انتهى.

ومن ذريته السيد محمد الدمرداشى ، ترجمه الجبرتى فقال : هو السيد الأجل المحترم فخر الأعيان الأشراف السيد محمد بن حسين الحسينى العادلى الدمرداشى ولد بمصر قبل القرن بقليل وأدرك الشيوخ وتموّل وأثرى وصار له صيت وجاه ، وكان بيته بالأزبكية ويرد عليه العلماء والفضلاء وكان وحيدا فى شأنه مقبول الكلمة عند الأمراء ولما تولى الشيخ أبو هادى الوفائى كان يتردد إلى مجلسه كثيرا توفى سنة ثمان وسبعين ومائة وألف انتهى.

ومن ذريته أيضا السيد محمد بن عثمان ، قال الجبرتى فى حوادث سنه أربع وتسعين ومائة وألف : أنه مات بهذه السنة السيد الأجل الوجيه الفاضل السيد محمد بن عثمان بن محمد بن عبد الرحيم بن محمد بن عبد الرحيم بن مصطفى بن القطب الكبير سيدى محمد دمرداش الخلوتى ، ولد بزاوية جده ونشأ بها ولما توفى والده جلس مكانه فى خلافتهم وسار سيرا حسنا مع الأبهة والوقار وتردد الأفاضل إليه على عادة أسلافه ، وكان يعانى طلب العلم مع الرفاهية وبعض الخلاعة ولازم المرحوم الوالد هو وأولاده السيد عثمان والسيد محمد المتولى الآن فى مطالعة الفقه الحنفى وغيره بالمنزل ويحضرون أيضا بالأزهر وعلى الأشياخ المترددين عليهم بالزاوية مثل الشيخ محمد الأمير والشيخ محمد النفراوى والشيخ محمد عرفة الدسوقى ، وكان المترجم حسن العشرة والمودة ولما توفى دفن بزاويتهم عند أسلافه انتهى ببعض اختصار.

وهناك قبور عليها نقوش من ذلك فى الجهة الغربية من المسجد ما صورته : بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله محمد رسول الله هذه مدافن الست المصونة والجوهرة المكنونة الست كليوى زوجة حسن أفندى رزنامجى باشا بمصر ، والست المصونة والجوهرة المكنونة الست هنا والدة قدوة المحققين وعمدة السالكين أستاذنا الشيخ دمرداش الخلوتى المحمدى توفيت يوم السبت الثالث من جمادى الأولى سنة اثنتى عشرة ومائة وألف.

وبالجهة الشرقية قبر يقال إنه قبر المرحوم سنان باشا عليه كتابة بها تاريخ سنة ثلاث وثمانين وتسعمائة ، وفى الجبرتى أن الفرنسيس فى سنة أربع عشرة – وقت حربهم بمصر – نهبوا زاوية الدمرداش وما حولها كقبة الغورى والمنيل وغيرهما إلى آخر ما هو مبسوط فيه.