الحمض النووي .. نشأة الحياة وتطور الكائنات

من وجهة النظر الكيميائية البحتة فإن الحياة هي سلسلة من التفاعلات الكيميائية حيث تجمعت مجموعة من العناصر تحت ظروف خاصة لتكون الحمض النووي (دي ان ايه) والذي تمتع بخاصية فريدة عن كل المركبات الكيميائية المعروفة هي أنه يضاعف نفسه وهو ما يعني أنه إذا تواجد في محيط يحوي عناصر ومركبات فإنه على الفور يسعى إلى تكوين نظير له من هذه العناصر والمركبات ، وهذا النظير الجديد قابل بدوره لتكرار نفس العملية ، وفي مرحلة تالية قام هذا المركب الكيميائي بتكوين مجموعة من المركبات الأخرى اللازمة لحمايته من الوسط المحيط وضمان استمرارية عملية التضاعف ، وهناك عدد من الاحتمالات العلمية والفلسفية حول نشأة الحمض النووي يمكن إدراجها في الفرضيات الآتية :

أولا / نظرية الاصطدام العشوائي :

وهي النظرية الأكثر شيوعا بين علماء البيولوجيا حيث الافتراض أنه في تلك المرحلة المضطربة من تاريخ الأرض وفي المياه الدافئة وفي أجواء المستنقعات اصطدمت بعض المركبات الكيميائية عشوائيا ببعضها البعض في درجة حرارة ما بين 70 و80 درجة مئوية وتحت تأثير الصواعق والأشعة الكونية تكون الحمض النووي وامتلك القدرة على نسخ نفسه بحيث إنه في وقت قصير ملأ الوسط المحيط به (الحساء الأولي) الذي كان يحتوي على مختلف العناصر والمركبات اللازمة للتضاعف (منها مواد لازمة لتكوين النسخة الجديدة ومنها مواد لازمة للطاقة الكيميائية المطلوبة لإتمام التفاعل) ، فلما زاد العدد واستهلك جزءا كبيرا من هذه المواد بدأت عملية التضاعف تقل ولم يعد الحساء الأولي مكانا مناسبا وكان يمكن أن يفنى الحمض النووي لولا أن طفرة فجائية حدثت لأحد أنواعه أكسبته القدرة على بناء غشاء من البروتين حول الحمض النووي يمكنه من الاحتفاظ بالمواد اللازمة ويحميه في نفس الوقت من أي تغير كيميائي في الخارج ويسمح بإتمام العمليات الحيوية المطلوبة في الداخل ، هذا النوع الجديد هو الذي قدر له البقاء (صار البكتيريا فيما بعد) وتطورت عنه كل أشكال الحياة ، بينما اختفت الأنواع التي كانت حرة طليقة.

ثانيا / نظرية الفضاء الخارجي :

ترى هذه النظرية أن الحمض النووي ليس مركبا أرضيا وإنما وصل إليها عن طريق نيزك قادما من مكان مجهول في الكون ، وبمجرد وصوله بدأ في اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية بسبب عدم ملائمة الأرض للحياة فصنع غشاءا من المواد المتاحة آنذاك (البروتينات) عن طريق تجميع الأحماض الأمينية ببعضها في سلسلة الببتيدات وهو التفاعل الذي تم تحت تأثير صدمة كيميائية وكهربية تعرض لها كوكب الأرض لكنها شكلت العامل المحفز لهذا التفاعل ، ثم تطور الغشاء إلى جدار خلوي وتم صنع غشاء آخر داخل الخلية الوليدة يفصل الحمض النووي (الذي قبع داخل النواة) حتى عن بقية محتويات الكائن وحيد الخلية الذي صار في حقيقة الأمر (آلة للبقاء) تضمن تضاعف الحمض النووي و(خلود وجوده) ، وبالتالي فإن جميع أشكال الحياة الموجودة حاليا على كوكب الأرض هي في نهاية المطاف صورة لمعاناة الحمض النووي وتحايله على ظروف الأرض الغير ملائمة إطلاقا إذ اضطر في زمن تال إلى تجميع الخلايا في أنسجة لتوزيع المهام بحيث تقوم أحد الخلايا بعملية توريث الحمض النووي (الخلايا الجنسية) بينما تقوم مجموعة أخرى من الخلايا بخدمتها حتى تتم هذه المهمة (الخلايا الجسدية) ويشمل ذلك كل الوظائف الحيوية (التغذية والنمو والحركة والإحساس) وهي المهام اللازمة للمحافظة على آلة البقاء (الكائن الحي) حتى يتم مهمة نسخ الحمض النووي ثم بعد نجاح ذلك يهلك ذلك الكائن بسبب ظروف الأرض القاتلة وشيخوخة آلة البقاء لكن بعد أن يكون الحمض النووي قد ضمن البقاء واستمرارية التناسخ.

ثالثا / نظرية الأصل الفيروسي :

ترى هذه النظرية أن الحياة الأولية نشأت في الأصل من مركبات بدائية مجهولة كانت تجمع بين صفات الجماد والكائن الحي وتمتلك قدرة على البقاء وتكوين البروتينات لكنها لا تملك القدرة على إحداث طفرات تطورية تواجه الظروف المحيطة ، ثم تعرضت هذه الخلايا البدائية لغزو من مركب كيميائي من آلاف المركبات الموجودة على الأرض ألا وهو الحمض النووي الذي ما إن دخل الخلية حتى تحول من جماد غير قادر على عملية التضاعف إلى مركب حيوي استغل الخلية لحسابه وبدأ في نسخ نفسه لكنه منح الخلية صفات الحياة المعروفة ، وهكذا وجدت أولى الكائنات الحية ، وهو في ذلك يشبه سلوك الفيروسات حاليا التي تعيش خارج الكائن الحي على هيئة مركب كيميائي له صفات الجماد فإذا أتيحت له الفرصة للدخول إلى خلية حية سيطر عليها ونقل لها صفاته الجينية ، وقد أجريت تجارب حديثة تم فيه تخليق حمض نووي في المختبر ثم وضعه في خلية حية منزوعة الحمض النووي فإذا بهذا المركب يتحول إلى الحياة ويقوم بكل مهام الحمض النووي من التضاعف وإنتاج البروتين ، أما عملية التضاعف فالمركب الكيميائي لا يقصدها لأنه كائن غير عاقل لكن حدوث هذا الأمر لازم لإحداث الاتزان الكيميائي وهو أمر مميز لكل العناصر والمركبات وهو أساس علم الكيمياء.

رابعا / نظرية المركب الوظيفي :

ترى هذه النظرية أن الحياة نشأت في الأصل من البروتينات والمواد العضوية التي كونت أولى الكائنات البدائية وهي بدورها التي صنعت الحمض النووي مثلما تصنع الإنزيمات وغيرها من المركبات الحيوية وقد صنعته ليقوم بمهمة نقل الصفات الوراثية وبالتالي ليس هو سر الحياة ولا هو باعثها أو سبب نشأتها ، وإنما هو مركب حيوي عادي وله وظيفة محددة (قد يكون شديد الأهمية لطبيعة وظيفته لكن كل المركبات الأخرى أيضا مهمة وغياب أحدها قد يقضي على الحياة مثل البروتينات المكونة لجدار الخلية) ، ومن الأدلة على ذلك أن تضاعف الحمض النووي في الخلايا الحية لا يتم إلا بواسطة إنزيم التيلوميريز وهذا الإنزيم عبارة عن بروتين يتم تخليقه في سيتوبلازم الخلية بناءا على شفرة وراثية من حمض نووي سابق ناشئ هو الآخر بواسطة إنزيم تيلوميريز آخر .. وهكذا يتم طرح السؤال : .. أيهما أولا .. الحمض النووي أم إنزيم التيلوميريز وهو تطور علمي للسؤال التقليدي (البيضة أولا أم الفرخة) ، كذلك فإن الحمض النووي لا يوجد في نواة الخلية فقط للقيام بعملية التوريث وإنما أيضا موجود في الميتوكوندريا لمهام أخرى وكذلك في السيتوبلازم على هيئة (الحمض النووي الريبي المسنجر / الرسول) الذي يقوم بنقل المعلومات الجينية من النواة إلى الريبوسومات في السيتوبلازم.

واحدة من هذه الفرضيات أو غيرها أدت في نهاية المطاف إلى تكوين البكتريا وهي أبسط الكائنات الحية في التركيب الكيميائي لكن في الحقيقة لم تتم العملية بواسطة الكيمياء فقط ، ففي كل التجارب المعملية التي جرى فيها تخليق مواد عضوية أو حيوية من مركبات كيميائية ابتداءا من تجربة (يوري – ميللر) وحتى الآن كان وجود الطاقة ضروريا للتفاعل على هيئة شرارة كهربية ومصدر حراري ليحاكي النشأة الأولى ورغم ذلك لم يتم تخليق الحياة معمليا بشكل كامل حتى الآن فهل هناك طاقة خفية (من مصدر وجود غير مدرك) هي التي لعبت الدور الحاسم في ظهور أولى الكائنات البكتيرية وحيدة الخلية بل وساهمت بعد ذلك في الطفرات التي دفعت باتجاه تطور الكائنات الحية من أحادية الخلية إلى عديدات الخلايا ومن بسيطة التركيب إلى متعددة الأعضاء والأنسجة لأنه من اللافت في الأمر أن علماء البيولوجيا قد قطعوا شوطا لا بأس به في دراسة فرضيات نشأة الحياة وكذلك في تطور الكائنات من الأدنى للأرقى لكن باعتراف الجميع لم يصل أحد حتى الآن لمعرفة متى وكيف تحول كائن حي أحادي الخلية إلى كائن متعدد الخلايا يحتوي على أعضاء وأنسجة ولا كيف تمكن من إحداث ذلك التوافق بين الأعضاء والأجهزة والأهم هو ضبط التفاعلات الكيميائية شديدة التعقيد داخل الكائن الحي والتي لا يمكن إرجاعها فقط لعامل التوازن الكيميائي مثل بقية المركبات غير العضوية.

من كتابي (بداية التاريخ ونهاية الفلسفة)

الحمض النووي ونشأة النبات والحيوان

الخطوة الجبارة التي غيرت فعلا وجه الأرض هي ظهور البكتريا الخضراء المحتوية على صبغة اليخضور(الكلوروفيل) القادرة على القيام بعملية البناء الضوئي وهو تفاعل كيميائي يتم بواسطته تحويل غاز ثاني أكسيد الكربون والماء إلى جزئ سكر وأكسجين وذلك تحت التأثير المباشر لضوء الشمس وهو ما يعني أنه صار بمقدور مجموعة من المركبات الكيميائية استغلال مصادر الطاقة وإنتاج وحدة البناء الكيميائية اللازمة لكل تفاعلاتها الحيوية التالية (جزئ السكر) والذي يشكل أساس إنتاج المواد العضوية المختلفة (الكحولات والألدهيدات والأحماض العضوية ومن ثم الأحماض الأمينية بل والأحماض النووية نفسها التي يعد سكر الريبوز الخماسي مكونا جوهريا فيها) أي صار الكائن الحي الناشئ قادر على إنتاج المواد بدلا من البحث عنها في الوسط المحيط وابتداءا من ذلك التوقيت استقل الكائن الحي عن الاحتياجات البيئية بشرط توفر الماء الذي أغناه عن أي مركب آخر لأن غاز ثاني أكسيد الكربون موجود في الهواء الجوي وموجود ذائبا أيضا في الماء.

أول نتائج هذه العملية هي القدرة الفائقة على التكاثر السريع للبكتريا الخضراء بحيث إنها في وقت قصير نسبيا قد غطت سطح الأرض الذي اكتسى باللون الأخضر ، ثانيا إطلاق كمية مهولة من غاز الأوكسجين الذي اتحد مع الحديد الخارج من البراكين مكونا أكاسيد الحديد التي صارت أحد مكونات القشرة الأرضية (الأرض صدأت بالمعنى الحرفي) وعندما تمت أكسدة كل الحديد الموجود بدأ غاز الأوكسجين يتراكم في الغلاف الجوي وترتفع نسبته من أقل من 5% إلى 20% مما غير من طبيعة الغلاف الجوي لأن الغاز في طبقات الجو العليا وتحت تأثير الشحنات المتأينة قد كون طبقة الأوزون مما حجب كميات هائلة من الأشعة الكونية المهددة للحياة والموجات الكهرومغناطيسية القاتلة عن الأرض وقد غير ذلك معدل انكسار الضوء بحيث صارت السماء زرقاء ، ثالث هذه النتائج هو تراكم الأوكسجين ونقص ثاني أوكسيد الكربون مما أدى إلى تناقص في عدد البكتريا الخضراء لكن أنواعا منها حدثت لها طفرات حولتها إلى كائنات عديدة الخلايا بعضها ثبت نفسه بالأرض بواسطة جذور لامتصاص الماء والعناصر المعدنية المختلفة وبدأ يكون الأوراق الخضراء التي تحتوي خلاياها على بلاستيدات تقوم بالبناء الضوئي ثم أنتج البذور لتبدأ أولى الدورات الزراعية على الكوكب وقد تنوع النبات من الأعشاب البحرية إلى السرخسيات إلى الحزازيات إلى النباتات الزهرية .، رابع النتائج وأهمها على الإطلاق هو توفر الطعام والتنفس لنوع جديد من الكائنات عديدة الخلايا (النبات كمصدر للمواد اللازمة لبناء الكائن الحي وتضاعف الحمض النووي والأوكسجين كمصدر للطاقة اللازمة للعمليات الحيوية في الخلايا والأنسجة).

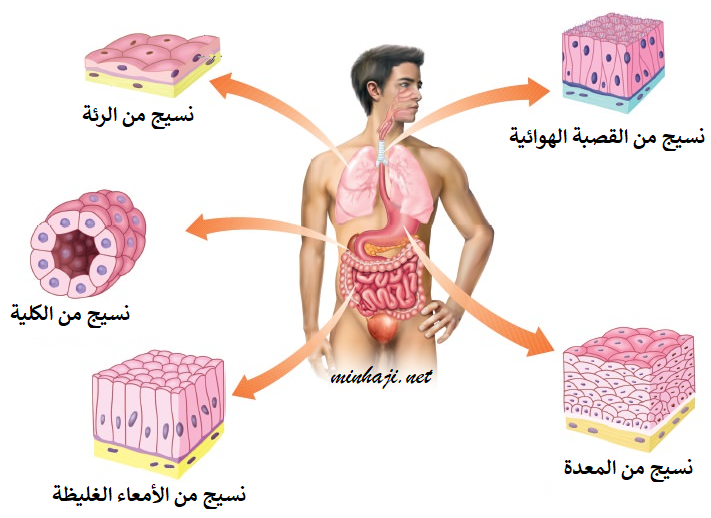

هذه الكائنات الناشئة هي أوائل المملكة الحيوانية التي تقوم ببساطة بعملية كيميائية عكسية للبناء الضوئي إذ تحول السكر (المنتج الموجود في النبات) والأوكسجين (الموجود في الغلاف الجوي) إلى ثاني أكسيد الكربون وماء يتم التخلص منهما في التنفس والإخراج وهو الأمر الذي لا يتم إلا بتطوير جهاز هضمي قادر على تكسير المركبات المعقدة التي صنعها النبات إلى مواد بسيطة تستطيع الدخول إلى الخلايا الحيوانية بسهولة وكذلك جهاز تنفسي قادر على استخلاص الأوكسجين من الماء أو الهواء وموصول بجهاز دوري قادر على إيصال جزيئات الغاز إلى الخلايا بسهولة وكذلك التخلص من ثاني أوكسيد الكربون عن طريق التنفس وإخراج الماء الزائد بواسطة مرشحات بولية للتخلص من نتائج العمليات الكيميائية المختلفة ، هذا الكائن الجديد يحتاج إلى جهاز حركي للسعي خلف الطعام ويحتاج دعامة داخلية أو خارجية للحماية ويحتاج إلى استشعار البيئة من حوله (الحواس) ، وكلا من الإحساس والحركة تتطلب وجود جهاز عصبي يقوم بدور المايسترو في الكائن الحي ، هذا بالطبع غير الجهاز التناسلي الذي يمكن الكائن من نقل المادة الوراثية (الحمض النووي) إلى المناسل ومنها إلى الأمشاج التي تجتمع من الذكر والأنثى لتكون الجنين .. التغذية ، النمو ، الحركة ، التنفس ، الإخراج ، الإحساس ، التكاثر .. هذه المتطلبات والخصائص موجودة كمبدأ عام مع بعض الاستثناءات وبعض الاختلافات في التفاصيل بين الشعب الكبرى للمملكة الحيوانية.

من كتابي (بداية التاريخ ونهاية الفلسفة)

الحمض النووي وتطور الخلايا والأنسجة

من وجهة نظر علم الأحياء التطوري فإن الحياة الحالية هي نتاج ماضي موغل في القدم .. ملايين السنين مرت .. آلاف الطفرات الجينية .. آليات الانتخاب الطبيعي .. التكيف مع التقلبات البيئية .. البقاء للأصلح .. انقراض أنواع .. ظهور أنواع .. لكن تبقى مجموعة من التساؤلات المشروعة :

أولا : ما هو العامل الحاسم الذي قام بتنظيم الأعمال بين الخلايا المتعددة وقام بتوزيع الأدوار بينها .. هل هو الحمض النووي وما يحمله من معلومات وراثية فقط ، وهل يتم تنظيم كل شئ وفق خطة مسبقة في الخلية الجنينية التي ستتحول إلى كائن حي في المستقبل ، وهل يملك الحمض النووي خاصية معرفة الاحتياجات أم أن الأمر نتاج الصدفة التي جاءت ملائمة للبيئة فاستمر الكائن يحمل هذه الطفرة ثم نقلها في مورثاته الجينية .. عل سبيل المثال ربما نشأت العين في البداية بسبب طفرة في كائن بدائي جعلت مجموعة من خلاياه حساسة للضوء ونقلت هذه الصفة إلى أبنائه محمولة على الحمض النووي ثم حدثت طفرة ثانية بعد عدة أجيال جعلت منطقة الخلايا الحساسة للضوء مقعرة حتى تسمح بقبول المزيد من الضوء ثم طفرة ثالثة تصنع تجويفا في قلب هذا التقعر لتصنع مقلة أولية ثم طفرة تصنع جسما شفافا أمام هذه الكرة ليكون العدسة التي تسمح بتجميع الأشعة ومن ثم وضوح الرؤية ثم طفرة أخرى تخلق مركزا عصبيا يترجم الأشعة الضوئية لمشاهد مرئية .. هل يمكننا إغفال الطاقة الكونية في هذه العملية ، إذا كانت الشرارة الكهربية تلعب دورا هاما في كل التجارب المعملية الحيوية فلم لا يكون لصور الطاقة المتعددة (المدركة وغير المدركة) دور في إحداث هذه الطفرات التي أرى أنها لم تحدث عشوائيا وإنما تمت في تناغم مع الكون المنتظم المحكوم بقوانين رياضية غاية في الإحكام لأن الحياة نابعة في الأصل من نفس عناصر الكون الأساسية فهل ينتظم الكون كله وتشذ مجموعة مركبات كيميائية لتتحرك حركة عشوائية لا غاية لها .. الصحيح هو أن الحياة تسير بنفس وتيرة الكون بل وتتأثر بكل أحداثه الماضية والحاضرة والمستقبلة.

ثانيا : لا ندري متى تحديدا ولا كيف ظهر التمايز الجنسي في الكائنات الحية إلى ذكر وأنثى لكن من المؤكد أنه مرتبط بتطور الكائنات الحية إذ إن صور التكاثر الأخرى مثل التزاوج اللاجنسي والانقسام الثنائي المباشر والكائنات مزدوجة الجنس والتبرعم كلها موجودة في كائنات بسيطة التركيب أو في أول درجات السلم التطوري ، وحتى نفهم ما حدث لابد أن نعرف ما هي الميزة التي أضافها التزاوج الجنسي للكائن الحي وهي غالبا مرتبطة ببدأ تكون الأنسجة المتعددة وإحداث التناغم بينها حيث أصبح من الصعب أن ينقسم الكائن بكل أنسجته انقساما ثنائيا مثل الكائنات بسيطة التركيب ، لقد كانت البكتريا تتكاثر بالانقسام الثنائي المباشر(الميتوزي) ومن بعده الكائنات وحيدة الخلية مثل الأميبا يتكاثر بواسطة تكوين حوصلة جرثومية تحتوي على المادة الوراثية ولما كان التزاوج الجنسي موجود في النبات والحيوان معا فذلك يعني أنه حدث في وقت مبكر جدا قبل اكتمال تكوين الكائنات متعددة الخلايا وذلك بحدوث تغيير جذري في طبيعة الحمض النووي الذي حدثت له طفرة في أحد الكروموسومات جعلته عند حدوث الانقسام الميوزي لصناعة المورثات الجرثومية يصنع نوعين متمايزين من الجاميتات واحد منهما ثابت وكبير نسبيا (سوف يشكل البويضة فيما بعد) والآخر متحرك وصغير (سوف يشكل جرثومة التلقيح) ومن الملاحظ أن بعض الكائنات كانت تحتوي على عضوي التذكير والتأنيث معا (مثل الديدان الشريطية) ثم في وقت تال حدث التمايز على مستوى الجسد كذلك وليس الحمض النووي فقط بحيث أصبح الكائن الذي يكون البويضة مستقلا عن الكائن الذي يكون الجرثومة وقد ترتب على ذلك أن ينمو الكائنان بعيدا عن بعضهما حتى يصلا إلى مرحلة النضج (أي القدرة على إنتاج الأمشاج) ثم يلتقي الكائنان ويتصلان عن طريق الأعضاء التناسلية لبدء عملية التكاثر.

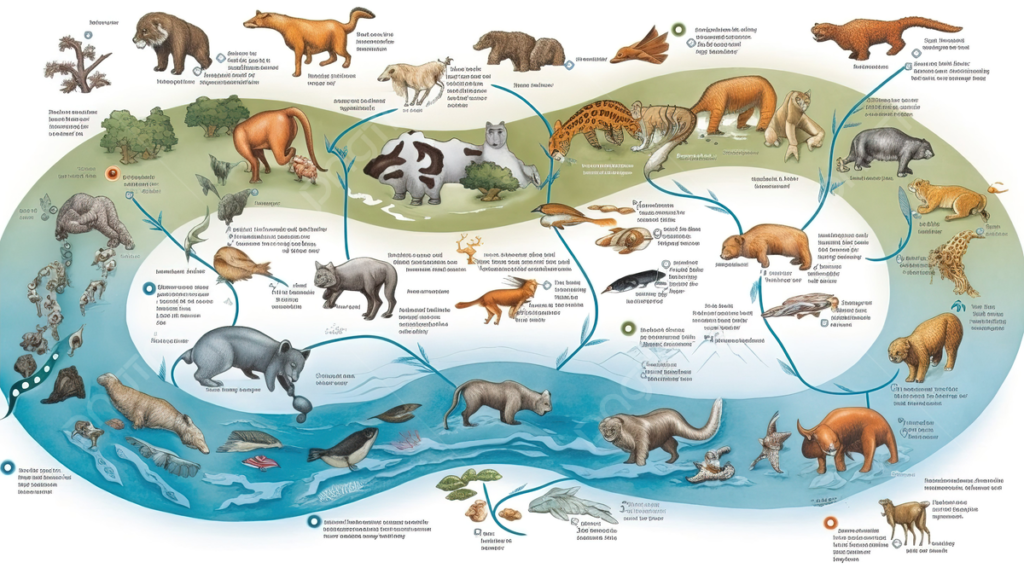

ثالثا : المملكة الحيوانية كلها تتشابه في العمليات الحيوية الأساسية وفي الأجهزة القائمة بهذه العمليات .. الجهاز الهضمي مثلا هو عبارة عن تجويف في وسط الكائن يبدأ بفتحة الفم وينتهي بفتحة الإخراج لكن متى وكيف حدثت الطفرة الأولى التي شقت ذلك التجويف في كائن لا يملكه وهل حدثت في كائن واحد أو مجموعة من الكائنات (جيل كامل من البويضات الملقحة وهو الأرجح حدثت فيها هذه الطفرة ثم خرج الذكور والإناث وتزاوجوا وورثوا الطفرة الجديدة لأبنائهم وهكذا دواليك) ، طفرة مماثلة حدثت في جيل من الأسماك العظمية صنعت لها رئتين إلى جوار الخياشيم فتحولت إلى أولى البرمائيات القادرة على العيش في الماء واليابسة على السواء ، ربما كان تكوين هيموجلوبين الدم عاملا مساعدا (مشابه كيميائيا لتكوين الكلوروفيل في النبات لكن الذرة المركزية فيه هي الحديد بدلا من المغنسيوم وهو ما يمكنه من الارتباط بالأكسجين) ، وبنفس الكيفية تحول جيل من البرمائيات إلى أولى الزواحف (العظايا) والتي سادت الأرض زمنا طويلا وذلك عندما حدثت طفرة حولت الزوائد العظمية التي كانت تساعده على الحركة المحدودة والسباحة إلى أطراف أربعة كاملة التكوين سمحت له بالمشي على الأرض واكتساب أنواع جديدة من الغذاء ساعدت على بناء بروتينات الجسد بشكل أفضل ، في مرحلة تالية حدثت طفرة في جيل من الزواحف كانت سببا في تحول الطرفين العلويين إلى جناحين يطير بهما لتنشأ أول الطيور ، جيل آخر من الزواحف حدثت له طفرة غيرت من طبيعة الكيمياء الداخلية حيث الفعالية القوية لمركبات كيميائية هي الهورمونات التي أوجدت دورة أنثوية تنظم التزاوج وصنعت طريقة جديدة للتناسل (الاحتفاظ بالبويضة الملقحة في الرحم حتى اكتمال الجنين ثم إخراجه كاملا من فتحة التناسل وهو ما يعني تغذيته المباشرة من دمها) وضخ اللبن في غدد (الثدي) لترضع صغارها وبالتالي ارتباط الصغار بالأم زمنا ما وكذلك طريقة التزاوج التي يدفع فيها الذكر حيواناته المنوية إلى داخل الرحم .. وهكذا نشأت الثدييات .. كل هذه الطفرات لا نعلم حتى الآن العوامل الجوهرية التي تحكمت في تسلسل تفاعلاتها الكيميائية والتي يبدو أنها مزيج من العوامل الجينية (الحمض النووي في الأمشاج) والبيئية (درجة الحرارة والرطوبة وطبيعة الأرض) والغذائية (توافر النبات وبعد ذلك التغذية على الحيوانات الأخرى) والفيزيائية (الطاقة).

رابعا : مع التطور السالف ذكره كان سلوك الكائنات يتغير في تعامله مع الواقع المحيط ، لقد تولدت لديه الغرائز الأساسية ، غريزة البقاء (حيث اكتسب الكائن الحي وسائل الدفاع عن النفس وأدرك الشعور بالخطر وتعلم طرق البحث عن الطعام) .. غريزة الجنس (حيث اللقاء بين الذكر والأنثى ووسائل الجذب المتبادلة وصراع الذكور على الإناث) .. غريزة الأمومة (الطيور ترعى أفراخها في العش والثدييات ترضع صغارها) .. غريزة المعرفة (الطيور المهاجرة التي تعرف وجهتها وهي تطير لها لأول مرة والأسماك التي ترحل لمسافات في البحار لوضع البيض في المكان المناسب والبيات الشتوي للزواحف الذي يحميها من تقلبات المناخ) .. ظهرت هذه الغرائز بالتزامن مع تطور الجهاز العصبي ، لقد نشأت الخلية العصبية الأولى في الكائن البدائي على هيئة نقطة في مقدمته لها زوائد حساسة كيميائيا وعن طريق تبادل مواقع أيونات الصوديوم والبوتاسيوم عبر غشائها تصنع نبضات كهروكيميائية تنقل إلى طرفها الآخر المتصل بمستقبل لهذه النبضة يحوي حوصلة تفرز المادة الكيميائية المسئولة عن انقباض العضلات ، ثم صارت الخلية مجموعة خلايا تقوم بوظائف التحكم الأساسية على هيئة شبكة بسيطة التركيب (في شعبة المفصليات مثل الحشرات) ، أما مع تعقد تركيب الكائن نشأت شعبة الحبليات ثم الفقاريات حيث تحولت مجموعة الخلايا إلى المخ الذي تمت حمايته بواسطة عظم الجمجمة القوي وتجمعت النهايات العصبية الخارجة منه على هيئة الحبل الشوكي الذي امتد على طول ظهر الكائن الحي محميا بأقوى عظامه (الفقرات) وقد ساعد على ذلك توفر أنواع مختلفة من الغذاء وعلى رأسها عنصر الكالسيوم الذي يمنح العظام صلابتها ، وقد تمتعت الحبليات الفقارية (لاسيما الطيور والثدييات) بجهاز عصبي متقدم عن غيرها هو الذي ساعدها على تنمية قدراتها وهداها إلى طريقها للمحافظة على الحياة والقيام بمهمة التوريث المقدسة.

من كتابي (بداية التاريخ ونهاية الفلسفة)

الحمض النووي والجهاز العصبي

لا شك أن أهم حدث في تاريخ الإنسان هو اكتمال الجهاز العصبي لديه ، ذلك الذي مكنه من الإحساس والإدراك ومنحه القدرة على التفكير والتأمل ذلك أن المخ البشري هو أعجوبة الأعاجيب التي لم تسبر كل أغوارها حتى يومنا هذا ، هذا الحدث المفصلي هو المعادل الحقيقي للحظة الخلق إذ بدونها يفقد الإنسان أهم صفاته الإنسانية ويتساوى مع الحيوان ، إن المخ البشري يحوي نفس الأجزاء الموجودة في الحيوان وهي الخاصة بالتحكم في العمليات الحيوية مثل التنفس والهضم (قاع المخ) وتلك التي تتحكم في الهورمونات (تحت المهاد) كما يحوي مراكز تلقي الإحساس (المهاد) لكن وجود (القشرة المخية) بحجمها الكبير هو ما صنع هذا الفارق الكبيرا وأعطاه ميزة الإدراك الحسي والعقلي.

وإذا كان الحمض النووي هو المبرمج لحياة الكائن الحي بما وضعه من معلومات رسمت طريقه في الحياة وحددت قدراته وفرصه فإن الجهاز العصبي هو المدير التنفيذي الذي يقوم بإدارة الأعمال طوال فترة حياة الكائن الحي بل يبدو في كثير من الأحيان أنه قد خرج على سيطرة الحمض النووي وصار يتصرف باستقلالية في العديد من المجالات ويشبه ذلك تماما العلاقة بين صانع السيارة وقائدها .. الصانع قام بعمل التصميم وركب الأجزاء وضمن التكامل والتناغم ووضع احتمالات لكل المستجدات المختلفة لكن قائد السيارة هو الذي يتحكم فيها بالكامل فيما بعد وهو الذي يملك القدرة على اتخاذ القرار ويوجه حركتها ويسير بها في الطرقات ويتعرض معها لمواقف عديدة لكنه في نفس الوقت لا يعلم شيئا عن صناعتها ولا الميكانيكا الخاصة بها ، إن تكوين الجهاز العصبي قد منح الكائن الحي إرادة الاختيار بينما الحمض النووي يربطه في مسار جبري محدد سلفا وبينهما تتراوح الهوة بين الشد والجذب.

يبدو أن المصمم الأول قد قرر سلفا ألا يمنح الجهاز العصبي فرصة التحكم الكامل في الكائن الحي فجعل الأجهزة الحيوية ذاتية العمل وقصر دور الأعصاب على مجرد التنظيم ، يعني مثلا القلب ذاتي النبض حتى لو قطعت عنه كل الأعصاب التي حددت وظيفتها فقط بتسريع النبضات وتقويتها عند المجهود والانفعال وإبطائها وتقليل قوتها عند الراحة والاسترخاء ، كذلك الرئتان يقوم العمل فيهما على فرق ضغط الهواء السلبي ودور الأعصاب هو توسيع الشعب الهوائية أو تضييقها وزيادة معدل التنفس أو تقليله فقط ، كذلك المعدة فإن قطع العصب الحائر عنها يقلل إفراز الأحماض فقط لكن لا يؤثر على عملية الهضم وكذلك الكبد والكلية حيث تقومان بمهامهما وفق عوامل كيميائية بحتة ، في المقابل فإن الجهاز العصبي يسيطر بالكامل على الحركة والإحساس والنوم وضبط حرارة الجسم وعضلات التنفس كلها ويتحكم في الأكل والمضغ والبلع والإخراج كما أن شبكية العين والأذن الداخلية هي أجزاء من الجهاز العصبي وكذلك مستقبلات الشم والتذوق في الأنف واللسان وكذلك الأعضاء التناسلية حيث تمنح الأعصاب إحساسات اللذة الجنسية ومقدماتها والوصول لذروة الشبق ، وكذلك له السيطرة العليا على الهورمونات المسئولة عن النمو والعمليات الحيوية بما في ذلك المناسل و تكوين الأمشاج (الحمض النووي يصنع الجهاز العصبي والجهاز العصبي يتحكم في توريث الحمض النووي للأجيال التالية).. الحمض النووي هو المشترك العام لجميع الكائنات الحية ينتقل من جيل إلى جيل بينما الجهاز العصبي هو ملك لصاحبه فقط وهو بصمته المميزة يولد معه وينتهي بنهايته.

وخلق الإنسان جاء نتيجة الجمع بين الأمرين .. أحد الرئيسيات العليا حدثت في أحد أجياله طفرة جينية نتيجة التحام كروموزومين في نواة أجنة تحت تأثير ظروف غير معلومة (كيميائية أو إشعاعية) بحيث صارت النواة تحتوي على 23 زوج من الصبغيات بدلا من 24 مثل القردة العليا وسائر الرئيسيات وقد كون هذان الكروموزومان الملتحمان الكرموزوم البشري رقم 2 ، لكن لكي يتم ذلك يجب أن تتم ولادة مجموعة من الذكور والإناث يحملون جميعا الطفرة الجديدة وذلك حتى يتزاوج ذكر واحد على الأقل مع أنثى واحدة على الأقل من نفس النوع فينتج سلالة من الكائن الجديد الذي انتصب واقفا على قدميه وعنده القدرة على استعمال يديه لكن الأهم أنه تمتع بجهاز عصبي متطور عن سابقيه ، أحد العوامل الأساسية في تطور المخ البشري من مرحلة (الإنسان المنتصب) إلى مرحلة (الإنسان العاقل) هي التغذية على اللحوم التي وفرت مصدرا غنيا للبروتين الحيواني بالإضافة للبروتين النباتي فتكاملت العناصر الغذائية والكيميائية التي ساعدت على كبر حجم المخ تدريجيا واتساع مساحة التلافيف المخية وبالتالي زيادة عدد الخلايا الرمادية التي أوجدت مستويات الإدراك المختلفة.

من كتابي (بداية التاريخ ونهاية الفلسفة)

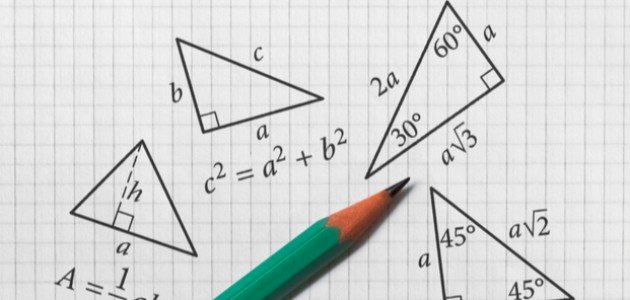

زوايا المثلث الداخلة ونسبية العلم

إذا سألتك سؤالا رياضيا بديهيا في الهندسة الإقليدية وهو أن تخبرني عن مجموع قياسات زوايا المثلث الداخلة فسوف تجيبني ببساطة وتلقائية أنها 180 درجة فإذا سألتك هل يمكن أن يوجد مثلث مجموع زواياه الداخلة أكبرمن 180 فسوف تجيبني بكل تأكيد لا هذه فرضية مستحيلة ، لكني أؤكد لك أنها ممكنة التحقيق عندما أحضر لك كرة وأرسم على سطحها مثلثا إذا قست زواياه الداخلة وجدت مجموعها أكبر فعلا من 180 وسوف أدلل لك على ذلك بمعلومة جغرافية مفادها أن خطوط الطول على سطح الكرة الأرضية تتعامد جميعها على خط الاستواء وفي نفس الوقت تتقاطع جميعا عند القطبين أي أنه بإمكانك رسم مثلث متساوي الساقين رأسه عند القطب الشمالي وضلعاه أي خطي طول تختارهم وقاعدته قطعة من خط الاستواء محصورة بينهما .. هذا المثلث سوف يحتوي على زاويتين قائمتين (وهو مستحيل في الهندسة المستوية وحساب المثلثات) كما أنك قد ضربت قاعدة رياضية أخرى مفادها أن المستقيمين المتوازيين لا يتقاطعان لكن على سطح الكرة يمكنهما ذلك ، ربما تقول ساعتها إن ذلك استثناء لكني سوف أدهشك مرة أخرى عندما أخبرك أن أي مثلث نرسمه على كوكب الأرض فإنه مرسوم فوق كرة لأن الأرض كروية وأي مثلث في الفضاء سوف يكون كذلك لأن الفضاء منحني وبالتالي يكون ذلك هو الأصل ومبادئ الهندسة المستوية هي الاستثناء الذي يمكن تطبيقه في المساحات الصغيرة فقط أو التي تسويها بنفسك حتى تتجنب السطح الكروي الطبيعي والأصلي للأرض والكون.

السماء المرصعة بالنجوم ونسبية العلم

من المعروف علميا أن أقرب مجرة لنا هي مجرة اندروميدا (تبعد عنا 2,5 مليون سنة ضوئية) والتي يمكننا مشاهدة نجومها في صفحة السماء لكن ماتراه بعينك أو بأجهزة الرصد هي الأشعة الضوئية المنبعثة منذ تلك الفترة الزمنية البعيدة أي أنك ساعة تطلعك إلى السماء تشاهد الماضي البعيد لهذه المجرة لأن الضوء يستغرق كل تلك الفترة الزمنية حتى يصل إلينا فلو افترضت أن هذه المجرة قد اختفت من الوجود لسبب أو لآخر منذ ألف سنة مثلا فإنك لن تلاحظ ذلك حاليا وإنما سوف ترى المشهد السماوي المعتاد للمجرة ونجومها أي أنك تشاهد صورة لا وجود لها في الحاضر المتزامن ، افترض معي إذن أن كل مجرات الكون اختفت ولم يعد موجودا بالفعل إلا مجموعتنا الشمسية فقط ، ساعتها تصبح كل الدلائل العلمية الخاصة برؤية الكون ودراسته عبارة عن صورة وهمية كبيرة لا تمت للواقع ولا للحقيقة بصلة كما أن النظرية النسبية تخبرك أنه ليس بالضرورة أن الأرض هي التي تدور حول الشمس لأن الحركة نفسها نسبية وكلاهما (الأرض والشمس) يسبحان في الفلك مع سائر الأجرام في حركات متعددة ، هل هذا الأمر يبعث على الحيرة الشديدة والتشكيك في كل الاستنتاجات العقلية المترتبة على الحقائق العلمية ؟؟ .. لا بالطبع وإنما سوف يفتح للعقل أفقا أوسع لاسيتعاب مزيد من العلم بل وإدراك ما وراء العقل والحواس والوصول إلى جوهر الحقيقة وكينونة الوجود.

الطريق إلى الحداثة

من أجل نجاح عملية التحديث في بلادنا لا بد من إجراء عملية (إعادة صياغة) لمفاهيم التراث التي تتعارض مع التحديث والتي لا يزال قطاع كبير من مجتمعنا متمسك بها لأسباب دينية أو اجتماعية وتشكل لديه قناعة راسخة لا تسمح بالتجديد حيث ينظر لكل ما هو قادم من الغرب بتوجس وريبة بل وخوف على (الثوابت الدينية والاجتماعية) من وجهة نظرهم ، ولا يدري هؤلاء أن قطار التحديث ماض في طريقه شئنا أم أبينا لأن حجم إنجازه التقني الملموس فاق كل قدرة على التنافس ولم تعد الحياة تسير بدونه فإما أن نلحق به الآن أو نتأخر وتطول المرحلة الانتقالية ثم في النهاية سوف يدهمنا هذا القطار فإما أن نصل من الآن إلى درجة من التوافق بين تراثنا والحضارة الحديثة أو ينسحق التراث بالكلية في غضون العقود القادمة لصالح الثقافة الغربية وهو الأمر الذي سيحدث إذا لم نضع لأنفسنا إطارا جامعا يستوعب التوازن بين الأصالة والمعاصرة ونصنع نموذجا حضاريا خاصا بنا صالحا للتطبيق العملي في مجتمعاتنا وثقافتنا ، ومن أجل نجاح عملية التحديث أيضا يجب أن نتوقف عن (الانتقائية) في التعامل مع منتجات الحضارة الحديثة خاصة في المجال الثقافي والنظم السياسية حيث إن النجاح في منظومة تلك الحضارة يعتمد في المقام الأول على نمط إدارة داخلي للدولة يخدم الحداثة ونظام سياسي وقانوني عالمي جامع منبثق عن مجموعة من الأفكار التي تشكل الإطار العام لهذه الحضارة وهيمنتها العالمية.

قوة العلم

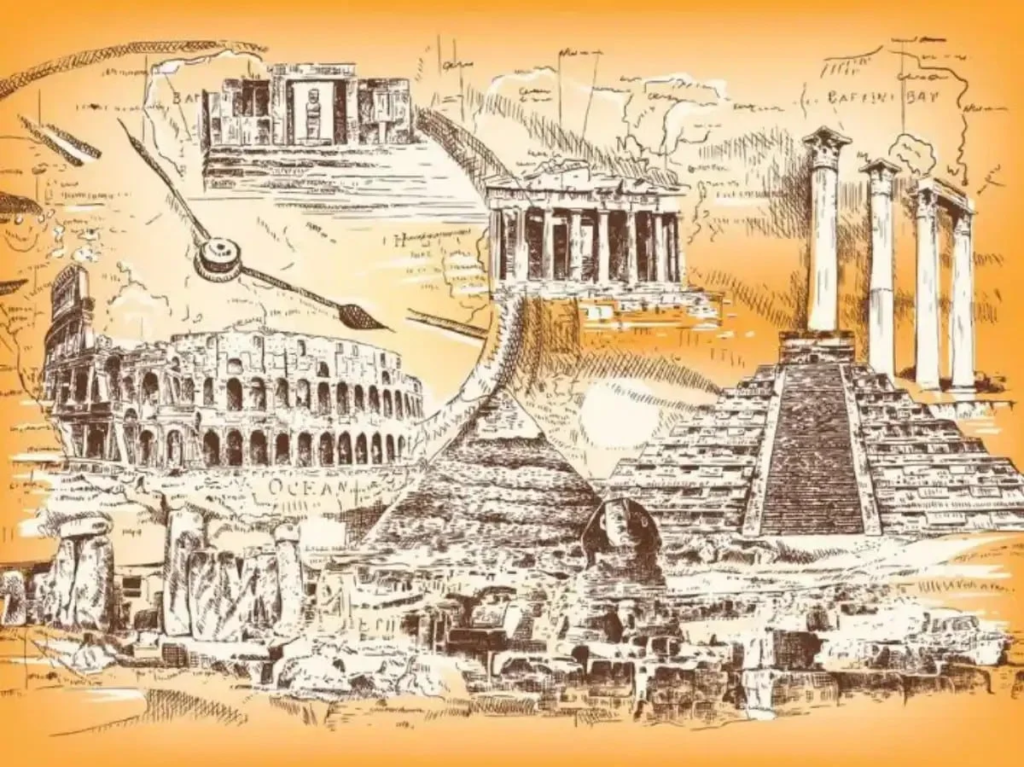

القوة عنصر أساسي في كل الحضارات على مدار التاريخ ولولاها لظلت أي حضارة مجرد ثقافة محلية لها تأثير محدود في محيطها لكن القوة العسكرية هي التي تدفع بالحضارة إلى الانتشار والهيمنة وصناعة التأثير الذي يتجاوز المحلية إلى العالمية ويمد أثرها إلى حقبة زمنية طويلة المدى ، وغالبا ما تكون الحضارة مرتبطة بالسيادة الامبراطورية لدولة أو مجموعة من الدول المتنافسة التي تنضوي تحت مظلة هذه الحضارة وعلى قدر القوة العسكرية لهذه الدول تكون هيمنة الحضارة فإذا اعتراها الضعف بدأت في الطريق إلى الانهيار وتصبح نهايتها أمرا محتوما أمام حضارة جديدة صاعدة ، يلي ذلك في الأهمية عنصر ثان مشترك في كل الحضارات ألا وهو الثروة والتي تشكل الدافع الأول لاستعمال القوة حيث إن هدف جميع الحضارات في العصور القديمة والوسطى والحديثة هو البحث عن الثروات والتوسع من أجل ذلك مع أسباب أخرى دينية أو اجتماعية لكن في حالة الحضارة الغربية كان تراكم الثروة هدف وحيد لذلك حققت الحضارة الغربية درجة من الثراء لم يبلغها أحد من قبل ، بعد ذلك يأتي العنصر الثالث الذي تميزت به الحضارة الغربية عمن سواها ألا وهو العلم حيث خطت فيه خطوات جبارة تصب في صالح القوة والثروة وقد كانت في الحضارات السابقة إسهامات علمية في المعمار والفلسفة والرياضيات والفلك والجغرافيا لكنها كانت تتراوح بين الاجتهادات الفردية للعلماء والمزاج الشخصي للحكام في رعاية ذلك ولم تكن عملا منظما وركيزة من الركائز الأساسية ، أما العنصر الرابع والأخير والذي تفردت به الحضارة الغربية فهو الحرية التي خطت فيها خطوات غير مسبوقة وكانت دافعا قويا لتقدم العلم وقد جاءت على مراحل حيث كانت الخطوة الأولى هي التحرر من ربقة السلطة الدينية ثم من أسر النظم الملكية العتيقة ثم التحرر من الرق وأخيرا صياغة منظومة من الحقوق والحريات الإنسانية لكن هذه الحرية ليست هدفا نهائيا للحضارة الحديثة وإنما هي حرية موجهة لاستكمال العناصر الثلاث الأخرى في المقام الأول.

قطار التحديث

ليس هناك مجال للإنكار أو المواربة في أننا الآن جزء من الحضارة الغربية شئنا أم أبينا حتى لو غابت عنا القناعة بأفكارها الأساسية وفلسفتها في الحياة لأن مفردات حياتنا اليومية قد ارتبطت بهذه الحضارة ومنجزاتها في كل الأصعدة من أول تقسيم المنازل إلى صالون وأنتريه وسفرة ونوم إلى أنواع الطعام وطريقة الطهي ونظام بناء البيوت ورصف الطرق والصرف الصحي وتحلية مياه الشرب والإمداد بالكهرباء والوقود بل وحتى الملابس فهي على الطراز الغربي بما فيها الأزياء التقليدية (مثل الجلباب والعباءة) فهي منتج مصنوع بماكينات غربية ، نحن نعيش على إنتاج الحضارة الغربية وعلومها في الزراعة والصناعة والتجارة والسياحة والصحة والتعليم والنقل والاتصالات والتعدين والإسكان والتي تعتمد اعتمادا وثيقا على العلم الحديث الذي تنتجه وتطوره مراكز الأبحاث الغربية بل إننا نحارب بسلاح غربي وليس من إنتاج حضاراتنا سواء الإسلامية أو الفرعونية لأن هذه الحضارات لم يعد لها وجود لا هي ولا أنماطها المعيشية ونظمها السياسية والاجتماعية ، لكننا في نفس الوقت لسنا جزءا من العالم الغربي الذي أقام هذه الحضارة العالمية وإنما نحن ننتمي إلى (العالم العربي) وهو تقسيم جغرافي وثقافي لا نملك تغييره أو الاعتراض عليه مثلنا في ذلك مثل الشعوب الصينية والهندية واليابانية والبوذية (الهند الصينية) والأفريقية والسلافية (روسيا وشرق أوروبا) وشعوب أمريكا اللاتينية وكلها جميعا التحقت بقطار الحضارة الغربية على فترات متفاوتة لكنها لا زالت تحتفظ بخصوصيات ثقافية مختلفة عن المحددات الثقافية للحضارة الغربية (أوروبا الغربية والولايات المتحدة وكندا وأستراليا) ، وهناك كلمتان شاعتا في الدوائر الثقافية الغربية هما (التغريب) و(التحديث) حيث يقصد بالأولى التماهي التام مع الحضارة الغربية في كل شيء بما فيها الأفكار والسلوكيات العملية بينما يقصد بالثانية التعاطي مع منجزات الحضارة الغربية مع الاحتفاظ بالخصوصية الثقافية والاجتماعية المحلية وهناك بالطبع مقاومة للتغريب في دول عديدة لكن لا يمكن بأي حال من الأحوال مقاومة التحديث لأنه شأن متعلق بحياة الناس المباشرة وستفشل بالطبع كل المحاولات في هذا المضمار.

البحث عن الهوية المفقودة

حتى نضع أقدامنا على مسار التحديث يجب أولا أن نتبين موضع أقدامنا في هذه الحقبة الزمنية ونعرف هويتنا في ظل التباين بين الأفكار والذي نتج عن الفترة الانتقالية بين العصور الوسطى والحضارة الحديثة وهو ما أطلق عليه (إدراك الذات) وهي الخطوة الأولى لتحديد معنى (الأمة المصرية) وتمايزها القومي الذي هو من أهم خصائص الدولة الحديثة وبناءا عليه سوف يتحدد دور مصر كدولة وما يمكن أن تقدمه لشعبها وللعالم من عطاء حضاري ، وفي النهاية يجب أن يكون لدينا إجابة على سؤال هام يتعلق بمكانة (الدولة المصرية) وهل ستكون دولة هامشية فقيرة مثل الدول الصغيرة (وهو الأمر الحادث حاليا للأسف الشديد) أم دولة كبيرة لكن تابعة تدور في فلك غيرها من القوى الإقليمية أو العالمية أم دولة إقليمية فاعلة وذات استقلالية وسيادة أم دولة صناعية غنية مثل دول أوروبا الغربية أم دولة عظمى لها ثقل سياسي وحضور اقتصادي وبعد امبراطوري وسيادة عالمية وهو الطموح المنطقي لكل دولة والهدف المأمول لكل أمة.

والنجاح معقود بالطبع على النظر للأمام وليس للخلف للخروج من المرحلة الانتقالية التي نعيش فيها الآن إلى عصر جديد يتم فيه صياغة نموذج حضاري مصري على الصعيدين الثقافي والسياسي تكون فيه مصر إحدى مراكز الحضارة الحديثة دون أن تكون جزءا من العالم الغربي في الاقتصاد وأنماطه الاجتماعية أو خاضعة للتبعية السياسية والثقافية في الغرب وهو ما يعني بوضوح أننا لن نسير وراء الغرب حذو النعل بالنعل كما يريد لنا البعض وإنما يجب أن تكون لنا استقلالية تتفق مع خصوصياتنا الجغرافية والتاريخية (مثل الصين وروسيا والهند واليابان) وهي دول تسير في ركب التقدم ولكن وفق نماذج خاصة بها وبظروفها وإمكانياتها البشرية والمادية وأيضا تراثها التاريخي لأنه من غير المنطقي الانخلاع الكامل من التراث ووصمه بالتخلف والرجعية بل إن الأمم جميعا تنشد الفخر في تاريخها وتبحث عن العراقة في ماضيها وتستلهم منه رموزها القومية وأناشيدها الوطنية رغم أنه في الكثير من الأحيان يكون هذا الماضي غير متوافق مع القيم الإنسانية الحديثة ويغلب عليه الإغراق في العنف والدموية مثل كل الشعوب في العصور القديمة والوسطى (العصر الحديث أيضا لم يخل من هذه الصفات في الغرب حيث لا يزال الفخر معقودا بالإنجازات التي حققتها الدول الأوروبية في الحروب العالمية والحروب الاستعمارية).