الكفور والنجوع وأسماء المدن المصرية

في مصر تحولت الكفور والنجوع إلى مدن كبرى بل وتسمت بها المحافظات ، وكانت لفظة كفر تطلق في العصور الإسلامية على الزمام الزراعي الجديد المقتطع من زمام قديم لبناء قرية جديدة وهكذا صارت عندنا مدن كفر الزيات وكفر الدوار وكفر سعد وكفر شكر وكفر صقر وكفر البطيخ وواحدة صارت عاصمة محافظة باسمها وهي كفر الشيخ ..

أما النجوع المنتشرة في الصعيد فقد تحول واحد منها إلى مدينة يتحول عندها مسار السكة الحديد من غرب النيل إلى شرقه وهي مدينة نجع حمادي ، وفي الدلتا عرفت منازل القبائل العربية باسم محلة حيث تحولت محلة الكبراء إلى المحلة الكبرى منذ وقت مبكر بينما احتفظت محلة دمنة باسمها القديم لكن محلة عبد الرحمن تغير اسمها إلى مدينة الرحمانية ..

وكان الإقطاع الممنوح يطلق عليه في وقتها منية (أي العطاء أو المنحة) وأطلق على عدد كبير من القرى في السجلات الرسمية ثم تغير اسم معظمها في العصر العثماني إلى ميت للتخفيف ومن هذه المدن ميت غمر ومنيا القمح وميت أبو غالب ومنية النصر وميت سلسيل ، وأكبرهم هي منية ابن خصيب التي تحولت إلى مدينة المنيا وتسمت المحافظة باسمها ..

واحدة من العزب أيضا صارت مدينة وهي عزبة البرج وواحد من التلال العديدة تحول إلى مدينة التل الكبير بالإضافة إلى عدد من المعالم الجغرافية مثل ساحل سليم وبركة السبع وبئر العبد ودير مواس ودار السلام والحمام وديرب نجم (ديار بني نجم) وساقلتة (ساقية قلته) ، وتحولت القلاع الدفاعية القديمة أيضا إلى مدن مثل كل من برج العرب وبرج البرلس ..

واحتفظت بعض المدن بالمسميات القديمة الدالة على مسمى القرية مع إضافة تمييز حديث لها مثل كل من شبين الكوم وشبين القناطر وشبرا الخيمة وشبرا خيت وكوم أمبو وكوم حمادة (حمادة تعني الأرض الصخرية عند المغاربة) ، أما القرى الجديد فقد عرفت باسم المنشأة أو المنشية ومنها منشأة القناطر ومنشأة أبو عمر وأشهرهم المنشأة مركز سوهاج ..

واحتفظت بعض القرى بالانتساب القبلي مثل أولاد صقر وبني عبيد وبني مزار وتحولت واحدة منهم إلى عاصمة محافظة باسمها وهي بني سويف ، واحتفظ عدد كبير منهم بالأسماء المجردة مثل جهينة والمراغة والبلينا ومغاغة والغنايم والقصاصين والبصيلية والعسيرات والسباعية والحوامدية والسنبلاوين والقرين وفايد والزقازيق (كفر أبو زقزوق) ..

وأطلق على عدد من المدن اسم الشخص أو العائلة المؤثر في تأسيسها مثل كل من أبو النمرس وأبو حمص وأبو المطامير وأبو حماد وأبو كبير وأبو صوير وأبو رديس وأبو زنيمة وأبو تيج وأبو سمبل ، ونسبت عدد من المدن إلى شيوخ متصوفة نزلوا بها مثل سيدي براني السنوسي وسيدي غازي وسيدي سالم وميناء سيدي كرير والشيخ زويد وشرم الشيخ ..

وهناك مدن تسمت نسبة لأشخاص معروفين قاموا بتأسيسها مثل الجمالية والنوبارية والإبراهيمية والإسماعيلية والصالحية والحسينية والمحمودية ومن قبلهم الإسكندرية طبعا ، ومنها ما تسمى باسم الشخص مباشرة مثل مدينة يوسف الصديق والشيخ زايد وحوش عيسى وسانت كاترين وناصر والسادات والموانيء الثلاث بورسعيد وبور فؤاد وبور توفيق ..

ولعبت الجغرافيا دورها في أسماء البلاد خاصة في الموانيء مثل مرسى مطروح ومرسى علم وكذلك في كل من رأس البر ورأس غارب ورأس سدر ومحمية رأس محمد ، كما تسمت بعض المدن على اسم مشروعات مثل مدن القناطر الخيرية (نسبة للقناطر) وإيتاي البارود (نسبة لمصنع البارود) والقنايات (نسبة للترع) والخانكة (وأصلها خانقاه الصوفية) ..

ومن المدن ما تسمى طبقا لوصف جغرافي مثل السلوم (التل) والسرو (الأرض المرتفعة) والزرقا (نسبة إلى لون الأرض) والحامول (نسبة إلى نبات) ، وهناك العدوة (الأرض المرتفعة) ومسير (الطريق) وقطور (البلاد المتتابعة) ومشتول السوق (وتعني التجمع من الشتل) وشربين (جمع شرب وهو مسقى الماء) ، وكذلك مدن الرياض والروضة ونخل والقنطرة والخارجة والداخلة ..

وأحيانا تسمى المدينة بوصف مشهور عنها مثل الأقصر (من المعابد والقصور) والطور (نسبة لجبل الطور) ودسوق (من دسق المياه أي تجمعه) والوقف (بمعنى الأوقاف من الأملاك) والخصوص (العشش والمنازل البسيطة) والواسطى (من موقعها المتوسط) والقصير (من قربها من الوادي) ودهب (نسبة للرمال الذهبية) والعريش (نسبة لسعف النخيل) ..

ويلعب التاريخ دوره عند تأسيس المدن مثل القاهرة (المشتق اسمها من الفعل قهر) والجيزة (من الفعل اجتاز أي عبر) والمنصورة (من الانتصار) والمنزلة (من المنزل والمستقر) والشهداء (نسبة لمقابر الشهداء) ، وفي العصر الحديث مدن تحمل ذكرى أحداث وطنية مثل كل من السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان والعبور ومدينة 15 مايو ..

الكفور والنجوع والتاريخ المفقود

دراسة تاريخ القرى والنجوع في الأقاليم المصرية هام جدا لمعرفة طبيعة الحياة في العصور القديمة لكن تكمن المشكلة في التدوين الذي تركز غالبا على العواصم والمدن الكبرى ، ولذا فإن المسجل لدينا من القرى والبلدات المصرية من العصور الفرعونية والبطلمية والرومانية من أسماء هي فقط 607 موضع منهم 538 معروف مكانها والباقي غير مؤكد ، ويشمل ذلك كافة المواقع الأثرية الفرعونية والسجلات الرومانية والوثائق القبطية والمخطوطات والبرديات وما ورد في تاريخ الآباء البطاركة وتاريخ الكنائس والأديرة والسلالم (القواميس العربية القبطية) والوثائق اليونانية المحققة وما كتبه علماء المصريات.

ومعظم هذه البلدات لا توجد فيها معلومات وافية .. فقط الاسم والموقع وذكر الآثار الموجودة من المعبودات والملوك أو معلومات شحيحة جدا من العصور الرومانية تكتب في بضعة أسطر ، أما بعد دخول العرب فهناك اهتمام كبير بالتدوين وتسجيل الإحصاءات الرسمية للمسح الشامل لكافة القرى والمدن ويشمل ذلك الوصف الجغرافي والتكوين السكاني ومساحة الزمام الزراعي والإيراد المالي ، ودعم ذلك بكتابات الرحالة والجغرافيين والمؤرخين وكتاب السير الذاتية والقبائل والصوفية بحيث أصبح لدينا صورة واضحة عن الأقاليم وأسواقها وتجاراتها وأهم الشخصيات التي عاشت فيها وما مرت به من أحداث.

وقد تتابعت هذه الإحصاءات وكانت كالتالي : في عام 110 هـ / 729 م. في ولاية الوليد بن رفاعة الفهمي وعامل الخراج عبيد الله بن الحبحاب ، وفي عام 255 هـ / 869 م. في إمارة أحمد بن طولون وعامل الخراج أحمد بن المدبر وفي عام 345 هـ / 957 م. في عهد كافور الإخشيدي ومتولي الخراج بولس بن شفا الكاتب وفي عام 483 هـ / 1090 م. في عهد الخليفة المستنصر الفاطمي ووزارة بدر الجمالي وفي عام 572 هـ / 1177 م. في عهد السلطان صلاح الدين الأيوبي ووزارة القاضي الفاضل عبد الرحيم البيساني ( الروك الصلاحي ونقلت في كتاب قوانين الدواوين للأسعد بن مماتي ناظر ديوان المال).

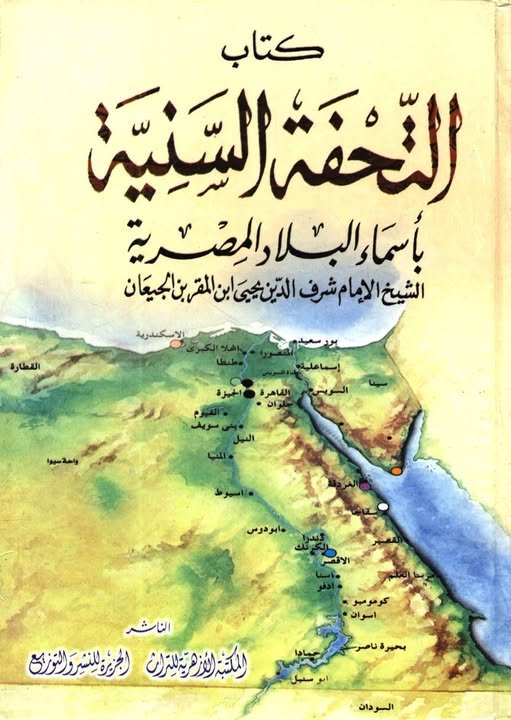

وفي عصور المماليك والعثمانيين كانت كالتالي : في عام 697 هـ / 1298 م. في عهد السلطان حسام الدين لاجين ووزارة تاج الدين الطويل وفي عام 715 هـ 1315 م. في عهد السلطان الناصر محمد بن قلاوون وبإشراف أمرائه (الروك الناصري وقد سجل في كتاب التحفة السنية لابن الجيعان مستوفي الديوان) وفي عام 933 هـ / 1527 م. في ولاية سليمان باشا الخادم وتنفيذ الأمير كيوان (دفاتر التربيع العثماني) وفي عهد محمد علي باشا سنة 1224 هـ / 1809 م. (دفتر أسماء نواحي الولايات) وفي عام 1270 هـ / 1854 م. في عهد سعيد باشا وفي عام 1317 هـ / 1899 م. في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني.

وفي المسح الشامل دونت جميع القرى والبلدات بلا استثناء ويمكن من خلالها تتبع حركة العمران في الأقاليم وما طرأ عليها من زيادة وتوسع مع وصف شامل لأحوالها الزراعية .. مثلا في الروك الصلاحي كانت القرى في الدلتا 1541 وفي الصعيد 530 وفي الروك الناصري كانت في الدلتا 1739 وفي الصعيد 741 وفي التربيع العثماني كانت في الدلتا 1822 وفي الصعيد 1192 وفي القرن التاسع عشر كانت في الدلتا 2156 وفي الصعيد 1392 وذكر في كل ذلك كافة العزب والكفور والنجوع والمدن بمساحتها وموقعها الجغرافي بدقة وقيمة متحصلاتها المالية وأسماء الإقطاعيين وشيوخ العرب في كل واحدة منهم.

ولا شك أن عددا كبيرا من القرى قديم يرجع إلى عصور الفراعنة والرومان بدليل وجود أسماء غير عربية لهذه القرى لكن لا توجد سجلات توثق تاريخ بنائها ولا أي معلومات متاحة عن الفترة الزمنية التي نشأت فيها بالتحديد ، بينما القرى التي نشأت في العصور الإسلامية يمكن معرفة تاريخ تأسيسها من خلال المقارنة بين السجلات المختلفة .. مثلا إذا وجدت قرية غير مذكورة في الروك الصلاحي لكن ظهرت في الروك الناصري فهذا يعني أنها تأسست في الفترة الزمنية التي تقع بينهما خاصة وأن غالبية القرى احتفظت باسمها طوال قرون ولم تتغير أسماء القرى إلا في عهد سعيد باشا وبشروط محددة ولأسباب معلومة.

وليست السجلات الرسمية هي المصدر الوحيد لتاريخ الكفور والنجوع في العصور الإسلامية وإنما لدينا عدد ضخم من كتابة المؤلفين الموسوعيين رصدوا فيها تاريخ عدد من البلاد لأسباب سياسية أو اقتصادية وتوسعوا في ذلك مثل الإدريسي وابن فضل الله والنويري والقلقشندي والمقريزي فضلا عن كتابات السير الذاتية مثل ابن خلكان وابن حجر والسخاوي وابن تغري بردي والمحبي والغزي وكذلك كتابات الرحالة مثل ابن بطوطة والبغدادي والمرتضى الزبيدي وكتابات الصوفية مثل الشعراني والمنياوي وغيرهم حيث كان انتشار المتصوفة لا يقتصر على المدن فقط بل وصل للقرى الصغيرة فظهرت في كتاباتهم.

وهكذا ظهر أمامنا تاريخ القرية المصرية في العصور الإسلامية كأنه كتاب مفتوح يحوي الكثير من تفاصيل الحياة اليومية وأحوال الاقتصاد والاجتماع ، وربما هناك حاجة لمزيد من البحث والجهد في العصور الأقدم لاستكمال التاريخ الكامل للكفور والنجوع والبلاد المصرية لأن فقدان التدوين يعني ببساطة فقدان التاريخ.

الكفور والنجوع .. الأرقام لا تكذب ولا تتجمل

في القرن السابع الميلادي كان يوجد في مصر تقريبا ألف قرية ومدينة (حيث لا توجد إحصاءات شاملة) منها 607 فقط معروف اسمها في نهاية العصر الروماني ومنها 327 فقط يعرف اسمها القديم وموضعها الجغرافي بدقة ومنها 34 فقط يوجد عنها معلومات كافية من أحداث وشخصيات من واقع الآثار والبرديات (وهي العواصم التاريخية مثل منف وطيبة والإسكندرية .. إلخ).

ويشمل ذلك كافة السجلات الفرعونية والرومانية والتاريخ الكنسي وما كتبه المؤرخون والأثريون وعلماء المصريات وما دونه العرب في كتاباتهم في أول عهدهم في مصر ، ولدينا عدد من المدن المصرية المعاصرة ترجع في تاريخها إلى العصور القديمة وتحمل نفس اسمها القديم تقريبا مثل دمياط وطنطا ودمنهور وشبين الكوم لكن لا يوجد لها أي تاريخ مدون قبل العصور الإسلامية ولا أي وصف لمعالمها الجغرافية أو حياة سكانها.

أما في العصور الإسلامية فهناك اهتمام شديد بالتدوين والإحصاء حيث يمكننا معرفة تاريخ إنشاء عدد من المدن والقرى بالتقريب وبعضها معروف بالسنة واليوم أحيانا مثل الفسطاط والمحلة والقاهرة والمنصورة وبرج البرلس وديرب نجم وحوش عيسى وميت عقبة وبولاق الدكرور ، فضلا عن كتابات الرحالة الذين وصفوا البلاد جغرافيا وسكانيا وكتاب السير الذاتية الذين كتبوا عن كبار الأعيان والتجار والشيوخ.

وفي أول إحصاء شامل في العصور الإسلامية (الروك الصلاحي) في القرن السادس الهجري كانت عدد البلدات المصرية 2071 منها 1541 في الدلتا و 530 في الصعيد وذكرت جميعها بالاسم سواء القرى القديمة أو التي بناها العرب في كتاب قوانين الدواوين ، واللافت للنظر أن الصعيد بكامله من بر الجيزة حتى جنادل أسوان كان يضم فقط خمسمائة قرية (أي بواقع خمسين قرية لكل محافظة من محافظات الصعيد الحالية).

وفي إجراء أكثر دقة جاءت إحصاءات الروك الناصري في القرن الثامن الهجري حيث ذكرت كافة القرى وتوابعها ومساحة زمامها ومقدار خراجها واسم صاحب الإقطاع ومقدار ما فيها من أوقاف ، وبلغت البلدات المصرية وقتها 2480 منها 1739 في الدلتا و 741 في الصعيد وجمعها ابن الجيعان في كتاب التحفة السنية ، وأي قرية لا يوجد اسمها في هذا الإحصاء فهي قد تأسست بعد هذا التاريخ سواء في الدلتا أو الصعيد.

وجاءت دفاتر التربيع العثماني في القرن العاشر لترسم صورة التطور العمراني حيث تم تسجيل المساحات والأسماء وكافة بيانات القرى والولايات والتي بلغت وقتها 2917 قرية منها 1725 في الدلتا و 1192 في الصعيد ، وفيها تضاعفت قرى الصعيد بسبب توطين القبائل العربية بينما كانت الزيادة في الدلتا محدودة ، وفي أول عهد محمد علي بلغت القرى 3073 منها 1856 في الدلتا و 1217 في الصعيد.

وفي عهد سعيد باشا بلغت القرى 3554 منها في الدلتا 2156 و 1398 في الصعيد ، وبعد ذلك كانت الزيادات في العصور الحديثة محدودة ، وبالتالي ليس من المقبول اختراع تاريخ وهمي للقرى والبلدات المصرية والبحث عن تاريخ قديم لكل قرية وهو الأمر المخالف للحقيقة سواء كان فرعونيا أو إسلاميا ، وليس معنى أن قرية جديدة تأسست جوار قرية قديمة أن ينسب لها تاريخها لتوافق أهواءنا وقناعاتنا وقراءتنا المحدودة للتاريخ.

الكفور والنجوع وتاريخ القبائل

عدد كبير من القرى والمدن المصرية يحمل أسماء القبائل مثل جهينة والمراغة وبني مزار ومغاغة وبني عبيد ومحلة واقد ، لكن التسمية وحدها ليست دليلا تاريخيا وعلميا وإنما يجب أن تكون هناك إثباتات موثقة على وجود التكوين السكاني للقبائل وهي بحسب الترتيب :

1 / الفحوصات الجينية : وهي أعلى درجات الثبوت حيث ترجح وجود القبيلة في هذا الموضع وتحدد علاقة العشائر بالقبائل الكبرى ، وهناك نتائج موثقة خرجت في المشروعات الجينية للقبائل تدعم الرواية التاريخية بالتواجد في بعض المحافظات مثل جذام في الشرقية وبني سليم في البحيرة وغيرها من النتائج وهي متاحة ومعلنة ..

2 / الوثائق الرسمية : مثل دفاتر الروزنامة القديمة التي ذكرت مرج بني هميم (نسبة لقبيلة بني هميم البلوية) وتقسيمها في العصر العثماني على كل من أولاد طوق وأولاد يحيى وأولاد الشيخ (مركز دار السلام بسوهاج) أو منح أراضي طوخ الجبل في العصر العثماني لكل من أولاد حمزة وأولاد بهيج وأولاد جبارة والمساعيد (مركز العسيرات حاليا).

3 / السجلات التاريخية : مثل مناشير الإقطاع الأيوبية والمملوكية التي نقلها المؤرخون بنصها مثلما جاء عن العقيليين من جذام في الشرقية : ” ومنهم من أمر بالبوق والعلم وهو أبو راشد بن حبشي بن نجم ” ، أو يأتي في سجل الإقطاعات مثل : ” في القليوبية إقطاع معبد بن منازل وهو من حيادرة بني الوليد بن سويد في منى خثعم “.

4 / الكتب الموسوعية : مثل كتابات القلقشندي في صبح الأعشى التي كانت تصف أمراء الأقاليم مثل : ” المنوفية والإمرة فيهم لأولاد نصير الدين من لواتة ولكن إمرتهم بمعنى مشيخة العرب .. الغربية والإمرة فيه في أولاد يوسف من الخزاعلة من سنبس من طيء من كهلان القحطانية ومقرهم مدينة سخا “.

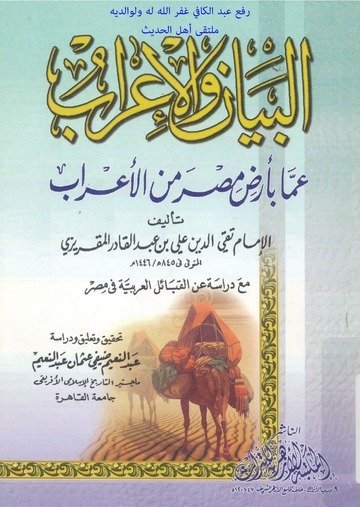

5 / كتب الجغرافيا : مثل مسالك الأبصار لابن فضل الله حيث ذكر وصفا تفصيليا مثل : ” وبدمياط سنبس وهم من الغوث بن طيء وكان لهم أيام الفاطميين شأن وأيام وهم الخزاعلة وجموح وعبيد وحلفاؤهم من عذرة فرقة غير من تقدم ذكره ومدلج يجاورهم فرقة من كنانة بن خزيمة أتوا أيام الفائز الفاطمي في وزارة الصالح طلائع بن رزيك “.

6 / كتب الأنساب : مثل المقريزي وهو ينقل عن الحمداني قوله : ” ومنهم الشواكرة من بني مجربة حيث نزل منهم بنو خصيب في شنبارة منقلا ” ، أو في نهاية الأرب : ” بنو عبيد بطن من زهير بن جذام من القحطانية مساكنهم بالدقهلية والمرتاحية من الديار المصرية “.

7 / كتب التاريخ : مثل المراجع المعتادة التي ذكرت الحروب والوقائع وهجرات القبائل وصراعاتها مع الحكام مثل ثورات الحوف الشرقي في عصر الولاة وثورات قبائل البحيرة في العصر المملوكي وحروب قبائل الصعيد في العصر العثماني بشرط أن تكون تفاصيلها واضحة وأسماء القبائل معروفة ولا تحتمل التأويل.

8 / الكتب الحديثة : مثل الخطط التوفيقية التي ضمت وصفا معاصرا للبلدة مثل قوله عن جهينة : ” وأهلها أكثر من عشرة آلاف نفس من عرب جهينة القبيلة المشهورة ” ، أو وهو يصف أراضي تفتيش أبي حمادي (نجع حمادي) ويحدد ظروف تأسيس القرية ، ومثله محمد رمزي في القاموس الجغرافي عندما ذكر كلا من المراغة وبني مزار ومغاغة.

أما ما عدا ذلك من وسائل فهي أقل في الثبوت ويستعان بها فقط حال غياب ما سبق ولا يعتد بها إذا خالفت المراجع أو الوثائق ، ويشمل ذلك جرود القبائل والعائلات والمخطوطات الأهلية والروايات الشفوية وسجلات الأنساب اليدوية ومرويات الصوفية وشهادات نقابة الأشراف ومشيخة السجادات المتنوعة وحجج الأطيان والأوقاف التي لا تحمل نسبا واضحا ، وبعض ذلك يدخل تحت باب التراث الشعبي وليس من التاريخ الحقيقي في شيء.

الكفور والنجوع والسجلات الرسمية

نصف القرى والمدن الحالية في مصر تأسست بعد عام 1315 م. فضلا عن الآلاف من التوابع الصغيرة من العزب والنجوع ، وهذه البلدات وملحقاتها جديدة ومستحدثة على أرض لم تكن مأهولة من قبل سواء في قلب الأرض الزراعية أو على حافة الصحراء ، وقد رصد ذلك من خلال المسح الشامل للقطر المصري المعروف باسم الروك الناصري حيث رصدت بالأسماء والمساحات كافة البلدات وكانت في هذا التاريخ عدد 2480 قرية ومدينة منها عدد 1739 في الدلتا وعدد 741 في الصعيد.

وقد جاءت تفاصيل عن البلدات الجديدة في مناشير الإقطاعات المملوكية وحجج الأطيان والأوقاف ، وفي العصر العثماني والخديوي تم توثيق كافة بيانات القرى والكفور والنجوع من خلال دفاتر الروزنامة القديمة والتربيع العثماني ودفتر أسماء نواحي الولايات ودليل 1224 هـ ودفتر تاريخ 1228 هـ وسجلات حصر النفوس وجدول بيان العربان وقوائم العمد والمشايخ ودفتر المساحة ودفتر المكلفات المالية وجدول أسماء البلاد المصرية ، وهي جميعا موجودة ومتاحة للباحثين في دار المحفوظات.

وقد يقبل تضارب الروايات الواردة في كتابات المؤرخين والرحالة بالنسبة للعصور الأقدم ، أما بعد هذا التاريخ فكل شيء مسجل من أول كيفية تأسيس القرى وحتى سبب تسميتها وما طرأ عليها من تغييرات في المساحة أو التكوين السكاني ، ولهذا يأتي العجب عندما يحدث جدال حول بعض المدن والقرى مثل الزقازيق التي تأسست عام 1827 م. أو نجع حمادي التي كانت أرضا زراعية حتى عام 1880 م. حيث يتوهم البعض أن الزقازيق اسمها فرعوني وأن نجع حمادي من زمن الفتح الإسلامي.

وتسميات القرى في مصر ليست عشوائية وإنما معروفة السبب ، مثلا قرية بني واللمس ترجع إلى عشيرة مغربية تحمل هذا الاسم بينما قرية بني مجد تحمل اسما حديثا بناء على طلب أهلها حيث كان اسمها القديم بني كلب نسبة إلى قبيلة كلب القحطانية ، ومنشأة لملوم تنسب إلى صالح باشا لملوم من كبار أعيان العرب ، وقرية كوم الهوى تغير اسمها إلى الجعافرة بناء على طلب سكانها من عرب الجعافرة بينما قرية بني صالح سميت نسبة لأحد الأولياء المدفونين فيها وليست نسبة لاسم قبيلة ، وهكذا.

ودائما ما يثار الجدل حول القبائل العربية في مصر حيث الادعاء بشراء الأنساب لنفي وجود العرب أو قيام بعض القبائل بتأليف تاريخ شفوي يثبت قدمهم أو يغير نسبهم ، وقد فاتهم جميعا أن الجزء الأكبر من القبائل العربية في مصر قدمت في عصر التدوين حيث تتوفر كافة المعلومات في السجلات الرسمية ، وهناك مراكز كاملة تأسست بسبب توطين القبائل حديثا مثل أبو حماد وأبو صوير وكفر صقر وأولاد صقر والحسينية والقصاصين وأبو المطامير وأبو حمص وحوش عيسى والدلنجات.

وفي الصعيد يتضح ذلك بشكل أكبر حيث كان عدد القرى من بر الجيزة حتى جنادل أسوان 741 فقط في الروك الناصري أي بمتوسط سبعين قرية فقط في كل محافظة من محافظات الوجه القبلي حاليا ، وكافة قرى الصعيد بعدها قد نشأت في العصر المملوكي المتأخر والعصر العثماني والخديوي حتى وصلت إلى عدد 1755 قرية حيث تم تسجيل تاريخ التأسيس وسبب التسمية وهل هي مقتطعة من زمام قرية أقدم أم بسبب توطن القبائل العربية مع ذكر هذه القبيلة ونسبها بوضوح وأسماء شيوخها.

ويصر البعض على روايات غريبة مثل أن تسمية البدرشين جاءت من قول زليخة لسيدنا يوسف أن البدر أصبح شين وهو الأمر المخالف للحقيقة لأن الاسم الأصلي للبلدة في السجلات هو بدرش أم جعفر ثم تغير لاحقا بصيغة التثنية المعتادة في تسميات الروك الصلاحي ، أو يصر بعضهم على أن ينسب للفراعنة أي قرية تبدأ بكلمة (ميت) مثل ميت غمر وميت عقبة وميت رهينة بينما لا توجد كلمة ميت في أي سجلات قبل العصر العثماني لأنها حرفت من منية للتخفيف في زمن متأخر.

وهناك تسميات تدل على الفترة الزمنية مثل كلمة محلة التي استعملت في عصر الولاة لوصف منازل القبائل مثل محلة بني واقد ومحلة حفص وكلمة منية التي استعملت لوصف الإقطاع الممنوح مثل منية ابن خصيب ومنية القائد ، واستعملت معها كلمات قرية وناحية وبلدة في السجلات ، وفي عصر الفاطميين والأيوبيين والمماليك ظهرت كلمة كفر التي تعني قرية جديدة أقيمت على زمام مستقطع من قرية أقدم منها وكلمة منشأة التي تعني قرية جديدة ، وفي العصر العثماني ظهرت كل من نجع ونزلة لوصف مواضع القبائل.

وفي العصر الخديوي ظهرت كلمات أبعادية وعزبة وقصر ، وعرف رئيس القرية أولا باسم شيخ البلد ثم في سنة 1260 هـ ظهرت كلمة عمدة ، وجميع كتب الجغرافيا المعتمدة لم تكن من تأليف هواة وإنما كان أصحابها من كبار موظفي الدولة من أول الأسعد بن مماتي وابن فضل الله والقلقشندي والمقريزي وابن دقماق وحتى ابن الجيعان وعلي باشا مبارك ومحمد بك رمزي ، وجميعهم قد نقل من واقع السجلات الرسمية الحكومية التي رصدت الحقيقة ولم تترك شيئا لأصحاب الأهواء.

الكفور والنجوع وتاريخ المحافظات المصرية

في عام 2016 م. أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء آخر تعداد دوري شامل لجمهورية مصر العربية ، وكان فيه 29 محافظة تحتوي على 216 مدينة و 183 مركز و76 حي و 4641 قرية و 1179 وحدة محلية و 162 مركز شرطة و 191 قسم إداري و 752 شياخة و 28 مجتمع عمراني بالإضافة إلى عدد 26757 من الكفور والعزب والنجوع.

وهذه التقسيمات الإدارية وليدة تراكمات الماضي بما في ذلك حدود المحافظات الحالية إذ كانت مرتبطة ارتباطا وثيقا بتقاسيم تاريخية كانت في وقتها لازمة لإحداث نهضة زراعية ، ومنذ العصور القديمة كانت مصر تنقسم من الناحية الطبيعية إلى قسمين كبيرين هما الوجه البحري (أسفل الأرض / الريف) والوجه القبلي (أعلى الأرض / الصعيد).

وكل منهما يتكون من أقسام صغيرة الغرض منها سهولة حكم الإقليم وجباية ضرائبه والإشراف على شئونه ، وفي العصور الفرعونية ضم الصعيد 22 قسما والدلتا 16 قسما ثم أضيف إلى الدلتا بعد ذلك 4 أقسام جديدة ليصير المجموع 42 قسما ، وتضم قرابة 1000 قرية و 60 مدينة متوسطة بما فيها الثغور بالإضافة إلى طيبة ومنف وهما العواصم التاريخية.

وفي عهد البطالمة قسمت مصر إلى ثلاثة أقسام كبيرة هي الوجه البحري وكان مقسما إلى 33 قسما إداريا ومصر الوسطى وكانت مقسمة إلى 7 أقسام ومصر العليا وكانت مقسمة إلى 14 قسم فكان مجموع الأقسام في العهد البطلمي 54 قسما ، فلما جاء الرومان عدلوا الوجه البحري إلى 22 قسما ومصر الوسطى 7 أقسام ومصر العليا أقسام 8 ليكون المجموع 36 قسما.

وفي العهد البيزنطي أعيد تقسيمها إلى 6 أقسام كبيرة اثنان في الوجه البحري وأربعة في الصعيد ، أما إقليما الوجه البحري فهما إقليم أوجستامنك وإقليم إيجيبت ، والأول يتكون من أبروشيتين هما أبروشية قسم أول وتتكون من 10 أقسام وقاعدتها مدينة بيلوز (الفرما) وأبروشية قسم ثان وتتكون من 6 أقسام وقاعدتها مدينة ليونتو (تل المقدام مركز ميت غمر).

وأما إقليم إيجيبت فكان مكونا من أبروشيتين هما أبروشية قسم أول وتتكون من 10 أقسام وقاعدتها مدينة الإسكندرية وأبروشية قسم ثاني وتتكون من 10 أقسام وقاعدتها مدينة كباسا (شباس الشهداء مركز دسوق) فكان مجموع أقسام الوجه البحري 33 قسما بالإضافة إلى إقليمي برقة وبني غازي التابعين لمصر في ذلك العهد.

وأما أقسام الصعيد فهي أبروشية أركاديا وتتكون من 8 أقسام وقاعدتها أوكسرنخوس (البهنسا مركز بني مزار) وأبروشية طيبة السفلى وتتكون من 9 أقسام وقاعدتها أنطينو (أنصنا / الشيخ عبادة مركز ملوي) وأبروشية طيبة الوسطى وتتكون من 12 قسما وقاعدتها بطوليمايس (المنشأة محافظة سوهاج) وأبروشية طيبة العليا وتتكون من 4 أقسام وقاعدتها أسوان فكان مجموع الوجه القبلي 33 قسما.

وكانت الوحدة الإدارية في عصر البطالمة والرومان يطلق عليها (نوم) وهي كلمة يونانية أطلقت للدلالة على الكلمة المصرية القديمة (هسبو) وتعني القسم وليس لها شبيه في العصر الحديث لأنها أصغر من مساحة المحافظة وأكبر من مساحة المركز ، وكانت تنقسم إلى عدة قرى يطلق عليها اسم (كوما) ويشرف على القسم حاكم يعرف باسم (نومارك) يعاونه كتبة وموظفون وقضاة.

ولما جاء العرب أطلقوا على القسم اسم كورة وكانت تكبر وتصغر بحسب تفاوت العمران ، وأطلقوا على إقليم أوجستامنك اسم الحوف وأطلقوا على إقليم إيجبت اسم الريف وجعلوا الحوف 14 كورة بدلا من 13 وجعلوا الريف 31 كورة بدلا من 20 فكان المجوع 45 كورة ، وأما الصعيد فجعلوه 30 كورة فصار المجوع في الوجهين 75 كورة.

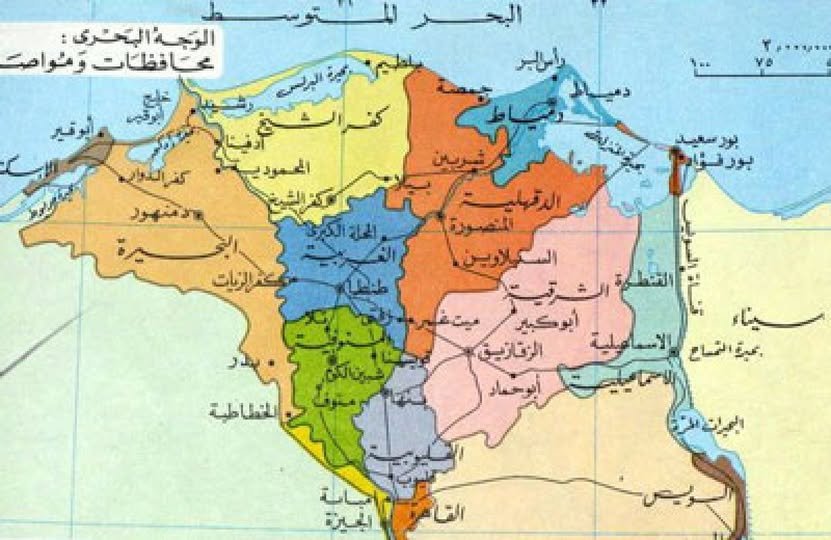

وفي القرن الثالث الهجري قسم الوجه البحري إلى 3 أقاليم كبرى هي الحوف الشرقي وقاعدته بلبيس ويتكون من 11 كورة ، وبطن الريف (وسط الدلتا) ويتكون من 20 كورة وقاعدته المحلة الكبرى ، والحوف الغربي ويتكون من 15 كورة وقاعدته الإسكندرية ، فكان المجموع 46 كورة بالإضافة إلى كل من كور لوبية والقلزم (السويس) والطور وإيام ومدين (بالحجاز) بينما كانت كور الصعيد 30 كورة.

وفي نهاية القرن الخامس الهجري قرر الوزير الفاطمي بدر الجمالي دمج الكور الصغيرة لتكوين الكور الكبيرة والتي بلغت 22 في الوجه البحري و 10 في الصعيد ، وبلغ فيه عدد القرى 3148 قرية منها 1601 في الدلتا و 547 في الصعيد بخلاف الثغور ، ثم أضاف الأيوبيون كورة الدنجاوية بإقليم الغربية وكورة الكفور الشاسعة بالبحيرة ليصبح عدد الكور 24 كورة.

وفي عام 715 هـ أصدر الناصر محمد بن قلاوون مرسوما بفك زمام القطر المصري (الروك الناصري) ويقضي بأن تسمى الكورة عملا مع بعض التعديلات حيث جعل الأعمال 21 عملا بدلا من 24 كورة فكان الوجه البحري 12 عملا منها 3 جديدة هي القليوبية وضواحي القاهرة وقد فصلتا من كورة الشرقية ثم ضواحي الإسكندرية وقد فصلت من كورتي رشيد والبحيرة.

وتم ضم كورة المرتاحية إلى كورة الدقهلية وجعلهما عملا واحدا باسم أعمال الدقهلية والمرتاحية وأطلق على كورة الإبوانية اسم ضواحي ثغر دمياط وأمر بضم كورة السمنودية والدنجاوية وجزيرة قويسنا إلى أعمال الغربية وضم نواحي حوف رمسيس إلى أعمال البحيرة ، وصار في الصعيد 9 أعمال بعد ضم كورة البوصيرية إلى البهنساوية وأنشأت الأعمال المنفلوطية وبلغت عدد القرى وقتها 2278 قرية.

وفي العهد العثماني تحولت الأعمال والكور إلى ولايات ومحافظات حيث قسم القطر كله إلى 13 ولاية منها 7 في الدلتا و6 في الصعيد ، فكان الوجه البحري يشمل القليوبية والشرقية والدقهلية والغربية والمنوفية والبحيرة ، وضم الوجه القبلي الأطفيحية والفيومية والبهنساوية والأشمونين والمنفلوطية وولاية جرجا التي تكونت من دمج الأعمال الأسيوطية والأخميمية والقوصية.

أما المدن الكبرى فقد أطلق عليها اسم محافظات وهي الإسكندرية ورشيد ودمياط والعريش والسويس والقصير ، وكان يرأس كل ولاية حاكم أو كاشف ويرأس كل محافظة محافظ أما القاهرة فكان يرأسها شيخ البلد ، وفي عهد محمد علي قسمت البلاد إلى أخطاط يشمل كل خط منها عددا من القرى على رأسهم موظف يسمى حاكم الخط ثم أمر بتقسيم الولايات إلى أقسام يرأسه موظف يسمى ناظر القسم.

ثم تحولت الولايات إلى مأموريات حيث ضمت 24 مأمورية في الدلتا و 10 في الصعيد ثم عدلت إلى مديريات بلغ عددها 14 مديرية تضم 47 قسما تحوي 3639 قرية وزادت في عهد إسماعيل إلى 64 حيث تحولت الأقسام إلى مراكز وأطلق اسم مأمور بدلا من ناظر قسم ومعاون إدارة بدلا من حاكم خط.

ثم انفصلت عواصم المديريات لتكون مأمورية قائمة بذاتها يرأسها مأمور بندر حيث نشأ 12 بندر مع 75 مركز تشمل 4188 قرية ومدينة ومحافظات القاهرة والإسكندرية والحدود والقنال والسويس ودمياط ، وفي العهد الجمهوري تحولت المديريات إلى محافظات وعدلت حدودها حتى وصلت إلى الوضع الحالي.

المراجع : القاموس الجغرافي محمد رمزي ، أطلس تاريخ الإسلام حسين مؤنس.

منازل القبائل في الدلتا والصعيد

أقدم منازل دائمة للقبائل العربية في مصر كانت في الدلتا وهي التي عرفت باسم (محلة) وكان لا يطلق على القرية اسم محلة إلا إذا زادت عن مائة بيت أو عائلة من القبيلة تسكن معا في نطاق واحد ، ويوجد في مصر خمسون قرية فقط تسمى محلة وهي تعني مكان النزول وتأسست كلها في زمن متقارب قبل القرن الرابع الهجري وفي بقعة جغرافية محددة من شرق فرع دمياط عند محلة دمنة وحتى الساحل الغربي لفرع رشيد عند محلة نصر ..

وتضم على سبيل المثال المحلة الكبرى ومحلة حسن ومحلة القصب ومحلة مرحوم ومحلة مسير ومحلة بشر ومحلة زياد ومحلة أبو علي وأقيمت جميعها على تلال عالية لتجنب الفيضان ..وتقع كلها على خط عرض متقارب في منطقة وسط بين الأراضي الطينية جنوبا ومنطقة البراري والأحراش شمالا فكانت تصلح للرعي والزراعة معا .. وذكرت جميعا بأسمائها الحالية في إحصائيات الفاطميين وقوانين الدواوين والتحفة السنية والتربيع العثماني ..

وفي مرحلة تالية أسست عشائر طي وحلفائها منازلها من أول سخا في الشمال وحتى منوف في الجنوب فقامت سنبس بتأسيس عدد من القرى منها سحيم وكفر خزاعل (مركز السنطة غربية حاليا) وكفر السنابسة (مركز منوف منوفية) وذلك على اسم العشائر القيادية حيث كانت الزعامة في بني يوسف (ومنهم الخزاعلة) وبني رميح وبني سحيم .. ومن بني يوسف فرع انتقل إلى الجيزة بجوار أبو النمرس في قرية بني يوسف ..

وفي الدلتا توجد قرية الكتامية ومناوهله (منى واهله) مركز الباجور بالإضافة إلى عدد من القرى تحمل أسماء القبائل المغاربية التي استقرت في المنطقة مثل كتامة الغابة ومنية الكتاميين وزناره مركز تلا وعزبة اللواتي وبني غريان مركز قويسنا .. وفي محافظة الدقهلية أيضا توجد قرية عرفت قديما باسم حصة المغاربة واسمها الحالي الحصص مركز شربين .. وترتبط هذه الأسماء جميعا بقبائل كتامة ولواتة المغاربية ..

وفي سائر الدلتا تعددت المسميات مثل أولاد صقر وأبو كبير وبني عياض وبني جري وبني عباد وبني حسين وبني هلال وبني صريد وبني قريش وأولاد العدوي وبني عبيد والزهايرة والشواكرة والحصاينة وديار بني نجم (ديرب نجم) وديرب هاشم (ديار بني هاشم) وعرب الصوالحة وعرب المحمدي وعرب العليقات وعرب الشعارة وعرب الرواشدة وعرب العيايدة وعرب الغديري وتل بني تميم وميت كنانة والقرشية والجعفرية ..

وفي الصعيد سوف نجد كلا من بني عدي وبني مجد وبني رزاح وبني مر وبني محمديات وبني شقيرة وبني رافع وبني حرام وبني خالد وبني يوسف وبني مهدي وبني أحمد وبني غنى وبني حدير وبني عطية وبني هارون وبني سويف (بني سيوف) ، ومن قرى القبائل المغاربية في المنيا بني مغاغة وبني مزار (بني نزار) وبني علي وبني خيار وبني واللمس وبني وركان وبني غرواس وبني شعران في مركز منفلوط بمحافظة أسيوط ..

وقد تحمل القرية أسماء قبلية مجردة مثل المراغة والصوامعة وجهينة والعسيرات والمراشدة والغنايم والمطاعنة ومثل قرية مزاته في محافظة سوهاج مركز السلام وقرية مزغونة في محافظة الجيزة وهم فرع من قبيلة زناره من لواته .. أو يضاف إليها كلمة نجع مثل نجع حمادي ونجع الخوالد ونجع العويضات ونجع القصاقصة أو كلمة نزلة مثل نزلة السمان ونزلة عليان أوعرب مثل عرب الجهمة ومحارب وترهونة ومطير والطحاوي وبني وافي ..

بلاد الموتى الأحياء

منذ فجر التاريخ وهناك ارتباط بين الأرض المصرية وتقديس الموت ، إن أهم الآثار المصرية القديمة (الأهرام) هي قبور للملوك وأقدم نقش حجري متكامل هي متون الأهرام والتي تحوي آلاف الأسطر من التعاويذ والأدعية لمعاونة الميت في طريقه للأمجاد السماوية والحياة الآخرة ، بل إن أشهر كتب بقيت من المصريين القدماء هو كتاب الموتى المعروف باسم الخروج إلى النهار والمكتوبة عباراته على التوابيت وفي البرديات ..

ولم تكن الحقبة الإسلامية بعيدة عن هذا النهج حيث نشأت الحياة من رحم الموت وتأسس العمران حول نواة من القبور ، في الإسكندرية وهي العاصمة القديمة تأسست الأحياء الأربعة الأولى خارج سورها حول أضرحة كل من سيدي جابر وسيدي بشر والشاطبي والقباري فضلا عن حي بحري الذي ارتبط بالسيد أبي العباس المرسي ، وفي طنطا ودسوق تحولت كل منهما من قرية إلى مدينة بفضل وجود البدوي والدسوقي ..

وفي شمال الدلتا سوف نجد أسماء القرى والمدن تعبر عن تلك الحالة مثل كفر الشيخ (طلحة بن مدين) وسيدي سالم وسيدي غازي ومحلة حسن ومحلة أبو علي وكفر حجازي وكفر الشيخ سليم وكفر الشيخ مفتاح وكفر الشيخ إبراهيم ، وفي الشرقية تحولت قرية عرب صبرة إلى مدينة كبيرة بعد أن نزلها السيد محمد أحمد أبو حماد وصارت مدينة أبو حماد ، وفي الصعيد تحولت قنا إلى مدينة كبيرة بعد قدوم عبد الرحيم القناوي ..

وفي كل من الشهداء بالمنوفية والبهنسا بالمنيا مقابر المئات من الشهداء حتى عرفت البلدتان بوصف (بقيع مصر) وعمرت بالسكان من أجل التبرك بهذا الجوار ، وفي القاهرة نشأت أحياء السيدة نفيسة والسيدة زينب حول المساجد المنسوبة لهما ، وعلى ضفتي النيل توسعت بولاق أبو العلا وبولاق الدكرور بسبب وجود السلطان أبو العلا ويوسف التكروري ، وتأسست القاهرة المملوكية حول مساجد وقباب الأمراء والسلاطين ..

ولا شك أن المدرسة المهيمنة على التدين الشعبي طوال سبعة قرون كانت الصوفية بروافدها المتعددة ، وإذا كان البعض يعيب عليها نزوعها للخرافة أو البدعة إلا أن انتشارها كان بسبب اتصافها بقدر كبير من التسامح والقبول بالتعايش المشترك مع بقية المذاهب والأديان ، وربما في مصر وحدها تحولت تكية الصوفية إلى مدينة عامرة حيث بنى محمد بن قلاوون (خانقاه) وهي خلوة للعزلة والتعبد والتي تحولت إلى مدينة الخانكة ..

لذا فإنه ليست مصادفة أن غالبية الآثار في مصر من كافة عهودها عبارة عن دور عبادة ومقابر .. من العصور الفرعونية الأهرام والكرنك ووادي الملوك والرمسيوم .. ومن الحقبة الرومانية القبطية السيرابيوم والجبانات والكنائس والأديرة .. ومن العصور الإسلامية المساجد والمدارس والأضرحة والخانقاوات .. حتى الآثار اليهودية الباقية أغلبها معابد ومقابر ..

في الجيزة وعلى طول الطريق من أبو رواش وحتى ميدوم تتناثر أهرام الدولة القديمة .. وفي الأقصر أكبر تجمع لمعابد ومقابر عصر الإمبراطورية .. وفي الإسكندرية آثار البطالمة والرومان .. وفي القاهرة القديمة تكفي نظرة واحدة من فوق قلعة الجبل حتى ندرك على الفور كيف تكون الآثار ناطقة بالتاريخ تحكي فصول الماضي وكأنه حي أمام أعيننا ..

لو وقفت على القلعة ونظرت باتجاه النيل سوف تجد أمامك هرم العمارة الإسلامية وهو جامع السلطان حسن ثم ترى عن يمينك ويسارك عواصم مصر الإسلامية كلها وقد رتبت زمنيا من الجنوب إلى الشمال .. الفسطاط حيث جامع عمرو بن العاص يجاور الكنيسة المعلقة .. وإلى الشرق منهما مرقد الإمامين الليث بن سعد والإمام الشافعي ..

سوف ترى مسجد السيدة نفيسة بمآذنه وقبابه الذهبية المميزة وخلفه مقابر الخلفاء العباسيين في البقعة التي كانت فيها مدينة العسكر ثم يجاورهم مسجد ابن طولون المميز بالمأذنة المدرجة الشهيرة والذي كان يتوسط مدينة القطائع عاصمة الطولونيين فوق جبل يشكر .. وفي خلفية المشهد مقابر القرافة الكبرى والصغرى حيث دفن الصحابة الأجلاء ..

وعلى مرمى البصر سوف تجد مشاهد آل البيت الذين استجاروا بمصر .. السيدة زينب والسيدة سكينة والسيدة رقية والسيدة عاتكة والسيدة عائشة بنت جعفر الصادق والسيدة فاطمة النبوية .. سوف تجد أيضا مقابر كل من عمر بن الفارض وابن عطاء الله السكندري وذي النون المصري والعز بن عبد السلام وابن حجر العسقلاني وجلال الدين السيوطي ..

في الناحية الأخرى سوف يجفل البصر ويخشع القلب من مرآي مآذن المتولي فوق باب زويلة وهي تجاور مآذن الأزهر والحسين ومن خلفهم مآذن بين القصرين حيث مساجد قلاوون وبيبرس وبرقوق وبرسباي والغوري وهي تجاور مسجد الصالح طلائع والجامع الأقمر وجامع الحاكم وقبة الصالح نجم الدين أيوب .. وكل واحد منها يحكي جانبا من التاريخ ..

مدائن أسرة محمد علي

عندما قرر محمد علي باشا حفر ترعة توصل مياه النيل للإسكندرية أطلق عليها اسم ترعة المحمودية نسبة إلى السلطان العثماني وقتها وهو محمود الثاني كما أطلق نفس الاسم على المدينة التي تأسست عند نقطة خروج الترعة مقابل مدينة فوة القديمة على الضفة الغربية لفرع رشيد والتي بدأت بمحطة للتحكم في الترعة ثم تطورت وزاد فيها العمران حتى صارت مدينة المحمودية الحالية إحدى مراكز محافظة البحيرة ..

وقد تعددت الأسماء المرتبطة بأسرة محمد علي ومنها مدينة الإبراهيمية في محافظة الشرقية والتي تأسست لتكون مقرا لتجميع جيوش إبراهيم باشا في طريق ذهابها وعودتها من الشام وكانت قبل ذلك بركة للمياه ، كما أطلق إسم حي الإبراهيمية بالإسكندرية نسبة إلى حفيده إبراهيم بن أحمد رفعت والذي كان يملك الأرض التي تحولت إلى ذلك الحي الخاص بسكن الأعيان والأجانب وقتها خارج سور المدينة القديم ..

وأما الوالي عباس باشا الأول فقد أعطى اسمه إلى صحراء الريدانية بعد أن بنى فيها قصورا له وللحاشية فتحول اسمها إلى العباسية وهي جزء من القاهرة حاليا ، وعلى نفس المنوال قام الخديوي عباس حلمي الثاني بتعمير منطقة الحلمية بوسط القاهرة ومنطقة حلمية الزيتون في شمال القاهرة لتكون قصورا ومنازل للأمراء والأعيان ، وفي المحلة أمر بشق شارع يصل بين محطة القطار ووسط المدينة (شارع العباسي) ..

أما الوالي محمد سعيد باشا فتنتسب له واحدة من أهم مدن مصر وهي مدينة بورسعيد التي تأسست في عهده على المنفذ الشمالي لقناة السويس واشتق اسمها بطريقة تشبه تسمية الموانيء الأوروبية ، كما أطلق اسمه على المدرسة السعيدية وهي من أقدم مدارس مصر ، وفي أقصى شرق الإسكندرية أطلق اسم طوسون على منطقة بجوار أبو قير نسبة للأمير محمد طوسون بن سعيد باشا وهو والد الأمير عمر طوسون المعروف ..

وأما الخديوي إسماعيل فتسمت باسمه مدينة الإسماعيلية التي بناها لتكون مقرا لشركة قناة السويس كما أطلق اسمه على أهم ميدان بناه في القاهرة الخديوية وهو ميدان الإسماعيلية (ميدان التحرير حاليا) ، وكان من نصيب الخديوي توفيق والملك فؤاد إنشاء مدن مثل بورتوفيق بجوار السويس وبورفؤاد شرق بورسعيد ومدينة التوفيقية في البحيرة ومنطقة الفؤادية التي تغير اسمها بعد الثورة إلى مركز إدكو ..

الكفور والنجوع .. الأعياد الوطنية للمحافظات المصرية

تتعدد المناسبات الوطنية التي تحتفل بها المحافظات المصرية المختلفة والتي تعبر عن خصوصية كل منطقة وروحها المميزة لها ، محافظة واحدة تحتفل بذكرى تأسيسها وهي القاهرة وذلك في اليوم الموافق لبنائها على يد جوهر الصقلي بأمر الخليفة المعز لدين الله الفاطمي ، أما الدقهلية ودمياط فتحتفلان بذكرى مقاومة الحملة الصليبية السابعة بقيادة ملك فرنسا لويس التاسع والانتصار في المنصورة وفارسكور ..

وتحتفل أربع محافظات بالأعمال البطولية في مقاومة حملة نابليون وهي الغربية (ثورة الأهالي عندما هاجم الفرنسيون طنطا في مولد البدوي) ، وقنا التي تحتفل بذكرى انتصار أهالي قفط على الأسطول الفرنسي وإغراقه في النيل ، وسوهاج التي تحتفل بذكرى انتصار جهينة على الجيش الفرنسي وطرده منها ، وأسيوط التي تحتفل بثورة بني عدي الكبرى ضد الفرنسيين وإحياء ذكرى شهداء المذبحة التي أعقبت ذلك ..

وتشهد مقاومة البريطانيين النصيب الأكبر حيث تحتفل اربع محافظات بمناسبات وطنية متعلقة بذلك حيث تحتفل البحيرة بذكرى انتصار أهالي رشيد على حملة فريزر وتحتفل الشرقية بذكرى ثورة الزعيم أحمد عرابي (وهو من أبناء المحافظة) ، وتحتفل المنوفية بيوم حادثة دنشواي وإحياء ذكرى الشهداء من الأهالي ، بينما تحتفل مطروح بذكرى الانتصار الكبير للقبائل العربية على الاحتلال في معركة وادي ماجد ..

وفي ثورة 19 تحديدا يأتي تخليد الأعمال الوطنية لها في أربع محافظات متجاورة شهدت أعنف المواجهات مع الاحتلال وهي محافظات شمال الصعيد والتي توافق ذكرى معارك دامية بعد قطع سكة حديد الصعيد بواسطة الثوار في كل من دير مواس في المنيا والواسطى في بني سويف ونزلة الشوبك في الجيزة وكذلك اندلاع الثورة في الفيوم بعد اعتقال عميد قبيلة الرماح حمد الباسل باشا أحد أبرز أعضاء الوفد المصري ..

وتحتفل أربع محافظات بذكرى أحداث تاريخية في الخمسينات من القرن العشرين تتعلق بالخلاص من النفوذ البريطاني حيث تحتفل الإسماعيلية بذكرى انطلاق الأعمال الفدائية في منطقة القناة ، وتحتفل الإسكندرية بيوم خروج الملك على اليخت المحروسة وبداية عصر جديد ، بينما تحتفل كل من بورسعيد وكفر الشيخ بالأداء البطولي للأهالي أثناء العدوان الثلاثي من خلال المقاومة الشعبية وفي معركة البرلس البحرية ..

وتحتفل أربع محافظات بمناسبات متعلقة بحرب الاستنزاف وحرب أكتوبر وتحرير الأرض وجميعها تقع في منطقة المواجهة مع العدو الإسرائيلي حيث تحتفل محافظة البحر الأحمر بذكرى معركة شدوان البحرية وتحتفل السويس بيوم المقاومة الشعبية للمدينة وصد العدوان عليها أثناء الحرب ، بينما يتم الاحتفال في شمال سيناء بعودة الأرض المحتلة ورفع علم مصر على العريش وفي جنوب سيناء بيوم استرداد طابا ..

وأخيرا تحتفل أربع محافظات بذكرى مناسبات محلية أو تنموية حيث تحتفل القليوبية بذكرى إنشاء القناطر الخيرية وتحتفل أسوان بذكرى افتتاح السد العالي وتحتفل محافظة الوادي الجديد بذكرى انطلاق التعمير في المحافظة وتحتفل الأقصر بذكرى اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون .. ولا شك أن الاحتفال باليوم الوطني لكل محافظة مصرية يبعث الفخر بين أبنائها ويظل حافزا دائما للروح الوطنية وباعثا أبديا للعزة والكرامة ..

قائمة الأعياد القومية للمحافظات المصرية

القاهرة : 6 يوليو 969 ذكرى التأسيس على يد جوهر الصقلي بأمر المعز

الدقهلية : 8 فبراير 1250 ذكرى انتصار معركة المنصورة ضد حملة لويس التاسع

دمياط : 8 مايو 1250 ذكرى تحرير دمياط من الصليبيين بعد معركة فارسكور

الغربية : 7 أكتوبر 1798 ذكرى مقاومة طنطا للغزو الفرنسي أثناء مولد البدوي

قنا : 3 مارس 1799 ذكرى انتصار قفط على الأسطول الفرنسي وإغراقه في النيل

سوهاج : 10 أبريل 1799 ذكرى ثورة جهينة ضد الحملة الفرنسية وطرد الاحتلال

أسيوط : 18 أبريل 1799 ذكرى ثورة بني عدي الكبرى ضد الجيوش الفرنسية

البحيرة : 19 سبتمبر 1807 ذكرى انتصار أهالي رشيد على حملة فريزر الإنجليزية

القليوبية : 30 أغسطس 1868 ذكرى افتتاح القناطر الخيرية في العهد الخديوي

الشرقية : 9 سبتمبر 1881 ذكرى ثورة الزعيم أحمد عرابي وهو من أبناء المحافظة

المنوفية : 13 يونيو 1906 ذكرى حادثة دنشواي ومقاومة الإنجليز في القرية

مطروح : 15 ديسمبر 1915 ذكرى انتصار القبائل على الإنجليز في وادي ماجد

بني سويف : 15 مارس 1919 ذكرى قطع السكة الحديد في الواسطى ثورة 19

الفيوم : 15 مارس 1919 ذكرى اندلاع الثورة بعد القبض على حمد الباسل باشا

المنيا : 18 مارس 1919 ذكرى معركة دير مواس ومهاجمة القطارات الإنجليزية

الجيزة : 31 مارس 1919 ذكرى مقاومة نزلة الشوبك للإنجليز في ثورة 19

الأقصر : 4 نوفمبر 1922 ذكرى اكتشاف مقبرة الفرعون توت عنخ آمون

الإسماعيلية : 16 أكتوبر 1951 ذكرى اندلاع الأعمال الفدائية في القناة

الإسكندرية : 26 يوليو 1952 ذكرى مغادرة الملك فاروق بأمر الضباط الأحرار

كفر الشيخ : 4 نوفمبر 1956 ذكرى معركة البرلس البحرية ضد العدوان الثلاثي

بور سعيد : 23 ديسمبر 1956 ذكرى جلاء العدوان الثلاثي ويوافق عيد النصر

الوادي الجديد : 3 أكتوبر 1959 ذكرى انطلاق التعمير والاستصلاح في الواحات

البحر الأحمر : 22 يناير 1970 ذكرى معركة شدوان البحرية ضد العدو الإسرائيلي

أسوان : 15 يناير 1971 ذكرى الاحتفال بانتهاء العمل في بناء السد العالي

السويس : 24 أكتوبر 1973 ذكرى انتصار المقاومة الشعبية ضد الإسرائيليين

شمال سيناء : 25 أبريل 1982 ذكرى عيد تحرير سيناء وعودتها إلى سيادة مصر

جنوب سيناء : 19 مارس 1989 ذكرى رفع علم مصر على طابا بعد استردادها