المحلة الكبرى .. مدينة العرب

تأسست المحلة الكبرى عام641 م. لتكون معسكرا للجيش العربي الفاتح على الضفة الغربية لفرع النيل مقابل قرية فرعونية قديمة تدعى ديدوسيا وقرية إغريقية تدعى هورين بهرمس على الضفة الشرقية وظلت معزولة عنهما حتى القرن العشرين.

وارتبطت المدينة منذ يومها الأول بعشائر الأنصار وعلى رأسهم عدد من الولاة وهم مسلمة بن مخلد ورويفع بن ثابت وسعد بن قيس صاحب الضريح المعروف في وسط البلدة القديمة (سيدي سعد الأنصاري) .

وعرفت أول الأمر باسم محلة أسفل الأرض حيث نشأت لتكون عاصمة إدارية وعسكرية لوسط الدلتا واكتسبت أهميتها بعد محاولة الروم غزو البرلس عام 672 م. ثم عرفت في القرن الثاني الهجري باسم محلة شرقيون بعد أن سيطر عليها عرب الحوف الشرقي ..

وشهدت المدينة أحداثا تاريخية كبرى في العصر العباسي مثل ثورة عبد العزيز الجروي زعيم جذام الذي اتخذها مقرا له وتعرضها للنهب على يد الوالي أحمد بن السري عام 822 م. وثورة أبي ثور اللخمي وثورة جابر بن الوليد المدلجي الكناني عام 867 م.

وتعرضت المحلة لحصار القرامطة عام 974 م. ثم سقوطها بيد ناصر الدولة بن حمدان الذي تزعم طيء ولواته وحكم الدلتا أثناء الشدة المستنصرية ثم دورها الفعال في الحروب الصليبية عن طريق مهاجمة سفن الفرنجة من بحر المحلة ..

وأطلق عليها منذ العصر الفاطمي اسم محلة الكبراء نسبة إلى شيوخ العرب المقيمين بها حيث توسعت باتجاه الجنوب وعاش بها عدد كبير التجار والأعيان والعلماء والشيوخ والأمراء والشعراء.

وفي عام 1320 م. أصدر السلطان محمد بن قلاوون قرارا بجعل المحلة عاصمة للأعمال الغربية (ولاية الغربية بعد ذلك) وكانت تضم كافة أراضي وسط الدلتا بين فرعي دمياط ورشيد وجزء من المنوفية لتشهد المدينة عصرها الذهبي طوال خمسة قرون (عصر المماليك والعثمانيين) ..

عمر المماليك الجانب الشرقي منها (المنشأة) وازهرت بعدد كبير من أئمة العلم والتصوف أمثال الشيخ الحنفي والطريني والحريثي والغمري أصحاب المساجد المعروفة فيها بالإضافة إلى مئات غيرهم.

واستمر العمران التجاري والصناعي في المحلة طوال تاريخها خاصة في مجال صناعة الحرير والمنسوجات حتى تعرضت للتدمير والتخريب على يد الحملة الفرنسية ، بعدها قرر محمد علي باشا إعادة إعمارها ودعم الصناعة فيها عام 1808 م. وإنشاء الفابريقة المعروفة للنسيج ..

وفي عام 1836 م. قرر والي الغربية عباس الأول نقل العاصمة إلى طنطا لتتراجع أهمية المدينة من الناحية الإدارية لكنها ظلت ثالث أكبر مدينة مصرية في عدد السكان بعد القاهرة والإسكندرية.

واستعادت مكانتها في مجال الصناعة عندما تأسست فيها شركة مصر للغزل والنسيج على يد طلعت باشا حرب حيث تحولت إلى أكبر مركز صناعي وعمالي في دلتا مصر وهو ما جعلها دائما في بؤرة الأحداث السياسية والتي بلغت ذروتها عام 2008 م. في أولى موجات الثورة ..

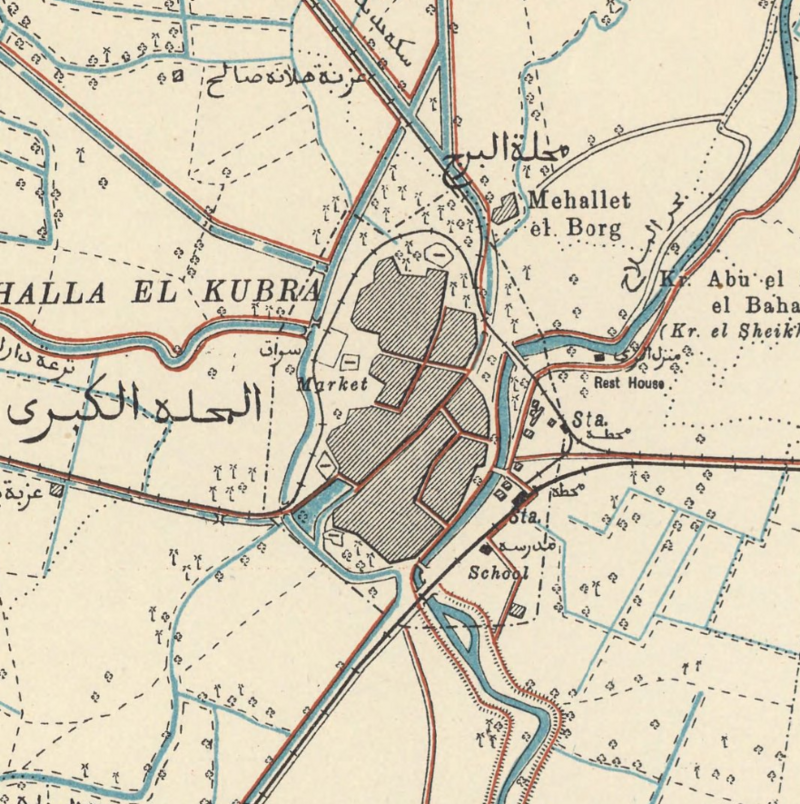

وتقع المدينة العربية اليوم في المنطقة المحصورة بين مقابر سيدي خلف شمالا ومقابر سيدي حسن البدوي جنوبا لكن في القرن العشرين ردم فرع النيل واتصلت بها قرية صندفا القديمة ثم محلة البرج (بهرمس) ثم توسعت المدينة باطراد شرقي بحر الملاح لتتكون معالم المدينة الحالية.

الأعمال الغربية

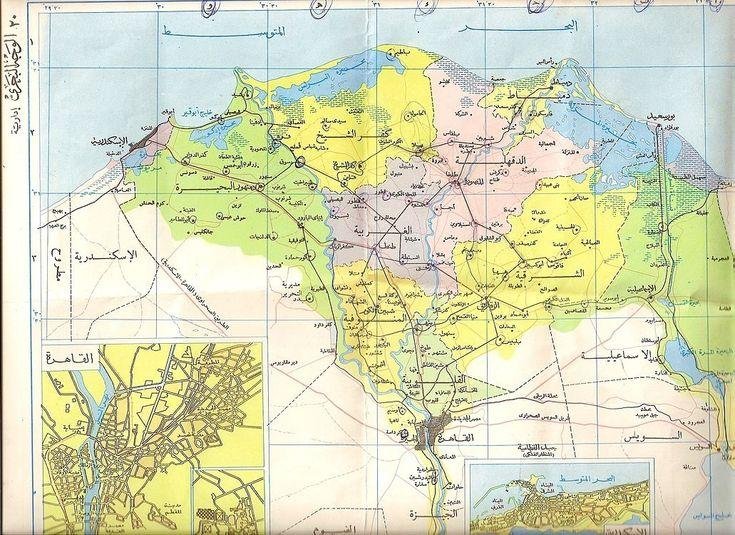

في عام 470 هـ / 1078 م. قرر أمير الجيوش الوزير بدر الجمالي إجراء أهم تغيير في التقسيم الإداري للقطر المصري طوال تاريخه عندما ألغى نظام الكور الصغرى واستبدل بها نظام الكور الكبرى ، وظهرت في هذا التقسيم لأول مرة الأسماء الجديدة المستحدثة لمناطق الدلتا مثل الشرقية والدقهلية والغربية والمنوفية والبحيرة والتي استمرت بعد ذلك حيث كان هذا التقسيم هو الأساس الذي ظلت تدور في فلكه التقسيمات السياسية والإدارية إلى يومنا هذا.

وكانت مصر قبل هذا الإجراء خاضعة للتقسيم الإداري الروماني والمشتق بدوره من العصور الأقدم حيث قسمت مصر إلى أبروشيات منها أربعة في الدلتا وأربعة في الصعيد ، وكانت مقراتها في الدلتا بيلوز (الفرما قرب بور سعيد) وليونتو (تل المقدام قرب ميت غمر) وكباسا (شباس الشهداء مركز كفر الشيخ) والإسكندرية ، وكان الصعيد مقسما إلى كل من أركاديا وطيبة السفلى والوسطى والعليا وعواصمها أوكسرنيخوس وأنصنا وبيتوليمايس وأسوان.

وكل أبروشية تحوي عددا من الأقسام الصغيرة تسمى (نوم) ويحكمها حاكم يسمى (نومارك) وهي تماثل المراكز الآن ، وعندما دخل العرب مصر استعملوا كلمة (كورة) بدلا من (نوم) فكانت مصر مكونة من حوالي ثمانين كورة صغيرة ، وقسم الدلتا إلى الحوف الشرقي (وعاصمته متبادلة بين بلبيس والعباسة التي أسسها الطولونيون) وبطن الريف (وعاصمته متبادلة بين سخا والمحلة) والحوف الغربي (وعاصمته متبادلة بين دمنهور والإسكندرية).

تم ضم الكور الصغرى الآتية مع بعضها وهي طوه ومنوف وسخا وتيدة والأفراجون والبشرود ونقيزة وديصا من كور بطن الريف وكورتي صا وشباس من كور الحوف الغربي لتكون معا (كورة الغربية) وعاصمتها المحلة ، وتكون في الدلتا 14 كورة هي الأبوانية والمرتاحية والدقهلية والشرقية والسمنودية والغربية والمنوفية وبني نصر وجزيرة قويسنا والنستراوية وفوه والمزاحمتين والبحيرة وحوف رمسيس ورشيد ، وفي الصعيد 9 كور.

وقسمت الدولة إلى ست ولايات كبرى مقراتها في كل من القاهرة وعسقلان وبلبيس والمحلة والإسكندرية وقوص وذلك للإشراف على الكور ، وفي عهد محمد بن قلاوون تحولت الكور إلى الأعمال حيث تكونت (الأعمال الغربية) بعد أن ضمت للمحلة كل من جزيرة قويسنا والسمنودية والدنجاوية (وهي مستحدثة في عهد صلاح الدين وتضم نبروه وشربين) بالإضافة إلى كورة الغربية السابقة كما تم فصل القليوبية عن الشرقية وضم المرتاحية إلى الدقهلية.

وفي هذا التقسيم كانت الغربية أكبر الأعمال في الدلتا حيث كانت تتبعها 477 ناحية تليها الشرقية وتتبعها 396 ناحية ثم البحيرة وتتبعها 231 ناحية ثم الدقهلية والمرتاحية وتتبعها 214 ناحية ، وفي العصر العثماني تم إلغاء الأعمال وإنشاء ولاية الغربية وعاصمتها المحلة وضمت إليها النستراوية (البرلس) وبني نصر (إبيار) وفوة ومطوبس وامتدت بين فرعي رشيد ودمياط وتضم ما يشغل اليوم الغربية وكفر الشيخ وأجزاء من الدقهلية والمنوفية.

المحلة الكبرى في الكتابات القديمة

ولقد نزلت من المحلة منزلا .. ملك العيون وحاز رق الأنفس

وجمعت بين النيرين تجمعا .. أمن المحاق فأصبحا في مجلس

هذه الأبيات قالها الشاعر أبو الحسن علي بن محمد المعروف بالساعاتي من رجال القرن السادس الهجري يصف فيها مدينة المحلة الكبرى .. وقد جاءت بأوصاف متعددة في كتب الجغرافيا حيث جاء في كتاب نزهة المشتاق في اختراق الآفاق للشريف الإدريسي : ” المحلة مدينة كبيرة ذات أسواق عامرة وتجارات قائمة وخيرات شاملة “.

وفي كتاب أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي وهو من رجال القرن الرابع الهجري جاء وصفها : ” المحلة الكبيرة ذات جانبين اسم الجانب الآخر سندفا بكل جانب جامع ، وجامع المحلة وسطها وجامع تلك على الشط لطيف وهذه أعمر وبها سوق زيت حسن ، وليس بينهما جسر والناس يذهبون ويجيئون في الزواريق شبهتها بواسط “.

ووردت في كتاب الانتصار لابن دقماق باسمها القديم محلة دقلا حيث قال : ” محلة دقلا وتعرف بمدينة المحلة وهي قصبة إقليم الغربية من الديار المصرية وولايتها قديما تعرف بالوزارة الصغيرة .. وهي مدينة كبيرة ذات أسواق وبها جوامع ومدارس وقياسر وبزازين (مواضع لنسج الأقمشة) وفنادق ومنازه وبساتين ويشقها نهر من النيل “.

ويقول عن بحر المحلة : ” وهذا البحر هو الذي جعل الكامل فيه الشواني المنصورة وخرج خلف الفرنج في نوبة المنصورة فكانت الكسرة على الفرنج حتى ضرب المثل بذلك فقيل كل شيء حسبناه إلا بحر المحلة “.

ويقول عنها القلقشندي في صبح الأعشى وهو من رجال القرن الثامن الهجري : ” المحلة مدينة عظيمة الشأن جليلة القدر رائعة المنظر حسنة البناء كثيرة المساكن ذات جوامع وأسواق وحمامات ” ، وجاء عنها في معجم ياقوت الحموي في القرن السابع الهجري وصف جغرافيتها : ” المحلة الكبرى وهي ذات جنبين أحدهما سندفا والآخر شرقيون “.

ويقول عنها ابن بطوطة : ” ثم توجهت إلى مدينة المحلة الكبيرة وهي جليلة المقدار حسنة الآثار كثير أهلها جامع بالمحاسن شملها واسمها بين ، وبهذه المدينة قاضي القضاة ووالي الولاة وكان قاضي قضاتها أيام وصولي إليها في فراش المرض ببستان له على مسافة فرسخين من البلد وهو عز الدين بن خطيب الأشموني ، فقصدت زيارته صحبة نائبه الفقيه أبي القاسم ابن بنون المالكي التونسي وشرف الدين الدميري قاضي محلة منوف وأقمنا عنده يوما وسمعت منه ، وقد جرى ذكر الصالحين أن على مسيرة يوم من المحلة الكبيرة بلاد البرلس ونسترو وهي بلاد الصالحين .. “.

أعلام المحلة الكبرى

الأمير أبو جعفر أحمد بن يوسف بن إبراهيم البغدادي الكاتب 340 هـ شاعر ومؤرخ ، فضيل بن أبي آوي بن حنائيل الأمشاطي 435 هـ الرابي اليهودي ، داوود بن مقدام بن ظفر المحلي 557 هـ شاعر ، الأسعد يعقوب بن إسحق اليهودي المحلي 558 هـ طبيب ، نجم الدين عمارة بن علي بن زيدان الحكمي المذحجي اليمني 569 هـ شاعر ، بهاء الدين علي بن محمد بن رستم الساعاتي 604 هـ شاعر المحلة ، عماد الدين حسام بن غزي بن يونس المحلي 629 هـ شاعر ، شرف الدين علي بن إسماعيل بن جبارة التجيبي الكندي 632 هـ شاعر وعالم لغة ..

تقي الدين أبو طاهر محمد بن الحسين بن عبد الرحمن المحلي الأنصاري الجابري 633 هـ فقيه وقائد المقاومة ضد الصليبيين ، أبو المكارم معاني بن بركات السرياني 640 هـ من مؤلفي تاريخ الآباء البطاركة ، أبو عبد الله النفيس بن الأسعد فضائل متصوف 645 هـ ، سعد الدين يعقوب بن عبد الرحمن بن أبي عصرون التميمي 665 هـ فقيه ، شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم ابن خلكان 681 هـ مؤرخ وقاضي المحلة ، أبو العباس أَحْمد بن عِيسَى بن رضوَان بن القليوبي 691 هـ فقيه وقاضي ، أمين الدين محمد بن علي بن موسى المحلي الأنصاري الخزرجي 673 هـ نحوي وعروضي ..

ابن الرعاد زين الدين محمد بن رضوان بن إبراهيم العذري 700 هـ شاعر ، عز الدين عبد العزيز بن أحمد بن عثمان الهكاري 727 هـ فقيه وقاضي ، زين الدين عبد الكافي بن علي بن تمام السبكي الأنصاري 735 هـ قاضي وشاعر ، محمد بن عبد الناصر الزبيري ابن تاج الرئاسة 749 هـ مقرىء ، عز الدين محمد بن عبد السلام بن إسحق الأموي المحلي ولد 750 هـ فقيه ونحوي ، أَحْمد بن عبد العال بن عبد المحسن السندفائي ولد 773 هـ شاعر ، شيخ الإسلام سراج الدين عمر بن رسلان بن نصير البلقيني 805 هـ فقيه ومحدث ، شهاب الدين أحمد بن يوسف الطريني صاحب مسجد المتولي 813 هـ ..

شهاب الدين أَحْمد بن يُوسُف بن مُحَمَّد السيرجي المحلي 818 هـ مؤلف في الرياضيات ، زين الدين أبو بكر بن عمر بن محمد الطريني المحلي 827 هـ متصوف وفقيه ، شهاب الدين أَحْمد بن مُحَمَّد بن عَليّ ابن المصري ولد 837 هـ أديب ولغوي ، محمد بن عبد الله بن محمد بن شهاب البلقيني 839 هـ عالم النحو ، نور الدين عَليّ بن مُحَمَّد بن عبد الله البهرمسي 841 هـ شاعر ، أحمد بن أبي بكر البلقيني الكناني 844 هـ قاضي المحلة ، أبو عبد الله محمد بن قطب الدين بن مراوح 846 هـ فقيه وأصولي ..

شمس الدين محمد بن عمر الواسطي الغمري 849 هـ فقيه ومتصوف ، بهاء الدين محمد بن أحمد بن منصور الأبشيهي المحلي 852 هـ من أعلام الأدب العربي ومؤلف كتاب المستطرف في كل فن مستظرف ، نور الدين مُحَمَّد بن عَليّ بن أَحْمد بن خلف المحلي 855 هـ شاعر ومتصوف ، قطب الدين محمد بن عمر الشيشيني المحلي 855 هـ فقيه ، شمس الدين محمد بن ولي الدين المحلي 860 هـ فقيه ومحدث ، كمال الدين أبو بكر بن عبد اللطيف بن أحمد السلمي المحلي 860 هـ قاضي ..

الإمام جلال الدين محمد بن أحمد بن إبراهيم المحلي الأنصاري 864 هـ مؤلف كتاب تفسير الجلالين ، شمس الدين مُحَمَّد بن عَليّ بن خلد المحلي 865 هـ شاعر ، شمس الدين محمد بن عبد اللطيف بن أحمد الحنفي المحلي 872 هـ مؤلف في السيرة النبوية ، ولي الدين أحمد بن محمد المحلي الشافعي فقيه وواعظ 882 هـ ، شمس الدين مُحَمَّد بن عمر بن عبد الله ابن كتيلة الحنفي 887 هـ متصوف ، مُحَمَّد بن أَحْمد بن عَليّ ابن المحلي 890 هـ فقيه وأديب ، شمس الدين محمد بن عبد الرحمن بن محمد السخاوي 892 هـ مؤرخ المحلة ومؤلف كتاب الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ..

زين الدين جعفر بن إبراهيم الجمحي السنهوري 894 هـ عالم القراءات والتجويد ، محيي الدين عبد القادر بن إبراهيم بن سليمان المحلي 907 هـ أديب ولغوي ، أبو الحسن محمد بن أحمد بن محمد الغمري المحلي 939 هـ متصوف ، جلال الدين أبو الفضل محمد بن قاسم السلمي المالكي 943 هـ متصوف ومؤلف في مقارنة الأديان ، أبو العباس أحمد بن يوسف الحريثي البكري 945 هـ متصوف ، أحمد بن علي بن أحمد بن زنبل الرمال 951 هـ مؤرخ ، الإمام أحمد بن محمد بن محمد بن حجر الهيتمي السّعدي الأنصاري 972 هـ فقيه ومحدث ..

القس غبريال المتطبب 998 هـ طبيب وكاهن سندفا ، أحمد المغربي القيرواني 1045 هـ شاعر فكاهي ، علي بن محمد المحلي الشافعي 1090 هـ فقيه ، عبد الرحمن بن أحمد المحلي 1098 هـ فقيه ، حسن بن محمود بن يوسف أبو شوشة العطوي البدوي 1132 هـ متصوف ، جمال الدين يوسف بن عبد الله المحلي 1153 هـ عالم الفلك والرياضيات ، حسين بن محمد المحلي 1170 هـ عالم الرياضيات ، حسن بن علي الكفراوي المحلي 1202 هـ مؤلف كتاب شرح الأجرومية ، محمد عبد الرحمن عيد المحلاوي الحنفي 1341 هـ القاضي الشرعي.

من أعيان المحلة الكبرى .. الأمير بدر بن حازم الطائي

فارس المحلة المغوار وواحد من أهم القادة العسكريين الذين كان لهم دور بارز في التطور العمراني والإداري للمدينة وهو الأمير بدر بن حازم بن علي بن مفرج بن دغفل بن الجراح الطائي ، وينتسب إلى قبيلة طيء العربية المعروفة والتي استقرت في بادية الشام وشرق الأردن وفلسطين منذ الفتح الإسلامي وكانت لهم إمارة عربية سنية مقرها مدينة الشراة في الفترة الزمنية من عام 350 هـ وحتى عام 566 هـ أسسها جده الأمير دغفل بن الجراح وخضعت لحكم الفاطميين.

وفي عام 466 هـ قدم بدر بن حازم إلى مصر على رأس ثلاثين ألف مقاتل من قبيلة طيء بصحبة حليفه والي عكا بدر الجمالي الذي استنجد به الخليفة المستنصر الفاطمي للقضاء على الفتن الداخلية التي تسببت في أحداث الشدة العظمى ، وقد كلفه الجمالي بإخضاع قبيلة لواتة التي تسبب احتلالها للمحلة ووسط الدلتا من قطع المؤن عن القاهرة فأتم تلك المهمة في عام 467 هـ ثم لحق بالجمالي في حملته على الصعيد عام 469 هـ لإخضاع قبائل جهينة والثعالبة والجعافرة وربيعة والكنوز.

وأثناء ذلك تعرضت المحلة لهجوم غادر قام به والي دمشق من قبل السلاجقة الأمير أطسز حيث استهدف الريف محاولا تكرار ما فعله ناصر الدولة الحمداني قبل ذلك ، وقد جاء في كتاب تاريخ الآباء البطاركة أن السلاجقة الغز وصلوا صهرجت وملكوا الشرقية ثم عبروا إلى المحلة ونهبوها وقتلوا أكثر أهلها ووصلوا إلى برما ، وذكر ابن ميسر في كتاب المنتقى أنهم احتلوا الوجه البحري ثلاثة أشهر حتى كلف الجمالي بدر بن حازم بحشد الجيوش والمؤن والزحف على المحلة برا وبحرا.

وفي صبيحة يوم الثلاثاء 18 رجب عام 469 هـ الموافق 20 فبراير عام 1077 م. دارت رحى المعركة الكبرى في المحلة والتي أسفرت عن انتصار الأمير بدر بن حازم وسحق السلاجقة الأتراك والاستيلاء على أموالهم ، وفي ذلك يقول المقريزي في كتاب اتعاظ الحنفا : ” وكان المتولي لكسرة أطسز بدر بن حازم بن علي بن دغفل بن جراح ، فلما جلس أمير الجيوش بدر الجمالي للهناء بنصرته قرأ ابن لفتة أحد القراء : ولقد نصركم الله ببدر ، ولم يتم الآية يعني بدر بن حازم “.

بعد ذلك تولى بدر بن حازم معاونة أمير الجيوش في إخضاع قبائل وسط الدلتا قيس وسليم وفزارة حتى استتبت الأمور وسكنت كل قبيلة في نواحيها فصارت لواتة في الجزء الشمالي الشرقي ناحية البراري والقيسية في جزيرة بني نصر (إبيار) واستقرت طيء في الوسط حيث نزلت في وراق العرب جنوب المحلة (الضاحية الفاطمية / منطقة الوراقة حاليا) ، ومنذ هذه اللحظة تغير اسم المدينة القديم من محلة شرقيون ومحلة دقلا إلى اسمها الجديد (محلة الكبراء) نسبة إلى شيوخ العرب.

وبناء على ذلك تقرر في عام 470 هـ إعادة التقسيم الإداري لوسط الدلتا فتم إلغاء الكور الصغرى في طوه ومنوف السفلى وسخا وتيرة والبشرود وديصا وشباس وصا الحجر ونقيزة وضمهم جميعا لتأسيس كورة الغربية وعاصمتها محلة الكبراء ، ومنذ هذا التاريخ ظهرت أسماء الكور الكبرى الشرقية والدقهلية والبحيرة والمنوفية والتي ظلت حتى يومنا هذا ، وفي فترة تالية تم ضم السمنودية وجزيرة قويسنا والدنجاوية وجزيرة بني نصر إلى كورة الغربية لتأسيس (الأعمال الغربية).

وبسبب العمران الحاصل في المحلة قام الوزير الأفضل بن بدر الجمالي في شهر محرم من عام 508 هـ ببناء مسجد جامع في وسط الضاحية الجديدة وكلف به القاضي أبو الفتح المسلم بن علي بن الحسن متولي الحكم الشريف في الغربية وهو المسجد الذي يعرف حاليا باسم (الغمري القبلي) نسبة إلى الشيخ شمس الدين الغمري الذي نزل به في القرن الثامن الهجري ، وفي الناحية الأخرى من النهر استقرت عشائر من قبيلة بني البرج بن مسهر بن جلاس بن الأرت (قرية محلة البرج).

وقد أدى تواجد عشائر طيء في المحلة وأجوارها إلى فرض لهجتها على المنطقة حيث عرف عن شيوخ طيء التعصب الشديد للتكلم باللغة العربية وفرضها بالقوة ، ولا زالت معالم لهجة طيء موجودة في ريف وسط الدلتا حتى اليوم ممثلة في تحويل حرف الشين إلى سين (سمس وسجرة) واختفاء الحرف الأخير عند النداء (يا وله ويا به) ونطق القاف ألفا مثل الشوام وكسر أوائل الفعل الماضي وعدم تعطيش الجيم مما جعلها مختلفة عن بقية أرياف الوجه البحري المتأثرة بلهجات البادية.

وقد انتشرت طيء في وسط الدلتا (كفر خزاعل وكفر السنابسة) ومن المحلة إلى جديلة (في المنصورة حاليا) ومنها إلى الشرقية وسيناء وبادية الشام حتى مدينة الحلة في العراق ومن أنطاكية شمالا حتى جبل شمر في نجد جنوبا (شمر وجديلة وخزعل وسنبس فروع من طيء) حتى قيل عن منازلها أنها (من الحلة إلى المحلة) ، ومن أشهر شخصيات القبيلة حاتم الطائي وزيد الخيل وأوس بن حارثة وابن مالك صاحب الألفية وابن عربي المتصوف والشاعر معلي الطائي وصفي الدين الحلي.

المحلة الكبرى في القاموس الجغرافي

وصف المحلة التفصيلي من كتاب القاموس الجغرافي للبلاد المصرية تأليف محمد بك رمزي مفتش عام المالية بالمملكة المصرية (الجزء الثالث صفحة 16) : المحلة الكبرى : قاعدة مركز المحلة الكبرى هى من المدن المصرية القديمة ذكرها أميلينوفى جغرافيته ص 262 فقال : إن اسمها الأصلي didouseya ديدوسيا وإنها وردت كذلك فى كتب القبط باسم Dakala دقلا.

ووردت فى كتاب أحسن التقاسيم للمقدسى باسم المحلة الكبيرة وقال فى موضع آخر : المحلة مدينة على نهرالاسكندرية (والصواب على بحر المحلة) بها جامع لطيف وليس بها كثير أسواق ، غير أنها عامرة نزيهة الشط حسنة النهر يقابلها صندفا عامرة كذلك وبها جامع ، شبهها بمدينة واسط (بالعراق) إلاأنه ليس بينهما جسر بل يعبرون فى المراكب ، وفى نزهة المشتاق للادريسي : المحلة مدينة كبيرة ذات أسواق عامرة وتجارات قائمة وخيرات شاملة.

وقال ياقوت فى معجمه : المحلة عدة مواضع بمصر منها محلة دقلا وهى أكبرها وأشهرها تقع بين القاهرة ودمياط ، ثم ذكربعدها محلة أبى الهيثم (وهى التى تعرف الآن بالهياتم إحدى قرى مركز المحلة الكبرى ثم قال : ومحلة شرقيون بمصر أيضا وهى المحلة الكبرى مدينة مشهورة بالديارالمصرية وهى ذات جنبين أحدهما سندفا والاخر شرقيون ، ويفهم من عبارة ياقوت أن محلة دقلا هى بلدة أخرى غير المحلة الكبرى فى حين أنهما بلدة واحدة ، والظاهر أن ياقوت لم يتنبه لذلك وقت وضع معجمه.

ووردت فى الانتصار محلة دقلا قال : وتعرف بمدينة المحلة وهى قصبة إقليم الغربية من الديار المصرية وولايتها قديما تعرف بالوزارة الصغيرة ثم قال : وفى بلاد مصر نحو المائة قرية تعرف كل منها بالمحلة لكن تتميز بلقب تعرف بها أو بنسبة تعرف بها ، والمحلة هذه مدينة كبيرة ذات أسواق وبها جوامع ومدارس وقياسروبزازين (ناسجى الأقمشة) وفنادق ومنازه وبساتين ويشقها نهر من النيل.

ومما ذكر يتبين أن الاسم القديم لهذه المدينة هو ديدوسيا والقبطي دقلا ، ولما نزل العرب فى مصر سموها محلة دقلا ويقال لها محلة شرقيون ، ثم عرفت بالمحلة الكبرى لأنها أكبر البلاد التي باسم المحلة بمصر ، ولم يرد ذكر المحلة الكبرى فى قوانين ابن مماتى ولا فى تحفة الإرشاد لأنها لم تكن ناحية مالية ذات زمام حتى تقيد مع النواحى المقرر على أراضيها الخراج ، ووردت فى التحفة المحلة : وهى مدينة الأعمال (أى قاعدة النواحى والقرى) بإقليم الغربية قال : وليس لها طين (أى ليس لها زمام من الأراضي الزراعية).

وتد استمرت المحلة الكبرى مدينة قائمة بذاتها ليس لها زمام خاص بها الى سنة 1260 هـ ، وفى تاريح تلك السنة ألغيت الوحدات المالية لنواحى صندفا وهورين بهرمس والمنتصرية وكانت من القرى القديمة المجاورة للمحلة الكبرى واندثرت فأضيف زمامها إل بعضه وقيد فى دفتر المساحة باسم المحلة الكبرى لأنه يحيط بسكنها من جهاته الأربع ، وبذلك اختفى أسماء الثلاث قرى المذكورة من عداد النواحي المصرية ، واصبحت المحلة الكبرى ذات أرض زراعية ووحدة مالية ذات أرض زراعية ووحدة مالية ذات زمام مربوط عليه المال.

وقد غلب على هذه المدينة اسم المحلة بغير إضافة حتى صار لا يفهم على الإطلاق إلا هي ، ومن ينسب إلى القرى التى تسمى محلة وهى كثيرة – ينسب إلى الجزء الأخير منها إلا المحلة الكبرى فالنسبة إليها المحلى أو المحلاوى لشهرتها باسم المحلة بغير تمييز ، وكانت المحلة فى الازمنة الغابرة من توابع قسم سمنود ، وفى أيام العرب كانت تابعة كذلك لكورة – أى لقسم سمنود ، وبعد أن كانت مصر مقسمة الى ثمانين كورة قسمت فى أيام الدولة الفاطمية إلى 22 قسما كبيرا ومنها إقليم الغربية وجعلت مدينة المحلة الكبرى قاعدة له من سنة 469 هـ ـ 1076م.

واستمرت كذلك إلى أن عين عباس باشا حلمى الأول مديرا لمديرية روضة البحرين التى كانت تتكون فى ذلك الوقت من مديريتى الغربية والمنوفية ، فراى سموه أن مدينة المحلة واقعة فى الشمال الشرقي لمديرية الغربية وأن مدينة طنطا واقعة بين المديريتين المذكورتين فاستصدر أمرا عاليا من جده محمد على باشا الكبير فى سنة 1252 هـ / 1836 م بنقل ديوان المديرية والمصالح الأميرية الأخرى من المحلة الكبرى إلى طنطا.

وبذلك أصبحت طنطا من تلك السنة قاعدة لمديرية الغربية وأصبحت المحلة الكبرى بلدة تابعة لقسم سمنود كما كانت قديما ، وفى سنة 1882 صدر قرار من نظارة الداخلية بإلغاء مركز سمنود ونقل ديوان المركز والمصالح الأميرية الأخرى إلى مدينة المحلة وتسميته مركز المحلة الكبرى ، وبذلك أصبحت هذه المدينة قاعدة لمركز المحلة من تلك السنة.

والمحلة الآن من أكبرالمدن المصرية وأشهرها فهى مركز تجارى عظيم للقطن والمحصولات الزراعية الأخرى ولنسج الأقمشة القطنية والحريرية على اختلاف أنواعها والوانها ، وقد زادت شهرة هذه المدينة وزاد عدد سكانها بسبب المحالج والمعامل الكبيرة التى أنشأتها فيها شركة مصر من سنة 1920 لحلج القطن وغزله ونسجه وتلوينه فإلى هذه المؤسسات العظيمة يرجع الفضل الأكبر فى عمران مدينة المحلة الكبرى ورفاهية اهلها حتى أصبحت فى مقدمة المدن الصناعية بمصر.

صراع القبائل في المحلة (من كتاب الولاة والقضاة للكندي)

في أحداث سنة 196 هـ : فكتب محمد إلى ربيعة بْن قَيس بن الزبير الجرَشيَّ وكان رئيس قَيس بالحَوْف بوِلايته عَلَى مِصر، وكتب إلى عَبْد الصَّمَد بْن مُسلِم بْن عُمارة الجرَشيّ، وإلى يزيد بْن الخطَّاب الكَلْبيّ، وإلى عثمان بْن مُستنير الجُذاميّ .. وساروا إلى الفُسطاط لمحارَبة أهلها، فخندق عَبَّاد عَلَى الفُسطاط، وخرج أهل الفُسطاط من مسيرهم، وعقد عَبَّاد لإبراهيم بْن حُوَيّ بْن مُعاذ العُذْريّ عَلَى بَنَا وسَنْهُور وسَنْدَفا، فخشِيَ يزيد بْن الخطَّاب عَلَى ماله هَناك، فسار إلى إبراهيم بْن حُوَيّ فالتقوا بدُمْرُوا، فقُتِل إبراهيم بْن حُوَيّ.

في أحداث سنة 199 هـ : فولَّى المُطَّلِب يزيد بْن خَطَّاب الكَلْبيّ عَلَى أسفل الأَرض، وبعث إلى الجَرَويّ بعقده عَلَى تِنِّيس وأمره بالشُّخوص إلى الفُسطاط، فامتنع الجَرَويّ من ذَلكَ، فبعث المُطَّلِب بوالٍ عَلَى تِنّيس وأخرجه الجَرَويّ منها، ثمَّ سار الجَرَوي فِي مراكبه حتى نزل شَطَنُوف، فبعث إِلَيْهِ المُطَّلِب بالسَّريّ بْن الحكَم فِي جمع الجُند يسأَلونه الصُّلح، فأجابهم إِلَيْهِ، ثمَّ اجتهد فِي الغدر بهم، فتيقَّظوا لَهُ، فمضى راجعًا إلى بَنَا واتّبعوه، فحاربوه، ثمَّ عاد فدعاهم إلى الصُّلح ولاطف السَّريّ، فخرج إِلَيْهِ فِي زَلَّاج وخرج الجَرَويّ فِي مِثله، فالتقَيا وسط النيل مقابل سَنْدَفا والسَّريّ بشَرقيُون.

وقد أَعدّ الجَرَويّ فِي باطن زَلَّاجه الحِبال، وأمر أصحابه بسَنْدَفا إذا لاصف بِزَلَّاج السَّريّ أن يجرّوا الحِبال إليهم، فلصِق الجَرَويّ بزَلَّاج السَّري، فربطه إلى زَلاجه وجرَّ الحِبالَ، فأسروا السَّريّ، .. ثمَّ كرّ الجَرَويّ عَلَى يزيد بْن خَطَّاب، فقاتله فهزمه، فعقد المُطَّلِب لابن عَبْد الغفَّار الجَمَحيّ وبعثه إلى الجَرَويّ وأيَّده بالرِّجال، فلقِيَهم الجَرَويّ، فهزمهم وأسر ابن عَبْد الغفَّار، ووجوه أصحابه، وكانت وقعتهم بسَفْط سَليط أوَّل يوم من رجب سنة تسع وتسعين ومائة.

في أحداث سنة 200 هـ : وأقبل عبد الله بْن مُوسَى إلى مِصر طالبًا لدم أخيه الْعَبَّاس فِي المحرَّم سنة مائتين، فنزل عَلَى عَبْد العزيز بْن الوزير الجَرويّ، فسار معه فِي جيُوش لَهُ كثيرة العَدَد فِي البّر والبحر حتى نزل الحِيزة، فخرج إِلَيْهِ المُطَّلِب فِي أهل مِصر، فحاربوه فِي صفر سنة مائتين، فرجع الجرَويّ إلى شَرقيون، ومضى عبد الله بْن مُوسَى إلى الحِجاز.

في أحداث سنة 207 هـ : وبعث بأخيه أحمد بْن السَّريّ إليهم، فسار عليّ بْن الجَرَويّ إِلَيْهِ، فالتقوا بالنوب من كُورة بَنا وهو الموضِع الَّذِي يقال لَهُ: بُلْقِينة، فاقتتلوا يوم الأربعاء لثلاث عشرة خلت من صفر سنة سبع ومائتين. ، وخرج عُبَيْد من الفُسطاط، فعسكر بالبَثَنُون، ثمَّ عسكر بدفرا، وعاود ابن الجَرَويّ أحمد بْن السَّريّ الحرب بمحَلَّة أَبِي الهَيْثَم سلخ صفر، وعاوده أيضًا لثلاث خلونَ من ربيع الأَوَّل وهم منتصفون، ثمَّ انصرف ابن الجَرَويّ، فتحمَّل فيمن معه ومضى إلى دِميَاط.

في أحداث سنة 208 هـ : ومضى أحمد بْن السَّري إلى مَحَلَّة شَرْقيُون، فدخلها وأمر بنهبها، فكان من أعظم ما أتاه، ومضى عليّ بْن الجَرَويّ إلى طنطا، ومضى أصحاب عُبَيْد إلى تِنِّيس ودِمْيَاط فدخلوها، ومضى عُبَيْد، فدخل تِنِّيس لإحدى عشرة بقيَتْ من ربيع الأوَّل سنة تسع، ولحِق ابن الجَرَويّ بالفَرَما، ثمَّ إلى العَريش، فنزل فيما بينهما وبين غَزَّة.

في أحداث سنة 210 هـ : وأقبل عليّ بْن الجَرويّ أيضًا فِي المحرَّم سنة عشر ومائتين، فدخل تِنِّيس ودِمْيَاط بغير قتال، وأَتى مَحَلَّة شَرْقيُون، فبعث عُبَيْد بمحمد بْن سُلَيْمَان بْن الحكَم فِي المراكب، فنزل طُوخ، فبعث إِلَيْهِ ابن الجَرَويّ بابن غُصَين السَّعديّ، فقاتله، فانهزم ابن غُصَين ذَلكَ عليًّا، فمضى إلى الهُورِين ثمَّ دخل منها إلى جَرجير.

في أحداث سنة 216 هـ (ثورة البشموريين) : وبعث الأَفْشين عُبَيْد اللَّه بْن يزيد إلى الإِسكَندريَّة واستجاشت عَلَيْهِ بنو مُدْلِج، فحصروه فِي حِصن الإِسكَندريَّة وذلك فِي شوَّال سنة ست عشرة، ومضى الأَفْشِين إلى شَرْقُيون، فلقِيَ مَن هناك بمحَلَّة أَبِي الهَيْثَم، فاقتتلوا، فظفِر بهم الأَفْشين، وقتل صاحبهم أَبَا ثور اللَخْميّ، ومضى الأَفْشين أيضًا إلى دَمِيرة، فحاربهم فِي ذي القَعدة سن ستّ عشرة، فظفِر بهم، وخرج عيسى بْن منصور من الفُسطاط إلى تُمَيِّ، فقاتل أهلها.

في أوائل سنة 252 هـ : ولحِق بِهِ أَبُو حَرْمَلة النُّوبيّ وكان رجُلًا فاتكًا، فعقد لَهُ جَابِر عَلَى سَنْهُور، وسَخا، وشَرقيُون، وبَنا، فمضى أَبُو حَرْمَلة فِي جيش عظيم، فضمّ هذه الأعمال، وأخرج منها العُمَّال وجبى خَراجها، ولحِق بِهِ عبد الله بْن أحمد بْن محمد بْن إسماعيل بْن محمد بْن عبد الله بْن عليّ بْن الْحُسَيْن بْن عليّ ابن أَبِي طَالِب الَّذِي، يُقال لَهُ: ابن الأَرقط، فقوَّده أَبُو حَرْمَلة وضمّ إِلَيْهِ كثيرًا من الأعراب، ووجوه أصحابه، وضمّ إِلَيْهِ ابن عَسَّامة المَعافريّ، وولَّاه بَنا، وبُوصِير، وسَمَنُّود، وأبو حَرْمَلة مُقيم بشَرقيُون، فبعث يزيد بْن عبد الله بأبي أحمد محمد بْن عبد الله الدَّبَرانيّ فِي جمع كثير من الأتراك، فنزل بدَمْسيس فِي جمادى الآخرة اثنتين وخمسين ومائتين.

في أواسط سنة 252 هـ : فبعث الدَّبَرانيّ بالأسرى والرءوس إلى الفُسطاط، ومضى ابن الأَرقط إلى شَرقيُون، فلحِق بأبي حَرْمَلة، ونزل الدَّبَرانيّ مدينة بَنا وترك عسكره فيما بين بَنا وسَمَنُّود، وأقبل أَبُو حَرْمَلة ومعه ابن الأَرقط قاصدًا من شَرقيُون إلى بَنا، وبعث أَبُو حَرْمَلة بكمين لَهُ، فهجموا عَلَى عسكر الدَّبَرانيّ مَعَ المغرِب، فحمل عليهم أصحاب الدَّبَرانيّ، فانهزم أَبُو حَرْمَلة ومن معه إلى شَرقيُون، ومضى الدَّبَرانيّ، فنزل سَنْدَفا وضربها بالنار ونهب أهلها، وانهزم أَبُو حَرْمَلة فيمن معه، وتشاغل أصحاب الدَّبَرَانيّ بالنهب، فكرّ أَبُو حَرْمَلة، فقتل أَبَا حامد الدَّبَرانيّ، ورجع أصحاب الدَّبَرانيّ على سَنْدَفا.

في أواخر سنة 252 هـ : فبعث رُسُل من أصحابه إلى جَابِر بْن الوليد يأمره بالرُّجوع إلى طاعة السلطان، فاحتبس رُسُله أيَّامًا، ثمَّ أجازهم بجوائز عظيمة وردّهم، وقدم وأَخذ فِي كتابه ولم يُجمِع عَلَى أمر واحد. ، ومضى الدَّبَرانيّ فِي طلَب أَبِي حَرْمَلة لمُستَهلّ شعبان فالتقى مَعَ أَبِي حَرْمَلة بسمَنُّود، فانهزم أَبُو حَرْمَلة وعاد إلى شَرقيُون، ثمَّ رجع إلى سَنْدَفا وأتاه الدَّبَرانيّ بسَنْدَفا، فواقعه، فتفرَّق عَنْ أَبِي حَرْمَلة أكثر أصحابه ولحِقوا بجابر بْن الوليد، وبعث ابن عسَّامة ابنه يطلب الأمان.

في أحداث سنة 322 هـ : واستجاش بالمَغاربة ورئيسهم حَبَشيّ بْن أحمد السلَمي يُكنَّى أَبَا مالك، فخرج حَبَشيّ يمنع محمد بْن مسيره إليها، وأقام بجُرجير .. فكان عَلَى أهل الشرق منهم حبكويه، وعلى المَغاربة حَبَشيّ بْن أحمد، واجتمعت كل فِرقة عَلَى قتال الأُخرى، .. وأقبل أحمد بْن كَيْغَلغ إلى مِصر وأتت المَغاربة إلى الجِيزة، فنزلوا بُولاق، وعقد محمد بْن تَكين لحبكويه، وأحمد بْن بدر السُّمَيساطيّ على ألف من الجُند فِي طلَب المغاربة حيث كانوا، فالتقَوا فِي شَرقيُون فِي بلقيه يوم السبت لتسع بقينَ من جمادى الآخرة سنة اثنتين وعشرين، فاقتتلوا قتالًا شديدًا، فانهزم حبكويه، وأحمد بْن بدر، وأصحابهما، واتّبعهم المَغاربة فقتلوا منهم خلقًا كثيرًا، ثمَّ عدّى المَغاربة النيل، فصاروا إلى بُلْبَيْس.

في أحداث سنة 323 هـ : ثمَّ أقبلت مراكب محمد بْن طُغْج، فدخلت تَنِّيس عليها صاعد بن كَلملم، وسارت مُقدَّمته فِي البرّ، ودخل صاعد إلى دِمْياط، وعزم أحمد بن كَيْغَلَغ عَلَى التسليم إلى محمد بْن طُغْج، فأبى ذَلكَ محمد بْن عليّ الماذَرائيّ وانتظر ما يأمر بِهِ السُّلطان، وبعث بحَبَشيّ ليمانعه، وبعث بعليّ بْن بدر فِي المراكب، فلقي صاعد بْن كَلملم ببوش من أرض سَمَنُّود عَلَى بُحَيرة ترسا، فاقتتلوا، فانهزم عليّ بْن بدر وذلك لسبع عشرة خلت من شعبان سنة ثلاث وعشرين، وأقبل صاعد فِي مراكبه إلى الفُسطاط، فكان فِي جزيرة راشد وبالجزية، ثمَّ مضى منحدِرًا فِي النيل إلى أسفل الأرض ليلة الثلاثاء شعبان.

قبائل الأنصار في المحلة

وينسب لها واحد من كبار التابعين وهو سعد بن قيس الأنصاري الذي جاء ذكره في كتاب مستدركات علم رجال الحديث من تأليف الشيخ علي النمازي الشاهرودي ووصف فيه بأنه من كبار التابعين ورؤسائهم ومن المعروفين بالزهد والورع. ، وفي كتاب أخبار قبائل الخزرج من تأليف الحافظ شرف الدين أبي محمد عبد المؤمن بن خلف الدمياطي : ومن أولاد قيس بن سعد كل من عبد الملك ويحيى وعبد الله وسالم وسعيد وسعد ومحمد وتمام ويعيش ، ومن أولاد سعيد بن عبادة كل من شرحبيل وخالد وإسماعيل وزكريا ومحمد وعبد الرحمن ويوسف ويحيى وعثمان وعبد العزيز.

من قبيلة الخزرج : زعيم المقاومة ضد الصليبيين الإمام الفقيه تقي الدين أبو طاهر محمد بن الحسين بن عبد الرحمن المحلي الأنصاري الجابري نسبة إلى جده الأعلى الصحابي الجليل جابر بن عبد الله الخزرجي الأنصاري والمعروف بلقب شيخ الديار المصرية والمتوفي عام 633 هـ. (من كتاب طبقات الشافعية تاج الدين السبكي وكتاب طبقات ابن قاضي شهبة).

أمين الدين المحلي : وهو الشيخ الإمام العلامة أمين الدين أبو بكر محمد بن علي بن موسى بن عبد الرحمن المحلي الأنصاري الخزرجي العروضي النحوي الأديب الفقيه ، ولد في المحلة الكبرى في شهر رمضان عام 600 هـ وتوفي بالقاهرة ليلة الجمعة 18 من ذي القعدة عام 673 هـ ودفن بين القرافتين.(من كتاب الوافي بالوفيات للصفدي).

الإمام ولي الدين المحلي الأنصاري : أَحْمد بن مُحَمَّد بن أَحْمد بن عبد الرَّحْمَن ولي الدّين الْمحلى الشَّافِعِي الْخَطِيب الْوَاعِظ وَالِد مُحَمَّد صهر الغمري ، ابتنى بالمحلة جَامعا وخطب بِهِ بل وَبِغَيْرِهِ وَوعظ وَكَانَ رَاغِبًا فِي التَّحْصِيل زَائِد الْإِمْسَاك مَعَ ميله إِلَى الْأَمر بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْي عَن الْمُنكر. وَبِالْجُمْلَةِ كَانَ سليم الْفطْرَة مَاتَ فِي شعْبَان سنة اثْنَتَيْنِ وَثَمَانِينَ وَورثه أحفاده وَغَيرهم لكَون وَلَده مَاتَ فِي حَيَاته رَحمَه الله وإيانا (من كتاب الضوء اللامع للسخاوي).

قاضي المحلة زين الدين السبكي الأنصاري : الشيخ أبو محمد زين الدين عبد الكافي بن علي بن تمام السبكي الأنصاري والمتوفي بالمحلة الكبرى عام 735 هـ وهو من قبيلة الخزرج الأنصارية ، ولي قضاء الغربية زمنا واستقر بالمحلة حتى وفاته ، وولده هو الحافظ والمحدث والأصولي شيخ الإسلام تقي الدين أبو الحسن علي السبكي (683 ـ 756 هـ) درس بالمدرسة المنصورية في القاهرة ثم تولى منصب قاضي القضاة بدمشق ، أما الحفيد فهو أشهرهم وهو الفقيه الشافعي ومؤرخ المذهب أبو نصر تاج الدين عبد الوهاب السبكي (727 ـ 771 هـ) صاحب المؤلفات الغزيرة والمصنفات الكثيرة. (طبقات الشافعية).

عائلة الأنصاري المحلي : ومنها الإمام العلامة جلال الدين محمد بن أحمد بن إبراهيم بن أحمد بن هاشم بن الكمال الأنصاري المحلي الأصل نسبة للمحلة الكبرى من الغربية ، الشافعي المصري ويعرف بالجلال المحلي ، ولد في مستهل شوال سنة 791 هـ بالقاهرة ونشأ بها فقرأ القرآن وحفظ المتون واشتغل في فنون عدة فأخذ الفقه وأصوله والعربية وأفتى ودرَّس عدة سنين وله عدة مصنفات ورُشِّح لقضاء الديار المصرية غير مرة وتوفي عام 864 هـ. (الضوء اللامع للسخاوي).

من بني سعد : الإمام ابن حجر الهيتمي الأنصاري إمام الحرم المكي وهو شهاب الدّين أبو العبّاس أحمد بن محمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السّعدي الأنصاري الشافعي لُقب بابن حجر نسبة إلى جدّ من أجداده ، والسعدي نسبة إلى عشيرة بني سعد من الخزرج وهم من عرب الحوف الشرقي المهاجرين إلى وسط الدلتا في القرن الثاني الهجري ، والهيتمي نسبة إلى قرية محلة أبي الهيثم نسبة إلى سيدنا أبي الهيثم كثير مولى عقبة بن عامر الجهني. ولد في محلة أبي الهيثم وهي الهياتم مركز المحلة الكبرى حاليا في عام 1503 م وتوفي في مكة المكرمة في عام 1566 م ودفن في مقبرة المعلاة. (شهاب الدين الخفاجي في كتاب ريحانة الألباب وزهرة الحياة الدنيا).

عائلة الزغل الأنصارية الأندلسية : هم أبناء ملوك غرناطة من آل الأحمر أحفاد نصر بن سعد بن علي بن يحيى بن سعد بن قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري والتي عادت إلى مصر بعد سقوط الأندلس ومنها انتقلت إلى اليمن والأردن وترجع في نسبها إلى حاكم غرناطة قبل الأخير وهو أبو عبد الله محمد بن سعد بن الأحمر المعروف بلقب الزغل أي الشجاع والذي انتقل بعشيرته إلى تلمسان وعرفت ذريته هناك باسم بني سلطان الأندلس ومنها عادوا إلى المشرق.

وقد جاء في الموقع الرسمي لقبائل الزغل في الأردن : ” يعود تواجدهم في الأردن منذ أواخر القرن السادس عشر حيث ارتحل جدهم الشيخ مصطفى الخطيب بن الزغل من المغرب العربي مع أخيه حسن بن الزغل إلى المحلة الكبرى في مصر ثم بقي الجد حسن فيها ومن ذريتة عائلة كبيرة تدعى الزغل ، أما الجد مصطفى فقد توجه إلى العريش ومنها إلى الخليل فلسطين ثم إلى الكرك الأردن ، ومنهم من توجه إلى عنجرة جبل عجلون وقسم إلى سلوان القدس “.

عشيرة الشوافعية الأنصارية الأندلسية : وهي فرع من قبيلة المعابدة ذات الانتشار الواسع في صعيد مصر والإسكندرية وتنحدر من ذرية الشاعر الأندلسي الكبير أبي بكر عبادة بن عبد الله بن محمد المعروف بلقب ابن ماء السماء ، وقد انتقلت ذريته إلى مصر في أوائل العصر العثماني واستقر فرع منهم في المحلة الكبرى حيث أسسوا حي عرب الشوافعية وبنوا مسجدهم المعروف وقد عرفوا بالقوة والبأس حيث كان لهم الدور الأكبر في مقاومة الحملة الفرنسية أثناء ثورة المحلة.

القبائل اليمنية في المحلة

قبيلة زبيد : منها في أجوار المحلة الصحابي الجليل عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي حليف بني سهم في قرية صفط تراب جنوب المحلة وقد عرف بلقب شيخ المصريين وفيها قبره معروف وتوفي في عام 86 هـ وكان من أصحاب عبد الله بن عمرو بن العاص.

قبيلة جهينة : منها في أجوار المحلة من التابعين أبو الهيثم كثير المصري مولى عقبة بن عامر الجهني حليف الأنصار حيث سميت به قرية محلة أبي الهيثم جنوب المحلة وهي قرية الهياتم حاليا وفيها قبره معروف وكان من رواة الحديث الثقات.

قبيلة بني جري الجذامية : زعيم عرب المحلة في عصر الولاة عبد العزيز بن وزير بن ضابيء بن مالك بن عامر بن عدي من بني جري وهي أحد فروع جذام ، ولد في قرية الجروية التي أسستها قبيلته في الدلتا وهي بني جري حاليا (من كتاب تاريخ المصريين لابن يونس الصدفي).

قبيلة طيء : منها زعيم عربان المحلة في العصر الفاطمي : الأمير بدر بن حازم بن علي بن مفرج بن دغفل بن الجراح الطائي ، وينتسب إلى قبيلة طيء العربية المعروفة ، قد إلى مصر على رأس ثلاثين ألف مقاتل من قبيلة طيء بصحبة حليفه والي عكا بدر الجمالي (اتعاظ الحنفا للمقريزي).

ومنها شيخ عرب المحلة في عصر المماليك : عمير بن يوسف الطائي ، ذكر زين الدين عبد الباسط الحنفي في كتابه : ” مشيخة الغربية : وفيه في يوم الأربعاء ثاني عشرينه استقرّ في مشيخة عرب الغربية عُمير بن حُميد بن يوسف وانصلح به حال هذا الإقليم ” ، وكانت أول مرة تعين فيها مشيخة العرب بصورة رسمية وذلك في عهد السلطان أحمد بن إينال.

قبيلة سعد العشيرة : منها صاحب إقطاع المحلة في العصر الفاطمي القاضي الفقيه الأرشد نجم الدين أبو محمد عمارة بن أبي الحسن علي بن زيدان الحكمي المذحجي اليمني من قبيلة سعد العشيرة ، وفد على مصر في عام 550 هـ مبعوثا من قبل شريف مكة القاسم بن هاشم واتصل بالوزير الصالح طلائع بن رزيك والخليفة الفائز (من كتاب النكت العصرية في أخبار الوزراء المصرية).

قبيلة كندة : منها القاضي شرف الدين أبو الحسن المحلي وهو الأديب والنحوي والكاتب والشاعر والفقيه وقاضي قضاة المحلة في العصر الأيوبي أبو الحسن شرف الدين علي بن إسماعيل بن إبراهيم بن جبارة التجيبي الكندي ، عاش حياته كلها في المحلة الكبرى متوليا لأعمالها وسكن فيها هو أولاده وذريته من بعده وتوفي عام 632 هـ ، ويرجع في أصوله إلى قبيلة تجيب وهي فرع من كندة وهي إحدى القبائل الأربع التي أسست الفسطاط. (كتاب الوافي بالوفيات للصفدي).

قبيلة بني عذرة : منها الأديب ابن الرعاد المحلي وهو من أشهر أدباء المحلة وشعرائهم في العصر المملوكي زين الدين محمد بن رضوان بن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري والمعروف بلقب الخياط ولقب ابن الرعاد ، ولد وعاش في المحلة الكبرى في القرن السابع الهجري وكان يعمل في مهنة الخياطة وبرع فيها حتى اغتنى فبنى لنفسه دارا كبيرة واقتنى مكتبة عامرة واشتغل بالتأليف في علوم اللغة العربية ونظم الشعر اللطيف وتوفي عام 700 هـ بالمحلة.وينتسب إلى قبيلة عذرة القضاعية التي نبغ منها شاعر الحجاز والفسطاط جميل بن معمر المعروف بلقب جميل بثينة (ذكر ابن تغري بردي أشعاره في كتابه حلية الصفات وذكره المؤرخ صلاح الدين الصفدي في أعيان العصر والوافي بالوفيات).

قبيلة يافع : منهاعائلة الوجيزي المحلي وهي عائلة عربية من المحلة تعرف باسم عرندة نسبة إلى عشيرة من فروع قبيلة يافع اليمنية وتعني في اللغة الصلب أو القاسي ، وعرفت باسم الوجيزي نسبة إلى أحد شيوخها الذي حفظ كتاب الوجيز للغزالي واشتهر به وهو شهاب الدين أحمد بن محمد بن عرندة المحلي الشافعي الذي ولد في المحلة الكبرى عام 742 هـ وتلقى العلم فيها ثم انتقل إلى القاهرة وتتلمذ على يد الإمام تاج الدين السبكي وكتب عنه وتوفي في عام 818 هـ (ابن حجر العسقلاني في كتاب إنباء الغمر بأبناء العمر).

قبيلة الأزد : منها الإمام ابن القطب المحلي وهو إمام المحلة وشيخها الأكبر في النصف الأول من القرن التاسع الهجري ولي الدين أبو عبد الله محمد بن قطب الدين محمد بن زين الدين أبي بكر بن عبد الرحمن بن مراوح المحلي ويعرف بلقب ابن القطب نسبة لأبيه وابن مراوح نسبة لعشيرته بني مراوح الأزدية العربية ، تتلمذ على يديه كافة علماء وشيوخ وقضاة المحلة الكبرى في زمنه وكان إماما جليلا مهيبا ، ولد في المحلة الكبرى عام 765 هـ وتوفي فيها عام 846 هـ وقد جاوز الثمانين. (الضوء اللامع).

القبائل العدنانية والمغربية في المحلة

من بني تميم : الإمام سعد الدين التميمي إمام المحدثين بالمحلة الكبرى والديار المصرية في القرن السابع الهجري ، وهو سعد الدين يعقوب بن عبد الرحمن بن أبي عصرون التميمي ، شامي المولد من قبيلة بني تميم العربية وهاجر إلى مصر واستقر بالمحلة الكبرى وتوفي بها في عام 665 هـ (ذكره شمس الدين الذهبي في كتابه تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام).

من بني سليم : ابن الإمام السلمي المحلي هو الفقيه والقاضي كمال الدين أبو بكر بن عبد اللطيف بن أحمد السلمي المحلي ، ولد في المحلة عام 801 هـ وتوفي عام 860 هـ ، وهو ينحدر من قبيلة بني سليم العربية المعروفة لعائلة كلها من العلماء والشيوخ حيث كان جده العلامة شهاب الدين أبو العباس السلمي المحلي وعرف أبوه القاضي عبد اللطيف بن أحمد بلقب الإمام ولذا عرفت أسرته بلقب ابن الإمام وتولى القضاء في سمنود.

ومنها أيضا الإمام أبو الفضل المالكي صاحب المسجد المعروف في منطقة الوراقة وهو الشيخ جلال الدين أبو الفضل محمد بن قاسم السلمي المالكي المحلي السعودي ، ولد بالمحلة الكبرى عام 879 هـ وتوفي فيها عام 943 هـ ، ويرجع في نسبه إلى جده الشيخ تقي الدين أبي محمد عبد السلام بن سلطان السلمي القليبي صاحب الضريح المعروف بقرية قليب إبيار مركز كفر الزيات والمتوفي عام 658 هـ وهو من ذرية الصحابي الجليل العباس بن مرداس السلمي زعيم قبيلة بني سليم العربية وأحد قادة الفتح الإسلامي لمصر.(الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة للغزي).

من بني عطية : سيدي حسن البدوي وهو حسن بن محمود بن يوسف أبو شوشة العطوي والمتوفي عام 1132 هـ. والمعروف بلقب البدوي بسبب عائلته التي تنحدر من عرب العطايا ، وهو شيخ المحلة وعالمها الأكبر وأستاذ الأئمة وكبير المتصوفة فيها في النصف الثاني من القرن الحادي عشر وأوائل القرن الثاني عشر الهجري. وله مقام معروف بهذه المقابر وإلى جواره دفن ولده السيد محمد أبو شوشة المتوفي عام 1153 هـ وهو جد عائلات البدوي وشوشة بالمحلة ، ومن أولاد السيد محمد أبو شوشة كل من السادة الشيوخ علي وعبد الله وحسن ومن أحفاده كل من يوسف ومحمد ابنا علي بن محمد أبو شوشة وجميعهم من شيوخ المحلة وساداتها طوال الحقبة العثمانية وعرف عنهم صفات الزهد والورع والتقوى وحسن الخلق.

من عرب المغرب : الشاعر ابن عبد العال المحلي شاعر المديح النبوي أحمد بن عبد العال المحلي الجزيري صاحب ديوان الجوهر الثمين في مدح سيد المرسلين ، واحد من أدباء المحلة الكبرى في العصر المملوكي حيث ولد وتعلم بها ثم رحل إلى القاهرة أكثر من مرة ، ترجع أصوله إلى أعراب الغربية المتوطنين في قرية سندفا التابعة وقتها للمحلة الكبرى وله ديوان سماه الجوهر الثمين في مدح سيد المرسلين وتوفي عام 841 هـ ، (ذكره المقريزي في كتابه الدرر وذكره الحافظ شمس الدين السخاوي في الضوء اللامع).

ومنهم عائلة جليلة من المحلة الكبرى عرفت بتجارة وصناعة المنسوجات والسجاجيد المذهبة من الصوف والحرائر في العصر المملوكي والتي كان يطلق عليها مهنة السيرجة ومنها اشتق اسمهم السيرجي ، ومنها الشيخ شهاب الدين أبو العباس أَحْمد بن يُوسُف بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن تَاج الدّين بن مُحَمَّد بن الزين مُحَمَّد بن رسْلَان بن فَخر الْعَرَب الحلوجي المحلي بالمعروف بلقب ابن السيرجي. ولد في المحلة الكبرى أواخر عام 778 هـ وتلقى العلم عن شيوخ عصره ونال الإجازة في النحو واللغة العربية على يد قاضي المالكية ولي الدين عبد الرحمن بن خلدون المؤرخ المعروف (الضوء اللامع للسخاوي).

ومنهم عائلة القابسي المحلي وهي عائلة تونسية جليلة ينسب لها عدد من الفقهاء والقضاة في المحلة في العصر المملوكي ، وترجع في أصولها إلى مدينة قابس التونسية حيث نزحت إلى وسط الدلتا بصحبة القبائل المغربية في العصر الفاطمي واستوطنت أولا قرية نشين القناطر وهي نشيل الحالية مركز قطور بمحافظة الغربية ، ولذا عرف جدهم الأكبر بوصف القابسي النشيني وهو عبد الوهاب بن أحمد بن عبد الوهاب بن أبي القاسم بن إبراهيم بن عطية (الضوء اللامع للسخاوي).

القبائل القرشية والكنانية في المحلة

من بني أمية : عائلة الأموي المحلي وهي عائلة حجازية جليلة ترجع في نسبها إلى قبيلة بني أمية القرشية المعروفة وسكنت المحلة الكبرى في العصر الأيوبي ، وجدهم الأكبر هو نجم الدين إسحاق بن أحمد بن إبراهيم الولوي المحلي ، والولوي نسبة لجده ولي الدين الأموي والمحلي نسبة للمحلة الكبرى ، وقد اشتهر حفيده الفقيه المالكي وعالم اللغة والأديب والكاتب عز الدين أبو عبد الله محمد بن عبد السلام بن إسحق الأموي المحلي. ولد في المحلة الكبرى عام 750 هـ (الضوء اللامع للسخاوي).

من بني أسد : عائلة ابن تاج الرئاسة وهو اللقب الذي عرف به واحد من أئمة القراءات في المحلة الكبرى في القرن الثامن الهجري وهو الإمام محمد بن عبد الناصر الزبيري والذي اشتهرت عائلته بالغنى والثراء وعرفت بالتبحر في علوم القرآن ومنهم أبوه وجده ومات بالمحلة يوم السبت خامس عشر ربيع الأول سنة تسع وأربعين وسبع مائة بالطاعون ، ونبغ من أولاده قاضي قضاة مصر عبد الرحمن بن محمد الزبيري المعروف ويرجع نسبهم إلى الصحابي الجليل الزبير بن العوا. (وقد ذكر نسبه تقي الدين المقريزي في كتابه درر العقود الفريدة في تراجم الأعيان المفيدة).

من بني تيم (آل طلحة) : برهان الدين المحلي وهو إبراهيم بن عمر بن علي التاجر الرئيس برهان الدين المحلي المشهور ، قال المقريزي : ذكر أنه من ذرية طلحة بن عبيد الله وأنه ولد في سنة خمس وأربعين وسبعمائة فسماه جده لأمه العلامة شمس الدين محمد بن اللبان انتهى كلام المقريزي. قلت : انتهت إليه رئاسة التجار في زمانه وبلغ من الحظ في المتجر وسعة المال إلى الغاية وكان عنده حشمة ومروءة وخير ومعروف ، وجدد عمارة جامع عمرو بن العاص رضي الله عنه بمصر القديمة وبنى عدة أملاك تعرف به ولم يزل على رئاسته إلى أن توفي يوم الأربعاء ثاني عشرين شهر ربيع الأول سنة ست وثمانمائة وخلف مالا جزيلا رحمه الله تعالى “.(المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي ابن تغري بردي).

من بني تيم (آل الصديق) : الشيخ أبو العباس الحريثي وهو الفقيه والمتصوف أبو العباس أحمد بن يوسف الحريثي البكري الصديقي ويرجع في نسبه إلى جده الأعلى عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما ، وكان والده الشيخ يوسف الحريثي من أهل الطريقة ومن أصحاب الولي الأكرم سيدي محمد بن عنان العمري. نشأ في العبادة والإشتغال بالعلم وتلا القرآن العظيم للسبع ثم خدم سيدي محمد بن عنان وأخذ عنه الطريق وزوجه الشيخ بابنته وقربه أكثر من جميع أصحابه وتوفي عام 945 هـ (الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة للغزي).

من بني هاشم : آل العقاد الشاذلية ومنهم السيد عبد الواحد بن عبد السلام بن محيي الدين حفيد الشيخ عبد السلام بن مشيش الإدريسي وعرف بلقب العقاد لاشتغاله في عقد الحرير وتجارة النسيج حيث صارت المحلة من مراكز الطريقة الشاذلية منذ زمن مبكر ، ومن أحفاده السيد محسن بن الحسين العقاد والسيد يوسف بن أحمد العقاد والسيد مصطفى بن محمد العقاد دفين المحلة الكبرى والسيد أحمد الكبير بن مصطفى العقاد. وأشهرهم هو شيخ الطريقة الشاذلية الوفائية تاج الدين محمد بن أحمد العقاد ، ولد في المحلة الكبرى عام 1269 هـ / 1853 م

من بني كنانة : مجدد القرن التاسع الهجري الإمام سراج الدين أبو حفص عمر بن رسلان بن نصير بن صالح بن عبد الخالق بن عبد الحق الكناني (724 هـ ـ 805 هـ) ، ولد في قرية بلقينة مركز المحلة لأسرة تنتمي إلى عرب بني كنانة عرفت بالفضل والكرم والرياسة والعلم ، تلقى تعليمه بالمحلة ثم رحل إلى القاهرة ودرس على شيوخها ونبغ في الفقه الشافعي وحاز درجة الاجتهاد وجلس في حلقة بالأزهر.(الضوء اللامع).

ومن أشهر العائلات الكنانية التي تولت منصب القضاء في المحلة أسرة القاضي أحمد بن أبي بكر البلقيني الكناني المعروف بلقب ابن العجيمي والذي تولى قضاء المحلة فترة طويلة وتوفي عام 844 هـ ثم تولاها من بعده ابنه القاضي أوحد الدين أبو الفتح محمد ثم حفيده أبو السعادات بدر الدين وذلك على مدار القرن التاسع الهجري ،. (كتاب الروض الباسم في حوادث العمر والتراجم للحنفي).