المنصورة .. مدينة الملك الكامل

في عام 565 هـ تعرضت دمياط لحملة صليبية شرسة ضمت ألف سفينة من الفرنجة والبيزنطيين وذلك في عهد الخليفة العاضد بالله الفاطمي ووزارة صلاح الدين الأيوبي والذي انتدب خاله الأمير شهاب الدين الحارمي للدفاع عن المدينة بالجيش النظامي ومن خلفه جموع المطوعة من القبائل العربية التي استنفرها صلاح الدين من البرلس والغربية والشرقية ورابطت من جنوبي دمياط حتى منتصف المسافة بينها وبين القاهرة ..

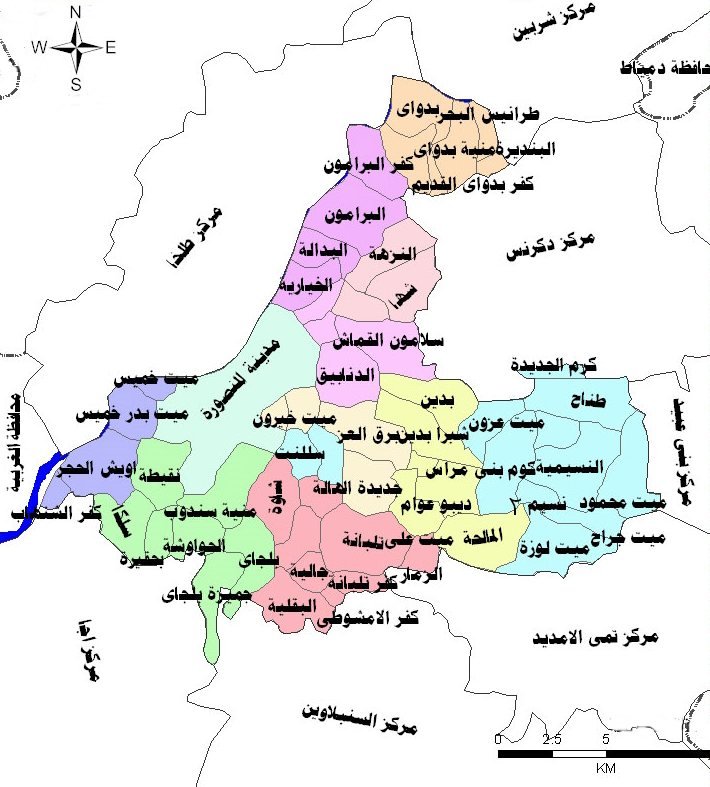

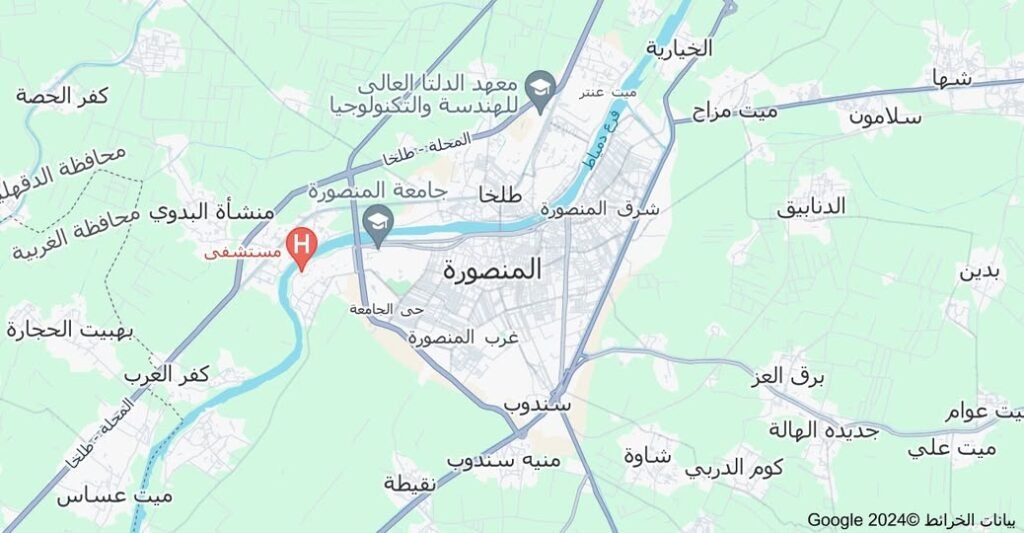

وبرزت أهمية تلك المنطقة خلال الحروب الصليبية حيث كانت دمياط الهدف الأول للهجوم فاستمرت مرابطة المطوعة على جانبي النيل ، وأثناء الحملة الصليبية الخامسة وبعد احتلال دمياط من قبل الفرنجة قرر الملك الكامل إنشاء معسكر له في تلك البقعة ليتمكن من الدفاع عن البلاد فاختار منطقة على النيل مقابل طلخا بالقرب من حوض زراعي يضمن له الإمداد عرف وقتها باسم حصة بني عدي (يمتد من النيل وحتى قاعدة المنصورة الجوية حاليا) ..

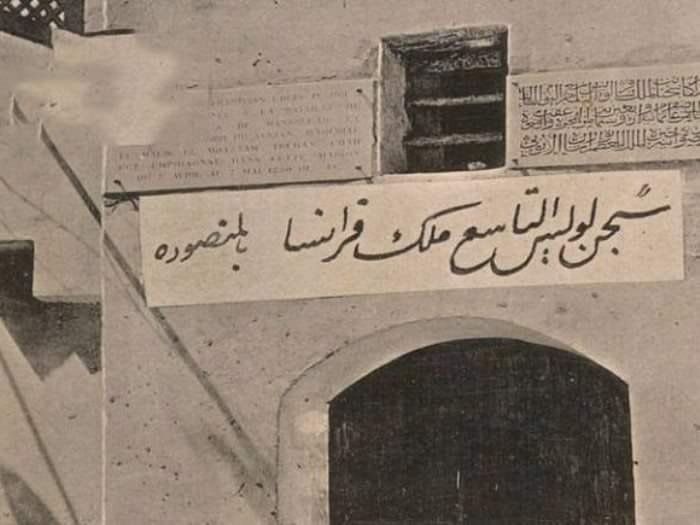

ومن هذه المدينة الناشئة رابط الملك الكامل وأدار معركته ضد الفرنجة حتى حقق عليهم انتصاره الكبير ثم اكتسبت المنصورة شهرتها عندما تصدت للحملة الصليبية السابعة بقيادة لويس التاسع والذي انتهى به الأمر أسيرا في دار قاضي البلدة فخر الدين إبراهيم بن لقمان ، وظلت طوال العهد المملوكي قلعة للرباط والدفاع عن الدلتا ثم تحولت إلى عاصمة للدقهلية بدلا من أشمون طناح في العصر العثماني بقرار من سليمان باشا الخادم ..

ويقول عنها المقريزي (إن هذه البلدة على رأس بحر أشموم بناها الملك الكامل ناصر الدين محمد بن الملك العادل أبي بكر بن أيوب في سنة 616 هـ عندما ملك الفرنج مدينة دمياط فنزل في موضع هذه البلدة وخيم به وبنى قصراً لسكناه وأمر من معه من الأمراء والعساكر بالبناء فبنيت هناك عدة دور ونصبت الأسواق وأدار عليها سوراً مما يلي البحر وستره بالآلات الحربية والستائر وسميت بالمنصورة تفاؤلا لها بالنصر ولم يزل بها حتى استرجع مدينة دمياط ثم صارت مدينة كبيرة بها المساجد والحمامات والأسواق) ..

كوم بني مراس

في القرن الرابع الهجري أنشأ الخليفة العزيز بالله الفاطمي خمس قرى جديدة تحمل اسمه لتكون سكنا لأتباعه من المغاربة وسميت كلها العزيزية ، اثنتان في الشرقية (بمركز بلبيس ومنيا القمح) وواحدة في الغربية بمركز سمنود وواحدة في الجيزة شمال البدرشين وواحدة بجوار قرية سللنت في الأعمال المرتاحية (مركز المنصورة حاليا) لتكون خاصة بقبيلة بني مراس ، وعرفت هذه الأخيرة في العصور الإسلامية باسم عزيزية سللنت ثم أدمجت معها في العصر المملوكي حيث أطبق عليها سللنت للتخفيف.

وكان موقعها الجغرافي شديد الأهمية حيث أمر الخليفة بحفر بحر يصل بينها وبين قرية طناح شرقا في نفس مسار ترعة تنيس القديمة وعرف باسم (بحر طناح) مما أسفر عن نهضة عمرانية وزراعية في المنطقة حيث تأسست عدة قرى جديدة على ضفاف البحر ، وكانت أكبر قرية فيهم هي قرية كوم بني مراس التي بلغ زمامها الزراعي قرابة ألف فدان ولا زالت تحتفظ باسمها القديم حتى اليوم وتقابلها على الناحية الأخرى من البحر قرية خليج قزمان (الخليج حاليا مركز المنصورة) ، ومن أشهر عائلاتها الحبالصة والموامنة وأولاد غيطاس والروجي التي ينتمي إليها علي باشا مبارك.

جاء في القاموس الجغرافي : ” كوم بني مراس هي من القرى القديمة وردت في قوانين ابن مماتي وفي المشترك لياقوت من أعمال المرتاحية وفي تحفة الإرشاد وردت محرفة باسم كوم بني مراص وفي التحفة باسمها الحالي من أعمال الدقهلية والمرتاحية ” ، وفي الخطط التوفيقية : ” كوم بني مراس قرية من مديرية الدقهلية بقسم نوسا الغيط وفى شمال قرية الخليج بنحو ثلاثمائة متر وفى شرقى منية عزون بنحو سبعمائة متر ، كوم الثعالب قرية من مديرية الدقهلية بمركز نوسا الغيط فى شمال طناح بنحو ألف وستمائة متر وفى شرقى منية عدلان بنحو ألفين وستمائة متر “.

وفي القرن التاسع الهجري ذكر ابن الجيعان مساحة الزمام الزراعي الأكبر في هذه القرى وذلك في التحفة السنية حيث يقول ” : كوم بني مراس مساحته 933 فدان به رزق 48 فدان عبرته كانت 3600 دينار والآن 1800 دينار كانت للمقطعين والآن لهم وللعربان وأوقاف وأملاك ورزق ، كوم بني هاني مساحته 375 فدان به رزق 6 أفدنة عبرته كانت 1200 دينار والآن 600 للمقطعين ، خليج قزمان مساحته 551 فدان به رزق 8 أفدنة كان باسم المقطعين والآن أملاك وأوقاف ” ، وهي القرية الوحيدة في مصر المنسوبة إلى بني مراس حيث توجد هذه التسمية فقط في المغرب بالقرب من ناحية طنجة وتعرف اليوم باسم شياخة بني مراس.

وفي أجوارها بقية القرى والتي سميت على اسم العشائر المغربية المتوطنة وهي منية الفضليين (الفاضلية وسميت حديثا كفر طناح وهي ملاصقة لقرية طناح) وكوم الثعالب (سميت حديثا النسيمية نسبة إلى وزير الداخلية محمد نسيم باشا من أكبر الملاك فيها) وقرية بر بنسقه (برق العز حاليا وقد سميت على اسم عمدتها الشيخ محمد أبو العز لثقل اسمها) وقرية جديدة ربيعة وقرية الهالة (أدمجت معا في العصر الحديث وهي جديدة الهالة حاليا).

وعلى امتداد البحر انتشرت الإقطاعيات المختلفة ومنها منية الصارم ومنية خيرون ومنية عزون ومنية علي ومنية عوام ومنية محمود ، وجميعها ذكر في قوانين ابن مماتي في القرن السادس الهجري ضمن الأعمال المرتاحية وكذلك في كتاب تحفة الإرشاد ، وفي والتحفة السنية لابن الجيعان في القرن التاسع الهجري جاءت ضمن أعمال الدقهلية والمرتاحية واحتفظت بأسمائها التي تأسست بها حتى اليوم لكن في تاريخ سنة 1228 هـ تغيرت كلمة منية إلى ميت للتخفيف وذكرها كلها علي باشا مبارك في الخطط التوفيقية وحدد مواقعها الجغرافية.

وذكر القلقشندي في كتاب قلائد الجمان نسب قبيلة بني مراس ومنازلها فقال : قال الحمداني : ومن كنانة عذرة هذه بالدقهلية والمرتاحية، ويعرفون بالحمارسة يعني بالحاء والسين المهملتين ، قال: وهم ينسبون أنفسهم إلى قريش ، ثم قال : ومنهم بنو شهاب وبنو ريدة والرواشدة وهم غير رواشدة هلباء يعني الآتي ذكرهم في بني حرام وبنو عصا وبنو محمود وبنو سنان وبنو حمزة وبنو مراس ومنزل بني مراس هؤلاء يعرف بكوم بني مراس من اُرتاحية ولهم منية محمود ومنية عدلان ، ومن كنانة عذرة أيضاً بنو لام قال الحمداني : وليسوا بلأم الحجاز ، وبنو شمس والفضليون وهم الفضلية وقرارهم كوم الثعالب وما داناها ، ومنهم أيضاً بنو زيد مراس وبنو زيد عُذرة وبنو صُبيح وبنو ليث وبنو مطية وبنو يونس بضم الياء المثناة التحتية وسكون الواو والسين المهملة وغيرهم ، ومن كنانة عذرة هذه أيضاً قوم ببلاد الشرقية بضفة النيل.

وفصل علي باشا مبارك في الخطط التوفيقية أهمية بحر طناح حيث يقول : بحر طناح هذا البحر من الأبحر القديمة ويظهر أن فمه كان من القديم من بحر النيل ، والآن فمه خارج من ترعة أم سلمة من الشاطئ الشرقى بجوار ناحية ميت الصارم والسللنت ومتصل إلى المشرع ، وبه قنطرة ميت فارس بعينين اثنتين مستجدة ، وإلى الآن ما صار اتمامها وبناؤها بالطوب الأحمر وحجر الآلة ، وليس على البحر المذكور قناطر خلاف هذه القنطرة ، والنواحى الشهيرة التى على البحر المذكور هى : ناحية سللنت ، وميت الصارم ، وبر تنقص ، وميت على ، والجديدة ، والخليج ، وطناح ، وميت فارس ، وكفرها ، وبنى عبيد.

حصة بني عدي وأجوار المنصورة

قبل بناء مدينة المنصورة في موقعها الحالي كانت المنطقة في أجوارها عرضة للخطر الشديد عندما تتهدد مدينة دمياط من البيزنطيين أو الصليبيين أو النورمان وذلك في الوقت الذي ضعفت فيه الدولة الفاطمية مما اضطر الوزير الصالح طلائع بن رزيك لاستقدام عشائر موالية له ومنحها إقطاعات في هذه المنطقة حيث يكون رباطها في موضع سكنها ثم سار على نهجه صلاح الدين الأيوبي حيث توسع في الأمر بعد حصار دمياط عام 565 هـ بواسطة ملك صقلية النورماندي فقام بنشر المتطوعة على الساحل الشرقي لفرع دمياط جنوب البحر الصغير.

وخلال تلك الفترة تأسست عدة قرى جنوب البحر الصغير لأنه كان خط الدفاع الأخير (يمتد من الغرب إلى الشرق) ، وهذه القرى هي حصة بني عدي وتلبانة عدي وبربا عدي (وموضعها اليوم كفور تلبانة والأرض التي أقيمت عليها قاعدة المنصورة الجوية) وحصة بني عطية وحصة أبو الشرى ومنية البقلي ومنية الحواوشة ومنية الخياريين ومنية الشاميين (الزمار) ومنية حضر (ميت حدر) ومنية طلخا (أدمجت في المنصورة وكانت مقابل طلخا) ومنية جديلة (أدمجت في المنصورة وتنسب لعشيرة جديلة الطائية) ..

وفي أجوارهم نشأت كل من منية الأخرس (جميزة بلجاي) ومنية فاتك (كفر ميت فاتك) وكوم الذربي (كوم الدربي) ومنية بدواي ومنية سندوب (أدمجت في سندوب) ومنية الأكراد ومنية جراح ومنية خميس ومنية بدر خميس ومنية لوزة ومنية مزاح ، وجميعها من قرى الروك الصلاحي حيث ذكرت باسمها في قوانين الدواوين ثم تحولت كلمة منية إلى ميت في العصر العثماني في عدد منها وحذفت من بعضها الآخر مثل البقلية والحواوشة والخيارية.

وقد جاء في القاموس الجغرافي عن حصة بني عدي قوله : ” كفر تلبانة : هي من القرى القديمة اسمها الأصلي الشرقانة وردت في التحفة وقال إنها حصة بني عدي من كفور تلبانة من أعمال الدقهلية والمرتاحية ووردت في دفتر المقاطعات سنة 1079 هـ باسمها الأصلي وفي تاريخ سنة 1230 هـ باسمها الحالي بسبب مجاورتها لناحية تلبانة ” ، وقال عنها ابن الجيعان : ” الشرقانة من كفور تلبانة وهي حصة بني عدي مساحتها 298 فدان عبرتها كانت 400 دينار ثم استقرت بحق النصف كانت للمقطعين والآن وقف وملك ورزق متفرقة “.

أما قرية تلبانة عدي فكانت الأكبر في عدد سكانها وفي مساحة زمامها الزراعي حيث يقول عنها محمد رمزي : ” تلبانة : هي من القرى القديمة اسمها الأصلي تلبانة عدي وردت به في المشترك لياقوت وفي قوانين ابن مماتي وفي تحفة الإرشاد من أعمال المرتاحية وفي التحفة من أعمال الدقهلية والمرتاحية وفي تاريخ سنة 1228 هـ وردت مختصرة باسمها الحالي ” ، وقال عنها ابن الجيعان : ” تلبانة عدي مساحتها 2225 فدان بها رزق 79 فدان عبرتها كانت 10000 دينار ثم استقرت في سنة 784 بحق النصف كانت للمقطعين والآن لهم وأملاك “.

وذكرها علي باشا مبارك في الخطط التوفيقية وحدد موضعها فقال : ” تلبانة عدى وهى قرية من مديرية الدقهلية بقسم نوسا الغيط على الشاطئ الشرقى لترعة أم سلمة وفى الجنوب الشرقى لمنية على بنحو أربعة آلاف متر ، وفى الجنوب الغربى لمنية الأكراد بنحو ألفين وثمانمائة متر وبها جامع وقليل نخيل “.

ويذكر الدكتور محمود محمد السيد نقلا عن ابن إياس دور بني عدي في معركة المنصورة وذلك في كتابه (تاريخ القبائل العربية في عصر الدولتين الأيوبية والمملوكية) حيث يقول : ” ركب الأمير بيبرس البندقداري والأمير لاجين وغيرهما من الأمراء وخرج معهم السواد الأعظم من العوام والفلاحين ومنهم قبائل العرب من بني كنانة وبني مدلج وبني عدي وفي أيديهم المقاليع والحجارة وهجم المماليك البحرية وفي أيديهم السيوف والدبابيس والرماح ومنهم طائفة يرمون بالنشاب فحملوا على الفرنج حملة واحدة ”.

البرامون

في يوم 30 أغسطس عام 1221 م. شهدت قرية البرامون إسدال الستار على مغامرة الصليبيين في غزو مصر من خلال الحملة الصليبية الخامسة التي احتلوا فيها دمياط ودامت فيها الحرب ثلاث سنوات انتهت بهزيمة الغزاة وتوقيع معاهدة الصلح التي عرفت في كتابات الفرنجة باسم (استسلام برمون).

جاء في كتاب الموسوعة التاريخية : ” وما زال الكامل قائماً في تأمين الفرنج إلى أن وافقه بقية الملوك على أن يبعث الفرنج برهائن من ملوكهم – لا من أمرائهم – إلى أن يسلموا دمياط فطلب الفرنج أن يكون ابن الملك الكامل عندهم رهينة ، إلى أن تعود إليهم رهائنهم ، فتقرر الأمر على ذلك.

وحلف كل من ملوك المسلمين والفرنج في سابع شهر رجب ، وبعث الفرنج بعشرين ملكاً من ملوكهم رهناً منهم يوحنا صاحب عكا ونائب البابا ، وبعث الملك الكامل إليهم بابنه الملك الصالح نجم الدين أيوب وله من العمر يومئذ خمس عشرة سنة ومعه جماعة من خواصه.

وعندما قدم ملوك الفرنج جلس لهم الملك الكامل مجلساً عظيماً ، ووقف الملوك من إخوته وأهل بيته بين يديه بظاهر البرمون في يوم الأربعاء التاسع عشر من شهر رجب ، فهال الفرنج ما شاهدوا من تلك العظمة وبهاء ذلك الناموس ، وقدمت قسوس الفرنج ورهبانهم إلى دمياط ليسلموها إلى المسلمين ، فتسلمها المسلمون في يوم الأربعاء التاسع عشر من شهر رجب “.

وجاء عنها في الخطط التوفيقية : ” برمون بلدة من مديرية الدقهلية بمركز شها على الشاطئ الشرقى لفرع دمياط ، وفى جنوب ناحية بدواى بنحو خمسة آلاف وخمسمائة متر ، وفى الشمال الغربى لناحية شها بنحو خمسة آلاف ومائتى متر.

وفى كتاب البيان والإعراب عمن بمصر من الأعراب للمقريزى : أن هذه البلدة كانت لعرب الحيادرة ، وهم ولد حيدرة بن معروف بن حبيب بن الوليد بن سويد ، وهم طائفة كثيرة ، ولبنى عمارة بن الوليد بن سويد وفيهم عدد “.

وجاء عنها في القاموس الجغرافي : ” هي من القرى القديمة ذكرها أميلينو في جغرافيته فقال إن اسمها الرومي بارامون والقبطي باراموني والأول يتفق مع اسمها الحالي ، وردت في قوانين ابن مماتي وفي تحفة الإرشاد ضمن ناحية البرمونين من أعمال الدقهلية ، ووردت في التحفة ضمن البرمونين البحري والقبلي من أعمال الدقهلية والمرتاحية.

وفي الانتصار وردت محرفة باسم البرموس ، وفي تاريخ سنة 1230 هـ قسمت البرمونين إلى ناحيتين إحداهما البرامون وهي هذه التي كانت تعرف بالبرمون قبلي بالنسبة لموقعها من البرمون البحري وهو كفر البرامون “.

ملكة المنصورة

” واحفظ اللهم الجهة الصالحية ملكة المسلمين عصمة الدنيا والدين ذات الحجاب الجميل والستر الجليل أم خليل المستعصمية صاحبة السلطان الملك الصالح ” .. هذا هو نص الدعاء الرسمي على منابر سلطنة مصر والشام للمرأة الوحيدة التي قدر لها ان تجلس على عرش السلطنة بصفة رسمية وتصدر العملة باسمها بل وتصبح مؤسسة دولة المماليك التي كانت من اقوى دول العصور الوسطى .. شجر الدر ..

في المواقف العصيبة قد يفقد الرجال رباطة جأشهم ويصيبهم الارتباك ويعجزون عن اتخاذ القرار السليم .. لكن امرأة واحدة قدر لها أن تلعب دورا مصيريا أثناء معركة المنصورة الفاصلة عندما كانت قوات الفرنجة تحاصر المدينة بينما السلطان الصالح نجم الدين أيوب قد وافته المنية .. وذلك باتخاذها مجموعة من التدابير في الوقت المناسب كان لها فضل كبير في الحفاظ على الروح المعنوية للجيش المقاتل ..

عندما تيقنت شجر الدر من وفاة السلطان قامت بإغلاق أبواب المخدع ومنعت الدخول عليه ثم أرسلت في استدعاء كبير الخدم ورئيس القصر الطواشي جمال الدين محسن فعرفته بالأمر وطلبت منه إغلاق أبواب القصر ومنع أي شخص من الدخول على السلطان ثم أرسلت في طلب أتابك العسكر الأمير فخر الدين يوسف بن شيخ الشيوخ واجتمع الثلاثة ليلا حيث اتفقوا على إخفاء الخبر ..

وفي اليوم التالي استدعت شجر الدر كبير المماليك الصالحية الأمير فارس الدين أقطاي الجمدار وطلبت منه السفر على عجل لإحضار ولي العهد الأمير تورانشاه من حصن كيفا الموجود على ضفة نهر دجلة في مدينة آمد (تركيا حاليا) .. وحتى تظل الأمور طبيعية في الظاهر كلفت شجر الدر أحد موظفي القصر ويدعى السهيلي أن يقلد توقيع السلطان على المكتوبات والمراسيم وتختمها هي بخاتم السلطان ..

بعد ذلك قامت بتجهيز الجثمان وتكفينه ثم أنزلته من المنصورة ليلا في حراسة مجموعة من المماليك الأشداء حيث نقل في سفينة صغيرة إلى القاهرة ليدفن مؤقتا في قلعة الروضة (المنيل حاليا) .. وفي نفس الوقت بعثت برسالة سرية إلى نائب السلطنة في الديار المصرية الأمير حسام الدين بن أبي علي الهذباني والذي أصدر تعليماته بالدعاء لولي العهد بعد أبيه على منابر القاهرة ..

ودارت رحى معركة المنصورة والجميع يظن أن السلطان هو الذي يدير الأمور ولم يتسرب الخبر إلا بعد تحقيق الانتصار وفشل الفرنجة في دخول المدينة .. وعندما تيقن الفرنجة من الخبر بواسطة جواسيسهم كان الوقت قد فات حيث وصل تورانشاه إلى دمشق (العاصمة الثانية للسلطنة) وأعلن منها تسلمه مقاليد الحكم ثم خرج منها متوجها إلى مصر ليكمل الفصل الأخير من المعركة الفاصلة ..

المنصورة .. قاهرة الفرنجة

العيد القومي لمحافظة الدقهلية يوافق يوم 8 فبراير وهو ذكرى معركة المنصورة عندما قرر ملك فرنسا القديس لويس التاسع القيام بالحملة الصليبية السابعة حيث نزلت جيوشه في الأراضي المصرية واستولت على دمياط وبدلا من الاتجاه غربا للاستيلاء على الاسكندرية كما كان مخططا زحفت جيوشهم باتجاه مدينة المنصورة للاستيلاء عليها لأنها العقبة الكبيرة في طريقهم إلى القاهرة وقد أخفت شجر الدر خبر وفاة السلطان الصالح نجم الدين أيوب وأرسلت في طلب تورانشاه من الشام على عجل ..

وعندما اقتربت جيوش الفرنجة من أسوار المنصورة تعرضت لقصف شديد بقذائف النفط الملتهب فتحرق آلاتهم وجنودهم وقد وصفها الفارس المؤرخ جوانفيل كما يلي : ” كانت النار الإغريقية تتطاير بحجم كبير كأنها برميل عصير الحصرم وكان لها ذنب بطول الرمح الطويل ويسمع لها هزيم كهزيم الصاعقة أو التنين الطائر ويصدر عنها ضوء ينير المعسكر في الليل وكأنه في النهار .. إن أوصالي كانت ترتجف في كل مرة يلقي فيها المصريون بقذائفهم هذه وإن الصليبيين كانوا لدى وصول كل قذيفة يجثون على ركبهم بينما يرفع الملك لويس يديه إلى السماء ويهتف باكيا : أيها السيد الإله احفظ لي عشيرتي ” ويقول المؤرخ الفرنسي سيديو في كتابه تاريخ العرب العام إن هذه النار الإغريقية كانت مخلوطة بكميات من ملح البارود ..

وأثناء الحصار قام المصريون بتوسيع البحر الصغير الذي يفصل المنصورة عن جيوش الفرنجة مما اضطر لويس إلى عبور مخاضة عند قرية سلمون حيث اندفعت مقدمة جيشه إلى داخل المنصورة بقيادة شقيقه الكونت دارتوا واصطدمت بالمماليك في شوارع وطرقات البلدة حيث تلقفوهم بالمتاريس بينما الأهالي يقذفونهم بالحجارة من فوق الأسطح فكان نصيبهم الموت المحقق ثم خرج المماليك لقتال لويس التاسع فأفشلوا عبوره للنهر ، وعندما وصل تورانشاه أمر بنقل قسم من الأسطول المصري إلى بحر المحلة ليكون خلف معسكر الأعداء ونقلت السفن مفككة من سمنود على ظهور الإبل وأعيد تركيبها في فرع دمياط وشحنت بالأسلحة والمقاتلين من المتطوعين مما أسفر عن تدمير الأسطول الصليبي تماما ..

أصبح الجيش الصليبي على البر محاصرا حيث انقطعت الإمدادات وقل الزاد ولم يعد أمامه إلا الانسحاب باتجاه دمياط ومن ورائه الجيش الإسلامي يهاجمهم بالرماح والسهام وعندما وصلت مقدمة الفرنجة إلى فارسكور كانت مؤخرته لا تزال في شرمشاح حيث كان الملك لويس يعاني من المرض الشديد فلجأ إلى أحد الأكواخ في قرية منية أبي عبدالله بينما تورانشاه يهاجمهم بكل قوته ويلحق بهم الهزيمة الساحقة ووقع لويس التاسع في الأسر حيث نقل إلى المنصورة في دار قاضي الإنشاء فخر الدين إبراهيم بن لقمان وفي حراسة الطواشي صبيح المعظمي وظل هناك حتى الجلاء التام عن البلاد.

مدينة المنصورة وأعلامها

جاء في الخطط التوفيقية ولم تزل هذه المدينة إلى اليوم عامرة آهلة ، بل ازدادت عمارتها وثروة أهلها ، وفيها ديوان المديرية والمجلس المحلى الضابطية والمحكمة الشرعية ، وهى محكمة ولاية كبيرة مأذونة بالمبايعات والإسقاطات والأيلولات والرهونات ونحو ذل ،. وفى مراكز مديريتها خمس محاكم غيرها كانت مأذونة بما عدا عقد بيع الأطيان ، فإن ذلك لا يكون إلا أمام المدير أو وكيله ، وهى محكمة منية عمر وسمنود والسنبلاوين ودكرنس وفارسكور.

وفى مدينة المنصورة أستبالية لمعالجة المرضى وشون لغلال الميرى ، ومبان مشيدة وقيساريات وخانات نحو الخمسين مشحونة بالمتاجر ، فيوجد بها طاقات المقصب وثياب الحرير والجوخ وثياب الكتان والقطن ، والنحاس وغير ذلك من مشتملات المدن الكبيرة ، وبها بورصات على شاطئ النيل تجتمع فيها التجار من الإفرنج وغيرهم وبها جملة من المقاهى والخمارات.

وشوارعها حسنة معتدلة الهواء ، فيها الشارع الجديد الذى افتتح بأمر الخديوى إسماعيل باشا ، وقد أمر فى المدن عموما بتعديل الشوارع وتوسعتها ليدخل الهواء والشمس فى خلال المنازل لجلب الصحة ، فجعل عرض ذلك الشارع أحد عشر مترا، يبتدأ من أمام ديوان المديرية إلى محطة السكة الحديد.

والعمارات فيها جارية على مقتضى التنظيم ، وبها حمامان قديمان وخمس معاصر وثلاث سيارج ومعمل دجاج ، وأربعة معامل للحلوى ، وثلاثة عشر وابور لحلج القطن وطحن الغلال ، ومصابغ كثيرة ومكاتب لتعليم القرآن ، ومدارس لتعليم اللغات ، وورشتان لإصلاح الآلات البخارية ، وفيها على شاطئ البحر أربعة قصور فى أحسن وضع ، ومنازل كذلك وسراى عظيمة للخديوى إسماعيل باشا بمنتزه نحو أربعين فدانا.

وبها أربعة حدائق ذات بهجة ، وسواق وأسواق دائمة ، وسوق عمومى كل يوم ثلاثاء ، وفيها أرباب حرف وصنائع مثل حياكة القطن والصوف والحرير وصياغة الحلى والنجارة والخياطة وغير ذلك ، وفيها فوريقة كبيرة لغزل القطن ونسجه ، من إنشاء العزيز محمد على استعملت مدة ثم بطلت كغيرها من الفوريقات ، وآثارها باقية إلى الآن ، وقد عمل فى محلها قشلاق للعساكر ، وبها أيضا فوريقة للكتان.

وينسب اليها كما فى الضوء اللامع : محمد بن محمد بن أحمد بن عمر ابن كميل كحميد بن عوض بن رشيد البدر بن الشمس بن الشهاب ابن السراج بن الكمال المنصورى الشافعى ويعرف بابن كميل ثم بابن أحمد ، ولد بعد سنة عشرين وثمانمائة بالمنصورة ناب فى القضاء عن قريبه أبى البقاء ، واستقل بقضاء بلده بل وبمنية سلسيل ودمياط ، ولم يلبث أن مات فجأة بسلمون فى يوم الجمعة سلخ جمادى الأولى سنة ثمان وسبعين وثمانمائة ، وحمل فى يومه إلى المنصورة ودفن بها.

ومنها أيضا: محمد بن محمد بن خلف بن كميل ابن عوض ابن رشيد بن على الجلال أبو البقاء الكمال الشافعى المنصورى ، والد الصلاح محمد ويعرف بان كميل ، ولد قبل الثمانمائة بيسير بالمنصورة وقطن القاهرة فى أوقات متفرقة ، وولى قضاء بلده وكذا دمياط والمحلة ، وحدّث بالكثير ، وكان تام العقل متواضعا ذا دهاء وخبرة ، مات فى سنة ثمان وستين وثمانمائة.

ونشأ منها كما فى الجبرتى : الأديب الماهر الشيخ رمضان بن محمد المنصورى الأحمدى الشهير بالحمامى سبط آل الباز ، ولد بالمنصورة وقرأ المتون على مشايخ بلده وانزوى إلى شيخ الأدب محمد المنصورى الشاعر ، فرقّاه فى الشعر وهذبه وبه تخرج ، وورد إلى مصر مرارا وسمعنا من قصائده وكلامه الكثير ، وله قصائد سنية فى المدائح الأحمدية تنشد فى الجموع وبينه وبين الأديب قاسم وعبد القادر المدنى مداعبات ، وأخبر أنه ورد الحرمين ومدح كلا من الشريف والوزير وأكابر الأعيان بقصائد طنانة ، وكان ينشد منها جملة مستكثرة تدل على طول باعه فى الفصاحة ، توفي فى ثغر جدة فى سنة إحدى وتسعين ومائة وألف.

ثورة المنصورة ضد الحملة الفرنسية

قال علي باشا مبارك : وفى كتاب سيرة بونابرت : إنه لما استولت الفرنساوية على الأقاليم المصرية ورتبوا الأقاليم ، جعل أمير جيوشهم فى كل إقليم حاكما من رؤساء عساكرهم فكان فى إقليم المنصورة الجنرال دوقا ، وجعل فى مدينة المنصورة نفسها ما ينيف على مائة وثلاثين من العساكر الفرنساوية.

ومع أن البلاد كانت قد دخلت تحت طاعتهم ، فكانت العرب لم تزل تناوشهم وأهالى البلاد لم يزالوا يضمرون لهم العداوة ويتمنون إزالتهم والقيام عليهم ، ومن ذلك ما وقع لهم فى مدينة المنصورة ، فإن أهلها من حين إقامة عسكر الفرنسيس بها كانوا يدبرون الأمر بينهم فى القيام عليهم وطردهم منها.

وحيث كانت هذه المدينة بعيدة عن القاهرة وبرها متسع وعربها كثيرة ، ولها سوق كل خميس يجتمع فيه كثير من الناس للبيع والشراء ، ففى أحد أيام السوق قامت أهالى المدينة وكبسوا هؤلاء العساكر ، وانتشب الحرب بينهم ، فتضايق منهم الفرنساوية وكاد يفرغ ما عندهم من البارود ، فخرجوا إلى البحر ونزلوا فى مراكب فتكاثرت عليهم اللموم المجتمعة ، وكان ذلك وقت جبر النيل ، فلم ترض رؤساء المراكب بالسير معهم ، فالتجئوا إلى البر وقصدوا السير برا إلى مصر ، فلم تمكنهم أولئك الأمم ، وأورثوهم مواريث العدم ، ولم يزالوا يكافحون عن أرواحهم ويدافعون إلى أن قتلوا عن آخرهم.

ولما وصلت الأخبار إلى مصر اشتد بأمير الجيوش الغيظ والغضب وأمر الجنرال دوقا بأن يتوجه الى المنصورة ويحرقها ويقتل كل من بها ، فسار الجنرال بثلاثة آلاف من العساكر.

ولما بلغ أهالى المنصورة قدومه هربوا منه ولم يبق إلا القليل ، وحين وصوله رأى البلد خرابا ، وتقدم إليه الباقون واعتذروا له بقولهم : إن أهالى المدينة ليس لهم ذنب فى ذلك الصنيع ، وإنما صدر ذلك من الفلاحين والعرب ، وأن أهالى المدينة حيث تحققوا أن ليس لهم اقتدار على منع أولئك اللموم فروا هاربين ، فقبل عذرهم وعفا عن خراب ديارهم ، وأمرهم بالرجوع والطاعة والخضوع ، ولكن قال لهم : حيث إنكم فى أول إقدامهم على مبادئ هذه الأمور لم تخبروا بذلك ، ولا قدمتم به إفادة فيلزمكم أن تدفعوا أربعة آلاف كيسة جريمة قيمة قصاصكم حيث فرطتم فى هذا الأمر ، فدفعوها.

وعرض على أمير الجيوش ما فعل معهم فرجع له الجواب : بأن يأمر أهل تلك الأقاليم بأن يرفعوا بيرق الفرنساوية على رؤوس المآذن ، وكل بلد لا ترفعه حالا تحرق.

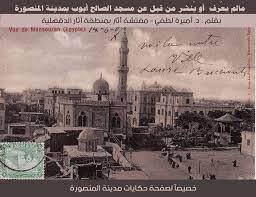

مساجد المنصورة القديمة

في الخطط التوفيقية : وبها نحو عشرين مسجدا عامرة بالجمعة والجماعة ، وفى كثير منها تقرأ دروس العلم الشرعى فمنها : مسجد سيدى عبد الله الموافى القطيط بشارع الموافى له ثلاثة أبواب ، وبه أربعون عمودا من الحجر وأرصفة مفروشة بالبلاط ، ومنارته فى أحسن وضع ، وبداخله مقام سيدى عبد الله المذكور ، وعليه قبة ، ومقام سيدى على الأسمر.

ويقال : أن هذا المسجد من بناء الصالح أيوب فى سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة ثم جدد فى سنة ثمان وتسعين وتسعمائة ، وبجواره من الجهة القبلية مطبخ يطبخ فيه عند عمل مولد سيدى عبد الله الموافى فى كل سنة فى شهر ربيع الآخر ، ويقال : أنه بهذا المطبخ حبس سلطان فرنسا أيام حرب دمياط.

مسجد الشيخ ياسين المشهور بصنجق الأولياء ، فى غربيها به ستة أعمدة من الرخام ، وأرضه مفروشة بالبلاط وله بابان ، ويتصل به مقام سيدى ياسين ، فيه عمودان من الرخام ، وأرضه كذلك وعليه قبة مرتفعة ، وأمام المقام مقصورة أرضيتها من رخام ، وبها عمودان من خشب ودرابزين من حديد.

وقد جدد هذا المسجد والمقام على بيك القريعى سنة ست وثمانين ومائتين وألف ، وبه درس علم دائم ، وأمامه فضاء متسع يعمل فيه مولد النبى ﷺ فى شهر ربيع الأول ، فيجتمع هناك خلق كثير ، وتضرب الخيام وتنتصب الأسواق فيمكث كذلك ثمانية أيام.

وعادتهم فى أول انعقاد المولد أن يجتمع مشايخ الطرق وأتباعهم بالأشائر والطبول والكؤسات ، فيطوفون حول البلد فى موكب عظيم لابسين أفخر ملابسهم ، يقرءون الصلوات وأمامهم أنواع البخور ، ونقيب الأشراف فى آخرهم إلى أن يصلوا إلى صار فى وسط تلك الساحة ، ويستمرون فى الأذكار وتلاوة القرآن ، وبعضهم فى اللهو واللعب الى فراغ المولد.

مسجد المحمودية بصاغة الغز فى الشارع العمومى ، مبنى بالحجر الدستور ، أنشأه محمود بيك أحد أتباع الصالح أيوب فى سنة ثمانمائة وهو الآن متخرب.

مسجد سيدى ريحان بشارع سوق التجار ، به تسعة أعمدة من الحج ، وأرضه مبلطة ، وله بابان وبه مقام سيدى ريحان ، وسيدى حسن الصوحى ، ويقال : إنه من بناء سيدى ريحان فى سنة ثمان وثمانين من القرن السابع ، وهو مقام الشعائر وبه درس دائم.

مسجد سيدى محمد النجار ، ويقال إنه بناه فى سنة عشرين ومائة بعد الألف ، وللسيد محمد هذا مولد كل سنة فى شهر جمادى الأولى.

مسجد الكتخدا بشارع الموافى العمومى به أحد عشر عمودا ، وأرضه مبلطة ، وله منارة ، وبه ضريح يعرف بالأربعين ، وهو من بناء محمد كتخدا فى سنة خمس وثمانين وتسعمائة.

المسجد الجديد بالشارع العمومى ، به أربعة أعمدة ، جدد سنة سبعين من هذا القرن ، وبه مقصورة فيها قبر الشيخ على الصالح ، وقبر آخر ، ومقصورة أخرى بها قبر بانيه الحاج سليمان القهوجى وبه درس دائم.

المسجد الصغير فى شارع البحر أمام ديوان المديرية به ستة أعمدة من الرخام ، ومنارته منفصلة عنه وقد أخذ منه الشارع جانبا ، وجدد من طرف الأوقاف منذ أربع سنين ويقال : إنه من إنشاء الصالح الصغير فى سنة ستمائة.

مساجد وزوايا المنصورة في العصر العثماني

جاء في الخطط التوفيقية : مسجد دليور كاشف بشارع البحر أيضا جدده الكاشف المذكور سنة عشر بعد الألف به أربعة أعمدة من الحجر ، وأرضه من بلاط وبجواره من الجهة الشرقية قبر بانيه ، وقد رمّه قاضى المديرية الشيخ عبد الرحمن منذ ثلاث سنين.

مسجد إدريس كاشف بشارع سوق التجار ، جدد سنة خمس عشرة بعد التسعمائة.

مسجد البهلول بشارع البهلول ، به أربعة أعمدة من الحجر ، وبداخله مقصورة على تربة بانيه الشيخ عمر الخطاب فى سنة خمسين بعد الألف ، وبجواره من جهة الشرق قبة بها مقام الشيخ محمد البهلول.

مسجد الدولتى بشارع سوق التجار به ثلاثة عشر عمودا من الحجر أنشأه ولى الله الشيخ محمد الدولتى فى سنة خمسين بعد التسعمائة ، وله به مقام عليه مقصورة وقبة ، وفى سنة ستين بعد المائتين والألف قد رمّه ذريته.

مسجد الحرار بشارع سوق التجار أيضا مبلط الأرضية ، وعمده ستة من الحجر ، أنشأه السيد على الشناوى أحد أعيانها سنة ثلاث عشرة بعد المائتين والألف.

مسجد سيدى خالد بشارع البحر به ثلاثة عشر عمودا ، وقبر بانيه سيدى خالد عليه مقصورة وكان بناؤه على رأس الألف ، ثم فى سنة أربعين بعد المائتين رمّه رستم بيك.

مسجد الأربعين بقرب شاطئ البحرية به تسعة أعمدة من الآجر ، وتاريخ بنائه سنة ثمانين وخمسمائة ، ثم جدد فى سنة سبع وثمانين بعد المائتين والألف ، وبه مقام يعرف بمقام الأربعين.

مسجد العجمى بشارع درب الجمالة ، به أربعة أعمدة من الحجر ومنارته صغيرة ، وبجواره فى الشمال الغربى مقام ولى الله المذكور ، ولذلك الولى مولد فى شهر ربيع الآخر كل عام.

مسجد الشيخ سنبل بشارع البحر به أربعة أعمدة من الرخام ، وعمودان من المرمر ، ويقال : إنه من بناء الحلبى الغندور فى سنة عشرين بعد الألف ، وهو متخرب وفيه مقصورة بداخلها ضريح الشيخ سنبل شرف الدين ، يقال : إنه من حاشية سيدى إبراهيم الدسوقى.

مسجد الجعفرية بقرب الشط ، مبلط الأرضية ، وعمده ستة من الحجر وقد رمّه محمد بيك سعيد سنة سبعين ومائتين وألف.

مسجد الشيخة عائشة بشارع الشيخة ، به خمسة أعمدة من الحجر ، وأرضه من البلاط وبجواره من الجهة الشرقية مقام الشيخة عائشة ، عليه قبة وجدده على كاشف سنة أربعين من القرن الثالث عشر.

ولجميع هذه المساجد منارات بأوضاع حسنة وتقام فيها الجمعة والجماعة.

وبها من الزوايا : زاوية الشيخ حبيب الهندى بقرب الشط ، بناها الشيخ حبيب سنة مائة وألف وبها ضريحه وزاوية الشيخة مريم بحارة النصارى ، لها منارة وبها ضريحها ، بناها حمزة العدل سنة عشرين ومائتين وألف.

وبها مقامات كثير من أولياء الله تعالى غير ما ذكر منهم : مقام سيدى حسن الكنانى فى مقبرة بجوار البلد من الجهة القبلية ، وبجواره مقصورتان يقال أن بهما أربعين وليا ، ومقام سيدى حسنين به ثلاثة لواوين ، وله مولد كل سنة فى شهر ذى الحجة ، ومقام الشيخ على أبى زيد والشيخ سام والشيخ سند بحارة سند ، له مولد كل سنة فى جمادى الآخرة.

ومقام الشيخ محمد الطباخى ، والشيخ محمد كميل ، ومقام الشيخ على العراقى ، ومقام الست أم الشعور ، والشيخ سعد أبى السعود ، ومقام الشيخ يونس أبى عبدة ، والشيخ على المغربى ، والشيخ صيام ، والشيخ سنك ، والشيخ عبد الجليل ، والشيخ الظاهر ، والشيخ الطمية ، والست بغداد.

ميت مزاح

في نهاية العصر الفاطمي توزعت العشائر العربية لترابط بين دمياط والقاهرة بمحاذاة فرع دمياط تحسبا لهجمات الصليبيين المتكررة ، ومنها ثلاث قرى متقاربة سميت على أسماء العشائر وهي منية بني فاتك (كفر ميت فاتك حاليا) ومنية بني مزاح (ميت مزاح حاليا) وجديلة (وهي اليوم حي من أحياء مدينة المنصورة).

وذكر ابن الجيعان في القرن التاسع الهجري قرية منية مزاح مع جديلة حيث كان زمامهما الزراعي مشتركا ، فقال : ” جديلة ومنية مزاح مساحتها 1300 فدان بها رزق 36 فدان عبرتها 6080 دينار كانت للمقطعين والآن لهم وأملاك وأوقاف ورزق “.

وجاء في القاموس الجغرافي : ” ميت مزاح هي من القرى القديمة اسمها الأصلي منية مزاح وردت في قوانين ابن مماتي وفي تحفة الإرشاد ضمن منيتي فاتك ومزاح من أعمال الدقهلية ، ووردت في التحفة مع جديلة من أعمال الدقهلية والمرتاحية ، ثم حرف اسمها من منية إلى ميت فوردت في تاريخ سنة 1228 هـ باسمها الحالي “.

وجاء في الخطط التوفيقية : ” منية مزاح بميم مفتوحة فزاى مشددة فألف فحاء مهملة ، كما فى خلاصة الأثر ، قرية من مديرية الدقهلية بمركز دكرنس ، موضوعة على الشاطئ الغربى للبحر الصغير ، أغلب بنائها بالآجر ، وبها جامع بمئذنة ، وبعض أشجار ، وليس لها سوق ، وتكسب أهلها من الزراعة ، وممن نشأ منها من أفاضل العلماء الشيخ سلطان المزاحى، المترجم فى خلاصة الأثر “.

وجاء في كتاب خلاصة الأثر للمحبي : ” سلطان بن أحمد بن سلامة بن إسماعيل ، أبو العزائم ، المزاحى المصرى ، الأزهرى ، الشافعى ، إمام الأئمة ، وبحر العلوم ، وسيد الفقهاء ، وخاتمة الحفاظ والقراء ، فريد العصر ، وقدوة الأنام ، وعلامة الزمان ، الورع العابد الزاهد ، الناسك الصوّام القوام ، قرأ بالروايات عن الشيخ الإمام المقرئ سيف الدين بن عطاء الله الفضالى بفتح الفاء ، البصير.

واشتغل بالعلوم العقلية على شيوخ كثيرين ، وأجيز بالإفتاء والتدريس سنة ثمان بعد الألف ، وتصدر بالأزهر للتدريس ، فكان يجلس كل يوم مجلسا يقرأ فيه الفقه إلى قبيل الظهر ، وبقية أوقاته موزعة لقراءة غيره من العلوم ، وانتفع الناس بمجلسه وبركة دعائه ، وطهارة أنفاسه ، وصدق نيته ، وصفاء ظاهره وباطنه ، وموافقة قوله لعمله.

وجميع فقهاء الشافعية بمصر فى عصرنا لم يأخذوا الفقه إلا عنه ، وله تآليف فى القراءات الأربع الزائدة على العشر من طريق القباقبى وله غير ذلك ، كانت ولادته فى سنة خمس وثمانين وتسعمائة ، وتوفى ليلة الأربعاء السابع والعشرين من جمادى الآخرة سنة خمس وسبعين وألف ، وتقدم للصلاة عليه الشمس البابلى ، ودفن بتربة المجاورين ، والمزاحى بفتح الميم وتشديد الزاى وبعدها ألف وحاء مهملة ، نسبة إلى منية مزاح ، قرية بمصر بجوار المنصورة “.

سندوب ومنية سندوب

جاء في القاموس الجغرافي : ” سندوب : هي من القرى القديمة وردت في قوانين ابن مماتي وفي تحفة الإرشاد من أعمال المرتاحية ، وفي التحفة من أعمال الدقهلية والمرتاحية ، وفي سنة 1259 هـ فصل من سندوب ناحية أخرى باسم كفر المناصرة وفي سنة 1903 في فك زمام مديرية الدقهلية صدر قرار بإلغاء وحدة هذا الكفر وضمه إلى سندوب وجعلهما ناحية واحدة باسم سندوب وكفر المناصرة.

منية سندوب : هي من القرى القديمة اسمها الأصلي منى سندوب بالجمع وردت به في قوانين ابن مماتي وفي تحفة الإرشاد من أعمال المرتاحية وفي التحفة من أعمال الدقهلية والمرتاحية ووردت في تاريخ سنة 1228 هـ باسمها الحالي “.

وجاء في الخطط التوفيقية : ” سندوب : قرية من مديرية الدقهلية بقسم نوسا الغيط ، موضوعة على الشاطئ الغربى لترعة المنصورية ، وفى الشمال الشرقى لناحية نقيطة بنحو ثلاثة آلاف متر ، وقبلى ناحية المنصورة بنحو ساعة ، وأغلب أبنيتها بالطوب الأحمر والمونة منها ما هو على دور ومنها ما هو على دورين ، وفيها جامع بمئذنة معمور بالصلاة ، وبها مقام الشيخ الفضالى والشيخ الباز ، وبها منزل بمضيفة لعمدتها أبى زاهر وهو مشهور بالثروة وله بها بستان ، ويتسوّق أهلها من ناحية المنصورة وتكسبهم من الزرع وغيره.

منية سندوب : قرية من مديرية الدقهلية بمركز المنصورة على الشاطئ الشرقى لترعة المنصورية ، فى جنوب المنصورة بنحو ساعة ، وفى الجنوب الشرقى لناحية نقيطة كذلك “.

وجاء في كتاب خلاصة الأثر للمحبي أنه نشأ من سندوب العلامة السندوبى حيث يقول : ” أحمد بن على السندوبى المصرى ، كان من أعيان المدرسين بالأزهر ومن أكابر الأفاضل ، ذا عبارات فصيحة وشيم مليحة وأخذ عن الشمس الشوبرى والنور الشبراملسى وسلطان المزاحى ومحمد البابلى والشهاب القليوبى وكثير ، وأجازه شيوخه ، وتصدر للإقراء فى ضروب من الفنون.

وله مؤلفات منها شرح على ألفية ابن مالك وشرح قصيدة المقرى فى نحو عشر كراريس وشرح القصيدة الشيبانية وشرح العنقود للموصلى فى النحو ، وله منظومة فى الحال وأخرى فى مصطلح الحدث ، وله أشعار كثيرة ، وحج مرات وتوفى بمصر ، وكانت وفاته فى يوم الثلاثاء غرة جمادى الأول سنة سبع وتسعين وألف ، وعمره ثمان وستون سنة “.

وجاء في تاريخ الجبرتي : ” الشيخ المعتقد عبد الله بن إبراهيم ، ابن أخى الشيخ الكبير المعروف بالموافى الشافعى السندوبى الرفاعى نزيل المنصورة ، ولد ببلدة منية سندوب سنة أربعين ومائة وألف ، وحفظ القرآن وبعض المتون ، وقدم المنصورة فمكث تحت حيازة عمه فى عفة وصلاح ، وحضر دروس الشيخ أحمد الجالى وأخيه الشيخ محمد الجالى وانتفع بهما فى فقه المذاهب.

فلما توفى عمه فى سنة إحدى وستين جلس مكانه فى زاوية عمه التى أنشأها فى مؤخر الجامع الكبير بالمنصورة ، وسلك على نهجه فى إحياء الليالى بالذكر وتلاوة القرآن ، وكان يختمه فى كل ليلة ويوم مرة ، وربى التلاميذ ، وصارت له شهرة زائدة مع الإجتماع على الناس ، لا يقوم لأحد ولا يدخل دار أحد ، ويشتغل دائما بالمطالعة والمذاكرة ، مات فى سنة تسع وتسعين ومائة وألف “.