ببا الكبرى

اشتق اسم مدينة ببا من اسمها القديم بابو الذي عرفت به في العصر الروماني ، وردت في معجم البلدان وقوانين ابن مماتي وتحفة الإرشاد ، وفي تاريخ سنة 1230 هـ ذكرت باسمها الشائع في العصور الإسلامية وهو ببا الكبرى من الأعمال البهنساوية ثم حذفت كلمة الكبرى عام 1900 م. في جدول أسماء البلاد ، وازدهرت في العصر الحديث عندما صارت مقرا لقسم سنة 1857 م. ثم سمي القسم باسمها سنة 1890 م.

جاء عنها في الخطط التوفيقية : ” قرية من مديرية بنى سويف ، هى رأس قسم واقعة على الشاطئ الغربى للنيل فى جنوب طحا البيشة ، بقدر أربعة آلاف وثمانمائة وخمسة وخمسين مترا ، وفى الجنوب الشرقى للفقاعى كذلك.

وهى بلدة قديمة يقال إنها كانت كرسى حكم فى الأزمان السالفة ، وبها إلى الآن كنيسة قديمة للأقباط مشهورة بدير الشهيد ، وبها جامع كبير متين البنيان ، على بابه نقوش تدل على أن له نحو سبعمائة سنة من يوم بنائه ، وأبنيتها بالآجر واللبن ، وفيها نخيل ، ولها سوق كل يوم خميس يجتمع فيه الناس من البرين ، ويباع فيه أنواع الحبوب والمواشى ، وثياب القطن ، والصوف واللحم والعقاقير وحصر الحلفاء ، والقفف والليف والحبال ، والدخان البلدى ، والبطيخ ونحو ذلك مما هو معتاد بيعه فى الأسواق الريفية.

وأكثر تكسب أهلها من الزرع وفيها أرباب حرف ، وعندها محطة للسكة الحديد العمومية الموصلة إلى أسيوط ، وأمامها فى شرقى النيل قرية تسمى جزيرة ببا ، فى وسط جزيرة طولها نحو ألفين ومائة وخمسة وعشرين مترا ، وعرضها نحو سبعمائة متر ، وعرض النيل هناك بما فيه من الجزيرة نحو ألف وخمسمائة متر.

وقد أنشأ الخديوى إسماعيل باشا فى الشمال الغربى لبلدة ببا ، بقدر ألف وخمسمائة متر ، فوريقة لعصر القصب وعمل السكر بأنواعه ، وبالقرب منها وابور النور ، وديوان التفتيش ، ومساكن المستخدمين ، ويخرج من الفوريقة فرع من السكة الحديد ، يمر فى شمال البلد حتى يصل إلى النيل ، وعند منتهاه وابور ماء ترك استعماله الآن للاستغناء عنه برىّ الأراضى من مياه الجنابيات ، بعضها بواسطة الوابورات المركبة على الجنابيات ، وبعضها بالفيضان.

وأراضى تفتيشها عشرون ألف فدان ، يزرع منها نحو ستة آلاف قصبا كل سنة ، غير الخلفة الناتجة من زرع السنة التى قبلها ، وباقى الأطيان يزرع قطنا وحبوبا ، وهذا غير أربعة وابورات للسكة الحديد ، لكل واحد طقم عشرون عربة ، تنقل القصب من الغيطان ، قوة كل وابور عشرون حصانا.

وفيها من الورش والمخازن : ورشة الحدادين بآلاته ورجالها ، وورشة البرادين والخراطين ، وورشة النجارين ، وورشة بها مخرطة ومثقاب ، وورشة سبك ، ومخزن عمومى لجميع أدوات الفوريقة والتفتيش ، ومخازن لحفظ السكر ، وهذه الفوريقة تدور فى السنة نحو أربعة أشهر أو خمسة ، ويتحصل منها كل يوم من السكر الأبيض الحب ستمائة وخمسون قنطارا ، ومن السكر الأحمر مائتان وخمسون قنطارا ، ومن السبيرتو قنطارا “.

سمسطا الوقف ودشطوط

مدينة سمسطا الحالية في بني سويف تتكون من اتحاد قريتين تأسستا في العصر الفاطمي عرفت الأولى باسم سمسطا بضم السين والميم نسبة إلى حوض زراعي قديم يحمل هذا الاسم وعرفت بعد ذلك باسم سمسطا السلطاني حيث كانت أراضيها تابعة للديوان السلطاني ، أما الثانية فهي قرية ترفة التي تغير اسمها بعد ذلك إلى غيط وقف الأسياد بسبب أن أراضيها كانت موقوفة على الأشراف ولذا عرفت بعد ذلك باسم سمسطا الوقف للتمييز بينها وبين سمسطا السلطاني.

وقد ذكرهما ابن الجيعان في كتاب التحفة السنية باسم سمسطا وكفورها حيث كانت مساحتهما معا عشرة آلاف فدان مقسمة بين الديوان السلطاني والأوقاف ، وجميع قرى مركز سمسطا تأسست في العصور الإسلامية ومنها دحطوط الحرجة (دشطوط الحالية) في العصر الأيوبي وسميت الحرجة لوقوعها وسط الزراعات ، ثم تأسست في العصر المملوكي العساكرة ودشاشة وكوم الرمل القبلي ثم بقية القرى في العصر العثاني والخديوي.

جاء في القاموس الجغرافي : ” سمسطا السلطاني : هي من القرى القديمة ذكرها كل من ابن حوقل في كتاب المسالك والمقدسي وفي كتاب أحسن التقاسيم ضمن القرى الواقعة غرب النيل في الصعيد الأدنى باسم سمسطا وذكرها الإدريسي في نزهة المشتاق مع قرية أخرى تسمى ترفة (وهي الآن سمسطا الوقف) فقال : أما ترفة وسمسطا وفي نسخة أخرى وسمصطا فضياع وقصور بعيدة من النيل وعلى مسافة ميلين منه وهما عامرتان بالناس وفيهما مزارع للقصب السكري ويعمل بهما من السكر والفانيذ ما يقوم بأكثر ديار مصر ويستغنى به عن غيره.

ووردت في معجم البلدان سمسطا قرية من عمل البهنسى على غربي النيل بمصر ومنهم من يقول بفتح السين الأولى ، وفي قوانين ابن مماتي وفي تحفة الإرشاد سمسطا من الأعمال البهنساوية وفي التحفة وردت مصحفة باسم شمسطا بالبهنساوية ، وأقول : من الوصف الوارد في نزهة المشتاق يتبين أن سمسطا وترفة بلدتان متجاورتان في السكن ولذلك ذكرهما مع بعضهما.

وبالبحث تبين أيضا : أنه بسبب هذه المجاورة أضيفت ترفة في القرن السابع الهجري إلى سمسطا وصارتا بلدة واحدة باسم سمسطا وغيط وقف الأسياد كما ورد في كتاب وقف الملك الأشرف برسباي المحرر في سنة 841 هـ ، وفي تاريخ سنة 1230 هـ فصل غيط وقف الأسياد عن سمسطا باسم سمسطا الوقف ، ومن ذلك التاريخ عرفت هذه وهي سمسطا الأصلية بسمسطا السلطاني لتمييزها من سمسطا الوقف.

وجاء عن دشطوط في الخطط التوفيقية : ” قرية من مديرية بنى سويف بقسم ببا الكبرى موضوعة على جسر دشطوط فى شرقى البحر اليوسفى بنحو ستمائة متر وفى شمال ناحية النشطور بنحو ثلاثة آلاف متر،وفى جنوب ناحية كوم النور بنحو ثلاثة آلاف متر وخمسمائة ، ومبانيها بالآجر واللبن وبها جامع معمور بالصلاة وفى غربيها نخيل كثير وتكسب أهلها من الزراعة وغيرها “.

وذكر ابن إياس أنه ينسب إلى دشطوط القطب العارف بالله تعالى الورع الناسك بقية السلف من الأولياء الشيخ محيى الدين عبد القادر ابن الشيخ الصالح العارف بالله تعالى بدر الدين المدعو بشرف الدين موسى الدشطوطى المتوفي عام 924 هـ. ، وكان مهيبا معظما عند الملوك وأعيان الناس ورسالته عندهم لا ترد وكان محببا للناس وتأتى إليه النذور من عند الأكابر فينشئ بها جوامع ومساجد ، وارتجت القاهرة لوفاته ونزل لجنازته ملك الأمراء العثمانية والأمير قايتباى الدوادار والقضاة الأربعة وأعيان الناس.

الفشن

في العصر العثماني تحولت قرية الفشن القديمة إلى مدينة كبيرة وازدهرت بفضل الوالي العثماني محمد باشا النشانجي الذي قرر نقل مقر ولاية البهنسا إليها ، وفي عهد محمد علي باشا قام حكمدار الأقاليم الوسطى أحمد باشا طاهر بجعلها مقرا له حيث أضاف لها مزيدا من العمران والتطوير.

جاء في القاموس الجغرافي : ” وقد كانت مدينة البهنسا قاعدة للأعمال البهنساوية من عهد حكم الفاطميين ، ولما عين محمد باشا النشانجي واليا على مصر للمرة الأولى في سنة 1132 هـ / 1720 م. وكان واليا مفكرا نشطا لاحظ أن مدينة البهنسا واقعة على الشاطىء الغربي لبحر يوسف وبعيدة عن النيل الذي كان الطريق العام للمواصلات بين القاهرة وبلاد الصعيد في ذاك الوقت.

لذلك أصدر الوالي المذكور في سنة 1133 هـ / 1721 م. أمرا بنقل ديوان الولاية من بلدة البهنسا إلى بلدة الفشن هذه لوقوعها عى النيل وتوسطها بين بلاد ولاية البهنسا التي كانت تمتد في ذاك الوقت من ناحية الواسطى شمالا إلى ناحية سمالوط جنوبا وبذلك أصبحت الفشن قاعدة لولاية البهنساوية مع بقاء الولاية باسم البهنساوية “.

وجاء عنها في الخطط التوفيقية : ” مدينة قديمة من مدن الأقاليم الوسطى ، بينها وبين البحر نحو ثلثمائة قصبة ، واسمها القديم القبطى فنشى – بتقديم النون على الشين – كما فى خطط الرومانيين وكتب المؤرخين ، وقد ورد عن السلف أن بعدها عن مدينة هيراكليو خمس وعشرون ميلا روميا وبعدها عن محطة تامونتى عشرون ميلا فقط..

وفى بعض كتب الجغرافيين أن مدينة الفشن مبنية فى محل مدينة فنشى المذكورة لأن البعد بين مدينة أهناس التى هى محل مدينة هيراكليو وبين مدينة الفشن سبعة وثلاثون ألف متر وذلك عين الخمسة والعشرين ميلا المذكورة ، ومدينة تاكونا كانت فى الجهة البحرية من مدينة أكسورينكوس وعلى بعد عشرين ميلا من سينا من جهة الجنوب ، والقبط يطلقون على تاكونا اسم شيندر ومحلها الآن قرية شرونة.

وكانت الفشن من ضمن أعمال البهنسا ثم صارت فيما بعد من مديرية المنية إلى الآن ، وبجوارها استجد فى زمن العزيز محمد على ترعة فمها من قبليها وكانت تتفرع بالقرب منها فرعين فرعا يمر من شرقيها بينها وبين ديوان أحمد باشا طاهر وفرعا يمر من غربيها ، ثم يلتقيان من بحريها فتستمر داخلة فى الحيضان نحو ٨٠٠٠ قصبة فتروى جملة حيضان ، ويتفرع منها فروع تروى حوض السمسطاط السطانى وزمامه قريب من ٤٠٠٠ فدان ، والآن قطعتها ترعة الإبراهمية.

وقد بنى بها أحمد باشا طاهر لما كان مدير الأقاليم الوسطى سنة ١٢٤٤ قصرا وديوانا وبها قشلاق للعساكر، وبها جوامع بمنارات أشهرها جامع الشيخ شمردن وبه ضريحه مشهور ، وبها سوق دائم بدكاكين عامرة بالسلع وقهاو ونحو ذلك وسوقها العمومى كل أسبوع ، يجتمع فيه خلق بكثرة ، وكانت قبل أحمد باشا ملحقة بالأرياف فأصلح فيها وعمر ورتب فيها عوائد مستحسنة مما فى البنادر.

فقد قيل أنه منع جلوس النساء فى الحارات وخروجهن مكشوفات وألزمهم بإغلاق الأبواب وكنس الحارات وإدامة النظافة ، حتى تخلق كثير منهم بذلك واستمرت كذلك إلى الآن ، بل ازدادت عمارتها تبعيتها للدائرة السنية وحدوث الترعة الإبراهيمية بجوارها ومحطة السكة الحديد وإقامة ناظر القسم بها فقد كثرت فيها المبانى والسكان ونمت فيها الأرزاق “.

بني صالح وصفط العرفا

في العصر المملوكي تأسست قرية كفر بني صالح نسبة إلى عشيرة بني صالح العربية وذلك إلى جوار صفط العرفا ، وفي تربيع سنة 933 هـ فصلت من كفور صفط العرفا قرية ذات زمام سميت كفر بني صالح (بني صالح حاليا مركز الفشن) ، أما صفط العرفا فقد تأسست قبلها في العصر الأيوبي وجاءت في معجم البلدان لياقوت أنها قرية في غربي نيل مصر من جهة الصعيد ذات نهر منفرد أي أنها تروى بفرع خاص من النيل ، وفي العهد الخديوي تداخل زمام القريتين .

جاء في الخطط التوفيقية : ” سفط العرفاء قرية من قسم الفشن بمديرية المنية ويقال لها سفط الصائم ، واقعة فى الجنوب الغربى للفشن على نحو ساعة وشرقى ناحية دلهانس كذلك ، وهى فى وسط حوض بنى صالح ، لا يتوصل إليها فى زمن النيل إلا بالمراكب ، وبها تلول وآثار عتيقة ، وأغلب بنائها من الآجر ، وبها نخيل قليل وأبراج حمام ، وفى قبليها ناحية أقفاص ، وفى بحريها ناحية تلت ، وفى غربيها ناحية دلهانس الواقعة على شط اليوسفى الغربى ، وبين سفط الصائم واليوسفى مسافة ثلثى ساعة ، وأكثر أهلها مسلمون ومنهم علماء قديما وحديثا “.

وجاء في تاريخ الجبرتي فى حوادث سنة سبعين ومائة وألف أنه ينسب إليه الفاضل الفقيه والكامل النبيه الشيخ محمد بن أحمد الحنفى الأزهرى الشهير بالصائم ، درّس بالأزهر وبمسجد الحنفى ومسجد محرم ، وبعد تدريسه لأنواع العلوم لازم الشيخ العفيفى كثيرا ، ثم اجتمع على الشيخ أحمد العريان ، وتجرّد للذكر والسلوك وترك علائق الدنيا ولبس زى الفقراء.

وصل إلى ناحية ينبع وأكرمه الوزير وأجلّه ورفع منزلته وعيّن له من المال والكسوة قدرا معينا ، وصار يقرأ دروس الفقه والحديث هناك حتى اشتهر أمره وأقبلت عليه الدنيا ، ثم لما قرب ورود الحج المصرى سأل الوزير أن يحج ويعود فأنعم عليه ، ووصل مع الركب إلى مكة وأكرم هناك وعاد إلى مصر ، ولم يزل على حالة مستقيمة حتى توفى بفالج مكث فيه شهورا من السنة المذكورة.

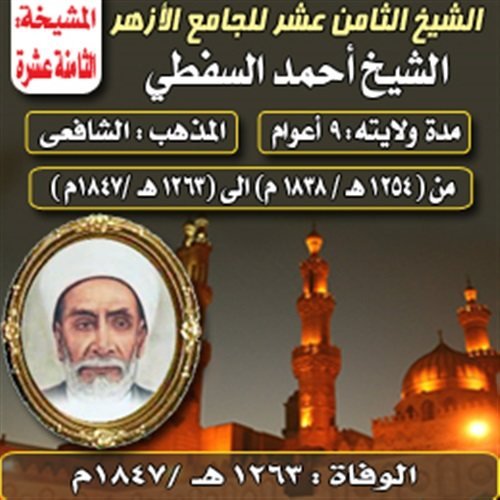

ومنها أيضا الشيخ أحمد بن الشيخ عبد الجواد الشهير بالصائم السفطى الشافعى الأزهرى ، ولد بسفط وقدم إلى الأزهر وحضر على مشايخ عصره كالشنوانى والدمهوجى وغيرهما ، وتصدى للتدريس بالأزهر وانتهت إليه رئاسته فتولى مشيخة الجامع بعد موت البرهان القويسنى وذلك فى شهر القعدة سنة أربع وخمسين ومائتين وألف ، واستمر فيها بعفة وصلاح إلى أن توفى فى شعبان سنة ثلاث وستين ومائتين وألف ودفن بتربة المجاورين.

ومنها العالم الفاضل والهمام الكامل الشيخ خليفة السفطى الشافعى ، ولد بالقرية المذكورة وقدم إلى الأزهر وأخذ عن مشايخ وقته ، ولازم الشيخ أحمد الصائم المتقدم الذّكر حتى مهر وتصدّى للتدريس فقرأ الكتب المفيدة وصار من أجلّ العلماء ، وتولى مشيخة المقارئ المصرية وخطبة جامع المشهد الحسينى ومشيخة رواق الفشنية بالأزهر ، وجعل أحد أعضاء مجلس الامتحان المحدث سنة تسع وثمانين.

وكان أحد وكلاء الجامع الأزهر قبل مشيخة الشيخ مصطفى العروسى ، توفى رحمه الله تعالى بعد أن صلى الصبح فجر يوم السبت فى شهر صفر سنة ثلاث وتسعين ومائتين وألف بقبة الإمام الشافعى ، وحمل إلى بيته ثم أعلن موته، وكانت له جنازة حافلة وصلى عليه بالأزهر ، ودفن فى تربة الشيخ الصائم بقرافة المجاورين.

فزارة

نزلت قبيلة فزارة القيسية إلى مصر على موجتين الأولى بعد الفتح الإسلامي في كل من القليوبية (العمار الكبرى حاليا ومنية الفزاريين) وفي البحيرة (فزارة بمركز المحمودية) وفي الشرقية (عرب صبيح مركز ههيا) ، أما الموجة الثانية فقد كانت مع هجرة الهلاليين الكبرى واستقرت في منطقة الأعمال البهنساوية (محافظة بني سويف حاليا) في مناطق فزارة وقمن العروس وكوم راضي وإفوة ومنها إلى كل من كفر فزارة بالفيوم وفزارة بأسيوط وفزارة بسوهاج.

ويقول الدكتور أيمن زغروت في مختصر معجم قبائل مصر : ثم هاجرت موجة أخرى من فزارة إلى مصر ومنها إلى برقة والمغرب مع بني هلال في تغريبتهم الكبرى وبقيت منهم بطون في صعيد مصر ، وقال القلقشندي في قلائد الجمان : وقد جاءت طائفة ممن كان منهم ببرقة وما يليها إلى الديار المصرية ونزلت بأطراف البهنسا مما يلي الجيزية ولهم هناك قوة وصَولة ، وقد أشار المقريزي إلى أن جماعة من فزارة كانت تسكن بكورة البهنسا.

وفي موسوعة القبائل أن فزارة عام ١٨٨٣ م عُدُّوا من قبائل بني سويف والفيوم ، وعن فزارة فتوجد فروع كبيرة لها بكفر فزارة مركز سنورس ، ومن فروع فزارة في الفيوم وبني سويف : موسى منهم بيت أولاد وهب ويُلقَّبون بالسلاطنة وبيت حجازي ويُلقَّبون بالحصاوية وبيت أبو شوك ، وهيد وهم ذرية يحيى الفزاري المُلقَّب بالصغير ومنه بيوت عديدة أهمها خليفة وحمد وعمير واللمعي ويقيمون بالنزلة مركز أبشواي بالفيوم ، وكذلك في ريف بني سويف وانفصط ومنهرو بسمسطا وأبو صير المراغة حيث تقيم عائلة اللمعي ، الظالم وهم يقطنون ريف سنورس بمحافظة الفيوم ، أما فزارة في قمن العروس مركز الواسطى بمحافظة بني سويف فمن أهم فروعهم خلّاف والدوح وصقر والزعيط وعويد وعامر ، ومن هذه الفروع بيوت في كوم راضي وإفوة بمركز الواسطى أيضًا.

جاء في الخطط التوفيقية : ” فزارة عدة قرى ببلاد مصر ، منها : فزارة قرية من مديرية سيوط بقسم نزالى جنوب غربى البحر الأعظم بقليل وفى شمال نزالى جنوب بنحو ثلثى ساعة وشرقى ناحية سنبو بنحو ساعة فى مقابلة قصير العمارنة التى هى فى شرقى البحر الأعظم ، وبها جامع وشون غلال للميرى ومحل ينزله الحاكم وفى شرقيها جنينة لسليم باشا السلحدار وله بها أطيان وكانت فى عهدته سابقا ، وبدائرها نخيل كثير ولها سوق جمعى ، وقد نشأ منها حضرة الأمير على بيك إبراهيم أحد أعضاء مجلس استئناف بالإسكندرية.

فزارة قرية صغيرة بقسم سوهاج من مديرية جرجا بين جهينة ونزة ، ونخيلها متصل بنخيل جهينة بل بيوتهما متجاورة كأنهما بلدة واحدة ، وترعة السوهاجية تمر فى شرقيها قريبا فهى فى طرف بساط الجبل الغربى كناحية جهينة.

فزارة قرية من قسم بنى سويف فى شمال سفط رشين بنحو ألف وثلثمائة متر وفى الجنوب الغربى لناحية ننا بنحو ألفين وثلثمائة متر ، وبها جامع وقليل نخيل “.

وجاء في القاموس الجغرافي : ” فزارة (مركز ببا محافظة بني سويف) أصلها من توابع صفط راشين ثم فصلت عنها في تربيع سنة 933 هـ كما ذكر في دليل سنة 1224 هـ ووردت في تاريخ سنة 1230 هـ

كفر فزارة (مركز سنورس محافظة الفيوم) : هي من القرى القديمة دلني البحث على أنها كانت تسمى مردينة ، وردت في قوانين ابن مماتي ، وفي تحفة الإرشاد مرادينة من الأعمال الفيومية ، وفي الروك الناصري ألغيت وحدتها وأضيف زمامها إلى ناحية ترسا المجاورة لها ، وفي تربيع سنة 933 هـ فصلت عن ترسا باسم فزارة وهو اسم القبيلة العربية التي ينتسب إليها سكان هذه القرية ، وردت باسمها الحالي في دفتر المقاطعات (الالتزامات) سنة 1071 هـ وفي تاريخ سنة 1230 هـ باسمها الحالي ، ولا يزال يوجد بجوار سكن هذه القرية حوض مرطينة رقم 3 المحرف عن مردينة نحتفظا باسمها القديم.

فزارة (مركز القوصية محافظة أسيوط) هي من القرى القديمة دلني البحث على أنها كانت تسمى بلهمة وردت في قوانين ابن مماتي وفي تحفة الإرشاد وفي التحفة من أعمال الأشمونين وفي العهد العثماني عرفت باسم فزارة نسبة إلى عرب فزارة المستوطنين بها فوردت به في تاريخ سنة 1230 هـ.

فزارة بالقرية (مركز المراغة محافظة سوهاج) : هذه الناحية تتكون من ناحيتين فصلتا من زمام ناحية المراغة في تاريخ سنة 1231 هـ وهما ناحية فزارة وناحية القرية بجهينة ، وفي فك زمام مديرية جرجا في سنة 1905 لوحظ أن أطيان هاتين الناحيتين متداخلة بعضها في بعض فتقرر ضم زمامهما إلى بعضهما وصارتا من أول سنة 1906 ناحية واحدة باسم فزارة بالقرية “.