نشأة مركز بسيون

في شهر مايو عام 641 م. تمكن مالك بن ناعمة الصدفي من فتح مدينة سايس بعد مقاومة محدودة من حاكمها الروماني إسكوتاوس ، وهذه المدينة هي عاصمة الأسرة السادسة والعشرين وقاعدة القسم الخامس من أقاليم الدلتا الفرعونية واسمها الديني القديم حات نيت ومعناها بيت المعبودة نيت واسمها المدني ساو والآشوري ساي والقبطي سا ومنه اشتق اسمها العربي صا ..

وأقامت الحامية العربية في شرقي المدينة في ضاحية عرفت بعد ذلك باسم محلة اللخمي نسبة لقبيلة لخم التي استقرت في المنطقة والتي عرفت في العصر الفاطمي باسم حوض اللخمي ، وفي العصر المملوكي أدمجت محلة اللخمي مع صا تحت اسم صا وحوض اللخمي ووردت بذلك في كتاب التحفة السنية حيث يقول ابن الجيعان : ” صا وحوض اللخمي مساحتها 1545 فدان بها رزق 49 فدان عبرتها 3428 دينار كانت للمقطعين والآن باسمهم ووقف وملك “.

وفي العصر العثماني اختصرت إلى صا الحجر نسبة لأطلال المعبد القديم الموجود في شمالها ، وقال عنها ابن حوقل في المسالك : ” إن صا مدينة فيها جامع وبيع (متعبدات النصارى) كثيرة وسلطان (نائب الوالي) وحاكم وفيها أسواق وبها حمام العين المعروفة بعين موسى ” ، ونتيجة للتوسع العمراني تأسست في الجنوب الشرقي منها قرية جديدة سميت شبرا صا والتي عرفت بعد ذلك باسم شبرا بسيون (وهي كلمة قديمة تعنى مجرى الماء أو الحمام أو العين المتدفقة) وفي شمالها تأسست بار الحمام وكفر الحمام.

واتسعت أراضيها حتى قاربت على مساحة صا الحجر حيث يقول عنها ابن الجيعان : ” شبرى بسيون مساحتها 3515 فدان بها رزق 211 فدان عبرتها كانت 3000 دينار ثم استقرت 1500 دينار للمقطعين ووقف وملك ورزق ” ، وفي غربيها نشأت على النيل قرية قطابة (القضابة حاليا) والتي سكنها الفقيه محمد بن شيخ الجرجاني المتوفي عام 258 هـ ، وفي العصور التالية تأسست قرى جديدة جاءت في الروك الصلاحي والروك الناصري بسبب نزوح القبائل العربية والمغربية ومن أهمها كتامة وقرانشو وكوم النجار وأبو حمر ومحلة اللبن ومشال والحداد وجناج ومنية أولاد شريف (ميت شريف حاليا) والفرزدق (الفرستق حاليا).

صا الحجر

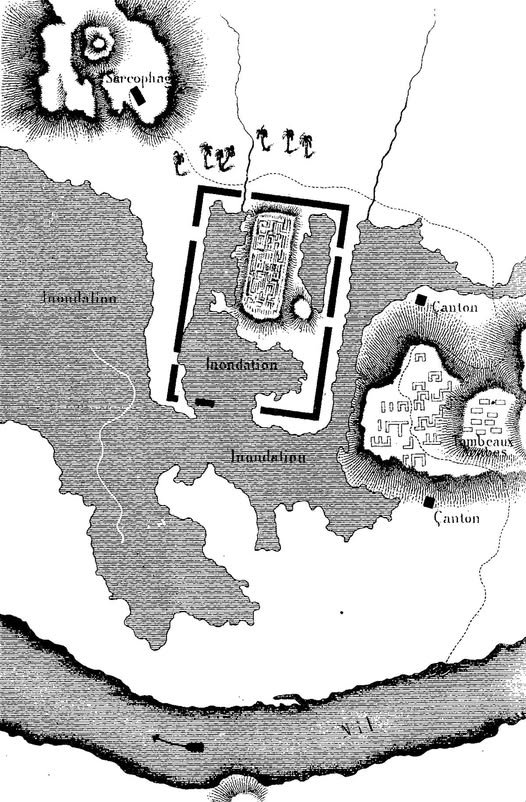

في الخطط التوفيقية هى : مدينة (سايس) القديمة ، المشهورة بالملوك ، وهى غير (صان الحجر) بالنون بعد الألف التى هى مدينة (تانيس) ، وصا الحجر الآن ، بلدة من مديرية الغربية بمركز كفر الزيات فى شرقى بحر رشيد بنحو ألف متر ، وفى شرقيها ترعة القضابة على نحو ألفى متر ، وأبنيتها باللبن والآجر ، وبها جامعان أحدهما بمنارة وخمس زوايا ، فى إحداها مقام ولىّ يسمى : السيد عيسى حسين ، وبها معمل فراريج.

وفيها بيت مشيد لعبد الرحمن أفندى فائد ، مأمور ضبطية محلة منوف ، وساقية عذبة الماء يبلغ بعد مائها عند انتهاء نقص النيل أربعة أمتار ، وبها جملة أضرحة لجماعة من الصالحين مثل : سيدى شداد ، وسيدى إبراهيم العزب ، والشيخ إبراهيم الرحاوى ، وسيدى عباس بن مرداس رضي الله عنه ، يعمل له بها مولد كل سنة وتنصب فيه الخيام ، وتوقد فيه الشموع ، ويستمر أياما.

وأكثر أهلها مسلمون ، وأطيانها الخراجية ألف وثمانمائة فدان وستة وخمسون فدانا ، والعشورية ثلاثمائة فدان وعشرة أفدنة ، وجميعها تروى من النيل ، وفيها تل متسع هو أصل المدينة القديمة ، فى جهة منه محل يعرف بالربوة مسطحه نحو أربعة آلاف وتسعمائة متر ، غير مسطح باقى التل ، وبه آثار من الأبنية القديمة تظهر بالحفر لنحو أخذ السباخ ، مبنية بالآجر واللبن طول اللبنة نصف متر ، وسمكها ثلاثون سنتيمتر.

ويقال : إنه وجد فى تلولها بالحفر فى سنة ست وثمانين من هذا القرن ثعابين من الذهب الأحمر ، ونقود كبيرة يبلغ حجم دائرتها سبعة سنتيمترات ، وعليها اسم بعض ملوكها باللغة القديمة المصرية. ، وهى إحدى البلاد التى كانت فى سنة تسع وتسعين وألف هجرية ، فى التزام أغات خزندار السلطان محمد العثمانى.

وجعل (ابن حوقل) مدينة (صا) على الشاطئ الشرقى من فرع رشيد فى تكلمه عليه ، وقال : إنها محل إقامة الحاكم ، وفيها جامع من أعظم الجوامع ، وعدة كنائس وأسواق وحمام متين على عين تسمى عين موسى ، وذكر (المقريزى) أن خط (صا) فيه ثلاث وسبعون بلدة غير الكفور ، وذكرها (الإدريسى) في مؤلفاته وجعلها على الشاطئ الشرقى من فرع رشيد ، كما قاله (ابن حوقل) ، وموضعها على ما قاله (استرابون) : فى داخل الأرض على بعد ثلاثة فراسخ من النيل ، وفى بعض عباراته أنها بعيدة عن النيل بقدر شينين ، قال : والشين عبارة عن ستين استادة أو ستة آلاف متر.

وفى دفاتر التعداد أنه كان على الشاطئ الغربى فى مقابلة هذه المدينة ، بلدة تعرف بمحلة (صا) من بلاد البحيرة ، وقد تكلم «المقريزى» فى تقسيم مصر على خط (صا) و (اطليل) فقال: إن بهما ستة وأربعين بلدة.

بسيون

جاء في كتاب القاموس الجغرافي للبلاد المصرية : ” بسيون هي من القرى القديمة اسمها الأصلي شبرا بسيون وردت في قوانين ابن مماتي وفي تحفة الإرشاد وفي التحفة من أعمال الغربية وكذلك في تاريخ سنة 1228 هـ ، ومن سنة 1259 هـ وردت باسم بسيون أي بحذف المصدر وهو اسمها الحالي. ، والظاهر أن هذه القرية كانت تعرف في الدواوين باسم شبرا بسيون وعلى لسان العامة بسيون بدليل أنها وردت بهذين الاسمين في قوانين ابن مماتي وفي تحفة الإرشاد في حرفي الباء والشين ، وقد لاحظت أن كل قرية لها اسمان خاص وعام يذكرها كاتب تحفة الإرشاد باسميها لسهولة الإرشاد.

وذكر أميلينو في جغرافيته قرية باسم شبرا صا ، وبالبحث تبين لي أن شبرا صا المذكورة هي بذاتها شبرا بسيون التي تعرف اليوم باسم بسيون وهي من ضواحي صا الحجر وواقعة في الجنوب الشرقي لها على بعد خمسة كيلومترات “.

وجاء في كتاب الخطط التوفيقية : ” بسيون : قرية كبيرة من بلاد الغربية بمركز كفر الزيات واقعة قبلى فرع القطى الخارج من ترعة الباجورية وشرقى ترعة السلمونية ، وأبنيتها بالآجر واللبن ، وبها جامع الشيخ البسيونى وضريحه به مشهور ، ويعمل له مولد كل سنة بعد مولد سيدى أحمد البدوى ، وجامع الشيخ الأنصارى وضريحه شهير أيضا ، وبها جملة زوايا وأضرحة ، وثلاث جنات مشتملة على كثيرة من الثمار والفواكه ، ومعمل فراريج.

ومنها يوسف المراسى ترقى إلى رتبة قائمقام ، ومحمد أفندى خلف رئيس مجلس كفر الزيات ، وأغلب أهلها مسلمون وعدتهم ذكورا وإناثا أربعة آلاف نفس ، وزمامها ألفان وسبعمائة وأربعون فدانا ، ورى أرضها من النيل ، ولها سوق كل يوم اثنين وشهرتها فى زرع القطن وغيره ، وكان لها شهرة فى نسج الملاآت البسيونية ثم بطل ذلك وبجوارها قرية صغيرة تعرف بمنشأة بسيون بها منزل مشيد لعمدتها عبد الملك أحد أقباطها ، وجنينه لخليل أبى موسى من أهاليها “.

كتامة ولواته في وسط الدلتا

في منطقة وسط الدلتا عدد من القرى تحمل اسم كتامة .. أولها في مركز بسيون محافظ الغربية وكانت تعرف في الماضي باسم منية الكتاميين ثم تحولت إلى كتامة الغابة نسبة إلى حوض زراعي قديم بجوارها يحمل هذا الاسم وذلك للتفرقة بينها وبين قرية كتامة الواقعة في مركز طلخا دقهلية والتي كانت تعرف في الماضي باسم منية الكتامي من الأعمال السمنودية ثم تحولت إلى كتامة الشرقية لتمييزها عن الأولى ..

وفي محافظة المنوفية توجد قرية الكتامية ومناوهله (منى واهله) مركز الباجور بالإضافة إلى عدد من القرى تحمل أسماء القبائل المغاربية التي استقرت في المنطقة مثل زناره مركز تلا وعزبة اللواتي وبني غريان مركز قويسنا .. وفي محافظة الدقهلية أيضا توجد قرية عرفت قديما باسم حصة المغاربة واسمها الحالي الحصص مركز شربين .. وترتبط هذه الأسماء جميعا بقبائل كتامة ولواتة المغاربية ..

وفي محافظة المنيا عدد من البلاد تسمت على فروع قبيلة لواته وغيرها من القبائل المغاربية مثل بني مغاغة وبني مزار وبني علي وبني خيار وبني واللمس وبني وركان وبني غرواس (قرية ملاطية الحالية مركز مغاغه) وكذلك قرية بني شعران في مركز منفلوط بمحافظة أسيوط وقرية مزاته في محافظة سوهاج مركز السلام وقرية مزغونة في محافظة الجيزة وهم فرع من قبيلة زناره من لواته ..

وكانت قبيلة كتامة هي الحاضنة الأولى للدعوة الفاطمية في تونس ثم رافقت جيش جوهر الصقلي وكان لها مقر في القاهرة الفاطمية بجوار الجامع الأزهر عرف باسم حارة الكتاميين وكان منها الوزراء وكبار رجال الدولة في أول حكم الفاطميين .. أما قبيلة لواته فكانت الأكثر عددا والأقوى عسكريا لكنها كانت تميل إلى البداوة حيث استقرت في منطقة الصحراء المحاذية لمحافظتي البحيرة والجيزة ..

وقد لعبت كتامه ولواته دورا كبيرا في الأحداث السياسية التي عصفت بالدولة الفاطمية عندما طردوا من القاهرة بسبب مؤامرات الجنود الأتراك والحرس السوداني فتحالفت لواته مع طيء تحت قيادة الأمير ناصر الدين بن حمدان التغلبي وقاموا بغزو وسط الدلتا وقطع الخطبة للخليفة الفاطمي والدعوة للعباسيين ومنعوا الإمداد عن العاصمة التي صارت معزولة مما تسبب في أحداث وأهوال الشدة المستنصرية ..

ورغم خضوعهم في النهاية للوزير بدر الجمالي بعد هزيمتهم إلا أن وجودهم في مواضعهم الجديدة بالدلتا والصعيد صار أمرا واقعا .. بعد ذلك دب النزاع الشرس بين القبيلتين على مواقع النفوذ وفي صراع المستعلية والنزارية ثم هزمت لواته من الوزير الصالح طلائع بعد ثورتهم عليه مما دعاها بعد ذلك إلى الانحياز لجانب صلاح الدين الأيوبي وكانت عونا له على إنهاء الحكم الفاطمي في مصر ..

كوم النجارين وسلمون الغبار

عدد من القرى المصرية تنتهي أسماؤها بالواو والنون على طريقة كتابة الأندلسيين في العصور الوسطى مثل زيدون وخلدون ، ومن هذه القرى سمدون وشبرا خلفون وسلمون والزنكلون وكفر سعدون ، ويوجد في مصر خمس قرى سميت باسم سلمون نسبة لعشيرة مغربية حملت نفس الاسم وهي سلمون البحيرة بالقرب من النجيلة وسلمون الصعيد بالقرب من الدوير والوعاضلة وسلمون عشما بالقرب من منوف وسلمون القماش بالقرب من دكرنس وسلمون الغبار بالغربية قرب بسيون.

وقد تأسست جوار سلمون الغبار قرية عرفت باسم كوم النجارين نسبة لاسم إحدى العشائر العربية وهي كوم النجار الحالية وذلك في العصر الفاطمي بجوار تل قديم من الأنقاض وأطلق عليها سكانها كلمة كوم التي تعني المنطقة المرتفعة ، وقد وردت باسم كوم النجارين في قوانين الدواوين ثم تتغير اسمها إلى كوم النجار في كتاب التحفة السنية.

أما سلمون الغبار فقد أضيف إليها كلمة الغبار (التراب) تمييزا لها عن سمياتها الأخرى حيث وردت باسم سلمون في قوانين ابن مماتي وفي المشترك لياقوت وفي تحفة الإرشاد وكتاب التحفة السنية ، ثم عرفت باسمها الجديد في كتاب وقف السلطان قايتباي المحرر في سنة 879 هـ وفي دليل سنة 1224 هـ واستمر ذلك إلى الآن.

جاء في الخطط التوفيقية : ” سلمون الغبار : قرية من مديرية الغربية بقسم بسيون شرقى ترعة أم يوسف بنحو ألفى متر ، وفى الشمال الشرقى لناحية شبرى تينى بنحو ألف وثمانمائة متر ، وفى الشمال الغربى لناحية شبرى نطول بنحو ألفين وأربعمائة متر ، وبها جامع وتكسب أهلها من الزراعة المعتادة ، وممن عمته الإحسانات الخديوية من أهلها : حضرة السيد أفندى النجار ، أنعم عليه برتبة بيكباشى بألايات البيادة وهو بها إلى الآن.

كوم النجار قرية : بمديرية الغربية ، بقسم كفر الشيخ واقعة قبلى بحر سيف بنحو ثلاثة آلاف متر ، وفى غربى قرية صرد بنحو ثلاثمائة متر ، وفى شرقى قرية مشال بنحو ثلاثة آلاف متر “.

وفى كتاب «الضوء اللامع» واحد من أبناء سلمون حيث يقول السخاوي : عبيد بن عبد الله بن محمد بن يونس بن حامد السلمونى نسبة لسلمون الغبار بالغربية ثم القاهرى الأزهرى الشافعى الشاعر ، ولد فى رجب سنة أربع وخمسين وثمانمائة بسلمون وقدم القاهرة فقرأ القرآن واشتغل قليلا ، ولازم محمد الطنتدائى الضرير ثم عبد الحق السنباطى وغيرهما ، وحفظ من كلام الصوفية الكثير ، ثم أقبل على الشعر وأكثر من مطالعته ، ولا زال يتدرب بالشهاب المنزلى حتى صقل نظمه ، ومدح الأكابر مثل البدر بن ناظر الجيش والزينى ابن مزهر وغيرهما.

وجاء في كتاب خلاصة الأثر أن منها الشيخ أحمد بن خليل السلمونى الأديب الشاعر ، جامع أشتات المعادن ، المشار إليه بالبنان فى البيان ، مشكور السيرة ، صافى السريرة كان له مهارة جيدة فى فنون عديدة وأشعار أنيقة وكانت وفاته بمصر سنة سبع وثلاثين وألف.

جناج ومنية جناج

تأسست جناج مركز بسيون في العصر الفاطمي على يد المغاربة وتبعتها منية جناج مركز دسوق في العصر المملوكي عام 715 هـ ، جاء في الخطط التوفيقية : ” جناج قرية من مديرية الغربية بقسم صا الحجر واقعة فى شرقى ترعة القضابة بنحو سبعمائة متر ، وفى الشمال الشرقى لصا الحجر بنحو أربعة آلاف متر وفى الشمال الغربى لبسيون بنحو ستة آلاف متر ، وبها جامع بمنارة ومعمل دجاج ونخيل كثير وأكثر أهلها مسلمون ومنها محمد أفندى الجناجى صاغقول أغاسى مهندس ومعاون مأمور مقايسات الانتهائى.

منية جناج قرية بمديرية الغربية بمركز دسوق على الشاطئ الشرقى لفرع رشيد ، وفى جنوب محلة دياى بنحو ألف وثمانمائة متر ، وغربى جناج بنحو ألفين ومائة متر ، وبها جامع بمئذنة ، وفى هذه القرية قتل الأمير أحمد باشا الخائن فى أواخر سنة ثلاثين وتسعمائة “.

وينسب إلى جناج الشيخ محمد الجناجى المولود في جناج سنة 860 هـ ، جاء فى الضوء اللامع للسخاوى بأنه محمد بن على بن أحمد بن سالم بن سليمن البدر الجناجى نسبة لجناج ، ثم القاهرى الأزهرى المالكى ، وربما يعرف هناك بابن وحشى. ، ولد فى سنة ستين أو بعدها تقريبا وحفظ القرآن واشتغل عند داود القلتاوى فى الفقه والعربية، وسمع على الكمال بن أبى شريف وعلى الشاوى وحج غير مرة ، واختص بالشمس الحليمى التاجر ثم بأبى الفتح ابن كرسون ، وسافر معه إلى اليمن فحصل بعض ما ارتفق به وعاد بعد أشهر فى سنة تسع وتسعين واستمر مقيما بمكة يقرئ ولد المشار إليه ومعه جارية يتقنع بها ولا بأس به.

وإلى منية جناج ينسب عالم الرياضيات العلامة المحقق الشيخ محمد بن موسى الجناجى ، قال الجبرتى : كان يعرف بالشافعى ، وهو مالكى المذهب ، تلقى عن مشايخ عصره ، ولازم الشيخ الصعيدى ، وصار مقرئه ومعيدا لدرسه ، وأخذ عن الشيخ خليل المغربى ، والسيد البليدى ، والشيخ يوسف الحفنى، والملوى. وتمهر فى المعقول والمنقول ، ودرس الكتب الدقيقة مثل المغنى لابن هشام ، والأشمونى والفاكهى ، وأخذ علم الصرف عن بعض علماء الأروام ، وعلم الحساب والجبر والمقابلة، وشباك ابن الهائم عن الشيخ حسين المحلاوى، وألف فيها رسائل.

وله فى تحويل النقود بعضها إلى بعض رسالة تدل على براعته فى علم الحساب ، وكان له دقائق وجودة استحضار فى استخراج المجهولات ، وأعمال الكسورات ، والقسمة والجذورات ، وغير ذلك من قسم المواريث والمناسخات ، والأعداد الصم والموازين ، وكتب على نسخة الخرشى التى فى حوزه حواشى ، وكتب حاشية على شرح العقائد ومات قبل إتمامها ، وكتب منها نحو نيف وثمانين كرّاسة.

وتلقى عنه كثير من أعيان العلماء مثل العلامة الشيخ محمد الأمير والعلامة الشيخ محمد عرفة الدسوقى ، والمرحوم الشيخ محمد البنانى ، وكان مهذب الأخلاق متواضعا ، لا يعرف الكبر ولا التصنع ، ويذهب بحماره إلى جهة بولاق ويشترى البرسيم ويحمله عليه ويركب فوقه ، ويحمل طبق العجين إلى الفرن على رأسه ، ويذهب فى حوائج إخوانه ، ولما بنى محمد بك أبو الذهب مسجده تجاه الأزهر تقرر فى وظيفة خزينة الكتب ، مضافة إلى وظيفة تدريس مع المشايخ المقررين ، ومات فى السابع والعشرين من جمادى الثانية سنة ألف ومائتين.

قطور .. أرض الأندلسيين

في المنطقة الممتدة بين المحلة شرقا ونهر النيل غربا استقرت موجات المهاجرين الأندلسيين على فترات متتابعة وانتشروا في القرى القديمة مثل شجانوت (سجين الكوم) ودمات (دماط) وسيشن (شيشين الكوم / الشين) وأبشيه (إبشواي الملق) وسماتاي وخبت التي نشأت بجوارها منية خباطة وأدمجت فيها (خباطة الحالية) ..

ومع اتساع العمران تأسست في العصور الإسلامية قرى جديدة هي أميوط وبلتاج وكفر بوريج (بوريج) وحوين وكوم سملا (سملا) ونشين القناطر (نشيل) وشبرا بلولة وشبرا نباص ومحلة صرد (صرد) ومحلة مسير وكفر سعدان (كفر سعدون) وكوم علي وشبرا بار (كفر أبو جندي) ، وأضيف لهم في العصر المملوكي منية الشاميين (ميت الشيخ) وفي العصر العثماني عطف أبو جندي والعتوة القبلة والبحرية (تم فصلهما من أميوط).

وأكبر قرية فيهم كانت قطور التي تقع في وسطهم والتي اشتق اسمها من التقاطر بمعنى التتابع وهو الاسم الذي أطلق وقتها على الأندلسيين بسبب هجراتهم المتوالية ولذا سميت حارتهم في الإسكندرية بلقطري وفي جوار جامع ابن طولون بالقاهرة درب القطري وفي بولاق حوش القطورية وقد وردت في معجم البلدان أنها مدينة من توابع الغربية وذكر ابن الجيعان أن مساحة زمامها الزراعي يبلغ 2460 فدان.

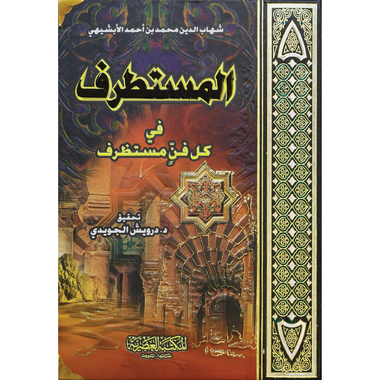

ومن الشخصيات التاريخية من أبشواي الملق الأديب والمؤلف القاضي بهاء الدين أبو الفتح محمد بن أحمد بن منصور الأبشيهي المحلي (790 هـ ـ 852 هـ) ، ولد في أبشواي وعاش في المحلة والقاهرة وتولى القضاء ، وجاءت شهرته بسبب كتابه (المستطرف في كل فن مستظرف) والذي حوى كثيرا من نوادر القصص الغريبة بأسلوب أدبي شيق وجذاب.

ومن أميوط الشيخ أحمد بن أسد بن عبد الواحد بن أحمد الأميوطي الأصل السكندري القاهري الشافعي ويُعرف بابن أسد شهاب الدين المتوفي 882 هـ ، ومن شيشين الكوم (الشين) الشيخ أبو البركات قطب الدين مُحَمَّد بن عمر بن مُحَمَّد بن وجيه بن مخلوف بن صَالح بن جِبْرِيل بن عبد الله الشيشيني القاهري الشافعي المتوفي 855 هـ..

ومن كوم سملا (سملا) الشيخ عبد المعطي بن سالم بن عمر بن الشلبي السملاوى القادري الأزهري المتوفي عام 1127 هـ / 1715 م. وهو محدث وفقيه وأصولي ومتكلم وأديب ، ومن سجين (سجين الكوم) الإمام عبد الرؤوف بن محمد بن عبد الرحمن بن أحمد السجيني الشافعي شيخ الأزهر التاسع والمتوفي عام 1182 هـ..

سجين الكوم

وردت سجين الكوم بمركز قطور باسمها الأصلي سجين في كل من معجم البلدان وقوانين ابن مماتي والتحفة السنية ، وهي من قرى الروك الصلاحي حيث يرجح أن اسمها الروماني شاكانوت لكن لم يستدل على معناه ، وفي تاريخ سنة 1228 هـ عرفت باسم سجين الكوم بسبب أنها كانت تجاور كوم أثري مرتفع أقبل الناس على أخذ تربته لتسميد الأرض فاشتهرت بهذا الكوم وعرفت باسم سجين الكوم.

جاء في الخطط التوفيقية : ” سجين قرية من مديرية الغربية بقسم محلة منوف ، واقعة على الشاطئ الغربى لبحر النظام ، وفى الشمال الغربى لناحية محلة روح بنحو أربعة آلاف وخمسمائة متر ، وغربى ناحية الهياتم بنحو ثلاثة آلاف وثلثمائة متر ، وأغلب أبنيتها بالآجر واللبن ، وبها جامع بمنارة وبدائرها أشجار ، وتكسب أهلها من الفلاحة وغيرها. “.

وجاء فى كتاب «الضوء اللامع» ، للسخاوي واحد من شيوخها حيث يقول : عبد الوهاب بن عبيد الله ابن محمد بن أحمد التاج السجينى القاهرى الأزهرى الشافعى أخو الشهاب أحمد ، ولد فى سنة عشرين وثمانمائة بسجين من الغربية ، وتحول منها قرب البلوغ فقطن الجامع الأزهر وجوّد القرآن وتعلم اللسان التركى ، ثم سمع على الزين الزركشى وابن الفرات والحافظ ابن حجر ، وأخذ العربية على نظام الحنفى والسنهورى ، وقرأ على الشريف النسابة وغيره ، وكان عالى الهمة.مات يوم الأربعاء سابع عشر ذى الحجة سنة اثنتين وثمانين وثمانمائة ودفن خارج باب البرقية.

وفى تاريخ الجبرتى أنه ينسب لها الأستاذ العلامة شيخ المشايخ محمد السجينى الشافعى الضريرى ، أخذ عن الشيخ الشرنبلالى ولازمه ملازمة كلية ، وأخذ أيضا عن الشيخ الخليل عبد ربه الدوّى وأهل طبقته ، وكان إماما عظيما فقيها نحويا أصوليا ، أخذ عنه كثير من فضلاء الوقت وعلمائه .توفى سنة ثمان وخمسين ومائة وألف.

وذكر الجبرتي أنه ينسب لها الإمام الفقيه والعلامة النبيه شيخ الإسلام وعمدة الأنام الشيخ عبد الرءوف بن محمد بن عبد الرحمن بن أحمد السجينى الشافعى الأزهرى ، أخذ عن عمه الشمس السجينى ولازمه ، وبعد وفاته درس فى موضعه ، وتولى مشيخة الأزهر بعد الشيخ الحفنى وسار فيها بشهامة وصرامة ، إلا أنه لم تطل مدته وتوفى رابع عشر شوال سنة سبع وثمانين بعد المائة والألف ، وصلى عليه بالأزهر ودفن بجوار عمه بأعلى البستان.

واتفق أنه وقعت له حادثة قبل مشيخته على الجامع بمدة وهى التى كانت سببا لاشتهار ذكره بمصر ، وذلك أن تاجرا من تجار خان الخليلى تشاجر مع رجل خادم فضربه ذلك الخادم وفر من أمامه ، فتبعه هو واثنان من أبناء جنسه ، فدخل الرجل بيت الشيخ المترجم ، فدخل التاجر خلفه وضربه برصاصة فأصابت رجلا من أقارب الشيخ يسمى السيد أحمد فمات ، وهرب الضارب فطلبوه فامتنع عليهم ، وتعصب معه أهل خطته وأبناء جنسه.

فاهتم الشيخ المترجم وجمع المشايخ والقاضى وحضر إليهم جماعة من أمراء الوجاقية وانضم إليهم الكثير من العامة ، وثارت الفتنة وأغلقت الناس الأسواق والحوانيت، واعتصم أهل خان الخليلى بدائرتهم وأحاط الناس بهم من كل جهة ، وحضر أهل بولاق ومصر القديمة ، وقتل بين الفريقين عدة أشخاص ، واستمر الحال على ذلك أسبوعا ، ثم حضر على بيك أيضا فى مبادى أمره وذلك قبل خروجه منفيا ، واجتمعوا بالمحكمة الكبرى ، وامتلأ حوش القاضى بالغوغاء والعامة ، وانحط الأمر على الصلح ، ونودى فى صبيحتها بالأمان وفتحت الحوانيت والأسواق.

الشين

جاء في القاموس الجغرافي : الشين قرية قديمة اسمها الأصلي شيشين الكوم وردت في قوانين ابن مماتي وفي قوانين الدواوين من أعمال الغربية وفي تحفة الإرشاد وفي التحفة وردت محرفة باسم شيبين لبكوم من أعمال الغربية في حين أن شيبين الكوم هي قاعدة مديرية المنوفية ، ووردت في الانتصار محرفة أيضا باسم شيسين الكوم من أعمال الغربية وفي العهد العثماني اختصر اسمها إلى الشين وذلك بإضافة أداة التعريف وإدماج الشينين في بعضهما وحذف المضاف إليه.

ووردت في تاريخ سنة 1228 هـ باسمها الحالي والنسبة إليها الشيشيني ، وذكر جوتييه في قاموسه قرية باسم سيشين قال ومعناها مدينة زهرة اللوتس وهي ناحية غير معينة كانت تعبد الإلهة وازيت إلهة مدينة بوطو ، أقول : ويتبين من هذا أنها كانت في الوجه البحري حيث توجد مدينة بوطو وبما أن بوطو هي التي تعرف اليوم باسم إبطو بمركز دسوق وهي بالوجه البحري وبالقرب من الشين فإني أرجح أن سيشين هو الاسم المصري القديم لبلدة شيشين هذه التي حرفت إلى الشين.

وتنسب إليها عائلة الشيشيني وهي من أشهر العائلات التي تولت الحكم والقضاء في المحلة الكبرى فترة طويلة ، والجد الأكبر للعائلة هو القاضي جمال الدين مُحَمَّد بن وجيه بن مخلوف بن صَالح بن جِبْرِيل بن عبد الله الشيشيني الذي ترجع أصوله إلى شيشين الكوم ثم رحل إلى المحلة الكبرى في القرن الثامن الهجري وهي عائلة من أرباب الصناعة والتجارة ومن أهل العلم والرياسة.

ومن أبنائه سراج الدين عمر قاضي المحلة المتوفي عام 786 هـ وفخر الدين عثمان إمام الجامع الأقمر بالقاهرة والمتوفي عام 799 هـ ، وحفيده قطب الدين محمد بن عمر والمتوفي عام 855 هـ وابنه القاضي شهاب الدين أحمد بن محمد المتوفي عام 841 هـ وحفيده الفقيه الحنبلي نور الدين علي بن أحمد المتوفي عام 870 هـ وابنه العلامة شهاب الدين أحمد بن علي الشيشيني إمام الحنابلة في الحجاز وقاضي الحرمين المتوفي عام 919 هـ.

وقد اشتهر أبو البركات قطب الدين الشيشيني الذي كان جامعا للمحاسن فهو التاجر والفقيه والرحالة والمتصوف والشاعر وكتب عنه السخاوي قائلا : ” وَهُوَ من بَيت كَبِير بالمحلة كَانَ وَالِده خَليفَة الْحَاكِم بهَا كتب لَهُ التقي السُّبْكِيّ فِي عرضه للتّنْبِيه عَلَيْهِ سنة سبع وَعشْرين سراج الدّين بن القَاضِي الصَّدْر الرئيس الْعدْل الْأمين ابْن الْحَاج المرحوم وجيه الدّين وَكَذَا وصف أَبُو حَيَّان جده بالشيخ الْفَقِيه الْعَالم الْعدْل الرضي رَحِمهم الله وإيانا “.

ومن نفس العائلة المحدث والفقيه عبد الله بن مُحَمَّد بن خلف بن وَحشِي الشيشيني المحلي المولود في المحلة عام 749 هـ والمتوفي في دمشق ، وقاضي المحلة ولي الدين أبو اليمن محمد بن قاسم بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد القادر الشيشيني المقرب من السلطان برسباي والمتوفي عام 851 هـ ، وقاضي دمياط أبو البركات كَمَال الدّين محمد بن قطب الدّين عبد اللطيف الشيشيني الْمحلي المتوفي عام 884 هـ .

ومن أبناء عمومتهم فقيه الشافعية عز الدين أَبُو الْيمن بن الْبَهَاء أبي الْبَقَاء بن السراج أبي جَعْفَر الشيشيني والمتوفي بالمحلة عام 839 هـ ، والقاضي فتح الدين محمد بن عمر الشيشيني المحلي المتوفي عام 837 هـ وحفيده قاضي قضاة الغربية عزيز الدين محمد بن الجلال بن فتح الدين المتوفي عام 894 هـ وابنه قاضي المحلة جلال الدين محمد الشيشيني الذي تولى القضاء عام 889 هـ ، رحمهم الله وإيانا وأجزل لهم المثوبة.

الإمام الشيشيني

أبو البركات قطب الدين الشيشيني المحلي محتسب القدس : قال الحافظ السخاوي في كتابه الضوء اللامع : ” مُحَمَّد بن عمر بن مُحَمَّد بن وجيه بن مخلوف بن صَالح بن جِبْرِيل بن عبد الله القطب أَبُو البركات السراج بن الْجمال بن الْوَجِيه الشيشيني القاهري الشَّافِعِي ابْن أُخْت النُّور عَليّ بن عبد الرَّحْمَن الهوريني ووالد أَحْمد ، ولد فِي الْعشْر الْأَخير من الْمحرم سنة ثَلَاث وَسِتِّينَ وَسَبْعمائة بشيشين الكوم بمعجمتين مكسورتين بعد كل مِنْهُمَا تَحْتَانِيَّة من أَعمال الْمحلة بَينهمَا قدر نصف يَوْم وَنَشَأ بهَا فحفظ بعض الْقُرْآن ثمَّ انْتقل صُحْبَة أَبِيه إِلَى الْمحلة فأكمله.

وتحول بعد مَوته إِلَى الْقَاهِرَة وَذَلِكَ فِي سنة إِحْدَى وَتِسْعين فَأَقَامَ عِنْد عَمه الْفَخر عُثْمَان وتدرب بِهِ فِي الشُّرُوط وَأخذ عَنهُ الْفَرَائِض والحساب وَحفظ عِنْده التَّنْبِيه وَعرضه على البُلْقِينِيّ وَابْن الملقن وأجازا لَهُ واشتغل فِي الْفِقْه على النُّور بن قَبيلَة وَغَيره وَسمع من الزين الْعِرَاقِيّ من أَمَالِيهِ وَمن الهيثمي وخاله الهوريني وَمِمَّا سَمعه عَلَيْهِ جلّ الشفا والشرف بن الكويك بل كَانَ لَهُ بِهِ مزِيد اخْتِصَاص بِحَيْثُ أَنه كتب مَعَه حِين سَافر لدمشق إِلَى التَّاج بن الشريطي بِالْوَصِيَّةِ عَلَيْهِ فَبَالغ فِي إكرامه فِي آخَرين.

وتكسب بِالشَّهَادَةِ وتنزل فِي صوفية الخانقاه القوصونية بالقرافة حِين كَانَ خَاله شيخها وأسكن عِيَاله هُنَاكَ فَلَمَّا مَاتَ خَاله حَولهمْ وَحج مرَارًا مِنْهَا مرّة رافق فِيهَا شَيخنَا وَاجْتمعَ مَعَه فِي الْيمن بالمجد الفيروزابادي وجاور بضع سِنِين وَمِنْهَا مرّة من بِلَاد الصَّعِيد ركب الْبَحْر من بَريَّة الْقصير بعد قوص وَلَقي بِمَكَّة التَّاج عبد الْوَهَّاب بن الْعَفِيف اليافعي وَحمل عَنهُ أَشْيَاء من تصانيف أَبِيه كروض الرياحين وَغَيرهَا مِمَّا كَانَ هُوَ الأَصْل فِي انتشارها بِالْقَاهِرَةِ وَعقد مجْلِس الْوَعْظ بِالْيمن وَمَكَّة وَغَيرهمَا.

وزار أَيْضا بَيت الْمُقَدّس والخليل وَكَانَ يَحْكِي أَنه ولي فِي بَيت الْمُقَدّس الْحِسْبَة بعناية الشهَاب بن الهائم ، وَكَذَا سَافر لدمشق كَمَا أُشير إِلَيْهِ وللثغرين وَغَيرهمَا فِي التِّجَارَة .. اجْتمعت بِهِ كثيرا وَسمعت كثيرا من فَوَائده .. وَكَانَ محبا فِي الْعلم لَدَيْهِ فَضِيلَة ذَا نظم متوسط بارعا فِي الْفَرَائِض والحساب جيد المحاضرة عَظِيم الاهتمام بالموافاة لأَصْحَابه والتودد إِلَيْهِم محبا فِي لِقَاء الصَّالِحين رَاغِبًا فِي التَّبَرُّك بآثارهم ، مَاتَ فِي أَوَاخِر رَمَضَان سنة خمس وَخمسين وَدفن بتربة البيبرسية عِنْد وَلَده وَعَمه عُثْمَان “.

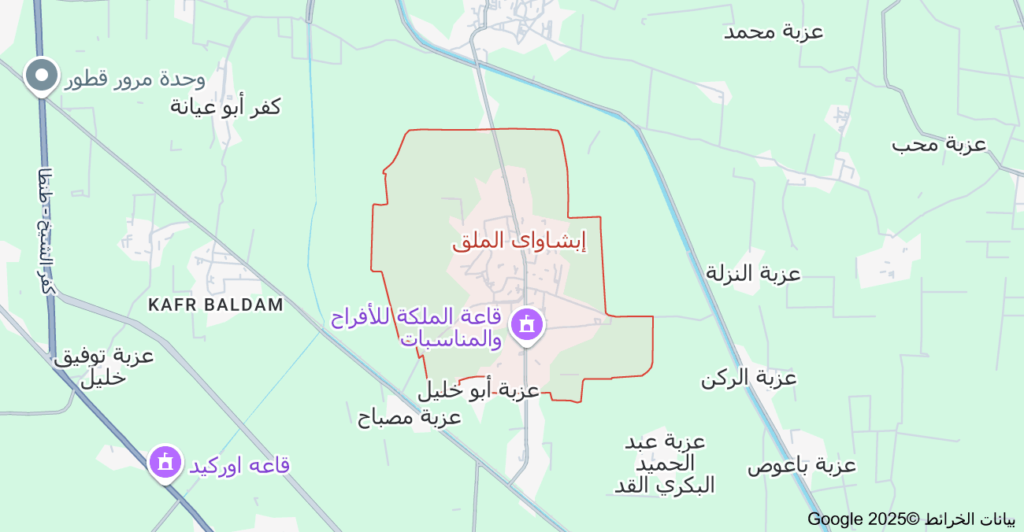

إبشواي الملق

عرفت قرية إبشواي مركز قطور باسم إبشواي الملق وذلك بسبب وقوعها وسط أراضي حوض الملق حيث الأرض اللينة التي تغمرها مياه الفيضان وكان زمامها الزراعي يتجاوز أربعة آلاف فدان ، وقد ذكرها ابن الجيعان في القرن التاسع الهجري في كتاب التحفة السنية حيث يقول : إبشويه الملق مساحتها 4785 فدان بها رزق 157 فدان عبرتها كانت 23000 دينار ثم استقرت 11250 دينار كانت باسم الأمير أرغون شاه الأشرفي والآن باسم أمراء عشرات عشرة أنفار.

وجاء في القاموس الجغرافي : إبشاواي الملق قرية قديمة اسمها الأصلي أبشويه وردت في معجم البلدان وفي قوانين ابن مماتي وفي تحفة الإرشاد من أعمال الغربية وفي التحفة أبشويه الملق لوقوعها في وسط أراضي الملقة الزراعية من جهة ولتمييزها من سميتها التي بالفيوم من جهة أخرى ، ووردت في كتاب وقف السلطان الغوري المحرر في سنة 922 هـ باسم إبشيه وهو اسمها على لسان العامة وفي تاريخ سنة 1228 هـ باسمها الحالي.

وينسب إليهاعائلة الأبشيهي المحلي وهي عائلة جليلة عاشت خلال القرن الثامن والتاسع الهجري حفلت بالأدباء والعلماء ترجع أصولها إلى قرية إبشواي الملق ثم استوطنت المحلة الكبرى حيث تولى أبناؤها أعمال القضاء فيها ، ومن أشهر أبنائها الأديب والكاتب بهاء الدين أبو الفتح محمد بن أحمد بن منصور الأبشيهي المحلي (790 ـ 852 هـ) صاحب المؤلفات الأدبية وعلى رأسها الكتاب الشهير المستطرف في كل فن مستظرف.

وابنه هو قاضي المحلة أبو النجا شمس الدين مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن أَحْمد بن مَنْصُور بن أَحْمد بن عِيسَى بْن الْخَطِيب الْبَهَاء بن الشهَاب الأبشيهي الْمحلي الشَّافِعِي ، ولد سنة ثَمَان عشرَة وَثَمَانمِائَة تَقْرِيبًا بالمحلة وَحفظ بهَا الْقُرْآن وَصلى بِهِ والْعُمْدَة وأربعي النَّوَوِيّ والتبريزي والملحة وَعرض على الْجَمَاعَة واشتغل قَلِيلا وناب فِي الْقَضَاء عَن أوحد الدّين العجميمي وَكَانَ عفيفا بارعا فِي الصِّنَاعَة مَاتَ قبيل الثَّمَانِينَ بِيَسِير ولشدة بياضه وَحسن شاكلته كَانَ يلقب خروفا رَحمَه الله.

ومن قرابتهم قاضي المحلة مُحَمَّد بن عَليّ بن أَحْمد بن مُوسَى فتح الدّين أَبُو الْفَتْح الأبشيهي الْمحلي وَالِد الشهَاب أَحْمد والبدر مُحَمَّد ، نَشأ فحفظ الْقُرْآن وَغَيره وتفقه بالولي بن قطب وَأخذ الْفَرَائِض عَن نَاصِر الدّين البارنباري وتميز فِيهَا وناب فِي قَضَاء الْمحلة وصاهر قاضيها الشهَاب بن العجيمي على ابْنَته وَحج وجاور فِي سنة خمس وَخمسين وَسمع هُنَاكَ على التقي بن فَهد وَأبي الْفَتْح المراغي ، مَاتَ بالمحلة فِي شَوَّال سنة ثَمَان وَسِتِّينَ عَن ثَمَان وَسِتِّينَ سنة.

ومن أولاده مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن أَحْمد بن مُوسَى الْبَدْر أَبُو الْبَقَاء بن فتح الدّين أبي الْفَتْح الإبشيهي الْمحلي الشَّافِعِي ، مَاتَ فِي أَوَاخِر سنة اثْنَتَيْنِ وَثَمَانِينَ أَو أَوَائِل الَّتِي قبلهَا وَكَانَ فَاضلا خيرا أعرض عَن النِّيَابَة فِي قَضَاء بَلَده وَكَانَ مَعَ أَبِيه حِين مجاورته بِمَكَّة فِي سنة خمس وَخمسين فَسمع مَعَه على أبي الْفَتْح المراغي والتقي بن فَهد ، وابنه جلال الدين أبو الفضل محمد الذي ولد بالمحلة وانتقل إلى القاهرة ليعمل بالتدريس في المدرسة الأشرفية.

وابنه الثاني وهو الأشهر شهاب الدين أَحْمد بن مُحَمَّد بن عَليّ بن أَحْمد بن مُوسَى بن فتح الدّين أبي الْفَتْح الأبشيهي الْمحلي الشَّافِعِي نزيل الْقَاهِرَة وسبط الشهَاب بن العجيمي الْوَاعِظ ، ولد بالمحلة وَنَشَأ بهَا فحفظ الْقُرْآن وكتبا وَأخذ بِبَلَدِهِ عَن يَعْقُوب الرُّومِي فِي النَّحْو وَالصرْف وَعَن خَاله أوحد الدّين فِي الْفِقْه ، انتقل للقاهرة وعمل بالقضاء ودرس بالمدرسة الأشرفية وَمَات بعد تعلله فِي تَاسِع عشر ذِي الْقعدَة سنة اثْنَتَيْنِ وَتِسْعين وَدفن بحوش صوفية سعيد السُّعَدَاء.

بهاء الدين الأبشيهي

من أعلام المحلة الكبرى في القرن التاسع الهجري واحد من أهم أدباء العصور الوسطى وهو بهاء الدين أبو الفتح محمد بن أحمد بن منصور الأبشيهي المحلي مؤلف الكتاب المشهور المستطرف في كل فن مستظرف ، ولد في قرية إبشواي من أعمال الغربية في عام 1388 م ثم انتقل إلى المحلة بصحبة أسرته وهو في العاشرة من عمره وقضى فيها بقية حياته حتى توفي في عام 1448 م ، رحل إلى القاهرة مرات عديدة وتتلمذ على يد الإمام جلال الدين البلقيني ورحل إلى مكة للحج وكان خطيبا معروفا في المحلة الكبرى.

وقد جمع في كتابه الكثير من القصص الطريفة والأمثال الشعبية والأساطير المتداولة بالإضافة إلى الأقوال المأثورة والحكايات الهزلية مع بعض المعلومات التاريخية والجغرافية فنقل لنا صورة حية عن الثقافة السائدة في عصره ، وهو متأثر بكتاب « العقد الفريد » لابن عبد ربه وأخذ كثيراً مما كتبه الزمخشري في كتابه « ربيع الأبرار » والدميري في كتابه « حياة الحيوان » وابن سبع في كتابه « شفاء الصدور » إضافة إلى مصادر أخرى ذكر أنه أخذ عنها ، كتب عنه السخاوي في كتابه « الضوء اللامع لأهل القرن التاسع » فقال :

مُحَمَّد بن أَحْمد بن مَنْصُور بن أَحْمد بن عِيسَى الْبَهَاء أَبُو الْفَتْح بن الشهَاب أبي الْعَبَّاس الأبشيهي الْمحلي الشَّافِعِي وَالِد أبي النجا مُحَمَّد ، ولد سنة تسعين وَسَبْعمائة بأبشويه وَحفظ بهَا الْقُرْآن وَصلى بِهِ وَهُوَ ابْن عشر ثمَّ التبريزي فِي الْفِقْه والمحلة فِي النَّحْو وعرضهما على الشهَاب الطلياوي نزيل النحرارية وَغَيره ، وَحج سنة أَربع عشرَة وَدخل الْقَاهِرَة غير مرّة وَسمع بهَا دروس الْجلَال البُلْقِينِيّ وَولي خطابة بَلَده بعد وَالِده وتعانى النّظم والتصنيف فِي الْأَدَب وَغَيره وَلكنه لعدم إلمامه بِشَيْء من النَّحْو يَقع فِيهِ وَفِي كَلَامه اللّحن كثيرا.

وَمن تصانيفه المستطرف من كل فن مستظرف فِي جزءين كبار وأطواف الأزهار على صُدُور الْأَنْهَار فِي الْوَعْظ فِي مجلدين ، وَشرع فِي كتاب فِي صَنْعَة الترسل وَالْكِتَابَة وتطارح مَعَ الأدباء ، ولقيه ابْن فَهد والبقاعي فِي سنة ثَمَان وَثَلَاثِينَ بالمحلة وكتبا عَنهُ قَوْله ، وَقد عمل الْعلم البُلْقِينِيّ ميعادا بالنحرارية إِذْ كَانَ قَاضِي سنهور عَن أَخِيه : وعظ الأنام إمامنا الحبر الَّذِي .. سكب الْعُلُوم كبحر فضل طافح .. فشفى الْقُلُوب بِعِلْمِهِ وبوعظه .. والوعظ لَا يشفي سوى من صَالح ، مَاتَ بعد الْخمسين قَرِيبا من قتل أخي الأستادار “.

محلة صرد

في عصر الولاة تأسست قرية محلة صرد بجوار قرية نارادوس التي عرفت باسم المنديات ثم اندثرت البلدة القديمة في العصر العثماني وتوسعت محلة صرد في زمامها الزراعي ثم تغير اسمها إلى صرد ، وذكرها ابن الجيعان في القرن التاسع الهجري في كتاب التحفة السنية حيث يقول : ” صرد والمنديات مساحتها 1313 فدان بها رزق 23 فدان عبرتها كانت 4000 دينار والآن 2000 دينار كانت للمقطعين والآن لهم وملك ووقف “.

وفي الخطط التوفيقية ذكرها علي باشا مبارك في موضعين في حرف الميم تحت اسم محلة سرد ثم في حرف النون تحت اسم نارادوس حيث يقول : ” محلة سرد قرية بين منوف وسخا كانت تسمى نارادوس وستأتى فى حرف النون ، نارادوس بلدة كانت بين منوف وسخا على مسافة متساوية وكانت ذات حمامات وفنادق وسوق ظريف وسماها ابن حوقل محلة سرد وسماها الإدريسى هرت والأول أصح انتهى من بعض الكتب العربية “.

وجاء في القاموس الجغرافي : صرد هي من القرى القديمة اسمها القديم محلة صرد وردت به في كتاب الممسالك لابن حوقل في الطري بين شطنوف وسخا وقال : وفيها منبر (أي جامع فيه خطبة) وحمام وفنادق وسوق صالح ، ووردت في نزهة المشتاق محلة صرت وفي نسخة أخرى منه وردت محرفة باسم محلة هرت ، وفي الروك الصلاحي اختصر اسمها فوردت باسم صرد في قوانين ابن مماتي وفي تحفة الإرشاد ثم في التحفة من أعمال الغربية وهو اسمها الحالي.

ووردت في الخطط التوفيقية باسم محلة سرد وقال : إن اسمها القديم نارادوس الواقعة بين منوف وسخا على مسافة متساوية وفي منتصف الطريق بينهما ، وأقول إن صرد (محلة صرد) ليست على مسافة متساوية بين منوف وسخا فإنها على بعد 58 كيلومترا من منوف وعلى بعد 13 كيلومترا من سخا وإنما هي في طريقهما القديمة التي ذكرها ابن حوقل.

وينسب لها شمس الدين الصردي الذي ذكره السخاوي في كتابه الضوء اللامع فقال : مُحَمَّد بن حسن بن عَليّ بن عبد الرَّحْمَن الشَّمْس بن الْبَدْر الصردي الأَصْل اللَّقَّانِيّ ثمَّ القاهري الْأَزْهَرِي الْمَالِكِي وَيعرف فِي بَلَده بالصردي وَهنا باللقاني. ولد وَقت صَلَاة الْجُمُعَة عَاشر الْمحرم سنة سبع وَخمسين وَثَمَانمِائَة بلقانة من الْبحيرَة وَنَشَأ بهَا فحفظ الْقُرْآن والشاطبية والرسالة ثمَّ قدم الْقَاهِرَة بِإِشَارَة بلدية الْبُرْهَان القَاضِي فحفظ أَيْضا مُخْتَصر خَلِيل وألفية النَّحْو وَأخذ عَنهُ وَعَن السنهوري الْفِقْه ولازمهما وَعَن ثَانِيهمَا الْعَرَبيَّة وَكَذَا أَخذهَا مَعَ الْأُصُول عَن الْجَوْجَرِيّ والمنطق عَن التقي الحصني.

وَحضر دروس الْعَلَاء الحصني فِيهِ وَفِي أصُول الدّين وَأخذ جلّ الْمُخْتَصر عَن الْكَمَال بن أبي شرِيف، والفرائض والحساب عَن الْبَدْر المارداني وبعضهما فِي الثغر السكندري عَن الشَّمْس مُحَمَّد بن شرف الْمَالِكِي وَجلسَ بِبَاب اللَّقَّانِيّ أَيَّام قَضَائِهِ واختص بِهِ وَبعد ذَلِك جلس بِبَعْض الحوانيت، وَحج فِي سنة أَربع وَتِسْعين وأثكل ولدا لَهُ اسْمه أَحْمد قريب المراهقة فِي سَابِع عشر ربيع الثَّانِي من الَّتِي بعْدهَا وَقَرَأَ على بعض كتابي إرتياح الأكباد وتناوله مني، وَهُوَ إِنْسَان فَاضل عَاقل مِمَّن جدد من النواب.

أميوط

جاء في القاموس الجغرافي : أميوط قرية قديمة وردت في قوانين ابن مماتي وفي تحفة الإرشاد وفي التحفة من أعمال الغربية وفي معجم البلدان الأميوط بلدة في كورة الغربية من أعمال مصر وضبطها صاحب تاج العروس بضم أولها وفي تاريخ سنة 1228 هـ أميوط القرد ومن سنة 1259 هـ باسمها الحالي ، وفي التحفة السنية : أميوط مساحتها 4100 فدان بها رزق 91 فدان عبرتها كانت 17000 دينار والآن 4250 دينار كانت باسم الأمير علمدار المحمدي والآن باسم خمسة أمراء ، واشتهر من أميوط عدد كبير من الشيوخ والقضاة من قبيلة لخم العربية ذكرتهم كتب التراجم المختلفة وهم :

في المقفى الكبير للمقريزي : إبراهيم بن يحيى بن المجد جمال الدين أبو إسحاق الأميوطي الشافعيّ درس بالجامع الظاهري وولي قضاء النواحي ، ولد في صفر سنة أربع وثمانين وخمسمائة وتوفّي ليلة السابع من ذي القعدة سنة ستّ وخمسين وستّمائة بالقاهرة ، وكان فقيها كريما مع الفاقة فصيحا أديبا شاعرا أفتى ودرّس مدّة ، ومن شعره [الكامل] : ليس الحذار لما تحاذره يقي .. فعلام تحذر في الأمور وتتّقي ؟ .. نفذ القضاء بكلّ ما هو كائن .. فاحطط رحال أسى وفرط تقلّق .. واسكن إلى الأقدار غير معارض .. مستسلما في حالتيك توفّق .. هوّن عليك فمن وقى فيما مضى .. فهو الذي يكفيك فيما قد بقي.

وفي سلم الوصول إلى طبقات الفحول : الشيخ جمال الدين إبراهيم بن محمد بن عبد الرحيم بن إبراهيم بن يحيى الأَميوطيّ اللَّخْميّ المصريّ الشافعي نزيل مكة المتوفى بها في رجب سنة تسعين وسبعمائة عن خمس وسبعين سنة سمع الحَجَّار وابن عبد الدائم والقطب القَسْطَلاَّني والشريف الحُسيني وابن سَيِّد الناس والذهبي وأخذ عن التّاج التّبريزي والإسنوي واختصر شرح بانت سعاد لشيخه ابن هشام ، وجاء عنه في ذيل وفيات الأعيان لابن القاضي المكناسي : إبراهيم بن محمد بن عبد الرحيم بن إبراهيم بن يحيى بن أحمد اللّخمى الشافعى الشيخ جمال الدين الأميوطى بالميم ولد سنة 715 أخذ الفقه عن التاج التبريزى والعربية عن ابن هشام الحنبلى وسمع من الحجّار أبى العباس سمع عليه «صحيح البخارى» فى قدمته الثانية اليها سنة 723.

وفي الضوء اللامع : عبد الرَّحِيم بن إِبْرَاهِيم بن مُحَمَّد بن عبد الرَّحِيم بن إِبْرَاهِيم بن يحيى ابْن أبي الْمجد أَحْمد الزين أَبُو عَليّ بن الْجمال أبي إِسْحَاق بن الْعِزّ بن الْبَهَاء بن الْجمال أبي إِسْحَق اللَّخْمِيّ الاميوطي الأَصْل الْمَكِّيّ الشَّافِعِي وَيعرف بِابْن الأميوطي ولد فِي يَوْم الِاثْنَيْنِ ثَانِي شعْبَان سنة ثَمَان وَسبعين وَسَبْعمائة بِمَكَّة وَنَشَأ بهَا .. وَكَانَ إنْسَانا ثِقَة خيرا عفيفا منجمعا عَن النَّاس قانعا باليسير كثير التودد صبورا على الاسماع مقتدرا على شرعة النّظم لَكِن الْجيد فِيهِ وسط الرُّتْبَة وَهُوَ من بَيت علم وجلالة ، مَاتَ بعد عصر يَوْم الثُّلَاثَاء سَابِع عشري شعْبَان سنة سبع وَسِتِّينَ وَصلى عَلَيْهِ بعد الصُّبْح من الْغَد عِنْد بَاب الْكَعْبَة وَدفن بِجَانِب أَبِيه بِالْقربِ من قبر الفضيل ابْن عِيَاض بالمعلاة وَهُوَ خَاتِمَة من يروي عَن كثير من شُيُوخه بِمَكَّة رَحمَه الله وإيانا.

وفي إمتاَعُ الفُضَلاء بتَراجِم القرّاء فِيما بَعدَ القَرن الثامِن الهِجري للساعاتي : الشيخ أحمد بن أسد بن عبد الواحد بن أحمد الأميوطي الأصل السكندري القاهري الشافعي ويُعرف بابن أسد شهاب الدين وكنيته أبو العباس ، ولد بالإسكندرية عام ثمانية وثمانمائة من الهجرة تلقى القراءات وعلومها وشارك في بعض العلوم وكان من الشعراء ، ومن شيوخه شيخ القراء وإمام المحدثين في وقته محمَّد بن محمَّد بن محمَّد بن علي بن يوسف المعروف بابن الجزري ومن تلاميذه : شيخ الإِسلام زكريا الأنصاري ـ محمَّد بن إبراهيم السمديسي ـ المشرف بن عبد الحق السنباطي ، مؤلفاته : شرح حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع ـ أرجوزة غنية الطالب في العمل بالكواكب ـ أرجوزة الذيل المترف من الأشرف إلى الأشرف في التاريخ ، توفي عام اثنتين وثمانين وثمانمائة من الهجرة.

وفي الضوء اللامع : الْحسن بن حُسَيْن بن عَليّ بن عبد الدَّائِم بدر الدّين الأميوطي القاهري الْحُسَيْنِي سكنا وَالِد الْمُحب مُحَمَّد الْآتِي تعانى التَّوْكِيل فِي أَبْوَاب الْقُضَاة فازدحم النَّاس عَلَيْهِ لحذقه فِيهَا وَلَا زَالَ حَتَّى اسْتَقر بِهِ العلمي البُلْقِينِيّ فِي نقابته بل صَار هُوَ المبرم للقضايا لَيْسَ لَهُ فضلا عَن رَفِيقه فِيهَا وَهُوَ الشريف الجرواني مَعَه أَمر والنواب تَحت قهره .. مَاتَ فِي ربيع الأول سنة خمس وَخمسين ، محَمَّد بن حسن بن حُسَيْن بن عَليّ بن عبد الدَّائِم الْمُحب بن الْبَدْر الأميوطي الأَصْل القاهري الْحُسَيْنِي سكنا الْمَاضِي أَبوهُ ولد فِي ثَالِث عشر ذِي الْحجَّة سنة خمس وَثَلَاثِينَ وَثَمَانمِائَة ولازمني فِي الْإِمْلَاء وَغَيرهَا مُدَّة وتكسب بِالشَّهَادَةِ وتجرع فاقة.