بنها العسل وأتريب

أتريب هي مدينة مصرية قديمة ذكرها جوتييه في قاموسه فقال إن اسمها المصري المدني حات حر إب ومعناه القصر الذي في الوسط واسمها الديني كا خيم أي مدينة الثور الأسود وهو معبود أهلها واسمها الإغريقي أثريبيس واسمها الآشوري حاتريب واسمها القبطي أتريبي ومنها اشتق لفظ أتريب ، وكانت هذه المدينة عاصمة الإقليم العاشر بالدلتا في عصر الفراعنة كما كانت مركز إيبروشية حتى القرن الثامن الميلادي ..

وقد تراجعت مكانتها بسبب اهتمام العرب بالسكن في قرية من توابعها أطلقوا عليها بنها العسل لما فيها من خيرات وفيرة وزروع مثمرة (اسمها القديم بر نيها وذكرها جوتييه باسمها القبطي وهو بنهاو) ، ويتكون الاسم من مقطعين بي ومعناه بيت أو حظيرة ونها ومعناها شجر الجميز فيكون المعنى التقريبي لها حديقة الجميز ، وهذا الشجر كان هاما لدى قدماء المصريين فكانوا يصنعون منه التوابيت والأثاث والتماثيل ..

وجاء عن بنها في القموس الجغرافي : ” وردت في كتاب البلدان لليعقوبي بنها ضمن مدن أسفل الأرض (الوجه البحري) وفي كتاب أحسن التقاسيم للمقدسي بنها العسل وفي نزهة المشتاق منية العسل وفي نسخة أخرى منها بنه العسل قال وهي منية جليلة كثيرة الأشجار والفواكه وتتصل بها عمارات ، ووردت في معجم البلدان بنها بكسر أولها قرية بمصر تسمى بنها العسل على النيل بينها وبين الفسطاط ثمانية عشر ميلا ، ووردت في قوانين ابن مماتي وفي تحفة الإرشاد وفي التحفة بنها العسل من أعمال الشرقية “.

أما أتريب فيقول عنها محمد رمزي مستطردا : ” ويعرف محلها اليوم باسم تل أتريب وقد رأيت هذا التل منذ خمسين سنة حيث كان يشغل مساحة من الأرض تقرب من مائتي فدان وقد زال هذا التل في بحر تلك المدة بسبب نقل أتربته واستعمالها في تسميد الأراضي الزراعية ، وما تخلف من أنقاضه من الطوب الأحمر والشقف استعمله الأهالي في مبانيهم وبذلك زال أثر هذا التل الذي يرشدنا إلى مكانه اليوم أحواض تل أتريب الشرقي بأراضي مدينة بنها .. “.

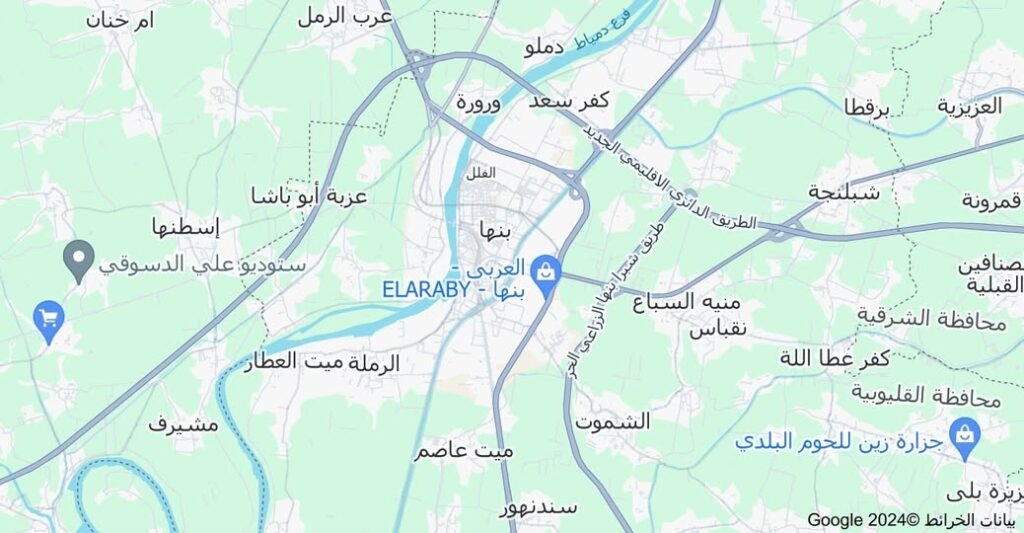

وفي عام 1850 م. قرر الوالي عباس باشا الأول نقل ديوان مديرية القليوبية من قليوب إلى بنها بسبب إقامته في قصره المنعزل هناك ورغبته في متابعة شئون المديرية عن قرب حيث شهدت بنها مأساة اغتيال الوالي في هذا القصر في عام 1854 م. إلا أنها صارت منذ ذلك الوقت عاصمة القليوبية وتوسع فيها العمران.

بنها في الخطط التوفيقية

مدينة هى رأس مديرية القليوبية على الشاطئ الشرقى لبحر دمياط ، فى غربى آثار مدينة اتريب ، ويقال لها بنها العسل لما سيأتى ، وبها ديوان المديرية والمجلس والضابطية وحكيم باشا وباشمهندس والمحكمة الشرعية ، وبها سوق دائم وحوانيت مشحونة بالمتاجر فى الشارع الموصل لديوان المديرية والمحطة ، وبها وكائل ومساجد عامرة أحدها بمنارة ، وفيها أبنية مشيدة.

وفى بحريها سراى المرحوم سعيد باشا التى بناها عباس باشا لنفسه وهى التى استشهد فيها ، ثم اشتراها سعيد باشا وهى الآن فى ملك ورثته ، وبجوار السراى محل كان معدا لنزول المسافرين ، والآن بنى به الخديوى إسماعيل المدرسة الأهلية لتعليم الأطفال اللغات والرياضة والخط والقرآن ، وفيها نحو مائتين من أولاد الأهالى يصرف عليهم من الإحسانات الخديوية مع ما هو مفروض على أهالى الأغنياء منهم جريا على قوانين المكاتب الأهلية.

وعندها محطة حافلة للسكة الحديد على الفرع الطوالى وفرع الزقازيق ، وعندها أيضا كبرى حديد موضوع على البحر يمر عليه وابور السكة الموصل إلى الإسكندرية ، وبها أرحية تديرها حيوانات ، ووابورات لحلج القطن والطحين لجماعة من الدول المتحابة ، وبها معاصر للزيت لبعض أهاليها ، وسوقها العمومى كل يوم أحد وفيها أرباب حرف كثيرة وتجار.

ويزرع فى أرضها الذرة الطويلة بكثرة والقطن قليلا ، وأكثر أهلها مسلمون ويسكنها بعض الإفرنج. ، والظاهر أن هذه البلدة عامرة من قبل الإسلام لما اشتهر أنه عليه الصلاة والسلام لما أهدى إليه المقوقس هديته التى من ضمنها شئ من عسل بنها ، قال: « بارك الله فى عسل بنه ا» ، وهى إلى الآن فيها بقايا خلايا النحل وكذلك القرى القريبة منها مثل مرصفا وكفر النصارى ، وعسل تلك الجهة مشهور بصدق الحلاوة وجودة اللون.

وكثير من قراها التى إلى جهة النيل مثل أجهور والعمار وسيفة وكفر منصور فيها شجر البرتقال والتين البرشومى والخوخ والليمون بكثرة ، حتى إن زرع غير الأشجار بها قليل ، كما أن ناحية بيسوس وأبى الغيط ونحوها تكثر من زرع البطيخ والشمام ، والقرى التى تجاور مصر من بلادها تكثر من زرع الخضر وقصب السكر.

ومع جودة أرض تلك البلاد هى قليلة الماء لعلوها ، ولذا ترى عناية الجناب الخديوى عملت الطرق فى تكثير مائها على الوجه الذى يكون به نفعها وتقرّبه عيون أهلها ، كما هى عوائده السنية.

كفر شكر وإسنيت

مدينة كفر شكر يتكون اسمها من كلمتين .. الأولى كفر وكانت تستعمل في العصور الإسلامية للدلالة على قرية جديدة نشأ زمامها الزراعي بعد استقطاعه من زمام قرية قديمة ، وأما كلمة شكر فهي ترجع إلى مؤسسها الشيخ شكر بن إبراهيم ، وقد جاء في القاموس الجغرافي : ” كفر شكر : تكون هذا الكفر في تاريخ سنة 1228 هـ وذلك بفصله بزمام خاص من أراضي نواحي إسنيت وطصفا وميت الدريج وينسب إلى منشئه الحاج شكر إبراهيم من أعيان قرية إسنيت حيث أنشأ هذا الكفر في أرضها “.

وقال محمد رمزي عن القرية الأصلية إسنيت : ” أسنيت هي من القرى القديمة اسمها الأصلي سنيت وذكر جوتييه في قاموسه ناحية باسم znt ولم يرجعها إلي ما يقابلها من النواحي المالية ، وزنت المذكورة هو الاسم المصري القديم لقرية اسنيت هذه لوجودها في الوجه البحري حيث كانت توجد znt وقرب الشبه بينهما ، وردت في نزهة المشتاق محرفة باسم منيت قال وهي علي الضفة الشرقية يقابلها من الجهة الغربية قرية وروره ..

ووردت باسمها الصحيح وهو سنيت في قوانين ابن مماتي وفي تحفة الإرشاد من أعمال الشرقية ووردت في تاج العروس باسم سنيط قرية من الشرقية ، وفي العهد العثماني زيد عليها ألف في أولها لتسهيل النطق بالساكن فوردت في تاريخ سنة 1228هـ اسنيت وهو اسمها الحالي . وكانت تابعة لمركز ميت غمر فلما أنشئ مركز بنها في سنة 1913 ألحقت به لقربها منه “.

وقد جاء تأسيس كفر شكر عام 1813 م. في موقع يتوسط المسافة بين أربع نواحي مأهولة في ذلك الوقت وهي أسنيت وميت الدريج وتصفا وكفر الولجا ، وتأسست كفر شكر في موقع يعرف باسم الكفر القديم في منطقة أشيم الجوهرية نسبة إلى أولاد الجوهري من بني شقران ، وبجوارهم كل بني دراج (منية الدريجة) وعرب السواركة في كفر الولجا الذين ارتحلوا إليها في عام 1847 م. بزعامة الشيخ سليم سليمان.

وتوسعت كفر شكر مع حفر الرياح التوفيقي في عام 1890 م. وسكنها عدد من عمال حفر الترعة وإقامة الجسور وانتقلت عائلات بأكملها من القرى المجاورة لاستصلاح الأراضي الجديدة بكفر شكر وتملكها عبر تحديث قانون العشورية الذي سمح للأهالي بتملك الأراضي إذا تم توريد الضريبة لمدة ست سنوات متصلة بالإضافة لعدد من كبار التجار والأعيان وشيوخ العرب الذين ارتحلوا إليها مع رواج العمران.

جزيرة بلي

قرية بالقليوبية تنسب إلى قبيلة بلي القضاعية التي تسكن في شمال الحجاز وسيناء وبادية الشام ، جاء في موسوعة القبائل العربية : تسكن فصائل بلي بالوقت الحاضر بمحافظة الإسماعيلية ومنهم في القنطرة شرق وهم المقابلة والأحامدة والمطارفة والعرادات (أولاد الفاطر) والقريني ، وفي القليوبية قسم من بلي أذكر من المقابلة عائلات كبيرة وهي : أبو عاصي ، والجويلي ، وأبو راس ، وأبو منشار ، وأبو وادي ، وأبو شتيوي ، وأبو عرمان ، والعظمة ، وأبو بصيلان.

ومن أشهر عائلات المطارفة : أبو دهثوم ، وأبو حايط ، وأبو معروف ، والهضابين ، والمطارفة عددهم كبير في جزيرة بلي بالقليوبية ، كما توجد فصائل من وابصة مثل الحربي واللوَّطة في جزيرة بلي وقليوب ، وذكر أحمد لطفي السيد في قبائل العرب عام ١٩٣٥ م أن بلي في مصر قسمان قسم في وجه بحري والثاني في وجه قبلي (المقابلة والأحامدة فروع عريقة في بلي وكان فيهم رئاسة بلي الحجاز في القرن العاشر للهجرة ثم هاجر أغلبهم إلى سيناء ووادي النيل بالديار المصرية).

جزيرة بلي : تضم عدة قرى مثل كفر الصُهبي وعرب المقابلة وعرب الأحامدة وعرب المطارفة وعرب معروف وعرب غانم وأبو حايط ونزلة وادي راشد ، وهي ليست جزيرة في البحر وإنما هي موضع على الأرض ، وهي مرتفعة عن مستوى أراضي القليوبية وتربتها رملية وليست طينية مثل أغلب دلتا النيل ، وكانت ضمن زمام بتمدة حتى عام ١٩٣٠ م وانفصلت بعد ذلك بزمام خاص.

وتوجد عائلات عديدة تسكن جزيرة بلي أذكر الحمايدة ويذكر البعض أنهم من عربان الشرقية ورواة الحمايدة يذكرون أنهم من قبيلة بلي ، أما الطرايحة والجنادي والصهبي وأصلهم من عرب المغرب وهذه العائلات هي أصل كفر الصُهبي ، والكفر سمي بإسم قبيلة الصُهبي في سُلَيْم في ليبيا ومنهم عائلة حتى الآن فيه ولها امتداد في بلبيس بالشرقية وفي صعيد مصر (قبيلة صُهب بن جابر من بني سُلَيم).

ويذكر رواة أبو عاصي أن عائلتهم هي أقدم عربان بلي وأكبر عائلة في جزيرة بلي وبها نسبة كبيرة من المتعلمين والأعيان والملّاك للأراضي الزراعية والتحق بعضهم بوظائف هامة في الدولة المصرية ، ومؤسس عائلة أبو عاصي هو سليمان الشهير بأبو عاصي بن حسن بن نجم بن حماد بن سلامة البروكي النازح من بلاد الحجاز بمنطقة الوجه قبل ثلاثة قرون ، وقد ذُكر أولاد أبو عاصي في تواريخ قديمة وسُجلوا فيما بعد تعداد ١٩١١ م لعائلات العربان في بندر قليوب تحت رقم ١٢٦٤ دوسيه ٧١ مخطوط ٨ ملف ٢١٤.

وذكر أيضًا رواة أبو عاصي الثقاة عن أعراب بلي في جزيرة بلي المعروفة بالقليوبية مركز شين القناطر تنقسم إلى قرى عديدة يُطلق عليها جزيرة بلي كالتالي : بلي المقابلة أحدهم مقبلي : أغلبهم في قرى كفر الصهبي ، وعرب غانم ، وأم رقيبة ، وعرب الخلوة ، والرواشدة ، والطلوح ، والجويلة ، بلي الأحامدة أحدهم أحمدي : أغلبهم في قرى عرب القديري والحويان والحمامشة وعرب الحصوة.

بلي المطارفة أحدهم مطرفي : يسكنون عرب إسماعيل والبحيضة والسبعات وعرب معروف والهجرسة ، وبذلك تكون في ستة عشر تجمعًا قرويا. ، خلاف ما يوجد من عائلات حديثة القدوم من الحجاز مثل العرادات ووابصة والزبَّالة والمعاقلة وسكنوا نفس المنطقة ، عائلة الجويلي عريقة أيضًا في جزيرة بلي ولا تقل عن عائلة أبو عاصي من حيث نسبة الأفراد المتعلمين والرجالات الذين التحقوا بوظائف هامة في الدولة ، ومنهم ملّاك للأراضي الزراعية وأعيان ، ومنهم عمدة كفر الصهبي أيضا.

طحله

جاء في القاموس الجغرافي : ” طحله قرية قديمة وردت في المشترك لياقوت وفي قوانين ابن مماتي وفي تحفة الإرشاد من أعمال الشرقية ، وفي التحفة طحلا باجه من أعمال الشرقية وصوابه طحلا باخه كما ورد في مشترك تحفة الإرشاد نسبة إلى باخه وهي التي تعرف اليوم بكفر طحله وذلك لتمييزها من القرى الأخرى التي باسم طحلا ، ووردت في الخطط التوفيقية طحلى بألف مقصورة ، وفي تاريخ سنة 1228 هـ برسمها الحالي ، وكانت طحله تابعة لمركز طوخ فلما أنشىء مركز بنها في سنة 1913 ألحقت به لقربها منه “.

وفي الخطط التوفيقية : ” طحلى بفتح الطاء وسكون الحاء قريتان من قرى مصر كلتاهما فى كورة الشرقية ، كذا فى مشترك البلدان ، فالأولى طحلى بردين ، وهى من مديرية الشرقية بمركز بلبيس على الشط الشرقى لترعة أباظة ، وفى الشمال الغربى لناحية بردين بنحو ثلاثة آلاف متر ، وفى الشمال الشرقى لناحية سفيطة بنحو ألفى متر ، وبها جامع.

والثانية من مديرية القليوبية بمركز بنها ، واقعة على الشاطئ الشرقى لفرع رشيد فى جنوب منية العطار بنحو ثلاثة آلاف وخمسمائة متر ، وفى شمال دجوة بنحو ألفين وخمسمائة متر ، وبها ثلاثة جوامع بمآذن أحدها مال عليه البحر فأكله ولم يبق منه سوى المئذنة ، وبها سويقة على البحر فيها حوانيت وبعض قهاو وبها أبراج حمام وبدائرها نخيل وأشجار وفى جهتها البحرية ثلاثة جنائن ، وتكسّب أهلها من الزرع وغيره “.

وجاء في تاريخ الجبرتي أنه ينسب لها العلامة المحدث الشيخ (عمر بن على بن يحيى بن مصطفى الطحلاوى) المالكى الأزهرى ، تفقه على الشيخ (سالم النفراوى) وحضر دروس الشيخ (منصور المنوفى) ، و (الشهاب بن الفقيه) ، والشيخ (محمد الصغير الورزازى) ، والشيخ (أحمد الملوى) ، و (الشبراوى) ، و (البليدى) ، وسمع الحديث عن الشهابين : الشيخ (أحمد البابلى) ، والشيخ (أحمد العماوى) ، وغيرهما.

وتمهر فى الفنون ودرّس بالجامع الأزهر وبالمشهد الحسينى ، واشتهر أمره وطار صيته ، وأشير إليه بالتقدم فى العلوم ، وتوجه إلى دار السلطنة فى مهمّ طرأ لأمراء مصر فقوبل بالإجابة ، وألقى هناك دروسا فى الحديث ، وتلقى عنه أكابر علمائها ، وعاد معززا مقضى الحوائج ، وكان مشهورا بحسن التقرير وعذوبة البيان وجودة الإلقاء.

ولما بنى (عثمان كتخدا القازدغلى) مسجده بالأزبكية فى سنة سبع وأربعين ومائة بعد الألف ، عيّنه فيه للتدريس ، وكان يطلع فى كل جمعة إلى المرحوم (حمزة باشا) ، فيسمع عليه الحديث وكان للناس فيه اعتقاد حسن ، وعليه هيبة ووقار ، وسكون ، توفى ليلة الخميس حادى عشر صفر سنة إحدى وثمانين ومائة بعد الألف ، وصلى عليه بالأزهر ، ودفن بتربة المجاورين.

دجوة وشيخ العرب سويلم بن حبيب

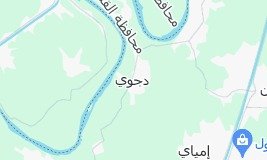

جاء في القاموس الجغرافي : ” دجوى هي من القرى القديمة وردت في نزهة المشتاق ، باسم جدوه وفي نسخة أخرى منها باسم جدوده ذكرها بين سيوفه (السيفا) وبين منية العطار وقال وهي مدينة صغيرة متحضرة لها أسواق عامرة وزراعاتها متصلة وخيراتها كثيرة وفي هذه المدينة مراكب كثيرة معدة لتعدية العساكر مختصة بذلك.

ووردت في معجم البلدان باسم دجوه قرية بمصر على الشاطر الشرقي لفرع النيل بينها وبين الفسطاط ستة فراسخ من كورة الشرقية قال وبعضهم يقولها بكسر الدال ، ووردت في قوانين ابن مماتي وفي تحفة الإرشاد من أعمال الشرقية وفي التحفة دجوه من أعمال القليوبية وفي تاج العروس الدجوه من القليوبية وفي الانتصار وتاريخ سنة 1228 هـ دجوى بألف مقصورة في آخرها وهو اسمها الحالي “.

وجاء في الخطط التوفيقية : ” دجوة قرية صغيرة من مديرية القليوبية واقعة على الفرع الشرقى لبحر دمياط ، بينها وبين كياد دجوة ثلاثة آلاف متر ، وهى الآن قرية عامرة وقد سبق لها أنها نهبت وخربت فى زمن الوزير حمزة باشا كتخدا والدة السلطان محمد خان المتولى مصر سنة ألف وأربع وتسعين هجرية كما فى كتاب نزهة الناظرين “.

وفى حوادث سنة ثلاث وثمانين ومائة وألف من الجبرتى ، أن دجوة كانت مسكنا للجناب الكبير والمقدام الشهير من سارت بذكره الركبان ، وطار صيته بكل مكان الفارس الضرغام النجيب : شيخ العرب سويلم بن حبيب من أكابر عظماء مشايخ العرب بالقليوبية وهو كبير نصف سعد مثل أبيه حبيب بن أحمد ، وليس لهم أصل مذكور فى قبائل العرب ، وإنما اشتهروا بالفروسية والشجاعة.

وحبيب هذا أصله من شطب قرية قريبة من أسيوط ، ولما مات حبيب خلف ولديه سالما وسويلما وكان سالم أكبر من أخيه وهو الذى تولى الرياسة بعد أبيه ، واشتهر بالفروسية وعظم أمره وطار صيته ، وكثرت جنوده وفرسانه ورجاله وخيوله وأطاعته جميع المقادم وكبار القبائل ونفذت كلمته فيهم وعظمت صولته عليهم ، وامتثلوا أمره ونهيه وصاروا لا يفعلون شيئا بدون إشارته ومشورته ، وكان هو وفرسه مقوّما على انفراده بألف خيال وكان ظهور حبيب هذا فى أوائل القرن.

واستقام حال سالم واشتهر ذكره وعظم صيته واستولى على خفارة البرين ونفذت كلمته فى البلاد البحرية من بولاق إلى البغازين وصارت المراكب والرؤساء تحت حكمه وضرب عليها الضرائب والعوائد الشهرية والسنوية ، وأنشأ الدواوير الواسعة والبستان الكبير بشاطئ النيل ، وكان عظيما جدا وعليه عدة سواق وغرس به أصناف النخل والأشجار المتنوعة فكانت ثماره وفواكهه تجتنى بطول السنة وأحضر له الخولة من الشام ورشيد وغير ذلك.

واستقر سويلم بدجوة وبنى له دارا عظيمة ومقاعد مرتفعة شاهقة فى العلو ، يحمل سقوفها عدة أعمدة وعليها بوائك مقوصرة ترى من مسافة بعيدة فى البر والبحر ، وبها عدة مجالس ومخادع ولواوين وفسحات علوية وسفلية ، وجميع ذلك مفروش بالبلاط الكدان.

وبنى بداخل تلك الدار بشاطئ النيل رصيفا متينا ومصاطب يجلس عليها فى بعض الأوقات ، وأنشأ عدة مراكب تسمى الخرجات ولها شراعات وقلاع عظيمة وعليها رجال غلاظ شداد فإذا مرت بهم سفينة صاعدة أو حادرة صرخوا عليها قائلين البر ، فإن امتثلوا وحضروا أخذوا منهم ما أحبوه من حمل السفينة وبضائع التجار وإن تأخروا عن الحضور قاطعوا عليهم بالخرجات فى أسرع وقت ، وأحضروهم صاغرين وأخذوا منهم أضعاف ما كان يؤخذ منهم لو حضروا طائعين من أول الأمر.

وغالب بلاد القليوبية والشرقية تحت حمايته وحماية أقاربه وأولاده ، ولهم فيها الشركات والزروع والدواوير الواسعة المعروفة بهم ، والمميزة عن غيرها بالعظم والضخامة ، ولا يقدر ملتزم ولا قائم مقام على تنفيذ أمر مع فلاحيه إلا بإشارته أو بإشارة من بالبلد فى حمايته من أقاربه ، وكذلك مشايخ البلاد مع أستاذيهم.

مرصفا وكفر أحمد حشيش

جاء في القاموس الجغرافي أن مرصفا هي من القرى القديمة وردت في معجم البلدان مرصفا قرية كبيرة في شمالي مصر بينها وبين منية غمر والمقصود بمصر هنا هي (مصر القديمة) ، ووردت في قوانين ابن مماتي وفي تحفة الإرشاد من أعمال الشرقية وفي التحفة بالقليوبية ، وفي سنة 1278 هـ فصل من مرصفا ناحية كفر أحمد حشيش ثم أعيد ضمه إلى مرصفا في سنة 1903 بسبب تداخل سكن وأطيان البلدتين معا ، وسمي الكفر نسبة إلى عائلة أبي حشيش المنحدرة من ذرية سيدي سند المغربي.

وجاء في الخطط التوفيقية : مرصفى قرية من مديرية القليوبية بمركز بنها، بينها وبين آثار مدينة أتريب بنحو ساعة. وبها آثار تدل على أنها من المدن القديمة التى كانت عامرة قبل الإسلام ، فمن ذلك أنه وجد بها وقت أخذ السباخ بعد حفر نحو خمس قامات خندق يشقها من المشرق إلى المغرب ولا يدرى إلى أين تنتهى.

ووجد بها مصانع ممتلئة فخارا وخزفا، ولم تزل يظهر بها أمثال ذلك إلى الآن، حتى إنه لما وجه العزيز محمد على إلى البلاد من يعلمهم كيفية زرع القطن، ونزل بها المعنيون لذلك وأرادوا أن يبنوا فيما حولها من الفضاء مساكن ومخازن، ففى حفر الأساسات وجدوا جدارنا قديمة أبنيتها بالحجارة والآجر وحجارة الطوحين ومعاصر.

ولكثرة الحفر فيها لأخذ السباخ بنى أهلها منازل خارجها وتركوا منازلهم الأصلية يأخذون منها السباخ. وبها مسجد قديم العمرى يزعم من يدعى المعرفة بإظهار الكنوز أن به كنزا فلم يلتفت أحد إلى ذلك، إلى أن انهدم وهجر فعزم بعض أكابر البلد على هدم باقية ليجدده طامعا فى وجود ما يقال فيه.

قال بعض أهل هذه البلدة : ففى أثناء الحفر انهار على الفعلة تراب فيه ما يصدق ذلك الزعم ، فترك العمل وجعل على المحل حرسا حتى أحضر عمد البلاد المجاورة وكان قد استحصل على نحو عشرين قطعة من الذهب فأطلعهم عليها وأشهدهم أنه لم يجد غيرها ، ثم أرسلها إلى خزينة المديرية ، وبعد أيام أعاد الحفر فى موضع آخر من المسجد فيقال أنه وجد به جرارا مملوءة من النقود فاحتملها هو ومن معه. فقام عليهم بعض أهل البلد فلم يمكنوهم من شئ ، فأخبروا الحكومة بذلك ، فحصل التضييق عليهم وسجن منهم من سجن وفر من فر ، ولم يزالوا كذلك إلى أن مات المرحوم عباس باشا وتولى المرحوم سعيد باشا فعافاهم من ذلك وخلى سبيلهم ، ولم يزالوا فى ثروة إلى الآن.

وقد وجد تحت عقود هذا المسجد وعمده عقود وعمد أخرى بإزائها مرتدمة بالتراب ، يقال إنها كانت كنيسة ردمها المسلمون وبنوا فوقها هذا المسجد. وقد ذكر المقريزى فى الكلام على كنائس مصر أن بمرصفى كنيسة فلعلها هذه ، والظاهر أن هذه القرية إحدى قرى كورة خط أتريب المائة والثمانين قرية ، وهى إحدى كور مصر الأربع التى قال فيها بعض المؤرخين : أنه ليس على وجه الأرض أفضل منها ، ولا تحت السماء لهن نظير ، وهى كورة الفيوم وكورة أتريب وكورة سمنود وكورة صا الحجر.

وكانت مرصفى فى السابق متسعة فلما أخذ العزيز المرحوم محمد على فى إصلاح الأرض وحصرها صغرت حدودها وزاد زمامها نحو النصف فمنه : ما أنعم به على الأمراء ، ومنه ما كان على أهل البلد كما حصل مثل ذلك فى كثير من بلاد مصر ، ثم فى شرقى هذه البلدة على نحو ساعة تل مرتفع يسمى تل اليهودية يذهب إليه السياحون وغيرهم فيجدون به من الآثار القديمة وصور الحيوانات شيئا كثيرا وربما يجدون قطعا من الذهب أو الفضة وتأخذ منه أهالى البلاد المجاورة كثيرا من السباخ.

أعلام مرصفا

يقول علي باشا مبارك عن قرية مرصفا بالقليوبية : ثم إن لأهل هذه البلدة اعتناء زائد بتعليم أولادهم القراءة والكتابة فيعلمونهم فى المكتب ، ثم يلحق كثير منهم بالأزهر ، فلذا نشأ منها من العلماء من له التآليف المفيدة ، وظهر منها أولياء أصحاب كرامات بكثرة كالشيخ سليمان الحجاجى ، والشيخ هلول ، والسيد راجح ، وسيدى على الصياد ، والشيخ نور الدين خليل المدفون بقرافة مصر بقرب قبر السيدة عائشة رضي الله عنها.

ومن أجلهم ابنه الشيخ على خليل نور الدين وقد ترجمه الشعرانى فى طبقاته فقال : كان من الأئمة الراسخين فى العلم وله المؤلفات النافعة فى الطريق ، واختصر رسالة القشيرى وتكلم على مشكلاتها ، قال : ومن وصيته لى : إياك أن تسكن فى جامع أو زاوية لها وقف ومستحقون ، ولا تسكن إلا فى المواضع المهجورة التى لا وقف لها لأن الفقراء لا ينبغى لهم أن يعاشروا إلا من كان من خرقتهم ، وعشرة الضد تكدر نفوسهم ، مات سنة نيف وثلاثين وتسعمائة ، ودفن بزاويته بقنطرة الأمير حسين بمصر وقبره بها ظاهر يزار.

وقد نشأ منها فى عصرنا هذا علماء وفضلاء من أجلهم الشيخ أحمد حسين المرصفى ويكنى بأبى الحلاوة ، وكان زاهدا حافظا مائلا إلى حب العزلة لم ير فى وليمة إلا نادرا ، وكثيرا ما كان يدعوه الأمراء إلى منازلهم فلا يجيبهم وكان يزور الإمام الشافعى ماشيا على كبر سنه. وكان مهيبا فى درسه بحيث لا يستطيع الطالب أن يرفع فيه صوته ولو بالسعال ، فإذا اعترى أحدا منهم السعال تحول وأخفى ذلك ما أمكن. وكان فى مبدأ أمره سافر مع بعض مماليك العزيز المرحوم محمد على إلى أقصى الصعيد وأقام هناك سنتين ثم رجع ، وانقطع للعلم بالأزهر إلى أن توفى إلى رحمة الله تعالى وعمره اثنتان وسبعون سنة.

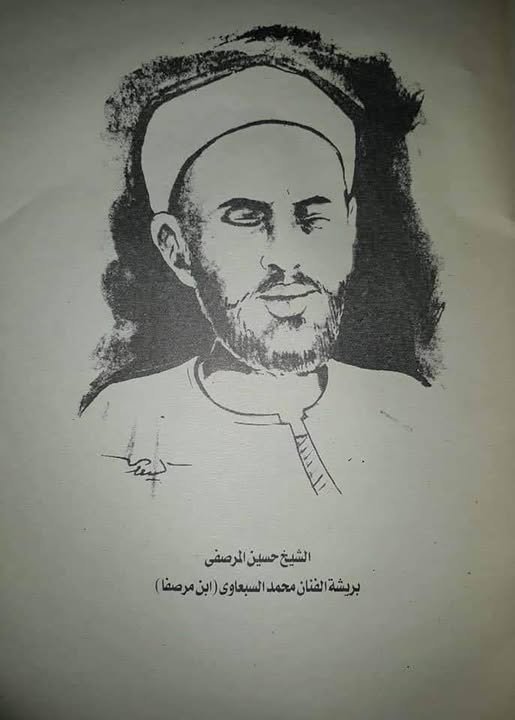

وقد ترك ابنه العلامة الشيخ حسينا من أجلاء العلماء وأفاضلهم ، له اليد الطولى فى كل فن ، وقل أن يسمع شيئا إلا ويحفظه ، مع رقة المزاج وحدة الذهن وشدة الحذق ، وتكلم باللسان الفرنساوى وقرأ الخط العربى والفرنساوى فى أقرب زمن مع انكفاف بصره ، وهو حروف اصطلح عليها اصطلاحا جديدا تدرك بالجس باليد ، وكان الشيخ حسين معلم العربية فى دار العلوم بالمدارس الكبرى وبمدرسة العميان.

ومن علمائها : العلامة الشيخ محمد بن الشيخ أحمد المرصفى المتوفى سنة إحدى وسبعين ومائتين وألف ، وعمره ثمان وخمسون سنة، كان حسن الأخلاق حافظا يعلق فى ذهنه الدرس ويلقيه بعبارات من عنده واضحة ،. وفى آخر عمره تقلد بوظائف من طرف الحكومة فكان فى مجلس الشورى والحقانية ، ثم بالمدارس الميرية ثم أقامه المرحوم إبراهيم باشا بالقصر العالى لفصل القضايا الشرعية المتعلقة بدائرته ، واستمر على ذلك حتى اعتراه مرض منعه عن القيام بهذه الوظيفة فأقام الباشا ابنه مقامه وأجرى له مرتب والده . وكان مع تقلباته فى الحكومة لا يترك الدرس ، وله من التآليف : كتابه على شرح المنهج لشيخ الإسلام زكريا.

وأعقب ابنه الشيخ أحمد شلبى ، ثم علمه القرآن وأقامه فى الأزهر فجد واجتهد حتى تأهل للتدريس ، وهو شافعى المذهب كأبيه وأكثر أهل بلده ، ودخل المدارس الميرية يعلم التلامذة فن النحو ونحوه من الفنون العربية مع السير الحميد والسمت الحسن والعلم والتقوى ، ثم انفصل عن هذه الوظيفة ولزم بيته ورتب له معاش من الروزنامجة العامرة إلى الآن ، أعنى عام ستة وثلاثمائة وألف من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام.

وكذا منها : الشيخ أحمد شرف الدين أحد المدرسين بالأزهر ، وكان من علماء الامتحان بالأزهر أيضا وهو خوجة بالمدارس المكية ، وكذا الشيخ زين المرصفى ، والشيخ حسن الأكشر وغيرهم ، وفى هذه القرية عائلة مشهورة يقال لها عائلة أبى حشيش يزعمون أنهم من ذرية سيدى سند المغربى ولهم حسب واعتبار من عدة أجيال.

ومنهم : المرحوم الحاج خضر كان وكيل مديرية القليوبية زمن العزيز المرحوم محمد على ، وكان شهما كريما يكرم العلماء والضيفان ، وكذا أولاده من بعده ومنهم : ابنه إبراهيم قد توظف عدة وظائف سنية فكان ناظر قسم بالقليوبية مدة ، وفى زمن الخديوى إسماعيل باشا عرضت عليه وظيفة مدير القليوبية فامتنع منها وتعلل بموانع واختار لزوم بيته والاشتغال بالزرع ونحوه ، ولهم زراعة واسعة وأملاك كثيرة وأبنية مشيدة وكفور خارجة عن البلد لمواشيهم ومحصولاتهم وبساتين.

طسفة بني حرام

ارتبطت قرية تصفا الحالية بمركز كفر شكر بالقليوبية بقبيلة بني حرام الجذامية حيث كانت من أهم مراكزهم في العصور الإسلامية واسمها الأصلي طسفة بني حرام ، وذكرها ابن الجيعان في القرن التاسع الهجري ضمن إقطاعات القبائل العربية وذلك في كتاب التحفة السنية حيث يقول : طسفة بني حرام ومرقى كفرها مساحتها 2800 فدان بها رزق 138 فدان عبرتها كانت 6400 دينار والآن بحق النصف للمقطعين والعربان وأوقاف ورزق

جاء في القاموس الجغرافي : طصفا هي من القرى القديمة اسمها طسفة وردت به في قوانين ابن مماتي وفي تحفة الإرشاد من أعمال الشرقية وفي التحفة طسفة بني حرام من الشرقية وفي تاريخ سنة 1228 هـ برسمها الحالي وبعضهم يكتبها تصفا ، كفر طصفا أصله من توابع ناحية طصفا ثم فصل عنها في تاريخ سنة 1236 هـ ، كفر عبد السيد نوار أصله من توابع ناحية طصفا ثم فصل عنها في تاريخ سنة 1259 هـ.

وفي العصر العثماني انقسمت قبائل الوجه البحري إلى قسمين الأول بزعامة بني سعد والثاني بزعامة بني حرام ودارت بينهما وقائع عديدة للمنافسة على زعامة القبائل العربية وامتد الصراع ليشمل طوائف المماليك وأرباب الحرف والطرق الصوفية ، وفي النهاية دخلت قبيلة بني حرام في خدمة محمد علي باشا وساندته في حروبه وصارت من أحلافه.

جاء في موسوعة القبائل العربية : بنو حرام ، في مصر قبيلتان تحملان هذا الاسم إحداهما من فزارة والأخرى من جُذام فالأولى مساكنها في الصعيد والثانية في الشرقية ، ما ذكره المؤرخون عن كليهما ذكرهم أميديه الفرنسي عام ١٧٩٨ م بني حرام (فزارة) من قبائل مصر في ضواحي الأطفيحية (أطفيح) وعدد فرسانهم نحو ٤٠ فارس.

ما قاله ابن إياس في بدائع الزهور : وفي عام ٨٧٥ هـ قبض السلطان على بعض أعيان الشرقية وبعض بني سعد حرام (جُذام القحطانية) لكثرة شغبهم، فلما بلغ العربان الخبر أعلنوا العصيان وأخذوا يفسدون في الأرض، وأرسل السلطان قوة لقمع العصيان فعادت بدون طائل.

وفي عام ٩٠٣ هـ كان الأمير أقبردي بالشرقية فهاجمه عربان بني حرام ورجموه وسبوه وكادوا يقتلونه ولم يخلص من أيديهم إلا بمشقة كبيرة ، وفي عام ٩٢٧ هـ عاد عربان الشرقية إلى شق عصا الطاعة ونهب الضياع وقد تحالفت سبع طوائف من العربان على العصيان منهم بنو عطية وبنو عطا وبنو حرام وقد أزعجت هذه الحركة ملك الأمراء.

وقال الجبرتي : في عام ١١٣٥ هـ سار أمير الحج وكاشف القليوبية ومعه عرب الصوالحة وبني حرام لمحاربة سالم بن حبيب ، وفي عام ١٢٢١ هـ اعتزم محمد علي الخروج إلى الألفي وعبر إلى بر إمبابة بالجيزة وأرسل إلى بعض العربان للقدوم إليه للسير معه فجاءه عدد كبير من عرب الحويطات وبني حرام فقابلهم وضرب لقدومهم المدافع.

نصف حرام : ذكرهم أميديه الفرنسي عام ١٧٩٨ م من قبائل مصر وقال : يسكنون قرب بحيرة صغيرة تُسمى بركة الحاج في ضواحي القاهرة. ، قلت: لم أعد أسمع بهذه القبيلة في بركة الحاج ، وهذه القبيلة جزء من بني حرام الجُذامية في الشرقية.

وجاء في الخطط التوفيقية : وتسلط العرب وتفاشل الحكام وانفكاك الأحكام وتسلط الفلاحين -القائمين من سعد وحرام – بعضهم على بعض بحسب القوة والضعف وجهل القائمين بطريق سياسة الإقليم ولا يعرفون إلا أخذ الدراهم بأى وجه كان ، وفي موضع آخر : وذلك أن الأقاليم القبلية كانت الحروب قائمة بينهم وكانوا منقسمين قسمين قسم يقال له الوناتنة وقسم يقال له الصوامعة كما أن أهالى الأقاليم البحرية كانت صفين سعد وحرام.

ويفصل نعوم شقير في كتابه عن تاريخ سيناء امتداد هذا الصراع بين سعد وحرام إلى كافة القبال فيقول : فانقسمت العرب بهما قسمين قسم انحاز إلى سعد وآخر إلى حرام وحصلت حرب عامة بين البدو بسببهما ، وأمَّا عرب سيناء فالذين هم في شق سعد التياها والسواركة والرميلات والعيايدة والسماعنة والأخارسة وأولاد علي والبياضيين والذين في شق حرام الطورة والحويطات واللحيوات والترابين والعقليين.