اللهجات العامية المصرية بين القاف والجيم

في اللهجات العامية المصرية تتنوع طريقة نطق حرف الجيم .. في لهجة المدن الكبرى ووسط الدلتا يتحول إلى جيم حنكية غير معطشة وهي ما تعرف باسم الجيم القاهرية .. وفي ريف الوجه البحري تتدرج من الجيم المعطشة في الشرقية وحتى الياء المدغمة والشين في بعض مناطق كفر الشيخ والبحيرة .. أما في الصعيد فهي تنطق في بعض المناطق قريبة من حرف الدال وفي معظمها تنطق نطقا متوسطا يجمع بين الجيم المعطشة والدال الخفيفة وهو ما يوافق النطق العربي القياسي لها مثل اللهجة الحجازية ..

أما نطق حرف الجيم من الحنك بدون تعطيش فهو راجع أساسا إلى القبائل اليمنية الجنوبية التي شكلت الموجة الأولى من قبائل الفتح الإسلامي وهي قبائل كندة وتجيب ومراد وغافق وعك ومعافر وهمدان ويافع وخولان .. وحتى اليوم لا تزال مناطق حضرية كثيرة في جنوب اليمن تنطق حرف الجيم على الطريقة القاهرية من الحنك بدون تعطيش .. ومن المعلوم أن اللغات السامية القديمة كانت تنطق حرف الجيم أيضا بدون تعطيش (أطلق عليه حرف الجاء) ومنها اللغة العربية الجنوبية (لغة حمير) والحبشية الأجعزية ..

وأما تعطيش الجيم فهو الغالب على اللهجات المصرية الريفية وهو يبدأ من التعطيش الخفيف قريبا من حرف الزاي مثل أرياف الدقهلية والشرقية حيث يشبه تماما طريقة نطق اللهجات الشامية وبعض اللهجات المغاربية مثل قولهم زوزتي (زوجتي) وكذلك في بعض مناطق الحجاز مثل الطائف .. وينتهي إلى نطقه في بعض مناطق كفر الشيخ والبحيرة والجيزة إلى ما يشبه حرف الشين أو الياء المدغمة على طريقة أهل نجد والخليج والبحرين وبعض مناطق المغرب العربي مثل قولهم الشوال (الجوال) ودياية (دجاجة) ..

وفي المقابل لا زالت مناطق كثيرة في الوطن العربي تنطق حرف الجيم وفق الطريقة القياسية وهي لغة قريش (وهي التوسط بين الجيم المعطشة والدال الخفيفة على صورة دج) وأهمها لهجة الصعيد في مصر ولهجة الحجاز الحضرية واللهجة الموصلية في شمال العراق وحلب وبعض مناطق ليبيا وفي بعضها ميل إلى الدال مثل قولهم دردا (جرجا) .. وهذا النطق القياسي يظهر في أجلى صوره عند قلقلة حرف الجيم أثناء تلاوة القرآن لكن بعض العلماء أجازوا قراءة الحرف بالتعطيش الخفيف لأنه لا يقلب مبنى الحرف ..

وفي اللهجات العامية المصرية تتنوع طريقة نطق حرف القاف .. في لهجة المدن الكبرى ووسط الدلتا يتحول إلى همزة مثل قولهم أمر (قمر) وألم (قلم) .. أما النطق الغالب له فهو في الصعيد والدلتا ولهجات البادية حيث يتحول إلى جيم حنكية (غير معطشة) مثل قولهم جبر (قبر) وجال (قال) .. وفي بعض أرياف الوجه البحري يتحول إلى حرف غين مثل قولهم دغيغ (دقيق) مع وجود قلة تنطقه بنطقه الأصلي قاف .. وفي بعض ريف الدقهلية وريف الشرقية يتحول إلى كاف مهموسة مثل قولهم دكيكة (دقيقة).

أما تحويل القاف إلى همزة فهو أمر مشترك مع اللهجات الشامية الحضرية جميعا والتي تحول فيها حرف القاف إلى همزة في زمن يسبق ظهور الإسلام متأثرا بالفينيقية .. وقد انتشرت هذه اللهجة بين القبائل اليمنية الشمالية لخم وجذام وتنوخ وعاملة وتيم اللات وطيء والأزد وقضاعة بفروعها المختلفة .. وقد احتوت المعاجم العربية على ألفاظ عديدة احتفظت بنطقها بكلا الطريقتين لنفس المعنى مثل قولهم : القوم زهاق مائة وزهاء مائة .. تقبض وتأبض بمعنى مد رجليه .. فشق وفشأ أي انتشر .. زنق وزنأ بمعنى ضيق ..

وأما تحويل القاف إلى جيم غير معطشة فهو يتشابه مع كل اللهجات البدوية في الوطن العربي خاصة في نجد والخليج العربي وبادية الشام والعراق وليبيا ويطلق عليها لهجة تميم حيث اشتهرت بها .. ويتدرج نطقها من الكاف المهموسة في جنوب العراق وبعض مناطق المغرب العربي إلى جيم معطشة في بعض المناطق خاصة الخليج العربي مثل قولهم الشارجة (الشارقة) إلى حرف غين مثل السودان واليمن إلى القاف الأصلية في بعض المناطق مثل اللهجة الموصلية في شمال العراق وفي أجزاء من المغرب العربي ..

وقد جرت عادة العرب على تبادل نطق حرفي القاف والكاف في مواضع عديدة ومنها قراءة ابن مسعود والشعبي للآية : ” وإذا السماء قشطت ” .. وللحرف أحكام خاصة عند التلاوة لأنه من حروف القلقلة التي يجب إظهارها لاستقامة المعنى .. ويرجح علماء اللغة أن النطق الأصلي للحرف كان مجهورا (أقرب للجيم النجدية وأطلق عليها حرف القيف) ثم تحول إلى مهموس (القاف القياسية الحالية) بتأثير اللهجة الحجازية .. وربما كان تنوع ذلك الحرف من أسباب تحدي العرب بلاغيا في قوله تعالى : ” ق والقرآن المجيد ” ..

ويقول ابن خلدون عن اللهجة البدوية في مقدمته : ” ومما وقع في لغة هذا الجيل العربي لهذا العهد حيث كانوا من الأقطار شأنهم في النطق بالقاف فإنهم لا ينطقون بها من مخرج القاف عند أهل الأمصار كما هو مذكور في كتب العربية أنه من أقصى اللسان وما فوقة من الحنك الأعلى وما ينطقون بها أيضاً من مخرج الكاف وإن كان أسفل من موضع القاف وما يليه من الحنك الأعلى كما هي بل يجيئون بها متوسطة بين الكاف والقاف ..

وهو موجود للجيل أجمع حيث كانوا من غرب أو شرق حتى صار ذلك علامة عليهم من بين الأمم والأجيال ومختصاً بهم لا يشاركهم فيها غيرهم .. والظاهر أن هذه القاف التي ينطق بها أهل الجيل العربي البدوي هو من مخرج القاف عند أولهم من أهل اللغة وأن مخرج القاف متسع ، فأوله من أعلى الحنك وآخره مما يلي الكاف فالنطق بها من أعلى الحنك هو لغة الأمصار والنطق بها مما يلي الكاف هي لغة هذا الجيل البدوي “.

وهذان الحرفان كافيان للدلالة على التنوع اللساني القبلي ، وفيما يلي سوف نعرض لعدد من التراكيب اللغوية التي تبين العلاقة بين اللهجات العامية المصرية واللغة العربية الفصحى.

كلمة شيء ومشتقاتها

الكلمة الأكثر انتشارا وتداخلا في تراكيب اللهجات المصرية هي كلمة (شيء) والتي تشكل عنصرا مشتركا بين لهجات القبائل في الحضر والبدو وموجودة في جميع اللهجات العربية .. أشهر التراكيب الخاصة بها هو سؤال الاستفسار في البادية إيش (أي شيء) وليش (لأي شيء) وفي الحضر مفيش (ما في شيء) ومفيهوش (ما فيه هو شيء) ومعلش (ما علي شيء) ومعلهش (ما عليه هو شيء) ومعندوش (ما عنده شيء) ومجاش (ما جاء شيء) وماعيزش (لا أعوز شيء) ..

وقد يضاف إلى اللفظ مكملات تشرح المعني مثل قولهم في البادية : (إيش فيك .. إيش بدك .. إيش لونك .. إيش علومك) .. وقد يستعمل للتعجب أو الاستنكار مثل قولهم : (إيش خلا .. إيش عجب .. إيش لبده) .. وطبعا أهم تركيب فيهم هو اللفظ العامي الأشهر إيشمعناه (وأصله أي شيء معناه) حيث تحول للدلالة على استنكار التفرقة .. كما يدخل في تراكيب النفي سؤالا وجوابا مثل قولهم متاكولش (ما تأكل شيء ؟) أو قولهم مكلتش (ما أكلت شيء) أو مش تاكل (ما شيء تأكل) ..

ورغم أن اللفظ مرتبط بالبادية إلا أنه حاضر بقوة في تراث الأمثال الشعبية المصرية مثل قولهم : (إيش ياخد الريح من البلاط .. إيش تعمل الماشطة في الوش العكر .. إيش جاب لجاب) .. وقد ارتبطت كلمة شيء بالنفي مثل قولهم مش عارف (ما شيء أعرف) أو يدخل في تركيب الفعل مثل قولهم ميحرمنيش منك (ما يحرمني شيء منك) أو في قولهم متروحوش مكان متعرفوهوش (ما تروحوا شيء .. ما تعرفوا شيء) أو في التعبير الساخر كلشنكان (كل شيء كأنه) ..

والجملة الافتتاحية في الحوار الشعبي هي ماقولكش (ما أقول لك شيء) وكذلك مقلتلكيش (ما قلت لكي أي شيء) .. وفي اللهجات المغاربية ومنها لهجة الإسكندرية يقال مطلعتوش ومننزلوش (ما طلعتم شيء وما ننزل شيء) .. وربما تضاف الكلمة إلى فعل الكينونة فيقال مكنش يتعز (ما كان شي يتعز) أو يضاف إلى فعل القدرة في قولهم مقدرش على كده (ما أقدر على شيء كهذا) .. وأخيرا في طنطا سوف تسمع شيللاه يا بدوي (شيء لله) وهي كلمة مناداة وتبرك ..

وقد يدخل لفظ شيء في تراكيب خاصة مثل كلمة ماليش وأصلها (ما لي شيء) ويقصد بها نفي الصلة عن أمر ما ثم تحول إلى إجابة محددة عن السؤال (ما لك ؟؟) فتكون الإجابة مليش بمعنى ليس هناك سبب .. وقد يضاف إلى الفعل لنفي الامتلاك مثل كلمة ملكش (ما لك شيء) .. وقد يأتي بصيغة الغائب فيقال ملوش (ما له شيء) أو مالهوش (ما له أي شيء) لنفي العلاقة بالسبب ..

وفي عدد من اللهجات العربية اقترن اللفظ بحروف الجر والضمائر ليعطي معاني متعددة من أشهرها شنهو (أي شيء إنه هو ؟؟) .. وكذلك شنو (أي شيء إنه ؟؟) وكذلك شو (أي شيء هو ؟؟) وكذلك شنهي (أي شي إنها هي ؟؟) وكذلك هاشي (ها الشيء) واشي (أي شيء) وفي البادية قولهم أولاش (أول الشيء) وكذلك اللاشي (اللا شيء) وكذلك ولاشي (ولا أي شيء) ..

وقد يدخل في تركيب السؤال أو النفي بإضافته إلى كلمات محددة أو حروف ليعطي معاني متغيرة مثل قولهم وقتاش (وقت أي شيء) وعلاش (على أي شيء) وكيفاش (كيف أي شي) وقداش (قد أي شيء) وشحال (أي شيء حال) .. وقولهم منكرتكش أي (لا أنكرك شيء) واشكد (أي شيء قد) واشوكت (أي شي وقت) وشقايل (أي شيء قائل) وهكشي (هيك شيء) ..

وقد تلحق كلمة شيء بأواخر بعض الألفاظ الدارجة لإكمال المعنى مثل قولهم أولاكش (أول شيء لك) .. وقد تأتي متداخلة مع الأفعال مثل قولهم آش بلاك (أي شيء ابتلاك) .. وتأتي أيضا مدغمة في الفعل على صيغة السؤال مثل قولهم شتريد (أي شيء تريد) أو قولهم شكون (أي شيء يكون) .. وتأتي أيضا لتأكيد معنى وجود الشيء في قولهم فيش (في شيء) وشاهو (شيء هو) ..

ومن أهم مشتقاتها كلمة بلاش والتي تعني مجانا أو بدون مقابل وهي من أكثر الكلمات الدارجة وأصلها (بلا أي شيء) .. وقد تحولت إلى مصطلح قائم بذاته واشتقت منه مزيد من الكلمات مثل بلوشي كما أضيفت لكلمات أخرى لتعطي معاني النفي مثل قولهم (بلاش ده أو بلاش كده أو بلاش تعمل أو بلاش خالص) ..وبصيغة التصغير جاءت كلمة شيء في الأغنية : ” غني لي شوي شوي ” أو بصيغة الجمع في قولهم : ” الأشيا معدن “.

العلاقة بين العربية والقبطية

ربما كانت قرية الزينية في محافظة الأقصر هي القرية الوحيدة التي لا زالت تستعمل اللغة القبطية بلفظها القديم حتى اليوم لكن ذلك لا يعني اختفاء اللغة القبطية لأنها بالفعل قد تسللت إلى اللغة العربية وأضافت إلى اللهجات المصرية الريفية كثيرا من المفردات المتعلقة بالمأكولات والملابس والزراعة والري والبيئة المحلية والتقويم الزمني والأعياد وأسماء البلاد مثل كوم وشبرا ..

ومن أشهر الألفاظ الدارجة ذات الأصل القبطي في العامية المصرية كلمات أمبو تاتا ترمس كاني وماني طمي بوري بلاص بصارة بشبش بساريا برجالاتك بطط فسيخ بتاو مدمس برسيم بعبع حتتك بتتك ياما أباي وش شأشأ فلافل فوطة فتافيت نبوت بح بخ هيلا هوب ورور أبريم قلقاس .. بالإضافة إلى أسماء الشهور المصرية القديمة التي كانت هامة لمواسم الزراعة والحصاد ..

وفي كتابه النبي موسى وآخر أيام العمارنة يحكي الدكتور سيد القمني أنه أثناء تأليف كتابه تلقى زيارة من عالم اللغة الليبي الكبير الدكتور علي فهمي خشيم مؤلف كتاب آلهة مصر العربية وبحثا عن أوجه العلاقة بين اللغتين العربية والقبطية بالتفصيل حيث لوحظ أن هناك بين القبطية القياسية والعربية القاموسية أكثر من ثلاثة آلاف جذر لغوي مشترك معنى ومبنى.

وليس ذلك من باب التلفيق وإنما سببه أن اللغتين ينضويان تحت عائلة واحدة هي عائلة اللغات الأفروآسيوية .. وهذه العائلة تضم في الشرق العربية والسريانية والحميرية والعبرية القديمة وفي الغرب الكوشية والقبطية والأمازيغية والهوساوية .. وفي مناطق انتشار هذه اللغات كان التعريب سهلا على العكس من مناطق إيران وتركيا وكردستان وأفريقيا الوسطى والمدارية ..

وسبب ذلك يرجع بالطبع لظروف سياسية صاحبت حركة الفتوحات العربية لكن اللغة العربية أيضا كانت أكثر مرونة من غيرها وأكثر قابلية للتطور حيث استوعبت داخلها كافة هذه اللغات بسهولة .. الهوساويون مثلا بعيدون عن نطاق العربية لكن عند احتكاكهم بها يتعلمونها بسهولة وكذلك في أريتريا حيث اللغة التغرينية منحدرة من الحميرية الأجعزية وكذلك الكوشية في الصومال ..

أما العبرية الحديثة فهي هجين مع لغة اليديش الأوروبية بينما كان من السهل على اليهود في الماضي التحدث والكتابة بالعربية ومن أشهرهم الفيلسوف الكبير الرمبام موسى بن ميمون .. وكذلك بالنسبة للأقباط هناك واحد من أكبر وأشهر الأساقفة المصريين وهو ساويرس بن المقفع أسقف الأشمونين مؤلف كتاب تاريخ الآباء البطاركة وأول من وضع قاموسا للمقارنة والترجمة بين العربية والقبطية ..

وسوف نلاحظ أن اللغة القبطية قد مرت بتغيرات مع الزمن حيث أدمجت فيها مفردات وتراكيب وصوتيات وقواعد يونانية في فترة البطالمة والرومان وهذا هو السبب في اختلافها عن عائلتها اللغوية الأصلية (مثل العبرية عندما اختلطت مع اليديش) فإذا نزعت منها هذه المؤثرات وأرجعتها إلى نقائها الأول فإنها تصير قريبة جدا من العربية بل وكانت تشترك معها في وجود العين والحاء قديما والذي يختفي من القبطية إلى اليوم.

ومن أجل بعض المفردات القبطية المتداولة في البيئة المحلية يتبنى بعضهم فكرة أن العامية المصرية امتداد للقبطية في صورتها المتأثرة باليونانية وهو الأمر الخاطىء لوجود اختلافات كبيرة جدا بينهما على مستوى الصوتيات والقواعد والتراكيب اللغوية ، وفي نفس الوقت يحاولون تفسير اختلاف العامية عن العربية الفصحى بأنها تنطق الجيم غير معطشة وتقلب القاف همزة وأنها أهملت الحروف اللثوية ث ذ ظ وحولتها إلى ت د ز تأثرا بالقبطية وهو الأمر غير الحقيقي.

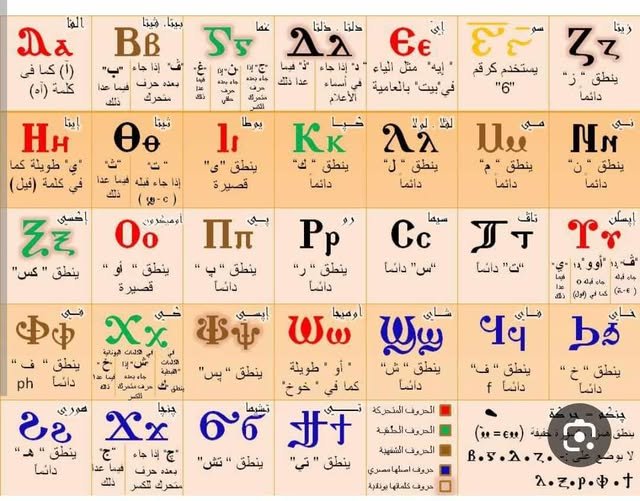

بل على العكس لأن اللغة القبطية التقليدية تحتوي على حروف لثوية ممثلة في حرف ثيتا والذي ينطق ث ما عدا إذا جاء قبله حروف سيما أو شاي أو تافا (س أو ش أو ت) ينطق تاء لتسهيل النطق ، وكذلك حرف ذلتا الذي ينطق د فقط في أسماء الأعلام وما عدا ذلك ينطق ذ لثوية وأشهر كلمة تحتوي الحرفين معا هي (أرثوذكس) ، وأحيانا يتم تخفيف الحروف اللثوية تأثرا بالعامية المصرية وليس العكس مع ملاحظة أن الحرف زيتا الذي ينطق ز يقتصر على الألفاظ القبطية ذات الأصل اليوناني فقط.

واحتوت القبطية على صوتيات كثيرة لا تستخدم في العامية مثل الحرف الثاني في الأبجدية فيتا (بيتا) والذي ينطق (في V) إذا جاء بعده حرف متحرك (وتكتب بالعربية ف فوقها ثلاث نقط) وكذلك حرف إبسلون الذي ينطق بنفس الطريقة إذا جاء قبله حروف ألفا وإي (أ ، ي) مثل كلمة إيفا (حواء) وهو حرف غربي غير متداول في العامية المصرية أو اللهجات العربية إلا عند نطق الكلمات الأجنبية الحديثة مثل فيللا أو فارانده أو فانيليا.

وتقتصر العامية المصرية على نطق الباء والفاء بصورة خفيفة عادية تشبه العربية بينما تحوي القبطية على حرفين للباء أحدهما بيتا الخفيف وبي الثقيل (P ويكتب بالعربية ب تحتها ثلاث نقط) وكذلك حرفين للفاء أحدهما فاي الخفيف والثاني في الثقيل (PH) ، كما احتوت القبطية على الأحرف المركبة التي تعبر عن صوت محدد مثل إكسي وإبسي وتي وتشيما (ينطق تش) وهي صوتيات متأثرة باليونانية وغير متداولة في العامية.

وبالنسبة إلى نطق حرف ج فإن الحرف الثالث من الأبجدية القبطية غما (جاما) فإنه ينطق غ ما عدا فقط إذا جاء بعده حرف متحرك مكسور ينطق ج وإذا جاء بعده حرف حلقي يقلب ن ومثال النطق القياسي له في كلمات مثل أغابي (محبة) وغرافي (كتابة) وغبريال (جبريل) وهو ما يختلف عن العامية المصرية ويشبه نطق أهل الشام لكلمة (غوغل) ، ويستعاض عن ذلك بحرف مضاف للأبجدية هو جنجا الذي ينطق ج لكن يعطش إذا جاء بعده حرف متحرك مكسور.

وفي الصوت المعبر عن ك هناك حرف كبا الذي ينطق ك خفيفة وهناك حرف كي والذي يعادل في اللغات الغربية حرف Q وفي اللغات الشرقية ق وينطق في القبطية ش أو خ في الألفاظ اليونانية وينطق في الألفاظ القبطية ك وكتبت بها كلمة كيمي التي تعني الأرض السوداء وتدل على مصر قديما ، ولا توجد أي إشارة لقلب ذلك الصوت إلى همزة أو ألف أو ج أو استبدالها بنطق آخر وإنما تخفف إلى ك عادية.

وهناك صوتيات هامة في العامية مثل ص ط تأتي في القبطية فقط إذا جاء حرف متحرك مفتوح أو مضموم بعد حرف سيما وتاف (س ، ت) بينما يختفي حرف ر تماما في اللهجة القبطية البشمورية ويتحول إلى ل ولا يوجد في هذه اللهجة حرف هوري هـ لأنه من الحروف الديموطيقية (الشموريون يكتفون بالحروف اليونانية فقط) ، وهناك اختلاف طفيف في نطق حرف خاي خ بين اللهجات الصعيدية واللهجة البحيرية التي استعملت في منف وهليوبوليس والإسكندرية.

واختفت من كافة اللهجات القبطية تماما صوتيات مثل ع ح حيث يستعاض عن العين بحرف إيتا (ياء طويلة مقصورة) أو ألفا (ألف ممدودة) أو أوميجا (واو ممدودة) وعن الحاء بحرف هوري وينطق هـ وذلك تأثرا باليونانية رغم أنها كانت من الحروف الأساسية في النقوش الهيروغليفية ومن الصوتيات المتداولة في الأسماء مثل رع وماعت وخفرع وتوت عنخ آمون وحتحور وحتشبسوت وأمنحتب وتحتمس وهو الأمر المثير للحيرة والتساؤل !!

التلاعب بالألفاظ

كثير من المفردات العامية ذات الأصل العربي تنسب بالخطأ إلى اللغة القبطية للدلالة على ارتباط اللهجات العامية بالقبطية تمهيدا لجعل العامية لغة منفصلة تسمى اللغة المصرية ونفي الصلة بينها وبين العربية وهو الأمر المضحك والمتهافت ، من هذه الألفاظ مثلا كلمة إمبارح والتي تعني الأمس وأصلها في العربية البارحة وقلبت على عادة لغة حمير في اليمن حيث ورد في الحديث : ” ليس من امبر امصيام في امسفر ” وتسمى الطمطمانية.

ومن ذلك كلمة عاوز أو عايز بمعنى أريد أو يريد وهي من الجذر عوز بمعنى الاحتياج وعزومة بمعنى وليمة وأصلها من الجذر عزم بمعنى قرر ونوى وكلمة بس بمعنى توقف وهو اسم فعل بمعنى كفى ومشتق من أصول فارسية ، وكلمة أومال التي تستعمل في التوكيد الاستفهامي أو الاستئنافي وأصلها من المآل وكلمة أتاري التعجبية الاستفاهمية ومشتقة من ارتأى وتفسيرها رأى بعد جهد ، وكلمة إدي بمعني أعطي أصلها من الفعل أدى وكلمة وديني بمعنى خذني من الفعل أؤدي.

وكلمة فلان وعلان .. وأصلها في المعاجم العربية : ” لفظة فلان تعني لغة من خفي وستر اسمه وتقال أحياناً من باب التحقير للمقصود وإظهار عدم أهميته ، أما علّان فهي على العكس من ذلك قرينة العلنية والجهر ويقصد بها الشخص المعلوم أو المعروف .. ويقصد بها الجمع بين المجهول والمعلوم من القوم ” ، وجاءت في القرآن الكريم في الآية : ” يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا ” ، وكلمة مراتي بمعنى زوجتي أيضا عربية مشتقة من امرأة وليست مرت تي الفرعونية.

وكلمة كويس وهي تصغير لكلمة كيس التي تعني جيد وفطن وذكي ولا يقتصر استعمالها على مصر وحدها وإنما موجودة في الحجاز وأجزاء من الجزيرة العربية ، جاء في كتاب رد العامي إلى الفصيح للشيخ أحمد رضا : ” وقالوا للظريف الخفيف ولكل شيء حسن هو كُوَيِّس بصيغة التصغير والمؤنثة عندهم كُوَيِّسة بالتصغير أيضًا ، وهذا أكوس من ذاك بصيغة التفضيل ، وفي بعض الأنحاء يقولون كَيِّس بياء مشدودة ومكسورة أما الكَيِّس فقد جاء على الأصل والكَيِّس في اللغة الظريف الخفيف المتوقد ومصدره الكَيْس “.

وكلمة بتاع والتي تستعمل للدلالة على الملكية مثل بتاعي بتاعك بتوع البتاع وأصلها في العربية كلمة متاع وقلبت الميم إلى باء أو نون أو حذفت حيث يقال في مصر والسودان والشام بتاع ويقال في ليبيا وتونس متاعي بنطقها الأصلي ويقال في الجزائر تاعي وفي المغرب نتاعي ، ومثلها كلمة علشان بمعنى سبب وأصلها على أي شأن وفي بعض البلاد الأخرى تنطق عشان ومنشان (عا أي شأن بالحذف ومن أي شأن بإضافة من الاستفهامية).

وكلمة إزاي وإزيك التي تعني كيف حالك وتختص بها اللهجات المصرية وأصلها أي زي وأي زين (هيئة) حيث تنطق في لهجات الدلتا إزين ثم حذفت النون وأضيفت لها الضمائر المختلفة ، وكلمة كوعه وبوعه وهي أسماء مفاصل اليد والقدم بالعربية ، وكلمة بأه التي تنطق في الأرياف والصعيد بجى وأصلها الفعل بقي ، ومنها ما التي تسبق الفعل مثل ما تيجي ناكل أو ما تروح هناك وأصلها استفهام يحمل معنى الاقتراح.

ومن ذلك إهمال الهمزات مثل عباية بدلا من عباءة وعدرا بدلا من عذراء وأمرا بدلا من أمراء وإلغاء المثنى في الخطاب واستبدالها بالجمع وهو ما حدث في كل اللهجات العامية في الوطن العربي وليس اللهجات المصرية وحدها ، وقلب القاف همزة حدث في الشام ولبنان أيضا وعدم تعطيش الجيم مشترك مع جنوب اليمن وتعطيش الجيم في الصعيد مطابق لكل اللهجات العامية العربية لكن دون قلقلة البدو ، وفي اللهجات المصرية بقايا على كل من تلتلة بهراء وتضجع قيس وعجرفية ضبة وكشكشة هوازن وعجعجة قضاعة.

ومن الألفاظ العربية المتشابهة مع القبطية كلمة ست والتي وردت بمعنى سيدة في جميع اللهجات العربية الدارجة منذ زمن طويل حيث يرى البعض أنها تحريف قصد به التخفيف ويرى آخرون أن أصل الكلمة تعود إلى المعبودة المصرية القديمة إيزيس .. لكن الثابت تاريخيا أن اللفظة دخلت مبكرا في أسماء الأعلام العربية .. وأشهر من تسمى بهذا الاسم في التاريخ ست الملك أخت الحاكم بامر الله الفاطمي وهي مولودة في تونس في القرن الرابع الهجري ودخلت مصر مع جدها المعز ..

وترصد لنا كتب السير عددا كبيرا من السيدات عملن في رواية الحديث والإسناد مثل ست الوزراء بنت عمر بن أسعد التنوخية وهي من العلماء المشهورين في الشام وكذلك ست القضاة مريم بنت عبد الرحمن النابلسية في فلسطين وست العرب بنت سيف الدين علي بن محمد المقدسية .. ومن أصحاب المؤلفات المتصوفة ست العجم بنت النفيس البغدادية والتي عاشت في العراق ثم في حلب والتي شرحت كتب الفيلسوف ابن عربي ..

وقد أطلق الاسم على ربات الشرف من بنات سادة القبائل في الحجاز وسائر البلاد ومنهم ست الكل بنت إبراهيم الجيلاني النويري وست من يراها بنت علي بن محمد بن إبراهيم المصري المعروف بابن حلاوة وست الجميع بنت علي بن أحمد بن ناصر القرشي وست الأجناس موفقية بنت عبد الوهاب بن عتيق وست الناس كمالية بنت أحمد بن رافع وست الشام بنت أحمد بن أبي بكر القرشي وست العراق بنت أحمد بن ناصر البالسي ..

وتعددت ألقاب الإضافة إلى الاسم فشملت أسماء ست النعم وست العيش وست الملوك وست الأهل وست الكتبة وست الركب وست الستات وست أخواتها وست أبوها وستهم وستوتة وست البنات وستيتة وست الدار وست البر وست البرين .. وجميعها تحمل معاني التبجيل والتعظيم للمرأة .. وقد امتد ذلك إلى الأدب الشعبي حيث تناولت السير الشعبية قصة إحدى بطلاتها الأسطورية وهي ست الحسن حبيبة الشاطر حسن والتي أطلق اسمها بعد ذلك على أحد النباتات تخليدا لذكراها ..

المفردات التركية في لهجة المدن

خلال العصر المملوكي اقتصر سكن الأتراك والجراكسة على القاهرة وعرف أبناؤهم ممن ولدوا أحرارا باسم أولاد الناس حيث عاشوا في عزلة بسبب الصراع الدموي مع العرب .. ومع بداية الحكم العثماني تغيرت الأوضاع حيث قسمت البلاد بين الطرفين فتسلم شيوخ العرب حكم الأرياف بينما انتقلت العائلات التركية من القاهرة إلى المدن الكبرى لتشرف على حكم الولايات ..

وكان من نتيجة ذلك انتشار المفردات التركية في لهجة المدن الكبرى (لهجة القاهرة) خاصة ما تعلق منها بالمستجدات مثل : كوبري .. سرايا .. جمرك .. أورمان .. أوضه .. كنبه .. دولاب .. درابزين .. كوشه ، وكذلك ما يتعلق بأدوات المعيشة مثل : شنطه .. بالطو .. جزمه .. توكه .. شراب .. بشكير ، وكذلك ما يتعلق بأفراد الأسرة مثل : أنَه .. تيزه .. داده .. نينه .. أبيه .. أبله.

وفي الحياة العامة يأتي النداء أيوه مشتقا من ايفيت بمعنى نعم وكلمة برضو مشتقة من بيردي بمعني أيضا والنداء ياهووه مشتق من يهوه الدالة على الانتباه ، وإلى جانب ذلك عدد كبير من الألفاظ المستخدمة في الحياة اليومية مثل : عفارم .. بقشيش .. أونطه .. دوغري .. أراجوز .. ألاضيش ، وهناك أيضا كلمة هشك بمعنى يهز وكلمة شفتشي بمعنى لون فاقع.

ومن أهم المهن المستخدمة دايه وهي القابلة وكذلك أوسطى وهو معلم الحرفة .. بالإضافة إلى المهن التي تنتهي بالحرفين (جي) على غرار عربجي وسفرجي وشمشرجي وبلطجي وقهوجي وكبابجي ، وبعد فترة أضيفت مهن أخرى على نفس الوزن ليست موجودة في اللغة التركية مثل مكوجي وتمرجي .. وكذلك ألفاظ متعلقة بالمكان مثل أجزخانة وشفاخانة وغيرها.

وفي الحياة العسكرية اشتقت ألفاظ مثل : طابور .. طابيه .. أفندم .. نوبتجي .. كلبش .. كراكون .. سونكي .. طوبجي .. أورنيك .. سلاحليك .. طبنجة .. سواري .. تتك .. تبَه ، وفي الحياة المدنية ألفاظ مثل : السلاملك .. الحرملك ، وفي المأكولات مثل : ياميش .. شربات .. سميط ، وفي الأدوات مثل : شاكوش .. خرده .. شنكل .. بويه .. جنزير .. كوريك .. أزان.

لكن أهم الألفاظ التركية التي لا زالت متداولة بقوة كلمة بيه وهانم رغم إلغاء الألقاب حيث هناك مهن يجب مناداة الشخص فيها باللقب بعد اسمه مباشرة على غرار فلان بيه .. وقديما كانت لفظة باش تعني المقدم مثل باش مهندس وباش كاتب لكنها اليوم صارت من مفرادت النداء الأساسية الدالة على التوقير والاحترام (أو السخرية) وذلك عندما تسمع أحدهم وهو يناديك يا باشا.

وخلال الحقبة العثمانية حدث تفاعل كبير بين اللغات الثلاث الحية الكبرى في المنطقة وهي العربية والتركية والفارسية والتي تركت أثرها بوضوح على أسماء الرجال والنساء في مصر وسائر البلاد العربية ، ومن أهم هذه التأثيرات المتبادلة انتشار الأسماء التي تنتهي بالتاء المفتوحة مثل مدحت وطلعت ورأفت ورفعت وعزت وشوكت وخيرت وحشمت وصفوت ونشأت ونجدت ونصرت وثروت وبهجت وجودت ..

وفي أسماء السيدات نجد كلا من حكمت وهمت وشهرت وقسمت ودولت ونعمت وألفت بالإضافة إلى أسماء تصلح للجنسين مثل عصمت وعفت وهدايت وعنايت ، وقد انتشرت هذه الأسماء أولا في تركيا حيث تسمى بها رجال الدولة متأثرين باللغة العربية ثم انتقلت إلى أسماء الأعيان الأتراك في مصر ومنهم إلى جموع الناس المولعين بالتقليد واتخاذ الأسماء ذات الطابع الأرستقراطي المعبر عن الطبقة الحاكمة ..

وانتقلت من الفارسية للتركية إضافة ياء ملحقة بآخر الاسم مثل أحمدي ومولوي ومنها إلى مصر لينتج ذلك عددا ضخما من الأسماء مثل شكري وعوني وفتحي وعزمي وفهمي وقدري وذهني وفكري وحلمي وزهدي ونظمي ورحمي ولمعي وخيري ولطفي وفوزي وعلوي وحمدي وفخري ووهبي ويسري وحقي ومجدي وصبحي ورشدي وصبري ورمزي وحسني ووصفي وعدلي ووجدي وشوقي ورجائي وإلهامي ..

وفي أسماء السيدات انتقلت الألفاظ الفارسية التي تحمل معاني الجمال والدلال والبهاء والنور إلى التركية دون تعديل مثل كل من جيهان وجيلان وشاهيناز وصافيناز وشويكار ونرمين وماهينور وناريمان وماهيتاب ونازلي ونازك وشيرين وشاهنده وجالا وشريهان وجلنار ونورهان وبرلنت ومريهان وبريهان وباكينام وباكيناز وإنجي وشيرويت ونسرين ونيفين وجلفدان وجلبهار وفيروز وشافكي ونهال ونوران ..

ومن خلال التفاعل ظهرت أسماء جديدة مثل كل من هانم وإحسان وآثار ومديحة وياسمين وكريمان وثريا وكذلك أسماء متأثرة باللغات الأوروبية مثل كاميليا وسوزان ، وكذلك تلك التي تبدأ بحرف التاء مثل تحسين وتيمور وتوفيق وتيسير ، وبالطبع انتقلت أسماء تركية صرفة مثل جاهين ودمرداش ورنده وروجين وكذلك أسماء عربية تم تتريكها مثل تفيده وميرفت وكان أصلها توحيده ومروة وقلبت الواو إلى فاء ..

وسوف نجد أن لهجة القاهرة والمدن قد انفردت وحدها بالمفردات التركية وهو الأمر الذي ساهم مساهمة كبيرة في تميز هذه اللهجة حيث يفسر ذلك اختلافها عن لهجات الدلتا والصعيد والأطراف التي ظلت قريبة عهد بالبادية ، ويمكننا القول مجازا إن (قبيلة) المماليك والعثمانيين من أتراك وجراكسة قد فرضوا لهجتهم على المدن كما فرضت القبائل العربية لهجتها على الأرياف في الأقاليم ..

تطور المفردات العامية

ظهرت اللهجات العامية في عدد من كتابات العصور الوسطى وذلك لوصف عبارات تم تبادلها في رواية ما أو التعبير عما يقصده المؤلف .. في البداية جاءت بعض الألفاظ في ثنايا الفصحى مثل مؤلفات سعيد بن البطريق بطريرك كنيسة الروم الملكانيين في عهد الإخشيد وهو طبيب معروف ومن أصحاب المؤلفات الموسوعية .. وقد جاء في كتابه التاريخ المجموع على التحقيق والتصديق : ” كبسوهم المغاربة في الليل .. فيلبس في الحمام .. يوم الثلثا .. أعاد ما انخرب وجدده .. كل واحد منهما كان مشغوفا بالآخر .. برسم الرهبانيات ” ..

ثم جاء التحرر من قيود اللغة الفصحى مثل ما حدث في كتابات الفيلسوف اليهودي موسى بن ميمون رئيس الطائفة اليهودية بمصر في العصر الأيوبي .. وهو من مواليد قرطبة ثم انتقل إلى المغرب ثم فلسطين ثم استقر في القاهرة وهو أحد أعمدة الديانة اليهودية وله مكانة مقدسة لدى اليهود حتى اليوم .. وقد جاء في كتابه دلالة الحائرين : ” وقد يقايسون .. إن كل قوة توجد شايعة في جسم .. قد تبرهن أن كل كائن فاسد .. كل من اندهن بهذا الدهن .. أعمال التراخي والونية .. إياك يتأخر أحد ويفوته .. إن عظم ما موجود لا نهاية له ” ..

وبنفس الأسلوب جاءت كتابات ساويرس بن المقفع أسقف الأشمونين والذي عاش في أول العهد الفاطمي حيث كان مقربا من الخليفة المعز وهو من أصحاب المؤلفات القيمة بالعربية ، وجاء في كتابه تاريخ الآباء البطاركة : ” نبتدي الآن يا إخوتي المؤمنين بالمسيح .. وكانو أيضا يكاتبو الآباء الصالحين .. منجلي ليلا (من أجلي ليلا) .. ومات موتة سو عقيب هذا الأمر بأيام قلايل .. وهذا كان يفعل حسنة مع الناس .. فلم يزالو يتخانقو .. وهم مواصلين الصلوات .. ما صارو يتمكنو من الصلاة .. حتى أنهم كانو يقولو .. إنهم يحصلو له منهم مال ” ..

وفي القرون المتأخرة بدأت المفردات والتعبيرات العامية تتواجد بكثرة خاصة في كتب الصوفية وعلى رأسها منظر الصوفية الأكبر الإمام عبد الوهاب الشعراني ، ومن أمثلة ذلك ما جاء في كتابه الطبقات الكبرى : ” فقال لي وديني للزلباني فوديته .. غطيني بالملاية .. سيدي يكون خاطرك عليه .. زرنا بطندتا ونحن نطبخ لك ملوخية .. ونذهب ماشيين إلى القرافة .. فلما مر عليه كركبت بطن الشيخ .. وكانت رقبته وارمه .. فقال لها البنات يا امرأة المكسح .. وتارة يزغرت في الأفراح كما تزغرت النساء .. بالعجل ضيعت علينا الزمن ” ..

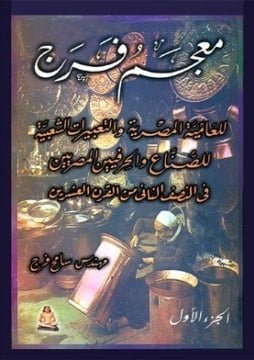

وتحتوي اللهجات العامية المصرية على كثير من المفردات المشتقة من لغات أجنبية مثل الفارسية والتركية والفرنسية والإيطالية .. وهي مرتبطة بمراحل تاريخية معينة رصدها الباحث سامح فرج في قاموسه الذي تناول فيه العامية المصرية والمصطلحات الشعبية للصناع والحرفيين المصريين في النصف الثاني من القرن العشرين وجمع فيه قدرا كبيرا من المفردات العامية شائعة الاستخدام ..

من هذه المفردات على سبيل المثال دركسيون ودبرياش وفتيس وهي كلمات فرنسية تدل على أجزاء في السيارة حيث يغلب على اللهجة العامية منذ زمن طويل مصطلحات فرنسية في ما يتعلق بالميكانيكا وقطع الغيار .. لكن في نفس الوقت هناك مصطلحات إنجليزية مرتبطة بمستجدات في نفس المجال مثل ألفاظ سنترلوك وهيدروماتيك وباورسترنج وهي مفردات حديثة نسبيا ..

وهذا يعني أن اللهجات العامية في حالة تطور مع الزمن .. ويرصد الباحث عددا من المفردات ظهرت واختفت في فترة زمنية محددة مثل كلمة تلكس التي كانت تدل على جهاز إرسال لم يعد شائعا الآن حيث اختفت الكلمة تدريجيا وظهر بدلا منها كلمة إيميل التي تدل على البريد الإلكتروني وربما في المستقبل القريب تختفي هذه الكلمة أيضا لصالح مفردات أحدث وأكثر استعمالا ..

وترتبط المفردات الأجنبية غالبا بأول علامة تجارية تحقق انتشارا في المجتمع مثل بامبرز ودوكو وكلينكس وبفره حيث تظل مستمرة ما بقيت السلعة الدالة عليها مطلوبة ومستعملة .. ومع مرور الزمن فإن المفردات تستمر ويصعب الاستغناء عنها مثل الألفاظ الفارسية أستاذ وديوان ومثل الألفاظ التركية أوسطى وبلطجي وغيرها من المفردات بينما اختفت كلمات مثل طابية وخوجه ..

ويمكن ملاحظة هذا التحول من خلال رصد أسماء العملات حيث تختفي العملات القديمة مثل شلن وبريزه ومليم وتعريفة لكنها حاضرة في الأمثال الدارجة أو أعيد تدويرها لتدل على معاني أخرى .. وتكمن خصوصية اللهجات العامية في الاحتفاظ ببعض المفردات دون غيرها في الوطن العربي مثل التعبير عن الخبز بكلمة عيش وهو دلالة على استمرار أهمية الرغيف كغذاء أساسي ..

ومن خلال الكتاب يحاول الباحث معرفة جذور المفردات العامية المختلفة مثل كلمات همبكة وبطحة ودياولو وروبابيكيا وبتاع وأبونيه وأزعرينا وبرعي وبرجل وبرشام وكشري ومخرطة وزرجن وزعبوله وطناش وفرفور وكروديا وانكشح وكالح ومخمخ ومدب ومونة وهربد وهرجله .. وهو جهد كبير جدا ومرحلة هامة على طريق إنشاء قاموس متكامل للمفردات العامية المصرية ..

تنوع اللهجات في الدلتا

إذا تجولت في أرياف وسط الدلتا فسوف تسمع لهجة مميزة محببة على ألسنة الناس هناك حيث الاختلاف الواضح عن اللهجة العامية الشائعة المعروفة باسم لهجة القاهرة (الأدق أنها لهجة المدن الكبرى القديمة) .. سوف تلحظ اختفاء حرف الشين في كلمات كثيرة مثل سمس (شمس) وسجرة (شجرة) وغيرها كما ستلاحظ اختفاء الحرف الأخير من بعض الكلمات عند النداء واستبداله بالهاء مثل يا ولاه (ولد) ويا به (بت) لكن في مقابل ذلك سوف تجد نطق حرق القاف ألف مثل لهجة القاهرة واللهجة الشامية على نحو أمر (قمر) و إرد (قرد) وألم (قلم) وأبر (قبر) كما ستجد نطق بعض الأفعال بالكسر وليس الفتح مثل اللغة الفصحى على نحو نزل وطلع وفسد وعطل بكسر الحرفين الأولين دائما وأيضا اختفاء تام للحروف ذ ث ظ واستبدالها تماما بالأحرف د س ز بشكل واضح بينما حرف ج ينطق بدون تعطيش ..

وإذا اتجهت غربا باتجاه ترعة الباجورية فسوف تلحظ فورا تغييرا كبيرا في تلك المنطقة التي عرفت قديما باسم (جزيرة بني نصر) والتي تضم أجزاء من المنوفية والغربية وكفر الشيخ .. هناك سوف تنقلب ق إلى ج مثل جلب (قلب) وجمر (قمر) بينما حرف ج سوف يتم تعطيشه مثل لهجة البادية .. وإذا واصلت رحلتك شمالا فسوف تجد بعض مناطق كفر الشيخ ودسوق تبالغ في تعطيش حرف ج حتى يصير فعليا ش واضحة بينما حرف ش نفسه سوف يقلب إلى ياء مدغمة ثقيلة وحرف ق يتحول إلى غ خفيفة .. ويستمر ذلك على نحو أشد إذا عبرت فرع رشيد إلى البحيرة حيث يضاف لها جمع الأفعال مثل اللهجة الإسكندرانية على نحو نخرجوا ونشربوا ونلعبوا ونشتروا وكذلك فتح الحرفين الأولين في الفعل الماضي مثل طلع ونزل وكسب وسكت مثل اللغة الفصحى وخلافا للهجة القاهرة ..

أما إذا اتجهت شرقا ناحية ريف الدقهلية ودمياط فسوف تصاب بالحيرة حيث هناك تعطيش خفيف لحرف ج لكن حرف ق يعود نطقه ألف مرة أخرى مع فتح الأفعال مطلقا على نحو يسدد ويحلل ويرتب ويجهز بفتح الحرف الثالث في الفعل (خلافا للفصحى ولهجة القاهرة معا) بالإضافة إلى ظهور خفيف لحروف ذ ث ظ مع كسر بعض أوائل الكلمات مثل إحمر وإصفر .. ويظهر كل ذلك بوضوح عند الاتجاه جنوبا ناحية القليوبية بينما تزداد وتيرته في الشرقية التي امتلكت لهجة خاصة بها في معظم مراكزها حيث تعطيش حرف ج ونطق حرف ق كأنه ج أو غ مثل اللهجات البدوية المعروفة بالإضافة إلى التعبيرات التي تتقدم فيها أداة النفي مثل قولهم : ” مش إلك دعوة ” أو ” مش تيجي عندي تاني ” أو ” مش تاكل الأكل ” .. أما الصعيد والإسكندرية والسواحل وسيناء والواحات فلها قصة أخرى ..

وأثناء خدمتي العسكرية كان علي أن أتنقل كثيرا في نطاق محافظة الشرقية ولاحظت على الفور أنها تمتلك لهجة خاصة بها تنتشر أيضا في بعض نواحي الدقهلية والقليوبية والإسماعيلية .. وكان من السهل إدراك ارتباطها باللهجات العربية البدوية في نجد وبادية الشام والأنبار بالإضافة إلى تأثيرات يمانية واضحة وهو ما يصعب اجتماعه في نطاق واحد .. وبالرجوع للتاريخ يمكننا معرفة سبب ذلك حيث تضم المنطقة تنوعا من القبائل العربية ..

وتحوي اللهجة ألفاظا من قبيل : الله الوكيل وهو قسم منتشر في الشام وحدانا بمعنى عندنا ودنو بمعنى قرب وعلاولة بمعنى كثير وعايط بمعنى بكى وشينة بمعنى سيء واربع بمعنى أسرع أو قم ويجزح أي يتحرك وتشهل أي تسرع وجاك شوطة أي مصيبة ويشيع بمعنى يرسل ولروحي يعني لحالي وعاطي يعني هات ولايا يعني لي ومنعاجة يعني معاقة وتقديم النفي على الفعل مثل مش تاكل مش الك دعوة بيا وكذلك قولهم بتاعكي جلابيتكي حناكي كمكي بالمد للياء الأخيرة.

وأغلب عرب الشرقية ينحدرون من قبيلة جذام (من القبائل اليمنية الشمالية) والتي كانت تشكل إمارة كبيرة في مدين ومعان والبلقاء والنقب وسيناء حيث أسلم حاكمها فروة بن عمرو الجذامي بعد غزوة مؤتة .. وأثناء الفتح الإسلامي دخلت فروع منهم واستقرت في هربيط وتل بسطة وأم رماد ثم استقر فرع بني زيد في بلبيس وما حولها وفرع بني مجربة في شنبارة وفرع بني سعد من تل طنبول ونوب طريف حتى مشارف القاهرة ..

وإلى الشمال في منطقة السنبلاوين سكن فرع بني زهير ومنهم الشواكرة والحصاينة والزهايرة (قرى الحصاينة والزهايرة وطماي الزهايرة بلد أم كلثوم) بزعامة قبيلة بني عبيد (في مركز بني عبيد) بجوار القبائل القضاعية .. وفي شرق بلبيس وحتى السويس سكن فرع العايذ والذي تنحدر منه العائلة الأباظية المشهورة ، وعائلة أباظة هي فرع من عرب العايذ نسبوا لأمهم التي تنتمي للعرق الأبخازي تمييزا لهم عن بقية إخوتهم.

واتسعت أملاك جذام لتشمل معظم أرض الحوف الشرقي حتى سيناء .. وفي بادية الشام وسيناء استقرت الفروع الخمس الأخرى إلى جوار قبيلة الحويطات ذائعة الصيت .. وقد تتابعت الهجرات العربية لأسباب سياسية حيث خشي الأمويون من سيطرة عرب اليمن على المنطقة فسمحوا لقسم كبير من العرب القيسية وبني وائل بالاستقرار في الصحراء المتاخمة للحوف الشرقي وشجعوهم على زراعتها بعد حفر الخليج المصري ..

وفي العصور الأيوبية والمملوكية استقدمت قبائل طيء (ومنها ثعلبة وجرم) ثم أعقبتها قبائل النفيعات وأخيرا قبيلة بني صقر من الحويطات .. ولا تزال أسماء البلاد والمراكز تحمل المسميات القبلية القديمة مثل ديرب نجم (ديار بني نجم) وأبو كبير وكفر صقر وأولاد صقر .. كما أن أول مسجد بني في أفريقيا قد أنشأته العشائر القرشية في وقت مبكر في مدينة بلبيس وهو المسجد المعروف باسم مسجد (سادات قريش) ..

وفي عام 2000 م. حزمت حقائبي وركبت القطار متوجها إلى الصعيد لأتسلم عملي في محافظة المنيا .. وكان تخيلي عن لهجة السكان هناك مشبعا بتأثيرات مسلسلات التليفزيون والأفلام القديمة مثل ذئاب الجبل والضوء الشارد وغيرها .. لكن الحقيقة أنني وجدت لهجة مختلفة تماما ، كلما اتجهت ناحية أسيوط كانت اللهجة قريبة جدا من لهجة سكان الحجاز حيث قضيت فترة من دراستي الابتدائية في المدينة المنورة وشعرت على الفور أنهما متماثلان تقريبا ..

لكن كلما اتجهت شمالا ناحية بني سويف كان الملمح الأول الذي طرق أذني هو مط الكلمات بصورة مبالغ فيها مع الإمالة الشديدة فتنطق كلمة مغاغة على هيئة (مغييييغيه) على نحو يشبه نطق المغاربة .. وقد لاحظت اختلاف اللهجة بين البلاد المختلفة حيث كنت في البداية أعمل في مركز مغاغة في الشمال وهو قريب من بني سويف ويشبه لهجة سكانها ثم انتقلت جنوبا إلى مركز ملوي حيث اللهجة تتغير لتشبه لهجة أسيوط كما قضيت فترة في المنتصف حيث مدينة المنيا ومركزها وهي وسط بينهما ..

بعد ذلك أدركت حقيقة هامة وهي أن كل منطقة جغرافية في الصعيد تملك لكنة خاصة بها داخل اللهجة الكبرى التي تجمعهم .. وقد ساعدني على ذلك الفترة التي قضيتها في الخدمة العسكرية حيث تعرفت على زملاء من كافة محافظات مصر وتمكنت من فهم هذه الاختلافات .. وكان سبب الحيرة هو أن هذه التغيرات في الصعيد يمكن معرفتها بسهولة حيث صرت أعرف بلد الشخص بعد كلمات قليلة يتبادلها معي وذلك عكس الوجه البحري ..

وبالرجوع إلى التاريخ فهمت سبب ذلك وهو أن الطبيعة الجغرافية للصعيد وصغر حجم الأرض المزروعة حتمت على القبائل العربية أن تضع بينها حدودا فاصلة بحيث صار لكل قبيلة زمام لا ينازعها فيه أحد .. وقد فصل ذلك المقريزي والقلقشندي عند تناول الصراع بين القبائل في زمن الدولة الفاطمية والتي نصرت قبيلة قريش وجعلت لها السيادة في البهنسا والأشمونين وأطلق على المنطقة (بلاد قريش) ومرت جيوشهم بالأمويين دون مشاكل ..

أما في الوجه البحري فقد حدث اختلاط في اللهجات بسبب اتساع رقعة الأرض المزروعة فتجد لهجات متباينة في نطاق جغرافي واحد .. وهكذا قسم الصعيد من أعلاه إلى أسفله بين لخم وسليم وقريش وكنانة وبلي وجهينة وربيعة وعدد من العشائر الصغيرة ثم لحقت بهم هجرات من الشمال أبرزها من هلال وهوارة والأشراف وغيرها .. وغلب على الصعيد القبائل الحجازية والمغربية من ناحية العدد ولعل هذا هو سبب نشأة هذه اللهجة ..

منازل القبائل العربية في مصر

أقدم منازل دائمة للقبائل العربية في مصر كانت في الدلتا وهي التي عرفت باسم (محلة) وكان لا يطلق على القرية اسم محلة إلا إذا زادت عن مائة بيت أو عائلة من القبيلة تسكن معا في نطاق واحد ، وهي لفظة عربية تعني مكان النزول وتعني أيضا موضع الرباط حيث كان الاسم مختصا بمرحلة زمنية محددة في عصر الولاة وقاصرا على قبائل بعينها ممن سكن المنطقة وفق نظام الارتباع.

وفي مرحلة تالية أسست عشائر طي وحلفائها منازلها من أول سخا في الشمال وحتى منوف في الجنوب فقامت سنبس بتأسيس عدد من القرى منها سحيم وكفر خزاعل (مركز السنطة غربية حاليا) وكفر السنابسة (مركز منوف منوفية) وذلك على اسم العشائر القيادية حيث كانت الزعامة في بني يوسف (ومنهم الخزاعلة) وبني رميح وبني سحيم .. ومن بني يوسف فرع انتقل إلى الجيزة بجوار أبو النمرس في قرية بني يوسف ..

وفي الدلتا توجد قرية الكتامية ومناوهله (منى واهله) مركز الباجور بالإضافة إلى عدد من القرى تحمل أسماء القبائل المغاربية التي استقرت في المنطقة مثل كتامة الغابة ومنية الكتاميين وزناره مركز تلا وعزبة اللواتي وبني غريان مركز قويسنا .. وفي محافظة الدقهلية أيضا توجد قرية عرفت قديما باسم حصة المغاربة واسمها الحالي الحصص مركز شربين .. وترتبط هذه الأسماء جميعا بقبائل كتامة ولواتة المغاربية ..

وفي سائر الدلتا تعددت المسميات مثل أولاد صقر وأبو كبير وبني عياض وبني جري وبني عباد وبني حسين وبني هلال وبني صريد وبني قريش وأولاد العدوي وبني عبيد والزهايرة والشواكرة والحصاينة وديار بني نجم (ديرب نجم) وديرب هاشم (ديار بني هاشم) وعرب الصوالحة وعرب المحمدي وعرب العليقات وعرب الشعارة وعرب الرواشدة وعرب العيايدة وعرب الغديري وتل بني تميم وميت كنانة والقرشية والجعفرية ..

وفي الصعيد سوف نجد كلا من بني عدي وبني مجد وبني رزاح وبني مر وبني محمديات وبني شقيرة وبني رافع وبني حرام وبني خالد وبني يوسف وبني مهدي وبني أحمد وبني غنى وبني حدير وبني عطية وبني هارون وبني سويف (بني سيوف) ، ومن قرى القبائل المغاربية في المنيا بني مغاغة وبني مزار (بني نزار) وبني علي وبني خيار وبني واللمس وبني وركان وبني غرواس وبني شعران في مركز منفلوط بمحافظة أسيوط ..

وقد تحمل القرية أسماء قبلية مجردة مثل المراغة والصوامعة وجهينة والعسيرات والمراشدة والغنايم والمطاعنة ومثل قرية مزاته في محافظة سوهاج مركز السلام وقرية مزغونة في محافظة الجيزة وهم فرع من قبيلة زناره من لواته .. أو يضاف إليها كلمة نجع مثل نجع حمادي ونجع الخوالد ونجع العويضات ونجع القصاقصة أو كلمة نزلة مثل نزلة السمان ونزلة عليان أوعرب مثل عرب الجهمة وعرب محارب وعرب ترهونة وعرب مطير وعرب الطحاوية وعرب بني وافي ..

ومسألة علاقة مصر بالعرب من الأمور الحساسة بسبب التوظيف السياسي في الماضي والحاضر .. لكن ذلك لا يجب أن يكون معوقا أمام البحث العلمي الجاد والمنصف والبعيد عن التأثيرات العاطفية والامنيات المثالية .. وهو أمر يمس قضية الهوية المصرية بالطبع والتي هي أحد مكونات الشخصية المصرية .. ولهذا أسرد بعض الملاحظات التي قد تكون معينة على التفكير العقلاني المنطقي :

أولا / نحن نتحدث العامية المصرية لكنها بالفعل إحدى لهجات اللغة العربية مع ملاحظة أن لهجة الصعيد تكاد تطابق لهجة الحجاز ولهجات سكان الشرقية اقرب للبادية العربية الشمالية أما سكان الأرياف في البحيرة وكفر الشيخ فهي مقاربة للهجات العرب القيسية المهاجرة.

ثانيا / تنتشر مقولة أن مصر دولة ناطقة بالعربية وليست دولة عربية وهو ما يدعونا للسؤال عن ماهية الانتماء للعروبة فإذا كان المقصود هو انحدار السكان من قبائل عربية معروفة فإن أكثر من ثلث السكان في مصر يرجعون في أصولهم إلى الجزيرة العربية وبادية الشام منها من دخل مصر في القرن الأول الميلادي قبل الاسلام بستة قرون وهي قبيلة قضاعة في قنا.

ثالثا / هناك محافظات مصرية نشأت تاريخيا بسبب توطين القبائل العربية على فترات زمنية متلاحقة مثل محافظة الشرقية وجزء من الدقهلية ولازالت أسماء المراكز تشير إلى تلك الأصول مثل ديار بني نجم بني عبيد كفر صقر أولاد صقر كما أسلفنا وهما من أكثر المحافظات سكانا ، وفي البحيرة وكفر الشيخ والجزء الشمالي من الغربية نجد أن معظم السكان من عرب كنانة وبني نصر وفزارة وهو الأمر الثابت تاريخيا من خلال كتابات مؤرخي العصور الوسطى وكذلك الروايات المتداولة عند السكان.

رابعا / من تتبع حركة العمران في تاريخ مصر نجد أنه في أواخر العصر الروماني كانت في مصر ألف قرية كبيرة وخلال العصر الإسلامي أنشأت القبائل العربية ألفين من القرى الجديدة التي لم تكن موجودة من قبل ، ويمكن معرفة ذلك من كتب الأسعد بن مماتي وابن فضل الله والخطط المقريزية والخطط التوفيقية والقاموس الجغرافي لحسن رمزي ومقارنة ذلك مع الحوليات الرومانية وما يسبقها في العصور الأقدم.

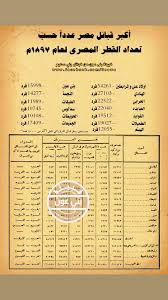

خامسا / وفق إحصاء مجالس القبائل في مصر سواء البدوية أو المتوطنة في عهد محمد علي أو المستقرة من قبل ذلك يصل عدد العرب أكثر من خمسين مليون أي أكثر من سكان الجزيرة العربية مجتمعة بما فيها اليمن وهذا الإحصاء متوافق مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادر عام ٢٠١٦ م. والذي فصل القرى والنجوع ويمكن الرجوع له لمعرفة نسبة القرى العربية إلى عدد السكان الإجمالي.

سادسا / لا يخفى على أي دارس أن القاهرة والجيزة هي مدن عربية أنشأتها قبائل معروفة في زمن محدد وهم أجداد السكان الحاليين .. بالطبع يوجد خليط حديث وفد على العاصمة مثل كل المدن الكبرى لكن يبقى الأصل واضحا حيث كانت مدينة عربية خالصة منذ البداية ويماثلها في ذلك عدد من المدن في الدلتا والصعيد مثل المحلة والبهنسا حيث كانت تبنى المدن العربية جنبا إلى جنب مع المدن الفرعونية واليونانية.

سابعا / الدراسات الجينية لا زالت في طور التأسيس وجميع النتائج الأولية (بما في ذلك ما ينشره نشطاء القومية المصرية من نتائج فحوصات فردية) تؤكد وجود تنوع جيني كبير في مصر وتؤكد عروبة جزء من السكان .. مع ملاحظة أن العرب أنفسهم ينحدرون من أصول متباينة حيث هناك جزء أفريقي الاصل وجزء قادم من الشمال وجزء من الشرق .. لكن جمعهم مكان وتاريخ ولغة ودين.

ثامنا / المنطقة المعروفة بالوطن العربي متجانسة جينيا مع تباينات محلية بسيطة .. مصر تشكل وحدها حاليا ربع الناطقين باللغة العربية ولا أدري اذا حاولنا صنع خصوصية مصرية تنزعها من محيطها ماذا سيكون ملامحها اللغوية والثقافية .. ربما يحتاج الأمر إلى مزيد من الدراسة والتفصيل.