شباس عمير وشباس الملح

تأسست قرية شباس عمير في العصور الإسلامية تحت اسم الرحبة ثم شباس انباره ثم هاجر إليها العمريون من قلين في القرن الخامس وعلى رأسهم السيد طريفة بن عبد الله بن نشوان من ذرية سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب صاحب الضريح الموجود في القرية فعرفت باسم شباس عمير نسبة إليهم ، وهو صاحب العمران الكبير في منطقة شرقي دسوق حيث حفر ترعة غيط السودان وعمل بتجارة الملح واستصلح قرابة ألف فدان وأسس قرية شباس الملح في الحد الشمالي لأملاكه ..

وبعد اضطراب الأوضاع أثناء الشدة المستنصرية وهجوم القبائل المغربية من هوارة ولواتة تفرقت ذريته إلى الإسكندرية والبحيرة والبرلس ومحلة القصب حتى قام السلطان صلاح الدين بإعادة أوقافهم إليهم مرة أخرى خاصة تلك التي أوقفوها على عمران القرى المجاورة والحرمين الشريفين ، وجدد ذلك السلطان محمد بن قلاوون كما ذكر القلقشندي في صبح الأعشى حيث نقل نص المنشور الذي كتبه شهاب الدين ابن فضل الله العمري وجاء فيه :

(وبعد فإن أفضل النعم ما قرن بالإدامة وأعظم الأجور أجر من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة وأحسن الحسنات ما رغبت السلف الصالح في خلفهم وأمرت بأيديهم ما حازروه من ميراث سلفهم وكان المولى الشهيد الملك الناصر صلاح الدين منقذ بيت المقدس من المشركين أبو المظفر يوسف بن أيوب – قدس الله روحه – هو الذي كان على قواعد العمريين بانياً والفاتح لكثير من فتوحات أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فتوحاً ثانياً ..

ولما أعلى الله بمصر دولته المنيرة ومحا به من البدع الإسماعيلية عظائم كثيرة حبس ناحية شباس الملح وما معها جميع ذلك بحده وحدوده وقريبه وبعيده وعامره وغامره وأوله وآخره على المقيمين بالحرمين الشريفين من الذرية العمرية كما قاله في توقيعه الشريف المكتتب بالخط الفاضل عمر الأنام واقتفى بهداه بعده من إخواننا الصالحين ملوك الإسلام فجددنا لهم هذا التوقيع الشريف تبركاً بالمشاركة واستدراك ما فاتنا مع سلفهم الكريم بالإحسان إلى أعقابهم) ..

وجاء في التحفة السنية في القرن التاسع الهجري كل من شباس عمير وشباس الملح حيث يقول المقر بن الجيعان : ” شباس انباره وهي شباس عمير مساحتها 2367 فدان بها رزق 69 فدان عبرتها 6000 دينار كانت للمقطعين والآن لهم وأملاك وأوقاف ورزق ، شباس الملح مساحتها 743 فدان الحقوق الواجبة عليها 2700 درهم وقف السادة الأشراف “.

وجاء في القاموس الجغرافي : ” شباس الملح قرية قديمة وردت في المشترك لياقوت وفي قوانين ابن مماتي وفي تحفة الإرشاد وفي التحفة من أعمال الغربية ، المندورة أصلها من توابع ناحية شباس الملح ثم فصلت عنها في تاريخ سنة 1228 هـ. ، شباس عمير قرية قديمة اسمها الأصلي شباس إنبارة وردت به في المشترك لياقوت وفي قوانين ابن مماتي من أعمال الغربية ، وفي تحفة الإرشاد وردت محرفة باسم شنباس وفي التحفة شباس إنبارة وهي شباس عمير وقد استقرت باسمها الأخير إلى اليوم “.

وقد تصدى أهل شباس عمير للفرنسيين يوم 15 سبتمبر عام 1798 م. فلم تكد تصل كتائب الاحتلال حتي اصطدمت بمقاومه عنيفة من الأهالي ، وكان الجنرال مينو يتقدم جنود الكتيبة ومعه الجنرال مارمون ومسيو فيفان دينون وهو كاتب وفنان ومسيو دولومبو من علماء المعادن والرسام جولي وبعض الحاشية وترجمان ، فلم تكد هذه الطليعة تقترب من أول بيوت شباس عمير حتي انهال الرصاص فجأة من كل صوب فاضطروا إلي التراجع ليتصلوا بالكتيبة لكن تساقط بعضهم بين قتيل وجريح ومن بينهم الرسام جولي الذي جرح جرحاً بالغاً فتركه إخوانه ليموت وحده.

وعاودت الكتيبة صبيحة اليوم التالي هجومها بكامل قوتها علي القرية وكانت محصنه بسور عالي يحيط بها وبه أبراج قرية يحتلها الأهالي ويطلقون منها النار فاقتحمت الكتيبة الفرنسية السور فلم يجد الأهالي بداً من إخلاء الأبراج ما عدا برجاً اجتمع المدافعون بداخله وجعلوا الفرنسيين في نار حامية وأصابت رصاصة جواد الجنرال مينو فسقط بصاحبه الذي أدرك خطورة الموقف وكان رجال البرج مازالوا مستميتين في إطلاق الرصاص فرأي مينو من المجازفة الاقتراب من هذا البرج وأمر بإضرام النار في القرية.

ومع حلول الظلام جاء كثيرون من القري المجاورة لنجدة إخوانهم حتي بلغ عددهم في شباس عمير ثلاثة آلاف من المزارعين وسرعان ما بدأت هذه الجموع غير المسلحة في مهاجمة الفرنسيين فأمر مينو جنوده بإطلاق الرصاص في الظلام لمقاومة المهاجمين واندلعت النيران في القرية بأكملها لكن دفاع الأهالي البطولي أرغم الجنرال الفرنسي علي الانسحاب وهو يجر أذيال الخيبة والهزيمة هو ورجاله بين مصاب وقتيل إلي سنهور المدينة ثم إلي دسوق وحمل معه أعداداً من القتلي والجرحي.

شباس الشهداء

قرية شباس الشهداء هي إحدى عواصم الدلتا في العصر الروماني وعرفت باسم كباسا ثم تغير اسمها في العصور الإسلامية إلى شباس سنهور وشباس المدينة لقربها من مدينة سنهور القديمة ، وقد ذكرها ابن الجيعان في القرن التاسع الهجري حيث يقول في كتاب التحفة السنية : ” شباس سنقر وهي شباس الشهدا وكفورها مساحتها 3156 فدان بها رزق 71 فدان عبرتها 13150 دينار كانت باسم الأمير قطلوبغا المارداني والأمير كسباي والآن للديوان المفرد “.

وفي عام 1798 قرر الفرنسيون تطويق مدينة دسوق من جنوبها وهو ما يعني اختراق قرية شباس المتاخمة لها وهو الأمر الذي أسفر عن استشهاد المئات من أبناء القرية عند مقاومتهم للجنود الفرنسيين وتم دفنهم في مقابر قديمة بالقرية عرفت في العصور السابقة باسم مقابر الشهداء والصالحين ، وتخليدا لهذا الحدث أصدر محمد علي باشا في عام 1813 قرارا بإعادة اسم البلدة إلى شباس الشهداء للتمييز بينها وبين كل من شباس عمير وشباس الملح والشباسية وهي القرى التي تأسست على اسمها في العصور الإسلامية ..

وجاء في القاموس الجغرافي : شباس الشهداء هي من المدن القديمة ذكرها أميلينو في جغرافيته وقال إنها وردت في السلم بين سخا وطنطو (كانت بأرض دسوق واندثرت) ثم وردت في كشف الأسقفيات بين دماليج التي أضيفت إلى سكن مدينة فوة وبين صا الحجر هكذا : شباس سنهور / جباسيوس / جباسين وهي كباسا قاعدة قسم كباسيتيس.

وذكرها جوتييه في قاموسه باسم كاباسا وهي قاعدة قسم كاباسيتي ، ومن هذا يتبين أن اسمها القديم كباسا والرومي جباسيوس والآشوري شاباش والعربي شباس ، وكانت قديما تسمى شباس سنهور لمتاخمتها لناحية سنهور المدينة ، ووردت في كتاب المسالك والممالك لابن خرداذبة وفي كتاب البلدان لليعقوبي ضمن كور مصر القديمة.

وفي معجم البلدان شباس بغير إضافة لشهرتها وعدها القضاعي في كور الحوف الغربي ، وفي المشترك لياقوت شباس المدينة وتعرف بشباس سنقر أو شباس الشهدا وفي قوانين ابن مماتي وفي تحفة الإرشاد شباس المدينة من أعمال الغربية ، وفي التحفة شباس سنقر وهي شباس الشهدا من أعمال الغربية ، وهي أقدم البلاد التي باسم شباس في مصر وقد عرفت بشباس الشهدا تمييزا لها من قريتي شباس عمير وشباس الملح اللتين في مركز دسوق ، وفي تاريخ سنة 1228 هـ باسمها الحالي.

وجاء في الخطط التوفيقية : شباس الشهداء قرية من مديرية الغربية بقسم سمنود فى غربى المحلة الكبرى بنحو أربعة آلاف وخمسمائة متر وفى شرقى نشيل بنحو ألفى متر ، أغلب أبنيتها بالطوب الأحمر منها ما هو على دور وما هو على دورين ، وبها مسجدان قديمان أحدهما بمئذنة وبها أربع زوايا للصلاة أيضا ، وبها معمل فراريج تبع دائرة المرحومة والدة الخديوى إسماعيل ، ولها بها أبعادية وديوان لزراعتها وبستان فيه كثير من أنواع الفواكه ، وفيها بستان آخر.

وبها مقامات لجماعة من الصلحاء منها مقام الشيخ محمد العرشى ومقام الشيخ محمد المغربى ومقامات يقال لها مقامات الشهداء فى الجهة الغربية للناحية بآخر كوم الجبانة ، وزمامها ألفان وثلثمائة واحد وتسعون فدانا وكسر تروى من النيل وبها ساقيتان بقرب مقامات الشهداء، ماؤهما مالح ، ومنها محمد أفندى فضل بوظيفة ناظر زراعة نصف أول جفلك شباس ، وبها نجارون لعمل السواقى والمحاريث ، وأهلها يزرعون القطن والقمح وباقى الحبوب ، ومنها إلى مدينة سنهور نحو نصف ساعة وإلى مدينة دسوق نحو ساعتين على جسر فرع رشيد.

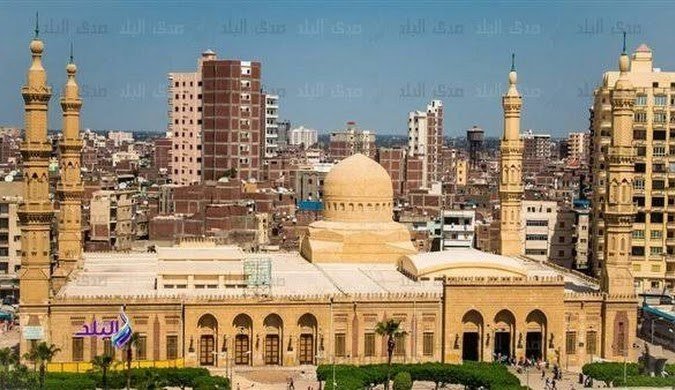

دسوق

كل المدن المصرية لها تاريخ عريق مليء بالأحداث لكن بعض المدن ارتبطت بشخصية محددة عاشت فيها وطغت بتأثيرها على كل ما عداها مثلما حدث في طنطا مع السيد البدوي وفي دسوق مع إبراهيم الدسوقي وذلك بسبب هيمنة مدرسة التصوف على مصر طوال العصور المملوكية والعثمانية وكذلك تأثير احتفاليات المولد والرجبية للأولياء وما نتج عنه من تميز وازدهار في المدن التي شهدت ذلك من النواحي الاقتصادية والاجتماعية ..

وقد ذكرها ابن الجيعان في القرن التاسع الهجري في كتاب التحفة السنية وحدد مساحة زمامها الزراعي مع جزيرتها المقابلة لها فقال : دسوق مساحتها 952 فدان بها رزق 50 فدان عبرتها 2700 دينار للمقطعين ، جزيرة دسوق مساحتها 70 فدان عبرتها 300 دينار كانت باسم المقطعين والآن للعربان النصف والنصف وقف سيدي إبراهيم الدسوقي عمت بركاته.

وقد جاء في القاموس الجغرافي : ” دسوق : قاعدة مركز دسوق وهي من القرى القديمة وردت في قوانين ابن مماتي وفي تحفة الإرشاد وفي التحفة من أعمال الغربية ، وقال صاحب تاج العروس دسوق كصبور وقد يضم أوله قرية كبيرة من أعمال مصر وإليها ينسب سيدي إبراهيم الدسوقي صاحب المقام العظيم الكائن بها ، وفي سنة 1841 أنشىء بمديرية الغربية قسم إداري باسم قسم المندورة وجعل مقرها بلدة دسوق لأنها أكبر بلاده ” ..

ودسوق لفظ عربي اشتق من مادة دَسَقْ وهو امتلاء الحوض بالماء حتى يفيض ، ويطلق على الأحواض الصغيرة دُسُق ودُسوق ، ويقول العرب : ملأت الحوض حتى دسق أي امتلأ حتى ساح ماؤه ، وجاءت كلمة الديسق بمعنى الحوض الملآن ويطلق أيضاً على وعاء من أوعية العرب والخوان من الفضة ، و جاء في قولهم : أدسقه أي ملأه ، وقد تأسست المدينة في القرن الثاني الهجري على بعد عشرة كيلومترات من تل الفراعين (بوتو القديمة) ..

أما الشخصية الأبرز في تاريخها فهو ولي الله تعالى برهان الدين إبراهيم بن أبي المجد عبد العزيز بن قريش بن محمد المختار والمتوفي في عام 696 هـ ويرجع في نسبه إلى السيد أبي القاسم جعفر الزكي بن علي الهادي الحسيني الهاشمي ، وجده لوالدته مؤسس الطريقة الرفاعية في مصر السيد أبو الفتح الواسطي (نسبة إلى واسط بالعراق) وله ضريح معروف بالإسكندرية ، وقد ذاع صيت الدسوقي في حياته وكان مقربا من السلطان الظاهر بيبرس ..

ويعد الدسوقي رابع الأقطاب الأربعة في التصوف وثاني أشهر ولي في مصر بعد البدوي وعرف بألقاب عدة منها أبو العينين برهان الملة والدين شيخ الإسلام إمام الدين قطب الأقطاب القطب الأمجد الإمام الأوحد سيد السادات رافع المهمات صاحب الولاء والكشف والإطلاعات بحر الورود والبركات لسان الحضرات كعبة الحقيقة سلطان أهل العون والصون الحسيب النسيب الشريف قاضي العشاق صاحب السيفين صاحب الرمحين عريس المملكة ..

دسوق في الخطط التوفيقية

بلدة جليلة ، مركز قسم من مديرية الغربية على الشاطئ الشرقى لبحر رشيد ، قبلى فوّة بنحو ساعتين ، وفى جهتها البحرية محطة السكة الحديد ، وفى بحريها بالقرب محلة مالك. ، وبها ديوان القسم ومجلس الدعاوى والمشيخة ومحكمة شرعية مأذونة بتحرير الحجج ، وعقد المبايعات والرهونات ونحو ذلك ما عدا عقد بيع الأطيان فذلك لا يكون إلا بمحكمة المديرية أمام المدير أو وكيله ، ومثلها محكمة زفتة ومحكمة سمنود وشربين ومحلة منوف وكفر الشيخ وكفر الزيات وغيرها من محاكم غير مركز المديرية.

وأبنيتها بالآجر الجيد ، وفى أكثر دورها الغرف ، وفيها قصور مشيدة بشبابيك من الزجاج والحديد منها : قصر لعبد العال بيك رئيس مجلس الغربية ، بناه سنة ١٢٩٠، وله فيها بستان ذو فواكه ، وقصر للسيد إمام القصبى شيخ جامع سيدى أحمد البدوى ، وقصر لبسيونى الفار من ناحية دميرة ، كلاهما معد للنزول به أيام مولد سيدى إبراهيم الدسوقى لإطعام الفقراء والمساكين والزوار.

والقصور الثلاثة فى جهتها البحرية ، كقصر شتا بيك مفتش عموم البرارى الآن ، ومنزل مشيد أيضا لمحمد بيك سعيد بقرب البحر ، وفيها خان عظيم تبع وقف سيدى إبراهيم ، كعدّة منازل للوقف أيضا ، وبها أحد عشر مكتبا لأطفال المسلمين ، ولمشاهيرها فيها مضايف ومنازل حسنة ، . وبها وابورات مياه أحدها لذات العصمة عين الحياة والثانى لعباس عيسى والثالث لعيسى الخرزاتى من أهل المحروسة.

وثلاث سواق معينة عذبة الماء ، واحدة للشيخ إسماعيل أبى راس شيخ جامع سيدى إبراهيم الدسوقى ، وواحدة، للشيخ إمام القصبى ، والثالثة لمحمد بيك المنشاوى مع بستان له أيضا فى بحرى المساكن ، وبها أربعة مغالق لبيع الخشب ، وفيها معمل دجاج لمتولى البدوى عمدتها ، ولها سوق كل أسبوع ، وبقربها تلان كبيران تأخذ منهما الأهالى السباخ.

وبها ثلاثة جوامع أكبرها وأشهرها جامع القطب الحقيقى سيدى إبراهيم الدسوقى بناه أولا بعض السلاطين ثم أجرى فيه السلطان قايتباى عمارة ووسعه ، ثم هو الآن جار تجديده على طرف الخديوى إسماعيل على غاية من الاعتناء ، وقد رسم فيه مئذنتان وبنى أساسهما مع الجامع ، وكان وضعه على الهيئة التى هو عليها الآن بمعرفتنا ، ورسمنا زمن توليتنا الأوقاف المصرية.

وضريح القطب المذكور فى داخله عليه من المهابة والجلال ما لم ينكره أحد والآن- أعنى سنة ١٢٩٣ – جدد له كسوة ثمينة رفيعة القيمة سعادة دولتلو إبراهيم باشا نجل الخديوى إسماعيل باشا وسيرته رضي الله عنه شهيرة ومناقبه كثيرة ، وفى كل عام يعمل له ثلاثة موالد ، تهرع إليه فيها الناس من كل جهة أحدها : فى شهر برمودة وهو أقلها زوارا ، وثانيها : فى شهر طوبه وهو المسمى بالرجبى وهو أكثر منه واردا يجتمع فيه جملة من الزوار والتجار للبيع والشراء ويمكث ثمانية أيام.

وثالثها : المولد الكبير فى شهر مسرى يؤتى إليه من دانى البلدان وقاصيها للزيارة والتجارة وتضرب فيه الخيام ويحضره مشاهير البلاد المجاورة بأنواع الأطعمة ومشايخ الطرق والسجادات بجميع الأشاير، وتدوم حركته ليلا ونهارا بالأذكار وتلاوة القرآن والبيع والشراء لجميع أنواع البضائع مثل : ثياب الحرير والمقصب والقطنى والجوخ وأوانى النحاس وغير ذلك من جميع مشتملات القطر ، وأصناف الحيوانات المجلوبة من أقصى الصعيد والبحيرة ويحضر مأمور ضبطية طندتا والعساكر للمحافظة ويقومون به حتى ينتهى ، ويستمر أيضا ثمانية أيام.

أعلام دسوق

الشيخ علي بن محمد بن علي بن ذي الاسمين : فى الضوء اللامع للسخاوى : أن على بن محمد بن على بن ذى الأسمين أيوب عثمان بن ذى الأسمين عبد العزيز عبد المجيد الشهر بأبى المجد بن محمد بن عبد العزيز بن قريش نور الدين ، وربما كنى بأكبر أولاده النجم فيقال أبو نجم الدين بن نجم الدين القرشى الأبودرى نسبة إلى أبى درة من أعمال البحيرة ، ثم الدسوقى المالكى ، ويعرف بسنان لسنّ كانت له بارزة ، وأيوب فى نسبه هو أخو الشيخ إبراهيم الدسوقى صاحب الأحوال ، ولد تقريبا سنة خمس وسبعين وسبعمائة بأبى درة وانتقل منها وهو صغير بعد موت والده.

وقطن دسوق من سنة اثنتى عشرة إلى أن مات شيخ المقام الإبراهيمى بها- وهو ابن عمه الشمس محمد بن ناصر الدين محمد من جلود فى سنة أربع وثلاثين فاستقر عوضه فى المشيخة فباشرها وصرف عنها مرارا، وحج وزار بيت المقدس ، ودخل الأسكندرية مرارا وحدث وسمع منه الفضلاء بالقاهرة ثم بدسوق ، وكان خيرا ضابطا صدوقا ثقة ثبت ساكنا وقورا صبورا على الإستماع متواضعا سليم الفطرة مستحضر الفوائد ، مات فى ليلة الجمعة حادى عشر رمضان سنة تسع وخمسين بدسوق على مشيختها ودفن عند الضريح البرهانى وخلف أولادا.

الشيخ محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي : صاحب التآليف النافعة والعبارات الواضحة محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقى ، وقد ذكر ترجمته الجبرتى فى حوادث سنة ثلاثين ومائتين وألف فقال : هو العلامة الأوحد والفهامة الأمجد محقق عصره ووحيد دهره الشيخ محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقى المالكى. ولد ببلده دسوق – قرية من قرى مصر – ونشأ بها ، وتصدر للتدريس وأفاد الطلبة ، وكان فريدا فى تسهيل المعانى وتبيين المبانى، يفك كل مشكل بواضح تقريره ، ويفتح كل مغلق برائق تحريروكان درسه مجمع أذكياء الطلاب والمهرة من ذوى الأفهام والألباب.

وكان فيه لين جانب وتواضع وعدم تصنع جاريا على سجيته ، لا يرتكب ما يتكلفه غيره من التعاظم وفخامة الألفاظ ، ولهذا كثر الآخدون عليه والمترددون إليه ، وكان حفظه حسنا وخلقه حسنا ، وله تأليفات واضحة ، ولم يزل على حاله فى الالقاء والإفتاء والعفة والصلاح إلى أن تعلل وتوفى يوم الأربعاء الحادى والعشرين من شهر ربيع الثانى من السنة المذكورة ، وخرجوا بجنازته من درب الدليل وصلوا عليه بالأزهر فى مشهد حافل ودفن بتربة المجاورين.

العلامة الشيخ إبراهيم الدسوقى : باشمصحح مطبوعات المطبعة الميرية ببولاق ؛ وهو كما أخبر عن نفسه السيد إبراهيم ابن السيد إبراهيم ابن السيد على ابن السيد هاشم ابن السيد عبد الغفار ابن السيد فرغل الدسوقى المالكى ، ينتهى نسبه إلى سيدى موسى أخى العارف بالله إبراهيم الدسوقى ، ولد سنة ست وعشرين من القرن الثالث عشر من الهجرة ، ومات أبوه وهو صغير وحفظ القرآن ببلده ، وحضر بها صغار الكتب ثم قدم إلى الأزهر فتلقى العلوم.

ثم دخل فى الخدامة الميرية فكان مساعدا فى تصحيح الكتب الطبية فى مدرسة أبى زعبل سنة ثمان وأربعين ، ثم نقل منها إلى مدرسة المهندسخانة الخديوية رئيس تصحيح فصحح فيها جملة من كتب الرياضة وتوابعها ، ثم انتخب للتصحيح بالمطبعة الكبرى فصحح جملة من كتب الطب والكيمياء وغيرها ومعينا فى تحرير جريدة الوقائع المصرية ، ثم صدر أمر الخديوى إسماعيل باشا بجعله رئيس تصحيح عموم كتب العلوم فى تلك المطبعة فأداه مدة على أحسن وجه إلى أن توفى سنة ١٣٠٠ هجرية.

محلة أبو علي والعزمية الشاذلية

تأسست قرية محلة أبو علي على ساحل فرع رشيد جنوب دسوق في القرن الثاني الهجري ووصفت في السجلات الرسمية باسم محلة أبو علي الغربية للتفرقة بينها وبين محلة أبو علي القنطرة التي تقع بجوار المحلة الكبرى وذلك بسبب تبعية القريتين للأعمال الغربية وقتها ، وجاء عنها في القاموس الجغرافي : ” محلة أبو علي الغربية : قرية قديمة وردت في المشترك لياقوت وفي قوانين ابن مماتي وفي تحفة الإرشاد وفي التحفة من أعمال الغربية وفي الانتصار من السنهورية بالغربية وفي مشترك تحفة الإرشاد المجاورة لسنهور ” ..

وقد جاء وصف القرية وزمامها الزراعي في كتاب التحفة السنية بأسماء البلاد المصرية حيث يقول ابن الجيعان : ” محلة أبي علي الغربية : مساحتها 782 فدان ونصف بها رزق 60 فدان عبرتها 5000 دينار كانت باسم الأمير ملكتمر بن عبد الله المنصوري والآن لديوان الدولة الشريفة ” ، واشتهرت القرية عندما صارت واحدة من مراكز انتشار الطريقة الصوفية الشاذلية التي أسسها الإمام أبو الحسن الشاذلي في بلاد المغرب العربي ثم انتقل إلى الإسكندرية في العصر الأيوبي ومنها انتشرت طريقته في الدلتا والصعيد ..

وقد نزل في محلة أبو علي ولي الله تعالى السيد أبو العزايم ماضي بن سلطان في القرن السابع الهجري وتوفي بالقرية عام 718 هـ وهو جد السيد عبد الله المحجوب والسيد محمد ماضي أبو العزايم والسادة العزمية الشاذلية ، وهو في الأصل من تونس حيث كان يسكن في أجوار قرية شاذلة والتحق مبكرا بالإمام أبي الحسن الشاذلي فكان خادمه الخاص وكاتم أسراره وتلميذه الوفي ورفيق دربه وأسفاره ورحل معه إلى الإسكندرية ثم صحبه في رحلة الحج التي توفي أثناءها في الطريق عام 656 هـ وقام على دفنه في حميثرا بالصحراء الشرقية ..

وأكمل ماضي بن سلطان السفر مع رفاقه من المريدين وبعد أداء فريضة الحج والعودة إلى الإسكندرية استأذن من خليفته في الطريقة الشاذلية السيد أبي العباس المرسي أن يرحل إلى أجوار دسوق لنشر طريقة شيخه هناك فأذن له ، واختار ماضي قرية محلة أبو علي لوقوعها على ساحل النيل وبها ميناء نهري واستقر بها ومنحه الله البركة في العمر فعاش حتى جاوز المائة عام وأتاه المريدون من كل مكان فبنى في القرية زاوية للطريقة الشاذلية ينشر فيها تعاليم شيخه وهديه وقد توارثها أولاده من بعده ووسعوها وجعلوها مسجداً كبيراً ..

سنهور المدينة

جاء في الخطط التوفيقية : ” سنهور المدينة ، وهى بلدة من مديرية الغربية واقعة فى غربى ترعة سنهور ، على نحو خمسة وثلاثين مترا ومنها إلى ناحية دسوق نحو ربع ساعة ، وأبنيتها بالطوب الأحمر والمونة ومنها ما هو على دورين ، وبها خمسة مساجد أحدها جدّد فى سنة ثمانين ومائتين وألف ، وآخر جدد فى سنة ست وثمانين ومائتين وألف ، وبها ثلاث زوايا.

وفيها جملة أضرحة أشهرها مقام سيدى محمد بن هارون ، الذى ترجمه الشعرانى فى طبقاته بأنه من أهل مدينة سنهور بالبحر الغربى وإلى الآن يعمل له مولد كل سنة وله مرتب بالروزنامجه ، فى كل شهر مائتان وثلاثة وتسعون قرشا. ، ومقام الشيخ على الفصيح ومقام الشيخ نصر الدين ومقام الشيخ محمد السعودى ومقام الشيخ محمد الرباطى ومقام الشيخ محمد فخر الدين الحيطاوى فى بحريها بنحو ربع ساعة.

وبها مكاتب لتعليم القرآن الشريف ، وجملة بساتين ذات فواكه ، ومعملان للدجاج أحدهما : لبسيونى محمد الصغير وشركائه ، والثانى : لناظر زراعة والدة باشا ، وأهلها مسلمون وكثير منهم يحفظ القرآن وترقى منهم جملة فى المناصب ، فمنها الأمير حسن بيك نور الدين بن محمد نور الدين ولد سنة سبع وثلاثين ومائتين وألف ، ولما أنشئت المكاتب الأهلية ، فى بلاد الإقليم المصرى بأمر العزيز محمد على باشا – أخذ وأدخل فى مكتب كفر مجر- بجوار هذه البلدة. وبذلك الكفر قصر للعزيز محمد على باشا كان ينزل فيه أحيانا.

ومنها يوسف أفندى القرضاوى بوظيفة ناظر نصف أول بجفلك سنهور المدينة تعلق ذات العصمة والدة الخديوى إسماعيل باشا سنة إحدى وثمانين ، ومنها إبراهيم أفندى المستكاوى بوظيفة ناظر نصف ثانى جفلك سنهور أيضا ، ومحمد أفندى زقزوقة بوظيفة قبطان بالبحرية “.

وفي كتاب الضوء اللامع أن من علمائها الشيخ جعفر بن إبراهيم ، ترجمه السخاوى فقال : جعفر بن إبراهيم بن جعفر بن سليمن بن زهير بن حريز بن عريف بن فضل بن فاضل ؛ أبو الفتح القرشى الدهنى السنهورى القاهرى الأزهرى الشافعى المقرى ، ولد سنة عشر وثمانمائة تقريبا بسنهور المدينة ونشأ بها ، ثم فارقها إلى المحلة عند أبى عبد الله الغمرى.

وتقدم فى القراءات حتى لم يذكر إلا بها ، وألف كتابا سماه «الجامع المفيد فى صناعة التجويد» وله أيضا «الجامع الأزهر المفيد لمفردات الأربعة عشر من صناعة الرسم والتجويد» ، ودرس القراءات المؤيدة ، وكذا درس فى العربية والفقه والصرف والحساب ، مات فى ذى القعدة سنة أربع وتسعين وثمانمائة ودفن بحوش صوفية سعيد السعداء.

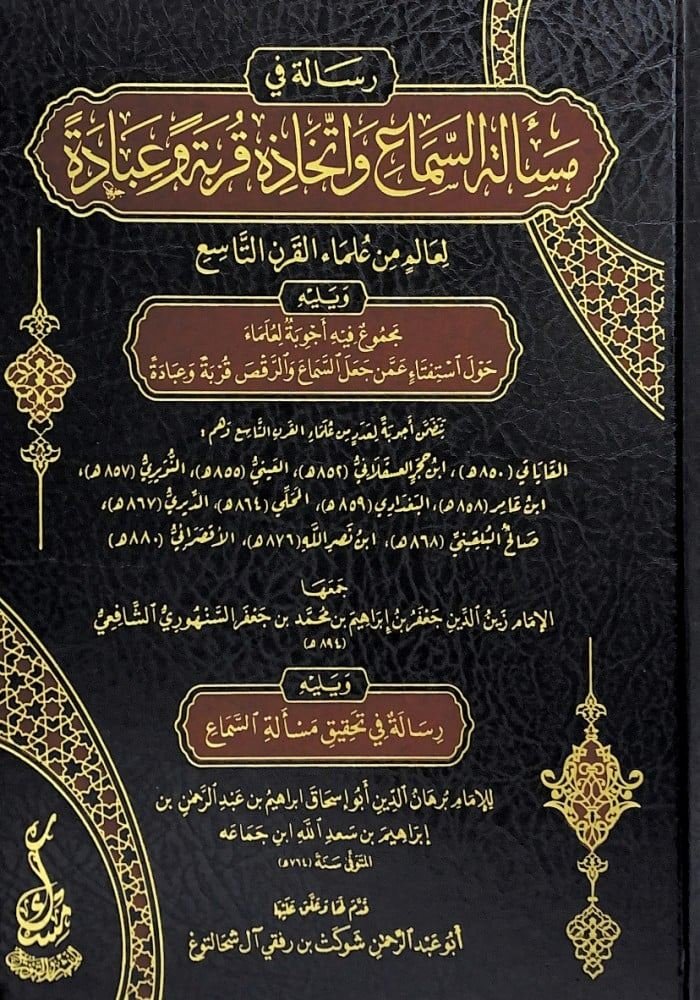

وفي كتاب خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر أن منها العلامة الفاضل الشيخ سالم السنهورى ، وقد ذكر ترجمته ابن فضل الله المحبي فقال : هو سالم بن محمد عز الدين بن محمد ناصر الدين بن عز الدين بن ناصر الدين بن عز العرب أبى النجاء السنهورى المصرى المالكى ، الإمام الكبير المحدث الحجة الثبت خاتمة الحفاظ ، كان أجل أهل عصره من غير مدافع.

وهو مفتى المالكية ورئيسهم ، وإليه الرحلة من الآفاق فى وقته ، واجتمع فيه من العلوم مالم يجتمع فى غيره ، مولده بسنهور وله مؤلفات كثيرة منها «حاشية على مختصر الشيخ خليل» فى الفقه، وهى عزيزة الوجود لقلة اشتهارها وانتشارها و «رسالة فى ليلة النصف من شعبان» وغيرهما ، وكانت وفاته فى يوم الثلاثاء ثالث جمادى الآخرة سنة ست عشرة بعد الألف ودفن بمقبرة المجاورين وبلغ من العمر السبعين.

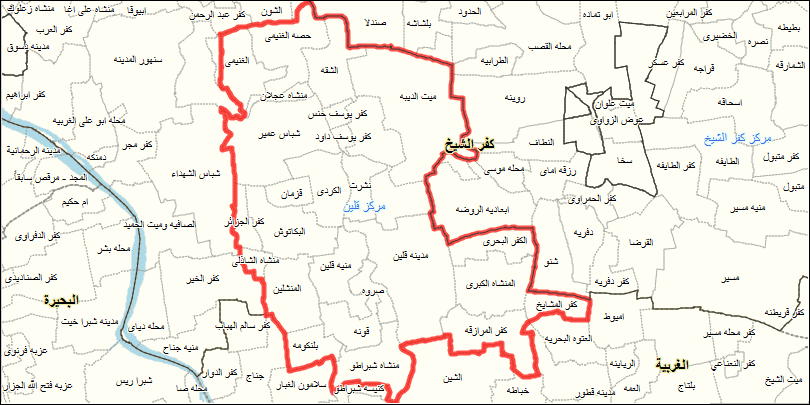

قلين والسنهورية

في العصر المملوكي تأسست الأعمال الغربية لتشمل الجزء الشمالي من منطقة وسط الدلتا والتي كانت تضم عددا من الوحدات التابعة فصلها السيوطي في كتابه حسن المحاضرة فقال : ” وصفقة الغربية وقصبتها مدينة المحلة وتعرف بمحلة دقلا وولايتها السنهورية والسخاوية والدنجاوية والدميرتان والطمريسية والبرماوية والطندتاوية والسمنودية وجزيرة قويسنا ومنية زفتى “.

ومن هذه الوحدات التابعة كانت السنهورية والتي كانت في الأصل تتكون من كورتين أصغر في السابق هما كورة صا (نسبة إلى صا الحجر / سايس القديمة) وكورة شباس (نسبة إلى شباس الشهداء / كباسا القديمة) وكانت تضم المنطقة الواقعة اليوم في كل من دسوق وقلين في محافظة كفر الشيخ ومركز بسيون بمحافظة الغربية ، وبسبب التغيرات الإدارية المتعاقبة وحركة العمران المتزايدة انتقل مركز الثقل من صا وشباس إلى سنهور المدينة خلال العصور الإسلامية ثم تراجعت سنهور وقسمت توابعها بين دسوق وقلين بسبب وجود دسوق على النيل ووجود قلين في موضع متوسط بين كل من كفر الشيخ ودسوق وبسيون.

وقد جاء وصف هذه البلاد في القاموس الجغرافي حيث يقول : ” سنهور المدينة هي من القرى القديمة ولا زالت تعرف إلى اليوم باسم سنهور المدينة لشهرتها القديمة بين المدن المصرية وذكر أميلينو في جغرافيته اسمها القبطي وهو Sunhouri ، وردت في كتاب المسالك لابن حوقل عند ذكر الطريق البري بين الفسطاط والإسكندرية بين مسير والبجوم قال سنهور مدينة ذات إقليم كبير وأسواق وحمامات وفنادق ولها غلات كثيرة من قمح وكتان وقصب سكر ..

ووردت في نزهة المشتاق صنهور وفي نسخ أخرى منها وردت محرفة باسم صنمور وصنهون وسنهون بسبب سوء النقل والصواب سنهور ، ووردت في المشترك لياقوت وفي قوانين ابن مماتي وفي تحفة الإرشاد وفي التحفة وفي تاريخ سنة 1228 هـ سنهور المدينة وهو اسمها الحالي “.

وقال أيضا عن قلين وتوابعها : ” قلين قرية قديمة وردت في قوانين ابن مماتي وفي تحفة الإرشاد وفي التحفة من أعمال الغربية ، منية قلين قرية قديمة وردت في التحفة من أعمال الغربية وعدم ورود اسمها في مصادر أقدم من التحفة يدل على أنها اعتبرت ناحية مالية في الروك الناصري الذي عمل في سنة 715 هـ “.

وجاء عن قلين في الخطط التوفيقية : ” قلين قرية من مديرية الغربية بمركز كفر الشيخ ، موضوعة غربى بحر سيف بنحو ألف وثلثمائة متر ، وفى شرقى ناحية صروة بنحو ألف وأربعمائة متر ، وفى الشمال الشرقى لناحية المرازقة بنحو أربعة آلاف وخمسمائة متر ، وبها جامعان أحدهما بمنارة ، وضريحان لبعض الصالحين ، يعمل لأحدهما مولد كل سنة ، وبها منزل مشيد ودوار وجنينة لعمدتها ، وبها جنينة ودوار أوسية للدائرة السنية ، وبها نخيل بكثرة ، وساقيتان ، ومعمل فراريج وأنوال لنسج الصوف ، ومصابغ للنيلة ، وثلاث دكاكين ، ولها سوق فى كل أسبوع ، وإليها ينسب الشيخ القلينى “.

أعلام قلين

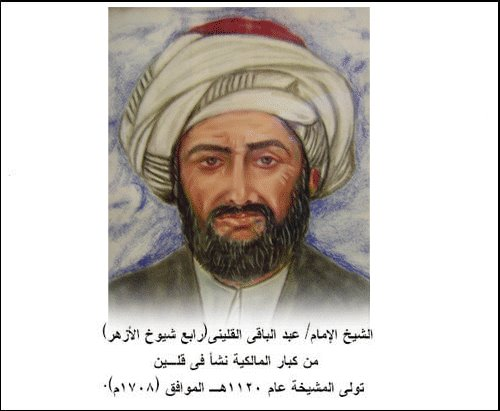

جاء في موقع ذاكرة الأزهر : الشيخ عبد الباقي القليني : شيخ الأزهر الشريف ولد ببلدة قلين – محافظة كفر الشيخ حالياً – وكان لبيئته التي تربى فيها أثر كبير عليه ، حيث كان عادة أهل قريته تحفيظ أبنائهم القرآن الكريم في صغرهم ، فكان شأنه شأن زملائه فحفظ القرآن ثم غادر إلى القاهرة والتحق بالجامع الأزهر ، فدرس وتتلمذ على أيدي كبار علماء عصره أمثال الشيخ النشرتي ، وذاع صيته وعلا قدره مما أدى إلى تمسك أنصاره وزملائه بتوليه مشيخة الأزهر فوقع صدام عنيف بينهم وبين أنصار الشيخ أحمد النفراوي الذي نافسه عليها ، وانتهى الأمر بتولية الشيخ القليني المشيخة ، وظل الشيخ يواصل التدريس بالجامع الأزهر حتى توفاه الله ، ورغم حبه للعلم والتدريس إلا أنه لم يترك أية مصنفات خاصة به.

وفد إلى الشيخ القليني طلاب العلم من كل مكان والتفوا حوله وحرصوا علي حضور حلقاته ، ومن أبرز تلاميذه : الشيخ أحمد بن مصطفي بن أحمد الزبيري المالكي والشيخ محمد صلاح الدين البرلسي الذي لازَمَه وانقطع إليه ، وكان يشبهه في الفقه المالكي خاصة ، وفي العلوم اللغوية والدينية عامة ، وكان الشيخ القليني يهتم بتوجيه تلاميذه إلى العناية والاهتمام بالكتب القديمة – كتب التراث – والغوص فيها والبحث في أمهات الكتب لاستخراج ما بها من كنوز.

ازدهر الأزهر في عصره وخرج علماء أفاضل من حلقته ، إذ كان يوجههم إلى المراجع الكبرى لا إلى الحواشي والشروح الحديثة ، كما كان يفعل غيره في ذلك الحين ، وذلك دليل على رحابة أفقه وسعة اطلاعه ، ووفرة علمه وعدم تعصبه لمذهب أو لفكر معين ، وكان يوضح لطلبته ما كان يصعب عليهم فهمُه من هذه المراجع القديمة “.

يقول الجبرتي : ” وتوفي الشيخ الخرشي المالكي في سابع عشرين الحجة سنة 1101 وتولى بعده مشيخة الأزهر الشيخ محمد النشرتي المالكي وتوفي في ثامن عشري الحجة سنة 1120 ووقع بعد موته فتنة بالجامع الأزهر بسبب المشيخة والتدريس بالأقبغاوية وافترق المجاورون فرقتين تريد الشيخ احمد النفراوي والأخرى تريد الشيخ عبد الباقي القليني ولم يكن حاضرا بمصر فتعصب له جماعة النشرتي وأرسلوا يستعجلونه للحضور فقبل حضوره تصدر الشيخ احمد النفراوي وحضر للتدريس بالأقبغاوية فمنعه القاطنون بها وحضر القليني فانضم اليه جماعة النشرتي وتعصبوا له.

فحضر جماعة النفراوي إلى الجامع ليلا ومعهم بنادق وأسلحة وضربوا بالبنادق في الجامع واخرجوا جماعة القليني وكسروا باب الاقبغاوية واجلسوا النفراوي مكان النشرتي فاجتمعت جماعة القليني في يومها بعد العصر وكبسوا الجامع وقفلوا أبوابه وتضاربوا مع جماعة النفراوي فقتلوا منهم نحو العشرة أنفار وانجرح بينهم جرحى كثيرة وانتهبت الخزائن وتكسرت القناديل وحضر الوالي فأخرج القتلى وتفرق المجاورون ولم يبق بالجامع أحد ولم يصل فيه ذلك اليوم.

وفي ثاني يوم طلع الشيخ احمد النفراوي إلى الديوان ومعه حجة الكشف على المقتولين فلم يلتفت الباشا إلى دعواه لعلمه بتعديه وأمره بلزوم بيته وامر بنفي الشيخ محمد شنن إلى بلده الجدية وقبضوا على من كان بصحبته وحبسوهم في العرقانة وكانوا اثنى عشر رجلا واستقر القليني في المشيخة والتدريس ولما مات تقلد بعده الشيخ محمد شنن وكان النفراوي قد مات ولما مات الشيخ شنن تقلد المشيخة الشيخ إبراهيم ابن موسى الفيومي المالكي ولما مات في سنة سبع وثلاثين انتقلت المشيخة إلى الشافعية فتولاها الشيخ عبد الله الشبراوي “.

ويقول الجبرتي عن الشيخ محمد القليني : ” الإمام العلامة شيخ المشايخ شمس الدين الشيخ محمد القليني الأزهري وكان له كرامات مشهورة ومآثر مذكورة منها أنه كان ينفق من الغيب لأنه لم يكن له ايراد ولا ملك ولا وظيفة ولا يتناول من أحد شيئا وينفق انفاق من لا يخشى الفقر وإذا مشى في السوق تعلق به الفقراء فيعطيهم الذهب والفضة وإذا دخل الحمام دفع الأجرة عن كل من فيه توفي سنة ١١٦٤”.

المنشلين

اشتق اسم قرية المنشلين بمركز قلين من عشيرة يمنية قديمة مقرها في اليمن تدعى المنشلين أوالمنشليل ، وقد جاء في إحصاءات الجهاز المركزي للإحصاء بالجمهورية اليمنية : ضيق منشلين (السدة) : ضيق منشلين محلة تابعة لقرية بيت نصاري ، التابعة لعزلة العرافة بمديرية السدة إحدى مديريات محافظة إب في الجمهورية اليمنية ، بلغ تعداد سكانها 57 حسب تعداد اليمن لعام 2004.

وفي كتاب معجم الأسماء : ” آل منشلين من أعرق القبائل العربية وهم من العرب العاربة يعنى أصل العرب ومنهم تفرع عدد كبير من القبائل العربية التي عاشت في كثير من الدول العربية أشهرها اليمن و شبه الجزيرة العربية والعراق ومنهم من انتقل واستقر بمصر ويطلق عليهم في مصر آل منشليني.

وتوجد بعض الأسر تنتمي الى هذاالاسم باسم المنشل وهي أسر توجد في منطقة حاشد بمحافظة صنعاء وهي قرى مطلة على وادي المنشل إضافة لذلك توجد أسر احتفضت باسم المنشلي وهي أسر قحطانيه تنتمي الى القبائل القحطانيه الموجوده في منطقة عسير في المملكة العربية السعودية وهي أسر تنتمي الى الملك قحطان الذي تلقب بمنشلين وهو ملك حكم اليمن وأجزاء من الجزيرة بعد سبأ الأصغر ، وما يؤكد ذلك وجود الأسر القحطانيه بكثرة في تلك الأجزاء من الجزيرة وخاصة في دول الخليج وكذلك توجد أسر تنتمي الى الاسم منشلين توجد في ظفار اليمن عاصمة الدولة الحميرية وكذلك توجد أسر تنتمي إلى هذا الاسم في عموم قرى ومدن وعزل اليمن وفي محافظة حضرموت توجد أسر تنتمي الى هذا الاسم ، وهذه المحافظة هي منبع العروبة وكذلك توجد أسر تنتمي الى هذا الاسم في دولة مصر العربية “.

جاء في القاموس الجغرافي : المنشلين قرية قديمة اسمها الأصلي البنشليل وردت في قوانين ابن مماتي وفي الانتصار وفي قوانين الدواوين من أعمال الغربية ، وفي تحفة الإرشاد وردت محرفة باسم النشليل وفي التحفة محرفة كذلك باسم البنشكيل من الأعمال المذكورة ، وفي دليل سنة 1224 هـ المنشليل وفي تاريخ سنة 1228 هـ حرف اسمها إلى المنشلين وهو اسمها الحالي وفي الخطط التوفيقية منشليل وهي منشلين.

وذكرها أميلينو في جغرافيته وقال إن اسمها القبطي بانشاليل وهو يتفق مع اسمها العربي الأصلي ويدل على أن ما ورد في التحفة من أن اسمها البنشكيل خطأ في النقل كما ذكرنا.

وجاء في الخطط التوفيقية : منشليل ويقال لها منشلين بالنون ، قرية من مديرية الغربية بمركز كفر الشيخ فى شرقى بحر القطن بنحو ساعة وفى قبلى البكتوش بأقل من ساعة وفى غربى قلين بأكثر من ساعة ، وبوسطها جامع وبها دوار عظيم لعائلة الشربجى وبجوانبها أشجار ، وأكثر أهلها مسلمون.

وإليها ينسب كما فى حاشية السفطى : على بن تركى إمام المحققين وتاج المدققين الشيخ أحمد بن ترك بن أحمد المنشليلى المالكى ، له تآليف مفيدة منها : شرح العشماوية وشرح على العزية وشرح على الأربعين حديثا النووية وشرح على الجزائرية فى علم التوحيد.

واختصر الشفاء للقاضى عياض وله شرح على الأجرومية وشرح على اختصار الترغيب والترهيب للمنذرى وحاشية على الجامع الصغير نافعة وله غير ذلك ، وكان من علماء القرن العاشر فى عصر الشيخ الأخضرى ، توفى سنة تسع وسبعين وتسعمائة من الهجرة هو والشيخ أحمد البنوفرى فى ليلة واحدة وصلى عليهما معا بالجامع الأزهر ودفنا فى تربة المجاورين.

وكان ابن تركى رحمه الله إمام البشيرية وهى مدرسة بمصر قريبة من سويقة العربى أنشأها بشير ولا أدرى هل كان سلطانا بمصر أو أميرا ، وفى خطط المقريزى : المدرسة البشيرية خارج القاهرة بحكر الخازن المطل على بركة النيل وكان موضعها مسجدا يعرف بمسجد سنقر السعدى الذى بنى المدرسة السعدية فهدمه الأمير الطواشى سعد الدين بشير الجمدار الناصرى وبنى موضعه هذه المدرسة فى سنة إحدى وستين وسبعمائة وجعل بها خزانة كتب ، وهى من المدارس اللطيفة. انتهى.