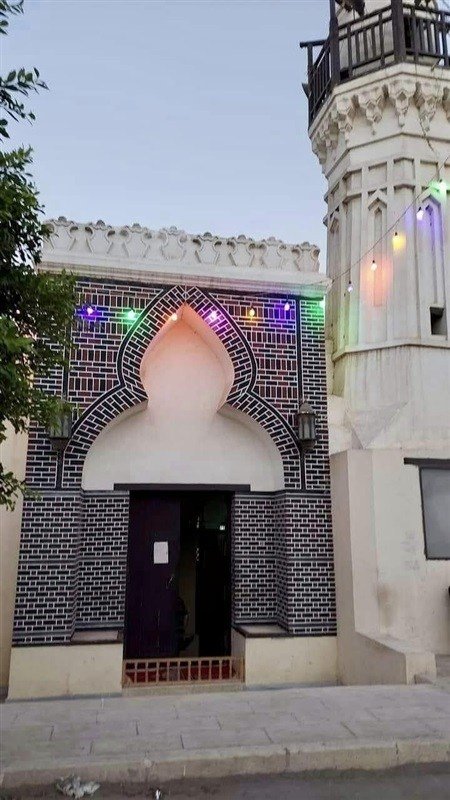

فوة .. مدينة المساجد

ثلاث مدن في الدلتا تحوي أكبر عدد من المساجد الأثرية بعد القاهرة وهي رشيد وفوة والمحلة ، وتميزت فوة بالعدد الأكبر من آثار العصر المملوكي والعثماني حيث كانت عاصمة لمنطقة خاصة بها عرفت باسم (عمل فوة والمزاحمتين) وكانت تتبع السلطنة مباشرة بسبب موقعها الهام حيث كانت تضم معها كلا من مطوبس وسنديون والجزء المقابل لها من البحيرة على الضفة الأخرى من النيل وجزء من مركز رشيد الحالي ، وظلت مستقلة من عصر الفاطميين حتى العصر العثماني عندما أدمجت في ولاية الغربية.

ذكرها ياقوت الحموي في معجم البلدان فقال : ” فوة بالضم ثم التشديد ، بلفظ الفوّة العروق التي تصبغ بها الثياب الحمر : بليدة على شاطئ النيل من نواحي مصر قرب رشيد بينها وبين البحر نحو خمسة فراسخ أو ستة وهي ذات أسواق ونخل كثير ” ، وقال عنها أبو العباس القلقشندي : ” عمل فوة والمزاحمتين وهو ما جاور خليج الإسكندرية من جهة الشمال إلى البحر الرومي بعضه بالبر الشرقي من النيل وليس بها ولاية وإنما يكون بها شاد خاص يتحدث في كثير من أمور الولاية وهي في الحقيقة كأخميم مع قوص “.

وعمرت المدينة وازدهرت بسبب قرار السلطان الناصر محمد بن قلاوون بحفر الخليج الناصري من موضعها إلى الإسكندرية حيث سكنها عدد كبير من التجار الحلبيين والحمويين من بلاد الشام ، وقال عنها الإدريسي : هي مدينة حسنة كثيرة الفواكه والخصب وبها أسواق وتجارات ، وذكرها محمد رمزي قائلا : ” وفي سنة 1826 أنشىء قسم بلاد الأرز غربا وجعلت مدينة فوة مقرا له لأنها أكبر قراه وأعمرها وفي سنة 1871 سمي مركز بلاد الأرز غربا وفي سنة 1896 سمي مركز فوة لوجود المركز بها ” ..

وقال عن توابعها مطوبس وسنديون : ” مطوبس قرية قديمة اسمها الأصلي نطوبس الرمان وردت في نزهة المشتاق عند ذكر القرى التي على شاطىء الفرع الغربي للنيل .. ووردت في قوانين ابن مماتي وفي تحفة الإرشاد وفي التحفة نطوبس الرمان من أعمال فوة والمزاحمتين ، سنديون هي من القرى القديمة وردت في كتاب المسالك لابن حوقل عند الكلام على فرع النيل النازل من صا (صا الحجر) إلى بلهيب (فزارة) وقال إن سنديون ضيعة كبيرة آهلة واسعة الغلال وبها جامع وبيع (متعبدات النصارى) .. “.

شيوخ مدينة فوة

في (الضوء اللامع) للسخاوى أن أحد مساجدها التى على البحر كان مدرسة حسنة ، أنشأها الأمير حسن بن نصر الله الأستادار ، وجعل فيها خطبة وتدريسا ، قال : وكانت ولادته بفوة فى ربيع الأول سنة ست وستين وسبعمائة ، وتزوج بابنة ناظرها ابن الصغير ، وقدم القاهرة وهو فقير جدا ، فكتب التوقيع بباب القاضى ، ثم خدم شاهدا فى ديوان أرغون شاه أمير مجلس فى دولة الظاهر برقوق ، ثم ولى الحسبة ونظر الجيش ، ثم الوزارة ثم الخاص فى دولة الناصر فرج ، وكذا فى الدولة المؤيدية ، مات فى سلخ ربيع الأول سنة ست وأربعين وثمانمائة ، ودفن بتربته التى فى الصحراء خارج الباب الجديد عند ولده صلاح الدين ، وكان شيخا طوالا ضخما ، حسن الشكالة مدور اللحية ، كريما شهما.

وممن نشأ منها كما فى «الضوء اللامع» : محمد بن على بن محمد بن النبيه الفوى الشافعى المعروف بالقلاقسى ، قرأ ببلده وبالقاهرة ، وحفظ العمدة وغالب الحاوى وغيرهما ، وجود الخط وناب فى الأوقاف ، وتكلم للخاص فى نظر الوجه البحرى ، واستقر فى نظر الإصطبل السلطانى ، ثم تضعضع حاله حتى مات بالقاهرة سنة ثمان وستين وثمانمائة.

وكان ذكيا أديبا كريما ، حسن الشكالة والمحاضرة ، متواضعا بشوشا ، وله مجاميع لطيفة ، منها : «جود القريحة ببذل النصيحة» فى مجلد لطيف ، و «النصيحة الفاخرة لمتبع الفئة الفاجرة» فى ثلثمائة بيت ، و «روضة الأديب ونزهة الأريب» فى مجلدين ، واختصر: «حلبة الكميت» وسماه : «المنعش» ومن مشايخه البرهان الكركى ، والعلم البلقينى والحناوى.

ومن علمائها أيضا كما فى (ذيل الطبقات للشعرانى) : أبو الفتح الفوى ، وقد ترجمه فقال : ومنهم الشيخ الإمام العلامة المعتزل عن الناس ، المقبل على عبادة ربه ، الشيخ أبو الفتح الجلال الفوى الشافعى ، صحبته نحو عشر سنين ، فما أظن أن كاتب الشمال كتب عليه خطيئة واحدة ، كان كثير الصيام والقيام ، وحفظ الجوارح وكف البصر ، أخذ العلم عن جماعة منهم : الشيخ شهاب الدين الرملى، والشيخ أبو الحسن البكرى، وما رأيت أصبر منه على الوحدة ، وأوقاته كلها معمورة بالخير ليلا ونهارا ، وما رأيته قط يتردد إلى أحد من أبناء الدنيا ، ولا يزاحم على وظيفة دنيوية ، ولا ذكر أحدا من أقرانه بسوء ، ولا حسد أحدا منهم على جاه.

وينسب إليها كما فى الجبرتى المفتى الفاضل النبيه زين الدين أبو المعالى حسن بن على بن منصور بن عامر الفوى الأصل ، المكى ، ينتهى نسبه إلى الولى الكامل سيدى محمد بن زين النحراوى ، ولد بمكة سنة اثنتين وأربعين ومائة وألف ، ومن مؤلفاته كتاب: (الحقائق والإشارات إلى ترقى المقامات) و (الحلل السندسية على أسرار الدائرة الشاذلية) و (كشف الرموز الخفية بشرح الهمزية) ووسع الاطلاع على : (مختصر أبى شجاع) وهو كتاب حافل يبلغ أربع مجلدات ، و (مسرة العينين بشرح حزب أبى العينين) و (قصة المولد النبوى) و (نظم الأزهرية) فى النحو ، وعمل منظومة فى تاريخ مصر سماها : (الحجج القاهرة فى تاريخ مصر القاهرة) وغير ذلك رسائل ومنظومات كثيرة ومناسك حج كبيرة ، وسكن فى الآخر بولاق ، وبها توفى ليلة الجمعة الرابع والعشرين من رمضان سنة ست وسبعين ومائة وألف.

وينسب إليها أيضا الشيخ محفوظ الفوى ، وهو كما فى الجبرتى : الأستاذ الذاكر الشيخ محفوظ الفوى ، تلميذ سيدى محمد بن يوسف ، كان فاضلا عارفا ورعا زاهدا ، مات فى غرة جمادى الثانية سنة ثمان وسبعين ومائة وألف ، ودفن قريبا من مشهد السيدة نفيسة.

فوة في القرن التاسع عشر

جاء في الخطط التوفيقية : ومساجدها كثيرة نحو الثمانية عشر ، ما بين جامع وزاوية ، وكلها مقامة الشعائر ، وبعضها قديم جدا مع المتانة وحسن الوضع ، حتى يخيل للناظر أنها جددت فى زمن قريب ، ولبعضها منارات ولجامع أبى النجاة الذى فوق البحر منارة مرتفعة عن أرض الجامع نحو ثمانين مترا ، ولم تتغير مع طول الزمان ، وأقدم جوامعها فيه ضريح مشهور لسيدى عبد الله البرلسى ، ثم جدد فى سنة ألف ومائتين وسبع وسبعين من طرف المرحوم مصطفى باشا أخى الخديوى إسماعيل، ولقرب بعضها من البحر ، تملأ ميضأته وأخليته منه ، ولبعضها البعيد عنه آبار على عادة المساكن.

وفى طرف فوّة الجنوبى الغربى فوق البحر ديوان تفتيش عهدة عصمتلو والدة الخديوى إسماعيل باشا ، يشتمل على جميع خدمة الدائرة من نظار الزراعة والكتبة والمخزنجية وغيرهم، وبه مفتش العهدة مصطفى بك ، ولها بالناحية حديقتان ذواتا أفنان وبهجة ، تشتملان على جميع الفواكه والرياحين، ولها بها أيضا وابوران؛. أحدهما: معد لضرب الأرز، والآخر: داخل ورشة الطربوش فوق البحر، لسقى الزروعات الصيفية.

وفى قبليها وابور لضرب الأرز لإسماعيل غنية وأخيه وبعض أهل البلد ، وفيها فوريقة لنسج القطن ، وورشة لعمل الطربوش ، وكان لها شهرة بذلك زمن العزيز محمد على ، وكان طربوشها يشبه فى الجودة الطربوش المغربى أو يقاربه ، وكان يتحصل من ذلك كل شهر نحو مائة وأربعة وعشرين ألف طربوش ، وكان صوف الطربوش فى الغالب يجلب إليها من بلاد الفرنج، وقد بطل ذلك الآن ، وصارت الورشتان فى دائرة ذات العصمة المذكورة.

وفى خارجها قصر للست بيزاده كريمة مرضعة سر عسكر والد الخديوى ، ولها بها أبعادية أيضا ، وبها أيضا دائرتا أرز للأهالى ، وحمامان قديمان مستعملان إلى الآن يأتيهما الماء من البحر ، وبها نحو ثمانية عشر مكتبا لأطفال المسلمين من الأهالى ، وثلاث معاصر للزيت ومصابغ عديدة ، ومعمل دجاج.

وفيها أرباب حرف بكثرة كالحدادين الذين يصطنعون التوابيت والنوارج ونحو ذلك والنجارين والنحاتين والنحاسين والقلافطة والنساجين للقطن والصوف ، والغرابلية والنشارين ، والزياتين والخبازين والقهوجية ، وباعة الدخان والشرابات ، والجزارين والخياطين والبنائين ، ومن يفتل الحبال للمراكب وخلافها ، ومنها التجار المشهورون ، وسوقها دائم بحوانيت عامرة يباع فيها الملبوس والمطعوم ، غير السوق الجمعى كل يوم سبت ، يأتى إليه من البرين ، أهلها مسلمون، وعدتهم ذكورا وإناثا ثمانية آلاف ومائتان وخمسون نفسا.

وأطيانها ثلاثة آلاف فدان وستمائة واحد وثلاثون فدانا ، منها فى عهدة والدة الخديوى إسماعيل سبعمائة فدان وثمانية وخمسون فدانا ، وجميعها مأمونة الرى، جيدة المتحصل ، ويزرع فيها الأرز كثيرا والقطن وباقى المزروعات المعتادة.

وفيها كثير من أضرحة الأولياء ، مثل : الشيخ إسماعيل الغرباوى والشيخ أحمد النحاس وأبى العطاء والجوجرى وسالم أبى النجاة الأنصارى ، والشيخ نمير والشيخ شعبان وسيدى عبد الرحيم القنائى ، والشيخ محمد خلف ، والسادات الكورانية ، ومقامهم بها مشهور ، ولهم مرتب مائتا قرش فى الروزنامجه المصرية ، والشيخ الزهورى وأبى الليف ، والشيخ عبد الله العريف ، وسعد الله والفقاعى وأبى طاقية ، والسادات البرهانية والأخوين أسامة وقسامة وغيرهم رضى الله عن الجميع.

وتجاه المدينة جزيرة للأورباويين نحو خمسة وعشرين فدانا ، لهم فيها وابور ثابت للطحين والحليج ، وعليها معدية من طرفهم ، يتوصل بها من يريد الطحن ، وبين فوة ودسوق فى الطريق المجاورة للبحر توجد قرية علوى ومنية الأشراف والسالمية ومحلة مالك ، وبمدينة فوة أشراف وعلماء وجملة من حملة القرآن الشريف.

فوة ودماليج في القاموس الجغرافي (محمد رمزي)

فوة قاعدة مركز فوة هى من القرى القديمة ذكر أميلينو فى جغرافيته أن مدينة مصيل ورد اسمها فى بعض الأوراق القبطية المخطوطة هكذا medjil و melidj ومترجمة مصيل وهى فوة وقال : انها وردت في كشف الاسقفيات هكذا مصيل = madjil = metileos وهى كرسى فوة ، ثم قال ان شامبليون تكلم عن هذه المدينة فقالا إن melidj هى مدينة فوة التى وضعها بطليموس على الشاطئ الشرقي لفرع رشيد وأما مصيل التى سماها الروم metelis فهى مدينة أخرى وضعها بطليموس على أطلسه بشكل واضح بين الفرع الكانوبى والفرع الرشيدى بإقليم البحيرة.

وعلى ذلك لا يصح الجمع بين مصيل وفوة والأستاذ أميلينو خالف هذا الرأى وقال : إن مصيل ومليج هما اسمان لقرية واحدة وهى فوة وأقول : أولا إن ما ذكره الأستاذ أميلينو من أن مصيل ومليج هما اسمان لقرية واحدة هى فوة قول بعيد عن الصواب ، ثانيا : إني أوافق شامبليون على ما ذكره من أن مصيل باقليم البحيرة وأنه لا يصح الجمع بينها وبين فوة ، ولكنى لا أوافقه على أن مليج هي مدينة فوة بل هما مدينتان متجاورتان كما يتبين للقارئ من البيان الآتي وهو :

أولا: إنه كان يوجد مدينتان متشابهتان فى الاسم إحداهما وردت فى المخطوطات باسم mejil أو medjil أو metelis وهذه الأسماء الثلاثة اسم لقرية واحدة سماها العلمي مصيل masil ، والمدينة الثانية وردت فى المخطوطات باسم melig أو melidj أو meleg أو militis وهذه الأسماء الأربعة اسم لمدينة واحدة سماها دماليج damalig.

ثانيا : لوجود الشبه بين medjil و metelis من جهة ، وبين melidj و militis lن جهة أخرى فى رسم الحروف حتى وفى عددها في كل اسم التبس الأمر على جغرافى الافرنج – ما عدا شامبليون فخيل – فخيل لهم أن الاسمين لمدينة واحدة ، فى حين أنهما مدينتان إحداهما وهى مصيل ينتهى اسمها في جميع أشكاله بحرف اللام ، وأما الثانية وهى دماليج فحرف اللام يتوسط اسمها في جميع أشكاله.

ثالثاا أن مديرة دماليج التى اسمها المرومى militis والقبطي melidj وهى التي لم يوفق إلى معرفة موقعها الى اليوم أحد من الأجانب الذين اشتغلوا فى بحث أسماء البلاد المصرية القديمة بما فيهم شامبون ، كانت مدينة صغيرة قائمة بذاتها بجوار مدينة فوة وكان بها كرسي اسقفية طنطو pteneto وهى دنطو، ولمجاورة سكن دماليج لسكن فوة اشتهرت باسم أسقفية فوة لشهرة هذه عن دماليج، ثم حدث أن ألغيت أسقفية دماليج فيما بعد وألحقت فوة بأسقفية مصيل لقربهما من بعضهما وصارتا أسقفية واحدة باسم مصيل وهى كرسي فوة كما ولد فى كشف الأسقفيات ، فنشأ عن كل ما ذكر هذا اللبس الذى سبب الحيرة للباحثين.

رابعا : أن مصيل وردت في خريطة بطليموس غربي فرع رشيد أى بمديرية البحيرة وفي معجم البلدان بأنها من قرى مصر بالحوف الغربى (إقليم البحيرة) وينسب إليها كورة مصيل ، ووردت فى الخطط المقريزية فى تحفة الإرشاد باسم محلة مصيل من أعمال البحيرة ، وقد خربت ولا تزال أطلالها تعرف اليوم باسم كوم المدينة بأراضي ناحية بسنتاواى بمركز أبو حمص بمديرية البحيرة غربى مدينة المحمودية إلى الشمال قليلا وعلى بعد تسع كيلومترات منها.

خامسا : أن قرية دماليج وردت فى النقطة من أعمال فوة والمزاحمتين ، ووردت فى تاريخ (أي في دفتر المساحة) سنة 1228هـ / 1813 م باسم دمليج بخط فوة ، لاختلاط بيوتها مع بيوت مدينة فوة أضيفت إليها فى السكن ، وأما أراضيها الزراعية فأضيف بعضها إلى زمام فوة والبعض الآخر الى زمام قبريط كما ورد فى تاريخ سنة 1821 ولهذا حذف اسمها من جداول أسماء البلاد المصرية من تلك السنة.

سادسا : أن قرية دماليج أودمليج المذكورة هى بخلاف قرية دماليج أودمليج بمركز منوف وأن الأسماء التى ذكرناها هنا باسم melig أو melidj او meleg هى أسماء قبطية خاصة بناحية دماليج الى كانت بجوار فوة ولا علاقة لها بقرية مليج الشهيرة بمركز شبين الكوم فمن كل ما ذكر يتبين أن مدينة فوة هذه هي مدينة أخرى غير مدينة دماليج الى أضيفت إليها وفي سنة 1821وأن لا علاقة لها بمدينة مصيل التى كانت بإقليم البحيرة إلا فيما يتعلق بأنها كانت كرسي أسقفية مصيل المذكورة.

ووردت فوة فى معجم البلدان بأنها بليدة على شاطئ النيل من نواحى مصر قرب رشيد بينها وبين البحر ستة فراسخ، وهى ذات أسواق ونخيل كثير قال : والفوة العروق التى تصبغ بها الثياب الحمر ووردت فى التحفة بأنها مدينة إقليم فوة والمزاحمتين ، وذكر أميلينو فى جغرافيته ناحية باسم poei فقال : إن هذا الاسم ورد فى عبارة مكتوبة على ورقة بردية رومية نصها : ” تصنع خيرا أن تحضر تجدنا فى بوى لأنه يجب علينا الذهاب للسفر بحرا نحو الملكآن ” وهذه الوثيقة تاريخها 29 ميزوريه من سنة 24 هـ وهو يعادل سنة 23 1 ق م ثم قال : إنه لم يستدل على هذه الناحية لاختفاء اسمها.

وبالبحث تبين لي أن بوى المذكورة هو الاسم القديم لمدينة فوة وقد قلبت الباء فاء كما قلبت في فاو والفيوم وإدفو وأطفيح وغيرها من أسماء المدن المصرية القديمة ووردت فى نزهة على فرع النيل الغربى وقال : وهى مدينة حسنة كثيرة الفواكه والخصب وبها أسواق وتجارات ، وفى قوانين ابن مماتي وفى تحفة الإرشاد وردت محرفة باسم فورمن أعمال الغربية ، وفى سنة 1826 أنشئ قسم بلاد الأرز غربا وجعلت مدينة فوة مقرأ له لأنهـا أكبر قراه وأعمرها وفى سنة 1871 سمى مركز بلاد الأرز غربا، وفى سنة 1896سمى مركز فوة لوجود المركز بها.

منية بني مرشد

تأسست قرية منية المرشد مركز مطوبس في القرن الثالث الهجري نسبة إلى قبيلة بني مرشد العربية التي استوطنت منطقة شمال غرب الدلتا في عصر الولاة ، وقد ذكرها ابن الجيعان باسمها القبلي في القرن التاسع الهجري فقال : ” منية بني مرشد عبرتها 4200 دينار كانت باسم المقطعين والآن باسم الأمير أزبك من ططخ الأتابكي “.

وجاء في القاموس الجغرافي : ” منية المرشد قرية قديمة اسمها الأصلي منية بني مرشد ، وردت في قوانين ابن مماتي من أعمال النستراوية ، وفي التحفة من أعمال فوة والمزاحمتين ، وفي الانتصار منية ابن مرشد من النستراوية ، وفي تاج العروس منية مرشد ، وفي تاريخ سنة 1228 هـ برسمها الحالي ” ،

وجاء في الخطط التوفيقية : ” منية المرشد قرية من مديرية الغربية بمركز دسوق ، فى شرقى بحر رشيد على ثلاثمائة متر ، وفى شمال مطوبس بنحو ثلاثة آلاف متر ، وفى جنوب برنبال بثلاثة آلاف وخمسمائة متر ، وبها جامع بمنارة ، بداخله مقام الشيخ المرشدى ، يعمل له مولد كل سنة فى شهر مسرى ، يستمر ثمانية أيام ، وفى جنوبها الشرقى محل يعرف بكودميس ، وهو موردة لأهل البرلس يملح فيه الفسيخ ، وتكسب أهلها من ذلك “.

وقال ابن بطوطة فى رحلته : سمعت وأنا بالإسكندرية بالشيخ الصالح العابد المنفق من الكون أبى عبد الله المرشدى ، أنه من أولياء الله الكبار المكاشفين ، منقطع بمنية ابن مرشد ، وله هناك زاوية ، ولا خديم له ، ولا صاحب ، ويقصده الأمراء والوزراء ، وتأتيه الوفود من طوائف الناس كل يوم فيطعمهم الطعام ، وكل واحد منهم ينوى أن يأكل عنده طعاما أو فاكهة أو حلوى ، فيأتى لكل واحد بما نواه ، وربما كان ذلك فى غير أيامه ، وتأتيه الفقهاء لطلب الخطط ، فيولى ويعزل ، وذلك كله من أمره مستفيض.

وقد قصده سلطان مصر الملك الناصر مرات من موضعه ، فخرجت من مدينة الإسكندرية قاصدا هذا الشيخ ، نفعنا الله تعالى به ، فوصلت قرية تروجة ، ثم إلى مدينة دمنهور أم مدائن البحيرة ، ثم إلى مدينة فوة ، وبالقرب منها زاوية الشيخ أبى عبد الله المرشدى ، فتوجهت إليه ، فلما دخلت إليه قام إلىّ وعانقنى وأكرمنى ، وأحضر الطعام فواكلنى ، وأمرنى بالنوم عنده على سطح الزاوية ، فنمت ، فرأيت فى الرؤيا تلك الليلة كأنى على جناح طائر يطير بى فى سمت القبلة ، ثم يتيامن عنها ثم يشرق ، ثم يذهب فى ناحية الجنوب ، ثم يبعد الطيران فى ناحية المشرق ، ونزل بى فى أرض مظلمة خضراء ، وتركنى بها ، فعجبت من هذه الرؤيا ، وقلت فى نفسى : إن كاشفنى الشيخ برؤياى هذه فهو كما يحكى عنه.

فلما غدوت لصلاة الصبح قدمنى إماما لها ، ثم أتاه من كان بائتا عنده من الزوار والأمراء وغيرهم ، فودعهم ، وانصرفوا ، وزودهم كعيكات صغارا ، ثم صلى الضحى ، ودعانى وكاشفنى برؤياى فقصصتها عليه ، فقال لى : سوف تحج وتزور النبى ﷺ ، وتجول بلاد اليمن ، والعراق ، وأرض الترك ، وبلاد الهند ، وتبقى بها مدة طويلة ، وستلقى بها أخى دلشاد الهندى ، ويخلصك من شدة تقع فيها ، ثم زوّدنى كعيكات ودراهم وودعته ، ومنذ فارقته لم أر فى أسفارى إلا خيرا ، ولم ألق فيمن لقيتهم مثله إلا الولى سيدى محمد الموله بأرض الهند.

برج مغيزل

جاء في القاموس الجغرافي : ” برج مغيزل أصله من توابع ناحية الجزيرة الخضراء ثم فصل عنها في تاريخ سنة 1275 هـ ، الجزيرة الخضراء : ناحية قديمة ذكرها ابن دقماق في كتاب الانتصار عند الكلام على ثغر رشيد فقال : وتجاهها جزيرة تعرف بالجزيرة الخضراء.

وفي تربيع سنة 933 هـ اعتبرت وحدة مالية بزمام خاص بها فصل من أراضي ناحية برنبال كما وردت في دليل سنة 1224 هـ من نواحي ثغر رشيد ، ولم تكن أطيان هذه الناحية واقعة في وسط النيل وإنما تقع أراضيها في شبه جزيرة على الشاطىء الشرقي لفرع رشيد بينه وبين البحر الأبيض المتوسط في بر مديرية الغربية وفي نهايتها البحرية الغربية “.

وجاء في الخطط التوفيقية : برج مغيزل قرية من أعمال رشيد فى بحريها شرقى النيل ، منها إلى رشيد نحو ساعة ونصف ، وتجاهها فى الشاطئ الغربى جبخانة قايتباى الكردى ، والبحر الملح فى شمالها على نحو ساعة ، وفى شرقيها البرارى. ، وفيها مسجد جامع ونخيل بغاية الكثرة على أصناف متعددة ، ويصاد فيها السمك والطير كثيرا ، وعدة أهلها أربعمائة وأربعون نفسا ، تكسبهم من ثمر النخل ، وصيد السمك والطير وقليل من الزرع.

وإليها ينسب ، كما فى خلاصة الأثر ، عبد الواحد الرشيدى البرجى الشافعى ، ترجمة الخفاجى وقال فى نعته : حسنة بها ذنب الزمان غفر ، وأصبح به عصره على سائر الأزمان يفتخر ، فهو ريحانة الدهر النضر ، والذائع ذكره حتى كأنما سعى به الخضر ، له محاورات تطرز بها حلل الوشائع ، وسقيط حديث كأنه جنى النحل ممزوجا بماء الوقائع.

ثم قال: فمن لؤلؤه الرطب، ورشح قلمه العذب، قوله فى نائب غير رشيد، تفلج به ثغر رشيد : قلت للنائب الذى .. قد رأينا معايبه لست عندى بنائب .. إنما أنت نائبه ، ومثله قول الآخر : وقاض لنا حكمه باطل … وأحكام زوجته ماضيه .. فيا ليته لم يكن قاضيا … ويا ليتها كانت القاضية.

وقال الشيخ مدين القوصونى ، فى ترجمته : شيخنا الفاضل والإمام. الكامل الورع الزاهد ، كان عارفا بعلوم شتى ، وكان يستحضر أشياء كثيرة من النوادر. قال : ورأيت له من المؤلفات كتاب نزهة المسامرة ، فى أخبار مصر والقاهرة ، ذكر فيه الوزراء الذين تولوا مصر إلى الوزير الأعظم محمد باشا.

وقال غيره فى توصيفه : عبد الواحد الرشيدى إمام برج مغيزل ، الشيخ الإمام العلامة ، كان من مشاهير الفضلاء ، قرأ عليه كثير ، منهم السيد محمد الجمازى ، وكانت وفاته بمصر فى شوال سنة ثلاث وعشرين وألف ، ودفن بتربة الجلال السيوطى ، وبلغ من العمر مائة فأكثر ، قاله الشيخ مدين.والبرجى تبين أنها نسبة لبرج مغيزل ، انتهى.

عمل فوة والمزاحمتين

عمل فوة والمزاحمتين هو تقسيم إداري مملوكي تأسس على مساحة كورة تحمل نفس الاسم منذ العصر الفاطمي حيث يقول المقريزي أن عبرة فوه المزاحمتين وجزيرة بني نصر طبقا لما ورد في روك صلاح الدين عام 572 هــ كان مقدارها 646 و 112 بالدينار الاقطاعي.

ويذكر المقريزي أن الملك الناصر محمد بن قلاوون رأي في سنه 715 هـ أن اقتطاعات المماليك البرجية كثيرة ففكر هو والقاضي فخر الدين محمد بن فضل الله ناظر الجيش ان يروك البلاد وتقسيمها إلى قطاعات ، وطبقا للروك الناصري تحولت الكور إلى أعمل كان منها عمل فوه والمزاحمتين وعدد نواحيه 16 وكانت مساحته بالفدان الاقطاعي 12,927 وبالفدان الحديث 18,248 والعبرة المقدرة على الإقليم 56,846 بالدينار الاقطاعي.

ويحدد لنا القلقشندي عمل فوه والمزاحمتين قائلا : ” وهو ماجاور خليج الإسكندرية من جهة الشمال إلى البحر الرومي بعضه بالبر الشرقي من النيل وليس بها ولاية وانما يكون بها شاد خاص يتحدث في كثير من أمور الولاية وهي في الحقيقة كأخميم مع قوص “.

وقد ريكت البلاد في عهد السلطان شعبان في شوال سنه 777 هـ مارس 1376م وقد أفراد له ابن الجيعان كتابه الأشهر (التحفه السنية بأسماء البلاد المصرية) ذكر فيه أقاليم مصر وما بها من بلدان مرتبة على حروف المعجم ومن هذه الأقاليم إقليم فوه والمزاحمتين ، والبلاد التي تتبع هذا الإقليم وهي اتفينه – الجزاير – العطف – المعلفية – بورنباره – جزيرة الذهب – حوض الخولي – والبسقيل – دماليج – ديبي – بيشا – سنديون – محله العلوي – محله الامير – منية بني مرشد –منية حماد – نطوبس الرومان وعند الأخيرة يقول (وهذا آخر إقليم فوه).

واستمرت فوه في العصر العثماني كمركز إداري , وفي سنة 1826م أنشئ قسم بلاد الارز غربا وجعلت فوه مقرا له لأنها أكبر قراه وأعمرها ، وفي سنة 1871 م سمي مركز فوه لوجود المركز بها وكانت في ذلك الوقت تتبع مدرية الغربية وعندما انشئت محافظة كفر الشيخ صارت احدي مدنها.

ومن المراسيم الصادرة من السلطان المملوكي محمد بن قلاوون لناظر ثغر الإسكندرية وفوه والمزاحمتين مرسوم نصه كما يلي :- ” الحمد لله الذي أضحك الثغور بعد عبوسها, ورد لها جمالها وأنار افقها بطلوع شموسها, وأحيا معالم الخير فيها, وقد كادت ان تشرف على دروسها, واقام لمصالح الامه من يشرق وجه الحق ببياض آرائه وتلتذ الأسماع بتلاوته أو صافه الجميلة, حمد من اسبغت عليه النعماء وتهادت اليه الآلاء وخطبته لنفسها العلياء…

ولما كان المجلس السامي القاضي الأجل, الصدر, الكبير الرئيس الأوحد ذخر الدولة رضي الملوك والسلاطين الحسين بن القاضي زكي الدين أبي القاسم – ادم الله رفعته – رسم بالأمر العلي المولوي, السلطاني الملكي, أن يفوض اليه نظر الإسكندرية المحروس ونظر متاجره, ونظر زكواته ونظر صادره, ونظر فوه والمزاحمتين فيقدم خيره الله تعالي ويباشر هذا المنصب المبارك بعزماته الماضية وهممه العالية ويقرر قواعده بعالى همته, ويجتهد في تحصيل أمواله وتحصين ذخائره واستخراج زكاته وتنميه متاجره,

ومعاملة التجار الواردين اليه بالعدل والرفق الذي كانوا ألفوا منه, والرفق الذي نقلوا أخباره الساره عنه, فانهم هايا البحور, ودوالية الثغور ومن ألسنتهم يطلع ماتجنه الصدور, واذا بذر لهم الحب الاحسان نشروا له أجنحة مراكبهم وحاموا عليه الطيور, ولايسلك بهم حالة توجب لهم القلق والتظلم والمقت, وليواصل بالحمول الي بيت الله المعمور, وليملأ الخزائن السلطانية من مستعملات الثغر وأمتعته وأصنافه بكل مايستغنى به عن الواصل في البرور والبحور, وليصرف همته العالية الي تدبير أحوال المتاجر بهذا الثغر بحيث ترتفع رؤوس أموالهم وتنمى “.

عزب الخليج

جاء في القاموس الجغرافي : عزب الخليج تكونت في تاريخ سنة 1260 هـ وأصل زمامها من أراضي خارج الزمام وهي جملة عزب يجمعها ناحية واحدة باسم عزب الخليج لأنها واقعة على جانبي خليج برنبال ، أخنا وصوابها أجنا أو أجنو كما ورد اسمها في أسماء بلاد السواحل الواردة في كتاب جورج القبرصي وفي معجم البلدان لياقوت وفي تاج العروس للزبيدي وفي كتب أخرى وقد وردت في أغلب المصادر العربية باسم أخنا أو أخنو بالخاء وهو خطأ شائع ، وذكر المقريزي أن هذه البلدة كانت من ثغور مصر القديمة الواقعة في إقليم نستراوة على ساحل البحر الأبيض بين البرلس ورشيد.

وذكر الكندي أن الشاعر فراس المرادي جمع أسماء الثغور المصرية الواقعة شرقي الإسكندرية في بيت من الشعر نصه : رشيد وأجنا والبرلس كلها .. ودمياط والأشتوم تقوى يغالبه ، وقد اندثرت هذه القرية ومحلها اليوم كوم مشعل الواقع على ساحل البحر الأبيض بين رشيد والبرلس بأراضي ناحية عزب الخليج لمركز فوة بمديرية الغربية ، أجنو من النستراوية وفي الخطط الوفيقية عند الكلام على أبشادي ذكر أجنا باسم عجنا صفحة 16 جزء 8 مما يدل على أنها بالجيم.

وجاء في الخطط التوفيقية : إخنا القريبة من البرلس على شاطئ البحر الأبيض التى ذكرها المقريزى عند الكلام على طرف مما يتعلق بالإسكندرية فقال : إن إخنا حصن على شاطئ بحر الملح ، قال : وطريق الإسكندرية إذا نضب ماء النيل يأخذ بين المدائن والضيّاع ، وذلك إذا أخذت من شطنوف إلى سبك العبيد فهو منزل فيه مينة لطيفة وبينهما اثنا عشر سقسا ، ومن سبك إلى مدينة منوف وهى كبيرة وفيها حمامات وأسواق وبها قوم فيهم يسار ووجوه من الناس وبينهما ستة عشر سقسا ومن منوف إلى محلة سرد وفيها منبر وحمام وفنادق وسوق صالح ستة عشر سقسا.

ومن محلة سرد إلى سخا وهى مدينة كبيرة ذات حمامات وأسواق وعمل واسع وإقليم جليل له عامل بعسكر وجند وبه الكتان الكثير وزيت الفجل وقموح عظيمة ستة عشر سقسا ، ومن سخا إلى شبركمية وهى مدينة كبيرة بها جامع وأسواق ستة عشر سقسا ، ومن شبركمية إلى مسير وهى مدينة بها جامع وأسواق ستة عشر سقسا ، ومن مسير إلى سنهور وهى مدينة ذات إقليم كبير وبها حمامات وأسواق وعمل كبير ستة عشر سقسا ، ومن سنهور إلى التخوم وهى ذات إقليم وبها حمامات وفنادق وأسواق ستة عشر سقسا.

ومن التخوم إلى نسترو وكانت مدينة عظيمة حسنة على بحيرة اليشمون عشرون سقسا ومن نسترو إلى البرلس وهى مدينة كثيرة الصيد فى البحيرة وبها حمامات عشرة سقسات ، ومن البرلس إلى إخنا وهى حصن على شط البحر المالح عشرة سقسات ، ومن إخنا إلى رشيد وهى مدينة على النيل ومنها يصب النيل فى البحر من فوهة تعرف بالأشتوم وهى المدخل ثلاثون سقسا ، وكان بها أسواق صالحة وحمام وبها نخيل وضريبة على ما يحمل من الإسكندرية ، وهذا الطريق الآخذ من شطنوف إلى رشيد ربما امتنع سلوكه عند زيادة النيل.

وقال أيضا فى سبب نقض إسكندرية وخروجهم أن صاحب إخنا وكان يسمى طلما قدم على عمرو فقال : أخبرنا ما على أحدنا من الجزية فنصير لها ، فقال عمرو وهو يشير إلى ركن كنيسة لو أعطيتنى من الركن إلى السقف ما أخبرتك إنما أنتم خزانة لنا إن كثّر علينا كثّرنا عليكم وإن خفف عنا خففنا عنكم فغضب صاحب إخنا وخرج إلى الروم فقدم بهم فهزمهم الله تعالى وأسر وأتى به إلى عمرو ، فقال له الناس : اقتله ، فقال لا : بل انطلق فجئنا بجيش آخر وسوّره وتوجه وكساه برنس أرجوان ، فرضى بأداء الجزية فقيل له: لو أتيت ملك الروم ، فقال لو أتيته لقتلنى وقال قتلت أصحابى.