الأقصرين

اشتق الاسم العربي لمدينة الأقصر الحالية من آثارها التاريخية حيث سماها العرب الأقصرين وقصدوا بذلك معبد الكرنك ومعبد الأقصر ، ووردت بهذا الاسم في الروك الصلاحي والروك الناصري ثم خفف الاسم بعد ذلك في دفاتر التربيع العثماني إلى الأقصر ، وفي القرن السابع الهجري نزل بها ولي الله تعالى السيد يوسف بن عبد الرحيم بن يوسف بن عيسى الزاهد المعروف بلقب أبي الحجاج الأقصري والمتوفي في الأقصر عام 642 هـ.

أشرف أبو الحجاج الأقصري على الديوان في عهد أبي الفتح عماد الدين عثمان ابن الناصر صلاح الدين الأيوبي ، ثم ترك العمل الرسمي وتفرغ للعلم والزهد والعبادة ، وسافر إلى الإسكندرية فالتقى أعلام الصوفية فيها خاصة أتباع الطريقتين الشاذلية والرفاعية وتتلمذ على يد الشيخ عبد الرازق الجازولي وأصبح أقرب تلاميذه ومريديه ، والتقى الشيخ عبد الرحيم القنائي استقر بالأقصر حتى وفاته عن تسعين عاما ، ودفن في ضريح داخل مسجد سمي باسمه بنى فوق معبد الأقصر.

وجاء عن الأقصر في الخطط التوفيقية : ” مطمح أنظار السياحين إلى بلاد الصعيد ، وكتب الإفرنج مشحونة بذكرها ، وفى بعض كتبهم تسميها بطيبة ، وفى بعضها طيب بغير هاء ، وفى بعضها تيب ، والروم تسميها ديوسبوليس ، أى مدينة الشمس بالمعنى السابق ، وكانوا لا يطلقون هذا الاسم إلا على الأقصر والكرنك فقط ، وفى بعض كتب الإفرنج أن كلمة ديوسبوليس هى ترجمة كلمة (أموناى) المصرية ، التى توجد فى الكتابة الهيروجليفية ، ومعنى أموناى : مقرّ آمون.

وقد انفردت هذه المدينة بالملك فى الديار المصرية عدة أجيال ، ولم يزل السياحون يأتون إليها ويطلعون على آثارها العجيبة ، ويكتبون ما يتيسر لهم كتبه وينقلون ما تيسر نقله ، وإلى الآن لم يستقصوا جميع أوصاف ما بها من العمائر التى تدهش العقول كما ستقف على بعضه ، وذكر استرابون : أنه لم يبق من هذه المدينة فى مدة سياحته بالديار المصرية إلاّ جزؤها المشغول الآن بالأقصر والكرنك.

وفى زمن القيصر تيودوز سنة 389 من الميلاد ، تخرب ما بقى من معابدها عندما أمر هذا القيصر بإبطال الديانة القديمة ، قال (طيلمون) فى تاريخ القياصرة : إن القيصر تيودوز لم يقتصر على هدم معبد سيرابيس وغيره من معابد الإسكندرية ، بل أمر أن تلقى جميع المعابد على الأرض وكذا التماثيل الموجودة بجميع مدن مصر ، وما فى القصور والسرايات وبلاد الأرياف ، وعلى شاطئ النهر وفى الصحراء.

فزالت بذلك الديانة القديمة وما كان بقى إلى هذا التاريخ من علوم المصريين ، وهجرت الكتابة الهيروجليفية التى كانت مودعة فى هذه المبانى حتى صارت مجهولة ، وفى زمن (أغسطس) أيضا أمر بتخريبها ، فخربها عامل له يسمى (غاليومس)، مدعيا أنها مركز للفتنة والفساد ، ومن ذاك الوقت انقطع ذكرها وصارت عبارة عن كفور صغيرة ، لا يسكنها إلا الفقراء من الفلاحين واستمرت هكذا إلى وقتنا هذا “.

الكرنك

جاء في الخطط التوفيقية : فإذا صحبتنا فى السير بين هاتيك الآثار، أطلعناك على كثير منها، فنبدأ أولا بالكرنك فنجد به بابا جسيما مرتفعا ارتفاعا فوق المعتاد، ومع ذلك يظهر للرائى أنه لم يتم، فإذا دخلنا منه وجدنا فى دهليزه أعمدة كثيرة، جميعها واقع على الأرض ما عدا واحدا منها، وحول تلك الأعمدة قطع تشبه التيجان والكراسى، ورأينا فى مواجهة ذلك الباب، بابا عظيما كالأول، أمام الإيوان المسمى بإيوان الكرنك أحد جهاته مهدوم، والصخور التى حصلت من هدمه متراكم بعضها فوق بعض كجبل مزقته الزلازل، وأمام باب هذا الإيوان تمثال قائم هائل الصورة قد سطت عليه أيدى الهوان فأتلفت معالمه، وهو صورة سيزوستريس.

والداخل فى تلك العمارة عند التفاته لمشتملاتها يحصل له الدهشة والحيرة خصوصا إذا كان لم يسبق له رؤية مثل هذا الإيوان الذى طوله ثلثمائة وتسعة عشر قدما، وعرضه مائة وخمسون قدما، وله مائة وأربعة وثلاثون عمودا كل واحد مثل البرج، قطر كل عمود أحد عشر قدما، وارتفاعه سبعون قدما، وجميعها موضوعة صفوفا فوق أرض الإيوان، وعليها تيجان ضخمة، محيط الواحد منها خمسة وستون قدما، وفوق تلك التيجان سقف من الصخور منقوش بالكتابة المقدسة العتيقة، وكذا جدرانه وأعمدته، ومن العجيب أن من نظر لهذا الإيوان رأى ما بقى منه فى غاية من المتانة والحفظ، كأنه تم بناؤه بالأمس، مع أنه مضى عليه ما ينيف عن ثلاثة آلاف سنة.

فهل يوجد مبان للآدميين تقاوم بقوتها الزمن وأيدى الناس مثل هذه الأبنية، وهل لغير المصريين مبان من هذا القبيل بقيت على كيفيتها وصورتها الأصلية، ودفعت بقوتها ما سطا عليها من الأقوام المختلفة كالفرس والعرب وغيرهما، ونفذت من غائلة جميع الحوادث الدهرية حتى وصلت لعصرنا، فما كأنها إلا كتب مرسلة من طرف أهل القرون الماضية للقرون الآتية، تخبرهم بما فى إمكان الإنسان أن يفعله، ثم أن الزلازل التى أطاحت وجه باب ذلك الإيوان، لم تؤثر إلا فى الأعمدة الأربعة القريبة من الباب دون غيرها، فوقع منها ثلاثة، وبقى الرابع على حاله حاملا ما فوقه.

فانظر كيف كانت قوة المصريين، وما كان غرضهم من مثل هذا العمل، وما قدر المدة التى استحضروا فيها جميع هذه الصخور، وما مقدار مدة البناء التى بنوا فيها هذا الإيوان، وزعم المؤرخون أن هذا الإيوان كان معدا للجمعيات العامة، وليس معبدا من معابد الديانة، وسيتوس الذى هو (منفتا الأول) على قول شامبليون الصغير، هو الذى ابتدأ فى بنائه، وسيزوستريس الأكبر ابن سيتوس المذكور، هو المتمم له.

والعالمون باللغة المصرية القديمة، قرءوا ما على الجدران من النقوش، واتفقوا على أنها وصف وقعات حصلت من سيتوس مع من حاربه، حتى أن من تأملها ولو غير عالم بهذه الكتابة، يرى من غير مشقة رسوم الوقعات، فإن النقاش قسّم الحائط إلى أقسام، وبيّن فى كل قسم منها وقعة بأحوالها، ورسم فى تلك الأقسام صورة فرعون مصر رسما موافقا لحالة من أحواله، فتارة فوق عربة كأنه يضرب الأعداء بسهامه فيوقعهم ألوفا حوله فى هيئات مختلفة.

وجعل (مرييت بيك) فى كتابه: طول الإيوان مائة متر واثنين، والعرض نصف الطول، وقال: «إن أقدم ما وجد عليه من خراطيش الفراعنة، خرطوش سيتى الأول، ويقال له سيتوس الأول من العائلة التاسعة عشرة، كان قبل المسيح بألف وأربعمائة وخمسين سنة، وقد وجدت به إشارات، ربما يؤخذ منها أن سيتى المذكور لم يكن هو الذى بناه، وإنما يعزى بناؤه إلى أمينوفيس الثالث، وكان أولا مسقوفا جميعه، وإنما يدخله النور من شبابيك توجد آثارها إلى الآن، انتهى».

أرمنت

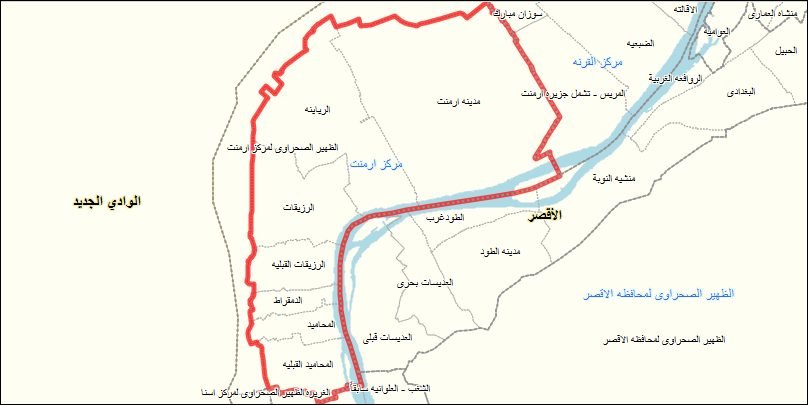

يضم مركز أرمنت الحالي بمحافظة الأقصر مدينة من العصر الفرعوني وهي أرمنت وقرية من العصر الروماني هي تيميكراتون (الدمقراط) ، وفي العصر المملوكي تأسست قرية المحاميد البحرية نسبة إلى عرب المحاميد ، وفي العصر العثماني تأسست كل من الريانية والمحاميد القبلية والرزيقات البحرية والرزيقات القبلية وسميت باسم ساكنيها من القبائل العربية.

جاء في الخطط التوفيقية : ” أرمنت : مدينة قديمة بالصعيد الأقصى كانت تعرف بسرمنت وفى أعصر الفراعنة كانت تسمى هيرمنطيس ، وهى واقعة فى أرض مستوية فى غربى النيل على بعد ستين مترا وفى الجنوب الغربى لمدينة طيبة ، وهى قليلة النخيل وبها جامع بمنارة مرتفعة وأرضها صالحة للزرع ، وكانت مدينة هيرمنطيس فى الأزمان القديمة رأس مديرية غير مديرية طيبة كما اتفق على ذلك استرابون وبلين وبطليموس.

وفى زمن القياصرة كانت تضرب فيها المداليات ، وكان فيها فرقة من العساكر الرومانية وأسقفية بقيت زمانا طويلا ذكر منهم فى تاريخ النصرانية جماعة وإلى الآن يسكنها جماعة كثيرة من الأقباط ، وقبر مارى جرجس الذى هو من أكبر المحترمين عند النصارى باق بها إلى الآن ، وفى كتب الفرنساوية أن عندها فى جهة الشمال على بعد أربعمائة متر من المئذنة معبدا قديما مصريا منسوبا لجوبتير هيرمونيت بجوار عزبة ملحقة بالمدينة.

وأرمنت الآن من قسم إسنا وبينها وبين النيل نحو خمسمائة متر ومنازلها على التل القديم الذى به المعبد وفيها بنية جيدة وثلاث مساجد جامعة بمنارات ومعامل دجاج وكوهرجله وبدائرها حدائق ذات بهجة وأشجار ونخيل كثير ، وفى جنوبها عمارة ابتنى بها المرحوم مصطفى باشا أخو الخديو إسماعيل باشا مسجدا فاخرا بمنارة ، وفيها له فوريقتان لعصر القصب وعمل السكر وبها سويقة بدكاكين عامرة بالعقاقير والبز ، وبها مساكن مستخدمى الجفلك.

ومن تلك العمارة إلى البلد طريق متسع محفوف بالأشجار من الجانبين وفى شمال البلدة بنحو ألف متر قرية المريس ، وفى جنوبها بنحو ألف وأربعمائة متر ناحية الريانية وسوقها كل يوم اثنين وفيها تباع الكلاب المشهورة بالأرمنتية ، وهى كلاب كثيرة الشعر جسيمة صالحة للتأدب والحراسة ، وقد ازدادت عماريتها بوجود الجفالك السنية بها حتى عادت لها عادتها القديمة، فهى معتبرة قديما وحديثا ، وأكثر أهلها مسلمون ونشأ منها أفاضل وعلماء ذكر منهم فى الطالع السعيد جماعة “.

ومن علمائها الشيخ أحمد بن محمد هبة الله بن قدس الشافعى الملقب بالشمس كان شاعرا مجيدا وناثرا فائقا تولى الحكم بمدينة قوص ، ومنهم عبد البارى بن أبى على الحسن ينعت بالكمال ويعرف بابن الأسعد البكرى كان فقيها بمذهب مالك ومذهب الشافعى حفظ كتاب ابن الحاجب فى مذهب مالك والتعجيز فى مذهب الشافعى ، ويحكى أن قاضى القضاة القشيرى قال له : اكتب على باب بلدك أنه ما خرج منها أفقه منك ، وكان متورعا زاهدا.

ومنهم الحسن بن عبد الرحيم بن الأثير القرشى محيى الدين الأرمنتى الفقيه الشافعى ، كان من الصالحين الفقهاء العلماء العاملين وتولى التدريس بمدرسة أسيوط سنين وتوفي 697 هـ ، وذكر صاحب حسن المحاضرة أن منها سراج الدين يونس بن عبد المجيد الأرمنتى الشافعى من كبار الأئمة فى الفقه والنحو والأصول والإقراء، وصنف كتاب الجمع والفرق، والمسائل المهمة فى اختلاف الأئمة وتوفي 725 هـ.

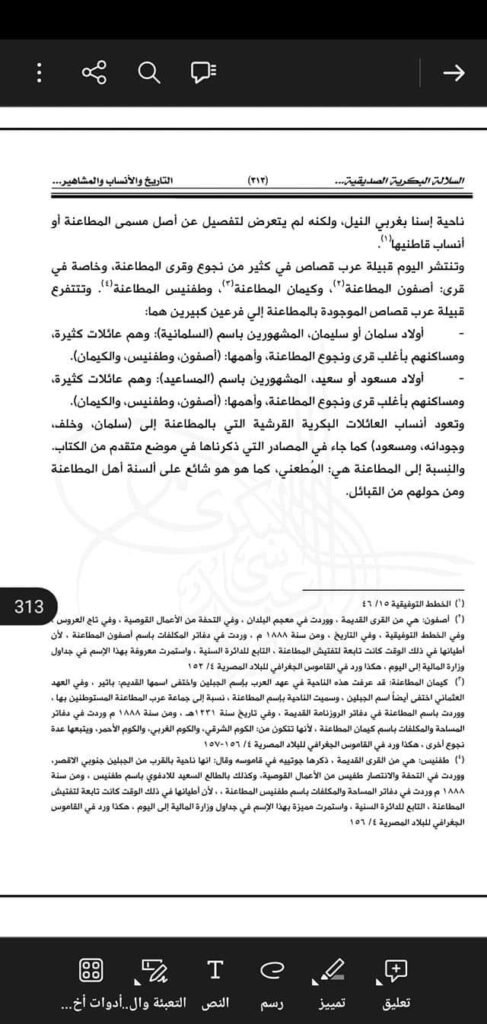

أصفون المطاعنة

في العصر العثماني نزلت عشائر المطاعنة في أجوار قرية باثير القديمة فعرفت باسم كيمان المطاعنة وكذلك بالقرب من أطلال قرية سبون الرومانية وأطلقوا عليها اسم أصفون المطاعنة ووردت به في دفتر المكلفات حيث كانت المنطقة تابعة لتفتيش المطاعنة التابع للدائرة السنية في العصر الخديوي ثم اختصر الاسم بعد ذلك إلى أصفون.

جاء في الخطط التوفيقية : ” أسفون بالسين أو بالصاد بعد الهمزة قرية من قرى المطاعنة بمديرية إسنا فى بحريها إلى الغرب بنحو عشرة آلاف متر ، وفى الجنوب الغربى للكيمان بنحو ثلاثة آلاف متر ، وفيها جامع بمنارة مبنى بالآجر وثلاثة معامل دجاج ونخيل كثير ، وأكثر أهلها مسلمون وتكسبهم من الزرع ويمر عليها جسر أسفون السلطانى ، وفيها بيت مشهور بمضيفة متسعة لعائلة يقال لهم : بيت القاضى ، منهم ناظر قسم وحاكم خط.

وفى خطط المقريزى : أن أسفون كانت من أحسن بلاد مصر وأكثر نواحى الصعيد فواكه ، وكان بها دير كبير رهبانه معروفون بالعلم والمهارة ، فخربت أسفون وخرب ديرها ، وهذا آخر أديرة الصعيد ، وهى كلها متلاشية آيلة إلى الدثور ، بعد كثرة عمارتها ووفور أعداد رهبانها وسعة أرزاقهم وكثرة ما كان يحمل إليهم انتهى.

وإليها ينسب جماعة من العلماء ذكر فى الطالع السعيد منهم : الحسين بن محمد بن هبة الله الشّرف المعروف بقطينة الأسفونى شاعر ناثر له حكايات مشهورة وطرائف مأثورة ، ومنهم حمزة بن محمد بن هبة الله بن عبد المنعم الصاحب نجم الدين الأسفونى ، سمع الحديث من الشيخ تقى الدين القشيرى وحضر مجلس إملائه فى سنة تسع وخمسين بقوص ، وتقلب فى الخدم الديوانية بقوص فكان مشارفا ثم صاحب ديوان وبنى مدرسة ، ثم صار ناظرا بمصر ثم ولاّه السلطان الملك المنصور الوزارة فأقام مدة لطيفة وتوفي 632 هـ.

ومنهم عبد القادر بن عبد الملك ينعت بالشّرف الأسفونى ويعرف بابن الغضنفر ، كان شاعرا أديبا خفيف الروح كثير المجون والخلاعة توفي 680 هـ ، ومنهم على بن أحمد بن الحسين المنعوت علاء الدين الأسفونى ، كان من الأذكياء والأدباء الشعراء خفيف الروح حسن الأخلاق، كريما جوادا وله يد فى الحساب وكرم جزيل وطبع جميل وتوفي 731 هـ

وذكر السخاوي في الضوء اللامع أن منها منها محمد بن محمد بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله ابن فهد التقىّ أبو الفضل بن النجم أبى النصر بن الجمال أبى الخير ابن العلامة أقضى القضاة الجمال أبى عبد الله الهاشمى العلوى الأصفونى الشافعى ويعرف بابن فهد المتوفي 871 هـ ، كتب بخطه الكثير واجتمع له من الكتب ما لم يكن فى وقته عند غيره من أهل بلده وكثر انتفاع المقيمين بها فكانت أعظم قرية.

وله فى السيرة النبوية عدة تصانيف منها : النور الباهر الساطع من سيرة ذى البرهان القاطع وكذا فى الأذكار أوسعها الجنة بأذكار الكتاب والسنة ، وله المطالب السنية العوالى بما لقريش من المفاخر والمعالى ، وبهجة الدمائة بما ورد فى فضل المساجد الثلاثة ، وطرق الإصابة بما جاء فى الصحابة ، ونخبة العلماء الأتقياء بما جاء فى قصص الأنبياء ، وتأميل نهاية التقريب ، وتكميل التهذيب.

إسنا

يضم مركز إسنا الحالي بمحافظة الأقصر من القرى القديمة كل من إسنا (إسني) وباثير (الجبلين وهي بالقرب من كيمان المطاعنة حاليا) وسبون (بالقرب من أصفون) وطفنيس ، وفي العصر الفاطمي تأسست قرى الكلابية وزرنيخ والدير (جزيرة الدير وأم علي) ، وفي العصر المملوكي تأسست الحلة والشغب والنمسا والعضايمة وجزيرة راجح والنجوع ، وفي العصر الخديوي تأسست بقية قرى المركز.

جاء عنها في الخطط التوفيقية : ” أسنا : قال ابن خلكان هى بفتح الهمزة وسكون السين المهملة وفتح النون وبعدها ألف بليدة صغيرة من أعمال القوصية بالصعيد الأعلى من مصر ، وفى القاموس إسنا بالكسر ويفتح بلد بصعيد مصر، وفيه أيضا أن بصعيد مصر قرية تسمى أشنى بضم الهمزة وشين معجمة مقصورا كحسنى وهى غير إسنا بالمهملة انتهى.

وفى كتب الفرنساوية أن إسنا مدينة كانت تسميها الرومانيون لينوبوليس واسمها القديم المصرى سنا ، وكانت كما هى الآن رأس مديرية فهى مدينة عظيمة قديما وحديثا بها حوانيت كثيرة وخانات ويجلب إليها من جميع بضائع القطر من القاهرة وخلافها سيما مصنوعات الأقاليم القبلية كالبرد والأردية المسماة عندهم بالشقق رجالية وحريمية.

وهى واقعة على الشاطئ الغربى للنيل بين طيبة وأسوان فى نهاية وادى النيل ، ومديريتها محدودة فى الشرق والغرب بسلاسل الجبال ، وفى الجهة القبلية بالشلالين وفى الجهة البحرية بالجبلين المتقاربين اللذين لقربهما من النهر لا يجد المسافر عندهما طريقا واسعة فيضطر إلى المرور من خلفها فى الصحراء.

وفى محاذاة تلك المدينة يضيق الوادى حتى لا يكون إلا ثمانية آلاف متر ، وخلف أرض الزراعة أرض رملية تأخذ فى الارتفاع قليلا قليلا حتى تصل إلى الجبل ، وهناك خلف الجبل الشرقى واد يوصل إلى البحر الأحمر وأرض تلك المدينة وكذلك جميع أراضى مديريتها مرتفعة بحيث بخشى عليها عدمالرى عند قلة النيل.

ثم إنه كان يزرع فى ضواحى إسنا القطن الجيد والنساء يغزلنه وينسجنه ثيابا وتباع لعرب تلك البلاد ، ولم يكن ذلك خاصا بنساء المدينة بل ذلك فيما جاورها من البلدان أيضا ، وأما أقمشة الصوف فتصنع فى جميع بلاد مصر.

وقد ذكر تلك المدينة بطليموس واسترابون وغيرهما فى مؤلفاتهم قالوا : وكان للرومانيين بها فرقة من العساكر الرماة وقد تكلم عليها أيضا الإدريسى وأبو الفداء قليلا ، ونقل المقريزى عن الأدفوى : أن أرض إسنا كان يتحصل منها فى كل سنة أربعون ألف إردب من الفاكهة ، واثنا عشر ألف إردب من الزبيب ، ويقال : كان فيها اثنا عشر ألف منزل وسبعون حارة كبيرة.

وتلك المدينة على تل من التراب كما هى عادة المدن المصرية القديمة ، وبيوتها مبنية من الآجر وهو الطوب المحرق، واللّبن وهو الطوب المضروب المجفف بالشمس والهواء ، ولها موردة عظيمة مزدحمة بالمراكب غالبا ، وقد زحف عليها النيل مرارا وأخذ من بيوتها “.

أعلام إسنا

ابن الإسناوى : جمال الدين عبد الرحمن بن على بن الحسين بن شيث القاضى الرئيس الأموى الإسنوى القوصى صاحب ديوان الإنشاء للملك المعظم عيسى نشأ بقوص وتفنن بها وقرأ الأدب وكان ورعا دينا خيرا حسن النظم والنثر ولى الديوان بقوص ثم بالإسكندرية ثم بالقدس ثم ولى كتابة الإنشاء للمعظم ، وكان يوصف بالمروءة وقضاء الحاجة وكانت بينه وبين المعظم مداعبات وكانت وفاته بدمشق 625 هـ.

ابن الحاجب : هو أبو عمرو عثمان بن عمر بن أبى بكر بن يونس الفقيه المالكى المعروف بابن الحاجب الملقب جمال الدين، وكان كرديا واشتغل بالقاهرة فى صغره بالقرآن الكريم ثم بالفقه على مذهب الإمام مالك ثم بالعربية والقراءات وبرع فى علومه وأتقنها غاية الإتقان. ، وصنف مختصرا فى مذهبه ومقدمة وجيزة فى النحو وسماها الكافية وأخرى مثلها فى التصريف وسماها الشافية وتوفي 646 هـ

الكمال الإسنوي : الإمام الحافظ المحدث إبراهيم بن عبد الرحيم بن على بن إسحاق بن شيث الملقب بالكمال الأسنوى ، كان يحفظ الموطأ وتقلد بالخدم الديوانية واتصل بخدمة الناصر يوسف وأعطاه خيرا وقربه واعتمد عليه ، ثم ولى الرحبة فى أيام الظاهر ثم نقل منها إلى بعلبك وولى البلد والقلعة وسيره السلطان رسولا إلى عكا ، وتوفي 674 هـ.

القاضى إبراهيم بن هبة الله بن على الحميرىّ القاضى نور الدين الأسنوى ، صنف فى الفقه والأصول والنحو ، واختصر الوسيط والوجيز ونثر الألفية وشرحها وشرح المنتخب فى أصول الفقه وولى القضاء بمدينة زفتة فى أوائل عمره وبمنية ابن خصيب ، وتولى أقاليم منها أسيوط وإخميم وقوص ، وكان حسن السير جميل الطريقة صحيح العقيدة ، وكان إذا أخذ درسا ينقيه ويحققه ويستوفى وتوفي 721 هـ

أبو الفضل جعفر بن حسان بن على أبو الفضل الأسنوى يلقب بالسراج كان كاملا كريما شاعرا وكان يهدى إلى الملك الكامل ويكاتبه ، ويقال : إن الملك الكامل حضر هو وجماعة من ملوك الشام وتذاكروا الرؤساء فذكر الملك الكامل جعفر المذكور، وقيل : إن بعضهم جمع مدائحه فى مجلدات ضخمة سماها «بالأرج الشائق إلى أكرم الخلائق» توفي 612 هـ.

العماد الأسنوى : محمد بن الحسن بن على الأسنوى كان فقيها إماما فى الأصلين والخلاف والجدل والتصوّف نظّارا بحاثا طارحا للتكلف مؤثرا للتقشف وأخذ عن مشايخ القاهرة وانتصب للتدريس والإفتاء والتصنيف وتوفي 794 هـ.

الشيخ جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن شيخ الشافعية وصاحب التصانيف السائرة ، برع فى الأصول والعربية والعروض ، وتقدم فى الفقه فصار إمام زمانه وانتهت إليه رياسة الشافعية ، ومن تصانيفه المهمات والجواهر ، وشرح المنهاج والألغاز ، والفروع ، ومختصر الشرح الصغير ، والهداية إلى أوهام الكفاية ، وشرح منهاج البيضاوى ، وشرح عروض ابن الحاجب ، والتمهيد والكوكب ، توفي 777 هـ.

ومنهم نور الدين على بن الحسن الإسنائي كان فقيها فاضلا شرح التعجيز توفي 775 هـ ، إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن عبد الرّحيم الأسنائىّ الرّشيد بن المشير من عدول أسنا وشعرائها توفي 708 هـ ، والإمام الفاضل أبو بكر بن محمد بن عبد الله القزوينى الأصل الأسنوى المولد جمال الدين برع فى مذهب أبى حنيفة وأكب على العبادة واشتهر وقصده الناس للاشتغال عليه ، ودرس بالصالحية والسيوفية وتوفي 680 هـ.

ومنهم الشيخ نور الدين على بن هبة الله بن إبراهيم بن حمزة المعروف بابن الشهاب الأسنوى كان إماما فى الفقه دينا صالحا توفي 707 هـ ، محيى الدين سليمان بن جعفر الأسنوى كان فاضلا فى علوم كثيرة ماهرا فى الجبر والمقابلة ، صنف طبقات الشافعية ودرس بالمشهد النفيسى وتوفي 756 هـ ، نجم الدين محمد بن ضياء الدين أحمد بن عبد القوى الأسنوى : كان عالما فاضلا وانتفع به خلق وألف فى علوم متعددة وتوفي 763 هـ.

المراجع : كتاب الطالع السعيد الجامع أسماء نجباء الصعيد للإدفوي ، الخطط التوفيقية علي باشا مبارك

الضبعية

في العصر الحديث انفصل الجزء الجنوبي من محافظة قنا ليشكل قوام محافظة الأقصر الحالية وكان يضم ثلاثة مراكز هي الأقصر وأرمنت وإسنا ، ثم انفصل من زمام الأقصر عدد من المراكز الجديدة هي القرنة والطود والبياضية والزينية ، وتضم هذه المنطقة من المدن القديمة كلا من الأقصر (طيبة) والطود (تاود).

وفي العصر الفاطمي تأسست قرية المريس في مركز الطود واشتق اسمها من كلمة المريس التي كانت تستعمل لوصف سكان مصر العليا في العصور الإسلامية الأولى ، وفي العصر المملوكي تأسست كل من البياضية والقرنة والأقالتة بمركز القرنة ، وفي العصر العثماني تأسست كل من الزينية بحري والزينية قبلي والصعايدة والعشي والعديسات البحرية والبعيرات والضبعية والقبلي قمولا ، وتأسست بقية قرى هذه المراكز في العصر الخديوي.

وقد جاء في الخطط التوفيقية ذكر قرية الضبعية التي كانت مقر تفتيش الدائرة السنية وذكر معها الوصف الجغرافي لقرى المنطقة وقتها حيث يقول علي باشا مبارك : ” الضبعية : قرية من قسم قوص بمديرية قنا ، وكانت سابقا من مديرية إسنا ، واقعة على الشاطئ الغربى للنيل ، ذات أبنية جيدة كثير منها على دورين ، ومساجد عامرة وسويقة دائمة ، ونخيل كثير وحدائق ذات فواكه ، وبقربها ترعة تسمى ترعة المريس.

(والمريس) قرية عند فمها قريبة من أرمنت ، وتلك الترعة حفرها (فاضل باشا) وقت أن كان مدير قنا مدة المرحوم (سعيد باشا) لرى حيضان قمولة ودنفيق ونقاده والخطارة ، طولها ستة آلاف قصبة فى عرض ثمان قصبات ، والقصبة ثلاثة أمتار وخمسة وخمسون من مائة من المتر ، ويقابل تلك الناحية فى البر الشرقى ناحية البياضة ومحجر السلمية ، الذى فى الجبل الشرقى بين بياضة والسلمية على شاطئ البحر بلا فاصل ، وأحجاره زلط لا تستعمل فى الأبنية.

وفى زمن (فاضل باشا) أيضا عملت ترعة تمر من المحجر المذكور ، وتأخذ من مياه حوض السلمية سنة قلة النيل بسحارة مبنية بالآجر والمونة ، فتروى الأطيان العالية من أطيان البياضة والأقصر وأبى الحجاج ، فانصلحت تلك الأراضى وجاءها الطمى بعد أن كانت تتخلف عن الرى فى كثير من السنين ، وفى الضبعية للدائرة السنية ديوان تفتيش أطيان عشرة آلاف فدان تزرع قصبا وتسقى بالوابورات ، وبها فوريقة فرنساوية ذات عصارتين وآلات كاملة لعصره وعمل السكر منه وينقل إليها القصب بسكك حديد زراعية معمولة هناك.

وشغلها دائم ليلا ونهارا كباقى الفوريقات بواسطة وابور نور تتفرق أنواره على العنابر والآلات والمخازن وجميع الأماكن اللازمة للشغل ، ويستمر شغلها كل سنة نحو خمسة أشهر كل يوم تعصر نحو ستة وستين فدانا وتحصل فى اليوم من السكر الأبيض المكرر فوق الثمانمائة قنطار سكرا حبا ، ومن السكرالأحمر فوق الأربعمائة قنطار أقماعا ، وينقل منها العسل نمرة ٣ إلى ورشة الروم بفوريقة المطاعنة ليستخرج منه السبيرتو.

وقد عملت تجربة الفدان من هذا التفتيش فوجد متحصله من السكر بأنواعه اثنين وعشرين قنطارا ، ومما جرب أيضا أن المائة وخمسين قنطارا من القصب يخرج منها من المصاص ٥٩٨٤ والباقى هو ٩٠١٦ قنطارا هو محصولها من السكر وغيره هذا إذا كان القصب بكرا ، وأما محصول الخلفة فهو أكثر من ذلك ، ثم من الفوريقة يخرج فرع من سكة الحديد يوصل إلى البحر لنقل الآلات التى تأتى بطريق البحر “.

الطود والبياضية

الجزء الجنوبي من محافظة الأقصر حاليا كان في العصور الإسلامية تابعا لزمام زراعي لقرية طود القديمة ، وقد ذكرها ابن الجيعان في القرن التاسع الهجري ضمن إقطاعات الأمراء المماليك وذلك في كتاب التحفة السنية حيث يقول : طود مساحتها 3268 فدان بها رزق 20 فدان عبرتها 8000 دينار كانت باسم الأمير الجنبغا المحمدي والآن باسم الأمير قجماس الإسحاقي.

وجاء تفصيل ذلك في القاموس الجغرافي حيث يقول محمد رمزي : الطود : هي من القرى القديمة ذكرها جوتييه في قاموسه فقال إن اسمها المصري زيرت أو زيرتي وباللاتيني توفيوم وبالرومي توفيون والقبطي تاوود وهي طود بمركز الأقصر ، وردت في معجم البلدان طود بليدة بالصعيد الأعلى بين قوص وأسولن وفي قوانين ابن مماتي وتحفة الإرشاد والتحفة طود من أعمال القوصية ووردت في تاريخ سنة 1231 هـ باسم السلامية.

وفي سنة 1888 قسمت إلى ناحيتين وهما السلامية بحري هذه وهي الأصلية والسلامية قبلي ، وفي فك زمام مديرية قنا سنة 1904 أعيد إلى السلامية بحري اسمها القديم وهو طود فوردت به في دفتر المساحة والخريطة طود بغير أداة التعريف ، وأما في وزارة الداخلية فاسمها الطود بأداة تعريف زائدة غير لازمة.

العديسات : أصلها من توابع السلامية (طود) ثم فصلت عنها في تاريخ سنة 1261 هـ باسم العديسات ثم ألغيت وحدتها وأضيف زمامها إلى السلامية ، وفي سنة 1888 أعيد فصلها من السلامية باسم السلامية قبلي تمييزا لها من السلامية الأصلية التي عرفت بالسلامية بحري ، وفي فك زمام مديرية قنا في سنة 1904 أعيد إلى السلامية قبلي هذه اسمها القديم وهو العديسات.

البياضة : أصلها من توابع ناحية الأقصر ثم فصلت عنها في العهد العثماني كما ورد في دفاتر الروزنامة القديمة ثم في تاريخ سنة 1231 هـ ، الحبيل : أصلها من توابع ناحية البياضية ثم فصلت عنها من الوجهتين الإدارية والمالية بقرارين في سنة 1932 وبذلك أصبحت ناحية قائمة بذاتها.

جزيرة العوامية : تكونت من الوجهة الإدارية بقرار في سنة 1920 وفي سنة 1939 صدر قرار بفصلها بزمام خاص من أراضي ناحية البياضية وبذلك أصبحت ناحية قائمة بذاتها من الوجهتين الإدارية والمالية.

البغدادي : أصلها من توابع ناحية البياضية ثم فصلت عنها من الوجهتين الإدارية والمالية بقرارين صدرا في سنة 1932 ، وتنسب هذه القرية إلى الشيخ عبد المؤمن بن عبد الوهاب البغدادي المعروف بابن المجبر التاجر الموصلي البغدادي قدم القاهرة وكان واليا على قوص مات في أواخر شعبان سنة 742 هـ.

وقد جاءت ترجمة ابن المجبر البغدادي في كتاب الدرر الكامنة بأعيان المائة الثامنة حيث يقول ابن حجر العسقلاني : ” عبد الْمُؤمن بن عبد الْوَهَّاب الْبَغْدَادِيّ الْمَعْرُوف بِابْن المجير التَّاجِر الْموصِلِي الأَصْل الْبَغْدَادِيّ الرافضي قدم الْقَاهِرَة واتصل بقوصون فحظى عِنْده إِلَى أَن قربه النَّاصِر فَعمل عِنْده على النشو إِلَى أَن جرى لَهُ مَا جرى وَكَانَ مقداماً جريئاً فخشى النَّاصِر من شَره فابعده إِلَى قوص فاستقر بهَا والياً عَلَيْهَا.

وَكَانَ فتاكاً سفاكاً فَمَاتَ النَّاصِر وَهُوَ بهَا وَولي ابْنه الْمَنْصُور أَبُو بكر فَلَمَّا خلع وارسل إِلَى قوص راسل قوصون عبد الْمُؤمن هَذَا فَقتله فَلَمَّا جَاءَ النَّاصِر أَحْمد من الكرك طلب هَذَا من قوص وَسمر على جمل وطيف بِهِ فاعترف فِي تِلْكَ الْحَال انه الَّذِي خرج النشو نَاظر الْخَاص واكد وانشد : يبكي علينا وَلَا نبكي على أحد .. لنَحْنُ أغْلظ أكبادا من الابل وَمَات فِي أَوَاخِر شعْبَان سنة ٧٤٢ “.

القرنة والمريس

الجزء الواقع غربي النيل قبالة مدينة الأقصر كان تابعا في العصور الإسلامية لزمام كبير تابع لقرية شطفنبة (المريس حاليا) ، وقد ذكره ابن الجيعان في القرن التاسع الهجري ضمن إقطاعات المماليك وذلك في كتاب التحفة السنية حيث يقول : شطفنية مساحتها 7234 فدان تفصيله نقا 2634 فدان خرس 4600 فدان عبرتها 7200 دينار وبها رزق 66 فدان كانت باسم الأكير يدي قرطقا والآن باسم الأمير يشبك الأشرفي الدوادار.

وجاء تفصيل ذلك في القاموس الجغرافي حيث يقول محمد رمزي : القرنة : هي من القرى القديمة ذكرها جوتييه في قاموسه فقال إن اسمها مدينة هابو وهي القرنة ، وذكرها أميلينو في جغرافيته فقال إن اسمها القبطي دجيمي وهي مدينة هابو التي كانت تشغل الجزء الغربي من مدينة طيبة قال ووردت باسم كاستروم دجيمي ويقابها بالرومي كاستروم ميمنونيا ولعل هذه التسمية ترجع إلى وجود تمثال ممنون بتلك الجهة.

وكانت من توابع ناحية الأقصر في الجزء الواقع منها في غربي النيل ثم فصلت عنها في العهد العثماني كما ورد في دفاتر الروزنامة القديمة وفي التاريخ ، ووردت في الخطط التوفيقية باسم آبو بألف في أولها بدل الهاء وهذا خطأ لأن آبو وهو اسم جزيرة أسوان ، أبو هو الاسم المدني القديم لمدينة أخميم.

المريس : هي من القرى القديمة اسمها الاصلي شدونبة وردت به في معجم البلدان فقال شدونبة قرية على غربي النيل بأعلى الصعيد بمصر وبقربها بستان يقال له الجوهري ، وبالبحث تبين لي أن بستان الجوهري المذكور كان موجودا إلى أوائل العهد العثماني ولا يزال اسمه يطلق على الحوض المجاور لسكن ناحية المريس هذه باسم حوض الجوهري رقم 38 ، وفي القرن السابع الهجري عرفت شدونبة باسم شطفنبة قال في الطالع السعيد شطفنبة بفتح أولها وثالثها وسكون الطاء والنون وبعدها باء موحدة وهي قرية على النيل بقرب أرمنت قال ويسميها بعضهم شدونبة.

ووردت في قوانين ابن مماتي شطفنبة وفي تحفة الإرشاد وردت محرفة شفطنبة ، ووردت في التحفة وفي الانتصار محرفة فوردت في الأول شطفنية وفي الثاني سطفينة من الأعمال القوصية والصواب شطفنبة ، وفي تاريخ سنة 1231 هـ ألغيت وحدتها من عداد النواحي المالية وأضيف زمامها إلى ناحية أرمنت فأصبحت من توابعها باسم المريس وبذلك اختفى اسم شطفنبة من أسماء البلاد المصرية والظاهر أن كلمة المريس أسهل لفظا من الاسمين السابقين ، وكانت المريس تابعة لتفتيش أرمنت التابع للدايرة السنية إلى أن فصلت عن أرمنت بزمام خاص في سنة 1882 كما كانت.

الأقالتة : أصلها من توابع أرمنت ثم فصلت عنها في العهد العثماني كما ورد في دفاتر الروزنامة القديمة ثم في تاريخ سنة 1231 هـ ، البعيرات : أصلها من توابع الأقصر على الشاطىء الغربي للنيل ثم فصلت عنها في تاريخ سنة 1231 هـ ، الضبعية : أصلها من توابع أرمنت ثم فصلت عنها في تاريخ سنة 1259 هـ.

الزينية والمدامود

في العصر العثماني تم فصل الجزء الشمالي من مركز الأقصر حاليا ليكون زماما مستقلا تابعا لقرية الزينية وقد ذكرها علي باشا مبارك في الخطط التوفيقية فقال : الزينية قرية من قسم قوص بمديرية قنا واقعة فى حوش العششى فى البر الشرقى على نحو ثلث ساعة من النيل وبها جامع وأبراج حمام ونخيل كثير ولأهلها مزيد اعتناء باقتناء الغنم ، وكانت فى زمن العزيز المرحوم محمد على فى عهدة سليم باشا السلحدار ثم دخلت فى المحلول زمن المرحوم عباس باشا.

والمحلول هو من الاصطلاحات الهامة فى ذلك العهد تطلق على حصة الالتزام وعلى الوظيفة إذا مات صاحبها فيعاد منحها من جديد نظير الحلوان (تاريخ الجبرتى الجزء التاسع كتاب الشعب ٤٧ القاهرة ١٩٥٩ ص ١٠٦٧).

وجاء تفصيل ذلك في القاموس الجغرافي حيث يقول محمد رمزي : الزينية قبلي : أصلها من توابع الأقصر باسم الزينية ثم فصلت عنها في تاريخ سنة 1245 هـ ، وفي سنة 1888 قسمت إلى ناحيتين وهما الزينية بحري والزينية هذه وهي الأصلية ، ولتداخل أطيانهما بعضهما في بعض ضمتا إلى بعضهما في فك زمام مديرية قنا سنة 1904 وبذلك صارتا ناحية واحدة من الوجهتين العقارية والمالية باسم الزينيات وأما من الوجهة الإدارية فكل ناحية منهما منفصلة عن الأخرى.

وفي سنة 1939 صدر قرار بتقسيم أراضي ناحية الزينيات ذات الوحدة المالية على نواحي الزينية قبلي والزينية بحري والمدامود وبذلك أصبحت ناحية الزينية قبلي قائمة بذاتها من الوجهتين الإدارية والمالية وقد ترتب على هذا التقسيم إلغاء ناحية الزينيات المذكورة من عداد النواحي المالية بمديرية قنا.

الزينية بحري : أصلها من توابع ناحية الزينية ثم فصلت عنها في سنة 1888 باسم الزينية بحري تمييزا لها من الزينية الأصلية التي عرفت بالزينية قبلي ، الصعايدة أصلها من توابع الأقصر ثم فصلت عنها في تاريخ سنة 1231 هـ.

المدامود : هي من القرى القديمة ذكرها جوتييه في قاموسه فقال إن اسمها القديم مادوو والقبطي ماداموت وهي المدامود الواقعة في شمال الأقصر ، ثم قال إنها وردت في كتاب وصف مصر كوم مصنو أو ميت عامود ولا يزال يوجد بها بقايا معبدها القديم.

وكانت المدامود من توابع ناحية الزينية ثم فصلت عنها في سنة 1892 وفي فك زمام مديرية قنا سنة 1904 ألغيت وحدتها المالية وأضيف زمامها إلى ناحية الزينيات فأصبحت تابعة لها من الوجهة المالية مع بقائها منفصلة عنها من الوجهة الإدارية ، وفي سنة 1939 صدر قرار من وزارة المالية بفصلها بزمامها القديم وبذلك أصبحت ناحية قائمة بذاتها من الوجهتين الإدارية والمالية.

العشي : أصلها من توابع الأقصر باسم العششي ثم فصلت عنها في تاريخ سنة 1231 هـ بالاسم المذكور وفي جدول سنة 1880 باسم العششي أيضا وقد أدمج الشنين في بعضهما مع التشديد بدلا من الشين الثانية فصارت العشي من سنة 1882.