الفرما

في يناير عام 640 م. غادر عمرو بن العاص بجيشه من العريش متوجها نحو أول مدينة في طريقه باتجاه وادي النيل وهي الفرما حيث تم حصارها لمدة شهر ثم نجح السميقع بن وعلة السبائي في اقتحام الباب وفرت الحامية الرومانية وقام الأهالي بتسليم المدينة ، وتحتل الفرما مكانة كبيرة في التراث الشعبي فضلا عن موقعها العسكري الذي تسبب في تراجع مكانتها في زمن الحروب الصليبية ثم اندثارها.

ذكر المقريزي أنها كانت مدينة حصينة على شط بحيرة تنيس وأن الخليفة العباسي المتوكل على الله بنى فيها حصنا على البحر ، تولى بناءه عنبسة بن إسحق أمير مصر فى سنة 239 هـ عندما بنى حصن دمياط وحصن تنيس ، وقال اليعقوبى : الفرماء أول مدن مصر من جهة الشمال وبها أخلاط من الناس وبينها وبين البحر الأخضر ثلاثة أميال ، وقال يحيى بن عثمان : كنت أرابط فى الفرماء وكان بينها وبين البحر قريب من يوم يخرج الناس والمرابطون فى أخصاص على الساحل ثم علا البحر على ذلك كله.

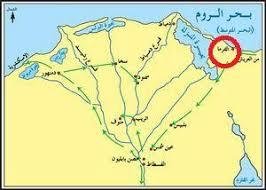

وقال ابن قديد : وجه ابن المدبر – وكان بتنيس إلى الفرماء – فى هدم أبواب من حجارة شرقى الحصن ، احتاج أن يعمل منها جيرا فلما قلع منها حجرا أو حجرين خرج أهل الفرماء بالسلاح فمنعوه من قلعها وقالوا هذه الأبواب التى قال الله فيها على لسان يعقوب : ﴿يا بَنِيَّ لا تَدْخُلُوا مِنْ بابٍ واحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوابٍ مُتَفَرِّقَةٍ﴾ ، وقال ابن الكندى : وبها مجمع البحرين وهما بحر الروم وبحر الصين والحاجز بينهما مسيرة ليلة ما بين القلزم والفرماء وليس يتقاربان فى بلد من البلدان أقرب منهما بهذا الموضع وبينهما فى السفر مسيرة شهور.

وقال ابن المأمون البطائحى فى حوادث سنة 509 هـ أن بغدونى ملك الإفرنج وصل إلى أعمال الفرماء فسير إليه الأفضل ابن أمير الجيوش العساكر مع والى الشرقية ، فلما تواصلت العساكر وعلم بغدونى أن العساكر متواصلة إليه وتحقق أن الإقامة لا تمكنه ، أمر أصحابه بالنهب والتخريب والإحراق وهدم المساجد فأحرق مساجدها وجميع البلد وعزم على الرحيل.

وفى شهر رجب سنة 545 هـ نزل الإفرنج على الفرماء فى جمع كبير وأحرقوها ونهبوا أهلها ، وآخر أمرها أن الأمير شاور خربها لما خرج منها متوليها ملهم أخو الدرغام فاستمرت خرابا لم تعمر بعد ذلك ، وفي الخطط التوفيقية أن لينان بيك نقل عن مؤرخى الإفرنج أن الفرماء كانت مدينة من مدن مصر بنيت فى زمن العرب ولم تبق غير مدة يسيرة وفى القرن الثالث عشر من الميلاد كانت قد آل أمرها إلى الخراب.

وجاء في القاموس الجغرافي : ” الفرما : هي مدينة من أقدم الرباطات المصرية بقرب الحدود المصرية لمصر وكانت في زمن الفراعنة حصن مصر من جهة الشرق لأنها في طريق المغيرين على مصر ، اسمها القديم برآمن أي مدينة الإله آمون ومنه اسمها العبري برمون والقبطي برما ومن هذا أتى الاسم العربي وهو الفرما وسماها الروم بيلوز ومعناها الوحلة لأنها كانت واقعة في منطقة من الأوحال بسبب تغطية ماء البحر الأبيض لأراضي تلك المنطقة وكانت الفرما تستقي الماء قديما من الفرع البيلوزي.

ورد في معجم البلدان أن الفرما مدينة على الساحل من ناحية مصر وهي حصن على ضفة البحر لطيف لكنه فاسد الهواء وخمه لأنه يحيط هذا الحصن من كل جهة سباخ تتوحل فلا تكاد تجف صيفا ولا شتاء وليس بها زرع ولا ماء يشرب إلا ماء المطر يخزن في الجباب ويخزنون أيضا ماء النيل يحمل إليهم في المراكب من تنيس وبظاهرها في الرمل ماء يقال له تل عذيب وأهلها من القبط وبعضهم من العرب من بني جري وأكثر متاجرهم في النوى والشعير والعلف لكثرة اجتياز القوافل بهم.

وقد اندثرت هذه المدينة وتعرف اليوم آثارها بتل الفرما على بعد ثلاثة كيلومترات عن ساحل البحر الأبيض المتوسط وعلى بعد 23 كيلومتر شرقي محطة الطينة الواقعة على السكة الحديدية التي بين بورسعيد والإسماعيلية ، ويوجد بالقرب من تل الفرما أطلال قلعة قديمة تسمى قلعة الطينة لوقوعها في أرض موحلة وإليها تنسب محطة الطينة المذكورة ، وقد كانت هذه القلعة مستعملة إلى آخر القرن الثاني عشر الهجري حيث كانت مجعولة منفى لغير المرغوب فيهم من المصريين ولا تزال آثار قلعتها باقية إلى اليوم “.

بورسعيد

جاء في الخطط التوفيقية والقاموس الجغرافي مراحل بناء مدينة بورسعيد وبوفؤاد حيث يقول علي باشا مبارك عند بدء حفر قناة السويس : ” ومن ابتداء أبريل سنة 1859 أخذت تتوارد وفود العملة والشغالة من فرنسا وغيرها ، وأقاموا على ساحل البحر عند مبدأ الترعة فى أخصاص اتخذوها ليأووا إليها ، إلى أن بنيت دور ومساكن فى محل إقامتهم.

ثم أخذت تزداد وتكثر حتى صارت بعد ذلك مدينة سميت بورت سعيد باسم المرحوم سعيد باشا إبقاء لذكره ، ولسهولة تفريغ مهمات العمل الواردة فى السفن عمل جسر من الخشب يمتد فى البحر إلى قدر كاف لمرسى المراكب وتفريغها ، وعمل عند نهاية ذلك الجسر فى داخل البحر برج من خشب ارتفاعه عشرون مترا وجعل بأعلاه منارتهتدى بنوره المراكب التى تقصد هذه الجهة “.

وفي عام 1861 م. يقول : ” وكثر وفود الناس من تجار وغيرهم على برزخ السويس ، وسكن كثير منهم ببورت سعيد فى مساكن اتخذوها من الخشب وكسوها بالحصر ، وبلغ عدد هذه المساكن مائة وخمسين دارا لسكنى الإفرنج خاصة ، سوى المساكن التى اتخذها غيرهم من العمال واستوطنوها حتى صارت قرية عرفت بعد ذلك بقرية العرب ، وكان ببورت سعيد مخازن كبيرة ومصانع لعمارة الآلات والكراكات ، ومستشفى لمعالجة المرضى ، وكنيستان إحداهما للروم والأخرى للكاثوليك ، وجامع للمسلمين “.

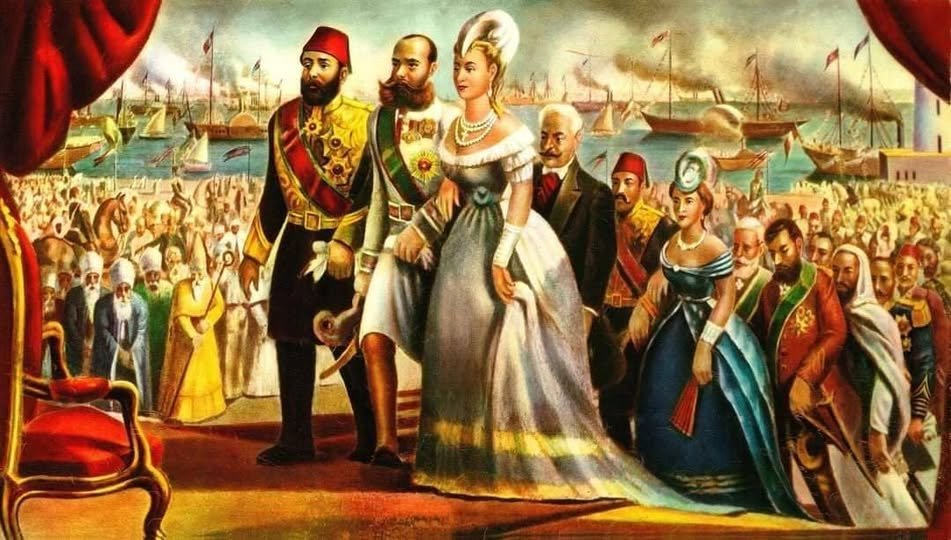

وعند افتتاح القناة عام 1869 م. يقول : ” وتبدلت المبانى الدنيئة التى كانت أولا فى بورت سعيد مثل الأخصاص والأكواخ بأبنية فخيمة من الآجر والحجر ما بين قصور وسرايات ، وجعلت بها الشوارع والحارات المستقيمة المتسعة ، وتعددت بها الدكاكين ومواضع القهوة والمشروبات وبيوت المسافرين ، وكثرت بها البضائع المتنوعة والتجارات المختلفة من وارد البلاد الأوروباوية والصين والهند واليمن وغيرها ، وزادت قيمة الأرض فيها حتى بلغ ثمن المتر الواحد أربعة جنيهات وكثر طلب الراغبين البناء فيها فكانت كل يوم فى ازدياد “.

وجاء في القاموس الجغرافي : ” بورسعيد : هي مركز محافظة القنال أنشئت سنة 1859 م في الموضع الذي اختاره المهندس دي لسبس حيت ابتدأ في حفر قناة السويس ، وفي سنة 1861 أصبحت قرية عدد سكانها ألفا نسمة ثم عمرت بالسكان لوجودها عند مدخل القناة حتى بلغ سكانها عند افتتاح هذه القناة سنة 1869 عشرة آلاف نفس.

وفي سنة 1881 بلغ عدد سكانها 17 ألف نفس ، ولما وصلت إليها الماء العذبة من ترعة الإسماعيلية سنة 1895 م تقدمت تقدما عظيما حتى أصبحت ندا للإسكندرية وزاد عدد سكانها حتى بلغ سنة 1903 إثنين وأربعين ألف نسمة ، وخططت المدينة تخطيطا حديثا وأصبحت الممر الرئيسي لتجارة العالم بين الشرق والغرب.

بورفؤاد : إنه بسبب عدم اتساع دائرة الأراضي الفضاء المحيطة بمساكن مدينة بورسعيد وضيق المدينة على سكانها أنشأت شركة قنال السويس في سنة 1925 مدينة جديدة بالجهة الشرقية تجاه بورسعيد وقد أسمتها بورفؤاد تيمنا باسم الملك فؤاد الذي أنشئت هذه المدينة في أيامه.

وفي يوم 21 ديسمبر سنة 1926 احتفلت الشركة بافتتاح هذه المدينة بحضور الملك وكبار رجال الدولة وأعضاء مؤتمر الملاحة الدولي الرابع عشر الذي عقد بالقاهرة يوم 9 ديسمبر من تلك السنة ، وفي سنة 1939 صدر قرار بفصل مدينة بورفؤاد من الوجهة المالية بزمام خاص عن مدينة بورسعيد وبذلك أصبحت مدينة قائمة بذاتها “.

بورسعيد في الخطط التوفيقية

جاء في الخطط التوفيقية : (ب ورت سعيد) اسم مركب تركيبا إضافيا من كلمة بورت بباء فارسية تحتها ثلاث نقط فواو فراء مهملة فمثناة فوقية وهى كلمة فرنساوية معناها المينا ومن كلمة سعيد العربية التى جعلت علما على حاكم مصر المرحوم محمد سعيد باشا نجل العزيز محمد على فمعنى بورت سعيد فى الأصل مينا سعيد ، وهو علم على مدينة جديدة حدثت فى زمن المرحوم سعيد باشا المذكور فأضيفت إلى اسمه واقعة فى أوّل الخليج المالح المسمى قنال السويس الذى وصل البحر الأحمر بالبحر الأبيض ، وهى فوق البحر الأبيض فى غربى مدينة الطينة القديمة بثمانية وعشرين ألف متر.

كان ابتداء ظهورها فى سنة ١٨٥٩ ميلادية وهى توافق سنة ألف ومائتين وسبع وسبعين هجرية بعد أن تعين خط سير القنال بما صار من الاستكشافات الهندسية وكانت أرضها التى هى عليها الآن قطعة من بحيرة المنزلة ما عدا جزأ قليلا منها وهو الجزء القريب من البحر بطول الشارع العمومى الذى أوله من مبدأ المولص الغربى ، فإنه كان من ضمن ساحل البحر فجعل عليه أولا خمسة مساكن من الخشب لسكنى المنوطين بمزاولة الأعمال هناك وأنشئ جهاز بخارى لتقطير المياه الملحة وتحليتها حتى تكون صالحة للشرب وفنار للتنوير وفرن للخبز وبعد قليل فى داخل السنة أسس ثلاثة مساكن من الخشب أيضا أقيمت على خوازيق من الخشب المتين لإقامة مأمورى الأشغال.

وبعد مضى عام كامل من ذلك أجروا إدارة كراكتين فى محل القنال لحفر الطين من قعر الماء وما كان يخرج من الطين والتراب كان يطرح فى الأماكن المنخفضة لأجل ردمها ، وكل ما ردم منها وصلح للبناء عليه تبنى عليه مساكن للشغالة والبياعين فكان كلما ظهرت أرض ظهرت عليها المساكن ، حتى كان بها فى سنة ألف وثمانمائة وثلاثة وستين ميلادية مائة وخمسون بيتا غير مائة وخمسين عشة واسبتالية للمرضى وكنيسة صغيرة للكاثوليكيين وأخرى لليونان ومسجد للمسلمين يدعى قديما بجامع قرية العرب كما سيأتى وورش جسيمة للأعمال ، وصارت مدينة يبلغ مسطحها ثلاثين ألف متر.

وفى سنة خمس وستين ميلادية كثرت الأعمال بها واتسعت دائرتها وانتشرت الشغالة والصناع من هذه المدينة إلى الإسماعيلية التى فى جنوبها على بعد خمسة وسبعين ألف متر وظهرت شركة دسو إخوان فى عمل الأحجار الصناعية التى بنيت بها المينا كما يأتى ، وكانوا يضعونها فى قطعة أرض تجاه المدينة وكثر تردد المراكب إليها من جميع بلاد أوربا حاملة للمواد اللازمة للأعمال من حديد ونحاس وخشب ومأكولات وخلافها على طرف الكومبانية وبعض السفن يأتى إليها مشحونا من أوربا أيضا بالبضائع التجارية من مأكول وملبوس وغير ذلك للبيع على الشغالة وغيرهم وتأتى إليها أيضا مراكب ببضائع القطر المصرى من نحو المنزلة والمطرية ودمياط ورشيد لما كانوا يجدون من الأرباح ورواج السلع من كثرة المقيمين بها والمترددين إليها.

وقد بلغت سكانها فى سنة خمس وستين ميلادية سبعة آلاف نفس وفى سنة سبع وستين جرت مراكب البوسطة ونحوها فى الخليج بين هذه المدينة ومدينة الإسماعيلية ووردت عليها البضائع الشامية وأقيمت وابورات بخارية من طرف وكلاء خمس كومبانيات ، وفى سنة ثمان وستين كان انتهاء أعمال المولصين وقرب انتهاء القنال وفى آخر سنة تسع وستين تمت الأعمال جميعها وبلغ سكان المدينة عشرة آلاف نفس وسكنتها قناصل ووكلاء عن قناصل من كافة الملل.

وفى سنة ثمان وتسعين ومائتين وألف هجرية شرّف الداورى الأكرم والخديوى الأفخم أفندينا محمد توفيق باشا ثغر مدينة بورت سعيد ورأى أن الجامع القديم الموجود بقرية هناك تسمى بقرية العرب قد تداعى إلى السقوط وكان مجعولا من الخشب والمسلمون يعانون فى السعى إليه والصلاة به مشقات زائدة لضيقه وعدم انتظامه ورأى أيضا أن البلدة آخذة فى الإتساع والعمران وصارت قبلة تؤمها الناس من جميع بقاع الأرض خصوصا المصريين فقد انفردوا بقرية خاصة بهم تنظمت على نسق مدينة بورت سعيد وعمل بها حارات وشوارع مستقيمة يحفها من جانبيها مبان شاهقة وكان الجامع المذكور على غير ما تقتضيه الحالة الراهنة والمستقبلة للبلد.

وفى شهر المحرم افتتاح سنة ثلثمائة وألف رمى الأساس بحضور جمهور من العظماء والعلماء وقرءوا يومئذ متن صحيح البخارى وختموا قراءتهم بالدعاء للحضرة الفخيمة الخديوية التوفيقية لأنجالها الكرام ثم جرى العمل بعد ذلك بغاية الجهد ، وفى شعبان سنة ثلاث وثلثمائة وألف تمت هذه العمارة الجليلة وحضر ناظر عموم الأوقاف سابقا محمد زكى باشا يومئذ واجتمع بالجامع عالم عظيم وأقيمت به الصلاة وكان ذلك يوم الجمعة رابع عشر شعبان من السنة المذكورة وبعد الخطبة والصلاة هلّلوا بالدعاء لمولانا السلطان الغازى عبد الحميد وللخديوى المعظم وأنجاله الكرام ثم تليت عدة مقالات وقصائد فى مدح الحضرة الخديوية وتأييد ملكها.

ثم تليت عدة مقالات وقصائد فى مدح الحضرة الخديوية وتأييد ملكها ومطلع إحدى القصائد المذكورة هو : زمان الهنا أبدى جزيل المنافع .. وغنى بإقبال المنى كل ساجع .. وأذن بالبشرى بلال سعودنا .. ففزنا بعصر للمسرات جامع ، إلى أن قال مؤرخا : وأمسى بتوفيق العزيز مشيدا .. بنور قبول بالسعادة ساطع .. لذا السعد بالإقبال قال مؤرخا .. لقد صار بالتوفيق أسعد جامع ، ثم فى عصر ذلك اليوم انعقدت بالمحافظة جمعية حضرها ناظر الأوقاف ووكيل المحافظة وشيخ علماء ذلك الثغر والقاضى وعينوا خدمة الجامع المذكور وسمى بالجامع التوفيقى وأرسل من ديوان الأوقاف تاريخ الإنشاء منقوشا على قطعة رخام وضعت بأعلى باب الجامع وهو هذا: خديو مصر أبو العباس ساكنها .. تدوم دولته بالعز والجاه .. بنى ببور سعيد ما يؤرخه .. قد أنشأ الجامع التوفيقى لله.

القنطرة

مع إنشاء قناة السويس تأسست كل من مدينة القنطرة شرق والقنطرة غرب على جانبي القناة حيث بنيت القنطرة شرق على أنقاض جبانة قديمة من العصر الروماني عرفت قديما باسم ثارو أيام العصر الفرعوني وسيلا في كتابات اليونان والرومان واكتشفت هذه الجبانة أثناء حفر القناة ، وفي العصور الإسلامية عرفت باسم قنطرة الجسر حيث كان موضعها جسر يمر من فوق فرع النيل البيلوزي الذي كان ينتهي عند مدينة الفرما القديمة.

وفي العصر المملوكي بنى فيها السلطان قنصوه الغوري قلعة حربية لتكون خط دفاع متقدم عن وادي النيل ، أما القنطرة غرب فقد تأسست في أرضها الخالية محطة قطار بين الإسماعيلية وبورسعيد ومع العمران المتزايد نشأت حولها المساكن والمؤسسات المختلفة خاصة بعد مد السكة الحديد إلى سيناء أثناء الحرب العالمية الأولى عام 1916 م. ، وكانت في الأصل تابعة لزمام ناحية قصاصين السباخ بالشرقية ثم فصلت عنها عام 1928 م.

جاء في القاموس الجغرافي : ” القنطرة : وتعرف بالقنطرة الشرقية وهي بلدة كبيرة واقعة على الشاطىء الشرقي لقنال السويس تجاه محطة القنطرة الواقعة بين الإسماعيلية وبورسعيد ، وهي مركز قسم القنطرة ومنها تبدأ السكة الحديدية الموصلة بين مصر وفلسطين ، والقنطرة المنسوب إليها هذه البلدة هي موضع قديم وردت في صبح الأعشى (ص 377 ج 14) فقال : قنطرة الجسر الجاري تحتها فواضل النيل أوان زيادته إذا خرج إلى الرمل أي إلى الصحراء.

وكانت هذه القنطرة واقعة على فرع النيل الشرقي المعروف بفرع الفرما ومكانها اليوم قنال السويس في النقطة الواقعة تجاه بلدة القنطرة هذه ، وكانت بلدة القنطرة الشرقية واقعة من الوجهة العقارية في زمام مدينة بورسعيد ، وفي 7 مايو سنة 1940 صدر قرار رقم 70 من وزارة المالية بفصلها بزمام خاص من أراضي بورسعيد وجزء من أراضي محافظة سيناء وبذلك أصبحت القنطرة الشرقية هذه ناحية قائمة بذاتها من الوجهتين الإدارية والمالية.

القنطرة الغربية : هي ناحية مالية فصلت من زمام ناحية قصاصين السباخ بقرار من وزارة المالية في سنة 1928 بسبب اتساع زمام القصاصين وبعده عن مركز عمدتها ، ولم تدرج في جدول وزارة المالية لقلة عمرانها وهي تابعة لبلدة القنطرة الشرقية من الوجهة الإدارية “.

وقد كانت المنطقة ساحة حرب دائمة حيث كانت القنطرة إحدى مراكز قيادة العمليات في الحرب العالمية الأولى والثانية وتضم حتى اليوم مقابر الجنود والضباط من جيوش الحلفاء ، وفي حرب أكتوبر كان العمل الأهم والانتصار الكبير بعد العبور يتمثل في تحرير مدينة القنطرة شرق ورفع العلم المصري عليها يوم 8 أكتوبر عام 1973 م. ، وفي العصر الحديث صارت القنطرة اسما على مسمى حيث يصل جسر السلام بين المدينتين الشرقية والغربية وتم افتتاحه عام 2001 م.

مدينة الإسماعيلية

سميت مدينة الإسماعيلية على اسم الخديوي إسماعيل بن إبراهيم باشا بن محمد علي باشا الكبير حيث تأسست المدينة لتكون مقرا لشركة قناة السويس في منتصف القرن التاسع عشر الميلادي ، واكتسبت أهميتها من وقوعها على بحيرة التمساح وتوسطها بين ساحل البحر المتوسط شمالا حيث بورسعيد وساحل البحر الأحمر جنوبا حيث السويس.

جاء في القاموس الجغرافي : ” قامت الإسماعيلية عند منتصف قناة السويس سنة 1862 م على تلال مرتفعة تعرف باسم تلال الجسر إلى شمال بحيرة التمساح وعرفت أول الأمر باسم قرية التمساح ، وفي صدر حكم الخديوي إسماعيل سميت الإسماعيلية ، واكتسبت الإسماعيلية منزلة كبيرة لأن شركة قناة السويس وضعت فيها مركزها الرئيسي ، وفي سنة 1870 أصبحت الإسماعيلية مدينة الحدائق الوارفة العامرة بالمنازل البديعة ويبلغ عدد سكانها الآن حوالي الأربعين ألفا “.

وجاء في الخطط التوفيقية : ” مدينة الإسماعيلية : هذه المدينة واقعة على ترعة البرزخ فى منتصف المسافة بين مدينة السويس ومدينة بورت سعيد ، على فرع الترعة الحلوة الذى وصل ترعة الإسماعيلية بترعة البرزخ وبركة التمساح ، واقعة أمامها ومتصل بها فرع سكة حديد لسهولة الوصول بينها وبين بلاد القطر المصرى.

وفى أول الأمر كانت عبارة عن جملة أخصاص كان يقيم بها عمال ترعة البرزخ من مهندسين وغيرهم ، ثم لما اتسع ميدان الأعمال وكثر العمال المصريون حدث بقربها قرية ريفية وتعرف الآن بقرية العرب وترعة مصلحة البرزخ وتنظيمها فى سنة ١٨٦٤ م ، فأحدثت فيها شوارع وحارات مستقيمة متعامدة وميدان وحديقة للنزهة وإسبتالية للمرضى ، وسراية على ذمة الحكومة المصرية لإقامة المحافظ وخدمة المحافظة وقصر للخديو ، وبقربها جعل وابور مياه فى بحريها على بعد منها لأجل أخذ المياه الحلوة من الترعة الحلوة وإرسالها إلى مدينة بورت سعيد بمواسير من الحديد.

وفى هذه السنة بنى الوابور ومدينة بورت سعيد وكانت سكانها تزداد مع تقدم أعمال ترعة البرزخ ، ورغبت الناس فى سكناها ، وبنيت بها المبانى الفخيمة وتعددت بها الدكاكين والخانات والقهاوى ، وبقيت كذلك إلى أن تمت ترعة البرزخ ، فتحول أكثر سكانها إلى بورت سعيد ، وانتقلت إليها كذلك المحافظة وعمالها ، وكذا عمال إدارة ترعة البرزخ حتى صارت فى الدرجة الثانية بعد مدينة بورت سعيد ، ومع ذلك فهى من أحسن مدن البرزخ والناس يترددون من بورت سعيد ومن جميع القطر المصرى بواسطة السكة الحديد والترعة الإسماعيلية وقد تكلمنا عليها فى جزء المقدمة ، وعلى الوليمة التى عملت فيها بعد إتمام الترعة فى سنة ١٨٦٩ م. “.

فايد و سرابيوم

في العصر العثماني تناثرت عدة قرى متفرقة ترجع إلى عرب سيناء والشرقية وذلك في نواحي البحيرات المرة قبل حفر قناة السويس منها فايد الواقعة غرب البحيرات والطيرية شمال البحيرات ، وفي العصر الحديث تحولت فايد إلى عاصمة مركز باسمها حيث تضم مقابر الكومنولث على مساحة ستة أفدنة ونصف تقريبا وكلها من المسطح الأخضر بها نحو 1199 قبر متراصة وفق تاريخ الوفاة والديانة وبها مقابر للمسلمين واليهود والمسيحيين والهندوس وهم من نتاج المعارك العديدة التي حدثت في المنطقة .

أما الطيرية فقد أطلق عليها اسم سرابيوم نسبة إلى منطقة أثرية بجوارها يرجح أنها كانت موقع حراسة متقدم في العصر البطلمي وأن اسمها مرتبط بالمعبود سرابيس ، وفي القرن العشرين تأسست بجوارهم عدة قرى جديدة هي أبو سلطان وفنارة وكسفريت وهويس سرابيوم ، وتشكل جميعها اليوم قوام مركز فايد بمحافظة الإسماعيلية.

جاء في القاموس الجغرافي : ” فايد : تكونت من الوجهة الإدارية في سنة 1922 ، وفي سنة 1929 صدر قرار بفصلها هي وسرابيوم مشتركين بزمام واحد من زمام ناحية نفيشة ، وفي سنة 1937 صدر قرار بفصلها بزمام خاص من ناحية سرابيوم أيضا ، وبذلك أصبحت ناحية قائمة بذاتها من الوجهتين المالية والإدارية والممالية ، وكانت هذه الناحية تابعة لمركز الزقازيق فلما أنشىء مركز أبو حماد في سنة 1940 ألحقت بها لقربها منه.

سرابيوم : هي من القرى القديمة ويقال إنها تعرف عند العرب باسم الطيرية ، وكانت من توابع نفيشة وفي سنة 1922 فصلت منها من الوجهة الإدارية ، وفي سنة 1929 صدر قرار بفصلها من نفيشة من الوجهة المالية مع بقائها مشتركة في الزمام مع ناحية فايد ، وفي سنة 1937 صدر قرار بفصلها بزمام خاص من ناحية فايد أيضا وبذلك أصبحت ناحية قائمة بذاتها من الوجهتين الإدارية والمالية ، وكانت هذه الناحية تابعة لمركز الزقازيق فلكا أنشىء مركز أبو حماد في سنة 1940 ألحقت بها لقربها منه “.

وجاء في الخطط التوفيقية : ” السيرابيوم : مدينة قديمة كانت على الطريق التى بين مدينة هيربوليس والقلزم كما فى خطط انطونان ، وكان منها إلى القلزم ثمانمائة عشر ميلا رومانيا ، ومنها إلى هيربوليس خمسون ميلا ، وبالقياس على الخرط المضبوطة من محل المسخوطة التى هى فى محل هيربوليس ، وهى فوق الترعة الإسماعيلية الآن ، ومن القلزم وهى التل القريب من السويس يقع السيرابيوم ؛ كما قال لينان باشا فى المحل المعروف بالطيرية ، لأن البعد الأول اثنان وسبعون كيلومتر وهى الخمسون ميلا والثانى أربع وعشرون كيلومتر وهى الثمانية عشر ميلا.

ولما كان الفرانساوية مستولين على مصر وجدوا فى الطيرية آثارا وأحجارا عليها كتابة فارسية مسمارية وأخرى هيروجليفية ، بينوها فى كتابهم ، والجغرافيون الآن متفقون على أن الطيرية واقعة فى محل السيرابيوم ، وفى زمن البطالسة كانت المدينة التى فى هذا المكان تسمى أرسنويه ، ولم يحصل العثور على مؤسس مدينة السيرابيوم ، هل هم الفراعنة وإنما الفرس سكنوها فيما بعد ، أو أن الفرس هم الذين أحدثوها وجعلوها مسكنا لهم ، انتهى “.

أبو سلطان

في النصف الثاني من القرن التاسع عشر نزلت قبيلة السلاطنة في عدة تجمعات في نطاق وادي الطميلات وفي أجوار قناة السويس حيث تحولت هذه المنازل في العصر الجمهوري إلى قرى ومن أهمها قرية أبو سلطان مركز فايد والتي تقع على ساحل البحيرات المرة ، والسلاطنة نسبة إلى عائلة سلطان وهم شيوخ المناصرة التي تعد من أكبر فروع قبيلة الهنادي المعروفة الذين ينتسبون إلى هند بن سلَّام من لبيد من بني سُلَيْم وهي أكبر وأقوى قبائل أولاد سلَّام بل قبائل سُلَيم عامة في الديار المصرية ولها تاريخ حافل.

وأولاد سلَّام بطن من لبيد من بني سُلَيْم ذكرهم القلقشندي في نهاية الأرب في أول القرن التاسع الهجري ، وذكرهم المقريزي في عام ٨٤٥ هـ من بطون سُلَيْم وكانوا يقيمون ما بين برقة والعقبة الكبرى (السلوم) ، وقبائل أولاد سلَّام كان نزولها من ليبيا إلى مصر على مراحل بدأ بنزول البهجة ثم عونة والأفراد ثم الهنادي.

جاء في موسوعة القبائل : السلاطنة ومساكنهم في مركز فايد محافظة الإسماعيلية قرى أبو سلطان والضباعية وعين غصين ، وفي مركز الإسماعيلية عزبة الجبالي سلطان ، وفي مركز أبو صوير بعزبة أبو سلطان وعزبة هيبة ، وفي محافظة الشرقية في مركز أبو حماد في عزبة أبو سلطان الأسدية ، وفي محافظة الإسكندرية في العامرية في عزبة أبو سلطان ،.وفي المنوفية عائلة أبو ريشة من أبي سلطان مركز ميت أبو الكوم.

وفي المنيا من أبي سلطان في ناحية مغاغة. وفي أسيوط من أبي سلطان في ناحية منفلوط. وفي الفيوم وبني سويف مركز أشمنت جماعة من السلاطنة. وفي رفح فلسطين وسوريا جماعات من أبي سلطان الهنادي. ، وتوجد عزبة السلاطنة في فاقوس بالشرقية. ، وذكر أحمد لطفي السيد في كتابه قبائل العرب المطبوع عام ١٩٣٥ م أن عمدة الهنادي كان غالب بن سليمان، وعبد النبي سلطان.

وكبير السلاطنة سابقا هو حمد باشا سلطان رحمه الله ، ومن كبار السلاطنة راشد عبد العزيز حمد سلطان ، وعبد الرحمن عبد العزيز حمد سلطان ، وأحمد ماهر محمد محمود سلطان وكيل وزارة الزراعة سابقا ، وعبد العزيز محمد عبد العزيز حمد سلطان ضابط على المعاش ، والمهندس أحمد قاسم عبد العزيز حمد سلطان ، وعامر محمود محجوب سلطان ، والسيد محمود محجوب سلطان ، وشكري عبد العزيز حمد سلطان مدير عام في شركة التعمير سابقًا ، وصابر محمود محجوب سلطان المحامي ، ومصطفى راغب الجبالي سلطان بهيئة قناة السويس.

ومن السلاطنة محمد محمود سلطان قائم بمصالح الملك إدريس السنوسي ملك ليبيا الأسبق ، ومنهم علي محمود سلطان عمدة قبيلة الهنادي في عهد الملكية في مصر ، والسلاطنة في الإسماعيلية يجاورون المطاردة أبناء عمومتهم من الهنادي وتوجد علاقة مصاهرة ، والسلاطنة يملكون أراض زراعية ويمارسون الزراعة وتربية الحيوانات والدواجن وهم من العرب المستقرين.

وكان من عائلة سلطان محمد بيك أبو سلطان – رحمه الله – وكان ذا نفوذ في محافظة الشرقية ، ومنهم محمد علي بشير الذي كان ضمن الصف الثاني من الضباط الأحرار في ثورة ١٩٥٢ م في مصر وقد تولى منصب محافظ الغربية ، ومنهم محمد سلطان عضو المجلس الشعبي لمحافظة الشرقية ويقطن في أبو حماد وله نشاط سياسي على مستوى المحافظة.

وفي كتاب مختصر معجم قبائل مصر يقول النسابة الدكتور أيمن زغروت : وكانت مساكن قبيلة الهنادي في بداية نزولهم من برقة في محافظة البحيرة وكان هذا في عهد الأتراك العثمانيين ، وكانوا في حروب مستمرة مع قبيلة الجميعات وقبيلة أولاد علي وانتهت هذه الحروب في عهد محمد علي باشا بانتصار أولاد علي والجميعات على الهنادي الذين نزحوا إلى الشرقية وبدأوا يستقرون فيها.

وكان زعيم الهنادي وقتئذ يُسمى آدم سلطان من فرع المناصرة ولكن كُتَّاب الحملة الفرنسية ذكروا أن زعيمهم قبل قرنين كان موسى أبو علي ، وقد استمرت بعض المصادمات بين أولاد علي والهنادي في الشرقية قرب وادي الطميلات كما يذكر الرواة.

وفي هذا الوقت كان الشافعي شيخ العليوات يعمل مع نحو مائتي عربة لمساعدة محمد علي باشا في حملته للشام، وقد نجح في أعماله هناك وبعد عودته لمصر كان آدم سلطان قد توفي فعيَّن محمد علي باشا الشافعي شيخًا على نصف القبيلة ، مما أدى إلى نفور فرع المناصرة وبذلك انقسمت القبيلة إلى جهتين ، قسم الشافعي بمساعدة ولده والقسم الآخر وهو المناصرة على رأسه عائلة سلطان (السلاطنة).

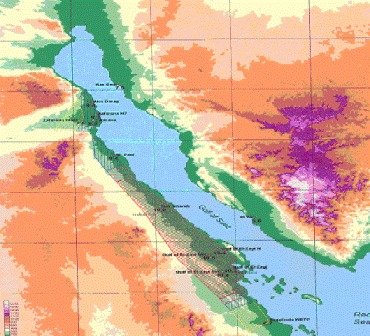

السويس

تأسست مدينة السويس في العصر الفاطمي بجوار قلعة القلزم الرومانية القديمة ، وقد ذكرها المقريزى فى الكلام على القلزم فقال : إن مدينة القلزم قد خربت ويعرف الآن موضعها بالسويس ونقل عن المسبحى فى حوادث سنة 387 هـ ما نصه : وفى شهر رمضان سامح أمير المؤمنين الحاكم بأمر الله أهل مدينة القلزم بما كان يؤخذ من مكوس المراكب ، وفي تقويم البلدان لأبي الفداء قال : والقلزم بليدة كانت على ساحل بحر اليمن من جهة مصر وإليها ينسب البحر فيقال بحر القلزم.

وجاء في القاموس الجغرافي : ” القلزم : وردت في معجم البلدان بأنها مدينة في الطرف الشمالي لبحر اليمن بأرض مصر وإليها ينسب بحر القلزم (البحر الأحمر) وفي تاج العروس بأنها خربت وبني في موضعها بلد آخر يسمى السويس وآثارها لم تزل قائمة بين مساكن بندر السويس باسم قلعة القلزم.

السويس : لما استمر انسحاب البحر الأحمر إلى الجنوب وانفصلت عنه البحيرات المرة أصبحت ميناء مصر عند النهاية الشمالية لخليج السويس هي مدينة كاليسما التي سماها العرب مدينة القلزم ، وفي القرن العاشر الميلادي نشأت قرية صغيرة جنوبي مدينة القلزم اسمها السويس وما لبثت أن شملت القلزم وأصبحت هي ميناء مصر على البحر الأحمر.

وفي سنة 1863 م وصلت إليها المياه العذبة من ترعة الإسماعيلية فزاد عدد سكانها ، وفي سنة 1869 فتحت قناة السويس فأصبحت مدينة السويس نقطة هامة للاتصال بين الشرق والغرب ووصل عدد سكانها الآن إلى خمسين ألف نسمة ، وقد أنشئت محافظة السويس سنة 1225 هـ الموافقة لسنة 1810 م.

قرية الجناين : تكونت من الوجهة الإدارية سنة 1922 ، وفي سنة 1929 صدر قرار بفصلها من الوجهة المالية من زمام مدينة السويس ، ومن تلك السنة أصبحت ناحية قائمة بذاتها تابعة لمحافظة السويس “.

وجاء في الخطط التوفيقية : ” ولأهمية موقعها من الديار المصرية من حيث تحصينها وسد عورتها من هذه الجهة ومرور الحجيج عليها صادرا وواردا وكثرة المتاجر الواردة على ميناها كان لها أهمية فى جميع الأعصر ، وفيها دائما من طرف حاكم مصر رباط من العسكر المحافظين ولها حاكم يقيم بها ، ومحل للجمرك تؤخد فيه عوائد البضائع الواردة إلى مصر ، ولوقوعها فى النهاية الشرقية من مصر كان ينقل إليها من مصر على الحيوانات ما يلزم إيصاله إليها ، حتى المراكب التى يقتضى الحال إنشاءها بميناها وقد حصل ذلك غير مرة ..

ولكون الأقطار الحجازية كثيرا ما تكون تابعة لحكومة مصر كانت هذه البلدة موردا للعساكر المصرية وذخائرها فى تردّدها بين مصر والحجاز ، ومع كل ذلك كانت بليدة صغيرة لا يسكنها إلا القليل من أهل الحجاز والطور ومصر ، وإنما يكثر بها العرب فى زمن موسم الحج لبيع أشيائهم ثم يتفرقون إلى أوطانهم لعدم وجود الماء العذب بها ، وإنما كان أهلها يشربون من عيون مستملحة بعيدة عنها كعين غرقدة وعيون موسى ونحوها ..

قال الجبرتى فى تاريخه : إن محمد على باشا أرسل إلى بندر السويس فى شهر صفر سنة ثلاث وثلاثين ومائتين وألف هجرية أخشابا وأدوات عمارة وبلاطا وحديدا وصنّاعا ؛ بقصد عمارة قصر لخصوصه إذا نزل بها ، انتهى ، وقد بنى بها هذا القصر ولعله هو المجعول اليوم خانا يسمى خان البهار ، وكذلك حمل إليها على ظهور الإبل عدة سفن حين عزمه على حرب الوهابية ..

فلوقوع مدينة السويس فى هذه القفار كانت قفرة فقيرة ذات أبنية خفيفة قليلة الارتفاع ، أكثرها طبقة واحدة مبنية من الدبش ، على غير النظام ولا سمت حسن، مع ضيق حاراتها واعوجاجها ، وكان ببعض بيوتها غرف قليلة يتخذونها من تقفيصات من الخشب ، مملوء وسطها بالمونة والأحجار الصغيرة الملتقطة من شواطئ البحر، وهذه التقفيصات هى المعروفة بمصر والإسكندرية وغيرهما بالسويسية ، واتخذها كثير من الناس لقلة مصرفها وخفتها ، وإنما اقتصر عليها أهل السويس لفقرهم وفاقتهم ، وقصور همتهم عن استخراج الأحجار والمون من الجبال الكثيرة المحيطة بهم الصالحة لذلك مع جودة تلك المونة “.

ميناء السويس

جاء في الخطط التوفيقية : وفى زمن المرحوم سعيد باشا أنشئت السكة الحديد من القاهرة إلى السويس ، وجرى عليها الوابور فاتبعتها التجار والسياحون ، وبطلت طريق الدار البيضاء ، واستعمل بعض محطاتها محطات للسكة الحديد ، وبهذه الوسايط ازداد ورود مراكب التجارة على ميناء السويس ، وكثر التردّد عليه والسكنى هناك، ولكن إلى ذلك الوقت كانت المراكب تقف فى ماء بعيد العمق على بعد كبير من البر وتنقل بضائعها إلى البر فى فلوكات صغيرة فكان يلزم لذلك مصاريف جسيمة وضياع زمن كبير.

فأمر المرحوم محمد سعيد باشا بتعيين كومسيون يتوجهون إلى السويس لامتحان ساحل البحر، ويتعين المحل اللائق لرسيان مراكب الحكومة ومراكب الكومبانيات ، فاختاروا فجوة فى البحر تحت جبل عتاقة تسميها الأهالى جتاكا؛ لأنهم وجدوها موفية بالمقصود من الأمن على المراكب وسهولة نقل البضائع ، وقدموا له كتابة بعمل مولص هناك طوله أربعمائة متر لشحن المراكب عليه وتفريغها ، وقدروا مصرف ذلك نحو مائتى ألف جنيه ، وذلك فى سنة ١٨٥٨ ميلادية.

ولما كان لابد فى مثل هذه المينا من وجود حوض لترميم المراكب وعمارتها عند الاقتضاء ، وكان ذلك أمرا ضروريا ، وبه يكثر ورود المتاجر على هذا الثغر وقع التكلم فى سنة ١٨٦٠ فى عمل حوض عوّام من الحديد ، وقدّر مصروفه مائة وواحد وأربعون ألف جنيه ، وحصل الإيصاء بعمله فى بلاد أوروبا.

ولما أخذ الخديوى إسماعيل باشا بزمام الأحكام سنة ثلاث وستين ميلادية زاد الاهتمام بعمل الحوض حتى تم ، مع تجديد أعمال جليلة حصل بها مزيد الأمن على المراكب من أرصفة وفنارات وموالص، بناها بناؤو الحوض بمقاولة عقدت معهم بمبلغ ثلاثة وعشرين مليونا من الفرنكات ونحو أربعمائة ألف فرنك ، فعملت مينا لمراكب الحكومة تبلغ مساحتها قريبا من مائة وستين ألف متر مربع ، محاطة بجسور وأرصفة متينة للشحن والتفريغ ، ومينا أخرى فى شرقيها تعرف بمينا إبراهيم ، يبلغ مسطحها مائتين وثلاثين ألف متر مربع ، وهى لمراكب التجارة.

وأمام المينيين من جهة الغاطس مولص (جسر) من الدبش والأحجار؛ لوقاية المراكب بعد دخولها فى المينا، فيه فتحة لدخول المراكب وخروجها عرضها مائة متر ، وبجانبها فنارات ، وطول أرصفة مينا الحكومة خمسمائة وثمانية وخمسون مترا ، وطول أرصفة مينا التجارة ألف وخمسمائة وثمانية وعشرون متر ، وبين الاثنتين مولص عرضه مائة متر وطوله خمسمائة وخمسون مترا وله أرصفة ، وهو فى مقابلة الفتحة التى تدخل منها المراكب ، وأساس تلك الأرصفة تحت الصفر بخمسة أمتار ونصف ، والصفر تحت تاج الرصيف بثلاثة أمتار ، فيكون ارتفاع الرصيف ثمانية أمتار ونصف ، وعمق الماء فى المينا يزيد عن سبعة أمتار.

وقد بنيت الأرصفة من أحجار مصنوعة من الدبش والجير المائى المجلوب من بلاد الفرنج ، ويعرف بجير توى ، وهو يجمد فى الماء كالجبس ، وكانت تلك المقاولة والرسومات على يدنا ومباشرتنا زمن نظارتنا على الأوقاف ، وأما الحوض الحديد الذى وقعت المقاولة عليه أولا فقد تم وأحضر ، وهو الموجود الآن فى مينا الإسكندرية.

ثم إن مينا السويس المذكورة واقعة فى جنوب المدينة بنحو ميل ، فى جزء من البحر الأحمر ردم بالتراب والدبش بواسطة الكراكات ، بعد تحويطه بجسر من الدبش حتى صارت قطعة جزيرة يكتنفها البحر من كل جهة ، ثم أحدثت فيها الأرصفة وغيرها من تعلقات المينا ، وعمل جسر من الدبش والتراب أيضا متصل بالمينا والمدينة ، ومدت عليه أشرطة الحديد ، وجرى عليها وابور السكة الحديد لنقل البضائع ونحوها ، فى شرقى المينيين مينا أخرى صغيرة تبع كومبانية القنال، يقيم عليها رجال القومبانية، وترسو عليها سفن صغيرة من طرفها، وأحدثت هناك ورشة حدادين.

السويس في العهد الخديوي

جاء في الخطط التوفيقية : القنال هو الترعة المالحة التى عملت فى محمل برزخ السويس الذى يجمع آسيا بأفريقية الواصل بين البحر الأحمر والأبيض .. وهو من أسباب عمارية مدينة السويس ، ومن أكبر أسباب عماريتها وصول ماء النيل إليها من الترعة الإسماعيلية التى أنشئت فى عهد الخديوى إسماعيل باشا وجعل فمها من بولاق مصر القاهرة وتصب فى البحر الأحمر عند مدينة السويس فجرى هناك ماء النيل صيفا وشتاء فتبدل جدب تلك الجهة خصبا وحيا كثير من أرضها وتجدد فيها حدائق ذات بهجة وزرع حوالى الترعة القمح والشعير والبرسيم وأنواع الخضر وكل حين يزداد فيها الإصلاح والإحياء بجرى الماء عليها.

ومن كل ذلك كثرت سكان مدينة السويس واتسعت مبانيها وعمائرها حتى شغلت من الأرض أكثر من مائتى ألف متر مسطح ، وتجددت بها الأبنية المشيدة والخانات والحوانيت المشحونة بالبضائع المصرية والخارجية ، وصار سوقها الدائم مشتملا على ما تشتمل عليه أسواق المدن الكبيرة من السلع والقهاوى والحمارات واللوكاندات ، وبها ديوان محافظة وضبطية واسبتالية ومحكمة شرعية مأذونة بتحرير الوثائق وسماع الدعاوى عموما.

وأنشئ فيها على طرف الميرى قصران جليلان يقيم بأحدهما مأمور المينا وأهل ديوانه ، وبالآخر يقيم مأمور الصحة ومن معه ، وخدمة فنارات البحر من الناظر ، والكتبة المعينين لأخذ عوائد الفنارات من السفن الواردة وأحدثت بها قومبانية مياه ، فبنى الفرنج وابورا على الفرع الخارج من الإسماعيلية فى قطعة أرض أنعم عليهم بها الخديو إسماعيل ووزعوا الماء فى المدينة بواسطة مواسير من الرصاص والحديد جعلت مجارى تحت الأرض مسطحها نحو ستة آلاف متر كما فعل بالإسكندرية والقاهرة، وأحدث الفرنج هناك بستانا نضرا به شجر الكرم والفاكهة وقصب السكر وأنواع الخضر.

وأنعم أيضا على قومبانية الإنجليز المسماة القومبانية الشرقية بقطعة أرض مسطحها نحو اثنين وعشرين ألف متر وخمسمائة أحدثوا فيها عمائر نفيسة ، فعملوا فيها عنابر من الخشب شبابيكها من الزجاج الملون ، وفى وسط دائر العنابر حوش متسع فيه أشجار متنوعة ، وجعلوا هناك اسبتالية لمرضى الملاحين منهم ونحو ذلك ، ويتبع تلك القومبانية فوريقة واقعة فى شمال المدينة بين الشاطئ الغربى للبحر وبين تل القلزم يصنع فيها الثلج ويغسل فيها ثياب المرضى وفرشهم ونحو ذلك ، وفى شرقى المدينة فوريقة لجماعة ملطين تبع الإنجليز أيضا يصنع فيها الثلج فقط ، وهناك للملطيين أيضا وابوران للطحين.

وتجدد فى المدينة حمامان أنشأهما الأهالى يملآن من ماء النيل بواسطة مواسير توزيع المياه ولم يعهد بها قبل ذلك حمام ، وفيها قهاو وخمارات وأرباب حرف ، وقد أحصى من بها من السكان فى سنة ١٨٦٧ فوجدوا أحد عشر ألفا وثمانية وتسعين نفسا ومن الأغراب ألفان وأربعمائة نفس ، وكانت قبل ذلك فى سنة ١٨٣٣ تحتوي على ألف وخمسمائة نفس كما قاله قلوط بيك ، ولازدياد سكانها وكثرة الخيرات بها قد أحصى ما ذبح فيها فى سنة واحدة وهى سنة ١٨٧٣ فوجد ستمائة وثلاثة وثلاثين من البقر الكبير وأربعة آلاف وتسعمائة وسبعة وسبعين من الغنم ومائة وثلاثة وخمسين من الخنازير وعجول البقر الصغيرة وستة وعشرين من الأبل ، انتهى.

وأكثر المقيمين بها من التجار وكلاء عن تجار المحروسة وتجار الإسكندرية وعن تجار البلاد الأجنبية مثل الهند واليمن والحجاز والسودان ونحو ذلك ، ويرد عليها لقضاء الأوطار عرب الجبال الشرقية والغربية مثل عرب الطور وعرب المعازة وعرب الحوطة وغيرهم ، فيبيعون على أهلها سلع البادية من سمن ونحوه ويشترون سلع الحاضرة من ثياب ونحوها خصوصا فى زمن موسم الحج ، وقد تجدد أيضا حواليها عمائر أوجبت زيادة الأمن على الأنفس والأموال مما كان يحصل من العرب وغيرهم ، فهناك على شط الترعة الإسماعيلية مواضع بها رباطات من طرف الحكومة وهى المدامة والقيافسو والشلوفة ، وليس بهذه المواضع سكان سوى المحافظين ، ويوجد فى أرض تلك الجهة ملح الطعام كثيرا تأخذ منه العرب وغيرهم.

عجرود وجبل الجلالة

قرية عجرود المجاورة للسويس حاليا هي أول منزلة في طريق الحج البري خلال العصور الإسلامية ، وكانت إحدى النقاط التي عرفت باسم درك الحج حيث كانت توكل مهام حفظ الأمن لعدد من القبائل المتعاقبة ، وفي العصر الخديوي كانت قبائل بني عطية تتولى الإشراف على الربع الأول من طريق الحج وحراسة مناطق معدن الكبريت والجهات الممتدة حتى السويس وخفارة طريق القصير حيث امتدت منازلهم من شمال عجرود وحتى جبل الجلالة في غرب خليج السويس.

جاء في الخطط التوفيقية : ” عجرود : وهى محطة من محطات الحاج المصرى على بعد عشرين كيلو متر من السويس فى الشمال والشمال الغربى وفى الجنوب الغربى لأولاد جرمى على بعد ثلاثة وعشرين كيلو متر ، وبها بئر نقر فى الحجر عمقها سبعون مترا وماؤها مر وعليها ساقية تخرج الماء فى حوض لمنافع الحجاج ، وليس هناك آثار عتيقة فلعل هذا المحل حدث فى الإسلام بعد تحويل الطريق الذى كان يمر فى الوادى على ناحية العباسة ، وأرض عجرود مرتفعة عن سطح ماء البحر الأوسط قدر مائة متر وخمسة أمتار ، وبعد عجرود قلعة مربعة بها أربعة أبراج فى زواياهاكانت لمحافظة الطريق وفى داخلها قطع من الصوّان والرخام “.

وفى كتاب درر الفرائد المنظمة فى أخبار الحاج وطريق مكة المعظمة ذكر أن بعجرود خانا جديدا أنشأه المرحوم السلطان أبو النصر قانصوه الغورى على يد الأمير الكبير خير بك المعمار أحد مقدمى الألوف فى سنة 915 هـ ، بعد الخان الذى كان فيه قديما من إنشاء الحاج البلك الجوخندار وأصلحه الناس من بعده ، وبها بئر وساقية ، وكان به أربع فساق أصلها إنشاء الملك الناصر حسن وجددت بعد ذلك ثم جعلت الفساقى اثنتين ، واستجد فى الدولة المظفرية فسقية ثالثة وهى على ذلك إلى الآن عدتها ثلاثة.

وقال : ” هذا المنهل أول المناهل من بركة الحاج ، ومنه تفترق الطرق إلى ثغرة حامد ، فمن عجرود إلى الثغرة من طريق القباب ثلاث مراحل ، وان قصد مبعوق فمرحلة ، وإن قصد عيون موسى فمرحلة ، ومنها إلى الثغرة مرحلتان ، قال القاضى أبو العباس السروجى فى مناسكه : وصفة عيون موسى أنها كوم مرتفع بأعلام يوجد الماء بأعاليه ولا يوجد بأسافله ، وإن أخذ السالك من طريق قلعة صدر فهو وعرفيه بعد ومشقة ، ولا يسع الركب العام، والطرق الأربعة المتفرقة تجتمع فى ثغرة حامد “.

وذكر محمد سليمان الطيب في كتاب موسوعة القبائل العربية أن القسم الأكبر من بني عطية (المعازة) قد نزل غرب خليج السويس من البلاد المصرية وتوطنوا في تلك الأماكن قرب سفوح جبل الجلالة (القلالة) وأنهم أول من سكن تلك الجبال وقد عرفوا دروبها ومسالكها منذ أواخر القرن التاسع الهجري وزرعوا في وديان وسفوح هذه الجبال بعض أشجار الزيتون واللوز والتين البرشوم فأصبحت تلك المنطقة عامرة كما مارسوا أيضا الرعي والصيد في ساحل خليج السويس الغربي.

ومنازلهم دوما مرتبطة بالبحر الأحمر وساحله في كل من الحجاز وبادية الشام وجنوب سيناء وبرزخ السويس وصحراء مصر الشرقية ، ومن فروعهم الجبيلات والمصابحة والسليمات والعقيلات والعديسات والخمايسة ، وتنتشر العشائر من الإسماعيلية شمالا وحتى رأس غارب جنوبا وبعضها قام بتأسيس قرى خاصة بهم في البر الشرقي للصعيد المعروف بالحاجر بداية من ديرة العمارين في جنوب الصف بالجيزة وحتى عرب السليمات في قنا.

عرب العمارين

في أواخر العصر المملوكي انتقلت عشائر عرب العمارين من شمال الحجاز إلى سيناء ثم استقرت جماعات منهم في غرب خليج السويس وأجوار جبل القلالة (الجلالة) حيث تأسست في العصر الحديث قرية عرب العمارين بمحافظة السويس ، وقد ذكر الدكتور أيمن زغروت منازلهم في كتابه مختصر معجم قبائل مصر فقال : ” مساكن العمارين في عزبة البوص غرب خليج السويس وفي حاجر الصف ومركز العياط وميت رهينة مركز البدرشين وأطفيح وغمازة بالجيزة والفيوم وفي الشلالة والعقبة وبئر الريغات بالأردن “.

وجاء في موسوعة القبائل العربية : العمارين أصل القبيلة : أجمع الرواة لما تواتر عند أجدادهم من القبيلة واتفق الرواة من خارج العمارين في أن أصل العمارين من بني عطية (المعازة) ، وأصل بني عطية من أسد بن ربيعة العدنانية كما وضحنا ، ويؤكد رواة العمارين بالإجماع أن جدهم المنفصم عن بني عطية هو ناصر وقد كون عشيرة سكنت قرب الساحل في شمالي الحجاز بقي منها فرقة مع عمران الحويطات وأخرى في العقبة وبعضها في فلسطين وهاجروا في غرب الزرقاء واسمهم النصيرات العمارين وكذلك أراضي العمارين الأصلية في الشوبك بالأردن.

تاريخ نماء القبيلة وأحداثها التاريخية : نزل العمارين ضمن عربان المعازة لمصر عبر سيناء وعبروا خليج السويس وسكنوا غربه ، وبدأت موجات الهجرة لعرب بني عطية إلى الشرقية وصحراء مصر الشرقية منذ ما يزيد على خمسة قرون ، واستمرت الموجات حتى أوائل هذا القرن العشرين الميلادي ، وهذا يرجع إلى سنين الجفاف التي كانت تسود شمال الحجاز على الأخص ، ولهذا كانت أكبر هجرة من قبائل تلك المنطقة بالجزيرة العربية.

وكان تمركز وسكن عرب المعازة في محافظة الشرقية مجاورين للعيايدة ، وفي الصحراء الشرقية تقع ديرتهم جنوب قبيلة الحويطات ، وكان مسكن أجداد العمارين ضمن قومهم بني عطية (المعازة) في وادي عربة ما بين جبال القلالة البحرية والقلالة القبلية ، ثم حدثت حادثة أدت إلى انفصال العمارين عن شياخة المعازة ، واطلعت على محضر مؤرخ عام ١٩٣١ م موجود لدى شيخ العمارين في السويس أن ديرة العمارين تقع شمال وادي الرشراش في القلالة وتمتد شالًا حتى ديار الحويطات البحرية ، وهذا كان محضر صلح بين العمارين التابعين للحويطات (عمدية ابن شديد) وبين المعازة الساكنين قبلي الوادي.

عشائر العمارين وشيوخهم : الرميثي وهو رميثة ومنه الرميثات وكبيرهم الشيخ خضير فريج سلامة شيخ قبيلة العمارين العام ومسكنه في السويس وأملاكه في غبة البوص مع جماعته وهي أرض زراعية جيدة غرب خليج السويس تقع إلى جنوب السويس ، ومنهم عواد بن حسن وفريج سالم سليم وهم قضاة مشهورون في العمارين ومسكنهم في حاجر الصف جيزة مع فرقة كبيرة مستقرة في هذه المنطقة من العمارين.

المحمدية وهو أمحمد جدهم الأول وتفرق من فخوذ أشهرها المزايدة والحروق والنمسة ، وكبيرهم موسى بن سليم من المزايدة وصالح فرج سالم من الحروق ، النصيرات وهو حسان النصري منهم فخوذ ابن عطية والنصري والشدادي والجرابي ، ومن كبارهم إبراهيم سليم نصير الجرابي وسويلم سليم خضر العطيات وعودة محسن سليم النصري وعطية سلامة خضر ، المطارقي منهم فخوذ المطارقية ومساكنهم في الجيزة والفيوم ومنهم فرقة في الأردن في الشلالة والعقبة وبئر الريغات.

ورميثة وأمحمد وحمدان وحسان النصري وهم أجداد العشائر السابق ذكرها كلهم من أولاد سلامة من أحفاد ناصر مؤسس العمارين الذي ينتمي إلى بني عطية (المعازة) في شمال غرب الحجاز في المملكة العربية السعودية ، كما هناك عشائر أخرى ضمن العمارين في الديار المصرية مثل : الضباعين وكبيرهم حسن أبو عياد ، الحمران وكبيرهم سالم فرع الطليعة ، الصبيحات وكبيرهم غانم الصبيحي ، الغصينات وكبيرهم نصار هليِّل.

ومن الحمران فرقة في مركز العياط جيزة ، وهناك فرقة من العمارين في ميت رهينة قرب البدرشين جيزة ، كما يملك العمارين أراضي زراعية في نواحي الصف وأطفيح وغمازة ويمارسون الفلاحة في عهود قريبة ، مساكنهم أغلبها في الحواجر شرق النيل ومنهم بدو الصحراء الشرقية في تجمعات بحري القلالة البحرية وشمال وادي الرشراش وحتى غبة البوص يمارسون الرعي وهي الحرفة الرئيسية الأولى ، ويملك العمارين نسبة لا بأس بها من الإبل الأصيلة ووَسْم القبيلة هو TI ويسمى الرويكب ويوضع على صدغ البعير الأيمن.