مدينة طنطا عاصمة الوجه البحري

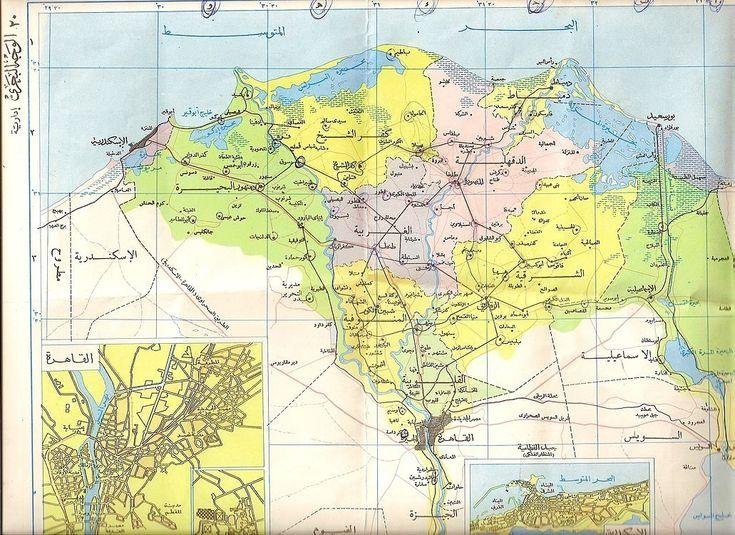

تقع مدينة طنطا في مركز القلب من الوجه البحري ، وهي مركز دائرة صغرى تضم مدن محافظة الغربية مثل المحلة وزفتى وكفر الزيات ، والدائرة الأكبر منها قليلا تضم عواصم المحافظات القريبة مثل كفر الشيخ وشبين الكوم وبنها ، والدائرة الأكبر تضم عواصم المحافظات الكبرى مثل المنصورة ودمنهور والزقازيق ، وأما الدائرة الأكثر اتساعا فتضم الإسكندرية والقاهرة ودمياط والإسماعيلية ، ولذلك فهي تضم ثاني أكبر محطة سكك حديدية وورش صيانة القطارات في مصر بعد محطة باب الحديد.

واسمها القبطي القديم تانتاثو وكانت بها أسقفية ، ذكرها ابن حوقل في القرن الرابع الهجري فقال : ” طنتتا ضيعة جليلة حسنة عظيمة الأهل بها جامع وحمّام ولها ضياع برسمها وعامل ذو عدّة وعتاد وفيها أسواق وجامع لطيف ولها موعد لسوق يقف بها فى كلّ جمعة ” ، وفي القرن السادس الهجري وصفها الإدريسي في كتاب نزهة المشتاق حيث يقول : ” طنطنة وهي مدينة متحضرة صغيرة ذات أسواق ورزق دارة وأحوال صالحة وأهلها في رفاهة وخصب “.

ويقول الجبرتي : « إن طندتا قرية كبيرة لطيفة ، بها جوامع وأسواق وملحق بها جملة قرى ، وهى محل إقامة الحاكم مع فرقة من العساكر ، وكان حاكمها صنجقا تحت إمرته جنود من المشاة والخيّالة ، ويقام فيها فى كل عام وقت الإعتدال الربيعى والإنقلاب الصيفى ، سوق جامع يعرف بمولد السيد البدوى ، يجتمع فيه خلق كثيرون لا يحصى عددهم إلا الله من جميع بلاد القطر ، وليس اجتماعهم لمحض التجارة ، بل لها وللتبرك بولى الله تعالى سيدى أحمد البدوى المتوفى بها ، وله فيها قبة عظيمة وجامع فاخر ».

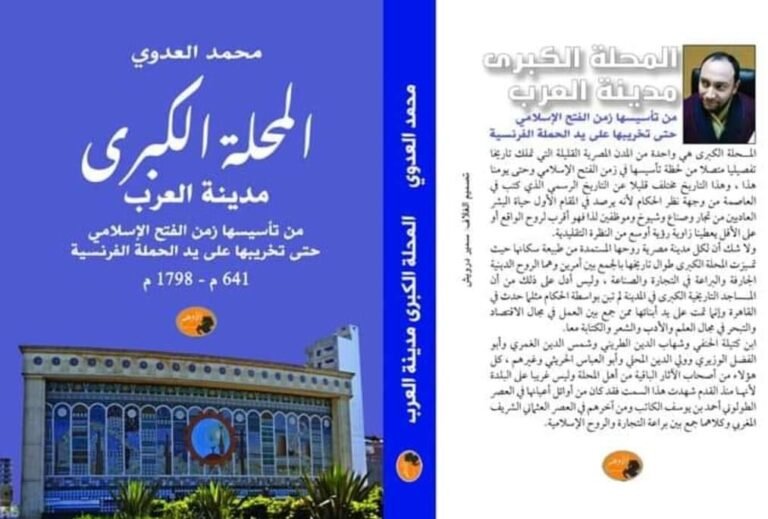

وجاء في القاموس الجغرافي : ” وكانت مدينة المحلة الكبرى قاعد لإقليم الغربية من أيام فتح العرب لمصر ، فلما تعين عباس حلمي الأول مديرا لمديرية روضة البحرين قبل أن يكون واليا على مصر ، وكانت المديرية المذكورة تشمل مديريتي الغربية والمنوفية رأى سموه أن مدينة المحلة الكبرى واقعة في نقطة ليست متوسطة بين المديريتين المذكورتين ، وبناء على طلب سموه أصدر محمد علي باشا أمرا في سنة 1252 هـ / 1836 م بنقل ديوان المديرية والمصالح الأميرية الأخرى من المحلة الكبرى إلى طنطا لتوسطها بين بلاد الغربية والمنوفية وبذلك أصبحت طنطا من تلك السنة قاعدة لمديرية الغربية “.

ومن أشهر أعلامها ، الحسن ابن أحمد الذى ترجمه السخاوى فى الضوء اللامع، حيث قال : الحسن بن أحمد بن محمد بن عثمان البدر أبو على الطنتدائى ثم القاهرى الشافعى المقرئ الضرير والد البهاء محمد وشقيقه أحمد ثم يحيى ، ولد فى سنة اثنتين وثمانمائة تقريبا بطنتدا وحفظ بها القرآن ، ثم تحول منها فى سنة تسع عشرة إلى القاهرة ، مات فى شعبان سنة ثمان وثمانين وثمانمائة.

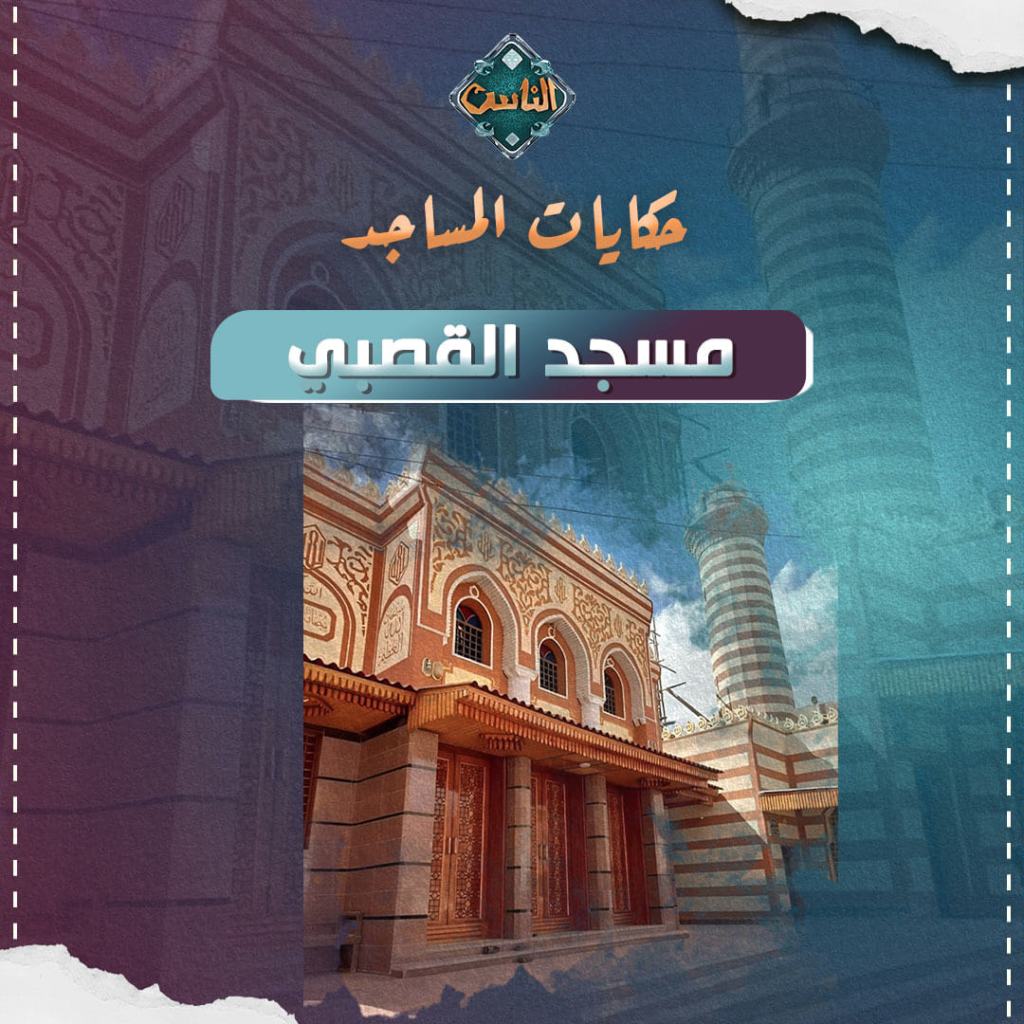

وممن نشأ منها أيضا الشيخ نور الدين الطنتدائى الذى ترجمه الشعرانى فى ذيل الطبقات ، وشيخ الجامع الأحمدي في القرن الثالث عشر الهجري السيد إمام القصبي بن السيد حسن القصبي وابنه السيد محمد القصبي الذي خلفه في مشيخة علماء المسجد ، ومنها الشيخ أحمد الخادم والشيخ مصطفى الخادم وهم من عائلة اختصت بخدمة المسجد الأحمدي فترة طويلة من العصر العثماني.

العيد القومي للغربية 7 أكتوبر

في يوم 7 أكتوبر من كل عام تحتفل محافظة الغربية بعيدها القومي والذي يوافق ذكرى ثورة طنطا الكبرى ضد الحملة الفرنسية في عام 1798 م. عندما قرر قومندان الغربية الجنرال فوجيير مهاجمة المدينة لامتناعها عن الخضوع للاحتلال ، وكان نابليون بونابرت قد أصدر أوامره إلى الجنرال فوجيير بجمع الضرائب وغيرها من الأموال من أهالي مدينة طنطا.

وكان مولد السيد البدوي قائما فامتنع الأهالي عن دفع الضرائب وأصبحت الحالة تنذر بالثورة بعد أن تجمهر الأهالي في ساحة المولد ، فاضطر فوجيير إلى إرسال كتيبة بقيادة الكولونيل لوفيفر إلى طنطا وأمره باعتقال زعماء المدينة وأخذهم رهائن وإخضاع القرى المجاورة لطنطا وأخذ رهائن منهم وإرسالهم للقاهرة لضمان هدوء البلاد وأمره أيضا بفرض غرامات عليهم.

وفي الوقت ذاته كان الفرنسيون يخشون القداسة الدينية لمدينة طنطا لذا كانوا على حذر منها دون غيرها من المدن ، ومن أجل ذلك استشار فوجيير الجنرال بونابرت في أمر المدينة في رسالته إليه بتاريخ 6 أكتوبر وجاءه رد بونابرت بالجنوح إلى الحكمة وأخذ الثائرين باللين لأنه يخشى عاقبة إثارة الأهالي في مدينة دينية مثل طنطا ، ولكن هذا الرد وصل إلى فوجيير بعد فوات الأوان حيث وقعت الثورة في يوم 7 أكتوبر عندما وصل الكولونيل لوفيفر إلى طنطا ورابط بجنوده أمامها.

وأرسل إلى حاكم المدينة سليم الشوربجي يأمره بإرسال أربعة من كبراء المدينة ليكونوا رهائن عنده حتى تستقر الأمور ، ولكن سليم الشوربجي جاءه بأربعة من أئمة مسجد السيد البدوي بعد رفض أكابر المدينة الحضور وإعطاء القائد الفرنسي موثقا بالمحافظة على السكينة ورفضوا الخضوع للفرنسيين ، وكان مولد السيد البدوي قائما في ذلك الوقت وآلاف من الناس متجمعين في طنطا من مختلف بلدان القطر المصري.

وعندما هم لوفيفر بإنزال الرهائن الأربعة إلى المركب ليبعث بهم إلى القاهرة هرع الأهالي مسلحين بالبنادق والحراب وغيرها وهو يصيحون صيحات الغضب والثأر للرهائن ويرفعون بيارق الطرق الصوفية على اختلافهم ، فاجتمع الأهالي من كل حدب وصوب واندفعوا على الكتيبة الفرنسية في محاولة لتخليص الرهائن.

وقامت معركة كبيرة بين الطرفين استمرت عدة ساعات ، وقدر لوفيفر أن جنوده لا يستطيعون الصمود أمام الجماهير رغم تفوقهم في السلاح فبادر بإنزال الرهائن إلى المراكب والدفع بعدد كبير من جنوده إليها وترك عددا من الجنود على الشاطىء لحماية المراكب ، وظلت المعركة قائمة حتى جاء الليل ورحلت المراكب ، وقدر لوفيفر عدد الثوار بآلاف حيث خسر الفرنسيون ثلاثمائة ما بين قتيل وجريح.

وطلب فوجيير من نابليون معاقبة أهالى طنطا لأن معظم الثوار كانوا منهم ، و ألح فى طلب المدد من الرجال و المدافع لإخضاعهم و لكن نابليون جنح إلى الحكمة ، و آثر أن يتريث و لا يتمادى فى التقتيل و التنكيل ، إذ خشى عاقبة انفجار الهياج فى مدينة لها حرمتها عند الأهلين ، وكان القائد قد نبه نابليون إلى أن الثوار قد استعانوا بالعرب ، فأرسل نابليون حملة أخرى من المنوفية لكن بعد انقضاء المولد.

المرجع : كتاب صلاح الشهاوي طنطا زهرة وداي النيل وعروس الدلتا نقلا عن وثائق الحملة الفرنسية

طنطا عاصمة الصوفية

عندما تصل إلى محطة قطار طنطا سوف تجد في أعلاها قبة مبنية على غرار القبب الضريحية للمساجد ، ذلك أنه في طنطا يوجد ضريح بين كل مرقد ومقام .. عدد هائل من القباب للأولياء والصالحين والمتصوفة الذين سكنوا المدينة خلال العصور الإسلامية المتعاقبة ، ومعظمها يقبع في مساجد أعيد بناؤها حديثا لتحافظ على تلك القبور التي كتبت تاريخ المدينة ورسمت معالمها الاجتماعية والثقافية حتى يومنا هذا ..

في وسط البلدة القديمة يطالعنا مرقد الولي الأكرم شيخ العرب السيد أحمد بن علي بن إبراهيم الحسيني القرشي المعروف بالبدوي صاحب المولد المعروف وإلى جواره تلميذه وخليفته والمؤسس الفعلي للطريقة الأحمدية سيدي عبد المتعال بن محمد شمس الدين الخزرجي الأنصاري وإخوته وإلى جوارهم سيدي محمد أبو النجا مجاهد الذي بشر علي بك الكبير بحكم مصر وكان سببا في توسعة المسجد الكبرى وقتها ..

وفي الناحية الأخرى من الميدان يطالعنا مسجد سيدي محمد البهي وهو أول مسجد بني في طنطا ويرجع للقرن الأول الهجري وعرف وقتها باسم المسجد العمري ثم عرف بعد ذلك باسم مسجد البوصة نسبة إلى المشتغلين بصناعة البوص حوله وفيه نزل البدوي أول أمره ثم نسب إلى سيدي البهي عندما استقر فيه ، وفي درب الشرفا مسجد السيد محمد أحمد العقاد الكبير شيخ السادة الوفائية الشاذلية والقادم من المحلة الكبرى ..

وقريبا منهم ثاني مسجد بني في المدينة ويرجع للقرن الثاني الهجري ويعرف بالمرزوقي نسبة إلى سيدي مرزوق بن عبد الله بن غازي الحسني الذي اتخذه مقرا له في القرن السادس الهجري ، وفي أجوارهم مسجد المجاهد سيدي محمد عز الدين حفيد سيدي عبد السلام بن مشيش الذي كتب عنه ابن خلدون والمعروف باسم (عز الرجال) ، وقريبا منه مسجد سيدي خضر وهو مسجد معلق على الطراز العثماني بدون صحن ..

وفي نطاق البلدة القديمة مسجد السيد إمام القصبي حفيد السيد محمد القصبي (نسبة إلى قرية محلة القصب وهي إحدى مراكز الأشراف في الدلتا منذ القدم) وهو حفيد شيخ علماء الأزهر محمد طلحة القصبي وفيهم مشيخة الطرق الصوفية حاليا ، وفي أول درب الأثر مسجد سيدي يونس بن إبراهيم بن أحمد السنيسي الغباشي المغربي المعروف بلقب (يونس مضيها) وقريبا منه مسجد سيدي مسعود في الدرب المعروف باسمه ..

وحول البلدة القديمة تنتشر أضرحة عدد من الأولياء معظمهم من أتباع الطريقة الأحمدية وأهمهم الأباصيري والرفاعي والحامولي والقشطي والشهاوي والقزاز ، وفي الأطراف سوف نجد سيدي عبد الحق في قحافة وسيدي محمد عبد الرحيم النشابي في سيجر وسيدي أحمد الخادم في الجنبية ، وفي شارع البحر مسجد المحسن الكبير أحمد باشا المنشاوي عضو مجلس شورى النواب ومؤسس مستشفى المنشاوي العام ..

وفي الناحية المقابلة مسجد السيدة العارفة المتصوفة صاحبة الأعمال الخيرية الشيخة بدر الصباح بنت محمد بن علي الغباري والقادمة من الدقهلية وعرفت في حياتها بلقب (نور الصباح) وقضت أعوامها الثمانين في خدمة الفقراء والمساكين ، وفي مسجد المحافظة يقبع ضريح شاعر الرسول الشيخ محمد خليل الخطيب وهو حفيد السادة الحسنيين من آل طباطبا أصحاب الضريح الأثري المعروف في عين الصيرة ..

فإذا ذهبت إلى هناك وحللت بالثرى الطيب ووقفت في ساحة الجلال وحضرة الجمال فردد قول الله تعالى (ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون) ..

شيخ العرب

لا يذكر التصوف إلا وتذكر معه بالتبعية مدينة طنطا ولا تذكر هذه المدينة إلا ويذكر معها أشهر شخصية في مجال التصوف الشعبي المصري ألا وهو شيخ العرب السيد أحمد بن علي بن يحيى المعروف بالبدوي والذي ظهر في القرن السابع الهجري وتحولت بفضله تلك القرية الصغيرة إلى عاصمة لوسط الدلتا إذ صارت مركزا لأكبر طريقة صوفية من حيث العدد ومقرا لأكبر تجمع بشري في العالم الإسلامي بعد وقفة عرفات وأعني به مولد البدوي الذي تربع على عرش التصوف في مصر سبعة قرون كاملة غير مزاحم ولا مدافع ،

هذا الولي الغامض الذي رفعه أتباعه إلى منزلة قطب الأقطاب ومرتبة الولاية العظمى (الغوث) بينما اتهمه أعداؤه بالزندقة والتشيع ومخالفة الشريعة ربما لا يكون مسئولا عن كل ذلك لأنه في رأي كثير من المؤرخين المدققين كان رجلا بسيطا من زهاد المتصوفة وفي رأي البعض الآخر أنه كان شخصية خيالية لا وجود لها على الإطلاق وإنما يرجع الفضل لهذه الشهرة الأسطورية لاثنين من عباقرة الزمان قام أحدهما بدور التنظيم والآخر بدور التنظير ، أما أولهما فهو (عبد المتعال بن محمد شمس الدين الأنصاري) الخليفة الأول للبدوي وتلميذه الأثير والمؤسس الفعلي للطريقة والذي عاش بعده قرابة نصف قرن أخذ على عاتقه فيها مهمة نشر الدعوة وجذب المريدين ووضع الأسس التنظيمية اللازمة للاستمرار ،

كان عبد المتعال قد نشأ في قرية فيشا المنارة (فيشا سليم الحالية) لأب من العلماء لكنه لم يسلك مسلك الفقهاء وإنما سار في ركاب المتصوفة حيث رأى أولياء المشرق والمغرب وقد صارت لهم مصر أرضا خصبة مليئة بالأتباع والمريدين بصورة ربما لم يجدوها في بلادهم الأصلية ، وفي نهاية القرن السابع الهجري دعا عبد المتعال المريدين لنيل البركات من ذلك البدوي الذي يسكن سطح منزل الشيخ ركين في طنطا وانجذب الفلاحون البسطاء إلى ذلك الولي ذي اللثامين الذي لم ير أحد وجهه وإلا احترق وكانت العلاقة آنذاك بين الفلاحين والبدو ملتبسة بالخوف والإعجاب والغموض في آن واحد ..

وبعد سنوات قلائل بنى عبد المتعال قبة فوق ضريح الولي وبدأ يدعو إلى طريقته التي نشط فيها مجموعة من التلاميذ المخلصين أشهرهم الجوهري والبريدي والمعلوف وقمر الدولة والبراق والإنبابي والراعي والأشعث والشناوي والقليني والبرلسي والشيشيني والأباريقي وأبو طرطور والمتبولي والمجذوب والعريان والوراق وأبو العلا وتتوزع أضرحتهم الآن في طول البلاد وعرضها مما أكسب الطريقة قوة لا بأس بها في مواجهة المماليك الذين عجز أقواهم وهو السلطان جقمق عن إلغاء مولد البدوي بل صارت الطريقة ملاذا آمنا للأتباع من بطش العثمانيين بعد ذلك.

أما الشخصية الثانية فهو الإمام (عبد الوهاب الشعراني) الذي عاش في القرن العاشر الهجري وله مؤلفات غزيرة في التصوف أشهرها كتاب (الطبقات) والذي قام فيه بالتنظير وصناعة الأسطورة حيث رفع البدوي إلى منزلة لم يصلها نبي مرسل ولا ملك مقرب ولقبه بجملة من الألقاب السطوحي (يعيش على السطح أربعين يوما دون طعام أو ماء) العطاب (يلحق الضرر بأعدائه) أبوفراج (يفرج كروب أتباعه) العيسوي (يحيي الموتى مثل عيسى بن مريم) حيث اختلط التصوف بالتراث الشعبي وأصبح البدوي مثل أبطال ألف ليلة وليلة والسير الشعبية فهو يجلب الأسرى من بلاد الفرنجة ويتكلم من القبر ويمد يده مصافحا الشعراني ويتحرك هلال القبة علامة على رضاه ويحضر مولده الأنبياء والأولياء ويربي أتباعه من البرزخ وكراماته تتجاوز حدود الزمان والمكان.

أما أهم لقب له فهو (الأستاذ) حيث إن طريقته مزجت بمهارة بين المدارس الصوفية الثلاث السابقة ببعضها في خلطة سحرية عجيبة فقد أخذ عن الصوفية المشرقية (الجيلانية والرفاعية) مسألة العلم اللدني والكشف والذوق وأخذ من الصوفية الأندلسية (ابن عربي) الحلول والاتحاد وفكرة أن الإنسان الكامل حقا يمكن أن تحل فيه بعض الصفات الإلهية وأخذ من الصوفية المغاربية (الشاذلية) وجوب مجاهدة النفس ورياضتها عن طريق لزوم شيخ أو مربي أو مرشد يأخذ المريد البيعة على يديه مع السهولة في الأوراد ومحبة آل البيت ،

وهكذا أوجد المنظم (عبد المتعال) والمنظر (عبد الوهاب) عالما قائما بذاته يعيش فيه المريدون بعيدا عن العالم الخارجي الملئ بالصراعات إذ ينتقل القروي الساذج إلى عالم (الطريقة) الخيالي المثالي حيث يتمتع بصحبة إمام الأولياء لكن بعد أن يبايع بيعة إيمانية على اتباع (الأستاذ) ممثلا في شيوخ الطريقة خاصة وقد كانت شروط الانضمام للطريق بسيطة فهي لم تشترط من المريد عمقا في الدين ولا علما بالتصوف مثل الطرق الأخرى لكنها حرصت على أمرين هامين أولهما لزوم صحبة المريدين (فقراء الأحمدية) والدوران في فلكهم فقط والثانية الطاعة العمياء للنقيب حيث لا مجال لإعمال العقل وإلا تعرض لعقوبة العزل والهجر من بقية المريدين إذ أن الشعار السائد هو أن المريد بين يدي شيخه كالميت بين يدي المغسل كما نشرت الطريقة ظلالها على الأسرة الريفية إذ كانت أول طريقة تجيز أخذ العهد على النساء وتعقد لهم المجالس وتفسح لهم في المناسبات،

لكن أهم عوامل البقاء كان في التنظيم الصارم للطريقة التي اعتمدت على وجود درجات إدارية في هرم تنظيمي واضح من أول النقيب الذي يتولى رعاية أفراد قلائل إلى النائب الذي يتولى مسئولية الدعوة في ناحية جغرافية ثم الخادم وهو الذي يقوم برعاية المسجد والمقام ثم في النهاية شيخ السجادة والذي يمثل السلطة العليا يعاونه في ذلك مجلس يجمع شيوخ البيوت الأربعة الكبيرة في الطريقة وهم السادة الكناسية والمنايفة والشناوية والإنبابية في ترتيب بروتوكولي في المجالس والمواكب ، هذه التقاليد انتقلت تدريجيا إلى كل الطرق الصوفية الأخرى داخل مصر وخارجها وصبغت الفكر الديني الشعبي حتى وقتنا هذا .. ألا تسمع البسطاء في كل مكان وهم ينادون على الأولياء بكلمة الاستغاثة الشهيرة .. مدد مدد أو وهم يحيطون بالقبة ليلة العيد منادين عليه قائلين : ” هز الهلال يا سيد ” !!

أعلام طنطا

سيدي عبد المتعال الأنصاري : الخليفة الأول للولي الأشهر السيد أحمد البدوي رضى الله عنهما (625 -733هـ) ، هو سيدى عبد المتعال بن الفقيه شمس الدين محمد الأنصارى الجمجمونى نسبة لجمجمون بلدة بقرب دسوق كما ذكر الإمام الحلبى فى النصيحة العلوية ، ولد عام 625 ولازم القطب البدوى أربعين سنة من 635 ـ 675هـ وعاش بعده ثمانية وخمسون سنة وتوفى السبت عشر من ذى الحجة سنة 733هـ وقد أدرك تسعة من السلاطين المماليك البحرية أولهم الظاهر بيبرس وأخرهم الناصر محمد بن قلاوون.

ويقول حسن قاسم فى طبقات الشاذلية : سيدى عبد العال الأحمدى وفيات سنة 730هـ : أجل أصحاب سيدى أحمد البدوى كان رضى الله عنه من صدور المقربين ومن أكابر العارفين ، وقد أشرقت عليه أنوار شيخه وسرى مدده فيه كسريان الماء فى العود الأخضر ، فهابته الناس وأجلته العيون ، وخافته الأمراء ، وعملوا له حسابا ، كان واعظا مرشدا مسلكا ، تخرج على يديه من السادات الأحمدية ما يفتخر بهم الزمان ، ولد قدس الله سره ببلدة فيشا المنارة (وهى بلدة تابعة للغربية) ، توفى عام 730 هـ ودفن بجوار شيخه بالمقام الأحمدى.

بدر الدين الطنتدائي الضرير : جاء في كتاب الضوء اللامع للحافظ السخاوي : الْحسن بن أَحْمد بن مُحَمَّد بن عُثْمَان الْبَدْر أَبُو عَليّ الطنتدائي ثمَّ القاهري الشَّافِعِي الْمُقْرِئ الضَّرِير وَالِد الْبَهَاء مُحَمَّد وشقيقيه أَحْمد ثمَّ يحيى ، ولد فِي سنة اثْنَتَيْنِ وَثَمَانمِائَة تَقْرِيبًا بطنتدا وَحفظ بهَا الْقُرْآن ثمَّ تحول مِنْهَا فِي سنة تسع عشرَة إِلَى الْقَاهِرَة فحفظ الْعُمْدَة والشاطبية وألفية ابْن مَالك ، وَعرض بَعْضهَا على شَيخنَا والبساطي وَابْن مغلى والتلواني والمحب الاقصرائي فِي آخَرين ، وَجمع للسبع على الشَّمْس العاصفي وحبِيب وَالْبَعْض على ابْن الْجَزرِي والزراتيتي.

وَحضر فِي الْفِقْه عِنْد القاياتي والونائي ، وَأخذ عَن الشَّمْس بن هِشَام فِي الْعَرَبيَّة وَقَرَأَ على شَيخنَا فِي البُخَارِيّ حفظا إِلَى أول الْجَنَائِز ، وَكَانَ يطلع إِلَى الظَّاهِر جقمق أَحْيَانًا لصحبة بَينهمَا قبل السلطنة وميله إِلَيْهِ بِحَيْثُ عمل لَهُ راتبا على الجوالي وَرُبمَا أحسن إِلَيْهِ بِغَيْر ذَلِك ، وَكَانَ خيرا سليم الصَّدْر منعزلا على التِّلَاوَة وَرُبمَا اسْتَعَانَ بِمن يطالع لَهُ فِي شرح الْمِنْهَاج للدميري وَنَحْوه ، وَكنت مِمَّن يقصدني لذَلِك وللسؤال عَن أَشْيَاء قانعا باليسير سِيمَا بِأخرَة متعففا ، انْقَطع ببيته مُدَّة طَوِيلَة حَتَّى مَاتَ فِي شعْبَان سنة ثَمَان وَثَمَانِينَ وَصلى عَلَيْهِ بمصلى بَاب النَّصْر دفن هُنَاكَ رَحمَه الله وايانا.

نور الدين الطنتدائي : جاء في الضوء اللامع للسخاوي : عَليّ بن أَحْمد بن عَليّ بن عبد الله بن سَنَد نور الدّين الطنتدائي ثمَّ القاهري الشَّافِعِي الفرضي أَخُو الشَّمْس مُحَمَّد التَّاجِر وَيعرف بالطنتدائي. ولد قبيل الثَّلَاثِينَ وَثَمَانمِائَة وَحفظ الْقُرْآن وَغَيره وَأخذ الْفَرَائِض عَن الزين البوتيجي وَعنهُ وَكَذَا عَن الشَّمْس الشنشي والبدر النسابة أَخذ فِي الْفِقْه وَأخذ فِي الْأُصُول عَن إِمَام الكاملية وتميز فِي الْفَرَائِض والحساب وأقرأهما الطّلبَة فأجاد مَعَ ظواهر الْفِقْه وتنزل فِي صوفية سعيد السُّعَدَاء والبيبرسية وَغَيرهمَا.

وَحج وجاور بِمَكَّة وَاسْتقر بِهِ ابْن الزَّمن فِي مشيخة رباطه بعد ابْن عطيف وأقرأ الطّلبَة هُنَاكَ وَكَذَا جاور بِالْمَدِينَةِ أشهرا وَقد سمع على الشاوي بِقِرَاءَة المنهلي صَحِيح البُخَارِيّ وَتردد إِلَيّ بِمَكَّة وَنعم الرجل صلاحا وسلامة فطْرَة وانعزالا عَن النَّاس ، مَاتَ بِمَكَّة فِي مجاورة بهَا على المشيخة مرّة أُخْرَى فِي صفر سنة ثَلَاث وَتِسْعين وَدفن بالمعلاة وَيُقَال أَنه قَارب التسعين رَحمَه الله وإيانا وَقد رَأَيْت اسْم جده فِي مَوضِع آخر بخطى مُحَمَّدًا وَالْأول أصح.

آل القصبي

السيد إمام القصبي : جاء في الخطط التوفيقية : وقد تداول مشيخة العلماء بالجامع الأحمدى قديما وحديثا ، جملة وافرة من أجلاّء العلماء وفضلائهم ، ومن آخرهم العالم العلامة الأديب ، والحبر الفهامة الأريب ، الكاتب الشاعر المجيد اللطيف الظريف السيد إمام القصبى الشافعى ابن العارف بالله تعالى الولى الصالح ذى الكرامات الظاهرة والخوارق الباهرة السيد حسن القصبى الكبير ، أخذ طريق الخلوتية عن شيخ الإسلام الشيخ عبد الله الشرقاوى رضي الله عنه ، وانتفع الناس بكراماته حيا وميتا رضي الله عنه ، مكث المترجم رضي الله عنه طويلا فى مشيخة العلماء بالجامع الأحمدى.

وكان متفردا فى وقته ، وله من المصنفات ورقائق الأشعار ، وجلائل القصائد طويلة وغيرها فى مدح سيدى إبراهيم الدسوقى ، وسيدى أحمد البدوى رضي الله عنه ، وغير ذلك مما لا يحصى ، وله من الثروة وسعة الإيراد والشهرة التامة ، والحظوة والوجاهة عند الحكام وعظماء الناس ، ما لا يقدر قدره ، توفى رحمه الله ودفن ببلده طندتا ، وخلفه فى مشيخة العلماء بالجامع الأحمدى ولده العلامة السيد محمد القصبى، وحصل له من الشهرة والوجاهة عند العظماء والأعيان ما كان لوالده ، وهو الآن أعنى سنة ثلثمائة وخمسة بعد الألف ، على ما هو عليه أطال الله بقاه ووفقه لما فيه رضاه.

السيد محمد القصبي : شیخ الجامع الأحمدي وابن شیخ الجامع الأحمدي : العلامة الجليل السيد محمد ابن الإمام السيد محمد إمام القصبي الكبير ، سليل بيت العلم والولاية والتقى والوجاهة ، ولد يوم 15 ربيع الأول سنة 1255 هـ ، وربي في منزل والده ، فحفظ القرآن الكريم ، ونشأ مجتهدا في طلب العلم ، ولوعا باقتناء كنوز الفوائد ، و حفظ متون العلوم على اختلافها.

ولما أن تضلع وتخرج تولى وظيفة قراءة صحيح البخاري في الجامع الأحمدي ، سنة 1273 هـ وعمره حينئذ لا يتجاوز الثامنة عشرة ، وظل رغم تصدره للتدريس يجلس للدراسة في مجلس والده متعلما ، هذا وقد نال نقابة الأشراف هناك أيضا ، ومن تأليفه مجموع لطيف اسمه : (العقد الذهبي، مجموع مختارات أشعار القصبي) ، طبع سنة 1891م. ، وقد تعرض له الأستاذ علي محمد سالم – أحد المدرسين بالجامع الأحمدي – بالتهجم ، حيث ألف كتابا طبع سنة 1312 هـ وجعل عنوانه : (الانتقاد الأدبي ، على ستارات أشعار السيد محمد القصبي ، التي وضعها في كتابه الذي سماه العقد الذهبي).

وفي سنة 1312 هـ أورد صاحب (جريدة الإسلام) ما نصه : (واحتفل حضرة العالم الفاضل السيد محمد القصبي شیخ الجامع الأحمدي بمولد سيدنا الحسين ، فأم منزله بالجمالية حضرات صاحب السماحة السيد البكري نقيب الأشراف ، وشیخ المشايخ ، وأصحاب الفضيلة الشيخ محمد البنا مفتي الديار المصرية ، والشيخ الرافعي ، والشيخ حسن الطويل ، والشيخ سليمان العبد ، والشيخ سليم القلعاوي ، وغيرهم من العلماء والذوات والأعيان ، وقد أحييت تلك الليلة بتلاوة الآيات القرآنية الشريفة ، والأوراد المباركة، ووزعت الصدقات ، ثم ختمت الحفلة بالدعاء لسمو خدیوینا المعظم ، ورجال حكومته السنية ، وحبذا لو اقتصر في الموالد على مثل هذا الفعل المبرر وأبطل ما كان مغايرا للآداب).

ونال كسوة التشريف العلمية من الدرجة الأولى ، فلما توفي صدر الأمر بتوجيه هذه الكسوة التي انحلت بوفاة المترجم إلى العلامة الشيخ أحمد الرفاعي المالكي ، وفي سنة 1313 هـ قام بعض أهل الجامع وشكا منه لغرض في نفسه ، فاستقال الشيخ من وظيفته ، وصدر الأمر الملكي بضم الجامع الأحمدي إلى الجامع الأزهر ، وظل المترجم لحبه للعلم وإكرامه لأهله يتردد إلى الجامع الأحمدي ليمد المجاورین بنصحه وفضله ، وبنى مسجدا ، وعمر سبيلا يشرب الناس منه ، وبني مدفنا لدفن الفقراء ، وأنفق على ذلك كله من ماله الخاص ، وقد كان إسناده الذي يجيز به عن أبيه الشيخ محمد إمام القصبي ، عن العلامة محمد الطوخي ، عن العلامة حسن القويسني ، عن العلامة محمد الأمير الكبير بما في ثبته ، وقد توفي المترجم سنة 1316 هـ ، فرحمه الله رحمة واسعة.

الترجمة من كتاب : جمهرة أعلام الأزهر الشريف في القرنين الرابع عشر والخامس عشر الهجريين للشيخ أسامة الأزهري.

السيد حسين القصبي .. من رجال الحركة الوطنية

حسين محمد القصبي 1867 ـ 1927 م. : واحد من الزعماء المصريين المحليين الذين أسهموا في السياسة الوطنية ، والحركة القومية بقوة وحضور على المستويين القومي والمحلي ، كان اسمه حاضرا بقوة في الحياة السياسية منذ بداية القرن العشرين ، كان عميد عائلة القصبي في طنطا ، وهي عائلة لاتزال تمارس نفوذها المعنوي القوي حتي الآن ، وقد شارك في المجالس الوطنية ، وفي المجتمع السياسي ، وأسهم بصورة بارزة في قيادة الجماهير نحو تحررها.

ولد السيد حسين القصبي ، واسمه بالكامل حسين بن محمد إمام بن حسن بن محمد بن عيسي القصبي سنة 1867 في طنطا ، ونشأ بها ، وتلقي العلم في بيت والده علي علماء الجامع الأحمدي ، واشتهر في صغره بالذكاء والقدرة علي تحصيل العلم ، اختير حسين القصبي عضوا في مجلس طنطا البلدي ، وعضوا في مجلس المديرية ، وفيما بعد ثورة 1919 انتخب عضوا في مجلس الشيوخ عن مديرية الغربية.

ولما توفي والد حسين القصبي عهدت إليه عائلته بأمورها وأصبح معلى الرغم من صغر سنه كبير العائلة ، وأدار في حداثته أملاكه العقارية فأحسن إدارتها ، ووسع نطاقها على حد التعبير التقليدي المستخدم في مثل حالته ، كما عني بتحسين الإنتاج الزراعي ، واستحداث الأصناف الجديدة ، ونال الميدالية الزراعية سنة 1925 م. ، وقد أتاح له هذا النجاح موقعا سياسيا و وطنيا متقدما و رتب له زعامة مبكرة كان قادرا على الوفاء بمتطلباتها على مستوى الوطن وقد اختار بذكاء فطري أن يكون مع حركة الجماهير المرتبطة بالحزب الوطني ، و سرعان ما أصبح في طليعة المشتغلين بالحركة الوطنية.

وفي عهد الخديو عباس حلمي اشترك السيد حسين القصبي في الوفد الذي سافر إلي لندن برياسة إسماعيل باشا أباظة للمطالبة بالدستور والاستقلال ، ولم يكن في هذا غرابة ، فقد كان هذا الجيل لايزال يري نفسه قادرا علي أن يحقق بالحوار لبلاده كثيرا من المغانم والمكاسب حتي في علاقات الوطن مع المحتل البريطاني ، وقد سافر إسماعيل أباظة وزملاؤه إلي إنجلترا علي هيئة وفد مصري.

ويذكر أن ذلك الوفد سافر في صباح 14 يوليو 1908 إلي بورسعيد باعتباره ممثلا شعبيا للجمعية العمومية ، التي تمثل مصر والمصريين ، وقد ضم هذا الوفد بالإضافة إلي إسماعيل أباظة والسيد حسين القصبي كلا من : محمد الشريعي ، وعبد اللطيف الصوفاني ، وناشد حنا ، ومحمود سالم.

وقد خطب إسماعيل أباظة في اجتماع عام في فندق الكونتنينتال (يوليو 1908) ليوضح للمجتمعين أسباب سفر الوفد إلي إنجلترا ، وأجمل الغرض من السفر في أنه رفع صوت التضرر والاستياء للأمة الإنجليزية بعاصمة بلادها من ممانعة حكومتهم للحكومة المصرية من إجابة مطالب الجمعية العمومية و لتبديد الخرافات والأوهام التي ألصقها بهذه المطالب الحقة العادلة أعداء مصر والمصريين هنا وهناك وللتحذير من السياسة التي تسير عليها الحكومة الإنجليزية في مصر ، خصوصا في طريقة التعليم ، وتأخير الصناعة ، وحفظ الأمن ، لتنبيه الأمة الإنجليزية لحث حكومتها علي الوفاء بوعودها وعهودها للمصريين الذين ينتظرون منها احترام العهود ، وقد نشر هذا الوفد بعد عودته بيانا عن أعماله علي صفحات الجرائد.

توفي السيد حسين القصبي في شهر أغسطس سنة 1927 بالآستانة ، ودفن في طنطا ، وقد مدحه بعض من الشعراء بقصائد رنانة ، آثرنا نشر بعض أبيات مختارة مما قاله فيه أحدهم يصف غزارة فضله وعالي نسبه : (نسل الإمام فما ند له أبدًا .. في الفضل والحلم والأخلاق والنسب .. هو الحسين حليف المجد ذو همم .. به تجار الملا من شدة النوب ، إلى أن قال : نعماك طنطا فأنت الآن راقية .. عرش الكمال بفضل السيد القصبي).

المرجع : موقع الدكتور محمد الجوادي وكتاب صفوة العصر في تاريخ ورسوم مشاهير رجال مصر زكي فهمي.

طنطا في القرن التاسع عشر

يقول علي باشا مبارك عن طنطا : وهى وإن كانت من قديم الزمان عامرة كثيرة المتاجر والأسواق سيما بحلول سيدى (أحمد البدوى) فيها، فإنه هو السبب فى زيادة شهرتها، إلاّ أنها كانت عديمة الانتظام ضيقة الحارات، غير محكمة البناء، فكانت كثيرة العفونات والرطوبات، بسبب عدم تمكن الهواء والشمس من الدخول فى خلالها، فلذا كانت كل سنة تكثر بها الأمراض، ويتراكم فيها الوخم بعد فراغ الموالد وفى أثنائها.

ولما أنعم الله تعالى على هذه الديار بجلوس الجناب الخديوى إسماعيل باشا على تختها، شمل تلك المدينة بعنايته وحفّها برعايته، كما شمل غيرها من بلاد القطر، وأمر بإجراء التنظيمات فيها، بتوسعة الحارات وفتح الشوارع المستقيمة، ورتب لها مهندس تنظيم، وحكيم صحة، وفتحت فيها عدة شوارع وحارات ذات اتساع واعتدال، فتمكنت دواعى الصحة من أزقتها وبيوتها، وحسن حالها وازدادت الرغبة فى سكناها فسكنها كثير من أهل الوطن والأغراب، من شوام وأروام وفرنساوية وإنكليز، وطليانية ونمساوية ومالطية ويهود، حتى صار عدد أهلها كثيرا، وكثرت فيها أنواع المتاجر.

وقد صدر الإذن من طرف الخديوى المذكور لديوان الأوقاف، بتقسيم الفضاء الواقع فى غربيها بجوار ديوان المديرية الجديد على الراغبين، وتحكيره، وعمل لذلك الرسومات اللازمة، وجرت العمائر فيه بالفعل على طبق الأوامر الخديوية، فبنيت هناك أبنية فاخرة وعمائر جليلة، وكان تقسيم ذلك ورسمه وبيان كيفية الإجراء على يدنا وبمعرفتنا مدة نظارتنا على الأوقاف المصرية، ولا شك أن ذلك يزيد فى بهجة المدينة، وعماريتها وكثرة سكانها.

وقد بلغ محيطها الآن نحو مائة وثمانين فدانا، واحتوت على عدة قيساريات فى وسطها، وجميع جهاتها بحوانيت وخانات وفنادق، وكلها مشحونة بالمتاجر والبضائع الخارجية والداخلية، من كل ما يرد على القطر أو ينتج منه، وبالصنائع والحرف التى لا تقف عند حد، وعلى عدة وابورات وبساتين، وسواق وأسواق، وأضرحة لكثير من الأولياء، وقصور مشيدة بالمونة والبياض ذات شبابيك من الحديد والزجاج والخشب المخروط، إلى غير ذلك مما لو استقصى قصا.

وبها كنيستان إحداهما للأقباط جددت فى هذا العهد، وكان الصرف عليها من طرف الأقباط القاطنين هناك والمترددين عليها، والثانية للأروام بنيت عام ألف ومائتين وأربع وتسعين، وكان الصرف عليها من طرف الأروام المقيمين بها والمترددين عليها أيضا ، وسوقها العمومى كل يوم اثنين، يباع فيه الكثير من أصناف السلع كالأنعام والخيل والبغال والحمير، والملبوسات الحرير والقطن والجوخ والصوف، وفروع العطارة وأصناف الحبوب، والطيور والسمك وغير ذلك.

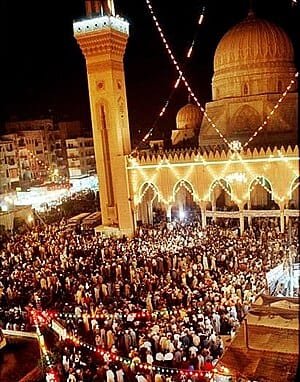

مساجد طنطا

في الخطط التوفيقية : وأعظم مساجدها مسجد سيدى أحمد البدوى ، فإنه لا يفوقه فى التنظيم وحسن الوضع والعمارية من المساجد إلا قليل، وهو فى وسط البلد تقريبا يحيط به أربعة شوارع، وفى ضلعه القبلى مقام قطب الأقطاب سيدى أحمد البدوى ، وعلى ضريحه مقصورة من النحاس الأصفر فى أحسن شكل، وقبة عالية مثل قبة الإمام الشافعى، وبداخله أيضا مقام تلميذه سيدى (عبد المتعال)، ومقام سيدى (مجاهد)، وبه نحو ستين عمودا من الرخام الأبيض.وله فى تدريس العلوم به شبه بالجامع الأزهر، ففيه نحو ألفى طالب غير المدرسين ولهم شيخ كشيخ الأزهر.

وللمسجد أربع منارات فى زواياه الأربع، اثنتان كاملتان واثنتان مزمع على تكميلهما، وله سبعة أبواب، واحد بالضلع القبلى وآخر بالشرقى وثالث بالبحرى وأربعة بالضلع الغربى، وله ميضأة متسعة جدا أكثر من عشر فى عشر، وحنفية حسنة ومرافق كثيرة، وبينه وبين الميضأة أبنية متسعة ذات أود كثيرة معدة لإقامة المجاورين بها، وله ساقية معينة بعد مائها عن سطح الأرض فى زمن الصيف عشرون مترا، وتحت المرافق مجرى بمواسير من الرصاص لصرف الفضلات إلى ترعة جعفرية القاصد، تمتد نحو أربعمائة متر.

ومسطح الجامع بمرافقه أكثر من فدان ونصف، وهو جامع عتيق، وقد حصل هدمه والشروع فى تجديده من مدة المرحوم عباس باشا إلى أن تم على أحسن نظام فى زمن الخديوى إسماعيل باشا، وكان رسمه على هذا الوضع الجليل، بنظر وملاحظة صاحب العلوم والمعارف والمحاسن واللطائف، البالغ فى فنون الرياضة منتهاها، سعادة المرحوم (بهجت باشا) عامله الله بالإحسان، وتغمده بالرحمة والرضوان، وجميع مصارفه فى البناء وغيره من أوقافه، فإن له أوقافا جمة لا تحصيها إلاّ الدفاتر.

ثم مسجد البوصة وهو جامع عتيق يقال أنه من زمن الصحابة، له منارة وبابان، ويقيم به جملة من طلبة العلم، وفيه درس دائم وبه ضريح الشيخ محمد البهى، فلذا يسمى شارعه بشارع البهى، ومسجد الشيخ مرزوق بشارع سيدى مرزوق، له منارة وبابان، ومسجد الشيخ إمام القصبى بدرب سيدى سالم، بناه المذكور فى أحسن نظام، وجعل له ثلاثة أبواب بمنارة، ومسجد عز الرجال، وهو مسجد قديم بشارع دائر الناحية بالقرب من القنطرة، ومسجد الشيخ مسعود بدرب سيدى مسعود، ومسجد سيدى نوار شرقى البلد بجوار الجبانة،

ومسجد الشيخ حمزة بدرب الأبشيهى، ومسجد الغمرى فى طرف البلد من الجنوب الشرقى، وهو مسجد قديم به قبر سيدى سنبل، ومسجد سيدى محمد البابلى، وهو زاوية قديمة فى درب الأثر وقد جدد الآن، ومسجد الجيارين، وهو زاوية صغيرة بدرب الجيارين، ومسجد الصول وهو زاوية بالمنشأة الشرقية بقرب فرع دمياط من السكة الحديد، جددها محمد غريب عمدة طندتا سابقا، ومسجد سيدى مجاهد وهو زاوية بالمنشأة البحرية، جددها خضر أفندى ناظر زراعة شفلك دار البقر، ومسجد الشيخ على الفقيه، وهو زاوية بدرب الغلال جددها محمد بيك المنشاوى.

وفيها مقامات كثير من أولياء الله تعالى، فمن ذلك مقام الشيخ سالم والشيخ العراقى الكبير، والعراقى الصغير والشيخ الحمولى، وسيدى فريج وسيدى مضيها وسيدى نافع، وسيدى خليل وسيدى عبد الحق، وسيدى أبى الغيط وسيدى نوح، وجميعهم من داخل البلد وحواليها غير من بجانبها.

أعيان طنطا

يقولى علي باشا مبارك : ومن أعظم قصورها ومنازلها الفاخرة، كشك للخديوى ثم قصر لإسماعيل باشا صديق ناظر المالية سابقا، فى وسط منتزه من الرياحين وأشجار الفاكهة، وقصر المرحوم حسين باشا صبرى، ويتبعه جنينة ذات رياحين وفواكه أيضا، وقصر المرحوم فاضل باشا، وقصر هلال بيك، وقصر عبد العال بيك، وقصر محمد بيك الصيرفى، وقصر محمد بيك حموده، وقصر مصطفى بيك صبحى.

وقصر ديوان المديرية فى جنوبها الغربى بشارع الدائر، قريب من محطة السكة الحديد، يحتوى على ديوان المديرية بجميع فروعه، وعلى مجلس استئناف الوجه البحرى، ومجلس الزراعة ومفتش الصحة، وباشمهندس الغربية والمنوفية والمحكمة الشرعية الكبرى. وبشارع الدائر أيضا ديوان الضبطية، وفيه المجلس البلدى ومجلس الدعاوى وما يتبع ذلك، ومنزل عمارة العشرى.

ومنزل إبراهيم أفندى عبد الحليم، وهو انسان لطيف ظريف كامل الأخلاق علىّ الهمة كريم النفس، يحب العلماء ويكرمهم يميل بطبعه إلى الأدب علما وحالا، ويعظم أهله، متوسط الأمر فى الثروة منتظم فى معيشته وحاله، أكثر الله فى المسلمين من أمثاله، ومنزل الأستاذ الإمام القصبى، ومنزل حسن أفندى خطاب، ومنزل مصطفى أفندى محمود الحكيم، ومنزل الست مباركة، ومنزل الخواجة أنطون الحملى، ومنزل الشيخ مصطفى الخادم.

وأشهر خاناتها التجارية خان المرحوم يعقوب بيك، وأشهر وكائلها التى تنزل بها الأغراب وكالة المرحوم محمد العجيزى بجوار حلقة القطن، ووابوراتها فوق اثنى عشر وابورا، منها وابور لدائرة المرحومة والدة الخديوى إسمعيل، ووابور الخواجة حمص الإنكليزى على ترعة جعفرية القاصد لحلج القطن وطحن الحبوب وسقى المزروعات، ووابور الحاج محمد العجيزى لحلج القطن، ووابور الخواجة نصر كذلك، ووابور أحمد بيك المنشاوى، ووابور الخواجة الارداحى، ووابور الخواجة اسكندر مرسينا، ووابور الخواجة بخر بنتو، ووابور الخواجة معوض، ووابور الخواجة الضامانى، ووابور إسمعيل باشا صديق، وجميع هذه الوابورات مجعولة لحلج الأقطان، ووابور الخواجة بلانط لحلج القطن وطحن الغلال، ووابور الخواجة بستريه للطحن فقط.

وبساتينها نحو ستة فمنها بستان الحاج محمد العجيزى فيه أغلب أصناف الفواكه، وبستان محمد بك الصيرفى، وبستان محمد الغريب، وبستان الأستاذ القصبى، وبستان الشيخ محمد أبى النجا شيخ الدلائل، وبستان المعلم عبد الملك أفندى نسيم القبطى، وكلها تشتمل على أنواع الفواكه والخضر.

وسواقيها معينة عذبة الماء نحو اثنتى عشرة ساقية، عمقها من ثمانية أمتار إلى تسعة، فمنها ساقية محمد العجيزى، وساقية محمد الغريب، وساقية محمد بك الصيرفى، وساقية ورثة مصطفى أبى سنجر، وساقية الإمام القصبى، وساقية الشيخ محمد أبى النجا، وساقية الحاج أحمد البدراوى، وساقية الجامع الأحمدى، وساقية عبد الملك نسيم، وساقية عبد الحق النجار، وساقية رزق عبده القبطى.

وفيها حمامان أحدهما تابع لوقف الأحمدى، والآخر للشيخ مصطفى الخادم، وفيها ثمانية صهاريج، أعظمها صهريج الجامع الأحمدى عند بابه الغربى، ثم صهريج على بك عند الباب القبلى لذلك الجامع، ثم صهريج الست مباركة فى شارع الدائر.

قصة المولد

يقول علي باشا مبارك : وسمعت من بعض المشايخ أن أصل عمل ذلك المولد، أن أتباع السيد لما سمعوا بوفاته، حضروا باتباعهم إلى طندتا ليعزوا فيه خليفته سيدي عبد المتعال، وكانوا كثيرين جدا متفرقين فى البلاد، وكانت طندتا وقتئذ قرية صغيرة لا تسع هذه الجموع، فضربوا خيامهم خارجها حيث يعمل المولد الكبير، وأقاموا فى تلك الخيام ثلاثة أيام، فلما أرادوا الرحيل شيعهم الشيخ عبد المتعال فقالوا له: هذه عادة مستمرة نحضر ههنا كل عام فى هذا الميعاد إن شاء الله تعالى إلى ما شاء الله، واستمرت هذه العادة فنشأ من ذلك المولد الكبير، وكان فى الأصل ثلاثة أيام ولم يزل يزداد إلى أن وصل إلى ما هو عليه الآن،

كما أن منشأ ركوب الخليفة الذى يكون فى آخر المولد، هو ركوب الشيخ عبد المتعال لتوديع هؤلاء المشايخ، وأما منشأ المولد الصغير فهو أن الشيخ (الشرنبلالى)، أحد مشايخ الطائفة الأحمدية، حضر للزيارة مع تلامذته وأتباعه فى غير وقت المولد، فأقام هناك ليالى فى الأذكار والعبادات، فاتخذ ذلك عادة كل سنة، لأن عادة أصحاب الطرق أنهم متى وقع لهم شئ مرة اتخذوه عادة فلذا كان ذلك المولد يعرف فى أول أمره بالمولد الشرنبلالى،

وأما المولد الرجبى فهو منسوب إلى الشيخ (الرجبى) أحد مشايخ الطريقة الأحمدية، حيث بدا له أن يجدد العمامة التى على مقام السيد، فاتخذ لها مقدارا كافيا من الشاش المصبوغ باللون الأخضر، وحضر به مع جماعته ومريديه، ودخلوا طندتا فى موكب من المشايخ والمريدين والفقراء فصار ذلك عادة إلى الآن، ويعرف ذلك المولد أيضا بمولد لف العمامة، وتجدد فيه العمامة كل عام، فصارت موالده ثلاثة وقررت مواعيدها بالشهور القبطية رعاية لأوقات النيل والرى، ولا تتغير مواقيتها إلاّ بأوامر من الحكومة حسب مقتضيات المصالح، والذى عليه العمل الآن أن المولد الكبير فى أول شهر مسرى، والصغير فى أول برمودة، والرجبى قبل الصغير بنحو شهرين، انتهى.

مختصرا بعضه من طبقات الشعرانى وبعضه من كتابنا علم الدين، وقد طار صيت المولد الكبير والصغير فى الآفاق، وهرعت إليهما الناس من كل فج، فلا يفوقهما فى الاحتفال والجمع غير موسم الحج الشريف، بل لا يساويهما مولد من موالد الدنيا فيما نعلم، مع ما اشتملا عليه من أنواع المتاجر، وكثرة الإنفاق سيما بعد حدوث السكة الحديد، فلها هناك محطة مزدحمة إلى الغاية، وفى أوقات الموالد يكون ازدحامها فوق الطاقة، وأما المولد الرجبى فهو مولد مختصر بالنسبة لغيره كما يعرفه من رأى هذه الموالد.

سيجر

في العصر الفاطمي أنشأ الخليفة الحاكم بأمر الله قرية بجوار طنطا نسبت إليه وعرفت بالحاكمية وهي اليوم حي من أحياء طنطا وقد ذكرها ابن الجيعان في القرن التاسع الهجري ضمن إقطاعات القبائل العربية في كتاب التحفة السنية فقال : الحاكمية مساحتها 200 فدان عبرتها 250 دينار كانت باسم المقطعين والآن باسم العربان ، المعشوقة مساحتها 611 فدان بها رزق 9 أفدنة ونصف عبرتها 700 دينار كانت للمقطعين والآن لهم وللعربان ، وجاء في الخطط التوفيقية : الحاكمية فى مشترك البلدان هما قريتان بمصر منسوبتان إلى الحاكم ابن عبد العزيز متملك مصر الأولى الحاكمية الشرقية من نواحى الشرقية الثانية الحاكمية فى كورة الغربية انتهى.

وذكرها محمد رمزي في القاموس الجغرافي فقال : كفر سيجر قرية قديمة دلني البحث على أنها كانت تسمى الحاكمية وردت في المشترك لياقوت وفي قوانين ابن مماتي وفي تحفة الإرشاد وفي التحفة من أعمال الغربية ، وفي تاريخ سنة 1228 هـ قيد زمامها باسم كفر سيجر وهو اسمها الحالي ولا يزال الحوض المجاور لسكن كفر سيجر محتفظا باسمه القديم وهو الحكامية القبلي رقم 6 المحرف عن الحاكمية كما علمت من كبار السن بهذه القرية ، وكان يوجد بجوار هذه القرية قرية أخرى تسمى المعشوقة وردت في قوانين ابن مماتي وفي تحفة الإرشاد وفي التحفة من أعمال الغربية وورد في دليل سنة 1224 هـ أنها مشتركة مع الحاكمية بولاية الغربية ، وبالبحث تبين لي أن المعشوقة قد اندثرت وأضيف زمامها إلى الحاكمية وهي كفر سيجر هذا وصارا ناحية مالية واحدة بهذا الاسم.

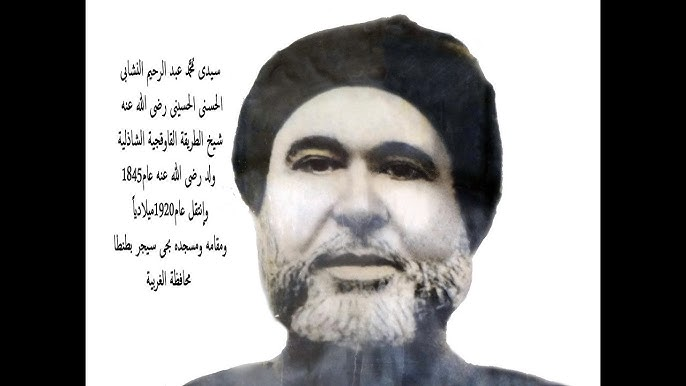

ومن أشهر أعلامها سيدي محمد عبد الرحيم النشابي والذي جاءت ترجمته في كتاب جمهرة أعلام الأزهر الشريف في القرنين الرابع عشر والخامس عشر الهجريين للشيخ أسامة الأزهري حيث يقول : خطيب الجامع الأحمدي وشيخ الغربية العارف بالله العلامة الجليل الشيخ أبو المعارف محمد عبد الرحيم بن عبد الوارث بن خليل ابن علاء الدين بن إبراهيم النشابي الحسني الشافعي الجرجاوي أصلا ، الطنطاوي إقامة ودارا المنتهي نسبة إلى سيدي عبد الله أبي نشابة – بضم النون – من أهل الصلاح والولاية والفضل وهو – أي الجد عبد الله – من أهل الظاهرية بلدة من البحيرة تبع مركز شبراخيت غربي بحر رشید.

وقد ولد في حي النفادة في جرجا يوم 25 جمادى الآخرة سنة 1264هـ الموافق 3 يونيو سنة 1849م وكان مشهورا عند أهل جرجا بالسيد عبد الرحيم صبيحة وحفظ القرآن الكريم هناك ورغب في طلب العلم وانتقل مع أبيه من جرجا إلى القاهرة فجاور في الأزهر وسكن بحارة عنبر قرب سيدي الإمام أحمد الدردير وكان إذا دخل الجامع الأزهر وهو صغير ورأی العلماء في حلقات دروس العلم ذهب إلى بيته وأحضر رفاقه الصبيان وأجلسهم وصار يعلمهم لشدة حبه وتعلقه بما رأى.

ثم رحل إلى طنطا وأقام بها ودرس على علماء الجامع الأحمدي وأخذ العلم والإجازة عن جماعة وتخرج واشتغل بالتدريس في الجامع الأحمدي ، وأما شيوخه فمنهم العلامة الشيخ محمد إمام القصبي شیخ الجامع الأحمدي وترجمته هنا في وفيات سنة 1316 هـ ، والعلامة أبو المحاسن القاوقجي وترجمته هنا في وفيات سنة 1305 هـ وهو عمدته ، ومنهم العلامة الشيخ حسن العدوي الحمزاوي ومنهم العلامة أحمد بن مصطفى الكمشخانوي وأجيز منهم في أسانيدهم ومروياتهم.

وبعد أن مات خطيب الجامع الأحمدي كلف هو بالخطابة فيه فقبلها مكرها وعكف على التدريس في الجامع الأحمدي وعرف بشيخ الغربية نظرا إلى أن طلاب الجامع الأحمدي كان لهم سجلات کالأزهر وللمساكن نظام كنظام أروقته ولطلبة كل جهة شيخ هم المرحومون : السيد محمد عبد الرحيم للغربية والشيخ بيومي أبو ريا للمنوفية والشيخ السنتريسي للشرقية والشيخ مرسي علي طبل للبحيرة.

وقد ألف دیوانا للخطب اسمه الفيض المحمدي في خطب الجامع الأحمدي طبع وقد قرظه جماعة من العلماء منهم العلامة الكبير محمد الأبياري المغربي الهلالي ، ومجموع استغفارات واستغاثات ومجموع أوراد وأحزاب وأسرار الحقيقة لمن يسلك الطريقة ، وقد توفي إلى رحمة الله تعالی ظهر يوم الخميس 27 جمادی الثانية سنة 1338 هـ الموافق 18 من مارس سنة 1920م ودفن في مقامه في قرية سيجر في طنطا.