مركز بني عبيد

مدينة بني عبيد الحالية بالدقهلية سميت على عشيرة بني عبيد الجذامية والتي كانت فيها زعامة الحلف الجذامي القضاعي طوال العصور الإسلامية والتي كانت تضم أيضا الشواكرة في منية عدلان وكل من بني حصن وبني خليفة من الزهايرة الجذاميين بالإضافة إلى كل من بني سنان وبني شهاب وبني فضل من عذرة القضاعية وكانت لهم الهيمنة على منطقة تمى الأمديد وأجوارها وذكرت إقطاعاتهم من المناشير المملوكية الرسمية.

ويقول عنهم أبو العباس القلقشندي في كتابه نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب : ” بنو عبيد بطن من جذام من القحطانية وهم بنو عبيد من مالك بن سويد بن زيد بن جذام بن حرام ومن عقبه بنو أسير ومنهم طائفة بالحوف من الشرقية من الديار المصرية ، وفيهم الأمرة والأمرة الآن فيهم في بني بقر .. وبنو عبيد أيضاً بطن من زهير بن جذام من القحطانية مساكنهم بالدقهلية والمرتاحية من الديار المصرية ” ..

وذكر كذلك عددا من القبائل القضاعية التي سكنت إلى جوارهم فقال : ” وبنو سنان بطن من الحمارسة من كنانة عذرة من القحطانية ومساكنهم بالدقهلية والمرتاحية من الديار المصرية .. وبنو شهاب بطن من الحمارسة من كنانة عذرة من القحطانية مساكنهم الدقهلية والمرتاحية من الديار المصرية .. والفضليون بطن من الحمارسة من كنانة عذرة من كلب من القحطانية مساكنهم الدقهلية والمرتاحية من الديار المصرية ” ..

وقد تأسست في العصر المملوكي عدة قرى جديدة تنسب لهذه العشائر وهي منية فارس ومنية سويد ومنية الطبيل ومنية عدلان ثم أضيف إليها في العصر العثماني كل من اليوسفية والصلاحات (نسبة إلى عرب الصلاحات) ، لكن أقدمهم في التأسيس كانت قرية ديسة بني عبيد التي منحت لشيوخ القبيلة في أول العصر المملوكي حيث ذكرها ابن الجيعان في كتاب التحفة السنية بأسماء البلاد المصرية فقال :

” ديسة بني عبيد مساحتها 1169 فدان بها رزق 6 أفدنة عبرتها 2100 دينار كانت للمقطعين والآن لهم وللعربان وأملاك وأوقاف ورزق ” ، وجاء في القاموس الجغرافي : ” بني عبيد هي من القرى القديمة كانت تسمى ديسة بني عبيد وردت في التحفة من أعمال الدقهلية ثم اختصر اسمها فوردت بني عبيد في تربيع سنة 933 هـ ثم في دفتر المقاطعات سنة 1079 هـ وفي تاريخ سنة 1228 هـ وهو اسمها الحالي “.

تمى الأمديد وثورة البشموريين

يحكي الكندي عن ثورة البشموريين في كتاب الولاة والقضاة فيقول : ” ثمَّ انتقضت أسفل الأرض كلّها عربَها وقِبْطها فِي جمادى الأولى سنة ستّ عشرة وأخرجوا العُمَّال وخالفوا الطاعة وكان ذَلكَ لسُوء سيرة العُمَّال فيهم ” ، وكانت منطقة تمى الأمديد واحدة من مراكز الثورة التي اندلعت أيضا في دميرة والمحلة وسخا وخربتا (بالقرب من كوم حمادة بالبحيرة حاليا) وبلاد البشمور (بالقرب سيدي غازي بكفر الشيخ حاليا) ..

وتحرك من الفسطاط جيشان واحد باتجاه تمى الأمديد وحدها بقيادة الوالي عيسى بن منصور حيث لاقى مقاومة شرسة من العرب والأقباط الذين هزموا في النهاية ، أما الجيش الآخر بقيادة الأفشين فقد هزم عرب المحلة حيث قتل زعيمهم أبو ثور اللخمي وأعدم ابن عبيدس الفهري ثم أخضع الأقباط في دميرة وتوجه بعدها فهزم بني مدلج في خربتا واستسلم أقباط سخا بتدخل البابا يوساب وفي النهاية توجهت الجيوش لبلاد البشمور ..

وكانت تمى الأمديد تتكون من قريتين إحداهما قديمة يسكن فيها القبط وعرفت باسم تمى أما الأخرى فقد أنشأها العرب في الناحية الجنوبية الغربية منها وأطلقوا عليها اسم تل عبد الله بن سلام ، ثم قسمت المنطقة إلى زمامين زراعيين واحد في تمى والآخر أطلقوا عليه المنديد ثم حرف إلى الأمديد بسبب وجود أطلال مدينة منديس القديمة في ناحية الشمال الغربي ثم بعد ذلك اندمجت القريتان وعرفتا معا باسم تمى الأمديد (في الدقهلية حاليا) ..

وكانت تمى الأمديد مركزا دائما للثورات خلال عصر الولاة بفضل قيادة واحد من فرسانها الشجعان وهو عثمان بن مستنير الجذامي وهو واحد من أهم زعماء العرب اليمانية في الحوف الشرقي حيث قاد أول تلك الثورات في عام 196 هـ ضد الوالي حاتم بن هرثمة ثم قام بحركة عسكرية أخرى في عام 197 هـ ضد الوالي عباد بن محمد ثم أرسل من قبله يزيد بن الخطاب الكلبي فسيطر على المحلة وأجوارها وهزم جيش الوالي ..

بعد ذلك قام بمناصرة عبد العزيز بن وزير الجروي في ثورته عام 199 هـ والتي استقل فيها بالوجه البحري وفرض تعيين الولاة على الفسطاط ، وظل دور الجذاميين في تمى الأمديد حاضرا بقوة في الاضطرابات التي وقعت قبل ثورة البشموريين وكذلك بعدها حيث اشتركوا في ثورة يحي الجروي في سنة 218 هـ بسبب قطع العطاء عن العرب وظلت دائما مركز للثورات ومقرا لزعماء جذام حتى العصر المملوكي ..

وقد ذكرها علي باشا مبارك في الخطط التوفيقية فقال : تمى الأمديد قرية قديمة من مديرية الدقهلية بقسم السنبلاوين فى جنوب ناحية البيضاء بنحو ألفين وخمسمائة متر وفى الشمال الشرقى لناحية قنيبرة بنحو ستة آلاف متر ، وبها تل قديم يقال له تل تمى به آثار بناء قديم من حجر دستور وطبخ ، وبجواره مقام شهير يعرف بمقام سيدى عبد الله بن سلام يعمل له مولد فى كل سنة يجتمع فيه كثير من الزوار والتجار من البلاد المجاورة لها ومن بلاد الشرقية وتنصب فيه الخيام ويستمر على ذلك ثمانية أيام مع المسابقة بالخيول فى كل يوم والبيع والشراء فى أصناف التجارات ، وعمدتها إسمعيل حسن هو رئيس مجلس مركز السنبلاوين.

محلة دمنة .. قاهرة الصليبيين

في القرن الثاني الهجري تأسست في الوجه البحري قرابة ستين بلدة سميت (محلة) ويقصد بها منزل القبائل العربية إذا جاوزت مائة بيت ولم تطلق على غيرها في العصور اللاحقة ويقع معظمها في وسط وغرب الدلتا وذكرت في كتب التاريخ والجغرافيا وأشعار العرب ، ومنها ثلاثة فقط تحولت إلى مدينة وهي محلة دمنة بالدقهلية والمحلة الكبرى بالغربية ومحلة عبد الرحمن (الرحمانية) بالبحيرة وكانت عادة تسمى على اسم القبيلة أو زعيمها أو أقرب قرية لها أو المعلم الأشهر المجاور لها.

وقد نسبت محلة دمنة إلى موضع أثري قريب من العصر الروماني حيث كانت كلمة دمنة عند العرب تعني الأطلال وجاءت في تعبيرات عدة منها ما جاء في الأثر : ” إياكم وخضراء الدمن ” ، وفي قول زهير بن أبي سلمى : ” أمن أم أوفى دمنة لم تكلم ” ، وفي قول العرب : ” بينهم دمنة لم تنته ” ، وقولهم : ” رحلت القافلة ولم يبق إلا آثار الدمن ” ، وقد ذكرت بهذا الاسم في قوانين الدواوين ونزهة المشتاق وتحفة الإرشاد والتحفة السنية وتاج العروس والقاموس الجغرافي للبلاد المصرية.

وتقع محلة دمنة على الساحل الجنوبي للبحر الصغير في منتصف المسافة بين العاصمة القديمة للدقهلية أشمون الرمان شرقا والعاصمة الجديدة لها وهي المنصورة غربا ، وقد عمرت المنطقة سكانيا في زمن قياسي ونشأت حول محلة دمنة عدد كبير من القرى الجديدة الملحقة بها مثل جزيرة محلة دمنة ومنية محلة دمنة في الجانب الشمالي من البحر وقرية قباب البازيار (القباب الكبرى) وقباب العريف (القباب الصغرى) كما نشأ بالقرب منها ميناء نهري صغير هو قرية المرساة الحالية.

وبسبب الموقع المتميز تحمل سكان محلة دمنة عبء مواجهة الصليبيين في أكثر من مرة منها دورهم في مهاجمة الحملة الصليبية الخامسة التي وصلت إلى البرامون القريبة منها وانتهت بهزيمة الصليبيين بعد فتح السدود وإغراقهم في الفيضان وتوقيع المعاهدة التي عرفت باسم (استسلام برمون) ، وفي الحملة الصليبية السابعة قام الأهالي بمهاجمة مؤخرة جيش الكونت دارتوا الذي عبر بقواته البحر عند قرية سلمون طريف (سلمون القماش الحالية) والتي تلاصق محلة دمنة من جهة الغرب وأبيد هذا الجيش على مشارف المنصورة.

وفي القرن الثامن الهجري نزل بها القطب الصوفي الشيخ صالح الدمناوي من تلاميذ السيد البدوي ، وفي القرن العاشر الهجري نزل بها ولي الله تعالى السيد علي دويب المتوفي عام 937 هـ وهو صاحب الضريح المعروف بالبلدة ، وفي العصر الحديث قادت محلة دمنة المقاومة الشرسة في المنطقة ضد الحملة الفرنسية بزعامة الشيخ صالح وحيش إمام مسجد الأربعين والثائر علي العديسي الذي قاد جمع المتطوعين من أبناء عائلات البلدة ومن المماليك وتمكن من إبادة القوات المهاجمة وسحق الفرنسيين.

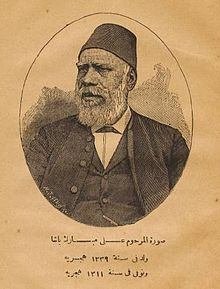

برنبال .. بلدة علي باشا مبارك

يقول علي باشا مبارك عن قريته برنبال في الخطط التوفيقية : ” وبرنبال الثانية والثالثة كلاهما من مديرية الدقهلية بمركز محلة دمنة واقعتان على البحر الصغير ، إحداهما يقال لها برنبال القديمة وهى البحرية ، والأخرى برنبال الجديدة ، وبينهما نحو نصف ساعة ، وتجاه القديمة ناحية منية القمص ، وتجاه الجديدة كفر علام وفى قبليها كفر قنيش.

وفى برنبال القديمة ثلاثة مساجد وفيها مضيفة لبعض أكابرها بالآجر والمونة وحولها قليل أشجار ، وفى برنبال الجديدة مسجد ومنزل مشيد للوالد رحمه الله ، وفيها أربع مضايف ومنظرة حسنة لبعض أكابرها ، ومعملان للدجاج ومصبغتان ، وأربعة أنوال لنسج الصوف وعشر طواحين ، ودكان واحدة يباع فيها العقاقير ، وضريح ولى يسمى أبا عيسى بلا قبة.

وفى شمالها فى أرض المزارع ضريح الشيخ منصور بلا قبة أيضا ، وفيها وابوران أحدهما ثابت والآخر كومبل ، ولنا فيها دوار أوسية ، وفيها باعة يبيعون الخضر والفسيخ ونحو ذلك ، ونواتيه ونجارون ومكتب لتعليم القرآن ، وجبانتها فى جهتها الجنوبية ، وحاراتها أربعة ممتدة من الشرق إلى الغرب على استقامة واحدة ، وليس فيها من الأشجار إلا نخلتان ، وكان يعمل بها كل سنة ليلة لسيدى أحمد البدوى ثم بطل ذلك من سنين.

ونقول : إن قرية برنبال الجديدة هى مسقط رأسى وبها نشأت ، وكانت ولادتى فى سنة ألف ومائتين وتسع وثلاثين هجرية ، كما أخبرنى بذلك أبى وأخى الأكبر المرحوم الحاج محمد ، المتوفى فى شهر رمضان سنة 1293 هـ ، ووالدى هو مبارك بن مبارك بن سليمان ابن إبراهيم الروجى . ذكر لى أخى المذكور أن جدنا الأعلى من ناحية الكوم والخليج قرية على بحر طناح.

وبسبب فشل كبير حصل فى البلد تشتتت عائلتنا فى البلاد ، فمنهم من أقام بناحية دموه وهم عائلة البحالصة ، ومنهم من أقام بناحية الموامنة ، ولم يبق منهم بالبلد الأصلية إلا أولاد غيطاس ، وأقام جدنا الأكبر إبراهيم الروجى بناحية برنبال الجديدة مكرما معظما ، فكان هو إمامها وخطيبها وقاضيها ، وبعد موته عقبه ولده سليمان على وظيفته ، وعقب سليمان ابنه مبارك.

ولما رزق مبارك الذى هو الجد الأدنى بأبى سماه على اسمه ونشأ على وظيفة آبائه وأجداده ، وهكذا أكثر العائلة ، فلذا كانت تعرف فى البلد إلى الآن بعائلة المشايخ وهى عائلة كثيرة الفروع بحيث إن منها فى البلد حارة كاملة تعد نحو مائتى نفس ، ولهم بها وظيفة القضاء والخطبة والإمامة وعقود الأنكحة والكيل والميزان.

وكانت لهم رزقة بلا مال ولم يكن عليهم شئ مما على الفلاحين ولا لهم علائق عند حكام الجهات ، وبقوا على ذلك إلى أن حصل ضعف أكثر أهل الناحية عن فلاحة الأرض ، وانكسرت عليهم أموال الديوان فرمى الحكام على هذه العائلة مقدارا من الأطيان وطلبوا منهم أموالها المنكسرة عليها.

وضربوا عليهم بعض ضرائب ، وشددوا فى خلاصها بالسجن والضرب كأسوة الفلاحين ، فضاق خناقهم من ذلك لعدم اعتيادهم الإهانة وبعد بذلهم ما بأيديهم وبيعهم المواشى وأثاثات البيوت رأوا أن لا ملجأ لهم من ذلك إلا الفرار ، ففارقوا البلد وتفرقوا فى البلاد فنزل والدى بقرية الحماديين من بلاد الشرقية وعمرى إذ ذاك نحو ست سنين.

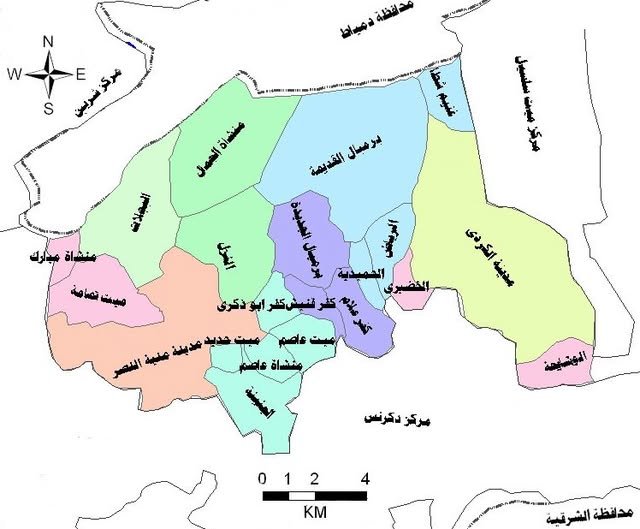

منية النصر ومنيات الأندلس

مدينة منية النصر بمحافظة الدقهلية تستمد اسمها من كلمتين .. الأولى (منية) وهي لفظة أطقت على بعض القرى المصرية منذ عصر الولاة وقد استعمل اللفظ في الأندلس للدلالة على المدن الجديدة العامرة مثل منية الرصافة التي بناها عبد الرحمن الداخل تيمنا برصافة جده هشام بن عبد الملك بالشام ومنية الزبير ومنية عجب (زوجة الخليفة الحكم) ومنية نصر (مولى عبد الرحمن بن الحكم) والمنية المصحفية (نسبة للوزير المصحفي) وربض منية عبد الله وربض منية المغيرة ومنية العامرية (نسبة للمنصور بن أبي عامر) وعرفت في التاريخ باسم (منيات الأندلس) ..

وفي مصر توسع استعمالها عند الفاطميين والأيوبيين والمماليك حيث كانت تطلق على الإقطاع الممنوح وغالبا ما يكون زمامها الزراعي جديدا أما إذا كانت مستقطعة من زمام أقدم منها فيطلق عليها (كفر) ، وجاءت مرادفة مع كلمة حصة في السجلات الرسمية فيقال مثلا : ” منية محلة دمنة وهي حصة محلة دمنة ” ، وجاءت بالجمع إذا كانت أكثر من إقطاعية مثل منى سندوب ومنى واهلة ، ودائما تنسب لشخص أو قبيلة أو مكان مجاور مثل منية ابن خصيب (مدينة المنيا الحالية في الصعيد) ومنية القمح بالشرقية ومنية غمر وحماد (ميت غمر الحالية) ..

والكلمة الثانية من (منية النصر) بسبب تسميتها القديمة مع الفتح الإسلامي حيث تأسست بجوار قرية بهرمس القديمة وأطلق عليها اسم الأنصار وقد وردت بهذا الاسم في كتاب نزهة المشتاق للإدريسي حيث ذكرها باسم (قرية الأنصار) وحدد موقعها الجغرافي على الضفة الغربية لساحل البحر الصغير على مسافة عشرة أميال من شمون (أشمون الرمان) وعشرين ميلا من وبيدة (كفر أبيدة بجوار ميت الخولي) ، وقد حرف اسمها في العصور اللاحقة إلى ميت النصارى بسبب وجود قرية مندثرة بجوار شارمساح كانت تحمل نفس الاسم لكن في 16 يوليو عام 1929 م. تم تسميتها (منية النصر) بناء على طلب سكانها.

وكانت كلمة منية قد تحولت في العصر العثماني إلى ميت للتخفيف وذلك في عدد كبير من البلدات ، وجميع القرى التي يبدأ اسمها اليوم بكلمة ميت قد سجلت كلها في الوثائق الرسمية الأقدم باسم منية ولا يوجد قرية يبدأ اسمها بكلمة ميت في أي سجلات سابقة ، وتنتشر البلاد التي تسمى منية (ميت) في شرق الدلتا خاصة في الدقهلية وبعد ذلك بنسبة أقل في وسط وغرب الدلتا وبعض القرى المحدودة في شمال الصعيد وتكاد تكون نادرة في جنوب الصعيد ، والدقهلية تحديدا كانت من أكثر المناطق تأثرا بأي إصلاحات أو تغيرات في أنظمة الري والزراعة حيث انحسار الماء عن بحيرة المنزلة وظهور أراضي جديدة.

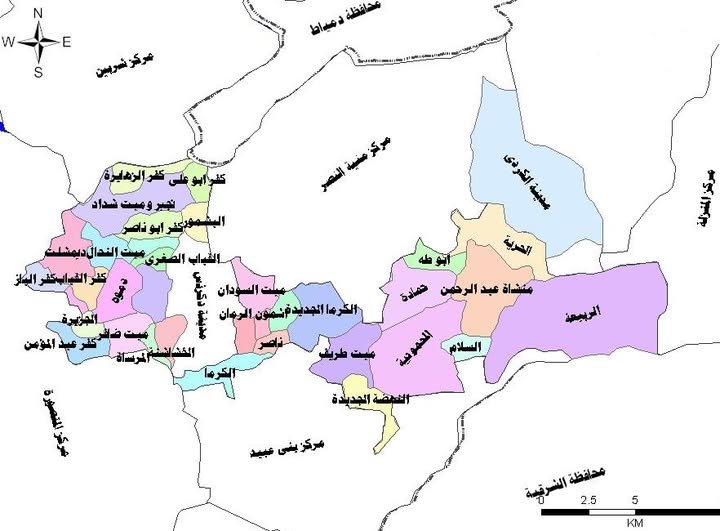

وفي عقب إصلاحات بدر الجمالي وصلاح الدين والناصر محمد بن قلاوون ظهرت في المنطقة قرى جديدة في أجوار منية النصر ودكرنس منها : كفر أبو ذكري وكفر بني ناصر ومنية ابن غالب (منشأة عاصم حاليا) ومنية الشاميين ومنية الحلالجة (منية مجاهد حاليا) ومنية الحلوج (ميت الحلوج) ومنية عبد المؤمن (ميت الخولي مؤمن) ومنية السودان ومنية القمص ومنية أمامة (ميت تمامة) ومنية حديد ومنية رومي ومنية سعدان ومنية سويد ومنية شرف ومنية ضافر ومنية طاهر ومنية طريف ومنية عاصم ومنية عدلان ومنية فارس ومنية شداد (نجير الحالية) وأكبرهم وأهمهم هي منية الأنصار التي تعرف اليوم باسم مدينة منية النصر.

البجلات وميت حديد

في العصر المملوكي استقرت عشائر قبيلة البجالات العربية وفروعها في أجوار منية النصر واقتسموا زمامها الزراعي بينهم وتأسست عدة قرى ظهرت في الروك الناصري منها البجالات ومنية بني حديد وظهرا بني محمد التي عرفت باسم النزل وهو لفظ عربي يعني منزل القبيلة ومستقرها وقد ذكرها ابن الجيعان في كتاب التحفة السنية في القرن التاسع الهجري فقال :

ظهرا بني محمد مساحتها 760 فدان بها رزق 6 أفدنة عبرتها 1200 دينار كانت للمقطعين والآن لهم ووقف ، منية حديد مساحتها 157 فدان بها رزق 5 أفدنة عبرتها 600 دينار كانت للممقطعين والآن أوقاف وأملاك ، البجالات الكبرى والصغرى مساحتها 1670 فدان بها رزق 30 فدان عبرتها 5000 دينار كانت باسم الأمير أقتمر عبد الغني والآن للمقطعين وأوقاف وأملاك.

وجاء في القاموس الجغرافي : النزل هي من القرى القديمة اسمها القديم ظهرا بني محمد وردت في التحفة من أعمال الدقهلية والمرتاحية وفي دليل سنة 1224 طراز بني محمد وفي الوقف ظهرا بني محمد وفي تاريخ سنة 1228 هـ زهر بني محمد وهي المنازلة ومن سنة 1259 باسمها الحالي ، وكلمة ظهر هنا معناها خارج يقابلها في دليل سنة 1224 هـ كلمة طراز أي ضواحي ومن هذا يتبين أن المقصود من اسم ظهرا بني محمد أي الأراضي الواقعة خارج بني محمد أو في ضواحيها.

البجلات هي من القرى القديمة وردت في التحفة باسم البجالات الكبرى والصغرى من أعمال الدقهلية والمرتاحية وفي قوانين الدواوين البجالات من الأعمال المذكورة وفي تاريخ سنة 1228 هـ برسمها الحالي ، ميت حديد هي من القرى القديمة اسمها الأصلي منية حديد وردت في التحفة من أعمال الدقهلية والمرتاحية ثم حرف اسمها من منية إلى ميت فوردت به في تاريخ سنة 1228 هـ باسمها الحالي ” ،

وفي الخطط التوفيقية : منية حديد بحاء مهملة. قرية من مديرية الدقهلية بمركز دكرنس على الشط الشرقى للبحر الصغير، وفى الجنوب الشرقى لمنية النصارى بنحو ثلث ساعة، وشرقى أشمون طناح بنحو ساعة ونصف.

وإليها ينسب الشيخ عبد الدائم الحديدى. قال فى الضوء اللامع: هو عبد الدائم بن على زين الدين ، أبو محمد الحديدى ، ثم القاهرى الأزهرى الشافعى ، ولد بعد القرن الثامن بمنية حديد بمهملات قرية من قرى أشمون الرمان ، وانتقل منها صغيرا ، فحفظ القرآن والمنهاج وغيره ، وتلا بالسبع على الشمس الزراتينى ، والشهاب الإسكندرى ، وحبيب العجمى ، وقرأ بعض القرآن بالعشر على ابن الجزرى وولده الشهاب أحمد، وتفقه بالشمس البرماوى ، وابن القصار ، وأخذ الفرائض والحساب عن ابن المجدى ، ولازم القاياتى فى فنون ، وكتب على منظومة ابن الجزرى فى التجويد شرحا ، وشرح من الطيبة إلى سورة هود ، وكتب على الهداية فى علوم الحديث.

وكان فاضلا خيرا متواضعا ، طارحا للتكلف ، سليم الفطرة ، حاد الخلق ، سريع الإنحراف ، قانعا. تكسب فى أول أمره بتعليم بنى ابن الهيصم ، وترتب له بواسطة ذلك أشياء ارتفق بها فى آخر أمره ونزل فى أشرفية برسباى ، مات فى رمضان سنة سبعين وثمانمائة رحمه الله تعالى انتهى.

ميت سلسيل والكردي

في أعقاب زوال الدولة الفاطمية قرر السلطان صلاح الدين الأيوبي نشر جماعات من المتطوعة الموالين له ليرابطوا في المناطق المعرضة لهجمات الصليبيين خاصة بالقرب من الثغور البحرية ، ومن هذه المناطق مساحة مستطيلة من الأرض تمتد من المنزلة شرقا إلى فرع دمياط غربا حيث تأسست فيها قرى منية ابن سلسيل ومنية مرجا بن سلسيل ومنية بدر بن سلسيل (بالقرب من مدينة الكردي حاليا) وجديدة أم رضوان (جديدة المنزلة حاليا) ومنية شريف ومنية خضير وكفر الأكراد (العزازنة مركز دكرنس حاليا) ومنية الأكراد (ميت الأكراد مركز المنصورة حاليا) وكفر الكردي (من توابع قرية الكردي وتم ضمه إلى مدينة الكردي الحالية).

وقد جاء في القاموس الجغرافي للبلاد المصرية أن ميت سلسيل وأجوارها من قرى الروك الصلاحي حيث يقول محمد بك رمزي : ” ميت سلسيل : هي من القرى القديمة اسمها الأصلي منية بني سلسيل وردت في التحفة من أعمال الدقهلية وفي قوانين الدواوين منية ابن سلسيل ، وذكرها دوزي في نسخته من نزهة المشتاق باسم منية ابن كسيل بين أشمون الرمان ومنزلة ابن حسون والصواب منية ابن سلسيل ، ووردت باسم منية سلسيل في العهد العثماني ثم حرف اسمها من منية إلى ميت فوردت به في تاريخ سنة 1228 هـ وهو اسمها الحالي ، وكانت هذه الناحية تابعة لمركز دكرنس فلما أنشىء مركز المنزلة في سنة 1929 ألحقت به لقربها منه “.

وقال عن ميت مرجا سلسيل والكردي : ” ميت مرجا سلسيل : هي من القرى القديمة اسمها الأصلي منية مرجا بن سلسيل وردت به في قوانين ابن مماتي من أعمال الدقهلية وفي تحفة الإرشاد سقط من الكاتب المقطع الأول ونقطة الجيم من مرجا فكتبها منية حا بن سلسيل ، وفي التحفة منية مرجا بن سلسيل من أعمال الدقهلية والمرتاحية ثم حرف اسمها من منية إلى ميت مع إسقاط كلمة ابن فوردت باسمها الحالي في تاريخ سنة 1228 هـ ، الكردي : أصلها من توابع ناحية ميت سلسيل ثم فصلت عنها في تربيع سنة 933 هـ وردت في دفتر المقاطعات سنة 1079 هـ وفي تاريخ سنة 1228 هـ ، كفر الكردي : أصله من توابع ناحية الكردي ثم فصل عنها في تاريخ سنة 1259 هـ “.

وقال عن بقية القرى : ” جديدة المنزلة : هي من القرى القديمة اسمها الأصلي الجديدة المعروفة بأم رضوان وردت في التحفة من أعمال الدقهلية وتعرف اليوم باسمها الحالي تمييزا لها من جديدة الهالة التي بمركز المنصورة ، ميت شريف : هي من القرى القديمة اسمها الأصلي منية شريف وردت به في المشترك لياقوت وفي التحفة من أعمال الدقهلية وحرف اسمها من منية إلى ميت فوردت باسمها الحالي في تاريخ سنة 1228 هـ ، ميت خضير : هي من القرى القديمة اسمها الأصلي منية خضير وردت به في الانتصار وقوانين الدواوين من أعمال الدقهلية ووردت في التحفة محرفة باسم منية خضر من أعمال الدقهلية ثم حرف اسمها من منية إلى ميت فوردت به في تاريخ سنة 1228 هـ “.

أشمون الرمان

في عام 715 هـ / 1315 م. أجرى السلطان الناصر محمد بن قلاوون مسحا شاملا لعموم القطر المصري هو الأكبر في تاريخ البلاد حيث استغرق خمس سنوات وعرف باسم (الروك الناصري) ، وبناء عليه تقرر إلغاء نظام الكور الكبرى الذي نظمه الوزير الفاطمي بدر الجمالي والتحول إلى نظام الأعمال حيث تم ضم كورة الدقهلية (وعاصمتها دقهلة في محافظة دمياط حاليا) وكورة المرتاحية (وعاصمتها نوسا الغيط مركز أجا) لتكوين الأعمال الدقهلية والمرتاحية والتي ظلت قائمة طوال عصر المماليك.

ونتيجة هذا الاندماج بين الدقهلية والمرتاحية تم البحث عن موقع متوسط بينهما لإنشاء عاصمة جديدة بدلا من دقهلة ونوسا الغيط ووقع الاختيار على قرية صغيرة قديمة تقع على البحر الصغير بين محلة دمنة غربا وميت سلسيل شرقا وهي قرية عرفت باسم أشموم طناح (أشمون الرمان التي تلاصق مدينة دكرنس حاليا من جهة الشرق) ، واسمها القبطي شيمون ارمان وأطلق عليها العرب أشمون طناح لأنها كانت تقع في كورة واحدة مع قرية طناح المجاورة وذلك في نظام الكور الصغرى أثناء عصر الولاة.

قال عنها ابن بطوطة : ” لقد زرت مدينة أشمون الرمان وهى مدينة عتيقة كبيرة على خليج من خلج النيل ولها قنطرة من خشب ترسو عليها المراكب فإذا كان العصر رفعت تلك القنطرة وكان يوجد بهذه المدينة قاضي القضاة ” ، وقال عنها الإدريسي في نزهة المشتاق : ” قرية عامرة بين دمو (دموه السباخ) وبين الأنصار (منية النصر) .. ” ، وقال عنها ابن دقماق في كتاب الانتصار : ” أشموم طناح وتعرف بأشموم الرمان قصبة كورة الدقهلية ومدينة ذات حمامات وأسواق وجامع وفنادق “.

وكانت أشموم طناح هي مقر معسكر الجيوش الشامية (الملك الأشرف موسى والملك المعظم عيسى) الذين قدموا إلى مصر لنجدة أخيهم الملك الكامل محمد الأيوبي أثناء الحملة الصليبية الخامسة ليكونوا على مقربة من الجيوش المصرية في المنصورة ، ويقول عنها محمد رمزي : ” وقد كانت في الزمن الماضي من أزهى وأشهر المدن المصرية .. وفي أوائل الحكم العثماني أي في سنة 933 هـ جعلت المنصورة قاعدة لولاية الدقهلية ومن ذلك الوقت اضمحلت أشمون الرمان وزال ما كان فيها من آثار المدنية والعمران فأصبحت قرية عادية من قرى مركز دكرنس “.

وفي القرن التاسع عشر عادت للمنطقة أهميتها بسبب اختيار قرية من توابعها وهي دكرنس لتكون مقرا للمركز الجديد الذي شمل مساحة واسعة من الأرض تمتد من المنصورة حتى المنزلة شرقا ، ويقول عنها محمد رمزي : ” دكرنس : هي من القرى القديمة وردت في قوانين ابن مماتي من أعمال الدقهلية ووردت في تحفة الإرشاد محرفة باسم دكرنيس بالدقهلية وفي التحفة باسمها الحالي من أعمال الدقهلية والمرتاحية ودكرنس جعلت قاعدة لمركز دكرنس من سنة 1871 التي أنشىء فيها المركز المذكور “.

دكرنس

جاء في الخطط التوفيقية : دكرنس بلدة كبيرة من مديرية الدقهلية ، وهى المركز الرابع من المديرية ، موضوعة على الجانب الغربى للبحر الصغير ، بينها وبين المنصورة ستة آلاف وخمسمائة قصبة ، أبنيتها كمعتاد الأرياف ، وبها المجلس ومحكمة شرعية ، وفيها ثلاثة مساجد جامعة ، وزاويتان ، ودكاكين وخمارات ومعمل دجاج ، وأنوال لنسج الصوف وقليل من القطن.

ويقال إن فيها أضرحة جماعة ينسبون إلى السادات الوفائية ، ولهم بها مولد كل سنة أربعة أيام عقب العيد الأكبر ، وفى افتتاحه يبتدؤن بزيارة جدّهم الشيخ أبى سليمان ، وضريحه فى الغيط وسط المزارع ، وحول البلد أشجار قليلة وعندها جنينة فيها بعض الفواكه ، ولها سوق كل يوم أربعاء يباع فيه أصناف الحبوب خصوصا الأرز الأبيض والأسماك الملحة وغيرها ، وبها حلقة لبيع القطن وأنوال لنسج الحصر البردى ، وتكسب أهلها من ذلك ومن التجارة ، ولها موردة على البحر الصغير بها مراكب لشحن الأرز وغيره.

وزمامها نحو ثلاثة آلاف فدان ، وتكتنفها عدة قرى مثل : القباب الصغرى ، والفرارنة ، والقليوبية فى شمالها ، ومنية تمامة فى شرقيها ، والبجلات فى غربيها ، والدراسة فى قبليها وكذا منية الحلوج ، وتجاهها غربى البحر الصغير منية رومى ، وبقربها أيضا كفر أبى ناصر وبرنبال القديمة ، وطولها من الشمال إلى الجنوب ألف قصبة وأربعة وعشرون قصبة.

أشمون : قال فى تقويم البلدان إنها بضم الهمزة وسكون الشّين المعجمة وضم الميم وسكون الواو وفى آخرها نون كذا قال السمعانى : وصوابه أن فى آخرها ميما وإنما العامة تسميها أشمون بالنون كما حققت ذلك عن بعض فضلاء مصر. ، وأنشدنى من بعض تآليفه هجوا فى قاضى تولى بها يعرف بابن مرحل ، يا للروم ابن المرحل قاضى أشموم.

وهذه المدينة كانت قديما مدينة جليلة الشأن وكانت تسمى فى اللغة القبطية أشمونين أرمانى ، وسماها الإسلام أشمون طناح ، ويقال لها أيضا أشمون الرّمان ، ويقال أيضا : أشموم بالميم. وقال بعض الإفرنج ، إنها بنيت محل منديس العتيقة.

وقال خليل الظاهرى وأبو الفداء وغيرهما أن هذه المدينة كانت من بلدان إقليم المرتاحية والدقهلية ، وكان بها دار إقامة حاكم الإقليم كما فى خطط المقريزى ، قال أبو الفداء : وكانت على خليج من النيل يجرى حتى يصب فى بركة المنزلة ، وهو المسمى الآن ببحر طناح.

وفى تاريخ بطاركة الإسكندرية أن الخليفة المتوكل رمّ أسوارها وأسوار مدن أخرى ، كدمياط ورشيد وتنيس بعد نهب اليونان تلك المدن وتخريبها ، وزعم بعضهم أن اسمها الأصلى أشمونين يونان نسبة إلى اليونان الذى هم الأروام وليس بصحيح ؛ وإنما أضيفت إلى الرومان لأن إقليم الدقهلية الذى منه هذه المدينة خصب ينتج فيه الرمان كثيرا جدا فيباع منه مقدار عظيم كل عام فى البلدان الأخر.

وذكر صاحب حسن المحاضرة أن منها جمال الدين أحمد بن محمد بن سليمان الواسطى المعروف بالوجيزى ، لكونه كان يحفظ الوجيز للغزالى ، كان إماما حافظا للفقه شافعى المذهب ، ولد بأشمون الرمان سنة ثلاث وأربعين وستمائة ، وتفقه بالقاهرة إلى أن برع وناب فى الحكم بها ، نقل عنه ابن الرفعة على حاشية المطلب وأخذ عنه الإسنوى ، مات فى رجب سنة سبع وعشرين وسبعمائة.

الخشاشنة

في أواخر العصر المملوكي تم منح مساحة من الأرض الزراعية جنوب قرية المرساة لتكون إقطاعا وسكنا لعشائر يتزعمها شيخ العرب علي بن محمد بن سلام وأطلقوا عليه اسم الزعفرانة نسبة إلى اسم نبات طيب الرائحة ، وفي العصر العثماني تأثرت القرية بمؤثرات بيئية أجبرت سكانها على الانتقال منها وبناء قرية جديدة ملاصقة لقرية المرساة وأطلقوا عليها اسم الخشاشنة نسبة إلى أكير عشائرها (الخشن) ، وقد ذكرها ابن الجيعان في القرن التاسع الهجري في كتاب التحفة السنية فقال : الزعفرانة مساحتها 487 فدان عبرتها 1000 دينار كانت باسم علي بن محمد بن سلام والآن باسم محمد وأحمد ولدي سلام.

وجاء في القاموس الجغرافي : الخشاشنة ، كان يوجد قرية قديمة تسمى الزعفرانة وردت في التحفة من أعمال الدقهلية والمرتاحية ، وفي الانتصار وردت محرفة باسم الزعفرانية وفي تاريخ سنة 1230هـ الزعفراني ، وبسبب الرطوبة تلفت مساكنها فانتقل سكانها وأنشأوا لهم قرية جديدة بجوار القرية القديمة وسموها الخشاشنة نسبة إلى كبيرهم الذي كان اسمه الحاج محمد الخشن وكانت أطيانها لا تزال تكتب في المكلفة باسم الزعفراني إلى سنة 1259 هـ وفيها غيرت باسم الخشاشنة وهو اسمها الحالي.

وفي الخطط التوفيقية يقول علي باشا مبارك : الخشاشنة قرية صغيرة من مديرية الدقهلية بقسم شها على الشاطئ الشرقى للبحر الصغير ملتصقة بناحية المرساة فى قبالة القباب الصغرى بميل قليل ، وفى جنوبها على نحو ألف قصبة تل قديم جاهلى يعرف عند الناس بتل بلاّ بكسر الموحدة وشد اللام به أحجار وشقاف فخار وقطع طوب.

والمتواتر بينهم أنه أثر مدينة قديمة كانت تسمى بهذا الاسم ، وكان لها بحر كبير تسير فيه المراكب بين المنصورة وبحيرة المنزلة ، وكان بين هذه المدينة وبين المرساة ترعة صغيرة تسير فيها المراكب من البحر الصغير إلى بحر تل بلاّ ، وكانت المراكب المنحدرة والصاعدة فى ذلك البحر ترسى فى محل المرساة، ولذا لما أنشئت تلك القرية سميت بهذا الاسم. انتهى.

ولا أعلم لذلك صحة ولا عدمها وذلك التل واقع فى الجنوب الغربى لمنية رومى بألف قصبة ، وهو فى نهاية أبعدية المرحوم ثاقب باشا ، وأبنية هاتين القريتين من اللبن إلا ثلاثة منازل فإنها من الآجر ، وهى منزل محمد بيك عبد الرحمن مأمور المقايسات والمراجعة بديوان الأشغال ، ومنزل الحاج ديسطى على شيخ قرية المرساة ، ومنزل الحاج يوسف عمدة الخشاشنة.

وبهذه البيوت مضايف متسعة بمقاعد ومناظر يرتاح فيها النازل بها وبالخشاشنة جنينة صغيرة ، وأما الأشجار كالتوت والجميز والأثل والصفصاف واللبخ فكثيرة فى القريتين ، ومحمد بيك عبد الرحمن المذكور من ناحية الخشاشنة ، وأخبرنى أن أصل عائلته من العرب ، وأن جدوده دخلوا بلاد مصر مع عائلة العائذ ، وأنهم ينسبون إلى قبيلة بنى سعد وينتهى نسبهم إلى عبد مناف جد رسول الله ﷺ فعلى هذا هم قرشيون.

ولما دخلوا مصر أقاموا أول أمرهم فى محل يقال له الشبكة فى جنوب بحر طناح بقرب قرية الصلحات واستولوا بالتغلب على جملة بلاد أغاروا عليها على عادة العرب ، من ضمنها منية النحال ، ومنية ضافر والمرساة ومنية العرايا والجزيرة وغير ذلك ، ثم تفرقوا فى تلك النواحى ، فسكن جدهم الأكبر المسمى سعيدا بقرية منية ضافر واستحوذ على ستمائة فدان من أطيانها.

ولتشعب عائلاتهم واختلاف كلماتهم تقاسموا تلك الأطيان ، فخص جدّ المترجم عبد الرحمن والد أبيه مائة وخمسة وتسعون فدانا ، حدّدها فى حوض واحد يسمى فى التاريع حوض ميت بجانة بقرب قرية المرساة والخشاشنة ، فانتقل لأجل ذلك إلى الخشاشنة وجعلها مسكنه ، وبقيت الأطيان متوارثة بين ذريته إلى الآن ، وللمترجم منها الآن ستون فدانا باقية تحت يده ، ونزلت فى الدفاتر على اسمه سنة ثلاث وثلاثين ومائتين وألف بعد موت أبيه وعمره إذا ذاك إحدى عشرة سنة ، فقام مقام أبيه فى الزراعة ومشيخة البلد.

الرياض

في العهد الملكي تغير اسم قرية ميت القمص إلى الرياض بناء على طلب أهلها ، وقد جاء في القاموس الجغرافي : ميت القمص هي من القرى القديمة اسمها الأصلي منية القمص وردت في التحفة من أعمال الدقهلية والمرتاحية ثم حرف اسمها من منية إلى ميت فوردت به في تاريخ سنة 1228 هـ باسمها الحالي ، وفي التحفة السنية : منية القمص والخفاف مساحتها 1536 فدان بها رزق 25 فدان عيرتها كانت 4000 دينار والآن 2000 دينار كانت للمقطعين والآن لهم وأملاك وأوقاف. ، وفي الخطط التوفيقية : منية القمص قرية من مديرية الدقهلية بمركز دكرنس على البر الشرقى للبحر الصغير بحرى منية عاصم بنحو نصف ساعة وفى جنوب كفر الكردى كذلك وبها جامع بناؤه بالطوب الأحمر وتكسب أهلها من الزراعة وغيرها.

ومن أعلامها الشيخ شهاب الدين القمصي وأولاده ، ذكرهم السخاوي في الضوء اللامع فقال : أحمد بن عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الرحمن الشهاب أبو محمد بن البهاء بن الشهاب القمصي البارنباري – وبارنبار مقابل منية القمص وهي أعظم منها – القاهري الشافعي والد الجلال عبد الرحمن الآتي ، كان أبوه من أصحاب عبد العال خليفة الشيخ أحمد البدوي ممن يذكر بالكرامات والأحوال وله ببلده منية القمص زاوية أنشأها وولد له صاحب الترجمة بها قريبا من سنة خمسين وسبعمائة فيما أخبرني به ولده والأشبه أن يكون بعد ليناسب تاريخ عرضه فحفظ القرآن والمنهاجين الفرعي والأصلي وغيرها.

وعرض في سنة خمس وثمانين وسبعمائة على الأبناسي ووصف والده بالشيخ الصالح الزاهد العابد المربي الناسك السالك كهف الفقراء والمساكين الشيخ بهاء الدين بن الشيخ الصالح شهاب الدين البارنباري ، وكذا عرض على ابن الملقن وإسماعيل بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة وقال أولهما أنه سمع عليه قبل ذلك دروسا فيه وقرأ عليه بعضه بحثا وكتب شرحه له أي المنهاج الفرعي بكماله والصدر الأبشيطي والجمال الأسنوي والشهاب بن النقيب والبهاء أحمد بن التقي السبكي ومحمد بن عبد البر السبكي والبدر حسن بن العلاء القونوي وأكمل الدين الحنفي والسراج الهندي وآخرين.

ووصف كلهم والده بالولاية والصلاح ورأيت خط الكمال الدميري على الجزء الأخير من شرحه للمنهاج بخط صاحب الترجمة بما نصه : بلغ الشيخ الإمام العلامة المحقق مفيد الطالبين وصدر المدرسين وأوحد العلماء العاملين سيدي الشيخ شهاب الدين بن سيدي الشيخ الإمام العارف المسلك صاحب الأحوال السنية والطرائق المرضية زين الدين بن الشيخ شهاب الدين القمصي أدام الله النفع به قرأه عليه من أول باب المساقاة إلى ههنا وقابل أصله هذا بأصلي فالله تعالى يجعله وإياي من الذين أحسنوا الحسنى وزيادة وأن يبلغ في الدنيا والآخرة مراده وأن يرفعه مع الذين أوتوا العلم درجات وأن يوفقه وإياي في الحركات والسكنات وكان انتهاء ذلك في تاسع عشر شعبان سنة اثنتين وتسعين وسبعمائة انتهى وحكى لي ولده أنه قرأ على الجمال الأسنوي معظم تصانيفه بعد أن كتبها بخطه وكذا كتب النكت لابن النقيب وقرأها عليه وتخريج المصابيح للصدر المناوي وقرأه عليه قال وكان فقيها فاضلا متقدما في علوم مع كثرة التلاوة حتى أنه ربما تلا الختم بكماله وهو منتصب على قدميه وله صوت عريض ، وقد أخذ عنه جماعة منهم ولده والزين القمني وغيرهما وانعزل عن الناس وأقام بزاوية والده عند ضريحه إلى أن مات في رابع عشر ذي الحجة سنة اثنتين وعشرين بمنية ابن سلسل وكان خرج إليها بمفرده فقدرت وفاته بها واستجيبت دعوته فإنه دعا أن لا يموت ببلده فحمل منها إلى المنية ودفن عند أبيه رحمه الله وإيانا.

محمد بن أحمد بن عبد الرحمن بن أحمد الشمس القمصي الأصل القاهري ثم المناوي الشافعي أخو الجلال عبد الرحمن الماضي وأبوهما ولد كما قرأته بخط أبيه في ليلة الخامس والعشرين من جمادى الثانية سنة اثنتين وثمانمائة بالقاهرة ونشأ فحفظ القرآن والعمدة والمنهاج وعرض على جماعة وسمع على الشريف بن الكويك من قوله فضل المدينة إلى آخر الترمذي ومن لفظه المسلسل بقراءة شيخنا الختم من مسلم والمقدمة منه مع بعض الإيمان وعلى الجمال الحنبلي بعض المسند وكذا سمع على الشهاب البطائحي والجمال الكازروني والسراج قاري الهداية والشمس البرماوي وأجاز له الشمس الشامي وعلى البرماوي والبرهان البيجوري والشمس الشطنوفي وغيرهم واشتغل بالفقه وغيره وناب في القضاء بمنية ابن سلسيل عن قضاتها وقطنها وتزوج بها وحج مرتين وجاور ولقيته بالقاهرة وكان يقدمها أحياناً فأجاز لي بل سمع منه بأخرة بعض الطلبة وكان خيراً صالحا مات بعد الثمانين تقريباً ودفن في ضريح جده بمنية القمص.

جلال الدين القمصي

جاء في الضوء اللامع للسخاوي : عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الرحمن بن أحمد الجلال أبو المعالي بن الشهاب القمصي نسبة لمنية القمص بالقرب من منية بني سلسيل المهدوي نسبة لجده لأمه الزين عبد الرحمن المغربي القاهري الشافعي الماضي أبوه وأخوه أحمد أيضاً ويعرف كل منهم بالقمصي.

ولد في أول شعبان سنة اثنتين وتسعين وسبعمائة بعد أخ له تسمى باسمه فقرأ القرآن عند الشمس القاياتي مؤدب الأبناء وأكمله مع أبيه وصلى به وهو ابن سبع ، وكان يتعجب من حسن صوته ومزيد الطرب في تأديته ، والمصابيح والعمدة والألفيتين والشاطبيتين والسخاوية والفصيح لثعلب والمنهاجين الفرعي والأصلي مع الزيادات عليه للاسنائي والتلخيص والشمسية والمعونة في الجدل للشيخ أبي إسحاق وبعد ذلك المقامات الحريرية أو غالبها.

وعرض في سنة احدى وثمانمائة فما بعدها على جماعة ممن أجاز له ولم أظفر له منهم بسماع كالابناسي والبلقيني وابن الملقن وولده والدميري وعبد اللطيف الاسنائي وكذا ممن سمع منهم كالعراقي وولده والهيثمي في آخرين لم يكتبوا الاجازة وتلا لابن كثير على ابن زقاعة وكان من خواص والده بل وجوده قبل على الصدر الابشيطي وقرأ معظمه بعد لأبي عمرو علي الزراتيتي ونصفه علي النشوي وكثيراً منه علي الشراريبي وبحث في الشاطبية على الشمس الشطنوفي والفقه على والده والبيجوري والبرماويين والأدمي.

ولازم خدمة الدميري وقرأ عليه كثيراً في شرحه للمنهاج وغيره ؛ وكان يجلس بجانبه في سعيد السعداء بصفة المشايخ لاختصاصه بأبيه في آخرين وأخذ عن الشمس الهلالي وجماعة ، وقرأ الفرائض على الشمس الغراقي والعربية على الشطنوفي والابشيطي وسمع الحديث على العراقيين وشيخنا واشتدت ملازمته له من سنة احدى عشرة فما بعدها زمناً طويلاً ؛ وكان أحد العشرة المقررين عنده بالجمالية من واقفها ، وكتب عنه من تصانيفه وأماليه وقرأ عليه الأربعين المتباينة له وما قالته كتابته في الاملاء من عشاريات الصحابة.

وحضر دروسه الفقهية والحديثية ، وكذا كتب عن الولي العراقي من أماليه وحضر عنده وعند الجلال البلقيني وغيرهما وأحضر علي ابن الشيخة والفرسيسي وأسمع على ابن أبي المجد والتنوخي والشرف بن الكويك والنورين ابن سيف الابياري والفوي والشموس الشامي والبرماوي وابن البيطار والجمال الحنبلي والشهاب البطائحي وقرأ الصحيح على النور الشلقامي ؛ وكذا قرأ على الناس بالجامع الأزهر وغيره وفي الميعاد عند العلمي البلقيني وكان من قدماء أصحابه.

وتنزل بالخشابية والآثار وغيرهما وخطب بجامع العجمي بقنطرة الموسكي وكذا نيابة بالمؤيدية وولي امامة الفخرية بين السورين من سنة احدى وعشرين وقراءة الحديث بها وحدث بالكثير حملت عنه أشياء وأكثر عنه الطلبة بأخرة ؛ وكتب بخطه جملة كالصحيحين والترغيب للمنذري وبالغ في ضبطها ، وكان بارعاً يقظاً حافظاً لكثير من المتون ضابطاً لمشكلها متقناً لأدائها حتى صار أعرف شيوخ الرواية بألفاظ الحديث وأمسهم بالرد المتقن فيه شجي الصوت بالقرآن والحديث ذا أنسة بالفن بحيث ضبط في كثير من سماعاته الأسماء محباً في أهل الحديث راغباً في حضور مجالسي في الاملاء شديد الحرص على ذلك حتى مات.

بل سمع مني ترجمة النووي وشيخنا وغيرهما من تصانيفي محباً في مبالغاً في إطرائي غير منفك عن الدعاء لي في أكثر الأوقات فيما بلغني مع التواضع الزائد والتقنع باليسير والانجماع عن الناس وعلو الهمة حتى انه كان مع تقدمه في السن يذهب إلى الآثار ماشياً لحضور وظيفة هناك أحياناً وكذا كان يطلب منه التوجه لتربة قانباي ليحدث هو والشمني ببعض مسموعاتهما ولمنزل العز قاضي الحنابلة كذلك ولغيرهما من المسندين فلا يأبى بل يتوجه ماشياً ، مديماً للتلاوة والعبادة والأوراد وقيام الليل قليل المثل في مجموعه منطوياً على خير ومحاسن ،

وقد نهبت أمتعته من قماش له ولأولاده وعياله ونقد وكتب وغيرها في بعض كوائن الزين الاستادار من خلوة له بالفخرية لمجاورتها لبيت المشار إليه فتضعضع حاله بسبب ذلك وصعد إلى السلطان فما أفاد وكان يتأسف إذا تذكر ذلك كثيراً ومتعه الله بسمعه وبصره وحواسه كلها وتوعك يسيراً ثم مات في يوم السبت تاسع عشري المحرم سنة خمس وسبعين وصلى عليه في يومه بعد العصر بجامع الأزهر تقدم الشافعي للصلاة وشهدت دفنه بتربة ابن نصر الله جوار الشيخ يوسف البوصيري ، وكان يحكي لنا كثيراً من كراماته رحمهما الله وإيانا.