مدينة أسيوط

وهي مدينة قديمة اسمها الأصلي أتف خنوتي وباليونانية ليكوبوليس وبالآشورية سيا أوتو وبالقبطية سيوت (ويعني حارس البوابة) ، جاء عنها في الخطط التوفيقية : ” سيوط : مدينة مشهورة بالصعيد الأوسط ويقال فيها أسيوط بهمزة مضمومة فى أوله كما فى القاموس ، وهى فى غربى النيل على بعد نحو ألف ومائتى متر واقعة فى آخر المزارع على طرف حاجر الجبل الغربى ..

وكانت تسميها اليونان ليكو أو ليكوبوليس أى مدينة الذئاب لأن أهلها كانوا يحترمون الذئب ويقدسونه كما فى كتب الفرانساوية ، قالوا : وإلى الآن توجد مومية هذا الحيوان فى مغاراتها ، وهى رأس مديرية تنسب إليها ومحل إقامة الحاكم ومركز من ينزل من مصر إلى الصعيد من الأمراء ، ولم أعثر لها فى كتب التواريخ على أحوال قديمة ..

ولها سوق كان به جملة حوانيت وكان فى جهتها البحرية حدائق ذات بهجة وجميز ونخيل ، وأغلب تجارتها يومئذ ثياب الكتان والنطرون وأوعية الفخار .. وكان يصنع بها الطاولات والضامات والفناجين من العاج والخرتيت وخشب الآبنوس ويصنع بها أيضا أطقمة الخيل وأنواع كثيرة من الجلد كالزمازم وقرب الماء وقبور الطبنجات ..

ولم تزل إلى الآن مركز تجارات السودان والواحات وبلاد المغرب ؛ فيجلب إليها ملح الصودا والنطرون من موضع بطريق القافلة يعرف ببئر صويحب وموضع آخر يعرف ببئر الملح وجلود الحيوانات وريش النعام وسن الفيل والتمر هندى وزلع الخشب المتخذة من شجرة تسمى هرس ..

ومن عوائدها القديمة وفود قافلة إليها كل سنة من دارفور على مسافة نحو أربعين يوما تشتمل على نحو ألف وخمسمائة من الإبل المحملة من أنواع بضائع تلك الجهات فيبيعونها ويستبدلونها من بضائع الديار المصرية فيحصل بذلك رواج عظيم لسيوط وبلاد كثيرة ..

وهى مدينة الصعيد وقصبته على الإطلاق ، ذات أبنية فاخرة وقصور مشيدة ، شبابيكها بالزجاج والخشب والحديد ومنادرها مفروشة بالرخام كقصور القاهرة ، وأكثر منازلها بالطوب الأحمر على دورين وبعضها على ثلاثة ، وأكثر حاراتها معوجة ضيقة والمتسع منها هو المشتمل على القيساريات وبعض الشوارع العمومية غير أن هذا الاتساع لا يكفى حركة المرور لكثرة ما بها من العالم ..

وفى زمن المرحوم عباس باشا أزيلت الكيمان القديمة التى كانت فى وسطها وأذن للأهالى بالبناء فيها فبنيت بها مبان فاخرة من منازل وجوامع ووكائل ، وبنى بها محمد الهلالي سر تجارها قيسارية عظيمة مشتملة على وكالة وعدة دكاكين ، ومحمد جاد الحق أحد التجار المشهورين بنى بها جملة محلات للإيجار وزاوية للصلاة.

ثم إن فى بعض كتب الفرانساوية أن مديرية سيوط كانت مشتملة على أربعين ألف عائلة ، متوسط العائلات خمسة أنفس ، فكانت أهالى المديرية نحو مائتى ألف نفس ، وكان النساء بها أكثر من الرجال ، وأموالها يومئذ نحو سبعين ألف فرانك عبارة عن ثمانية آلاف بنتو وخمسمائة بنتو ذهبا ، غير المخصص عليهم من الغلال التى قدرها مائتان وستة عشر ألف أردب ، وكان ثمن الأردب القمح يومئذ ثلاثة فرنكات ، فقيمة تلك الغلال ثلاثون ألف بنتو.

وكانت أمور الفلاحة رائجة فى جميع بلاد المديرية ، وأرضها غاية فى الخصوبة لا سيما بلاد الزنار ، وهى كذلك إلى الآن ، وكان يزرع فيها القمح والشعير والفول والذرة والكتان وجميع أصناف الحبوب ، وفى كثير من بلادها يزرع أيضا الحشيشة والأفيون والنيلة والدخان وقصب السكر والكمون والأنيسون والثوم وكثير من الأبزار.

ثم إن مدينة سيوط من سالف الأزمان منبع للأمراء والأفاضل ، وفى «رسالة البيان والإعراب» للمقريزى أن فى سيوط طائفة من أولاد إسماعيل بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب رضي الله عنه يعرفون باسم الشريف قاسم.

الوليدية : قرية من قسم سيوط على الشاطئ الغربى للنيل فى شرقى الإبراهيمية وفى الشمال الشرقى لمدينة أسيوط على نحو ثلث ساعة ، وفيها نخيل بكثرة ومخبز عمومى يخبز فيه الملاحون وغيرهم ، وبها مدابغ للجلود ، وكثير من أهلها فى صنعة الملاحة ، وبعضهم زراعون ويزرع بأطيانها الدخان البلدى بكثرة “.

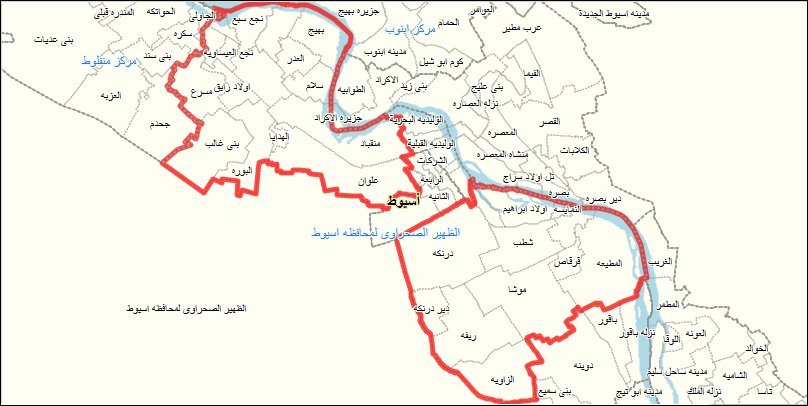

مركز أسيوط

في عام 307 هـ قرر الوزير العباسي أبو بكر محمد بن علي بن أحمد المارداني تحويل مدينة أسيوط وزمامها الزراعي إلى وقف خاص بالحرمين الشريفين وخصها بكل أسباب العمران واهتم بها من كافة النواحي وذلك تيمنا بالوصف الذي وصفت به أراضي زمام أسيوط للخليفة هارون الرشيد.

فقد ذكر الكندي أنه صور للرشيد صورة الدنيا فما استحسن غير إبليز سيوط فإن مساحته ثلاثون ألف فدان فى دست واحد لو قطرت قطرة فاضت على جميع جوانبه ، ويزرع فيه الكتان والقمح والقرط وسائر أصناف الغلات فلا يكون على وجه الأرض بساط أعجب منه بسائره ، من جانبه الغربى جبل أبيض على صورة الطيلسان ويحف به من جانبه الشرقى النيل كأنه جدول فضة لا يسمع فيه الكلام من شدة أصوات الطير (والإبليز هو الطين الخصب).

وفي عام 483 هـ قرر الوزير الفاطمي بدر الجمالي زيادة مساحتها فضم إليها كلا من بويط وشطب وقهقوة لتأسيس كورة السيوطية ، وفي عام 715 هـ قرر السلطان المملوكي محمد بن قلاوون إنشاء الأعمال السيوطية لتكون واحدة من أقاليم الصعيد التسعة الكبرى ، وفي العصر العثماني قسمت بين ولايتي المنفلوطية وجرجا حتى حولها محمد علي باشا إلى مديرية.

وكانت المنطقة تحوي عدة قرى قديمة موزعة شمال وجنوب أسيوط وهي درنكة ودير درنكة وريفة وشطب ومنقباد وموشة وقلقارس (قرقارص) ، ومع توسع العمران في العصور الإسلامية نزلت القبائل العربية والمغربية وأسست عدة قرى هي الوليدية والحمرا (أدمجت في بندر أسيوط) والمطيعة وبني حسين وسلامة (سلام) والزاوية (منشأة الشيخ قديما والتي تنسب إلى مؤسسها الشيخ أبي بكر الشاذلي الذي زرع حولها البساتين).

وفي العصر العثماني توطنت أعداد كبيرة من القبائل في المنطقة وأسست قرى البورة والحساني والشغبة والعدر والنمايسة والهدايا وأولاد إبراهيم وأولاد رايق وبني سند وبني غالب وبهيج وعلوان ومسرع ونجع العيساوية ونجع سبع ونجع عبد الرسول أبو حسوبة ونجوع بني حسين ونزلة عبد الإله (نزلة عبد الله) وأولاد علي.

ومن أهم الشخصيات التاريخية من المنطقة الأسعد بن مماتي مؤلف كتاب قوانين الدواوين المتوفي عام 606 هـ ، والفقيه صلاح الدين محمد بن أبي بكر الحسني المتوفي عام 856 هـ ، والقاضي كمال الدين أبو بكر بن محمد السيوطي المتوفي عام 855 هـ ، وابنه العلامة الإمام جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي صاحب المؤلفات المعروفة والمتوفي عام 911 هـ ، والأديب محمد رضوان السيوطي المعرف بابن الصلاحي المتوفي عام 1078 هـ ، ونقيب الأشراف السيد عمر مكرم بن حسين السيوطي المتوفي عام 1237 هـ / 1822 م.

الشوارع والقيساريات في أسيوط

جاء في الخطط التوفيقية : وشارع المجذوب نافذ من الشرق إلى الغرب وفى كل من طرفيه باب كبير يشبه أبواب القاهرة ، فالشرقى يسمى باب المجذوب باسم الشيخ المجذوب ، صاحب المقام الذى فى الجامع المعروف باسمه بقرب ذلك الباب ، والباب الغربى باب الجبل، وبين هذين البابين أبواب أخرى أصغر منهما، منها باب عند جامع سيدى جلال الدين السيوطى ، وآخر عند بيت سليم كاشف الذى كان سجنا للمذنبين سنة خمسة وستين ومائتين وألف هجرية ، فاشتراه الأمير إبراهيم باشا قبطان مدير سيوط سابقا وجعله منزلين للإيجار، وهما للآن فى ملك ورثته.

وبجوار البيت المذكور من خلفه السجن الجديد الذى بناه الأمير لطيف باشا وقت أن كان مدير تلك الجهة ، وللآن يعرف عند الأهالى بدار لطيف ، وبابه من الشارع المار بالتكية والكنيسة ، وهو يشتمل على حوش كبير وعدة حواصل وزاوية للصلاة ، وفى جهته الغربية خزنة المديرية وبأعلاه الاسبتالية ، وفى الضلعين البحرى والشرقى حبوس ذوى الجرائم الخفيفة ، وفى وسط تلك الحبوس حاصل كبير مربع ضلعه خمسة وعشرون ذراعا معماريا ، مسقوف على أكتاف من البناء قائمة فى وسطه ، والنور يأتيه من أعلاه ، وبه ما يحتاج إليه المسجون لإزالة الضرورة ونحوها، يسجن فيه المحكوم عليهم بالقتل ، وتسميه الأهالى حاصل الدم.

وشارع القيسارية يشق المدينة من الجنوب إلى الشمال ، أوله من الفوريقة القديمة الواقعة فى بحريها ، وآخره باب السوق من قبليها ، وفى ذلك الشارع باب كبير يسمى العتبة الزرقاء ، فى طرف القيسارية البحرى ، وباب آخر يسمى باب اللبن فى طرفها القبلى ، وباب اللبن يوصل إلى قيسارية الهلالى المجاورة لجامع القاضى ، وإلى شارع يوصل إلى الكارة وهى محل متسع من المحلات الميرية ، تنزل به العساكر وغيرها، بقرب حوض العيد ، وهو محل كان به قصر شبيه بالقلعة كانت تنزل به حكام سيوط وغيرهم من الأمراء ، وكان ينصب به فى نحو الأعياد ملعب بحضرة الهوارة والعربان ممن لهم معرفة بالمسابقة ورمى الجريد ، ويشتمل على ألعاب مثل الحواة والمراجيح ، وغير ذلك ، ويجتمع به خلق كثير للفرجة ، ويكون به بيع وشراء ، فهو فى مدينة سيوط أشبه شئ بباب النصر والرميلة بالمحروسة فى المواسم.

وبجوار القيسارية العمومية من جهة الغرب قيسارية محمد كاشف بزاده من ذرية أيوب كاشف أحد ملتزمى سيوط ، وقيسارية محمد بيك الدفتردار التى بناها سنة ثمان وثلاثين ومائتين وألف هجرية ، وقت أن كان مدير أسيوط ، وبنى بها جامعا جليلا بمئذنة يعرف إلى الآن بجامع الدفتردار ، وبنى بجواره من قبليه حماما يسمى حمام الدفتردار ، وبالجهة الغربية من المدينة قيسارية المجاهدين والجامع المشهور بجامع المجاهدين ، وتشتمل تلك القيسارية فضلا عن الحوانيت والقهاوى على نحو عشرين وكالة ، منها وكالة الكاشف وهى ملك محمد كاشف بزاده ، ووكالة محمد جاد الحق ، ووكالة أولاد شنودة ، ووكالة محمد خشبة.

وجميع تلك القيساريات والخانات مشحونة بأصناف البضائع من قطن وكتان وحرير ، وغير ذلك من البضائع التى تجلب إليها من القاهرة على ذمة تجارها بواسطة عملاء من الإفرنج وغيرهم مقيمين بها، وكذلك جميع أصناف البضائع السودانية مثل السن والريش والصمغ وغير ذلك ، والبضائع المغربية كالأحرمة والبطانيات والبرانس والطرابيش ، وغيرها مما يرد إليها من الأسكندرية ، والبضائع المشرقية كالبن والبهارات والعطريات ، وغيرها مما يرد من نحو اليمن والحجاز ، وكذا بضائع الواحات مثل العجوة والنيلة وغيرها ، وفى الوكائل أيضا أود تنزل بها الأغراب والمترددون إليها من الأهالى.

وبالمدينة ست معاصر لزيت السلجم والزيت الحار واحدة لمحمد هلالى ، وواحدة لرزق البيسرى ، والبقية لأناس من أهل البلد ، وبها كثير من المصابغ وأغلب الأقمشة الواصلة منها إلى دارفور تصبغ بها ، وقد بنى بها الأمير لطيف باشا أيضا تكية من ماله ورتب لها مرتبات من طرفه إلى الآن.

وعدة أهاليها الآن أعنى سنة ١٢٩٣ تبلغ ثمانيا وعشرين ألف نفس ، وسوقها العمومى كل يوم سبت ، وهو سوق حافل ، وسوق الكتان بين الكرخانة والمخبز ، وأما الحبوب فلها رقعة مخصوصة دائما عند القيسارية.

المساجد والمرافق في أسيوط

جاء في الخطط التوفيقية : وبها جوامع كثيرة وأغلبها بمنارات ، من أشهرها الجامع الكبير ويعرف بالعمرى ، تصلى به الجمعة الأخيرة من رمضان كعادة جامع عمرو بالمحروسة ، وهو فى داخل المدينة من جهتها البحرية فى محل يعرف بكوم الغز ، وبقربه من الجهة الغربية جامع اليوسفى. ومنها جامع المجاهدين المتقدم ، وجامع محمد كاشف بزاده فى جهتها الشرقية.

وجامع سيدى جلال الدين السيوطى وهو عامر بالصلوات وتدريس العلوم ، كان يدرس به العالم الشهير الشيخ على عبد الحق القوصى ، ويدرس به الشيخ الشطبى ، والشيخ حسن بشتك الموشى ، والشيخ محمود قراعه قاضى المديرية الآن ، وبوسطه مدفن تسميه الأهالى بالأربعين ، ومنها جامع القاضى وهو عامر بالصلاة والتدريس أيضا ، كان يدرس به الشيخ أحمد الزقيم الأسيوطى ، وجامع المجذوب ، وجامع عبد العاطى فى جانبها الغربى ، أنشأه المرحوم عبد العاطى التليت ، أحد مشاهيرها ، وجامع الدفتردار المتقدم.

وجامع القرمانى فى بحرى الكنيسة ، جدده المرحوم سعيد باشا ، وجعل له مائة وخمسين فدانا ، والناظر عليه الآن الشيخ الشطبى ، وهكذا غيره من تلك الجوامع لها أوقاف ومرتبات تحت أيدى نظارها ، للصرف عليها فى إقامة شعائرها وإصلاحها وترميمها ، وهناك مساجد صغيرة وزوايا كثيرة.

وبها عدة أفران تبع الأهالى ، يخبز فيها بالأجرة ، ودكاكين يباع فيها الكباب والنيفة وأنواع الطبخ والفطير، وبها عدة أرحية تديرها الخيل وغيرها من المواشى ووابور بخارى للطحين بناه أحد تجار الأروام بجوار مخبز الميرى ، من قبليه ، وبها حمام آخر غير حمام الدفتردار المتقدم ، وبها للميرى عدة مبان لمصالح شتى.

ومنها مخبز للبقسماط والجراية اللازمة للعساكر والمدارس ، ومنها الكارة المتقدم ذكرها ، وكرخانة النيلة ، وسراى طرفها الشرقى بجوار جامع المجذوب ، بناها المرحوم إبراهيم باشا القبطان ، مشتملة على بستان فيه أنواع كثيرة من أشجار الفاكهة والرياحين. وبعض تلك السراى مركب على رصيف قناطر المجذوب ، وهى قناطر قديمة واقعة فى الباطن المتصل بالسوهاجية وأبى حماد ، وقد رممها أحمد باشا طاهر سنة تسع وثلاثين ومائتين وألف، وجعللها فرشا متينا، ثم فى سنة خمسين أو إحدى وخمسين أزالها المرحوم حسين باشا مدير سيوط إذ ذاك وجددها فوق الأساس الذى وضعه أحمد باشا طاهر، وجعلها ثلاث عيون سعة فارغ جميعها سبعة عشر ذراعا.

وعلى رصيفها الشرقى ديوان المديرية ، وهو ديوان عمومى مستوف لجميع لوازمه ، به محل المدير ، والتفتيش ، والمجالس ، والهندسة ، والمحكمة الشرعية ، والمطبعة ، والكتبة ، وفى وسط ساحته أشجار ذات رونق وظل مديد ، وبها بوسطة وتلغراف ايلكتريك وضبطية ، وفى المدينة أقباط بكثرة وإفرنج وأروام وقسيسون وقناصل ، ولهم فيها معابد وكنيسة للنصارى اللاتينيين ، ومن أروامها من يتجر فى البغال والحمير ، ومن أقباطها التاجر والصباغ والبناء والنقاش والنجار للطواحين وخلافها ، وفيها من بيوت الغز القدماء ثلاث بيوت ، وهم : بيت سليم كاشف ، وعائلة محمد كاشف بزاده ، وعائلة الخزندار.

وأما جبانتها فهى فى سفح الجبل الغربى ، على نحو مائتى قصبة من المدينة ، ويتوصل إليها من طريق محفوفة بالأشجار المظلة ، وفيها جملة من الأولياء أرباب الكرامات ولهم مقامات تزار ، منهم الشيخ السطوحى ، والشيخ عبد الكريم السورى ، والشيخ شعبان ، وجم غفير ، وبها أبنية تشبه مساكن الأحياء بشوارع وحارات ومياه مسبلة ، وبحرى الجبانة محل متسع بجواره جنائن ، ويعمل هناك مرماح حافل فى العيدين.

وكانت عادة العزيز محمد على إذا أتى مدينة سيوط أن ينزل فى بحرى الجبانة عند جنينة عبد العاطى أحد مشايخ البلد فيستريح هناك قدر نصف ساعة ويعود بعد شرب القهوة ، وكان عبد الجليل شيخ نصف البلد وقتئذ يركب ويسير أمامه فى الذهاب إلى ذلك المحل والعودة منه ، وعبد الجليل المذكور كان قبل ذلك مقدم المرحوم إسمعيل باشا نجل العزيز محمد على ، وبعد الذى حصل فى السودان رجع وصار شيخا بهذه المدينة ، والآن مشايخها أربعة ، لكل واحد ربعها ، أحدهم عمدتها عبد الرحمن حسنين النميس.

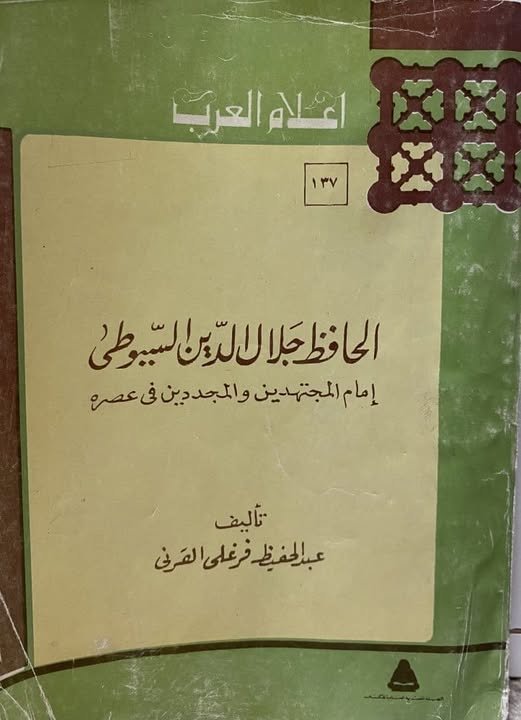

من أعلام أسيوط .. جلال الدين السيوطي

عمدة المؤلفين في العصور الإسلامية وصاحب لقب (ابن الكتب) العلامة المحقق جلال الدين عبد الرحمن بن الكمال أبي بكر بن محمد بن سابق الدين بن الفخر عثمان بن ناظر الدين محمد بن سيف الدين خضر بن نجم الدين أبي الصلاح أيوب بن ناصر الدين محمد بن الشيخ همام الدين الهمام الخضيري الأسيوطي ، ولد في القاهرة عام 1445 م. وتوفي بها عام 1505 م. ودفن بالقرافة الصغرى ..

جده الأعلى هو المتصوف الشيخ همام الدين الخضيري الأنصاري الذي رحلت ذريته من محلة الخضيرية بالعراق بعد الحروب المغولية وسكنت مدينة أسيوط بالصعيد ، وكان السيوطي محل العناية والرعاية من عدد من العلماء من رفاق أبيه ، وتولى بعضهم أمر الوصاية عليه ومنهم الكمال بن الهمام الحنفي فقيه عصره وتأثر به كثيرا خاصة في ابتعاده عن السلاطين والأمراء ..

رحل إلى بلاد كثيرة لطلب العلم وانكب على التأليف ويحكي هو عن ذلك في مقدمة كتابه حسن المحاضرة فيقول (وشرعت في التصنيف في سنة ست وستين ، وسافرت بحمد الله تعالى إلى بلاد الشام والحجاز واليمن والهند والمغرب والتكرور ، ولما حججت شربت من ماء زمزم لأمور ، منها أن أصل في الفقه إلى رتبة الشيخ سراج الدين البلقيني وفي الحديث إلى رتبة الحافظ ابن حجر) ..

عُيّن في أول الأمر مدرسًا للفقه بالمدرسة الشيخونية مثل أبيه ثم جلس لإملاء الحديث والإفتاء بجامع ابن طولون ثم تولى مشيخة الخانقاه البيبرسية حيث نشب خلاف بينه وبين بعض المتصوفة أدى إلى اتخاذه قرارا باعتزال العمل والتفرغ للكتابة والبحث وهو في عمر الأربعين ، وقضى عشرين عاما في اعتكاف تام وعزلة فأنتج عددا ضخما من المؤلفات في مختلف الآداب والعلوم ..

ومن أهم مؤلفاته الإتقان في علوم القرآن وحسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة والأشباه والنظائر في الفقه وتاريخ الخلفاء والحاوي للفتاوي ولباب النقول في أسباب النزول وألفية السيوطي والمزهر في علوم اللغة وأنواعها وطبقات الحفاظ وطبقات المفسرين والجامع الكبير ودر السحابة فيمن دخل مصر من الصحابة كما أكمل تفسير شيخه جلال الدين المحلي والمعروف بتفسير الجلالين ..

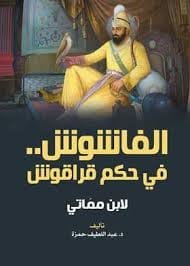

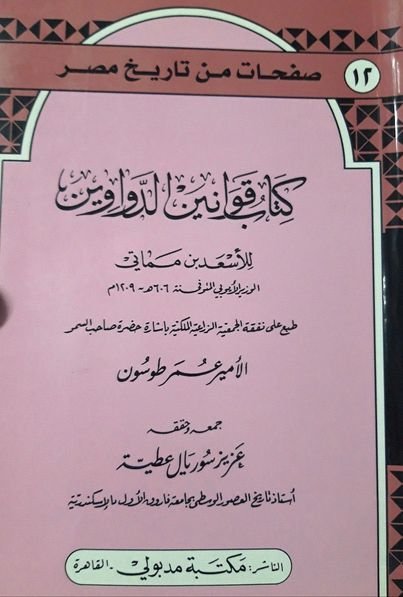

من أعلام أسيوط.. الأسعد بن مماتي

أهم من كتب في جغرافية مصر في العصور الوسطى الأسعد بن المهذب بن مينا بن زكريا بن مماتي .. وتعود أصوله إلى أسرة مسيحية من أسيوط انتقلت إلى القاهرة للعمل في دواوين الدولة في العهد الفاطمي حيث ترقى جده (أبو المليح مينا) إلى منصب مستوفي الدواوين ونال حظوة عند الوزير بدر الجمالي ..

اما أبوه (المهذب) فقد تولى رئاسة ديوان الجيش وأسلم أثناء ذلك .. وكان يعقد مجالس الفقه والأدب في بيته مما وثق حب الأدب في نفس ابنه الأسعد والذي خلفه بعد وفاته في رئاسة ديوان الجيش بأمر صلاح الدين الأيوبي (وهو المنصب المسئول عن كافة احتياجات الجيش من الإمداد والتموين والأمور المالية) ..

وقد أظهر الرجل كفاية ممتازة في الإدارة فأضيفت إليه رئاسة ديوان المال (وهو منصب يعادل وزارة المالية والاقتصاد في عصرنا) مما يدل على الثقة المطلقة التي أولاها له صلاح الدين رغم انشغاله الدائم عن مصر في حروبه المتواصلة ..

وقد ظل الأسعد رئيساً لديواني الجيش والمال قرابة ربع قرن (في عهد صلاح الدين وعهدي ابنيه العزيز عثمان والمنصور محمد وفي الفترة الأولى من عهد الملك العادل أبي بكر بن أيّوب) ثم حدثت جفوة بينه وبين وزراء العادل فخرج من مصر إلى حلب حيث وفد على الملك الظّاهر غازي بن صلاح الدين الذي أكرمه وأجرى عليه معاشاً إلى أن تُوفِي ودُفِنَ بظاهر حلب.

وقد أتاحت له وظيفته الإلمام بكل تفاصيل البلاد في عهده فوضع كتابه الأشهر (قوانين الدواوين) والذي شرح فيه جغرافية مصر ونهر النيل وضمها قائمة بأسماء كافة القرى والكفور والنجوع والجسور والترع والخلجان بترتيب أبجدي (وهي أقدم قائمة من نوعها في تاريخ مصر) ..

ثم شرح المسائل الخاصة بأنظمة الحكم في عصره ووظائف الدولة الهامة واختصاص كل منه وموارد الدولة المالية وشئون البلاد الزراعية (أنواع الأراضي المختلفة وأنظمة الري وأنواع المزروعات وأصول مساحة الأرض وبعض القضايا الهندسية المتعلقة بها) .. وفي مجال الأدب ألف كتابا شيقا يتندر فيه على الوزير بهاء الدين قراقوش بعنوان (الفاشوش في أحكام وحكايات قراقوش) ..

من أعلام أسيوط .. أبو بكر المارداني

قال المقريزى : إن أبا بكر محمد بن على الماردانى حبس على الحرمين ضياعا كان ارتفاعها نحو مائة ألف دينار ، ومنها سيوط وأعمالها ، وذلك فى أوائل القرن الرابع ، وأبو بكر هذا ولد بنصيبين لثلاث عشر خلت من ربيع الأول سنة مائتين وثمان وخمسين ، وقدم إلى مصر فى سنة مائتين واثنتين وسبعين وخلف أباه على بن أحمد الماردانى أيام نظره فى أمور أبى الجيش خمارويه بن أحمد بن طولون ، وسنه يومئذ خمس عشرة سنة وكان معتدل الكتابة ضعيف الحظ من النحو ، ومع ذلك فكان يكتب إلى الخليفة فمن دونه على البديهة ، من غير نسخة ، فيخرج الكتاب سليما من الخلل.

ولما قتل أبوه فى سنة مائتين وثمانين استوزره هارون بن خمارويه ، فدبر أمور مصر إلى أن قدم محمد بن سليمن الكاتب من بغداد إلى مصر ، وأزال دولة بنى طولون وحمل رجالهم إلى العراق ، فكان أبو بكر ممن حمله فأقام ببغداد إلى أن قدم صحبة العساكر لقتال حباسه ، فدبر أمر البلد ، وأمر ونهى ، وحدث بمصر عن أحمد بن عبد الجبار العطاردى وغيره بسماعه منه فى بغداد.

وكان قليل الطلب فى العلم ، تغلب على قلبه محبة الملك وطلب السيادة ، ومع ذلك كان يلازم تلاوة القرآن ، ويكثر من الصلاة ، ويواظب على الحج ، وملك بمصر من الضياع ما لم يملكه أحد قبله ، وبلغ ارتفاعه فى كل سنة أربعمائة ألف دينار سوى الخراج ، ووهب وأعطى وولى وصرف ، وأفضل ومنع ، ورفع ووضع ، وحج سبعا وعشرين حجة ، أنفق فى كل حجة مائة وخمسين ألف دينار ، وكان تكين أمير مصر يشيعه إذا خرج للحج ويتلقاه إذا قدم، وكان يحمل إلى الحجاز جميع ما يحتاج إليه ، ويفرق بالحرمين الذهب والفضة والثياب والحلوى والطيب والحبوب ، لا يفارق أهل الحجاز إلا وقد أغناهم.

ولما قدم الأمير محمد بن طغج الاخشيد استتر منه ، فإنه كان منعه من دخول مصر ، وجمع العساكر لقتاله ، فاجتمع له زيادة على ثلاثين ألف مقاتل ، وحارب بهم بعد موت تكين أمير مصر ، ومرت به خطوب لكثرة فتن مصر ، وأحرقت دوره ودور أهله ومجاوريه ، وأخذت أمواله ، وكان موته فى شوّال سنة خمس وأربعين وثلثمائة ، ودفن فى داره.

من أعلام أسيوط .. كمال الدين السيوطي والد جلال الدين

جاء فى حسن المحاضرة للسيوطي ترجمة والده فقال : هو الإمام العلامة كمال الدين أبو المناقب أبو بكر بن محمد بن سابق الدين أبى بكر الخضيرى السيوطى ، ولد رحمه الله بأسيوط بعد ثمانمائة تقريبا ، واشتغل ببلده ، وتولّى بها القضاء قبل قدومه إلى القاهرة ، ثم قدمها فلازم العلامة القاياتى ، وأخذ عنه الكثير من الفقه والأصول والكلام والنحو والإعراب والمعانى والمنطق ، وإجازة بالتدريس فى سنة تسع وعشرين ، وأخذ عن الشيخ باكير ، وعن الحافظ ابن حجر علم الحديث ، وسمع عليه حديث مسلم إلا فوتا ، مضبوطا بخط الشيخ برهان الدين بن خضر سنة سبع وعشرين.

وقرأ القراءات على الشيخ محمد الجيلانى ، وأخذ أيضا عن الشيخ عز الدين القدسى وجماعة ، وأتقن علوما جمة ، وبرع فى كل فنونه ، وكتب الخط المنسوب ، وبلغ فى صناعة التوقيع النهاية ، وأقرّ له كل من رآه بالبراعة فى الإنشاء ، وأذعن له فيه أهل عصره كافة ، وأفتى ودرّس سنين كثيرة ، وناب فى الحكم بالقاهرة عن جماعة بسيرة حميدة وعفة ونزاهة ، وولى درس الفقه بالجامع الشيخونى ، وخطب بالجامع الطولونى.

وكان يخطب من إنشائه ، بل كان شيخنا قاضى القضاة شرف الدين المناوى فى أوقات الحوادث يسأله فى إنشاء خطبة تليق بذلك ليخطب بها فى القلعة. وأمّ بالخليفة المستكفى بالله ، وكان يجله إلى الغاية ويعظمه ، ولم يكن يتردّد إلى أحد من الأكابر غيره.

وأخبرنى بعض القضاة أن الوالد دار يوما على الأكابر ليهنئهم بالشهر ، فرجع آخر النهار عطشان فقال له : قد درنا فى هذا اليوم ولم تحصل لنا شربة ماء ، ولو ضيعنا هذا الوقت فى العبادة لحصل خير كثير أو ما هذا معناه ، ولم يهنئ أحدا بعد ذلك اليوم بشهر ولا غيره ، وعين مرة لقضاء مكة فلم يتفق له.

وكان على جانب عظيم من الدين والتحرى فى الأحكام وعزة النفس والصيانة ، يغلب عليه حب الانفراد وعدم الاجتماع بالناس ، صبورا على كثرة أذاهم ، مواظبا على قراءة القرآن، يختم كل جمعة ختمة ، ولم أعرف من أحواله شيئا بالمشاهدة إلا هذا.

وله من التصانيف حاشية على شرح الألفية لابن المصنف ، وصل فيها إلى أثناء الإضافة ، وحاشية على شرح العضد كتب منها يسيرا ، ورسالة على إعراب قول المنهاج ، وما ضبب بذهب أو فضة ضبة كبيرة، وأجوبة اعتراضات ابن المقرى على الحاوى ، وله كتاب فى التصريف ، وآخر فى التوقيع ، وهذان لم أقف عليهما.

توفى شهيدا بذات الجنب وقت أذان العشاء ، ليلة الاثنين من صفر سنة خمس وخمسين وثمانمائة ، وتقدم فى الصلاة عليه قاضى القضاة شرف الدين المناوى ، وذكر لى بعض الثقات أنه قيل له وهو ينتظر الصلاة عليه لم يبق هنا مثله ، فقال : لا هنا ولا هناك ، يشير إلى المدينة ، ودفن فى القرافة قريبا من الشمس الأصفهانى ، ولصاحبنا الشيخ شهاب الدين المنصورى فيه أبيات يرثيه بها وهى : مات الكمال فقالوا ولّى الحجا والجلال … فللعيون بكاء وللدموع انهمال .. وفى فؤادى حزنولوعة لا تزال … لله علم وحلموارته تلك الرمال .. بكى الرشاد عليه دما وسرّ الضّلال … قد لاح فى الخير نقص لما مضى واختلال .. وكيف لم ترنقصا وقد تولّى الكمال … علومه راسخات تزول منها الجبال .. بقبره والعلم ثاو والفضل والأفضال.

وإليها ينسب كما فى الضوء اللامع للسخاوى : محمد بن أبى بكر بن على بن حسن بن مطهر بن عيسى بن جلال الدولة بن أبى الحسن الصلاح الحسنى السيوطى ثم القاهرى الشافعى ، ولد فى شوّال سنة ثلاث وثمانين وسبعمائة بأسيوط من الصعيد ، ونشأ بها فقرأ القرآن وتلا به لورش على الشرف عبد العزيز بن محرز ، ولأبى عمرو على الشهاب الدوينى الضرير ، ثم انتقل به أبوه إلى مصر قبل القرن فعرض العمدة على الزين العراقى وأجاز له ، ثم عاد به فأقام إلى سنة ست فلقى تركيا سكران فراجعه كلاما فطغى عليه فقتله ، فانتقل بأهله إلى القاهرة فقطنها وسكن بالصحراء.

ولازم الولى العراقى فى الفقه والحديث والأصول والنحو والمعانى والبيان، وكتب أماليه ، وأخذ الفقه أيضا عن النور الآدمى وغيره ، والنحو عن الشمسين الشطنوفى وابن هشام ، والعروض وغيره من علوم الأدب على البدر الدمامينى، وحضر دروس العز بن جماعة ، وسمع رابع ثمانيات النجيب على التقى الزبيرى وعلى الولى العراقى ، والنور القوى الختم من الصفوة لابن طاهر ، وعلى النور الإبيارى اللغوى أكثر أبى داود وابن ماجه ، وعلى ابن الجزرى والزين القمنى فى آخرين ، ولم ينفك عن الاشتغال حتى برع فى الفنون وتقدم فى الأدب وجمع فيه مجاميع ، كرياض الألباب ومحاسن الآداب ، والمرج النضر والأرج العطر ، ومطلب الأريب.

ونظم فى الخيل أرجوزة فى خمسمائة بيت ، وغير ذلك فأكثر ، وكتب الخط الحسن لنفسه ولغيره ، وكان يلم شعثه منه لتخليه عن الوظائف الدنيوية ، لكنه ولى بعد سنة خمس وثلاثين تدريس مدارس بأسيوط ، وهى الشريفية ، والفائزية ، والبدرية الخضيرية ، ونظرها ، ولم يتم له ذلك ؛ فاستمر منقطعا عن الاقتيات بالكتابة إلى أن بنى قراقجا الحسني مدرسته بخط قنطرة طقردمر ، وجعله خطيبها وإمامها وكفاه مؤنة كبيرة ، وحج مرارا أولها سنة ست وعشرين ، وجاور مرتين ، وسافر لدمشق ، وزار القدس والخليل ، وكان خيرا فاضلا منجمعا عن الناس ، حسن الهيئة ، صنف سوى ما تقدم فضل صلاة الجماعة فى جزء لطيف ، وشرح أربعى النووى ، وغيرهما مات فى صفر سنة ست وخمسين بمدرسة قراقجا ، وصلى عليه المناوى.

وينسب إليها كما فى الجبرتى : السيد العالم الأديب الماهر الناظم الناثر محمد رضوان السيوطى ، الشهير بابن الصلاحى ، ولد بأسيوط علي رأس الأربعين ، ونشأ هناك ، وأمّه شريفة من بيت شهير هناك ، ولما ترعرع ورد مصر وحصل العلوم ، وحضر دروس الشيخ محمد الحفنى ولازمه وانتسب إليه فلاحظته أنواره ولا بسته أسراره ، ومال إلى فن الأدب فأخذ منه بالحظ الأوفر ، وخطه فى غاية الجودة والصحة ، وكتب نسخة من القاموس جاءت فى غاية الحسن والإتقان والضبط ، وله شعر عذب يغوص فيه على غرائب المعانى وربما يبتكر ما لم يسبق إليه.

وقد أجازه الشيخ الحفنى بما نصه : نحمدك يا عليم يا فتاح يا ذا المن بالعلم والصلاح ، ونصلى ونسلم على أقوى سند وعلى آله وصحبه معادن الفضل والمدد ، أما بعد، فإن المولى العلامة ، الرحلة الفهامة ، الحاذق الأديب ، واللوذعى الأريب ، مولانا الشيخ محمد الصلاحى السيوطي قد حاز من التحلي بفرائد المسائل العلية أوفر نصيب ، بفهم ثاقب وإدراك مصيب ، فكان أهلا للانتظام فى سلك الأعلام بإجازته ، كما هو سنن أئمة الإسلام ، فأجزته ما تضمنته هذه الوريقات من العلوم العقلية والنقلية المتلقاة عن الأثبات ، وبسائر ما تجوز لى روايته ، أو ثبتت لدىّ درايته ، موصيا له بتقوى الله التى هى أقوى سبيل النجاة ، وأن لا ينسانى من صالح دعواته فى أويقات توجهاته ، نفعه الله ونفع به ، ونظمه فى عقد أهل قربه ، وأفضل الصلاة والسلام على أكمل رسل السلام ، وعلي آله أئمة الهدى ، وصحبه نجوم الاقتدا ، كتبه محمد بن سالم الحفناوى الشافعى ثامن جمادى الثانية سنة ثمان وسبعين ومائة وألف.

وللمترجم مقامة بديعة متضمنة مدح رسول الله ﷺ ، وذيلها بقصيدة سماها الدرة البحرية والقلادة النحرية ، وهى طويلة تزيد على ثمانين بيتا ، مات ببلده آخر أمره سنة ثمانين ومائة وألف.

السيد عمر مكرم .. نقيب الأشراف

ولد “عمر مكرم” في أسيوط (1164هـ = 1750م) ، ثم انتقل إلى “القاهرة” للدراسة في الأزهر الشريف ، وانتهى من دراسته وأصبح نقيبًا لأشراف مصر في زمنه ، عام (1208هـ = 1793م)، وكان يتمتع بمكانة عالية عند العامة والخاصة.

ظهر العالم العامل “عمر مكرم” كقائد شعبي عندما قاد حركة شعبية ضد ظلم الحاكمين المملوكيين “إبراهيم بك” و”مراد بك” ، عام (1210هـ = 1795م) ورفع لواء المطالبة بالشريعة والتحاكم إليها كمطلب أساسي كما طالب برفع الضرائب عن كاهل الفقراء وإقامة العدل في الرعية.

وعندما اقترب الفرنسيون من القاهرة سنة 1798 م قام السيد عمر مكرم بتعبئة الجماهير للمشاركة في القتال إلى جانب الجيش النظامي ” جيش المماليك في ذلك الوقت “، وفي هذا الصدد يقول الجبرتي ” وصعد السيد عمر مكرم أفندي نقيب الأشراف إلى القلعة فانزل منها بيرقًا كبيرًا اسمته العامة البيرق النبوي فنشره بين يديه من القلعة إلى بولاق وأمامه ألوف من العامة ” ويعلق الرافعي على ذلك بقوله: ”وهذا هو بعينه استنفار الشعب إلى التطوع العم بعد هجمات الغازي المغير والسير في طليعة المتطوعين إلى القتال “.

وعندما سقطت القاهرة بأيدي الفرنسيين، عرض عليه الفرنسيون عضوية الديوان الأول إلا أنه رفض ذلك، بل فضل الهروب من مصر كلها حتى لا يظل تحت رحمة الفرنسيس ، ثم عاد السد عمر مكرم إلى القاهرة وتظاهر بالاعتزال في بيته ولكنه كان يعد العدة مع عدد من علماء الأزهر وزعماء الشعب لثورة كبري ضد الاحتلال الفرنسي تلك الثورة التي اندلعت في عام 1800م.. فيما يعرف بثورة القاهرة الثانية، وكان السيد عمر مكرم من زعماء تلك الثورة، فلما خمدت الثورة أضطر إلى الهروب مرة أخري خارج مصر حتى لا يقع في قبضة الفرنسيين الذين عرفوا أنه أحد زعماء الثورة وقاموا بمصادرة أملاكه بعد أن أفلت هو من أيديهم، وظل السيد عمر مكرم خارج مصر حتى رحيل الحملة الفرنسية سنة 1801 م.

وفي إطار جهاد السيد عمر مكرم ضد الاحتلال الأجنبي، نجد أن السيد عمر مكرم قاد المقاومة الشعبية ضد حملة فريزر الإنجليزية 1807م، تلك المقاومة التي نجحت في هزيمة فريزر في الحماد ورشيد مما أضطر فريزر على الجلاء عن مصر ، وفي هذا الصدد يقول الجبرتي: “نبه السيد عمر النقيب على الناس وأمرهم بحمل السلاح والتأهب لجهاد الإنجليز، حتى مجاوري الأزهر أمرهم بترك حضور الدروس، وكذلك أمر المشايخ بترك إلقاء الدروس”.

وفي إطار نضال السيد عمر مكرم ضد الاستبداد والمظالم، نجد أنه قاد النضال الشعبي ضد مظالم الأمراء المماليك عام 1804م، وكذا ضد مظالم الوالي خورشيد باشا سنة 1805، ففي يوم 2 مايو سنة 1805 م بدأت تلك الثورة، حيث عمت الثورة أنحاء القاهرة وأجتمع العلماء بالأزهـر وأضربوا عن إلقاء الدروس وأقفلت دكاكين المدينة وأسواقها، واحتشدت الجماهير في الشوارع والميادين يضجون ويصخبون، وبدأت المفاوضات مع الوالي للرجوع عن تصرفاته الظالمة فيما يخص الضرائب ومعاملة الأهالي، ولكن هذه المفاوضات فشلت، فطالبت الجماهير بخلع الوالي، وقام السيد عمر مكرم وعدد من زعماء الشعب برفع الأمر إلى المحكمة الكبرى وسلم الزعماء صورة من مظالمهم على المحكمة وهي إلا تفرض ضريبة على المدينة إلا إذا أقرها العلماء والأعيان، وأن يجلو الجند عن القاهرة وألا يسمح بدخول أي جندي إلى المدينة حامـلا سلاحه.

وفي يوم 13 مايو قرر الزعماء في دار الحكمة عزل خورشيد باشا وتعيين محمد علي بدلا منه بعد أن أخذوا عليه شرطًا: “بأن يسير بالعدل ويقيم الأحكام والشرائع، ويقلع عن المظالم وإلا يفعل أمرًا إلا بمشورة العلماء وأنه متي خالف الشروط عزلوه” ، وفي يوم 16 مايو 1805 صدرت فتاوى شرعية من المحكمة على صورة سؤال وجوابه بشرعية عزل الوالي خورشيد باشا، وأنتهي الأمر بعزل الوالي خورشيد باشا، ونجاح الثورة الشعبيـة.

وكان السيد عمر مكرم هو زعيم هذه الحركة الشعبية ومحركها ، وفي ذلك يقول الرافعي: “كان للشعب زعماء عديدون يجتمعون ويتشاورون ويشتركون في تدبير الأمور ، ولكل منهم نصيبه ومنزلته، ولكن من الإنصاف أن يعرف للسيد عمر مكرم فضله في هذه الحركة فقد كان بلا جدال روحها وعمادهـا”.

وإذا كان السيد عمر مكرم مجاهدًا ضد الاستعمار، مناضلا ضد الاستبداد فإنه في نفس الوقت كان يملك وعيَا إسلاميًا فذًا ومتقدمًا، ويظهر ذلك من خلال حواره مع مستشار الوالي خورشيد باشا، ووفقًا لرواية الرافعي… فقد التقى السيد عمر مكرم يومًا بعمر بك مستشار خورشيد باشا فوقع بينهما جدال.. فكان مما قاله عمر بك : ” كيف تنزلون من ولاه السلطان عليكم؟ وقد قال الله تعالى {أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ} ! ، فأجابه السيد مكرم: “أولوا الأمر هم العلماء وحملة الشريعة والسلطان العادل، وهذا رجل ظالم حتى السلطان والخليفة إذا سار في الناس بالجور فإنهم يعزلونه ويخلعونه” ، فقال عمر بك : “وكيف تحصروننا وتمنعون عنا الماء والأكل وتقاتلوننا؟ أنحن كفرة حتى تفعلوا معنا ذلك؟” ، فقال السيد مكرم: “قد أفتى العلماء والقاضي بجواز قتالكم ومحاربتكم؛ لأنكم عصاة”.

كان “عمر مكرم” يصر على استمرار حمل الشعب للسلاح حتى إقرار النظام الجديد، وهو نظام “محمد علي” الذي اختاره الشعب ليكون حاكمًا للبلاد، إلا أن رأي غالبية المشايخ -وعلى رأسهم الشيخ “عبد الله الشرقاوي”- هو أن مسألة إنزال “خورشيد” من القلعة قضية تخص الوالي الجديد ، واستمرت هذه الثورة المسلحة بقيادة “عمر مكرم” أربعة أشهر، وأعلنت حق الشعب في تقرير مصيره واختيار حكامه، وفق مبادئ أشبه بالدستور تضع العدل والرفق بالرعية في قمة أولوياتها.

تولى “محمد علي” حكم مصر بتأييد الزعامة الشعبية التي قادها “عمر مكرم” وفق مبادئ معينة في إقامة العدل والرفق بالرعية، وكان من نتيجة ذلك أن تحملت الزعامة المسئوليات والأخطار التي واجهت نظام “محمد علي” الوليد، ومنها أزمة الفرمان السلطاني بنقله إلى “سالونيك”، والحملة الإنجليزية على مصر سنة (1222هـ = 1807م)، وإجهاض الحركة المملوكية للسيطرة على الحكم في مصر؛ ففي هذه الأزمات الثلاث الكبرى كانت زعامة “عمر مكرم” تترسخ في وجدان المصريين؛ إذ رفض مساندة المماليك في تأليب الشعب ضد “محمد علي”، ورفض فرمانات السلطان العثماني بنقل “الباشا” إلى “سالونيك” فاحتمى “محمد علي” به من سطوة العثمانيين، وفي حملة “فريزر” قام “عمر مكرم” بتحصين القاهرة، واستنفر الناس للجهاد، وكانت الكتب والرسائل تصدر منه وتأتي إليه، أما “محمد علي” فكان في الصعيد يتلكأ، وينتظر حتى تسفر الأحداث عن مسارها الحقيقي.

أدرك “محمد علي” أن “عمر مكرم” خطر عليه أمام أحلامه في الاستفراد بحكم مصر؛ فمن استطاع أن يرفعه إلى مصافّ الحكام يستطيع أن يقصيه، ومن ثم أدرك أنه لكي يستطيع تثبيت دعائم ملكه وتجميع خيوط القوة في يده لا بد له أن يقوض الأسس التي يستند عليها “عمر مكرم” في زعامته الشعبية.. فعندما أعلن زعماء الشعب عن استعدادهم للخروج لقتال الإنجليز أجاب “محمد علي”: “ليس على رعية البلد خروج، وإنما عليهم المساعدة بالمال لعلائف العسكر”.

كانت العبارة صدمة كبيرة لعمر مكرم؛ إذ حصر دور الزعامة الشعبية في توفير علائف الحيوانات، ولكن حصافة الرجل لم تجعله يعلن خصومة “محمد علي”، وأرجع مقولة “الباشا” إلى أنها زلة لسان، وآثر المصلحة العامة لمواجهة العدوان؛ فقام بجمع المال؛ وهو ما وضعه في موقف حرج مع بعض طوائف الشعب.

وصف الجبرتي مكانة “عمر مكرم” بقوله: “وارتفع شأن السيد عمر، وزاد أمره بمباشرة الوقائع، وولاية محمد علي باشا، وصار بيده الحل والعقد، والأمر والنهي، والمرجع في الأمور الكلية والجزئية”. فكان يجلس إلى جانب محمد علي في المناسبات والاجتماعات، ويحتل مركز الصدارة في المجتمع المصري، حتى إن الجماهير كانت تفرح لفرحه، وتحزن لحزنه.

التقت إرادة “محمد علي” في هدم الزعامة الشعبية مع أحقاد المشايخ وعدد من العلماء على “عمر مكرم”، وتنافسهم على الاقتراب من السلطة وتجميع ما تُلقي إليهم من فتات، في هدم هذه الزعامة الكبيرة؛ فقد دب التنافس والانقسام بين المشايخ حول المسائل المالية، والنظر في أوقاف الأزهر، وتولي المناصب.

ولم تفلح محاولات رأب الصدع بين العلماء؛ فتدهورت قيمتهم ومكانتهم عند الشعب، واستشرى الفساد بينهم، واستطاع “محمد علي” أن يجد طريقه بين هذه النفوس المريضة للوصول إلى “عمر مكرم”، بل إن هؤلاء المشايخ سعوا إلى السلطة الممثلة في “محمد علي” للإيقاع بعمر مكرم، ووقف هذا السيد الكريم في مواجهة طغيان السلطة وطغيان الأحقاد بمفرده، ونقل الوشاة من العلماء إلى “الباشا” تهديد “عمر مكرم” برفع الأمر إلى “الباب العالي” ضد والي مصر، وتوعده بتحريك الشعب للثورة، وقوله: “كما أصعدته إلى الحكم فإنني قدير على إنزاله منه”.

ولم تفلح محاولات “محمد علي” في رشوة “عمر مكرم” في تطويع إرادته وإرغامه على الإقلاع عن تبني مطالب الشعب، ومن ثم لجأ إلى المكيدة التي عاونه فيها العلماء، وعزل “عمر مكرم” عن “نقابة الأشراف” ونفاه إلى دمياط في (27 من جمادى الثانية 1224هـ = 9 من أغسطس 1809م)، وقبض العلماء الثمن في الاستحواذ على مناصب هذا الزعيم الكبير؛ ومن هنا جاءت تسمية الجبرتي لهم “مشايخ الوقت”.

استمر “عمر مكرم” في منفاه ما يقرب من 10 سنوات، وعندما حضر إلى القاهرة في (12 من ربيع الأول 1234هـ = 9 من يناير 1819م) ابتهج الشعب به ولم ينس زعامته له، وتقاطرت الوفود عليه. أما الرجل فكانت السنون قد نالت منه؛ فآثر الابتعاد عن الحياة العامة، ورغم ذلك كان وجوده مؤرقًا لمحمد علي؛ فعندما انتفض القاهريون في (جمادى الآخرة 1237هـ = مارس 1822م) ضد الضرائب الباهظة نفاه محمد علي ثانية إلى خارج القاهرة؛ خوفًا من أن تكون روحه الأبية وراء هذه الانتفاضة، لكن الموت كان في انتظار الزعيم الكبير حيث توفي في ذلك العام بعد أن عاش آلام الشعب، وسعى لتحقيق آماله، وتحمل العنت من أجل مبادئه.

المصادر:

د / محمد مورو (السيد عمر مكرم ومناهضة الاستعمار والاستبداد)

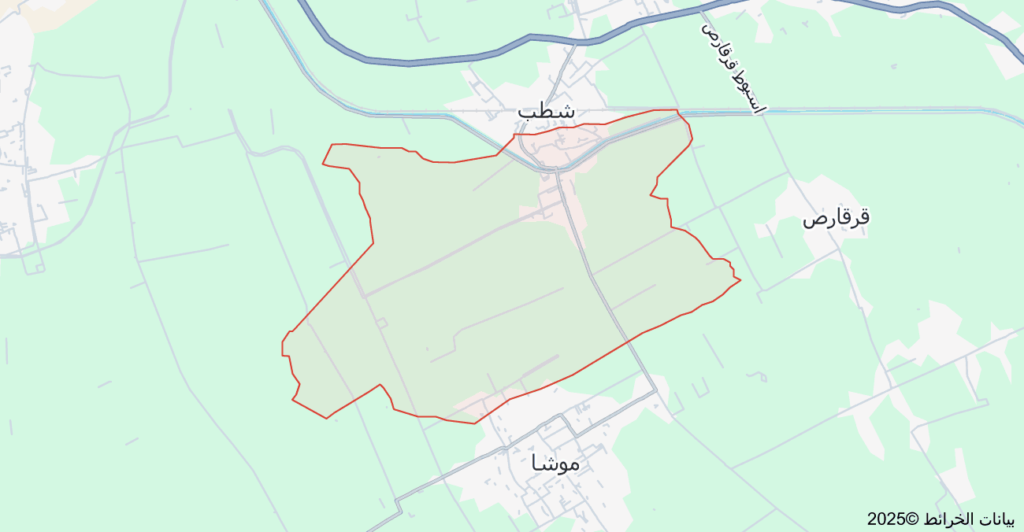

شطب وأولاد إبراهيم

جاء في القاموس الجغرافي : شطب هي من القرى القديمة ذكرها جوتييه في قاموسه فقال إن اسمها المصري شاس حتب والرومي هيبسيليس والقبطي شوتب ومنه اسمها العربي شطب ، وذكرها أميلينو في جغرافيته فقال إنها وردت في كشف الأسقفيات هكذا : (مدينة شطب / بي شوتب / تي شوتب) ، وردت في كتاب المسالك لابن خرداذبة شطب من كور مصر وفي معجم البلدان من كور مصر الجنوبية ، ورد في الانتصار أن شطب الأصلية حرقت وصارت كوما وقد أنشىء إلى جانبها القرية الحالية وسميت باسمها ووردت في قوانين ابن مماتي وفي تحفة الإرشاد وفي التحفة من أعمال السيوطية.

الشغبة : أصلها من توابع ناحية شطب ثم فصلت عنها في تاريخ سنة 1230 هـ ، النمايسة : أصلها من توابع ناحية شطب ثم فصلت عنها في تاريخ سنة 1278 هـ والنمايسة جماعة من العرب ينسبون إلى من يدعى نميس ، أولاد إبراهيم : أصلها من توابع ناحية شطب ثم فصلت عنها في تاريخ سنة 1278 هـ وردت في جدول سنة 1880 باسم نزلة أولاد إبراهيم وفي جدول سنة 1894 باسمها الحالي ، نزلة عبد الإله : تكونت من الوجهة الإدارية في سنة 1935 وأما من الوجهتين العقارية والمالية فهي واقعة في زمام أولاد إبراهيم وتابعة لها.

وجاء في الخطط التوفيقية : شطب بلدة بالصعيد بقسم أسيوط فى قبليها بنحو ساعة ويقال لها شطب الحمراء وهى فى وسط حوض الزنار واقعة على كيمان عالية قديمة ، وأغلب أبنيتها من الطوب الأحمر وبيوت أكابرها على دورين وبها جامع بمنارة ، وفى قبليها سبيل عنده بناء متسع تستريح عنده الواردون وعدة حيضان تعطين الكتانى وعنده بستان نضر مسوّر بسور متين ، وذلك السبيل بناه عمدتها كدوانى وهو رجل مشهور بالغنى ويوجد عنده القمح الذكر اليوسفى يقال إنه جلبه من بلاد المغرب وقد كثر زرعه الآن فى نواح متعددة من الصعيد وهو جيد الدقيق والخبز وأهل مصر تفضله على غيره وتزيده فى الثمن.

وفى زمن النيل لا يتوصل إلى تلك البلدة إلا فى المراكب وفى شرقيها جسر ممتد فى الجنوب من أسيوط إلى مديرية جرجا فيمر بناحية الشغبة ثم بالقطيعة ثم بباقور ثم ببوتيج وبينها وبين الجسر باطن منخفض كان فى السابق متسعا يبلغ عرضه نحو ثلثمائة قصبة ، وكثير منه كان مستبحرا غير صالح للزراعة بسبب عدم استيفاء عمليات الجسور وحفظ الحيضان ، فكانت المياه تنصرف من أول الزيادة قبل رى الأراضى المرتفعة.

وكانت ترعة السوهاجية تشق أطيان مديريتى جرجا وأسيوط بدون مانع حتى تصب فى النيل من قطع أبى عزيز الذى فى الجسر المذكور قبلى الشغبة بينه وبين قنطرة شطب الواقعة في ذلك الجسر نحو نصف ساعة ، فبسبب قوة المياه وعدم ما يمنعها استبحر من حوض الزنار فى هذا الباطن وغيره نحو خمسة عشر ألف فدان ، غير ما استبحر فى الحيضان القبلية ، ونشأ عن ذلك تلف كثير من الأراضى ما بين مستبحر ومشرق ومرمل وكان التلف كل سنة يزداد.

فلما حصلت التأكيدات على حكام الجهات من طرف العزيز محمد على برم الجسور وإنشاء ما يلزم إنشاؤه من الجسور والترع والقناطر ، ورتب لذلك مهندسين من الذين تربوا فى المدارس المصرية تحت ظله ، فجعل محمد بك عبد الرحمن فى الأقاليم القبلية بوظيفة مهندس ، فأجرى ما يلزم إجراؤه لإمكان الرى وصرف المياه عند الحاجة على الوجه الأليق ارتفع ذلك الضرر شيئا فشيئا وقل الاستبحار ، وأخذ المستبحر فى الارتدام بالطمى حتى صلح للزراعة جميعه على التدريج.

ولتلك الناحية جزيرة فى شرقى الجسر على ساحل البحر نحو سبعمائة فدان بها قربة صغيرة يقال لها عزبة شطب وهى تابعة لها ، ومن سكانها جماعة يقال لهم أولاد بعرة لهم وظيفة يتوارثونها وهى الدلالة فى الجسر السلطانى يتولون تقسيمه بين أهالى البلاد لأجل حفظه من التقطيع وجرفه وترصيفه بالآجر والحجر والمونة ، وكان للدلالة فى السابق مرتبات من الديوان وأما الآن فإنما يعافون مما يلزم الأهالى من العمليات فى نظير تلك الوظيفة ، ومن أهالى هذه البلدة شيخ العرب حبيب والد شيخ العرب سويلم السابق ترجمته فى الكلام على دجوة.

المطيعة وموشا

خلال العصر المملوكي عرف الجزء الجنوبي من مركز أسيوط باسم بلاد الزنار حيث كان مقسما إلى عدة إقطاعات من أكبرها القطيعة وموشا والتي ذكرها ابن الجيعان في القرن التاسع الهجري في كتاب التحفة السنية حيث يقول : ” القطيعة مساحتها 1181 فدان بها رزق 32 فدان عبرتها 6000 دينار كانت باسم الأمير أقتمر عبد الغني والآن وقف الظاهر برقوق ، موشه مساحتها 2342 فدان عبرتها 10000 دينار كانت باسم المقطعين والآن باسمهم ووأوقاف وأملاك ورزق ” ، وفي العصر العثماني ألغي نظام الإقطاع وسمح للقبائل العربية بالنزول في المنطقة وتأسيس نجوع جديدة لهم.

جاء في القاموس الجغرافي : المطيعة هي من القرى القديمة اسمها الأصلي القطيعة وردت به في قوانين ابن مماتي وفي تحفة الإرشاد وفي التحفة وفي دفاتر الروزنامة القديمة وفي الخطط التوفيقية من أعمال السيوطية ، ولاستهجان كلمة القطيعة غير اسمها وقت كتابة تاريخ سنة 1230 هـ باسمها الحالي ، قرقارص : هي من القرى القديمة اسمها الأصلي قلقارس وردت به في قوانين ابن مماتي وفي تحفة الإرشاد وفي التحفة من أعمال السيوطية وفي الانتصار مهملة باسم قلقارس ثم حرف اسمها فوردت به في تاريخ سنة 1230 هـ باسمها الحالي

موشا هي من القرى القديمة اسمها القبطي موشة كما وردت في جغرافية أميلينو وفي معجم البلدان الموشية قرية كبيرة جامعة في غربي النيل من الصعيد بمصر ، وفي الانتصار موشة وهي جميعها على قريوص أي أن مبانيها ولقعة على مرتفع من الأرض يحيط به قريوص أي حائط برصيف مبني بالطوب الأحمر والمونة يقي مبانيها من تأثير مياه ملقة أسيوط أي حوض الري وقا فيضان النيل ، ووردت في قوانين ابن مماتي وفي تحفة الإرشاد وفي التحفة موشة من أعمال السيوطية وفي تاريخ سنة 1230 هـ برسمها الحالي.

وجاء في الخطط التوفيقية : القطيعة : بلدة من قسم سيوط على الشاطئ الغربى للنيل ، يمر بها الجسر الخارج من سيوط إلى جهة قبلى ، بينها وبين سيوط نحو ساعتين ، ويقال لها الآن : (المطيعة) – بالميم فى أولها – وجميع أسس أبنيتها بالآجر لكثرة النشع فيها زمن من الفيضان ، وفيها شارع متسع مستقيم من الشمال إلى الجنوب ، وفيها مساجد عامرة ، وفيها بيت مشهور يقال له : (بيت أبى كريشة) كان منه عمر أبو كريشة ناظر قسم فى زمن العزيز محمد على.

وكان فيها الحاج مراد من ذوى الأموال وبنى أبنية مشيدة ومناظر بشبابيك الحديد والزجاج والخرط ثم توفى ولم يخلف ذرية ، وأكثر أهلها زراعون وبعضهم ملاحون فى المراكب وبعضهم يفحمون حطب السنط ويتجرون فيه لوجود هذا الصنف فى بحريها بكثرة على شاطئ البحر ، وفيها نخيل بكثرة أيضا وجنات ويزرع بأرضها السلجم والحمص وباقى المزروعات المعتادة وفيها معصرة زيت ومعمل دجاج ولها سوق كل يوم اثنين.

موشة : بلدة من قسم أسيوط فى جنوبها على أكثر من ساعة ، وترعة السوهاجية تمر من غربيها ، وأبنيتها جيدة وبها عدة جوامع وكنيسة أقباط وعدة مكاتب لتعليم الأطفال ، ومنازلها ضيقة مشحونة بالسكان فيها أكثر من عشرة آلاف نفس وأغلبهم مزارعون ومنهم التجار وأرباب الحرف ومنهم ببولاق مصر عتالون بكثرة ، وفيها أشجار ونخيل داخل دورها ، وفى زمن النيل لا يتوصل إليها إلا فى المراكب وأطيانها جيدة المحصول.

ويزرع بها صنف الكتان بكثرة كأغلب بلاد الزنار مثل شطب وريفة والشغبة والقطيعة ، وحواليها حياض كثيرة يعطن فيها الكتان ، وفى مزارعها دير موشة المار ذكره فى الكلام على مدينة أسيوط ، ويجلب منها إلى مدينة أسيوط اللبن والسمن والوقود والتبن والغلال والدجاج والأوز والحمام وصنف الكتان وغير ذلك ، وفيها مضايف وأبنية مشيدة ويحيط بها رصيف متين مرتفع لوقايتها من النيل الذى يتراكم حولها زمن فيضانه لانخفاض موقعها.

الزاوية ودرنكة

في كتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار يذكر المقريزي منطقة أديرة درنكة وبناء قرية الزاوية التي أسسها الشيخ أبو بكر الشاذلي في زمام قرية ريفة فيقول : دير الرسل تحت دير منساك ويعرف بدير الأثل وهو لأعمال بوتيج ودير منساك لأهل ربقة هو ودير ساويرس ودير كرفونة لأهل سيوط ودير بوجرج لأهل أدرنكة ، ودير الأثل كان في خراب فعمر بجانبه كفر لطيف عرف بمنشأة الشيخ لأن الشيخ أبا بكر الشاذليّ أنشأه وأنشأ بستانا كبيرا وقد وجد موضعه بئرا كبيرة وجد بها كنزا أخبرني من شاهد من ذهبه دنانير مربعة بأحد وجهيها صليب وزنة الدينار مثقال ونصف.

وجاء في القاموس الجغرافي : درنكة هي من القرى القديمة اسمها الأصلي أدرنكة وردت به في قوانين ابن مماتي وفي تحفة الإرشاد وفي التحفة من أعمال السيوطية ، وفي معجم البلدان أدرنكة بضم أولها من قرى الصعيد بمصر فوق أسيوط وفي دفاتر الروزنامة القديمة وفي تاريخ سنة 1230 هـ برسمها الحالي ، دير درنكة هي من القرى القديمة ذكرها أمياينو في جغرافيته وقال إن اسمها القبطي أبسيديا وهي واقعة غربي ناحية موشة ، وردت في الكشاف باسم نجع الدير ، وهذه القرية من توابع ناحية درنكة ثم فصلت عنها من الوجهة الإدارية في سنة 1915.

ريفة هي من القرى القديمة ذكرها أميلينو في جغرافيته فقال إن اسمها القبطي إيريب واقعة في جنوب مدينة أسيوط وحرف اسمها فصارت ريفة وهو اسمها العربي ، وردت في قوانين ابن مماتي وفي تحفة الإرشاد من أعمال السيوطية وفي التحفة وردت مع أدرنكة من الأعمال المذكورة.

الزاوية هي من القرى القديمة كانت تسمى منشأة الشيخ ذكرها المقريزي في خططه عند الكلام على دير الرسل قال ويعرف بدير الأثل كان في خراب فعمر بجانبه كفر لطيف عرف بمنشأة الشيخ لأن الشيخ أبا بكر الشاذلي أنشأه وأنشأ بستانا كبيرا ، وفي العهد العثماني فصلت هذه المنشأة بزمام خاص من أراضي ريفة باسم الزاوية تبع أسيوط كما ورد في دفاتر الروزنامة القديمة وتاريخ سنة 1230 هـ لشهرتها في ذلك الوقت بزاوية الشيخ أبي بكر الشاذلي ووردت في الخطط التوفيقية باسم زاوية أسيوط بقسم أسيوط.

وجاء في الخطط التوفيقية : زاوية أسيوط قرية من مديرية أسيوط بقسم بوتيج بالجبل الغربى فى غربى بوتيج بنحو سبعة آلاف متر وفى جنوب ناحية البلايزة بقليل ، ريفة : قرية من قسم أسيوط من بلاد الزنار قبلى موشه بنحو نصف ساعة وبها جوامع عامرة وكنيسة أقباط ونخيل وحدائق ، وتكسب أهلها من الفلاحة ويزرع فيها الكتان بكثرة وحولها جملة من معاطنه ، وفى خطط المقريزى عند ذكر أديرة أدرنكه أن منها دير منسياك لأهل ريفه هو ودير ساويرس الذى بحاجر أدرنكه وكان على اسم السيدة مريم وكان ساويرس من عظماء الرهبان فعمل بطريكا. ا. هـ

أدرنكة : قرية من قسم أسيوط فى جنوبها الغربى على نحو ساعة ، بها جوامع وكنيسة أقباط ومكاتب لتعليم الأطفال ، وهى من بلاد الزنار المشهورة بجودة المحصول ، ولأهلها شهرة بزرع الكتان والشعر والكمون الأبيض والأسود والأنيسون والثوم والقرع العسلى وجودة نسج الصوف والكتان وبها نخيل ، وفى غربيها بسفح الجبل قبور نصارى أسيوط وغيرها من البلاد المجاورة وقبلى تلك المقابر ثلاثة ديور أحدها يسمى دير العذراء التحتانى والآخر دير العذراء الفوقانى ، والثالث دير ساويرس.

وفى خطط المقريزى عند ذكر أديرة النصارى اعلم أن ناحية أدرنكة هى من قرى النصارى الصعايدة ونصاراها أهل علم فى دينهم وتفاسيرهم فى اللسان القبطى ، ولهم أديرة كثيرة فى خارج البلد من قبليها مع الجبل ، وقد خرب أكثرها وبقى منها دير بوجرج وهو عامر البناء وليس به أحد من الرهبان ويعمل فيه عيد فى أوانه إلى آخر ما قال فى سرد الأديرة فانظره.