قصر الباسل

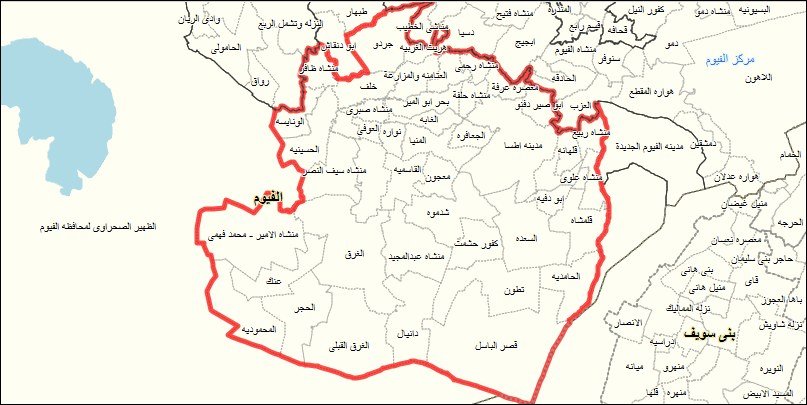

في عام 1717 م. دارت في برقة الليبية عدة معارك طاحنة بين القبائل والسلطات العثمانية وبين القبائل وبعضها البعض مما أسفر عن رحيل عدد من العشائر باتجاه الأراضي المصرية في عام 1724 م. ومنها قبيلة الفوايد والتي انفصل منه فرع قبيلة الرماح واستقر في الفيوم بزعامة عائلة الباسل التي كان مقرها في مركز إطسا من عام 1870 م. وذلك في القرية التي عرفت باسم قصر الباسل.

جاء في موسوعة القبائل العربية : ” فرع الفوايد وهم من فايد بن برغوث بن ذئاب ابن أبو الليل ففيه قبيلتي : الرماح ، وأولاد عبد الكريم وقد هاجرت الفوايد بفرعيها إلى مصر على أثر نزاع مع الجوازي في برقة ، وقد مكث الرماح في الفيوم واستوطن الباقي منهم في شمال الصعيد ومنهم فرع عبد الكريم في بني سويف والمنيا.

وقد نزل الفوايد من برقة مع الهنادي أو عقبهم بفترة ليست كبيرة ، وهذا كان منذ ثلاثة قرون أو يزيد ، وكان عقيدهم أو قائدهم يونس بن مرداس السلمي ، وقد نزلوا في صحراء مصر الغربية وشاركوا مع الهنادي في حروبهم ضد أولاد علي ، ويقيم أغلب الفوايد في محافظة المنيا وخاصة في مغاغة وفي محافظة الفيوم وفي محافظة البحيرة “.

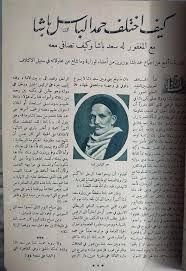

وجاء عن القرية في القاموس الجغرافي : ” قصر الباسل : تكون من الوجهة الإدارية في سنة 1905 ، وفي سنة 1932 صدر قرار من وزارة المالية بفصله بزمام خاص من أراضي ناحيتي تطون وقلمشاه وبذلك أصبح ناحية قائمة بذاتها ، وينسب إلى حمد باشا محمود الباسل من كبار أعيان عرب الفيوم وصاحب العزب التي تتكون منها هذه الناحية “.

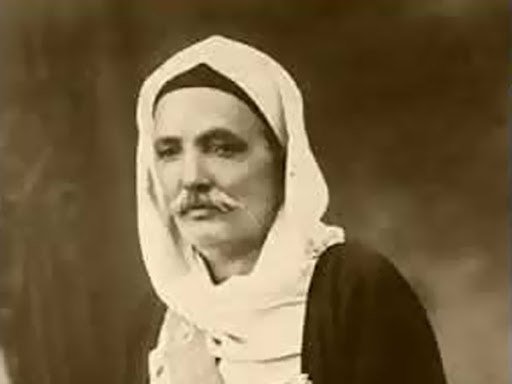

ومن أهم شخصيات قبيلة الرماح شيخ العرب سالم الباسل وأخوه محمود الباسل من كبار أنصار الحركة العرابية ، أما ابنه حمد باشا الباسل فهو الذي تنسب إليه هذه القرية التي نشأت حول قصره الذي بناه ، وهو من الشخصيات الوطنية الفريدة وأحد قادة الوفد حيث اعتقل مع كل من سعد زغلول ومحمد محمود وإسماعيل صدقي ونفي إلى مالطة وهو ما أدى إلى إشعال ثورة 19 ضد الإنجليز.

تولى حمد الباسل عمودية قبيلة الرماح ثم عين عضوا في مجلس مديرية الفيوم عام 1911 م. ثم عضوا في الجمعية التشريعية وانضم إلى الوفد المصري عام 1918 ، وبعد عودته من المنفى في مالطا قاد النضال الوطني عندما نفي زعماء الثورة مرة أخرى إلى سيشل حيث حكم عليه بالإعدام ثم خفف للسجن ثم أفرج عنه تحت الضغط الشعبي ليكون بعدها وكيلا لمجلس النواب عام 1924 م. ووكيلا لحزب الوفد (لقب بصاحب الوكالتين) ، وله دور وطني معروف في مناصرة ثورة عمر المختار في ليبيا والثورة الكبرى في فلسطين ، وألف كتابا بعنوان : (منهج البداوة).

أما أخوه عبد الستار بك الباسل فقد عين عمدة لقرية قصر الباسل في عام 1905 م. ثم خلف أخاه في عمودية قبيلة الرماح عام 1909 م. ونال عضوية مجلس النواب دورتين في الفترة من 1925 م. الى 1933 م. ثم عضوية مجلس الشيوخ من عام 1936 م. حتى وفاته ، وكان من كبار المثقفين وله إسهامات في الحركة الأدبية ، وتزوج من الكاتبة والأديبة ملك حفني ناصف التي قضت في قصر الباسل سبع سنوات كتبت فيها أهم أعمالها وعرفت بلقب باحثة البادية.

إطسا وثورة 19

في يوم 15 مارس من كل عام تحتفل محافظة الفيوم بعيدها القومي وذلك تخليدا لذكرى شهدائها في أحداث ثورة 19 والتي انطلقت مبكرا في الفيوم بعد أن قامت سلطات الاحتلال البريطاني في يوم 8 مارس عام 1919 م. باعتقال أربعة من زعماء الوفد في ثكنات قصر النيل ومنها إلى بورسعيد ليتم نفيهم إلى مالطا وهم سعد زغلول ومحمد محمود وإسماعيل صدقي وحمد الباسل.

وعندما علم أهل حمد باشا الباسل بالخبر انطلقوا من قريتهم قصر الباسل وجمعوا عشائر الرماح في الفيوم وتوجهوا إلى مركز شرطة إطسا التابعة له قريتهم وحاصروه وتحفظوا على المأمور الإنجليزي وأفراد القوة ، ثم توجهوا إلى مديرية أمن الفيوم بالخيول مع أفراد من عائلة أبو جليل وحاصروا المديرية ولكن الإنجليز أطلقوا عليهم النيران من الأسلحة النارية وتوفي في هذه المعركة 40 فردا من العائلتين ، وكانت هذه الواقعة هي الشرارة الأولى في الثورة.

ويحكي عن ذلك عبد الرحمن الرافعي فيقول : ” وحاصر البدو في مركز إطسا ديوان المركز وطلبوا إلى رجال البوليس فيه أن يسلموا أسلحتهم وخيولهم فأبوا فتقاتل الفريقان وانجلى القتال عن هزيمة البدو ، ولجأ موظفو مراكز المديرية إلى مدينة الفيوم ليكونوا بمأمن من هجمات البدو ، وقام قائد هجانة البوليس إلى العاصمة راكبا هجينا ليبلغ ولاة الأمور بوزارة الداخلية خطورة الحالة في الفيوم “.

وانتقلت القبائل إلى مدينة الفيوم حيث اشتعلت فيها الثورة وعمت فيها المظاهرات وانتشرت الاحتجاجات في بقية المراكز واقتعلت السكك الحديدية في أنحاء المديرية حتى الواسطى بمديرية بني سويف ، واستمرت الفعاليات حتى أفرج عن زعماء الوفد بعد شهر من النفي ، ويقول الرافعي عن ذلك :

” بدأت المظاهرات في الفيوم يوم 15 مارس واستمرت في الأيام التالية ، وفي 19 منه بينما كانت مظاهرة تطوف في المدينة أطلق بعض المتظاهرين عيارات في الهواء كعادة البدو في حفلاتهم فتصدت القوة البريطانية لجموع المتظاهرين وأطلقت النار عليهم من البنادق والمدافع الرشاشة فقتل منهم كثيرون.

ثم جاءت قوة من البدو وهاجموا الجند فقابلهم هؤلاء بإطلاق النار ، وبلغت خسائر البدو والمتظاهرين أربعمائة من القتلى والجرحى ، ورد ذكر هذه المجزرة في بلاغ السلطة العسكرية يوم 20 مارس إذ قالت : وفي 19 الجاري هجمت قوة كبيرة من البدو في مدينة الفيوم على رجال الحرس ولكنها صدت بعد أن تكبدت خسارة 400 من القتلى والجرحى.

وأعقب هذه المجزرة توجيه إنذار من القيادة البريطانية إلى أهالي الفيوم والوجه القبلي هذا نصه : في الأيام الأخيرة أطلق البدو النار على الجنود البريطانية وقتلوا بعضهم ، فإذا أطلق البدو النيران على الجنود البريطانية مرة أخرى اتخذت في الحال وسائل شديدة قاهرة لا بد أن تفضي إلى ضياع أرواح كثير من الأبرياء وهذا آخر إنذار “.

الجعافرة والعتامنة

يضم مركز إطسا عددا من القرى الناشئة عن توطن القبائل العربية في العصور الإسلامية ، وقد ذكر القاموس الجغرافي عددا منها رصد في السجلات قبل العصر العثماني وهي :

الجعافرة : اسمها القديم أقلول وردت في تاريخ الفيوم وبلاده وفي التحفة من الأعمال الفيومية ، ولأن أهلها بنو جعفر فخذ من بني كلاب كما ذكر صاحب تاريخ الفيوم ففي العهد العثماني سميت الجعافرة نسبة إليهم فوردت به في دفتر المقاطعات سنة 1071 هـ ثم وردت به في تاريخ سنة 1230 هـ..

عثامنة الجعافرة : اسمها القديم منشأة أقلول لأنها تجاور قرية أقلول التي تسمى اليوم الجعافرة ، وردت في تاريخ الفيوم وبلاده قال : وتعرف بمنشأة إبرهيم بن جعفر ، وردت في تربيع سنة 933 هـ العثمانية وفي دليل سنة 1224 هـ العتامنة ، ولإزالة اللبس بينها وبين العتامنة والمزارعة القريبة منها عرفت باسم عتامنة الجعافرة لأن أهلها أصلهم أولاد إبراهيم بن جعفر.

معصرة عرفة : وردت في تاريخ الفيوم وبلاده باسم منشأة أولاد عرفة وفي التحفة منشية أولاد عرفة من الأعمال الفيومية ، وفي العهد العثماني عرفت باسم المعصرة بسبب أنه كان بها معصرة لقصب السكر ووردت بهذا الاسم في كتاب وصف مصر.

كفر الزعفراني : اسمها الأصلي بلالة ورد في تاريخ الفيوم وبلاده بأنها على مسافة قرية من جهة الغرب من منشأة أولاد عرفة ، وردت في التحفة من الأعمال الفيومية ووردت في تربيع سنة 933 هـ باسم الخفارة وهي بلالة.

منشأة حلفة : اسمها الأصلي منشأة أولاد أبو ذكري وردت به في تاريخ الفيوم وبلاده ووردت في التحفة منشية ابن ذكري وهي منشية حلفا من الأعمال الفيومية.

منشأة ربيع : وردت باسمها الحالي في تاريخ الفيوم وبلاده ووردت في التحفة منشية ربيع بن حاتم من الأعمال الفيومية.

العتامنة والمزارعة : ورد في تاريخ الفيوم أنهما ناحيتان متجاورتان الأولى منهما كانت تسمى منشأة العثامنة والثانية كانت تسمى ببيج النيلة وهما الآن مشتركتان ممع بعضهما في السكن ثم اشتركا مع بعضهما في الزمام في تربيع سنة 933 هـ كما ورد في دفتر المقاطعات (الالتزامات) سنة 1071 هـ.

الغابة : ومعها الطائفة وأرض العرب ، وقد وردت هذه النواحي الثلاثة مع بعضها لأن أراضيها كلها كانت وقفا على المدرسة المالكية بمدينة الفيوم ، وردت في تربيع سنة 933 هـ الغابة الكبرى والطائفة وأرض العرب كما ورد في دليل سنة 1224 هـ.

الصوافنة : اسمها الأصلي الصفاونة وردت في تاريخ الفيوم وبلاده وفي التحفة الصفاوية من الأعمال الفيومية ووردت في تربيع سنة 933 هـ باسمها الحالي.

بحر أبو المير : اسمها الأصلي بحر بني قريط ، وردت في تاريخ الفيوم وبلاده بحر بني قريط من حقوق مطول ثم عرفت في العهد العثماني باسم بحر أبو نمير حيث وردت به في دفتر المقاطعات سنة 1071 هـ ثم حرف اسمها إلى بحر أبو المير.

الغرق السلطاني

المنطقة الطرفية من مركز إطسا باتجاه الصحراء كانت تعرف في العصور الإسلامية باسم الغرق بسبب انخفاض مستواها عن بقية الأراضي المجاورة ، وعرفت أولا باسم غرق عجلان نسبة إلى قبيلة بني عجلان العربية التي نزلت فيها في العصر الأيوبي ، ثم سميت بعد ذلك الغرق السلطاني لأن أرضها صارت من إقطاعات الديوان السلطاني ، جاء ذكرها في القرن التاسع الهجري في كتاب التحفة السنية حيث يقول ابن الجيعان : ” غرق عجلان مساحته 4235 فدان عبرته كانت 8000 دينار ثم استقرت 5672 دينار كانت للديوان السلطاني والآن للديوان المفرد “.

وجاء في القاموس الجغرافي : الغرق السلطاني : هي من النواحي القديمة اسمها الأصلي الغرق المعروف بعجلان ورد في قوانين ابن مماتي من أعمال الفيومية وفي التحفة غرق عجلان لأن أهلها أصلهم من بني عجلان الذين نزلوا بالفيوم ، وفي تربيع سنة 933 هـ الغرق الغربي كما ورد في دليل سنة 1224 هـ ، ثم عرفت بالغرق السلطاني لأن أراضيها الواسعة كانت ملكا للحكومة كما ورد في تاريخ سنة 1231 هـ ، وسميت الغرق لأن أراضيها كانت قبل عمرانها تغرق دائما بالمياه وقت الفيضان وغيره بسبب انخفاض منسوب أراضيها عن منسوب الأراضي الزراعية الواقعة في الجهة الشرقية منها.

وقد ذكر النابلسي في كتابه صنعة الحي القيوم في ترتيب بلاد الفيوم منازل عشائر بني عجلان فقال : بنو عجلان وينقسم على الأنفار التي يأتي ذكرها : بنو جابر وقيصر من بني عجلان وبلادهم ذات الصفا منشأة ابن كردي من كفور سنورس فانو ونقليفة ونقليفة قياصرة منية كربيس أخصاص أبي عطية سنورس ، للقياصرة كفورهم من بني عجلان منشأة الطواحين بيهمو شلالة شسفه أبهيت أخصاص الحلاق خفرا جرفس القبرا كعبيون.

بنو زرعة من بني عجلان وبلادهم شانة بياض سيلة مقطول الربيات بنديق بورها فرقس العدوة سرسنا مطرطارس المصلوب الملالية الأعلام قشوش صنوفر خور الرماد دموه الداثر هوارة البحرية إبربزيا الزربي خياثمة ، بنو سمالوس من بني عجلان وبلادهم منية البطس الطارمة ترسا بمويه أهلها حاضرة خفراؤهم بنو سمالوس وكفورها ، بنو زمران وبلادهم الكوم الأحمر منشأة نعيم وغير ذلك ، بنو مطير سنهور خاصة.

وجاء عن الغرق في الخطط التوفيقية : الغرق السلطانى قرية من قسم العجميين ببلاد الفيوم ، واقعة فى قبلى المدينة نحو أربع ساعات ، وهى آخر بلاد الفيوم من الجهة القبلية ، وأبنيتها باللبن والآجر والدبش المستخرج من البلاد القديمة ، فإن فى غربيها بنحو ثلث ساعة آثار مدينة على تل مرتفع من بلاد الريان ، تسميها الأهالى : مدينة ماضى ، وبها إلى الآن أحجار معاصر بكثرة ، وفى شرقى هذه الناحية حائط ممتد فى الشمال والجنوب نحو مائتى قصبة ، مبنى من الطوب الأحمر والمونة ، كان خزانا فى سالف الأزمان واندرس ، وبه قناطر لتوصيل الماء لبلاد الريان.

وفى الجنوب الغربى لناحية الغرق شرقى مدينة ماضى بركة تسمى عند الأهالى : (البركة الحارة) كانت مجمع تصافى مياه البلاد الغربية، مثل الغرق وطوطون ومدينة ماضى وما جاورها ، ثم اندثرت وضاعت معالمها ، ثم إن فم بحر الغرق خارج من فرع خارج من اليوسفى شرقى بحر العرب ، فبعد سيره جنوبا نحو ثلثمائة قصبة فى عرض نحو ست قصبات يكون فمه من الجهة الشرقية، فيسير فى الجبل ، وفى بعض المحلات يكون مقطوعا بالآلات ، ويدور مع الجبل حتى يكون فى جنوب طوطون ، فينقسم بنصبة إلى قسمين : فالبحرى لناحية طوطون ، والقبلى يمر مغربا إلى ناحية الغرق ، وطوله نحو سبعة آلاف قصبة.

مدينة إطسا

تقع مدينة إطسا في الجنوب الغربي لمحافظة الفيوم باتجاه الصحراء واستمدت اسمها من لغة المغاربة حيث تعني الانخفاض والرقود وظهر اسمها لأول مرة في الروك الناصري حيث ذكر ابن الجيعان في كتاب التحفة السنية أن مساحتها أربمائة فدان وخراجها ألف دينار ، وقد فرضت عليها الطبيعة الجغرافية نمطا محددا في الري يفصله علي باشا مبارك في الخطط التوفيقية حيث يقول :

” أطصا : قرية من قرى الفيوم بقسم مدينة الفيوم وكانت سابقا رأس خط وهى قرية كبيرة واقعة على الشاطئ القبلى لبحر عروس ، وبها نخيل كثيرة وزيتون وأبنيتها باللّبن والآجر ، وبها جامع عامر ووابور لحلج القطن وعصر الزيت ، ومدينة الفيوم فى شمالها الشرقى على نحو ساعتين ، وفى غربيها قرية دفنو وبعض أطيانها يروى بالراحة ، وبعضها فى ملقة قلم شاه المحافظ عليها حائط المنية الآتى ذكرها فى قرية منية الحيط.

وفم البحر الذى تروى منه أرضها وأرض ما جاورها من البلاد خارج من اليوسفى قبلى المدينة بنحو ثلثى ساعة ، وهو فى قبلى نزلة الخواجة درونيو وعليه سواقى هدير لرىّ الأطيان المرتفعة من أراضى قرية درونة وغيرها ، وبعد امتداده إلى الغرب بنحو ثلثى ساعة توجد به نصبة بها ثلاثة أفواه ، القبلى لعزبة بوصير دفنو ، والوسط لجملة بلاد والبحرى لناحية معصرة عرفة ويقال لها : المعيصرة أيضا، ثم الوسط بعد سيره إلى الجنوب الغربى نحو نصف ساعة ينقسم بنصبة إلى ثلاثة أفواه أيضا.

الشرقى لناحية دفنو والوسط لجملة قرى والغربى لناحية الصوافنة ، ثم بعد امتداد الوسط إلى الجنوب الغربى أيضا بنحو ثلث ساعة ينقسم بنصبة تحت أطصا من الجهة البحرية إلى ستة أقسام القبلى لناحية أطصا ، وما يليه لناحية منية الحيط ، وما يليه للغدامنة ، والرابع للجعافرة ، والخامس للغابة ، والسادس إلى بحر أبى المنير ومنشأة حلفا ، ثم هذا الأخير بعد سيره مغربا نحو نصف ساعة ينقسم بنصبة أيضا إلى قسمين : القبلى لناحية بحر أبى المنير ، والثانى لناحية منشأة حلفا.

والنصبة عبارة عن بنيان متين من الآجر الجيد والمونة القوية من الجير والطين أو الرمل الجبلى بجعل ذلك البناء فى عرض البحر ويكون فى الشاطئين على أرصفة متينة فى الأمام والخلف على قدر اللزوم ، وبجعل ارتفاع البناء بنسبة أعلى الأراضى التى هو لها ، وإذا كان البحر مختصا ببلد واحدة جعل فى فمه قنطرة لها فرش وعتب وأرصفة وتجعل فتحتها بنسبة الأطيان التى هى لها.

وإذا كان لجملة بلاد احتاج لنصبة ينقسم بها فيعمل الفرش ويرفع البناء جميعه من جهة الأمام بنسبة الأراضى ومن جهة الخلف يأخذ فى الميل فى كل بحر من الأبحر التى ينقسم إليها حتى يجتمع فى أرض البحر المذكور ، ويعطى كل بحر عرضا بنسبة الأطيان التى يرويها ويحفظ ذلك العرض بعتب وحجر من الصوان ، والفرش اللازم لكل بحر يختلف امتداده بحسب الانحدار ، فتارة يكون خمسة أذرع فى الأبحر القليلة الانحدار ، وتارة يكون أكثر من ذلك إلى خمسة وعشرين ذراعا على حسب شدة جريان الماء وخفته “.

منية الحيط

في القرن السابع الهجري ذكر النابلسي منازل قبيلة بني غصين في إقليم الفيوم ومنها قرية منية ششها (منية الحيط حاليا) وذلك في كتابه صنعة الحي القيوم في ترتيب بلاد الفيوم حيث يقول : ” بنو غصين من بني كلاب وبلادهم أهريت بني عطا دسيا جردو دنفارة طبها أخصاص العجميين ببيج أنقاش ببيج أندير ششها منية ششها بلالة منتارة حدادة أم السباع بشطا “.

وفي القرن التاسع الهجري ذكرها ابن الجيعان في كتاب التحفة السنية فقال : ” منية ششها مساحتها 522 فدان عبرتها كانت 2000 دينار واستقرت 650 دينار كانت باسم المقطعين والآن للديوان السلطاني والمقطعين ، ششها مساحتها 877 فدان عبرتها 2400 دينار كانت باسم المقطعين والآن باسم الديوان المفرد والمقطعين “.

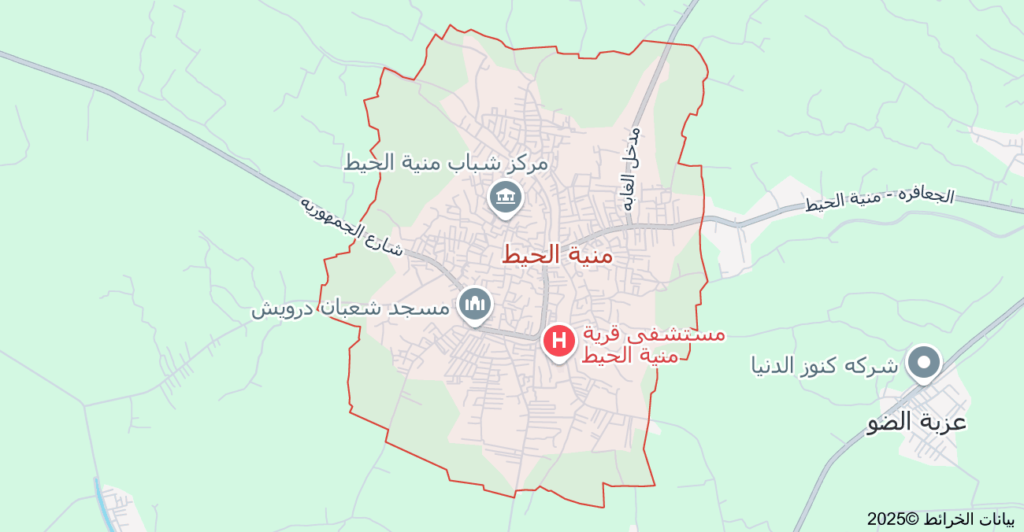

وجاء في القاموس الجغرافي : ” المنيا هي من القرى القديمة اسمها القديم منية ششها وردت في تاريخ الفيوم وبلاده وفي التحفة من الأعمال الفيومية ثم حذف المضاف إليه واستغني عنه بأداة التعريف للتخفيف فعرفت بالمنيا ووردت في تاريخ سنة 1230 هـ المنيا فيوم ومن سنة 1270 هـ باسمها الحالي ، والعامة يسمونها منية الحيط نسبة إلى الحائط التي أنشأتها مصلحة الري في سنة 1236 هـ بجوار سكن هذه القرية لحفظ مناسيب المياه بين الأراضي المرتفعة والأراضي المنخفضة في أحواض الري.

ششها : ورد في تاريخ الفيوم وبلاده أنها من حقوق خليج دليه وأنها بلدة متوسطة عتيقة من البلاد العتق وهي قبلي مدينة الفيوم إلى الغرب وردت في التحفة من الأعمال الفيومية ، وبالبحث عن هذه القرية تبين لي أنها اندثرت ومحلها اليوم عزبة معجون بك من توابع ناحية المنيا بمركز إطسا بمديرية الفيوم والمنية التابع لها هذه العزبة هي التي كانت تسمى منية ششها نسبة إلى ششها هذه.

وفي الخطط التوفيقية : ” منية الحيط قرية من قرى الفيوم بقسم ثانى واقعة على الوادى الغربى بميل إلى الجنوب وفى الجنوب الغربى لمدينة الفيوم بنحو ثلاث ساعات وفى شرقى قرية أبى جندير وقرية نوارة بنحو ثلثى ساعة وفى شمال ناحية الغرق السلطانى بنحو ساعة ونصف ، وليس بها نخيل بل بها أبراج حمام كثيرة وبها جامع وكثير من أهلها ينحتون الأحجار لعمائر الأقاليم القبلية ، وفى الأزمان السالفة كان يمر بقربها بحر الصفراء الذى كان معدا لرى بلاد الريان “.

وجاء ذكرها في كتاب وصف مصر في عدة مواضع لأن علماء الحملة الفرنسية استعانوا بالشيخ علي بن صالح السمالوسي ليكون دليلا لهم خلال رحلتهم في الفيوم حيث جاء في الجزء الثاني ص 161 قولهم : ” كان هذا العربي واسمه علي شابا لما يتجاوز الثلاثين من عمره وهو ابن صالح الشيخ الأكبر لقبيلة السمالو التي اتخذت لنفسها مقر إقامة ثابت في قرية مبنية تقع على شط بحر الوادي.

ويطلق اسم السمالو على هذا التجمع العام للقبائل التي تحيط بإقليم الفيوم ، وكان لصالح هذا ثلاثة أبناء وابن أخ واحد يتولى كل منهم زعامة قسم من أقسام القبيلة ، وكان أولهم وهو الشيخ علي يقيم في مدينة الفيوم أما الثاني جروبة فكان قريبا منه في المنيا ، أما الثالث فهو عثمان ويسكن أبو جندير ، وبالقرب منهم يقيم بعض أبناء له آخرين أنجبهم من إمائه وكان هؤلاء زينة وبهجة شيخوخته ، أما ابن أخيه علي أبو بكر فكان يشغل النزلة “.

وجاءت تفاصيل زيارتهم إلى منية الحيط في نفس الجزء ص 179 حيث قالوا : ” اقتربنا من قرية المنيا حيث يقيم الشيخ الأكبر أبو صالح والد علي وعثمان رفيق سفري وسرى النبأ في القرية فشاهدنا على الفور ظهور أخيهما الثالث جوربة الذي أرسله أبوه ليهنئنا بسلامة الوصول ، ثم جاء هذا الشيخ المسن نفسه للقائنا .. وكان السكان جميعا قد اصطفوا على جانبي طريقنا وأسمعتنا النسوة زغاريدهم تلك العلامة المعتادة عند حلول الأفراح الكبرى.

يقطن أبو صالح في المنيا بيتا واسعا بعض الشيء سرعان ما امتلأ بعدد كبير من المدعوين من كل الطبقات والأعمار ، وما أن جلسنا على الأرائك حتى قدم إلى الشيخ صالح كل أبنائه ، لاحظت من بينهم واحدا لما يتجاوز التاسعة أو العاشرة من العمر يكن له أبوه عاطفة خاصة ، وكان هذا الصبي وله وجه بالغ الجمال يركب الخيل ويستعمل الأسلحة بقدر ما قد يفعل ذلك أكثر البدو تمرسا ويبدي من حيوية الطبع ما يسر والده بشكل بالغ وقلت لأبي صالح إنني كنت قد لاحظت وأنا في السهل رشاقة ومهارة هذا الصبي ومظهره الحسن .. “.

منشأة سيف النصر

قرية حديثة نسبت لمؤسسها الشيخ سيف النصر موسى علي من كبار شيوخ قبيلة السمالوس في مركز إطسا وقد فصلت هذه القرية من زمام منشأة فيصل ، وكانت عشائر عديدة من قبيلة السمالوس قد سكنت الفيوم منذ زمن مبكر بالقرب من طامية وسنورس ثم انتقلت منها تباعا إلى مركز إطسا بسبب قربه من الصحراء ومناسبته للرعي والزراعة معا ، وقد ذكرها الأمير فخر الدين أبو عثمان النابلسي في القرن السابع الهجري في كتابه صنعة الحي القيوم في ترتيب بلاد الفيوم حيث قال : ” بنو سمالوس من بني عجلان وبلادهم منية البطس الطارمة ترسا بمويه ، أهلها حاضرة خفراؤهم بنو سمالوس وكفورها “.

وقد أوضح ذلك محمد بك رمزي في القاموس الجغرافي حيث يقول : ” منشأة سيف النصر تكونت من الوجهتين الإدارية والمالية بقرارين في سنة 1931 وذلك بفصلها من زمام نواحي أبو جندير والحسينية ومنشأة فيصل ، وتنسب إلى الشيخ سيف النصر موسى علي صاحب إحدى العزب المكونة لهذه الناحية ، منشأة فيصل تكونت من الوجهة الإدارية في سنة 1920 وفي سنة 1921 صدر قرار بفصلها بزمام خاص من أراضي ناحية أبو جندير وبذلك أصبحت ناحية قائمة بذاتها من الوجهتين الإدارية والمالية ، وتنسب إلى شيخ العرب فيصل موسى علي صاحب بعض العزب المكونة لهذه الناحية “.

وذكر الدكتور أيمن زغروت في كتابه مختصر معجم قبائل مصر نسب السمالوس فيقول : ” السمالوس قبيلة عامرية قديمة موثقة النسب إلى بني عامر بن صعصعة القيسية ومقيمة في الفيوم وهي نفس بلادها منذ دخولها إلى مصر ” ، ويقول أحمد لطفي السيد في كتابه قبائل العرب في مصر : ” سمالوس بطن من بني عجلان ينتسبون إلى عرب الحجاز ويقيمون في مديرية الفيوم بمصر ” ، ويقول عمر رضا كحالة في معجم قبائل العرب : ” عجلان من قبائل العرب في مصر تنقسم إلى الأفخاذ الآتية : بنو جابر قيصر بنو زرعة وبنو سمالوس “.

وذكرهم ب. م مارتان الفرنسي المؤرخ المعروف وقد أسماهم السمالو وقال : ” أحيانا يُطلق عليهم السمالوس ، وقد أطلق هذا الاسم على التجمع القبلي الذي كان يقيم أهله بإقليم الفيوم ويوزع شيخ القبيلة على أبنائه زعامة كل قسم من أقسامها ، وكان السمالو قومًا ذوي بأس شديد ، وكانوا على الدوام في حالة حرب مع القبائل الغريبة التي تأتي لتشن غاراتها داخل الإقليم لسلب قرى السمالو ، وقد استقر عربان السمالو بصفة ثابتة في إقليم الفيوم ، وكانوا يعيشون في حرب مع قبائل الضعفا والفرجان “.

ذكر أميديه جوبير الفرنسي عام ١٧٩٨ م في وصف مصر أن السمالوس في نواحي وادي النطرون وعدد فرسانهم ٢٠٠ فارس ، ومنها في الفيوم في أبو جندير وسنورس وشرق التوتون ودفنو وهلية والعدوة والمعصرة والمصلوب وسرسنا وجبة ومطر طارس وباهي آمون وترسا والزواني والروضة ، وكما ذكر أن من فروعهم كوم الوزازي والمناسي والمحربين والروملة والحمودات وحواطة ، وأن شيخهم أبا صالح وعدد شاتهم ٩١٠ وخيالتهم ٥٠٥ وجمالهم ١٠٨٥ وخرافهم ٧١٥.

وفي موسوعة القبائل : ” ومساكن سمالوس في محافظة الفيوم وبعضهم في الصحراء الغربية وفي البحيرة ، وعن العائلات في الفيوم فأغلبها في أبو جندير والمنزلة والحامول ، وأيضًا منهم في عزب المختلطة وشعلان مركز أبشواي وهم من أغني العائلات في تلك النواحي ، وكما تنتشر عائلات موسى سيف النصر وعائلات مغيب وغيث في تلك النواحي أيضًا وفي قرى نزلة شقيطن المختلطة بأبشواي وغيرها ، وهذه العائلات من أقوى وأشهر عائلات الفيوم.

ومن عائلة سيف النصر سيف النصر بيك موسى – رحمه الله – عضو النواب السابق ومنهم الدكتور أحمد رشاد موسى الأستاذ في جامعة القاهرة ، وموسى عبد العال مدير مكتب وزير النقل والمواصلات ، ومن رجالاتهم أيضًا شيخ العرب رياض سيف النصر ، وشيخ العرب ربيع سيف النصر عمدة سمالوس في الفيوم ، وطه سيف النصر عضو النواب ، وكمال سيف النصر وكيل وزارة التموين ، والمستشار إبراهيم موسى ، ومن عائلة مغيَّب شيخ العرب علي علواني ، ومحمود خليفة غيث ، ومحمد غيث عمدة صول. ، ومن عائلات سمالوس أيضًا في الفيوم عائلة زيدان ومنها رجالات عدة أذكر منهم صالح غيث رئيس المجلس المحلي. “

ومن سمالوس فروع منتشرة في الصحراء الغربية منها الفلاط والتعابي والحبوص والدمينات والجيوليوبلي ، وأشهر فروع سمالوس هي الدمينات ومنها عائلات كبيرة في الصحراء الغربية والبحيرة مثل : الضاوي وأبو قلادة والبطوي والخشومات والحصنا والعزازة والسقروف والمحمودات والعربي والحطابي وحسين وكيلاني ومسعود ودمين والشكيوي وخليفة ومبروكة وقاسم كما تتفرع من سمالوس فرع زواوة وفروع أخرى مثل المحارزة والحبوس والمنافسة وأبو زويل.

عزبة خلف ومغني

في العصر الحديث انفصلت عن العتامنة مركز إطسا بالفيوم عدد من نجوع قبيلة بني سليمان وتحولت إلى قرى ذات زمامات زراعية جديدة ومنها كل من عزبة خلف التي تأسست أولا ثم توسعت جنوبا ونشأت منها عزبة مغني ، وقد جاء تفصيل ذلك في القاموس الجغرافي حيق يقول محمد بك رمزي : ” خلف تكونت من الوجهة الإدارية في سنة 1912 ، وفي سنة 1931 صدر قرار بفصلها بزمام خاص من أراضي ناحية العتامنة والمزارعة وبذلك أصبحت ناحية قائمة بذاتها من الوجهتين الإدارية والمالية ، وتنسب إلى محمد أفندي خلف الذي كان ضابطا بمدرسة الطب وصاحب إحدى العزب المكونة لهذه الناحية “.

وقبيلة بني سليمان تنسب إلى شيخ العرب سليمان بن عمرو المسعودي المعروف بلقب المنطار والذي قاد قبيلة المساعيد في سيناء والنقب في حربها المعروفة ضد دولة المماليك في القرن الثامن الهجري والتي انتهت بمصرعه وتفرق عشائر المساعيد حيث انتقلت منها فروع بني سليمان إلى الشرقية ومنها إلى بني سويف ثم الفيوم ، وفي ذلك يقول نعوم بك شقير : (بقى المساعيد يؤدون هذه الضريبة حتى قام عليهم أمير يُدعى سليمان المنطار فاستثقل الضريبة وأبى دفعها وجاهر بالعداوة للدولة في حينه).

جاء في موسوعة القبائل العربية : نبذة عن أولاد سليمان في الفيوم وبني سويف : هناك للآن جماعة من أولاد سليمان شرق نهر النيل في بني سويف ، ثم ارتحل فريق منهم إلى الفيوم بسبب نزاع مع قومهم واستقروا بنواحي الفيوم غربًا ، ولأن هذا الفريق قدم من ناحية الشرق أسماهم الناس هناك (المشارقة) وهم فرع من بني سليمان ، ومن قراهم التي يقطنون فيها بلدة أبو عوض بمركز إطسا بين أبو جندير وكوم مدينة ماضي ، بلدة مغني بمركز إطسا بين أبو جندير وطبهار في الشمال الشرقي ، بلدة خلف بمركز إطسا بجوار بلدة مغني.

كما يقطنون ضواحي أبو جندير وضواحي كوم مدينة ماضي وضواحي الغرق السلطاني ، أما فروعهم كما يلي : آل ريان ، وآل محمد وهم أكبر الفروع وأكثرها عددا ، وآل سلومة، وآل رزق وهم يلون آل محمد عددا ، وآل صابر ، ويوجد مساعيد من البحيرات في نقطة سيلة بالفيوم ، كما يوجد نجوع باسم المساعيد في صعيد مصر أهمها نجع المساعيد في الحاجر الشرقي لنهر النيل ما بين أرمنت شمالا وإسنا جنوبًا.

مساعيد أولاد سليمان : قال نعوم شقير في حديثه عن تفرُّق المساعيد بعد واقعتهم مع الدولة في غزة في كتاب تاريخ سيناء : ” تفرَّق المساعيد ثلاث فرق : فرقة ذهبت شرقًا فسكنت فارعة المسعودي ووراء حوران ، وفرقة ذهبت غربًا فسكنت جنوب سيناء وأرض مصر وعُرفت بأولاد سليمان ، وبقي منها بقية في بر قطيَّة غرب العريش حافظت على اسم المساعيد ، وفرقة عادت إلى البدع قرب وادي الليف على نحو خمسين ميلًا من مدينة العقبة ، وقال في حديثه عن عربان بر قطيَّة : “هي فروع من القبائل المعروفة الأسماء في مديريتي الشرقية والقليوبية إلا المساعيد فإن إخوانهم في مصر يعرفون بأولاد سليمان “.

وذكر الكاتب الإنجليزي ج. دبليو موري في كتابه الصادر في عام ١٩٣٥ م وقال في حديثه عن قبيلة المساعيد : ارتحل المساعيد إلى جوار غزة وتفرقوا إلى ثلاث فرق بعد حادثة هناك مع الدولة ، الفرقة الأولى أولاد سليمان الذين اتجهوا إلى مصر وظل منهم قسم استقر في قطيَّة حافظ على اسم المساعيد ، أما الفرقة الثانية من أولاد سليمان فقد اتجهوا إلى حوران ، أما الفرقة الثالثة فكان منهم الأحيوات.

قلت: الفرقة التي اتجهت إلى بلاد حوران لا تزال تعرف باسم المساعيد حتى يومنا هذا ، وهم فريقان فريق يقطن شمال الأردن وجنوب سورية في ضواحي جبل العرب ، وفريق يقطن غرب نهر الأردن في فلسطين. ، وأضاف ج. دبليو موري يقول : المساعيد احتفظوا بالاسم الأصلي فيما ذهب أولاد سليمان إلى مصر واستقرت الأحيوات في سيناء ، وقال : أولاد سليمان الشرقيون قسم من المساعيد المستقرين في الشرقية وحوران ، وأكد أنه لا علاقة لهم بأولاد سليمان من المرابطين وأنه يجب عدم الخلط بينهم.