مدينة الفيوم

الفيوم مدينة قديمة عرفت باسم شدت وبر سوبك ثم في عصر البطالمة أطق عليها بطليموس الثاني اسم زوجته أرسينوي ثم سماها الرومان كروكودوبوليس وفي القبطية بي إيوم وتعني موضع اليم أو البحر ومنه اشتق اسمها العربي الفيوم ، وعرفت في العصور الإسلامية بالغنى والثراء حتى أطلق المؤرخون على قرى الفيوم اسم الجوهريات كما ذكر المقدسي في كتاب أحسن التقاسيم وبلغت أوج ازدهارها في العصر الأيوبي.

جاء عنها في الخطط التوفيقية : ” ومدينة الفيوم قاعدة ولاية وبها حمامات وأسواق ومدارس شافعية ومالكية ، وهى راكبة على النهر من جانبيه ، وللفيوم بساتين كثيرة ، والفيوم كلمة قبطية ، جعلها قدماء الأقباط علما على الإقليم المسمى عند قدماء اليونانيين أرسنويه ، ومعناها فى لغتهم البحر، لأن فى بمعنى آل ويوم بمعنى بحر لاشتمال ذلك الإقليم على البحيرة العظيمة، التى هى حده من الجهة الغربية ، فكلمة الفيوم معرّبة من القبطية.

قال ابن زولاق : وحدثنى أحمد بن محمد بن طرخان الكاتب قال : عملت على الفيوم لكافور الإخشيدى فى سنة خمس وخمسين وثلثمائة ، فعقدت بها ستمائة ألف دينار وعشرين ألف دينار ، ومنها من المباح الذى يعيش الناس فيه من أهل التعفف ما لا يضبط ولا يحاط بعلمه ، وذلك غير المرافق والخيرات التى تحت أيدى الملاك ، وقال القاضى الفاضل فى كتاب : (متجددات الحوادث) ومن خطه نقلت أن الفيوم بلغت فى سنة خمس وثمانين وخمسمائة مبلغ مائة ألف واثنين وخمسين ألف دينار وسبعمائة وثلاثة دنانير.

وقال البكرى: والفيوم معروف هناك ، يغل فى كل يوم ألفى مثقال ذهبا ، وقال هيرودوط : إن مدينة الفيوم كانت تسمى أيضا مدينة التماسيح ، وقال ابن حوقل : إن مدينة الفيوم على شاطئ وادى اللاهون ، وأرضها خصبة كثيرة الفاكهة وأنواع المحصول ، وهواؤها ردئ مضر ، وأكثر محصولها الأرز ، وبها جميع أنواع المحصولات ، وفى خارج المدينة خراب كثير، وكان يحيط بالمدينة قديما سور نظرت بعضه موجودا جهة الصحراء ، وكانت أبراجه موجودة لكنها مردومة بالرمل.

وفى خطط المقريزى فى الكلام على المدارس أن السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب أنعم على ابن أخيه الملك المظفر تقى الدين أبى سعيد عمر بن نور الدولة شاهنشاه بن نجم الدين أيوب بالفيوم وأعمالها مع القايات وبوش ، وقد أنابه عنه بديار مصر عوضا عن الملك العادل أبى بكر بن أيوب فقدمها سنة تسع وسبعين وخمسمائة ، وكانت له فى أرض مصر وبلاد الشام أخبار وقصص ومواقف عديدة فى الحرب مع الفرنج ، وله فى أبواب البر أفعال حسنة وله بمدينة الفيوم مدرستان : أحدهما للشافعية والأخرى للمالكية ، وكان عنده فضل وأدب وشعر حسن وكان جوادا شجاعا كثير الإحسان مات سنة سبع وثمانين وخمسمائة ودفن بحماة.

وقال القاضى السعيد أبو الحسن على ابن القاضى المؤتمن بقية الدولة أبو عمرو عثمان بن يوسف القرشى المخزومى فى كتاب : (المنهاج فى علم الخراج) : وهذه الأعمال من أحسن الأشياء تدبيرا وأوسعها أرضا ، وأجودها قطرا ، وإنما غلب على بعضها الخراب لخلوها من أهلها ، واستيلاء الرمل على كثير من أرضها “.

شيوخ الفيوم

في كتاب خلاصة الأثر بأعيان القرن الحادي عشر : الشيخ شعبان الفيومى الأزهرى الشافعى الإمام الفقيه المتضلع من العلوم الشرعية ، شيخ الأزهر نفع الله بعلمه ، فما قرأ عليه أحد إلا انتفع به ، وحصلت له بركته ، ولد بالفيوم سنة عشرة وألف هجرية تقريبا ، وكان يقرأ عليه كل يوم ما ينيف على مائة طالب ، وله فى كل يوم ثلاثة دروس حافلة ، واحد بعد الفجر إلى قريب طلوع الشمس ، والثانى بعد الظهر ، والثالث بعد العصر ، وهذا دأبه دائما ، وكان يجتمع فيها من طلبة العلم خلق كثير ، وكان محافظا على الجلوس فى الأزهر ، لا يخرج منه إلا لحاجة.

وكان قليل الكلام كثير الاحتشام ، لا يتردد إلى أحد ، معظما عند العلماء مشهورا بالورع ، وكان إذا قرأ القرآن يكاد يغيب عن حواسه ، وكان كثير الدعاء لمن يقرأ عليه ، ولا يسمع منه كلام إلا فى تقرير مسائل العلم ، وكان إذا مر فى السوق يمر مسرعا مطرق الرأس توفى بمصر فى جمادى الأولى سنة خمس وسبعين وألف، ودفن بتربة المجاورين.

الشيخ عبد البر بن عبد القادر بن محمود بن أحمد بن زين الفيومى العوفى الحنفى ، أحد أدباء الزمان الموفقين ، وفضلائه البارعين ، كان كثير الفضل جم الفائدة ، شاعرا مطبوعا مقتدرا على الشعر ، قريب المأخذ سهل اللفظ ، حسن الإبداع للمعانى ، مخالطا لكبار العلماء والأدباء معدودا من جملتهم.

وولى من المناصب إفتاء الشافعية بالقدس مع المدرسة الصلاحية ، ودخل دمشق وأقام بها فى حجرة بجامع المرادية نحو سنتين ، ورأى المصلحة فى الرجوع إلى الروم ، فانتقل إليها وأقام بها مدة ، ثم انتظم فى سلك الموالى فولى بعض مناصب ، وله تآليف كثيرة حسنة الوضع ، أشهرها كتاب : (منتزه العيون والألباب فى بعض المتأخرين من أهل الآداب) وكانت وفاته سنة إحدى وسبعين وألف بقسطنطينية.

وفى (تاريخ الجبرتى) : الإمام الفاضل الشيخ أحمد بن أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عامر العطشى الفيومي الشافعى ، كان أحد المتصدرين بجامع ابن طولون ، وكان له معرفة فى الفقه والمعقول والأدب ، وكان يخبر عن نفسه بأنه يحفظ اثنى عشر ألف بيت من شواهد العربية وغيرها ، أخذ عن الأشياخ المتقدمين ، وكان إنسانا حسنا منور الوجه والشيبة ، مات فى سادس جمادى الثانية عن نيف وثمانين سنة ، بعد المائة والألف.

وينسب إليها أيضا كما فى الجبرتى : الإمام المحدّث الشيخ إبراهيم بن موسى الفيومى المالكى شيخ الجامع الأزهر ، تفقه على الشيخ محمد بن عبد الله الخرشى ، قرأ عليه (الرسالة) وشرحها ، وكان معيدا له ، وتلبس بالمشيخة بعد موت الشيخ محمد شنن ، ومولده سنة اثنتين وستين وألف ، وأخذ عن الشبراملسى والزرقانى والشهاب أحمد البشبيشى والجزائرلى الحنفى ، وأخذ الحديث عن الشيخ يحيى الشاوى وعبد القادر الواطى وعبد الرحمن الأجهورى وإبراهيم البرماوى وآخرين ، وله : (شرح على العزية) فى مجلدين ، توفى سنة سبع وثلاثين ومائة وألف عن خمس وسبعين سنة.

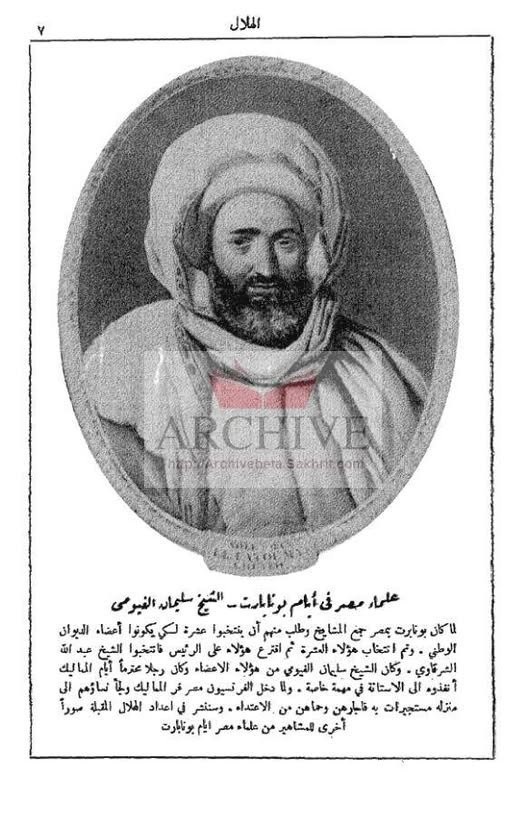

من أعلام الفيوم .. الشيخ سليمان الفيومي

جاء في تاريخ الجبرتي فى حوادث سنة أربع وعشرين ومائتين وألف أن هذه المدينة (الفيوم) ولد بها الأستاذ الشيخ سليمان الفيومى المالكى ، وحضر إلى مصر وحفظ القرآن ، وجاور برواق الفيمة بالأزهر ، ولازم الشيخ الصعيدى فى أول مجاورته ، فكان يمشى خلف حمار الشيخ ، وعليه دراعة من صوف وشملة صفراء ، ثم حضر دروسه ودروس الشيخ الدردير ، واختلط مع المنشدين ، وكان صوته حسنا ، وكان يذهب معهم إلى بيوت الأعيان فى الليالى ، وينشد معهم ، ويقرأ الأعشار، فيعجبون منه، ويكرمونه زيادة على غيره.

ثم اجتمع على بعض الأمراء المعروفين بالبرقوقية من ذرية السلطان برقوق ، وكانوا نظارا على أوقاف السلطان المذكور ، فراج أمره وكثرت معارفه بالأغوات الطواشية ، فتوصل بهم إلى نساء الأمراء ، وصار له زيادة قبول عندهم وعند أزواجهم ، وصار يتوكل لهم فى القضايا والدعاوى ، وتجمل بالملابس وركب البغال ، وتزوج بامرأة بناحية قنطرة الأمير حسين وسكن بدارها ، وماتت وهى على ذمته فورثها.

ثم لما مات الشيخ محمد العقاد تعين المترجم لمشيخة رواق الفيمة ، وبنى له محمد بيك المعروف بالمبدول دارا عظيمة بحارة عابدين ، فاشتهر ذكره وعلا شأنه وطار صيته ، وسافر فى بعض مقتضيات الأمراء إلى دار السلطنة ، ثم عاد إلى مصر ، فأقبلت عليه الهدايا من الأمراء والأعيان والأغوات والحريمات ، واعتنوا بشأنه وزوّجته الست زليخا زوجة إبراهيم بيك الكبير بنت عبد الله الرومى ، فتصرف فى أوقاف أبيها ، وكان من ضمنها عزب البر تجاه رشيد ، فاشتهر بالبلاد البحرية والقبلية.

وكان كريم النفس جدا يجود بما عنده ، مع حسن المعاشرة والبشاشة والتواضع والمواساة للكبير والصغير والجليل والحقير ، وطعامه مبذول للواردين ، ومن أتى إلى منزله لحاجة أو زائرا له لا يمكنه من الذهاب حتى يتغدى أو يتعشي ، وإذا سأله أحد حاجة قضاها كائنة ما كانت ، ومما اتفق مرارا أنه يركب من الصباح فى قضاء حوائج الناس ، فلا يعود إلا بعد العشاء الأخيرة.

ثم لما حضر حسن باشا الجزائرلى إلى مصر ، وارتحل الأمراء المصريون إلى الصعيد ، وأحاط بدورهم ، وطلب الأموال من نسائهم ، وقبض على أولادهم ، وأنزلهم فى سوق المزاد، التجأ إلى المترجم الكثير من نساء الأمراء الكبار فآواهم ، واجتهد بنفسه فى حمايتهن والرفق بهن مدة إقامة حسن باشا بمصر ، وكذلك فى إمارة إسماعيل بيك ، ثم لما رجع أزواجهن بعد الطاعون إلى إمارتهم ازداد المترجم عندهم قبولا ، فكان يدخل بيت الأمير ، ويطلع محل الحريم ، ويجلس معهن ويكرمونه.

ولم يزل على هذه الحالة إلى أن طرقت الفرنساوية البلاد المصرية، وأخرجوا منها الأمراء ، وخرجت النساء من بيوتهن ، وذهبن إليه أفواجا أفواجا حتى امتلأت داره وما حولها من الدور ، وتصدى المترجم وتداخل فى الفرنساوية ، ودافع عنهن ، وأقمن بداره شهورا ، وأخذ أمانا لكثير من الأمراء المصرية ، وأحضرهم إليها ، وأحبته الفرنساوية وقبلت شفاعته ، وقررته فى رؤساء الديوان الذى رتبوه لإجراء الأحكام بين المسلمين ، ولما نظموا أمور القرى والبلدان المصرية على النسق الذى جعلوه ، ورتبوا على مشايخ كل بلدة شيخا ترجع أمور البلد ومشايخها إليه ، جعلوا المترجم شيخ المشايخ.

وبقى على ذلك إلى أن انقضت أيامهم وحضرت العثمانية والمترجم فى عداد العلماء والرءوس ، وافر الحرمة شهير الذكر ، ولما قتل خليل أفندى الرجائى الدفتردار وكتخداى بيك فى حادثة مقتل طاهر باشا ، التجأ إليه أخو الدفتردار وخازنداره وغيرهما ، فواساهم حتى سافروا إلى بلادهم ، ولم يزل على شهرته إلى أن توفى فى شهر ذى الحجة من سنة أربع وعشرين ومائتين وألف ، ودفن بالمجاورين ، رحمه الله تعالى.

قرى مركز الفيوم

جاء في القاموس الجغرافي تفصيل لمنازل القبائل العربية التي نزلت قبل العصر العثماني في مركز الفيوم وذكر البلاد التي سميت على أسماء هذه القبائل وهي :

زاوية الكرادسة : اسمها الأصلي منية كربيس وردت به في تاريخ الفيوم وبلاده وفي قوانين ابن مماتي وفي تحفة الإرشاد من أعمال الفيومية ، وفي تاج العروس كربيس قرية بالفيوم ، وفي الروك الناصري أضيف زمامها إلى أخصاص أبي عصية المجاور لها فوردت في التحفة باسم أخصاص أبي عصية شاملة لزمام الناحيتين ، وفي دليل سنة 1224 هـ باسم أخصاص أبو عصية ومنية كربيس المعروفة بزاوية الكرادسة ، وسميت زاوية الكرابسة في تربيع سنة 933 هـ لأن سكانها بنو جابر كرابسة فخذ من بني عجلان ، ثم حرف اسمها إلى زاوية الكرادسة فوردت به في تاريخ سنة 1230 هـ وهي اسمها الحالي.

بني صالح : اسمها الأصلي بني مجنون وهم جماعة من عرب بني مجنون فخذ من بني كلاب استوطنوها فعرفت بهم كما ورد في تاريخ الفيوم وبلاده ، ثم وردت في قوانين ابن مماتي وفي تحفة الإرشاد من أعمال الفيومية ، ولاستهجان اسم بني مجنون في نظر أهلها الحاليين طلب علي بك صالح الذي كان عمدة لها تغييره وتسميتها بني صالح نسبة إليه وقد وافقت نظارة الداخلية على هذا التغيير بقرار أصدرته في 31 مايو سنة 1897 وبذلك اختفى اسم بني مجنون من بين النواحي.

هوارة المقطع : وردت في تاريخ الفيوم وبلاده باسم هوارة البحرية ، ووردت في التحفة هوارة البحرية من الأعمال الفيومية ، ويقال لها هوارة القصب لشهرتها قديما بزراعته ، ووردت في دفتر المقاطعات سنة 1071 هـ باسم هوارة البرج ، وبسبب أنه كان يتكرر عندها قطع جسر بحر يوسف وقت الفيضان لصرف مياه المياه الزائدة في بحر البطس ومنه إلى بركة قارون فعرفت بهوارة المقطع ووردت به في تاريخ سنة 1230 هـ ، وهوارة اسم قبيلة عربية قدمت من بلاد المغرب ونزلت بأرض مصر ف سنة 360 هـ واستوطنت الصعيد ومنهم جماعة نزلوا بالفيوم وأنشأوا هوارة التي نسبت إليهم.

هوارة عدلان : كانت تسمى قديما دموه اللاهون لأنها واقعة بجوار قناطر اللاهون ، وردت في تاريخ الفيوم وبلاده باسم دموه اللاهون وتعرف بكوم دري ، وفي قوانين ابن مماتي وفي تحفة الإرشاد دموه اللاهون من أعمال الفيومية ، وفي التحفة دموه اللهون من الأعمال البهنساوية نقلا من الفيومية بمرسوم في شهر ذي القعدة سنة 753 هـ أي أنها فصلت في تلك السنة من الفيوم وألحقت بالبهنساوية ، وورد في تاريخ الفيوم أن أهل هذه القرية هواريون من هوارة ومعهم فخذ من لواتة وبني عجلان ، ولذلك غيروا اسم بلدهم في تربيع سنة 933 هـ من دموه اللاهون إلى هوارة عجلان وقد وردت في دليل سنة 1224 هـ دموه اللاهون وهي هوارة بني عجلان بولاية البهنساوية نقلا من الفيوم ، وفي عام 1897 طلب أهلها تغيير كلمة عجلان وتحويلها إلى عدلان.

منشأة الفيوم : وردت في التحفة باسم المنشية من أعمال الفيوم ، ووردت في دليل سنة 1224 هـ المنشية وهي منشية أولاد مهلهل بولاية الفيوم ، وقد ألغيت هذه الناحية في تاريخ سنة 1230 هـ وأضيفت إلى مدينة الفيوم وفي سنة 1932 صدر قرار بإعادة تكوينها من الوجهة الإدارية باسم منشأة الفيوم.

منشأة فاروق : اسمها الأصلي عنز وردت في تاريخ الفيوم وفي التحفة بالأعمال الفيومية ثم تغيرت عام 1929 تيمنا باسم ولي العهد فاروق ، وعنز هو اسم رجل عربي استوطن هذه البقعة وأنشأ بها هذه القرية وهي من البلاد القديمة التي أنشئت في عهد العرب.

هوارة المقطع

في الخطط التوفيقية : هوارة المقطع ويقال لها : هوارة القصب أيضا ، قرية من قسم مدينة الفيوم ، واقعة فى شمال اليوسفى ، بنحو خمسين قصبة ، وكانت فى السابق رأس خط ، وكان بها للميرى دوّار أوسية ، وأبنيتها باللبن ، وفيها جامع بمنارة ، ونخيل بكثرة ، وحدائق ذات بهجة ، وأكثر فاكهتها التين المعروف بالرمادى ، نسبة إلى ناحية رماد الواقعة فى شمال سراية الفيوم لكثرته فيها جدا ، ويباع فى بلاد الفيوم وبلاد الريف.

وبجوار هوارة من جهة الشرق قناطر بعشر عيون فرشها عال ، وتنزل منها المياه الزائدة عن طاقة اليوسفى ، وهى مبنية فى الخور القديم ، المتصل بالبطس المشهور الموصل الماء إلى خزان طمي ة، وفى شرقى هذه القناطر قطع يقال له : قطع السنط ، له رصيف من الحجر الدستور ، بناه خورشد باشا السنادى سنة ١٢٣٦ وقت أن كان مأمور الفيوم ، وبجوار الرصيف رصيف آخر من الآجر ، طوله نحو ثلثمائة ذراع بالمعمارى ، بناه حسن بيك الشماشرجى سنة ١٢٢٨ بعد ما قطع.

وفى شرقى قطع السنط بنحو ثلثمائة قصبة يوجد بحر ناحية سيلة ، وهو لأربعة بلاد ، وليس عليه سد ، بل هو مفتوح دائما لسيره فى حاجر الجبل ، وفى شرقى ذلك القطع أيضا ، بنحو مائة وخمسين قصبة ، قطع يقال له : قطع الكوم الأسود ، طوله نحو مائتى ذراع ، وله رصيف من الآجر ، بناه حسين باشا الجوخدار سنة ١٢٤٥، والكوم الأسود فى شرقى هذا القطع ، بنحو مائتى قصبة ، واقع على حافتى بحر وردان الذى ارتدم.

وفى غربى قرية هوّارة بنحو خمسمائة قصبة جملة قطوع ، أيضا يقال لها : قطوع (بلاما) طولها فى الجسر الشرقى لليوسفى ألف ومائتا ذراع بالعمارى ، كلها مبنية ، منها مائتا ذراع ، بناها خورشد باشا بالدستور ، ومنها خمسمائة ذراع ، بناها الجوخدار بالطوب الأحمر ، ومثلها بناها حسن بيك الشماشرجى ، والجميع بالمونة ، وعرضها يختلف من خمسة أذرع إلى عشرة ، وارتفاعها من عشرة إلى سبعة عشر ذراعا.

وخور بلا ماء يدور خلف هوارة حتى يلتقى مع خور القناطر العشرة ، ثم يسيران شمالا قدر ساعة من هوارة ، فيصبان فى البطس ، وفى قبلى ناحية هوّارة ، على يسار الذاهب إلى المدينة ، سواقى هدير فى آخر رصيف قديم ، جيد البناء ، ممتد فى الشمال والجنوب نحو ثلثمائة ذراع. ، وكانت تلك السواقى لرجل من العسكر ، يسمى (بعجم أوغلى) وهو أول من ابتدع سواقى الهدير ، أعنى التى تدور بالماء ، وكان يسكن ناحية دمشقين “.

سيلة

جاء في الخطط التوفيقية : سيلة قرية من بلاد الفيوم بقسم المدينة ، شرقى قرية العدوة ، وشرقى البطس أيضا ، وبحرى السكة الحديد بنحو نصف ساعة ، وبينها وبين المدينة أقل من ساعتين ، وبينهما طريق سلطانية ، والطريق الخارجة من المدينة إلى زاوية المصلوب تمر من قبليها بجوار نصبتها.

ولهذه القرية مع قرية المقاتلة وقرية الروبيات بحر يعرف ببحر سيلة ، فمه بين الكوم الأسود وقطع السنط ويسير بجوار اللاهون ، فلذا كثيرا ما ترمى به الرياح رمال الصحراء فيرتدم ويحتاج لمعاناة فى تطهيره ، فيجمع له من مديرية الفيوم كل ثلاث سنين أو أربع نحو اثنى عشر ألف نفس ، يقيمون فى تطهيره نحو عشرة أيام ، غير ما يحصل فيه كل سنة من حفر عالية وتعديل مجاريه حتى لا ينقطع الماء عن النواحى.

وقبلى هذه القرية بنحو ثلث ساعة نصبة تقسم بحر سيلة ثلاثة أقسام ، منها اثنان لخصوص سيلة ، والآخر لناحية المقاتلة والروبيات ، فيجرى شمالا حتى يكون شرقى المقاتلة تقريبا ، فتوجد نصبة أخرى لتوزيع المياه بين المقاتلة والروبيات ، وبحر سيلة المار فى الجبل يقال له بحر الأوسية ، وأغلب ما يروى منه أطيان شانة وشنشانة كلاهما من بلاد وردان.

وفى شرقى نصبة سيلة والمقاتلة والروبيات بنحو ثلث ساعة فى الجبل آثار بحر وردان القديم الذى فمه من الكوم الأسود ، وبين النصبة المذكورة والبطس خزان صغير لهذه القرية أنشئ سنة ١٢٤٦ هجرية ، يحيط بثلاث جهاته جسر من تراب ، وفى جهته القبلية الجبل الذى به الطريق الذاهب إلى بطس والمدينة ، وفى شرقى بحر سيلة بالقرب من هوّارة المقطع على نحو ثلث ساعة هرم فى الجبل مبنى بالطوب اللبن ، تقول له الأهالى هرم فرعون.