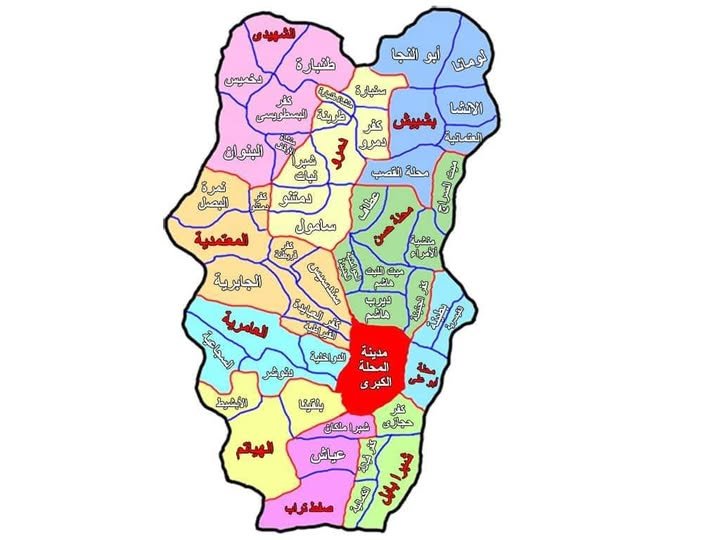

ريف المحلة

منذ تأسيسها وحتى منتصف القرن التاسع عشر لم تكن المحلة الكبرى تملك زماما زراعيا لأنها نشأت لتكون مقرا إداريا وعسكريا لوسط الدلتا ولذلك كانت تذكر في كافة الوثائق بوصفها العاصمة ولا يحدد لها مساحة حيث كان ريفها موزعا على ثلاث زمامات هي هورين بهرمس والمنتصرية وسندفا وكانت تتبع من الناحية والزراعية كور السمنودية أو السخاوية حسب التقسيمات الفاطمية ثم الأيوبية ..

أما سندفا فقد دخلت حيز المدينة وصارت من أحيائها وأما هورين بهرمس فقد بني على أنقاضها محلة البرج وأما المنتصرية فقد تحولت إلى قرية العلو ، وقد تأسست القرى حول مدينة المحلة بسبب موقعها المركزي تباعا في القرون الثلاثة الأولى ووردت بأسمائها الحالية في السجلات الرسمية منذ العصر الفاطمي ثم في قوانيين الدواوين والتحفة السنية والتربيع العثماني والقاموس الجغرافي ..

في الغرب مباشرة تأسست قرية محلة الداخل (الدواخلية) والمعتمدتين (المعتمدية) وكل من دار البقارية البحرية والقبلية (الجابرية والعامرية) وذلك على يد قبائل الحلف الجذامي المعروف باسم عرب شرقيون ، وكانت الكتلة الأساسية من عرب البقارية وهم تحالف من جذام والأنصار ثم تغيرت أسماء البلاد حديثا وفق أكبر العائلات كما كان متبعا في العصر العثماني في التربيع الأخير ..

وفي الجنوب تأسست بلقينة على يد عرب بني كنانة وحلفائهم من عرب اليمن وجوارها محلة أبي الهيثم (الهياتم) حول ضريح سيدي أبي الهيثم كثير مولى عقبة بن عامر الجهني وهو من الفقهاء المعروفين وإلى جوارها تأسست قرية سفط القدور على أنقاض قرية قديمة ثم تغير اسمها إلى صفط أبي تراب (صفط تراب) ودفن فيها شيخ المصريين الصحابي عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي ..

وفي الشرق تأسست كل من محلة أبي علي (محلة أبو علي القنطرة) وكفر الشيخ الحجازي (كفر حجازي) وذلك حول أضرحة عدد من الأولياء ، وفي الشمال مرتبع هذيل وكنانة في كل من ديرب هاشم (ديار بني هاشم) ومنية هاشم (ميت الليت هاشم) ومحلة أبي العطاف (عطاف) ومحلة بني زياد (محلة زياد) ومحلة حسن (حول ضريح سيدي حسن بان الشهيد وسيدي محمد أبي الرايات وسيدي علي البواب) ..

صفط تراب

شيخ المصريين هو اللقب الذي عرف به الصحابي الجليل سيدنا عبد الله بن الحارث الزبيدي رضي الله عنه والمتوفي في عام ست وثمانين للهجرة في قرية سفط القدور وهي صفط تراب الحالية مركز المحلة الكبرى ، شهد فتح مصر وسكنها وهو آخر الصحابة موتا فيها حيث عمر طويلا حتى عمي وهو من جملة أهل الصفة الزهاد وكان اسمه العاص فغيره النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله.

واسمه كاملا هو أبو الحارث عبد الله بن الحارث بن جزء بن عبد يغوث بن معدي كرب بن عمرو بن عصم بن عمرو بن عويج بن عمرو بن زبيد الزبيدي المذحجي اليماني حليف بني سهم وهي عشيرة القائد عمرو بن العاص السهمي ، وكان أبوه حليف وصهر أبي وداعة الحارث بن صبرة السهمي القرشي وأمه أم جميل بنت أبي وداعة السهمي وأخواله الصحابيان المطلب والسائب ابنا أبي وداعة.

وهو ابن أخي الصحابي محمية بن جزء الزبيدي الذي كان علي المقاسم يوم المريسيع (غزوة بني المصطلق) وهو من السابقين الأولين ومن مهاجرة الحبشة ومن قواد جيش الفتح حيث سكن الفسطاط وتوفي بها وهو والد زوجة الفضل بن العباس ، عرف عبد الله بالفروسية والشجاعة والورع والعلم والتقوى والزهد وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث وهو رفيق عبد الله بن عمرو بن العاص ، ومن أولاده في مصر الحارث والربيع.

نقل السيوطي في كتابه در السحابة فيمن دخل مصر من الصحابة أن أهل مصر رووا عنه عشرين حديثا ، تتلمذ على يديه من التابعين المصريين كل من عقبة بن مسلم التجيبي وعمرو بن جابر الحضرمي وعبيد بن ثمامة المرادي وعباس بن خليد الحجري وعبيد الله بن المغيرة وعبد الملك بن مليل البلوي وسليمان بن زياد الحضرمي وعتبة بن ثمامة ومسلم بن يزيد الصدفي ويزيد بن أبي حبيب.

وجاء في سير أعلام النبلاء : ” هو ابن أخي الصحابي محمية بن جزء الزبيدي وقد طال عمره وعمي ومات بقرية سفط القدور من أسفل مصر في سنة ست وثمانين .. وأشهر له رواية في سنن أبي داود وجامع أبي عيسى وسنن القزويني ” ، وقال عنه الذهبي في كتابه تاريخ الإسلام وَوَفيات المشاهير وَالأعلام : ” شهد فتح مصر واختط بها وسكنها وروي عنه أهلها وكان شيخ المصريين في زمنه وعالمهم “.

وجاء في القاموس الجغرافي : صفط تراب هي من القرى القديمة وردت في قوانين ابن مماتي وفي تحفة الإرشاد سفط بوتراب من أعمال السمنودية ، وفي المشترك لياقوت سفط أبي تراب من الأعمال المذكورة ، وفي التحفة سفط أبي تراب من أعمال الغربية وفي تاريخ سنة 1228 هـ باسمها الحالي ، وفي الخطط التوفيقية سفط البصل بقسم محلة منوف بالغربية.

وقد ذكر ياقوت في معجم البلدان وفي المشترك قرية باسم سفط القدور قال : إنها بأسفل مصر (الوجه البحري) وينسب إليها عبد الله بن موسى السفطي مولى قريش ، وذكر الزبيدي صاحب تاج العروس سفط أبي تراب بالسمنودية ثم ذكر قرية أخرى بالسمنودية أيضا وهي سفط القدور ، وقال وهي المعروفة بسفط عبد الله بالغربية ، وبها توفي عبد الله بن جزء الزبيدي آخر من مات من الصحابة بمصر وقبره ظاهر يزار ، وقد زاره صاحب تاج العروس في رحلته بالوجه البحري سنة 1187 هـ.

وبالبحث تبين لي أن سفط القدور هي بذاتها سفط أبي تراب والذي يدل على ذلك ما يأتي :

أولا : أن الزبيدي صاحب تاج العروس ثال إن عبد الله بن جزء الزبيدي مدفون بقرية سفط القدور وقبره بها ظاهر يزار وقد زاره والمعروف أنه يوجد بقرية صفط تراب هذه قبر ينسب إلى عبد الله بن الحارث بن جزء الصحابي.

ثانيا : ورد في ص 318 من الجزء الأول من كتاب دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين طبع مطبعة الأنوار بالغورية بالقاهرة سنة 1347 هـ / 1928 م. ما يفيد أن عبد الله بن الحارث ابن جزء مدفون بقرية سفط أبي تراب هذه.

ومن هذا يتبين أن سفط التي كانت تعرف بسفط القدور ودفن بها عبد الله بن جزء الزبيدي في القرن الأول من الهجرة قد تغلبت شهرة كنيته على الاسم الأصلي لهذه القرية فعرفت باسم سفط أبي تراب نسبة إلى عبد الله المذكور.

ويستخلص مما ذكر أن صفط تراب هذه كانت تسمى قديما سفط القدور ثم عرفت باسم سفط أبي تراب للسبب السابق ذكره ثم حرف اسمها إلى أن وردت في تاريخ سنة 1228 هـ صفط تراب وهو اسمها الحالي.

محلة حسن

صحبت والدي في إحدى زياراتنا إلى قريتنا محلة حسن مركز المحلة الكبرى بعد أن طلب منه الحضور على عجل بسبب شيء هام حدث أثناء إعادة بناء مسجد سيدي أبو الرايات .. ذهبنا صباحا لنجد عددا من موظفي الأوقاف ومفتشي الآثار وبيدهم عملات ذهبية وجدت أثناء نقل الضريح من موضعه إلى مؤخرة المسجد .. تأمل الوالد تلك العملات وهو يقلبها بين يديه وبدت عليه الدهشة ..

ثم ناولني إحداها قائلا : ” هل يمكنك قراءة ما فيها ” .. تناولتها من يده ودققت النظر حيث كانت مستدقة وغير كاملة الاستدارة ومنقوش على أحد وجوهها بالنقش البارز كلمة التوحيد (لا إله إلا الله محمد رسول الله) فقرأت ذلك بصوت مسموع ثم قلبت القطعة النقدية وأصابتني نفس الدهشة وأنا أقرأ المنقوش على الوجه الآخر حيث ظهرت بوضوح شديد عبارة (عمر بن عبد العزيز أمير المؤمنين) ..

ولهذه العملات قيمة أثرية كبيرة إذ تدل على قدم البلدة والضريح والمسجد لأن هذه العملات بطل استعمالها في أول العصر العباسي وفقدت قيمتها النقدية وقتها فهي ليست كنزا مخبوءا وإنما من بقايا الاستخدام الحياتي العادي .. ومما يروى أن القرية سميت بهذا الاسم نسبة إلى أحد الشهداء من أصحاب الأضرحة ويدعى سيدي حسن بان وعرفت بهذا الاسم في كافة المراجع منذ القرن الثالث الهجري ..

ويوجد في مصر خمسون قرية فقط تسمى محلة وهي تعني مكان النزول وتأسست كلها في زمن متقارب قبل القرن الرابع الهجري وفي بقعة جغرافية محددة من شرق فرع دمياط عند محلة دمنة وحتى الساحل الغربي لفرع رشيد عند محلة نصر .. وتضم على سبيل المثال محلة القصب ومحلة مرحوم ومحلة مسير ومحلة بشر ومحلة زياد ومحلة أبو علي وأقيمت جميعها على تلال عالية لتجنب الفيضان ..

وتقع كلها على خط عرض متقارب في منطقة وسط بين الأراضي الطينية جنوبا ومنطقة البراري والأحراش شمالا فكانت تصلح للرعي والزراعة معا .. وذكرت جميعا بأسمائها الحالية في إحصائيات الفاطميين وقوانين الدواوين والتحفة السنية والتربيع العثماني .. ولم يتكرر الاسم بعد ذلك مثل باقي مسميات البلاد الأخرى مثل كفر ونجع وكوم وميت وصفط وغيره والمنتشر بالمئات في ربوع مصر ..

ومن خلال تتبع الأحداث التاريخية في تلك الحقبة نجد هذه القرى مرتبطة بحركة بعض القبائل العربية التي خرجت من الفسطاط تباعا وتوطنت في المناطق التي كان يسمح لها بالرعي فيها سابقا وفق نظام الارتباع وذلك في وسط الدلتا من بنا وأبو صير شرقا وحتى خربتا غربا .. وبمرور الوقت صارت هذه المرتبعات مستقرا للمعيشة ورباطا للجهاد وعرفت منازلهم الجديدة التي حلوا فيها بهذا الاسم العربي (محلة) ..

وجاء في القاموس الجغرافي : محلة حسن قرية قديمة وردت في قوانين ابن مماتي وفي تحفة الإرشاد وفي التحفة من أعمال الغربية ، كفر محلة حسن أصلها من توابع محلة حسن ثم فصلت عنها في تاريخ سنة 1228 هـ ، وذكرها ابن الجيعان في القرن التاسع الهجري في كتاب التحفة السنية حيث يقول : محلة حسن مساحتها 1051 فدان بها رزق 20 فدان عبرتها 7200 دينار كانت باسم المقطعين والآن باسمهم ووقف وملك ، وفي الخطط التوفيقية : محلة حسن قرية من مديرية الغربية بمركز سمنود فى غربى بحر الملاح بنحو مائة وثلاثين مترا وفى شمال منية الليث بنحو ثلاثة آلاف وخمسمائة متر وبها جامعين بمنارتين ووابور على بحر الملاح.

ومن أعلام محلة حسن إمام الحرم المكي الشيخ جليل برهان الدين إبراهيم بن أبي بكر بن محمد البرلسي الحسني من أعلام القرن الثامن الهجري ويعرف بلقب الحسني نسبة إلى قرية محلة حسن وبلقب البرلسي نسبة إلى عائلته التي تنحدر من عشائر عرب البراري في البرلس وبلقب الفرضي لبراعته في علم المواريث ، ولد في محلة حسن عام 742 هـ وتلقى تعليمه في المحلة الكبرى ثم انتقل إلى القاهرة ، وفي عام 780 هـ رحل إلى الحجاز ليجاور في الحرم المكي عشرين عاما متواصلة.

تتلمذ على يد الشيخ شمس الدين الكلائي وتلقى عنه الفرائض (حساب المواريث) ونبغ فيه وصار من أهم المتخصصين في تدريس ذلك في الحجاز ، عاد إلى مصر في عام 802 هـ حيث وافته المنية ودفن بمقابر باب النصر ، ذكره تقي الدين الفاسي في كتابه العقد الثمين فى تاريخ البلد الأمين فقال : ” إبراهيم بن أبي بكر بن محمد البرلسي الحسني المصري برهان الدين المعروف بالفرضي نزيل مكة سمع بها فى عشر التسعين وسبعمائة على شيخنا الأميوطي والنشاوري وغيرهما من شيوخنا.

وأقرا بها الفرائض والحساب وكان بارعا فى ذلك وأخذ ذلك عن الشيخ شمس الدين محمد بن يوسف بن عادي الكلائي صاحب المختصر المشهور وانتفع الناس به فى ذلك بمكة وكان جاور بها نحو عشرين سنة متوالية إلا أنه تردد فى بعض السنين إلى مصر طلبا للرزق وأدركه الأجل بها بإثر قدومه إليها فى الثالث والعشرين من المحرم سنة اثنتين وثمانمائة ودفن ـ فيما أحسب ـ بمقابر باب النصر وقد قارب الستين فيما أحسب ، والحسني نسبة إلى بلدة يقال لها محلة حسن بالغربية من أعمال مصر “.

وذكره السخاوي في كتابه الضوء اللامع لأهل القرن التاسع فقال : ” إِبْرَاهِيم بن أبي بكر بن مُحَمَّد برهَان الدّين الْبُرُلُّسِيّ الحسني نِسْبَة لبلدة يُقَال لَهَا محلّة حسن بالغربية من أَعمال مصر القاهري الفرضي ذكره التقي الفاسي فِي تَارِيخ مَكَّة ” ، وذكره ابن حجر العسقلاني في كتابه إنباء الغمر بأبناء العمر فقال في وفيات عام 802 هـ : ” إبراهيم بن أبي بكر بن محمد الفرضي صاحب الكلائي أصله من البرلس وسكن القاهرة ثم مكة فانتفع المكيون به في فن الفرائض مات في المحرم ” ، رحمه الله وأجزل له المثوبة.

ديار بني هاشم وبني ليث

في أوائل القرن الثالث الهجري تأسست عدة قرى في أجوار المحلة الكبرى في مواضع ارتباع القبائل العربية وسميت على أسماء العشائر التي خرجت تباعا من الفسطاط إلى الدلتا بعد إخراج العرب من ديوان الجند بأمر الخليفة المعتصم ، ومن هذه القرى كل من ديرب بدر تماس (ديرب هاشم الحالية) ومنية بني ليث ومنية بني هاشم (ميت الليت هاشم الحالية) وكانت وقتها تتبع كورة السمنودية التي كانت مرتبعا لكل من قريش وكنانة وهذيل.

جاء في القاموس الجغرافي : ” ميت الليت هاشم : هي من القرى القديمة والظاهر أنها كانت تتكون من قريتين متجاورتين في السكن وهما منية الليث ومنية هاشم كما ورد في قوانين ابن مماتي من أعمال الغربية ، وفي الروك الحسامي الذي عمل في سنة 697 هـ ضمتا إلى بعضهما فوردتا في تحفة الإرشاد باسم منيتي الليث وهاشم من أعمال الغربية وكذلك وردتا مع بعضهما في التحفة ، ووردت في تاريخ سنة 1228 هـ باسمها الحالي.

ديرب هاشم : قرية قديمة اسمها الأصلي ديرب تماس وردت في المشترك لياقوت بكورة السمنودية وفي قوانين ابن مماتي ديرب تماس وهي منية يزيد وفي تحفة الإرشاد ديرب تماس وهي منية بدر من أعمال الدنجاوية والصواب أنها من أعمال السمنودية كما وردت في المشترك لياقوت وكما يدل عليها موقعها الحالي ، وفي التحفة منية بدر تماس من أعمال الغربية وفي قوانين الدواوين وردت محرفة باسم منية بدر شماس ، وفي تاريخ سنة 1228 هـ باسمها الحالي بسبب مجاورتها لناحية ميت الليت هاشم “.

جاء في تاريخ الجبرتي : الشيخ الديربى ، صاحب كتاب الفوائد المشهورة ، وهو أبو العباس أحمد بن عمر الديربى الشافعى الأزهرى ، أخذ عن عمه الشيخ على الديربى ، وعن الشيخ محمد القليوبى ، والشيخ محمد الدنوشرى ، وأخذ أيضا عن الشيخ الشنشورى ، والشيخ خليل اللقانى ، والشيخ أحمد السندوبى ، والشيخ محمد البقرى ، والشيخ محمد الخرشى.

وانتشر فضله وعلمه وطار صيتة وأفاد فأجاد ، وألف وصنف، فمن تأليفه : غاية المرام فيما يتعلق بأنكحة الأنام ، وعمل حاشية عليه. وغاية المقصود لمن يتعاطى العقود ، على مذاهب الأئمة الأربعة. والختم الكبير على شرح التحرير. وغاية المراد لمن قصرت همته من العباد. وختم على شرح المنهج ، سماه فتح الملك البارى على آخر شرح المنهج للشيخ زكريا الأنصارى. وختم على شرح الخطيب. وآخر على شرح ابن قاسم.

وكتابه المشهور المسمى فتح الملك المجيد لنفع العبيد ، جمع فيه ما جربه وتلقاه من الفوائد الروحانية والطبية وغيرها. وله رسالة على البسملة. وحديث البداءة. ورسالة تسمى تحفة المشتاق فيما يتعلق بالسنانية ومساجد بولاق. ورسالة تسمى تحفة الصفا فيما يتعلق بابوى المصطفى ، ومناسك حج على مذهب الإمام الشافعى. وتحفة المريد فى الرد على كل مخالف عنيد. ورسالة تتعلق بالكواكب السبعة والساعات الجيدة ، وغير ذلك. مات لسبع وعشرين من شعبان سنة إحدى وخمسين وألف.

محلة أبي الهيثم (الهياتم)

تأسست قرية محلة أبي الهيثم (الهياتم حاليا) في القرن الأول الهجري على يد جماعة من عرب بني سعد وهم فرع من الخزرج المعروفين باسم (عرب الحوف الشرقي أو شرقيون) وهم جزء من الحلف الجذامي الكبير ، وذكرها الكندي في الولاة والقضاة في أحداث القرن الثالث الهجري وحدد موقعها ، وسميت القرية نسبة إلى التابعي الجليل سيدي أبي الهيثم كثير المصري مولى عقبة بن عامر الجهني حليف الأنصار وهو صاحب الضريح الموجود في القرية.

جاء في القاموس الجغرافي : ” الهياتم قرية قديمة اسمها الأصلي محلة أبي الهيثم وردت في نزهة المشتاق بين منية غزال وبلقينة ، وقال في معجم البلدان محلة أبي الهيثم أظنها بالحوف من ديار مصر ، وفي قوانين ابن مماتي وفي تحفة الإرشاد وفي التحفة محلة أبي الهيثم من أعمال الغربية ، ثم اختصرت باسمها الحالي الذي وردت به في تاريخ سنة 1228 هـ ووردت في الخطط التوفيقية باسمها الأصلي وهو محلة أبي الهيثم “.

ولد بها كما فى الضوء اللامع : عبيد بن أحمد الهيتمى القاهرى الصحراوى الشافعى بوّاب تربة برقوق ، خدم الشيخ طلحة فعرف به ، وحج مرتين وأقام بتربة برقوق بالصحراء بوّابا وسمع الجمال بن مجد الله الحنبلى ، وأجازت له عائشة بنت عبد الهادى وآخرون ، مات قريب الأربعين بعد الثمانمائة.

وولد بها أيضا : محمد بن على بن عباس الهيتمى الشافعى ، يعرف بابن عباس ، قرأ بها القرآن على أبيه والعمدة ، والأربعين النووية ، والتبريزي والرحبية ، واللمحة ، وعرضها على البارزى والعز بن عبد العزيز وغيرهما ونجب على والده ،. وكان أبوه شاعرا بارعا فأولع هو بالنظم ومدح النبى ﷺ. ، وكان يعرف من النحو ما يصلح به لسانه.

وإليها ينسب أيضا : ابن حجر الهيتمى السعدى ، وهو كما فى خلاصة الأثر : رضى الدين بن عبد الرحمن بن الشهاب أحمد بن محمد بن محمد ابن على بن حجر الهيتمى نسبة لمحلة أبى الهيتم – بالمثناة الفوقية من أقاليم مصر – السعدى نسبة لبنى سعد الموجودين بمصر ، وسبب شهرة جده بحجر أنه كان ملازما للصمت فى جميع أحواله لا ينطق إلا لضرورة فسمى حجرا. ، أحد فضلاء المكيين ووجوه الشافعية. ، وكان فاضلا بارعا شديدا فى الدين ، أخذ عن والده وغيره من فضلاء عصره.

وأجازه عبد العزيز الزمزمى إجازة حافلة قال فيها : لازمنى من عام ثمانية عشر وألف ، وحضر دروسى بالمسجد الحرام ولم يزل ملازما للقراءة والحضور ويبدى من الفوائد العجيبة والدقائق والأبحاث ما يدل على غزارة فضله ولا غرو إذ هو فرع ذلك الأصل الذكى. ، ولما قدم إلى مكة السيد محمد بن علوى بن عقيل قرأ عليه طرفا من الشفاء وألبسه خرقة وأرخى له العذبة ولقنه الذكر.

ومن تآليفه : «حاشية على التحفة لجده» ردّ بها اعتراضات ابن قاسم العبادى ، و «اختصر أسنى المطالب فى صلة الأقارب» اختصارا عجيبا ، و «الفتح المبين فى شرح الأربعين» ، و «القول المختصر فى علامات المهدى المنتظر» لجده أيضا ، وله رسالة فى الشيخ محيى الدين بن عربى سماها : شذرة من ذهب من ترجمة سيد طىّ العرب. ، وكانت وفاته بمكة سنة إحدى وأربعين وألف ودفن بالمعلاة بقرب تربة جده شيخ الإسلام ابن حجر.

الجابرية والعامرية

العامرية بمركز المحلة من القرى القديمة اسمها الأصلي دار البقر وردت به في نزهة المشتاق بين محلة الداخل (الدواخلية) وبين المعتمدية ، وفي الروك الصلاحي قسمت إلى ناحيتين إحداهما هذه وهي الأصلية وعرفت بالقبلية نسبة لموقعها من دار البقر البحرية وهي المستحدثة ، جاء في القاموس الجغرافي أنها وردت في قوانين ابن مماتي وفي المشترك لياقوت وفي التحفة باسم دار البقر القبلية من أعمال الغربية وأهلها ينسبون إلى بني بقر قبيلة من جذام.

وفي عام 1932 م تغير اسم القريتين بناء على طلب الأهالي فسميت البلدة القبلية باسم العامرية نسبة إلى عائلة عمدتها أحمد أفندي أحمد عامر ، وسميت البلدة البحرية باسم الجابرية نسبة إلى عائلة عمدتها الشيخ محمد السيد الجبار.

جاء في الخطط التوفيقية : ” دار البقر هذا الاسم علم لقريتين من مديرية الغربية ، إحداهما دار البقر البحرية : وهى من دائرة دولتلو إبراهيم باشا نجل الخديوى إسمعيل باشا ، والأخرى دار البقر القبلية وهى تابعة لجماعة من أكابر الدولة مثل راتب باشا الكبير وسليمان باشا رءوف وغيرهما، وكلاهما غربى المحلة الكبرى بنحو ساعة فى جنوب المعتمدية وشمال بلقينة ، وكانتا سابقا تابعتين لشفلك المرحوم عباس باشا ، ويقال : إن أكثر من بمصر أو جميعهم من السقائين لماء الآبار من قريتى دار البقر “.

وجاء في الخطط المقريزية : ” ومن إحدى هاتين القريتين الرئيس شمس الدين شاكر بن غزيل – تصغير غزال – المعروف بابن البقرى أحد مسالمة القبط ، وناظر الذخيرة فى أيام الملك الناصر الحسن بن محمد بن قلاوون وهو خال الوزير الصاحب سعد الدين نصر الله بن البقرى ، نشأ على دين النصارى وعرف الحساب وباشر الخراج إلى أن رقاه الأمير شرف الدين بن الأزكشى استادار السلطان ومشير الدولة فى أيام الناصر حسن فأسلم على يديه وخاطبه بالقاضى شمس الدين وخلع عليه.

واستقر به فى نظر الذخيرة السلطانية وكان نظرها حينئذ من الرتب الجليلة ، وأضاف إليه نظر الأوقاف والأملاك السلطانية ورتبه مستوفيا بمدرسة الناصر حسن ، فشكرت طريقته وحمدت سيرته وأظهر سيادة وحشمة ، وقرب أهل العلم من الفقهاء وتفضل بأنواع من البر ، وأنشأ مدرسة دار البقر فى الزقاق الذى تجاه باب الجامع الحاكمى المجاور للمنبر بمصر المحروسة ، وتلك الزاوية موجودة الآن ، وتعرف بزاوية البقرى بخط باب النصر ، وجعلها فى أبدع قالب وأبهج ترتيب ، وجعل بها درسا للفقهاء الشافعية.

وقرّر فى تدريسها الشيخ سراج الدين عمر بن علىّ الأنصارى المعروف بابن الملقن الشافعى، ورتب فيها ميعادا وجعل شيخه الشيخ كمال الدين بن موسى الدميرى الشافعى ، وجعل إمام الصلوات بها المقرئ الفاضل زين الدين أبا بكر بن الشهاب أحمد النحوى ، وكان الناس يرحلون إليه فى شهر رمضان لسماع قراءته فى صلاة التراويح لحسن صوته وطيب نغمته وحسن أدائه ومعرفته بالقراءات السبع والعشر والشواذ.

ولم يزل ابن البقرى على حال السيادة والكرامة إلى أن مرض مرض موته ، فأبعد عنه من يلوذ به من النصارى ، وأحضر الكمال الدميرى وغيره من أهل الخير فما زالوا عنده حتى مات وهو يشهد شهادة الإسلام فى سنة ست وسبعين وسبعمائة ودفن بمدرسته هذه وقبره بها تحت قبة فى غاية الحسن “.

أعلام ريف المحلة

في الكتب التي تناولت السيرة الذاتية للشيوخ والأدباء والشعراء سوف نجد قرى مركز المحلة حاضرة بقوة لأنها كانت مسقط رأس العديد من المشاهير في العصور الإسلامية ، وتتصدر قرية بلقينة ذلك من خلال أبنائها ومنهم مجدد القرن الثامن الإمام سراج الدين أبو حفص عمر بن رسلان بن نصير بن صالح بن عبد الخالق بن عبد الحق الكناني البلقيني (724 هـ ـ 805 هـ) الذي تولى منصب إفتاء دار العدل (يعادل مفتي الديار المصرية) في عهد السلطان برقوق ، وقد نبغ من أولاده القاضي جلال الدين البلقيني المتوفي 827 هـ والفقيه علم الدين البلقيني صاحب المؤلفات المعروفة والمتوفي 868 هـ..

وتنافسها قرية بشبيش التي خرج منها كل من الإمام شمس الدين مُحَمَّد بن عبيد بن مُحَمَّد بن سُلَيْمَان بن أَحْمد البشبيشي الشافعي المتوفي عام 837 هـ ، والقاضي أحمد بن عبد اللطيف بن أحمد بن شمس الدين علي البشبيشي الشافعي (1041 هـ ـ 1096 هـ) الذي ولد في بشبيش وتنقل بين المحلة والقاهرة والحجاز وتصدر للإقراء والتدريس بالجامع الأزهر واجتمعت عليه الأفاضل وحج وأقام بمكة يدرس وانتفع به جماعة من أهلها وأثنى الناس عليه وعلى فضائله ، والفقيه والكاتب عبد الرؤوف بن محمد بن عبد اللطيف بن أحمد بن علي البشبيشي الشافعي المتوفي عام 1143 هـ..

ومن محلة أبي الهيثم (الهياتم) المؤرخ الجليل الإمام شهاب الدّين أبو العبّاس أحمد بن محمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السّعدي الأنصاري الشافعي (909 هـ ـ 974 هـ) الذي تتلمذ علي يد شيخ الإسلام زكريا الأنصاري وقام بالتدريس في المحلة والقاهرة ومكة المكرمة وجاور فيها حتى وفاته وله مؤلفات غزيرة في التاريخ ، ومن محلة حسن إمام الحرم المكي الشيخ برهان الدين إِبْرَاهِيم بن أبي بكر بن مُحَمَّد الْبُرُلُّسِيّ الحسني المتوفي 802 هـ ، ومن كفر الشيخ الحجازي (كفر حجازي) الشيخ حسن بن علي الكفراوي المحلي مؤلف شرح الأجرومية المتوفي 1202هـ/1788م. ، ومن طرينة الإمام زين الدين أبو بكر بن عمر بن محمد الطريني المالكي المتوفي 827 هـ..

ومن محلة الداخل (الدواخلية) كل من الشيخ مُحَمَّد بن أَحْمد بن مُحَمَّد بن عبد الله الشَّمْس النحريري الدواخلي المتوفي 896 هـ والشيخ شمس الدين محمد الدواخلي المحلي المتوفي 939 هـ والشيخ محمد بن أحمد الدواخلي الأزهري الشافعي المتوفي 1233 هـ ، ومن محلة البرج محتسب القاهرة ومهندس جامع المؤيد بهاء الدين محمد بن الحسن بن عبد الله البرجي المحلي المتوفي 824 هـ ومن منية السراجيين (ميت السراج) الشيخ عثمان بن محمد بن عطية الحطاب ناظر المدرسة السيوفية والمتوفي بالقدس 892 هـ ومن منية الشجاعيين (السجاعية) الشيخ أحمد بن أحمد بن محمد السجاعي البدراوي الأزهري (1197 هـ / 1783 م) النحوي والفقيه وصاحب المؤلفات في الأدب والتصوف والمنطق والفلك.

منية الشجاعيين (السجاعية)

السجاعية قرية بمركز المحلة الكبرى اسمها الأصلي منية الشجاعيين نسبة إلى عرب بني شجاع وهم فرع من الحلف الجذامي الذي انتقل من الحوف الشرقي إلى وسط الدلتا في القرن الثالث الهجري وعرفوا باسم عرب شرقيون ، وردت في كتاب التحفة السنية باسم منية الشجاعيين ثم حرف اسمها إلى الشجاعية فوردت به في تاريخ سنة 1228 هـ ، ومن سنة 1236 هـ خفف الاسم إلى السجاعية.

جاء في الخطط التوفيقية : السجاعية قرية من مديرية الغربية بمركز المحلة الكبرى ، واقعة فى الشمال الغربى لناحية دنوشر بنحو ثلاثة آلاف وسبعمائة متر ، وفى الشمال الشرقى لناحية نشيل بنحو أربعة آلاف وثلثمائة متر ، وبها مسجدان أحدهما بمنارة ، وبعض منازلها مشيد كمنازل البنادر ، وبها جنينة وقليل من النخيل وبها أشجار جميز بكثرة وجملة من السواقى المعينة ، وفيها ضريحان لبعض الصالحين ، وزراعة أهلها كمعتاد الأرياف وتكسبهم منها ومن غيرها.

وإليها ينسب الشيخ أحمد السجاعى المشهور ، وقد رأيت فى ترجمته رسالة مستقلة لتلميذه الشيخ على ابن الشيخ سعد بن سعد البيسوسى السطوحى الشافعى قال فيها : هو شيخنا الإمام ، القائم فى ديوان ملاحظة ربه ومراقبته ، من طهرت سريرته فحسنت بين العارفين سيرته ، الساعى فى حياته أحسن المساعى ، ملاذنا الشيخ أحمد السجاعى ابن شيخ الإسلام وكهف الأنام العارف بالله تعالى الشيخ أحمد بن محمد بن محمد السجاعى الشافعى البدراوى.

وقد توفى إلى رحمة الله تعالى والده شيخنا الكبير يوم الأربعاء بعد الظهر لليلتين بقيتا من ذى القعدة سنة تسعين بتقديم المثناة علي المهملة ومائة وألف ، ودفن يوم الخميس بالقرافة الكبرى بتربة المجاورين ، وتوفى إلى رحمة الله تعالى ابنه المترجم شيخنا وقرة العيون ومحرز الفنون ليلة الاثنين وقت السحر، ودفن يوم الاثنين سادس عشر صفر سنة سبع-بتقديم المهملة على الموحدة- وتسعين -بتقديم المثناة الفوقية على السين المهملة – ومائة وألف ، ودفن بجوار والده وكان له مشهد عظيم.

وله رحمه الله تعالى مؤلفات جمة ، منها «حاشية على شرح العلامة الخطيب الشربينى على متن أبى شجاع » ، ومنها شرح لطيف على خطبة الشارح المذكور ، ومنها ختم لطيف على الشرح ، ومنها شرح على نظم المعفوّات للشيخ الشرنبلالى يسمى «الفوائد المزهرة بشرح الدرة المنتضرة» ، ومنها منظومته التى فى شروط الإمام والمأموم ، ومنها شرحه الكبير على هذه المنظومة المسمى «فتح اللطيف القيوم بما يتعلق بصلاة الإمام والمأموم».

ومنها شرح نظمه لأحكام الخلع يسمى «القول النفيس فيما يتعلق بالخلع على مذهب الإمام الشافعى بن إدريس» ، ومنها نظمه المتعلق بالعقود التى تكون من شخصين أو من شخص واحد مع بيان الجائز واللازم منهما ، ومن مؤلفاته فى علم الميراث «حاشية على شرح العلامة الشنشورى على متن الرحبية» ، ومن مؤلفاته فى النحو وما يتبعه «حاشية على شرح ابن عقيل لألفية ابن مالك» ، «وحاشية على شرح القطر للمصنف ابن هشام» ، ومنها «شرح منظومته فى الأسماء والأفعال والحروف».

الأبشيط ودنوشر

جاء في القاموس الجغرافي : ” الأبشيط قرية قديمة وردت في قوانين ابن مماتي وفي تحفة الإرشاد وفي التحفة من أعمال الغربية ولا يزال هذا هو اسمها في جداول وزارة المالية ، وقد حرف العامة اسمها فيقولون لابشيط مخففة بغير ألف في أولها مع فتح اللام وسكون الباء وهذا هو اسمها في جداول وزارة الداخلية “.

وجاء في تاج العروس : ” بَشِّطْ يا فلانُ تَبْشيطاً وأَبْشِطْ إِبْشاطاً أَهْمَلَهُ الجَوْهَرِيّ وصاحب اللّسَان وغيرهُما من الأَئمَّةِ ، وقال الصَّاغَانِيُّ : إِنَّهُ بمَعْنَى عَجِّلْ وأَعْجِلْ قالَ : وهي لغةٌ عِراقِيَّةٌ مُسْتَرْذَلَة مُسْتَهْجَنَةٌ .. وممَّا يُسْتَدْرَكُ عَلَيْه : إِبْشِيطُ بالكَسْرِ : قريةٌ من قُرَى الغربيَّةِ وإِليها نُسِبَ الصَّدْرُ سُلَيْمانُ ابنُ عبدِ النَّاصِرِ الإِبْشِيطِيُّ الشَّافِعِيُّ ممَّن تَفَقَّه عَلَيْهِ الشَّمْسُ الوَفَائِيُّ “.

وجاء عن دنوشر في الخطط التوفيقية : ” بلدة من اقليم الغربية كانت تسمى فى زمن القبط بتانوشر ، وفى كتب القبط أيضا أنها كانت تابعة لأسقفية سخا ، وأنه كان بها كنيسة قديمة تحت رعاية مارى بطليموس الشهيد ، وهى الآن من مديرية الغربية بقسم المحلة الكبرى فى شرقى ناحية السجاعية بنحو ثلاثة آلاف وخمسمائة متر ، وغربى المحلة الكبرى بنحو خمسة آلاف وخمسمائة متر ، وبها جامعان أحدهما بمنارة ، ونخيل قليل ومعمل دجا ، وفيها نساجون لثياب الصوف “.

وذكر ابن حجر العسقلاني أنه ينسب إلى الأبشيط سليمان بن عبد الناصر ابن إبراهيم الأبشيطي الفقيه الشافعي أبو داود ، ولد سنة بضع وثلاثين ، ومهر في العلوم ودرس وأفتى وكتب الخط الحسن. قرأت عليه شيئاً. من العلم في سنة خمس وثمانين وقرأت عليه بسرياقوس وهو حينئذ قاضيها ، وكان ماهراً في أصول الفقه والعربية والفقه والآداب والخط ومات في سنة إحدى عشرة وثمان مائة وقد قارب الثمانين.

وفي الأعلام للزركلي : أحمد بن إسماعيل بن أبي بكر بن عمر ابن بريدة شهاب الدين الإبشيطي : فقيه شافعيّ فرضي ، عارف بالحديث ، ولد بابشيط من قرى المحلة بمصر وتعلم في الأزهر ودرّس ، ثم جاور بمكة سنة ٧٧١هـ وتوفي بالمدينة ، من كتبه (ناسخ القرآن ومنسوخه) و (شرح الرحبية) و (شرح تصريف ابن مالك) و (شرح منهاج البيضاوي) و (إتقان الرائض في فن الفرائض) و (شرح قواعد ابن هشام).

وجاء في كتاب خلاصة الأثر للمولى محمد المحبى أنه ينسب إلى دنوشر الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن على بن محمد الدنوشرى الشافعى خليفة الحكم بمصر ، أحد فضلاء الزمان الذين بلغوا الغاية فى التحقيق والإجادة ، وضربوا فى الفنون بالقدح المعلى ، وكان لغويا نحويا حسن التقرير باهر التحرير ، وألف تآليف كثيرة فى النحو ، ورحل إلى الروم وأقام بها مدة ثم عاد إلى القاهرة ورأس بها ، وبلغت شهرته حد التواتر ، وكان ينظم الشعر وأكثر شعره مقصور على مسائل نحوية.

وذكره الخفاجى فى كتابه فقال فى وصفه : جامع التقرير والتحرير الراقى إلى ربوة المجد الخطير ، تآليفه أصبح الدهر من خطبائها ، وآثار أقلامه تتلمظ أفواه السامعين إلى ثمار آدابها ، وله عقائل طال ما جلاها علىّ ، وأهدى باكورتها إلىّ ، إلا أنه كان يعدّ الشعر سهلا ، ويمزح بالجد هزلا ، فهو فى سماء الفضل والعلوم تحسد علاه الكواكب والنجوم وكان وفاته بمصر يوم الأحد غرة شهر ربيع الآخر سنة خمس وعشرين وألف.

محلة الداخل (الدواخلية)

قرية الدواخلية بمركز المحلة هي من قرى الروك الصلاحي اسمها الأصلي محلة الداخل ، وردت باسمها القديم في كتاب نزهة المشتاق حيث يقول الإدريسي : ” وهي واقعة غربي المحلة وإنها قرية حسنة بها بساتين وجنات في غربي خليج المحلة ” ، ووردت بنفس الاسم في قوانين ابن مماتي وفي تحفة الإرشاد وفي التحفة من أعمال الغربية ، ثم حرف اسمها فوردت في تاريخ سنة 1228 هـ محلة الداخل وهي الدواخلية بولاية الغربية ، جاء عنها في الخطط التوفيقية : ” قرية من مديرية الغربية، بمركز سمنود غربى المحلة الكبرى بنحو نصف ساعة ، وفى شمال بلقينة كذلك وبها جامع بمنارة ” ، ومن علمائها :

الإمام محمد النحريري الدواخلي : قال السخاوي : ” مُحَمَّد بن أَحْمد بن مُحَمَّد بن عبد الله الشَّمْس النحريري ثمَّ الدواخلي نِسْبَة لمحلة الداخل من الغربية نزيل جَامع الغمري وَأحد أَصْحَاب أبي الْعَبَّاس مِمَّن أَقَامَ عِنْده بِجَامِع أَبِيه بالمحلة حَتَّى حفظ الْقُرْآن ونظم الزّبد ثمَّ بجامعه بِالْقَاهِرَةِ واشتغل فِي الْفِقْه والعربية وَغَيرهمَا وَفهم ، ولازمني فِي التَّقْرِيب للنووي وَغَيره وَسمع على أَشْيَاء وأقرأ بعض بني شيخه أبي الْعَبَّاس ثمَّ بإشارته أَقرَأ عمر بن أبي الْبَقَاء بن الجيعان ، وتنزل فِي الْجِهَات بعنايتهم بل صَار على عمائر الأشرفية وَكَانَ يتَضَرَّر من ذَلِك وَحج ورزق أَوْلَادًا وَمَات فِي ربيع الثَّانِي سنة سِتّ وَتِسْعين وَنعم الرجل رَحمَه الله وإيانا “.

الشيخ شمس الدين الدواخلي : جاء في كتاب الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة للغزي : ” محمد الشيخ الإمام العلامة المحقق المحدث الشيخ شمس الدين الدواخلي من المحلة الكبرى المصري الشافعي كان – رحمه الله تعالى – مخصوصاً بالفصاحة في قراءة الحديث وكتب الرقائق والسير كريم النفس حلو اللسان كثير الصيام يقوم ويحيي ليالي رمضان كلها مؤثر الخمول وعدم الشهرة وهو مع ذلك من خزائن العلم ، أخذ عن البرهان بن أبي شريف والكمال الطويل والشمس بن قاسم والشمس الجوجري والشمس بن المؤيد والفخر القسي والزين عبد الرحمن الأنباسي وغيرهم ودرس بجامع الغمري وغيره وانتفع به خلائق ، توفي في سنة تسع وثلاثين وتسعمائة ودفن بتربة دجاجة خارج باب النصر “.

الشيخ شهاب الدين الدواخلي : فى خلاصة الأثر أحمد بن أحمد المصرى الملقب شهاب الدواخلى ، الفقيه الشافعى الورع الزاهد الناسك ، إمام الفقهاء والمحدثين فى عصره ، كان إماما جليلا صدرا ورعا مهيبا لا يخاف فى الله لومة لائم ملازما لإقراء العلم غير مشتغل بشئ غيره ، صارفا أوقاته فى الطاعة ملازما للجماعة ، وكان عظيم الهيبة كثير الفكرة تراه دائما مطرقا من خشية الله تعالى ومراقبته ، ، قال الشيوخ فى شأنه : ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أخوف لله تعالى منه سالكا طريقة السلف الصالح من التقشف فى الأكل والشرب والملبس لا يرى متكلما إلا فى مجلس علم أو جواب عن سؤال ، ومات غريقا فى بحر النيل وهو يقرأ القرآن فى سنة خمس وخمسين وألف ، والدواخلى نسبة لمحلة الدواخلى من الغربية بمصر.

السيد محمد الدواخلي نقيب الأشراف : فى تاريخ الجبرتى العمدة الفاضل الشيخ محمد بن أحمد ابن محمد المعروف بالدواخلى الشافعى ، وكان يقال له : السيد محمد لأن أباه تزوج بنت السيد عبد الوهاب البردينى فرزق منها بالمترجم ، وكانت ولادته بمصر ، وتربى فى حجر أبيه وحفظ القرآن واجتهد فى طلب العلم وحضر على أشياخ عصره ، كان عنده ميل عظيم للتقدم والرئاسة وتقلد النقابة بعد موت الشيخ محمد بن وفا وركب الخيول ولبس التاج ومشت أمامه الجاويشية وتوفي فى منتصف ربيع الأول سنة ثلاث وثلاثين ومائتين وألف بالمحلة ودفن بها.

كفر حجازي

جاء في القاموس الجغرافي : ” كفر حجازي أصله من توابع صندفا التي أضيف سكنها إلى مدينة المحلة الكبرى ، وكان يسمى بكفر الرصيف كما ورد في تاريخ سنة 1228 هـ ، ومن سنة 1259 هـ باسمه الحالي ، وعلمت من أحد كبار السن بمدينة المحلة الكبرى أن هذا الكفر ينسب إلى الشيخ أبي الإخلاص حجازي بن محمد المسيري من علماء القرن الثاني عشر الهجري وكان مقيما بالمحلة ثم انتقل إلى هذا الكفر فعرف به “.

وجاء في الخطط التوفيقية : ” كفر الشيخ حجازى قرية من مركز سمنود ، بمديرية الغربية على الشاطئ الشرقى لبحر شيبين غربى سمنود على بعد ساعة ، وسكة الحديد الواصلة من طنتدا إلى سمنود تمر من بحريها على بعد ثلاثة آلاف متر ، . وبها جامع بمنارة. وأغلب بيوتها على دورين وأهلها أصحاب يسار. وبها ثلاثة وابورات للمياه ، اثنان للأهالى ، وواحد لمصطفى الخازندار على بحر شيبين. ، ولها شهرة بزرع القطن، وأرضها جيدة يحصل فدانها من ستة قناطير إلى ثمانية بخلاف أراضى النواحى المجاورة لها فإن متحصل الفدان من ثلاثة إلى خمسة قناطير “.

وينسب إليها مؤلف شرح الأجرومية الشهير حسن بن علي الكفراوي المحلي المتوفي عام 1202هـ/1788م ، نحوي وفقيه ومحدث مصريٌ ، عاش في القرن الثاني عشر الهجري ويَعُدُّه مُؤرِّخُو النحو العربي من أهم نحاة مصر الشام ، نشأ في المحلة وبدأ تعليمه هناك حيث حفظ القرآن الكريم وبعض المتون ثم انتقل إلى القاهرة وتتلمذ على يد شيوخ عصره وكانت له مكانة عند الناس والأعيان حيث كان مقربا من الرجل الأول في مصر آنذالك وهو محمد بك أبو الذهب ، وفي ذلك يقول عنه الجبرتي :

” الإمام العالم العلامة الفقيه المحدث النحوي الشيخ حسن الكفراوي الشافعي الأزهري ولد ببلده كفر الشيخ حجازي بالقرب من المحلة الكبرى فقرأ القرآن وحفظ المتون بالمحلة ثم حضر إلى مصر وحضر شيوخ الوقت مثل الشيخ أحمد السجاعي والشيخ عمر الطحلاوي والشيخ محمد الحفني والشيخ علي الصعيدي ومهر في الفقه والمعقول وتصدر ودرس وأفتى واشتهر ذكره ولازم الأستاذ الحفني وتداخل في القضايا والدعاوي وفصل الخصومات بين المتنازعين وأقبل عليه الناس بالهدايا والجعالات ونما أمره وراش جناحه وتجمل بالملابس وركوب البغال وأحدق به الاتباع ..

واشترى بيت الشيخ عمر الطحلاوي بحارة الشنواني بعد موت ابنه سيدي علي فزادت شهرته ووفدت عليه الناس وأطعم الطعام واستعمل مكارم الاخلاق ثم تزوج ببنت المعلم درع الجزار بالحسينية وسكن بها فجيش عليه أهل الناحية وأولو النجدة والزعارة والشطارة وصار له بهم نجدة ومنعة على من يخالفه أو يعانده ولو من الحكام وتردد إلى الأمير محمد بك أبي الذهب قبل استقلاله بالامارة وأحبه وحضر مجالس دروسه في شهر رمضان بالمشهد الحسيني فلما استبد بالأمر لم يزل يراعي له حق الصحبة ويقبل شفاعته في المهمات ويدخل عليه من غير استئذان في أي وقت أراد ..

فزادت شهرته ونفذت احكامه وقضاياه واتخذ سكنا على بركة جناق أيضا ولما بنى محمد بك جامعه كان هو المتعين فيه بوظيفة رئاسة التدريس والإفتاء ومشيخة الشافعية وثالث ثلاثة المفتين الذين قررهم الأمير المذكور وقصر عليهم الإفتاء وهم الشيخ أحمد الدردير المالكي والشيخ عبد الرحمن العريشي الحنفي والمترجم وفرض لهم أمكنة يجلسون فيها أنشأها لهم بظاهر الميضأة بجوار التكية التي جعلها لطلبة الأتراك بالجامع المذكور حصة من النهار في ضحوة كل يوم للإفتاء بعد إلقائهم دروس الفقه ورتب لهم ما يكفيهم وشرط عليهم “.

بشبيش

قرية قديمة ذكرها محمد رمزي في القاموس الجغرافي فقال : يوجد قرية قديمة تسمى بشبيش وردت في قوانين ابن مماتي وفي تحفة الإرشاد وفي التحفة وفي تاريخ سنة 1228 هـ من أعمال الغربية ولأن أطيان هذه الناحية كانت ملكا لوالي مصر محمد علي باشا الكبير قسمت أراضيها من الوجهة الزراعية إلى إدارتين زراعيتين سميت إحداهما نصف أول بشبيش والثانية نصف ثاني بشبيش مع بقائهما ناحية مالية واحدة باسم بشبيش ، وفي سنة 1275 هـ فصلتا عن بعضهما من الوجهتين العقارية والمالية وأصبح لكل ناحية منهما زمام خاص بها.

وفي القرن التاسع الهجري ذكرها ابن الجيعان في كتاب التحفة السنية فقال : بشبيش وكوم الجاموس مساحتها 5300 فدان بها رزق 115 فدان عبرتها 1200 دينار كانت للمقطعين والآن لهم وأوقاف ورزق ، وفي الخطط التوفيقية يقول علي باشا مبارك : بشبيش قرية من مديرية الغربية من أعمال المحلة وهى بكسر الباء الموحدة فشين فموحدة فتحتية فشين معجمة.

وإليها ينسب كما فى الضوء اللامع : عبد الله بن أحمد بن عبد العزيز الجمال، العذرى البشبيشى الشافعى، ولد سنة اثنتين وستين وسبعمائة وأخذ الفقه عن ابن الملقن، والعربية عن الغمارى، واختص به ولازمه، وبرع فى الفقه والعربية واللغة وكذا الوراقة وتكسب بها، وكتب الخط الجيد ونسخ به كثيرا، وناب فى الحسبة عن التقى المقريزى، وصنف كتابا فى المعرب وآخر فى قضاة مصر، وآخر فى شواهد العربية بسط فيه الكلام. قال الحافظ بن حجر: سمعت من فوائده كثيرا، وكان ربما جازف/فى نقله، وذكره المقريزى فى عقوده وحكى عنه، ومات بالإسكندرية فى ذى القعدة سنة عشرين وثمانمائة رحمه الله تعالى. انتهى.

ونشأ منها كما فى خلاصة الأثر : الشيخ أحمد بن عبد اللطيف بن أحمد بن شمس الدين بن على البشبيشى الشافعى الحجة النقال، كان متضلعا من الفنون، قوى الحافظة، له تصرف وتدقيق، ولد ببشبيش سنة إحدى وأربعين وألف، وحفظ بها القرآن وقرأ بالمحلة، ثم رحل إلى مصر وقرأ بالروايات على الشيخ سلطان المزاحى، ولازمه فى الفنون سنين، ولازم الشبراملسى وغيره وتصدر للتدريس بالأزهر، وحج وأقام بمكة يدرس ثم توجه إلى مصر، ثم إلى بلدة فأدركه بها الحمام سنة ست وتسعين وألف انتهى.

وينسب إليها كما فى الجبرتى : إمام المحققين وشيخ الشيوخ عبد الرؤف بن محمد بن عبد اللطيف بن أحمد بن على البشبيشى الشافعى، خاتمة محققى العلماء، وواسطة عقد نظام الأولياء العظماء، ولد ببشبيش من أعمال المحلة الكبرى، واشتغل على علمائها بعد أن حفظ القرآن، ولازم العارف بالله الشيخ على المحلى، الشهير بالأقرع، فى فنون من العلوم، واجتهد وأتقن وتفنن وتفرد، وتردد على الشيخ العارف حسن البدوى وغيره من صوفية عصره، وتأدب بهم واكتسى من أنوارهم، ثم ارتحل إلى القاهرة سنة إحدى وثمانين وألف، وأخذ عن الشيخ محمد بن منصور الأطفيحى والشيخ خليل اللقانى، والزرقانى، وشمس الدين محمد بن قاسم البقرى وغيرهم.

واشتهر علمه وفضله ودرس وأفاد وانتفع به أهل عصره من الطبقة الثانية، وتلقوا عنه المعقول والمنقول، ولازم عمه الشهاب فى الكتب التى كان يقرؤها. مع كمال العزلة والإنقطاع إلى الله، وكان الغالب عليه الجلوس فى حارة الحنابلة وفوق سطح الجامع، حتى كان يظن من لا يعرف حاله أنه بليد لا يعرف شيئا إلى أن توجه عمه إلى الديار الحجازية حاجا سنة أربع وتسعين وألف، وجاور هناك فأرسل إليه بأن يقرأ موضعه، فتقدم وجلس وتصدر لتقرير العلوم الدقيقة، والنحو، والمعانى، والفقه، ففتح الله له باب الفيض فكان يأتى بالمعانى الغريبة فى العبارات العجيبة، وتقريره أشهى من الماء العذب عند الظمآن، وانتفع به غالب مدرسى الأزهر وغالب علماء القطر الشامى، ولم يزل على قدم الإفادة وملازمة الإفتاء والتدريس والإملاء حتى توفى فى منتصف رجب سنة ثلاث وأربعين ومائة وألف. انتهى

بلقينة

جاء في القاموس الجغرافي : بلقينة قرية قديمة ذكرها الإدريسي في نزهة المشتاق بين محلة أبي الهيثم (الهياتم) وبين المحلة (المحلة الكبرى) وقال بلقينة قرية كثيرة البساتين والجنات متصلة العمارات والغلات وفي معجم البلدان بلقينة قرية من حوف مصر في كورة بنا (بنا أبو صير) يقال لها البوب كذلك ، وفي قوانين ابن مماتي وفي تحفة الإرشاد وفي التحفة من أعمال الغربية وذكرها المقريزي في جني الأزهار باسم ترعة بلقينة على خمسة عشر ميلا من منية غزال وهي كثيرة البساتين متصلة العمارات وأرى أن كلمة ترعة المذكورة مع بلقينة زائدة لأن هذه القرية معروفة باسم بلقينة من قديم.

ذكرها ابن الجيعان في القرن التاسع الهجري في كتاب التحفة السنية حيث يقول : بلقينة مساحتها 2147 فدان بها رزق 110 أفدنة عبرتها 8000 دينار كانت باسم الأمير قطلقتمر المحمدي والآن باسم الأمير أزبك اليوسفي ، وجاء في الخطط التوفيقية : بلقينة قرية من مديرية الغربية بمركز سمنود، موضوعة بشمال السكة الحديد الموصلة إلى دمياط، غربى المحلة الكبرى بنحو أربعة آلاف متر، وشرقى ناحية دار البقر القبلية بنحو ألفى متر، بناؤها باللبن وبوسطها جامع بمنارة مقام الشعائر وبعض أهلها أرباب صنائع.

وفى خطط المقريزى، أنه وقع فى هذه القرية فى صفر سنة تسع ومائتين محاربة بين على بن عبد العزيز الجروى، حاكم تنيس والحوف الشرقى من قبل الخليفة المأمون، وبين أهل الحوف، وقد كان أهل الحوف كتبوا إلى عبد الله بن السرى يستمدونه عليه فأمدهم بأخيه، فالتقيا هناك-إلى آخر ما هو مبسوط فى الكلام على تنيس. ، وفى سنة إحدى وخمسين وسبعمائة وقف هذه القرية الأمير سيف الدين منجك اليوسفى مدة وزارته مع عدة أوقاف آخر على جامعه، الذى أنشأه خارج باب الوزير. ، وكانت هذه القرية مرصدة برسم الحاشية، فقومت بخمسة وعشرين ألف دينار، فاشتراها من بيت المال وجعلها وقفا على هذه الجهة. وهى قرية ذات اعتبار ومنشأ للأفاضل.

وقد ذكر المحبى فى خلاصة الأثر، أنه نشأ منها الشيخ صالح بن أحمد، الإمام المعروف بالبلقينى المصرى، شيخ المحيا بالقاهرة، وابن شيخه الشهاب العارف بالله تعالى علامة المحققين. كان من كبار العلماء والزهاد وله القدم الراسخة فى التصوف وفقه الشافعى والمعقولات بأسرها، أخذ عن أبيه وغيره، وشاع أمره وقصده الناس للتلقى عنه، وكان يقرأ شرح القطب وحواشيه من المنطق، ولم يزل فى إفادة واجتهاد بالعبادة إلى أن توفى، وكانت وفاته بمصر فى إحدى الجماديين بين سنة خمس عشرة بعد الألف، عن نحو ثمانين سنة، والبلقينى بضم أوله نسبة لبلقينة من غربية مصر.

وذكر السيوطى فى حسن المحاضرة أن منها شيخ الإسلام سراج الدين البلقينى، أبا حفص عمر بن رسلان بن نصر بن صالح الكنانى، مجتهد عصره وعالم المائة الثامنة، ولد فى ثانى عشر رمضان سنة أربع وعشرين وسبعمائة، وأخذ الفقه عن ابن عدلان والتقى السبكى، والنحو عن أبى حيان، وبرع فى الفقه والحديث والأصول وانتهت إليه رياسة المذهب والإفتاء، وبلغ رتبة الاجتهاد، وله ترجيحات فى المذهب خلاف ترجيحات النووى، وله اختيارات خارجة عن المذهب، وأفتى بجواز إخراج الفلوس فى الزكاة. وقال: إنه خارج عن مذهب الإمام الشافعى. وله تصانيف فى الفقه والحديث والتفسير منها: حواشى الروضة، وشرح البخارى، وشرح الترمذى، وحواشى الكشاف. وولى تدريس الخشابية وغيرها، وتدريس التفسير بالجامع الطولونى، وكان البهاء بن عقيل يقول: هو أحق الناس بالفتوى فى زمانه، مات فى عاشر ذى القعدة سنة خمس وثمانمائة.

علم الدين البلقيني

جاء في الضوء اللامع للسخاوي : صالح بن عمر بن رسلان بن نصير بن صالح القاضى علم الدين أبو التقا، ابن شيخ الإسلام السراج أبى حفص الكنانى العسقلانى، البلقينى الأصل القاهرى الشافعى، وأول من سكن بلقينة من أصوله صالح الأعلى. ولد فى ليلة الاثنين الثالث عشر من جمادى الأولى سنة إحدى تسعين وسبعمائة بالقاهرة، ونشأ بها فى كنف والده، فحفظ القرآن والعمدة وألفية النحو ومنهاج الأصول والتدريب لأبيه إلى النفقات. وصلى بالناس التراويح بمدرسة أبيه وعرض بعض محافيظه عليه وعلى الزين العراقى وغيرهما، وكان متقللا من الدنيا، غاية فى الذكاء وسرعة الحفظ، لازم الاشتغال فى الفقه وأصوله والنحو والحديث، وانتفع فى ذلك كله بأخيه وأخذ عن المجد البرماوى، والشمس العراقى، والعز بن جماعة وعن الشمس الشطنوفى. وحج سنة أربع عشرة، ولقى الحافظ الجمال ابن ظهيرة، وغيره.

ودخل دمياط فما دونها، ولم يزل ملازما لأخيه حتى تقدم وأذن له فى الإفتاء والتدريس، وخطب بالمشهد الحسينى وبغيره، وقرأ البخارى عند الأمير إينال الصصلائى، وألبسه يوم الختم خلعه وعاونه حتى استقر فى توقيع الدست كما وقع لأخويه. وناب فى القضاء عن أخيه بدمنهور وأنشده بعض أهل الأدب عقب عمله ميعادا بالنحرارية : وعظ الأنام إمامنا الحبر الذى … سكب العلوم كبحر فضل طافح .. فشفى القلوب بعلمه وبوعظه … والوعظ لا يشفى سوى من صالح.

ودرس الفقه وهو شاب بالمدرسة الملكية، ثم رغب له أخوه عن درسى التفسير والميعاد بالبرقوقية فى سنة إحدى وعشرين، وعمل فيها إذ ذاك اجلاسا حافلا ارتفع ذكره به، وكذا نوّه أخوه بذكره فى مناظرات الهروى، وقدمه أخوه أيضا لخطبة العيد بالسلطان الظاهر ططر حين سافر معه، وبرز صاحب الترجمة لتلقيه من قطيا فوجد أخاه متعنفا جدا وصادف إرسال السلطان يأمره أن يتجشم المشقة فى الخطبة لكونه أول عيد من سلطنته وإلا فليعين من يصلح فكان هو الصالح، فخطب حينئذ بالسلطان والعسكر، فأعجبهم جهورية صوته، واستقر فى أنفسهم أنه عالم، ولذلك لما مات أخوه استقر عوضه فى تدريس الخشابية والنظر عليها، وحضر عنده الكبار من شيوخه وغيرهم، واستمر فيها حتى مات.

ورام الظاهر إخراجهما عنه مرة بعد أخرى، بل رام إخراجه من مصر جملة فما مكنه الله من ذلك كله. ثم استقر بعد صرف شيخه الولى العراقى فى قضاء الشافعية بالديار المصرية، فى سادس ذى الحجة سنة ست وعشرين، فأقام سنة وأكثر من شهر ثم صرف، وتكرر عوده لذلك وصرفه، حتى كانت مدة ولايته فى مجموع المرار، وهى سبعة، ثلاث عشرة سنة ونصف سنة، وعقد الميعاد بمدرسة والده، وتدريس الحديث بالقانبهية، والميعاد والإفتاء بالحسينية، والفقه بالشريفية بمصر مع نظرها ونظر الخانقاه البيبرسية وجامع الحاكم.

وكان إماما فقيها عالما، قوى الحافظة سريع الإدراك، طلق العبارة فصيحا، يتحاشى عدم الإعراب فى مخاطباته بحيث لا يضبط عليه فى ذلك شاذة ولا فاذة. وكان القاياتى يقول: إنه تخطى الناس بحفظ التدريب، وصنف تفسيرا وشرحا على البخارى لم يكمله، وأفرد فتاوى أبيه والمهم من فتاوى نفسه، والتقط حواشى أخيه على الروضة، بل جمع من حواشى أبيه وأخيه عليها، وأفرد كلا من ترجمته وترجمة والده، وله القول المفيد فى اشتراط الترتيب بين كلمتى التوحيد والخطب والتذكرة وغير ذلك واستمر على جلالته وعلو مكانته حتى مات بعد أن توعك قليلا، فى يوم الأربعاء خامس رجب سنة ثمان وستين وثمانمائة، وصلى عليه بجامع الحاكم فى محضر جمّ تقدمهم ابن الشحنة القاضى الحنفى، ودفن بجوار والده بمدرسته الشهيرة وأقاموا على قبره أياما يقرؤن.

الشهيدي وأجوارها

في العصر المملوكي نزلت القبائل العربية من برية البرلس إلى الجزء الشمالي الغربي من مركز المحلة الحالي والذي يضم حاليا كلا من طنبارة والشهيدي وكفر البسطويسي ودخميس حيث أعيد توزيع الزمامات الزراعية وتأسست قرى جديدة على أنقاض القرى القديمة ، وقد ذكرها ابن الجيعان ضمن إقطاعات العربان في القرن التاسع الهجري وذلك في كتاب التحفة السنية فقال :

بسطويه وشبرى زيتون مساحتها 750 فدان بها رزق 44 فدان عبرتها كانت 2500 دينار والآن بحق النصف كانت للمقطعين والآن لهم وللعربان ورزقة ، طمبارة البكي مساحتها 959 فدان بها رزق 24 فدان ونصف ونصف عبرتها 960 دينار كانت للمقطعين والآن للعربان وملك ووقف ، دخميس مساحتها 963 فدان بها رزق 26 فدان ونصف عبرتها 3600 دينار للمقطعين ورزق.

وقد تغيرت أسماء القرى فيها بينما احتفظت طنبارة باسمها حتى اليوم حيث جاء عنها في الخطط التوفيقية : طنبارة قرية في مديرية الغربية بمركز المحلة الكبرى غربى بحر دمرو على نحو ثلثمائة متر وفى الجنوب الغربى لناحية بشبيش بنحو خمسة آلاف متر وفى شرقى ناحية دخميس بنحو خمسة آلاف متر ، وجاء في القاموس الجغرافي : طنبارة قرية قديمة وردت في المشترك لياقوت وفي قوانين ابن مماتي وفي تحفة الإرشاد من أعمال الغربية وفي التحفة طمبارة البكي من الأعمال المذكورة وفي دليل سنة 1224 هـ وتاريخ سنة 1228 هـ باسمها الحالي وهو الأصلي.

ويفصل محمد بك رمزي في القاموس الجغرافي التغييرات التي حدثت في كل من الشهيدي وبسطويسة ودخميس فيقول : دخميس قرية قديمة وردت في معجم البلدان من قرى مصر في ناحية الغربية وفي تحفة الإرشاد وفي التحفة من أعمال الغربية وفي الانتصار محرفة باسم دجميس ، الشهيدي دلني البحث على أن هذه القرية أقيمت في مكان قرية قديمة كانت تسمى شبرا زيتون وردت في قوانين ابن مماتي وفي تحفة الإرشاد من أعمال الغربية وفي التحفة وردت مع بسطويه وصوابه بسطويسة من أعمال الغربية.

ويستفاد مما ورد في كتاب وقف السلطان الغوري المحرر في سنة 911 هـ أن شبرا زيتون المذكورة تقع بين بحر بسطويس (كفر البسطويسي) وبين دخميس وقد خربت في العهد العثماني وأضيف زمامها إلى دخميس إلى أن ظهرت باسم الشهيدي نسبة إلى الشيخ سليمان الشهيدي صاحب المقام الكائن بها فأصبحت من توابع ناحية دخميس ، وفي سنة 1913 صدر قرار من نظارة الداخلية بفصلها من الوجهة الإدارية من ناحية دخميس وفي سنة 1931 صدر قرار من وزارة المالية بفصلها بزمام خاص من أراضي ناحية دخميس وبذلك أصبحت ناحية قائمة بذاتها.

بسطويسه : وردت في قوانين ابن مماتي في كورة الغربية ووردت في تحفة الإرشاد وفي التحفة محرفة باسم بسطويه من أعمال الغربية ووردت في كتاب وقف السلطان الغوري المحرر في سنة 911 هـ باسم بسطويس وهو اسمها الأصلي ووردت في الخطط التوفيقية (ص 63 ج 5) محرفة باسم بسيسطويس.

ويستفاد مما ورد في كتاب الوقف المذكور أن أراضي بسطويس المذكورة يحدها من الجنوب والشرق أراضي ناحية طنبارة ومن الشمال أراضي ناحية دكرو ، وبالبحث عن هذه الناحية تبين لي أن وحدتها المالية ألغيت وأضيف زمامها إلى أراضي ناحية طنبارة بمركز بيلا بمديرية الغربية ، وأما قرية بسطويس فمكانها اليوم كفر البسطويسي من توابع ناحية طنبارة وقد أهمل الناس اسمها القديم وسموها كفر البسطويسي نسبة إلى الشيخ البسطويسي صاحب المقام الكائن بها.

دمرو

في زمن الشدة المستنصرية عبرت قبيلة لواتة البربرية من البحيرة إلى الغربية واندفعت لتحتل الجزء الشمالي من مركز المحلة الحالي ونزلت في أجوار قرية دمرو الكنائس التي عرفت بهذا الاسم بسبب مجاورتها لمنطقة كنائس البراري والتي تعرضت للتخريب والهدم حيث ذكر أبو المكارم في تاريخه أن طبيعة المنطقة قد تغيرت بالكامل ورحل عنها الرهبان والراهبات بحلول عام 573 هـ وصارت المنطقة تابعة للواتيين.

وفي العصر المملوكي دخلت زماماتها الزراعية في إالإقطاعات المملوكية حيث ذكرها ابن الجيعان في القرن التاسع الهجري في كتاب التحفة السنية فقال : دمرو الخماره مساحتها 689 فدان بها رزق 92 فدان ونصف عبرتها 3200 دينار للمقطعين وأوقاف وأملاك ورزق ، ديرب وشبرى نبات مساحتها 480 فدان بها رزق 12 فدان ونصف عبرتها 1400 دينار كانت للمقطعين والآن وقف

في الخطط التوفيقية : دمرو بضم الدال وسكون الميم وضم الراء وواو قريتان بمصر : دمرو الغربية ودمرو الكنائس وإلى إحداهما – والله أعلم – ينسب أبو الحسن على بن يوسف اللخمى الدمراوى لقيه أبو طاهر السلفى وروى عن ابن الحسن على بن عبد الرحمن الصقلى العروضى كذا فى مشترك البلدان.

فأما دمرو الكنائس وتعرف بدمرو سلمان فهى قرية من مديرية الغربية بقسم دسوق فى شمال ترعة القصابة على نحو مائة متر وفى الجنوب الغربى لكنيسة السردوسى بنحو ألف متر وفى الجنوب الشرقى لناحية شباس الملح بنحو أربعة آلاف متر وبها جامع وأبنيتها ريفية.

وأما دمرو الغربية فتعرف بدمرو طنباره من مديرية الغربية بقسم المحلة الكبرى على الشط البحرى لبحر الملاح وفى غربى ناحية بشبيش بنحو ستة آلاف متر وفى جنوب ناحية العلمية بنحو أربعة آلاف متر وبها جامع بمنارة يعرف بجامع الدمراوى بداخله ضريحه يعمل له مولد كل سنة بعد نزول النقطة بثلاثة أيام وبها وابوران على بحر الملاح للدائرة السنية وأشجار على شط البحر.

وجاء في القاموس الجغرافي : دمرو خمارة قرية قديمة اسمها الأصلي دمرو الكنايس وردت في المشترك لياقوت بكورة الغربية وفي قوانين ابن مماتي وتحفة الإرشاد والتحفة دمرو الخمارة من أعمال الغربية وفي الانتصار محرفة باسم دمرو الحمام وفي الخطط التوفيقية دمرو طنبارة لمجاورتها لناحية طنبارة وفي تاريخ سنة 1228 هـ دمرو ومن سنة 1236 هـ دمرو خمارة وهو اسمها الحالي وبعضهم يكتبها دمروا بألف زائدة في آخرها.

ولما تكلم مبارك باشا في الخطط التوفيقية على دمرو قال إن دمرو الكنائس هي التي تعرف بدمرو سلمان بقسم دسوق وهذا غير صحيح لأن دمرو سلمان هي التي وردت في المشترك لياقوت وفي قوانين ابن مماتي باسم دمرو الغربية لأنها تقع غربي دمرو الخمارة من جهة وفي غربي إقليم الغربية من جهة أخرى.

شبرا نبات قرية قديمة وردت في قوانين ابن مماتي وفي تحفة الإرشاد من أعمال الغربية وفي التحفة مذكورة مع ديرب من أعمال الغربية وفي الانتصار ديرب وشبراها من حقوق دخميس من أعمال الغربية ، وديرب المذكورة معها هي التي تعرف اليوم باسم كفر دمرو المتاخمة لها.

كفر دمرو : قرية قديمة دلني البحث على أنها كانت تسمى ديرب وردت به في قوانين ابن مماتي وفي تحفة الإرشاد من أعمال الغربية وفي التحفة ديرب مع شبرى نبات المجاورة لها من الأعمال المذكورة وفي الانتصار ديرب وشبراها من حقوق دخميس من الغربية ، ولمجاورتها لناحية دمرو خمارة عرفت باسم كفر دمرو ووردت به في تاريخ سنة 1272 هـ وفي جدول الداخلية كفر دمروا بألف زائدة في آخرها.

طرينة

جاء في القاموس الجغرافي : طرينة قرية قديمة وردت في قوانين ابن مماتي وفي تحفة الإرشاد وفي التحفة طرينا من أعمال الغربية وضبطها صاحب تاج العروس طرينا بضم أولها وفي تاريخ سنة 1228 هـ برسمها الحالي ، وذكرها ابن الجيعان في القرن التاسع الهجري في كتاب التحفة السنية حيث يقول : طرينا مساحتها 1556 فدان بها رزق 15 فدان عبرتها 2600 دينار كانت للمقطعين والآن لهم ووقف وملك.

وينسب إليها واحدة من أشهر العائلات التي تركت آثارا في المحلة الكبرى وهي أسرة آل الطريني والتي خرج منها عدد كبير من العلماء والشيوخ والمتصوفة طوال العصر المملوكي ، وقد ذكر علي باشا مبارك أن الجد الأكبر للعائلة وهو شهاب الدين يوسف بن محمد الطريني قد حضر إلى المحلة من قرية طرينة المجاورة في العصر الأيوبي وكان من كبار أعيان المدينة وتجارها ومن أصحاب الأوقاف على المساجد والشيوخ.

وقد جاء في شذرات الذهب والضوء اللامع ذكر لعدد كبير من أحفاده من أهل العلم والصلاح منهم شهاب الدين أبو العباس أحمد بن علي بن يوسف الطريني المحلي المتوفي عام 813 هـ ، وهو فقيه ومحدث تولى نظارة بعض الأوقاف وأشرف على عدد من المدارس وكان مقربا من الأمراء ، وهو صاحب مسجد الطريني الكبير المعروف حاليا باسم جامع المتولي وهو أكبر مساجد المحلة الأثرية.

ذكره ابن حجر في كتاب إنباء الغمر فقال : ” أحمد بن علي بن يوسف المحلي المعروف بالطريني الملقب بمشمش ، سمع الكثير بقراءة شيخنا العراقي من العرضي ومظفر الدين العسقلاني وغيرهما ، وحدث باليسير وأجاز لي ، وكان شاهدا في شؤون المفرد ومباشرا في بعض المدارس ، وكان ساكنا خيرا ؛ مات في جمادى الأولى “.

وقال عنه السخاوي في الضوء اللامع : ” أَحْمد بن عَليّ بن يُوسُف الشهَاب أَبُو الْعَبَّاس الْمحلي وَيعرف بالطريني ويلقب مشمش ، كَانَ يخْدم أَوْلَاد القونوي ورافقهم فِي السماع صُحْبَة الزين الْعِرَاقِيّ على العرضي لمشيخة الْفَخر وَغَيرهَا وعَلى المظفر بن الْعَطَّار والمحب الخلاطي وَأبي الْحرم القلانسي وَآخَرين مِنْهُم أَبُو طَلْحَة الحراوي سمع عَلَيْهِ فضل الْعلم للمرهبي وَعبد الْقَادِر بن أبي الدّرّ الْبَغْدَادِيّ سمع عَلَيْهِ من سنَن أبي دَاوُد وَحدث باليسير سمع مِنْهُ الْفُضَلَاء وَمِمَّنْ سمع مِنْهُ الْعِزّ الْحَنْبَلِيّ وَابْن خَاله الشهَاب أَحْمد بن عبد الله والشمني.

قَالَ شَيخنَا أجَاز لي وَهُوَ مِمَّن كَانَ يحضر عِنْدِي درس الْقبَّة البيبرسية لما وليته سنة ثَمَان وَثَمَانمِائَة ، وَكَانَ شَاهدا فِي شؤون الْمُفْرد ومباشرا فِي بعض الْمدَارِس وَعند بعض الْأُمَرَاء سَاكِنا خيرا سَمِعت أَصْحَابنَا يثنون عَلَيْهِ ، وَمَات فِي أول جُمَادَى الأولى وَقيل ثَانِي ربيع الأول سنة ثَلَاث عشرَة ، ذكره فِي الْقسم الثَّانِي من مُعْجَمه وَنسبه كَمَا هُنَا وَكَذَا فِي أنبائه ، وَأما فِي الأول فَقَالَ : أَحْمد بن يُوسُف بن عَليّ بن مُحَمَّد ، وَكَذَا رَأَيْته فِي غير مَا مَوضِع وَهُوَ الصَّوَاب وَكَذَا هُوَ فِي عُقُود المقريزي “.

ومنهم فقيه المالكية بالمحلة سراج الدين عمر بن محمد الطريني المحلي والمتوفي عام 802 هـ وهو فقيه فاضل زاهد عرف بالعلم والصلاح وله كتاب كبير في تعبير الرؤيا ، وهو والد كل من أبي بكر ومحمد وهما من كبار الشيوخ في المحلة ، ومن أبناء محمد كل من عمر ومحمد وعبد الله بن محمد ومن الأسرة محب الدين بن عثمان بن محمد وأخوه تقي الدين وجميعهم من أهل العلم والصلاح والتقوى.

وأشهرهم هو العلامة زين الدين أبو بكر بن عمر بن محمد الطريني المحلي المالكي المتوفي عام 827 هـ بالمحلة وهو صاحب المسجد المعروف باسمه في صندفا والذي يعرف باسم الطريني الصغير ، قال عنه صاحب شذرات الذهب : ” الشيخ الفاضل المعتقد كان صالحا ورعا حسن المعرفة بالفقه قائما في نصر الحق وله أتباع وصيت كبير وتوفي في حادي عشر ذي الحجة وقد جاوز الستين “.

وجاء في الضوء اللامع : ” وصار المشار إليه بتلك النواحي علماً وديناً وورعاً وزهداً وصلاحاً ترك أكل اللحم قبل موته بأعوام حين حدث النهب والإغارة على البهائم ونحوها تورعاً بل كان لا يقبل من أحد شيئاً البتة وقنع بما يقيم به أوده من زريعة مع مزيد الاقتصاد في قوته وملبسه ، وأحواله مشهورة مأثورة ولو قبل من الناس عطاياهم لكنز ما لا يوصف “.

وقال عنه المقريزي أن شفاعاته لا ترد وأنه كتب بخطه المليح عدة كتب وأنه كان يتمثل كثيرا بقوله : وما حملوني الضيم إلا حملته .. لأني محب والمحب حمول.

ميت السراج

جاء في القاموس الجغرافي : ميت السراج قرية قديمة كانت تسمى قديما البلخية وردت في قوانين ابن مماتي وفي تحفة الإرشاد في حرف الألف البلخية وهي منية سراج من أعمال الغربية وفي حرف الميم منية سراج البحرية من كفور البلخية والصواب أنها هي البلخية كما ورد في حرف الألف وكلمة البلخية وردت في تحفة الإرشاد محرفة باسم كفور البلخية ، ووردت في المشترك لياقوت منية سراج الزنار وفي الانتصار منية سراج من زنار المحلة والمقصود هنا بالزنار الضواحي لأنها من ضواحي المحلة الكبرى وذلك لتمييزها من منية سراج التي بمديرية المنوفية.

وفي التحفة منية سراج من أعمال الغربية وفي دليل سنة 1224 هـ منية سراج الزنار وتعرف بالبحرية ، ثم حرف اسمها من منية إلى ميت فوردت به في تاريخ سنة 1228 هـ ميت سراج البحرية تمييزا لها من التي بالمنوفية وكانت لغاية سنة 1899 تكتب ميت سراج ، وفي فك زمام مديرية الغربية سنة 1900 وردت في دفتر المساحة والخريطة والمكلفة باسم ميت السراج أي بإضافة أداة التعريف إلى المضاف إليه فأصبح هذا التعديل الخطأ هو اسمها الرسمس في حين أنها تنسب إلى رجا اسمه سراج لا السراج.

وقد ذكرها ابن الجيعان في القرن التاسع الهجري في كتاب التحفة السنية حيث يقول : منية سراج الزنار مساحتها 1016 فدان بها رزق 36 فدان ونصف عبرتها 6000 دينار كانت للمقطعين والآن لهم وأملاك وأوقاف ورزق ، وفي الخطط التوفيقية : منية سراج الغربية قرية من مديرية الغربية بمركز سمنود فى شمال بحر الملاح على نصف ساعة شرقى محلة القصب بقليل وفى جنوب ناحية بشبيش بنحو ساعتين ونصف وبها جامع بمنارة.

وينسب إليها عثمان بن محمد بن عطية الحطاب معلم القرآن الذي حول المدرسة السيفية بالقاهرة إلى مؤسسة متكاملة لأعمال البر والإحسان والإنفاق على الفقراء والأيتام وحظي برعاية السلطان قايتباي ، ولد عام 820 هـ في قرية منية سراج من أعمال المحلة وهي ميت السراج الحالية ولذا يعرف بالسراجي ، تلقى تعليمه في المحلة على يد شيوخها ثم انتقل إلى القاهرة ليعمل في التدريس بالمدرسة السيفية وتوفي في عام 892 هـ في بيت المقدس.

ذكره شمس الدين السخاوي في كتاب الضوء اللامع فقال : ” عثمان بن محمد بن أحمد بن محمد بن عطية السراجي نسبة لمنية سراج بالمحلة ثم المحلي الشافعي نزيل القاهرة ويعرف بالحطاب ، ولد سنة عشرين وثمانمائة وحفظ القرآن وجوده واختص بالشيخ سليم فأقام معه ورافق مهنا والصندلي وقرأ عليهما وعلى أحمد الخواص ونور الدين البكتوشي.

وصحب كلاً من الفرغل والغمري وأبي بكر الدقدوسي ومدين في آخرين كعبد الكبير بمكة وقال أنه أخذ عن شيخنا والعلم البلقيني والمناوي ، وجلس لإقراء الأبناء سيما الأيتام احتساباً بالمدرسة السيفية المجاورة لبين العواميد وتزايد رفقه بهم إطعاماً وكسوة وطرفة مما يقصد به وعمرت المدرسة بذلك خصوصاً وقد وقف للأشرف قايتباي في شأنها بحيث نزل إليها في أثناء بعض الأيام واستحضر القضاة والموقعين كما بينته في الحوادث.

وآل أمرها إلى أن وسعت وانتفع بها وبمطهرتها وصلاة الجمعة وغيرها بها وصار الفقراء يردون عليه فيها لما يحصل من البر لهم وبالإطعام ونحوه على يديه بل أعطاه السلطان مبلغاً وقمحاً ونحو ذلك في سنة تسع وثمانين إلى أن تزايد شأنهم وضاق الحال سيما عند ارتفاع سعر الغلال وما وسعه إلا أن توجه لزيارة بيت المقدس ثم سافر منه إلى الخليل فصام به رمضان وعاد إلى القدس فكانت منيته به في ثالث شوال سنة اثنتين وتسعين وكان لا بأس به فيه رائحة الشيوخ والخير رحمه الله وإيانا “.