قليوب والأعمال القليوبية

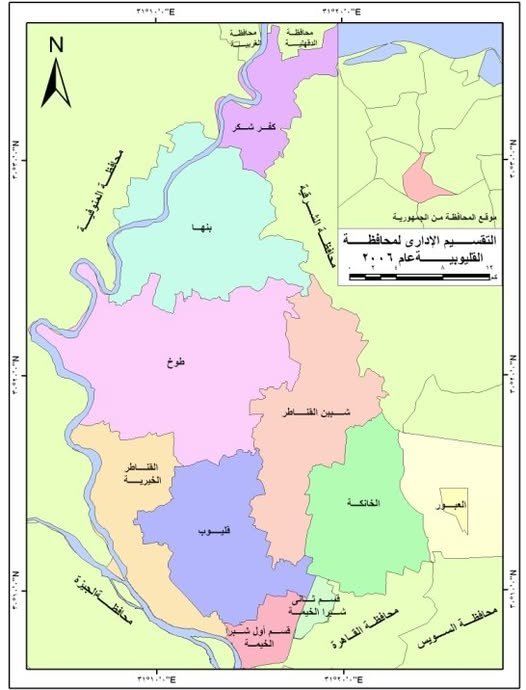

في القرن الثامن الهجري قرر السلطان محمد بن قلاوون فصل الجزء الجنوبي الغربي من الشرقية ليكون عملا مستقلا باسم الأعمال القليوبية واتخذ من مدينة قليوب عاصمة لها وهي من قرى الروك الصلاحي وذلك بسبب أهميتها الاقتصادية وقربها من القاهرة ، وكان السلطان سيف الدين قطز قد أقطعها إلى بيبرس البندقداري قبل معركة عين جالوت حيث يقول المقريزي : ” ففارق بيبرس الناصرية ووصل في جماعة إلى مصر فأنزله الملك المظفر بدار الوزارة وأقبل عليه وأقطعه قليوب وأعمالها “.

ذكرها الرحالة ابن جبير أثناء توجهه إلى القاهرة فقال : ” واجتزنا في ذلك اليوم على موضع حسن يعرف بمليج والعمارة متصلة والقرى منتظمة في طريقنا كلها ، ثم بكرنا منها يوم الأربعاء بعده فمن أحسن بلد مررنا عليه موضع يعرف بقليوب على ستة أميال من القاهرة فيه الأسواق الجميلة ومسجد جامع كبير حفيل البنيان ، ثم بعده المنية وهو موضع أيضا حفيل ثم منها الى القاهرة وهي مدينة السلطان الحفيلة المتسعة ثم منها الى مصر المحروسة “.

وذكرها ابن الجيعان في كتاب التحفة السنية فقال : ” الأعمال القليوبية وما بها من البلاد : المدينة وهي قليوب وقصر المغني لم يعين لها مساحة ولا عبرة كانت للديوان السلطاني وملك الأشرف شعبان والآن أوقاف ورزق .. ” ، وظلت قليوب عاصمة للأعمال القليوبية طوال العصر المملوكي ثم ولاية القليوبية في العصر العثماني أي قرابة خمسمائة عام حتى قرر الوالي عباس باشا الأول أن ينقل مقر القليوبية إلى مدينة بنها حيث يوجد قصره المنعزل وذلك حتى يتمكن من متابعة شئونها عن قرب.

وجاء عنها في القاموس الجغرافي : ” قليوب : قاعدة مركز قليوب هي من القرى القديمة وردت في قوانين ابن مماتي وفي تحفة الإرشاد من أعمال الشرقية وفي التحفة قليوب مدينة الأعمال القليوبية وفي الانتصار المدينة قليوب وهي مدينة عظيمة حسنة يقال إنه كان بها 1700 بستان وقد خرب أكثرها وهي كرسي الإقليم وبها يقيم متولي الحرب السعيد ، وبها من أنواع الفواكه شيء كثير رخيص وبها خليج السردوس وهو أحد نزهات الدنيا لأنه يسار فيه بين بساتين مشتبكة وأشجار ملتفة وفواكه دانية ..

وكانت القرى التي يتكون منها اليوم إقليم القليوبية تابعة لإقليم الشرقية وفي سنة 715 هـ / 1315 م أي في وقت عمل الروك الناصري (فك الزمام) أنشىء لأول مرة إقليم القليوبية باسم الأعمال القليوبية وجعلت مدينة قليوب قاعدة له وإليها تنسب القليوبية ، وقد استمرت قليوب قاعدة القليوبية إلى أن نقل منها ديوان المديرية والمصالح الأميرية الأخرى إلى مدينة بنها في سنة 1850 مع بقاء المديرية باسم القليوبية “.

مدينة قليوب

في الخطط التوفيقية : مدينة شهيرة هى رأس مديرية القليوبية، واقعة فى شمال القاهرة على نحو ساعة ونصف، وعندها محطة للسكة الحديد، كانت أول محطة بالنسبة للخارج من مصر إلى الإسكندرية، ويتوصل إليها أيضا من طريق شبرى المحفوفة بالأشجار المظلة والأبنية المشيدة، من ابتداء باب الحديد بالقاهرة، وكانت قليوب على الشاطئ الشرقى للبحر السردوسى – كما يؤخذ ذلك من وثيقة قديمة وجدت عند محمد بيك الشواربى، عليها علامة قاضى مصر، مؤرخة بسنة إحدى وتسعين وثمانمائة.

وفى وثيقة أخرى عنده مؤرخة بسنة إحدى وستين وألف وجد التحديد بذلك البحر أيضا فى بيع دار كانت بخط العارف بالله الشيخ عبد العال، الموجود ضريحه الآن بداخل الفوريقة، فعلى هذا كان البحر السردوسى موجودا إلى ما بعد ذلك التاريخ، ولم يعلم هل كان الماء إذ ذاك يجرى فيه، أو كان بداخله وقت فيضانه، ولم يعلم أيضا نهاية وجوده، وفى محله الآن ترعة صغيرة تسمى السردوسية.

وفى كتاب: (لمع القوانين المضية فى دواوين الديار المصرية) للعالم المتفنن عثمان بن إبراهيم النابلسى ، الذى ألفه خدمة للملك السعيد نجم الدين أيوب ابن الملك الكامل محمد ، أن قليوب كانت ذات بساتين وسنط وأشجار كثيرة ، وأنها كانت كأنها ذخيرة لمهم يعرض ، أو لوقت يعسر القطع من الحراج فيه ، وأن الحراج كانت كثيرة بالديار المصرية ، وحكمها حكم المعادن ، وهى لبيت مال المسلمين ، ليس لأحد فيها اختصاص ، وكان لها ديوان ، وقد أهملها أولو الأمر ، وصار الناس يقطعون منها ما يختارونه ، ويحضرونه إلى ساحل مصر.

وفى «ابن اياس» ما يفيد أن قليوب كانت محلا لتلقى من يأتى من القسطنطينية من طرف الملك، وتمد له بها المدات الحافلة، ومثلها فى ذلك خانقاة سرياقوس، وناحية وردان، وأكثر ذلك يكون بقبة العادل، وكانت لوازم المدات من مواش وخلافها توزع على البلاد.

ففى الخامس والعشرين من ربيع الأول سنة ثلاث وعشرين وتسعمائة جاء القاصد من عند السلطان ابن عثمان، ولما وصل إلى دمياط، وبلغ ملك الأمراء قدومه، رسم القاضى بركات بن موسى المحتسب بالتوجه لملاقاته، فخرج إلى قليوب، ورمى على البلاد الشرقية والغربية أبقارا وأغناما وأوزا ودجاجا، ومد له هناك مدة حافلة، قال ابن إياس: إنه صنع له فى تلك المدة أربعمائة رأس غنم، ومثلها أوزا ومثلها دجاجا، وخمسمائة مجمع حلوى، وقيل ألف مجمع، ومد له فى أبى الغيط مدة ثانية مثل ذلك.

وفى سنة أربعين ومائتين وألف أنشأ العزيز المرحوم محمد على بها فوريقة لنسج القطن، وفيما بعد بنى فى محلها قشلاق للعساكر واصطبل للخيول الكعابل، وبها أبنية فاخرة أكثرها على دورين. وسوق دائم يشتمل على حوانيت ووكائل، غير السوق العمومى كل يوم اثنين.

مساجد قليوب وشيوخها

في الخطط التوفيقية : وبها ستة جوامع تقام بها الجمعة والجماعة والعيدان غير الزوايا، منها : الجامع الكبير فى وسطها ، له منارة مرتفعة فى السماء فى غاية من الحسن والمتانة ، وكان فى السابق يعرف بالجامع الزينبى ، وله أوقاف جارية عليه الآن ، كما وجد ذلك بالوثائق المتقدم ذكرها ، وعلى منبره وبابه نقوش تدل على أنه جدد فى سنة ثمان وأربعين ومائة وألف من طرف شيخ العرب أحمد الشواربى.

ومنها جامع الصالحين ، له منارة ، وجامع العارف بالله سيدى عبد الرضى فى الجهة القبلية له منارة ، وجامع الراعى له منارة ، وجامع علاء الدين ، وجامع سيدى عوّاض ، فى خارجها من الجهة الشمالية به ضريحه ، وضريح الأستاذ سيدى يونس الذى نقل فى سنة اثنتين وتسعين ومائتين وألف من ضريحه الذى كان فوق التل المسمى بتل سيدى يونس فى غربيها إلى هذا الضريح ، وحضر نقله جم غفير من الناس ، والذى تولى إخراجه من القبر الشيخ محمد عيسى القلماوى من أعيان مدرسى الأزهر ، ويقال أن بين دفنه ونقله نحو ثلثمائة سنة ، وكان لنقله موكب حافل.

ونقل كترمير عن بعض التواريخ أن بها قبر الولى الصالح تقى الدين أبى المكارم عبد السلام بن سلطان الماجرى ، من قبيلة هوارة ، مات يوم الأحد من ذى الحجة سنة اثنتين وستين وستمائة ، وله كرامات مشهورة ، أخذ الطريق عن أبى الفتح الواسطى ، وعن الشيخ أحمد بن أبى الحسن الرفاعى ، وبها أضرحة أخرى مثل ضريح سيدى جمال الدين فى زاويته ، وضريح الشيخ أهيب ، والشيخ البحاث ، ويعمل للجميع موالد سنوية ، أشهرها مولد سيدى عواض ، يجتمع فيه خلق كثيرون من القاهرة وغيرها ، وتنصب فيه الخيام ، ويتسابق بالخيول ، وبها صهريجان للماء قديمان.

وفى كتاب: «دائرة المعارف» أن من هذه البلدة ابن القليوبى الكاتب ، وهو على بن محمد بن أحمد بن حبيب ، قال ابن سعيد المغربى : وصفه ابن الزبير فى كتاب : (الجنان) بالإجادة فى التشبيهات ، وغلا فى ذلك إلى أن قال : إن أنصف لم يفضل عليه ابن المعتز ، وذكر أنه أدرك العزيز العبيدى ، ومدح قواده وكتابه ، وتوفى فى أوائل دولة الظاهر العبيدى.

وإليها ينسب كما فى : (الضوء اللامع) محمد بن محمد الشمس القليوبى ، ثم القاهرى الشافعى ، نزيل القصر بالقرب من الكاملية ، والد أبى الفتح محمد المكتب ، ويعرف بالحجازى ، كان إماما عالما فاضلا ماهرا فى الفرائض والحساب والعربية ، محبا فى الأمر بالمعروف ، حريصا على تفهيم العلم ، مع لطف المحاضرة والخبرة بالأمور الدنيوية مات فى أواخر جمادى الآخرة سنة تسع وأربعين وثمانمائة ، ودفن بتربة خلف الأشرف برسباى.

وقد نشأ منها العالم الكبير والعلم الشهير ، الشيخ أحمد القليوبي المترجم فى : (خلاصة الأثر) بأنه العالم العامل الفقيه المحدث أحد رؤساء العلماء ، المجمع على نباهته وعلو شأنه ، وكان كثير الفائدة نبيه القدر ، وأما معرفته بالحساب ، والميقات والرمل فأشهر من أن تذكر، وإمامته فى العلوم الحرفية ، وتصرفه فى الأوفاق والزايرجا ، وغير ذلك من الفنون ، فذلك أمر مشهور ، وكان فى الطب ماهرا خبيرا ، وكان حسن التقرير ، ويبالغ فى تفهيم الطلبة ، ويكرر لهم تصوير المسائل والناس فى درسه كأن على رءوسهم الطير ، وألف مؤلفات كثيرة ، وكانت وفاته فى أواخر شوال سنة تسع وستين ، والقليوبى نسبة إلى القرية المعروفة ، بينها وبين القاهرة مقدار فرسخين أو ثلاث.

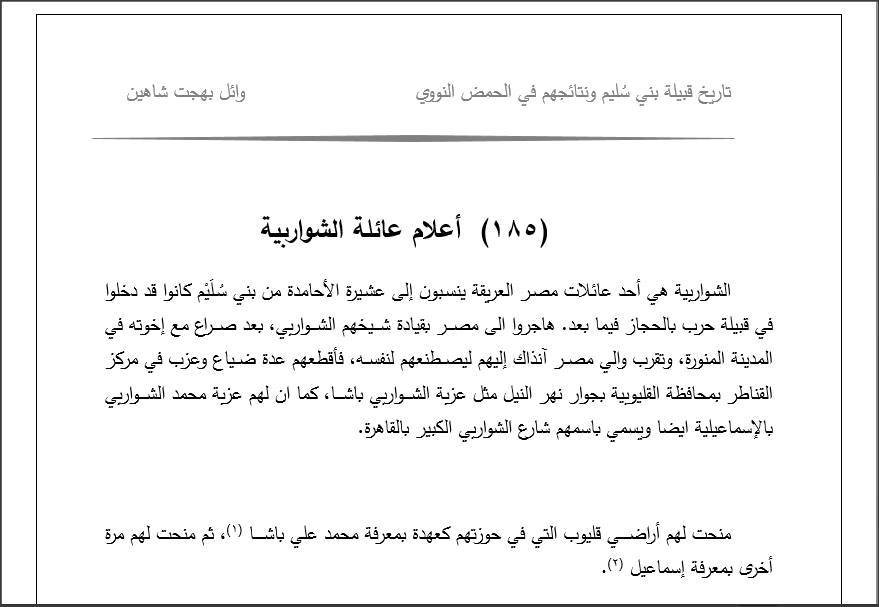

عرب قليوب (الشواربية)

جاء في الخطط التوفيقية عن تاريخ عرب الشواربية : وأكثر أهل قليوب مسلمون ، ومنهم عائلة مشهورة من عدة أجيال تعرف بعائلة الشواربية ، يقولون إنهم قبيلة تسمى بهذا الاسم ، من عرب الحجاز القاطنين بالصفراء والجديدة ، انتقل جدهم الأعلى إلى الشام ثم إلى مصر ، وكان دخول بلاد مصر بذريته وأتباعه فى القرن السابع من الهجرة ، فنزل أولا على بحر أبى المنجى ، وأقام هناك مدة.

ثم انتقل إلى قليوب وأقام بها واستمرت ذريته بها إلى الآن ، وسبب توطنهم تلك الجهة أنه لما شرع السلطان الملك الظاهر ركن الدين بيبرس البندقدارى فى بناء قناطر بحر أبى المنجى ، جعل دركها عليهم وأنعم عليهم بأطيان رزقة هى إلى الآن تحت أيدى ذريتهم ، وتسمى برزقة الشواربية من أطيان ناحية البرادعة ، ورتب لهم فى مقابلة ذلك بالروزنامجة مبلغا من النقود يصرف لهم كل سنة.

واستمر الصرف لغاية سنة خمس وسبعين ومائتين وألف ، ثم تنازلوا عنه لأسباب ، ولم يكن عليهم درك القناطر فقط بل درك عدة جهات هناك بموجب وثائق منها وثيقة عليها علامة قاضى ولاية الخانقاه وسرياقوس شيخ الإسلام حسن أفندى بمقتضى البيرولدى المطاع الوارد من الوزير المعظم حضرة مصطفى باشا والى مصر ، وكانت مؤرخة بسنة اثنتين وسبعين ومائة وألف بأن درك تلك الجهات للحاج محمد الشواربى شيخ عرب مدينة قليوب وما معها ، وهو صاحب الدرك بنواحى ولاية قليوب. ا. هـ.

وكانت وفاته فى سنة ثمانين ومائة ومائة وألف ، وهو ابن المرحوم الحاج أحمد الشواربى المتوفى سنة خمس ومائة وألف ، ابن شيخ العرب إبراهيم الشواربى المتوفى سنة عشرين ومائة وألف ، ابن المرحوم عامر الشواربى المتوفى سنة ست وتسعين بعد الألف ، ابن المرحوم صالح الشواربى المتوفى سنة ثمانين بعد الألف ، ابن المرحوم عامر الشواربى المتوفى سنة أربعين بعد الألف.

هكذا ذكر لى الأمير محمد بك الشواربى مأمور مالية مديرية الجيزة حالا ، قال: وكان الدرك من بعد الحاج محمد لابنه المرحوم شيخ العرب منصور المتوفى سنة خمس ومائتين وألف ، ثم من بعده لابنه سالم المتوفى سنة ثلاث وثلاثين ومائتين وألف ، وسليمان المتوفى سنة ثلاث عشرة ومائتين وألف ولم يعقب ، وكانت الذرية لأخيه سالم فخلف محمدا ومحمودا وحسنا وحسينا.

وكان الدرك من بعده لابنه محمد ، وكان ابنه حسن عضوا بمجلس الحقانية الذى كان أنشأه العزيز محمد على سنة أربعين ، وكان قبل ذلك ناظر قسم وتوفى سنة خمس وخمسين ، وتوفى قبله أخوه حسين ، وخلف ولدا يقال له خطاب ، وتوفى محمود سنة ثلاث وثمانين ، وأعقب سالما.

وكان سليمان منصور الشواربى شجاعا مقداما مهيبا ، حصلت له عدة وقائع وشدائد من الفرنسيس أيام تملكهم هذه البلاد آلت إلى قتله ، وسببها تحشيده الناس على الفرنسيس وعزمه على تنظيم جيش لمقاتلهم.

عرب الشواربية في العهد الخديوي

في العهد الخديوي استمرت هيمنة عرب الشواربية على قليوب وأجوارها حيث فصل ذلك علي باشا مبارك في كتاب الخطط التوفيقية الجديدة فقال : وبالجملة فهم من أشهر عائلات تلك الجهة ، وعدتهم الآن نحو مائة ونيف وثلاثين من الذكور ، أكثرهم أهل يسار وذكاء وفطنة ، ولهم بقليوب وغيرها أملاك وعقارات كثيرة ، فجميع الحوانيت والوكائل التى بقليوب ملك لهم خاصة ، وكذلك الحدائق ذات الفواكه ، وهى ثمانية فى جميعها سواق معينة.

ولهم بها معملان للدجاج ووابور لحلج القطن بجوار محطة السكة الحديد وثمان وابورات فوق البيسوسية والشرقاوية لسقى القطن والقصب وأنواع الخضروات وغيرها ، وزمام أطيان بلدتهم سبعة آلاف فدان تروى من ترعة البيسوسة وترعة قليوب التى فمها من النيل فى شرقى فم البيسوسية على نحو مائتى متر ، منها للأهالى ثلاثة آلاف فدان وللشواربية خاصة أربعة آلاف فدان يزرعون فيها جميع أصناف الزرع وربما لا يقتصرون عليها.

وفى سنة خمس وثمانين تعين سالم بن محمود عضوا فى مجلس شورى النوّاب ، ثم مأمورا بضواحى مصر ، ثم ناظر قلم بمديرية القليوبية ، ثم وكيل مديرية الشرقية ، وأحسن إليه برتبة القائم مقام ، وتولى محمد مشيخة العرب بعد وفاة والده سالم بن منصور سنة ثلاث وثلاثين ، ثم تعين مأمور قسم أول القليوبية وأنعم عليه بنيشان شرف من ألماس.

وأعطى ناحية قليوب عهدة ، وكان يزرع بها أربعة آلاف فدان ، منها نحو أربعمائة فدان بدون مال ، أنعم عليه بها للإعانة على إطعام الطعام للواردين ، ومنها نحو ألف وسبعمائة بنصف الضريبة تسمى بأطيان العرب كما فى تاريع المساحة سنة ١٢٢٨ وهو الذى زاد فى الجامع الكبير توسعة من الجهة الغربية.

وأنشأ جامعا بداخل دار الضيافة التى أعدها قدماؤه للمسافرين ، وكان إنسانا دينا صالحا محبا لفعل الخير وأهله سالكا طريق الخلوتية ، أخذها عن العارف بالله تعالى الشيخ مصطفى المنادى المتوفى سنة خمس وستين ، وضريحه بجامعه المشهور باسمه بدرب الجماميز ، وقد توفى المترجم سنة اثنتين وسبعين.

وأعقب ابنه محمد بيك ، دخل المكتب بقليوب وهو صغير فتعلم القراءة والكتابة ، وتربى أحسن تربية وتأدب أحسن تأديب ، ولما تأهل للحكم وحسن السياسة أحيلت عليه عهده الناحية سنة إحدى وثمانين بأمر كريم من الخديوى إسماعيل ، وأحسن إليه بالنيشان المجيدى لزيادة الشرف ، وفى سنة ثلاث وثمانين جعل عضوا فى مجلس شورى النواب.

وفى سنة أربع وثمانين جعل عضوا فى مجلس ثانى بحر الزراعة بالشرقية ، وأحسن إليه برتبة القائم مقام ، ثم انتقل بهذه الرتبة إلى وكالة مديرية القليوبية سنة ست وثمانين ، ثم وكالة مديرية المنوفية سنة سبع وثمانين ، ثم فى سنة ثمان وثمانين أنعم عليه الخديوى إسماعيل برتبة أمير ألاى ، وجعل مدير مديرية المنوفية ، فأقام بها نحو السنتين ، ثم عوفى من الخدامة أشهرا.

ثم ندب إليها فجعل مأمور فرقة أولى فى تفتيش الإيرادات بالقليوبية ، وفى سنة اثنتين وتسعين جعل مدير مديريتها ، ثم عوفى ، ثم ندب ثانيا إلى الخدامة ، فجعل مأمور مالية مديرية الجيزة ، وهو إنسان دين سهل الأخلاق حسن التلاق جواد كريم قائم بوظائفه مع العفة والنزاهة ، له كأسلافه إحسانات جمة وأفعال خيرية.

جزيرة النجدي

جاء في موسوعة القبائل العربية : يقول الرواة من الشدايدة من أبناء على نصار صالح شديد (عشيرة الموسة) في جزيرة النجدي بالقليوبية أنهم أقدم الحويطات في الديار المصرية ، ولما سكنوا حول ولي الله محمد النجدي أيام المماليك طلب الشواربي مساعدتهم ضد خصومه المماليك في قليوب ، والشواربي من الأحامدة من سُلَيم وهم ضمن قبيلة حرب في الحجاز ، وقد انتصر الحويطات بقيادة ابن شديد على فرسان المماليك وأوقعوا بهم بالتعاون مع فرسان الشواربية فزادت شهرتهم.

ولما جاء محمد علي للحكم في مصر عام ١٨٠٥ م استقطب الحويطات وطلب كبار الشدايدة وأعطاهم حوضا من الأرض بنواحي الجزيرة ثم تكاثروا وانتقل منهم قسم إلى أجهور الصغرى في القليوبية ، فلما استمروا في مؤازرة محمد على باشا أقطعهم عدة أحواض بلغت ما يناهز أربعة آلاف فدان من أجود الأراضي الزراعية ، وقد تصدر الشدايدة من ذاك الوقت زعامة الحويطات في مصر.

في بداية نماء الحويطات في العقبة وبعد تكاثرهم في تلك المنطقة انتقل قسم منهم إلى جنوبي الأردن وهم العلاوين وقسم آخر على ساحل خليج العقبة ، وقد نزح قسم كبير من الحويطات بطريقة تدريجية منذ أوائل القرن الثاني عشر الهجري إلى الديار المصرية وخاصة من حويطات الساحل السعودي بشمالي غرب الجزيرة ، وتوطَّن أغلبهم في القليوبية وحول القاهرة وبعضهم أقام في وسط وغرب سيناء.

ومن أشهر الفصائل في سيناء من عشائر الذيابين والدبور والعبيات والموسة والقرعان والجرافين وقد حالفوا الترابين والأحيوات والطوَّرة ، وذكر نعوم شقير أن شيخهم عام ١٩١٤ م كان مسلم أبو نار.والحويطات في سيناء هم أحدث عنصر قَبَلي هناك ، وكانوا يحرسون القوافل التجارية ويقومون بنقل الحجاج مقابل مخصص مالي كان يأتيهم من باشا مصر محمد علي وأحفاده خلال القرن التاسع عشر للميلاد وحتى أوائل القرن العشرين.

وذكر الرحَّالة بركهارت الحويطات في سيناء فقال : ” إن قافلة الحويطات التي كانت تسير بين بلاد الحجاز حتى العقبة ثم إلى مصر كانت تتجاوز أربعة آلاف جمل، إضافة إلى ما يتبعها من الأغنام التي تُنقل من البلاد الحجازية وجنوب الشام (الأردن وفلسطين) إلى الديار المصرية، وكان هؤلاء البدو من الحويطات يعودون إلى ديارهم يحملون الملابس والكشمير والحبوب والذرة إضافة إلى حملهم الحجاج في المواسم “.

وقد ضايق خلفاء محمد علي باشا عرب الحويطات في وادي النيل وأرغموا الكثير من فصائلهم على الاستقرار في الأرياف المصرية وممارسة الزراعة والفلاحة ، ولكن أغلب الحويطات في مصر كانوا دائمًا يميلون إلى حياة البداوة وممارسة رعي الإبل والأغنام والعيش في الصحراوات المصرية بالقاهرة وحلوان وبلبيس.

وكان هدف أحفاد محمد علي من حكام مصر وقتئذ هو تسخير قبيلة الحويطات في خدمة الدولة كما كان يفعل محمد علي باشا وهذا من خلال تجميع هؤلاء العربان في القرى والأرياف ليسهل السيطرة عليهم ، وهذا ما كان ينفر منه الحويطات وخاصة بعد الاحتلال الإنجليزي لمصر عام ١٨٨٢ م ، ومن ثم سيطرة المندوب السامي البريطاني (القنصل) على الخديوي توفيق وما تلاه من الخديوية أو السلاطين أو الملوك من أحفاد محمد علي.

وتوجد تجمُّعات من الحويطات في الديار المصرية ويملك أغلبهم الأراضي الزراعية والعقارات ومنهم الكثيرون من الأثرياء وخاصة حويطات السعودية ، أما حويطات العلاوين بالأردن فيوجد منهم أسر قليلة متفرقة في القاهرة والقليوبية عدا عشيرة كبيرة من العلاوين في مركز فاقوس بالشرقية.

قلما

في الخطط التوفيقية : قلمة قرية من مديرية القليوبية بمركز قليوب ، على الشاطئ الغربى لترعة أبى المنجى ، فى شمال قليوب بنحو أربعة آلاف متر ، وفى جنوب ناحية سنديون بنحو ثلاث آلاف وثلثمائة متر ، وبها جامع جليل تقام به الجمعة والجماعة ، ويقرأ فيه الشيخ محمد القلماوى : (صحيح البخارى) وغيره ، وأول من شيده الخربطلى وفى سنة اثنتين وتسعين ومائتين وألف جدده الشيخ محمد القلماوى بأحسن من حاله الأول.

وبها أضرحة جماعة من الصالحين ، كالشيخ أحمد الضوّى ، الذى ترجمه المحبى فى : «خلاصة الأثر» بأنه أحمد الضوّى المصرى المعروف بأبى لبد ، لأنه كان يتعمم بعدة برد ، ويضع على رأسه عده لبد ، ويجعلها واحدة فوق واحدة ، توفى سنة سبعة عشرة بعد الألف ، ومن أصحاب الأضرحة بها الشيخ نجم الدين يقال إنه عصرى سيدى أحمد البدوى ، والشيخ عبود والشيخ النابتى ، والشيخ إسماعيل البرى ، والشيخ محمد الأنصارى ، والشيخ منصور.

وأهلها مسلمون ، ليس فيها من النصارى إلا بيت واحد ، وأبنيتها جيدة ، وفيها مضايف ، ونحو اثنتى عشرة ساقية ذات وجهين ، ووابور كومبيل لسقى الزرع ، وزمام أطيانها ألف وخمسمائة فدان ، منها لفتحى أفندى كاتم السر ثلثمائة وعشرون فدانا ، ويزرع فى أرضها القطن كثيرا ، ولها شهرة بعمل الجبن الحلوم.

ومن أجل أهلها الفاضل الهمام الشيخ محمد بن عيسى القلماوى الأزهرى الشافعى ، حفظ القرآن ببلده ، وقدم إلى الأزهر وهو ابن اثنتى عشرة سنة ، فتلقى العلم من مشايخ عصره ، واجتهد وحصل وفاق أقرانه فى كل فن ، وتصدر للتدريس ، فقرأ كبار الكتب ، وشهد له مشايخه ، ومن مشايخه الشيخ الدمهوجى ، والسيد مصطفى الذهبى ، والشيخ أحمد المرصفى، وشيخ الإسلام الشيخ إبراهيم البيجورى.

وممن أخذ عنه الشيخ حسين المرصفى نجل شيخه ، والشيخ زين المرصفى ، والمرحوم الشيخ إبراهيم سرور ، والشيخ محمد أبو النجاء ، والشيخ عبد القادر الرافعى الحنفى رئيس المجلس الثانى من مجلسى المحكمة الشرعية بالمحروسة ، والشيخ محمد الحسينى الشافعى رئيس مصححى الكتب والعلوم بدار الطباعة الكبرى ببولاق ، والشيخ حسين الطرابلسى مفتى الأوقاف سابقا ، والشيخ سليم البشرى مفتى السادة المالكية وشيخهم بالجامع الأزهر الآن ، أعنى سنة 1305 زمن تولية شيخ الإسلام والعلماء بمصر الشيخ الإنبابى مشيخة الجامع الأزهر ، والشيخ أحمد الرفاعى المالكى ، وغيرهم من جهابذة الأزهر المتصدرين للتدريس.

وفى سنة ست وسبعين ومائتين وألف انقطع ببلده فى رضا والده ، يستفيد منه الكبير والصغير ، ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ، إلى أن توفى والده رحمه الله تعالى ، فأقام بعده ببلده مدة ، ثم رجع إلى الجامع الأزهر ، وصار يقرأ فيه الكتب الكبيرة العظيمة ، مكبا على تعليم العلوم من فقه وتفسير وحديث ومعقول ، وانتفع به كثير من الفضلاء ، حتى مرض مرضا شديدا، فتوجه إلى بلده وزاد به المرض ، فتوفى إلى رحمة الله تعالى ببلده ، ودفن بها. وكان شديد الصلاح ، عليه من الهيبة والوقار والسكينة ما لا يقدر قدره ، وكان زائد الخمول رحمه الله رحمة واسعة.