قنا والحميدات

في القرن الثالث الميلادي أسس الإمبراطور الروماني ماكسيماينوس مدينة ماكسميانوبوليس على أطلال شابت القديمة ، ووردت في كشف الأبروشيات باسم كاينوبوليس وعرفت على لسان الناس باسم قوني وذكرها أبو صالح الأرمني في كتاب الديورة باسم قناة وأطلق عليها العرب اسم قنا وجاء في كتاب الطالع السعيد : ” يقال في قنا إقنى وأهلها يسمونها قنا “.

وفي القرن العاشر الميلادي تأسست ضاحية جديدة بجوارها سميت المؤنسية نسبة للقائد العباسي مؤنس الخادم مملوك المعتصم وذلك عند قدومه مصر في أيام الخليفة المقتدر لقتال جيوش الفاطميين ، وردت في قوانين ابن مماتي وفي تحفة الإرشاد باسم الجزيرة المؤنسية ، وفي العصر المملوكي تم ضمها إلى ناحية قنا وعرفت بعد ذلك باسم جزيرة الحميدات نسبة إلى عرب الحميدات الذين سكنوا بها.

جاء في الخطط التوفيقية : ” الحميدات قرية صغيرة من قسم قنا واقعة فى جزيرة أمام بندر قنا سعة تلك الجزيرة نحو ألف وخمسمائة فدان ، وفى القرية نخيل قليل ، ولها شهرة بنسج شيلان الصوف الأبيض التى تتعمم بها الهوارة ويسمى عندهم بالبلين بالموحدة المفتوحة وشد اللام المكسورة ، وقد عمل لرى أطيانها فى زمن المرحوم سعيد باشا سحارة تحت الخور الفاصل بين الجزيرة والحرجة وهى الأطيان القارة التى ليس أصلها جزيرة ، عملها فاضل باشا مدة حكمه فى مديرية قنا وجعلها تأخذ الماء من حوض الجبل فحصل منها النفع فى تلك الجزيرة وصارت تروى ولو فى زمن قلة النيل ، وقد كانت قبلها تشرق فى كثير من السنين ، ومن عادة أهلها زرع البطيخ والمقاثى والدخان المشروب “.

قال عنها ابن جبير : ” من مدن الصعيد الشهيرة مدينة قنا وهى بيضاء أنيقة المنظر ذات مبان مشيدة ، ومن مآثرها المأثورة صون نسائها والتزامهن البيوت فلا تظهر فى زقاق من أزقتها امرأة البتة صحت بذلك الأخبار عنهن ” ، وفي كتاب الانتصار يقول ابن دقماق : ” بها مارستان وحمامان وأبنية مرتفعة البناء واسعة الفناء وبها ربط وهي الدور التي يتعبد فيها الصوفية وخرج منها جماعة من العلماء والرؤساء “.

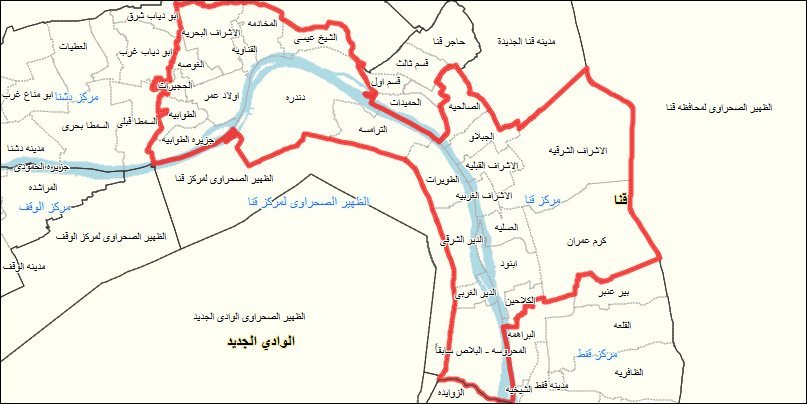

ويضم مركز قنا أربعة قرى رومانية وهي بينوت (أبنود) وأجور بامبنيه (دير البلاص / الدير) وبالاوس (البلاص / المحروسة) وتانتوري (دندرة) التي كان فيه معبد بطلمي ، أما بقية القرى فقد تأسست في العصر العثماني بسبب توطن القبائل مثل الحجيرات والترامسة والصالحية والطوابية والطويرات والكلاحين والمخادمة وعرب الجبلاو والدير الشرقي والشيخ عيسى والعسلية والغوصة والقناوية وكرم عمران وأولاد عمرو وقرى الأشراف (البحرية والقبلية والغربية والشرقية).

أعلام قنا

سيدي عبد الرحيم القناوي : شيخ مشايخ المسلمين وإمام العارفين عبد الرحيم بن أحمد بن حجون بن محمد بن حمزة ويرجع في نسبه إلى جده الإمام جعفر الصادق ، ولد في ترغاي من أعمال سبتة بالمغرب العربي عام 521 هـ ثم رحل إلى مكة وأقام بها سبع سنوات ثم استقر في مدينة قنا أربعين سنة حتى وفاته عام 592 هـ

قال عنه الحافظ أبو محمد عبد العظيم المنذرى : ” كان سيدى عبد الرحيم أحد الزهاد المذكورين والعباد المشهورين ظهرت بركاته على أصحابه وتخرجوا بصالح أنفاسه وله مقالات فى التوحيد وكلمات لا تستفاد من كلمات الأعراب وأحوال هى نهاية الإغراب إلى أن توفى بقنا رضي الله عنه “.

الشيخ إبراهيم بن عرفات القاضى الرضى ابن أبى المنى : كان من الفقهاء الحكام الأجواد المتصدقين تولى الحكم بقنا من طرف قاضى القضاة بمصر وتوفى ببلده عام 644 هـ ودفن بجانب سيدى عبد الرحيم.

الشيخ إسماعيل بن إبراهيم بن جعفر المنفلوطى ثم القنائى المالكى : كان من أهل العلم والصلاح وله مصنفات ورسائل صوفية ورسائل فى الأحاديث وتوفي عام 653 هـ

الحسن بن عبد الرحيم بن أحمد بن حجون السيد الشريف أبو محمد : كان من فقهاء المالكية وكان نحويا أصوليا ناظما ناثرا وتوفي عام 655 هـ

شرف الدين محمد بن أحمد بن إبراهيم بن عرفات القاضى : كان أديبا فاضلا وتولى الحكم والخطابة بقنا وتوفي عام 692 هـ

كمال الدين محمد بن ضياء الدين أحمد بن القرطبى : نشأ بقنا وكان فاضلا فى العلوم كلها وألف تاريخا فى مجلدات وكانت له رياسة ووجاهة وتوفي عام 693 هـ

محمد بن الحسن بن عبد الرحيم بن أحمد ابن سيدى عبد الرحيم القنائى : جمع بين العلم والعبادة والورع الزهادة وحسن ألفاظه تفعل بالعقول ما لا يفعله العقار مع سكوت ووقار وتوفي عام 693 هـ

جعفر بن محمد بن عبد الرحيم الشريف القنائى : شيخ الدهر وتحفة العصر فقيه شافعى أصولى أديب ناظم ناثر كريم كبير المروءة كثير الفتوّة حسن الشكل مليح الخط ، رحل إلى دمشق واشتغل بها ثم أقام بمصر وتولى الحكم بالأعمال القوصية ثم تولى وكالة بيت المال بالقاهرة ودرس بالمشهد الحسينى ، وكان يقال إنه يصلح للخلافة لكماله فضلا ونبلا وتوفي في قنا عام 696 هـ

تقي الدين محمد بن ضياء الدين جعفر بن محمد ابن سيدى عبد الرحيم القنائى : كان فقيها شاعرا كريما درس بالمدرسة المسرورية وتوفي عام 738 هـ

على بن محمد بن جعفر بن محمد بن عبد الرحيم الشريف فتح الدين ابن الشيخ تقى الدين ابن الشيخ ضياء الدين القنائى : كان من الفقهاء الفضلاء الأدباء الشعراء جمع وألف وكتب وصنف وتوفي عام 807 هـ

الشيخ أحمد بن إبراهيم بن الحسن بن سيدى عبد الرحيم القنائى الشريف المشهور : كان من أهل الصلاح والعلم تفقه على مذهب الإمام الشافعى واشتغل بالنحو وبقية العلوم حتى صار إماما تنتفع لناس بعلومه وتوفي عام 828 هـ

عبد الجواد بن شعيب بن أحمد بن عباد بن شعيب الأنصاري الشافعي : أصله من مدينة قنا ونشأ بغيرها وأتى مصر وصار من علمائها وأدبائها وتوفي عام 1073 هـ

المراجع : كتاب الطالع السعيد الجامع أسماء نجباء الصعيد للإدفوي والخطط التوفيقية علي باشا مبارك

أشراف قنا

قبيلة الأشراف في قنا : تسكن هذه القبيلة في محافظة قنا ويبلغ تعداد أفرادها حوالي خمسين ألف نسمة ، وهم يسكنون مدينة قنا وضواحيها كما تنتشر قراهم أيضًا على الضفة الشرقية للنيل شمال مدينة قنا وجنوبها على مسافة تبلغ حوالي ٣٠ كيلو مترًا ..

ففي شمال قنا يسكنون في القرى والنجوع الآتية المخادمة والشيخ عيسى ونجع الجزيرية والأشراف البحرية حيث نجع البطاطخة ونجع الشويخات ، وفي جنوب قنا يسكنون في الأشراف القبلية حيث نجع الخربة ونجع الكوم وفي الأشراف الشرقية حيث نجع الدومة ونجع الحي ، وفي الأشراف الغربية حيث نجع الكراوين ونجع الأخصاص ونجع النوابعة وفي العسيلية.

ويرجع تاريخ هذه القبيلة في منطقة قنا إلى سبعمائة عام وينتسب أفرادها إلى رجلين أحدهما من نسل الحسين الشهيد ابن علي بن أبي طالب وهو الشريف جمال الدين جمَّاز بن القاسم بن مهنا أمير المدينة المنورة وقد عاصر جماز الملك عبد العزيز عثمان بن صلاح الدين الأيوبي الذي حكم مصر ٥٨٩ – ٥٩٥ هـ (١١٩٣ – ١١٩٨) ..

وكانت هجرة ذرية الشريف جماز إلى مصر في حوالي سنة ٦٤٧ هـ – ١٢٤٩ م وهي السنة التي قُتل فيها الأمير شيحة بن هاشم أمير المدينة المنورة على أيدي بني لام من قبيلة طيئ ثم حدث فيها النزاع على إمرة المدينة ، هذا النزاع الذي انتهى بتولي عيسى الحرون بن شيحة حكم المدينة وهجرة الجمامزة إلى مصر ، ومنذ ذلك التاريخ استقرت بهم الأحوال في أرض الكنانة ، ويؤلف الجمامزة الآن معظم أفراد قبيلة الأشراف في قنا والقرى المحيطة بها.

أما الرجل الثاني فهو من نسل الحسن السبط ابن علي بن أبي طالب وهو الشريف حسن بن بساط العنقاوي ، وقد نزل الحسن في قنا في منتصف القرن العاشر الهجري أي القرن السادس عشر الميلادي ، ورافقه في هجرته ابن أخيه الشريف محمد بن شكيب بن بساط ، واستقرت ذريتهما في مدينة قنا ، كما يسكن بعضهم في قرية المخادمة.

وقد كان للأشراف تقاليدهم وعاداتهم التي تمسكوا بها عبر القرون والأجيال ، ومازالوا حتى اليوم متمسكين بها محافظين عليها .. ويروي لنا التاريخ أن الأشراف بعد هجرتهم إلى قنا كانوا عنصرًا من عناصر الاستقرار والأمن لهذه المنطقة ، وكانت الأماكن التي سكنوها تعيش في أمن وسلام ورغد ، فلا طغيان ولا تحكم ، ولا اعتداء على أحد بدون سبب ..

وقد استحق الأمير جمال الدين جماز بن القاسم أمير المدينة كل تقدير وإكرام من الملك العزيز عثمان بن صلاح الدين الأيوبي لما أبلاه هو وأبوه الأمير عز الدين القاسم بن مهنا من جهاد وبطولة في الحروب الصليبية ..

وكانت أول منازل الأشراف في الجمامزة في ناحية قنا في المكان المعروف بالأخصاص وهذا المكان يقع في جنوب مدينة قنا الحالية ، وسمي بالأخصاص لأن الجمامزة بنو فيه أخصاصهم وذلك قبل أن يعمروا بيوتهم في المنطقة ، وقد تكاثرت ذرية الشريف جمال الدين جماز في قنا وأصبحوا يشكلون القسم الأكبر من قبيلة الأشراف فيها.

المرجع : موسوعة القبائل العربية للمؤلف محمد سليمان الطيب

قنا في الخطط التوفيقية

مدينة كبيرة بالصعيد الأعلى، واقعة شرقى النيل، على شاطئ ترعة خارجة منه فى شمال مدينة قوص بنحو بريد، وهى رأس مديرية تنسب إليها، ولم نعثر على ما كانت عليه فى الأزمان السالفة بعد البحث الكثير فى كتب التواريخ، وإنما رأيت فى كتاب لبعض السياحين أنها كانت تسمى فى زمن الرومانيين نيابوليس، ولا بد أنها كانت ذات أهمية بسبب وقوعها على النيل، وفى طريق مينا القصير وبيرنيس.

وفى رحلة ابن جبير التى كانت فى آخر القرن السادس أن من مدن الصعيد الشهيرة مدينة قنا، وهى بيضاء أنيقة المنظر ذات مبان مشيدة، ومن مآثرها المأثورة صون نسائها والتزامهن البيوت، فلا تظهر فى زقاق من أزقتها امرأة البتة، صحت بذلك الأخبار عنهن. وبينها وبين قوص نحو بريد. انتهى

والآن بها فوريقة بنيت فى زمن العزيز محمد على لنسيج الأقمشة، ثم ترك ذلك، وجعلت محل ديوان المديرية، وقد بنى بها المرحوم فاضل باشا وقت أن كان مدير عموم هناك قصرين مشيدين، أحدهما به محل جلوس المدير ووكيل المديرية وناظر قلم الدعاوى والمحكمة الشرعية، ومجلس الزراعة، والآخر به المجلس المحلى، وبجوار هذين القصرين بستان نضر.

وأبنية المدينة من الآجر فى الغالب واللبن، وأكثرها على دورين، وفيها قشلاق كبير للعساكر، وبجواره إسبتالية للمرضى، وفيها قصور مشيدة لأرباب الثروة والأكابر كالأشراف وغيرهم، وسوق بحوانيت عامرة بأنواع المتاجر الثمينة، كالمقصب والشاهى والجوخ، والأعبية الحجازى وأنواع الملابس، والبن والصابون والنحاس والصينى، وكل ما يوجد فى الأمصار الكبيرة، يجلب إليها من مصر والهند والحجاز والسودان وغيرها.

وأكثر أهلها أرباب حرف، ولكل طائفة شيخ كما فى القاهرة، وهى الآن آخذة فى زيادة التنظيم، وتعديل الشوارع والحارات كمصر والإسكندرية، وبها نحو اثنى عشر وكالة معدة للمتاجر ونزول الأغراب، وبها حمام، وتسعة عشر معصرة لاستخراج الزيت من القرطم والسلجم وغيرهما.

وبها نحو خمسة مساجد جامعة غير الزوايا، أحدهما: الجامع العتيق، كان المرحوم الشيخ على عبد الرازق أحد العلماء الأعلام وقاضى المديرية يدرس به التفسير والحديث وغيرهما، وقد توفى إلى رحمة الله تعالى سنة ١٢٨٩ وله جملة أوقاف يصرف عليه منها، وكان قد تخرب وآل إلى السقوط فجدده المرحوم فاضل باشا. والجامع الجديد وجامع الحلوى وجامع سيدى عمر وجامع أبى سلمة، وفيها تكية للفقراء والمساكين تنسب إلى الشيخ السمان صاحب الطريقة المشهورة، وقد رتب لها العزيز محمد على كل سنة ألفا وثمانمائة قرش.

وفيها أوروباويون تجار، ووكيل قنصلاتو الدولة الفرنساوية، وأقباط بكثرة، ولهم فيها كنيسة، وفيها كنيسة أخرى للفرنج، كلاهما فى جانبها الشرقى، ومن أقباطها صاغة لهم سوق يقال له سوق الصاغة، وعلى شمال المديرية عمارة عظيمة أنشأها أيضا المرحوم فاضل باشا، وبنى فيها ثمانية دور، ووقفها على فقراء الحجاج، وقد كان أغلب حجاج القطر يمرون من هناك إلى القصر، وفى عودهم ينزلون عليها، فكانوا يقيمون الأيام لقضاء أوطارهم، فيجدون بها جميع ما يحتاجونه لأنفسهم، وما يستصحبونه لمنازلهم، فكانت البضائع تروج فى تلك الأيام، وتحصل حركة عظيمة للأسواق وغيرهما، حتى للجمالين وأرباب الحرف والكتبة.

قنا في القرن التاسع عشر

جاء عن قنا في الخطط التوفيقية : ولها على شاطئ النيل مينا عظيمة مشحونة بالمراكب الشراعية والتجارية سيما فى وقت موسم الحج طلوعا ونزولا، وفى وقت الفيضان تدخل المراكب والوابورات فى الترعة الواصلة إليها، فترسو بلصق المدينة من كل جهة، ثم إنه يجلب إليها من بلاد الأرياف على نحو ست ساعات جميع بضائع القرى، نحو الفواكه والخضر والسمن واللبن والجبن والحطب وغيرها، فترى لها ثلاثة أسواق عامرة على الدوام. أحدها: القصبة ذات الحوانيت، والثانى: يشمل على نحو اللحم والخضر والزيوت، والثالث: يشتمل على أصناف الحبوب

والآن أكثر الحجاج يسافرون فى سكة الحديد على طريق السويس، ومع ذلك لم تنقص حركتها، ولم يقل خيرها لكثرة الناس والخيرات بكل جهة فى عهد الخديوى إسماعيل باشا، وفيها تجار يديمون السفر إلى أرض الحجاز بأنواع الحبوب، ويأتون ببضائع الحجاز واليمن ونحوهما، مثل البن والفلفل والسجادات، فيربحون ربحا عظيما، وعدة أهلها الآن غير الأغراب نحو عشرة آلاف نفس.

وبها جملة من الأضرحة والمقامات المشهورة، مثل ضريح سيدى أبى عبد الله القرشى، وسيدى أبى الحسن الصباغ، وأكبرها وأشهرها ضريح سيدى عبد الرحيم القنائى رضى الله عن الجميع، وجميعهم فى جبانتها فى شمالها الشرقى.

وفى شمال الجبانة الشرقى صحراء متسعة لا يصل إليها ماء النيل، مكسوة بالرمل، ولو وصل إليها لأخصبت، فإنه قد غرس فيها وكيل القنصلاتو بشارة عبيد بستانا، فنما نموا عظيما، وفى شرقى المدينة وجنوبها الشرقى جنان من نخيل وأعناب وغيرهما، كالرمان الطائفى والخوخ والتين، وبالجملة فهى مدينة من مدن مصر الشهيرة الكثيرة التجار والأشراف والعلماء قديما وحديثا.

ثم إن عند مدينة قنا أيضا قطعة أرض تقرب من فدان، تؤخذ منها الطينة الطفلية، التى تصنع منها أوانى الفخار المشهورة فى جميع القطر، من القلل والأباريق والخوابى وغير ذلك، وفيها فواخير لذلك، وصناع بكثرة مع جودة الصنعة وحسن إتقانها، ومع دوام الأخذ من طينة ذلك الفدان، لا تنفد طينته ولا تنقض، بل كل سنة بعد أن يعمه الماء ينزل عنه، وقد استوت أرضه كما كانت، وذلك أنه مجاور لترعة مصرف قنا، ففى بعض السنين تنزل سيول من الجبل، مختلطة بطينة طفلية، فتتكوّن فى الفدان المذكور، فيتم ما نقص منه، وهكذا كل سنة.

ويخرج من هذه المدينة طريق إلى القصير، تمر أولا بين الجبل وبلاد الساحل إلى جهة الجنوب، حتى تصل إلى بئر عنبر شرقى قفط، ثم تستقيم إلى جهة الشرق حتى تصل القصير فى مسافة أربعة أيام، وفى ذلك الطريق آبار ومحطات، قد ذكرناها عند الكلام على مدينة قفط.

وفى الجبرتى فى حوادث سنة ألف ومائتين وست وعشرين، أنه وقع فى شهر صفر بين الأمراء المصريين وبين أحمد أغا لاظ بقرب مدينة قنا وقعة قتل فيها عدة من عساكره، وكانت هذه الوقعة بعد وقعة دلجة، وكانت الوقائع معهم لا تنقطع، ويكرّون ويفرون إلى أن كانت وقعة القلعة فأبادتهم، ومن بقى منهم انضم إلى إبراهيم بيك الكبير، وطلعوا إلى ناحية إبريم، وتبعتهم العساكر، وضيقوا عليهم الطرق، وماتت خيلهم وإبلهم، وتفرقت عنهم خدمهم، واضمحل حالهم، وحضر عدة من مماليكهم وأجنادهم إلى ناحية أسوان بأمان من الأتراك، فقبضوا عليهم، وقتلوهم عن آخرهم. انتهى

معركة أبنود (من وقائع الحملة الفرنسية)

معركة قفط : 8 مارس سنة 1799 : سار بليار قاصدا موقع الأهالي والعرب على مقربة من قفط وهناك التقى بجموعهم الذين كانوا يرابطون في السهل وعددهم نحو ثلاثة آلاف من الأهالي وعرب الحجاز و 350 إلى 400 من المماليك ، والتقى الجمعان في سهل قفط يوم 8 مارس سنة 1799 فكانت معركة حامية الوطيس اشتبك فيها المقاتلون وجها لوجه وانتهت بهزيمة الأهالي والعرب وانسحابهم إلى أبنود ..

معركة أبنود 8 ـ 9 ـ 10 مارس سنة 1799 : واصل الأهالي والعرب انسحابهم وهم يدافعون دفاعا شديدا عن كل قرية وكل مكان ارتدوا إليه ، فلما وصلوا إلى أبنود تحصنوا فيها ونصبوا بها المدافع الفرنسية التي غنموها في وقعة بارود النيلية وأخذوا يطلقون النار منها ففتكت بالفرنسيين فتكا شديدا ..

وكانت هذه أول مرة واجه فيها الفرنسيون مدفعية حديثة في صفوف المصريين ، وقد أدرك الجنرال بليار لفوره أن موقفه أصبح محفوفا بالخطر وأن منشأ الخطر وجود المدافع الفرنسية في يد المصريين ، فوجه قوة جيشه كلها للاستيلاء على هذه المدافع ونجح في خطته فاسترجع الفرنسيون مدافعهم وجردوا المصريين من أقوى سلاح كان في يدهم ..

واشتد القتال بين الفريقين وانسحب الأهالي والعرب إلى منازل القرية فتجدد القتال في طرقاتها وبيوتها ولم يتمكن الفرنسيون من التغلب عليهم إلا بعد أن أضرموا النار في منازل القرية كلها فأصبحت البلدة شعلة من الجحيم وتصاعد اللهب إلى عنان السماء واستحالت القرية إلى أكوام من الخرائب ، وبالرغم مما حل بها من الحريق والدمار فقد امتنع الأهالي والعرب في قصر حصين كان فيما مضى مقرا لكشاف المماليك ..

وفي مسجد يجاوره جمعوا فيها الذخيرة التي غنموها من الفرنسيين فاشتد القتال حول هذا المنزل والمسجد المجاور له وتبادل الفريقان إطلاق النار إلى أن جن الليل وتكبد الفرنسيون خسائر جسيمة فكفوا عن الضرب بعد أن أحرقوا المسجد وأخذوا يحاصرون المنزل طول الليل ويستعدون لاستئناف القتال في اليوم التالي ونصبوا المدافع بحيث تشرف عليه ..

استؤنف القتال في اليوم التالي (يوم 9 مارس) فأعاد الفرنسيون ضرب القصر بالمدافع ، وهنا أقبل مدد من الأهالي والمماليك لرفع الحصار عن هذا القصر فردهم الفرنسيون على أعقابهم وشددوا الحصار والضرب إلى أن تمكنوا من دخول إحدى ساحاته فأضرموا النار في بنائه ليكرهوا من فيه على التسليم فاشتعلت النار في غرف القصر ..

وأوشك لهيبها ودخانها أن يخنق المحصورين فنزلوا إلى ساحته واستمروا يقاتلون الفرنسيين بشجاعة اعترف بها بليار في رسالته إلى الجنرال ديزيه ، إلى أن جن الليل وكان قد قتل كثير منهم وتمكن بعضهم أن ينسلوا تحت الظلام فأفلتوا من الحصار ونجوا بأنفسهم من النار المشتعلة ..

وفي صباح اليوم الثالث للمعركة (يوم 10 مارس) اقتحم الفرنسيون القصر فوجدوا الباقين به نحو ثلاثين قد أقعهدم الإعياء ونالتهم الجراح ومع ما كانوا فيه من الهلاك فإنهم استمروا على المقاومة إلى أن قتل الفرنسيون معظمهم ..

وقدر بليار خسائر الأهالي وحلفائهم الحجازيين بخمسمائة أو ستمائة قتيل وثمانية إلى عشرة من المماليك وكثير من الجرحى وقدر خسائر الفرنسيين بنحو 35 قتيلا و 134 جريحا ، وكانت هذه المعركة من أشد معارك الحملة الفرنسية هولا وأطولها مدة فلقد كانت سلسلة معارك دموية دامت 72 ساعة وكان حريق أبنود وما أصابها من الدمار أفظع مأساة وقعت في معارك الحملة الفرنسية.

المرجع : كتاب تاريخ الحركة القومية عبد الرحمن الرافعي

دندرة

تعد دندرة الحالية من القرى الحديثة حيث يقول محمد رمزي في القاموس الجغرافي : ” ومدينة دندرة القديمة كانت واقعة بجوار حاجر الجبل الغربي وقد خربت ولم يبق منها إلا أطلالها ومعبد هاتور الشهير بها وتقع في الجنوب الشرقي لبلدة دندرة الحالية وعلى بعد أربعة كيلومترات منها ، وأما دندرة الحالية فقد أنشأها العرب على النيل في شاطئه الغربي غربي مدينة قنا وهي أقرب محطة لدندرة وبينهما النيل “.

وجاء في الخطط التوفيقية : ” دندرة مدينة بأعلى الصعيد على الشاطئ الأيمن من النيل على بعد ربع فرسخ منه ، وعلى بعد ستة آلاف متر من مدينة قنا ، وكانت تسمى فى لغة القبط نيكنطورى أو نبتنطورى ، وكانت تعرف فى التواريخ القديمة بتنتريس ، وفى بعض الكتب تسمى جنترى أو تنتر أو تنطورى ، وكان أهلها مشهورين بشدّة الكراهة للتماسيح.

وفى رحلة ابن جبير ، فى آخر القرن السادس ، أن دندرة من مدن الصعيد ، كثيرة النخل مستحسنة المنظر مشتهرة بطيب الرطب ، ويقال إن هيكلها أحفل من هيكل أخميم وأعظم ، وقال الفرنساويون فى خططهم : إن دندرة قرية صغيرة لا تتميز عما جاورها بشئ ، وشتان ما بينها وبين المدينة القديمة الموجودة آثارها قريبا منها ، وكانت تلك المدينة حافظة لبعض اعتبارها فى زمن قيصر الروم ادريان.

وفى خطط الرومانيين : أن بعدها عن مدينة هيرمونتيس- أرمنت – خمسون ميلا رومانيا ، وهو مطابق لما قدره الفرنساوية فى خططهم بين خراب دندرة وأرمنت وهو ٣٧٢٠٠ توازه ، وكذا يطابق ما قدر بين مدينة تنتاوس وناحية هوّ وهو سبعة وعشرون ميلا رومانيا.

ومعبد دندرة فى مقابلة مدينة قنا على الشاطئ الأيسر من النيل ، وبعده عن مدينة بلاق ٦٤٠ كيلومتر ، وعادة السياحين قبل وصولهم إلى عمارة دندرة الأطلاع والفرجة على خراب الناحية – المعروفة بقصر الصياد – وهو فى الطريق على بعد ١٢ كيلومتر من ناحية فرشوط “.

وجاء فى كتاب الطالع السعيد أن منها : أحمد بن محمد بن عبد الله صدر الدين الدندرى ، كان عالما فاضلا ، وتصدر بدار الحديث بقوص للقراءة عليه ، وكف بصره فى آخر عمره ، وتوفى ليلة الجمعة ثامن شهر محرم سنة سبعمائة واثنين وثلاثين.

ومنها : عبد الرحيم بن عبد العليم الدندرى ، يعرف بالفصيح ، له نظم ، وكان يمدح الأكابر، وفيه لطافة وخفة روح وقد توفى سنة سبعمائة تقريبا.

ومنها : محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن زيد الدندرى المقرئ ، يعرف بالبقراط ، قرأ القرآن على أبى ربيع سليمان الضرير ، واستوطن مصر ، واختصر الملحة نظما.

ومنها : محمد بن عثمان بن عبد الله أبو بكر السراج الدندرى ، المقرئ الفقيه الشافعى القاضى ، قرأ القرآن على صهره الشيخ نجم الدين عبد السلام بن حفاظ ، وتصدّر للإقراء بالمدرسة السابقية بقوص سنين ، وانتفع به جم غفير ، وكان متقنا ثقة ، وسمع الحديث على جماعة كالحافظ بن الكوفى ، والحافظ أبى الفتح محمد بن على القشيرى ، ودرّس وناب فى الحكم بقفط وقنا وقوص ، واستمر فى النيابة إلى حين وفاته.

وكان محمود السيرة يستحضر متونا كثيرة من الحديث ، وجملة من أقوال المفسرين وإعراب القرآن الكريم ، توفى بمدينة قوص فى ربيع الأول سنة أربع وثلاثين وسبعمائة.

ومنها : محمد بن عثمان ، المنعوت بشرف الدين الدندرى ، أخو سراج الدين المذكور ، كان عالما فاضلا واستوطن قنا وناب فى الحكم عن قاضيه ، ومات يوم السبت لسبع خلون من جمادى الآخرة سنة ٨١٨ وولد بدندرة.

أولاد عمرو

في العصر العثماني نزلت عشائر عربية ومغربية في أجوار خرائب قرية قديمة تعرف باسم ببيج القهرمان شمالي قنا واقتسموا زمامها الزراعي بينهم وأسسوا عدة قرى جديدة ، ومنهم طائفة من القرشيين الأشراف اشتهروا باسم أولاد عمرو أصحاب القرية المعروفة اليوم في مركز قنا ، وقد ذكر ابن الجيعان في التحفة السنية قرية ببيج القهرمان حيث كان زمامها الزراعي في القرن التاسع الهجري قرابة تسعة آلاف فدان.

وجاء تفصيل ذلك في القاموس الجغرافي حيث يقول محمد رمزي : ” السمطا بحري كان يوجد ناحية قديمة تسمى ببيج القهرمان وردت في التحفة من الأعمال القوصية ووردت في دفاتر الروزنامة القديمة لغاية سنة 1228 هـ باسم ببيج القهرمون ، وبسبب خراب بلدة ببيج المذكورة قسم زمامها في تاريخ سنة 1231 هـ على أربع نواح منها ناحية السمطا.

الطوابية أصلها من توابع ناحية قديمة تسمى ببيج القهرمان ثم فصلت عنها في تاريخ سنة 1231 هـ ، أولاد عمرو أصلها من توابع الطوابية ثم فصلت عنها في تاريخ سنة 1245 هـ ،جزيرة الطوابية أصلها من توابع الطوابية ثم فصلت عنها من الوجهة الإدارية في سنة 1916 ومن الوجهة المالية بقرار في سنة 1932 وبذلك أصبحت ناحية قائمة بذاتها “.

وجاء في الخطط التوفيقية : ” قرية بالصعيد الأعلى من قسم قنا على الشاطئ الشرقى للنيل ، ويقابلها فى البر الغربى ناحية دندرا ، وفى بحريها قرية السمطة ، وفى هاتين القريتين – أعنى أولاد عمر والسمطة – والبلاد المجاورة لهما شجر الدّوم بكثرة ، وأول كثرته من ابتداء ناحية دشنا ومنبل مصعدا إلى ناحية طوخ من قسم قنا ، وهناك شجر النخل أيضا.

وخشب الدّوم أقوى من خشب النخل ، ومن خواصه أنه لا يغيره طول الإقامة فى الماء ، فلذا يستعمل فى أحزمة القناطر ويوضع فى أساس السّواقى والآبار ، ويعمل منه أيضا أبواب للمنازل وسقوف وشبابيك ، ويعمل من سعفه القفف والزنابيل والمرجونات ، وجريده قصير عن جريد النخل ، وله أسنان سود من الجانبين فى طول الجريدة تشبه أسنان المنشار ، وثمره فى الغلظ قريب من الجوز الهندى وله سباطات كسباطات النخل ، ويستعمل أكلا وتارة ينقع ويشرب ماؤه لا سيما للمرضى ، فإن له منافع فى نحو الدموية ، والذى يؤكل أو ينقع منه هو ما على ظهر الثمرة ، وباقيها عظم غليظ قد يعمل منه بعض الفقراء علبا للنشوق “.

وقد سميت سميت القرية باسم الشريف عمرو ، وكما ورد في بعض المخطوطات فهو السيد الشريف عمرو بن محمد الكبير بن السلطان أبو العلا الحسين بن الحسن الأبطح بن على البدرى بن إبراهيم المغربي بن أبى القاسم محمد بن أبى بكر بن أبى السباع إسماعيل المغازي بن عمر بن على بن عثمان بن الحسين الفاسي المغربي بن أبى يحيي محمد بن موسى الأشهب بن يحيي بن عيسي بن على التقي بن محمد المهدى بن الحسن العسكري بن على الهادي بن محمد الجواد بن على الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن على زين العابدين بن الحسين السبط الشهيد رضى الله عنه بن الإمام على بن أبى طالب كرم الله وجهه والسيدة فاطمة الزهراء رضى الله عنها بنت سيدنا رسول الله صلَّ الله عليه وآله وسلم .. والله تعالى أعلى وأعلم ..

وقرية أولاد عمرو اليوم تعد من أكبر قرى محافظة قنا ، وتشمل عدة قرى مصغرة ونجوع ، تعرف بقرى ونجوع أولاد عمرو ، وهى قرية اولادعمرو البلد ونجع حلفة بقرية اولادعمرو البلد ونجع اولادعمرو ونجع النوايتة ونجع النوافلة ونجع الفقرة ونجع سالم ونجع الغلاسى ونجع القواعيد ونجع الاجا ردة ونجع الشناهرة ونجع الطوابية ونجع جزيرة الطوابية ونجع البجية ونجع أولاد سمك ونجع الحجيرات ونجع العديسية ونجع الغوصة.

المحروسة (البلاص سابقا)

في يناير عام 1964 م. صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 229 لسنة 64 بتغيير اسم قرية البلاص إلى المحروسة بناء على طلب أهلها ، وهي من القرى التاريخية واشتق من اسمها بلاص الفخار المعروف ، وذكرها ابن الجيعان في القرن التاسع الهجري حيث يقول في كتاب التحفة السنية : ” دير كهمس والبلاص مساحته 4647 فدان به رزق 40 فدان عبرته 5500 دينار كانت باسم محمد بن سرطقطاي والآن باسم الأمير يزبك الأتابكي “.

جاء في القاموس الجغرافي : البلاص هي من القرى القديمة اسمها الأصلي بالاوس كما ورد في جغرافية أميلينو ، ووردت في معجم البلدان بلاص قرية بصعيد مصر على جانب غربي النيل تجاه قوص والصواب أنها ليست تجاه قوص بل في شمالها غربي النيل وعلى بعد 12 كيلومترا من قوص.

ووردت في قوانين ابن مماتي وفي تحفة الإرشاد من أعمال القوصية ووردت في التحفة البلاص مع ديركهمس (الدير) من أعمال القوصية ووردت في الانتصار الملاص مع ديرمركيس وكلاهما غلط صوابه ما ورد في التحفة.

جاء في الخطط التوفيقية : البلاص قرية صغيرة من قسم قنا فى غربى النيل فى مقابلة قفط ، وفيها مساجد ونخيل وأشجار ، وأكثر أهلها مسلمون ، وإليها تنسب الجرار البلاصى المنتفع بها، فى جميع بلاد مصر ، لعملها فيها بكثرة ، فيأخذون طينتها من محل مخصوص محصور بين الملق والجبل الغربى ، فينزل المطر على قطعة طفلية من الجبل ، فينحل منها طينة طفلية تختلط بطين الملق فيكون صالحا لهذا العمل ، وكل صاحب دولاب له قطعة من تلك الأرض لا يتعداها ، بأصول جارية بينهم ، فيعملون تلك الجرار ونحوها ويتجرون بها فى بلاد مصر ، أعلاها وأسفلها.

وبقرب تلك القرية قرية تسمى دير البلاص ، وقرية تسمى طوخ ، يتبعها كفر يقال له نجع أبى بلال ، وفى جميعها دواليب لعمل البلاص ، ولكن أشهرها فى ذلك ناحية البلاص ، وعلى كل دولاب شئ مقرر من المال يدفعه ربه لجانب الديوان كل سنة.

ونقل (كترمير) عن كتاب السلوك أن مما كان يؤخذ من الأهالى لجانب الديوان أموالا تسمى زكاة الدولبة ، كانت تؤخذ من أرباب الأموال ، ومن مات أخذت من ورثته ، ثم أبطلها السلطان الملك المنصور سيف الدين قلاوون الألفى الصالحى النجمى العلائى ، قال : والدولبة مأخوذة من الدولاب ، وهو الطارة والحلقة من ساقية أو طاحونة أو معصرة أو حلاجة أو آلة غزل أو نسج ، أو فيخورة أو منكاب.

قال فى كشف الظنون : بنكابات دورية معمولة بالدواليب اهـ ـ وهى الساعات الرملية لمعرفة الأوقات ونحوها ـ والدولبة إدارة حركة الدولاب ، فيقال دولب المطبخ للسكر أداره فزكاة الدولبة هى ما يخصص على الدواليب والآلات التى فيها الحركة الدولابية. ، وفى الخريدة لعماد الدين الأصفهانى : وطابقها الدولاب فى حسن رمزه … مطابقة الشكل الملائم للشكل.

ويطلق الدولاب أيضا على حركة عسكرية مستوية ، ففى بعض كتب الفنون الحربية يقرأ بند الدولاب ، وضرب دولاب اليمين ودولاب الشمال. وفى القاموس الدولاب بالضم ويفتح ، شكل كالناعورة يستقى به الماء معرب ، والناعورة الساقية ، وقد يطلق الدولاب على البستان الذى يسقى بذلك وعلى روضة فى البستان. قال فخر الدين الرازى فى تاريخه : «كنا نتمشى فى دولاب بستان البقلى». وقال جلال الدين بن أبى السرور، فى تاريخ مصر : «جلس فى القصر الذى فى الدولاب». وفى تاريخ الجبرتى ، المخبأة بالدواليب والخزانات ، انتهى.

الدير وطوخ البلاص

في العصور الإسلامية سميت كل من قرية الدير مركز قنا وطوخ مركز نقادة باسم دير البلاص وطوخ البلاص نسبة إلى قرية البلاص المجاورة ، واشتهرت القرى الثلاث بصناعة الفخار كما كانت المنطقة واحدة من مراكز تمرد القبائل العربية ضد المماليك.

وفي القرن التاسع الهجري ذكرها ابن الجيعان في كتاب التحفة السنية حيث يقول : ” دير كهمس والبلاص مساحته 4647 فدان به رزق 40 فدان عبرته 5500 دينار كانت باسم محمد بن سرطقطاي والآن باسم الأمير يزبك الأتابكي ، طوخ دمنو مساحتها 5011 فدان عبرتها 6500 دينار كانت باسم الأمير أينبك البدري والآن إقطاع زمام الآدر الشريفة “.

جاء في القاموس الجغرافي : الدير هي من القرى القديمة وردت في معجم البلدان دير البلاص بالصعيد بمصر قرب البلاص إلى جانبها وفي التحفة ديركهمس ومعها البلاص من أعمال القوصية وفي الانتصار ديركركيس مع الملاص من أعمال القوصية والصواب دير كهمس والبلاص كما وردت في التحفة وفي قوانين الدواوين.

ووردت الدير هذه في دفاتر الروزنامة القديمة باسم دير البلاص لأنها تجاور ناحية البلاص ولتمييزها بين القرى الأخرى التي باسم دير ، وفي دليل سنة 1224 هـ الدير بغير مميز لها وفي تاريخ سنة 1231 هـ الدير تابع البلاص ومن سنة 1259 هـ باسمها الحالي بغير مميز لها.

طوخ : هي من القرى القديمة وردت في معجم البلدان بأنها قرية في صعيد مصر الأعلى على غربي النيل ، وفي المشترك لياقوت وفي قوانين ابن مماتي وفي تحفة الإرشاد ، وفي التحفة طوخ دمنو من أعمال القوصية لأنها تتاخم ناحية دمنو ولتمييزها من القرى التي تسمى طوخ وهي متعددة بمصر.

وفي دفاتر الروزنامة القديمة وتاريخ سنة 1231 هـ طوخ نقادة لقربها من نقادة واندثار قرية دمنو التي كانت منسوبة إليها قديما ، ومن سنة 1245 هـ طوخ بغير تمييز ، وفي الخطط التوفيقية طوخ البلاص لقربها من ناحية البلاص.

وفي الخطط التوفيقية : دير البلاص وهو قرية من قسم قنا غربى ناحية البلاص الواقعة فى غربى النيل، لها شهرة بصناعة جرار الفخار- مثل ناحية البلاص وطوخ – وبها أبراج حمام وكنيسة وأغلب أهلها أقباط ، وبها نخيل كثير ، والجبل أقرب إليها من البحر.

طوخ البلاص : قرية من مديرية قنا بقسم قفط ، على الشط الغربى للنيل فى جنوب البلاص بنحو خمسة آلاف متر ، وفى شمال نقادة بنحو أربعة آلاف متر ، وبها جامع بمنارة وأبراج حمام ، وبدائرها نخيل وأشجار.

وفى بعض التواريخ أن الأمير (طرنطاى) توجه إلى الجهات القبلية فى شهر الله المحرم سنة تسع وثمانين وستمائة ، ومعه جملة من العساكر بسبب قيام عرب الصعيد ، ولما وصل إلى طوخ ، وهى قرية من عمل قوص ، قتل من بها منهم البعض بالسيف والبعض أحرقه بالنار ، ووضع يده على خيلهم وسلاحهم ، ثم عاد إلى مصر برهائن من العرب ، ومائة ألف رأس من البهائم ، ومائتى حصان وألف جمل ، وأسلحة لا تعد من أنواع مختلفة ، انتهى.