مغاغة

في العصر المملوكي نزلت عشائر من قبيلة بني مغاغة اللواتية في نواحي منطقة تعرف باسم جزيرة الحجر تجاور قرية نموى ، وتعد قبيلة مغاغة إحدى أكبر فرعين من لواتة وهما بني واهلة وبني مغاغة حيث استقرت الأولى في المنوفية بالدلتا ونزحت الثانية إلى شمال الصعيد.

جاء في القاموس الجغرافي : ” مغاغة : قاعدة مركز مغاغة وهي من النواحي القديمة دلني البحث على أنها تتكون من ناحيتين وهما نموى وجزيرة الحجر فأما نموى فهي بلدة مغاغة ذاتها والأراضي الواقعة في غربيها وجنوبيها وأما جزيرة الحجر فتشمل أراضي السواحل والجزائر التابعة لمغاغة ..

وفي آخر أيام حكم دولة المماليك أطلق على هاتين الناحيتين اسم مغاغة وهم جماعة العرب المستوطنين بها فوردت باسم مغاغة في كتاب وقف السلطان الغوري المحرر في سنة 922 هـ ، وقال في دليل سنة 1224 هـ نموى وجزيرة الحجر وتعرف بمغاغة وفي تاريخ سنة 1232 هـ جزيرة الحجر وهي مغاغة ومن سنة 1260 هـ باسمها الحالي ..

وفي 24 مارس سنة 1890 صدر قرار بإنشاء مركز خامس بمديرية المنيا باسم مركز مغاغة وجعلت بلدة مغاغة مقرا له من تلك السنة ، وبنو مغاغة الذين سميت هذه القرية باسمهم أصلهم من بطون قبيلة لواتة التي نزلت بالبهنساوية كما ورد في كتاب صبح الأعشى عند الكلام على القبيلة الثانية وهي لواتة “.

وفي الخطط التوفيقية : ” مغاغة : قرية من مديرية المنية بقسم الفشن واقعة على الشط الغربى للنيل فى الجنوب الشرقى لقرية ميانة بقدر ثلاثة آلاف متر وفى الشمال الشرقى لقرية الشيخ زياد بقدر ألفى متر.

وأبنيتها بالآجر واللبن وفيها مساجد ونخيل وأشجار ولها سوق كل يوم خميس يباع فيه الحبوب والثياب القطن وعصائب الحرير والعطارة والأغنام ونحو ذلك غير السويقة الدائمة التى على الجسر.

بها دكاكين يباع فيها الخبز والبقول ونحوها بسبب أن بها محطة عمومية للسكة الحديد ، وفيها للدائرة السنية ديوان تفتيش وقصر مشيد بجنينة وفوريقة لعصر القصب وعمل السكر وفى بحريها وابور المياه ويخرج من السكة الحديد فرع يصل إلى الفوريقة ثم إلى النيل طوله نحو أربعمائة وخمسين مترا وفرع يمر أمام ديوان التفتيش ويستمر على الشط نحو ألف وستمائة متر ..

وهذه الفوريقة مثل فوريقة الفشن وأعظم استعدادا وأكثر محصولا منها .. ومقدار تفتيش مغاغة ستة عشر ألف فدان يزرع منها قصبا ثمانية آلاف فدان دائما ورى جميعها من الإبراهيمية ومن الوابورات المركبة على الجنابيات “.

آبا الوقف

جاء في الخطط التوفيقية : ” آبة الوقف بهمزة فى أوله بعدها ألف لينة فموحدة فهاء تأنيث ، قال فى مشترك البلدان : هى ثلاثة مواضع ليس فى مصر منها إلا واحدة وهى آبة الوقف من كورة البهنسا انتهى ، وهى من مديرية المنية بقسم بنى مزار فى غربى النيل بنحو ساعة ، وفى الشمال الغربى لبوجرج كذلك ، وفى الشمال الشرقى لبطوجة بأقل من ذلك ، ويمر عليها جسر الجرنوس كجملة قرى مثل : قفادة وطنبدي والشيخ زياد.

وفيها أبنية جيدة وقصر مشيد وبستان عظيم وجفلك تبع الدائرة السنية وفيها دكاكين وقهاو عامرة ونخيل وأشجار ومساجد مقامة الشعائر وفيها بيت مشهور بالثروة قديما منه : الحاج حسين أغا ، كان أشهر أهل بلاده وكان ناظر قسم زمن العزيز المرحوم محمد على ، ومن بعده أخوه الحاج مهدى أغا كان ناظر قسم أيضا زمن العزيز المذكور.

وكان كثير من أهل البلد وغيرهم يتجرون فى أموالهما فلذا تجد أكثر أهل هذه القرية تجارا فى الأغنام ويسافرون إلى آخر الصعيد الأوسط لاشترائها ويعلفونها بالفول ونحوه والماء البارد حتى تسمن فيسافرون بها إلى المحروسة فيربحون فيها كما يفعل أهل ناحية سنبو.

وكان تجارهم إذا ذهبوا إلى بلاد الصعيد تروج البضائع هناك يقول الناس : جاء الآبية وراجت السلع ، ويسمون كل من جاء من تلك الجهة آبيا ، وقد ترك الحاج مهدى ولدا لم يحسن سيره ولا سيرته ، فأذهب الأموال وتضعضع حالهم بسببه.

وفى البلد أضرحة أجلها وأشهرها ضريح الولى العارف بالله تعالى الآمى الخلوتى الشريف الحسينى سيدى الحاج إبراهيم الشلقامى العمرانى من ذرية سيدى أبى عمران ، وهو من أهل القرن الثانى عشر مولده بشلقام قرية صغيرة بجوار قرية آبة هذه ، وقد جدد ضريحه عمدة الناحية أحمد بن الحاج حسين أغا ، وجعل له قبة عالية ويلحق به جامع متسع متين ، مستوف لجميع لوازمه من مطهرة متسعة ومنارة مرتفعة.

وأهل تلك الجهة يعتقدون فى هذا الولى اعتقادا زائدا ، وينذرون له النذور ويترددون إليه للزيارة ، ويعملون له كل سنة فى فصل الصيف مولدا جامعا ينتصب نحو نصف شهر ، ويؤتى إليه من كل جهة حتى من المحروسة للزيارة والتجارة ، فيباع فيه كل شئ مما فى القطر من حيوانات ونحاس وبز وحرير وغير ذلك.

وتنصب فيه الخيام بكثرة وتجتمع أرباب الأشائر وأهل الأذكار وأولاد الفقراء وأهل الأهواء وأصحاب الملاعب وآلات اللهو ، فليلا ونهارا ترى الأذكار حلقا حلقا فى الخيام وفى الجامع وقراءة القرآن والصلوات والأوراد ، وترى حلق الألعاب كالحاوى والطبول والكوسات والمزمار وميادين ملاعب الخيل وغير ذلك ، وتذبح فيه الذبائح الكثيرة وتكثر المدّات والقهاوي “.

قرية الشيخ زياد

سميت قرية الشيخ زياد بمركز مغاغة على اسم واحد من أمراء البهنسا في عصر الولاة وهو الأمير زياد العتكي والذي بنى مسجده في تلك القرية في القرن الثاني الهجري ، وهو من أسرة العتيك من بني المغيرة أحد فروع قبيلة الأزد التي استقرت في أجوار البهنسا.

جاء في القاموس الجغرافي : ” الشيخ زياد هي من القرى القديمة اسمها الأصلي دروط بلهاسة وردت في قوانين ابن مماتي وفي المشترك لياقوت بكورة البهنسى وفي التحفة من أعمال البهنساوية ، قال : وهي رزقة ضريح الشيخ زياد ابن مغيرة ، وفي الجزء الأول من الخطط المقريزية دروط بلهاسة من ناحية البهنسا بالصعيد وبها جامع أنشأه زياد بن المغيرة بن زياد بن عمرو العتكي ومات في المحرم سنة 191 هـ فدفن به.

ووردت في دفاتر الروزنامة القديمة باسم حماية وقف الشيخ زياد ، وفي تاريخ سنة 1230 هـ اختصر الاسم المذكور باسمها الحالي ، بلهاسة : قرية قديمة وردت في الانتصار وقوانين الدواوين بالبهنساوية ، وفي الانتصار ذكرها مع دروط (الشيخ زياد) وقال : وبلهاسة وكفورها ولم يرد اسمها في التحفة ، وفي تاريخ سنة 1230 هـ باسمها القديم الحالي “.

وجاء في الخطط التوفيقية : ” دروط بلهاسة وهى بلدة من مديرية المنية بقسم بنى مزار على الشط الغربى للإبراهيمية ، وفى الجنوب الشرقى لطنبدا بنحو ثلاثة الآف متر ، وفى الشمال الشرقى لناحية آبة الوقف بأكثر من ذلك “.

وجاء في كتاب الأعلام للزركلي : ” زياد العتكي : زياد بن المغيرة بن زياد بن عمرو العتكي أحد الاجواد الاعيان من أهل دروط بلهاسة (من ناحية البهنسا بصعيد مصر) انشأ بها جامعا ولبعض الشعراء مديح فيه وفي أخوين له توفي عام 191 هـ / 806 م “.

وفى المقريزي أن بدروط بلهاسة جامعا أنشأه زياد بن المغيرة بن زياد بن عمرو العتكى ، ومات فى المحرم سنة إحدى وتسعين ومائة فدفن فيه ، وقال فيه الشاعر : (حلف الجود حلفة بر فيها .. ما برأ الله واحدا كزياد .. كان غيثا لمصر إذ كان حيا .. وأمانا من السنين الشداد) ، ومات أخوه إبراهيم بن المغيرة سنة سبع وتسعين ومائة فقال فيه الشاعر : (ابن المغيرة إبراهيم من ذهب .. يزداد حسنا على طول الدهارير .. لو كان يملك ما فى الأرض عجله .. إلى العفاة ولم يهمم بتأخير) ، ومات أحمد بن زياد بن المغيرة فى المحرم سنة ست وثلاثين ومائتين ، فقال فيه الشاعر : (أحمد مات ماجدا مفقودا .. ولقد كان أحمدا محمودا .. ورث المجد عن أب ثم عم .. مثله ليس بعده موجودا).

وقد تم تجديد المسجد وإنشاء القبة في العصر الفاطمى كما هو ثابت على الكتابة الموجودة على الأعمدة الرخامية والتى عثرت عليها مصلحة الآثار فى إحدى الحجرات المتخربة بالمسجد ، والكتابة مؤرخة بعام 517 هـ ، وفي القرن التاسع الهجري قام السلطان قايتباى بتجديد المسجد كما هو مدون على إحدى اللوحات الرخامية المثبتة بإحدى جدران القبة الملحقة بالمسجد من الناحية الغربية والمدفون بها الأمير زياد.

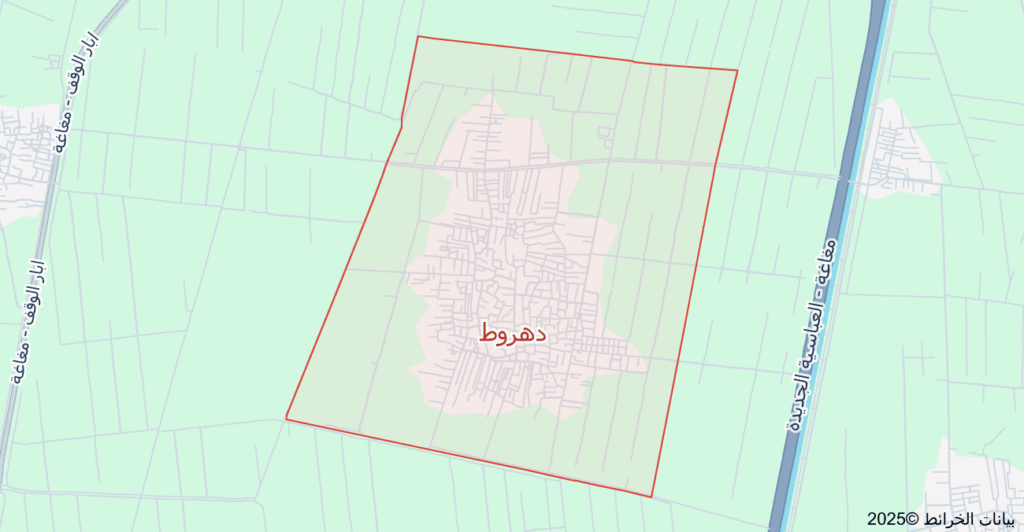

دهروط

جاء في القاموس الجغرافي : ” دهروط هي من القرى القديمة ذكرها الإدريسي في نزهة المشتاق ضمن المدن الواقعة غربي النيل بين تونس (بوش) وبين القيس ، ووردت في معجم البلدان بأنها بليدة على شاطىء غربي النيل من ناحية الصعيد قرب البهنسى بمصر ، وفي قوانين ابن مماتي وفي التحفة من أعمال البهنساوية وسقطت من تحفة الإرشاد ، وفي تاج العروس دهروط الأشراف.

وفي كتاب وقف السلطان الغوري المحرر في سنة 911 هـ دهروط المعروفة بالهويشة ، وفي تاريخ سنة 1230 هـ دهروط البكرية وفي تاريخ سنة 1275 هـ باسمها الحالي ، ويقول أهلها : إن أصلهم من الأشراف الذين ينتسبون إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه ولذلك تعرف بلدهم بالأشراف وبالبكرية ، ويؤيد هذا ما ورد في صبح الأعشى في الكلام على قبائل العرب في مصر / 354 ج 1 “.

وينسب إلى دهروط كما فى الضوء اللامع ، الشيخ عبد الرحمن بن أحمد بن محمد ابن أحمد بن محمد بن أحمد بن ناصر الدين البكرى الدهروطى ثم المصرى الشافعى ، ولد فى ليلة الاثنين السابع والعشرين من شعبان سنة تسع وثمانمائة بدهروط من البهنساوية ، وقرأ بها القرآن وحفظ التحرير والمنهاجين مع زوائد الإسنائى وألفية ابن مالك.

واشتغل يسيرا على أبيه ، ثم لازم الشيخ البرماوى والغاياتى وغيرهما ، وسمع على شيخنا وناب عنه وعن غيره فى القضاء ، ودرس بالتقوية والحسامية من الفيوم ، وحج ، وعانى النظم ، ومن كلامه قوله : توالت خطوب الدهر قسرا على الورى .. وناهيك خطب الدهر يعقبه القسر ، مات فى شوال سنة ثلاث وثمانين وثمانمائة.

وينسب إليها كما فى الضوء اللامع أيضا : محمد بن عبد الرحمن بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن عوض بن عبد الخالق بن عبد المنعم بن يحيى ابن موسى بن الحسن بن عيسى بن شعبان بن داود بن ناصر الدين البكرى الدهروطى ، ويعرف بالجلال البكرى.

ولد فى ثانى صفر سنة سبع وثمانمائة بدهروط ، ونشأ بها ، فحفظ القرآن والتحرير وألفية الحديث والنحو وغير ذلك ، وتفقه بجده وتحول بعد موته بمصر وقرأ على التقى ابن عبد البارى والذكى الميدومى والشمس البرماوى والقمنى ، وحضر دروس الولى العراقى فى الأصول والحديث ، وكذا أخذ عن الجلال البلقينى وأخيه ، وبرع فى حفظ الفقه وشارك فى أصوله والعربية مع الديانة والبهاء والتواضع.

وقد حج مرتين وجاور ، وأخذ هناك عن الأهذل ، وكذا سافر دمشق وزار بيت المقدس وناب فى القضاء عن الحافظ بن حجر ، واستقل بقضاء الأسكندرية ، وحمدت سيرته فيها ، ولكنه لم يلبث أن عزل فتألم أهلها لذلك ورجع إلى القاهرة فلازم النيابة مع التصدى للإقراء والإفتاء ، ثم أعرض عن القضاء بسبب حادثة مسّه – من الدوادار الكبير – من أجلها بعض المكروه وعاكسه السلطان فى ذلك.

قال : « ولقد اجتمعت عليه مرارا وسمعت من أبحاثه وفوائده ، وأخبرنى أنه شرح المنهاج ومختصر التبريزى وبعض التدريب للبلقينى والروض لابن المقرئ وتنقيح اللباب وأفرد نكتا على كل من الروضة والمنهاج ، بل شرع فى شرح على البخارى ».

وبالجملة فهو أحفظ الشافعية لفروع المذهب فى ذاك الوقت ، ولكنه ليس فى الكتابة والفهم فضلا عن التحقيق بالماهر مات فى يوم الخميس منتصف ربيع الثانى سنة إحدى وتسعين وثمانمائة ، ودفن فى تربة أنشأها ابن الصابونى بخط الريدانية بالقرب من جامع آل الملك رحمه الله وإيانا.

ملاطية وبني غرواس

سميت قرية ملاطية بمركز مغاغة نسبة إلى أحد أعيانها القادمين من مدينة ملطية التركية ، أما اسمها الأصلي فهو منشية بني غرواسن نسبة إلى قبيلة مزورة البربرية التي أسست عددا من القرى في الأعمال البهنساوية ، وذكرها ابن الجيعان باسم غرواش في كتاب التحفة السنية حيث يقول : ” منشية بني غرواش مساحتها 1191 فدان عبرتها 500 دينار كانت باسم متولي البهنساوية والأن رزق متفرقة “.

وجاءت مزورة وفروعها في كتاب الأبعاد الجغرافية لاستقرار القبائل المغربية في عمل البهنساوية حيث يقول الدكتور إبراهيم الدسوقي محمود : ” مزورة : إحدى القبائل البربرية التي كان استقرارها الأول في إقليم البحيرة والتي ظلت بها فترة طويلة امتدت من القرن الخامس إلى القرن التاسع الهجري ، وقد نزلت بالناحية العمرانية التي اكتسبت اسمها (قرية مزورة بناحية سمسطا).

بني غرواسن : من أهم بطون قبيلة مزورة وقد استقرت بناحية أكسبتها اسمها (ناحية بني غرواسن بمغاغة) وقد وردت هذه الناحية عند ابن دقماق باسم منشية بني غرواسن (الانتصار ج 5 ص 10) وقد تغير اسم هذه المحلة العمرانية إلى ملاطية في القرن العاشر الهجري منسوبة لأحد الأمراء الأتراك التي أقطعت له.

بني وركان : إحدى بطون قبيلة مزورة وقد استقر بنو وركان في الناحية التي حملت اسمهم (بني وركان بالفشن / ابن فضل الله العمري مسالك الأبصار ص 167) “.

وجاء في الخطط التوفيقية : ” ملطية قرية من مديرية المنية بقسم الفشن ، بحرى ناحية ميانة بنحو ثلاثة آلاف ومائتين وخمسين مترا ، وشرقى سلاقوس بنحو ثلاثة آلاف وسبعمائة وخمسين مترا ، وبها مسجد للصلاة ونخيل وأبراج حمام ، وبها فوريقة لعصر القصب وعمل السكر تبع الدائرة السنية “.

وجاء في القاموس الجغرافي : ” ملاطية هي من القرى التي أنشئت في عهد العرب باسم منشية بني غرواسن وهم عرب من بطون قبيلة لواتة الذين نزلوا بالبهنساوية كما ورد في صبح الأعشى عند الكلام على القبيلة الثانية وهه قبيلة لواتة (ص 364 جزء أول).

وردت في الانتصار وفي قوانين الدواوين منشية بني غرواسن بالبهنساوية ، وفي التحفة وردت محرفة باسم منشية بني غرواش من الأعمال البهنساوية ، وفي دفتر المقاطعات (الالتزامات) سنة 1071 هـ منشية غرواش ، وفي دفاتر الروزنانة القديمة بني غرواس وهي ملطية ، وفي تاريخ سنة 1230 هـ باسمها الحالي.

وسبب تسميتها ملاطية أنه نزل بها في العهد العثماني من يدعى محمد أغا الملطيه لي ، أصله من بلدة ملطيه إحدى مدن تركية آسيا ، وكان من ذوي النفوذ فسماها ملطية نسبة إلى بلده ، وإني أعرف من ذريته علي بك الملطاوي التركي ولا يزال مقيما بها.

وكان اسم بني غرواس يطلق في دفاتر المساحة على الحوض المجاور لسكن هذه القرية ، وفي فك زمام مديرية المنيا في سنة 1906 غير اسم حوض بني غرواس باسم حوض الجزيرة ، وكان الواجب الاحتفاظ بالاسم القديم لأنه يرشدنا إلى اسمها الأصلي.

مزورة : أصلها من توابع سمسطا بولاية البهنساوية كما ورد في دليل سنة 1224 هـ ثم فصلت عنها في تاريخ سنة 1230 هـ وبذلك أصبحت ناحية قائمة بذاتها ، وتنسب هذه القرية إلى عرب مزورة وهم بطن من قبيلة لواتة التي نزلت بالبهنساوية كما ورد في كتاب صبح الأعشى عند الكلام على القبيلة الثانية وهي قبيلة لواتة (ص 364 جزء أول).

بني وركان : أصلها من توابع ناحية صفانية ثم فصلت عنها في تاريخ سنة 933 هـ باسم منيل بني وركان كما ذكر في دليل سنة 1224 هـ ، وفي تاريخ سنة 1230 هـ باسمها الحالي “.

مركز العدوة وبني وركان

تأسست قرى مركز العدوة الحالي في العصور الإسلامية بسبب توطن القبائل المغربية في حافة الجبل الغربي ، وكلمة العدوة تعني مكان العبور حيث كانت تقع على البحر اليوسفي الذي ينسب إلى السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب وعمرت بعد جهوده في إصلاح بحر المنهي القديم وتوسعته وخدمة الري بالمنطقة.

وكانت في المنطقة قرية وحيدة قديمة هي بان العلم وتأسس بجوارها كل من العدوة والبهجور والقايات وصفانية ومنشأة خلف وبني خلف وبني واللمس وفقادة وميانة وسلاقوس وعطفة حيدر وبني عامر وبني وركان ، ثم تأسست قرية البلاعزتين (وأصلها البلاعزة نسبة إلى قوم من العرب ذوي منعة نزلوا بإفريقية وأطراف طرابلس الغرب ينتسبون إلى جد لهم لقبه بلعز).

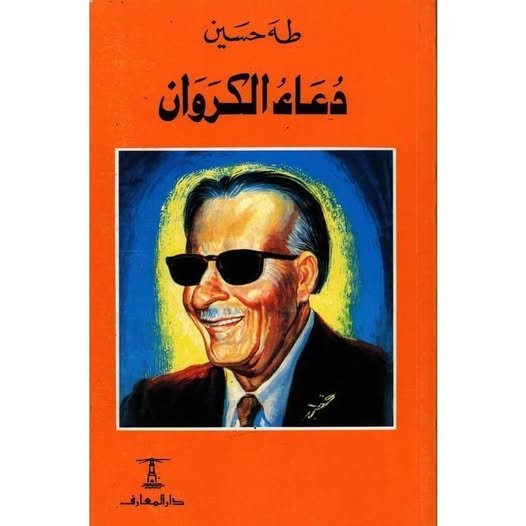

وقد جاء وصف المنطقة وطبائع العربان فيها في عمل أدبي معروف هو رواية دعاء الكروان من تأليف عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين والذي ينتمي إلى سكان هذه المنطقة حيث ولد وقضى طفولته في أجوارها وجعل أحداث الرواية تبدأ من قرية بني وركان.

وقد جاء تفصيل القبائل النازحة في كتاب مسالك الأبصار حيث يقول ابن فضل الله : ” لواثة : بنو بلار وبنو مجدول وبنو حديدي وقطوفة وبركين ومالو ومزورة .. وبنو حديديّ تجمع أولاد قريش وأولاد زعازع وهم أشهر من في الصّعيد ، وقطوفة تجمع مغاغة وواهلة ، وبركين تجمع بني زيد وبني روحين ، ومزورة تجمع بني وركان وبني غرواس.

وأما بنو بلار ففرقتان : فرقة بالبهنساوية وفرقة بالجيزيّة ، فالفرقة البهنساوية بنو محمد وبنو عليّ، وبنو نزار، ونصف بني تهلان ، وأما الفرقة التي بالجيزيّة فبنو مجدول وسفارة وبنو أبي كثير وبنو الجلاس ونصف بني تهلان.

ويقال لهذه الفرقة حدو خاص ، ويقال للأولى البلارية ومنهم مغاغة ولهم سملّوط إلى الساقية ولبني بركين أقلوسنا وما معها إلى بحري طنبدى ولبني حدو خاص الكفور الصولية وسفط بو جرجة إلى طنبدى وإهريت ، ومنهم بنو محمد وبنو عليّ المقدم ذكرهما وأمراؤهم بنو زعازع.

ومزورة بنو وركان وبنو غرواس وبنو جمّاز وبنو الحكم وبنو الوليد وبنو الحجاج وبنو المحربية ، ويقال إن بني الحجاج من بني حماس ولهذا يؤدون معهم القطائع ، وبنو نزار في إمارة بني زعازع وهم من بني رزب ، ومنهم نصف بني عامر والحماسنة والضباعنة وأفرد قوم منهم لإمارة تاج الملك عزيز بن ضبعان ثم ولده.

ومنهم أيضا بنو زيد وأمراؤهم أولاد قريش ومساكنهم نويرة دلاص ، وكان قريش عبدا صالحا كثير الصدقة وهو والد سعد الملك الباقي بنوه ، وفي المنوفية من لواثة أيضا جماعة يأتي ذكرهم في مكانهم “.

العدوة

قرية من قرى الروك الناصري وردت في كتاب الانتصار لابن دقماق من كفور البسقنون من الأعمال البهنساوية ، وجاء عنها في الخطط التوفيقية : ” العدوة قرية من مديرية المنية بقسم مغاغة ، واقعة فى غربى البحر اليوسفى بقليل فى الجنوب الغربى لناحية سلقوس بنحو ستة آلاف متر ، وبها جامع بمئذنة ومعملا دجاج ، وقليل مصابغ ، وزراعة أهلها صنف الكتان ، ولها سوق كل يوم أحد ، وفيها عائلة مشهورة بالكرم والثروة ، ولهم أبنية مشيدة ومضايف متسعة ، ومن هذه العائلة العالم الفاضل الشيخ حسن العدوى الحمزاوى المالكى ، ولد بهذه القرية سنة إحدى وعشرين ومائتين وألف “.

والشيخ حسن العدوي هو صاحب المواقف المعروفة بالشجاعة والجهر بالحق ، ذلك أنه في عام 1863 قرر السلطان عبد العزيز زيارة مصر بصحبة ابناء اخيه مراد وعبد الحميد وكان الوالي اسماعيل باشا شديد الاهتمام بهذه الزيارة للحصول على فرمان الخديوية ، وكان من ضمن برنامج السلطان استقباله لعدد من شيوخ الازهر حيث تم التنبيه عليهم باتباع البروتوكول العثماني من الانحناء للسلطان والوقوف على مسافة معينة اسفل المنصة وتحية السلطان بانحناء الراس واليدين وعدم التكلم والرجوع بظهورهم عند الانصراف ..

والتزم جميع الشيوخ والاعيان بتلك التعليمات ما عدا الشيخ حسن الحمزاوي العدوي الفقيه المالكي حيث دخل مرفوع الرأس ثابت الجنان معتزا بنفسه فلم يحني راسه وسار حتى جاوز الحاجز وصعد الى المنصة ووقف الى جوار السلطان وخاطبه بقوله السلام عليك يا امير المؤمنين ثم صافحه واوصاه ان يحكم بالعدل وان يرفق بالرعية ثم استدار واعطاهم ظهره وخرج بنفس المشية واضطرب اسماعيل باشا عندما ساله السلطان من الشيخ ..

فأجابه : «هذا شيخ من أفاضل العلماء ولكنه مجذوب وأستميح جلالتكم عفوًا عن سقطته» ، فقال السلطان «كلا. بل إني لم أنشرح لمقابلة أحد انشراحي إلى مقابلته .. ما عندكم الا هذا العالم» وأمر للشيخ العدوي بخلعة سنية وألف قطعة ذهبية .. وقد عرف عن الشيخ مجاهرته بقول الحق اكثر من مرة في وجه الخديوي اسماعيل خاصة في الجامع الازهر عندما اراد ان يلوم الشيوخ على فشل حملته على الحبشة وانهم لم يدعموه بالدعاء والمؤازرة ..

انضم الشيخ العدوي الى الثورة العرابية وكان من زعمائها وهو الذي افتى بمروق الخديوي توفيق ومحاربته لاستعانته بالانجليز .. ولم ينكر ذلك اثناء محاكمته واصر على قوله فتم الحكم عليه بالسجن ثم خفف الى الاقامة الجبرية ومصادرة ممتلكاته ما عدا المسجد الذي بناه خلف مسجد الحسين وظل قيد الاقامة الجبرية حتى توفي عام 1886 وقد جاوز الثمانين عاما ودفن في المسجد .. رحمه الله رحمة واسعة وتقبله في عباده الصالحين ..

القايات

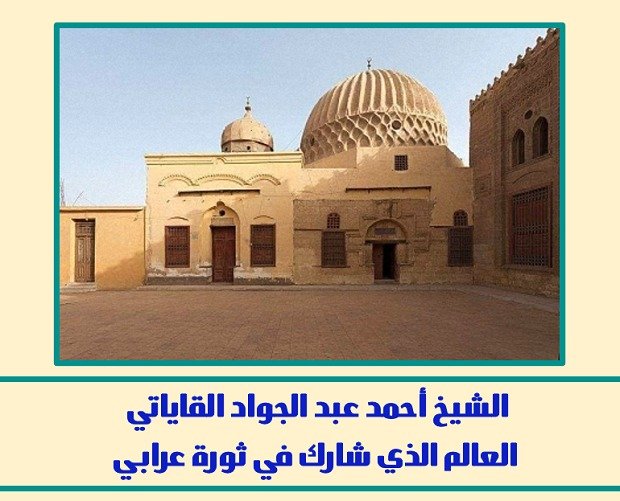

في الخطط التوفيقية : بلدة من أعمال البهنسا بحسب ما كان، وهى الآن من أعمال المنية بقسم بنى مزار ، موضوعة غربى بحر يوسف بقرب الجبل الغربي ، فى شمال البهنسا بنحو ساعتين ونصف ، وأغلب مبانيها بالآجر وبها مسجدان : أحدهما : مسجد الأستاذ الشيخ عبد اللطيف الآتى ذكره ، وهو مسجد كبير ، به أعمدة من الرخام الأبيض ، وله منارة ، وبجواره من الخارج مقام الأستاذ المذكور ، وعليه قبة شامخة ترى من بعيد ، والثانى : مسجد قديم تهدم كله ، وقد شرع الآن الأستاذ الشيخ محمد نجل الأستاذ الشيخ عبد الجواد فى بنائه.

وبها مبان مشيدة أنشأها نجل الشيخ لنزول الضيوف وغيرهم ، منها ما هو بالحجارة المنحوتة ، وما هو بالآجر والمونة ، بشبابيك محكمة الصنعة وعليها ألواح الزجاج ، وجعل فيها الفرش العظيمة ، وكل ما يحتاج إليه حتى أدوات الوضوء والفوط والبشاكير والسجادات وغير ذلك ، وبالبلد نخيل مختلف الأنواع ، وفيها نخلة موجودة إلى الآن ، تثمر فى السنة نحو الستة أرادب ، كما حدّث به من يوثق به ، وبها جملة من أبراج الحمام ، وجنتان ذواتا أفنان لذرية الشيخ عبد الجواد ، وتكسب أهلها من الزروع وغيره.

وإليها ينسب قاضى القضاة شمس الدين أبو عبد الله محمد بن على بن يعقوب ابن الشيخ نور الدين القاياتى الشافعى ، محقق عصره ، وأحد النوابغ الثلاثة الذين ظهروا فى وسط الدولة الأشرفية ، وكانوا أعجوبة عند المناظرة ، ثانيهم : البرهان الأبناسى ، ثالثهم : الونائى ، ولد سنة خمس وثمانين وسبعمائة تقريبا ببلده القايات ،.ولاه السلطان جقمق قاضى القضاة بعد خلع السراج البلقينى.

قال السخاوى : وتولى ابنه الأكبر أبو الفتح بعده خانقاة سعيد السعداء ، وابنه الأصغر أحمد المدرسة البيبرسية ، وهما معا الأشرفية والبرقوقية والعزازية ، وهو ابن أخت القاضى فخر الدين القاياتى ، وكانت وفاته بمصر تاسع عشر المحرم سنة خمسين وثمانمائة ، وصلى عليه الخليفة ، ودفن بخانقاة سعيد السعداء ، ومن ذريته الآن حضرة على أفندى المشهور بالقاضى ، باشكاتب تفتيش وجه قبلى.

وإليها ينسب أيضا الإمام العارف ، كنز العلوم والمعارف ، الولى الكبير والعالم الشهير ، سيدى عبد اللطيف ابن سيدى الحاج حسين ابن الشيخ عطية ابن سيدى عبد الجواد القاياتى ، من أولاد الشيخ ياسين القاياتى ، من أولاد الشيخ أبى البقاء المدفون بقلعة الكبش ، ومقامه بها معروف يزار ، قد جدده ابنه سيدى عبد الجواد سنة ثمان وستين ومائتين وألف تقريبا ، وله زاوية صغيرة متصلة بالمقام ، إلا أنها هجرت لتطاول السنين ، وينتهى نسب عبد اللطيف إلى الصحابى الجليل ، حامل السنة والتنزيل ، سيدى أبى هريرة رضى الله تعالى عنه ، كما أخبر هو بذلك النسب ، ووصل إلينا ذلك من ذريته وأتباعه الثقات ، توفى سنة ثمان وخمسين بعد الألف والمائتين ، بعد أن عمر بضعا وثمانين سنة ودفن بالقايات.

وبعد موته قام مقامه ابنه الإمام الأمجد والبطل الأوحد ، مؤيد السنة وناصر الدين ، مربى الفقراء والمريدين ، العارف المعتقد الشيخ عبد الجواد بن الشيخ عبد اللطيف ، نشأ بالقايات فى حجر والده ، وله من التآليف كتاب : «مجموع الفتاوى» ، توفى ليلة الجمعة لسبع وعشرين من المحرم سنة سبع وثمانين ومائتين وألف ، وعمره ثمان وخمسون سنة تقريبا ، ودفن بجوار والده داخل المقام ، وجعل على ضريحه مقصورة حسنة.

وله مع والده كل عام مولد حافل يعمل فى نصف ربيع الثانى ، ويستمر إلى أوائل جمادى الأولى ، تسعى إليه الناس من أقصى الصعيد وأقصى البحيرة ، ما بين زوار وتجار ، وتروج فيه بضائع كثيرة ، وتظهر فيه نفحات كبيرة ، وتنصب به خيام شتى للأعيان وملاعب للفرسان ، وجمع لأهل الزوايا وغيرهم من أرباب المزايا ، وقد أعقب من الذكور ولدين ، وهما : الشيخ محمد والشيخ أحمد ، نشآ بالقايات ، فحفظا القرآن ، ثم نقلهما والدهما إلى الأزهر تحت نظر صهرهما وتلميذ جدهما الشيخ خليفة السفطى.

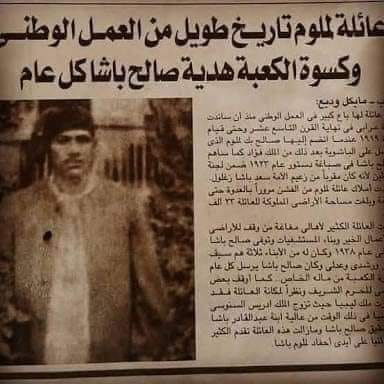

منشأة لملوم

في العصر الملكي تأسست عدة قرى في مركز مغاغة بالمنيا على يد عائلة لملوم وهم شيوخ عشائر السعدي التي تنتمي إلى عرب الفوايد وهذه القرى هي منشأة لملوم ومنشأة عبد الله لملوم وعزب صالح لملوم وعزب عبد الله لملوم وعزب لملوم محرب ، ونسبت إلى أهم شخصيتين في هذه العائلة وهما صالح باشا لملوم وعبد الله بك لملوم.

جاء في القاموس الجغرافي : ” منشأة لملوم أصلها من توابع طنبدي ثم فصلت عنها من الوجهتين الإدارية والمالية بقرارين صدرا في سنة 1929 وبذلك أصبحت ناحية قائمة بذاتها ، وتنسب إلى صالح باشا لملوم من أعيان العرب بمركز مغاغة.

منشأة عبد الله لملوم أصلها من توابع طمبدي ثم فصلت عنها من الوجهتين الإدارية والمالية بقرارين صدرا في سنة 1929 وبذلك أصبحت ناحية قائمة بذاتها ، وتنسب إلى عبد الله بك لملوم من أعيان العرب بمركز مغاغة “.

وجاء في موسوعة القبائل العربية تفصيل عن قبيلة الفوايد وفروعها في المنيا وبني سويف حيث يقول محمد الطيب : ” ومنهم عائلة السعدي الشهيرة في المنيا ، وقد أنجب السعدي لملوم الذي أنجب صالح باشا لملوم – رحمه الله – وكان ذا سطوة ونفوذ كبيرين في محافظتي بني سويف والمنيا، وكان يشتهر بالنخوة والشهامة وقد قُتل مع أخيه عبد الرحمن لملوم عام ١٩٣٨ م أثناء معركة انتخابية في مركز الفشن ببني سويف كان يساعد فيها ابن عمه سلطان بيك السعدي ، وقد قتله شابان من عائلة جاد العدلي الأول يُدعى أحمد والآخر يدعى خليل واللذين قُتلا على الفور من مرافقي صالح باشا، وقد عم الحزن جميع قبائل العرب على فقدان هذا الرجل البارز ، وقد قامت السلطات المصرية بعمل صلح بين عائلة جاد العدلي وعائلة السعدي.

كما من الشخصيات الهامة في عائلة السعدي عبد الله باشا لملوم – رحمه الله – وكان عضوًا بمجلس الشيوخ ، وابنه محمد المحامي عضو مجلس النواب وكان عضوًا في الهيئة الوفدية ، وقد شارك مع لجنة وضع الدستور جمع من الشخصيات البارزة من عائلة السعدي عبد الرحمن بيك – رحمه الله ، وكان مشهورا بالخُلُق والككرم وكان عضوًا بمجلس النواب ، وابنه لملوم وقد اشتهر بالجرأة والإقدام ، ومن أبناء لملوم : عبد المنعم – رحمه الله ، وكان عضوًا في مجلس النواب وكانت شقيقته متزوجة من الملك إدريس السنوسي (الملك الأسبق في ليبيا) “.

ويقول في هامش الموسوعة : ” صالح باشا كان ثريًا ثراءً فاحشًا ويملك أراضي زراعية شاسعة ، وكان له جاه عريض وقد احتفظ بنفوذه بمقعد دائم في البرلمان لعائلة السعدي ، وكان من كثرة شهرته أن أطلق على عرب الفوايد اسم عرب لملوم ، وكان مقره بالمنيا علاوة على ماله هو وأسرة لملوم وعائلة السعدي من عزب في بني سويف ، وأذكر منشأة لملوم وكانت بنواحي مغاغة ومنسوبة إلى صالح باشا لملوم من أعيان وأثرياء مركز مغاغة بالمنيا ، ومنشأة عبد الله بيك لملوم أيضًا من أعيان مغاغة ، وعزب صالح لملوم في الفشن ومغاغة ، وعزب عبد الله لملوم في مغاغة ، وعزب لملوم محرب بالفشن ، وعزبة لملوم بيك السعدي في إطسا بالفيوم.

وذكر أحمد لطفي السيد أن في عام ١٩٣٥ م كان يوجد عمدتان في الفوايد هما إبراهيم ديهوم وحمد مقرب علواني ، وذكر أن الفوايد لهم عشائر متسعة أكثرهم في مصر الوسطى بالمنيا وبني سويف وبعض عائلاتهم في الفيوم والدقهلية والشرقية والغربية وخاصة الرماح.

قلت : ويوجد عرب صفيط الفوايد في الفشن في بني سويف ، ونجع عرب المهدي الأحزم من الرماح في الفشن ، وعرب الفوايد في بني سويف ، وعرب الشيخ شافعي من الفوايد في ببا ببني سويف ، وعزبة الفوايد في شربين دقهلية ، وعزبة نجع السريرة (الرماح) في إطسا بالفيوم ، ونجع الشيخ العرب عبد الكريم مهنا في ديروط بأسيوط وهو من الفوايد ، وقرية طماوي عبد الله أبو قراريصة من الفوايد في سنورس بالفيوم وقال إميديه جوبير الفرنسي في وصف مصر المترجم – أن الفوايد قبيلة عربية مقرها في بني سويف والمنيا “.