دير مواس

تحتفل محافظة المنيا بعيدها القومي يوم 18 مارس من كل عام وهو ذكرى انتفاضة مدينة دير مواس ضد الاحتلال البريطاني أثناء ثورة 19 ، حيث قام الأهالي بقطع خطوط السكة الحديد أمام مدينة دير مواس وقتل عدد من ضباط الجيش الإنجليزي أبرزهم (بوب) وهو مفتش بمصلحة السجون الإنجليزية وبعدها قام الجيش الإنجليزي بالانتقام من أبناء دير مواس بإعدام عدد منهم وسجن البعض الآخر ويوجد اليوم أمام مبني مجلس مدينة ديرمواس نصب تذكارى لهؤلاء الشهداء.

ويحكي عنها عبد الرحمن الرافعي في كتابه عن ثورة 19 فيقول : ” وأشد حوادث العنف في الوجه القبلي بل في الثورة كلها مهاجمة الثوار يوم 18 مارس سنة 1919 القطار القادم من الأقصر إلى القاهرة وقد وقع الهجوم في ديروط ثم في دير مواس ، وكان به بعض الضباط والجنود البريطانيين فقتلهم الثوار وبلغ عدد هؤلاء القتلى ثمانية وهم القائمقام بوب بك مفتش السجون في الوجه القبلي والماجور جارفز والملازم وللبي وخمسة جنود ..

وكان لهذا الحادث ضجة كبرى إذ لم يسبق حدوث مثل هذا الاعتداء على ضباط وجنود الجيش البريطاني واهتمت السلطة العسكرية بعقاب المعتدين عقابا هائلا وألقت القبض على مئات المتهمين وقدمت من رأت إدانتهم إلى محكمة عسكرية عليا ” ، وكان أحد الضباط قد أطلق النار عشوائيا فهجم الثوار عليهم بزعامة زعيم ثوار المنيا خليل أبو زيد ما أثار غضب المواطنين من أبناء دير مواس وجعلهم يقفزون على القطار من كل جانب.

وتمكن الثوار من إيقاف القطار وسالت دماء المصريين على قضبان السكك الحديدية واختلطت بشحنات العسل الأسود التي كانت معبأة في البلاليص من قبل بعض التجار لتسمى ملحمة المنيا في الثورة تاريخياً باسم ” ملحمة الدم والعسل ” ، فيما أخذ بعض الثوار جثمان مفتش السجون الإنجليزية ووضعوه على سيارة كارو وجابوا به المدينة مرددين هتاف : ” الرطل من بوب بقرش بقرش “.

وانتقم الإنجليز من دير مواس بعنف حيث هاجموا القرية بالأسلحة والجمال والكرابيج للبحث عن الثوار الذين اختفوا في تونة الجبل وهدموا المنازل ونهبوها واعتدوا على النساء وأطلقوا النار عشوائيا في كل مكان ، وألقي القبض على 91 شخص حيث أعدم منهم 34 شهيدا وحكم بالسجن والجلد على الباقين ومنهم عدد من رجال البوليس المصري الذين تضامنوا مع الثورة وسهلوا للثوار الحصول على السلاح.

الشيخ عبادة

سميت قرية الشيخ عبادة مركز ملوي بالمنيا بهذا الاسم نسبة إلى الصحابي الجليل أبي الوليد عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم بن فهر الخزرجي الأنصاري ، وهو من سادة الأنصار حضر بيعة العقبة الأولى والثانية وكان من النقباء الاثني عشر ممثلا عن بني عمرو بن عوف وشهد المشاهد كلها مع النبي (ص) وهو أحد قادة فتح مصر وتولى عقد المفاوضات المباشرة مع المقوقس وتوفي بالشام في عام 34 هـ..

وكان الجيش الإسلامي قد انتصر على الروم في البهنسا في نوفمبر 641 م. بقيادة خارجة بن حذافة ثم أرسل منها السرايا إلى عواصم الصعيد وأولهم مدينة أنطنويه (أنصنا) عاصمة إقليم طيبة السفلى ، وعندما وصل إليها القائد عبادة بن الصامت وجد أن حاكمها الروماني حنا قد هرب بخزائن البلدة عبر الصحراء مع جنوده تاركا الأهالي بدون حماية ففتحوا أبواب المدينة ودخلها العرب في سلام.

وكان أول ما فعله القائد عبادة بن الصامت هو البحث عن بيت السيدة مارية القبطية والتي تنحدر من هذه المدينة وكان في أطراف البلدة حيث بنى مسجدا في جواره عرف باسم مسجد عبادة وأقام معسكرا للحامية في ظاهر البلدة كما قرر إعفاء أهلها من الخراج إكراما لمكانة السيدة مارية ، وبمرور الوقت نشأت حول المسجد والمعسكر ضاحية جديدة عرفت باسم قرية الشيخ عبادة وهي التي بقيت من المدينة القديمة.

وكانت أنصنا قد تأسست في عام 132 م. على أطلال قرية بيسا القديمة وذلك بأمر الإمبراطور هادريان تخليدا لذكرى صديقه المقرب أنتنويه الذي غرق في النيل بالقرب من هذا المكان ، وقد جاء في الخطط التوفيقية : ” فحزن عليه القيصر حزنا شديدا غير معتاد وأمر بإنشاء هذه المدينة لتكون تذكرة لذلك الشاب على ممر الدهور وتمم بناءها فى أربع سنين ..

وأمر بجمع الرومانيين المتفرقين فى جهات القطر وأسكنهم فيها مع من جلبه إليها من بلاد الروم كعادة القياصرة من قبله ، وزينها بالمعابد الفاخرة والمباني الرفيعة وقسم طولها وعرضها إلى حارات وأزقة متسعة مستقيمة مزينة فى جوانبها بأعمدة وتماثيل وهياكل فصارت من أحسن ما أنشئ فى تلك الأحقاب وجعل لأنتنويه معبدا رتب له الكهنة وما يلزم له وجعله من المعابد المقدسة “.

وجاء عنها في القاموس الجغرافي : ” وبالبحث تبين لي أن اسمها كان يطلق على زمامها لغاية أوائل القرن الثالث عشر الهجري وبسبب خراب مساكن هذه البلدة قيد زمامها في تاريخ سنة 1230 هـ باسم الشيخ عبادة وهي نزلة من توابع ناحية أنصنا المذكورة ..

وبذلك اختفى اسم أنصنا من عداد النواحي المصرية ومكانها اليوم الأطلال الواقعة في حوض مدينة النصلة (المحرفة عن أنصنا) رقم 11 بأراضي ناحية الشيخ عبادة الواقعة شرقي النيل بمركز ملوي بمدينة أسيوط ، وأما مدينة بيسا الأصلية فقد اندثرت أيضا ومكانها الآن تل أثري كبير يشغل مساحة حوض علي المغربي رقم 8 بأراضي ناحية الشيخ عبادة المذكورة “.

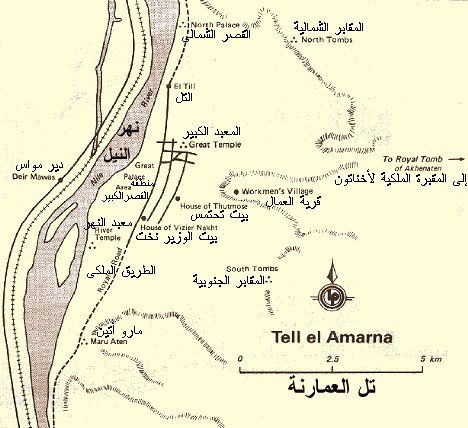

تل العمارنة

في العصر الفاطمي نزلت قبائل بني عمران اليمنية في جوار أطلال مدينة أخت آتون التاريخية وأسسوا عدة قرى هي بني عمران والعمارنة وكفور العمارنة والحوطة الشرقية والعمارية الشرقية والعمارنة غرب وكفر خزام والحاج قنديل والتل الشرقي أو تل العمارنة والشيخ سعيد والشيخ عبد الحميد وعزب تل بني عمران.

جاء في القاموس الجغرافي : ” تل بني عمران ويقال لها تل العمارنة ، هذه القرية قائمة على أطلال مدينة مصرية قديمة ذكرها جوتييه في قاموسه باسم أختاتون قال وهي الناحية التي أنشأها أمنحوتب الرابع المسمى أخناتون في القسم الخامس عشر بالوجه القبلي تكريما لقرص الشمس ومكانها اليوم تل العمارنة وهي تل بني عمران بمركز ملوي ..

وهذه القرية أصلها من توابع ناحية بني عمران في القسم الواقع منها شرقي النيل ثم فصلت منها في تاريخ سنة 1230 هـ باسم التل بولاية الأشمونين ومن سنة 1260 هـ باسمها الحالي”.

وجاء في الخطط التوفيقية : ” تل بني عمران : قرية من قسم ملوى بمديرية سيوط كانت تعرف قديما باسم بسينولا وهى واقعة فى شرقى البحر الأعظم بجوار الجبل وبقربها كفور العمارنة والحاج قنديل ، ويقابلها فى البر الغربى ناحية جرف سرحان ومعصرة ملوى وبني عمران الغربية ..

وبحري ناحية التل بنحو سدس ساعة يجتمع الجبل مع النيل ومن محل الاجتماع إلى ما يقابل المعصرة يسمى ذلك الجبل بجبل الشيخ سعيد نسبة إلى ولي مقامه فى منتصف أعلاه ، وفى ذلك الجبل عدة ورش لاستخراج الحجر تعرف بورش البرشة نسبة إلى القرية القريبة منها المسماة بذلك ..

وفى هذه القرية تخيل بكثرة وأغلب أطيانها فى البر الغربى بين المعصرة وجرف سرحان ويزرع فى أطيانها القثاء والدخان والبصل ، وأهلها يتسوقون من سوق ملوى وسوق دروط الشريف وسوق دير ماس وآثار مدينة بسينولا القديمة تلول موجودة فى باطن الجبل شرقى قرية التل. وفى خطط الفرنساوية أنها كانت فى زمن الرومانيين محلة بوسطة عساكر هجانة ..

وفى سنة ١٢١٣ كان من يسير فى الطريق المار فى وسط تلك التلول يجد سورا قائما فى وسطه باب وعلى يساره فى ربع امتداد الخراب أثر عمارة جسيمة من قبليها باب جسيم .. وهى قريبة من النيل ويرى فى خرابها اتجاه حارات كثيرة متعاطفة مختلفة العرض تستعمل الآن كبراها طريقا للوصول إلى قرية الحاج قنديل وغيرها “.

الأشمونين وملوي

الأشمونين مدينة قديمة كانت مكونة من قسمين الأولى وهي كليوباتريس وتطل على النيل والثانية هي خمنو ملاصقة لها ، ويقول محمد رمزي : ” وقد دثرت مدينة الأشمونين القديمة ومكانها لا يزال ظاهرا في التل الواقع بجوار سكن بلدة الأشمونين الحالية ” ، وردت في نزهة المشتاق حيث يقول : ” وهي مدينة صغيرة حسنة عامرة بها جنات وبساتين ونخيل وزروع وضروب من الحبوب والفواكه والنعم السابغة ويعمل بها ثياب معروفة ..

وكانت الأشمونين قاعدة لقسم أونو في زمن الفراعنة ثم قاعدة لكورة الأشمونين في عهد العرب ثم قاعدة لأعمال الأشمونين في عصر المماليك ثم قاعدة لولاية الأشمونين في العصر العثماني ، وفي عام 1720 م. قرر محمد باشا النشانجي نقل مقر الولاية من الأشمونين إلى ملوي وذلك لبعدها عن نهر النيل وحركة المواصلات مع بقاء الولاية باسم الأشمونين.

جاء في الخطط التوفيقية أن عاصمة إقليم أعمال الأشمونين مدينة كبيرة قديمة كثيرة الذكر فى كتب السالفين وأنها من بناء الملكة كيلوبترة اليونانية ملكة مصر وكانت تسمى هرموبوليس مانيا ، وكانت قاعدة الوجه القبلي ولها إقليم يسمى باسمها إلى أن بنى قيصر الروم هادريان تجاهها على النيل مدينة عظيمة سميت أنتنوية وهى أنصنا فكانت سببا فى انحطاطها.

وجاء عن ملوي : ” ملوي : مدينة قديمة بالصعيد الأوسط فى غربى النيل بنحو ساعة وفى شمال منفلوط بنحو ست ساعات وفى جنوب منية ابن خصيب كذلك ، وذكر بعض المؤرخين أنها كانت تسمى صول وفى خطط الفرنساوية أنها فى محل مدينة كانت تسمى قديما هرمو بوليتانا فيلاس وأن ما فيها من الآثار يدل على أنها بنيت فى محل مدينة قديمة.

وقد أوجب تحول النيل عنها انتقال التجارة منها إلى مدينة المنية، ومع ذلك فهى مدينة كبيرة معمورة يبلغ محيطها ٢٥٠٠ متر غير التلال القريبة التى يبلغ ارتفاع بعضها إلى ١٥ مترا ، وأكثر سكانها من المسلمين. وبعضهم من النصارى ، وجميعهم أهل اجتهاد وسعى فى الكسب ويظهر أن النيل تحول عنها من عهد قريب لأنه فى سنة ألف وسبعمائة وعشرين ميلادية كان يجرى تحت جدران الجامع الجديد.

وفى خطط المقريزى أن هذه المدينة بالجانب الغربى من النيل وأن أرضها معروفة بزراعة قصب السكر وكان بها عدة أحجار لعصره ، وآخر من كان بها من أرباب الأموال أولاد فضيل بلغت زراعتهم فى أيام الناصر محمد ابن قلاوون ألفا وخمسمائة فدان من القصب فى كل سنة “.

الروضة الجمالية

في القرن الخامس الهجري قرر الوزير الفاطمي بدر الجمالي تأسيس ميناء على النيل لخدمة مدينة الأشمونين وأطلق عليها اسم الروضة الجمالية نسبة إليه ، وتأسس الميناء على أنقاض قرية كليوباتريس البطلمية القديمة التي سماها العرب أشمون الأولى للتفرقة بينها وبين أشمون الثانية التي كتبت بصيغة المثنى الأشمونين وقصد بها القريتان معا ، وكانت أرضها عرضة للتآكل باستمرار بسبب تغير مجرى النيل وتم تجديدها أكثر من مرة آخرها في العصر الخديوي ، ويقع في مقابلها على الناحية الأخرى أنصنا (قرية الشيخ عبادة) مركز ملوي.

جاء في الخطط التوفيقية : ” الروضة قرية من الصعيد الأوسط من مديرية أسيوط بقسم ملوى ، على الشط الغربى للنيل ، فى الشمال الشرقى لمدينة ملوى على خمسة آلاف متر ، وفى جنوب قلندول بقدر ألفين وخمسمائة متر ، وفى شمال البياضية بقدر ثلاثة آلاف متر.

وكانت هذه القرية صغيرة حقيرة موحشة ، ليس بها أبنية جيدة ولا صنائع ولا شئ يسر الناظر ، فأضحت بالتفات الخديوى إسماعيل باشا إليها كالروضة الأنيقة ، ذات منظر بهج وعمارية عظيمة وأبنية مشيدة وذكر شائع ، وصار لها سوق دائم ودكاكين وقهاو ، وابتنى بها الخديوى قصرا جليلا ، بحديقة ذات بهجة ، ينزل فيه عند تشريفه تلك الجهة ، وسكنها جماعة من الأعيان المستخدمين فى جفالك الدائرة السنية.

وأنشئت فيها وابورات لسكر القصب ، ووابور لصنعة آلات الحديد ، ووابور لحلج القطن ، ومخازن للآلات والسكر والعسل ، وفوريقة انكليزية ، ثم أدخلت فيها بعض آلات فرنساوية.، وجعل بجوارها وابور نور للاستصباح به فى جميع عنابر الفوريقة ولوازمها لإدارة حركتها ليلا ، كما تدور نهارا ، ووابور لتهيئة العظم الذى ينظف به السكر، وجملة ورش.

ويخرج من الفوريقة سكة حديد ، تتفرع فرعين : أحدهما يوصل إلى المحطة العمومية لسكة الحديد الكبرى بقرب البلد، والآخر للغيطان يمر مغرّبا على قنطرة التسع عيون ثم على الترعة الإبراهيمية ، وفى جنوب الفوريقة محل النجارين وشون لخزن الغلال ، وعند ديوان التفتيش مساكن المهندسين الأوروباوية وغيرهم ، وبقرب الشون مسجد المغربى ، وبقربه مسجد الدمريسى ، وبقربهما منشر مصاص القصب ، وبقربه مكتب البوستة.

ثم إن أطيان تفتيش هذه البلدة ثمانية عشر ألف فدان فى غربى النيل وفى شرقيه ، وتزرع منها ثمانية آلاف فدان قصبا والباقى حبا وقطنا ، وأكثر رىّ الأطيان الغربية من الإبراهمية ، البعض بالآلات البخارية والبعض بلا آلة.

ويتحصل من الفوريقة فى مدة شغلها من ثلاثة أشهر إلى أربعة ، كل يوم ثمانمائة وخمسين قنطارا من السكر الأبيض الحب ، وستمائة قنطار سكر أحمر نمرة ٢، ونحو ثمانين قنطارا سبيرتو ، ومائة وتسعين قنطار سكر أبيض أقماعا “.

القبائل القرشية في المنيا

ذكر المقريزي في كتاب البيان والإعراب عمن بأرض مصر من الأعراب أن جماعات من أقارب الفاطميين من سلالة جعفر الصادق سكنوا مناطق بين منفلوط وسمالوط ومنهم السلاطنة والحيادرة والزيانبة والحسينيون ، ولهؤلاء قرية بالقرب من منفلوط لا تزال تحمل اسمهم إلى اليوم بني حسين ..

وظهر حلف قرشي قوي الشوكة كان يضم بيوتاً من الأمويين وبني هاشم ومواليهم وآثروا السكنى ببلاد الأشمونين ، وكان يسكنها قبل مجيء الفاطميين بلىّ وجهينة فأرغمهم جيش الفاطميين على الرحيل وأسكنوا قريشاً محلهم.

وهذا الحلف القرشي كان يتألف من عدة بطون من بني جعفر بن أبي طالب وكانوا بادية أصحاب شوكة وكان معهم بنو مسلمة بن عبد الملك بن مروان حلفاء لهم ومعهم بطن آخر يقال لهم بنو عسكر يقال إن أباهم كان مولى لعبد الملك ابن مروان ويزعمون أنهم من بني أمية الصلبية ، وكان معهم أيضاً حلفاء بنو خالد بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان ينزلون أرض دلجة عند أشمون ، ومنذ ذلك الحين صارت بلاد الأشمونين تسمى في كتب العرب : ” بلاد قريش “.

وفي كتاب مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ذكر ابن فضل الله غير الأشراف من قريش الساكنين بالصعيد فمنهم : بنو طلحة وبنو الزّبير وبنو شيبة وبنو مخزوم وبنو أمية وبنو زهرة وبنو سهم ، فأمّا بنو طلحة فمن بني طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق وبني محمد من ولد محمد بن أبي بكر الصدّيق ومنازلهم بالبرجين وسفط سكّرة وطحا المدينة بالأشمونين.

وأما بنو الزّبير فمنهم بني عبد الله بن الزّبير وهم بنو بدر وبنو مصلح وبنو رمضان ، ومنهم بنو مصعب بن الزّبير ويعرفون بجماعة محمد بن رواق ، وبنو عروة بن الزّبير وهم بنو غنيّ وبلادهم بالبهنسا وما يليها وأكثرهم ذوو معايش وأهل فلاحة وزرع وماشية وضرع.

وأما بنو مخزوم فهم بنو خالد بن الوليد وهم من أكثر قريش بقية وأشرفهم جاهلية وبلادهم متاخمة لما يليهم وفيهم بأس ونجدة ، وأما بنو شيبة فيعرفون بجماعة نهار وهم من جماعة شيبة بن عبد الدار وديارهم من نواحي سفط وما يليها ويقاربها ويدانيها ، وأما بنو سهم فمن ولد عمرو بن العاص وهم بالفسطاط وفرق منهم أشتات بالصعيد ولهم حصة في وقف عمرو بن العاص على أهله بمصر.

وأما بنو أمية فمن بني أبان بن عثمان بن عفّان وبني خالد بن يزيد بن معاوية وبني مسلمة بن عبد الملك وبني حبيب بن الوليد بن عبد الملك ، وديارهم تندة وما حولها ومن هؤلاء المراونة من ولد مروان بن الحكم ولهم قرابات بالأندلس وأشتات في المغرب ، ومرّت الدولة الفاطمية وهم بأماكنهم من ديار مصر لم يروّع لهم سرب ولم يكدّر لهم شرب وهم إلى الآن.

دلجا

جاء في الخطط التوفيقية : ” بلدة كبيرة من قسم ملوى من مديرية أسيوط داخل حوض الدلجاوى قبلى اليوسفى قريبة من حاجر الجبل الغربى ، بها جوامع ونخيل ولها سوق جمعى ، وناحية دلجة هذه كثيرة السكان جيدة المحصول وأهلها ذو كرم وشجاعة ومنهم العلماء والأفاضل قديما ، وللطائفة الدلجية من القراء والفقهاء بمصر وظيفة مقرأة الإمام الليث بن سعد يتداولونها كالوراثة لا يكاد يدخل معهم فيها غيرهم من زمان مديد إلى الآن “.

وجاء فى الضوء اللامع للسخاوى أنه : ولد بها محمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن يوسف الشمس أبو عبد الله بن الشمس أبى عبد الله بن المحيوى ، المدعو بشفيع بن القطب بن الجمال البكرى الدلجى الشافعى ، فى سنة ثلاثة وأربعين وثمانمائة ، ونشأ وحفظ القرآن والرحبية فى الفرائض وألفية النحو ، ومختصر التبريزى ، واشتغل عند صهره وأقام بمكة تسع سنين على طريقة حسنة من الاشتغال والكتابة والإقبال على شأنه ، وأخذ بها عن النورين ابن عطيف والفاكهى والشمس المسيرى وعبد الحق السنباطى ولازمهم فى الفقه والعربية والفرائض وغيرها ، وقرأ المنهاج بتمامه بحثا بالمدينة النبوية على الشهاب الأبشيطى ، ثم رجع إلى بلده ملازما طريقته فى الخير والتواضع ولين الكلمة والرغبة فى المعروف.

وولد بها أيضا : محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الشمس الدلجى الشافعى ، نزيل مكة فى سنة ستين وثمانمائة ، نشأ بدلجة يتيما فحفظ القرآن ثم تحول مع عمه إلى القاهرة فقطن بالأزهر ، وقرأ التنبيه ، ثم سافر إلى الشام فأقام بها مدة ، ودخل حلب فأقام بها أربع سنين ، ثم دخل دمشق. ، وأخذ عن الزين خطاب فى الفقه وغيره ، وعن الشهاب الزرعى والتقى ابن قاضى عجلون ، وأخذ المنطق وقرأ المطوّل على ملازاده ، وأخذ المعانى والبيان على ملا حاجى ، وأخذ العروض على المحب البصروى ، ثم سافر إلى مكة واختصر المنهاج ، ولما اشتد الغلاء بمكة توجه فى أثناء سنة تسع وتسعين وثمانمائة بحرا إما للشام أو لمصر ، فنجح الله قصده.

وينسب إليها أيضا : محمد بن محمد الناصرى الدلجى الأصل ، القاهرى الأشرفى إينال المهتار ، نشأ فى خدمة أستاذه حين نيابته بغزة وغيرها ، وعمل فى إمرته ، ثم فى سلطنته مهتار الطشتخاناه ، وصارت له حركة إلى أن مات فى أثناء أيامه فى رمضان ، سقط من سلم الدهيشة فانكسر صلبه ومكث أياما ثم مات ، وخلفه ولده الأكبر على الملقب فطيس فى الطشتخاناه وتضاخم ، ثم اشترك معه أخوه محمد وصارا فى نوبتين ، ثم بعد زوال دولتهما انخلع المؤيد واستقر الظاهر خشقدم ، وصودر علىّ من الدوادار الكبير جانبك نائب جدة وأخذ أماكنه التى أنشأها بباب الوزير ولم يتعرض لأخيه لسياسته بالنسبة لذاك بغير العزل ، فلزم خدمة خوند زينب الخاصكية فى أوقافها وجهاتها ، بل وقفت عليه رواقا من جملة بيت البلقينى الذى صار إليها فى حارة بهاء الدين حتى مات بعدها فى جمادى الثانية سنة اثنين وتسعين وثمانمائة.

وفى خلاصة الأثر للمحبى ، أنه ولد بها فى حدود سنة خمسين وألف ، العالم العلامة والبحر الفهامة الشيخ محمد المعروف بالدلجى الشافعى ، حفظ القرآن وجودّه ، وقدم إلى مصر وجاور بالجامع الأزهر ، وحفظ عده متون فى جملة من الفنون منها ألفية ابن مالك ، وكان يستحضر غالب شرحها للأشمونى ، ويحفظ أكثر عباراته عن ظهر قلب ، أخذ عن شيوخ كثيرين ، منهم : الشمس البابلى ، وسلطان المزاحى ، والنور الشبراملسى ، ولازم منصور الطوخى فزوجه ابنته ، واختص به ، وكان مع سلامة قريحته وحسن ذكائه وصحة تصوّر فطنته ودهائه مبتلى بالأمراض والأسقام مسلما لقضاء الله ، حتى توفى فى شهر رمضان المبارك من سنة خمس وتسعين وألف بمصر ودفن بتربة المجاورين رحمه الله تعالى.

السواهجة وتونا الجبل

في الخطط التوفيقية : وفى الصعيد الأوسط بلدة فى غربى الأشمونين تسمى تونة الجبل من مديرية أسيوط بقسم ملوى فى حاجر البلد الغربى غربى ترعة تنسب إليها مجعولة لرى أراضيها خاصة فمها من البحر اليوسفى عند ناحية الذروة ويؤخذ من مؤلفات استرابون أنها فى موضع مدينة بانيس القديمة الباقية آثارها إلى اليوم ، وبهذه القرية عدة مساجد أحدها بمنارة وبداخله ضريح ولىّ الله حماد التونى مشهور يزار وفيها نخيل كثير ، وجبانتها فى حاجر الجبل الغربى ، وفى جنوبها الشرقى قرية السواهجة على بعد ألفى متر فوق البحر اليوسفى ، وفى شمالها الشرقى قرية نواى على بعد أربعة آلاف متر.

السواهجة : قرية صغيرة من مديرية أسيوط تابعة لجفلك الروضة ، واقعة على الشط الشرقى لبحر يوسف فى غربى مدينة الأشمونين بنحو ساعة ، وفى شمال دروط أم نخلة كذلك ، وفى الشمال الغربى لمدينة ملوى بأكثر من ساعة ، ولمجاورتها لهذا النهر كانت حسنة الموقع طيبة الهواء ، وفيها للدائرة السنية دوار كبير يقيم به ناظر الزراعة وتخزن فيه الغلال ومهمات الحرث والدرس ونحوها ، وتنزل به الحكام ، وفى جانب منه أبراج حمام ، وفيها نخيل كثير فى داخل البيوت وخارجها ، وأرضها خصبة جيدة يزرع فيها القمح والشعير والفول بكثرة ، وكذا البامية والملوخية والذرة بأنواعها ، وقصب السكر والمقاثئ وسائر مزروعات الوجه القبلى ، وفى جنوبها غيضة قليلة من شجر السنط.

ويصنع بهذه القرية لبد الصوف للفرش والسروج ونحوها ، ويصاد فيها السمك كثيرا وعليهم لذلك مال للميرى ، وفيها مسجدان مقاما الشعائر ، أحدهما بنى فى هذا القرن من إنشاء الشيخ محمد مروان ، رجل كان من أهل الثروة ، وربما كان يزرع لنفسه جميع أطيان القرية ، وهو من عائلة بها يقال لهم المراونة نسبة إلى مروان بن عبد الحكم لانتهاء نسبهم إليه كما اطلع ابنه الشيخ أحمد مروان فى جرائد الأنساب الموجودة تحت يد السيد زين الدين نقيب الأشراف بمدينة أسيوط.

ففى هذا الكتاب أنه لما تفرقت العائلات فى بلاد أسيوط نزل جماعة من بنى مروان بن عبد الحكم فى قرية تونة الجبل (وهى بلدة فى حاجر الجبل الغربى تجاه هذه القرية) واستوطنوها ، وأن نسبهم من جهة الأم ينتهى إلى الحسين بن علىّ سبط رسول الله ﷺ ، فإنها بنت حصن الدولة صاحب دروط سريان المعروفة بدروط الشريف ، ومنهم سيدى حماد التونى صاحب المقام المشهور بتونة الجبل ، انتهى. ثم انتقل منهم جماعة فاستوطنوا قرية السواهجة وملكوا فيها عقارا وأملاكا ، واستمرت عائلتهم بها إلى الآن.

وقد رزق الشيخ محمد بانى المسجد المتقدم أولادا ، قرأ أكثرهم القرآن وجاور بعضهم بالجامع الأزهر ، ومنهم ابنه الشيخ على أقام بالأزهر مدة ورجع إلى بلدة فتوفى فى الطريق بقرب بلده ، فحمل ودفن بجوار المسجد ، وكان معتقدا صاحب كرامات فبنى عليه والده قبة شامخة وأهل البلد يزورونه وينذرون له النذور ، ومنهم ابنه الشيخ رشوان ، جاور بالأزهر فى حياة أبيه أيضا وهو الآن فى وظيفة معلم العربية بمدرسة منية ابن خصيب ، وهو رجل فصيح اللسان كريم النفس عالى الهمة ، ولهم ببلدهم مضيفة ينزل فيها الفقراء وغيرهم.

ومنهم الفاضل الشيخ أحمد مروان المالكى كان أحد مدرسى الجامع الأزهر ، جاور بالأزهر بعد موت أبيه واجتهد وحصل ، واستحق التدريس فأجازه أشياخه وحضروا درسه ، وصار يقرأ كبار الكتب بالأزهر لا ينقطع درسه ، مع قيامه بوظيفة مصحح بمطبعة المدارس الملكية والروضة بمرتب سبعمائة قرش ، وقد أخبر أن جده الأدنى من جهة أمه ينتهى نسبه إلى سيدنا الحسن كما فى جرائد الأنساب.

ولاتصال نسبهم بسيدى حماد صاحب تونة الجبل رتبوا له عمل ليلة فى قريتهم كل سنة ، يجتمع فيها خلق كثير ، وينتصب فيها سوق يباع فيه نحو الخضر والفواكه وأنواع الحلوى والمكسرات ونحوها ، ويهيئ جميع أهل البلد الدقيق والخبز ويذبحون ذبائح الغنم والجاموس ، ويقومون بكفاية أهل الجمع جميعا.

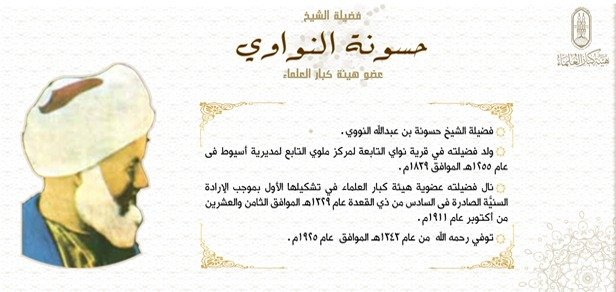

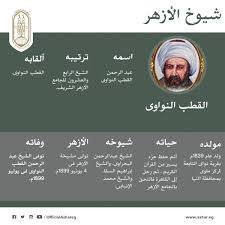

نواي

قرية قديمة بمركز ملوي وردت في قوانين ابن مماتي وفي تحفة الإرشاد وفي التحفة من أعمال الأشمونين ، ووردت في قوانين الدواوين نواي البغال ، وفي تاريخ سنة 1230 هـ نواي الأبغال ومن سنة 1260 هـ باسمها الحالي ، وينسب لها الإمام حسونة النواوي مفتي الديار المصرية والذي تولى منصب شيخ الأزهر عام 1313 هـ / 1895 م وتوفي عام سنة 1343 هـ/ 1924 م ، وابن عمه أيضا الشيخ عبد الرحمن النواوي الذي تولى مشيخة الأزهر لفترة قصيرة وذلك في 25 من شهر محرم سنة 1317 هـ/ 1899 م وتوفى بعد شهر من ولايته.

جاء في الخطط التوفيقية : ” قرية من أعمال سيوط ، بمركز ملوى موقعها فى الشمال الغربى لمدينة الأشمونيّن ، على بعد ميل ، وفى شرقى بحر يوسف ، على أقل من ميل ، وفي قبلى إبشادة التى سماها اليونانيّون فى خططهم بشاتى ، على نحو ميلين ، وتعرف بنواى البغال ، لما قيل إنها كانت اصطبلا لبغال حاكم الأشمونيّن ، وهى فى وسط الحوض السلطانى.

والآن قد دخلت فى الحوشة الجديدة التى أنشئت لأطيان الدائرة السنية ، وأكثر مبانيها باللبن ، وبها آثار تدل على أنها كانت بلدة قديمة ، فإنه قد ظهر من مدة قريبة بالحفر فى جهتها الغربية جدران متسعة وأساسات متينة ، حتى إن كثيرا من الناس الآن إذا أراد بناء بيت ، يحفر فى تلك الجهة ، فيخرج أحجارا وآجرا ، ويضعها فى أساساته.

وفيها أربعة مساجد ، ويزعم بعض النصارى أن المسجد القبلي ، كان كنيسة لبعض مقدّسيهم ، وفيها أضرحة لبعض الصالحين ، كضريح الشيخ مرزوق ، وقد هدمه الآن البحر ، ولم يبق إلا أطلاله ، وضريح الشيخ الطماوى ، والشيخ أبى مدين ، يعمل له فى كل سنة مولد ، وأكثر أهلها مسلمون ، وتكسبهم من الزرع المعتاد ، وفيها قليل أنوال لنسج ثياب الصوف.

وفى عصرنا هذا قد نشأ منها علماء أفاضل مقيمون بالأزهر منهم الفاضل الشيخ حسونة بن عبد الله أحد المدرسين بالجامع الأزهر ، يقرأ الكتب المستعملة فى مذهب أبى حنيفة ، مع تأدية وظيفة تدريس فقه بجامع المرحوم العزيز محمد على بالقلعة ، ومثلها لتلامذة دار العلوم بالمدارس الملكية ، وتلامذة مدرسة الإدارة ، وقد ألف كتابا فى فقه أبى حنيفة ، سماه «سلّم المسترشدين فى أحكام الفقه والدين» ، نحو جزءين وهو مستعمل الآن فى المدارس ، وطبع منه نحو ألف نسخة ، وله رسائل آخر.

ومنهم ابن عمه الشيخ عبد الرحمن القطب الحنفى أحد مدرسى الأزهر ، أيضا وظّف مساعدا للسيد على البقلى مفتى مجلس الأحكام بالمحروسة ، ثم أنعم عليه الخديوى إسماعيل باشا بخمسين فدانا ، ثم ولى قضاء ولاية الجيزة.

وكان بنواى هذه عمدة شهير ، يسمى أحمد بن صقر الريدى ، كان مقداما شجاعا تهابه الأقران ، رأى أن بيتا فى البلد أخذ فى الظهور فقتل منه اثنى عشر نفسا فى ليلة واحدة فى عهد المرحوم سعيد باشا ، ثم حصل منه مخالفات على عهد الخديوى إسماعيل باشا ، فنفاه إلى السودان فتوفىّ هناك ، وليس لهذه القرية سوق ، وإنما يتسوق أهلها من سوق الروضة ، يوم الثلاثاء ، وسوق ناحية القصر يوم الخميس ، وهى قرية سميت باسم قصر كان بها لبعض الأمراء ، يقال له قصر طومان ، آثاره باقية إلى الآن “.

العرين القبلي

في العصر الأيوبي فصلت من ناحية ديروط أم نخلة مساحة من الأرض الزراعية تقدر بخمسمائة فدان تطل على البحر اليوسفي الذي أمدها بمياه النيل وسكنتها القبائل العربية النازحة من الصحراء الغربية تباعا وسميت العرين نسبة إلى بيت السبع دلالة على الشجاعة والمنعة ، وفي العصر الحديث انفصل عنها العرين بحري ثم نزلة العرين قبلي.

وذكرها ابن الجيعان في القرن التاسع الهجري في كتاب التحفة السنية فقال : ” العرين القبلي المفرد من دروة سربام مساحته 500 فدان عبرته كانت 1500 دينار واستقرت 375 دينار ” ، وفي العصر العثماني صارت من أكبر منازل عرب بني محارب التي ذكرها ابن خلدون في تاريخ العبر من بطون هيب من سُلَيْم في غربي مصر وبرقة بليبيا ، وهي من أولى القبائل العربية النازحة من برقة إلى وادي النيل.

وجاء في القاموس الجغرافي : ” العرين قبلي هي من القرى القديمة وردت في قوانين ابن مماتي وفي تحفة الإرشاد العرين من أعمال الأشمونين ووردت في التحفة والانتصار وقوانين الدواوين باسم العرين قبلي ، ومذكور في هذه الكتب الثلاثة بأنها مفرزة أي مفصولة من أراضي ناحية دروة سربام التي تعرف اليوم باسم ديروط الشريف.

وهذا القول غلط والصواب أنها مفرزة من دروة أشموم وهي ديروط أم نخلة بمركز ملوي لأنها تجاورها ، وكانت تعرف بالعرين القبلي تمييزا لها من العرين البحري التي بمركز فاقوس بمديرية الشرقية ، وأما اليوم فتعرف بالعرين قبلي تمييزا لها من العرين بحري التي فصلت عنها في تاريخ سنة 1230 هـ “.

وذكر جومار الفرنسي أحد مؤرخي الحملة الفرنسية أن عرب محارب جميعًا مزارعين وقد امتنعوا عن ارتداء الزي البدوي (البُرنس) ولا يمكن تمييز ملابسهم عن ملابس شيوخ الفلاحين كما أن أقلهم شأنا كان يرتدي ملابس جيدة ، كما ذكر ان أهم مواطن لهذه القبيلة قرية العرين حيث يقيم شيخ القبيلة ، ويتفرع عنهم عرب جبار أو الجبابرة وعرب غزالة والدرابسة فيشغلون ضواحي بني سمرج وطحا.

وقد ذكر أحمد لطفي السيد قرية العرين هو يتكلم عن منازل قبيلة بني محارب في كتاب قبائل العرب في مصر حيث يقول : ” محارب من أقدم القبائل الليبية في مصر ونزلوا قبل الحملة الفرنسية بحوالي مائة عام أي لهم في مصر ما يزيد عن ثلاثة قرون حتى الوقت الحاضر ، وقد توطنت في محافظة المنيا من صعيد مصر وحسبت من قبائل العرب في حصر عام ١٨٨٣ م ، وقد تركت محارب حياة البداوة والعيش في الخيام (بيوت الشعر) أي انتقلت من أهل الوبر إلى أهل المدر ، وصارت تسكن القرى وتمارس حياة الفلاحين وتشتغل بالزراعة.

وتمتد ديار محارب من ضفة بحر يوسف اليمنى في تونة الجبل حتى البهنسا في المنيا ومركزهم الرئيسي في العرين حيث كان يسكن شيخهم أبو زيد ، وكانت تسكن أيضا في ديروط أم نخلة والحاج عبد الله في أبشادة وديروط ونحوهما ، وبطون المحارب هي الجبابرة وغزيَّة والدرابسة والشوادي ، وكلهم زراع يسكنون القرى ، فالجبابرة في طوخ الخيل وما حولها ، وغزية تقطن في ديروط أم نخلة وإلى شمالها ، والدرابسة والشوادي في قرب سمرج وطحا ويوجه ، وكان بعض الدرابسة يقيم في الخيام لعهد الحملة الفرنسية عام ١٧٩٨/ ١٨٠١ م ، أما الفروع التي تُسمى بالعزيب أو الخوينين فينزلون قرب سمالوط ، ويذهب أفراد محارب إلى الواحات الصغرى البحرية ويأتون بالتجارة كي يبيعونها في أسواق الصعيد مثل أسواق دشلوط ودلجا والقوصية وصنبو.

وكانت محارب تملك عددًا لا بأس به من الخيول الأصيلة والأغنام والإبل ، وقد بدأت عند مجيئها بالغارات على القرى والاحتماء بالجبل والصحراء ، ولكنها قد توطنت في حضن النيل بعد فترة قصيرة وتركت الصحاري وعشق الحرية الفضفاضة ، وأصبح أفراد محارب منذ عام ١٩٣٠ م من أهل الزرع والضرع لا من أهل السلب والنهب والغارات ، فقد ولى العهد البائد “.