لا يغيب عن اللبيب انتساب جميع مؤسسي الطرق الصوفية الكبرى لقريش وآل البيت تحديدا (الأربعة الكبار الجيلاني والرفاعي والبدوي والدسوقي وكذلك كل من الشاذلي والقنائي) وهو ما يرمي بظلال من الشك حول ما إذا كانت الطرق الصوفية في زمانها تحمل في طياتها دوافع سياسية أم أنها ظلت تدور في الفلك الديني فقط حيث نجحت الطرق الصوفية في خلق مجتمع مواز لمجتمع الحكام والعلماء ظل متوهجا وحيا طوال سبعة قرون ، ومن الملاحظ أن حكام المماليك أبدوا اهتماما شديدا بظاهرة التصوف فكانت علاقة السلاطين والأمراء جيدة جدا بشيوخ التصوف وأجروا عليهم الأوقاف والنفقات وهو ما يفسر بميل المماليك لهذا النمط من التدين أو ربما لاستغلال ذلك من الناحية السياسية حيث كانت قدرة الشيوخ عالية في توجيه المجتمع وقيادة المريدين نحو السكينة والسلام ، ومن الملاحظ أن المناطق التي شهدت تواجدا كثيفا للصوفية هي التي كانت أقل إثارة للقلاقل السياسية خاصة القبائل العربية ومنها منطقة وسط الدلتا التي كانت مستقرا لاثنين من الأئمة الأربعة الكبار وهما البدوي في طنطا والدسوقي في دسوق (وأحدهما بالمصادفة عرف بلقب شيخ العرب).

وكانت منطقة وسط الدلتا في عصر المماليك حافلة بالعديد من منازل بني عدي من أول العدوية في جزيرة بني نصر ثم النحارية إلى الشمال منها ثم بمحاذاة فرع رشيد نجد قلين ثم شباس عمير وشباس الملح بجوار دسوق ثم البرلس في أقصى الشمال ثم بعد ذلك منطقة البراري والحامول في شمال شرق الدلتا وأخيرا الساحل الغربي لبحر المحلة حتى القرشية ، وقد عرف من ذلك الوقت ارتباط عدد كبير من أبناء القبيلة بالتصوف شأنهم في ذلك شأن كافة القبائل العربية وهو ما جعل منازلهم آمنة ومحمية فلم يذكر أن بني عدي ثارت في الدلتا من بعد معركة سخا بل كانت منطقة وسط الدلتا بعيدة نسبيا عن القلاقل والصراعات التي جرت في شرق الدلتا وغربه فازدهرت أحوالهم التجارية خاصة مع موالد الأولياء والتي كانت عبارة عن مهرجانات اجتماعية وتجارية للمنطقة كلها ، ويمكننا أن نرصد وجود عدد من بني عدي ضمن المتصوفة الكبار خاصة في قرية النحارية والتي صارت أحد المراكز الهامة للطريقة الرفاعية واشتهر منها عدد من عائلات من بني عدي مثل عائلة زين الدين وعائلة البديوي وعائلة الراعي وعائلة النحراوي وعائلة أبي زرموح وعائلة عبد الرحمن العدوي الكبير والتي ينحدر منها حاليا عدد كبير من آل العدوي في وسط الدلتا.

ومن أهم ديار بني عدي في الدلتا قرية النحارية والتي عمرت وصارت من أهم بلاد الدلتا في عهد الناصر محمد بن قلاوون فتوافد إليها القوم خاصة وهي قريبة من منازل قبائل قريش هناك في العدوية والقرشية والزبيرية والجعفرية وغيرها كما أنها قريبة من المحلة الكبرى عاصمة الوجه البحري آنذاك وأيضا قريبة من كل من طنطا ودسوق العامرة بالأولياء الصالحين حيث كان التصوف في أوج انتشاره .. وهي من القرى القديمة اسمها الأصلي النحريرية وكانت في بدء تكوينها ضيعة أنشأها نحرير الأرغلي الإخشيدي المعروف بابن الشوبزاني في القرن الرابع الهجري فعرفت بالنحريرية نسبة إليه ثم صارت أرضا تنتقل في أيدي المقطعين إلى أن صارت في إقطاع الأمير شمس الدين سنقر السعدي ، ذكرها ابن إياس في بدائع الزهور (ص 164 ج 1) فقال : ” وفي سنة 726 هـ عمرت القرية المعروفة بالنحريرية من أعمال الغربية وكان سبب إنشائها أن أرض هذه الضيعة كانت جارية في إقطاع الأمير شمس الدين سنقر السعدي نقيب الجيوش المنصورة فبنى بها جامعا وطاحونا وخانا ثم تزايدت العمارة حتى صارت بلدا كرسيا وسكن بها جماعة كثيرة من الفلاحين فبلغ خراجها في كل سنة 15000 دينار فبلغ ذلك الملك الناصر محمد بن قلاوون فأخذها من الأمير سنقر السعدي وصارت من جملة بلاد السلطان.

وذكرها المقريزي في خططه (ص 226 ج 1) فقال : ” النحريرية قرية من الأعمال الغربية أسس حكرها الأمير شمس الدين سنقر السعدي نقيب الجيش في أيام الملك الناصر محمد بن قلاوون وبالغ في عمارتها فبلغت في أيامه 10000 درهم فضة ثم خرج عنها للسلطان الناصر فعمرت واتسع أمرها حتى أنشىء فيها زيادة على ثلاثين بستانا ووصل حكرها لكثرة سكانها إلى ألف درهم فضة لكل فدان وصارت بلدا كبير العمل يبلغ في السنة ما بين خراجي وهلالي 300000 درهم فضة عنها 15000 دينار ذهب ومات سنقر السعدي في سنة 728 هـ. ، وذكرها ابن دقماق في كتاب الانتصار (ص86 ج 5) فقال : ” النحريرية مساحتها 1270 فدانا وعبرتها ـ أي ما عليها من الخراج ـ ثلاثون ألف دينار وهي مدينة كبيرة ذات أسواق وقياسر وفنادق وجامع وبها تجار مياسير ، ووردت في قوانين ابن مماتي وفي تحفة الإرشاد وفي التحفة النحريرية من أعمال الغربية والظاهر أن النحريرية هو اسمها في الديوان وأما على لسان العامة فيقال لها النحرارية ، وقد ذكرها ابن بطوطة بهذا الاسم في رحلته إلى مصر سنة 726 هـ 1326 م. فقال بعد أن زار مدينة فوة : ” ثم رحلنا إلى مدينة النحرارية وهي رحبة الفناء حديثة البناء أسواقها حسنة الرواء وأميرها كبير القدر يعرف بالسعدي ” ، ووردت كذلك النحرارية في كتاب وقف السلطان قايتباي المحرر في سنة 879 هـ وفي دليل سنة 1224 هـ.

ووردت في الخطط التوفيقية النحرارية مضبوطة براءين مهملتين بينهما ألف وقال مبارك باشا بأنه ورد في كتاب الروضة الزاهرة : أن البلد كانت مدينة عظيمة أنشأها الأمير سنقر نقيب الجيوش المنصورة في أيام الملك الناصر محمد بن قلاوون وبالغ في عمارتها فلما بلغ ذلك الناصر أخذها منه وصارت بلدة كبيرة من جملة بلاد السلطان ورغبت الناس في سكناها وبنوا بها الدور والقصور والأماكن وبنى بها السلطان الناصر جامعا وسماه المحمودية وكان به 350 عمودا ورتب فيه عشرين درسا وبنى حول المسجد الدكاكين والفنادق ووقفها عليه وجعل له كذلك مائة فدان طينا يؤخذ خراجها ويصرف على العلماء والمدرسين وكان بها 120 مسجدا كبارا وصغارا وعشرون حماما وستون معصرة للزيت وغير ذلك من الأسواق والدكاكين وكانت من أجل المدائن الإسلامية وهي آخر ما بني في مصر من المدائن والآن استولى عليها الخراب من ظلم الولاة والكشوفية ، انتهى ما ذكره مبارك باشا ، ووردت في صفحة 402 من الجزء الثاني من كتاب السلوك للمقريزي طبع مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر سنة 1942 محرفة باسم النحراوية بواو بدل الراء الثانية وهذا التحريف منشأه الخطأ وقت طبع الكتاب وصوابه النحرارية براءين بينهما ألف وقد حرف اسم البلدة من النحريرية إلى النحرارية ثم حرف للمرة الثانية إلى النحارية وهو اسمها الحالي الذي وردت به في تاج العروس وتاريخ سنة 1228 هـ مما يدل على أن هذا التحريف وقع في العهد العثماني.

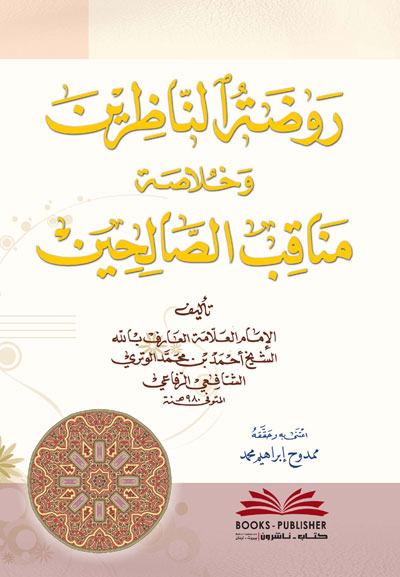

وقد حظيت النحارية باثنين من أعلام الطريقة الصوفية الرفاعية حيث جاءت تراجمهم في كتاب روضة الناظرين وخلاصة مناقب الصالحين من تأليف الإمام العلامة العارف بالله الشيخ أحمد بن محمد الوتري الشافعي الرفاعي (المتوفي سنة 980 هـ) فيقول : (ومنهم الشيخ محمد النحراري الرفاعي الكبير قدس الله روحه) لبس الخرقة من أبيه الشيخ زين وهو عن أبيه الشيخ محمد وهم وآل البديوي بالنحرارية يرجعون بخرقة الطريقة إلى القطب العارف الشيخ أبي الفتح الواسطي خليفة إمام القوم السيد أحمد الرفاعي رضي الله عنه وعنهم أجمعين ، قال الشيخ إبراهيم البقاعي في (عنوان الزمان) ما ملخصه : محمد بن زين بن محمد بن زين النحراري نسبة إلى بلد من غربية مصر الشافعي الصوفي الشيخ الإمام العالم الصالح الزاهد نزيل إيوان الريافة من جامع الأزهر بالقاهرة ينتسبون إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، ولد الشيخ شمس الدين بالنحرارية قبل سنة ستين وسبعمائة فنشأ وأخذ الفقه عن الشيخ بدر الدين الزركشي والشيخ كمال الدين الدميري والقراءة عن الشيخ فخر الدين إمام جامع الأزهر ومن شعره قوله من قصيدة : (جلا الساقي الكريم لنا شرابا .. رأينا فيه العجب العجابا .. ونادى أيها الندمان فاسعوا .. إليها تغنموا منها الثوابا .. شراب العارفين بها هلموا .. فإن الوقت راق لها وطابا .. إذا شرب الفتى منها نصيبا .. يوفق وهو في السكر الشرابا) وختمها بقوله : (إلهي كن به عون ابن زين .. وسامحه إذا سكن الترابا .. وصل على أجل الرسل طه وأرفعهم وأكرمهم مآبا .. صلاة ما بكت عين لحزن وساق الريح في الجو السحابا) قلت توفي معمرا بعد الستين والثمانمائة وكراماته وأحواله مذكورة مشهورة نفعنا الله به ، وقد ذكره الزركلي في الاعلام (6: 368) فقال : ” محمد بن الزين (760 – 845 ه) (1359 – 1441 م) محمد بن زين بن محمد بن زين بن محمد بن زين الطنتدائي الأصل النحراري الشافعي ويعرف بابن الزين (شمس الدين أبو عبد الله) مقرئ نحوي ناظم ولد قبل سنة 760 ه بالنحرارية من الغربية بمصر وتعلم بالقاهرة من آثاره : شرح منظومة ألفية ابن مالك في النحو منظومات في القراءات وديوان شعر كبير”.

وقال عنه السخاوي في الضوء اللامع : ” محمد بن زين بن محمد بن زين بن محمد بن زين الشمس أبو عبد الله الطنتدائي الأصل النحراري الشافعي ويعرف بابن الزين ولد قبل الستين وسبعمائة بالنحرارية من الغربية ونشأ فحفظ القرآن بأبيار وارتحل إلى القاهرة فحفظ الشاطبيتين والتنبيه والألفية وتلا بالسبع وتمام إحدى وعشرين رواية على الفخر البلبيسي إمام الأزهر وأذن له وعليه بحث الشاطبيتين وتفقه بالعز القليوبي والشمس الغراقي وحضر دروس الأبناسي كثيرا بل أخذ عن البدر الزركشي ثم الكمال الدميري وآخرين وقرأ في النحو على عمر الخولاني المغربي وسمع بجامع الأزهر الصحيح على التاج محمد السندبيسي ونظم السيرة لفتح الدين بن الشهيد على ناظمها ، وحج مرتين وشرح ألفية ابن مالك نظما وكذا الرائية وأفرد لقراءة كل من القراء السبعة منظومة وله نظم كثير في العلم والمديح النبوي وأفرد جملة من منه في ديوان كبير جدا ومع ذلك فنظمه فوق الحصر وهو صاحب المنظومة المتداولة في الوفاة النبوية وكذا عمل قصة السيد يوسف عليه السلام في ألف بيت وسبك أربعي النووي في قصيدة ، وامتدح شيخنا بما أوردته في الجواهر وكانت له قدرة على النظم وملكة قوية ويستعمل الجناس إذا أراد وهو مطبوع في غالب شعره على صناعة المعاني والبيان في المقابلات ونحوها ولا يتحامى أحيانا الألفاظ المطروقة على ألسنة العامة بل ربما وقع في شعره اللحن والظاهر أنه لم يكن يمعن التأمل فيه ولكلامه وقع في القلوب وفيه حكم ومعان ، كل ذلك مع الصلاح والزهد وكونه خيرا منورا مهابا ذا أحوال وكرامات وقد حدث بالكثير من نظمه وأخذ عنه غير واحد من أهل تلك النواحي وغيرها من القراءات وممن أخذ عنه الشهاب بن جليدة والزين جعفر السنهوري ..

وبلغنا أنه كان أصم فإذا قرأ عليه يدرك الخطأ والصواب بحركات شفاه القارىء لوفور ذكائه مع صلاحه ، وممن كتب عنه من نظمه ابن فهد والبقاعي ويقال إنه كان في أول أمره جزالا وأنه تزوج امرأة عمياء يقال لها ابنة معمر فحثته على القرآن فاعتذر بأنه فقير فأعطته ما دفعه لمن أقرأه القرآن فكان ذلك فاتحا له إلى الخير حيث ارتحل وارتقى لما تقدم وحكي هو أنه عني بمدح النبي (ص) مدة ثم ترك وتشاغل بنظم غيره فرأى في منامه النبي (ص) منقبضا عنه فحصل له هم عظيم فأشار عليه بعض الصالحين بالرجوع لما كان عليه فامتثل وأنه ورد عليه بعد ذلك مطالعة من شخص يقال له ابن ريحان من خدام المدينة فيها أنه رأى النبي (ص) فقال له : ” بلغ سلامي محمد بن زين وقل له إني راض عنه ويرجع لما كان عليه ويقل من عشرة الناس ويأكل من خبز الشعير ” ، وكذا حكى أنه قال في بعض نظمه ما معناه أن الله يرضى الكفر للكفار فطلبه العيني للإنكار عليه فقال له قد قال جماعة من العلماء إن المراد بالعباد في الآية خاص أي لعباده المؤمنين ذكر ذلك النووي في الأصول والضوابط فأحضر التفاسير فوجد الحق معه فأكرمه وعظمه والبيت المشار إليه هو : (ويرضى لأهل الكفر كفرا وإن أبوا .. وما كان مقدورا فلم يمحه الحذر) .. مات في مستهل ربيع الأول سنة خمس وأربعين بعد رجوعه من الحج رحمه الله وإيانا .. ومن نظمه : (تقطعت بمدى التبريح أوصالي .. كأن ذاك النوى بالقطع أوصالي .. أصبحت للعين منكورا وعرفني .. سقم كسيت به أثواب أنحال .. انظر لحالي تراني بالضنى عجبا .. تغيرت منه بين الناس أحوالي .. ومقلتي لم تزل بالليل ساهرة .. ترعى النجوم بإدبار وإقبال) .. وعندي في معجمي والوفيات من نظمه غير هذا ونظمه سائر.

ومن تلاميذه الشيخ برهان الدين إبراهيم العدوي .. يقول عنه المصنف : (ومنهم الشيخ الكبير العارف النحرير الشيخ برهان الدين إبراهيم ابن الشيخ شمس الدين محمد العدوي الرفاعي النحريري قدس سره) تتصل إجازته بحضرة الإمام الرفاعي رضي الله عنه من طريق والده حتى تنتهي إلى القطب الكبير الشيخ أبي الفتح الواسطي خليفة مولانا وسيدنا سلطان الرجال السيد أحمد الكبير الرفاعي رضي الله عنه وأثنى عليه البقاعي في (عنوان الزمان) وقال في ترجمته إبراهيم بن محمد بن علي بن أحمد بن أبي بكر بن شبل بن محمد بن خزيمة بن عنان بن محمد بن مدلج الشيخ الإمام العالم برهان الدين ابن الشيخ الإمام العلامة شمس الدين البديوي العدوي النحري الشافعي الرفاعي ولد بعد سنة ثمانين وسبعمائة بالنحرارية وقرأ به القرآن وصلى به وحفظ العمدة والتبريزي وألفية ابن مالك وأخبرني أنه عرضهم على السراجين البلقيني وابن الملقن وبحث في التبريزي والألفية على الشيخ نور الدين علي بن مسعود النحريري وولده وحج سنة خمس وعشرين وثمانمائة وتردد إلى القاهرة وإسكندرية مرارا ورحل إلى دمياط لزيارة الصالحين وعني بنظم الشعر وسنايا الطريقة الثابتة ففاق والده في ذلك وذكر أنه سمع كتاب (الشفا) للقاضي عياض بأقوال الجبرتي بالإجازة على قاضي النحرارية برهان الدين إبراهيم أحمد بن البزاز الأنصاري الشافعي قبل هذا القرن بيسير بسماعه على محمد بن جابر بن أحمد القبيسي الوادي أثناء سنة أربع وأربعين وسبعمائة بقوله : ” حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد الخزرجي حدثنا سليمان بن موسى الكلاعي حدثنا القاضي عياض وحكى لي الشيخ برهان الدين بن البديوي المذكور قال حدثنا شيخي الشيخ شمس الدين العطار قال توجهنا في صحبة سيدي يوسف العجمي إلى الاسكندرية لزيارة سيدي يحيى الصنافيري وكان مجذوبا لا يفيد كلامه ولا يجيب سائله بكل ما يريد ولا تنضبط أحواله مع كل أحد قال فتلقى الشيخ خارج باب إسكندرية ثم قال يوسف : (ألم تعلم بأن صيرفي .. أحك الأصدقاء على محكي .. فمنهم بهرج لا خير فيه .. ومنهم من أجوزه بسبك .. وأنت الخالص الذهب المصفى .. بتزكيتي ومثلي من يزكي) ارجع من هنا وعاد على ما كان عليه من الوله والكلام الذي لا ينضبط قال فرجع الشيخ يوسف ولم يدخل إلى الإسكندرية انتهى ، قلت توفي الشيخ برهان الدين إبراهيم البديوي الرفاعي سنة أربع وستين وثمانمائة بالنحرارية وقبره مع آبائه برواقهم يزار ” ، وأضاف السخاوي في ترجمته : ” وعني بنظم الشعر وسلك طريق ابن نباتة ففاق والده في ذلك وكذا حل المترجم كأبيه إلا أن والده كان قد فاق أهل عصره فيه سيما وهذا لم يجد من مدة متطاولة من يذاكره فيه ولا من يكتب له فيه شيئا وقد لقيه ابن فهد والبقاعي وكتبا عنه من نظمه وقال ثانيهما إنه رآه مشتملا على اللطافة الزائدة والذهن السيال وإدراك النكتة الأدبية بسرعة وحلاوة النادرة ومما كتباه عنه ما أنشده بالحجرة النبوية : (نادى منادي الصفا أهل الوفا زوروا .. بشراك قلبي ما هذا الندا زور .. قم شقة البين والهجران قد طويت .. وأسود الصد بعد الطول مقصور .. يممت نحو الحمى يا صاح مجتهدا .. وللذيول بصدق العزم تشمير) .. “.