التنمية المجتمعية بين الواقع والخيال

دائما ما يثار الهجوم على الأحزاب والقوى السياسية بحجة أنها جميعا تسلك مسلك التنظير وتبتعد عن مشكلات الواقع المحلي وأنها لا تملك حلولا فعلية للمشكلات القائمة وأنها إذا وصلت للسلطة فسوف تفشل بسبب ذلك وأنه لا فارق بينها وبين النظام القائم ..

وهذا الطرح كله ساذج ومتهافت حيث كانت لي تجربة عملية في الفترة من عام 2011 وحتى عام 2013 من خلال مبادرة الطليعة المصرية للتنمية المجتمعية في دلتا مصر والتي دشنت أعمالها في محافظة الغربية وشاركت فيها الإدارة المحلية مع عدد من الأحزاب والجمعيات والغرف التجارية .. ومن خلال هذه التجربة الجديرة بالتسجيل سوف نتمكن من معرفة الكثير مما يمكن عمله على صعيد المجتمع المحلي بشكل منظم وواقعي لذا فقد رصدت خطوطها العريضة وفي مقدمتها إعادة توصيف لمهمة الإدارة المحلية.

من أهم وظائف الحكومات في العصر الحديث تحقيق الرفاهية لشعوبها ، وتسعى لذلك عن طريق الوزارات والأجهزة الحكومية المختلفة وفي المقدمة منها الإدارة المحلية.

والإدارة المحلية هي نقطة التماس الأساسية بين المواطن والحكومة وهي التي تتعامل مع احتياجاته الدورية والمنوط بها حل مشكلاته المتعددة وتقديم الخدمات الأساسية.

وتعاني الإدارة المحلية حاليا من الجمود حيث التفكير التقليدي (تعتبر نفسها رأس الجهاز البيروقراطي وتعتبر تسيير الأعمال الروتينية إنجازا كبيرا) والعجز عن التواصل مع المجتمع (بسبب الأداء النمطي والترهل الإداري).

أما تحقيق الإنجازات الملموسة التي تحقق (الرضا الشعبي) فهو مرتبط بتغيير مفاهيم ومقاصد الإدارة المحلية وتغيير أولوياتها من (مقدم خدمة) إلى (محفز تنمية) بما يستتبعه ذلك من تغيير في الخطط والاستراتيجيات وعلى رأسها إدارة موازنة المحافظة.

وإصلاح الإدارة المحلية لن يتحقق لمجرد إحلال أشخاص محترمين مكان أشخاص فاسدين (لأن الشخص الجيد سوف يجد صعوبة بالغة في التعامل مع الجهاز التنفيذي التقليدي) وإنما المطلوب هو تغيير هيكلي متدرج يساعد على تحقيق الإنجازات المنشودة.

ومن أهم التغييرات المطلوبة وجود جهاز معاون للمحافظ تكون مهمته الأساسية القيام بمهمة التنمية المجتمعية ومتابعة تحقيق الإنجازات والسعي لتحقيق حالة (الرضا الشعبي) بكل الطرق والوسائل الممكنة وفي كل القطاعات (سياسية واقتصادية واجتماعية) لتحقيق النجاح في المحافظة ومن ثم في كل البلاد ، وهذا الجهاز يشرف على الجمعيات التعاونية المكلفة ببعض مهام المحليات.

وقد طرحنا على أنفسنا سؤالا هاما وهو : ما هي المهمة المطلوبة أي الإنجازات اللازمة لتحقق حالة (الرضا الشعبي) .. وجاءت الإجابة ممثلة في أربع محاور أساسية هي (الأمن ، الاحتياجات ، الدخل ، الأمل في المستقبل).

أولا : تحقيق الأمن الاجتماعي بمفهومه الشامل : ضبط الأسعار وحماية المستهلك ، تحقيق الأمن الجنائي ، سيادة القانون ، تحقيق المطالب الفئوية وإنهاء الإضرابات العمالية واحتجاجات الموظفين بحلول عملية تلبي متطلباتهم وليس بالقبضة الأمنية.

ثانيا : تحسن الخدمات المقدمة للمواطن كما وكيفا : وعلى رأسها الخدمات الصحية والطاقة والمرافق الأساسية والبنية التحتية وتوافر المواد التموينية (الخبز ، البنزين ، السلع الحيوية) بل يجب أن يتعدى ذلك إلى مرحلة (الخدمة الممتازة).

ثالثا : تحقيق ارتفاع ملحوظ في مستوى دخل الفرد والأسرة : وهو مربط الفرس في العملية التنموية ويعتمد بصورة أساسية على قدرة الإدارة المحلية بوصفها (محفز تنمية) على تحقيق أمرين .. خلق فرص عمل وتحقيق فائض في الموازنة.

رابعا : وجود مشروعات قومية للمحافظة تعطي أملا في المستقبل حيث يقوم قطاع التنمية المجتمعية بعمل قاعدة بيانات شاملة للمحافظة وإنشاء شبكة علاقات عامة محلية ودولية وذلك لجذب تمويلات تساعد المحافظة في تلك المشروعات.

ثم طرحنا سؤالا آخر وهو : كيف يمكن تحقيق هذه المهمة الصعبة ؟ .. وكانت الإجابة هي أن يتم تحقيق هذه المهمة عن طريق وضع خطة طموحة تعتمد على تعظيم الاستثمار الحكومي والأهلي المشترك في مجال التعاونيات وهو ما يحتاج إلى توافر جودة المرافق والعمل في بيئة آمنة وأجواء من السلم الاجتماعي ، وهذه الأربعة تشكل هرم التنمية المحلية.

والتنمية المحلية مرتبطة قطعا بالأوضاع الاقتصادية للدولة ، وقد مر الاقتصاد المصري عموما بتقلبات متعددة عبر مراحل التاريخ الحديث بسبب تنوع الأنظمة الاقتصادية ما بين اقتصاد موجه واقتصاد حر وآخر مختلط ، ومن الحقائق التاريخية أن مصر نهضت دائما عندما كانت الدولة تتدخل في العملية الاقتصادية بصورة مباشرة (تجارب بطليموس وابن طولون ومحمد بن قلاوون ومحمد علي باشا وجمال عبد الناصر) بينما أخفقت في العهود الإقطاعية (تجارب الأباطرة الرومان والمماليك الشراكسة حيث توزع الأرض على الأمراء) واضمحلت تماما في عهود الاحتلال (تجارب البيزنطيين والعثمانيين حيث تدفع مصر خراجا هائلا للساكن على ضفاف البوسفور).

وفي عام 1975 م. انتقلت مصر للدوران في الفلك الأمريكي حيث الانفتاح الاقتصادي والتجارة الحرة (تعتمد المدرسة الأمريكية على القطاع الخاص وتجعل الدولة مجرد منظم للسوق لا يتدخل فيه مثل شرطي المرور كل مهمته التوجيه والتيسير وهو أمر جيد في أمريكا لوجود فرص استثمار عالية ومواد خام وأراضي شاسعة لكن مصر أقرب لأجواء المدرسة الأوروبية التي تجعل للدولة دورا حيويا في إدارة الاستثمار حتى لا يسيطر القطاع الخاص على المرافق الحيوية أو يحتكرها خاصة مع ضعف الموارد وزيادة السكان) ، وهنا يصبح الاستثمار الحكومي من الواجبات الملحة لمواجهة أخطار العولمة لكن الواقع الاقتصادي لا يسمح بذلك لذا كان اللجوء إلى فكرة التعاونيات حلا جيدا لتكون بديلا عن الاستثمار الحكومي.

وقد سعى نظام مبارك على امتداد ثلاثين عاما للعمل على تنفيذ الأجندة الأمريكية في منظومة الاقتصاد المصري وفي القلب منها سياسة الخصخصة والقضاء على القطاع العام لصالح القطاع الخاص وفتح الباب أمام الاستثمار الأجنبي بوصفه السبيل الوحيد لتحقيق التقدم الاقتصادي على النمط الغربي ، وقد ساعد على ذلك تفشي الفساد والمحسوبية وغياب التخطيط بالإضافة إلى كارثة الكوارث وهي (المركزية الشديدة) في الإدارة الحكومية بحيث تتم إدارة الاقتصاد من العاصمة وتكتفي الإدارة المحلية بكونها (مقدم خدمة) فقط ولا شأن لها بإدارة المقدرات المختلفة الخاضعة لإدارتها حيث تقوم جهات أخرى من العاصمة بهذه المهمة (الوزارات والهيئات والشركات القابضة).

والتحول التدريجي من نظام (الإدارة المحلية) إلى نظام (الحكم المحلي) هو حل ناجع سوف يعجل بتمكين المحافظ والجهاز المعاون له من الإشراف على وسائل الإنتاج وفرض سياسة (الحوكمة) على النشاط الاقتصادي الحكومي بكافة قطاعاته ساعيا في المقام الأول إلى الاكتفاء الذاتي للإقليم والتقليل من حجم الواردات ، بالإضافة إلى تفويضه في توجيه ومتابعة وسائل الإعلام المحلية والجامعة الإقليمية الموجودة في المحافظة والقطاعات الثقافية وكل ما يختص بالاستثمار في الطاقة البشرية ، ويمكن للمحافظة أن يكون لها دور كبير في تطوير الإدارة المحلية في مجال التنمية المجتمعية من خلال المؤسسات التعاونية التي هي شراكة بين الإدارة المحلية والقطاع الأهلي.

فلسفة التطوير المطلوبة إذن تتمثل في قيام الإدارة المحلية بمهمة جديدة ، يعني أنها صارت (المستثمر الأول) في الإقليم وهو تغيير في الوعي الوظيفي قبل أن يكون تطويرا في الهياكل والآليات وأن يكون المقصد الأعلى للعملية التنموية هو (الإنسان) ، وبناء على ذلك يتم وضع الرؤية المستقبلية وفق منهج علمي يتوافق مع المعطيات الأولية للواقع المحلي والمسارات المتاحة مع إتاحة الفرصة لعرض كل الأفكار والأطروحات مهما بلغت درجة غرابتها لأن التغيير الحقيقي لن يحدث إلا بتجاوز الأطر التقليدية في التفكير (بنك الأفكار المتنوع والمتميز).

النطاق الجغرافي للنشاط التعاوني

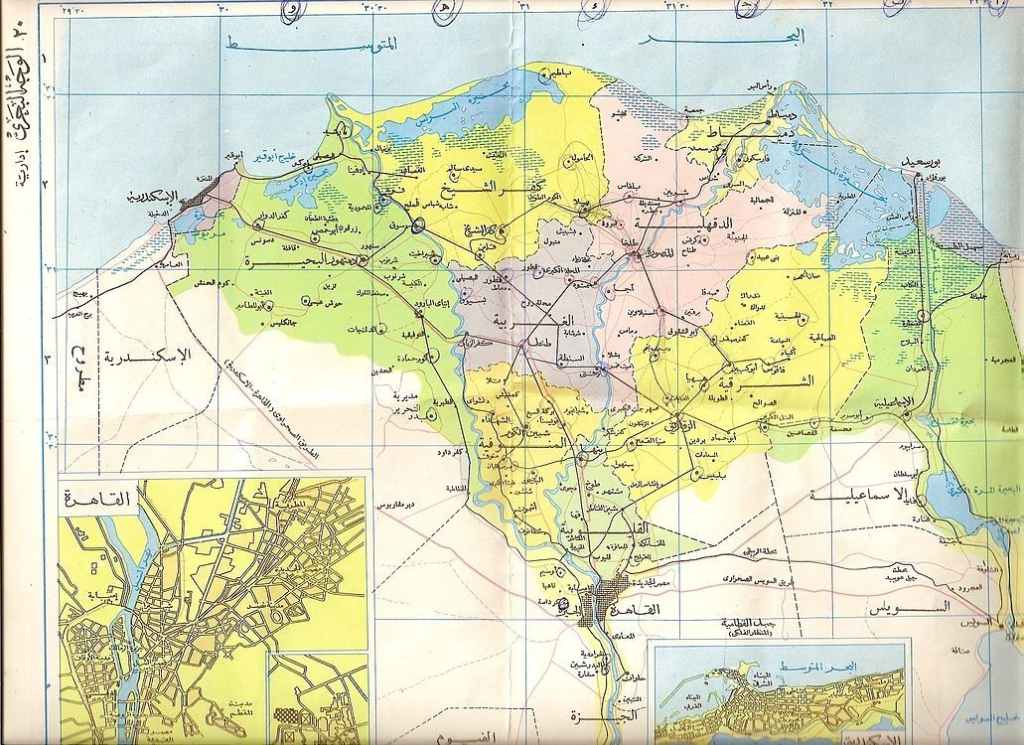

تهدف مبادرة الطليعة المصرية لدعم التنمية المجتمعية في (دلتا مصر) ، وهو ذلك الإقليم الذي تكون تاريخيا حول مصب فروع النيل السبعة وبه أخصب أراضي مصر الزراعية ويتجاوز عدد سكانه 40 مليون نسمة والذي يتكون من 8 محافظات هي : القليوبية ، الشرقية ، الدقهلية ، دمياط ، كفرالشيخ ، البحيرة ، المنوفية والغربية.

هذه المحافظات جميعا تشترك في نفس المناخ وطبيعة الحياة ونوع النشاط الإنتاجي والظروف المعيشية والمؤثرات الثقافية والمزاج السياسي والمشكلات المحلية ، يتمتع إقليم الدلتا بقصر المسافات بين وحداته الإدارية وموقعه المتميز بين القاهرة جنوبا والقناة شرقا والإسكندرية شمالا كما أنه يطل على ساحل البحر المتوسط.

وتشمل أنواع الاستثمار التعاوني كلا من :

استثمارات مباشرة : أي ترعاها المحافظة مباشرة مثل (مرفق النقل الداخلي) تحت إشراف قطاع التنمية المجتمعية وليس السكرتير العام المثقل بالأعباء (تم تحويل المرفق من استثماري إلى خدمي حتى يتم سداد العجز في موازنته التي تتجاوز الملايين سنويا) ويجب أن يحدث العكس حتى لا تفقد الثقة في الاستثمار الحكومي بحجة عدم القدرة على الإدارة السليمة ليكون ذلك بابا خلفيا إلى الخصخصة.

شراكة استثمارية : وتعني فتح الباب أمام القطاع الخاص والبنوك للمشاركة والتمويل في مشروعات تعاونية مشتركة على أن تحتفظ الإدارة المحلية بنسبة 51 % (حق الإدارة).

شراكة مجتمعية : حيث تنشئ الإدارة المحلية تعاونيات تفتح باب اكتتاب الأسهم أمام المواطنين ويشكل مجلس الإدارة بالانتخاب مع مراعاة الضوابط القانونية.

تعاونيات الخدمات العامة : تدعم المحافظة النظام التعاوني المستقل الذي يعتبر طريقا وسطا بين القطاع العام والقطاع الخاص يقوم فيه الأفراد بإنشاء مشروعات تعود بالربح على المتعاونين وتقديم خدمة ميسرة للمستهلكين وفق الضوابط القانونية والمالية المعروفة ، ومجالات عمله متنوعة ما بين حرفية وخدمية واستهلاكية ومنتجة وزراعية.

وقد انطلقت المبادرة من أبناء محافظة الغربية لتحسين الواقع المحلي بناء على تقدير أولي بامتلاك المحافظة مجموعة من نقاط التميز وهي :

الموقع المتوسط : محافظة الغربية في وسط الدلتا تماما حيث تشكل مدينة طنطا مركز دائرة تضم في محيطها عواصم ست محافظات دلتاوية هي بنها وشبين الكوم ودمنهور وكفرالشيخ والمنصورة والزقازيق كما ترتبط بدمياط عن طريق السكة الحديد وهو ما يعني أن سلعة ما تنتجها الغربية يمكن توصيلها بسهولة إلى الدلتا كله في زمن قصير نسبيا عن غيرها من المحافظات.

بين النهرين : الغربية هي واحدة من محافظتين تطلان على فرعي دلتا النيل (فرع دمياط شرقا وفرع رشيد غربا) ويمكن الاستفادة من ذلك في النقل النهري الموفر للطاقة والآمن للبيئة وكذلك إقامة المشروعات المتعددة على ضفافهما.

الطرق : يمر بالغربية الطريق رقم 1 في مصر وهو طريق (القاهرة ـ الإسكندرية) الزراعي حيث يمكن إنشاء استثمارات حكومية (خدمية خاصة بالمسافر والسيارات ومنافذ بيع للمنتجات التي سوف تنتجها المحافظة ، وكذلك تطوير طريق (طنطا ـ زفتى) الذي يعتبر شريانا موصلا إلى الشرقية ثم الإسماعيلية ، وكذلك تم عمل وصلة بين طريق (طنطا ـ كفر الشيخ) والطريق الدولي شمالا ، ولا ننسى أن مدينتي زفتى وكفر الزيات بهما أكبر مراكز النقل الثقيل في الدلتا وكلها إمكانيات صالحة للاستثمار بعمل ورش صيانة وقطع غيار.

القناة السادسة : المحافظة الدلتاوية الوحيدة التي تحتوي على قناة تليفزيونية حكومية لا يشعر بها أحد ولا تحقق نسب مشاهدة وتستهلك ميزانية كبيرة دون فائدة حقيقية لأنها يجب أن تغير فلسفتها من كونها موجهة لأبناء الدلتا إلى قناة تعبر عن أهل الدلتا عند الآخرين تقوم أساسا بمهمة ترويج المنتجات وتنشر أخبار الاقتصاد لذا يجب تطويرها لتكون فضائية مع تغيير شامل في سياستها وتطعيمها بكوادر شابة قادرة على مجاراة تطورات الزمن الحديث.

السكة الحديد : محطة القطار في طنطا هي ثاني أكبر محطة سكة حديد في مصر بعد باب الحديد وبها أكبر ورش الصيانة والتجهيز ، وتربط السكة الحديد بين الغربية وجميع محافظات الدلتا وتطويرها يؤدي إلى تسهيل كبير في التبادل التجاري كما أنه يعطي الغربية ميزة نسبية إذا قررت الاستثمار في قطاع الصحافة والنشر حيث يمكنها الوصول للدلتا كله أسرع من القاهرة.

تعدد النشاط الاقتصادي : ما بين زراعي يخدم الصناعات الغذائية وتجاري للموقع المتوسط وصناعي في مجالات عدة وهو ما يتطلب تطوير جامعة طنطا لإنشاء مراكز بحثية خادمة للبيئة المحلية لا سيما في المجال الزراعي كما يحتم الأمر امتلاك المحافظة لمساحة مناسبة من الأرض الزراعية للاستثمار التعاوني.

الموروث الصوفي : يعتبر مولد السيد أحمد البدوي الذي يقام في شهر أكتوبر من كل عام ثاني أكبر تجمع بشري في العالم الإسلامي بعد وقفة عرفات إذ يرتاده بانتظام ما يقرب من مليون شخص على مدار أسبوعين هما مدة المولد بالإضافة إلى مواسم أخرى مثل الرجبية وخروج موكب الأشاير ، ويرتبط بالعديد من الصناعات الغذائية مثل صناعة الحلويات والحمص وحب العزيز كما يمكن تطوير المنطقة المحيطة بالجامع الأحمدي لتصبح مركزا لتجارة التحف والأنتيكات.

الصناعات المحلية : يجب أن تقوم الإدارة المحلية بدعم الصناعة المحلية وأهمها شركات مصر للغزل والنسيج والنصر بالمحلة والوبريات في سمنود وطنطا للكتان وطنطا للزيوت والصابون والصناعات الكيميائية في كفر الزيات إلى جانب آلاف المصانع الصغيرة في مجالات الملابس والمفروشات والسجاد ، هذا الدعم يكون بعمل منظومة لترويج المنتجات ومراقبة جودة الإنتاج وتقديم التسهيلات اللوجيستية للصناعات ووضع خطة طموحة للاكتفاء الذاتي والتصدير وهو ما يتطلب تشريعات تعطي للإدارة المحلية الصلاحيات اللازمة لإتمام ذلك.

النشاط الرياضي : المحافظة الدلتاوية الوحيدة التي تمتلك ثلاثة أندية كانت تلعب في الدوري الممتاز في وقت واحد (غزل المحلة وبلدية المحلة ونادي طنطا) كما تلعب نوادي المالية (كفر الزيات) والصباغة (المحلة) في دوري المظاليم ، والنشاط الرياضي في العصر الحديث لم يعد ترفيها وإنما صناعة تقوم على الاحتراف وتجارة تدر دخلا وفيرا إذا أحسن التخطيط لها ووضعت في الاعتبار.

الآثار التاريخية : لا يعلم الكثيرون أن الغربية تحتوي على مناطق أثرية غاية في الأهمية .. من العصر الفرعوني أطلال معبد (نيت) في قرية صا الحجر مركز بسيون والتي كانت تعرف قديما باسم (سايس) عاصمة الملوك الصاويين وهو العصر الذي شهد تفاعلا حضاريا بين مصر واليونان مهد للحقبة البطلمية وانطلقت منه نظرية (الأم المقدسة) التي مثلتها (إيزيس) وظلت في التراث الديني لشعوب البحر المتوسط قرونا عديدة ، ومنطقة آثار بهبيت الحجارة مركز سمنود وهي من أواخر العصر الفرعوني ، وعدد كبير من الأديرة والكنائس في كل المحافظة لاسيما في قرية برما مركز طنطا وقرية إبيار مركز كفر الزيات وهما من المدن التي ازدهرت في العصر الروماني ، وكذلك عدد هائل من المساجد والأضرحة يرجع تاريخها إلى الفتح الإسلامي مثل جامع العمري والمتولي بالمحلة الكبرى.

وفي الغربية مدينة المحلة الكبرى هي رابع أكبر مدينة مصرية في عدد السكان بعد كل من القاهرة الكبرى والإسكندرية وبورسعيد (طبقا لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة عام 2016) ويليها في الترتيب بعد ذلك كل من السويس وطنطا والمنصورة وأسيوط وبقية عواصم المحافظات وهي بذلك أكبر مدن الدلتا سكانيا ، ويرجع السبب في ذلك إلى كونها أحد أهم معاقل صناعة الغزل والنسيج في الوطن العربي وهي صناعة كثيفة العمالة ومرتبطة بتجارة الملابس والأقمشة مما خلق في المدينة مجتمعا عماليا هو الأكبر في مصر حيث كان يعمل في هذه الصناعة أكثر من نصف سكان المدينة سواء في شركات قطاع الأعمال أو القطاع الخاص أو مئات المصانع الأهلية الصغيرة أو المشاغل الموجودة في البيوت.

وقد أدى ذلك إلى ارتفاع درجة الوعي السياسي في المدينة التي عرفت دوما بالمزاج المعارض للأنظمة الحاكمة وذلك على العكس تماما من الأرياف المحيطة بها والتي توالي الحكومة تلقائيا .. ففي خلال ثلاثين عاما من عام 81 وحتى 2011 كان من النادر أن يفوز مرشح الحزب الوطني في المحلة وإنما كان ممثلها في البرلمان من المعارضة أو من المستقلين بل إن انتخابات النقابات العمالية كانت أهم بكثير من البرلمان ، وفي الأحداث السياسية الساخنة تتصدر المدينة بؤرة المشهد بالطبع والذي وصل ذروته في يوم 6 أبريل عام 2008 عندما قرر أكثر من 27 ألف عامل وأكثر من 8 آلاف عاملة في شركة مصر للغزل والنسيج الدخول في إضراب كامل عن العمل للمطالبة بصرف العلاوات المستحقة وتحسين ظروف العمل.

وقد كان هذا اليوم تاريخا فاصلا في مصر لأنه لأول مرة منذ عقود تتلاقى حركة الاحتجاجات الاجتماعية مع حركة الاحتجاجات السياسية في فعالية واحدة مشتركة لأن الأنظمة الحاكمة كانت تحرص دوما على الفصل بينهما بحيث تظل القوى السياسية محصورة في الانتخابات وقضايا الحرية والديموقراطية وفلسطين وغيرها من القضايا بينما عموم الناس لهم قضايا مختلفة تماما حيث إضرابات العمال وموظفي الضرائب العقارية ومطالبات المعلمين بزيادة الرواتب وحديث الأطباء عن العجز في الأدوية ومشكلات الفلاحين الزراعية وغيرها .. وعندما يحدث التلاقي بين حركتي الاحتجاج الاجتماعي والسياسي فإن ذلك معناه الوصول إلى درجة من الوعي العام كفيل بإحداث تغييرات لا يمكن التنبؤ بها لأن آثارها سوف تتجاوز الحاضر الراهن إلى المستقبل البعيد ..

وعاصمة المحافظة مدينة طنطا ، ولا تذكر مدينة طنطا وإلا ويذكر معها التصوف .. ولا يذكر التصوف إلا ويذكر معه أهم شخصية في هذا المضمار وهو ولي الله السيد أحمد بن علي الحسيني القرشي المعروف بالبدوي (المتوفي في عام 1276 م.) والمدفون في ضريحه الكائن بالمسجد الأحمدي .. ويعد الاحتفال بمولده مناسبة كبرى لأن الطريقة الأحمدية (البدوية) هي أكبر الطرق الصوفية انتشارا في مصر ..

ويوجد في مصر الآن ما يقارب ثمانين طريقة صوفية فرعية تتبع الطرق الستة الكبرى الأساسية وهي الأحمدية (البدوية) والشاذلية والبرهامية والقادرية والخلوتية والرفاعية حيث يقدر عدد المنتسبين لها جميعا بما يقارب ثمانية ملايين شخص وفق إحصائيات المجلس الأعلى للطرق الصوفية (وهو الهيئة الرسمية الجامعة للطرق الصوفية في مصر ويرأسها شيخ مشايخ الطرق الصوفية) .. وتحتل مدينة طنطا مكانة كبيرة لدى الصوفية حيث كان آخر ثلاثة من شيوخ المشايخ من طنطا فضلا عن مكانتها الروحية ..

والطرق الصوفية ليست منعزلة عن واقع الحياة كما يظن الكثيرون بل إنها مندمجة في العمل العام الاجتماعي والسياسي والمشاركة الفعالة في الانتخابات والفعاليات المختلفة لكن يغلب عليها الولاء للنظم الحاكمة .. وليس أدل على ذلك من أن شيخ مشايخ الطرق الصوفية الحالي هو واحد من أبرز السياسيين والبرلمانيين حيث يرأس تحالف دعم مصر وكذلك هو من قيادات حزب مستقبل وطن وهو ما يدل دلالة قاطعة على أن الصوفية لا ترى فصلا بين السياسة والدين شأنها في ذلك شأن كافة أطياف العمل الإسلامي.

البرنامج العملي للاستثمار التعاوني

مصادر التمويل : (الدور الأهم لقطاع التنمية المجتمعية) ويتمثل في الآتي : (تعديل بنود الإنفاق في موازنة المحافظة لاستقطاع نسبة للاستثمار التعاوني ، الأراضي التابعة للمحافظة يتم حصرها وتؤجر للأفراد والشركات لفترة زمنية محددة ، استقطاع نسبة من الرسوم والصناديق الخاصة التي تحصلها المحافظة للاستثمار ، دعوة الجمعيات الأهلية لإعادة توزيع الإنفاق لتوجيه نسبة منه إلى مشروعات التنمية المستدامة ، المنح والقروض الميسرة من الهيئات الإقليمية والدولية ، الاستعانة بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة في أعمال التشييد المكلفة ، الاقتراض من البنوك في المشروعات التي أقرت دراسة الجدوى الخاصة بها من المتخصصين ، الصندوق الاجتماعي للتنمية يمول المشروعات المناسبة لاختصاصاته).

دورة التشغيل المأمولة : (محافظة منتجة ذات موقع متوسط تنتج سلعا يسهل نقلها إلى المحافظات المجاورة عن طريق إنشاء مراكز بيع في هذه المحافظات ثم التصدير بعد ذلك .. محافظة تشكل عنصر جذب يأتيها المواطنون من محافظات الدلتا للتسوق والتمتع بالخدمات المختلفة التجارية والزراعية والصناعية والثقافية .. محافظة جاذبة للاستثمار تفتح باب الشراكة التجارية مع القطاع الخاص وتقدم كل التسهيلات اللازمة (مثل مشروعات الهايبر ماركت والمولات العملاقة) .. محافظة قادرة على دوام التجديد والابتكار في مجالات متعددة باستثمار المقدرات الموجودة أو باستغلال الموقع المتوسط في ترويج تجارة الآخرين).

أولويات البحث العلمي والمشروعات المصاحبة له : (تطوير الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية .. هندسة الإنتاج والطرق والنقل والسكة الحديد .. الرعاية الطبية وحماية البيئة ومكافحة التلوث .. إدارة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات والتنمية البشرية .. تطوير الصناعات الكيماوية مثل الأسمدة والمبيدات).

ثانيا : المرافق الأساسية : أمر لابد منه لضمان نجاح الاستثمار : (وضع خطة شاملة للبنية التحتية مبنية على قاعدة المعلومات .. طرح تصورات للمصادر البديلة للطاقة .. امتلاك رؤية مستقبلية لعملية الإسكان داخل المحافظة ويشمل ذلك فكرة إنشاء مدن إنتاجية جديدة (مثل مدينة الحرفيين) .. توفير المواد التموينية الأساسية ودعوة الجمعيات الأهلية للمساهمة بجزء من إنفاقها في ذلك .. ضمان جودة التعليم في المحافظة وخاصة الأبنية التعليمية .. الرقابة الحقيقية على الأجهزة التنفيذية للقيام بالخدمات الأساسية).

ثالثا : البيئة الآمنة : قضايا البيئة ليست ترفا بل واجب في ظروف الدلتا وتتمثل في الآتي : (تقديم أفضل خدمة طبية ودوائية للمحافظة على الثروة البشرية .. مكافحة التلوث البيئي وحوادث الطرق .. فرض تعليمات الأمن الصناعي .. عمل مشروعات إعادة تدوير القمامة الآمنة .. الحفاظ على مياه النيل من صرف المصانع .. الاستعانة بالجهود الذاتية في القرى لإدخال الصرف الصحي .. التخطيط العمراني المتكامل والموحد وفق السياسات المرسومة (القضاء على العشوائيات نهائيا).

رابعا : السلم الاجتماعي : هو الأساس الذي بدونه لن يتحقق أي مما سبق : (حفظ الأمن الجنائي ومراعاة حقوق الإنسان .. التوعية السياسية الميدانية .. إدماج الشباب في المشروعات التنموية .. المصارحة والمصالحة الوطنية الشاملة مع كل الطوائف والأحزاب بالمحافظة .. إنشاء روابط للحقوق والحريات والوحدة الوطنية .. إنشاء هيئة شعبية تعمل على التواصل بين الإدارة المحلية وجموع المواطنين .. دعوة طلاب الجامعة لمحو أمية الريف والأحياء الشعبية وفق خطة ممنهجة .. توجيه جهود جامعة طنطا نحو التأهيل الجاد لسوق العمل).

الواقع السياسي والاجتماعي في الأقاليم

أتابع باهتمام شديد تلك المعارك الفكرية التي يثيرها عدد من المثقفين والإعلاميين والكتاب والسياسيين في مواضيع شتى تصطبغ بصبغة سياسية توحي وكأنهم قادة رأي وزعماء فكر لكن الحقيقة هي أن تأثيرهم جميعا لا يتعدى حدود الغرف المغلقة أو صفحات التواصل الاجتماعي لأنه في الأحياء الشعبية والضواحي والعشوائيات والقرى والعزب والنجوع لا يوجد أي امتداد لهذه الأفكار سواء كانت قومية أو يسارية أو ليبرالية أو حتى عروبية وذلك على مستوى الفكر والسياسة معا ..

التواجد الحقيقي على أرض الواقع محصور بين فريقين كبيرين هما القوى الإسلامية بتنويعاتها المختلفة وشبكة المصالح العائلية والقبلية المرتبطة بالدولة (الفلول) حتى يومنا هذا .. ولا شك أن فئات كثيرة سعيدة الآن لإقصاء الإسلاميين بالقوة من الساحة السياسية لأسباب مختلفة عند كل فئة لكن الواقع الحالي لا يجب أن يلهينا عن إدراك مجموعة من الحقائق يعرفها كل من خاض معترك الحياة السياسية .. ألا وهي : (أي انتخابات تحت ظروف طبيعية عادلة سوف يتقاسم نتائجها الإسلاميون والفلول .. أي حراك سياسي سلمي في أجواء طبيعية سوف يكون غالبيته من الإسلاميين .. أي ثورة شاملة حقيقية في البلاد سوف يكون الإسلاميون حاضرين فيها بقوة .. أي مسار سياسي انتقالي سوف يكون الإسلاميون والفلول من أهم العناصر فيه).

ويمكن تفهم دعم الدولة لأنصارها حيث علاقة تبادل المصالح واضحة ولا تحتاج لإثبات حيث لا يمكن أن يحدث ذلك إلا بتغييب اللاعب رقم واحد من الساحة بالقوة الغاشمة .. لكن التيار الإسلامي لا يزال يحتفظ بجماهيرية لا بأس بها رغم كل ما وقع عليه من قبل النظام بل ربما تزداد الشعبية مع أجواء القمع .. وهناك كتلة لا يستهان بها من الناخبين يظل اختيارها الأوحد هو انتخاب الإسلاميين (10 مليون ناخب في الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة عام 2012 وهي مجموع أصوات مرسي (5.5 مليون) وأبو الفتوح (4.5 مليون) أي ما يشكل 20% ممن لهم حق الانتخاب و40% ممن شارك بالفعل وهي نسبة ضخمة تجعلهم في المقام الأول حتى بدون تحقيق الأغلبية المطلقة لأنه لا يوجد منافس على نفس المستوى) .. وتتلخص أسباب تفوق الإسلاميين الدائم في الساحة السياسية لمجموعة من الأسباب يمكن تلخيصها في الآتي :

التنظيم : حيث القدرة على توزيع الأدوار وبناء مستويات إدارية من القاعدة للقمة وهو ما تفتقده كل القوى السياسية التي يريد كل فرد فيها أن يكون الزعيم الأوحد .. وقد كانت الفرصة متاحة أمام الجميع بعد ثورة يناير لإنشاء الأحزاب لكن لم يجتهد أي تيار سياسي في محاولة صناعة تنظيم حزبي واكتفى بتوجيه النقد للإسلاميين ووصفهم بكلمة (الخرفان) للحط من شأنهم لكن في الحقيقة يتميز كل الإسلاميين بالقدرة على تنظيم أنفسهم بشكل جيد نسبيا وهذه نقطة قوة وليست مسبة.

الفكرة الجامعة : حيث الفكرة العامة بسيطة وواضحة ويمكن طرحها بسهولة أمام جميع طبقات المجتمع وفئاته بعيدا عن تنظيرات المثقفين المعقدة ومصطلحاتهم الطنانة والمرتبطة غالبا بمفكرين أوروبيين .. وهذه الفكرة قابلة للترويج (سلعة ناجحة بلغة السوق) طالما لم تتعمق في الخلافات الفقهية بين المذاهب أو التراشقات التاريخية بين الجماعات الإسلامية وبعضها البعض لأن المواطن البسيط ينظر للإسلاميين جميعا على أنهم شيء واحد وهذا أمر إيجابياته أكثر من سلبياته.

التفاني في العمل : حيث الإخلاص والاجتهاد وأخذ المسألة بالجدية اللازمة لنجاحه بل والاستعداد للتضحية في سبيل تلك الفكرة وهذا بالتبعية أدى إلى انتشاره في كل الأجيال رجالا ونساء وبين كافة القطاعات الشعبية والمهنية وهو ما لا يتوافر لأي تيار سياسي آخر ، ويحاول البعض تبرير ذلك بأن الدولة كانت تسمح للإسلاميين سابقا بالعمل وتضطهد الآخرين بينما الحقيقة أن الإسلاميين أصروا على العمل في جميع الأجواء بينما اكتفى الآخرون بالنضال في مسارات آمنة نسبيا.

التجذر الاجتماعي : الإسلاميون ليسوا كائنات من الفضاء الخارجي كما يحاول البعض تشبيههم وليسوا أصحاب ثقافة وافدة على البلاد بل العكس هو الصحيح لأنهم إفراز طبيعي للحاضنة الدينية الشعبية المتجذرة في مصر منذ آلاف السنين وهم من بسطاء الناس ومن وسطهم وليسوا غرباء عنهم وهم معروفون للقاصي والداني بتميزهم الأخلاقي وخدماتهم للجميع .. ويدرك الجميع أن الإسلاميين المصريين هم قادة الحركات الإسلامية في العالم على اختلافها وتنوعها وليسوا تابعين لأحد.

من كل ما سبق نخلص إلى استنتاج هام وهو أن هناك تيار سياسي في مصر (التيار الإسلامي بتنويعاته المختلفة) يشكل اللاعب رقم واحد (لكنه مرفوع من الخدمة مؤقتا) .. والظروف الحالية ليست دائمة للأبد بل ربما يكون التغيير أقرب مما نتصور .. والقارىء للتاريخ يعلم جيدا أن القمع لن يقضي على التيار الإسلامي ولكنه فقط يعطل مسيرته لبضع سنوات .. وطالما ليس هناك أمل في ظهور تيار وطني حقيقي وجاد منافس للإسلاميين في المستقبل القريب فإن من واجب كل مخلص أن يسهم في ترشيد التيار الإسلامي نحو وجهة أكثر اعتدالا وذلك ببساطة لأنه ربما يكون في يوم ما هو التيار السياسي الوحيد الذي يملك شعبية حقيقية على الأرض في عموم البلاد بل ربما تصبح الانتخابات في يوم ما عبارة عن منافسة بين الأحزاب الإسلامية بعضها البعض دون غيرها ..

لكن عوامل نجاح الإسلاميين في المستقبل مرهونة بشروط هي : (أن يتمكن الإسلاميون من بناء نخبة سياسية وثقافية تحل محل النخب المهترئة .. أن يتجاوز الإسلاميون الخلافات التي بينهم وممارسة السياسة تحت مظلة واحدة .. أن تتمكن طائفة من الإسلاميين من اجتذاب الملايين من الأزهريين والمتصوفة .. أن يظهر من بينهم قيادة جماعية ذات عقلية سياسية قادرة على فهم الواقع ومتطلباته .. أن يتحول جزء من الإسلاميين إلى تبني مشروع وطني يملك رؤية إصلاحية حقيقية .. أن يصل بعض الإسلاميين إلى درجة النضج الملائم قبل أن تتغير الظروف الحالية).

هناك بالطبع من لن يعجبه هذا الطرح رغم واقعيته الشديدة حيث يبحث عن الحل المثالي سواء عند المثقفين من دعاة الليبرالية والعلمانية أو من أبناء التيار الإسلامي لكن التجارب علمتنا أنه ما لا يدرك كله لا يترك جله .. والتدرج طبيعة بشرية .. والزمن جزء من العلاج ..

مثال ذلك عندما تراجع جماعة إسلامية أفكارها بغية نبذ العنف والسير نحو الدعوة بالحسنى والتعايش السلمي فإننا يجب أن نشجع ذلك وندعمه وعندما يتعلم الإسلام السياسي من أخطائه ويصحح مساره في طريقه نحو نبذ الطائفية السياسية والتخلص من الشحن العاطفي فإننا يجب أن نرحب بذلك وعندما تقرر مجموعات سلفية تعديل اجتهاداتها الفقهية في اتجاه التخلص من حرفية النصوص فيما يتعلق بالشأن العام وتسعى للتعامل مع المجتمع بانفتاح فإننا يجب أن نفرح لذلك وعندما يسعى علماء مجتهدون في مسألة التقريب بين المذاهب والسعي للقضاء على العداوات داخل الدين الواحد فإننا يجب أن نتفهم ذلك ونتمنى نجاحه وعندما تسعى المؤسسات الدينية باتجاه تدعيم أواصر الوحدة الوطنية بين المسلمين والمسيحيين في الوطن الواحد فإننا يجب أن نكون أول المرحبين بذلك ..

هذا لو كنا فعلا نريد الخير لبلادنا ونسعى للعلاج الفعال لمشكلاتنا أما لو كان الهدف هو التربص والهدم أو الريبة والشك فسوف يكون من السهل وقتها شيوع السخرية والتحقير من الجميع ودوام الاستهزاء بأي جهد إصلاحي وهو ما يعبر عن حالة من الطفولة العقلية وغياب النضج اللازم للإصلاح سواء عند بعض الإسلاميين أو عند مدعي الإصلاح من المثقفين.

وسواء كنت مثقفا تنويريا تسعى لنشر قيم الحداثة ومحاربة الرجعية أو كنت مصلحا اجتماعيا تتبنى القيم المحافظة وتسعى لنشر الأخلاق والفضيلة فإنه يجب عليك أن تكون متحليا بصفة هامة ألا وهي الواقعية في التفكير حيث الفهم الحقيقي للناس ودوافعهم وما يؤثر في حياتهم بصورة عملية بعيدة عن التنظير والمصطلحات المعقدة (خاصة في محافظات الأقاليم التي يشكل ريفها وحضرها 70 % من سكان مصر).

في عام 2012 م. التقيت بعدد كبير من أهلنا في الريف في إطار نشاطات مبادرة دعم التنمية المجتمعية حيث كان موضوع الساعة هو نتيجة الانتخابات البرلمانية والرئاسية والتي كانت مثيرة للغرابة في عدد من القرى .. كان التصويت في البرلمان كاسحا للإخوان بينما نفس هذه القرى صوتت للمرشح أحمد شفيق بالإجماع رغم أن الفارق الزمني بين النتيجتين هو ستة شهور فقط ..

وقد فسر لي واحد من أهلنا هذا التناقض بقوله : ” شوف يا با الحاج .. الإعلام بيقول إننا أعطينا صوتنا للإخوان في البرلمان عشان السكر والزيت والدعاية الدينية .. والإخوان بيقولوا إننا أعطينا أصواتنا لشفيق في الرئاسة عشان احنا فلول وجهلة والإعلام غاسل دماغنا .. لكن الحقيقة لا دي ولا دي .. احنا في المرتين كنا قاصدين اللي عملناه وعارفين كويس بنختار ليه ..

احنا أعطينا الإخوان في البرلمان عشان ده المجلس اللي بيعبر عن رأي الناس ولازم يكون فيه حد يعارض عشان الحكومة تتفرمل شوية وتبطل تبقى مفترية ” .. فسألته : ” وليه الإخوان .. في أحزاب معارضة كتير ” .. فأجاب في بساطة كأنه يحادث شخصا ساذجا وقال : ” يا با الحاج مفيش أحزاب في مصر .. دي حاجات في مصر والجرايد بس .. لكن اللي خبط على بابي تلاتين سنة هم الإخوان بس ” ..

سألته حائرا : ” طب ليه انتخبتوا شفيق ؟؟ ” .. تدخل واحد آخر في الحوار وقال لي : ” لا يا أستاذ .. الرياسة موضوع تاني .. لازم الريس يكون متوافق مع الجيش عشان المركب تمشي .. الرياسة لا يمكن تسلك مع أي معارضة ولا يمكن تصفالهم ” .. فقلت له : ” لكن ده اختيار الناس الحر ” ، فقال في هدوء : ” يا أستاذ .. لو شايف إن اختيار الناس بس كفاية تبقى لا مؤاخذة أنت فهمك محدود في السياسة ” ..

تدخل رجل كبير في السن وقال لي : ” يا دكتور احنا مش بصمجية ولا متخلفين .. احنا غرضنا نحافظ على بلدنا ” .. وأشار إلى ساحة القرية وهو يكمل قائلا : ” شايف .. دي مدرسة وجامع ومحطة صرف صحي وبيت مال للمحتاجين .. كل ده عاملينه بالجهود الذاتية .. احنا ملناش بلد تانية ومش حمل معركة تقوم .. أما هم فريق منهم ممكن يروح قطر والتاني يروح الإمارات ” ..

وأكمل كلامه : ” يا دكتور .. احنا مش قابلين وصاية من أي حد .. من كام شهر حضر هنا الجماعة بتوع الثورة مستمرة وسمعناهم ونفضنالهم لأنهم بيقولوا شعارات مش ماشية مع مزاجنا ولا حياتنا .. وقبلها حضر الجماعة السنية (يقصد السلفيين) وكلمونا عشان نهدم المقام اللي في الجامع الكبير فقلنا لهم ده مستحيل .. هو الكل ليه عايز يمشينا على هواه .. احنا أحرار في حياتنا وعيشتنا وديننا وشغلنا ” ..

تكلم واحد من الشباب متابعا : ” يا باشا احنا بنسمع كلام عجيب من بتوع المرأة (يقصد المجلس القومي للمرأة) .. يقولك المرأة وحقوقها وغيره من الكلام الكبير وهما لا يعرفوا أي شيء عننا .. عندك أنا مثلا .. أنا ومراتي موظفين الصبح .. وبعد الظهر أنا بأساعدها في شغل البيت وهي بتساعدني في شغل الغيط .. حياتنا مستقرة ومش أنا لوحدي .. احنا فعليا عايشين أحسن من البندر .. “

قلت في خفوت : ” ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان ” .. أجاب في قوة : ” يا باشا أنا متفق معاك لكن احنا تعبنا لغاية ما وصلنا لمستوى معيشة متوازنة ومش مسموح لأي حد يحاول يغير فيها ويكفي إننا بنزرع وننتج بجد ونورد الأكل .. وغيرنا فالح في الكلام بس .. يا باشا لو تقدر توصل صوتنا قل لهم إن احنا قاريين وعارفين كل حاجة لأن الكل فاكر نفسه هو الفهيم الوحيد وعامل علينا أبو العريف ” !!!!

على هامش الانتخابات

دلالات الأرقام : في الوقت الذي يتابع العالم فيه المشهد الهوليودي لانتخابات أمريكا كنت أتابع باهتمام أرقام انتخابات مجلس النواب في مصر خاصة نسب الحضور ومقارنتها بجميع الانتخابات التي عاصرتها على مدار ثلاثين عاما خاصة في دوائر المحلة الكبرى (البندر والمركز) حيث هناك شغف قديم لدي بمتابعة أحداثها ونتائجها ..

ومن وجهة نظري فإن تتبع نسبة حضور الناخبين يعطينا فكرة عامة عن المزاج السائد حيث كانت نسبة الحضور في عام 2005 تبلغ 14 % في دائرة بندر المحلة وارتفعت في انتخابات عام 2011 إلى 46 % ثم عادت في عام 2020 لتصل إلى قرابة 21 % وهو الأمر الذي يراه البعض متماشيا مع سير الأحداث ..

أما في المركز فكانت نسبة الحضور في عام 2005 تبلغ 28 % ثم ارتفعت في عام 2011 إلى نسبة 42 % ثم وصلت في انتخابات 2020 إلى 34 % (في عام 2005 حصل أحد المرشحين المستقلين في المركز وهو اللواء سيد جبر على 64 ألف صوت وهو رقم ضخم جدا في وقتها حيث الزحام الشديد في كل لجان القرى).

ربما تعطينا هذه الأرقام دلالة هامة جدا وهي أن سكان المدن (البندر) متأثرون بالأحداث السياسية المتعاقبة بينما سكان الريف (المركز) لهم عالمهم الخاص البعيد كل البعد عن هذه الأحداث فكانوا حاضرين بقوة في كل الانتخابات ولم تؤثر عليهم 25 يناير ولا 30 يونيو وما تبعهما من تطورات بعيدة عن مجرى حياتهم ..

ولعل الصورة تتضح أكثر إذا حاولنا عمل جدول إحصائي يشمل الأعوام الثلاثين الماضية من عام 1990 وحتى عام 2020 ويضم جميع الانتخابات في الشعب والشورى والمحليات ودراسة نسب الحضور ونتائج الانتخابات على مستوى كل محافظة وهو الأمر الذي يعطينا فكرة عامة عن المزاج العام للناخبين ..

دلالات النتائج : ربما كانت انتخابات 2012 في مصر هي الأقل جدلا لدى كافة التيارات السياسية بسبب الظروف المحيطة بها .. وقد كنت حريصا على متابعة نتائج الجولة الأولى في محافظة الغربية بصرف النظر عن النتيجة النهائية في جولة الإعادة لأنها أكثر دقة في التعبير عن الواقع المحلي والمزاج العام للناخبين في محافظات الوجه البحري (وهم نصف سكان مصر تقريبا) والتي كانت نتائجها متقاربة مع محافظة الغربية .. وقد جاء ترتيب أصوات المرشحين كالتالي : أحمد شفيق 459 ألف ، حمدين صباحي 313 ألف ، محمد مرسي 248 ألف ، عبد المنعم أبو الفتوح 197 ألف ، عمرو موسى 150 ألف ..

ومن خلال قراءة هذه الأرقام ندرك بسهولة أن جمهور الناخبين في محافظة الغربية انقسم إلى ثلاثة أقسام متقاربة حيث توزع على تكتلات متباينة أقواها بالطبع هو التكتل المحافظ الرافض للتغيير والذي كان موحدا وقويا وملتفا حول مرشح واحد (شفيق) وحصل على أكثر من ثلث أصوات الناخبين بقليل وضم قطاعات واسعة من الريف المصري .. التكتل الثاني هو تكتل الإسلاميين والذي كان موزعا على اثنين من المرشحين (مرسي وأبو الفتوح) مما يعكس وجود درجة واضحة من الانقسام (ظهر أثره فيما بعد) وحصلا معا على أقل من ثلث الأصوات بقليل رغم الخبرة الطويلة في الانتخابات والجهد الكبير المبذول ..

أما التكتل الثالث فهو المفاجأة الحقيقية في هذه الانتخابات حيث قرر ثلث الناخبين اختيار طريق ثالث ورفض التصويت لمرشحي التكتلين السابقين ويمثله مجموع أصوات المرشحين (حمدين وعمرو موسى) .. وهو تكتل حائر لأنه انقسم في جولة الإعادة بين الفريقين لكن نتائج الجولة الأولى تؤكد بوضوح أن هناك قطاعا واسعا من الناخبين في البنادر والمراكز رفضت الاستقطاب وكان لها اختيار حر بعيدا عن التيارات التقليدية وكسرت نظرية الصراع الثنائي التاريخي بين الفريقين الكبيرين .. وأزعم أن هذا التيار العريض في الوجه البحري يعبر عن وجهة نظر قد تشكل في يوم ما ملامح تيار سياسي جديد ..

تقسيم الدوائر : النجاح الحقيقي في مضمار السياسة يحتاج إلى وجود تقسيم عادل للدوائر الانتخابية يتيح قدرا من المنافسة الشريفة .. وهناك أمثلة كثيرة على ذلك .. منها مثلا ما حدث في عصر مبارك عندما قام كمال الشاذلي بتقسيم دائرة الباجور في المنوفية حيث أبقى على القرى الموالية له في دائرته بينما اقتطع القرى المعارضة له وألحقها بدائرة أخرى .. ومنها أيضا ما حدث في محافظة الغربية مجاملة لوزير الري محمود أبو زيد حيث تم استقطاع عدد من قرى مركز زفتى وقرى مركز السنطة لإنشاء دائرة جديدة مركزها قرية نهطاي ..

ومنها ما حدث عام 2011 عندما تم إضافة مدينة ومركز سمنود إلى مدينة المحلة الكبرى في دائرة المقعد الفردي وهو الأمر الذي جعل خوض الانتخابات في المحلة صعبا للغاية وسكت الإخوان عن ذلك أملا في فوز المرشح عبد الحليم هلال من سمنود وهو ما لم يحدث حيث هزم هزيمة ساحقة أمام نائب المحلة حمدي الفخراني ..

ومنها أيضا في نفس الانتخابات ما حدث من تقسيم دوائر القوائم حيث صارت الدائرة تضم عددا من المراكز فكانت إحدى الدوائر تضم المحلة الكبرى وسمنود وزفتى والسنطة وتضم الدائرة الأخرى طنطا وكفر الزيات وبسيون وقطور ومثل ذلك في كافة المحافظات وهو ما يصب في مصلحة القوى الإسلامية فقط دون غيرها كما كانت انتخابات مجلس الشورى في نفس الفترة مشابهة حيث كانت المحافظة كلها دائرة انتخابية واحدة ..

وفي انتخابات مجلس النواب عام 2015 و 2020 وكذلك مجلس الشيوخ كانت الأمور أكثر صعوبة حيث كانت الدائرة الفردية تشمل عدة مراكز ودائرة القوائم تضم عدة محافظات مع وجود عدد محدود من القوائم فصار الأمر في ظاهره انتخابات وفي حقيقته تعيينا مقنعا ..

وفي الفترة التي سبقت انتخابات الرئاسة جمعتني مناسبة عزاء مع عدد من أنصار الحزب الوطني المنحل وكان الحوار يدور حول اختيار المرشح المفضل لديهم فكان الترتيب عندهم كالتالي : عمر سليمان ثم أحمد شفيق ثم عمرو موسى ثم حمدين صباحي وقد قبلوا الأخير على مضض وبافتراض أن الثلاثة الأوائل لن يترشحوا وكانت حجتهم في ذلك أن عمر سليمان هو الذي سوف يوقف الآخرين (الإسلاميين) عند حدهم.

وكان من الطبيعي إن أسألهم : ” هو انتوا ليه عايزين توقفوهم عند حدهم .. دي منافسة انتخابية مش معركة حربية ” ، رد علي واحد من كبارهم وقال : ” أصل انت مش فاهم حاجة .. الإخوان دول طول عمرهم طلاب سلطة عايزين يوصلوا للحكم مبيشتغلوش لمصلحة الناس ” ، فقلت ساخرا : ” يعني انتوا اللي بتبيعوا سبح .. ما انتوا بقالكو تلاتين سنة متبتين في مجلس الشعب والمحليات وغيرها من المواقع .. عملتوا ايه يعني ” ؟

فرد علي قائلا : ” عملنا كتير .. شوف كام واحد من قريتنا دخل الجيش والشرطة والنيابة والخارجية وكام واحد اتعين في الشركات والبنوك ” ، فقلت له في حدة : ” يا ابا الحاج ده القرية بتاعتكو مفيهاش مية شرب ولا صرف صحي لغاية دلوقتي ” ، فرد علي واحد عجوز وقال لي : ” يا ابني صرف صحي ايه اللي بتتكلم عنه .. احنا أهم حاجة عندنا إن ولادنا يشتغلوا ويوصلوا لمراكز كبيرة .. المية والصرف والحاجات دي احنا ممكن نبقى ندخلوها على حسابنا أو مندخلوهاش .. العيال أهم حاجة ومصلحتهم فوق كل اعتبار “.

أما المناسبة الأخرى فقد جمعتني بعدد من الإسلاميين في أحد الأفراح وكان ترتيب المرشحين عندهم كالتالي : حازم أبو إسماعيل ثم خيرت الشاطر ثم أبو الفتوح ثم سليم العوا وقال أحدهم جادا إن الترتيب متعلق بمسألة هامة وهي (طول لحية المرشح) والتي تدل على مدى التزامه بمنهج الإسلام وقد جاء العوا في المركز الأخير بالطبع لأنه حليق اللحية وقبله أبو الفتوح لأن دقنة منبتة حاجة بسيطة !!

وعندما سمعت هذا الكلام قلت للمتحدث بدهشة : ” انت بتتكلم بجد ؟؟ .. دقن ايه اللي نختار الرئيس على أساسها .. ده لو باختار شيخ جامع يخطب الجمعة مش حاتفرق معايا دقنه تبقى تفرق مع رئيس مصر ” ، فأجابني أحدهم بجدية وصرامة : ” المسألة مش مسألة دقن لكن السمت الظاهر للشخص بيدل على نيته بخصوص تطبيق الشريعة لما يكسب يعني مثلا الشيخ حازم قالها صراحة إنه حايطبق الشريعة كلها والمهندس خيرت قال حانطبق ما نستطيع تطبيقه وأبو الفتوح قعد يلف ويدور والعوا قال كلام مفهمناش منه حاجة خالص ” ..

وعقب رجل آخر : ” دي مسألة مبادىء يا دكتور .. لازم نختار اللي يكون أقرب للسنة من البدعة مش اللي بيتكلم عن المصالح ” ، كان المتحدثون في هذا الحوار ينتمون لتيار أطلق عليه اسم (جمهور الصحوة) وهم القطاع الأكبر من الإسلاميين من ناحية العدد وهم غير منظمين في كيان واحد وأهم صفاتهم أنهم يتبعون السلفيين في مسائل العقيدة والسنة والمظهر لكنهم ينحازون للإخوان في كل مواقفهم السياسية وهم الذين كانوا يشكلون قوام المظاهرات والاعتصامات التي يغلب عليها الطابع الإسلامي.

وقد جاءت نتيجة الانتخابات الرئاسية معبرة عن تسيد هذين المعسكرين (الإسلاميين والفلول) للساحة السياسية حيث حصل كل منهما على نصف الأصوات مع فارق ضئيل كان سببا في جلوس الدكتور محمد مرسي على كرسي مبارك لمدة عام وليس الوصول لحكم مصر لأن ثورة يناير بقضها وقضيضها وشبابها وقواها الثورية وحركاتها الاحتجاجية وفعالياتها المستمرة وقانون العزل لم تفلح في القضاء على الحزب الوطني رغم صدور قرار حله وهذا لأنه ليس حزبا بالمعنى المفهوم وإنما هو شبكة من المصالح والعلاقات العائلية والقبلية في ريف الدلتا والصعيد وهؤلاء لديهم القدرة على إعادة إنتاج أنفسهم بمسميات جديدة بل عادوا للمشهد بقوة بعد 30 يونيو عندما اختفى منافسهم الأساسي.

وكذلك الحال بالنسبة للقوى الإسلامية حيث تمت إزاحتهم من مقعد مبارك بواسطة انقلاب مؤيد من الجيش والشرطة والقضاء وقيادات الأزهر والكنيسة ورموز التيار المدني بأطيافه أعقبها سلسلة من المذابح المروعة والاعتقالات الجماعية لكن كل ذلك لم يفلح في القضاء على الإسلاميين وكل ماحدث هو تحجيم نشاطهم مؤقتا وقد فعل عبد الناصر من قبل ما هو أشد ولم ينجح ولو أقيمت انتخابات حرة الآن فسوف يحصد الإسلاميون نصف الأصوات ، وهذا الأمر سببه أن كلا التيارين جزء أساسي من تكوين الشعب المصري وليس طارئا عليه ولهذا فإن كل مشتغل بالعمل السياسي يجب أن يكون مدركا لهذه الحقيقة حيث لا يمكن إحداث تغيير للأمام إلا إذا تغيرت القناعات السائدة عند الفريقين أو يظهر تيار ثالث يزيح الجميع من المشهد.

ولا يمكن أن يحظى تيار سياسي واحد بإجماع الناخبين في بلد ما مثلما لا يمكن لفريق كروي واحد أن يحظى وحده بتشجيع الجمهور .. وكما تتغير الفرق في دوري كرة القدم صعودا وهبوطا فإن الأحزاب تتغير وتتبدل على المسرح السياسي تبعا للأحداث والمتغيرات فتختفي كيانات وتنشأ كيانات أخرى .. وقد كان الربيع العربي حدثا تاريخيا بالغ الأهمية في بلادنا على الصعيد الفكري والثقافي قبل أن يكون على صعيد الحركة والسياسة ..

لكن السؤال الهام الذي يجب أن نطرحه هو عن طبيعة جمهور المشجعين في المجتمع المحلي وموقفهم من الربيع العربي طالما كان جزء من المشاركين فيه ينتمون بالفعل إلى أحزاب وتيارات وجماعات دينية سواء بالانتساب التنظيمي أو الانتماء الفكري .. وتكمن الإجابة على ذلك في أن الحدث التاريخي نفسه قد غير قناعات الكثيرين الفكرية والسياسية بالإضافة إلى أن الجزء الأكبر من المشاركين لم يكن مؤدلجا وإنما تأسست لديه نواة عقيدة سياسية جديدة مع تطور الأحداث ..

وحتى يكون تحليلنا دقيقا فإنه يجب علينا أن نصنف الجمهور وفقا لأهم قضيتين ارتبطا بالربيع العربي وهما الموقف من الحرية والموقف من الدين حيث يمكننا من خلال ذلك تحديد تلك العقيدة السياسية التي سوف تحدد بشكل كبير ملامح جمهور المشجعين .. ولا شك أن هناك محددات كثيرة أخرى مثل النظرة الاقتصادية والخلفيات الثقافية لكن تظل فكرة الدين والحرية محورية في حركة المجتمعات العربية ويمكننا تفصيل ذلك على النحو التالي :

المجموعة الأولى : وهي التي تؤمن بالربيع العربي وأهدافه مثل مقاومة الاستبداد والقناعة بالديموقراطية والسعي نحو الحرية السياسية والرغبة في تحسين الأوضاع وشاركت بالفعل في فعاليات الحراك أو جزء منه أو لم يشارك لكنه على الأقل كان متعاطفا معه .. وفي نفس الوقت لدى هذه المجموعة تمسك بالقيم الدينية والاجتماعية التقليدية من غير انتماء لتيارات دينية أو أحزاب سياسية أو على الأقل ليست في حالة عداء مع الدين ومؤسساته.

المجموعة الثانية : وهي التي تؤمن بالربيع العربي وتسعى للحرية بلا حدود غير عابئة بالتقاليد الاجتماعية أو القيم الدينية بل ربما ليست على وفاق مع الدين والمؤسسات الدينية .. وقد يكون ذلك لأسباب عقلية حيث التأثر بالأفكار الليبرالية أو اليسارية أو قد يكون ذلك بسبب الصورة الذهنية التي تقدمها التيارات الإسلامية التقليدية والتي تتمسك باجتهادات الماضي.

المجموعة الثالثة : وهي عموم المحافظين في بلادنا والذين يحترمون الدين ويلتزمون بالقيم والتقاليد الاجتماعية ويتراوحون ما بين التدين الشعبي التقليدي أو على الأقل عدم معاداة الدين ومؤسساته .. لكنهم في نفس الوقت مرتبطون بالدولة القديمة ومؤسساتها ويرفضون أي تغيير سياسي خوفا من الفوضى وهم على الأغلب من (حزب الكنبة) وممن نزلوا في اللجان الشعبية حيث يتوجسون من فكرة الحريات المطلقة وربما كان ذلك بسبب التأثر بوسائل الإعلام الرسمية.

المجموعة الرابعة : وهي التي تعادي الدين والحرية معا وتفضل الحكم الشمولي لأنه يقمع الأفكار الإسلامية وصوت الحرية معا .. وهذه المجموعة أقلية في المجتمع لكن يجب معرفة سبب هذا السلوك ومعرفة ما إذا كان نابعا من موقف فكري أو من موقف مبني على المصالح أو الخوف من الإسلاميين أو الخوف من الحرية السياسية التي سوف تأتي بالإسلاميين للحكم أو ربما يكون السبب هو عجز هذه المجموعة عن المنافسة السياسية.

والقبائل العربية من أهم مكونات المجتمع المحلي ، وهي في جوهرها تتبنى فكرة إحياء العروبة وحلم الوحدة وتعتز بهويتها وأنسابها وتستلهم تراثها ومجدها من الانتماء للوطن العربي .. وأثناء تأليف كتابي (قبيلة بني عدي صفحات من تاريخ مصر العربية) خلصت فيه إلى إمكانية تبني القبائل العربية ومنتسبيها للفكرة القومية النابعة من روح الوطنية لكن مع مراعاة أن كثيرا منهم من أصحاب الاتجاه المحافظ الذي يتوجس من التغيير ، لكن ربما تتغير القناعات مع الطرح الإصلاحي الذي قد يجد صدى فعالا خاصة مع المسلك الواقعي الهادىء والمتدرج للتغيير ورفض الفوضى والمساس بمصالح المواطنين الحيوية والسير باتجاه التنمية المستدامة.

تساؤلات هامة

قابلت أحد جيراني من السلفيين المتشددين بعد غياب طويل فوجدته غاضبا غضبا شديدا وهو يقول : ” شفت .. النصارى في المحلة حولوا جزء من مقابرهم إلى كنيسة .. عاجبك كده ؟؟ ” ، قلت له بهدوء : ” أولا اسمهم المسيحيين .. ثانيا انت مسألتش نفسك عملوا كدا ليه ؟ ” ، قال لي : ” يعني ايه .. قصدك ايه ” ، قلت له : ” يعني المفروض تكون الكنيسة في مكان واسع يستوعب احتياجاتهم .. مفكرتش ايه السبب اللي خلاهم يستقطعوا جزء صغير محاذي لسور المقابر من الداخل ويعملوا فيه كده .. المقابر أصلا مساحتها صغيرة يعني اضطروا ينقلوا رفات الأموات ويكدسوها في جزء ويبنوا الجزء ده اللي أصلا مش حايكفي لأن مساحته صغيرة جدا ” ..

قال لي : ” بس هم مش محتاجين كنايس جديدة ” ، فقلت له : ” وانت عرفت منين ” ، قال : ” كفاية عليهم كنيسة واحدة والا اتنين في المحلة .. احنا اللي محتاجين مساجد أكثر عشان عددنا كبير وبنصلي في الشارع يوم الجمعة ” ، قلت له بنفس الهدوء : ” العكس هو الصحيح لأن الكنيسة كيان مركزي في المسيحية ومهم في جميع الطقوس زي الصلاة والتعميد والزواج والتناول والاعتراف والقداس الجنائزي وغيره بينما عند المسلمين انت ممكن تصلي في أي مكان (وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا) وممكن تصلي الأعياد والجنائز وتعقد مراسيم الزواج خارج المسجد تماما .. ثم إن الكنيسة دي مكان عبادة لله لناس يتبعوا دين سماوي الإسلام بيعترف بيه وبكتبه وبرسله ” ..

قال لي : ” بس مصر إسلامية ” ، فأجبته بوضوح : ” لو بنيت في مصر كل يوم ألف كنيسة ما نقص ذلك من الإسلام في شيء لأن الأديان لا تقاس بحجم المباني ولكن بصدق المؤمنين ” ، غير مجرى الحديث وقال : ” طب عاجبك مواقفهم في تأييد السيسي ” ، فقلت له : ” أنا متفق معاك .. مش بس تأييد السيسي لكن قيادة الكنيسة وقفت مع مبارك ضد الثورة والمسيحيين صوتوا في كل انتخابات ضد الإسلاميين وساندوا الانقلاب العسكري على حكم الإخوان .. لكن عارف ليه .. عشان خايفين .. خايفين لدرجة تفضيل الحكم الدكتاتوري على الاحتكام للديموقراطية ..

اسمع كويس للي حاقوله لك .. المسيحيين في مصر منذ عقود طويلة وهم معرضون للتهميش والاضطهاد والحرمان من الوظائف العامة والتمييز الطائفي من قبل المجتمع والدولة معا والحكومة طبعا تعلن أنها حاجز صد بيحميهم من الإسلاميين اللي قدموا للأسف نموذج مخيف من الإسلام واللي أكثر جماعاتهم اعتدالا لسه بتتكلم عن مفاهيم الجزية وأهل الذمة وعدم جواز التهنئة بأعيادهم وتوليتهم للمناصب العامة والتضييق على بناء الكنائس وغيرها من الأفكار اللي تجعلهم مواطنين من الدرجة التانية .. طبيعي جدا إن الخوف يولد كل ده وكمان التطرف بيصنع تطرف مضاد لأنه ينتقل زي المرض لدرجة إنه في الصعيد بعض الأقباط الأرثوذكس منعوا البروتستانت بالقوة من بناء كنيسة لهم زي ما بيحصل معاهم من المسلمين ..

عايز أفكرك إن فيه واحد شيعي اسمه الشيخ حسن شحاته تم قتله والتمثيل بجثته وسط صيحات التهليل والتكبير لمجرد انه اجتمع ببعض مريديه في بيت مغلق عليهم وهو رجل مسلم .. والحادثة دي تثير خوف كل الناس مش المسيحيين بس ” ، قاطعني مستنكرا : ” يعني نسيب التشيع كمان ينتشر في مصر ” ، فقلت له بحدة : ” وانت مالك .. كل إنسان حر فيما يعتقد .. إذا كان ربنا قال للرسول (فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر .. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين .. لا إكراه في الدين .. لكم دينكم ولي دين .. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء .. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر) يعني في الدنيا لا شأن لك به وإنما حسابه عند ربه وهو وحده الذي يملك هذا الأمر يوم الدين ..

اسمع إلى قوله تعالى : ” إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد ” والآية دي جمعت كل الديانات الموجودة في العالم بما في ذلك المشركين ومهمتك تقتصر على الدعوة إلى الدين بالحكمة والموعظة الحسنة فقط لا غير .. لازم اللي زيك يغيروا أفكارهم .. ويصبح النموذج السائد للإسلام غير مخيف لأي إنسان في الداخل أو الخارج .. لكن طبعا انت لن تغير أفكارك لذلك يبقى الأمل فقط في الأجيال الجديدة إنها تشهد تغيير في نمط التدين تحت شعار (إسلام بلا خوف) عشان يمكنها من العيش المشترك مع الجميع “.

وفي عام 2001 وأثناء عودتي من الجيش في أحد الأجازات شاهدت مظاهرة حاشدة تطالب بفتح باب الجهاد وفي تلك اللحظة سألت نفسي بجدية هل الذين يهتفون في المظاهرات داعين إلى الجهاد على وعي كامل بمشاق الحرب والقتال وهل لديهم فعلا استعداد حقيقي لتحمل أعباء العتاد اللازم لذلك بما في ذلك التضحية بالوقت والوظيفة أم أنها شعارات لتسجيل موقف سياسي ، في أعقاب تلك الفترة وصلت إلى قناعة مفادها أن الحركة الإسلامية لابد أن تعمل في المسارات القانونية المتبعة في (الدولة الحديثة) وهي المجالات الثلاث التي تميز دوائر العمل وهي : المجال السياسي (وحدة العمل فيه هي الأحزاب) والمجال الاقتصادي (وحدة العمل فيه هي الشركات) والمجال الاجتماعي (وحدة العمل فيه هي الجمعيات) ولم يعد من المقبول أن يظل العمل الإسلامي رهن السرية والتقوقع والنمطية القاتلة وإنما من واجبه أن يتطور وكنت أظن وقتها أن الجماعات الإسلامية المختلفة سوف تسلك هذا التطور الطبيعي نحو العمل المؤسسي القانوني خاصة وقد بات من الملح الفصل وقتها بين المسار الدعوي الاجتماعي والمسار السياسي النضالي والمسار الاقتصادي المؤسسي وذلك من واقع التجربة العملية حيث إن لكل مسار متطلباته.

بالتزامن مع ذلك يجب أن نفرق بوضوح بين (النظام الحاكم) وبين (مرافق الدولة) وهذا يعني أنني عندما أخدم في الجيش فإنني أخدم الدولة وليس النظام الحاكم وعندما كان أحدهم يربط بين الجيش والنظام كنت أقول له بوضوح أن النظام الحاكم مؤقت وإن طال وأن الدولة باقية وجذورها ممتدة في التاريخ ويجب أن نخدم جميعا في الجيش وإلا احتجنا إلى استئجار جيوش تدافع عنا مثل بعض الدول التي لا تملك جيوشا أو نعود إلى عصر المماليك وذلك لأن كثيرا من الإسلاميين وغيرهم كان يتهرب من الخدمة العسكرية بحجج مختلفة.

وكذلك بالنسبة للمؤسسات المدنية التي بات وجودها أمرا حتميا والذين يتصورون (دولة الإسلام) على نمط الخلافة القديم ووزارة التفويض وفقه الماوردي في الأحكام السلطانية فإنهم يعيشون في وهم كبير لن يفيقوا منه إلا بصدمة قاسية وفي المقابل فإنني أيضا أفصل بين معارضة النظام الحاكم التي هي حق مشروع في الدولة الحديثة القائمة على تبادل السلطة وبين الخروج على فكرة الدولة القومية المرفوضة بالطبع شكلا وموضوعا لأن أبواق إعلام النظام مافتئت تروج أن مصر مبارك ومن يعارض النظام يعارض الدولة وهو قول مغلوط يراد به تكريس الحكم الدكتاتوري وقمع المعارضة المشروعة.

ومن الفعاليات التي لا أنساها والتي تركت في نفسي أثرا قويا المشاركة في حفل تأبين الشيخ أحمد ياسين حيث زاحمت الحضور حتى تمكنت بصعوبة من الجلوس في الصفوف الأولى بجوار الأستاذ سيف الإسلام حسن البنا والكاتب الأستاذ محمد عبد القدوس أستمع إلى كلمات الحضور حيث كان مقدم الحفل الأستاذ صلاح عبد المقصود وتحدث فيه كل زعماء الأحزاب السياسية وسفير السودان والكاتب والمفكر محمود أمين العالم وحسين الشافعي نائب رئيس الجمهورية الأسبق والذي استقبله الأستاذ محمد مهدي عاكف وهو ينزل من سيارته بحرارة رغم أنه كان من القضاة الذين حكموا عليه بالإعدام من نصف قرن فكان مشهدا دراميا ، كما تحدث الدكتور عبد الستار فتح الله سعيد كلمة مؤثرة وألقى الدكتور جابر قميحة قصيدة رائعة في تأبين الشيخ وختم اللقاء بكلمة الأستاذ جمعة أمين عبدالعزيز والتي صدرها بالعبارة المأثورة : ” إن لله عبادا أحيوا الحق بذكره وأماتوا الباطل بهجره “.

كانت صورة الشيخ ياسين تتصدر المشهد موضوعة فوق كرسي متحرك في دلالة رمزية جعلت منه أيقونة عالمية للنضال مثل غاندي وجيفارا ومانديلا وكل المناضلين في سبيل تحرير أوطانهم حيث تجلت عبقرية شهيد الفجر في تلك الروح التقدمية التي مكنته من تجاوز الإطار التقليدي للحركات الإسلامية بإنشاء حركة إسلامية قومية (أي تيار إسلامي معني بشئون الوطن فقط هدفه تحرير الأرض ومقاومة الاحتلال) ، وأي متابع لشئون الحركات الإسلامية والواقع السياسي يدرك على الفور من أول وهلة أن ثمة تجديد فكري وحركي ضخم قام به الرجل في تأسيس حركة حماس التي تألقت في سماء عالية حتى باتت السنوات الضوئية تفصلها عن الجماعة الأم التي انبثقت عنها ولا تزال حتى يومنا هذا تسير من نجاح إلى نجاح وسط العواصف العاتية بفضل اجتهاد الرجل وتمتعه بقدر كبير من الحنكة السياسية جنبا إلى جنب مع الزهد الحقيقي في الحياة.

وقد خلصت إلى تشخيص أزمة الحركات الإسلامية التقليدية والتي تتمثل في أنها عجزت عن تحديد المطلوب بالضبط من الفرد حيث هناك ذلك التركيز الطاغي في جانب التزكية والتي لا زالت تدور حتى الآن في فلك كتاب (إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي) وما اقتبس منها مثل كتب (منازل السائرين للهروي ومدارج السالكين لابن القيم ومنهاج القاصدين لابن قدامة) والتي تحوي جميعا نفس الكلام عن الخوف والرجاء والمهلكات والمنجيات والروايات العديدة عن الزهاد العباد والتلميذ بين يدي المربي كالميت بين يدي المغسل وفارق قلبك ساعة يحصل لك مرادك وكلها لا شك من أفضل ما كتب في التزكية والتصوف لكنها جميعا كتبت من مئات الأعوام ويتم استحضارها في لب البرامج التربوية الحديثة حيث كانت مناسبة في زمانها مع أجواء التصوف والروحانية لكنها ستكون قاصرة حتما إذا صارت منهجا لأناس يفترض فيهم أنهم دعاة عاملون للدين في زمن غير الزمن.

وفي عام 2005 م. شهدت مدينة طنطا مؤتمرا حاشدا في نقابة الأطباء كان الأول من نوعه حيث بدأ بمظاهرات في شوارع طنطا رفعت لأول مرة شعارات وأعلام الإخوان مطالبة بالإصلاح السياسي ورغم السعادة البالغة التي شعر بها المتظاهرون وتلك الأجواء الرائعة التي عاشوها خاصة مع المطر الخفيف الذي نزل يومها إلا إنني بعد تفكير عميق أثناء عودتي يومها للمنزل وجدت أننا قد حملنا نقابة الأطباء فوق طاقتها وجعلناها تلعب دورا بعيدا عن دورها الأصلي وكأنها صارت مجرد منبر سياسي وليس مؤسسة مهنية منوط بها رعاية مصالح مجموعة كبيرة من البشر لهم احتياجات ومصالح وكنت ألمس تذمرا في الوسط الطبي من الزملاء والأصدقاء والمعارف من أنشطة النقابة التي صارت حكرا على فئة دون فئة مثل الرحلات وغيرها ورغم أن النقابة الفرعية أنشأت مركزا علميا رفيع المستوى يخدم الجميع إلا أنني توقعت أن الإخوان سوف يخسرون النقابات إذا ظل الأداء بهذه الطريقة.

كان هذا اليوم هو آخر مشاركاتي في النشاط النقابي حيث اتخذت قرارا مع نفسي أنني لن أستمر في تلويث العمل النقابي بالمهاترات السياسية مع إيماني بأن النقابات لها دور سياسي لا ينكر لكني أرفض أن تكون النقابة منفذا لتيار سياسي بعينه أو أن تتحول إلى شعبة من شعب الإخوان وكنت قبل هذا اليوم مواظبا على حضور أعمال النقابة لكن بعد هذه الحادثة امتنعت عن مواصلة العمل وتحججت بالانشغال في أعمال أخرى ، وكانت هذه الحادثة هي أول خطوة في مسار المراجعات الفكرية والحركية التي قررت أن أسلكها مبتدئا بطرح سؤال في غاية الأهمية موجها إلى جمهور الصحوة هو ” من نحن وماذا نريد ” .. وهكذا قمت على مدار خمس سنوات بمراجعة كل شيء من أول المناهج والأفكار وحتى السياسات والوسائل دون أن أقعد عن العمل العام أو أتوقف عن النشاط الاجتماعي حتى كانت تلك الليلة التي كتبت فيها الإجابة على هذا السؤال في أولى صفحات كتاب مقاصد الإسلاميين.

وفي شهر فبراير عام 2009 م. كنت على موعد مع أحد استدعاءات خدمة الاحتياط في القوات المسلحة .. ورغم أن هذا التدريب كان مقررا سلفا وكنت أعلم بموعده قبلها بخمس سنوات إلا أني سمعت بين الجنود إشاعة تسري بأن هذا الاستدعاء غير عادي لأنه جاء في ظروف سياسية مشحونة حيث العدوان الإسرائيلي على غزة والمظاهرات الحاشدة في الشوارع وكذلك حديث حسن نصر الله في الإعلام ومطالبته قادة الجيش المصري بالانقلاب على مبارك ..

وفي الأيام الأولى من الاستدعاء قام بالمرور علينا اللواء أركان حرب العربي السروي (محافظ السويس فيما بعد) وكان يشغل وقتها منصب رئيس أركان هيئة التفتيش .. وكان معروفا لنا جميعا خاصة المستدعين لأنه كان قبلها بسنوات قليلة يتولى منصب قائد الفرقة التاسعة المدرعة .. كان حديثه معنا وديا وأبويا لكن يغلب عليه العقل والمنطق .. بدأ بالسؤال التقليدي : (جاهزين يا رجالة) وجاوبه الجنود المتحمسون بصيحات هادرة ..

قال لنا كلمات شديدة الأهمية .. أكد أولا أن القوات المسلحة تدرك طبيعة ما يحدث حولها وأنها تقدر تلك الحماسة لكن الحرب ليست نزهة .. وقال إن الرئيس عبد الناصر كان زعيما للأمة العربية لكن لا يمكن السماح بتكرار نكسة 67 مرة أخرى أبدا .. وخاطب الجنود والضباط شارحا لهم أن خوض مصر الحرب يتطلب قوة اقتصادية للدولة تقف خلف الجيش المقاتل .. وهو ما يعني أن المواطن العادي يجب أن يستعد لظروف أسوأ إذا نشبت الحرب بالفعل ..

وسأل الحاضرين بوضوح : (هل الحماسة للحرب مجرد شعارات أم أنكم على استعداد لترك أعمالكم من وظائف وعيادات وصيدليات وغيرها والبقاء هنا .. لأن قوة الاستدعاء تتجاوز أكثر من ثمانين بالمائة من قوة الوحدات .. وهل دفعة الرديف عندها استعداد تواصل الخدمة ولا تخرج من تجنيدها في موعدها المقرر ؟؟) .. جاوبه صمت مطبق لأن بعضنا لم يكن يستطيع تحمل ارتداء الخوذة بضع ساعات فما بالك بحرب يظنها البعض نزهة ؟؟!!

وفي يوم 10 / 10 / 2010 م. كنت على موعد مع آخر استدعاء لي لخدمة الاحتياط بالقوات المسلحة وذلك في قطاع دهشور العسكري بالجيزة وهناك لمحت العميد خالد مصطفى توفيق رئيس أركان الفرقة التاسعة المدرعة آنذاك وهو ينظم ينظم حركة المركبات والمدرعات بنفسه استعدادا لتفتيش حرب للفرقة يشهده كبار القادة والمقرر بعدها بأيام حيث كان مثل الدينامو يعمل بهمة ونشاط.

وكنت وقتها متهيبا لأن معظمنا في الكتيبة الطبية كان من ضباط الاحتياط ومر علينا وقت طويل بعيدا عن التدريب فكان دوره معنا مشجعا للغاية واجتمع بنا أكثر من مرة لمساعدتنا على إتمام مهامنا وقدم لنا الكثير من التسهيلات والدعم المعنوي وبث فينا روح التحدي والهمة العالية حتى تكللت جهود الجميع بالنجاح وخرج التفتيش في أحسن صورة واحتفلنا بالنجاح في اليوم الأخير.

وبعد مرور أعوام عرفت أنه هو بطل حادث كرم القواديس ودمعت عيني عندما رأيته على الشاشة بقامته الفارعة وبشرته السمراء وهو يؤدي التحية العسكرية لرئيس الجمهورية بيده المصابة التي لم يستطع رفعها في يوم تكريمه وحزنت أن الإصابة قد تفقدنا رجلا مثله لكني سعدت بعد ذلك عندما عرفت أنه تولى قيادة قوات الدفاع الشعبي ثم منصب رئيس هيئة البحوث العسكرية.

والحقيقة أن فترة التجنيد وخدمة الاحتياط والاستدعاءات ساعدتني كثيرا على فهم معنى الأمن القومي والدور الحيوي للقوات المسلحة في ذلك ، وفي القلب من ذلك امتلاك البوصلة الوطنية التي تعلو على الاختلافات الحزبية أو الانتماءات الفكرية أو الدينية.

وقيام القوات المسلحة بدورها في حماية الأمن القومي المصري والعربي هو دور تاريخي كتب على مصر ولا يمكن أن تتنصل منه ، وبعد زوال الأوضاع الحالية المؤقتة سوف تكون معركة تحرير فلسطين من المغتصبين الصهاينة هي لب الأمن القومي لبلادنا.