محاولة للفهم

تنجح الثورات وموجات التغيير في واقعنا عندما تكون قادرة على إفراز التيار السياسي المعبر عنها ذلك لأن عالم السياسة لا يعترف بالأفراد مهما بلغت درجة عبقريتهم وإنما فقط يعترف بالكيانات السياسية القادرة على البقاء والتأثير .. وقد مرت سنوات طويلة على أكبر موجات التغيير التي شهدها الوطن العربي والتي عرفت باسم (الربيع العربي) والتي يرفعها البعض إلى مصاف الثورات وينزلها آخرون في منزل المؤامرة .. وبغض النظر عن المآلات والنتائج التي انتهت إليها الأحداث إلا أنها تظل أهم موجة تغيير وحراك سياسي في الزمن المعاصر ..

ويحاول البعض جاهدا تصنيف (الربيع العربي) طبقا للتقسيمات التقليدية إلى ليبرالي ويساري وإسلامي وقومي وذلك بسبب مشاركة جميع تلك القوى فيها بنسب متفاوتة وكذلك لأن الشعارات المرفوعة نادت بالحريات والعدالة الاجتماعية وكرامة الإنسان ومقاومة القمع والفقر والفساد في ربوع البلاد العربية .. لكن السؤال المطروح : هل يجب أن تكون أفكار التيار العام للربيع العربي مرتبطة بالتقسيمات القديمة .. ألا يمكن أن تنشأ عنه أفكار مستقلة تماما وجديدة وغير مرتبطة بالماضي وتعقيداته وبعيدا عن المواقف التاريخية للقوى السياسية التقليدية والاختلافات بينها ..

هناك حاجة ماسة لبلورة أفكار التيار العام للحراك الحادث في الوطن العربي رغم أن هناك اتجاه عام لبث اليأس من حدوث التغيير ومحاولات مستميتة لشيطنة (الربيع العربي) خاصة من القوى السياسية التي فشلت أو من تلك التي عجزت عن امتلاك الشعبية وكذلك من الأجيال القديمة المرتبطة بالماضي ومن أصحاب المصالح المتعارضة مع التغيير خاصة وقد كان الحراك عابرا للحدود ومتبنيا للقضايا القومية العربية الكبرى وكان له فهمه الخاص لمفهوم التغيير والذي يتوافق مع طبيعة المجتمعات العربية وخصوصيتها الثقافية والاجتماعية ..

وربما تصلح الشعارات في عالم المثاليات التخيلي أما الواقع السياسي فتحكمه محددات عديدة وعلاقات متشابكة ومصالح متعارضة .. وقد ارتبط الربيع العربي بوصف الثورية نتيجة الإفراط في الشعارات لكنه في الحقيقة حراك سلمي إصلاحي خرجت فيه الجماهير العربية محتجة ضد القمع والفساد والاستبداد واحتكار الحكم ..

وفي القلب من هذا الحراك إيمان قوي بالديموقراطية بمفهومها الغربي حيث الحرص على الدولة ومكتسباتها الحداثية وإعلان الرفض للنظم الشمولية سواء كانت بغطاء ديني أو علماني أو باسم الحفاظ على الدولة .. ولم يكن الحراك طائفيا ولا فئويا بل كان في الجوهر منه إقرار بحقوق الأقليات ومشاركة واسعة من المرأة ..

ولم يكن من شعارات الحراك ولا من أهدافه هدم مؤسسات الدولة ولا النظام العام (سواء كان جمهوري أو ملكي) وإنما كان خطوة باتجاه الإصلاح الهيكلي للسياسة والاقتصاد .. لكنه في مقابل ذلك كان رافضا لسياسات التبعية والتطبيع والتشرذم العربي كما كان الحراك منحازا للقضية الفلسطينية مؤمنا بعدالتها ..

وكان الحراك معبرا عن تطلعات الشعب العربي لتغيير الواقع المتردي وإعادة الترابط بين الدول العربية بعيدا عن الفكرة القومية التي ارتبطت بالنظم الشمولية والشعارات الحنجورية والتي كانت ذريعة للقمع ومرتعا لنظريات المؤامرة الوهمية وغطاء للقهر والفساد وانتهاك حقوق الإنسان وتبرير الكوارث والنكسات ..

وكل ما أعقب الربيع العربي من مواجهات ومصادمات على اختلاف درجاتها في الوطن العربي كانت بسبب رد فعل الأنظمة القديمة وتشبثها بالسلطة ومحاولاتها الالتفاف حول مطالب الناس وإفراغ الحراك من مضمونه .. وساعد على ذلك المراهقة السياسية لكثير من الأحزاب مع عدم الوعي باللحظة التاريخية ..

ومن شروط نجاح أي حراك سياسي أن يكون متسقا مع طبيعة المجتمع المعبر عنه وإلا تعرض للفشل قبل أن يبدأ .. وقد كان الربيع العربي نموذجا لذلك حيث كان موجها للاستبداد الذي يعاني منه الجميع ويلمسون آثاره ويرون نتائجه لكنه لم يتعال على جماهير الناس بخطاب فوقي يصفهم فيه بالرجعية والتخلف كما يفعل كثير من المثقفين أو يتهمهم بالجهل والسذاجة كما تفعل بعض القوى السياسية التقليدية ..

ولم يتطرق الحراك لانتقاد الأنماط الاجتماعية التقليدية ولا طريقة تفكير الناس لأن ذلك من عمل المختصين والباحثين ولا سعى للوصاية على الأخلاق .. وفي نفس الوقت لم يكن موجها ضد الدين ولا المؤسسات الدينية وإنما كان النقد موجها ضد تسييس هذه المؤسسات من قبل النظم الشمولية وضد محاولة بعض القوى الإسلامية فرض أجندتها السياسية والفقهية وصناعة معارك وهمية في الوقت غير المناسب ..

وفي القلب من الربيع العربي إيمان جارف بالقطاع الأهلي (المجتمع المدني مجازا) وأهميته في التحول الديموقراطي والتنمية المستدامة والإقرار بالحريات العامة والخاصة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية في ظل مبدأ المواطنة والمساواة والعدالة الاجتماعية وكرامة الإنسان .. ويغلب على الحراك النظرة الحداثية المستقبلية التي تتعاطى بسهولة مع العلوم والفنون والآداب مع المحافظة في نفس الوقت على التراث والهوية ..

وقد كان الحراك متجاوزا للإعلام الموجه صانعا إعلامه الحر الخاص به عبر وسائل التواصل الاجتماعي في ربوع الوطن العربي كما كان متجاوزا للخلافات التاريخية بين القوى السياسية التقليدية التي لا زالت تعيش رهينة الماضي متعلقة بنظريات المؤامرة ومتشبثة بنظريات سياسية تجاوزها الزمن وطغت عليها المستجدات والأحداث حيث مصير كل ذلك للاندثار ولن يبقى منه إلا قراءة التاريخ للاعتبار ..

المصالح المباشرة للمواطن

عندما أحرق الشاب بوعزيزي نفسه مشعلا شرارة الربيع العربي فإن ذلك لم يحدث لأنه كان من النشطاء السياسيين أو من دعاة الحرية بل كان بسبب مصادرة عربة الخضار والفواكه التي يعمل عليها لكسب رزقه من قبل شرطية تابعة للسلطات في مدينة سيدي بوزيد بعد أن صفعته وقالت له : (ارحل) .. وهي الكلمة التي صارت بعد ذلك موجهة للحكام الذين عجزوا عن تحقيق مصالح المواطن ..

ولا شك أن الأوضاع الاقتصادية في الوطن العربي قد أججت غضب الجماهير ولولا ذلك لكانت الاحتجاجات محصورة داخل نطاق ضيق من المهتمين بالعمل السياسي .. وفي مصر مثلا كان الربيع العربي يمثل ذروة الأحداث وليس بدايتها إذ سبقته احتجاجات اجتماعية كبيرة بعيدة عن السياسة مثل إضراب عمال المحلة واعتصام موظفي الضرائب العقارية وقطع الفلاحين للطريق الدولي وغيرها ..

ومن البديهي أن حكومات العالم على اختلافها وتنوعها في الشرق والغرب قد جعلت وظيفتها الأولى هي تحقيق مصالح المواطن العديدة وعلى رأسها زيادة فرص العمل وتوفير السلع والخدمات وهو ما يترجم عمليا في حياة المواطن إلى (زيادة الدخل وتقليل الأسعار) .. وهذا هو العمود الفقري لمصالح المواطن والذي تقوم عليه الحياة ثم تأتي بعدها بقية المرافق والاحتياجات الطبيعية للفرد والأسرة ..

المشكلة كانت في عجز الحكومات عن تلبية هذه المصالح وإلقائها باللوم على الشعوب متهمة إياها بالكسل والجهل وملقية باللوم على أسباب عامة مثل الزيادة السكانية وقلة الموارد مع التمسك بالسلطة في نفس الوقت ومحاولة التغطية على الفشل بشعارات محاربة الإرهاب أومقاومة المؤامرات الدولية أومحاربة الإمبريالية العالمية أوالوقوف في محور الممانعة أو غيرها من الحجج والمبررات ..

ولذلك فإنه من المنطقي أن تترك الحكومات موقعها طوعا أو كرها طالما فشلت في هذا الملف وأن تتيح الفرصة للآخرين .. ومن البديهي أن تسعى الأحزاب السياسية لامتلاك رؤية واضحة لحل الأزمات الاقتصادية بعيدا عن الشعارات والمثاليات لأن احتياجات المواطن الأساسية يجب أن تكون محل الأولوية ثم تأتي بعدها كافة القضايا المحلية والقومية وإلا سمعت نفس النداء .. (ارحل).

ولا شك أن جمهور الحراك السياسي والاجتماعي يحتاج إلى نخب مثقفة .. ومن المفترض أن تملك هذه النخب القدرة على التوجيه السليم للحراك نحو الهدف النهائي للإصلاح إذا تمتعت بالتجرد عن الأهواء والمنافع وتحلت بالمصداقية والوعي .. لكن المشكلة تكمن في فئات محددة قد تعوق عمليات الإصلاح والتغيير بل ربما تسببت في فشل أي حراك وأعادت الأحوال للمربع الأول .. هؤلاء هم :

فئة المثاليين الحالمين : وهي مجموعات من الناس رفعت من سقف توقعاتها حتى عنان السماء لمجرد مرأى الحشود في الميادين ثم نزلت أحلامهم من عليائها وتحطمت على أرضية الواقع الأليم .. ولم تكن المشكلة أبدا في الواقع لأنه معروف وملموس لكن المشكلة كانت في طريقة التفكير العاطفية والقراءة الخاطئة للأحداث وافتقادهم للثقافة السياسية وجهلهم بالتاريخ والعلوم الإنسانية.

فئة المحافظين الجامدين : وهي مجموعات من الناس ولدت وعاشت في ظل الأنظمة الشمولية حيث اعتياد العبودية والقمع ومحدودية مصادر الثقافة .. وهم الجمهور الوفي لنظريات المؤامرة الوهمية التي تبثها الأبواق الإعلامية وتتغنى بها الأنظمة السلطوية .. وهم ضد أي تغيير حيث يعيشون في خوف مرضي من فكرة الفوضى ولا يتخيلون وضعا أفضل لبلادهم مما هم عليه من التخلف والجمود.

فئة المتسلقين النفعيين : وهي مجموعات من الناس تسعى خلف مصالحها الذاتية والمادية دون اعتبار للقيم أو النظر إلى المبادىء .. وهؤلاء بالطبع متلونون طفيليون مردوا على النفاق تعرفهم في لحن القول .. وهم أساتذة في التطبيل محترفون في التبرير متخصصون في مسح الجوخ سعداء بالتذلل ينعقون مع كل ناعق ويسيرون مع كل منتصر ليس لهم كرامة ولا ترتفع لهم هامة.

فئة المدلسين الحاقدين : وهي مجموعات من الناس لا يحبون النجاح حيث فشلوا في كل شيء ويرمون كل ناجح بالنقد والتجريح .. يعرفون الحق وينكرونه ويدركون الباطل ويقبلونه .. يبثون روح التشاؤم وينشرون نزعة الإحباط .. بارعون في افتعال المعارك الجانبية وصرف المجهود عن الهدف الصحيح للحراك والإصلاح .. تحركهم دوافع المكايدة السياسية والعجز عن المنافسة الحزبية.

وقد جاء في الأثر : ” إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم ” .. وهي دعوة للتفاؤل والأمل وحسن الظن بالناس .. ولا شك أن جماهير الربيع العربي قد أصابها إحباط قاتل بعد كل ما مر بها من الأحداث الجسام وهي نتيجة طبيعية ومتسقة مع الطبيعة البشرية .. لكن السبب الحقيقي للإخفاق والتعثر كان موجودا عند قطاع كبير من الجمهور منذ البداية وليس وليد اللحظة الراهنة وذلك للأسباب التالية :

القراءة الخاطئة للواقع : وتمثلت في الانبهار بالحشود في الميادين ونتائج صناديق الانتخابات والتشرذم حول قضايا فرعية وهامشية والدخول في معارك جانبية وعدم تقدير المؤسسات حق قدرها والغفلة عن دراسة أحوال المجتمع ومصالحه المباشرة والتعجب من سلوك الناس في المواقف المختلفة وتبني المواقف المثالية ورفع الشعارات المثيرة للجدل ووصف المجتمع بالجهل والتخلف.

الجهل بالتاريخ والسياسة : وتمثلت في السذاجة السياسية وعدم الوعي باللحظة التاريخية وعدم الإلمام بالعلوم الإنسانية والاعتماد في دراسة التاريخ على كلام الوعاظ والمسلسلات الدرامية واستقاء المعلومات من غير المتخصصين والجهل التام بتاريخ الثورات وآليات التغيير والإصلاح وطبيعة تكوين الدولة الحديثة ودور الاقتصاد والمجتمع المدني في السياسة والعلاقات الدولية.

فقدان المعلومات والخيال : وتمثلت في غياب المعلومات الأساسية عن الواقع المحلي والعالمي وطبيعة العلاقات بين الدول وبعضها وموازين القوى المختلفة وعدم امتلاك القدرة على الخيال والعجز عن التفكير خارج الصندوق ثم اتهام بعضهم البعض بالخيانة والعمالة واحتكار الحق المطلق وامتلاك صك الثورية وعدم الاعتراف بالخطأ والتقيد بالنظريات السياسية الساذجة سابقة التجهيز.

تغليب العاطفة على العقل : وتمثلت في رفع الشعارات الحنجورية دون الاستناد إلى قوة فعلية على الأرض وغياب الاصطفاف الوطني للقوى السياسية واللجوء لسياسة التبرير والإنكار وشيوع نظرية المؤامرة الكونية وثقافة آخر الزمان واستحضار فكرة الفتن والملاحم والمزايدة باتجاه التصلب في الرأي وصم الآذان عن المنهج العقلي الواقعي مع غياب أي تصور واضح لحل المشكلات.

هل كان الربيع العربي مؤامرة ؟؟

دائما ما تنعق الأبواق بوصف الربيع العربي بأنه مؤامرة غربية وذلك بسبب انتشاره السريع في وقت قصير عبر مساحة جغرافية واسعة ونجاحه المذهل في إسقاط عدد من الرؤساء في زمن قياسي .. ولا يوجد عاقل ينكر وجود دور خارجي في الأحداث لكنه ليس بذلك الحجم الكبير ولا هو من باب التآمر والتخريب لكنه مرتبط بتيار عالمي عابر للحدود والقوميات يدعو إلى الحرية المطلقة وإعلاء القيم التقدمية على حساب التيارات التقليدية والمحافظة ..

أما المتمعن في حقيقة ما جرى فسوف يلحظ فورا أن الربيع العربي كان حتمي الحدوث بسبب أن الأنظمة العربية الجمهورية قد انتهى عمرها الافتراضي مثل أي جهاز كهربائي يصيبه العطب ويستعصي على الإصلاح وذلك بسبب البنية السلطوية الإقصائية الكامنة في ثناياه والتي تمنع أي خطوة إصلاحية حقيقية إلا بضغط خارجي واستجابة محدودة وذلك على عكس النظم الملكية التي جددت نفسها باستمرار وامتلكت قدرا كبيرا من المرونة التكتيكية والحصافة السياسية ..

ويحاول الكثيرون البحث عن أسباب مقنعة لتبرير الربيع العربي .. بعضهم يعزوها للأسباب الاقتصادية لكن لو كان الاقتصاد هو السبب فلم ثار الليبيون وقد كانت أحوالهم المعيشية جيدة .. وبعضهم يدعي أن المشكلة كانت في الحريات الاجتماعية وهنا أيضا نسأل لماذا ثار التونسيون ضد نظام علماني يقمع الإسلاميين ويتبنى نهجا تقدميا في الحريات الاجتماعية وتمكين المرأة .. ويقول بعضهم إنها ثورة إسلامية ضد نظم علمانية وهنا نسأل عن سبب الثورة في السودان ضد نظام إسلامي ..

وربما قال أحدهم إنها ثورة ضد التطبيع وخيانة القضايا القومية الكبرى والعمالة للغرب لكن عندها يجب أن نسأل عن سبب ثورة السوريين ضد أحد أنظمة محور الممانعة .. وليس السبب متمثلا في قمع المجتمع المدني والصحافة وإلا لماذا ثار المصريون وقد كان لديهم حرية نسبية للصحافة والإعلام والجمعيات الأهلية ووجود قوي للمعارضة في الشارع .. وربما قال آخرون إن السبب هو الحكم العسكري لكن ألم يخرج الجزائريون ضد رئيس مدني منتخب ..

ولم يكن الربيع العربي طائفيا ولا قبائليا حيث رأينا الاحتجاجات تمتد للعراق وتتجاوز البعد الطائفي فيه وكذلك في اليمن كان الحراك عابرا للقبلية التي تشكل حجر الزاوية في المجتمع هناك .. وهكذا نرى أن السبب قد يكون واحدا من هذه الأسباب في دولة بعينها لكن الانتشار السريع لاحتجاجات الشارع العربي لا يمكن تفسيرها إلا من خلال تتبع التاريخ حيث قيام وانهيار الجمهوريات العسكرية العربية التي أصبحت قاب قوسين أو أدنى من النهاية بسبب انتهاء عمرها الافتراضي ..

وقد شهد الربيع العربي حضورا واضحا للقوى الإسلامية سواء بالمشاركة في فعاليات الحراك أو تصدر نتائج الانتخابات بعد ذلك مما أعطى انطباعا لدى البعض بأن الربيع العربي هو مقدمة ثورة إسلامية .. ولكن الحقيقة عكس ذلك تماما لأن القوى الإسلامية الموجودة في الوطن العربي ليست ثورية في بنيتها الفكرية والتنظيمية بل هي تميل بطبيعتها إلى المحافظة والنهج الإصلاحي وتعيش في أجواء الخوف من المؤامرات والتوجس من (الفوضى الخلاقة) فضلا عن عجزها وحدها عن إحداث حراك تاريخي مثل الربيع العربي الذي نجح بمشاركة الجميع وتأييد العالم الحر ..

ولا شك أن الربيع العربي أتاح الفرصة للقوى الإسلامية أن تتحرر من القمع الذي قيد حركتها زمنا طويلا لذا فقد وجدت فرصتها في التمدد بفضل الحرية التي أحدثها الحراك وشاركوا فيه بأنفسهم لكن لم يصطبغ الربيع العربي بصبغتهم لأن مناخ الحرية المؤقت أعطى جميع القوى فرصتها أيضا للتعبير عن آرائها وأفكارها والتي كانت متعددة ومتنوعة وفيها تباين كبير في التصورات حتى فيما يخص مفهوم كل منهم حول الشعارات الأساسية المرفوعة وهي (عيش .. حرية .. عدالة اجتماعية .. كرامة إنسانية) وبالتالي فهو لم يكن معبرا عن ثقافة القوى الإسلامية ..

أما إذا كان المقصود بالوصف الجمهور العريض المشارك في الحراك من غير المنتمين للحركات الإسلامية فإن وصف الربيع العربي بأنه إسلامي قد يكون أمرا صحيحا بشكل نسبي حيث كان أغلب المشاركين في الحراك من قطاعات الشعب المختلفة التي هي متدينة بطبيعتها لكنه ذلك التدين الوسطي الشعبي الأقرب للبساطة والمتأثر بالأزهر والتصوف .. وكان فهم هذا الجمهور للحرية أنها التحرر من الاستبداد الذي هو سبب كل مشاكل البلاد من وجهة نظرهم .. ولذا يمكننا القول إن الحراك ليس بعيدا عن الروح الإسلامية العامة في بلاد العرب ..

وعندما يفرز الربيع العربي ذلك التيار السياسي المعبر عنه شأن كل حركات التغيير الكبرى في العالم فإنه سوف يحمل في طياته هذا الارتباط مع الدين في صورته التقليدية البعيدة عن تأثيرات القوى الإسلامية السياسية التقليدية والتي تأثرت هي نفسها بأحداث الربيع العربي التي تركت بصمته التغييرية على أفكارها وسلوكها .. ولا شك أن دور المنظرين لهذا الفكر هي محاولة ترشيد هذا الارتباط نحو مبادىء الوسطية وأفكار الاعتدال وثقافة العقلانية وأخلاقيات التسامح بحيث يصير هذا التيار قابلا للتعاطي مع الحداثة متعايشا مع الآخر متماشيا مع الواقع ..

وفي عالم السياسة إما أن تكون قويا أو تكون سياسيا .. وهذا يعني أنك أمام طريقين أحدهما أن تملك القوة المسلحة لفرض إرادتك سواء عسكريا أو سياسيا (ويناسب ذلك حركات التحرر من الاستعمار) أو أن تسلك الطريق الآخر وهو قبول الأمر الواقع والمشاركة في العمل السياسي حسب الهامش المتاح ووفق المتغيرات الدولية المختلفة (ويناسب ذلك حركات المعارضة الوطنية) ..

وينطبق ذلك على الحركات الإسلامية المختلفة حيث أمامها أن تسلك مسلك القوة (مثل طالبان والحوثيين) وهو ما سينتهي إلى الفشل أو تتحول إلى أحزاب كاملة المدنية متسقة مع النظم العلمانية (مثل حزب العدالة والتنمية في تركيا) أو تتحول بالكامل إلى العمل الاجتماعي وتكتفي بالإصلاح الأخلاقي وإنشاء قاعدة شعبية بعيدا عن السياسة أو تعجز عن مواكبة المتغيرات فتتحلل ذاتيا وتنقرض ..

وينطبق ذلك التوصيف أيضا على جمهور الربيع العربي حيث أمامه طريق الثورة المستمرة (وهو ما لا يحظى بشعبية كبيرة بين ربوع المواطنين) أو طريق الإصلاح التدريجي بالمشاركة السياسية (وهو ما يتناسب مع الثقافة المحافظة في الوطن العربي) .. وقد يتحجج البعض بالأنظمة القمعية التي تمنع العمل السياسي لكن ربما تحدث متغيرات في العالم تجبرهم على القبول بالمسار السياسي ..

وعندما نتكلم عن جمهور الربيع العربي فإننا لا نعني به المتظاهرين في الميادين والذين غلبت عليهم الحماسة العمياء في بعض المواقف وإنما نعني به عامة المشاركين في الحراك ومنهم المواطنون الذين نزلوا لحماية بلادهم في اللجان الشعبية بعد انهيار الأجهزة الأمنية وهؤلاء بالطبع هم أكثر محافظة وميلا للإصلاح التدريجي وأكثر استعدادا للانتظام في تيار سياسي واعد وناجح ..

ولا شك أن خوف العالم الغربي من صعود الإسلاميين كان سببا في دعم الأنظمة القمعية خاصة في ظل عدم وجود أحزاب سياسية أخرى على أرض الواقع .. أما إذا قررت جماهير الربيع العربي خلق تيار سياسي معتدل عقلاني متعايش مع قيم الحضارة الغربية ومتفهم لمخاوف المجتمع الدولي فسوف يكون خطوة رائدة في اتجاه التحول الديموقراطي وانتشال المنطقة من دائرة التخلف ..

دار المسنين

عدد كبير من الأحزاب والقوى السياسية في عالمنا العربي تحولت إلى دار مسنين كبيرة سواء من ناحية الفكر أو من ناحية التنظيم بحيث تذكرنا على الفور بمشهد الزعماء العواجيز في مجلس السوفيت الأعلى الذي سبق مباشرة انهيار الاتحاد السوفيتي .. ولعل من أهم أسباب ذلك هو توقف عجلة التفكير عند البعض في محطة معينة (في مصر مثلا يسود التغني بنضال السبعينات وجيل السبعينات وفرضه نموذجا على الأجيال التالية وهو ما لا يصلح لأنه كان مرتبطا بمرحلة تاريخية انقضت وكانت له ظروفه وأفكاره المختلفة تماما عن واقعنا الحالي) ..

ويتطلب العمل السياسي المستقبلي أن يتم التخلص من الميراث الفكري والتنظيمي للتيارات القديمة مثل تقسيم العمل إلى فئات (مثل أمانة العمال وأمانة المرأة وأمانة الشباب … إلخ) والتي كانت مرتبطة بالتنظيمات الشمولية ليحل بدلا منها تكوينات قادرة على خدمة العمل السياسي بشكل احترافي حداثي .. وتشمل التكوينات المقترحة مركز الدراسات والمعلومات والذي يمكن اعتباره العقل المدبر القادر على اتخاذ القرار السليم والتعامل مع المعطيات المختلفة والتغيرات الدائمة ويملك القدرة على التنبؤ بالمستقبل وفهم الواقع ومستجداته ..

يتبع ذلك منظومة للعلاقات العامة والاتصال السياسي قادرة على فتح قنوات الاتصال مع كافة فئات المجتمع ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية ودوائر التأثير الإقليمية والدولية .. ويتبع ذلك منظومة الإعلام والعمل الجماهيري القادرة على مواكبة التقنية الحديثة في وسائل التواصل الاجتماعي مع الاهتمام بوسائل الإعلام التقليدية من صحافة وفضائيات .. وأخيرا مؤسسة الإدارة الداخلية التي تراعي الشئون القانونية والمالية والإدارية ومتطلبات العضوية ومتابعة الوحدات الفرعية ودعمها للنجاح في أداء دورها في خدمة المجتمع المحلي ..

والأهم من ذلك كله أن لا يكون العمل متركزا في العاصمة كما هو الحاصل حاليا في عدد كبير من الكيانات السياسية التي ليس لها وجود في الأقاليم واكتفت بالحضور الإعلامي حتى تحول بعضها إلى ما يشبه المنتديات الثقافية أو الجمعيات الحقوقية .. ومن نافلة القول التأكيد على أن الحياة السياسية الحقيقية بمفهومها الشعبي هي في الأقاليم وليس في العاصمة التي يغلب عليها الطابع الرسمي .. ولهذا دائما ما تفاجىء الأحزاب الموصوفة بالمدنية والعلمانية بنتائج الانتخابات التي تسببت فيها غفلتهم وكسلهم وانعزالهم عن جماهير الشعب في الأقاليم ..

وعندما نتأمل شعارات الأحزاب الكبرى في فترة سابقة من تاريخ مصر سوف نلاحظ الإصرار على فكرة تمثيل ذلك الحزب لكل المصريين .. كان الحزب الوطني يكتب في شعاره (الحزب الوطني الديموقراطي حزب كل المصريين) وعلى نهجه سار الإخوان عندما كتب في شعارهم (حزب الحرية والعدالة حزب أسسه الإخوان المسلمون لكل المصريين) ..

والحقيقة أنه لا يوجد شيء اسمه (حزب لكل المصريين) فهذا يصطدم مع فكرة العمل الحزبي من الأساس ويكرس لثقافة الأنظمة الشمولية المؤسسة على فكرة الإجماع .. لأنه في النظم الديموقراطية ينشأ الحزب السياسي ليكون معبرا عن توجهات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية لمجموعة من السياسيين ليكون ممثلا لقطاع من الشعب يحملون نفس هذا التوجه ..

مثلا الأحزاب اليسارية تعبر عن العمال والفلاحين والأحزاب اليمينية تعبر عن الرأسمالية ورجال الأعمال .. وقد يحظى حزب من الأحزاب بالفوز في الانتخابات وتحقيق الأغلبية لكن ذلك لا يعني أنه صار ممثلا لعموم المواطنين وإنما تم تفويضه من الأغلبية لفترة محددة .. وقد كان الربيع العربي معبرا عن الطبقة المتوسطة التي أسست للحراك وخرجت إلى الشوارع ..

ومن البديهي أن يكون الحزب ملتزما بدستور الدولة الوطنية وملتزما بالقوانين والأعراف السياسية داخل حدود الدولة وغير تابع لقوى خارجية وغير عابر للحدود من الناحية التنظيمية لكن من الطبيعي أن يكون هناك تواصل مع الأحزاب المشابهة له في الفكر في الوطن العربي على غرار تجمع (الاشتراكية الدولية) التي تضم في طياتها الأحزاب الاشتراكية في العالم ..

وفي القلب من الربيع العربي إيمان عميق بالديموقراطية والوحدة الوطنية وحقوق الإنسان والتعايش المشترك مع كافة المكونات والأديان والأعراق واللغات .. ورغم الإيمان بفكرة الوطن العربي إلا أن الانتماء للعروبة لا يعني الشوفينية ولا التعصب القومي أو العرقي .. وقد كان الربيع العربي صرخة ضد كل أنواع الظلم والتمييز والاستبداد وانتهاك الحقوق والحريات ..

وفي أعقاب الربيع العربي ظلت الأبواق الإعلامية الشمولية تردد أن الديموقراطية لا تصلح للشعوب العربية لأن الجماهير لا تحسن الاختيار وأن الأميين ليس من حقهم الذهاب لصندوق الانتخاب ولا تقرير مصير الحكم في بلادهم .. وهو قول باطل لأنه ليس من حق أحد فرض الوصاية على المواطن ولا تحديد شروط تفرض على الناخب الذي يعلم جيد أن الانتخابات مرتبطة بمصالحه المباشرة ..

والحقيقة أنها نظرة ديكتاتورية جاءت صدى لكلمة عمر سليمان الشهيرة للصحافة الأجنبية ( بت هوين But When ) أي أن أوان الديموقراطية لم يأت بعد وهي نظرة تعتبر الشعوب قاصرة ولم تبلغ سن الرشد بعد رغم أن كثيرا من دول العالم الثالث خطت نحو الديموقراطية خطوات واسعة في أمريكا اللاتينية وأفريقيا والهند وجنوب شرق آسيا وحققت تقدما على كافة الأصعدة ..

أما حجة انتخاب الإسلاميين فهي حجة داحضة لأن الشعب من حقه اختيار من يراه لفترة زمنية محددة ثم بعد ذلك سوف يختار آخرين .. وليس هذا هو السبب الحقيقي وإنما يسعى أعداء الديموقراطية لتكريس الاستبداد ونزع القناعة بالديموقراطية من عقول الناس والسعي لوصمها بكل نقيصة حيث يروج لتلك الأفكار على ألسنة الجهلاء وأننا شعوب متخلفة لم ننضج بعد وهو قول باطل ..

إن رؤيتنا تتنافى تماما مع هذا الطرح حيث نؤمن إيمانا عميقا بالديموقراطية وثقافتها وآلياتها وأنها السبيل الوحيد لانتشال وطننا من مشكلاته وكبواته وصراعاته والنهوض به في الجوانب السياسية والتنموية والحضارية .. وقد كان الربيع العربي صرخة ضد الاستبداد ومطالبة صريحة بالديموقراطية وتداول السلطة ومكافحة الاستبداد والقهر والسعي نحو المكانة اللائقة بنا بين دول العالم ..

المفهوم الشامل للتنمية

العلم التجريبي هو أساس نهضة الأمم والشعوب والبحث العلمي الجاد في العلوم التطبيقية هو أول الطريق لامتلاك القوة والثروة وإدارة التنمية الاقتصادية الفعالة.

جوهر التنمية الاقتصادية يتمثل في الإنتاج والتصدير مع السعي نحو الاكتفاء الذاتي والعمل على إدارة المقدرات بكفاءة وفاعلية تساعد على نجاح عملية التنمية.

الصناعة في المجالات المختلفة هي قاطرة العملية الإنتاجية ثم يأتي بعدها بقية النشاطات مثل التعدين والزراعة والتجارة والسياحة والإنتاج الثقافي والإعلامي.

نجاح العملية الإنتاجية يعتمد على الاستثمار في الثروة البشرية والذي يترجم عمليا إلى التأهيل الحقيقي والجاد والمناسب لاحتياجات سوق العمل الفعلية.

حجر الزاوية في التنمية البشرية يرتكز على زيادة الإنفاق على الصحة ثم مجالات التعليم الأساسي والفني والجامعات ورعاية الشباب والتضامن الاجتماعي.

إدارة المرافق بشكل علمي يدعم كلا من التنمية الإنتاجية والبشرية ويأتي على رأسها الطاقة التي تتحكم في مجالات التموين والري والإسكان والاتصالات والنقل.

الذراع التنفيذية للعملية التنموية هي الحكم المحلي الرشيد المنتخب واسع الصلاحيات المدعوم بجهاز إداري كفء وقاعدة بيانات شاملة ووافية لمهمة التنمية.

المجتمع المدني الحر هو الداعم الأكبر للتنمية عن طريق المساهمة المباشرة بالجهد والمال وإنشاء نظام متكامل من (التعاونيات) وفق الاحتياجات المحلية.

نجاح العملية التنموية يرتكز على قاعدة صلبة هي (سيادة القانون) ونزع هالة التقديس عن المؤسسات السيادية لأن وظيفتها الأصلية خدمة المواطن وتحقيق العدل.

ثمرة التنمية تعني بوضوح تحقيق المصالح المباشرة للمواطن ورفع مستوى المعيشة وتزويده بالمرافق الحيوية والخدمات الأساسية وتحقيق (دولة الرفاه).

دعم مكتسبات التنمية يرتكز على ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحريات العامة والخاصة والمشاركة السياسية الجادة وتشجيع الاستثمار الوطني.

حماية التنمية تتمثل في تحقيق السلم الاجتماعي واستيعاب كافة المكونات الاجتماعية والثقافية المتباينة تحت راية الهوية المصرية والأمن القومي العربي.

وإلى المثقفين أقول :

المثقف يشبه راكب الطائرة الذي يجلس هادىء البال وهو ينظر عبر نافذتها من عل حيث الرؤية أكثر شمولا بينما السياسي يشبه سائق السيارة الذي يسير في طريق ترابي تعترضه المطبات ويرى الكثير من التفاصيل واضحة أمام عينيه.

المثقف بالطبع يستند في رؤيته إلى مجموعة من المبادىء الحاكمة التي تتوافق مع قناعاته ومنهجه الذي يتبناه بينما السياسي يهدف في النهاية إلى تحقيق المصالح المباشرة للناس في حياتهم ومعاشهم.

يقضي المثقف الحقيقي وقتا طويلا بين الكتب ومصادر المعرفة المختلفة حيث الأفكار المجردة مع قدر كبير من العزلة عن الناس بينما السياسي الناجح يقضي وقته الأكبر بين المواطنين ويتفهم احتياجاتهم الروحية والمادية.

يميل المثقف إلى المثالية ويطمح إلى الكمال لذا فهو يكتفي بالتنظير والكتابة بينما السياسي يميل إلى الواقعية ويطمح إلى تحسين الأوضاع قدر المستطاع عن طريق الأداء العملي المباشر في الميدان.

يكتفي المثقف بالنقد النظري للسلطة السياسية إذا كان مخالفا لها في التوجه ويحاول تقييم أدائها إذا كان متوافقا معها بينما السياسي يعارضها أو يؤيدها بشكل عملي عن طريق المنافسة الانتخابية أو الحراك السياسي.

المثقف لا يواجه الأنظمة الديكتاتورية بشكل واضح وصريح وإنما يلجأ للتورية وتحميل المجتمع مسئولية ما هو فيه من تخلف ورجعية بينما السياسي يتعرض للبطش المباشر حيث التضييق والاعتقال والنفي وربما القتل.

الخبرة الحياتية للمثقف قاصرة نوعا ما لأنه غالبا ما يقضي وقته مع أمثاله وهم قطاع صغير جدا من المجتمع بينما السياسي يمتلك خبرة كبيرة مع كل فئات المجتمع وطبقاته بحكم الاحتكاك العملي والتحرك الميداني.

يميل المثقف إلى وضع الحلول النظرية انطلاقا من رؤيته الشاملة والمطلعة على الثقافات المختلفة ويتعجب من إعراض الناس عنها وتجاهلها بينما السياسي يعرف سبب ذلك لأنه يعيش مع مشكلات الناس ويتفهم طبيعة المجتمع ومزاجه العام.

يميل المثقف إلى مغادرة الأقاليم باتجاه العاصمة حيث مجال التأثير والشهرة والاقتراب من السلطة ومصادر المال بينما السياسي يعرف تماما أن دوره الحقيقي في الأقاليم وبين القرى والنجوع والأحياء الشعبية وبسطاء الناس.

يظل تأثير المثقف محدودا إلا إذا وجدت أفكاره تأييدا من سلطة الحكم أو تيار سياسي صاحب شعبية لأن صناعته هي الكلام وفقط على العكس من السياسي الذي يسلك الطريق العملي فيؤثر في المجتمع المحيط بصورة فعالة وناجحة.

يرى المثقف أن دوره هو (التنوير) ويرى في السياسيين مجموعة من الجهلاء الذين لا يستوعبون ثقافة العصر بينما يرى السياسي أن دوره هو (الإصلاح) ويرى في المثقفين مجموعة من السذج الذين يعيشون في الأوهام بعيدا عن الواقع.

في حالة واحدة فقط تضيق الفجوة بين العالمين وذلك عندما يوجد (السياسي المثقف) الذي يستطيع أن يجمع بين النظرية والتطبيق ويصير قادرا على إحداث التغيير المطلوب في المجتمع بما يملكه من فهم وعمل معا وهو ما كان يعرفه القدماء باسم (أرباب السيف والقلم).

وإلى السياسيين أقول :

تجنب المحبِطين والمحبَطين (بكسر الباء وفتحها) الذين ملأ اليأس قلوبهم وأعمت الحيرة أبصارهم لأن العمل السياسي لا يجب أن يتأثر بالانفعالات اللحظية والمؤثرات العاطفية وإنما هو يعتمد على العقل المجرد ودراسة المنافع والمصالح وهو وسيلة الإصلاح الفعالة للأمم والشعوب ويفوق في تأثيره بمراحل كلا من الإصلاح الاقتصادي والثقافي والاجتماعي.

الانتخابات البرلمانية والمحلية هي وسيلة التغيير الدستورية والقانونية للإصلاح حتى لو شابت العملية الانتخابية صعوبات وضغوط وتلك طبيعة الحياة السياسية في مصر منذ زمن طويل (ما عدا استثناءات في فترات محدودة) والمشاركة فيها واجب طالما أتيحت الفرصة (وتتاح عندما تعطى إشارة الضوء الأخضر من السلطة التنفيذية) حيث يجب أن يتقدم صاحب الكفاءة إذا أحجم الآخرون.

الأوضاع الحالية في مصر لن تدوم سواء طالت المدة أم قصرت بل إن التوصيف الدقيق للمرحلة الحالية يتلخص في عبارة (الهجمة المرتدة الأخيرة لجمهورية يوليو 52) حيث محاولة إيقاف عقارب الساعة عند لحظة تاريخية معينة وهو الأمر الذي لم يعد يصلح في هذا العالم المتسارع لذلك فإن السياسي الناجح هو من يعد نفسه لكل الاحتمالات ويتوقع كافة الظروف.

من الأفضل البعد عن الاستقطاب الحادث في الحياة السياسية بين الفريقين الذين يتبادلان إلقاء التهم الطنانة لأن ذلك من علامات الغوغائية والجهل بينما السياسي الناجح قادر على التواصل مع كل فئات المجتمع دون حساسية مع الحذر الكامل من التأثر بنظريات المؤامرة المضحكة أو البكاء على الأطلال الفانية سواء كانت بكائيات الثوار على الفرصة الضائعة أو الفلول على العهد البائد.

عندما تتقدم للمشاركة في العمل الانتخابي فأنت تخدم الوطن (الذي هو دائم وباقي) وليس السلطة التنفيذية (التي هي متغيرة وزائلة) فإذا لم تتمكن من هذه المشاركة لأي سبب من الأسباب أو خسرت الانتخابات فليس معنى ذلك الفشل أو النهاية وإنما يجب مواصلة المشاركة الإيجابية في النشاط الاجتماعي والثقافي لأنه رصيد متجدد للجولات القادمة ومزيد من الاحتكاك بالواقع.

السياسي الناجح هو المستقر في دائرة انتخابية محددة يعرفها جيدا ويتواصل مع أبنائها ويشارك في حل مشكلاتها وإذا كانت هذه الدائرة في الأقاليم فهي فرصة لا تعوض للمشاركة الفعالة خاصة إذا كانت في حي شعبي أو قرية كبيرة حيث يمكن بسهولة تحقيق الترابط واكتساب الشعبية لأن الأقاليم في الدلتا والصعيد لا توجد بها أي تيارات سياسية حقيقية وإنما روابط قائمة على المصالح.

العلاقات الاجتماعية التقليدية مثل الأفراح والعزاء والمناسبات الاجتماعية المختلفة هي أهم وسائل التواجد للسياسي بين أبناء دائرته مع ملاحظة أن السياسي الناجح هو من يعرف مواقع التأثير في الدائرة لأنه في بعض الأماكن قد تكون الطرق الصوفية هي الأكثر شعبية بينما في مكان آخر قد يكون نادي الروتاري كما أن التعامل مع المجتمع العمالي يختلف قطعا عن الأرياف.

الشباب يشكلون 70 % من الشعب المصري فإذا كنت حسن الحظ وتمكنت من التعامل معهم ومخاطبتهم وتفهم مشكلاتهم فقد بلغت درجة عالية من النجاح الحقيقي لأن استيعابهم صعب للغاية لعدد من الصفات (تقلب المزاج ـ الكلام أكثر من الفعل ـ لا يعتمد عليهم في الأعمال الدائمة ـ الحماس اللحظي) فإذا لم تتمكن من ذلك فعليك بالعمل التقليدي مع بقية الفئات.

يجب مراعاة التيار الإسلامي العام في الأقاليم لأنه لا يزال صاحب التأثير الأقوى في الحياة السياسية وإن كان تحت الضغط وهو ما يجعل مزاج الناخب المصري يسير في الاتجاه المحافظ أما جماعة الإخوان فقد فقدت تأثيرها السياسي وقد يمتد ذلك حتى بعد المصالحة مع النظام حيث تحتاج لشخصيات مثل التلمساني والغزالي وهي غير متوفرة في المدى المنظور.

النجاح في العمل السياسي ليس مرتبطا بكثرة العدد ولا تشعب التنظيم وإنما بالتركيز على الهدف (المهم تحقيق الهدف وإيداع الكرة في المرمى وليس ترقيص المدافعين واجتذاب آهات الجماهير ثم في النهاية تضع الكرة في الأوت) وأخيرا عليك بالقراءة والاطلاع خاصة في علم الاجتماع السياسي لتجمع بين الخبرة العملية والثقافة النظرية لأن السياسة علم وليست فهلوة.

التعليم الضائع في الوطن العظيم

الخطوة الأولى لتحقيق التنمية بمفهومها الشامل هو تحقيق درجة مقبولة من (السلم الاجتماعي) وهو ما يعني التعايش المشترك بين كل المكونات الثقافية للمجتمع في إطار ثقافة التسامح التي تعني الإيمان بالتعددية لأن مصر لم تكن في يوم ما بلد اللون الواحد ولا الثقافة الواحدة ولا الدين الواحد ولا المذهب الواحد وهذه طبيعة الدول ذات العراقة والقدم حيث الهوية الجامعة التي تضم في داخلها تلك المكونات جميعا منصهرة في بوتقة واحدة ..

وتقع مسئولية تحقيق ذلك على تيار الأغلبية (المجتمعية والسياسية) مما يتطلب حدوث تجديد في الفكر الإسلامي نحو الاعتدال لأن الدين هو العامل الأقوى تأثيرا حتى الآن في حياة الناس وهو السبيل إلى الخطوة الثانية من خطوات التنمية وهي بناء الإنسان وأعني به التكوين العقلي والمعرفي مصحوبا بالتربية الأخلاقية والسلوكية وهو ما يجعل التعليم حجر الزاوية في قضية التنمية لأنه أيضا وسيلة التأهيل للعمل المهني الذي يحقق للإنسان ذاته ..

بعد ذلك تأتي الخطوة الثالثة من خطوات التنمية وهي إدارة الإنتاج والمرافق وهو ما يرتبط ارتباطا ووثيقا بالبحث العلمي والصناعة المتقدمة التي هي السبيل إلى اللحاق بركب الدول المتقدمة وهذا لا يتحقق إلا إذا كانت الفلسفة العامة للمجتمع والدولة تتبنى رؤية اقتصادية طموحة قائمة على التحول من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد الإنتاجي ودعم الصادرات والاكتفاء الذاتي للسوق المحلي من السلع والخدمات والمرافق الحيوية ودعم المستثمر المحلي وحماية البيئة ..

ولا يمكن تحقيق كل ما سبق إلا بالشروع في الخطوة الرابعة وهي إعادة هيكلة المؤسسات لتكون خادمة لهذه الفلسفة بداية من مستوى الإدارة المحلية واسعة الصلاحيات ماليا وإداريا وحتى فلسفة الإدارة القائمة على مبدأ التفويض واللامركزية في التنفيذ في إطار خطة شاملة معتمدة على قاعدة بيانات دقيقة وشفافة وجهاز إداري تقوم فلسفته على الكفاءة والفعالية والموازنة بين سرعة الإنجاز وجودة الأداء والتناغم بين كافة القطاعات ..

وتعاني مصر من غياب منظومة متكاملة للبحث العلمي الحقيقي الذي يخرج لنا منتجا ملموسا (تطوير سلعة أو تحسين خدمة أو حتى إسهام محدود في مجالات علمية أخرى) وللاسف فان الإنتاج الأكاديمي في مصر محدود ومتكرر ووهمي لأن غرضه الأساسي هو الترقي الوظيفي أو الترخيص بمزاولة المهنة أو الحصول على شهادة ترفع من قيمة السيرة الذاتية عند السفر.

السبب في ذلك هو نظام التعليم الذي يقوم على عقلية الموظفين (غرض التعليم هو نيل الدرجات في الامتحان للحصول على الشهادة ثم الوظيفة الحكومية مع تقليب العيش في القطاع الخاص فينال أكبر قدر من مميزات الاثنين) وبالتالي لم يعد المحتوى التعليمي والتربوي ذا جدوى لان التعليم أصبح محض سباق للحصول على الوظائف المختلفة فقط.

وقد تحولت الجامعات إلى نمط مكرر من المدارس الثانوية حيث لا يوجد نشاط طلابي يبني الفكر العام ولا إتقان في المادة العلمية .. وانتشار الدروس الخصوصية في الجامعات دليل على تحولها إلى معبر للحصول على الشهادة فقط .. الطالب يريد الدرجات وأستاذ الجامعة يقلب عيشه بكل الوسائل الممكنة فيخرج الطالب من الجامعة وهو غير مؤهل تأهيلا حقيقيا لسوق العمل.

وعندما سافرت للخارج لاحظت أن مستوانا نحن المصريين في اللغة الإنجليزية ضحل للغاية وأن جميع الجنسيات بما فيهم العرب وأهل الخليج أفضل منا بمراحل رغم أنها مادة أساسية عندنا في جميع مراحل التعليم لكنها فرغت من مضمونها فنحن نتعلم للامتحان وليس لتعلم اللغة .. والإنجليزية هي لغة العلم الحديث والتواصل مع العالم وليست ترفا أو أمرا ثانويا.

التعليم الطبي أيضا يعاني من نفس المشكلة حيث يمكن رصد نموذج غريب من الأطباء لديهم القدرة الفائقة على الحفظ والمذاكرة النظرية والنجاح في كل الامتحانات لكن مع الغياب الكامل للحس الإكلينيكي (ويشمل الخبرة الطبية وخبرة التعامل مع الناس معا) أي أنه صار مرجعا طبيا متحركا يحفظ الكتب لكنه غير قادر على ممارسة المهنة عمليا أو التعامل السليم مع المريض.

والتعليم الحالي يعتمد على التلقين ولا ينمي القدرات الإبداعية ولا يفتح الأفق المعرفي والثقافي وبالتالي ينشأ الطالب على فكرة أحادية مصدر التلقي ويغرس فيه أن ما هو عليه من أفكار هي اليقين المطلق سواء في المجال الديني أو القومي فيصبح غير مستعد نفسيا لمناقشة ما يعتقده فضلا عن محاولة تغييره حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى كسر السلام النفسي المتوهم لديه.

وينتج عن المنهج التلقيني غياب كامل لفكرة التسامح والتي تعني قبول الآخر المختلف معك في الفكر والدين والسياسة وفلسفة الحياة مما يؤدي إلى غياب القدرة على التعايش المشترك الذي هو أساس نجاح المجتمعات في الدولة الحديثة بل إن التلقين هو أحد أهم أسباب التعصب والتطرف في الفكر والسلوك لأن الاعتدال في كل شيء هو أول الطريق للعقلانية الحقيقية.

التعليم في مصر حاليا يكرس لفكرة انتماء الفرد للقطيع ويرفض أي مبادرة فردية للتخلص من هذا الإطار فيصبح المواطن أسير فكرة واحدة مثل نظرية المؤامرة وغيرها بسبب الجهل بالتاريخ والسياسة معا لأن التعصب السياسي دليل على ضعف الثقافة حيث كل شيء قابل للتغيير بما في ذلك الأنظمة السياسية فتنتشر روح المكايدة والتشبث الأعمى بالقطيع والخوف الوهمي من المستقبل.

والحقيقة أن الصحة والتعليم من قضايا الأمن القومي وليست مجرد خدمات عامة .. وهما من حقوق الشعب ولا يقبل تحولهما إلى سلعة تقدم لمن يملك الثمن .. الصحة والتعليم هما قاعدة الاستثمار الحقيقي في الثروة البشرية .. ويجب إعادة النظر في خصخصة هذه المجالات الحيوية والتي يجب أن تحظى بالأولوية في الإنفاق والاهتمام من الدولة خاصة رواتب الطبيب والمعلم لأن أثرها يتعدى الحاضر الى الأجيال القادمة ومستقبل البلاد.

أما نجاح البحث العلمي فهو مرتبط بنظام التعليم بقطاعاته المختلفة .. التعليم الأساسي والفني والأزهري والجامعي وهو ما يعني أننا بحاجة إلى إعادة صياغة لفلسفة التعليم بالكامل يتبعها إعادة هيكلة للمؤسسات التعليمية وفق دراسات جادة يقوم بها متخصصون في علوم التربية والتعليم ليكون هدفها الأول إعادة المضمون الحقيقي للعملية التعليمية لتخرج لنا منتجا حقيقيا وليس أنصاف متعلمين .. وعندها فقط نضع أقدامنا على الخطوة الأولى في المسار السليم.

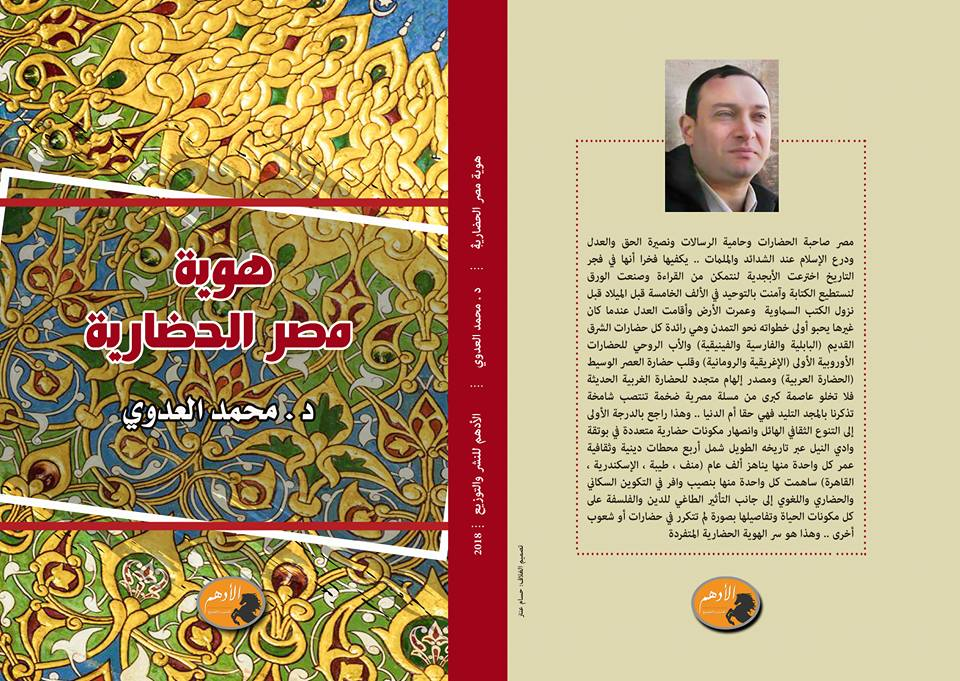

وفي فيلم الأيدي الناعمة كان الدكتور حمودة يرفض أي عمل خارج تخصصه حيث كان حاصلا على دكتوراه في حرف الجر (حتى) .. وحتى وقت قصير كان حملة شهادات الماجستير والدكتوراه يتظاهرون للمطالبة بالتعيين الحكومي وهو الأمر المنطقي في أي دولة تسعى للاهتمام بالبحث العلمي والاستفادة من العلماء في كافة التخصصات .. لكن يظل هناك سؤال هام وهو : من الذي يملك تحديد أولويات الإنفاق الحكومي وتحديد الوظائف والرواتب ؟؟

الإجابة ببساطة هو أن الإنفاق الحكومي يجب أن يكون مرهونا برأي صاحب المال (الممول أي الشعب أي نحن أي دافعي الضرائب) ممثلا في البرلمان المنتخب والحكومة المنبثقة عنه .. ذلك أنه حتى الآن فإن الضرائب بأنواعها هي مصدر الدخل الأعلى للحكومة وتحويلات العاملين بالخارج هي المصدر الأول والمتجدد للعملة الصعبة .. وبالتالي فإن الشعب هو الذي يدفع رواتب جميع العاملين الحكوميين بما في ذلك الضباط والقضاة والدبلوماسيين ..

ولا يتوقف رأي الشعب على تحديد الرواتب فقط وإنما يتعدى ذلك إلى أوجه الإنفاق المختلفة .. ربما يكون رأي الناس في وقت ما أن تنفق أموالهم على الصحة والتعليم وربما في وقت آخر على المرافق والمحليات أو الرياضة والفنون أو السياحة والترفيه أو تنفق على الأزهر والمساجد أو ربما يدعم الجمعيات الأهلية أو يقيم بها مشروعات صناعية .. كل ذلك حق أصيل للشعب ممثلا في تيار الأغلبية (الاجتماعي والثقافي) والذي تخرج منه الأغلبية السياسية بالطبع ..

وفي النظم الديموقراطية فإن التيار الاجتماعي الغالب سوف يصل للحكم بالانتخابات وأيضا في النظم غير الديموقراطية يجب أن تكون هناك مراعاة لتوجهاته وإرادته لأن في ذلك ضمان للسلم الاجتماعي .. وبالتالي فليس من حق أحد من المثقفين أن يفرض رأيه على أصحاب المال في كيفية إنفاقه فهو حق أصيل لصاحب المال بل إن الممول هو الذي يجب أن يحدد مناهج التعليم لأبنائه بل ويحدد مواصفات المعلم حتى لو كانت مؤهلاته دكتوراه في حتى !!

السياسة التي أعرفها

السياسة التي أعرفها تعني وجود رؤية لنهضة الأوطان ولا يمكن أن يحدث ذلك إلا إذا كان البحث العلمي الجاد والحقيقي والإنفاق عليه هو أول خطوة في هذا الطريق .. نحن نعيش في عصر العلم التقني والحضارة الحديثة ونلمس كل منتجاتها في كل نواحي الحياة من أول وسائل النقل والمواصلات وحتى وسائط التواصل الاجتماعي مرورا بكل أساسيات وكماليات المعيشة والإنتاج وإذا لم نلحق بركب العلم فإننا سوف نظل في العصور الوسطى سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا ..

تنظيم الحياة السياسية وفهمها والتعمق فيها لن يكون إلا بالعلوم السياسية وليس الفهلوة ..وإدارة الاقتصاد والصناعة والإنتاج تعتمد على العلم في كل شيء وليست متروكة للاجتهاد الشخصي .. دراسة أحوال المجتمعات وعاداتها وتقاليدها وتغيراتها تخضع للدراسات العلمية الإحصائية وضوابطها وليست نظريات جوفاء .. بل إن فهم الدين الحق يؤدي بنا تلقائيا إلى السير في اتجاه العلم ونبذ الخرافة حيث جاءت كلمات القرآن الأولى بوصف المولى عز وجل في قوله : ” الذي علم بالقلم ” وذلك بعد الأمر الرباني العظيم للنبي (ص) والذي افتتح به الوحي في قوله : ” اقرأ “.

ويرى عدد من الباحثين أن المجتمع في مصر يعاني من تأثير اخلاقيات الزحام حيث يرون أن مصر تشبه سفينة في عرض البحر تحمل حمولة من البشر فوق طاقتها وأن الزحام سوف يضطر الجميع إلى البحث عن الأمان في وسط السفينة في أنانية قد تدفع بالآخرين ناحية الأطراف وربما الغرق .. ويرون أن أحد الحلول الممكنة أن يغادر بعضهم السفينة ويسافر إلى مكان أفضل فتتحسن معيشته وفي نفس الوقت يخفف الحمولة فيتيح للباقين في السفينة قدرا من السعة تنقذهم من الغرق ..

ورغم أن هذا الرأي يجنح الى أجواء التشاؤم لكن من زاوية أخرى قد تكون نظرة واقعية بعيدة المدى بل وسابقة لأوانها حيث يبدو أن المجتمع قد تجاوز هذه المرحلة إلى مرحلة أخطر توحي بانعدام القيم الإنسانية بالكلية وسيادة منطق البلطجة وتفشي روح السادية في التعامل بين الناس وبعضهم البعض حتى وصل الحال إلى الاستهتار بالروح البشرية والاستهانة بكرامة الإنسان .. ولعل كلماتنا هذه صرخة نذير تساعد على التشخيص السليم لما يعاني منه المجتمع وتنير الطريق أمام مؤسسات القطاع الأهلي للقيام بدورها الأصلي في التوعية والإصلاح ..

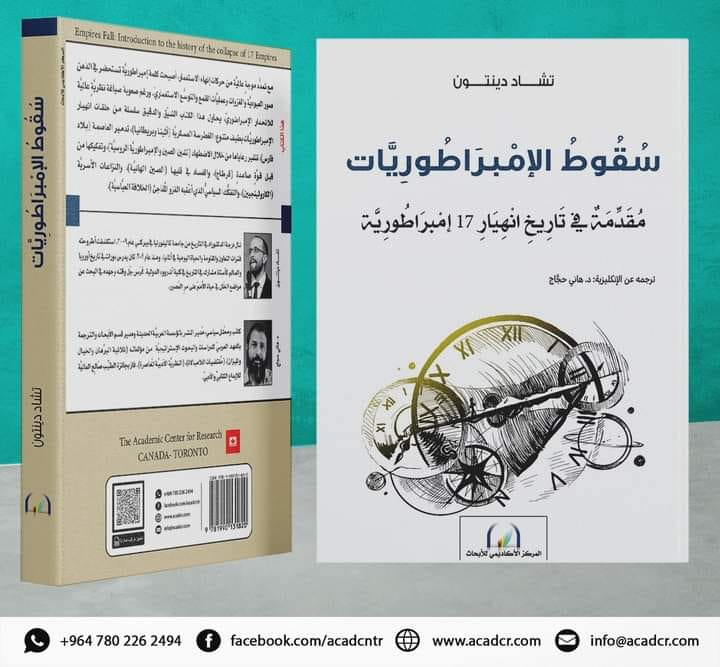

ورغم هذه النظرة غير المتفائلة إلا أن هناك أمثلة كثيرة من التاريخ تحكي لنا حدوث تغييرات لا يمكن تصورها تنقلب فيها أوضاع الأفراد والدول رأسا على عقب ، ففي منتصف القرن العشرين كانت بريطانيا إمبراطورية لا تغيب عنها الشمس وكان شعبها يظن أن ما هم فيه هو أقصى ما يمكن لحضارة أن تصل إليه وفي غضون سنوات قليلة انكمشت وفقدت كل مستعمراتها ، وكانت فرنسا تستعمر نصف الدنيا وتنشر جيوشها لتحتل دولا كثيرة وفي بضع ساعات سقطت هي نفسها في قبضة الاحتلال النازي وذاقت ما كانت تسيمه للآخرين ، وفي ثمانينات القرن العشرين كانت الحرب الباردة مستعرة والجميع يتحدث عن الستار الحديدي وحرب الفضاء وفي سنوات معدودة تحطم جدار برلين وانهار الاتحاد السوفيتي دون أن تطلق عليه رصاصة واحدة ..

وقبيل الربيع العربي لم يكن لدى أي منا بادرة أمل تلوح في الأفق لتغيير الوضع السياسي في كل من تونس ومصر وليبيا واليمن حيث بدا حكامها خالدين على عروشهم لكن في أيام معدودات انقلب حال الزعماء ، ترى لو كان عندنا علم بالمستقبل هل كانت رؤيتنا لأنفسنا والآخرين سوف تتغير ، لذلك لا يجب أن ييأس الإنسان من الواقع مهما كان قاسيا لأنه لا يمكن الجزم بالمدى الزمني الذي سوف تثبت فيه الأحوال لأنه ربما يكون التغيير قاب قوسين أو أدنى ونحن لا ندري ..

وكثير من الحكام العرب تمتع بالحصافة السياسية والقدرة على المرونة وقراءة الواقع بشكل سليم .. ففي عام 2011 م. وأثناء موجة الربيع العربي قام ملك المغرب فورا بتعديل الدستور والاعتراف بالقومية الأمازيغية وأفرج عن المعارضين وسمح للأحزاب الإسلامية بالمشاركة في تشكيل الحكومة .. وفي الأردن قرر الملك تغيير الحكومة مع حزمة إصلاحات عاجلة واجتمع مع رؤساء العشائر وقادة العمل النقابي ورجال التيار الإسلامي .. وفي السعودية قرر الملك زيادة رواتب جميع العاملين في الدولة وترقية جميع العسكريين للرتبة الأعلى مع قرارات فورية بدعم السلع وتيسير الاستثمار مع أخذ خطوات جادة لانتخاب المجالس البلدية ..

هذه هي السياسة في أوضح صورها أما الحكام من ذوي الخلفية العسكرية فإنهم يتصفون بالعناد والمكابرة وإنكار وجود المعارضة ورفض مطالب الناس حتى أنزلتهم شعوبهم من سدة الحكم إلى مهاوي الردى .. عندما تعلو موجة الغضب الشعبي تكون الكرة في ملعب القيادة السياسية وهي تملك الكثير لنزع فتيل التوتر لكن المشكلة تكمن في التعامل الأمني الغاشم والذي يزيد النار اشتعالا بدلا من استعمال الذكاء السياسي الذي يبدو أنه غير موجود عند كثير من حكامنا حيث التفاخر علنا بذلك من خلال عبارة : ” أنا مش سياسي .. أنا مش بتاع سياسة “.

وقد أثبتت التجربة العملية أن هناك فارق كبير بين رجل الأعمال ورجل الدولة .. رجال الأعمال لا يصلحون لإدارة الدولة بسبب نمط التفكير المسيطر على عقولهم والذي يعتمد على فكرة المكسب والخسارة بينما تحتاج الدولة لرؤية أكثر شمولا من الاقتصاد حيث تتقاطع السياسة مع المكونات الاجتماعية واحتياجات البشر في كافة الطبقات .. هناك علاقات متشابكة ومصالح عديدة .. اختلافات فكرية وعرقية ومذهبية ولغوية وأنماط حياة متعددة داخل المجتمع الواحد ..

وهذا ما جعل القرار الأمريكي مترددا في كثير من القضايا الدولية في عهد ترامب حيث يهدف رجل الأعمال لتحقيق أكبر قدر من المكاسب بأقل قدر من التكاليف وهو ما يصلح في عالم المال والتجارة لكن لا يصلح في الحياة السياسية ..

نفس الأمر ينطبق على العسكريين الذين قضوا حياتهم وفق نمط تفكير جامد محدد لا يتناسب مع المرونة اللازمة للحياة المدنية ولذلك فإن الحياة السياسية تحتاج إلى أشخاص متفهمين لطبيعة المجتمع ولديهم الخبرة الميدانية في التعامل المباشر مع الناس والتي تمكنهم من تلبية الاحتياجات المختلفة .. ولا شك أن أول خطوة نحو التنمية الحقيقية والنهضة الاقتصادية هي وضع الرجل المناسب في المكان المناسب.

وللأسف فقد تعامل ترامب وغيره من الحكام بقدر كبير من الرعونة في ملف وباء كورونا .. والحقيقة أن كورونا وباء عالمي ولم يكن مؤامرة ولا يصلح أن يكون موضوعا للمزايدة بين المتدينين والعلمانيين ولا بين المعارضين للحكومات والمؤيدين لها ولن ينفع الجميع أن يلقي أحدهم تبعة الفشل على الآخرين .. هي كارثة عالمية نجت منها الدول التي أنفقت من قبل ولا زالت تنفق على الصحة والتعليم الطبي ولها نصيب في البحث العلمي الجاد المنتج وكذلك التصنيع الحقيقي الخادم للاحتياجات ..

أما الدول النامية فقد لحقتها آثار اقتصادية وسياسية ناجمة عن الوباء وظلت حكوماتها الجاهلة حتى اليوم تبرر فشلها الاقتصادي بظهور المرض فجأة بينما كانت وقتها تنكر وجود مرض من الأساس حيث عجزت عن إجراء العدد الكافي من تحليل الفيروس (ولذلك عدد المرضى المعلن فيها قليل) ولم تتخذ إجراءات جادة لمنع الانتشار (كلها إجراءات شكلية) ..

في النوازل الكبرى يمكن للكارثة أن تطال الجميع وبث الأمل الكاذب خيانة ، وفي أزمة كورونا لم يكن هناك علاج معتمد إلا اللقاح لذا لا يجب الاستماع لأنصار نظرية (كل شيء تمام) ولا أن يعيش بعضهم في دور (عبد المهم) ليتصدر المشهد بنظريات كاذبة .. فلنستمع لتعليمات الأطباء والعلماء ونوفر لهم كل ما يلزمهم وعلى رأس ذلك زيادة الإنفاق في مجال الصحة بما يحقق الهدف دون شعارات ولا تطبيل فلن ينفع مستقبلا سوى قول الحقيقة وحدها ولذلك الآن نرجوكم الصمت !!

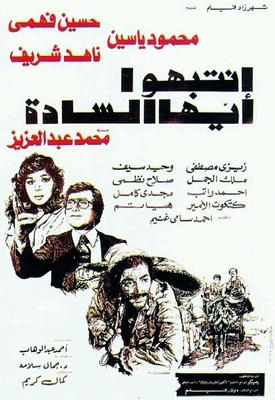

انتبهوا أيها السادة

منذ نشأة الجمهورية في مصر وحتى يومنا هذا ارتبط النظام السياسي في مصر بشخص الرئيس ارتباطا مباشرا بحيث يستحيل الفصل بينهما على مستوى الأداء أو التوجهات .. وقد أثر ذلك بالطبع على القرار السياسي والبناء الداخلي لأن الرئيس يحوز سلطات أسطورية تجعله يسعى للبقاء في مقعده أبد الدهر ولذا فإنه يأخذ من الاحتياطات ما يكفل له ذلك .. لكن القدر دوما كان له رأي آخر حيث كانت النهايات غير متوقعة بالمرة.

وصل عبد الناصر إلى الحكم بعد ثورة يوليو (وهي في الحقيقة انقلاب عسكري قام به الجيش) لذلك فإنه طوال حكمه كان يتوجس من تكرار الانقلاب فسعى بكل قوته لتأمين الجيش وإجهاض أي بادرة توحي بذلك ووضع أخلص أصدقائه عبد الحكيم عامر على رأس القوات المسلحة (ترقى من رائد إلى لواء استثنائيا ثم منح رتبة المشير) .. لكن الضربة القاصمة جاءت غير متوقعة من الخارج على هيئة هزيمة 67 التي أطاحت بالمشروع الناصري.

وعندما جاء السادات كان هاجس الهزيمة العسكرية مسيطرا على توجهات النظام لأن تكرارها يعني زوال النظام برمته لذلك كان شديد الحذر في تعاملاته الخارجية وسعى لتجنب كل الأسباب التي قد تؤدي لحدوث ذلك .. حتى في حرب أكتوبر فإنه قصد بها أن تكون حرب تحريك لا حرب تحرير وعندما حدثت الثغرة سعى إلى وقف إطلاق النار وبدأ التفاوض .. لكن نهاية حكمه لم تأت من هزيمة عسكرية وإنما جاءته الرصاصات القاتلة في المنصة.

وعندما جاء مبارك كان مشهد المنصة يشكل الهاجس الأول في نظام حكمه مما ترتب عليه المبالغة الشديدة في تأمينه الشخصي بعدد من الأجهزة الأمنية والقوات المدربة خاصة عند زياراته للمواقع المدنية العادية أو حتى الوحدات العسكرية وذلك على مدار ثلاثين عاما كانت شوارع القاهرة تتوقف فيها انتظارا لمرور موكبه .. ولم تأت النهاية إطلاقا من هذا الهاجس وإنما جاءت من دعوات للتظاهر على صفحات التواصل الاجتماعي أدت إلى حراك شعبي غير مسبوق.

ولأن الرئيس السيسي جاء إلى الحكم في هذه الظروف فإن نظامه يتوجس من أي حراك شعبي ولو بسيط ويفزع من بضع كلمات على وسائل التواصل الاجتماعي فيسعى إلى تكميم الأفواه واعتقال النشطاء وهو يظن واهما أنه بذلك يقضي على التهديد الوحيد للنظام .. ويظن معارضوه أن نظامه يجب أن يسقط بنفس الطريقة التي سقط بها مبارك غير مدركين أن النهاية تأتي دوما غير متوقعة مثلما حدث مع سابقيه لأن التاريخ لا يعيد نفسه.

ولا أحد يعرف الغيب أو يملك القدرة على التنبؤ بالمستقبل .. لكن القارىء الجيد للتاريخ يدرك على الفور أن مصر تمر الآن بظروف مشابهة تماما لما كان يحدث في الماضي عند نهايات الدول المتعاقبة واضمحلالها .. انهيار وشيك في كافة المجالات كما كان في نهايات عهد الاحتلال العثماني والروماني وفي أواخر عصر الإخشيديين والفاطميين وفي الفترات الانتقالية في العصور الفرعونية المتعاقبة .. لكن هذا الانهيار غالبا ما كان يعقبه تأسيس جديد ونهضة اقتصادية وعسكرية تصل بالبلاد في وقت قصير إلى مرتبة الدول الإمبراطورية ..

ويظن الكثيرون أن ثورة قادمة يجب أن تطيح بالنظام المستبد لكن التغيير قد يكون أسرع من ذلك لأنه لا يملك أي مقومات للبقاء وإنما يسير بفعل القصور الذاتي فقط لا غير وهو ما ينذر بكارثة اقتصادية قد تأكل الأخضر واليابس .. ويظن البعض أن من علامات قوة النظام أنه يقوم بتكميم الأفواه واعتقال النشطاء وإعدام الإسلاميين وإغلاق المجال العام لكن الحقيقة أنها جميعا من علامات الضعف والخوف وعدم استقرار دعائم الحكم .. ويظهر ذلك جليا من خلال إعلام النظام ولجانه الإلكترونية حيث الاستماتة في الدفاع عن السياسات الفاشلة والمشروعات غير المجدية والتوتر والفزع من أي نقد بسيط أو حراك محتمل ..

وقد يغيب كل ذلك على عوام الناس فيظل بعضهم سائرا في القطيع يؤيد الحاكم تأييدا مطلقا أو على العكس يعارضه على طول الخط من باب المكايدة السياسية فقط وهو أمر مقبول لدى البسطاء والسذج .. لكن المشتغلين بالعمل السياسي على اختلاف تنوعاتهم لا يجب أن ينجرفوا لمثل هذا الفعل فلا يجب عليهم التأييد المطلق للحاكم لأنه ما بين طرفة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال (ولنا في مبارك عبرة) .. ولا يجب عليهم أيضا أن يكونوا معادين على الدوام وإنما يجب عليهم تحقيق قدر من التوازن سواء في علاقتهم بالنظام أو معارضيه من الإسلاميين لأن كل الاحتمالات في المستقبل القريب واردة بما في ذلك عودة الإسلاميين (عودتهم إلى ساحة العمل وليس إلى كرسي الحكم) ..

ولن يكون هناك نجاح في المستقبل إلا بوجود قدر معقول من التوافق الوطني بين المكونات السياسية والاجتماعية (ذات الثقل) وبالتالي فإن أصحاب الآراء الخيالية والمتطرفة والإقصائية في أي مكون لن يكون لهم مكان .. لا مفر إذن من خلق مشترك وطني عام بين التنوعات المختلفة يؤدي إلى صناعة تيار وطني جديد يتجاوز الخلافات التاريخية القديمة والحديثة ويتطلع للمستقبل وحده وإلا تخلف الجميع عن عجلة التاريخ .. وهذا الكلام ليس نبوءات حالم ولا أمنيات مشتاق وإنما هي توقعات مبنية على العقل والمنطق وربما يصدق فيها قول الشاعر :

ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار من لم تزود

حدود الأمن القومي

المنظمات الإقليمية التي تجمع تحت رايتها دولا ذات سيادة هي وسيلة للعمل المشترك وليست غاية في حد ذاتها .. وتكمن قوة المنظمة في مقدرة الدول الأعضاء على الاستفادة من هذا الجهد التعاوني في مجالات شتى ولكن تحت قيادة دولة مركزية لها من الثقل السكاني والجغرافي والحضاري والعسكري ما يمكنها من بث القوة في هيئات المنظمة وإنفاذ قراراتها على أرض الواقع ..

ومصر هي الدولة المركزية في جامعة الدول العربية مثلها مثل الكثير من الدول المركزية في عدد من المنظمات المشابهة (إندونيسيا في دول آسيان والبرازيل في أمريكا اللاتينية وألمانيا في الاتحاد الأوروبي وأثيوبيا ونيجيريا في أفريقيا جنوب الصحراء وتركيا وإيران في آسيا الوسطى وروسيا في الاتحاد الروسي الذي يضم 83 جمهورية صغيرة تحيط بالدولة الكبيرة من كافة الاتجاهات) ..

وقد مرت الجامعة العربية منذ إنشائها بفترات من الفعالية السياسية بسبب قوة الزعامة المصرية للمنظمة وقدرتها على ترجمة القرارات إلى أفعال ملموسة على أرض الواقع .. لكن إذا تخلت دولة المركز عن دورها القيادي فإن المنظمة يصيبها الضعف وتكتفي بالشجب والاستنكار والإدانة اللفظية (القول) بدلا من اتخاذ إجراءات عملية للحفاظ على الأمن القومي للدول الأعضاء (الفعل) ..

أما إذا تنصلت مصر من عروبتها وانكفأت على نفسها فإنها بذلك تتراجع في مكانتها وتساوي نفسها بالدول الإقليمية غير العربية وتفقد حق التدخل في الأمن القومي العربي الذي سيعاني تلقائيا من تدخلات لا حصر لها من كل القوى الطامعة .. ولا يمكننا ساعتها أن نلوم أحدا على ما يفعل بعد أن رضينا بالقول واكتفينا بالبقاء داخل حدودنا نجتر ذكريات حضارة سبعة آلاف عام من المجد الذي أضعناه ..

ومكانة مصر الإقليمية قدر حتمي لا مفر منه يفرضه التاريخ والجغرافيا والواقع والسياسة وليست من قبيل أوهام العظمة الكاذبة أو أمنيات التفوق الزائفة ، وفي الفترات القليلة التي نهضت فيها تحولت إلى إمبراطورية (في عهد محمد علي وإسماعيل) أو على الأقل كانت من أهم الدول المؤثرة في السياسية الدولية (في عهد عبد الناصر والسادات) أما وضعها الحالي فهو استثناء من القاعدة وإن طال مداه الزمني ..

ومكانة مصر السياسية والدبلوماسية أيضا يجب أن تصل إلى مرتبة تستحقها البلاد إذ يجب أن تكون على قدم المساواة مع كل من اليابان وألمانيا والهند وهي الدول التي تتطلع إلى نيل العضوية الدائمة في مجلس الأمن حيث يمكن لمصر أن تمثل العرب والأفارقة والعالم الإسلامي ، أما بالنسبة للعرب فهي أكبر الدول العربية سكانا إذ تشكل وحدها ربع الناطقين باللسان العربي وربما تصل إلى نسبة الثلث بعد عقود قليلة وهي بالنسبة للدول العربية واسطة العقد ، وبالنسبة لأفريقيا فهي في منافسة مع ثلاث دول أفريقية هي أثيوبيا ونيجيريا وجنوب أفريقيا بل تتفوق عليهم بامتلاكها دائرة تأثير طبيعية في شمال وشرق أفريقيا وفي دول حوض النيل كما تتفوق عليهم في الإمكانيات والتاريخ والدور النضالي في مساعدة دول القارة في الماضي القريب ..

أما في العالم الإسلامي فهي تتميز عن كل من إيران وتركيا وباكستان وإندونيسيا بعروبتها وأزهرها ومذهبها السني المعتدل .. لكن نهضة مصر مرهونة بالتخلص من أزماتها الاقتصادية الناتجة عن الفساد ثم الخروج من دائرة التبعية السياسية للغرب وتحقيق استقلالها الحقيقي لتكون رأسا برأس مع منافسيها التقليديين في الإقليم تركيا وإيران حيث يزداد نفوذهما في المنطقة فقط عندما تغيب مصر ..

وعندما نتأمل تاريخ مصر عبر العصور المتعاقبة نجد أنها في حال نهضتها تتحول إلى إمبراطورية كبرى وهو ما يمكننا ملاحظته في الخرائط التي ترصد عهد كل من تحتمس الثالث (عصر المصريين القدماء) وبطليموس الثاني (عصر البطالمة) وصلاح الدين الأيوبي (العصر الإسلامي) ومحمد علي باشا (العصر الحديث) .. وهذا أمر تفرضه الجغرافيا التاريخية والموقع الجيوسياسي.

وتنقسم دول العالم ذات الثقل إلى مجموعتين .. أولاهما الدول القارية والتي نتجت عن اتحاد عدد من الأقاليم في ظرف زمني سابق مثل الولايات المتحدة والاتحاد الروسي والصين والهند .. والمجموعة الثانية التي تضم دولا ذات ثقل حضاري وسكاني تلعب دورا مركزيا في محيطها الإقليمي مثل البرازيل واليابان وإندونيسيا وأثيوبيا وألمانيا ومصر وتركيا وإيران.

وتسعى الحكومات الوطنية في هذه الدول المركزية لاستعادة دورها القيادي والريادي .. مثلا ألمانيا هي قاطرة الاتحاد الأوروبي بينما لعبت أثيوبيا دورا تاريخيا في الاتحاد الأفريقي ولعبت إندونيسيا الدور الأبرز في إنشاء رابطة آسيان التي تضم دولا مختلفة في الأديان واللغات والثقافات كما تلعب البرازيل دورا هاما في اتحاد سيلاك الذي يضم دول أمريكا اللاتينية والكاريبي.

ولا شك أن هذا الدور الريادي للدول المركزية مرتبط بالإرث الإمبراطوري التاريخي .. مثلا حدود الاتحاد الأوروبي هي نفس حدود دولة شارلمان القديمة والرايخ الثالث .. نفوذ إيران في نفس منطقة دولة السلاجقة الإسلامية وهي أيضا نفس حدود دولة الفرس الأخمينيين القديمة بينما تسعى تركيا لاستعادة الإرث العثماني الذي يشغل نفس حدود الدولة البيزنطية.

ومصر لا تقل مكانة عن مثيلاتها من هذه الدول المركزية فهي ليست دولة هامشية ولا صغيرة لكنها للأسف تخلت طوعا عن دورها القيادي في المنطقة مما أدى إلى فراغ كبير لم تستطع دول أخرى أن تشغله رغم المحاولات المستميتة .. والخطوة الأولى نحو العودة لتلك المكانة هو تغيير النظام السياسي الذي ارتضى الخنوع وتقزيم دور مصر في كل المحافل الدولية.

وليس الأمر مقتصرا على الإرث الامبراطوري وإنما يتعداه إلى حدود الأمن القومي المصري الذي يتجاوز الحدود السياسية التقليدية .. فهو يشمل منابع النيل والبحر الأحمر وباب المندب .. الخليج العربي وحوض البحر المتوسط والصحراء الغربية .. وهنا يجب أن نعيد النظر إلى أنفسنا وفق هذا الطرح الذي يستلهم روح التاريخ والجغرافيا معا.

وتتمتع مصر بعضوية الاتحاد الأفريقي الذي يضم كل دول القارة السمراء وكذلك عضوية عدد من الاتفاقات المختصة بنشاط محدد مثل الكوميسا (منطقة التجارة الحرة في شرق وجنوب القارة) وكذلك مبادرة حوض النيل التي تضم دول المنبع والمصب .. لكنها في العقود الأخيرة غابت عن المشاركة في تأسيس التجمعات الإقليمية الاقتصادية ذات الطابع الوحدوي والتي شاركت فيها كل الدول الأفريقية في طريق نحو تحقيق درجة من التكامل الاقتصادي والتعاون السياسي ..

وهذه التجمعات قامت في المقام الأول على التجاور الجغرافي والتجانس السكاني .. ففي الغرب مباشرة من مصر نشأ اتحاد دول المغرب العربي الذي يضم خمس دول عربية وتحتل فيه الجزائر مركز الثقل الجغرافي والسياسي .. وإلى الجنوب أيضا نشأت منظمة الإيجاد والتي تضم السودان وأثيوبيا وكل دول القرن الأفريقي ومقرها في جيبوتي وتهدف للسعي نحو التكامل الاقتصادي وحل مشكلات المنطقة التنموية والبيئية والتعامل الجماعي مع مشكلات الأمن الغذائي والاستثمار الأجنبي ..

وفي شرق القارة (حوض النيل الأبيض) تأسس تجمع شرق أفريقيا (إياك) ليضم الدول الناطقة بالسواحيلية وهم كينيا وتنزانيا وأوغندا ورواندا وبوروندي (انضمت لهم جنوب السودان والكونغو الديموقراطية حديثا) حيث هناك خطة مرحلية لتوحيد العملة والتحول إلى فيدرالية تسمى (اتحاد شرق أفريقيا) .. أما في غرب القارة فقد نشأ تجمع آخر يضم كل دول أفريقيا المدارية الغربية هو المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) والذي تلعب فيه نيجيريا دورا محوريا وقياديا بوصفها أكبر دول المجموعة ..

وفي وسط القارة نشأ تجمع آخر أكثر نجاحا هو المجموعة الاقتصادية والنقدية لدول وسط أفريقا (سيماك) والذي يضم كلا من تشاد وأفريقيا الوسطى والكاميرون والجابون والكونجو برازافيل وغينيا الاستوائية حيث تم توحيد العملة (فرنك وسط أفريقي) وإنشاء بنك مركزي موحد في العاصمة الكاميرونية ياوندي .. وفي جنوب القارة تأسست مجموعة التنمية لأفريقيا الجنوبية (سادك) وتضم منطقة شعوب البانتو وأكبر دولة فيه هي جمهورية جنوب أفريقيا ..

وفي أروقة الاتحاد الأفريقي تتجه النية لتوحيد النظم النقدية في القارة عن طريق مصرف مركزي لإصدار عملة موحدة سوف يطلق عليها اسم (الأفرو) على غرار العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) وذلك بحلول عام 2028 لكن للأسف الشديد كانت مصر إحدى الدول الثلاث المتحفظة على تاريخ بدء المشروع وطلبت تأجيل التنفيذ سنوات إضافية .. وربما فوجئنا قريبا جدا أن أفريقيا جنوب الصحراء قد صار لها نظام نقدي موحد بل قد تسبقنا بمراحل في مجال التنمية ..

وفي عام 1960 م. شاركت مصر في قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والتي أرسلت الى الكونغو لمساعدة رئيس وزراءها الزعيم الوطني لومومبا ضد الانفصاليين المدعومين من بلجيكا .. وكانت القوة المشاركة عبارة عن كتيبة مظلات مصرية سورية مشتركة تحت قيادة العقيد سعد الشاذلي (رئيس الأركان فيما بعد) بالإضافة إلى بعثة عسكرية مصرية بقيادة العميد أحمد اسماعيل (وزير الحربية فيما بعد) .. وهذه الكتيبة هي التي استطاعت في الساعات الحرجة احتلال المطار وانقاذ أسرة لومومبا والعودة بها الى القاهرة بعد مناورات ناجحة للإفلات من القوات المعادية ..

وقد يبدو من الغريب الاهتمام بدولة تبعد عنا آلاف الكيلومترات لكنها في الحقيقة ليست دولة عادية لأنها في الحقيقة الدولة المركزية في أفريقيا الوسطى والجنوبية فهي أكبر دولة أفريقية في المساحة وتتوسط القارة تماما وتشارك في الحدود البرية مع عشر دول كما أنها من الأربعة الكبار في عدد السكان (بعد نيجيريا ومصر وأثيوبيا) .. وهي في موقعها الجغرافي تشبه ألمانيا بالنسبة لأوروبا والبرازيل لأمريكا الجنوبية وتايلاند في الهند الصينية فهي تصل شمال القارة بجنوبها وشرقها بغربها حيث الأهمية الكبرى في النقل البري وسهولة التجارة بين الدول المحيطة ..

واذا كانت نيجيريا قد استطاعت تزعم منطقة أفريقيا المدارية الغربية (ما يقرب من 400 مليون نسمة تشكل نطاق شعوب الهوسا والفولاني واليوروبا وغيرها) فان الكونغو مؤهلة لتزعم بقية القارة في جنوب الصحراء (400 مليون نسمة تشكل نطاق شعوب البانتو) .. والكونغو حاليا عضو في تجمع سادك (جنوب القارة) وانضمت إلى تجمع دول شرق أفريقيا إياك كما أنها جزء من تجمع وسط أفريقيا لكن دون الاشتراك في منطقة العملة الموحدة (سيماك) .. لذلك هي الدولة الوحيدة القادرة مستقبلا على توحيد هذه التجمعات الثلاث في منطقة واحدة ضخمة خاصة بعد أن تخلصت من الحكم العسكري ووضعت أقدامها على أول طريق التنمية الحقيقية ..

ولا شك أن واحدة من مهددات الأمن القومي هي غياب التضامن العربي ، تاريخيا لا يمكن الادعاء أن الوطن العربي كان موحدا في أغلب العصور بل العكس هو الصحيح إذ إنه كان دائم التفرق لكنه لم يكن على صورة التشرذم الحالية وإنما كان موزعا بين ثلاث أو أربع دول كبرى تقريبا بحكم الانفصال الجغرافي الطبيعي حيث تركز السكان الأوائل في المنطقة في أماكن تجمع الأنهار وعلى رأسها الفرات والنيل وهو المكان الذي شهد بواكير الحضارة الأولى والتي قامت على الزراعة بصورة أساسية ثم المناطق الساحلية في الشام والمغرب العربي وغيرها ثم تشكل تدريجيا خلال العصور الوسطى ..

ورغم أن اللغة وحدها ليست المقوم الوحيد في الترابط بين الشعوب إلا أنها في العالم العربي تكاد تكون العنصر الأهم فيه لارتباطها التاريخي بالدين الإسلامي حيث تحمل اللغة قدرا كبيرا من القداسة في الموروث الثقافي للمنطقة وهو أمر قليل الحدوث في العالم أن يحدث هذا التشابك بين الدين واللغة لدى أقوام يعيشون على مساحة شاسعة من الأرض وهو ما جعل مصر بالبداهة هي عاصمة هذا الكيان ورمانة الميزان فيه والرباط الذي يربط أجزاءه برباط وثيق حيث إنها في قلب المنطقة جغرافيا ولغويا وسياسيا ..

وأثناء معايشتي ونقاشاتي مع أفراد كثيرين من جنسيات مختلفة عربية وغيرها أدركت الفارق الكبير بين فكرة القومية وفكرة الوحدة وأنهما ليسا متلازمين بالضرورة لأن القومية إطار ثقافي جامع قد يحوي بين طياته كيانات سياسية منفصلة لا تسمح ظروفها المحلية بالاتحاد فيما بينها بينما الوحدة عمل سياسي منظم قد يقوم على أساس القومية وقد يكون على أساس المصلحة المشتركة بغض النظر عن الاعتبارات الثقافية والدينية واللغوية والاجتماعية ..

والاتحاد الإقليمي الاقتصادي أو السياسي بين الدول المتجاورة جغرافيا ليس ترفا فكريا ولا شعارا ثوريا ولكن أمر تحتمه المصلحة وتوجبه الظروف في عالم متسارع الخطوات لاهث الأنفاس يفترس الكبير فيه الصغير ولا يعرف إلا لغة القوة ويباع ويشترى كل شيء فيه بالمال وليس فيه أدنى احترام للأخلاق والقيم وفي ظل هذا الصراع اللانهائي لن يبقى في الوجود إلا الكيانات الكبيرة الموحدة بينما يصبح مصير الدول الصغيرة المتفرقة مجهولا في طي النسيان ..

والوطن العربي ليس في عداء مع العالم ولا في مخاصمة مع الحضارة الغربية بل إنه يسعى سعيا حثيثا ليكون جزء من هذه الحضارة لكنه هو المعتدى عليه في فلسطين والإسكندرونة والأحواز وأريتريا وأزواد وسبتة ومليلة .. وكذلك الخلافات الداخلية بين الدول العربية وبعضها أو في داخل الدولة الواحدة فإن أسبابه لا تسلم من التدخلات الخارجية التي تسعى لاستمرار الصراعات وليس حلها ..

والوطن العربي هو الذي تعرض في الماضي القريب للاستعمار والغزو من بريطانيا وفرنسا وأسبانيا وإيطاليا والبرتغال .. وهذا الاستعمار هو الذي تسبب بدوره في تسليم فلسطين لليهود وتسليم الأحواز لإيران وتسليم الإسكندرونة لتركيا وتسليم أزواد لمالي وتسليم أريتريا وعفار وأوجادين وبني شنقول إلى أثيوبيا .. وهو الذي سمح ببقاء كل من سبتة ومليلة تابعين للاحتلال الأسباني حتى اليوم ..

وقد كانت الخطوة الأولى للخروج من العصور الوسطى قد تمثلت في مقاومة الحكم العثماني والتحرر من ربقته ثم كانت الخطوة الثانية متمثلة في الكفاح ضد الاستعمار وطرده ثم جاءت الخطوة الثالثة ممثلة في الربيع العربي الذي يهدف للقضاء على الاستبداد والسعي نحو الديموقراطية .. ومن البديهي أن تكون هناك مقاومة لهذه الخطوة لأنها ستؤدي بالتبعية إلى الخطوة الحاسمة ..

وهذه الخطوة الأخيرة هي الوحدة العربية وتحرير الأراضي المحتلة .. وهو حق مشروع للشعوب العربية ولا يهدد إلا أصحاب المصالح الذين يريدون امتصاص ثرواتنا والسيطرة على أرضنا .. ومن حقنا أن نسعى لإقامة الاتحاد العربي وأن نسعى لتحرير أرضنا وأن نسير في طريق النهضة الاقتصادية وامتلاك القوة العسكرية للدفاع عن مقدراتنا مثلما تفعل كل شعوب العالم ..