ثورة بني عدي ضد المماليك

ظلت قبائل الصعيد في ثورة دائمة طوال العصر المملوكي ، ولم تكن قبيلة بني عدي بعيدة عما أصاب العرب في مصر كلها من ظلم المماليك حيث كان أول ظهور لها مستقلة عن قريش في الصعيد في عام 874 هـ عندما أرسل قايتباي عدة حملات للدلتا والصعيد بهدف جباية الأموال حيث كانت الأحوال الاقتصادية وقتها في غاية السوء فثارت القبيلة في كل مضاربها من أول ساحل بني سويف وحتى البهنسا والأشمونين ورفضت الرضوخ للذل وامتنعت عن تقديم الضرائب الباهظة.

فأرسل الأمير يشبك الداودار نائب السلطان قايتباي جنوده إلى بني عدى حيث دارت رحى معركة شرسة بمنطقة السويقة (وسط قرية بني عدي الحالية) أسفرت عن هزيمة بني عدي واستشهاد كثير من أبنائها ونهب مضارب القبيلة ومصادرة أموالها وممتلكاتها ودوابها .. وأراد يشبك أن يجعل من بني عدي عبرة فانتقى أربعين من خيرة رجالها وقتلهم على الخوازيق ولم يكتف بذلك بل جاء بشيخ بني عدى محمود دقيلة وأحرقه على الحطب حيا (وهو جد الولي محمد بن عمر بن جلبى بن زيدان دقيلة والمدفون ببنى عدى القبلية والتي كانت تعرف وقتها باسم أم جديم).

وجاء في الروايات الشعبية : ” وخيم الحزن بالقرية على هؤلاء الرجال ودفنوهم وأقاموا بجوارهم مسجدًا سمى مسجد الأربعين وطفح الكيل من ظلم الأمير يشبك فأخذوا يدعون عليه بقول حسبي الله ونعم الوكيل وبالفعل استجاب لهم الله حيث قتل الأمير على أيدي عبيده بعد أن عذبوه وقطعوه أشلاء واشتهرت بني عدى بعدها بأنها بلد حسبي الله ونعم الوكيل “.

واستعمل يشبك الداوادار القسوة ضد من امتنع عن السداد في كافة بلاد الصعيد حيث يقول ابن إياس : ” .. عاد الأمير يشبك الداوادار من الوجه القبلي وكانت مدة غيبته نحوا من سبعة أشهر ففعل ببلاد الصعيد من المظالم ما لا يسمع بمثله حتى قيل إنه شوى بالنار محمود شيخ بني عدي وخوزق من العربان جماعة وسلخ جلد جماعة ودفن جماعة في التراب وهم أحياء وفعل بالعربان من أنواع هذا العذاب ما لا فعله أحد قبله فدخل الرعب منه في قلوب العربان فلما صعد الأمير يشبك إلى القلعة أخلع عليه السلطان خلعة سنية ونزل إلى داره في موكب حافل ثم بعد ذلك قدم إلى السلطان تقادم حافلة بما ينيف عن مائتي ألف دينار ما بين ذهب عين وخيول وجمال ورقيق وأعسال وسكاكر وغلال وغير ذلك .. “.

وكان يشبك من المقربين إلى قايتباي لأنه ساعده في الانقلاب على تمربغا والوصول للعرش ونتيجة لأعماله في الصعيد أقطعه السلطان قايتباي عدة قطع من الأراضي بناحية المطرية بنى في إحداهما القبة الفداوية المعروفة وفي الأخرى قبة في موضع للتنزه صار بعد ذلك سببا في تسمية المنطقة باسم قرية القبة (ومنه استمدت أسماء حدائق القبة وسراى القبة وحمامات القبة وكوبرى القبة) لكنه لم يهنأ بكل هذه الثروة حيث لقي حتفه في الحملة التي أرسلت لأعالي الفرات ضد التركمان وأعوانهم حيث مات ميتة شنيعة إذ هزم بالقرب من الرها وأسر وتم ذبحه بالبطيء ليعاني أشد أنواع الألم ثم وضعت رأسه على رمح وحشيت تبنا وطيف بها في ممالك العجم.

الشيخ علم الدين بن محمود العدوي

زعيم قبيلة بني عدي وشيخ عربان منفلوط وأسيوط وحاكم الصعيد الأوسط في العصر العثماني ، الشيخ علم الدين بن محمود دقيلة العدوي والذي لعب دورا كبيرا في مرحلة مفصلية من تاريخ مصر عندما حشد جيوشه بعد هزيمة مرج دابق للانتقام من المماليك بسبب ما فعلوه في بني عدي عام 874 هـ أثناء ثورتهم الكبرى عندما أحرقوا والده الشيخ محمود حيا وأعدموا أربعين شهيدا من سادة القبيلة ودمروا القرية ونهبوها ..

يقول ابن إياس عن ذلك في كتاب بدائع الزهور : ” في شهر المحرم خرج الأمير يشبك الدوادار إلى الوجه القبلي بسبب جمع الغل من البلاد القبلية وعاد في شعبان وكانت مدة غيبته نحوا من سبعة أشهر ، ففعل ببلاد الصعيد من المظالم ما لم يسمع بمثله حتى أنه شوى بالنار محمودا شيخ بني عدي وخوزق من عربه جماعة وسلخ جلد جماعة ودفن جماعة في التراب وهم أحياء وفعل من أنواع العذاب ما لم يفعله أحد قبله ” ..

وبينما كان الشيخ علم الدين العدوي يستعد للزحف على القاهرة أتته الأخبار بهزيمة طومان باي في معركة الريدانية وانتصار العثمانيين حيث دارت المراسلات بين السلطان سليم الأول وكبار شيوخ العرب في الصعيد وهم هوارة وبني عدي وعزالة حيث قرر تكليفهم بحكم الصعيد فقسمت الإمارة بينهم فكانت هوارة في الجنوب وعزالة في الشمال وتولت قبيلة بني عدي إدارة الصعيد الأوسط من البهنسا وحتى منفلوط ..

وذكر ابن زنبل الرمال تكليف شيوخ العرب الكبار بتولي الإمارة في نواحي مصر فيقول : (خلع السلطان سليم بعد دخوله القاهرة على شيخ العرب حماد شيخ عزالة بإقليم الجيزة وجاء إليه الأمير علي بن عمر شيخ هوارة فخلع عليه بإمارة الصعيد بمدينة جرجا وخلع على علم الدين شيخ بني عدي وكتب لهم التوقيع بذلك وخلع عليهم وانصرفوا) ، وذكر بالتفصيل المراسلات العديدة والتفاويض والهدايا والمنح المتبادلة بينهما ..

وكان النظام الإقطاعي هو السائد في عصر المماليك تأثرا بالسلاجقة والفرنجة فكانت الأرياف مقسمة إقطاعيات للأمراء المماليك ما عدا مناطق محددة انتزعتها القبائل العربية بقوة السلاح في الشرقية والبحيرة والصعيد وذكرت في السجلات الرسمية وكتاب التحفة السنية لابن الجيعان ، فلما جاء العثمانيون تم منح الأرياف بالكامل للقبائل العربية واقتصرت مهمة المماليك على حكم المدن الكبرى على هيئة موظفين ..

ثورة بني عدي

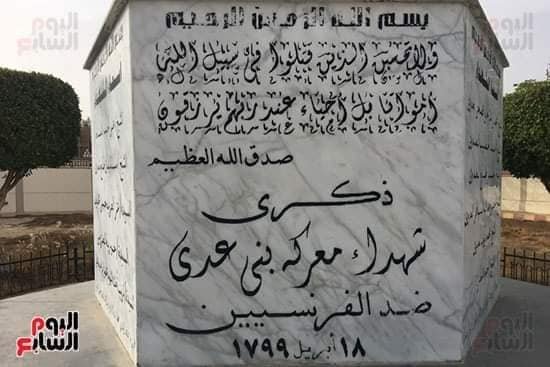

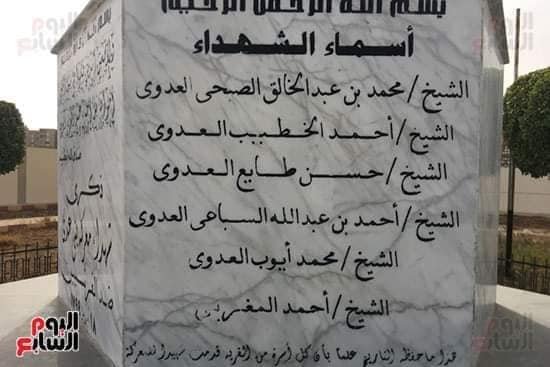

استمدت قرية بني عدي شهرتها في العصر الحديث من خلال احداث الثورة الكبرى ضد الحملة الفرنسية والتي تم اعتماد تاريخها ليكون العيد القومي لمحافظة اسيوط .. لم تكن انتفاضة قرية ضد الاحتلال بل ثورة شعب منظمة حيث شارك في المقاومة الالاف من عرب الحجاز وقبائل الصعيد واهل دارفور والسودان وعربان الصحراء الليبية من ترهونة والجهمة وبني وافي اضافة للمماليك .. وكان يوما مشهودا رصدته سجلات الحملة الفرنسية بالتفصيل ..

وصل الجنرال دافو إلى أسيوط يوم 16 أبريل وبعد وصوله بأربع وعشرين ساعة علم أن حشداً ضخما من الثوار قد تشكل فى بنى عدي الواقعة غرب الطريق إلى الواحات ، حيث قام أهلها وهم أشجع رجال مصر LE Braves de l.egypte بالثورة على الفرنسيين وانضم عليهم فى ثورتهم هذه المماليك والعرب وأهالى دارفور الذين جاءوا من القوافل من قلب افريقية وشجعت هذه الجموع مراد بك فخرج من الواحات ليكون على رأس هذا الجيش وأرسل بقواته وكشافه لينظموا هذه القوات ويثيروا حميتهم فى نضالهم ضد الفرنسيين

واتخذ الثوار بنى عدى مركزاً لهم واجتمع بها كما يذكر الجنرال ديزيه ثلاثة آلاف من رجال بنى عدى و 450 من قبائل عربان الجهمة والتراهونة وخمسون من عربان بنى وافى ، وثلاثمائة من المماليك ولم يستطع ديزيه أن يحصر أعداد المكيين (عرب الحجاز) الذين انضموا إلى الثوار ببنى عدى لأنه يجهلهم وذلك كما ذكر فى رسالته إلى نابليون .. وإذا ما أضفنا أعداد المكيين التى لم يستطع ديزيه أن يحصرها إلى الأعداد التى ذكرها فإن عدد القوات التى تجمعت فى بنى عدى من الثوار تبلغ على الأقل أربعة ألاف رجل الغالبية العظمى منهم من أهالى بنى عدى فلاحين وعربان ويليهم فى العدد المماليك ثم عرب الحجاز .

وما أن أصبح تجمع الثوار حقيقة وتحفزهم للثورة واضحا حتى استعد الجنرال دافو للقائهم ولم يتوانى لحظة واحدة فى اللحاق بهم وعزز قواته بكتيبة من الفرقة 88 والفرقة 15 من الفرسان وعين سيلى قائداً على أسيوط بدلاً من بينون وتوجه دافو بجنوده تجاه بنى عدى فوصلها يوم 18 أبريل ووجد بها جيشا كبير يحمل السلاح ويتأهب للقتال وكان جناح القرية باتجاه الصحراء مغطى بعدد كبير من الفرسان والمماليك والعرب والفلاحين

اشتبك الفريقان فى معركة حامية دارت رحاها فى طرقات بنى عدى ، وفى بيوتها التى حصنها الأهالى وجعلوا منها شبه قلاع كان الرصاص ينهال منها على الجنود الفرنسيين فلقى الجيش الفرنسى فى بنى عدى ما لم يلق مثله فى كثير من البلاد واستمرت المعركة إلى الليل واستخـدمت فيها المدفعية ولم يتمكن الفرنسيون من الاستيـلاء على بنى عـدى إلا بعد أن أشعلوا فيها النيران وفى لحظات تحولـت هذه القرية الجميلة إلى رماد وأطلال واحتلها الجنـود الفرنسيـون وأمعنوا فى أهلها قتلاً ونهبا.

قدر الجنرال دافو عدد القتلى من الثوار ببنى عدى بما يزيد عن الألفين من القتلى أما الجنرال ديزيه فقد كان تقديره لعدد القتلى أكبر وذكر فى رسالة منه إلى نابليون بعد المعركة بأيام أن عدد القتلى من الثوار بلغ ثلاثة ألاف من عرب ينبع والمغاربة والدارفوريين والمماليك والأهالى من بنى عدى .. وقال الجنرال برينيه رئيس أركان الحملة الفرنسيـة : ” أصبحت بلدة بنى عدي أكواما من الخرائب وتكدست جثث القتلى فى شوارعها ولم تقع مجزرة أشد هولاً مما حدث فى بنى عدى ” .. وقال الجنرال دافو : ” إن الغنائم التى استولى عليها الجنود الفرنسيين قد عوضتهم ما فقدوه فكثير منهم كان نصيبه خمسة عشر ألف فرنك وبعضهم كان نصيبه عشرين ألف فرنك ذهبا وأن عدد القتلى من الأهالى يبلغ ألفين “

وقال الجنرال ديزيه : ” إن بنى عدى من أكثر بلاد الوجه القبلى سكانا وأغناها وأعظمها مكانة وأن الثورة نمت فيها من أقصاها إلى أقصاها وأن أهلها كانوا يرسلون جماعات منهم إلى شاطئ النيل لمهاجمة السفن الفرنسية ” .. وقال المؤرخ الفرنسى رينو : ” كان جنودنا يعملون على إخماد الثورة التى نشبت فى قرية بنى عدى باستخدام كل ما لديهم من أسلحة مدمرة ولكن الثورة كانت كحية ذات مائة رأس كلما أخمدها البارود فى ناحية ظهرت فى ناحية آخرى أشد وأعنف مما كانت فكان الثوار من الأهالى يغامرون بأنفسهم ويهجمون إلى أن يصبحوا فى وسط جنودنا وقد رأيت بنفسى جماعة منهم ليس بأيديهم أسلحة سوى الفئوس والعصى يهاجموننا بحماسة منقطعة النظير فيموتون بين طلقات النيران “.

بني عديات

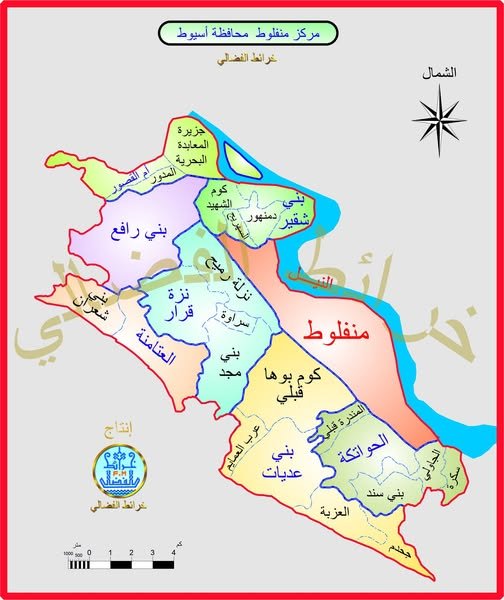

بلدة كبيرة من قسم منفلوط بمديرية أسيوط بحافة بساط الجبل غربى منفلوط إلى جهة قبلي ، وهى ثلاث قرى : القبلية والوسطى والبحرية ، وأبنيتها بالاجر واللبن وبها جوامع كثيرة كلها عامرة وفى بعضها تقرأ دروس العلم وبها أثر قصر كان بناه لاظ أوغلى مدة إقامته هناك بالعساكر بعد قيامهم من ناحية أسوان وبها جنان ونخيل فى الجهة القبلية ..

وأكثر أهلها مسلمون وتكسبهم من الزرع والتجارة فمنهم من يتجر فى الغنم ومنهم من يتجر فى الغلال يتسوقون ذلك من الصعيد الأعلى ويوجهونه إلى مصر ، وكثير منهم محترفون بمصر وبولاق فمنهم شيخ ساحل بولاق، ومنهم البوابون بالخانات وتجار الدخان والنشوق وغيره وقل أن توجد حرفة شريفة أو وضيعة إلا وفيها ناس منها ..

ومنهم من يتجر فى محصولات الواحات مثل التمر والأرز والنيلة بسبب أن منها طريقا إلى الواحات مسافتها ثلاثة أيام فتنزل عليها محصولاتها كثيرا ثم توجه إلى القاهرة وغيرها لا سيما التمر بأنواعه مثل العجوة التى توضع فى مقاطف طويلة من الخوص تسمى العجول والتمر الناشف.

وفى هذه البلدة تنسج أحرمة الصوف الأسود فتشبه فى الجودة أحرمة بلاد المغرب ، وكذا ينسج بها ثياب الصوف الجيدة ذات الصفاقة مع الرقة ، وأكثر من يغزله عندهم النساء كما هو العادة القديمة أن الغزل للنساء والخياطة للرجال.

وتجد فى أهل هذه البلدة نوعا من التمسك بعوائد العرب فإنهم قوم كرام ذو همم علية وذكاء وفطنة وفصاحة ، قيل إنهم من قبيلة بنى عدي القبيلة المشهورة القرشية.

وقد وقع لهم مع الفرنسيس حروب كما فى الجبرتى فى حوادث سنة ١٢١٣ وحاصلها : أنه فى زمن انتشار الفرنسيس فى البلاد القبلية من مصر وضربهم الأموال والكلف على أهالى تلك البلاد امتنع أهالى بنى عدى من دفع المال ورأوا فى أنفسهم الكثرة والقوة فحضرت إليهم جملة من عساكر الفرنسيس وضربوهم فخرجوا عليهم وقاتلوهم ، فركب عليهم الفرنسيس تلا عاليا وضربوا عليهم بالمدافع فأتلفوهم وأحرقوا جرونهم ثم هجموا عليهم وأسرفوا فى قتلهم ونهبوهم وأخذوا شيئا كثيرا وأموالا عظيمة وودائع كثيرة كانت عندهم.

وهى أيضا مشهورة بالعلماء من قديم الزمان ، والجامع الأزهر دائما لا يخلو منهم ولا ينقص المجاورون منهم به عن نحو الثلاثين ومنهم شيخ رواق الصعايدة غالبا ومنهم المدرسون والمؤلفون قديما وحديثا.

وأجلهم الإمام الهمام شيخ مشايخ الإسلام وعالم العلماء الأعلام إمام المحققين وعمدة المدققين الشيخ على بن أحمد بن مكرم الله الصعيدى العدوى المالكى .. ومن علمائها القطب الكبير والإمام الشهير العالم العلامة شيخ أهل الإسلام وبركة الأنام الشيخ أحمد بن محمد بن أحمد بن أبى حامد العدوى المالكى الأزهرى الخلوتى الشهير بالدردير.

المرجع : كتاب الخطط التوفيقية علي باشا مبارك

عرب منفلوط

ذكر علي باشا مبارك أن منفلوط كانت قرية قديمة من عهد الرومان واسمها القبطي منبالوت ويعني اسمها محط الفراء أي الحمر الوحشية ، وكانت في العصور الإسلامية تابعة للديوان المفرد (الخاص بالخليفة) واستمر ذلك حتى العصر المملوكي حيث يقول ابن الجيعان : ” الأعمال المنفلوطية : منفلوط وكفورها وهي بليس جمريس تمرة والرمال بلوط البقلية التمساحة منقباط مقداس سلام جميعها للديوان الشريف السلطاني ” ، وقد فصل منها في الروك الناصري قرى أم القصور وكوم الشهيد.

وفي نهاية العصر المملوكي نزلت بها قبائل بني شقير وبني كلب وبني عدي وبني رافع وبني قرة وبني شعران وبني سند وبني معبد وبني رميح وجهينة وفزارة وغيرهم ، وعرفت منفلوط باسم الفزارية نسبة إلى ضاحية جديدة منسوبة لقبائل فزارة القيسية تأسست في العصر العثماني ثم اندمجت فيها مع قسم من كفورها لتشكل قوام مدينة منفلوط الحالية ، وقد جاء في تربيع سنة 933 هـ : الفزارية وهي مدينة منفلوط وفي كتاب وقف الملكة صفية المحرر في سنة 1011 هـ الفزارية وهي مدينة منفلوط..

وفي العصر المملوكي تأسست قرى الكرمانية والجاولية والحواتكة والعتامنة والمنظرة وبني رافع وبني شعران وبني شقير وبني عديات ومرج جحدم وسراوة وسكرة ونزة العرب (نزلة قرار وجهينة) ، وفي العصر العثماني تأسست قرى السهريج والعزية والمدور وبني سند وبني مجد (وأصلها بني كلب فرع من لخم) وجزيرة المعابدة البحرية ودمنهور وكوم بوها القبلي ونزلة رميح وبني قرة (تتبع القوصية حالي) ، وفي عهد محمد علي تأسست كل من عرب العمايم وعرب الجهمة وعرب التتالية.

وقال ابن جبير فى رحلته فى آخر القرن السادس أن منفلوط كانت يومئذ ذات أسواق فيها سائر ما يحتاج إليه وفى نهاية من الطيب ليس فى الصعيد مثلها وقمحها يجلب إلى مصر لطيبه ورزانة حبه قد اشتهر عندهم بذلك فالتجار يصعدون فى المراكب لاستجلابه ، وفي العصر العثماني كانت مركزا للتجارة السودانية التى تجلبها القوافل الواردة من دارفور والسودان فتنزل على قرية بني عدي فيبيعون كثيرا من أشيائهم وكان الناس يتلقونهم هناك ثم ينقلون البقية إلى هذه المدينة ومدينة أسيوط..

وجاء عنها في الخطط التوفيقية : ” وهى الآن رأس قسم من مديرية سيوط تشتمل على ما ينيف عن عشرة آلاف نفس وأكثرهم مسلمون ، وبها سبعة مساجد جامعة ونحو عشر زوايا وكنيسة للنصارى وجملة أضرحة وست وكائل ونحو مائتى حانوت وعصارتان لقصب السكر ومعصرة للزيت ونحو الخمسين طاحونا تديرها البهائم ووابور للطحين وثلاثة مخابز ومعمل فراريج ، وبجوارها من الجهة الغربية محطة للسكة الحديد فى أحسن وضع وزمام أطيانها أربعة ألاف وخمسمائة فدان تقريبا “.

بني مجد

جاء في القاموس الجغرافي : بني مجد هي من النواحي القديمة اسمها الأصلي بني كلب وردت في الخطط المقريزية عند الكلام على الديورة التي بالصعيد ووردت في دفاتر الروزنامة القديمة وفي تاريخ سنة 1230 هـ ، ولنفور سكانها من انتسابهم إلى كلب طلبوا تغيير هذا الاسم وتسميتها بني مجد وقد وافقت وزارة الداخلية على طلبهم بقرار أصدرته في 7 ديسمبر سنة 1931 وبذلك اختفى اسم بني كلب.

ذكرها المقريزي في كتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار أثناء حديثه عن الأديرة فقال : دير بني كلب عرف بذلك لنزول بني كلب حوله وهو على اسم غبريال وليس فيه أحد من الرهبان وإنما هو كنيسة لنصارى منفلوط وهو غربيها ، وذكرها عمر كحالة في معجم قبائل العرب نقلا عن القلقشندي فقال : كَلْب بطن من العرب كان بنواحي منفلوط بالديار المصرية (نهاية الارب للقلقشندي مخطوط ق ١٦٣- ٢).

وفي قلائد الجمان يقول القلقشندي : العمارة الثالثة من الموجودين من بقايا قضاعة كلب وهم بنو كلب بن وَبَرة بن تغلب بن حُلوان بن عمران بن الحافي بن قضاعة كان له من الولد ثور وكلدة وبنو جناب ، قال صاحب حماه : وكانوا ينزلون في الجاهلية دومة الجندل وتبوك من أطراف الشام ، قال في العبر : وجاء الإسلام والمُلك عليهم لأُكيدر وأُكيدر هذا هو الذي كتب إليه النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعد إسلامه قال السهيلي : كتب إليه كتاباً فيه عهداً وأمان ، قلت : وببلاد منفلوط من صعيد الديار المصرية قوم من كلب.

وذكرهم ابن الأثير وهو يتحدث عن عصيان بني قُرة (من عرب هلال) بمصر في عام 443 هـ فقال : فعبر إليهم المستنصر جيشًا يقاتلهم ويكفهم فقاتلهم بنو قُرّة فانهزم الجيش الفاطمي وكثر القتل فيهم فانتقل بنو قُرة إلى طرف البر ، فعظُم الأمر على المستنصر بالله وجمع العرب من طيئ وكلب وغيرها من العساكر وسيّرهم في إثر بني قُرّة فأدركوهم بالجيزة فواقعوهم في ذي القعدة واشتد القتال وكثُر القتال في بني قُرة وانهزموا وعاد العسكر إلى مصر وتركوا في مقابل بني قُرّة طائفة منهم لتردهم إن أرادوا التعرض للبلاد وكفي شرهم.

ويقول عنهم الدكتور جواد علي : وقد كانت لهم لهجة لم يستعملها أحد من الشعراء في الجاهلية ولعل ذلك بسبب اتصال هذه القبيلة بالنبط من بقية بني أرم وبغيرهم ممن لم تكن لهم لهجة نقية فتأثرت لهجتها بهذا الاختلاط ، واشتهر من رجال القبيلة زهير بن جناب وهو ممن يدخله الإخباريون من المعمرين في الجاهلية وجعلوا في عمره أربعمائة وقعة وجعلوه سيد قومه وخطيبهم وشاعرهم ووافدهم إلى الملوك وطبيبهم وكاهنهم وفارسهم ونسبوا إليه الأمثال والشعر وذكروا أن من شعره قوله : ونادمت الملوك من آل عمرو .. وبعدهم بني ماء السماء.

ومن أشهر شخصيات القبيلة من الصحابة زيد بن حارثة الكلبي قائد معركة مؤتة ودحية بن خليفة الكلبي الذي حمل كتاب النبي (ص) إلى هرقل ومن قادة فتح مصر الصحابي عبد الله بن أنيس الجهني (الكلبي نسبا الجهني حلفا) وقد سكن مصر مع بنيه وتوفي فيها ، ومنها نائلة بنت الفرافصة بن الأحوص الكلبية زوجة عثمان بن عفان وميسون بنت حميد بن بحدل الكلبية زوجة معاوية بن أبي سفيان وسلمى بنت المحلّق الكلبية الشاعرة المعروفة ، ومنهم النسابة والمؤرخ محمد بن السائب بن بشر الكلبي وابنه العلامة والأديب أبو المنذر هشام بن محمد الكلبي.

ومنهم الحسن بن علي بن أبي الحسن الكلبي حاكم صقلية وجنوب إيطاليا من قبل الفاطميين وذريته من بعده ، ومنهم أبو الخطّار حسام بن ضرار الكلبي أمير الأندلس وأبو حفص حنظلة بن صفوان الكلبي أمير مصر من قبل الأمويين وأبو الحزم جهوَّر بن محمد الكلبي أمير قرطبة في عصر ملوك الطوائف ، ومنهم محمد بن علي الأنصاري ضياء الدين الذرعي متأدب مصري من أهل الفيوم يتصل نسبه بالشيخ دُحيّة الكلبي صنف رسالة سماها قطف الأزهار في شيء من فضائل سيدنا دُحيّة والأنصار (في الظاهرية الرقم ٧٩١٤ كتبها سنة ٩٨٨ هـ).

بني شقير

في العصر المملوكي نزلت قبيلة بني شقير في أجوار منفلوط حيث تم منحها مساحة من الأرض الزراعية وفي العصر العثماني أسست قرية نسبت إليها ، جاء في القاموس الجغرافي للبلاد المصرية : بني شقير هي من القرى القديمة ذكرها المقريزي في كلامه على دير مغارة شقلقيل وقال إن هذا الدير مغلق في الجبل يطل على النيل وتجاهه جزيرة يحيط بها الماء وبها قريتان إحداهما شقلقيل والأخرى بني شقير ووردت في تربيع سنة 933 هـ وفي دفاتر الروزنامة القديمة بولاية منفلوط.

وقد وصفها المقريزي بالتفصيل وحدد موقعها أثناء حديثه عن الأديرة في كتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار حيث يقول : دير مغارة شقلقيل هو دير لطيف معلق في الجبل وهو نقر في الحجر على صخرة تحتها عقبة لا يتوصل إليه من أعلاه ولا من أسفله ولا سلّم له وإنما جعلت له نقور في الجبل فإذا أراد أحد أن يصعد إليه أرخيت له سلبة فأمسكها بيده وجعل رجليه في تلك النقور وصعد وبه طاحونة يديرها حمار واحد.

ويطلّ هذا الدير على النيل تجاه منفلوط وتجاه أمّ القصور ، وتجاهه جزيرة يحيط بها الماء وهي التي يقال لها شقلقيل وبها قريتان إحداهما شقلقيل والأخرى بني شقير ، ولهذا الدير عيد يجتمع فيه النصارى وهو على اسم يومينا وهو من الأجناد الذين عاقبهم ديقلطيانوس ليرجع عن النصرانية ويسجد للأصنام فثبت على دينه فقتله في عاشر حزيران وسادس عشر بابه.

وقد ذكر عمر كحالة في معجم قبائل العرب قبيلة بني شقير التميمية فقال : شَقِرة بن الحارث بطن من تميم ابن مرّ من العدنانية وهم بنو شقرة واسمه معاوية بن الحارث بن تميم بن مرّ ابن أدّ بن طابخة بن إلياس بن مضر بن نزار ابن معد بن عدنان (نهاية الأرب للنويري ج ٢ ص ٣٤٥. العقد الفريد لابن عبد ربه ج ٢ ص ٦٠) ،

وفي موسوعة القبائل العربية : بنو تميم بن مر بن أد وهم قاعدة من أكبر قواعد العرب ، ولد تميم بن مر الحارث وعمر وزيد مناة وهم ثلاثة بطون ، بنو الحارث بن تميم وهم الشقيرات الذين قال فيهم الشاعر : وقد أخضبّ الرمح الأصّم كعوبه .. من دماء القوم كالشقيرات ، منهم المسيب بن شريك بن مخرمة بن ربيعة الفقيه وهم قليل .. الشقرون واحدهم أبو شقرون في الخبراء ومنهم عوائل في إمبابة في جمهورية مصر العربية ويعرفون بالوهابا من أسرة الوهابا في الخبراء من المشارفة من الوهبة من بني تميم.

وذكرهم القلقشندي في نهاية الارب منسوبة إلى عشائر طابخة التي يجمعها مع بني تميم جذر واحد فقال : بنو شقرة – بكسر القف – بطن من طابخة من العدنانية وهم بنو شقرة بن ربيعة بن كعب بن ربيعة بن ضبة بن أد بن طابخة ، والنسبة إليهم شقرى بفتح القاف منهم محل بن سويط وهو الذي عنى به الفرزدق الرئيس الأول في قوله : زيد الفوارس وابن زيدٍ منهم .. وأبو قبيصة والرئيس الأول ، ومنهم اسامة بن اخذر الشقري الصحابي.

وجاء في كتاب الإصابة في تمييز الصحابة : أسامة بن أَخْدَرِيّ التميمي ثم الشقري نزل البصرة قال ابن حبان : قدم على رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم مسلمًا. انتهى. وله حديث من رواية بشير بن ميمون عنه ، وجاء في طبقات ابن سعد : المسيب بن شريك ويكنى أبا سعيد وهو من بني شقرة تميم وولد بخراسان ونشأ بالكوفة وسمع الحديث من الأعمش وإسماعيل بن أبي خالد وعبد الملك بن أبي سليمان وغيرهم وكان ضعيفًا في الحديث لا يحتج به ثم قدم بغداد فنزلها وولي بيت المال لهارون أمير المؤمنين وكان منزله في مدينة أبي جعفر المنصور وله عقب وتوفي ببغداد سنة ست وثمانين.

عرب العمايم

في عام 442 هـ / 1051 م اندفعت قبائل بني هلال وبني سليم وأحلافهم من مصر باتجاه ليبيا والمغرب العربي بتدبير الوزير الفاطمي أبو محمد الحسن بن علي اليازوري لإخضاع والي تونس المعز بن باديس الذي حاول الاستقلال عن القاهرة ، ويحكي عن ذلك ابن خلدون في كتاب العبر فيقول : ” وبعد فترة وجيزة تجهَّزت بنو سُلَيْم لدعم الهلالية بعد أن رغّبهم من سبقوهم هنالك بوفرة خيرات هذه البلاد ، وقد اقتحموا في إثرهم بلاد برقة وطرابلس وجنوب تونس .. وقد أباح هم جواز النيل ، وقال لهم كما قال لبني هِلَال من قبلهم : ” قد أعطيتكم المغرب ومُلك المعز بن بلكين الصنهاجي العبد الآبق فلا تفتقرون “.

وكتب وزير الخليفة إلى الملوك في المغرب موجهًا رسالته لهم قائلًا فيها: ” فلقد أنفذنا إليكم خيولًا فحولا وأرسلنا عليها رجالًا كهولا ليقضي الله أمرًا كان مفعولا ” ، ثم يفصل ابن خلدون قائلا : ” واقتسمت العرب بلاد إفريقية في عام ٤٤٦ هـ فكان لزُغبة الهلالية طرابلس الغرب وما يليها ، ورياح الهلالية باجة وما يليها (باجة في تونس) ، ثم لما كثرت بطون سُلَيْم في إثر الهلالية اقتسموا البلاد ثانية ؛ فكان للهلالية من تونس إلى ناحية الغرب (داخل الجزائر) ، وكان لبطون سُلَيْم من جنوب تونس إلى ناحية الشرق (ليبيا) ، ثم تفرقت بطونهم في إفريقيا وفَلَتَ وتصرَّم المُلك من المعز بن باديس “.

وذكر ابن خلدون أن أشهر عشائر بني سليم هناك وهم أبناء ذباب بن مالك بن امرئ القيس بن بهثة بن سُلَيْم ومواطنهم ما بين قابس وطرابلس .. ومن ذباب هؤلاء بطون ناجعة في القفر إلى الشرق من مواطن وشاح وهم آل سليمان بن هيب بن رافع بن ذباب ، وهم في قبلة مغر وغريان ورئاستهم في ولد نصر بن زائد بن سليمان ، والبطن الآخر آل سالم بن هيب أخي سليمان وهم في مسراته إلى لبدة ومسلاتة ومنهم الأحامد والعمائم والعلاونة.

والعمائم هم من أبي عمامة بن سالم بن هيب بن رافع بن ذباب بن مالك من بُهْثَة بن سُلَيْم ، وهم في زليطن وبنغازي ومصراته وغيرها ، قال التليسي عن العمائم أو (العمايم) كما يذكرها العوام في ليبيا : العمائم من بطون أولاد سالم من فروع ذباب جذم بني سُلَيْم ، ويؤكد العمائم بأن لهم إخوة بتونس ومصر ، وهي قبيلة معروفة بتونس لها بلدة باسمها في شمال غرب البلاد التونسية ، وذكر التليسي فروعها في ليبيا وهي : أولاد يحيى والنشاونة والجديدات والقرنة وأولاد أحمد ومعظمهم في زليطن.

وقد رصد محمد سليمان الطيب في موسوعة القبائل رحلة عودة عرب العمايم من ليبيا إلى الديار المصرية فقال : ” العمايم قبيلة من أولاد سالم من ذباب بن مالك من بني سُلَيْم ذكرها العلَّامة ابن خلدون في تاريخ العبر ، وكانت تقطن غرب ليبيا ومنها قسم في تونس ولا زال يوجد حتى الآن منها هناك ، وقد عاد من بلاد المغرب إلى مصر قسم كبير من العمايم وتوطنوا في أقاليم مصر ، وقد ذكر حصر العربان في مصر عام ١٨٨٣ م ، ١٨٩٧ م قبيلة العمايم في عدة محافظات بالوجهين البحري والقبلي ، وعلى سبيل المثال ما زالت توجد نجوع باسم العمايم في جرجا وأسيوط وطهطا ومنفلوط “.

وجاء في موقع القبائل العربية والعائلات المصرية : ” هاجرت قبيلة عرب العمايم إلى مصر في القرن السابع عشر واستقروا في محافظة أسيوط حيث تبلغ مساحة أراضي قبيلة عرب العمايم قرابة عشرين ألف فدان ، ويسكنون في قريتين هما عرب العمايم بمركز منفلوط وعرب العمايم بمركز ديروط ، ويتميز أهل القبيلة بكرم الضيافة والشجاعة كما أنهم يتمتعون بثقافة عريقة وتراث غني.

و يرتدي الرجال في القبيلة الزي التقليدي البدوي وهو عبارة عن ثوب طويل فضفاض يسمى “البرنوس” أما النساء فيرتدين العباءة السوداء ، ويعتمد أهل القبيلة في طعامهم على المنتجات الزراعية والحيوانية المحلية ومن أشهر الأطباق التقليدية في القبيلة : الكبسة ، المجبوس ، الفول المدمس ، الحمص ، و يتميز أهل القبيلة بتراث موسيقي غني ، ومن أشهر الآلات الموسيقية التي يستخدمونها : الربابة ، الناي ، المزمار ، الطبل ، ويهتم أهل القبيلة بالشعر الشعبي ولذلك ينظمون العديد من المسابقات الشعرية ، وتعتمد القبيلة على الزراعة والرعي كمصدرين رئيسيين للدخل “.

مدينة منفلوط

قال علي باشا بارك في الخطط التوفيقية : وأخبرنى الثقة الثبت الفاضل العلامة السيد على أبو النصر أشهر علمائها : أن منفلوط كانت على عدة كفور صغار متقاربة جدا ، مسكونة بالأقباط وفى وسطها دير قديم كان يعرف بدير الغرباء ، فوضع المسلمون أيديهم عليه وبنوه مسجدا عظيما جدا يشتمل على نحو ثمانين عمودا واشتهر بالجامع الكبير. ، واستمر عامرا مقام الشعائر إلى سنة ثمان وستين ومائتين وألف.

وكان به ضريح يقال له : ضريح الشيخ محمد ، وبجواره ضريح الشيخ سراج الدين ، والقاضى مواهب وأولاده الأربعة ، ويقال : إن القاضى مواهب هذا كان من العلماء العاملين المتصدرين للتدريس ، وكان يفتى على المذاهب الأربعة ، وقد جعل أولاده كل واحد فى مذهب من الأربعة.

ثم لما كثر المسلمون فيها كثر بناء الدور والمساجد والزوايا والوكائل والحوانيت والأسواق ، واتصلت الكفور بعضها ببعض ، وتغيرت أوضاعها وشوارعها من حالة القرى إلى حالة المدن وكان فى وسط إحدى وكائلها مسجد جامع.

وفى القرن السابع بنى فى وسطها حمام كبير يشتمل على ثلاثة مغاطس وثلاث حنفيات وثلاثة حيضان ، وفرش بالرخام المنقوش فى أحسن منظر. ، واستمر مستعملا حتى أكله النيل فى سنة اثنتين وخمسين ومائتين ألف.

وكان بينها وبين البحر مقبرة عظيمة تشتمل على مساجد وعدة أضرحة. وكان حواليها عدة جنائن وبساتين جارية فى ملك أعيانها إذ كانوا من أرباب الثروة والالتزام ، فمنهم من كان له بلد، ومنهم من كان له بلدان فأكثر. ، ويقال: أنهم كانوا لفراغهم وجدتهم منكبين على لعب الشطرنج ليلا وينامون نهارا ، وأنه كان فيها اثنا عشر تختا للشطرنج كل ليلة فى البيوت المعتادة للسهر واجتماع الناس.

وقد عظم أمرها جدا حتى كانت فى ولاية الغز أشهر ولاية ، يتبعها تسع وتسعون قرية ، قضاتها وخطباؤها نواب عن قاضى ولايتها المقيم بها ، ثم أن منفلوط فى سنة ثلاثين ومائتين وألف أخذ البحر فى التسلط على جهتها الشرقية فكان كل عام يزيل منها جزء حتى أزال معظمها ، وكانت بساتينها ودورها الكبيرة ومساجدها العظيمة فى هذه الجهة يأكلها ، واستمر تسلطه عليها الى سنة ثمانين ، ثم تحول عنها شيئا فشيئا.

وتجددت هناك جزيرة تزداد فى كل عام حتى بلغت الآن نحو خمسمائة فدان صالحة للزرع استحق ثلثيها أهل قرية الحواتكة الواقعة فى قبلى منفلوط بنحو ساعة ، وثلثها لأهل قرية جمريس وهى قرية صغيرة فى جنوب منفلوط بنحو خمس دقائق. ، وسبب اختصاص القريتين بها دون أهل منفلوط اتصالها بجزيرتهما القديمة المنقسمة بينهما أثلاثا كما هو مقتضى الأصول الجارى عليها العمل فى جزائر صعيد مصر.

وفى أثناء مدة الخمسين سنة التى تسلط فيها النيل عليها أخذ أهلها فى تجديد أبنية بدلا عما ضاع منهم على حسب الضرورى فجددوا فى جهتها الغربية بساتين ومساكن ومساجد وزوايا لا تساوى ما ضاع منهم بل لا تقاربه. ، وقد بنوا فى وسطها مسجدا بدلا عن المسجد الذى كان قبله فى وسطها فأكله البحر ثانيا وتعدد ذلك.

أعيان منفلوط

قال علي باشا مبارك : ومن البيوت الشهيرة بها إلى الآن بيت جمال الدين وهو بيت تأثل مجده بها، كان جمال الدين تاجرا مشهورا ثم نشأ ولده علىّ كاشف جمال الدين فى العقد السابع من القرن الحادى عشر ، واشتهر وتقدم وحسنت سيرته وسارع إلى الخيرات فبنى عدة مساجد أشهرها : مسجده بمنفلوط المجاور لداره ولمدفنه ، ونظيره مسجد الأستاذ الفرغل بأبى تيج بلدة قبلى سيوط بأكثر من ثلاث ساعات ، ومنها : مسجد فى بنى عدى أحرقه الفرنسيس سنة ثلاث عشرة ومائتين وألف.

وأعاد بناءه ابنه أحمد كاشف جمال الدين فإنه أعقب ثلاثة بنين وهم : صالح كاشف ، ودرويش كاشف ، وأحمد كاشف ، وهو أصغرهم عاش إلى سنة إحدى وخمسين ومائتين وألف ، وخلف ثلاث أولاد أكبرهم حسنين كاشف ، ويليه محمد كاشف وأصغرهم أيوب كاشف ، وقد مات محمد كاشف ثالث ربيع الآخر سنة ثمان وستين ، وخلف ولده صالحا جمال الدين الموجود إلى الآن ، ثم مات حسين كاشف فى ثامن القعدة سنة أربع وسبعين ولم يعقب ذكورا.

وأما أيوب كاشف فإنه تشرف بالرتبة الثانية من إحسانات المرحوم محمد سعيد باشا والى مصر سابقا حين شرف مدينة منفلوط وتناول الطعام عنده ، ثم استخدم فى ولاية ولى النعم الخديوى إسماعيل باشا بوظيفة رئيس مجلس أسيوط تارة ومديرها تارة أخرى ، ومدير المنيا ومدير جرجا ثم عاد إلى رياسة مجلس أسيوط وهو به الآن ، وله بها آثار كثيرة من خانات وحوانيت ووكائل وبساتين متسعة ، فيها الرمان الطائفى وغيره من أشجار الفواكه والنخيل.

ومن بيوتها الشهيرة أيضا : بيت الشيخ أحمد ابن المرحوم الشيخ أبى بكر ابن غلبون المغربى ، كان من أفراد العلماء العاملين ، وابنه الموجود الآن كذلك ، وبيت نقيب الأشراف السيد أحمد ابن المرحوم السيد حسن ابن السيد محمد لطفى جميعهم كانوا نقباء الأشراف بها ، وهم من العلماء الأزهرية ، ومنهم : الآن السيد أحمد لطفى قاضى الولاية ونقيب أشرافها.

وبيت السيد حسن محمد الطرزى سر تجار منفلوط الآن ، ووالده كان من أعيان تجارها ، وقد فاق أسلافه فى الثروة ، وجدد فى عهد قريب وكالة كبيرة ودورا كثيرة ، واشتغل منذ سبع سنين بالزراعة مع اشتغاله بالتجارة ، وفيها من أواسط الناس التجار والزراعيين خلق كثير.

ومن أشهر بيوتها بيت الشريف السيد على أبى النصر المتوفى سنة ١٢٩٨هـ -١٨٨٠م ، قال عنه محمد كامل الفقي في كتابه الأزهر وأثره في النهضة الأدبية الحديثة : ولد بمنفلوط وقدم إلى القاهرة صبيًّا ، ثم التحق بالأزهر بطلب العلم فيه ، وقد شب مفطورًا على حب الأدب والتزود من فنونه ، فبرع في قرض الشعر يافعا ، ونظم الأزجال حدثا ، ولم يلبث أن ذاع صيته وتسامع الناس به ، وكان طيب المفاكهة والمجالسة لطيف المسامرة والمؤانسة.

وكان حاضر الذهن قوي الجدل لا يغلب في حوار ، ولا ينهزم في مناظرة وكانت له مطايبات حافلة بالنكت الأدبية مع الحشمة ، والحذر بما تأباه النفوس الأبية ، فكانت له مكانة عند أولي الأمر ، وذوي الجاه يجلون قدره ، ويلبون شفاعته ومما اتسم به أنه كان راجح العقل نافذ الرأي عالما بالأحوال السياسية خبيرا بشئون الأمم ، محبا لتربية الأمة داعيا لتثقيفها ونهضتها.

أعلام منفلوط

حسام الدين بن حريز : ينسب إلى منفلوط كما فى الضوء اللامع للسخاوى : محمد بن أبى بكر ابن محمد بن حريز ، ويدعى محرز بن أبى القاسم بن عبد العزيز بن يوسف حسام الدين أبو عبد الله الحسنى المغربى الأصل ، الطهطاوى المنفلوطى المصرى المالكى ، ويعرف بابن حريز ، ولد فى العشر الأخير من رمضان سنة أربع وثمانمائة بمنفلوط ، وانتقل منها وهو صغير مع أبيه إلى القاهرة ، وحج غير مرة ، وولى قضاء منفلوط.

ولازم المطالعة فى كتب الفقه والتفسير والحديث والتاريخ والأدب حتى صار يستحضر جملة مستكثرة من ذلك كله ويذاكر بها مذاكرة جيدة مع سرعة الإدراك والفصاحة والبشاشة والحياء والبذل لسائله والقيام مع من يقصده فى مهماته ، واستقر فى تدريس الشيخونية وجامع طولون وباشر تدريس المؤيدية ، ومات فى ليلة الاثنين مستهل شعبان سنة ثلاث وسبعين ، بمنزله بمصر، وصلى عليه من الغد بجامع عمرو.

ابن فخر القضاة : ولد بمدينة منفلوط كما فى الضوء اللامع للسخاوى محمد بن محمد ابن محمد بن إبراهيم بن عبد المجيد بن عبد الظاهر بن أبى الحسن حماد بن دكين القاضى ، تاج الدين فخر الدين الحسنى المنفلوطى ، ويعرف بابن فخر القضاة ، ولد سنة ثمانين وسبعمائة بمنفلوط ، ونشأ بها ثم سافر إلى منية أخميم فقطنها سبع سنين ، ثم دخل القاهرة سنة إحدى وولى خطابة بلده فيها ثم بمنشأة أخميم سنة ثلاث.

وباشر الجماعة من الأمراء ، ودخل مكة صحبة سعد الدين بن المرة مباشر جدة سنة أربعين ، وأقام بها وزار المدينة فى سنة أربع وأربعين ، وناب فى القضاء والخطابة بجدة عن الكمال ابن ظهيرة مدة ولاياته إلى أن مات ، وكان خيرا مباركا عطر الأخلاق ، مات بجدة سنة خمس وستين وثمانمائة ، وحمل فدفن بالمعلاه.

الشيخ أحمد شهاب الدين الكلبى المالكى : فى خلاصة الأثر : أن ممن ولد بمنفلوط الشيخ أحمد بن عيسى ابن علاب بن جميل المنعوت شهاب الدين الكلبى المالكى ، شيخ المحيا النبوى بالجامع الأزهر ، ولد بمنفلوط ونشأ بها ، ثم تحول مع أبيه إلى مصر ، وعلت درجته وأخذ عنه جمع كالشمس البابلى ، وجلس بالمحيا بعد والده ، وكان محافظا على التصدق سرا لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه ، توفى سنة سبع وعشرين وألف ودفن بالقرافة الكبرى بمصر.

ابن الفقى الشافعى : وينسب إليها كما فى تاريخ الجبرتى : الإمام المفيد ، والعلامة المجيد الشيخ أحمد بن محمد المنفلوطى الأصل ، القاهرى الأزهرى ، المعروف بابن الفقى الشافعى. ، ولد سنة أربع وستين بعد الألف ، وكان إماما عالما بارعا ذكيا، حلو التقرير رقيق العبارة جيد الحافظة يقرر العلوم الدقيقة بدون مطالعة مع طلاقة الوجه والبشاشة وطرح التكلف ، ومن تآليفه : حاشيته على الأشمونى لم تكمل ، وأخرى على شرح أبى شجاع للخطيب ، ورسالة فى البيان ، توفى صبيحة يوم الاثنين السابع والعشرين من شوال سنة ثمانية عشر ومائة وألف.

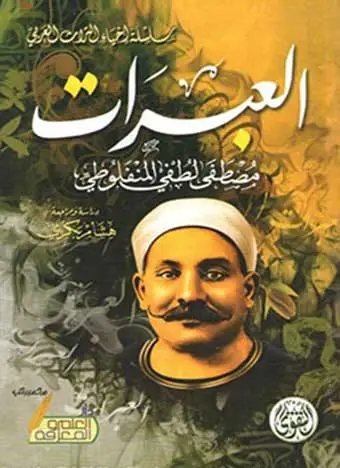

من أعلام منفلوط .. مصطفى لطفي المنفلوطي

أديب مصري ، ونابغة في الإنشاء والأدب ، تفرد بأسلوب أدبي فذ ، وصياغة عربية فريدة في غاية الجمال والروعة ، تجلت في كافة مقالاته وكتبه ، كما نظم الشعر في رقة وعذوبة ، ويعتبر العديد من النقاد كتابيه «النظرات» و«العبرات» من أبلغ ما كُتب بالعربية في العصر الحديث. ، ولد «مصطفى لطفي محمد لطفي محمد المنفلوطي» سنة ١٨٧٦م بمدينة منفلوط إحدى مدن محافظة أسيوط ، لأب مصري وأم تركية ، عُرفت أسرته بالتقوى والعلم ، ونبغ فيها الكثير من القضاة الشرعيون والنقباء على مدار مئتي عام.

التحق بكتَّاب القرية ، فحفظ القرآن الكريم كله وهو في التاسعة من عمره ، ثم أرسله أبوه إلى الجامع الأزهر بالقاهرة فظل يتلقى العلم فيه طوال عشر سنوات ، حيث درس علوم العربية والقرآن الكريم والحديث الشريف والتاريخ والفقه ، وشيئًا من الأدب العربي الكلاسيكي ، وقد وجد في نفسه ميلًا جارفًا نحو الأدب ، فأقبل يتزود من كتب التراث في العصر الذهبي ، كما طالع كلاسيكيات التراث الضخمة وذات التأثير الجلي في الثقافة العربية والإسلامية مثل كتاب : الأغاني والعقد الفريد ، وسواهما من كتب التراث.

لم يلبث المنفلوطي ، وهو في مقتبل عمره أن اتصل بالشيخ الإمام محمد عبده ، فلزم حلقته في الأزهر ، واستمع لشروحاته العميقة لآيات القرآن الكريم ، ومعاني الإسلام ، بعيدًا عن التزمت والخرافات والأباطيل والبدع ، وبعد وفاة أستاذه الإمام رجع المنفلوطي إلى بلدته ، ومكث عامين متفرغًا لدراسة كتب الأدب القديم ، فقرأ للجاحظ والمتنبي وأبي العلاء المعري وغيرهم من الأعلام وكون لنفسه أسلوبًا خاصًّا يعتمد على شعوره وحساسية نفسه.

يتحاكى كثير من الناس بعبقريته الإنشائية ، حيث كان يتمتع بحسٍّ مرهف ، وذوق رفيع ، وملكة فريدة في التعبير عن المعنى الإنساني من خلال اللغة ، وقد أصقل هذه الموهبة بشغفه المعرفي وتحصيله الأدبي الجاد ، فجاءت كتابته رفيعة الأسلوب ، أصيلة البيان ، فصيحة المعنى ، غنية الثقافة ، ندر أن نجد لها مثيلًا في الأدب العربي الحديث.

وقد صعدت روحه إلى بارئها عام ١٩٢٤م، فكان مثال هذه الروح هو بحق الوردة العطرة التي فنيت، والصخرة الجَلْدة التي بقيت. ، للمنفلوطي أعمال أدبية كثيرة اختلف فيها الرأي وتدابر حولها القول وقد بدأت أعمال المنفلوطي تتبدى للناس من خلال ما كان ينشره في بعض المجلات الإقليمية كمجلة الفلاح ، والهلال ، والجامعة ، والعمدة ، وغيرها ثم انتقل إلى أكبر الصحف وهي المؤيد ، وكتب مقالات بعنوان نظرات جمعت في كتاب تحت نفس الاسم على ثلاثة أجزاء.

ومن أهم مؤلفاته : النظرات (ثلاث أجزاء) ويضم مجموعة من مقالات في الأدب الاجتماعي ، والنقد ، والسياسة ، والإسلاميات ، وأيضاً مجموعة من القصص القصيرة الموضوعة أو المنقولة ، جميعها كانت قد نشرت في الصحف ، وقد بدأ كتابتها منذ عام 1907. ، العبرات : يضم تسع قصص ، ثلاثة وضعها المنفلوطي وهي : الحجاب، الهاوية وواحدة مقتبسة من قصة أمريكية اسمها صراخ القبور للكاتب جبران خليل جبران ، وجعلها بعنوان : العقاب ، وخمس قصص عربها المنفلوطي وهي : الشهداء ، الذكرى ، الجزاء ، الضحية ، الانتقام.

المرجع : مقدمة المؤلفين في موسوعة هنداوي