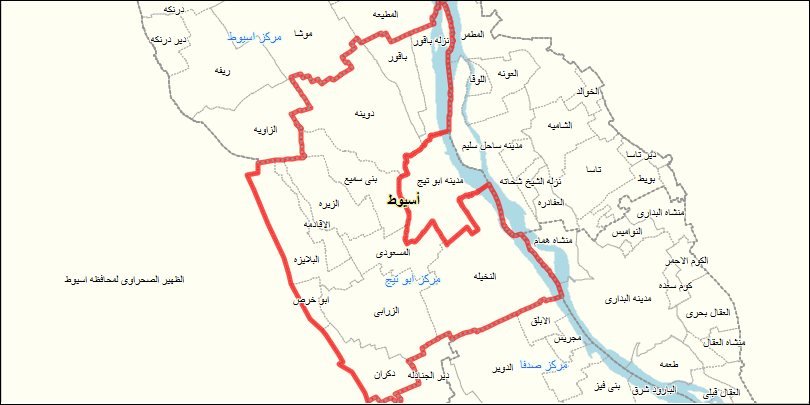

القرى الجديدة في مراكز أسيوط

في العصر العثماني تأسست قرى جديدة في محافظة أسيوط منها مثلا عرب الجهمة مركز القوصية وعرب ترهونه (أبو كريم حاليا) مركز ديروط وعرب مطير وبني مر مركز الفتح وبني عديات وبني كلب (بني مجد حاليا) مركز منفلوط وبني محمديات وبني رزاح مركز أبنوب (اندمجت في المدينة) وقرية نزلة الملك التي تحولت إلى مدينة ساحل سليم (سيلين قديما) .. وكلها تقع على الظهير الصحراوي للمحافظة في ناحية الشمال الغربي (غرب النيل) والجنوب الشرقي (شرق النيل) ..

ونظرة واحدة إلى الخريطة سوف تبين حجم القرى في الصعيد التي يبدأ اسمها بكلمات مثل عرب أو بني أو نزلة أو نجع على جانبي النيل من أول بني سويف وبني مزار شمالا وحتى نجع حمادي جنوبا بينما في الدلتا استعملت مصطلحات أخرى مثل أولاد وكفر ومنية وحصة وأحيانا عرب في بعض المناطق مثل القليوبية .. وسبب نشأة هذه القرى هو التوطين الإجباري للقبائل بهدف إخضاعها للسلطة المركزية وتحويلها من حياة الترحال إلى الاستقرار في منطقة محددة ..

من هذه القبائل من كان يقطن الصحراء المتاخمة لوادي النيل منذ عهود أقدم لكن دون الالتزام بمكان محدد حيث كانت العرب تفضل حياة الحرية التي تسمح لها بالتنقل والترحال من منازلها إلى أماكن جديدة لكن هذا كان بالطبع يثير العداوات والنزاعات على النفوذ بين القبائل ويشكل وقودا للثورات ضد السلطة في القاهرة خاصة وقد كانت منطقة أسيوط هي شرارة معظم ثورات الصعيد الشرسة في عهد المماليك ولذا تعامل العثمانيون معها بالحذر والسياسة ..

ومن هذه القبائل من انتقل من الشمال إلى الجنوب بسبب ظروف سياسية أو اقتصادية ومنها فروع من قبيلة بني سليم النجدية المعروفة والتي سكنت في قرية الرويجات (نسبة لإحدى فروعها) وذلك في المنطقة التي حملت اسمها إلى اليوم في ساحل سليم .. ومنها قبيلة مطير الغطفانية الموجودة حتى الآن في نجد والكويت والخليج العربي ولها في مصر منازل عديدة في الإسماعيلية ومطروح والشرقية والمطرية لكن أكبر تجمع لها هو قرية عرب مطير في أسيوط ..

ومن هذه القبائل من وفد على المنطقة حديثا مثل عرب الجهمه وعرب ترهونه وعرب محارب وعرب الطحاوي (الهنادي) وعرب بني وافي (المغاربة) القادمين من برقة في ليبيا بعد هزيمتهم من العثمانيين في معارك دارت رحاها في ليبيا لفترة طويلة حيث توزعت منازلهم على الساحل الغربي للنيل في أسيوط ومناطق من المنيا ثم بالتدريج انتقلوا من حياة البادية إلى الاستقرار في القرى وكان لهم دور بارز في مقاومة الحملة الفرنسية أثناء ثورة بني عدي ..

نزلة الملك والعفادرة

ذكر ابن الجيعان في كتاب التحفة السنية أن المنطقة الواقعة شرق النيل بجوار قرية بويت القديمة (بويط) تدعى الملك (بكسر الميم وتسكين اللام) وتعني الأملاك حيث كانت مساحتها ثلاثة آلاف فدان ضمن إقطاع الأمير المملوكي أزبك الأتابكي ، وذكر إلى جوارها منطقة تعرف باسم الأراضي المستجدة عن أرغون النائب مساحتها ألف فدان منحت للعربان في قرية جزائر بويط (عرب العفادرة) المجاورة وعرفت المنطقة كلها باسم نزلة الملك ، وذكر أيضا أن زمام أبويط البثينة وجزائرها وكفورها يتجاوز سبعة آلاف فدان.

وفي العصر العثماني نزحت إلى المنطقة عشائر بني سليم وقسمت الأرض إلى كل من العونة وبني خالد (الخوالد) وساحل سليم (واسمها الأول سيلين نسبة إلى بني أسلين الهوارية ثم أبدلت سليم) ، وفي عصر محمد علي تم إصلاح الري في المنطقة فعمرت بالمزيد من القبط والعرب المتوطنين وفصل من بويط والساحل مساحة لتأسيس قرى النواميس والتناغة والرويجات والشامية والغريب واللوقا والمطمر والنزلة المستجدة وتاسا ودير تاسا ونزلة الشيخ شحاتة ونزلة باخوم وعرب مطير.

جاء في القاموس الجغرافي عن نزلة الملك وتوابعها : نزلة الملك هي من القرى القديمة اسمها الأصلي الملك وردت في التحفة من أعمال الأسيوطية وكانت هذه القرية ذات زمام واسع توزع في تاريخ سنة 1230 هـ على نواحي الساحل والشامية والخوالد والعونة ، ومن تلك السنة ألغيت ناحية الملك من عداد البلاد المصرية وأصبحت من توابع ناحية الساحل ، وفي سنة 1931 صدر قرار بجعلها ناحية إدارية قائمة بذاتها وهي واقعة في زمام ناحية الساحل وتابعة لها من الوجهتين العقارية والمالية.

الساحل : أصلها من توابع ناحية الملك (نزلة الملك) من الوجهة المالية ثم فصلت عنها في العهد العثماني باسم ساحل سليم ، وردت في تاج العروس بهذا الاسم وقال في موضع آخر سيلين كورة في شرقي النيل من الصعيد الأعلى ويقال شرقية سيلين وفي الخطط التوفيقية ساحل سيلين وهو الاسم الأصلي ثم حرف إلى سليم ووردت في تاريخ سنة 1230 هـ باسمها الحالي.

الخوالد أصلها من توابع ناحية الملك (نزلة الملك) ثم فصلت عنها في العهد العثماني باسم بني خالد وردت في دفاتر الروزنامة القديمة ضمن نواحي ولاية جرجا وفي تاريخ سنة 1230 هـ باسمها الحالي ، الشامية أصلها من توابع ناحية الملك (نزلة الملك) من الوجهة المالية ثم فصلت عنها في تاريخ سنة 1230 هـ.

وإلى جوار أراضي الملك أسست عشيرة بني عبد الله قرية العبادلة (العفادرة) في زمام جزائر البثينة القديمة والتي ذكرها ابن دقماق في الانتصار مستقلة باسم أبويط والبثينة حيث كانت تجاور قرية بويت القديمة ، وذكرها علي باشا مبارك في الخطط التوفيقية فقال : العفادرة قرية بمديرية أسيوط من قسم الشروق شرقى النيل وقبلى الشامية على ربع ساعة منها بها نخيل وأشجار ومسجد جامع وجنينة وقصر مشيد كلاهما للأمير الخطير سعادة عبد اللطيف باشا وله هناك أبعادية وبها جنائن أخر صغيرة وتكسب أهلها من الزرع.

وجاء عنها في القاموس الجغرافي : العفادرة ورد في قوانين ابن مماتي وفي تحفة الإرشاد ناحية باسم جزائر أبويط من أعمال الأسيوطية ودلني البحث على أن هذه الجزائر أضيفت إلى أبويط وصارت ناحية واحدة باسم أبويط البتينة وكفورها وجزائرها كما ورد في التحفة بالأعمال الأسيوطية كما دل على أن زمام ناحية العفادرة هذه هو من جزائر أبويط وفي تاريخ سنة 1230 هـ فصلت ناحية العفادرة من بويط وجزائرها وبذلك أصبحت ناحية قائمة بذاتها ، وقد أخبرني الشيخ حسن درويش عمدة هذه البلدة أنها كانت تسمى العبادلة نسبة إلى منشئها المدعو عبد الله ثم حرف الاسم إلى العفادرة بسبب لهجة أهلها في النطق به والعهدة على الراوي.

ساحل سليم

جاء في الخطط التوفيقية : ساحل سيلين بالتركيب الإضافى والجزء الثانى بسين مكسورة فياء تحتية فلام فتحتية فنون كذا فى بعض الاستعمالات وفى بعضها بفتح السين بلا ياء بينها وبين اللام وفى آخره ميم ، وربما يقال الساحل بدون إضافة وهى قرية من مديرية أسيوط بقسم أبى تيج واقعة على يمين النيل بينها وبينه نحو نصف ميل تجاه مدينة أبى تيج وهى أعظم خطة يقال لها (شرق سيلين) مشتملة على عدة قرى.

وفى تلك القرية أبنية حسنة ومساجد عامرة أحدها بمنارة ، وكان بها عصارات بطلت الآن وسوقها كل يوم خميس ، ويكتنفها فيما عدا جهتها البحرية حدائق ذات بهجة فيها النخل الكثير والكرم والرمان الطائفى وغيره من الفواكه وأكثر أهلها مسلمون ذوو ثروة لخصوبة أرضهم ، ويزرع بها قصب السكر والذرة النيلية والصيفية وكافة الأصناف المعتادة لتلك الجهات ، ويزرع فى المنخفض منها المقاثئ من بطيخ وعجور إذا ترك يكبر ويصير حرشا تزن الواحدة عشرين رطلا.

وفيها عائلة مشهورة يقال لهم أولاد عبد العال لهم بها آثار كثيرة من قصور مشيدة عديدة ومناظر مفروشة بالرخام والبلاط ومضايف متسعة ومسجد مزخرف ذو منارة وجنات وزرع كثير فى جهات ، وكان أكبرهم عبد العال عتمان صالحا كريما مهيبا شفيقا على الناس ، ورزق من الأولاد الذكور أربعة أكبرهم همام بك تعلم القراءة والكتابة وعرف ما افترض الله عليه وتعلم اللغة التركية وشيئا من العربية.

وهو من أول من دخل فى ميادين التمدن من أولاد الفلاحين من حيث الزى والمعارف لأن الأهالى وإن توظف بعضهم قبله بالوظائف الديوانية لكن كانوا بهيئتهم الأصلية فلذا كان يقال له – من دونهم – همام أفندى ، وفى زمن المرحوم عباس باشا جعل معاونا فى مديرية أسيوط ثم جعل ركبدارا بمحروسة مصر مع جماعة من مشاهير الصعيد كأحمد أغا أبى مناع وعثمان أغا أبى ليلى من الريانية (بلدة فى شرق النيل فى شمال أخميم) وأحمد أغا الدقيشى من ناحية نزه بجوار الجبل الغربى من أعمال طهطا.

ثم فى زمن المرحوم سعيد باشا أنعم عليه برتبة أمير ألاى وجعل عضوا فى مجلس الأحكام بالمحروسة مع جماعة من مشاهير الصعيد أيضا كمحمد بك أبى حمادى وحسن بك الشندويلى وأحمد بك أبى مناع ، وفى مدة الخديوى إسماعيل جعل عضوا فى مجلس الاستئناف بمدينة أسيوط ثم توفى إلى رحمة الله تعالى سنة ألف ومائتين وثمان وثمانين وله من العمر أكثر من سبعين سنة ، وكان من العقل وحسن التدبير والبشاشة بمكان وكان ديدنه السعى فى حوائج الناس والشفاعة لهم عند الأمراء وهو صاحب الصيت والشهرة فى هذه العائلة ولم يعقب ذكورا.

ويليه سنا أخوه تمام كان رجلا متواضعا دينا محسنا مقبلا على شأنه لم يتول منصبا إلى أن مات بالحجاز عقب الحج والزيارة سنة إحدى وثمانين ومائتين وألف ، ويليه أخوه أبو زيد أغا كان ناظر قسم ببلاد الشروق من مديرية أسيوط زمن العزيز إلى أن توفى سنة خمس وستين تقريبا وترك ولدا يقال له صالح وتولى نظارة قسم أبى تيج.

وأصغرهم سليمان بك عبد العال كان حاكما على جملة قرى من شرق سيلين زمنا ثم أنعم عليه الخديوى إسماعيل برتبة أمير ألاى سنة سبع وثمانين وجعل مدير مديرية قنا نحو سنتين ثم مدير مديرية سوهاج نحو سنة ثم أعفى ، وقد رزق من الأولاد الذكور أربعة أكبرهم محمود بك وكيل مديرية أسيوط تعلم القراءة والكتابة وشيئا من النحو والحساب وجعل أولا ناظر قسم أبى تيج فى سنة ثمانين ثم ترقى إلى رتبة بيكباشى وجعل وكيل مديرية جرجا ثم أسيوط.

الخوالد والشامية

يتحدث على باشا مبارك عن ساحل سليم وتوابعها فيقول : ويتبع هذه القرية نزلتان إحداهما يسكنها الأقباط والأخرى يسكنها المسلمون وينسج فيها حصر الحلفاء وثياب الصوف وعندها مرسى للمراكب.

وأطيان هذه البلدة مختلطة بأطيان قرية الشامية التى فى شرقيها بنحو ثلث ساعة ، وهى قرية نحو نصف أهلها أقباط وبها جامع وكنيسة وأبنيتها من اللبن والآجر ولأهلها خبرة فى فن الزراعة وفيهم أرباب ثروة ونخيلها كثير فإن فيها نحو عشرين بستانا على تجاه واحد من الشمال إلى الجنوب ، وفى شرقى الشامية بسفح الجبل قرية أصغر منها يقال لها الخوالد أكثر أهلها مسلمون وفيها بيت مشهور لرجل كريم يقال له الشيخ يوسف فتح الباب ، وفى أرضها مقاثئ وعلى جنوبها نزلة يقال لها المستجدة ويقال لها أيضا الوادى لوقوعها فى منخفض تحت طريق فى الجبل.

وكانت أراضى تلك القرى وما جاورها تحرم من النيل فى سنة قلة زيادته ، فكانوا يحفرون الآبار ويزرعون عليها قمحا وشعيرا يسمى بالشتوى يعطى محصولا قليلا ؛ فكان أكثرهم فى فقر وفاقة ، فلما قام المرحوم محمد على بأعباء ولاية الديار المصرية وشرع فى عمل الطرق التى بها رى البلاد وصلاح حالها بأفكاره السنية وهندسته الطبيعية نالت تلك الجهات من ذلك حظا وافرا وأمنت أراضيها من الشرق وصارت تكسى بساطا من الماء الأحمر كل سنة وقت زيادة النيل ، وإذا نزل عنها خلّف طميا راسبا عليها يبلغ فى بعض الأماكن ثلث متر فأخصبت أرضها وأثرى أهلها.

وأرض الساحل والشامية بعضها جزيرة خلفها البحر تزرع قمحا وشعيرا ولابد من حرثها – أى إثارة أرضها بالمحراث – كما بينا ذلك فى مواضع وبعضها داخل فى الحيضان ويسمى بلاد قوق وأكثره يزرع من غير إثارة للأرض بل يلوق بألواح الخشب وبعضه تزرع فيه الذرة النيلية وبعد حصادها يزرع فى مكانها الشعير والعدس والحلبة ونحو ذلك ويسمى العقر ، والعادة أن زرع الحرث أكثر محصولا من زرع اللوق وزرع اللوق يأخذ بذرا أكثر من زرع الحرث كما ذكرنا ذلك غير مرة.

وفى زمن كثرة الفتن قبل استيلاء العزيز محمد علي على هذه الديار كانت الأهالى مضطربة يحارب بعضهم بعضا ؛ فكانت هذه البلاد منقسمة قسمين : أحدهما وهو الجنوبى يقال له (قسم البدارى) تسمية باسم بلدة هناك والآخر وهو الشمالى يسمى (قسم سيلين) ، وكان التناوش والحرب يحصل بينهما كثيرا ويقتل من الجانبين قتلى كثيرون ، كما كان فى بلاد جرجا فرقة يقال لها (الصوامعة) وفرقة يقال لها (الوناتنة) لا ينقطع بينهم القتال والقتل والغارات وهكذا فى كل جهة ، فمحا ذلك كله العزيز وعائلته من بعده فصارت المرأة تمشى فى الطريق وحدها بزينتها وحليها والرجل يمشى فى الليل بلا سلاح وهو فى غاية الأمن.

ومن عوائد هذه الجهة فى الأفراح أن ينصبوا كل يوم بعد العصر ميدانا يضرب فيه الدف ويتسابقون بالخيول إلى قرب المغرب ، وبعد العشاء يستعملون الغناء ورقص النساء وضرب آلات الملاهى إلى نحو نصف الليل ، وفى آخر يوم تركب الخيالة خيولهم والنساء الهوادج ، وتجعل العروس فى هودج مزخرف مغطى بأحسن ما عندهم من المنسوجات النفيسة ، ويطوفون هكذا حول البلد مع ضرب الدف ورمح الخيل وغناء النساء ، وبعد كل قليل من الزمن يقفون برهة حتى يصلوا إلى بيت صاحب الفرح فيمد لهم سماطا ويرمون عليه نقودا تسمى (النقوط) يقيدها عنده فى دفتر ليردّها مع زيادة عليها عند الاقتضاء.

وفى جنائزهم يشيعون الجنازة ثم يرجعون إلى بيوتهم فيصنعون طعاما يهدونه لأهل الميت ، ويبيتون معهم سبع ليال أو أكثر ، الرجال مع الرجال والنساء مع النساء ، وأكثر ذلك جار فى كثير من الجهات.

البداري

سميت مدينة البداري بمركز أسيوط نسبة إلى اسمها الروماني القديم بادرانوس وعرفها العرب باسم بردنيس ، وهي القرية الوحيدة القديمة في المنطقة بالإضافة إلى قرية قاو المجاورة التي خربت في العصر الروماني وعرفها العرب باسم قاو الخراب حيث تأسست على أنقاضها في العصر المملوكي قرية العتمانية نسبة إلى شيخ العرب عثمان بن الأحدب من بني سالم ، أما بقية قرى مركز البداري حاليا فقد تأسست في العصر العثماني مع نزوح قبائل العقالية والهمامية.

وقد ذكرها ابن الجيعان في التحفة السنية بأسماء البلاد المصرية فقال : بردنيس وجزائرها وجروفها مساحتها 615 فدان بها رزق 43 فدان عبرتها 4500 دينار كانت باسم الأمير موسى بن عمر الأزكجي والآن باسم الأمير جانم الزردكاش.

وفي الخطط التوفيقية : البدارى بلدة من مديرية سيوط بقسم الشروق شرقى النيل على ثلث ساعة وقبلى ساحل سيلين بأكثر من ساعة متفرقة على عدة كفور وأبنيتها بالآجر واللبن وبها جوامع عامرة وأهلها مشهورون بالكرم ، وفيها بيت مشهور يقال له بيت أبى ناصر كان منه الحاج عبد الله أبوناصر ناظر قسم فى زمن العزيز محمد على وكان ابنه عبد الحق حاكم خط فى زمن الخديوى اسماعيل ، ويزرع فى أطيانها الدخان المشروب بكثرة والمزروعات المعتادة وتكسب أهلها من ذلك وسوقها كل يوم اثنين

جاء في القاموس الجغرافي : البداري قاعدة مركز البداري هي من القرى القديمة اسمها الأصلي بادارنوس وقد ذكر أميلينو في جغرافيته قرية باسم بدرنوس وقال إنها تقع بين إسنا وأرمنت أي بمديرية قنا ، وبالبحث تبين لي أن بادارنوس هو الاسم الأصلي لناحية البداري هذه ومن يتأمل في حروف كلمة بادارنوس يرى أنها تتفق في مقاطعها الأولى مع بداري وهو اسمها الحالي بغير أداة التعريف وقد وردت في كتب العرب محرفة باسم بردنيس ، والذي يؤيد صحة بحثنا هو :

أولا / أن هذه القرية وردت في معجم البلدان باسم بردنيس فقال وهي قرية من أعمال الصعيد بمصر قرب أبويط شرقي النيل في كورة الأسيوطية ، والواقع أن البداري واقعة شرقي النيل بالقرب من أبويط التي تعرف اليوم باسم بويط بمركز البداري أي بمديرية أسيوط.

ثانيا / لما تكلم صاحب معجم البلدان على قرية قاو قال إن عندها يفترق النيل إلى فرقتين تمضي واحدة منهما إلى بردنيس ثم ترجع إلى النيل قبالة بوتيج ، والواقع أن من يطلع على خريطة مركز البداري يتبين له من هذا الوصف أن النيل عند وصوله إلى أراضي ناحية قاو القديمة التي مكانها اليوم قرية العتمانية التي بمركز البداري يتفرع منه فرع إلى جهة الشرق في المجرى الذي تسير فيه اليوم سيالة النواورة الشرقية من النواورة وأصلها من زمام قاو إلى العتمانية وهي قاو ثم يسير شمالا إلى أن يصل إلى البداري وهي بردنيس ثم يسير الفرع المذكور إلى الشمال حتى يتلاقى بالنيل تجاه مدينة أبو تيج.

ثالثا / أنها وردت في قوانين ابن مماتي وفي التحفة باسم بردنيس وجزائرها وجروفها من الأعمال السيوطية والواقع أن ناحية البداري لا يزال يتبعها جزائر وجروف واقعة على النيل كما هو مبين على الخريطة.

رابعا / ورد في تاج العروس بردنيس كزنجبيل ناحية من أعمال صعيد مصر قرب أبويط في كورة الأسيوطية.

ووردت في تحفة الإرشاد محرفة باسم بردبيس وفي العهد العثماني غير اسمها من بردنيس إلى البداري فوردت به في تاريخ سنة 1230 هـ ، ولما أنشىء مركز البداري في سنة 1896 أصبحت البداري مقرا له.

العقالية والهمامية

في العصر المملوكي كانت المنطقة المحصورة بين البداري (بادارانوس) والعثمانية (قاو الخراب) ضمن الزمامات الزراعية للأمراء المماليك ، ولما تغيرت الأوضاع في العهد العثماني ألغي النظام الإقطاعي وسمح للقبائل العربية بالنزوح والاستقرار في هذه المنطقة حيث تأسست عدة قرى جديدة على يد هذه العشائر النازحة وهي العقالية والهمامية والرياينة والبياضية ، وفي العهد الخديوي منحت هذه القرى الجديدة زمامات زراعية مستقلة.

جاء في القاموس الجغرافي : العقال قبلي أصلها من توابع ناحية البداري ثم فصلا عنها في تاريخ سنة 1230 هـ باسم العقال وفي سنة 1259 هـ قسمت العقال إلى ناحيتين تميزت هذه منهما بالقبلية لموقعها من العقال بحري وهي المستجدة ، وبسبب تداخل زمام هذه الناحية بين أراضي ناحيتي البياضية والشيخ عتمان وتداخلها بعضها في بعض فإنه في فك زمام مديرية أسيوط سنة 1905 صدر قرار بضم هذه النواحي الثلاث إلى بعضها وجعلها من سنة 1906 ناحية مالية واحدة باسم العقال قبلي والبياضية والشيخ عتمان وأما من الوجهة الإدارية فكل ناحية منهما منفصلة عن الأخرى.

العقال بحري أصلها من توابع ناحية العقال التي تعرف الآن بالعقال قبلي ثم فصلت عنها في سنة 1259 هـ باسم العقال بحري بالنسبة لموقعها من العقال الأصلية ، وليس لهذه الناحية قرية ذات سكن خاص باسمها بل إنها تتكون من عدة نجوع يطلق عليها العقال بحري ، الشيخ عثمان أصلها من توابع ناحية العقال ثم فصلت عنها في تاريخ سنة 1275 هـ ، البياضية أصلها من توابع ناحية العقال ثم فصلت عنها في تاريخ سنة 1230 هـ ، الفاروقية تكونت من الوجهة الإدارية في سنة 1926 وهي واقعة في زمام العقال بحري وتابعة لها من الوجهتين العقارية والمالية (منشية العقال حاليا).

الهمامية أصلها من توابع قاو الشرق (العتمانية) وكانت تعرف بالشيخ جابر أو بنزلة همام وفصلت من قاو ، في تاريخ سنة 1259 هـ بالاسمين المذكورين ومن سنة 1281 هـ عرفت باسمها الحالي ، النواورة ويقال لها قاو النواورة أو رياينة أبي أحمد أصلها من توابع ناحية قاو الشرق (العتمانية) ثم فصلت عنها في سنة 1259 هـ ، عزبة الأقباط أصله من توابع ناحية قاو الشرق (العتمانية) ثم فصلت عنها في سنة 1259 هـ ، منشأة همام أصلها من توابع ناحية العفادرة ثم فصلت عنها من الوجهة الإدارية.

وقد ذكر علي باشا مبارك قرى العقاليين حيث قال في الخطط التوفيقية : ” العقال : قرية بجوار الجبل الشرقى بقسم بوتيج من مديرية أسيوط فى جنوب البدارى وفى شمال رياينة أبى أحمد ، فيها مساجد عامرة ونخيل وأشجار وأبنيتها من أحسن أبنية الأرياف لخصوبة أرضها وجودة محصولها ويسار أهلها، وتمر بقربها ترعة قاو التى فمها من بحرى ناحية قاو تقطع جسر العقال بقنطرة فى غربيها حتى تصب فى حوض البدارى طولها يقرب من خمسة آلاف قصبة ..

وللناحية جملة كفور متفرقة منها كفر على شاطئ البحر يقال له كفر العقال وكفر يقال له نزلة علام فيه بيت عمدتها المرحوم عبد العال العقالي على شاطئ البحر ، وكان صاحب ثروة وزراعة كثيرة ، وقد أحسن إليه الخديوي برتبة قائمقام بعد وقعة قاو لما جمع أهل بلده ومنعهم من العصيان مع من عصى بل قام بهم مع العساكر على العصاة فحظى بالقبول إلى أن توفي سنة سبع وثمانين ومائتين وألف وترك أولادا منهم عمدة الناحية الآن وأملاكا كثيرة وقصورا مشيدة وبنى جامعا فاخرا ومنزلهم عامر إلى الآن “.

العتمانية

سميت قرية العتمانية بمركز البداري نسبة إلى مؤسسها شيخ العرب عثمان بن الأحدب من بني سالم والتي بنيت على أطلال قرية رومانية قديمة تدعى قاو خربت في العصر الروماني وعرفت في العصور الإسلامية باسم قاو الخراب ثم سميت في العصر العثماني باسم العتمانية ، وقد ذكرها ابن الجيعان في القرن التاسع الهجري في كتاب التحفة السنية فقال : قاو الخراب مساحتها 1140 فدان بها رزق 69 فدان عبرتها 5650 دينار كانت باسم الأمير كزل الأرغوني والآن باسم الأمير جانم المحمدي ومن معه من الأمراء “.

وجاء عنها في القاموس الجغرافي : العتمانية هذه القرية أقيمت على أطلال مدينة قديمة كانت تسمى قاو الكبرى واقعة شرقي النيل ذكرها أميلينو في جغرافيته فقال إن اسمها المصري تكو والرومي أنتيوبوليس أو أنتو والقبطي كوو أو كاو ومنه العربي قاو ، وقال أميلينو إن قاو هذه موجودة واستدل على ذلك بوجودها في إحصاء سنة 1882 وقال إن عدد سكانها في تلك السنة 1270 نفسا ، وأقول إن قاو الكبرى حذفت من جداول أسماء البلاد المصرية من سنة 1259 هـ وتوزع زمامها على بعض النواحي وقد أقيم على أطلالها قرية العتمانية هذه ، وأما قاو التي وردت في إحصاء سنة 1882 وكان عدد سكانها 1270 نفسا فهي قاو غرب إحدى قرى مركز طما وليس لها علاقة بقاو القديمة الواقعة شرقي النيل.

وردت في معجم البلدان قاو قرية بالصعيد شرقي النيل بمصر تحت أخميم وفي قوانين ابن مماتي وفي تحفة الإرشاد وفي التحفة باسم قاو الخراب من الأعمال السيوطية وفي الانتصار وردت محرفة باسم قاو الخراب وفي دفاتر الروزنامة القديمة وفي تاريخ سنة 1231 هـ باسم قاو الشرق ، وفي تاريخ سنة 1259 هـ لوحظ أن قاو القديمة قد اندثرت وأن القرية الحالية معروفة بالعتمانية فقيد زمام قاو باسم العتمانية وبذلك اختفى اسم قاو وحل محلها ناحية العتمانية هذه ، وهي تنسب إلى عثمان بن الأحدب من بني سالم كما ورد في دليل سنة 1224 هـ بولاية الأسيوطية ، وقد توزع زمام قاو الشرق ويقال لها قاو الكبرى على ناحية العتمانية هذه وعلى نواحي النواورة والهمامية وعزبة الأقباط.

وفي الخطط التوفيقية : قاو بلدة بالصعيد الأوسط فى شرقى النيل تجاه ما بين طهطا وطما تحت سفح الجبل فى شمال قرية الهريدى ، وكلمة (قاو) قبطية معناها الجبل لأنها بقربه وعندها بهذا الجبل مغارات كثيرة منحوتة كانت مساكن رهبان النصارى فى الأزمان السابقة ، وفى زمن الرومانيين كان يقيم بقرب هذه البلدة على بعد أميال فرقة من عساكرهم وكانت فى تلك المدة رأس خط ثم تخربت ولم يبق بها إلا الآثار فلهذا سماها المقريزى قاو الخراب ، وفى كتب الفرنساوية أيضا أن آثارها العتيقة تدل على أنها بلغت من الاعتبار فى الأزمان السابقة مبلغا عظيما فإن بها بربى وأثر معبد وتلالا متعددة وعمائر كثيرة فى جهتها الغربية.

ثم إن بين قاو وإخميم مسافة نحو سبعة وأربعين ألف متر ، وقد خلفت هذه البلدة ثلاثة قرى فى تلك الجهة إحداها تسمى قاو الكبيرة وقاو الشرق وهى فى شرقى النيل فى جنوب رياينة أبى أحمد وفى الجنوب الشرقى لناحية طما الواقعة فى غربى النيل ، والثانية قاو النواورة فى شرق البحر أيضا فى جنوب قاو الكبيرة وفى شمال رياينة الهريدى ، والثالثة تسمى قاو الغرب فى غربى النيل تجاه قاو الكبرى بين مشطا وطما ، وأبو الجميع واحد وطباعهم وعوائدهم وتكسباتهم متحدة ولغتهم تقلب الجيم دالا والشين المعجمة سينا مهملة فيقولون فى الجمل مثلا الدمل وفى الشعير السعير.

وفى جميعها نخيل وأشجار وفى الشرقيتين أبنية متينة ومساجد بخلاف الغربية فلانتقالها بسبب جور النيل عليها تجد أبنيتها خفيفة أكثرها من الطين غير المضروب ، ويتبع تلك القرى عدة نجوع صغيرة فى شرقى النيل وفى غربيه ، وكانوا أهل يسار لخصوبة أرضهم وجودة محصولها حتى أن قيمة قمحها أكثر من قيمة غيره وكذا دخانها وسلجمها وخشخاشها ، وكنت تجد فيها جياد الخيل والطقومة المحلاة والفرش النفيسة وأنواع النحاس والملابس الفاخرة.

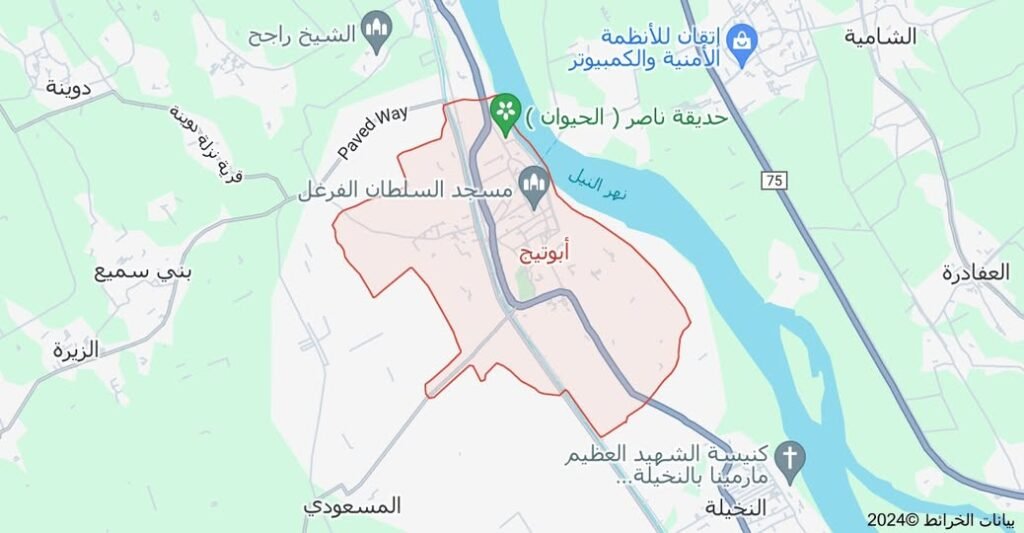

أبو تيج وبني سميع

في العصر الأيوبي نزل تحالف كبير من العشائر العربية والمغربية بزعامة قبيلة بني سميع في أجوار قرى تابوتكة وباخورة وبينشاي (أبو تيج وباقورة والنخيلة حاليا) وسكنت فيها وأسست جوارها عددا من القرى الجديدة هي دوينة وبني سميع والحساني والزرابي ، وفي العصر العثماني تأسست كل من الأقادمة وأبو خرص والبلايزة والزيرة والمسعودي ودكران ونزلة باقور ونزلة دوينة.

ومن أهم شخصيات بني سميع الولي الأشهر أبو المعالي محمد بن أحمد السميعي البوتيجي المعروف بلقب الفرغل وكان مقربا من السلطان المملوكي جقمق وله مسجد كبير في أبو تيج ومسجد في دوينة والمتوفي عام 851 هـ..

جاء في الخطط التوفيقية : ” أبو تيج : بلدة عامرة تشتمل على ما تشتمل عليه من البنادر من القيساريات والخانات والدكاكين العامرة بالمتاجر والقهاوى والخمارات ويكثر بها تجارة القماش والعقاقير ، وهى رأس قسم وعليها مرسى ترد عليه كثير من المراكب ، ولها سوق سلطاني كل يوم أحد تباع فيه المواشى وغيرها ، وفيها كنيستان إحداهما خارج البلد باسم أبي مقار فوق تل عال به مقابر النصارى والأخرى فى داخلها تجددت فى زمن العائلة المحمدية ..

وبها عدة مساجد جامعة أشهرها وأعظمها جامع الفرغل فإنه حرم من أعظم جوامع الصعيد له مئذنتان ومفروش بالبسط ويوقد فيه النجف والبلور ، ويدرس فيه على الدوام فنون الفقه والحديث والتفسير، وقل أن يخلو من العبادة ليلا ونهارا ..

وبه مقام سيدي محمد بن أحمد الفرغل صاحب الكرامات التى لا تحصى والفضائل التى لا تستقصى ، كان من الرجال المتمكنين أصحاب التصريف توفى رضي الله عنه سنة نيف وخمسين وثمانمائة ودفن بهذا الجامع ، قال الشعرانى فى طبقاته ، ومقامه مشهور فى بقاع الصعيد وغيرها وتأتى إليه الزوّار من كل فج وكان يعمل له مولد كل سنة مرتين كمولد سيدى أحمد البدوي ثم صار الآن يعمل له مرة واحدة كل سنة يمكث ثمانية أيام ..

وفيها قباب كثيرة قديمة ما بين متهدم وقائم سيما جنوبها الغربي ، يظهر منها أنها كانت مسكنا لكثرة من الصالحين ، وكذا مقبرتها التى فى نصفها البحرى داخل العمران فيها قباب كثيرة وهى مقبرة متسعة مسورة من كل جهة ..

وبهذه البلدة أسقف للنصارى وبها قاضي ولاية، وعدد أهلها قريب من ٨٠٠٠ نفس ، وبها شونة للميري لتوريد الغلال من مزروعات الأهالي بنيت فى زمن العزيز محمد علي باشا ، وبها ديوان القسم والتلغراف ووابور بخارى لطحين الغلال ومخبر ومدابغ ومعمل دجاج وأنوال لنسج القطن ملاءات ومحازم وغزليات ..

وبها معاصر لاستخراج زيت السلجم وبذر الكتان ، وفى غربي تلك المدينة قناطر بني سميع وهى تسعة عيون فى ترعة السوهاجية تروى حوض بني سميع وتصب فى قناطر أسيوط وكان بناؤها سنة ١٢٥٦ هلالية ، وغربيها أيضا من جهة قبلي تل كبير قديم تأخذ منه الأهالي السباخ للزراعة ..

ويقابلها من الجانب الشرقي للنيل قرية ساحل سيلين ، وأرض ما يجاور هذه المدينة من البلدان مثل دوينة وبنى سميع وباقى البلاد تسمى بلاد الزنّار بتشديد النون من أعظم أراضى القطر وأجودها محصولا وأرفعها قيمة وآمنها ريّا “.

النخيلة والزرابي

قرية النخيلة بمركز أبو تيج كانت في الأصل جزيرة في النيل تقابل قرية بيشناي القديمة ، وقد ورد اسم بيشناي في كتاب مباهج الفكر وتحفة الإرشاد من أعمال الأسيوطية ووردت في كتاب قوانين الدواوين وكتاب الانتصار لابن دقماق باسم بيشناي وجزيرتها ، وفي العصر المملوكي اتصلت الجزيرة بقرية بيشناي وكذلك اتصلت بهم قرية كنيسة أبي طاهر المجاورة حيث جاءت جميعا في تربيع سنة 933 هـ باسم بيشناي.

وجاء في القاموس الجغرافي : ” إن سكن ناحية النخيلة يقع مباشرة على الشاطىء الغربي للنيل ، وقد أكل البحر سكن القرية الأصلية وهي بيشناي فاضطر سكانها إلى إنشاء القرية الحالية ، ولمصادفة وقوع سكنها في حوض قديم يسمى حوض النخيلة عرفت باسم النخيلة ، وقد تغير اسم بيشناي بالنخيلة في العهد العثماني بدليل ورودها باسمها الحالي في دفاتر الروزنامة القديمة وتاريخ سنة 1230 هـ.

الزرابي : أصلها من توابع ناحية قديمة كانت تسمى دير أبو مقروفة ثم فصلت عنها في العهد العثماني بدليل ورودها في دفاتر الروزنامة القديمة وفي تاريخ سنة 1230 هـ “.

وجاء في الخطط التوفيقية : ” النخيلة قرية من قسم أبى تيج بمديرية أسيوط على الشاطئ الغربى للنيل فى جنوب أبى تيج بنحو أربعة آلاف متر ، وأبنيتها من أعظم أبنية الأرياف ؛ لأنها كانت من بلاد الملتزمين فى الأزمان السابقة ، وكان لملتزميها شهرة زائدة ، وسيادة على كثير من أهل قرى تلك الجهات ، وذريتهم بها إلى الآن ، ولهم بها آثار وأبنية مشيدة ، وشوارعها وحاراتها متسعة فى غاية من الاعتدال ، وبها جوامع عامرة ، وكنيسة أقباط.

وأكثر أهلها مسلمون ، أهل يسار ؛ لكثرة أطيانهم ، وجودة محصولاتها ، ومنهم تجار فى الغلال وغيرها ، وفيها نخيل كثير فى داخل المنازل وخارجها ، وبساتين نضرة ، وجسر الحوّاش الخارج من أبى تيج ، يمر عليها مقبلا إلى طما فما بعدها ، والطريق السلطانى يمر فى غربيها على نحو سدس ساعة ، وهو طريق متسع وبه آبار معينة ، وسبل من أبنية الملتزمين مستعملة إلى الآن.

وأما معتاد ملابسهم ، فللرجال زعابيط الصوف ، والدفافى الصوف ، وثياب القطن والخز ، الذى لحمته من قطن ، وسداؤه من حرير ، بتفصيل يسمى البداوى ، بأكمام واسعة مع كشف الصدر ، ويلبسون الملاءات الإخميمى ونحوها من القطن الخالص ، أو فى حاشيتها حرير نحو ستة أصابع ، وعمامة غليظة من الشاش ؛ وبعض البلاد يتعمم بالصوف المسمى بالبلّين.

ولما دخل التمدن والترفه بلاد مصر لبسوا القفاطين ، والجبب الجوخ على هيئة أهل القاهرة ، إلا أنهم يلبسون فوقها ثياب القطن والصوف الرفيع المصبوغ بالنيلة ، ويلبسون فى أرجلهم اليوم الشرابات ، والخفاف فى النادر ، بل ذلك للأكابر منهم والحكام ، ومعتاد نساء أغنيائهم ملاءات الحرير ، وثيابه الواسعة الأكمام كثياب القطن ، والطرابيش التى قد تكون مرصعة بالذهب أو الفضة.

ويتحلين بالأقراط والخلاخل ، وشيء يسمى باللازم ، وهو محموديات من الذهب ، أو نحوها تثقب وتنظم فى سلك وتوضع فى العنق ، والأساور من الفضة ، وقد تكون من الذهب ، وقد تكون من العاج ، وهو سن الفيل ، وأما الفقراء رجالا أو نساء ، فيلبسون الصوف والقطن الغليظ ، بالتفصيل الواسع البداوى ، ويلبس الرجل قلنسوة من صوف والمرأة برنسا من قماش ، تزينه بالودع المرصع فوقه “.

ويقول عن الزرابي : ” قرية من مديرية أسيوط بقسم بوتيج ، موضوعة بحاجر الجبل الغربى غربى ترعة السوهاجية فى بحرى المشايعة بمسافة قليلة تجاه ناحية النخيلة ، وأطيانها متصلة بأطيان النخيلة ، وقيل إن أصلهما بلدة واحدة ، وكلتاهما من بلاد الملتزمين ، وأهلهما متشابهون فى العوائد والهيئات ، كمنازلهم ، وفيها مساجد ومعمل دجاج ، وأطيانها جيدة ، ويزرع بها القمح والشعير والفول والعدس.

ويقتنى بها الأغنام الجيدة الصوف – بالعلف والنظافة – ففى زمن الصيف يخرجونها فى البرية ترعى وتبيت بها مع زيادة الاعتناء بسقيها وعلفها ، وفى الشتاء يجعلون فى مبيتها حائلا على الأرض من نحو الخشب لئلا تتلوث أصوافها من فضلاتها ، وهذه عادة أهل دوير عائد أيضا ، وبعض بلاد تجاورها ، وبعض أهلها يفحمون حطب السنط للتجر فيه ، ولها سوق كل يوم خميس ، وفيها بيت حسنين النجدى مشهور “.

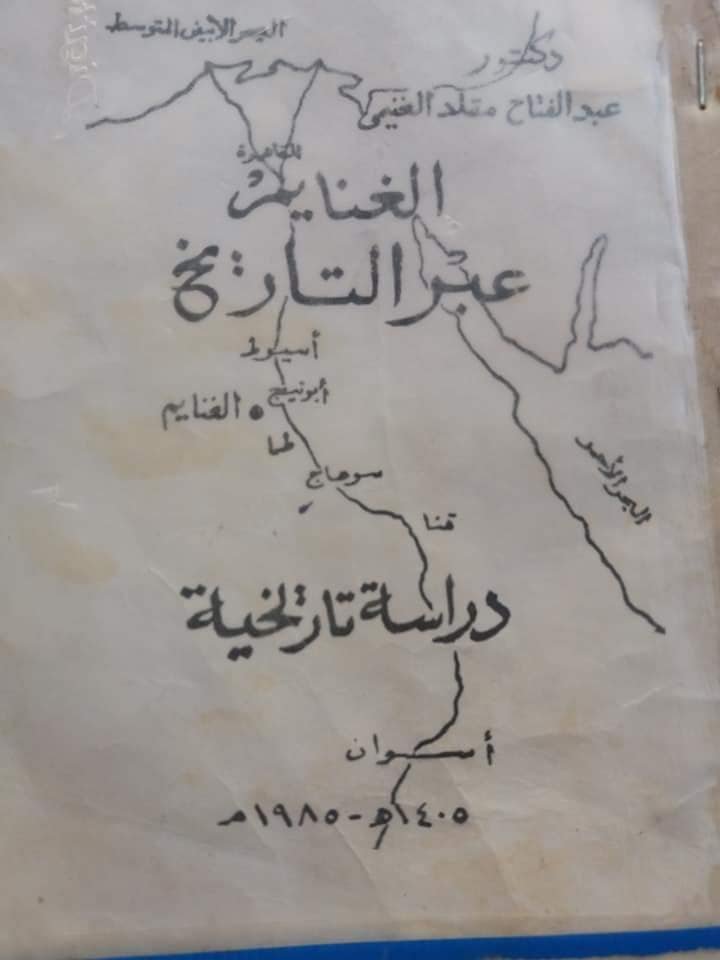

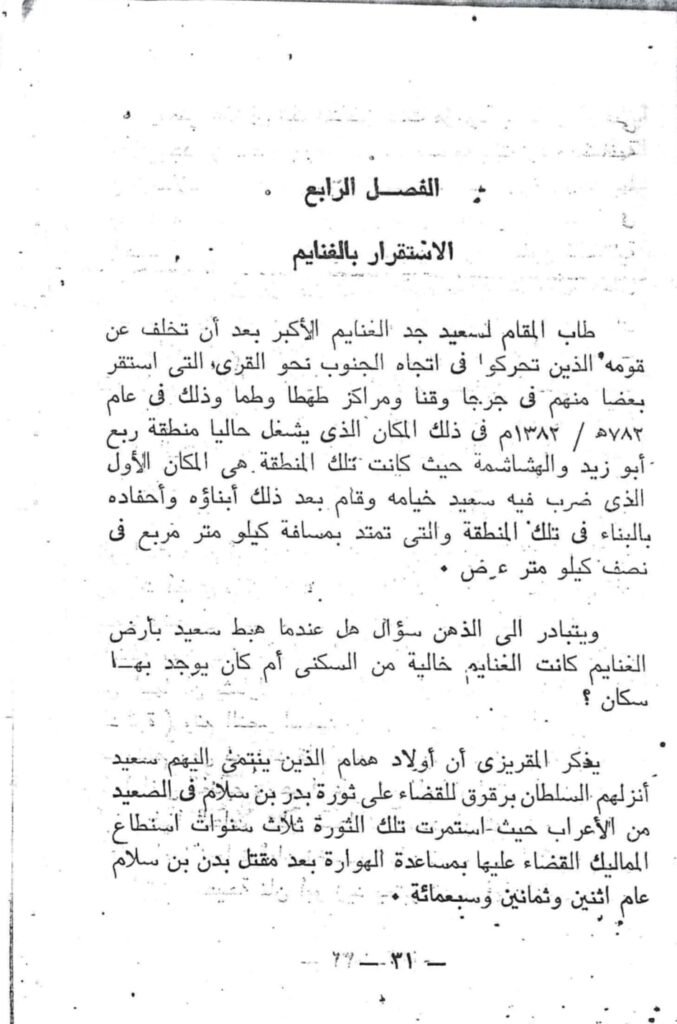

صدفا والغنايم

في مركزي صدفا والغنايم أربع قرى فقط تأسست في العصر الفاطمي والمملوكي وهي الجنادلة وصدفة وكوم سعيد والمشايعة ولا توجد فيهما قرى أقدم من ذلك في أي سجلات ، أما بقية القرى جميعا في المركزين فقد تأسست في العصر العثماني على زمام تابع لهذه القرى الأربع وتنسب للعشائر العربية التي سكنت المنطقة ، وقد ذكر علي باشا مبارك بعضها فقال :

” صدفة : بلدة فى مديرية سيوط بقسم بوتيج فى جنوب بوتيج بأكثر من ساعة وفى شمال بنى فيز بنحو ثلث ساعة وفى غربى النيل كذلك وفى شرقى دوير عائذ كذلك ، وكان محلها قديما مدينة تسمى أبولينوباروا زالت وخلفتها هذه البلدة كما فى كتب الإفرنج ، وبها مساجد عامرة ووكالة ينزل فيها بعض التجار وأكثر أبنيتها بالآجر وفيها علماء وأشراف ونائب بختم ميرى من طرف قاضى بوتيج ونخيلها كثير ..

وفيها بيت من بيوت الملتزمين منه عمدتها ، وسوقها كل يوم ثلاثاء وأهلها أصحاب يسار لجودة أرضهم ، ومنها إلى بوتيج طريق متسعة فيها عدة آبار معينة عليها أسبلة من بناء الملتزمين بعضها عامر وبعضها متخرب ، وفى شمالها الشرقى بنحو نصف ساعة قرية مجريس يمر عليها الجسر الطارئ فى غربى النيل الخارج من سيوط إلى بوتيج إلى طما إلى طهطا ، وفيها منازل صالحة ومساجد ونخيل كثير ويتبعها عدة كفور.

الغنائم : بلدة كبيرة من مديرية أسيوط بقسم بوتيج بحاجر الجبل الغربى على شاطئ السوهاجية فى شمال أم دومة وفى جنوب ناحية المشايعة على نحو ساعة ، وهى مستطيلة فى أطراف بساط الجبل من الشمال إلى الجنوب مسيرة نحو ساعة إلا أنه يتخللها فضاء متعدد ، وفيها مساجد مقامة الشعائر وكنيسة أقباط وسويقة دائمة وسوق عمومى كل يوم خميس ، وفيها نخيل كثير وشجر المقل قليلا وأهلها زراعون وكثير منهم يسافر إلى الواحات بمثل العدس والقماش ويجلبون من هناك مزروعات الواحات مثل المشمش والتمر والنيلة ويتجرون فيه.

المشايعة : قرية من مديرية سيوط بقسم بوتيج فى حاجر الجبل الغربى فوق ترعة السوهاجية من الغرب وفى شمال الغنائم بقليل ، وبها جامع ومكتب لتعليم القرآن ونخيل ، وأهلها يتسوقون من سوق الغنائم وتكسبهم من الزرع المعتاد وأرضها خصبة وفى أهلها يسار وفيها شجر المقل.

دير الجنادلة : قرية من قسم أبو تيج بمديرية أسيوط على الشاطئ الغربى للسوهاجية داخل حوض بنى سميع قبلى دوير عائد وبحرى قرية المشايعة بنحو ثلث ساعة ، وبه نصارى قليلون ، وهو قرية عامرة ذات بناء حسن جيده متحصلة الزراعة ، وبها مساجد وزوايا وكنيسة للقبط ، وفى الجبل على بعد ربع ساعة منها كنيسة مشهورة باسم العذراء، وكل سنة يعمل لها موسم يجتمع فيه كثير من الأقباط “.

وجاء في القاموس الجغرافي : ” دير الجنادلة : كان يوجد ناحية قديمة ذات وحدة مالية تسمى دير أبو مقروفة وردت في تحفة الإرشاد من الأعمال الأسيوطية وفي التحفة دير أبو مقروفة ، وفي العهد العثماني قسمت أطيان هذه الناحية على قرى : دير الجنادلة والزرابي وكوم إسفحت والمشايعة كما ورد في دفاتر الروزنانة القديمة ، وبذلك اختفى اسم دير أبو مقروفة من عداد النواحي المالية وأصبح من توابع ناحية دير الجنادلة هذا الذي ورد باسمه الحالي في تاريخ سنة 1230 هـ.

صدفا : هي من القرى القديمة اسمها الأصلي سدفة ، وردت في قوانين ابن مماتي وفي تحفة الإرشاد وفي التحفة من أعمال السيوطية ، وفي مباهج الفكر سدفة ويقال لها صدفة ، وفي كتاب وقف السلطان الغوري المحرر في سنة 911 هـ صدفا ، وفي دفاتر الروزنامة القديمة سدفة وفي تاريخ سنة 1230 هـ برسمها الحالي.

الغنايم بحري : أصلها من توابع ناحية المشايعة ثم فصلت عنها في تاريخ سنة 1230 هـ باسم الغنايم ، وفي سنة 1917 فصل منها من الوجهة الإدارية ناحية باسم الغنايم قبلي فتميزت هذه بالغنايم بحري بالنسبة إلى موقعها من الناحية الأخرى ، وفي سنة 1938 صدر قرار بتقسيم زمام ناحية الغنايم إلى أربع نواحي وهي الغنايم بحري هذه وهي الأصلية والغنايم قبلي والغنايم الشرقية والغنايم الغربية “.

دوير عايد

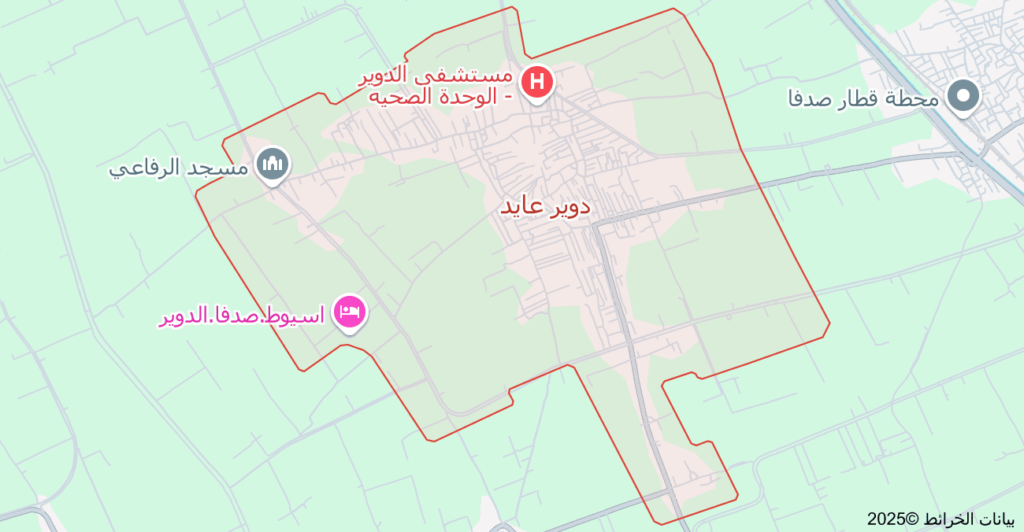

جاء في القاموس الجغرافي : الدوير ، هذه القرية قائمة على أطلال مدينة قديمة كانت تسمى قهقوة وإليها تنسب كورة قهقوة إحدى كور الصعيد القديمة بمصر ، وردت في كتاب قدامة وفي كتاب القضاعي قهقوة بين كورتي شطب وأخميم ، وفي كتاب ابن خرداذبة قهقي وفي كتاب اليعقوبي قهقاوة ، قال : ومن كورتها أبو تيج ، وفي كتابي الانتصار والخطط المقريزية قهقوة قبل كوورة أخميم وفي معجم البلدان قهقوة كورة بصعيد مصر.

وكانت قهقوة ممعروفة بكورتها من عهد الفتح العربي ، وفي سنة 427 هـ أمر الخليفة المستنصر الفاطمي بإبطال الكور الصغيرة وكان عددها ثمانين كورة وتقسيم القطر المصري إلى ثلاث وعشرين كورة كبيرة وبذلك ألغيت كورة قهقوة.

والظاهر أنه لثقل اسمها على النطق ومجاورتها لناحية سدفة (صدفا) ولأنها أقل منها عمرانا سميت سديفة تصغير سدفة ، وردت في الانتصار مع سدفة ووردت في مباهج الفكر سديفة ويقال صديفة من الأعمال السيوطية.

دل البحث على أن مساكن على أن مساكن الدوير قائمة على قرية قديمة ظهر من مبانيها كنيسة تحت دار الشيخ زيان صفا أحد مشايخ ناحية الدوير وهي تصغير دير ، وقد عرفت الدوير هذه في العهد الأخير باسم دوير عايد نسبة إلى شيخ العرب عايد أبو عاشور الذي كان عمدة لها في زمن محمد علي ، ووردت في تاريخ سنة 1230 هـ.

وجاء في الخطط التوفيقية : الدوير بدال مهملة فواو فمثناة تحتية فراء مهملة بصيغة التصغير مع سكون التحتية ، ويقال لها دوير عايد ، قرية مشهورة فى مديرية أسيوط من قسم بوتيج ، غربى البحر الأعظم بنحو نصف ساعة ، وقبلى بوتيج بنحو ساعة وهى من بلاد الملتزمين ، كعدة قرى مما جاورها مثل ؛ ناحية النخيلة ، والزرابى ، وصدفة.

وأبنيتها من أعظم أبنية الأرياف ، بل هى ملحقة بالبنادر ، وفيها جملة من بيوت العلماء المشهورين الأشراف الذين أبوهم واحد. ، ومنهم ، الشيخ محمود أمير الدويرى الحنفى، كان مفتى اسكندرية زمن المرحوم سعيد باشا، ثم ترك الوظيفة اختيارا، وأقام فى بلدته للعبادة والإفادة إلى أن توفى إلى رحمة الله تعالى قبيل سنة تسعين من القرن الثالث.

وكان أخوه الشيخ خليل المالكى من أكابر العلماء، لا ينقطع عن التدريس والتأليف إلى أن توفى بعد سنة سبعين. ، وكان فيها محكمة شرعية، وقاض لفصل القضايا عموما، والآن صارت نيابة، ومساجدها عامرة بالعبادة والتدريس.

وكان فيها من أولاد الملتزمين إسماعيل أبو عاشور ، أحد كرماء العرب ، له مضايف متسعة وقصور مشيدة ، وكان يطعم الجائع ويكسو العارى ، ويعطى العطايا العظيمة كما وكيفا ، وقد توفى إلى رحمة الله تعالى ، بعد سنة ثمانين وترك ابنا اسمه محمد سلك بعض مسالك أبيه وتولى حاكم خط.

وعادة أهل هذه القرية ، ولو أغنياء أو كبار السن ، أن يقولوا لمن هو من بيوت الملتزمين ، ولو فقيرا أو طفلا ، يا سيدى ويا سيدتى ، وفيها نخيل كثير وبساتين وسواق ، وأطيانها كثيرة خصبة جيدة ، وهواؤها فى غاية الاعتدال ، فلذا كان ينزلها سر عسكر المرحوم إبراهيم باشا ، وأهلها مشهورون بحسن الصوت وجودة المغانى والألحان ، ولها سوق كل يوم خميس.

دوينة

في العصر الأيوبي استقرت عشائر من بني سميع والأقادمة والبلايزة والزيرة في أجوار قرية طوخ بكريمة القديمة التي عرفت باسم دوينة ، وفي العصر العثماني قسم زمام هذه الناحية على هذه العشائر وتأسست قرى جديدة تحمل أسماء تشير إلى ذلك الأصل القبلي.

جاء في القاموس الجغرافي : دوينة ، هذه القرية أصلها من توابع قرية قديمة كانت تسمى طوخ بكريمة ، وردت في قوانين الدواوين من الأعمال الأسيوطية ووردت في قوانين ابن مماتي وفي تحفة الإرشاد باسم طوخ الخراب من السيوطية .. ولا يزال يوجد إلى اليوم ضمن أراضي دوينة هذه حوض باسم بكريمة رقم 43 وهو يرشدنا إلى مكان طوخ المذكورة.

ورغما عن أن ناحية طوخ المذكورة خربت من قديم بدليل ورودها باسم طوخ الخراب في قوانين ابن مماتي ، فإن اسمها بقي علما عليها لأنها وحدة عقارية قديمة يجب الاحتفاظ باسمها ، وفي سنة 933 هـ التي عملت فيها المساحة العمومية للأراضي الزراعية بمصر باسم تربيع سنة 933 هـ قيد زمام طوخ بكريمة هذه باسم دوينة هذه وبذلك اختفى اسم طوخ وظهر بدلا عنه اسم دوينة.

هذا مع العلم بأن دوينة من القرى القديمة وأنها وإن لم تعتبر وحدة مالية في أسماء النواحي المصرية إلا في سنة 933 هـ كما ذكرنا ، إلا أنها كانت موجودة من قديم بدليل ورود اسمها في كتاب وقف السلطان الأشرف برسباي المحرر في سنة 841 هـ ، وفي الخطط المقريزية عند ذكر الكنائس وفي كتاب وقف السلطان الغوري المحرر في سنة 911 هـ ، وورد في دليل سنة 1224 هـ أن طوخ بكريمة تعرف بدوينة ، وفي تاريخ سنة 1230 هـ باسمها الحالي.

بني سميع : أصلها من توابع ناحية دوينة ، ثم فصلت عنها في العهد العثماني بدليل ورودها في دفاتر الروزنانة القديمة وفي تاريخ سنة 1230 هـ ، الأقادمة والبلايزة والزيرة أصلها من توابع ناحية دوينة ثم فصلت عنها في تاريخ سنة 1230 هـ.

وجاء في الخطط التوفيقية : دوينة بالتصغير مع سكون التحتية ، قرية من مديرية أسيوط بقسم أبى تيج ، واقعة فى الشمال الغربى لأبى تيج على أقل من ساعة ، أمام قناطر بنى سميع ، وأبنيتها من أعظم أبنية الأرياف ليسار أكثر أهلها ، وفيها مساجد بدون منارات ، وكنيسة أقباط فى جنوبها الشرقى ، وفيها نخيل.

وفيها بيت أولاد عبد الحق ، من أشهر بيوت العرب ، وكان عبد الحق ناظر قسم زمن العزيز محمد على باشا ، وكان مشهورا بالكرم وعلوّ الهمة ، وله بها منازل مشيدة ، ومضيفة متسعة وحديقة ذات فواكه ، وكان أخوه ثعلب من العمد المشهورين ، وقد توفيا وتركا أولادا هم عمدها.

وفيها بيت يسمى بيت الحادى ، كان لهم شهرة واعتبار قبل بيت عبد الحق ، ومنهم الشيخ عثمان الحادى عالم مالكى مشتغل بالتدريس ، وأطيان الناحية فى غاية الجودة ويزرع بها الكتان والدخان المشروب بكثرة ، ولهم صناعة فى تعريقه وإجادته ، وبحر السوهاجية يستمر عندها إلى زيادة النيل.