كوم أمبو

تأسست مدينة كوم أمبو في مطلع القرن العشرين لتكون سكنا للموظفين والعاملين في شركة كاسل البريطانية التي اشترت من الحكومة المصرية ثلاثين ألف فدان في المنطقة الصحراوية شرق النيل لاستصلاحها ، وكان يوسف قطاوي بك قد انتدب من قبل الخديو عباس حلمي لوضع تقرير عن خزان أسوان وأثناء رحلته مر بوادي كوم أمبو ورأى أن تربته تصلح للزراعة فتحدث مع الخديوي بشأن إنشاء الشركة.

وكانت منطقة مركز كوم أمبو الحالي خالية من السكان وقتها ما عدا أربع قرى متناثرة تأسست في العصر العثماني هي إقليت وفارس وفطيرة وسلوا بحري ، وفي العصر الخديوي والملكي تأسست في أجوارها كل من العباسية والعتمور قبلي والكاجوج والمنشية الجديدة وسلوا قبلي وكفور كوم أمبو ومنيحة ، وفي العصر الجمهوري تأسست كل من البصالي والشبيكة وحجازة وسبعة قبلي وبقية النجوع التابعة.

وقد سميت المدينة على اسم تل أثري يضم معبدا بطلميا أنشىء في عهد الملك بطليموس السادس وجدده الإمبراطور الروماني تيبريوس وأضاف إليه الزخارف والنقوش ، وقد جاء في القاموس الجغرافي أنه كان يوجد مدينة مصرية قديمة تسمى أمبو ذكرها جوتييه في قاموسه ، وذكر لها أسماء مقدسة وهي حات حور ومعناها قصر الإله حور وبر نوبت ونوبت ونبيت وباركو واسمها المدني ميبو والرومي أمبوس وأومبوس والقبطي أومبون وإمبو ومنه اسمها العربي أمبو.

ويفصل ذلك محمد بك رمزي حيث يقول : ” وقد اندثرت هذه المدينة ولم يبق من آثارها إلا معبد الإله هاتور فعرف مكان هذه المدينة بعد اندثارها باسم كوم أمبو ، وكان يجاور هذا الكوم من جميع جهاته أراض صحراوية واسعة قفراء ، لا إنسان ولا ماء ولا نبات فيها كما رأيتها عند مروري بها عدة مرات في بحر المدة من أول سنة 1894 لغاية سنة 1897.

وفي شهر مايو سنة 1903 باعت الحكومة إلى شركة السير أرنست كاسل الإنجليزية ثلاثين ألف فدان من أراضي خارج الزمام بالصحراء المذكورة ، وفي سنة 1907 أتمت الشركة بناء مدينة جديدة باسم كوم أمبو لإقامة وسكن الموظفين القائمين بإدارة أطيان الشركة والعمال والمزارعين المشتغلين بإصلاح الأرض وفلاحتها ، وفي سنة 1908 وافقت وزارة الداخلية على اعتبار هذه المدينة من النواحي الإدارية وأدرجتها في عداد المدن والقرى المصرية.

ولما تم إصلاح جزء عظيم من أراضي هذه الناحية أصدرت نظارة المالية قرار سنة 1910 باعتبارها ناحية مالية ذات زمام ، وقررت ربط الضرائب على ما أصبح صالحا للزراعة من أراضيها وعلى كل ما يستصلح من الثلاثين ألف فدان حتى يتم ربط الضرائب على الأرض كلها ، وبذلك أصبحت كوم أمبو ناحية قائمة بذاتها من الوجهتين الإدارية والمالية “.

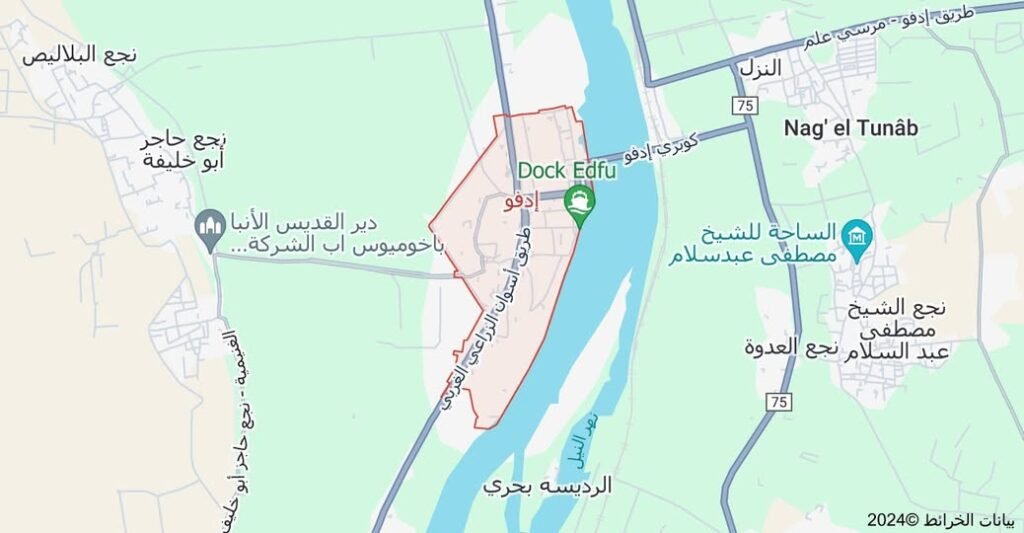

إدفو

مدينة قديمة عرفت باسم بر حور وسميت في العصر الروماني أبوللونوبوليس وسميت في القبطية تبو ومنه اشتق اسمها العربي إدفو ، جاء عنها في الخطط التوفيقية : ” بلد بين أسوان وإسنا منه محمد بن على الأدفوى النحوى له تفسير أربعون مجلدا ، وكانت من أعظم مدائن خط قوص وكانت تسمى قديما أبولنيس سوسبتاس مانيا والرومانيون يسمونها أبلونوبوليس مانيا يعنى مدينة أبلون الكبيرة احترازا عن مدينة أبلونويوليس باروا يعنى الصغيرة.

وأغلب أهلها مسلمون وأقباطها يعقوبية ، ولها شهرة بصنعة الفخار لا سيما الجرار المتخذة من طينة طفلية يجلبونها من الجبال المجاورة لها ، ويستعملون فى بعض أنواع الفخار طينة جيدة يخلطونها بطين النيل والقصرمل فتصير بعد الحريق شديدة الحمرة ، والدواليب المستعملة فى هذه الصنعة وأشكالها الآن هى مثل الدواليب والأشكال القديمة ، وهذا يدل على وجود هذه الصنعة فيها من قديم الزمان ، وأنهم توارثوها جيلا بعد جيل إلى الآن.

ويأتى إلى هذه المدينة كثير من عرب العبابيد القاطنين فى الصحراء لبيع أشيائهم وشراء ما لزم لهم من الحبوب ونحوها لأنها أول بلد يوجد فيها لوازم الأقوات بعد مفارقة مدينة أسوان ، ويظهر أن هذه المدينة لم تنتقل عن محلها الأصلى ، ثم إنها كانت فى زمن قيصر الروم أدريان من المدن المعتبرة وفيها ضربت ميداليات باسمه ، وفى القرن الرابع من الميلاد فى الوقت الذى كتب فيه إميان مارسيلوس تاريخه كانت هذه المدينة قد انحطت عن قدرها ، وكانت المدن المعتبرة من مدن الصعيد هى قفط وهرموبوليس.

ولم يذكر هيرودوط معبد مدينة أدفو مع أنه من أشهر ما يوجد فى الجهات القبلية ، والظاهر أن الأهالى لم تطلعه عليه ، ولم يتكلم عليه أيضا كثير من المؤرخين والسياحين الذين أتوا بعده ، ولم تعلم حقيقته ويظهر أمره إلا بعد دخول العرب أرض مصر وهو يشتمل على معبدين متقاربين واقعين فى شمالها الغربى فى أسفل تل مرتفع فى غاية الحفظ إلى الآن كان لتلك المدينة “.

وينسب إليها الإمام أبو بكر محمد بن علي بن أحمد بن إدريس الإدفوي الإدريسي الفقيه والمفسر والمتوفي 388 هـ ومؤلف كتاب الاستغناء في علوم القرآن وكتاب الهداية إلى بلوغ النهاية ، والشيخ كمال الدين أبو الفضل جعفر الأدفوى بن ثعلب بن جعفر المتوفي 749 هـ ومؤلف كتاب الطالع السعيد الجامع أسماء نجباء الصعيد ، وثعلب بن أحمد بن جعفر بن يونس علم الملك الأدفوى كان رئيسا بها وحاكما وكان الملك الكامل يكاتبه توفى 640 هـ.

ومنها العلامة محمد بن حسين بن ثعلب خطيب أدفو كان له معرفة بالطب وله تأليف فى الفلسفة والتصوف وكان أديبا شاعرا توفى بإدفو 697 هـ ، ومنها الإمام الفاضل محمد بن على بن عبد الوهاب بن يوسف الأدفوى المنعوت ببدر الدين ، اشتغل بالعلوم كلها وبنى بأدفو رباطا ووقف عليه أوقافا ، وكان ناظما ناثرا له يد فى الحساب والخط جامعا بين كثرة الحفظ وقوة الفهم باذلا جهده فى منافع أصحابه والسعى فى مصالحهم ، واشتغل بالتصوف وكان مولده سنة 673 هـ.

نجع هلال

يضم مركز إدفو الحالي مدينة واحدة قديمة هي إدفو ، وفي العصر المملوكي تأسست حول المدينة عدة قرى وهي البصيلية قبلي والحجز بحري والرديسية بحري والرمادي قبلي والشراونة والكلح غرب وسميت على اسم العشائر المؤسسة لها ، وفي العصر العثماني والخديوي تأسست قرى البصيلية البحرية والبصيلية الوسطى والحجز قبلي والرديسية بحري والرمادي بحري والسباعية والصعايدة والكلح شرق ، كما تغير اسم الحجز بحري وأصبح الحجز وهلال ، أما بقية قرى المركز فقد تأسست في العصر الحديث.

جاء في القاموس الجغرافي : ” الحجز بحري : أصلها من توابع ناحية إدفو ثم فصلت عنها في العهد العثماني ، وردت في دفاتر الروزنامة القديمة باسم الحجز الشرقي ، وفي تاريخ سنة 1240 هـ وفي إحصاء سنة 1882 باسم الحجز وهلال ، وفي سنة 1882 قسمت أراضي هذه الناحية إلى ناحيتين وتميزت هذه وهي الأصلية بالبحرية بالنسبة لموقعها من الحجز القبلي وناحية هلال التي كانت مشتركة معها في الزمام ، هي الآن نجع من توابع ناحية الحجز القبلي “.

وتنسب قرية نجع هلال الى ولي الله تعالى السيد محمد بن هلال بن عامر الذي نزل بها في العصر العثماني ، وقد تم تقديم المستندات الدالة على صحة نسب أبناء نجع هلال من سماحة السيد الشريف محمد وهبة الجعفري حيث جاء تفصيل النسب وتأسيس القرية في الجزء الخامس من كتاب بحر الأنساب العالمي من تأليف السيد حسين محمد الرفاعي وهو من كبار موظفي دار الكتب المصرية سابقا ، وجاء في نص الكتاب :

” ومن الاشراف المعاصرين الذين قابلتهم بمدينة الاقصر في شهر رجب سنة ١٢٦٢ هجرية السيد الصالح اسماعيل حسن علي من نجع هلال تبع الحجز قبلي مركز ادفو مديرية اسوان وهو الٱن ببوليس الاقصر وهلال هذه نسبة الى سيدي هلال بن عامر ، وقد نزل سيدي هلال هذا جوار مدينة الكاب الاثرية من الجهة الشرقية للنيل بنجع الكاب تابع للحجز القبلي لمركز ادفو مديرية اسوان.

والسيد اسماعيل حسن صاحب الترجمة ابن حسن بن علي بن عبد الرازق بن علي بن عيسى بن يونس بن احمد بن يونس بن اسماعيل بن جمعة بن عمرو بن عامر بن محمد بن هلال وسيدي محمد هلال هذا مدفون بالبلدة التي سميت بابيه بن عامر بن محمد بن رضوان بن عبد العزيز بن احمد الشافعي بن شمس الدين بن عيسى بن محمد الفقيه بن يحيى بن عثمان بن يعقوب بن موسى بن عيسى بن نور الدين بن شمس الدين بن حسن العسكري بن علي الهادي بن محمد الجواد بن علي الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الامام سيدنا الحسين بن السيدة فاطمة الزهراء وقد اعقب السيد اسماعيل يوسف اسماعيل ونفيسة اسماعيل “.

منازل بني هلال

أشهر قبيلة في التراث الشعبي المصري هي قبيلة بني هلال وهي غنية عن التعريف ولها انتشار كبير في ربوع الدلتا والصعيد والنوبة وتسمت باسمها عدد من القرى في مختلف المحافظات ، ولهم فروع عديدة منها بنى عامر فى الغربية والبحيرة والشرقية والجيزة والأطاولة والفرجان والزغيبات والقصاصين والدراعوة وبني جميلة وبني عقبة وآل باعطوة والعزايزة والكوايد والجواويد والمقالدة والأطاولة والحميدات والخليفات والمساعيد والصماصمة والعقايلة وغيرهم مما لا يمكن حصره.

ومن مواطن بني هلال في صعيد مصر قرية بني هلال بالقوصية أسيوط وقرية المساعيد الغربية حيث يسكن فيها عشائر بني هلال (بيت أبو هلالي في نجع أبو هلالي مركز جرجا محافظة سوهاج) وقرى بني هلال مركز المراغة محافظة سوهاج وبني هلال مركز منيا القمح محافظة الشرقية وبني هلال مركز المنزلة محافظة الدقهلية وكفر بني هلال مركز دمنهور محافظة البحيرة وكفر هلال مركز بركة السبع محافظة المنوفية وفي قرية الحمر والجعافرة مركز قوص محافظة قنا ..

وفي محافظة أسوان تعرف بني هلال باسم الهلايلة وهي من أكبر القبائل العربية في المحافظة حيث يتركز تواجدهم في ثلاثة مناطق : أكبر تجمعاتهم بشرق مدينة أسوان في مناطق الحكروب والناصرية وخور عواضة والسيل والشيخ هارون وبركة الدماس ومنطقة الصحابي ، وفي أجزاء متفرقة من مدينة كوم امبو وقرية العتمور بكوم امبو وسط محافظة أسوان ، وفي مركز إدفو حيث يتركز الهلايل بحاجر أبو خليفة وكلح الجبل ..

ويقول عنها المقريزي في كتابه البيان والإعراب عما بأرض مصر من الأعراب : ” فأما بنو هلال فإنهم بنو هلال بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان ويقال قيس ابن عيلان بالعين المهملة ابن مضر ابن نزار بن معد بن عدنان ، وبنو هلال بطن من بني عامر وكانوا أهل بلاد الصعيد كلها إلى عيذاب ، وبأخميم منهم بنو قرة وبساقية قلته منهم بنو عمرو ، وفي بني هلال عدة بطون منهم بنو رفاعة وبنو حجير وبنو عزيز ، وبأصفون وإسنا بنو عقبة وبنو جميلة “.

الجعافرة والعبابدة

مركز دراو بمحافظة أسوان يضم قرية واحدة قديمة هي بنبان بحري والتي كانت من توابع أسوان ثم فصلت عنها في تربيع سنة 933 هـ ، وفي العصر المملوكي تأسست قرى الخناق (الجعافرة) والطويسة ودراو وكانت أيضا من توابع أسوان ثم فصلت عنها في العصر العثماني ، وفي العصر الخديوي انفصلت من بنبان كل من المنصورية والرقبة وبنبان قبلي وانفصلت نجوع الشطب من دراو ، وسكن المنطقة وأجوارها عدد من القبائل منها الأنصار والجعافرة والعبابدة والأشراف والأدارسة والعقيلات والعباسيين.

جاء في القاموس الجغرافي : ” الجعافرة : أصلها من توابع أسوان وكانت تسمى الخناق ثم فصلت عن أسوان باسمها المذكور في العهد العثماني كما وردت في دفاتر الروزنانة القديمة وفي تاريخ سنة 1231 هـ ، ولاستهجان كلمة الخناق طلب أهل هذه الناحية تغيير اسمها وتسميتها الجعافرة لأنهم من عرب الجعافرة ، وقد وافقت وزارة الداخلية على طلبهم بقرار أصدرته في سنة 1930 ، وعند أراضي هذه الناحية يضيق مجرى النيل فتختنق مياهه ولذلك سمي هذا الموضع بالخناق ثم أطلق على اسم الناحية لشهرته بذلك “.

وجاء في الخطط التوفيقية : ” دراو : قرية من مديرية إسنا شرقىّ النيل على بعد قليل منه ، قبالة مدينة إدفو وهى رأس قسم وسكانها عرب وأكثرهم من العبابيد ، وتكسب أهلها من الزراعة والتجارة السودانية كالرقيق والجمال والبقر والسن والريش ، وكان عمدتها المرحوم حسين باشا خليفة كان فى عهدته خفارة العتمور وله عليه مرتب من الديوان وعوائد على التجار المارين به وهى باقية فى عائلته إلى الآن.

وقد ترقى فى زمن الخديوى إسماعيل باشا حتى صار مدير عموم بربر ودنقلة سنة ثمان وثمانين ومئتين وألف ، وجعل أحد أولاده وكيل مديرية إسنا والآخر خفير درب العتمور، ثم عزل هو وأولاده سنة تسعين ، وأصلهم من العبابيد وهم مشهورون بالكرم ولهم مضايف متسعة وبساتين فى أراضى إدفو والرقى والخناق وبهذه البلدة محل إقامة محكمة بنبان “.

واشتق اسم دراو من اختصار لجمع كلمة دروة التي تعني الشيء المرتفع (ذروة) ومن أشهر معالمها مسجد وضريح الشيخ عامر الأنصاري والذى يقام له احتفال سنوى كبير فى الخامس عشر من شهر شعبان ، ومن أشهر أبناء مركز دراو محمد صالح حرب باشا (1889 ـ 1968 م) وهو الضابط بالجيش وعضو البرلمان ووزير الحربية ورئيس جمعية الشبان المسلمين وصاحب المواقف الوطنية المعروفة في مقاومة الاحتلال البريطاني وأحد أبطال معركة وادي ماجد التي خاضتها قبائل مطروح مع السنوسيين ضد القوات البريطانية.

مركز نصر النوبة

في يوم 15 يناير من كل عام تحتفل محافظة أسوان بعيدها القومي والذي يوافق ذكرى الانتهاء من أعمال بناء السد العالي في عام 1971 م. ، وقد صاحب إنشاء السد تغيير كبير في جغرافية المنطقة وانتقال جزء من سكان النوبة في عام 1963 م. إلى مناطق جديدة بسبب غرق قرى النوبة القديمة تحت مياه البحيرة.

وقد نقلت الحكومة المصرية سكان النوبة القديمة إلى موقع جديد في شمال أسوان ، وأسست لهم مركز إداري جديد باسم مركز نصر النوبة ، وجعلت قُرى هذا المركز الجديد بنفس مسميات القرى الغارقة تحت بُحيرة السد العالي ، ويضم المركز مدينتان هما كلابشة ونصر النوبة التي تأسست عام 1965 م. لتكون عاصمة المركز ، ويضم المركز عدد سبع وحدات محلية قروية هي : بلانة ، أبو سمبل ، عنيبة ، خريت ، المالكي ، قورتة ، الدكة.

وكانت بداية هجرة أول نوبية مع بناء خزان أسوان عام 1902 م. الذي ارتفع معه منسوب المياه خلف الخزان ليغرق عشر قري نوبية فانتقل سكانها إلي قري في البر الغربي وبعد ذلك حدثت التعلية الأولي للخزان عام 1912 م. وارتفع منسوب المياه وأغرق ثماني قري أخري هي قورته والعلاقي والسيالة والمحرقة والمضيق والسبوع ووادي العرب وشاترمه ، وبعد ذلك جاءت التعلية الثانية للخزان عام1933 م. وأغرقت عشر قرى أخرى.

وتحتفظ المنطقة بطابعها الخاص وتراثها الشعبي حيث كل شيء في النوبة مزركش .. البيوت والملابس والحلي وزينة النساء وحتى الأغاني .. كل شيء فيها يوحي بالفرح والسرور ولذلك تميزت احتفالات الزواج فيها بهذا الطابع ، ومن أهم الرقصات الجماعية هي رقصة الأراجيد (وأصلها الأراقيد) والتي تشبه حركة موجات النيل وسعف النخيل عندما يتمايل الرجال على إيقاع الطار في حركة تشبه ما يفعله المتصوفة في حلقات الذكر وينشدون باللغة النوبية ذات اللكنة الجميلة والمحببة.

وتنتشر اللغة النوبية في مناطق جنوب مصر وفي مناطق عديدة في السودان وهي لغة شفوية متداولة بين النوبيين منذ القدم وهي تنتمي لمجموعة اللغات النيلو صحراوية والتي تنتشر في مناطق منابع النيل وكردفان وتشاد ، وفيها عدد من اللهجات هي : لهجة نبين وهي محكية في مناطق حلفا والسكوت والمحس ويطلق عليها في مصر اسم فاديجا ويتحدث بها النوبيون من شمال حلفا إلى منطقة الشلال ، واللهجة الميدوبية في جبال ميدوب غرب السودان وكردفان ودارفور ، ولهجة الأشكرين ويتحدث بها أهل دنقلة في السودان وقبائل الكنوز في مصر وهم سكان منطقة الشلال أقصى شمال النوبة.

والكنوز في مصر هم حلف قبلي تكون عبر الزمن من اندماج عشائر نوبية مع عشائر من قبيلة ربيعة العربية المهاجرة من الجزيرة العربية في القرن الثالث الهجري وكانت لهم دولة قوية في منطقة النوبة استمرت قرابة خمسمائة عام وتمتعت بعلاقة قوية مع الدولة الفاطمية التي منحت حكامها لقب (كنز الدولة) وفوضتهم في حكم الجنوب نيابة عنهم لكن بعد شد وجذب تمكن المماليك من الإطاحة نهائيا بتلك الدولة ودفعت الكنوز باتجاه الجنوب لتستقر في منطقة الشلال.