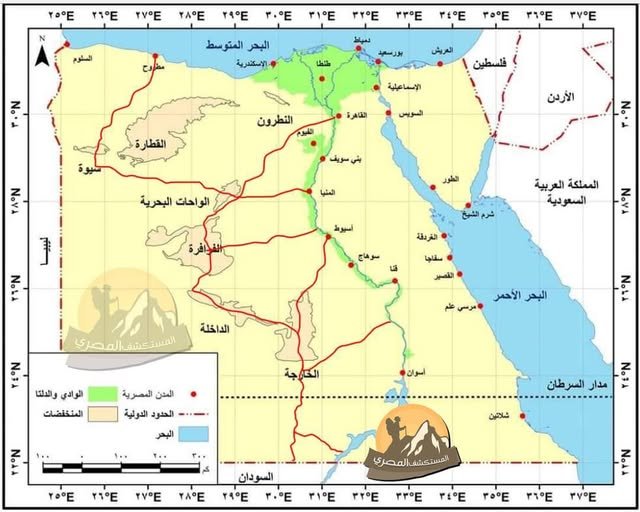

الواحات الداخلة والخارجة

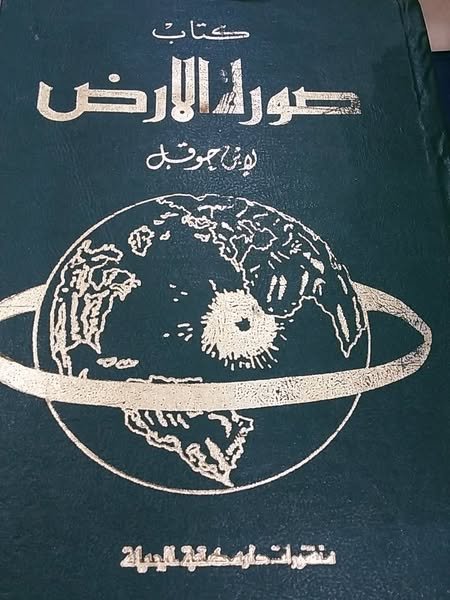

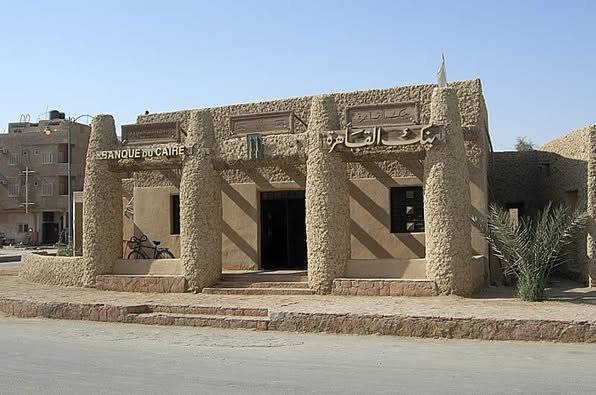

عدد كبير من مؤرخي العصور الإسلامية كتب عن الواحات لكن أقدمهم كان ابن حوقل المتوفي 367 هـ في كتابه صورة الأرض حيث ذكر بالتفصيل واحات الداخلة والخارجة وحكامها من آل عبدون من قبيلة لواتة ، وكانت عاصمة الواحات وقتها بلدة القصر التي بناها آل عبدون ثم انتقلت العاصمة إلى القلمون في العصر العثماني ، كما ذكر كلا من بيريس وبيخيط وهما باريس والخارجة التي أصبحت اليوم عاصمة محافظة الوادي الجديد.

يقول ابن حوقل : ” وأمّا الواحات فإنّها بلاد كانت معمورة بالمياه والأشجار والقرى والروم قبل فتحها وكان يسلك من ظهرها الى بلاد السودان بالمغرب على الطريق الذي كان يؤخذ ويسلك قديما من مصر الى غانه فانقطع ولا يخلو هذا الطريق من جزائر النخيل وآثار الناس وبها الى يومنا هذا ثمار كثيرة وغنم وجمال قد توحّشت فهى تتوارى وللواحات من صعيد مصر اليها فى حدّ النوبة نحو ثلاثة أيّام فى مفازة حدّ.

ولم تزل سافرتهم وسافرة أهل مصر على غير طريق تتصرّف الى المغرب وبلد السودان فى برارىّ ولم ينقطع ذلك الى حين أيّام دولة أبى العبّاس أحمد بن طولون وكان لهم طريق الى فزان والى برقة فانقطع بما دار على الرفاق فى غير سنة بسافية الريح للرمل على الرفاق حتّى هلكت غير رفقة فأمر أبو العبّاس بقطع الطريق ومنع أن يخرج عليه أحد.

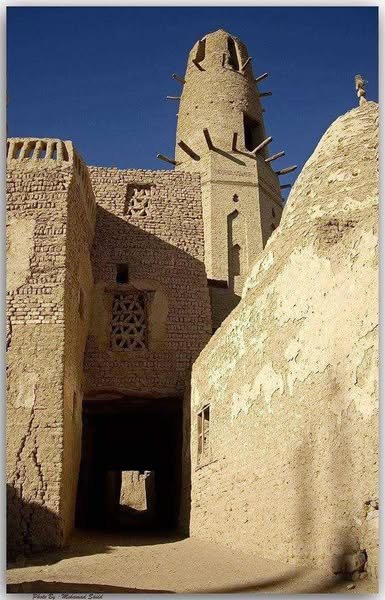

وبلد الواحات ناحيتان ويقال لهما الداخلة والخارجة وبين الداخلة والخارجة ثلاث مراحل وأجلّهما الناحية الداخلة وهى واسطة البلد وقرار آل عبدون ملوكها وأصحابها وفيها مساكنهم وأموالهم وعدّتهم وذخائرهم وهما حارتان بينهما نصف بريد وبكلّ حارة منهما قصر الى جانبه مساكن لحاشية من ينزله وخاصّته وأصحابه وأضيافه وفيهما حرمهم وتعرف إحدى الحارتين بالقلمون والأخرى بالقصر.

والناحية الخارجة تعرف ببيريس وبيخيط وهما خمسة أصقاع ويشتمل كلّ صقع منها على منابر تتقارب فى المنزلة والحال ، ولم تزل مذ أوّل ما فتحها المسلمون فى أيدى آل عبدون ومرجعهم إلى حىّ من لواتة قبيل من البربر ملوك هذه الناحية يرجعون الى مروءة فاشية ومظاهرة بالحرّيّة ورغبة فى القاصدين ومحبّة للمنتجعين على جميع ضروب القصد مكرمين للتجّار نازلين على أحكامهم فى الأرباح.

وكان من أحرصهم على هذه الوتيرة يتقبّل المحاسن ويحبّ حسن الأحدوثة والشكر ويرغب فى جميل الذكر أبو الحسن مكبّر بن عبد الصمد بن عبدون رحمه الله بكبر نفسه وسعة قلبه وكثرة طوله وفاشى مروءته يزيد على من سلف له من أهله فى جميع المقاصد الكريمة ويركب منها الطرقات الصعبة الجسيمة ولمّا مضى قام مكانه وعمر موضعه عبدون ابن محمّد بن عبدون فى ضمن عبد له يعرف بمصبح بن ميمون مغربىّ الأصل مولّد بالواحات وهو رجل ندب وشيخ شهم.

ونواحيهم كثيرة المياه والأشجار والغياض والعيون الجارية العذبة متصرّفة فى نخيلهم وزروعهم وأجنّتهم وأكثر غلّاتهم بعد القمح والشعير الأرزّ ولديهم من العنّاب الكثير والفوّة الواسعة الغزيرة ما يغدق به الى كثير من النواحى ، وهى كالناحية المعتزلة فى مركز دائرة من النيل “.

الواحات البحرية والفرافرة

في القرن الرابع الهجري ذكر ابن حوقل في كتابه صورة الأرض وصفا تفصيليا للواحات الموجودة في الصحراء الغربية كلها من ناحية الجغرافيا والتكوين السكاني ، فقد ذكر واحة البهنسا (الباويطي بالواحات البحرية حاليا) والفرفرون (الفرافرة حاليا) وسنترية (سيوة حاليا) وذكر سكانهم من القبط وبني هلال والبربر ، كما ذكر قبيلة لواتة التي ينتمي لها حكام المنطقة من آل عبدون وذكر اتجاه التحرك من ناحيتهم باتجاه واحات الداخلة والخارجة.

قال ابن حوقل : ” ومن أىّ نحو قصدت الواحات من أنحائها كان الوصول اليها من ثلاث مراحل الى أربع مراحل ، والناحية الخارجة منها المعروفة ببيخيط وبيريس أقرب الى النيل ومن قصدها من ناحية النوبة ويبرين وأعمالهم اجتاز بعين النخلة بماء عدّ لا ساكن عنده ولا يجد الماء الى بيريس ، ومن اجتاز بها من أرض مصر وقصدها من اسنى وارمنت تزوّد ماء النيل الى بيريس.

ومن قصدها من البلينا واخميم واسيوط والاشمون من أسافل الصعيد كان وصوله الى بيخيط وتزوّد ماء النيل ، ومن قصدها من اسوان وأعلى الصعيد اجتاز بدنقل بماء عدّ فى أحساء تحفر باليد وعليه نخيل كثيرة بغير ساكن وتزوّد الماء الى بيريس ومسيرة كلّ طريق ممّا ذكرته اليها ثلث مراحل ، وأكثر هذه الطرق فى عقاب وأودية وجميع من قصدها من هذه الأربع نواحى يقطع الوادى المعروف بدواى وأحساء بنى فضالة.

ومن قصد الواح الداخلة وهى دارة مملكة آل عبدون من ناحية القيس والبهنسة كان وصوله الى بهنسة الواح إذ بها ناحية تعرف بالبهنسة أيضا وبينها وبين الفرفرون مرحلة والفرفرون قرية ذات قصور ، وبين بهنسة مصر والقيس وبهنسة الواح أربع مراحل وهى فى جملة الواح الداخلة وتصيب الماء فى هذا الطريق بموضع يعرف بماء النخلة وفيه نخلة ، والغالب على أهل الفرفرون القبط النصارى.

وبالفرفرون والبهنسة قصران لآل عبدون يليهما مساكن كمساكن القلمون ولا حرم فيهما ولا ذخيرة بل هى عدّة لنزول أهلها بها عند نزههم ويليهما مساكن الأكرة وبالبهنسة وببيخيط وبيريس قرى ظاهرة وباطنة وأمم عليهم لوازم للسلطان وجزية ولا يمدّ آل عبدون وخدمهم أيديهم فى شىء من الجباية سوى الخراج والجزية من النصارى وليس بجميع الواحات يهودىّ واحد فما فوقه.

وبالواحات من بنى هلال عدّة غزيرة وأمّة كثيرة وهى مصيفهم وقت الغلّة وميرتهم منها ، وليس بجميع الواحات حمّام ولا فندق يسكنه الطارئ والقادم اليها وإذا قدم التجّار والزوّار على آل عبدون أنزلوهم أين كانوا من قرارهم ولزمتهم الأنزال ودرّت عليهم الضيافات الى حين رحيلهم وعندهم بجميع نواحيهم المطاحن بالإبل والبقر وقّلما يمطرون ومياه عيونهم حارّة فهى تقوم لهم مقام الحمّامات.

وقد يقصد الواحات من ناحية المغرب ومن جزيرة فيها نخيل وسكّان من البربر تعرف بسنتريّة فيكون أوّل وصولهم منها الى ناحية بهنستها ، وبجميع الواحات بيع قديمة أزليّة معمورة لأنّ البلد كان نصرانىّ الأصل قديما وكان غزير الدخل كثير المال فشاب وشمط بجور السلطان وقد استحدث المسلمون بهذه النواحى الخمس نحو خمسة عشر منبرا ولكلّ قرية من قرى هذه الخمس نواحى مساجد معمورة بالصلوات الخمس.

وجميع من بها من القبط فى ولاء آل عبدون عتاقة وغلّات البلد فوق حاجتهم وبه من القموح والتمور الجليلة الكبار الحبّ والعنّاب والقطانى الى جميع الفاكهة والبقول ما يزيد على حاجتهم وينيف على فاقتهم وإرادتهم وبين آل عبدون والنوبة هدنة بعد حروب جرت وغارات دامت واتّصلت وهذه جملة من خبرها وأوصافها “.

الواحات في القرن التاسع عشر

في الخطط التوفيقية : وتنقسم إلى واحات بحرية ، وواحات قبلية ، وتنقسم القبلية إلى داخلة وخارجة ، فالواحات البحرية ، وهى الواحات الصغرى ، أولها فى محاذاة ناحية سمالوط ، التى فى مديرية المنية ، وهى خمس قرى منديشة والذبو ومنديشة العجوز والباويط والقصر.

وفى تلك القرى يزرع الشعير والأرز والبرسيم الحجازى وقليل من القمح وتزرع البامية والملوخية والبصل والقرع والقثائى ، وبساتينها ذوات فواكه كثيرة ، وبالقرب منها أودية متسعة بها الماء والمرعى ، وربما زرع فيها الأرز ، فمنها وادى الحارة ، لأصل منديشة ، وعيون بيجوم لأصل الذبو ، والحيوز لأصل القصر.

ومن الطرق الموصلة من مصر إليها ، طريق يخرج من الفيوم ، أوله من وادى الريان ، ومسيرته ثلاثة أيام فى الجبل ، بلا ماء ولا مرعى ، فلا بد لسالكه من استصحاب ما يحتاجه ، وبعد أن يسير من وادى الريان خمسة عشر فرسخا فى الجنوب الشرقى ، يجد آثار دير قديم به كنيستان ، فيها صور الحواريين والقديسين ، وكتابة قبطية ، وذلك فى واد يسمى بالمويلح ، ومنها طريق بين البهنسا ودلجة فى الجبل – أيضا – مسيرة ثلاثة أيام أو أكثر ، بلا ماء ولا مرعى ، وبعض الناس يسمى هذه الواحات واحات البهنسا.

وبينها وبين الواحات القبلية ، فى الطريق التى بينهما بلدة صغيرة ، عامرة تعرف : بالفرافرة ، يزرع فيها الذرة ، زيادة عن المزروعات المار ة ، وفيها شجر الخرنوب ، وبالقرب منها واد متسع يعرف بوادى أبى حنس ، به نخيل كثير ، غير مملوك ، وعيون ماء كذلك ، قيل : إن عدد نخيله يزيد عن ستة آلاف نخلة ، تأتى إليه عرب البادية وغيرهم ، فيأخذون منه التمر والليف والجريد. ، والخارج من الواحات البحرية إليها ، يبيت فى جمعان ، ثم فى وادى أبى حنس ، ثم فيها ومنها إلى الواحات القبلية ، يبيت فى الكرادين ، ثم يسير فى الجبل ثلاثة أيام.

وأما الواحات القبلية ففى غربى الجبل أيضا ، تجاه ما بين مدينة أسيوط وإسنا ، فالداخلة منها عشر قرى ، عدة أهلها الآن ثلاثة عشر ألف نفس ومائة وثلاث وخمسون نفسا ، وهى بلاط وبدخلو وإسمت والقصر والمعصرة وقلمون وموط والهنداوى والجديدة والمنديشة ، وأكثر تلك القرى أشجار ، وعمارة ناحية القصر ، فى حدائقها المشمش والبرتقال والرمان والعنب والعناب والتين والزيتون والموز والبرقوق والتفاح والكمثرى والنبق وغير ذلك.

ويليها فى العمارة قرية قلمون ، وعلى خمسة أميال من القصر فى الجنوب الغربى ، هيكل رومانى ، عليه نقوش ، فيها اسم القيصر نيرون ، والقيصر طيطوس ، وبعض علامات فلكية ، وعلى عشرة أميال من قلمون مشرقا ، قرية إسمنت ، ومن إسمنت إلى بلاط كذلك ، وبقرية بدخلو طائفة يقال لهم الشربجية ، يزعمون أنهم من ذرية المحافظين ، الذين كانوا زمن السلاطين الجراكسة ، ولهم الآن اعتبار، ويتجملون دائما بالملابس ، وهذه الواحات تابعة لمديرية أسيوط ، ومنها إليها طريق يسمى بالدرب الطويل ، يبتدئ من ناحية بني عدى ، مسيرته خمسة أيام فى الجبل ، من غير ماء ولا مرعى ، وينزل على ناحية بلاط.

والواحات الخارجة أربع قرى هى الخارجة وجناح وبولاق وباريس ، وعدة أهلها : خمسة آلاف ومائتان وأربع وعشرون نفسا ، وبها من النخيل : ست وستون ألفا وتسعمائة وثلاثون نخلة ، عليها من الخراج كل سنة اثنان وخمسون ألف قرش وتسعمائة قرش وسبعة قروش ، وبها من العيون خمس وستون عينا ، على كل عين ثلثمائة وتسعة وخمسون قرشا ، فمال العيون كل سنة سبعة وثلاثون ألف قرش وثلاثمائة وثلاثة وأربعون قرشا.

واحة سيوة

في شهر أكتوبر من كل عام يحتفل سكان واحة سيوة جميعا بمناسبة خاصة بهم تسمى عيد السلام وله أسماء عدة منها عيد الحصاد وعيد المصالحة وعيد السياحة (إسياحت باللغة الأمازيغية) ، ويرجع سبب ذلك إلى طبيعة التكوين السكاني للواحة منذ الزمن القديم حيث كانت مقسمة بين القبائل الأمازيغية التي تسكن الجزء الشرقي في جبل الدكرور والقبائل العربية التي تسكن الجزء الغربي في منطقة السهول.

ظلت النزاعات والخلافات قائمة بينهما حتى تم الصلح أخيرا في عام 1825 م. على يد الشيخ محمد حسن المدني الظافر مؤسس الطريقة المدنية الشاذلية في سيوة ولذا يسمى عيد المصالحة رافعا شعار ” كلنا سواسية في حب الله وترديد الذكر” ، والسياحة هنا صوفية لمدة ثلاثة أيام يتركون فيها بيوتهم ويتجمعون لتجديد العهد والميثاق على الوئام والعيش المشترك ونبذ الخلافات وذلك في الليالي القمرية التي تعقب حصاد التمر والزيتون.

والثقافة الشعبية في واحة سيوة خليط من التراث العربي والأمازيغي بحكم التكوين السكاني حيث يعد أهم عيد في الواحة هو احتفال (الناير) ويعني رأس السنة الأمازيغية (13 يناير من كل عام) حيث تحرص النساء على ارتداء الأزياء التقليدية للأمازيغ المميزة لفروع العشائر المنحدرة من قبيلة زناتة البربرية القديمة والموجودة في واحة سيوة في مصر وواحة الجغبوب في ليبيا والناطقين بلهجة (تاسيويت) الأمازيغية.

ويعيش الأمازيغ في واحة سيوة علي هيئة قبائل وكل قبيلة لها مساحة خاصة بأرضها ولها شيخ بمثابة حاكم عرفي وهو يعين بالانتخاب من بين عواقل القبيلة وهم ممثلون عن عائلات القبيلة ، ويحرص الرجال والنساء على ارتداء الملابس التقليدية كما يعيش السكان في منازل علي الطراز الأمازيغي وهي مبنية بطريقة بدائية من الرمال والملح وجذع النخل لكن بالطبع بدأت البنايات الحديثة تحل بالتدريج في الواحة.

وقد دخل على اللهجة المحلية عدد كبير من الألفاظ العربية المستعملة في الشئون المختلفة مثل الأدوات المنزلية والملابس كما أن أسماء الأعلام كلها عربية سواء للذكور أو للإناث وتكاد اللغة الأمازيغية تقتصر على المناسبات الاجتماعية والاحتفالات الشعبية ، والسيويون جميعا على المذهب المالكي في الفقه ومن محبي التصوف مثل كافة سكان شمال أفريقيا حيث كانت الواحة في الماضي مركزا مناصرا للدعوة السنوسية.

وتعد واحة الجغبوب الليبية امتدادا طبيعيا وسكانيا لواحة سيوة إلا أنها وقعت في الأراضي الليبية بعد أن قامت بريطانيا وإيطاليا بترسيم الحدود بين مصر وليبيا عام 1925 م. في اتفاقية بينهما نصت على انسحاب إيطاليا من السلوم لحاجة بريطانيا الشديدة للميناء بينما تسلمت إيطاليا واحة الجغبوب لحاجتها إلى نقطة مواصلات برية توصلها إلى جنوب ليبيا وهكذا انفصلت الواحتان بخط الحدود الجديد.

سيوة في الخطط التوفيقية

يقول علي باشا مبارك : ” مدينة هى كرسى بلاد الواحات البحرية ، فى غربى ريف مصر ، خلف الجبل تابعة لمديرية البحيرة ، وكانت تسمى فى الأعصر الماضية سنترية.

قال المقريزى : وسنترية الآن بلد صغير ، يسكنه نحو ستمائة رجل من البربر يعرفون بسيوه ، ولغتهم تعرف بالسيوية ، تقرب من لغة زناتة ، وبها حدائق نخل وأشجار من زيتون وتين وغير ذلك ، وكرم كثير ، وبها الآن نحو عشرين عينا تسيح بماء عذب ، ومسافتها من الإسكندرية أحد عشر يوما ، ومن جيزة مصر أربعة عشر يوما ، وهى قرية يصيب أهلها الحمى كثيرا ، وثمرها غاية فى الجودة.

وهى اليوم عامرة ذات حوانيت وخانات وصنائع وتجارات ، مثل ثياب القطن والجوخ والطربوش وغير ذلك ، وبها جوامع للعبادات وزاوية للشيخ السنوسى ، وبعض أبنيتها وهو الشق الشرقى فوق صخرة مرتفعة يسكنه المتزوجون والنساء ، والبعض الآخر وهو الغربى فوق الأرض يسكنه العزاب.

وحارات المدينة ضيقة عليها بعض سقوف ، ويحيط بها سور له باب واحد ، وفيها قاض وحاكم ، وفى خارجها حدائق فيها أشجار التين والزيتون والرمان والعنب والمشمش والبرتقان ، وأنواع النخل من الفريحى والغزالى والسلطانى والصعيدى، وغير ذلك ، ومنه العجوة التى تعرف بالمؤنة.

وهى مجمع للحاج المغربى لوقوعها فى الحد بين مصر وبلاد المغرب ، وعليها طريق الواردين والصادرين من العرب القاطنين بمصر أو العقبة أو جبال المغرب أو غيرهم ، وفيها يباع الرقيق كثيرا ، فيسافر إليها تجار من مصر قبيل الشتاء بمتاجر يبيعونها هناك من الثياب ونحوها ويشترونه ، وفيها عين جارية دائما يسقى منها النخيل والأشجار ويزرع عليها الخضر والمقاثئ والأرز والنيلة والبصل والبقول ، والحبوب من قمح وشعير ونحوها ، ونوع من البرسيم الحجازى لرعى البهائم ، ويجلب منها إلى مصر الأرز والنيلة والمشمش والتمر.

ويقتنى فيها البقر كثيرا والغنم والإبل ، وفى أرض مزارعها عزب مسكونة يقال لها السبوخ ، فى واد يعرف بأم راقى ، وهناك أيضا قرية تعرف بأم الصغير ، وقال السياحون : إن وادى سيوه عبارة عن عدة فراسخ مربعة كثيرة الخصوبة وبه عدة قرى كرسيها مدينة سيوه ، وكان سكانها لا يكادون يدخلون تحت طاعة حكام مصر.

وفى شهر جمادى الأولى سنة خمس وثلاثين بعد المائتين والألف كما فى تاريخ الجبرتى أرسل إليها العزيز محمد على تجريدة صحبة حسن بك الشماشرجى حاكم البحرية ، فتوجه إليها من البحيرة ومعه طائفة من العرب.

وفى شهر رجب رجع منها بعساكره بعد أن استولى عليها وقبض منها مبلغا من المال والتمر ، وقرر عليها قدرا يقدمون به كل عام إلى الخزينة ، ودخلوا فى الطاعة من وقتئذ ، وتعهد بها عرب أولاد على إلى زمن المرحوم سعيد باشا ، فبطل ذلك وصارت من ضمن مديرية البحيرة وعدة أهلها أكثر من ألفين لهم طباع عرب البادية “.

مرسى مطروح

يتكون اسم مدينة مرسى مطروح من كلمتين ، الأولى مرسى وهي اسم مكان من الفعل رسا والذي يعني موضع رسو المراكب والسفن ، وأما كلمة مطروح فهي نسبة إلى المجاهد الكبير الشيخ أبي يحيى رافع بن مطروح التميمي الذي قاد المقاومة في طرابلس ضد الغزو النورماندي في القرن السادس الهجري والذي رحل إلى مصر وسكنها حيث مر في طريقه بمنطقة مطروح الحالية ونزل فيها للراحة والتزود بالماء فنسبت إليه تبركا به وتيمنا بذكراه.

وهي واحدة من أربع قرى تاريخية يضمها الساحل الشمالي مع كل من مريوط ومراقية والحمام بالإضافة إلى السلوم التي كانت محطة تجارية بين مصر وليبيا وبينها جميعا كانت تتناثر عدد من القرى متغيرة المكان تبعا لحركة القبائل وقتها وفي العصر الحديث تأسست بقية مدن وقرى الساحل تباعا ، وأما قبيلة بني مطروح فهم من عرب الفتح الذين سكنوا مدينة قابس التونسية في عهد دولة الأغالبة التي تنتمي إلى نفس القبيلة (بني تميم) ثم انتقلوا منها إلى طرابلس وتولوا فيها رياسة الجند وأعمال الدولة.

وقد جاء في القاموس الجغرافي تفصيلات عن المدينة وأطلال المدينة الرومانية التي كانت بجوارها حيث يقول محمد بك رمزي : ” مرسى مطروح : قاعدة قسم مطروح هي من ثغور مصر الواقعة على شاطىء البحر الأبيض المتوسط أقيمت على أطلال مدينة باريتينيوم أو أمونيا الرومانية التي ذكرها استرابون في جغرافيته (ص 419 ج 3) ويسميها العرب البرطون ، ومرسى مطروح اليوم ميناء على البحر المتوسط وبها محطة للسكة الحديدية تقع على بعد 302 كيلومترا من مدينة الإسكندرية.

وسبب انتقال ابن مطروح إلى مصر ومروره في المنطقة التي نسبت إليه جاءت في قصة طويلة يرويها الرحالة والمؤرخ القاضي محمد بن علي العياشي التيجاني في كتابه ماء الموائد المعروف برحلة العياشي حيث بدأت أحداثها بالحرب في طرابلس وجهاده ضد النورمان ، وكان النورمان قد احتلوا جزيرة صقلية في عام 484 هـ وطردوا العرب منها ثم قاموا بمهاجمة طرابلس في أعوام 537 هـ و540 هـ وقاموا بأعمال السلب والنهب ثم عادوا في عام 541 هـ ونجحوا في احتلال المدينة.

وقامت القبائل العربية من بني سليم وبني هلال وبني تميم بحركة مقاومة شرسة للاحتلال النورماندي طوال 12 عاما تحت قيادة أبي يحيى رافع بن مطروح التميمي والذي نجح بمعاونة دولة الموحدين في طرد النورمان وتحرير المدينة ثم تولى حكمها ودخل في طاعة الموحدين في عام 555 هـ فجددو له بالولاية على طرابلس وبقي كذلك حتى أدركته الشيخوخة وعجز عن القيام بأعباء الحكم أيام يوسف بن عبد المؤمن فطلب منه أن يأذن له بالسفر إلى مصر بطريق البحر وكان ذلك سنة 568 هـ وأخذ معه جميع أهله ووصل الإسكندرية في رجب 568 هـ وبقي في مصر وبها دفن وبقيت ذريته في مصر.

وأثناء رحلته البحرية تعرضت مراكبه لهبوب عاصفة قوية اضطرته إلى الرسو والاحتماء بتلك المنطقة ذات الأمواج الهادئة وظل بها فترة من الوقت حتى يستكمل رحلته ويتزود بالماء حيث أعجبه المكان وأمر بحفر بئر بالقرب من الساحل حيث عرف من وقتها لدى عربان الناحية باسم بئر ابن مطروح وبدأت تنشأ حوله تجمعات سكانية من العشائر المحلية وعرفت منطقة مرسى السفن باسم مرسي ابن مطروح تخليدا لشخصيته وتاريخه الجهادي المعروف لدى قبائل الساحل الشمالي وقتها ثم خفف الاسم بعد ذلك إلى مرسى مطروح.

ذات الحمام

جاء في القاموس الجغرافي : ” الحمام هي قرية قديمة وردت في أحسن التقاسيم باسم ذات الحمام غربي الإسكندرية في طريق برقة ، وفي معجم البلدان ذات الحمام بلد بين الإسكندرية وإفريقية له ذكر في الفتوح ، وفي الخطط المقريزية أنها في كورة الإسكندرية فقال : وهي في طريق المغرب غربي بومينا بثمانية عشر ميلا ، وهي واقعة على السكة الحديدية الموصلة بين الإسكندرية ومرسى مطروح وبها محطة تقع على بعد 74 كيلومترا من مدينة الإسكندرية “.

وفي الخطط التوفيقية : ” ذات الحمام ، وهو موضع به سوق وجامع بناه زيادة الله الأغلبى فى عوده من المشرق إلى إفريقية ، وتجاه الجامع بئر عذبة المياه كثيرته ، وفى ضواحى هذه القرية صهاريج وبساتين كثيرة ، وقلعة يقيم بها عسكر من طرف صاحب مصر ، ويقال أن ماء هذا الموضع يورث الحمى ، ولذلك سميت بذات الحمام ، والعرب الرحالة يقولون : اللهم احفظنا من الحجاز وغلاها ، ومصر ووباها ، وذات الحمام وحماها.

وبين الإسكندرية وذات الحمام كما قال الإدريسى ، ثمانية وثلاثون ميلا ، وقال برت السياح أن بئر الحمام فى الجنوب الغربى للإسكندرية ، على بعد أربعة وثلاثين ميلا من الأميال التى كل ستين منها درجة أرضية ، ثم من ذات الحمام إلى الحنية ، وهى موضع آخر اسمه من اسم قبة قائمة هناك فى وسط الرمل ، ويفصلها عن البحر تل ، ويقال أنها كانت أحد أبواب الإسكندرية فلذا ظن بعض الناس أنها محل قرية بوصير المعروفة الآن ببرج العرب ، مع أن البعد بين الحنية والإسكندرية اثنان وسبعون ميلا ، وبين الإسكندرية وبوصير على ما ذكره الإدريسى عشرون ميلا ، فليست الحنية محل بوصير.

وحول الحنية عائلات من عرب مزاتة يسكنون فى أخصاص من النبات ، وبينها وبين ذات الحمام حجر من الرخام الأسود تقول العرب أنه سفرة فرعون ، وهو الآن غطاء لصهريج يسمى التيس ، ثم من الحنية إلى الكنائس وهو موضع يقال له : رأس الكنائس، وهى ثلاث متخربة بقربها جبل آبار قيس ، وهما بئران جيدتا الماء عميقتان جدا، يسميان عرار قيس ، وقال بعضهم أن ذلك الجبل يقال له جبل العوسج ، والعوسج شجر صغير ومنه يتوصل إلى قباب معنى بعد ثلاثين ميلا ، وتسمى أيضا خراب القوم ، وهى قباب تحيط بجملة صهاريج.

وقال محمد بن يوسف بن الوراق : خراب القوم محل مدينة قديمة هدمها الروم ، وفيها جملة صهاريج ، وغربى هذا الموضع قصر يعرف بقصر أبى معد نزار بن خالد بن يحيى بن بابان ، حوله نحو عشرين عائلة من قريش ، منهم عائلة جبير بن مطعم ، وجبير هذا قرشى دخل فى الإسلام عند فتح مكة ، ومات بين الخمسين والستين من الهجرة ، وكان من المحدثين الأعلام. ، ويقيم أيضا بهذا الموضع قبيلة بنى مدلج ، وغيرهم من بنى فضالة ، وبنى عقيدان من البربر.

مطروح والصحراء الغربية

تعرف اللهجة الدارجة في محافظة مطروح باسم (اللهجة الليبية) مجازا حيث إنها محكية في كامل الساحل الشمالي وصولا إلى إقليم برقة الليبي غربا وتصل شرقا إلى حافة محافظة البحيرة في مراكز حوش عيسى وأبو المطامير والدلنجات مرورا بحافة محافظة الجيزة في مراكز أوسيم وكرداسة والبدرشين وحتى تخوم الفيوم التي تعتبر جغرافيا أكبر واحة في الصحراء الغربية ..

وبين لهجة مطروح وبين اللهجة الليبية في شرق ليبيا بعض التباين مع أن الاثنين ينحدرون من أصل واحد ، أما لهجة غرب ليبيا فتوجد بينها وبين لهجة مطروح تبيانات كثيرة ، ومن يطلق عليها لهجة ليبية غالبا من أهل القاهرة أو وسط الدلتا باعتبار الشكل والزي وتداخل اللهجة لكنها إحدى اللهجات العربية.

وتتميز هذه اللهجة بمجموعة من خصائص اللهجات البدوية بالإضافة إلى عدة صفات خاصة بها وحدها .. فهي تحافظ على الحروف اللثوية (ث ذ ظ) ولا تقلبها إلى (س د ز) مثل لهجات وادي النيل وتحول ق إلى ج حنكية وتنطق حرف ج بالتعطيش الشديد لكن دون إضافة حرف د إليه مثل الصعيد وتحول حرف ط إلى ض بصوت مجهور وحرف ض إلى ظ مثل لهجة نجد ..

وفي هذه اللهجة تسقط الهمزة أو تحول إلى حرف علة أو همزة وصل مثل قولهم بوبكر (أبو بكر) ونا (أنا) أو قولهم حمر (أحمر) وعمى (أعمى) أو قولهم وذن (أذن) وكذلك وكل (أكل) بكسر الحرف الأول وكذلك قولهم سيات (سيئات) ومشية (مشيئة) وكذلك قولهم مومن (مؤمن) ومامور (مأمور) مع المط قليلا أثناء المد وكذلك الإمالة الشديدة مثل قولهم تيجر (تاجر) وعيلم (عالم) ..

ومن خصائص هذه اللهجة أيضا تحريك الحرف الأوسط الساكن في الأسماء عند الوقوف عليه مثل قولهم بدر وشمس بكسر الدال والشين وليس بالتسكين وكذلك قولهم بحر وشعر بفتح الحاء والعين وكذلك قولهم جرو ودلو بضم الراء واللام .. لكن إذا وصل الكلام دون توقف يعود التسكين إلى الحرف الأوسط وسبب ذلك هو كراهية التقاء الساكنين الذي يفسد النطق ويضيع المعنى ..

ومعظم قبائل الصحراء الغربية وليبيا تنحدر من قبيلة بني سليم القيسية وهي أكبر قبيلة عربية في مصر من حيث العدد ويصعب حصر فروعها ، ومن أهم سكان المنطقة أولاد علي والسعادي والفوايد والرماح وأولاد سليمان والعمايم والمحاميد والشواهنة والحرابي والجميعات .. وتشكل قبيلة أولاد علي النسبة الأكبر من سكان مطروح بينما تنتشر البقية في البحيرة والفيوم وأجزاء من الدلتا والصعيد ..

عرب الصحراء الغربية في القرن التاسع عشر

في الخطط التوفيقية : وبين الواحات والريف من الإسكندرية إلى إسنا جملة من قبائل العرب ، يسكنون الجبل والحاجر ، فى بيوت من الشعر ، ومنهم من يسكن قرى الواحات أو الريف ، فمن أكثرهم قبيلة أولاد على نحو من عشرين ألف نفس ، وفيهم أربعة وعشرون شيخا ، وكبيرهم ابن محمود إسماعيل العلوانى ، وأكثر ما يوجدون وفى جهة مريوط ومديرية البحيرة ، وفى العقبة آخر بلاد الواحات ، وهو أيضا شيخ قبيلة الفوائد ، وعدتها نحو سبعة آلاف نفس يسكنون جهة الفيوم وبنى سويف والفشن والبهنسا.

وأما قبيلة الجميعات ، فيسكنون فى حاجر الجبل ، بقرب قرية القافلة من بلاد البحيرة ، عدتهم نحو ألفى رجل ، وشيخهم عمر أبو الذهب ، وبالبحيرة أيضا قبيلة الجوابيص فى بحرى كرداسة نحو ألفى نفس وشيخهم عبد الرحيم أبو ثعيلب ، وهناك أيضا قبيلة القذاذفة والربايع ، كلاهما فى مشيخة مسعود الفربى ، وأكثر هؤلاء القبائل متسلحون وفيهم نحو ستة آلاف فارس غير الرجالة.

وفى المنصورية وكرداسة من بلاد الجيزة قبيلة النجمة ، أكثرهم يسكن القرى ، مع لبس زى العرب ، وعليهم غنداق من أرض الزراعة ، وفى الفيوم قبيلة البراعصة عدتهم نحو ثمانية آلاف نفس ، وشيخهم حسين عبد الله بياض ، له أبعادية فى ناحية صنرو ، وفيه أيضا قبيلة الحرابى وشيخهم السعداوى الجبالى ، له أبعادية فى محاذاة بنوفر من الغربية ، وأخرى فى محل يعرف بالمنزلة ، وله فى مدينة الفيوم قصر عامر فيه حديقة ، وقصر فى بشيتة ، وقصر فى الريف عند النواميس.

وأما عمر المصرى فهو شيخ عرب الجوازي ، وعدتهم نحو اثنى عشر ألف نفس ، يسكنون الحاجر من البهنسا إلى تونة الجبل ، وقبيلة ترهونة يسكنون الجبل من محاذاة دلجة إلى دشلوط الواقعة فى حاجر الجبل تجاه ملوى ، وهم نحو ثلاثة آلاف نفس ، وعرب الجهمة يسكنون فى محاذاة منفلوط إلى التيتلية وعدتهم ، نحو خمسة آلاف نفس ، وشيخهم منصور أبو قفة ، وعرب العمائم ، يسكنون فى محاذاة التيتلية إلى بنى عدى ، وهم نحو أربعة آلاف نفس ، وشيخهم معتمد زائد.

وأما عرب سمالوس فهم قوم ضعاف ، متفرقون بالجهات ، فمنهم بالفيوم ، ومنهم بالغربية ، وجميع هؤلاء القبائل لا يساقون سوق الفلاحين ، فلا يحفرون الترع ، ولا يجرفون الجسور ، ولا يبنون القناطر ، ولا يسخرون فى شئ ، وإنما عليهم للديوان نحو الإبل عند الاقتضاء ، وخفارة الدروب ، وأكثرهم يتعاطى الأسفار إلى الواحات وغيرها ، وكثير منهم له دراية فى الفلاحة ، فيستأجرون من الأهالى ويزرعون ، ومنهم من له غنداق آل إليه بالشراء أو غيره.

سيدي براني

سميت مدينة سيدي براني نسبة إلى واحد من شيوخ الدعوة السنوسية وهو الشيخ البراني الساعدي الذي نزل في أجوار نجع قديم لقبائل البادية يعرف باسم البمبة وأسس الزاوية التي عرفت أولا باسم زاوية الشيخ ثم اشتهرت باسمه بعد ذلك ، ذكرها محمد رمزي في القاموس الجغرافي ضمن البلاد الحديثة في قسم السلوم وقتها فقال : ” سيدي براني ويقال لها براني وهي قرية واقعة بالقرب من شاطىء البحر الأبيض المتوسط على الطريق الموصلة من مرسى مطروح إلى السلوم وعلى بعد 180 كيلومترا غربي مرسى مطروح “.

ذكره الدكتور علي الصلابي في كتابه الثمار الزكية للحركة السنوسية (ج 1 / ص 289) حيث يقول : ” البراني الساعدي هو من كبار العلماء المتفقهين في الشريعة من قبيلة زوية ، أسس زاوية شرقي السلوم بأرض مصر عرفت باسمه إلى الآن (سيدي البراني) ثم انتقل إلى الجنوب حيث قاد الجهاد في الصحراء الكبرى ضد الغزو الفرنسي ومن كبار قادة المجاهدين في مناطق كانم وتشاد ، دخل إلى الصحراء الكبرى من الكفرة في عام 1318 هـ واستطاع أن يقود دورا جهاديا عرف في المنطقة باسمه (دور البراني) وألحق بالفرنسيين عدة هزائم منكرة في بئر العلالي ، وقد اعترف الفرنسيون له بالبراعة وإجادة التنظيم وواستطاع أن يصدهم في عين كلكا التي تولى تنظيم المجاهدين بها ، واستشهد عام 1907 م في معاركه ضد فرنسا “.

واسمه كاملا هو البراني الساعدي حسن مفتاح عبد الحفيظ الزوي من بيت آل مفتاح من كبار عائلات قبيلة زوية وهو حفيد سيدي حسن الزوي صاحب الضريح المعروف في أجدابيا القديمة ، ووالدته هي السيدة مرضية بنت الطيب بو حمزة عكوش الجراري ، ولد في بوعفان بالقرب من أجدابيا في ليبيا في النصف الأول من القرن التاسع عشر وعندما أتم العاشرة من عمره أرسله والده مع أخيه صالح إلى واحة الجغبوب التي كانت تضم المعاهد الدينية الأساسية للدعوة السنوسية فحفظ القرآن الكريم ودرس الفقه واللغة العربية.

وبعد أن أتم تعليمه وحصل على الإجازات اللازمة كلفه الشيخ المهدي السنوسي بالانتقال إلى شرق السلوم ليتولى إدارة الزاوية السنوسية التي نسبت له بعد ذلك حيث كانت الزوايا السنوسية قد انتشرت في الحجاز ومصر وشمال أفريقيا وتحولت إلى مؤسسات اجتماعية متكاملة ، وكان البراني الساعدي يقوم بدور المعلم والفقيه والقاضي والمأذون بالإضافة إلى الصلاة على الأموات وكذلك يترأس مجلس الزاوية الذي يضم رجال الطريقة السنوسية ومعهم شيوخ القبائل المحلية وكبار أعيان المنطقة.

قضى البراني الساعدي في المنطقة عشرين عاما جذب فيها عشائر الفزار القطعان للاستقرار حول الزاوية كما تزوج سيدة من قبيلة الحوتة وأنجب منها ابنه البكر محمد الذي صحبه في مسيرته الدعوية والجهادية ، وازدهرت البلدة الصغيرة سكانيا في زمن قياسي حيث استاذنه شخص يوناني لاقامة ميناء بحري بالمنطقه حيث لم يحصل علي أي إذن من شيوخ الزوايا الآخرين فقام الشيخ البراني بمنحه الإذن بشرط الموافقه علي الاستعانة بالمقيمين بالمنطقه وتوفير فرص عمل لهم وعدم جلب عماله من خارجها فوافق على ذلك اليوناني واشتهر الميناء من يومها باسم ميناء سيدي البراني.

بعد ذلك ندب البراني الساعدي إلى إلى منطقة الحمادة الحمراء لكي يدّرس القران الكريم وعلوم الشريعة الإسلامية حيث بقى هناك أكثر من سنتين ثم دعا داعي الجهاد لنصرة ثورة رابح فضل الله ضد الاحتلال الفرنسي لتشاد ومساندة قوات الشيخ محمد الأمين الكانمي في الدفاع عن ليبيا ضد القوات الفرنسية المتقدمة ، قاد الشيخ البراني حركة الجهاد من عام 1890 م ورفض كل مساومات الفرنسيين وإغراءاتهم بالمال والسلطان وألحق بهم خسائر فادحة حتى استشهد يوم 21 أبريل عام 1907 م وقد قام بعقل قدميه (أي ربطها على عادة المجاهدين وقتها) حيث يعتبره الكثيرون بمثابة الأب الروحي لنضال المجاهد الكبير السيد عمر المختار.