جابر بن حيان .. رائد علم الكيمياء

هو أبو موسى جابر بن حيان بن عبد الله الأزدي الكوفي (نسبة لقبيلة الأزد اليمنية المعروفة ومدينة الكوفة التي استقر بها) ، ولد في حران بالجزيرة الفراتية عان 721 م. وتوفي عام 815 م. ، نشأ في أسرة من أنصار الدعوة العباسية حيث تنقل بين دمشق وبغداد والكوفة وتتلمذ على يد الإمام جعفر الصادق وحظي برعاية البرامكة وتفرغ للأبحاث والتجارب العملية.

أنشأ في الكوفة مختبرا خاصة به لإجراء التجارب الكيميائية حيث اعتمد على التجربة العملية مخالفا حديث السابقين له عن حجر الفلاسفة حيث توصل إلى الكثير من النتائج منها اكتشاف القلويات وحمض الكبريتيك وماء الذهب والبوتاس وملح النشادر وماء الفضة وهو من أول من استعمل الميزان الدقيق في الكيمياء ووصف المركبات الكيميائية والمواد القابلة للاحتراق.

ساهمت تجاربه العملية في كثير من التطبيقات العملية مثل دباغة الجلود وصباغة القماش وصناعة الزجاج وتصفية المعادن وصناعة أحبار الكتابة والأوراق المضادة للاحتراق ، كما كانت له إسهامات في صناعة الأدوية وأدخل تحسينات على طرق التبخير والتصفية والانصهار والتبلور والتقطير ، وفي المجال النظري توصل إلى نظرية توازن الطبيعة والمتفاعلات.

وقد عرَف ابن حيان الكيمياء في كتابه العلم الإلهي بقوله : ” الكيمياء هو الفرع من العلوم الطبيعية الذي يبحث في خواص المعادن والمواد النباتية والحيوانية وطُرق تولدها وكيفية اكتسابها خواص جديدة .. إن العلوم الأخرى نشأت من هذا العلم والظاهر أن غرض الكيميائي هو إدراك الحكمة الموجودة في خلق عالم الوجود وعالم الطبيعة .. إن في الكيمياء كل الفلسفة “.

وصفه ابن خلدون في مقدمته وهو يتحدث عن الكيمياء : ” إمام المدونين جابر بن حيان حتى إنهم يخصونها به فيسمونها علم جابر وله فيها سبعون رسالة كلها شبيهة بالألغاز ” ، وقال عنه أبو بكر الرازي في كتابه سر الأسرار : ” جابر من أعلام العرب العباقرة وأول رائد للكيمياء ” وكان يشير إليه بقوله : ” أستاذنا أبو موسى ” ، كما ترجم له ابن النديم في الفهرست وذكر مؤلفاته “.

الجاحظ .. صاحب البيان والتبيين

هو أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب بن فزارة الليثي الكناني المعروف بلقب (الجاحظ) بسبب نتوء بارز في حدقة عينه ، فقيه وأديب وباحث وفيلسوف وكاتب موسوعي ، ولد في البصرة عام 775 م. وتوفي فيها عام 868 م. عن ثلاثة وتسعين عاما ، عرف نفسه في رسائله بقوله : ” أنا رجل من بني كنانة وللخلافة قرابة ولي فيها شفعة وهم بعد جنس وعصبة “.

عرف منذ صغره بحب القراءة والكتابة لدرجة الشغف فكان يقضي حياته في دكاكين الوراقين وبائعي الكتب ليلا ويكتفي بالعمل ساعات قليلة بالتجارة في الصباح وبالتالي قضى حياته كلها في عالم المعرفة حيث كان يتواصل مع الأدباء والمترجمين في عصره فأحاط بالثقافات الهندية والفارسية واليونانية والسريانية ، وفي بغداد ذاع صيته واشتهر فعينه المأمون رئيسا لديوان الرسائل.

بلغت مؤلفاته ثلاثمائة كتاب من أهمها كتاب البيان والتبيين وهو من أروع ما كتب في الأدب العربي حيث وضع فيه خلاصة أفكاره الفلسفية وبحوثه اللغوية والتي تنقل لنا صورة عن عصره ، وكتاب الحيوان الذي يعد أول محاولة لكتابة موسوعة علمية في العصور الوسطى لكن في قالب أدبي ، وكتاب البخلاء وهو من أدب الفكاهة الساخر وجمعه من تراث الشعوب المختلفة.

ويعد الجاحظ من أبرز منظري مذهب المعتزلة العقلي ومن دعاة فكرة الإرادة الحرة للإنسان حيث قام مذهبه الفلسفي على الشك والنقد والتجريب والاستقراء ، ويقول عن الفلسفة : ” الفلسفة هي أداة الضمائر وآلة الخواطر ونتائج العقل وأداة لمعرفة الأجناس والعناصر وعلم الأعراض والجواهر وعلل الأشخاص والصور واختلاف الأخلاق والطبائع والسجايا والغرائز “.

كتب عنه ياقوت الحموي : ” لم أر قطُّ ولا سمعت من أحبَّ الكتب والعلوم أكثر من الجاحظ فإنَّه لم يقع بيده كتاب قَطُّ إلا استوفى قراءته كائنًا ما كان ولا عَجَبَ إذ ذاك في أن يُفْرِد الصَّفحات الطِّوال مرَّات عدَّة في كتبه للحديث عن فوائد الكتب وفضائلها ومحاسنها والحقُّ أنَّه كان أشبه بآلة مصوِّرةٍ فليس هناك شيءٌ يقرؤه إلا ويرتسم في ذهنه ويظلُّ في ذاكرته آمادًا متطاولة “.

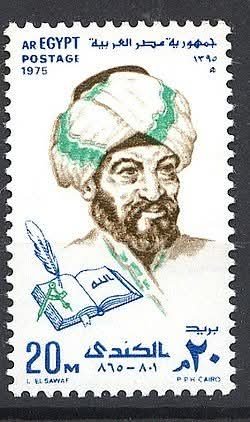

الكندي .. رائد حركة الترجمة

هو أبو يوسف يعقوب بن إسحق بن الصباح الكندي ، يرجع في نسبه إلى الصحابي الأشعث بن قيس سليل ملوك كندة ، ولد في الكوفة عام 801 م. حيث كان والده واليا على الكوفة من قبل العباسيين ، عاش أول حياته في البصرة ثم انتقل إلى بغداد وتوفي فيها عام 873 م. ، برع في الفلك والطب والكيمياء والرياضيات والموسيقى لكنه اشتهر بمساهماته في الفلسفة وعلم الكلام حتى وصفه ابن النديم في الفهرست بلقب (فيلسوف العرب).

أسند إليه المأمون مهمة الإشراف على بيت الحكمة وهي المؤسسة التي أنشأها هارون الرشيد لجمع الكتب وترجمة المخطوطات من كافة اللغات إلى العربية وكانت مفتوحة للطلاب والدارسين مثل المكتبات العامة فقاد الكندي أكبر حركة ترجمة في ذلك العصر خاصة في كتب العلوم الطبيعية والكيمياء والفلسفة والمنطق والطب ، وأسند إليه المعتصم الإشراف على تربية أولاده بينما ضمه المتوكل إلى ديوان الخلافة وجعله الخطاط الخاص به.

ومع بدء الصراعات السياسية داخل ديوان الخلافة في نهاية عهد المتوكل اعتزل الكندي وتفرغ للكتابة والتأليف كما استكمل تجارب جابر بن حيان في صناعة العطور وتحويل روائح النباتات إلى زيوت ، وفي الرياضيات ساهم في ضبط الأعداد النسبية وفي الطب ألف كتابا بعنوان (رسالة في قدر منفعة صناعة الطب) وضع فيها معيارا لقياس سلامة الأدوية ، وهو أول من أدخل كلمة موسيقى إلى العربية وكتب فيها ووضع سلما موسيقيا لها..

وفقًا لابن النديم كتب الكندي على الأقل مئتين وستين كتابًا منها اثنان وثلاثون في الهندسة واثنان وعشرون في كل من الفلسفة والطب وتسع كتب في المنطق واثنا عشر كتابًا في الفيزياء ، ويرجع إليه الفضل في نقل الفلسفة اليونانية ومصطلحاتها إلى اللغة العربية فمهد الطريق بعده لبقية الفلاسفة أمثال الفارابي وابن سينا حيث كان الكندي أول من نقل علم الكلام من طور البحث الديني إلى طور التفلسف الخالص وشرح باستفاضة (نظرية المعرفة).

المتنبي .. شاعر الحكم الخالدة

يأتي على رأس الشعراء العرب قاطبة أحمد بن علي بن الحسين الجعفي الكندي الكوفي وكنيته (أبو الطيب) والمعروف بلقب (المتنبي) والذي عاش في القرن الرابع الهجري متنقلا بين العراق والشام ومصر وفارس .. ويرجع السبب في ذلك إلى جودة شعره وروعة بيانه في المقام الأول ثم لسبب أكثر أهمية وهو أن كلماته التي صاغها شعرا قد غدت أمثالا تروى من جيل إلى جيل عبر ألف عام حتى يومنا هذا ..

هو الذي قال : ” ما كل ما يتمناه المرء يدركه .. تجري الرياح بما لا تشتهي السفن .. إذا رأيت نيوب الليث بارزة .. فلا تظنن أن الليث يبتسم .. لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى .. حتى يراق على جوانبه الدم .. على قدر أهل العزم تأتي العزائم .. وتأتي على قدر الكرام المكارم .. كم منزل للمرء يألفه الفتى .. وحنينه دوما لأول منزل .. نقل فؤادك حيث شئت من الهوى .. ما الحب إلا للحبيب الأول ” ..

وهو الذي قال : ” أغاية الدين أن تحفوا شواربكم .. يا أمة ضحكت من جهلها الأمم .. بذا قضت الأيام ما بين أهلها .. مصائب قوم عند قوم فوائد .. من لم يمت بالسيف مات بغيره .. تعددت الأسباب والموت واحد .. إذا أنت أكرمت الكريم ملكته .. وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا .. ومن يهن يسهل الهوان عليه .. ما لجرح بميت إيلام .. أعز مكان في الدنى سرج سابح .. وخير جليس في الزمان كتاب ” ..

وهو الذي قال : ” يا أعدل الناس إلا في معاملتي .. فيك الخصام وأنت الخصم والحكم .. ذو العقل يشقى في النعيم بعقله .. وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم .. لا تحسبن رقصي بينكم طربا .. فالطير يرقص مذبوحا من الألم .. يرى الجبناء أن العجز عقل .. وتلك خديعة الطبع اللئيم .. وكم من عائب قولا صحيحا .. وآفته من الفهم السقيم .. وقد فارق الناس الأحبة قبلنا .. وأعيا دواء الموت كل طبيب ” ..

وهو الذي قال : ” وما التأنيث لاسم الشمس عيب .. ولا التذكير فخر للهلال .. وإذا أتتك مذمتي من ناقص .. فهي الشهادة لي بأني كامل … وما انتفاع أخي الدنيا بناظره .. إذا استوت عنده الأنوار والظلم .. وقنعت باللقيا وأول نظرة .. إن القليل من الحبيب كثير .. ومن يك ذا فم مريض .. يجد مرا به الماء الزلالا .. إذا غامرت في شرف مروم .. فلا ترضى بما دون النجوم ” ..

وهو الذي قال : ” أبني أبينا نحن أهل منازل .. أبدا غراب البين فيها ينعق .. وإذا لم يكن من الموت بد .. فمن العجز أن تموت جبانا .. أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي .. وأسمعت آياتي من به صمم .. الخيل والليل والبيداء تعرفني .. والسيف والرمح والقرطاس والقلم .. لك الله يا مصر قد كنت أما .. لقوم نسوك فيا للجفاء .. وكم ذا بمصر من المضحكات .. ولكنه ضحك كالبكاء ” ..

أبو العلاء المعري .. الشاعر والفيلسوف

وإني وإن كنت الأخير زمانه .. لآت بما لم تستطعه الأوائل

هذا البيت من الشعر يعبر عن عبقرية واحد من أهم الأدباء والفلاسفة العرب ألا وهو أبو العلاء المعري ، وهو أحمد بن عبد الله بن سليمان بن محمد القضاعي التنوخي (من قبيلة قضاعة نسبا ومن تنوخ حلفا) ، ولد في معرة النعمان عام 973 م. (363 هـ) وتوفي عام 1057 م. (449 هـ) ، وينتمي إلى أسرة عريقة تولى أفرادها مناصب القضاء وكان لهم دور سياسي في الدول المعاصرة لهم.

أصيب بالعمى وهو صغير فكان يملي كتاباته على كاتبه علي بن عبد الله بن أبي هاشم ، رحل إلى كل من بغداد وحلب وأنطاكيا واللاذقية وطرابلس الشام وصنعاء ثم استقر به المقام في بلدته معرة النعمان حيث اعتزل الناس وتفرغ للكتابة والتأليف فأطلق عليه (رهين المحبسين) ، وعرف بالزهد في الدنيا والعزوف عن متعتها مع ميل إلى التشاؤم مع رؤية نقدية لمشكلات عصره الدينية والاجتماعية.

له مؤلفات عدة في الأدب العربي منها سقط الزند واللزوميات لكن أشهرها رسالة الغفران التي أبدع فيها صورة خيالية عن لقائه بشعراء العصر الجاهلي في الآخرة حيث التقى بعضهم في الجنة مثل زهير والأعشى والنابغة وحسان بن ثابت والتقى في النار بعضهم مثل عنترة وعمرو بن كلثوم والمهلهل وامرىء القيس ، وهي في الأصل بحث في اللغة والبلاغة لكنها لا تخلو من طابع فلسفي.

ويقول علماء اللغة إن المعري أثرى إنتاجه الأدبي بمفردات اللغة الضخمة التي استمدها من المعجم العربي وكان يستخدم هذه المفردات بطرق تخدم فنونه الأدبية المختلفة سواءً النثرية أم الشعرية وقد ساعده على ذلك ذاكرته القوية وشغفه بالقراءة واطلاعه الواسع بالإضافة إلى دراسته للعلوم اللغوية من نحو وصرف وعروض فكانت ثقافته واسعة وشاملة لجميع سنن اللغة والغريب منها.

حاول كثير من الحكام خاصة الدولة الفاطمية استمالته بالمال لكنه كان يعتذر بلطف ويرضى بالقليل من المال حتى لا يكون تابعا لأحد في أفكاره وآرائه ورضي بالحياة البسيطة حيث عزف عن أكل اللحوم واكتفى بالوجبات النباتية ولبس الملابس الخشنة ، وعندما مات وقف يرثيه أكثر من ثمانين شاعرا وقيل أنه أوصى أن يكتب على قبره بيت شعر يقول فيه :

هذا جناه أبي علي وما جنيت على أحد.

أبو الفرج الأصفهاني .. صاحب الأغاني

هو علي بن الحسين بن محمد بن أحمد بن الهيثم المرواني الأموي ، يرجع في نسبه من ناحية أبيه إلى جده الأعلى مروان بن محمد آخر الخلفاء الأمويين ومن ناحية والدته ينتسب إلى آل ثوابة وهي عائلة شيعية معروفة ، ولد في أصفهان عام 896 م. ولذلك حاز لقب الأصفهاني عندما انتقل إلى بغداد في أول حياته ، عاصر كلا من البويهيين والحمدانيين وتوفي في بغداد عام 967 م.

كان شيعيا في الظاهر لكن في الحقيقة كان يراسل الأمراء الأمويين في الأندلس سرا فيرسل إليهم مكاتباته ويتلقى منهم العطايا ، تتلمذ على يد كل من الأخفش وابن جرير الطبري وعمل فترة كاتبا في ديوان الوزير أبي محمد المهلبي ، تنقل بين البصرة والكوفة وبغداد وأنطاكية وحلب حيث أقام فترة من الزمن في بلاط سيف الدولة الحمداني الذي شمله برعايته فأهدى إليه كتابه الأغاني.

ويتناول كتاب الأغاني موضوعات تفصيلية عن الشعر والشعراء من العصر الجاهلي وحتى زمن المؤلف وكذلك كل ما يتعلق بالموسيقى والغناء في نفس الحقبة الزمنية ، ويعد أول موسوعة عن الموسيقى في العصور الوسطى حيث بلغ عشرين مجلدا قام الأصفهاني بجمعها خلال خمسين عاما من الترحال والاستماع للرواة والمنشدين والمغنيات والمطربين وعلماء اللغة والإخباريين والكتبة.

وقد كان غرضه الأول التمتع بفن الشعر واستعراض الذائقة الأدبية ولم يكن يقصد أن يؤرخ لهذا الفن لهذا جمع كل ما وصل إليه من روايات سواء كانت حقيقية أو خيالية موثقة أو موضوعة وكذلك الروايات المتناقضة حيث التزم بأمانة النقل تاركا للقارىء مهمة الحكم على ما ورد في الكتاب خاصة وقد تناول بالتفصيل الحياة الشخصية للشعراء وأهل الطرب ونقل صورة حية عن المجتمع الذي عاصره.

قال عنه ابن خلدون : ” جمع فيه أخبار العرب وأشعارهم وأنسابهم وأيامهم ودولهم وجعل مبناه على الغناء في المائة صوت التي اختارها المغنون للرشيد فاستوعب فيه ذلك أتم استيعاب وأوفاه ، ولعمري إنه ديوان العرب وجامع أشتات المحاسن التي سلفت لهم في كل فن من فنون الشعر والتاريخ والغناء وسائر الأحوال ولا يعدل به كتاب في ذلك فيما نعلمه وهو الغاية التي يسمو إليها الأديب ويقف عندها وأنى له به “.

ست الوزراء التنوخية .. مسندة العصر

هي ست الوزراء بنت القاضي شمس الدين عمر ابن العلامة شيخ الحنابلة وجيه الدين أسعد بن المنجَّى بن أبي البركات بركات بن المؤمل التنوخية وتكنى بأم محمد وأم عبد الله ، ولدت بدمشق في 624هـ. ، وهي سليلة بيت عربي عريق في العلم والرئاسة فأبوها هو القاضي شمس الدين أبو الفتح التنوخي الفقيه الحنبلي ولد بحران إذ كان أبوه على قضائها في الدولة النورية ونشأ بها وتفقه على والده ثم قدم دمشق وأفتى ودرس وقد وليَ قضاء حرّان مدةً وكان نبيلاً وافر الجلالة بصيرًا بالأحكام وآخر من حدَّث عنه بنته المعمَّرة المسندة سِتُّ الوزراء.

تتلمذت ست الوزراء على يد أبيها الذي سمعت منه جزءين ، وشيخها الشيخ الإمام الفقيه الكبير مسند الشام سراج الدين الحسين بن أبي بكر المبارك الحنبلي المشهور بابن الزبيدي مدرس مدرسة الوزير عون الدين بن هبيرة ، روى ببغداد ودمشق وحلب وكان إمامًا ديّنًا خيرًا متواضعًا صادقًا ، وقد حدثت عنه ست الوزراء بنت المنجَّى مع خلق كثير فقد أخذت عنه صحيح البخاري وحدثت به وبمسند الشافعي في دمشق ثم بمصر سنة 705هـ عدة مرات وهي آخر من حدث بالمسند بالسماع عاليًا ، وعمرت ست الوزراء حتى توفيت في عام 716 هـ.

تخرج على يد الشيخة ست الوزراء الكثير من العلماء الأثبات وقد تم استدعاؤها إلى مقر الحكم في مصر في قلعة الجبل لتعقد مجالس السماع هناك ، من تلاميذها السلطان الملك الناصر أبو الفتح محمد بن قلاوون والحافظ الإمام العلامة تقي الدين أبو الفتح محمد بن عبد اللطيف بن يحيى بن علي بن تمام السبكي الشافعي والقاضي بهاء الدين بن ريان ناظر الجيش والقاضي شهاب الدين بن فضل الله العمري إمام أهل الآداب وابن الزين الخضر بن محمد كاتب الإنشاء بالديار المصرية وأشهر تلامذتها الحافظ شمس الدين الذهبي الذي قرأ عليها مسند الشافعي.

قال عنها ابن تغري بردي : “ صارت رحلة زمانها ورحل إليها من الأقطار” وقال ابن حجر : ” حدثت بدمشق ومصر ” ، ووصفها تلميذها الذهبي بأنها : “ مسندة الوقت ” ، وقال الصفدي : ” ست الوزراء الشيخة الصالحة المعمرة .. كانت مسندة العصر وخريدة الرواية في القصر رزقت الحظوة الباهره وطالت بذاك النجوم الزاهرة فحدثت بالصحيح مرات وفازت من ذاك بالصلات والمبرات وكانت ثابتة على طول التسميع مديدة الروح على الشروط وما يطرأ عليها من التفريع إلا أنها انثالت عليها الجوائز ولم تكن كمن عداها من العجائز “.

ست العجم البغدادية .. مولفة المشاهد القدسية

هي ست العجم بنت النفيس بن أبي القاسم البغدادية .. متصوفة انتقلت من بغداد إلى حلب بعد الغزو المغولي وألفت كتابها (شرح المشاهد القدسية) وهو عبارة عن شروح وفيوضات على كتاب الشيخ الأكبر محيي الدين بن عربي (مشاهد الأسرار القدسية ومطالع الأنوار الإلهية) وانتهت منه في عام 1287 م. واحتوى على خلاصة فلسفة ابن عربي بصورة مبسطة وعبارات واضحة.

وقد وصفت نفسها في كتابها بأنها امرأة عامية من أصول عربية لا تملك من العلم شيئا إلا ما كان من العلم اللدني الذي أخرجها من الجهل إلى النور في لحظة واحدة ، وكانت تملي كلامها على رفيق دربها زوجها وابن خالتها محمد بن محمد بن الخطيب وتقول عن ذلك : ” عندما يلقي الله تعالى في قلبي شيئا من العبارة والفيض أستنجد به استنجاد مخاللة وأدعوه إلى إثبات ما يرد “.

ومثل كتابات الصوفية في ذلك العصر تختلط الحقائق بالخيالات وتكثر الرموز والإشارات والمبالغات الأدبية حيث يبدأ الكتاب بقصة تلك الرؤيا التي تحكيها حيث التقت ابن عربي في المنام بعد وفاته بنصف قرن حيث طلبت منه سلوك طريق التصوف على يديه وأن تستمد منه الولاية فطلب منها أن تقوم بشرح كتابه وأن توضح ما استغلق منه لأنه من غوامض الكتب المشكلة.

وتواصل المؤلفة حديثها عن أهمية التجربة الشخصية في عالم التصوف حتى يصل المريد تدريجيا إلى درجة الإنسان الكامل فيستحق أن تحل فيه الروح الإلهية ويدرك معنى الذات الحقيقية ويصل إلى الفناء في تلك الذات وشهود عالم الوحدة المطلق بعد سريان اللطف النوري ، وفي إحدى تلك التجليات تؤكد ست العجم أنها وصلت إلى سماع الإشراقات الإلهية والفيوضات الرحمانية.

ويفصل ذلك عفيف الدين التلمساني في تعليقاته على كتابها حيث ينقسم العالم بين صفات الجلال وصفات الجمال فينقل عنها قولها : ” الجلال هيبة وخشوع وتعظيم أما الجمال فهو محبة ” ، وتقول عن الجمال المطلق : ” صفة خافية وهمية فلا يدركها إلا من اتصف في حال شهوده بهذه الأوصاف ” وتعني بها وجه الحسن وحسن الوجه وهما المتقابلان ساعة الحلول والاتحاد.