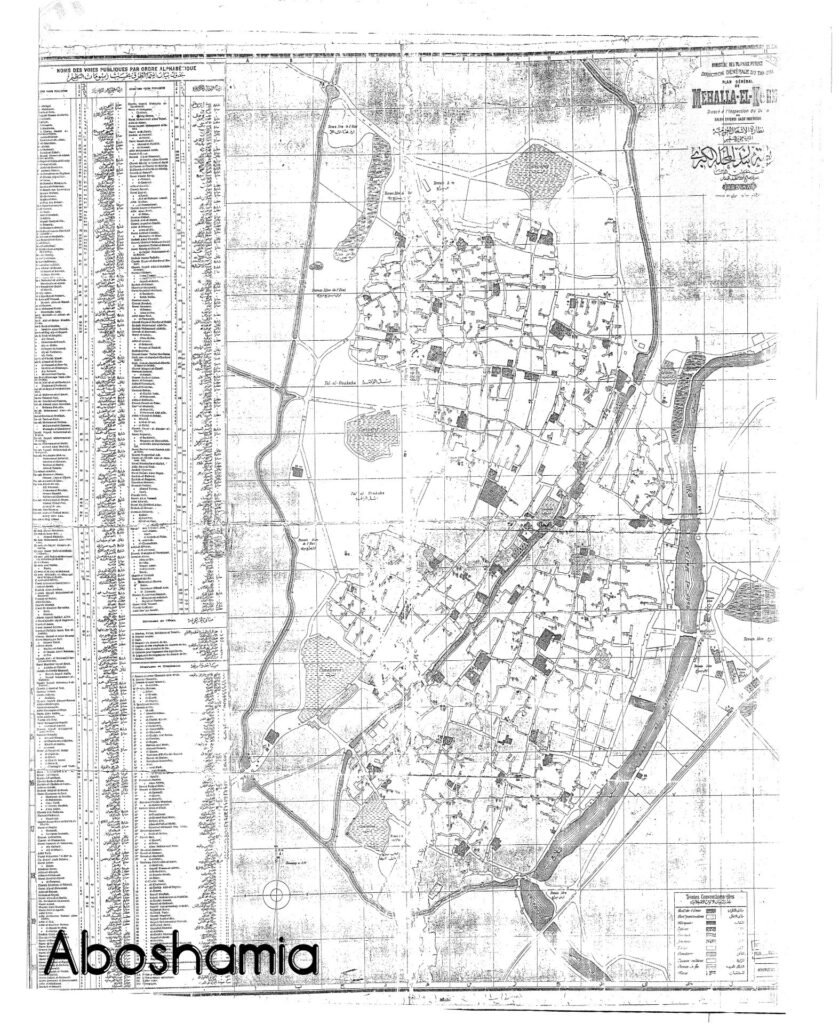

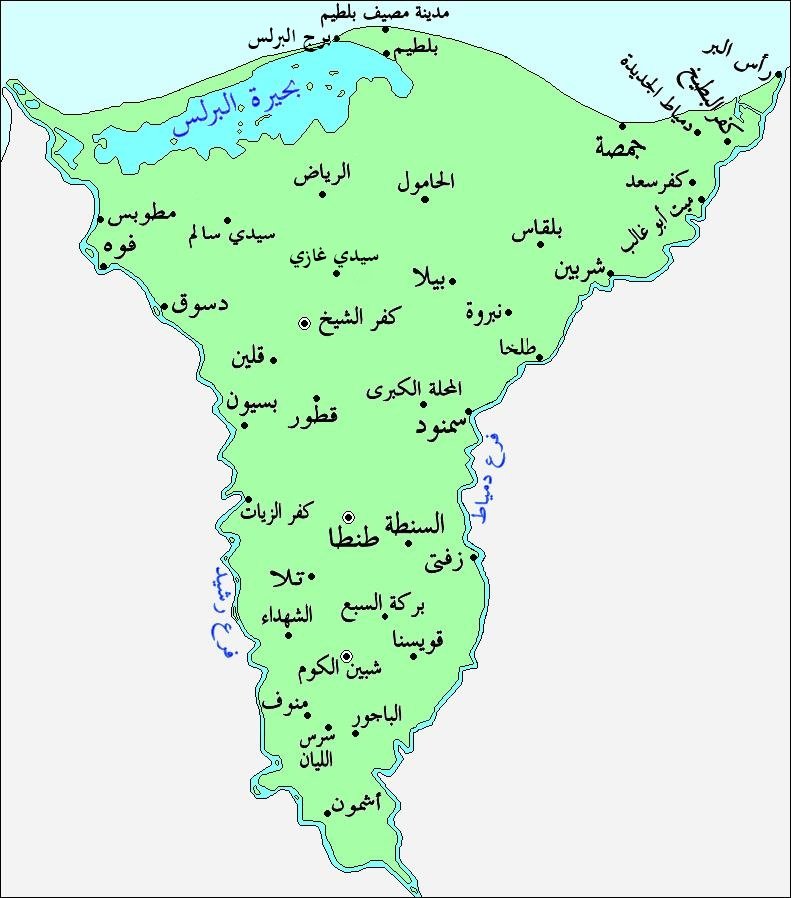

الخريطة المرفقة نقلا عن صفحة الأستاذ مصطفى أبو شامية .. خريطة نادرة لبندر المحلة الكبرى عملت بمعرفة صالح أفندى نظيف المهندس بنظارة الأشغال العمومية سنة 1889

الجغرافيا وكتابات المؤرخين

ولقد نزلت من المحلة منزلا .. ملك العيون وحاز رق الأنفس

وجمعت بين النيرين تجمعا .. أمن المحاق فأصبحا في مجلس

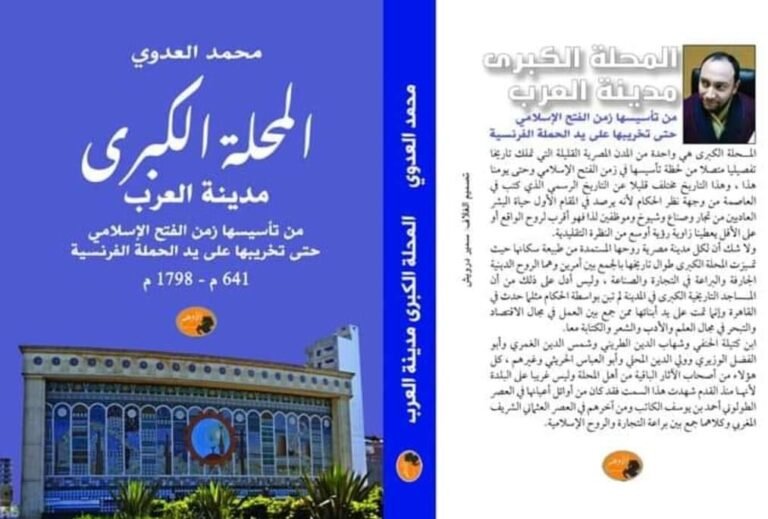

هذه الأبيات قالها الشاعر أبو الحسن علي بن محمد المعروف بالساعاتي من رجال القرن السادس الهجري يصف فيها مدينة المحلة الكبرى ، وقد جاءت بأوصاف متعددة في كتب الجغرافيا حيث جاء في كتاب نزهة المشتاق في اختراق الآفاق للشريف الإدريسي : ” المحلة مدينة كبيرة ذات أسواق عامرة وتجارات قائمة وخيرات شاملة “.

وفي كتاب أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي وهو من رجال القرن الرابع الهجري جاء وصفها : ” المحلة الكبيرة ذات جانبين اسم الجانب الآخر سندفا بكل جانب جامع ، وجامع المحلة وسطها وجامع تلك على الشط لطيف وهذه أعمر وبها سوق زيت حسن ، وليس بينهما جسر والناس يذهبون ويجيئون في الزواريق شبهتها بواسط “.

ووردت في كتاب الانتصار لابن دقماق باسمها القديم محلة دقلا حيث قال : ” محلة دقلا وتعرف بمدينة المحلة وهي قصبة إقليم الغربية من الديار المصرية وولايتها قديما تعرف بالوزارة الصغيرة .. وهي مدينة كبيرة ذات أسواق وبها جوامع ومدارس وقياسر وبزازين وفنادق ومنازه وبساتين ويشقها نهر من النيل ” ، والبزازين هي مواضع لنسج الأقمشة.

ويقول عنها القلقشندي في صبح الأعشى وهو من رجال القرن الثامن الهجري : ” المحلة مدينة عظيمة الشأن جليلة القدر رائعة المنظر حسنة البناء كثيرة المساكن ذات جوامع وأسواق وحمامات ” ، وجاء عنها في معجم ياقوت الحموي في القرن السابع الهجري وصف جغرافيتها : ” المحلة الكبرى وهي ذات جنبين أحدهما سندفا والآخر شرقيون “.

ويقول عنها ابن بطوطة : ” ثم توجهت إلى مدينة المحلة الكبيرة وهي جليلة المقدار حسنة الآثار كثير أهلها جامع بالمحاسن شملها واسمها بين ، وبهذه المدينة قاضي القضاة ووالي الولاة وكان قاضي قضاتها أيام وصولي إليها في فراش المرض ببستان له على مسافة فرسخين من البلد وهو عز الدين بن خطيب الأشمونين ، فقصدت زيارته صحبة نائبه الفقيه أبي القاسم ابن بنون المالكي التونسي وشرف الدين الدميري قاضي محلة منوف وأقمنا عنده يوما وسمعت منه ، وقد جرى ذكر الصالحين أن على مسيرة يوم من المحلة الكبيرة بلاد البرلس ونسترو وهي بلاد الصالحين “.

والمحلة الكبرى هي ثاني بلدة عربية تتأسس في مصر بعد الفسطاط وثالث أكبر مدينة في الدلتا في عدد المساجد التاريخية والآثار الإسلامية بعد رشيد وفوة ، ويرجع بناؤها إلى زمن الفتح الإسلامي عندما تم اختيارها لتكون موقعا لإقامة حامية وسط الدلتا وذلك بسبب توسط موقعها وسهولة التواصل بينها وبين سائر بلدان الريف.

وكان الوجه البحري مقسما في عهد البيزنطيين إلى أربعة أبروشيات ولكل واحدة منهم عاصمة لكن عندما دخل العرب إلى مصر قسموا الوجه البحري إلى ثلاثة أقاليم كبرى هي الحوف الشرقي وقاعدته بلبيس ويض من أول البحيرات المرة وحتى الشرقية والقليوبية حاليا ، والحوف الغربي في محافظة البحيرة حاليا وقاعدته الإسكندرية.

أما الإقليم الثالث فهو بطن الريف أو أسفل الأرض ويضم حاليا محافظات الدقهلية ودمياط والغربية والمنوفية وكفر الشيخ ، وكانت السرايا قد انتشرت في الدلتا بعد إقرار معاهدة تسليم الإسكندرية عام 641 م فاستقر عبد الله بن حذافة السهمي في رأس الدلتا وسائر المنوفية حتى طنطا واتخذ من قلعة تراجان في منوف مقرا لقيادته.

ووصل عقبة بن عامر الجهني إلى غرب الدلتا في نقيوس وسايس وفي الشمال تقدم المقداد بن عمرو الكندي إلى دمياط وخارجة بن حذافة العدوي إلى تنيس ووردان مولى عمرو بن العاص إلى سخا ، أما أكثر المناطق في الكثافة السكانية فكانت ساحل فرع دمياط حيث مدن سمنود وأبو صير وبنا وكانت تحت سيطرة عمير بن وهب الجمحي.

وفي هذه المنطقة تحديدا بدأ البحث عن بقعة يحل بها الجيش الفاتح تكون متوسطة بين تانيس ونقيوس وبين سخا وأبو صير وذلك حتى لا يضطر العرب لمزاحمة السكان في مدنهم وقراهم وهو تكرار لما فعله عمرو عندما بنى معسكره الفسطاط في بقعة خالية ، وقد وجد الجند بغيتهم في تل عال في جزيرة بالنيل تقع غرب سمنود حيث دارت معركة مع الرومان قبلها بعام.

بقعة أرض يفصلها النيل عن قرية فرعونية قديمة تدعى ديدوسيا جنوبا وقرية إغريقية في الشمال تدعى هورين بهرمس ، والأرض نفسها كانت مطمورة بالنيل في العصر البيزنطي ثم أدى انحسار النهر تدريجيا إلى ظهور ذلك التل ، وقامت مفرزة من أربعمائة جندي باستكشاف المكان وحطوا به رحالهم وصارت المنطقة محلة لهم.

وقد جاء في هامش موقع تاريخ الأقباط : ” وحينما أتت جحافل الغزاة العرب المسلمين لغزو مصر أقاموا على تل ديدوسيا القريب من المدينة وأسموها محلة الكبراء ” ، وذلك في تعليق على مخطوط تاريخ الكنايس والأديرة من تأليف أبي المكارم سعد الله بن جرجس والذي احتوى تفصيلات هامة وشروح للتوزيع الجغرافي للمنطقة التي تأسست فيها مدينة المحلة الكبرى.

وكان موضع المدينة العربية على تل عال تفصله فروع النيل عن القرى المحيطة به وموضعها الآن حي سوق اللبن حيث بني المسجد العمري وقبة سعد الدين الأنصاري وفيها حاليا جامع المتولي ومسجد التوبة وجامع الغمري وعدد كبير من المساجد التاريخية والآثار الإسلامية ، وسميت في العصر الفاطمي محلة الكبراء لأنها صارت مقر إقامة الولاة والقضاة وشيوخ العرب.

وفي الشمال كانت توجد قرية هورين بهرمس وأحيانا تذكر في المراجع باسم بهرمس من توابع سمنود وهي على مسيرة ساعة سيرا على الأقدام من المحلة بسبب وجود النيل بينهما قديما ، وموقعها اليوم في المنطقة التي يحتلها موقف الزراعة ويمتد حيزها الزراعي في المسافة بين محلة البرج وسندسيس ، وكانت قرية إغريقية حديثة نسبيا بها كنيسة القديس جورجيوس للروم الملكانيين في ظاهر البلدة.

وفي الجنوب كانت قرية ديدوسيا القديمة التي ذكرها إميلينو في كتابه ويعني اسمها نبات التيل وكان الاسم يطلق على المنطقة كلها أما القرية فكانت تسمى في العصر الروماني باسم دا كالا وحرفت إلى دقالا ولذا أطلق العرب على مدينتهم أول الأمر اسم محلة ابن دقلا ثم تغير الاسم إلى محلة شرقيون ، ومن أشهر من ولد فيها الأنبا كيرلس الأول عمود الدين في عام 376 م.

ووجدت فيها توابيت فرعونية من عصر الأسرة 30 ، وعرفت القرية خلال العصور الإسلامية باسم سندفا حيث يمتد حيزها الزراعي حتى محلة أبي علي القنطرة وكفر الشيخ الحجازي وهي كفر حجازي الحالية شرقا ، والمنتصرية وهي في حوض العلو حاليا غربا ، وموضعها الآن حي صندفا وكانت فيها عدد من الكنائس منها كنيسة مارجرجس الأثرية وكنيسة الملاك وكنيسة السيدة العذراء.

ومنذ نشأة محلة الكبراء لم تملك زماما زراعيا مثل القرى لأنها كانت مقرا إداريا وظلت معزولة عن محيطها فترة فلم تنشأ فيها الجسور وإنما كان التنقل بالمراكب ، وفي عهد السلطان محمد بن قلاوون صارت عاصمة رسمية للغربية عام 1320 م ثم في عهد السلطان الصالح عماد الدين عام 1342 م اتصلت المدينة بقرية سندفا عند قنطرة المدبح وضمت إليها.

بلاد الأنصار

سقى الله أطلال المحلة ما صبا .. إلى ربعها المأنوس قلب مشوق

فطلت دموعا أو عيونا بتربها .. سيوف لحاظ أو سيوف بروق

هذه الأبيات للشاعر أبي الحسن علي بن محمد الساعاتي يتشوق فيها لمدينة المحلة الكبرى بعد غيابه عنها ويذكر في ثنايا القصيدة ذكرياته فيها ووصفه لربوعها ، وذلك على عادة الشعراء العرب في التغني بالماضي والبكاء على الأطلال حيث كانت كلمة محلة تعني منازل القبائل العربية كما يقول المقدسي ، وكان لا يطلق على القرية اسم محلة إلا إذا زادت عن مائة بيت أو عائلة من القبيلة تسكن معا في نطاق واحد.

وقد سكن المحلة منذ زمن مبكر عشائر الأنصار من قبائل الخزرج ومنهم آل الزغل حيث كان انتشارهم منها إلى القرى المحيطة مثل محلة الداخل وبني سعد في محلة أبي الهيثم وعشائر البقارية في كل من دار البقارية القبلية والبحرية ، ومن أشهر شخصياتهم الإمام جلال الدين المحلي وابن حجر الهيتمي وأقدم أثر لهم قبة سعد الدين الأنصاري بالمحلة وترجع إلى القرن الثاني الهجري.

ويوجد في مصر خمسون قرية فقط تسمى محلة وهي تعني مكان النزول وتأسست كلها في زمن متقارب قبل القرن الرابع الهجري وفي بقعة جغرافية محددة من شرق فرع دمياط عند محلة دمنة وحتى الساحل الغربي لفرع رشيد عند محلة نصر ، وتضم على سبيل المثال محلة القصب ومحلة مرحوم ومحلة مسير ومحلة بشر ومحلة زياد ومحلة أبو علي وأقيمت جميعها على تلال عالية لتجنب الفيضان.

وتقع كلها على خط عرض متقارب في منطقة وسط بين الأراضي الطينية جنوبا ومنطقة البراري والأحراش شمالا فكانت تصلح للرعي والزراعة معا ، وذكرت جميعا بأسمائها الحالية في إحصائيات الفاطميين وقوانين الدواوين والتحفة السنية والتربيع العثماني ، ولم يتكرر الاسم بعد ذلك مثل باقي مسميات البلاد الأخرى مثل كفر ونجع وكوم وميت وصفط وغيره والمنتشر بالمئات في ربوع مصر.

ومن خلال تتبع الأحداث التاريخية في تلك الحقبة نجد هذه القرى مرتبطة بحركة بعض القبائل العربية التي خرجت من الفسطاط تباعا وتوطنت في المناطق التي كان يسمح لها بالرعي فيها سابقا وفق نظام الارتباع وذلك في وسط الدلتا من بنا وأبو صير شرقا وحتى خربتا غربا ، وبمرور الوقت صارت هذه المرتبعات مستقرا للمعيشة ورباطا للجهاد وعرفت منازلهم الجديدة التي حلوا فيها بهذا الاسم العربي محلة.

ومنذ تأسيسها وحتى منتصف القرن التاسع عشر لم تكن المحلة الكبرى تملك زماما زراعيا لأنها نشأت لتكون مقرا إداريا وعسكريا لوسط الدلتا ولذلك كانت تذكر في كافة الوثائق بوصفها العاصمة ولا يحدد لها مساحة حيث كان ريفها موزعا على ثلاث زمامات هي هورين بهرمس والمنتصرية وسندفا وكانت تتبع من الناحية والزراعية كور السمنودية أو السخاوية حسب التقسيمات الفاطمية ثم الأيوبية.

أما سندفا فقد دخلت حيز المدينة وصارت من أحيائها وأما هورين بهرمس فقد بني على أنقاضها محلة البرج وأما المنتصرية فقد تحولت إلى قرية العلو ، وقد تأسست القرى حول مدينة المحلة بسبب موقعها المركزي تباعا في القرون الثلاثة الأولى ووردت بأسمائها الحالية في السجلات الرسمية منذ العصر الفاطمي ثم في قوانيين الدواوين والتحفة السنية والتربيع العثماني والقاموس الجغرافي.

في الغرب مباشرة تأسست قرية محلة الداخل وهي الدواخلية والمعتمدتين وهي المعتمدية حاليا وكل من دار البقارية البحرية والقبلية وهما الجابرية والعامرية حاليا ، وذلك على يد قبائل الحلف الجذامي المعروف باسم عرب شرقيون ، وكانت الكتلة الأساسية من عرب البقارية وهم تحالف من جذام والأنصار ثم تغيرت أسماء البلاد حديثا وفق أكبر العائلات كما كان متبعا في العصر العثماني والعصر الخديوي.

وفي الجنوب تأسست بلقينة على يد عرب بني كنانة وحلفائهم من عرب اليمن وجوارها محلة أبي الهيثم وهي الهياتم حاليا وذلك حول ضريح سيدي أبي الهيثم كثير مولى عقبة بن عامر الجهني وهو من الفقهاء المعروفين ، وإلى جوارها تأسست قرية سفط القدور على أنقاض قرية قديمة ثم تغير اسمها إلى صفط أبي تراب وهي صفط تراب الحالية ودفن فيها شيخ المصريين الصحابي عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي.

وفي الشرق تأسست كل من محلة أبي علي وهي محلة أبو علي القنطرة حاليا وكفر الشيخ الحجازي وهي كفر حجازي حاليا وذلك حول أضرحة عدد من الأولياء ، وفي الشمال مرتبع هذيل وكنانة في كل من ديار بني هاشم وهي ديرب هاشم حاليا ومنية هاشم وهي ميت الليت هاشم حاليا ومحلة أبي العطاف وهي عطاف حاليا ومحلة بني زياد وهي محلة زياد ومحلة حسن وذلك حول ضريح سيدي حسن بان الشهيد وسيدي محمد أبي الرايات وسيدي علي البواب.

ويقول علي باشا مبارك عن المحلة : ” إنها غاية في حسن الموقع وطيب الهواء ولأن للبقاع تأثيراً في الطباع فهى منبع كثير من الافاضل ومنشأ للعلماء الجهابذة الأماثل ويتميز أهلها بالتدين الشديد والخصال الحسنة ” ، وفي كتابه الخطط التوفيقية يفصل ذلك بمزيد من المعلومات فيقول :

” المحلة الكبرى هي قصبة كورة الغربية وأكبر مدنها بل لا يزيد عليها في الكبر من مدن الوجه البحرى إلا الإسكندرية وموقعها على ترعة الملاح فرع بحر شبين ويسكنها نحو خمسين ألف نسمة ومساحة ما تشغله من السكن مائتين وثمانين فدان واكثر ابنيتها بالآجر المتين على طبقة أو طبقتين أو ثلاث أو اربع.

وبها قصور مشيدة بالبياض النفيس ومناظر حسنة بشبابيك الخرط والزجاج ومفروشة بالبلاط والرخام وقيساريات وحوانيت وخانات وأسواق دائمة يباع فيها الأنواع المختلفة من مأكول وملبوس وغير ذلك وبها ديوان المركز والضبطية والبوسطة ومحكمة شرعية كبرى من إحدى عشر محكمة في مديرية الغربية كلها مأذونة بتحرير المبايعات والإسقاطات والأيلولات والرهونات ونحو ذلك.

وفيها مدينة لتعليم اللغات وفيها نحو أربعين مسجد غير الزوايا الصغيرة واكثرها عامر مقام الشعائر والجمعة والجماعة ، وفيها أربعة وعشرون سبيل لشرب الآدميين والبهائم بعضهم تابع للمساجد والآخر مستقل في داخل البلد وخارجها وفيها نحو خمسة وعشرون مكتبا لتعليم أولاد المسلمين القراءة والكتابة وبعضها تابع للمساجد والاخر مستقل. .

وفيها مكاتب لأطفال النصارى وفيها بيعة لليهود بحارة جامع النصر (العمري) تعرف بخوخة اليهود رممت سنة 1280هـ وهى على طبقتين ويسكنها بعض اليهود وقد بنوا لها حماما فوق تل بجوارها وجعلوه حلزونيا على ارتفاع ثلاثة عشر متراً وفيها كنيسة للاقباط بسويقة النصارى وهى قديمة وعلى دورين.

وبها معمل فراريج يستخرج منه كل سنة نحو مائة ألف فرخ وبها ثلاث دوائر لضرب الأرز وبها ثلاث ورش أحدها للمرحومة والدة الخديوي إسماعيل وورشتان للخواجة فرنسيس الإنكليزي عند قنطرة النيروز كانت معدة لإصلاح الوابورت وهى تعلق الخواجة فرنسيس الإنكليزي ، وأخرى فى محل ديوان المديرية سابقا وهى أيضا للخواجة فرنسيس المذكور.

وبها من الوابورات نحو السبعة بعضها لحلج القطن وبعضها للطحن ، من ذلك وابور حلاجة للخواجة متتياي بقرب السكة الحديد له بجواره قصر بجنينة ، وبجواره وابور حلاجة أيضا مشترك بين الخواجة سليم والخواجة حبيب بولاد ، وبقرب هذا وابوران للحلاجة للخواجة كارفل الإنكليزي وشركائه ، وبقرب السكة الحديد وابور حلاجة للخواجة إبراهيم الشافوري وبه محل سكناه ، وبقرب قنطرة بزوز وابور حلاجة للأمير حسين باشا يكن ، وبحارة المحجوب عند جامع أبي العباس وابور للخواجة موسى حنا على ترعة فى وسط البلد معّد لحلج القطن وطحن القمح.

وبها نحو عشرة بساتين بعضها نخيل خالص وبعضها يشتمل على أشجار الزيتون والفاكهة والأزهار وغيرها ويزرع بداخلها القصب وأنواع الخضر وفيها سواق معينة تديرها البقر ، من ذلك بستان الأمير محمد بيك المنشاوي وبستان ورثة المرحوم شكيب بيك وبستان المعلم يونان المعروف بسيدهم فى الجانب الشرقي لبحر الملاح وبستان محمد كاشف بحوض الوزيرية فى جنوب المدينة بنحو ثلاثة آلاف متر.

وبها نحو خمس وعشرين ساقية بعضها بأرض المزارع وبعضها داخل السكن ، بعد مائها عن سطح الأرض وقت انتهاء نقص النيل نحو خمسة أمتا ، وفيها أرباب حرف كثيرون من جميع الصنائع خصوصا صنعة الحرير ونسجه ففيها أنوال كثيرة لنسج عصائب الحرير وثياب الكريشة الحرير والملاءات وأكثر ما يباع فى القطر من ذلك ، وفيها تجار مشهورون يتجرون فى جميع بضائع القطر ومزارعون ، وزمام أطيانها نحو أربعة آلاف فدان ، وبالجملة فهى مدينة ذات شهرة عظيمة ولها ذكر فى كتب التواريخ ” ا.هـ.

المحلة فسطاط الدلتا

ولما تبينت المنية في القنا .. نكصت تنادي حين ضل الندا سعيا

فوليت عن ربع المحلة هاربا .. على أيلة ما تركب الجور والقصدا

هذه الأبيات للشاعر معلي الطائي والذي كان شاهدا على معركة المحلة التي دارت وقائعها عام 207 هـ بين جيش علي بن عبد العزيز الجروي وجيش أحمد بن السري ، وهو يسخر فيها من هزيمة ابن الجروي وفراره إلى طناح تاركا مقر قيادته في المحلة التي سقطت في يد غريمه وتعرضت للنهب والدمار.

وقد حفل كتاب الولاة والقضاة للكندي بذكر المحلة باسمها المعروف آنذاك وهو محلة شرقيون وسندفا في مواضع عدة في الكتاب حيث كانت المحلة نقطة الانطلاق لقمع الثورات المختلفة سواء كانت ثورات الأقباط أو ثورات القبائل العربية ، وبالتالي كانت أيضا هدفا أساسيا للثوار لأنها مقر السلطة المحلية الحاكمة.

وكانت المحلة حاضرة في كافة تلك الأحداث مثل ثورة الأقباط في سمنود وثورتهم في سخا وثورة البشموريين حيث كانت محطة للجيوش الأموية والعباسية ، لكن المعارك الضارية كانت تلك التي دارت مع القبائل العربية ومنها صراع ابن الجروي مع والي مصر السري بن الحكم وثورة جابر بن الوليد المدلجي.

وفي المحلة استطاع ابن الجروي خداع الوالي السري بن الحكم وتمكن من أسره بعد إغراق مركبه بين محلة شرقيون وسندفا ، وفيها أوقع الأفشين وهو من قواد المعتصم بالثائر العربي أبي ثور اللخمي وقتله بعد أن هزمه هزيمة قاسية ، وفيها عسكر أبو حرملة النوبي نائبا عن جابر المدلجي حيث تعرضت المحلة للنهب والسلب.

وفي العصر الفاطمي استقرت الأمور السياسية فترة من الزمن شهدت فيها المحلة انتعاشا اقتصاديا وطفرة في العمران وزيادة في مساحة المباني حتى جاءت الشدة المستنصرية والتي هاجمت فيها القبائل البربرية وسط الدلتا مع قبائل طيء بزعامة الأمير ناصر الدولة بن حمدان حيث استقل بالدلتا ومنع الإمداد عن القاهرة.

وفي عصر صلاح الدين ظهرت أهمية المدينة العسكرية حيث تتوسط المسافة بين القاهرة ودمياط حيث كان مرفأ دمياط من أهم موانيء البحر المتوسط وقتها ولذا كان الأكثر تعرضا لهجوم الفرنجة مرات متعددة لذا قرر صلاح الدين نقل أعداد من القبائل العربية للمرابطة في هذا الموضع لتكون خط الدفاع الاول ضد العدو.

وكلمة المحلة في الأصل تعني عند القبائل العربية معنى المنزل أو المستقر لكنها بعد الإسلام حملت أيضا معنى المرابطة أي مكان الرباط والاستعداد للجهاد وانتقل هذا المصطلح إلى القبائل المغربية فكان يعني الثكنة العسكرية المتنقلة ، وقد فرض موقع مدينة المحلة الكبرى على أهلها أن يكونوا في رباط دائم لأنها كانت خط الدفاع الأول للهجمات التي تعرضت لها الثغور الشمالية في دمياط والبرلس من قبل الروم خلال العصور الإسلامية المبكرة.

وبرزت أهمية الموقع الجغرافي مع بدء الحروب الصليبية حيث كانت القبائل العربية في الغربية تحت استنفار دائم ورصد المؤرخون جهادهم في عهد الدولة الأيوبية في معارك عدة منها حصار الفرنجة لدمياط في أول عهد صلاح الدين الأيوبي وخروجهم معه في العسكر المصري المشارك في معركة حطين وفتح القدس حتى إن السلطان أرسل رسالة إلى والي المحلة نصير الدين خضر بن بهرام للبشارة بالنصر وطلب الاحتفال بذلك في المحلة.

وذكر شهاب الدين ابن فضل الله في كتابه مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ذلك الدور الذي قام به التحالف القبلي المكون من طيء ولواته وعذرة ومدلج وكنانة وعدي ودورهم في الدفاع عن دمياط ، وذكر المؤرخ الدكتور محمود محمد السيد في كتابه تاريخ القبائل العربية في عصر الدولتين الأيوبية والمملوكية مشاركتهم في صد الحملة الصليبية الخامسة في عهد الملك الكامل ثم دورهم الكبير في معركة المنصورة ومهاجمة الأعداء بالسفن من بحر المحلة.

وعندما هدد المغول الديار المصرية ورأى السلطان سيف الدين قطز تراخي المماليك عن المواجهة واحتجاجهم بقلة النفقات أرسل المبعوثين لاستنفار القبائل العربية في الشرقية والغربية تحديدا حيث هرع شيوخ العرب لنصرته وأجابوا داعي الجهاد ، ووافته القبائل في كامل عتادها وسلاحها عند الصالحية في أكثر من أربعين ألف مقاتل وهو ما يعادل نصف عدد الجيش الذي خرج إلى معركة عين جالوت وحقق الانتصار التاريخي الكبير على المغول.

ولا شك أن هذه الروح قد تركت أثرا في الوجدان الجمعي لأهل المحلة وشكلت جانبا هاما من شخصيتهم حيث الاعتداد بالنفس والأنفة من الظلم فكانت المدينة مركزا دائما للثورات ضد الطغاة من الحكام طوال عصورها التاريخية كما كان نضالها معروفا ضد الحملة الفرنسية والذي قدمت فيه تضحيات أسطورية وكذلك دورها الوطني في مقاومة الاحتلال البريطاني ولا عجب في ذلك لأن المحلة تأسست في الأصل من معسكر يحيط بمقابر شهداء الفتح الإسلامي.

الأسماء والمسميات

عرفت المحلة عند المؤرخين بأسماء مختلفة تبعا للتطور الإداري والعمراني المستمر خاصة المراجع العربية المبكرة خلال القرون الثلاثة الأولى ، في كتاب أحمد بن يوسف الكاتب المتوفي عام 340 هـ جاءت باسم المحلة دون إضافات أو ذكر لأقسامها وتوابعها وقد كان المؤلف أحد كبار الإقطاعيين فيها ، وفي كتاب الولاة والقضاة للكندي المتوفي عام 350 هـ جاءت دائما في كل المواضع باسم شرقيون وسندفا حيث الفصل التام بين المدينتين.

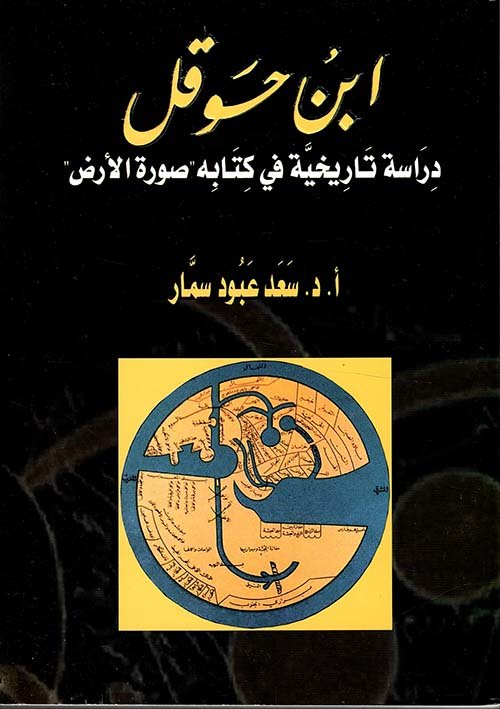

وفي كتاب صورة الأرض لابن حوقل المتوفي عام 367 هـ جاءت باسم محلة شرقيون بينما ذكرها المقدسي الرحالة المتوفي عام 380 هـ باسم المحلة الكبرى وذكر أنها تتكون من شطرين إحداهما سندفا على الجانب الآخر من النيل ووصف المدينتين والمساجد ، أما في العصور التالية ابتداء من الفاطميين ثم الأيوبيين والمماليك فقد عرفت في كافة الكتب والمراجع باسم المحلة الكبرى مع الإشارة لأجوارها مثل بهرمس وسندفا والمنتصرية ومحلة البرج.

وفي المراجع القبطية تعددت أسماؤها أيضا حيث جاءت باسم ديدوسيا في تاريخ حنا النقيوسي عند ذكر البابا ثاؤفيلس وابن أخته البابا كيرلس قاصدا بها منطقة الكنائس والأديرة في المنطقة وموضعها في سندفا القبطية ، أما في كتاب قاموس القديسين فجاء في سيرة البابا كيرلس عمود الدين أن ديدوسيا هي محلة البرج فيقول : ” سيم ثاؤفيلس بابا الإسكندرية وعاشت أخته في بيت للعذارى حتى تزوجت برجلٍ تقيٍ من محلة البرج (ديدوسيا) شمال المحلة الكبرى “.

وفي تاريخ الكنائس والأديرة لأبي المكارم بن جرجس يذكرها باسم محلة دقلا وأنها من توابع كرسي سخا ويعتبرها مع سندفا مدينة واحدة واعتبر كنائس سندفا من المحلة لكنه يفصل ريف سندفا وحده بما فيه من كنائس ، وفي كتاب إيميلينو ينقل عن شمبليون وفانسليب أن اسمها القبطي تيشايري لكن في كتاب البيعة المقدسة ذكرت دوما بالمحلة مع الإشارة إلى سندفا القبطية التي لم تكن من الأسقفيات حتى العصر الفاطمي ثم صارت أسقفية في العصر الأيوبي.

واسم ديدوسيا يطلق على الإقليم كله ومنه التل الموجود غرب النيل مقابل كل من بهرمس اليونانية وداكالا القبطية الموجودين بناحية الشرق ، وفي هامش موسوعة تاريخ أقباط مصر جاء شرح مكونات المدينة حيث الاسم الروماني القديم دا كالا باللغة اللاتينية ولذا سميت محلة دقلا ويقال لها محلة شرقيون ثم أضاف : ” وحينما أتت جحافل قبائل الغزاة العرب المسلمين لغزو مصر أقاموا على تل ديدوسيا القريب من المدينة وأسموها محلة الكبراء “.

وأقدم ذكر لمدينة المحلة باسمها المعروف جاءت في كتابات حنا النقيوسي وهو من أساقفة الكنيسة القبطية في القرن السابع الميلادي وكان معاصرا لوالي مصر عبد العزيز بن مروان أي بعد ربع قرن فقط من الفتح الإسلامي ، وقد ذكرها مرتين إحداهما بالوصف المترجم (مجمع الأقوام) أي المنزل أو المحل وذلك عند ذكر معركة سمنود بين العرب والروم والثانية باسمها العربي الذي عرفها به مع التنويه إلى اسمها القديم حتى لا يختلط الأمر على القارىء فأكد على أنها كانت تدعى ديدوسيا.

يقول النقيوسي : ” وأرسل الفتاة الصغيرة إلى دير العذارى لتقيم هناك حتى زمن الزواج ثم زوجها رجلا من مدينة محلا وهي في شمال مصر التي كانت تسمى من قبل ديدوسيا ، وهناك ولد القديس كيرولس الكوكب العظيم الذي أضاء في كل مكان بتعاليمه لابسا روح القدس الذي كان بطريركا بعد القديس ثاؤفيلس خاله ” ، ومن المعلوم أن المحلة وقت كتابة ذلك كانت تتكون من قسمين قرية قبطية قديمة تدعى ديدوسيا وهي التي سماها العرب سندفا وقرية عربية هي شرقيون تأسست على التل المقابل لها.

وفي كتاب عالم الآثار الفرنسي إيميلينو جغرافية مصر في العصر القبطي طرح اسما آخر هو تيشايري ، وبهذا أصبح لدينا جملة من الأسماء وهي المحلة تيشايري سندفا شرقيون ديدوسيا دقلا ، لكنها كلها تدور في فلك واحد لأن المحلة وسندفا وشرقيون هي أسماء أطلقها العرب بينما كانت ديدوسيا وتيشايري ودقلا (داكالا / تكلا) أسماء قبطية ورومانية قصد بها أقرب حوض زراعي (ابن تكلا) واسمها الرسمي القبطي تيشايري بينما كلمة ديدوسيا تعني نبات التيل وهو وصف عام للإقليم ، يقول ايميلينو :

” المحلة : يوجد اسم هذه المدينة في القواميس القبطية العربية وفي تاريخ حنا النقيوسي (القرن السابع الميلادي) ، وتضعها القواميس بين سخا وبنها ويذكر النقيوسي أنها محل ميلاد القديس كيرلس عمود الدين وحيث تحدث عن رعاية البابا أثناسيوس للقديس ثاؤفيلس ـ البطريرك ـ في المستقبل والاهتمام بأخته قال : وقد أرسلها إلى دير للعذارى إلى أن تكبر وتتزوج ثم تزوجت من أحد سكان المحلة وهي مدينة في شمال مصر وكانت تسمى ديدوسيا وفيها كانت ولادة القديس كيرلس.

وكانت كل الأسماء التي تبدأ بمحلة كانت في مصر السفلى (الدلتا = وجه بحري) ، وكان اسم المحلة في القبطية تيشايري كما ذكره شمبليون وكيرشر وفانسليب وتسمى اليوم المحلة الكبيرة وبالاختصار المحلة الكبرى وكانت عاصمة الغربية ولكن اليوم (1892 م) ترتبط بسمنود وحاليا تابعة للغربية وعاصمتها طنطا ، ويوجد على الأقل 59 مكان في مصر يحمل اسم محلة وهي موجودة كلها في كتاب تعداد مصر مع ملاحظة أنني لا أستطيع القول بأن كلمة محلة هي ترجمة للكلمة القبطية تيشايري “.

أحداث وشخصيات

العصور القديمة : ذكرت كل من ديدوسيا وبهرمس وداكالا وتيشايري في المراجع القبطية والرومانية عند الوصف الجغرافي أو التقسيم الكنسي للمنطقة لكن لا يوجد في أي مرجع ذكر لأي أحداث أو شخصيات ما عدا حدث وحيد وهو إرسال أخت البابا ثاؤفيلس إلى دير للعذارى بالقرب من المنطقة ثم زواجها بعد ذلك من رجل من ديدوسيا لتنجب البابا كيرلس عمود الدين وذلك في القرن الرابع الميلادي وذكر ذلك مرجع واحد هو تاريخ حنا النقيوسي فقط.

عصر الولاة والفاطميين : تركز تاريخ المحلة في تلك الفترة على الصراعات السياسية والعسكرية التي قادها زعماء القبائل العربية للسيطرة على الدلتا مثل عبد العزيز بن وزير الجروي وجابر بن الوليد المدلجي وكذلك قيام ولاة الغربية المتعاقبين بغزو القاهرة والاستيلاء على الوزارة ، ومن أهم الأحداث ثورة البشموريين التي انتفض فيه العرب والقبط واحتلوا المحلة بقيادة ابن عبيدس الفهري وأبي ثور اللخمي قبل هزيمتهم من قبل المعتصم.

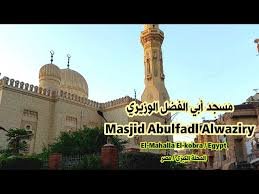

عصر الأيوبيين والمماليك : في هذه الفترة تحفل المراجع العديدة بأسماء وتراجم المئات من أبناء المحلة الكبرى من أدباء وشعراء وكتاب وفقهاء ومتصوفة وقضاة وتجار وعلى رأسهم أصحاب المساجد الكبرى المعروفة فيها الحنفي والغمري والطريني والحريثي والمحلي والمالكي والوزيري والجندي ، ومن خلال السير الذاتية يتضح لنا طبيعة تلك الفترة حيث الازدهار الاقتصادي والعلمي ودور المدينة في الحياة السياسية والثقافية والاجتماعية.

عصر العثمانيين : في هذه الفترة تاريخ المدينة واضح وضوح الشمس بكافة تفاصيله وذلك من خلال الوثائق العثمانية وحجج الأوقاف والعقود المسجلة في دار الوثائق القومية وفيها أسماء العائلات الكبرى وأهم التجار والصناع والوصف المعماري للمدينة وأسواقها المتعددة التي تجاوزت عشرين سوقا متخصصة بالإضافة إلى الوكالات والقياسر والأسبلة والحمامات بل وحتى أسماء الدكاكين الكبرى ورصد حركة بيع العقارات ووقف الأوقاف المختلفة.

العصر الحديث : ويبدأ مع ثورة المحلة ضد الفرنسيين بعد أن دمروا الصناعة فيها ثم عودة الحياة إليها بعد إنشاء فابريقة النسيج في عهد محمد علي باشا ثم انتشار المحالج المتنوعة وبعد ذلك تأسيس شركة مصر للغزل والنسيج على يد طلعت حرب مع روح المقاومة الشرسة للاحتلال البريطاني ، وتدريجيا تحولت المحلة إلى أكبر تجمع صناعي وعمالي في الدلتا وتوسعت باطراد باتجاه الشرق وتزامن ذلك مع دور وطني وسياسي حافل ومميز.

وحفلت المحلة الكبرى في العصور الإسلامية بعدد من الشيوخ والعلماء المعروفين والذين تصدروا القضاء والفتوى والتدريس والإمامة والتأليف في المحلة والقاهرة والحرمين الشريفين ، ذلك أنها كانت تعرف باسم الوزارة الصغرى وكانت محل كبار الأمراء والشيوخ الذين اهتموا بالتعليم وأوقفوا عليه النفقات.

ومن أشهر علماء المحلة الإمام جلال الدين أبو عبد الله محمد بن شهاب الدين أحمد بن كمال الدين محمد بن إبراهيم بن أحمد بن هاشم العباسي الأنصاري المحلّي (791 هـ ـ 864 هـ) ، وهو فقيه شافعي تتلمذ علي الإمام ابن حجر العسقلاني وألف كتابه المشهور تفسير الجلالين والذي أكمله تلميذه جلال الدين السيوطي ..

ومنهم الإمام سراج الدين أبو حفص عمر بن رسلان بن نصير بن صالح بن عبد الخالق بن عبد الحق الكناني البلقيني (724 هـ ـ 805 هـ) تولى منصب إفتاء دار العدل ويعادل مفتي الديار المصرية وذلك في عهد السلطان برقوق ، وقد نبغ من أولاده الفقيه جلال الدين البلقيني (762 هـ ـ 827 هـ) صاحب المؤلفات المعروفة.

ومنهم المؤرخ الجليل شيخ الإسلام الإمام شهاب الدّين أبو العبّاس أحمد بن محمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السّعدي الأنصاري الشافعي (909 هـ ـ 974 هـ) ، تتلمذ علي يد شيخ الإسلام زكريا الأنصاري وقام بالتدريس في المحلة والقاهرة ومكة المكرمة حيث جاور فيها حتى وفاته وله مؤلفات غزيرة في التاريخ .

ومنهم الشيخ القاضي أحمد بن عبد اللطيف بن أحمد بن شمس الدين علي البشبيشي الشافعي (1041 هـ ـ 1096 هـ) ، ولد في بشبيش وتنقل بين المحلة والقاهرة والحجاز ، تصدر للإقراء والتدريس بالجامع الأزهر واجتمعت عليه الأفاضل وحج وأقام بمكة يدرس وانتفع به جماعة من أهلها وأثنى الناس عليه وعلى فضائله.

ومنهم الأديب والمؤلف القاضي بهاء الدين أبو الفتح محمد بن أحمد بن منصور الأبشيهي المحلي (790 هـ ـ 852 هـ) ، ولد في أبشواي وعاش في المحلة والقاهرة وتولى القضاء ، وجاءت شهرته بسبب كتابه المستطرف في كل فن مستظرف والذي حوى كثيرا من نوادر القصص الغريبة بأسلوب أدبي شيق وجذاب.

مدينة الإسلام

أجمعت مراجع التاريخ وكتب السير الذاتية والأنساب والتصوف على أن تأسيس مدينة المحلة الكبرى كان على يد عشائر من الأنصار وذلك في القرن الاول الهجري وكان لفظ المحلي يعني الأنصاري ، وذكرت كتب الحديث وعلم الرجال أربعة من الولاة الذين تولوا ولاية أسفل الأرض والمحلة وهم مسلمة بن مخلد الخزرجي ورويفع بن ثابت النجاري وسعد بن قيس الساعدي وعبد الله بن أبي حذيفة العدوي حيث ينتمي ثلاثة منهم إلى الأنصار.

ولذا كانت العلاقة بين المحلة الكبرى والمدينة المنورة وثيقة طوال العصور الإسلامية خاصة وقد كانت مصر والحجاز ضمن دولة واحدة في عهد كل من الطولونيين والإخشيديين والفاطميين والأيوبيين والمماليك والعثمانيين أي قرابة ألف عام ، ورصد المؤرخون عددا كبيرا من الهجرات المتبادلة بين المدينة والمحلة لأسباب سياسية واقتصادية وكذلك انتقالات فردية لأغراض التجارة وطلب العلم ذكرهم ابن حجر والسخاوي بالتفصيل.

وكما كانت المدينة هي حامية الإسلام ومأوى الدعوة كانت المحلة قلعة من قلاع الجهاد ومركزا من مراكز نشر الإسلام واللغة العربية في شمال مصر ، وقد تغير اسم المدينة من اسمها القديم يثرب الى اسم جديد يحمل معنى الاستقرار والعمران وهو أيضا ما حدث في حالة المحلة حيث الاسم العربي لها يعني المنزل والمستقر والوطن وكما حفلت المدينة بعدد من المساجد مثل المسجد النبوي وقباء والقبلتين كانت المحلة حافلة بأكثر من خمسين مسجدا.

وتشابهت البلدان في كثرة الشيوخ والعلماء خاصة المنتقلين بينهما والذين جاء ذكرهم في كتاب التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة وكتاب العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين ، وقد كانت المحلة سباقة عن غيرها من مدن مصر في اللحاق بركب المدينة النبوية حيث كان الفارق الزمني عشرين عاما فقط بين بناء المسجد النبوي والمسجد العمري بالمحلة والذي يجاوره ضريح واحد من أبناء المدينة المنورة وهو سيدي سعد الأنصاري.

طوال العصور الإسلامية ظلت القاهرة المركز الأهم لنشر الثقافة العربية الإسلامية في مصر لكنها لم تكن الوحيدة حيث نشأت مراكز أخرى تكمل عملها ومن أهمها مدينتان إحداهما كانت في الدلتا وهي المحلة والثانية في الصعيد وهي البهنسا ، وتمتعت المدينتان بحضور قوي في التراث الإسلامي من خلال المؤلفات العديدة كما كانت كل منهما مركز الأحداث السياسية ومقر القبائل العربية الأهم.

ومن الطريف أن درجة كبيرة من التشابه بينهما حاضرة في كل النواحي وكأنهما توأم تاريخي ، من ناحية التكوين تأسست المحلة على الضفة الغربية لبحر المحلة مقابل قرية ديدوسيا القبطية ذات الكنائس القديمة والتي أطلق عليها العرب اسم صندفا ، وتأسست البهنسا على الضفة الغربية لبحر يوسف مقابل قرية أوكسرنيخوس القبطية ذات الكنائس القديمة وأطلقوا عليها أيضا اسم صندفا !!

ومن ناحية السكان تأسست المحلة من عشائر أهل الراية وأهمهم الأنصار وأبرز شخصية فيهم سعد بن قيس الخزرجي صاحب المسجد والضريح في وسط المدينة العربية والمعروف بلقب سيدي سعد الدين الأنصاري ، وتأسست البهنسا من عشائر أهل الراية وأهمهم قريش حيث أطلق المؤرخون على المنطقة المجاورة بلاد قريش وفيها مسجد ومقام سيدي الحسن الصالح بن زين العابدين بن الحسين.

في كلا المدينتين مقابر نسبت لشهداء الفتح الإسلامي وعدد من المساجد من مختلف العصور الإسلامية ، وطريقة تأسيس كل منهما جاءت وفق التخطيط العمراني للمدن العربية التي تتمحور حول المسجد الكبير في وسطها ، وفي كلا المدينتين رصد المؤرخون عددا كبيرا من الفقهاء والمحدثين والشيوخ والمتصوفة بصورة تفوق أي مدينة صغيرة أخرى وكان لهم دور علمي كبير في زمنهم.

كلا المدينتين اشتهرت بالبراعة في التجارة وبوفرة المحصولات الزراعية والأهم إنتاجهم في مجال النسيج والحرير والأقمشة ، وخلال العصور الإسلامية كانت المحلة عاصمة الوجه البحري وكانت البهنسا عاصمة الوجه القبلي ليس في المجال السياسي فقط وإنما في كافة المجالات التجارية والإدارية والعسكرية والتعليمية ، وأخيرا فقد غربت شمس كل منهما مع مطلع العصر الحديث.

التاريخ المتصل والهوية التاريخية

المحلة الكبرى هي واحدة من المدن المصرية القليلة التي تملك تاريخا تفصيليا متصلا من لحظة تأسيسها في زمن الفتح الإسلامي وحتى يومنا هذا ، وهذا التاريخ مختلف قليلا عن التاريخ الرسمي الذي كتب في العاصمة من وجهة نظر الحكام لأنه يرصد في المقام الأول حياة البشر العاديين من تجار وصناع وشيوخ وموظفين لذا فهو أقرب لروح الواقع أو على الأقل يعطينا زاوية رؤية أوسع من النظرة التقليدية.

ولا شك أن لكل مدينة مصرية روحها المستمدة من طبيعة سكانها حيث تميزت المحلة الكبرى طوال تاريخها بالجمع بين أمرين وهما الروح الدينية الجارفة والبراعة في التجارة والصناعة ، وليس أدل على ذلك من أن المساجد التاريخية الكبرى في المدينة لم تبن بواسطة الحكام مثلما حدث في القاهرة وإنما تمت على يد أبنائها ممن جمع بين العمل في مجال الاقتصاد والتبحر في مجال العلم والأدب والشعر والكتابة معا.

ابن كتيلة الحنفي وشهاب الدين الطريني وشمس الدين الغمري وأبو الفضل الوزيري وولي الدين المحلي وأبو العباس الحريثي وغيرهم ، كل هؤلاء من أصحاب الآثار الباقية من أهل المحلة وليس غريبا على البلدة لأنها منذ القدم شهدت هذا السمت فقد كان من أوائل أعيانها في العصر الطولوني أحمد بن يوسف الكاتب ومن آخرهم في العصر العثماني الشريف المغربي وكلاهما جمع بين براعة التجارة والروح الإسلامية.

وحتى الآثار والأوقاف العديدة من مساجد وقياسر وحمامات وأسبلة والتي بناها الأمراء الجراكسة في العصر العثماني كانت بصفتهم مواطنين من أبناء المحلة ولدوا فيها وعاشوا حياتهم بها وبنوا مدافنهم في مقابرها وليس لأنهم حكام طارئين عليها ، وقد امتد ذلك للعصر الحديث حيث نرى آثار كل من نعمان باشا الأعصر وعلي بك الشيشيني وعبد الحي باشا خليل والحاج أبو العينين قادوس وكلهم من رجال الاقتصاد.

برهان الدين المحلي رئيس التجار في المدينة هو الذي أعاد ترميم جامع عمرو بن العاص بالفسطاط عندما سقطت جدرانه وهو التاجر الذي امتدت تجارته من الهند إلى إيطاليا ، والشيخ أبو العباس الغمري بنى وعمر أكثر من خمسين مسجدا في القاهرة والمحلة وميت غمر وغيرها من المدن ، ربما كانت تلك هي المعادلة الصعبة في الدمج بين الفلسفة الروحية والنجاح في الحياة وجمعت بين الأصالة والمعاصرة.

المحلة الكبرى هي المدينة التي تلاقى فيه الشامي والمغربي حرفيا بسبب الازدهار التجاري والصناعي طوال العصور الإسلامية المتعاقبة حيث رصد المؤرخون موجات من الهجرات المتتالية كان أولها في العصر الفاطمي عندما قامت القبائل المغاربية من عرب وبربر باحتلال المحلة أثناء الشدة العظمى وتوسعت لذلك المحلة باتجاه الجنوب في منطقة الوراقة وأيضا في محلة البرج التي نشأت على أنقاض بهرمس القديمة وسميت على عشيرة بني البرج بن مسرح بن جلاس بن الأرت وهي فرع من جديلة التي تنتسب إلى قبيلة طيء العربية.

وتسببت الحروب الصليبية في نزوح أعداد كبيرة من الشوام إلى المحلة ومنهم طائفة سريانية انتقلت إلى سنباط ثم إلى المحلة وطائفة أرمنية استقرت في سندفا بعد اتفاق تنازل الوزير بهرام الأرمني عن السلطة نظير احتفاظ طائفته بأملاكها ، ومع الاضطرابات الكبرى في المغرب نزح للمدينة أعداد من الأندلسيين والمغاربة خاصة من عشائر الأنصار لوجود قرابة قديمة لهم في المحلة وكذلك نزحت جالية يهودية استقرت في المدينة وعملت في مجال النسيج ، ومع توحيد الشام ومصر في عصر الأيوبيين تزايدت هجرة الشوام للعمل في تجارة الحرير.

وفي العصر المملوكي صارت المحلة مركزا هاما من مراكز التجارة والصناعة فاستقرت في المحلة أعداد كبيرة من التجار من الشام خاصة من نابلس وحلب بينما تزايدت هجرة المغاربة والأندلسيين بعد سقوط غرناطة وهجوم الأسبان على سواحل تونس والجزائر ، وفي العصر العثماني قام حكام المغرب بمصادرات أدت إلى هروب التجار بأموالهم واستقرارهم في المدن المصرية ومنها المحلة كما أنشأ التجار الشوام وكالات دائمة لهم في دمياط والمحلة واستقر بعضهم في المدينة حيث سيطر التجار الشوام والمغاربة على الحركة التجارية في المحلة.

وقد اشتهر الشاميون بتجارة الأقمشة والحرير بينما عرف المغاربة بالصناعات مثل الصابون والزيوت ، وذكر الدكتور حسام عبد المعطي في كتابه العائلة والثروة البيوت التجارية المغربية في مصر العثمانية أسماء العائلات الأندلسية والمغربية في الأقاليم ، وفي كتابه ورسالته العلمية الشوام في مصر منذ الفتح العثماني حتي أوائل القرن التاسع عشر ذكر الدكتور السيد سمير عبدالمقصود استقرار عدد كبير من العائلات الشامية المعروفة بالنشاط التجاري والحرفي الصناعي في الغربية وذلك في كل من طنطا والمحلة الكبرى ومحلة حسن.

والمتأمل في تاريخ المحلة الكبرى خلال العصور الإسلامية يظن أنها مدينة دراويش منعزلين عن الحياة من كثرة الشيوخ الذين ذكرتهم كتب السير الذاتية ، لكن الحقيقة خلاف ذلك فقد كان معظم هؤلاء الشيوخ ينحدرون من عائلات تعمل بالتجارة والصناعة بل إن عددا من كبار القضاة والأدباء والشعراء والفقهاء في المحلة كان بالتوازي يعمل في مجال النسيج أو الخياطة أو تجارة الحرير والأقمشة أو يملك وكالات للحبوب والغلال.

وقد رصد المؤرخون ثراء أبناء المحلة من كبار التجار ومنهم على سبيل المثال برهان الدين المحلي الذي اقترض منه السلطان برقوق مبلغ ألف ألف دينار لتمويل حملته على الشام لمواجهة تيمورلنك ، وفي عهد الناصر فرج يذكر ابن تغري بردي أن يلبغا أحد أمراء المماليك داهم المحلة واستولى على ثلاثمائة قفة فلوس من إبراهيم البديوي كبير التجار فيها.

ومن المعروف أن المساجد الكبرى في المحلة وملحقاتها من المدارس والتكايا والأسبلة لم تكن من بناء الأمراء والملوك كما حدث في القاهرة وإنما بنيت جميعها بأيدي أبنائها الذين جمعوا بين العمل بالتجارة والاشتغال بالعلم ، كلها من إنشاء عائلات المحلة مثل الغمري والطريني وولي الدين المحلي وابن الجندي وابن العجيمي والحريثي وأبي الفضل الوزيري في عصر المماليك أما الأمراء فقد قاموا بإنشاءاتهم في الفترة العثمانية.

ولا شك أن ازدهار الحركة التجارية والصناعية في المدينة هو الذي جعلها متميزة في مجال التعليم فخرجت عددا كبيرا من الشيوخ جعلت المحلة مركزا للثقافة الإسلامية في الدلتا بل تعدى ذلك إلى هيمنة أبناء المحلة على القاهرة نفسها فسيطروا على المناصب الكبرى في العاصمة طوال العصر المملوكي في كل من مجالات القضاء والتدريس والإفتاء والخطابة والإمامة في المساجد الكبرى ومشيخة خانقاوات الصوفية.

وظهرت من المحلة عائلات بعينها تعاقب أبناؤها على المناصب الكبرى في القاهرة طوال ثلاثة وأربعة أجيال متتالية مثل عائلة البلقيني والمحلي والسيرجي والزبيري والشيشيني والأموي والأقصري والسعدي والأنصاري والوجيزي ، وهؤلاء بالتبعية يتحولون إلى طبقة ثرية تعمل مجددا بالتجارة والصناعة وتغذي المحلة مرة أخرى بوفرة من الأموال ومن ثم يرتفع المستوى الاقتصادي ويرتفع معه مستوى التعليم وهكذا.

ولكل مدينة مصرية شخصيتها المميزة التي نبعت من جغرافيتها وتاريخها والظروف التي صاحبت نشأتها ، وقد كانت المحلة الكبرى منذ يومها الأول مدينة الإسلام وقاعدة الشيوخ والعلماء والمتصوفة والمجاهدين والشهداء ، ويكفيها فخرا أن منها علم من أعلام التفسير وهو الإمام جلال الدين المحلي الأنصاري مؤلف تفسير الجلالين الذي أكمله من بعد تلميذه جلال الدين السيوطي.

شارع سعد زغلول في المحلة الكبرى يشبه تماما شارع المعز لدين الله الفاطمي بالقاهرة إلا أنه كان فيما مضى فرعا من النيل تبنى المساجد على شاطئيه وشواطىء ترعة الملاح وبحر اليماني ، هذه المساحة الصغيرة من الأرض في كل من سوق اللبن والوراقة وصندفا والمنشية وأجوارهم تحوي أربعين مسجدا أثريا تعطينا صورة عن كافة العصور الإسلامية المتعاقبة على البلدة.

في البداية سعد الدين الأنصاري وأبو الحسن العباس والرديني وأبو سيفين والعمرية وهي أقدم المساجد ، ثم نمر على الشيوخ الكبار الحنفي والغمري والطريني وهم أعلام التصوف والفقه المشهود لهم بالفضل والصلاح ، ومن الأولياء حسن الأقرح وسيدي خلف وعلي المحلي وهو من رجال القرن العاشر ثم سيدي حسن البدوي عمدة المتصوفين وشيخ العلماء في القرن الحادي عشر الهجري.

مسجد أبي العباس الحريثي البكري وأبي الفضل المالكي ثم جامع أبي الفضل الوزيري وبه ضريح الولي الأكرم أبي عبد الله النفيس بن الأسعد فضائل ثم مسجد الشيخ زهير والشيخ أبي القاسم والشيخ السمسار والشيخ الصياد ، وفي نواح متناثرة تنتشر مساجد الأمراء الأمير عاصي والأمير مراد والأمير بالي والأمير سبح الله وعلى رأسهم مسجد الأمير جاويش صاحب العمران الكبير في المنشية.

وفي الأطراف نجد جامع الشيخ محمد ذلك الولي القادم من الصعيد وسكن في شمال البلدة حيث منشية السلام ، وفي سائر النواحي نجد مساجد سيدي محمد المحجوب وسيدي المنسوب ومسجد ولي الدين الجندي وعبد ربه الشرنوبي والشريف المغربي ثم جامع محمد اليماني في أقصى الشمال وجامع مصطفى الششتاوي في الجنوب وهو جد العلامة الفقيه الشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله.

التطور العمراني وطبيعة السكان

لا زالت أحياء المحلة الكبرى تعبر في تقسيماتها الإدارية عن مراحل التطور التاريخي والتوسع العمراني للمدينة ، حي صندفا هو القرية القبطية القديمة التي أطلق عليها ديدوسيا ودقلا في العصور القديمة وكانت تقع على الضفة الجنوبية الشرقية لفرع النيل الذي كان يسري في موضع شارع سعد زغلول حاليا ، وفي الشمال الغربي منها على الناحية المقابلة من النهر حيث حي سوق اللبن حاليا نشأت المدينة العربية محلة الكبراء في المنطقة المحصورة بين مقابر سيدي خلف شمالا ومقابر سيدي حسن البدوي جنوبا ، وفي هذه المنطقة معظم المساجد الأثرية التاريخية مثل مسجد العمرية وجامع المتولي وقبة الأنصاري.

وبمحاذاة النيل وقتها امتد العمران في العصر الفاطمي باتجاه الجنوب الغربي وموضعه الآن حي الوراقة وقيل إن اسمها من التوريق أي الفصل بين المدينتين وفي وسطها المسجد الفاطمي المعروف بالغمري ، وفي الشمال الشرقي نشأت المحلة المملوكية على يد الأمير شهاب الدين اليغموري وموضعها حي المنشية القديمة حاليا ، وهذا يعني أن المدينة القديمة قد تضاعفت عمرانيا وسكانيا أربع أضعاف خلال العصور الإسلامية لكن ذلك لا يقارن باتساعها في العصور اللاحقة ، في عهد أسرة محمد علي بدأ العمران يزحف إلى الجانب الشرقي من بحر الملاح فنشأت محطة السكة الحديدية والمحالج والمضارب ثم وابور النور والجسور.

ثم كانت الطفرة الكبرى على يد المؤسس الحقيقي لمدينة المحلة التي نعرفها اليوم وهو طلعت باشا حرب عندما أسس شركة مصر للغزل والنسيج والتي تشكل مبانيها وملحقاتها ومساكنها ومرافقها ربع مساحة المحلة الحالية بالإضافة إلى ما بناه رواد العمران من أمثال عبد الحي خليل ونعمان الأعصر والشيشيني ، وفي العصر الجمهوري دخلت قرية محلة البرج في زمام المدينة وصارت أحد أحيائها ثم امتد العمران شرقا ليشغل كل المنطقة المحاذية للبحر وللسكة الحديدية حتى وصل العمران إلى قرية محلة أبو علي وكفر حجازي خاصة مع إنشاء المنطقة الصناعية على طريق المنصورة وربما تتوسع في المستقبل لما هو أكثر.

ومدينة المحلة الكبرى هي رابع أكبر مدينة مصرية في عدد السكان بعد كل من القاهرة الكبرى والإسكندرية وبورسعيد طبقا لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة عام 2016 م ، ويليها في الترتيب بعد ذلك كل من السويس وطنطا والمنصورة وأسيوط وبقية عواصم المحافظات وهي بذلك أكبر مدن الدلتا سكانيا ، ويرجع السبب في ذلك إلى كونها أحد أهم معاقل صناعة الغزل والنسيج في الوطن العربي وهي صناعة كثيفة العمالة ومرتبطة بتجارة الملابس والأقمشة مما خلق في المدينة مجتمعا عماليا هو الأكبر في مصر حيث كان يعمل في هذه الصناعة أكثر من نصف سكان المدينة سواء في شركات قطاع الأعمال أو القطاع الخاص أو مئات المصانع الأهلية الصغيرة أو المشاغل الموجودة في البيوت.

وقد أدى ذلك إلى ارتفاع درجة الوعي السياسي في المدينة التي عرفت دوما بالمزاج المعارض للأنظمة الحاكمة وذلك على العكس تماما من الأرياف المحيطة بها والتي توالي الحكومة تلقائيا ، ففي خلال ثلاثين عاما من عام 81 م وحتى 2011 م كان من النادر أن يفوز مرشح الحزب الوطني في المحلة وإنما كان ممثلها في البرلمان من المعارضة أو من المستقلين بل إن انتخابات النقابات العمالية كانت أهم بكثير من البرلمان ، وفي الأحداث السياسية الساخنة تتصدر المدينة بؤرة المشهد بالطبع والذي وصل ذروته في يوم 6 أبريل عام 2008 م عندما قرر أكثر من 27 ألف عامل وأكثر من 8 آلاف عاملة في شركة مصر للغزل والنسيج الدخول في إضراب كامل عن العمل للمطالبة بصرف العلاوات المستحقة وتحسين ظروف العمل.

وقد كان هذا اليوم تاريخا فاصلا في مصر لأنه لأول مرة منذ عقود تتلاقى حركة الاحتجاجات الاجتماعية مع حركة الاحتجاجات السياسية في فعالية واحدة مشتركة لأن الأنظمة الحاكمة كانت تحرص دوما على الفصل بينهما بحيث تظل القوى السياسية محصورة في الانتخابات وقضايا الحرية والديموقراطية وفلسطين وغيرها من القضايا بينما عموم الناس لهم قضايا مختلفة تماما حيث إضرابات العمال وموظفي الضرائب العقارية ومطالبات المعلمين بزيادة الرواتب وحديث الأطباء عن العجز في الأدوية ومشكلات الفلاحين الزراعية وغيرها ، وعندما يحدث التلاقي بين حركتي الاحتجاج الاجتماعي والسياسي فإن ذلك معناه الوصول إلى درجة من الوعي العام كفيل بإحداث تغييرات لا يمكن التنبؤ بها لأن آثارها سوف تتجاوز الحاضر الراهن إلى المستقبل البعيد.

وعوامل نجاح وتقدم أي مدينة مرتبط بمدى مشاركتها في الصناعة والإنتاج والتقنية الحديثة ، وقد كانت مدينة المحلة طوال عصورها التاريخية مركزا صناعيا متميزا في مجال الحرير والأقمشة ثم تحولت في مطلع العصر الحديث إلى قلعة صناعية في مجال الغزل والنسيج والصباغة وحليج الأقطان وهو ما أعطاها روحها المتميزة وصبغ أهلها بالصبغة العملية في الحياة.

لكن في زمن ما لا يمكن تحديده بدقة بدأت المدينة تفقد تلك المميزات تدريجيا مع تصفية مصنع السجاد ثم اتفاقية الكويز ثم إزالة المحالج وتحويلها إلى قطع أرض مباني ، وذلك مع الإهمال التدريجي للصناعة سواء القطاع العام في شركة غزل المحلة وشركة النصر أو القطاع الخاص الذي لم يجد الدعم الكافي من سياسات وإجراءات حمائية ضد الواردات المنافسة.

فإذا فقدت أي مدينة مميزاتها التي تربطها بالمدنية والتقدم فإنها على الفور تعاني من البطالة والعشوائية وتصبح عالة على الدولة بدلا من أن تكون صاحبة نصيب في الناتج القومي ، فإذا فاتتها الحداثة بكل مقوماتها لسبب ما فيجب على الأقل أن تحافظ المدينة على الرافد الثاني من مقوماتها العريقة وهو التراث الديني والأخلاقي النابع من كونها مركزا ثقافيا تاريخيا متميزا.

هذا التراث على الأقل سوف يحفظ للناس سلامهم النفسي ويبعث في نفوسهم قدرا من السكينة بجانب الحفاظ على منظومة من القيم والأخلاق التي تدعم المجتمع المحلي وتنتشله من آثار العشوائية والبطالة ، لكن يبدو أيضا أنه في مرحلة زمنية لا يمكن تحديدها بدقة فقدت المحلة تدريجيا هذه الروح الطيبة وحل محلها روح الجفاء والخشونة وثقافة العنف والبلطجة والجهل.

شعار محافظة الغربية هو الترس الذي يحيط بالمسجد في إشارة لهذه المقومات التي جمعت بين الأصالة والمعاصرة في كافة مدن المحافظة ومنها المحلة ، لكن من الواضح أن الترس قد انكسر وتعرض للتدمير المنظم بينما فقد المسجد دوره في التوجيه والإرشاد ، هل يمكن تخيل مستقبل أي مدينة بدون مقومات مادية أو معنوية إلا ان تكون على أعتاب عصر التوك توك.