الطوائف الدينية

سندفا هو الاسم الذي أطلقه العرب على القرية القبطية القديمة الواقعة جنوب المحلة الكبرى وظلت طوال العصور الإسلامية مفصولة عنها بفرع النيل المعروف وقتها باسم بحر المحلة وكانت قبل الإسلام تابعة لمدينة سمنود ، ولفظة سندفا هى في الأصل لفظة أعجمية وتعنى البلاد الحامية او الناجية وذلك لآن المنطقة في العهود القديمة قبل الفتح العربى ضربها فيضان النيل وغمرها بالطين ولم تبقى إلا هي ، وهي الآن حي من أحياء المحلة تضم مناطق سويقة النصارى والمنسوب وأبو الحسن والتربيعة.

وتحولت سندفا إلى مقر للبطريركية مؤقتا في زمن ثورة بني مدلج عندما قرر سكان المحلة حماية البابا شنودة الأول وكذلك في أديرة قرية دمرو التابعة لها أكثر من مرة في فترات مختلفة خاصة عندما كانت مقرا للبابا خرستوذولوس الذي عاصر هجوم قبيلة لواتة على الغربية أثناء الشدة المستنصرية ، وقد كانت لها أهمية كبيرة في التاريخ الكنسي حيث احتفظت سندفا بالكنائس الثلاث المعروفة فيها طوال العصور الإسلامية وهي كنيسة مارجرجس وكنيسة السيدة العذراء وكنيسة تادروس الشهيد.

ومن الأحداث التي شهدتها القرية في عصر الفاطميين واقعة اختباء بولس بن رجا في كنيسة الشهيد تادروس لمدة عامين ولم يكتشف أمره إلا وقت تنيحه وأثار ذلك غوغاء الناس في مناخ متعصب حيث كان ابن رجا متحولا إلى المسيحية ، جاء في تاريخ البطاركة : ” ولما مر اليومان مات القديس فأذاع الشيطان خبر موته فى المحلة وسندفا فركب أهل المحله المراكب وإنتقلوا إلى سندفا وفى أقل من ساعه تجمع أهل المدينتين وأحاطوا بالكنيسة ” ، واضطر الشماس تيدر بن مينا لدفنه في قبو سري داخل الكنيسة.

ومن الأحداث المذكورة أيضا واقعة إسلام أسقف سندفا في العصر الأيوبي والمعروف باسم ابن السندوبي حيث جاء وصف الاحتفال المبالغ فيه بهذا : ” وفي هذه الأيام أسلم أسقف سندفا ودُوّر في المحلة راكبا على حصان وقد خلع عليه الوالي فروة وشربوش وكانت بدعة ما شوهد مثلها ” ، وقد جاء تفصيل سبب ذلك بأنه وقع في حب امرأة مسلمة من المحلة وتم إبلاغ الوالي عن طريق المتربصين بالأسقف ثم قال : ” فمضى إلى والي المحلة أعلمه بذلك لأن سندفا جارة من جارات المحلة ما يفرق بينهما الا البحر “.

وشهدت سندفا عددا من الشخصيات المؤثرة في الحياة الكنسية منهم البابا كيرلس عمود الدين المولود فيها عام 376 م وأنبا مرقس أسقف المحلة وسخا المعروف بالقليوبي في القرن 14 م والقس غبريال المتطبب (الطبيب) أحد كهنة كنائس مدينة سندفا الثلاثة في القرن 16 م وكان لهما دور كبير في نسخ المخطوطات وترجمة سير القديسين إلى اللغة العربية ، ومنهم الأنبا ميخائيل الدمراوي أسقف تنيس المشارك في كتابة تاريخ البطاركة في القرن 11 م وفي القرن العشرين كان من أبنائها البابا مكاريوس الثالث.

ومن أهم شخصيات المحلة الكبرى في العصر الأيوبي واحد من مؤرخي الكنيسة المصرية وهو الكاتب أبو المكارم معاني بن بركات السرياني والذي شارك في كتابة المخطوطة المعروفة باسم تاريخ الآباء البطاركة سر البيعة المقدسة حيث تخصص في الكتابة عن أحداث العصر الأيوبي ، وينتمي أبو المكارم إلى طائفة السريان الأرثوذكس التي تواجدت في مصر منذ زمن مبكر حيث اقتصرت أول الأمر على الرهبان الذين رحلوا من سوريا وأنشأوا في مصر عددا من الأديرة منها دير السيدة العذراء بوادي النطرون.

وكان لهم إسهام كبير جدا في حركة الترجمة والفنون الكنسية منذ القرن السابع الميلادي ، وبمرور الوقت ومع اضطراب الأوضاع في الشام بدأت أعداد كبيرة من التجار السريان تهاجر إلى مصر بسبب حروب السلاجقة ثم الحروب الصليبية ، ومن دمياط انتشرت الجالية السريانية إلى مناطق وسط الدلتا حيث كان أكبر تجمع للجالية في قرية سنباط مركز زفتى بمحافظة الغربية حاليا ومنها إلى المحلة الكبرى حيث كان مقرهم بالقرب من المنطقة التي تعرف اليوم باسم سويقة النصارى في حي صندفا بجوار الروم الأرثوذكس.

وقد اعتلى الكرسي البابوي في الكنيسة القبطية أربعة من أبناء الجالية وهم سيمون الأول البابا رقم 42 في العصر الأموي ، وإبرام بن زرعة البابا رقم 62 في العصر الفاطمي وتنسب له الكثير من الفضائل وأعمال الخير وكان في الأصل من التجار السريان المقيمين بالإسكندرية وينسب له إضافة صوم نينوى للكنيسة القبطية وهو صاحب القصة المشهورة حول نقل جبل المقطم ، وفي العصر الأيوبي تولى البابوية الشماس أبو الفرج بن أبي السعد بن زرعة الذي كان مستوفي الديوان الخاص باسم مرقس الثالث البابا 73 .

وفي العصر المملوكي تولى البابا رقم 85 يوأنس العاشر المعروف بلقب المؤتمن الشامي وهو سرياني الجنس من دمشق وفد إلى برية مصر طلبًا للعبادة وشغفًا بالنسك والتبتل ، وقد فصل أبو المكارم في كتاباته حياة البابا مرقس بن زرعة وعلاقته بالسلطة الحاكمة وقتها وكذلك كتب عن خلفه أبي المجد بن أبي غالب بن سوروس وهو البابا يوأنس السادس ونقله المقر البابوي إلى الكنيسة المعلقة ، وقد جاء تفصيل ذلك في كتاب قاموس آباء الكنيسة وقديسيها مع بعض شخصيات كنسية للقمص تادرس يعقوب ملطي الذي يقول :

” معاني أبو المكارم بن بركات من مشاهير الأقباط في عصر الأيوبيين ، كان كاتب قبطي من أهالي المحلة الكبرى وأقام بها ، قد يكون من أصل سرياني (سريا أو سوريا) وتَقَبَّط عن طريق النسب حينما استوطن أهله في أرض مصر ، فقد كان بمدينتيّ سنباط والمحلة الكبرى جالية كبيرة من السريان اختلطوا بالقبط وتناسبوا معهم وأصبح نسلهم قبطيًا ، عَمَّر أبو المكارم طويلًا ، وقد كتب سيرتيّ البابا مرقس بن زرعة البطريرك 73 والبابا يوأنس 74 ، وأسهب في ذِكر حوادث حروب الدولة الأيوبية في تاريخ البطاركة “.

وتعد كنيسة مارجرجس في منطقة صندفا أقدم كنيسة أثرية في المحلة الكبرى وتم إعادة ترميمها أكثر من مرة بسبب طبيعة الأرض حيث حدث لها نفس ما حدث لمسجد أبي الفضل الوزيري المجاور لها والاضطرار لإعادة بنائها على الطراز الحديث ، وكانت من قبل مقر الإبروشية قبل أن تنتقل إلى كاتدرائية السيدة العذراء بمنطقة السبع بنات ، وقد تغير موضع كثير من الكنائس حاليا مع احتفاظها بأسمائها القديمة وذلك وفق كتاب تاريخ الكنائس والأديرة لأبي المكارم وجاء فيه :

” المحلة الكبرى من كرسي سخا وتعرف بمحلة ابن دقلا وفيها ثلاث كنائس داخل البلد المذكور إحدتهم بيعة السيدة الطاهرة وتعرف بكنيسة الجناح اهتم بإنشائها مقارة ابن مكراوة في بطريكية خرسطاذلوس السادس وستين في عدد البطاركة ويوحنا أسقف كرسي سخا المعروف بابن الكاتي قبل أسقفيته في سنة تسع وسبعين وسبعمائة للشهداء الأطهار على ما شهد به اللوح المضروب على عتبتها الفوقانية بالقبطي وذلك في الخلافة المستنصرية ووزارة اليازوري.

بيعة ميخائيل الملاك جدد عمارتها مرقورة ابن مقارة السخاوي في بطريركية أنبا سيونيو وهو شنودة الخامس وستين في عدد الآباء البطاركة وأنبا مقارة أسقف كرسي سخا في سنة أربعة وخمسين وسبعمائة للشهداء الأبرار على ما شهد به اللوح المضروب على عتبتها في خلافة الظاهر لإعزاز دين الله ، بيعة القديس جورجيوس عتيقة وكانت وهنت كثيرا وتشعثت فرممها الشيخ البار أبو السري بن ميخا في وزارة شاور الثانية.

صندفا من الغربية بيعة للشهيد تادرس وفيها جسد يؤنس المعترف بالمسيح الذي اختار الآخرة عن الدنيا الفانية وتدين بالأمانة الأرثوذكسية وكان معروف بابن أبو الرجاء وصار قسيسا في اسكنا بنيامين بدير القديس أبو مقار وهو المعروف بوضع كتاب يعرف بالواضح ، وهذا البار المنتخب مدفونا في مطمورة تحت القبة التي للاراديون (الهيكل) وصنف هذا يؤنس كتب كثيرة منها كتاب نوادر المفسرين ، والكنيسة المذكورة خارج البلد.

محلة البرج من الغربية بيعة على اسم السيدة الطاهرة وذكر أنها كانت على اسم القديس جرجيوس وقيل إنها كانت متسعة واصلة إلى بحر المحلة وكان بها كنائس وكان من جملتها هذه وهي الهيكل الواحد على اسم السيدة ولم يفصل من البيعة الكبيرة غيره فاهتم بترميم هذا الهيكل المذكور وهندسته كنيسة لطيفة الشيخ الرئيس أبو المكارم ابن عبد المسيح الكاتب المعروف بابن الغزلي في وزارة طلائع ، وللملكيين بيعة على اسم جرجيوس بظاهر المحلة قريبة من بهرمس “.

وخلال القرون اللاحقة للفتح الإسلامي أصبحت مصر محطة للكثير من الهجرات اليهودية وخصوصا بعد ان تحسنت أحوالهم مقارنة مع ما كانوا يعانونه في ظل الحكم البيزنطي حيث كانوا يمثلون أقلية منبوذة ، وذلك وفقا لكتاب التركيبة الإثنية للمجتمع المصري خلال العصر الأيوبي من تأليف خالدة سلمان وشوكت عارف حيث تم الاستدلال على أعداد الأقلية اليهودية في مصر بشكل مفصل.

والمرجع الأهم في ذلك جاء من خلال الرجوع لإحصائيات الرحالة اليهودي بنيامين التطيلي المتوفي عام 569 هـ / 1173 م والذي أورد أعداد اليهود في المدن المصرية الأساسية آنذاك ومنها المحلة التي كان يسكنها خمسمائة يهودي وكانت لهم في كل مدينة حارة خاصة بهم ، ومن أهم الآثار اليهودية في المحلة معبد حاييم الأمشاطي المعروف حاليا باسم خوخة اليهود بجوار جامع الأربعين.

وقد بني هذا المعبد في العصر الفاطمي على يد الرابي فضيل بن أبي آوي بن حنائيل المعروف باسم حاييم الأمشاطي وهو من يهود المغرب وسمي بالأمشاطي نسبة لعمله وهو صناعة الأمشاط وهي آلات كبيرة تشبه النول وتستعمل في صناعة الغزل والنسيج وعرف عنه وعن زوجته الاستقامة وفعل الخير حيث كان يهود المحلة في العصور اللاحقة يحتفلون احتفالا كبيرا بمولده في كل عام.

وقد تم بناء المعبد على مساحة ألف وثمانمائة متر مربع وذلك في عام 435 هـ / 1044 م ويتكون من طابقين الأول ويحتوي على قاعة كبيرة مقسمة إلى ثلاثة أروقة يقصل بينها صفان من الأعمدة مصنوعة من الرخام وتسمى الدائكة يرتكز عليهما عقود نصف دائرية ، ويتوسط الرواق الأوسط قدس الأقداس ويسمى الحزان وهو مصنوع من الطوب الأحمر (الآجر) وملحق به حمام كبير.

ومن أشهر أبناء الجالية اليهودية بالمحلة الأسعد يعقوب بن إسحق المحلي والذي قال عنه الزركلي في الأعلام : ” طبيب يهودي مصري من أهل المحلة تعلم بالقاهرة وانتقل إلى دمشق سنة 598 هـ فأقام مدة قصيرة وعاد إلى القاهرة فمات فيها ، له مقالة في قوانين طبية ستة أبواب وكتاب النزه في حل ما وقع من إدراك البصر في المرايا من الشبه وكتاب في مزاج دمشق ووضعها وتفاوتها من مصر وأيهما أصح وأعدل “.

وفي العصور الوسطى استقبلت مصر سيلا من المهاجرين الأندلسيين من عرب وبربر ويهود بسبب الاضطهاد الديني في أسبانيا والحروب المتواصلة في غرناطة والمغرب العربي ، وكانت المحلة الكبرى مقصدا للجاليات اليهودية المهاجرة بسبب الازدهار التجاري حيث سمح لهم بالسكن والعمل في الضواحي الجنوبية للمدينة العربية وهي المنطقة الفاطمية وفي المنشأة الأميرية وهي شارع الصاغة حاليا.

وقد فصل ذلك الدكتور قاسم عبده قاسم في بحث بعنوان اليهود المغاربة في مصر في عهد المماليك فيقول : ” أماكن التجمعات اليهودية بمصر : ونستنتج من روايات الرحالة اليهود ومن أوراق الجنيزا ومن المصادر التاريخية العربية المعاصرة أيضًا أنَّ اليهود في مصر عاشوا في ثلاثة وثلاثين مكانًا على الأقل موزعة في جميع أنحاء البلاد.

ويلفت النظر أنَّ أكبر الجماعات اليهودية عاشت في المدن الواقعة على الطريق بين مصر وفلسطين مثل بنها وبلبيس اللتين كانتا من أكبر أماكن تجمع اليهود المهاجرين من فلسطين ، أمَّا اليهود القادمون من المغرب العربي فكانوا يقيمون بأعداد كبيرة في الإسكندرية وزفتى والمحلة الكبرى وسمنود ودمسيس ودميرة ودمنهور وغيرها من أماكن التجمعات اليهودية الكبيرة الواقعة على الطريق بين المغرب العربي ومصر.

التجمعات اليهودية بمدينة المحلة الكبرى : فقد كانت مدينة المحلة الكبرى مركزًا تجاريًّا مهمًّا في الوجه البحري منذ القرن الرابع الهجري (العاشر الميلادي) ، ولأنَّ هذه المدينة كانت عاصمة إقليم الغربية منذ وقت طويل فإنَّها جذبت عددًا متزايدًا من المهاجرين اليهود من شمال إفريقيا كما اتَّخذها عددٌ كبيرٌ من القادمين من تونس والمغرب الأقصى مستقرًّا ومقامًا.

وتكشف وثائق الجنيزا التي تنتمي إلى القرنين (6 و 7 هـ = 12 و 13 م) أنَّ المحلة الكبرى كانت بؤرة مهمة لتجمع اليهود المهاجرين من بلاد المغرب إلى مصر ، ومنذ فترةٍ بعيدةٍ في عمق التاريخ كانت تعيش في المحلة الكبرى جماعة يهودية كبيرة العدد ظلَّت تُقيم بها حتى منتصف القرن العشرين على أقل تقدير ، ولا تزال إحدى مناطق المحلة الكبرى حتى اليوم تحمل اسم خوخة اليهود.

وقد اشتغل اليهود في المحلة الكبرى بعدد من الحرف والصناعات الصغيرة والمهن منها نسج الحرير والطب وجباية الضرائب كما كان منهم العطارون (وهى مهنة كانت تعادل الصيدلة في أيامنا هذه) وأصحاب حوانيت وصباغون وتجار يعملون في التجارة العالمية عبر البحر المتوسط أو فوق مياه المحيط الهندي وكان منهم من يمتلكون المنازل كما وجد بمدينة المحلة الكبرى عدد من المعابد اليهودية “.

التحولات الكبرى

عند رحيل المعز لدين الله الفاطمي من المهدية في تونس إلى عاصمته الجديدة القاهرة اصطحب معه جيشا يقدر بمائة ألف مقاتل إضافة إلى جيش جوهر الصقلي الذي كان قريبا منه في العدد واصطحب معه أيضا فروعا كاملة من قبائل هوارة وزناتة ولواتة وكتامة تقدر بمائتي ألف نسمة شاملة النساء والأطفال والشيوخ وأنزل جيشه النظامي في العاصمة ووزع القبائل في البحيرة وأجوارها حيث كان يهدف لخلق ثقل سكاني موال له يكون جيشا احتياطيا عندما تتعقد الأمور.

وكانت قبيلة لواتة مختلفة عن غيرها لأن مساكنها الأصلية كانت ممتدة من غرب الإسكندرية وحتى برقة وذلك من قبل الفتح الإسلامي وليست من بلاد بعيدة كغيرها فضلا عن كونها ناطقة بالعربية ولها صلات بقبائل شرق النيل ، وكانت بعيدة عن العاصمة ومستقرة في حافة الصحراء لكن طبيعتها المشاغبة جعلتها في بؤرة الأحداث السياسية خاصة في الشدة المستنصرية عندما زحفت من البحيرة وعبرت النيل بقيادة زعيمها سليم اللواتي على رأس أربعين ألف مقاتل.

دارت المعارك في المحلة وأجوارها عام 462 هـ بين اللواتية والعرب القيسية أصحاب القوة وقتها في وسط الدلتا وانتهت بانتصارهم وإجلاء كثير من العشائر باتجاه الغرب وأسسوا عددا من القرى مثل محلة البرج على أنقاض بهرمس القديمة ، وكان وجود لواتة في وسط الدلتا السبب الأهم لانقطاع الإمداد عن القاهرة سبع سنوات حتى هزمهم بدر الجمالي لكنهم قاموا بثورة كبرى عام 538 هـ بقيادة محمد بن رافع اللواتي فقاتلهم الصالح طلائع لكن ذلك أسفر عن استقرارهم في الدلتا.

جاء في الخطط المقريزية قوله : ” جزيرة بني نصر : منسوبة إلى بني نصر بن معاوية بن بكر بن هوازن ، وذلك أن بني حماس بن ظالم بن جعيل بن عمرو بن درهمان بن نصير بن معاوية بن بكر بن هوازن كانت لهم شوكة شديدة بأرض مصر وكثروا حتى ملؤوا أسفل الأرض وغلبوا عليها حتى قويت عليهم قبيلة من البربر تعرف بلواتة ، ولواتة تزعم أنها من قيس فأجلت بني نصر وأسكنها الجدار فصاروا أهل قرى في مكان عرف بهم وسط النيل وهي جزيرة بني نصر هذه “.

وبسبب ذلك عادت المحلة الكبرى إلى صدارة المشهد في القرن الخامس الهجري من خلال أحداث الشدة المستنصرية والتي كان سببها عزل القاهرة وهي مدينة غير منتجة للغذاء أو السلع عن كل من الدلتا والصعيد وهما مصدر الغذاء الأول وقتها فتعرضت العاصمة للأهوال التي كتب عنها المؤرخون طوال سبع سنوات بعد اندلاع الحرب الأهلية بين الجنود الأتراك والحرس السوداني.

واستغل الأمير ناصر الدولة ابن حمدان الفرصة وانتقل إلى البحيرة مستجيرا بقبيلة طيء ثم حشد معها قبيلة لواتة وغيرها وقام بالسيطرة على كامل الدلتا ودخل سخا والمحلة ودعا للعباسيين ، في البداية أدار الأمر جيدا وأجبر الخليفة على الانصياع لأمره إلا أنه تدريجيا فقد السيطرة على أتباعه فقامت القبائل بنهب الدلتا وتقسيمه بينهم ، جاء في كتاب تاريخ الآباء البطاركة :

” ولأجل كثرة هؤلاء المقدمين في هذا العسكر اختلفوا ولم يتفق رأيهم وصار كل واحد منهم لا يتبع رأي الآخر وإن كان فيه الصواب فلم يفلحوا ولا ظفروا بشيء لاختلافهم وتبددت الرجال عنهم لسوء رأيهم وفساد تدبيرهم وقلة اتفاقهم فقوي عليهم بني حمدان والذين معه وهزموهم واستأسروهم وملكوا بلاد الريف كلها الشرقية والغربية ونهبوها وأخربوها وقتلوا أهلها وهتكوا الحرم.

ولما ملكوا اللواتيين جميع أسفل الأرض وصاروا في أربعين ألف فارس سوى أتباعهم وصارت بلاد مصر بحكمهم يزرعوا كما يريدوا بلا خراج بلا مساحة إلى أن فكروا وتشاوروا مشورة ردية أن لا يعملوا جسور في الريف ولا يحفروا ترع حتى لا يطلع الماء على الأراضي ولا يزرع أحد شيء فيبيعوا غلاتهم التي حصلوها بما يريدوا ويهلكوا من بقي من الناس.

ونال الشعب بالإسكندرية ومصر حزن عظيم معا نالهم من الشدة العظيمة في أيام ابن حمدان وأصحابه وأنه تسلط اللواتيين على الريف فملكوه ولم يقدر أحد يزرع فيه غلة غيرهم فحرثوا الغلات وامتنعوا من بيعها إلى أن عدمت من أرض مصر وبلغ التليس القمح ثمانين دينار وعدم حتى لم يوجد وأكلوا الناس البغال والحمير الميتة وغيرها حتى فنيت ثم أكل بعضهم بعضا.

وجماعة منهم أكلوا أولادهم وجماعة كانوا يأكلون الكندر وهو نخلة خشب النخل ولم يزل الناس في هذا البلا إلى أن أهلك الله ناصر الدولة ابن حمدان وإخوته وأصحابه ، بعد قتله بسنة واحدة وصل أمير الجيوش إلى مصر وفرج الله عن الناس بفتح الريف والصعيد وكل البلاد وتراخت الأسعار ورخصت في أيامه حتى صار القمح يباع بربع دينار التليس ولله الشكر دايما أبدا “.

ذلك أنه في عام 467 هـ نجح أمير الجيوش الوزير بدر الجمالي في إنهاء الشدة المستنصرية بعد قدومه إلى مصر بعام واحد وذلك عندما هزم قبائل لواتة المتمركزة في وسط الدلتا وأخضعها لسلطان الدولة وقتل زعيمها سليمان اللواتي فتحررت المحلة من قبضتهم وتم استئناف حركة التجارة والزراعة وإمداد القاهرة بالمؤن ثم انطلق منها إلى دمياط ثم الشرقية وبعدها البحيرة ثم الإسكندرية وأصدر تعليماته بإعفاء المزارعين كافة من أي مبالغ لمدة ثلاث سنوات.

وفي عام 469 هـ خرج أمير الجيوش إلى الصعيد لإخضاع قبائل جهينة والثعالبة والجعافرة ثم كان عليه مواجهة كنز الدولة محمد زعيم قبائل ربيعة في أسوان ، وفي أثناء غيبته تلك تعرضت المحلة والدلتا لهجوم مفاجىء قام به والي دمشق من قبل السلاجقة أتسز بعد أن شجعه على ذلك أحد الأمراء الأتراك الهاربين من مصر وهو ابن بلدكوش حيث أشار عليه بألا ينشغل بالقاهرة وأن يتملك الريف وقال له : ” إذا ملكت الريف فقد ملكت مصر “.

جاء في تاريخ الآباء البطاركة : ” وكان أمير الجيوش مؤيدا في الحروب حتى إن الغز في سنة تسع وستين وأربع ماية الخراجية وصلوا إلى صهرجت في ألفي فارس مقاتلة وملكوا الشرقية وعدى بعضهم إلى المحلة ونهبوها وقتلوا أكثر أهلها وملكوا الغربية حتى انتهوا إلى برما وكان مقدمهم سلار اسمه أطسز ويعرف بالأقشيش ومعه إخوته والمأمول ومعهم ناصر الجيوش ابن بلدكوش فخرج إليهم أمير الجيوش فظفر بهم وقتلهم وانهزم الأقشيش.

وذكر ابن ميسر في كتاب المنتقى : ” فأقام بالريف جمادى الأولى وجمادى الآخرة وبعض رجب وأمير الجيوش في إصلاح الصعيد وتدبير أموره وقد حضر إليه أكثر أهل أسوان وبدر بن حازم بجمائع طي فلما استوثق أمره وجمع إليه العساكر عاد إلى القاهرة وخرج يريد محاربة أطسز في جمع تبلغ عدته ما ينيف على ثلاثين ألفاً ما بين فارس وراجل وذلك في يوم الخميس لثلاث عشرة بقيت من رجب بعدما جهز عدة مراكب قد شحنها بالعلوفات والأزواد “.

وكان المتولي لكسرة أتسز الأمير بدر بن حازم بن علي بن دغفل بن جراح زعيم قبيلة طيء وهم حلفاء أمير الجيوش والذي استطاع اجتذاب قلوب بعض كبار العربان الذين تتألف منهم خيالة أتسز ، ونتيجة لذلك اضطر أمير الجيوش لخوض الحرب في الدلتا مرة أخرى لإخضاع قبائل قيس وسليم وفزارة حتى استتبت الأمور وخضعت القبائل لسلطة الدولة فشكره الخليفة والناس وذكره الخطباء على المنابر بقولهم : ” ولقد نصركم الله ببدر “.

الأمير بدر بم حازم الطائي : فارس المحلة المغوار وواحد من أهم القادة العسكريين الذين كان لهم دور بارز في التطور العمراني والإداري للمدينة وهو الأمير بدر بن حازم بن علي بن مفرج بن دغفل بن الجراح الطائي ، وينتسب إلى قبيلة طيء العربية المعروفة والتي استقرت في بادية الشام وشرق الأردن وفلسطين منذ الفتح الإسلامي وكانت لهم إمارة عربية سنية مقرها مدينة الشراة في الفترة الزمنية من عام 350 هـ وحتى عام 566 هـ أسسها جده الأمير دغفل بن الجراح وخضعت لحكم الفاطميين.

وفي عام 466 هـ قدم بدر بن حازم إلى مصر على رأس ثلاثين ألف مقاتل من قبيلة طيء بصحبة حليفه والي عكا بدر الجمالي الذي استنجد به الخليفة المستنصر الفاطمي للقضاء على الفتن الداخلية التي تسببت في أحداث الشدة العظمى ، وقد كلفه الجمالي بإخضاع قبيلة لواتة التي تسبب احتلالها للمحلة ووسط الدلتا من قطع المؤن عن القاهرة فأتم تلك المهمة في عام 467 هـ ثم لحق بالجمالي في حملته على الصعيد عام 469 هـ لإخضاع قبائل جهينة والثعالبة والجعافرة وربيعة والكنوز.

وأثناء ذلك تعرضت المحلة لهجوم غادر قام به والي دمشق من قبل السلاجقة الأمير أطسز حيث استهدف الريف محاولا تكرار ما فعله ناصر الدولة الحمداني قبل ذلك ، وقد ذكرنا قبل قليل ما جاء في كتاب تاريخ الآباء البطاركة أن السلاجقة الغز وصلوا صهرجت وملكوا الشرقية ثم عبروا إلى المحلة ونهبوها وقتلوا أكثر أهلها ووصلوا إلى برما ، وذكرنا قول ابن ميسر في كتاب المنتقى أنهم احتلوا الوجه البحري ثلاثة أشهر حتى كلف الجمالي بدر بن حازم بحشد الجيوش والمؤن والزحف على المحلة برا وبحرا.

وفي صبيحة يوم الثلاثاء 18 رجب عام 469 هـ الموافق 20 فبراير عام 1077 م دارت رحى المعركة الكبرى في المحلة والتي أسفرت عن انتصار الأمير بدر بن حازم وسحق السلاجقة الأتراك والاستيلاء على أموالهم ، وفي ذلك يقول المقريزي في كتاب اتعاظ الحنفا : ” وكان المتولي لكسرة أطسز بدر بن حازم بن علي بن دغفل بن جراح ، فلما جلس أمير الجيوش بدر الجمالي للهناء بنصرته قرأ ابن لفتة أحد القراء : ولقد نصركم الله ببدر ، ولم يتم الآية يعني بدر بن حازم “.

بعد ذلك تولى بدر بن حازم معاونة أمير الجيوش في إخضاع قبائل وسط الدلتا قيس وسليم وفزارة حتى سكنت كل قبيلة في نواحيها فصارت لواتة في الجزء الشمالي الشرقي ناحية البراري والقيسية في جزيرة بني نصر (إبيار) واستقرت طيء في الوسط حيث نزلت في وراق العرب جنوب المحلة (الضاحية الفاطمية / منطقة الوراقة حاليا) ، ومنذ هذه اللحظة تغير اسم المدينة القديم من محلة شرقيون ومحلة دقلا إلى اسمها الجديد محلة الكبراء نسبة إلى شيوخ العرب.

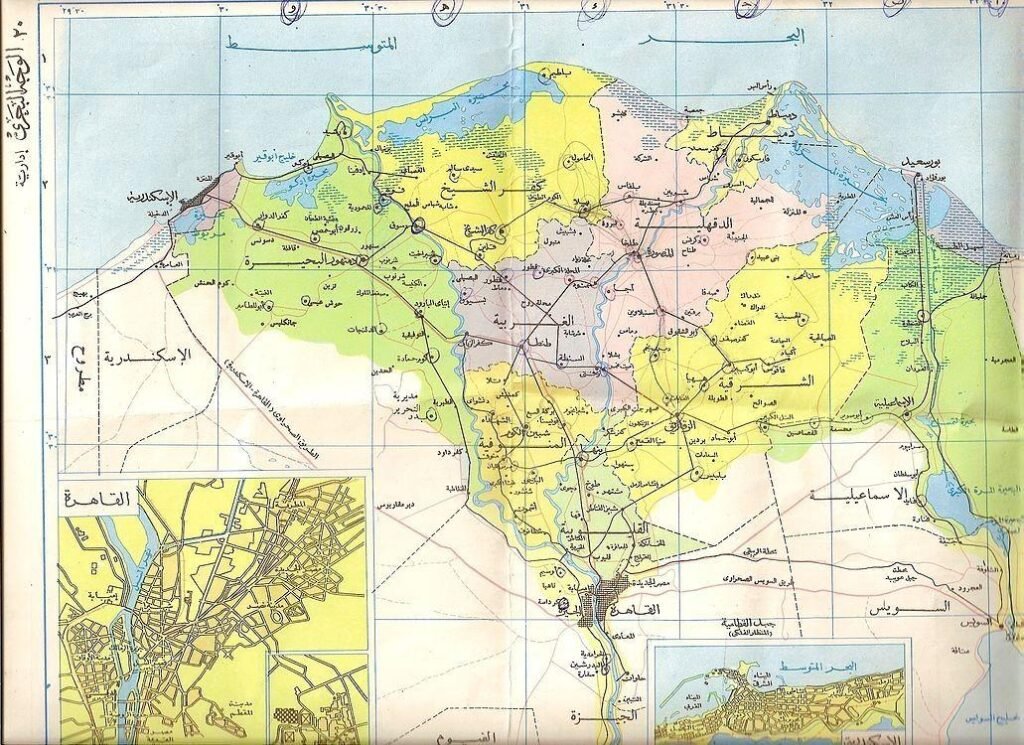

وبناء على ذلك تقرر في عام 470 هـ إعادة التقسيم الإداري لوسط الدلتا فتم إلغاء الكور الصغرى في طوه ومنوف السفلى وسخا وتيرة والبشرود وديصا وشباس وصا الحجر ونقيزة وضمهم جميعا لتأسيس كورة الغربية وعاصمتها محلة الكبراء ، وفي فترة تالية تم ضم السمنودية وجزيرة قويسنا والدنجاوية وجزيرة بني نصر إلى كورة الغربية لتأسيس الأعمال الغربية.

وبسبب العمران الحاصل في المحلة قام الوزير الأفضل بن بدر الجمالي في شهر محرم من عام 508 هـ ببناء مسجد جامع في وسط الضاحية الجديدة وكلف به القاضي أبو الفتح المسلم بن علي بن الحسن متولي الحكم الشريف في الغربية وهو المسجد الذي يعرف حاليا باسم الغمري القبلي نسبة إلى الشيخ شمس الدين الغمري الذي نزل به في القرن الثامن الهجري ، وفي الناحية الأخرى من النهر استقرت عشائر من قبيلة بني البرج بن مسهر بن جلاس بن الأرت في قرية محلة البرج.

وقد أدى تواجد عشائر طيء في المحلة وأجوارها إلى فرض لهجتها على المنطقة حيث عرف عن شيوخ طيء التعصب الشديد للتكلم باللغة العربية وفرضها بالقوة ، ولا زالت معالم لهجة طيء موجودة في ريف وسط الدلتا حتى اليوم ممثلة في تحويل حرف الشين إلى سين (سمس وسجرة) واختفاء الحرف الأخير عند النداء (يا وله ويا به) ونطق القاف ألفا مثل الشوام وكسر أوائل الفعل الماضي وعدم تعطيش الجيم مما جعلها مختلفة عن بقية أرياف الوجه البحري المتأثرة بلهجات البادية.

وقد انتشرت طيء في وسط الدلتا في كفر خزاعل وكفر السنابسة ، ومن المحلة إلى جديلة في المنصورة حاليا ومنها إلى الشرقية وسيناء وبادية الشام حتى مدينة الحلة في العراق ، ومن أنطاكية شمالا حتى جبل شمر في نجد جنوبا (شمر وجديلة وخزعل وسنبس فروع من طيء) حتى قيل عن منازلها أنها من الحلة إلى المحلة ، ومن أشهر شخصيات القبيلة حاتم الطائي وزيد الخيل وأوس بن حارثة وابن مالك صاحب الألفية وابن عربي المتصوف والشاعر معلي الطائي وصفي الدين الحلي.

الأعمال الغربية

في عام 470 هـ / 1078 م قرر أمير الجيوش الوزير بدر الجمالي إجراء أهم تغيير في التقسيم الإداري للقطر المصري طوال تاريخه عندما ألغى نظام الكور الصغرى واستبدل بها نظام الكور الكبرى ، وظهرت في هذا التقسيم لأول مرة الأسماء الجديدة المستحدثة لمناطق الدلتا مثل الشرقية والدقهلية والغربية والمنوفية والبحيرة والتي استمرت بعد ذلك حيث كان هذا التقسيم هو الأساس الذي ظلت تدور في فلكه التقسيمات السياسية والإدارية إلى يومنا هذا.

وكانت مصر قبل هذا الإجراء خاضعة للتقسيم الإداري الروماني والمشتق بدوره من العصور الأقدم حيث قسمت مصر إلى أبروشيات منها أربعة في الدلتا وأربعة في الصعيد ، وكانت مقراتها في الدلتا بيلوز وهي الفرما قرب بورسعيد وليونتو وهي تل المقدام قرب ميت غمر وكباسا وهي شباس الشهداء مركز كفر الشيخ والإسكندرية ، وكان الصعيد مقسما إلى كل من أركاديا وطيبة السفلى والوسطى والعليا وعواصمها أوكسرنيخوس وأنصنا وبيتوليمايس وأسوان.

وكل أبروشية تحوي عددا من الأقسام الصغيرة تسمى نوم ويحكمها حاكم يسمى نومارك وهي تماثل المراكز الآن ، وعندما دخل العرب مصر استعملوا كلمة كورة بدلا من نوم فكانت مصر مكونة من حوالي ثمانين كورة صغيرة ، وقسم الدلتا إلى الحوف الشرقي وعاصمته متبادلة بين بلبيس والعباسة التي أسسها الطولونيون ، وبطن الريف وعاصمته متبادلة بين سخا والمحلة ، والحوف الغربي وعاصمته متبادلة بين دمنهور والإسكندرية.

وقد تم ضم الكور الصغرى الآتية مع بعضها وهي طوه ومنوف وسخا وتيدة والأفراجون والبشرود ونقيزة وديصا من كور بطن الريف وكورتي صا وشباس من كور الحوف الغربي لتكون معا كورة الغربية وعاصمتها المحلة ، وتكون في الدلتا 14 كورة هي الأبوانية والمرتاحية والدقهلية والشرقية والسمنودية والغربية والمنوفية وبني نصر وجزيرة قويسنا والنستراوية وفوه والمزاحمتين والبحيرة وحوف رمسيس ورشيد ، وفي الصعيد 9 كور.

وقسمت الدولة إلى ست ولايات كبرى مقراتها في كل من القاهرة وعسقلان وبلبيس والمحلة والإسكندرية وقوص وذلك للإشراف على الكور ، وفي عهد محمد بن قلاوون تحولت الكور إلى الأعمال حيث تكونت الأعمال الغربية بعد أن ضمت للمحلة كل من جزيرة قويسنا والسمنودية والدنجاوية (وهي مستحدثة في عهد صلاح الدين وتضم نبروه وشربين) بالإضافة إلى كورة الغربية السابقة كما تم فصل القليوبية عن الشرقية وضم المرتاحية إلى الدقهلية.

وفي هذا التقسيم كانت الغربية أكبر الأعمال في الدلتا حيث كانت تتبعها 477 ناحية تليها الشرقية وتتبعها 396 ناحية ثم البحيرة وتتبعها 231 ناحية ثم الدقهلية والمرتاحية وتتبعها 214 ناحية ، وفي العصر العثماني تم إلغاء الأعمال وإنشاء ولاية الغربية وعاصمتها المحلة وضمت إليها النستراوية وعاصمتها البرلس وبني نصر وعاصمتها إبيار وفوة ومطوبس وامتدت بين فرعي رشيد ودمياط وتضم ما يشغل اليوم الغربية وكفر الشيخ وأجزاء من الدقهلية والمنوفية.

وخلال القرون الخمسة الهجرية الأولى ظلت المدينة العربية مقتصرة على المنطقة التي يحتلها حي سوق اللبن حاليا والتي تحوي المساجد التاريخية المعروفة العمري وسعد الأنصاري ، وكان يحدها شرقا فرع النيل الأساسي (بحر الششتاوي أو ترعة المعاش) وفي الغرب بحر اليماني وفي الشمال داير الناحية ومقابر سيدي خلف وفي الجنوب أرض فضاء تقابل قرية سندفا وجوارها مقابر سيدي حسن البدوي وعرفت وقتها باسم محلة شرقيون.

وفي أعقاب الشدة المستنصرية وما حدث في الدلتا من اضطرابات قرر الوزير الأفضل بن بدر الجمالي إنشاء ضاحية سكنية جديدة في الأرض الفضاء المجاورة برا للمدينة والمواجهة بحرا لقرية سندفا وأوعز إلى والي الغربية المسلم بن علي الرصعني بنقل عدد من شيوخ العرب الموالين له ليقيموا فيها حيث ظلت بدون جسور معزولة بين فرعي النيل وقتها وعرفت باسم الوراقة من التوريق وهو الفصل بين شرقيون وسندفا وبين فرعي النيل.

وفي وسط تلك الضاحية بنى الوالي مسجدا على عادة الفاطميين في تأسيس المدن وذلك في عهد الخليفة الآمر بأحكام الله الفاطمي على الطراز المعروف لهذا العصر ، وتوسعت الضاحية وعمرت وكمل بناؤها في عهد خلفه القاضي جلال الملك أبو الحجاج يوسف بن أيوب المغربي الأندلسي حيث صارت مستقرا للولاة والقضاة وشيوخ العرب في منطقة الدلتا كلها واتصلت عمرانيا بالمدينة العربية وأطلق عليهما معا منذ ذلك الوقت اسم محلة الكبراء كما ذكرنا من قبل.

وقد تمت توسعة المسجد في العصر المملوكي بواسطة الشيخ شمس الدين الغمري الذي نزل إلى البلدة واتخذ منه مقرا لمدرسته المعروفة بالمدرسة الشمسية وعرف من وقتها باسم جامع الغمري القبلي تمييزا عن مسجد ولده الشيخ أبي العباس الغمري المعروف باسم مسجد التوبة والذي بني في شمالي الضاحية ، وقد تخرج من هذه المدرسة عدد كبير من علماء المحلة وشيوخها في العصر المملوكي ، ويقع المسجد اليوم بالقرب من مقابر الشهداء.

والمسجد مسجل في وزارة الآثار حيث يحتوي على عدد من الألواح التأسيسية التي تبين تاريخ المسجد منها لوحة على واجهة المسجد تحوي آيات من القرآن الكريم وعددا من أسماء الخلفاء الفاطميين لكنها محيت عن عمد ، وبقي اسم القاضي الرصعني وأصل اسمه الرأس عيني نسبة إلى مدينة رأس العين في أعالي الشام ، وهو على لوح رخامي آخر مثبت بجوار المحراب وقد نقش عليه بالخط الكوفي المزهر اسم المنشيء وتاريخ الإنشاء وجاء فيه :

” بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر مما أمر بعمله السيد الأجل الأفضل أمير الجيوش سيف الإسلام ناصر الإمام كافل قضاة المسلمين وهادي دعاة المؤمنين عضد الله به الدين وأمتع بقاءه أمير المؤمنين وأدام قدرته وأعلى كلمته وأنفذ في البسيطة أوامره وأحكامه على يد عبده ومملوكه القاضي أبو الفتح المسلم بن علي بن الحسن متولي الحكم الشريف في الغربية في المحرم سنة ثمان وخمس مائة “.

وفي العصر الفاطمي ظلت كل من المحلة الكبرى والإسكندرية من مراكز الدعوة السنية في مصر حيث عاش فيهما عدد من العلماء والشيوخ ممن حملوا لواء المقاومة للمد الشيعي الباطني ، وكان على رأس هذه المدرسة في الإسكندرية الفقيه الشافعي أبو طاهر صدر الدين أحمد الأصبهاني المعروف بلقب السلفي وتلميذه الفقيه الشافعي أبو طاهر إسماعيل بن محمود المحلي والذي قدم من بلاد الشام طلبا للتعلم فسمع من السلفي واستقر به المقام إماما للجامع الكبير في المحلة.

وقد تتلمذ على يد شيخ الشافعية في القاهرة أبي المجلي بن جميع بن نجا المخزومي ثم قضى بقية حياته في المحلة ولذا عرف بلقب أبي الطاهر المحلي ، وجاءت ترجمته في كتاب رسالة في طبقات القراء من تصنيف تاج الدين أحمد بن عبد القادر بن مكتوم القيسي المصري والذي تناول فيه أهم عشرين عالما من المختصين بالقراءات في الديار المصرية فقال : ” إسماعيل بن محمود بن أحمد بن الحسن أبو طاهر الدمشقي الأصل المحلي ـ بالحاء المهملة ـ المقري الشافعي المتصوف.

خطيب الجامع العتيق بالمحلة من ديار مصر وكان متصدرا به وناب في الحكم بها ، سمع من الفقيه أبي المعالي مجلي بن جميع وأبي طاهر السلفي وسعيد بن الحسن المأموني وكتب عنه السلفي بالإسكندرية وقال قرأ علي معالم السنن قراءة صحيحة لا أعلى من حسنها ، وله بالمحلة حلقة يقرىء فيها بالجامع القرآن ، ظاهر الصلاح شامي سكن المحلة انتهى ، وذكره ابن نقطة وغير واحد وكان حيا بالمحلة المعروفة بدقلا في سنة خمس وثلاثين وخمسمائة رحمه الله “.

وجاء ذكره في كتاب غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري حيث يقول عنه : ” إسماعيل بن محمود بن أحمد بن الحسن أبو الطاهر الدمشقي الأصل المحلي الدار الشافعي خطيب الجامع العتيق بالمحلة الكبرى من ديار مصر مقرىء متصدر ، أخذ عن الفقيه مجلي بن جميع والحافظ السلفي وكتب عنه أيضاً السلفي لا أعرف على من قرأ ولا من قرأ عليه غير أن السلفي ذكره وقال إن له حلقة بالمحلة يقرىء فيها بالجامع القرآن ، قلت وقد كان حياً في حدود الأربعين وخمسمائة “.

الأهمية العسكرية والاقتصادية للمحلة

جزء هام من تاريخ مصر الإسلامية لم يكتبه المؤرخون وإنما جاء في ثنايا الشعر العربي حيث اعتاد الشعراء كتابة بعض أبيات في مناسبات مختلفة منها المدح والذم والاعتذار وغيرها من أغراض الشعر ، وقد رصد جزء من تاريخ المحلة الكبرى في ثنايا شعراء العصور الوسطى ومنهم الشاعر عمارة اليمني الذي عاصر نهاية الدولة الفاطمية وبداية الدولة الأيوبية وكان مقربا من الوزراء الفاطميين ثم تقلبت به السياسة حتى أودت بحياته بعد أن تآمر على الناصر صلاح الدين الأيوبي.

وهو القاضي الفقيه الأرشد نجم الدين أبو محمد عمارة بن أبي الحسن علي بن زيدان الحكمي المذحجي اليمني من قبيلة سعد العشيرة ، وفد على مصر في عام 550 هـ مبعوثا من قبل شريف مكة القاسم بن هاشم واتصل بالوزير الصالح طلائع بن رزيك والخليفة الفائز ، وله كتاب هام بعنوان النكت العصرية في أخبار الوزراء المصرية جاء فيها بعض تلك المناسبات خاصة في الأمير ركن الإسلام نجم بن مجير السعدي زعيم عشائر بني سعد وأخي الوزير شاور بن مجير السعدي.

يقول : ” تزايدت المعرفة عن الصحبة إلى المودة والمكاشفة فدفع لي إقطاعاً بمنية أبي اليسار من السمنودية وأطلق لي من خريطته في غرة كل شهر خمسة عشر ديناراً مدة ثلاث سنين فمن الشعر الذي قلته فيه على جهة الدعابة : أتيت إلى بابك المرتجى فألفيتهُ مغلقاً مرتجا .. فقلت لبوابه سائلاً أيغلقُ باب الندى والحجى ، ولما خرج إلى الغربية في أيام رزيك وعاد إلى القاهرة بعد إصلاح ما تشعث من الغربية وعربانها لقيته مهنئاً بقصيدة أولها : قدومك أفرحَ قلبَ الهدى وآنسَ وحشَ عراضِ الندى “.

ويقول : ” وأما الأوحد صبح أخو شاور فجاءني رسوله من سندفا بكسوة وغلة يستدعي المدح مني فكتبت إليه قصيدة منها : لبيكَ تلبيةَ الحجيج إلى الصفا يا داعيَ الكرم المقيمَ بسندفا .. جودٌ تشوفَ ناظراه فزارني كرماً ولم أكُ نحوه متشوفاً ” ، وقال عن الأمير ابن الزبد : ” وولى المحلة فقلت أودعه : قل للمكرم والألقاب واقعةٌ على علاهُ وقوعَ النقش في الحجرِ .. يا كعبةً للندى لو كنت ذا أملٍ غداً إلى بها حجي ومعتمري .. إن كنت أزمعتَ مختاراً على سفرٍ فاللهُ يُحْمَدُ عقبى ذلك السفرِ .. أين المحلة من والٍ محلته من المعالي محلُّ النور في البصرِ “.

وفي العصر الفاطمي كانت ولاية الغربية معقلا للانقلابات الدائمة على القاهرة حيث شهدت زحف ثلاثة من ولاتها بجيوشهم ليتولوا الوزارة وهم بهرام الأرمني ورضوان الولخشي وعباس الصنهاجي ، وكذلك فعل شاور بن مجير السعدي زعيم العرب القيسية عندما تحالف مع الضرغام بن عامر اللخمي زعيم القبائل اليمانية وانتقل بعدد محدود من جنوده من الصعيد إلى البحيرة ثم انتقل إلى المحلة واستقر فيها وجاءته القبائل ليحشد آلاف الفرسان بين المحلة وبلقينة ثم يزحف منها باتجاه القاهرة ويستولي على الوزارة بالقوة.

وفي ذلك يقول المؤرخون وهم يصفون تحركاته : ” فلما غيب الظن عنه مقدار شهرين آخرين هبط من برية الواح إلى بحيرة اسكندرية ومعه أصحابه ومعهم جمال عليها أفراد خوص وعدى من محلة عبد الرحمن إلى الغربية ونزل بظاهر بلقينة وهي قرية مجاورة للمحلة مقدار ميل في يوم الأحد الثامن من المحرم سنة ثمان وخمسين وخمسماية هلالية واجتمع إليه أجناد الغربية وعربها من بني قيس فلم يقم ثلاثة أيام حتى صار عنده عساكر وأجناد وعربان يقارب عشرة آلاف فارس “.

ولذا كانت السيطرة على المحلة وأجوارها من أوائل ما فعله صلاح الدين عندما أرسل في أول عهده الأمير الأجل تقي الدين الأيوبي فأخضع عشائر بني شلش واستبدلهم بأعوانه من طيء ولواتة ، وتخبرنا المراسلات في تلك الفترة مدى أهمية المدينة حيث ذكر المؤرخون رسالة أرسلها السلطان صلاح الدين بعد فتح القدس مباشرة كتبها القاضي الفاضل إلى والي المحلة والأعمال الغربية الاسفهسلار الكبير الأمير نصر الدين خضر بن بهرام فخر الإسلام عمدة المجاهدين خاصة أمير المؤمنين وجاء فيها :

” والحمد لله الذي أخفت دعوتهم وأخفى دعواهم واستأصل بالسيوف الناصرية غيهم ومن أغواهم وشكرا لله على استنقاذ المسجد الأقصى الذي أسرى إليه بعبده وإنجاز ما سبق به صادق وعده ، والأمير يأخذ حظه من هذه البشرى بالمسرة التي غمرت القلوب وملأت الأيدي والخزاين وبشرت بفتح ما طلعت عليه الشمس من الأمصار والمداين وطرزت سيرة أيامنا بغرز الميامن والمحاسن ويأمر بإشاعتها ويتقدم بطرب البشارة وإذاعتها وتزيين البلد وحضور جمعة هذه المسرة وجماعتها موفقا إن شاء الله “.

وقد زادت أهمية المحلة الكبرى من الناحية السياسية والتجارية في عصر الفاطميين والأيوبيين وذلك بعد ضم الكور الصغرى في كورة الغربية الكبرى والتي كانت تضم عددا كبيرا من القبائل شديدة البأس ، وتحكي كتب التاريخ أن القرامطة حاولوا مهاجمة المحلة ليحكموا السيطرة على الوجه البحري وأن الثائر الأموي أبا ركوة استهدفها ووعد أصحابه بإقطاعها لهم ليحثهم على القتال حيث كانت معروفة بالغنى والثراء والموقع الحسن.

وكانت الأوضاع السياسية في المحلة قد اضطربت في أواخر العصر الفاطمي ثم استقرت بعد ذلك بفضل قرار السلطان صلاح الدين بعمل الروك الصلاحي والذي رفع إيراد الغربية إلى ستمائة وسبعين ألف دينار ، ثم قام بتعيين واحد من أكفأ الولاة لها وهو الأمير نصر الدين خضر بن بهرام الذى استمر والياً للغربية ثلاثة وعشرين سنة متواصلة حيث وصف بأنه رجل عادل حكيم متدين كثير الصدقات لا يمد يده لأموال رعيته.

ويحكي ابن تغري بردي أن عرب المحلة قتلوا بعض أمراء الملك العزيز عثمان بن صلاح الدين الأيوبي فقام ابن بهرام بجباية عشرة آلاف دينار وجاء بها إلى القاهرة فلما دخل على العزيز فض المال بين يديه وقال هذه دية فلان ، فقال : أخذتها من القاتل ؟ ، قال : لا بل من القبيلة ، فقال العزيز : لا أستجيز أخذه رده على أربابه ، فراجعه فاكفهر فخرج ابن بهرام بالمال وهو يقول : ما يرد هذا مع شدة الحاجة إلا مجنون ! فرحم الله هذه الشيم.

ويروي قصة أخرى تبين مدى غنى مدينة المحلة والطمع فيها حيث تعجب الملك العزيز الأيوبي من موظف عرض عليه أربعين ألف دينار ليوليه قضاء المحلة وأعمالها ورفض ذلك حتى لا يكون بابا للفساد ، يقول أبو المحاسن : ” واستمر الملك العزيز بمصر واستقامت الأمور في أيامه وعدل في الرعية وعف عن أموالها حتى قيل إن ابن البيساني أخا القاضي الفاضل بذل على قضاء المحلة أربعين ألف دينار فعجل منها عشرين ألفا.

وكان رسوله في ذلك الملك العادل عم العزيز المقدم ذكره وبذل له عن ترسله خمسة آلاف دينار وللحاجب أبي بكر ألف دينار ، فاجتمعوا على العزيز جميعا وخاطبوه في ذلك وألح عليه الملك العادل فقال له العزيز : والله يا عم هذا الرجل بذل لنا هذا البذل لا عن محبة لنا ، والله إنه ليأخذ من أموال الرعية أضعاف ذلك لا وليته أبدا ! فرجع العادل عن مساعدته فلما آل الأمر إلى العادل صادر ابن البيساني المذكور وأخذ منه أموالا كثيرة “.

المعارك الفاصلة

من أهم الأحداث الكبرى في تاريخ المحلة دورها في التصدي للحملة الصليبية الخامسة التي احتلت دمياط عام 1221 م وبدأت الزحف تجاه القاهرة حيث تحملت المدينة وسكانها العبء الأكبر للمعركة خاصة ما يتعلق بالإمداد والتموين ، كانت المحلة مقر التجمع للمتطوعين من عربان الغربية والبحيرة البالغ عددهم قرابة أربعين ألف مقاتل وكذلك مركز انطلاق للسفن التي خرجت من بحر المحلة لتدخل فرع دمياط خلف خطوط العدو.

وكان للمحلة دور كبير في بناء مدينة المنصورة لأنها كانت أقرب مركز حضري لها فنقلت منها المؤن ولوازم البناء حتى اكتمل بناء المدينة الجديدة في وقت قياسي ، وبرز من شيوخها وعلمائها عدد كبير قاموا باستنفار الناس والدعوة إلى الجهاد وعلى رأسهم الإمام الشيخ أبو طاهر تقي الدين محمد بن الحسن بن عبد الرحن المحلي والذي طاف البلاد المصرية بصحبة الأمير حسام الدين يونس وقاد المتطوعين من القاهرة إلى ساحة القتال.

وجاء ذلك في كتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار حيث يقول المقريزي عن الملك الكامل : ” ونزل قبالة طلخا على رأس بحر أشموم ورأس بحر دمياط وحيز في المنزلة التي يقال لها المنصورة ، وسير السلطان الكتب إلى الآفاق ليستحث الناس على الحضور لدفع الفرنج عن ملك مصر وشرع العسكر في بناء الدور والفنادق والحمامات والأسواق بمنزلة المنصورة وجهز الفرنج من أسروه من المسلمين في البحر إلى عكا.

وخرجوا من دمياط ونازلوا السلطان تجاه المنصورة وصار بينهم وبينه بحر أشموم وبحر دمياط وكان الفرنج في مائتي ألف راجل وعشرة آلاف فارس فقدم المسلمون شوانيهم (السفن) أمام المنصورة وعدتها مائة قطعة ، واجتمع الناس من القاهرة ومصر وسائر النواحي من أسوان إلى القاهرة ووصل الأمير حسام الدين يونس والفقيه تقي الدين أبو الطاهر محمد بن الحسن بن عبد الرحمن المحلي فأخرجا الناس من القاهرة ومصر.

ونودي بالنفير العام وخرج الأمير علاء الدين جلدك وجمال الدين بن صيرم لجمع الناس فيما بين القاهرة إلى آخر الحوف الشرقي فاجتمع عالم لا يقع عليه حصر وأنزل السلطان على ناحية شارمساح ألف فارس في آلاف من العربان ليحولوا بين الفرنج ودمياط وسارت الشواني ومعها حراقة كبيرة على رأس بحر المحلة وعليها الأمير بدر الدين بن حسون فانقطعت الميرة عن الفرنج من البر والبحر ، فتضعضع الفرنج لذلك وضاق بهم المقام “.

الإمام أبو الطاهر المحلي : واحد من أهم الشخصيات في العصر الأيوبي والذي لعب دورا هاما في استنفار الناس للجهاد ضد الفرنجة أثناء الحملة الصليبية الخامسة على دمياط حيث طاف بالبلاد يحث الناس على الخروج مع الملك الكامل ، إنه الإمام الفقيه تقي الدين أبو طاهر محمد بن الحسين بن عبد الرحمن المحلي الأنصاري الجابري نسبة إلى جده الأعلى الصحابي الجليل جابر بن عبد الله الخزرجي الأنصاري إمام جامع عمرو بن العاص والمعروف بلقب شيخ الديار المصرية والمتوفي عام 633 هـ.

جاء عنه في موسوعة طبقات الفقهاء : ” محمد بن الحسين بن عبد الرحمن الاَنصاري الجابري الفقيه الشافعي أبو الطاهر المحلِّـي ، ولد بجَوْجَر بليدة بمصر من جهة دمياط ، ونشأ بالمحلَّة وتفقّه بمصر على محمد بن هبة اللّه الحموي وأبي العباس أحمد بن المظفر ابن الحسين المعروف بزين التجّار وغيرهما ، وصحب أبا عبد اللّه القرشي الزاهد مدّة وسمع من أبي إسحاق إبراهيم بن عمر الاِسعردي وخطب بجامع مصر العتيق ودرّس بمدرسة الاَمير يازكوج الاَسدي “.

وقال عنه تاج الدين السبكي : ” مُحَمَّد بن الْحُسَيْن بن عبد الرَّحْمَن الْأنْصَارِيّ الشَّيْخ الْفَقِيه الصَّالح الْوَرع الزَّاهِد أَبُو الطَّاهِر الْمحلي خطيب جَامع مصر الْعَتِيق وَهُوَ جَامع عَمْرو بن الْعَاصِ رَضِي الله عَنهُ قدم من الْمحلة إِلَى مصر وتفقه بهَا على الشَّيْخ تَاج الدّين مُحَمَّد بن هبة الله الْحَمَوِيّ واختص بِصُحْبَتِهِ وعَلى أبي إِسْحَاق الْعِرَاقِيّ شَارِح الْمُهَذّب وعَلى ابْن زين التُّجَّار هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَة أشياخه فِي الْفِقْه وَسمع الحَدِيث من إِبْرَاهِيم بن عمر الإسعردي وَغَيره “.

وقد ترجم له تقي الدين ابن قاضي شهبة في كتابه طبقات الشافعية فقال : ” محَمَّد بن الْحُسَيْن بن عبد الرَّحْمَن الْأنْصَارِيّ الشَّيْخ الْفَقِيه الصَّالح الْوَرع الزَّاهِد أَبُو طَاهِر الْمحلي خطيب جَامع مصر الْعَتِيق تفقه على أبي إِسْحَاق الْعِرَاقِيّ شَارِح الْمُهَذّب وَابْن زين التُّجَّار وَغَيرهمَا وَصَارَ شيخ الديار المصرية علما وَعَملا وَسُئِلَ عَن ولَايَة الْقَضَاء فَامْتنعَ أَشد الِامْتِنَاع مولده سنة أَربع وَخمسين وَخَمْسمِائة تَقْرِيبًا قَالَ الْمُنْذِرِيّ كتبت عِنْه فَوَائِد وَكَانَ من أهل الدَّين والورع التَّام على طَريقَة صَالِحَة.

ذَا جد فِي جَمِيع أُمُوره قَاضِيا لحقوق معارفه ساعيا فِي أَفعَال الْبر كثير الِاجْتِهَاد فِي الْعِبَادَة حصل كتبا كَثِيرَة وَكَانَ لَا يمْنَعهَا وَرُبمَا أعارها لمن لَا يعرفهُ نقل عَنهُ ابْن الرّفْعَة فِي الْمطلب فِي بَاب الْوكَالَة لكنه سَمَّاهُ طَاهِرا وَأخذ عَنهُ جمَاعَة مِنْهُم السديد التزمنتي وَالْجمال يحيى الْمصْرِيّ وصنف الْخَطِيب كَمَال الدَّين أَحْمد بن عِيسَى بن رضوَان الْعَسْقَلَانِي شَارِح التَّنْبِيه مصنفا فِي مَنَاقِب أبي الطَّاهِر سَمَّاهُ الطَّاهِر فِي مَنَاقِب أبي الطَّاهِر توفّي فِي ذِي الْقعدَة سنة ثَلَاث وَثَلَاثِينَ وسِتمِائَة بِمصْر “.

بحر المحلة ومعركة المنصورة : ” وإن نزلوا منزلة من تقدمهم من العدو قبالة المنصورة فرتب العسكر يكونوا ثابتين خلف الستاير مع البحر ليل نهار فهم ما لهم زحف إلا بالشواني فقووا الشواني كيفما قدرتم ، واجهدوا أن يكون بعض الحراريق على بحر المحلة من خلف مراكبهم تقطع عنهم الميرة وهو يكون ـ إن شاء الله ـ سبب هلاكهم ، فتلك المرة ما انتصر الشهيد ـ رحمه الله ـ عليهم إلا من بحر المحلة “.

هذه العبارة جزء من وصية الملك الصالح نجم الدين أيوب لولده المعظم تورانشاه تركها له قبل وفاته عشية معركة المنصورة حيث شرح له خطة الملك الكامل من قبل أثناء الحملة الصليبية الخامسة عندما شن هجومه البحري من المحلة وبحرها ، وطلب منه أن يضع السفن الحربية (الشواني والحراريق) في بحر المحلة ومنها إلى مصبه في فرع دمياط لتكون خلف خطوط العدو.

وكان تورانشاه قد وصل بعد نجاح المماليك في صد الهجوم الصليبي على المنصورة لكن ما زالت قواتهم تحاصر المدينة برا وبحرا وكان الحل الوحيد هو قطع الطريق البحري الذي يحمل لهم الإمداد والتموين من دمياط ، وعلى الفور أمر بنقل جزء من السفن إلى سمنود حيث تم تفكيكها ونقلها عربان الغربية على ظهور الجمال إلى المحلة حيث أعيد تركيبها بواسطة الصناع المهرة.

ويفصل ذلك سعيد أحمد برجاوي في كتابه الحروب الصليبية في المشرق فيقول إنه بعد إعادة تركيب السفن في بحر المحلة تم شحنها بالمقاتلين والعتاد ومنها إلى فرع دمياط شمالي المنصورة ، وفي فجر يوم 16 مارس 1250 م فوجىء الفرنجة بالسفن المصرية تهبط عليهم كالسيل من خلفهم ثم بدأ الهجوم الكاسح من الشمال والجنوب في آن واحد وحلت بهم الكارثة المروعة.

تم تدمير ثلاثين سفينة حربية وأسر ثمانين سفينة إمداد بكل ما فيها من عتاد وسلاح وانقطعت إمدادات الصليبيين ثم بدأ الهجوم البري العام ، وبحلول صباح يوم 6 أبريل عام 1250 م كان الجيش الصليبي في فارسكور يتعرض لهزيمة قاسية حيث قتل منهم سبعة آلاف وأسر عشرون ألفا مقابل مائة شهيد من المصريين ومن بين الأسرى لويس التاسع الذي اقتيد إلى دار ابن لقمان.

وفي كتاب ذيل مرآة الزمان لأبي الفتح اليونيني وصف تفصيلي جاء فيه :

” ولما استقر الفرنج بمنزلتهم كانت الميرة تأتيهم من دمياط في النيل فعمد المسلمون إلى مراكب شحنوها بالمقاتلة وكانوا قد حملوها على الجمال إلى بحر المحلة وألقوها فيه وفيه ماء من أيام زيادة النيل واقف لكنه متصل بالنيل فلما حاذت مراكب الفرنج وهي مقلعة من دمياط بحر المحلة وفيه المراكب المكمنة للمسلمين خرجت عليها المراكب من بحر المحلة ووقع القتال بين الفريقين وجاءت أساطيل المسلمين منحدرة من جهة المنصورة والتقى الأسطول والمراكب المكمنة وأحاطوا بهم وقبضوهم أخذاً باليد.

وكانت عدة المراكب المأخوذة من الفرنج اثنين وخمسين مركباً وقتل وأسر ممن فيها نحو ألف رجل وأخذ ما فيها من الميرة ثم حملت الأسرى على الجمال وقدم بهم العسكر وانقطعت الميرة بسبب ذلك عن الفرنج ووهنوا وهنا عظيماً هذا وحجارة مجانيقهم تقع إلى جهة أساطيل المسلمين ، وكان يوماً مشهوداً أعز الله فيه الإسلام وأوهى قوى أهل الشرك واشتد من يومئذ عندهم الغلاء وعدمت الأقوات وبقوا محصورين لا يستطيعون المقام ولا الذهاب وطمع فيهم المسلمون.

وفي مستهل ذي الحجة أخذ الفرنج من مراكب المسلمين التي في بحر المحلة سبع حراريق وهرب من بها من المسلمين ، وفي يوم عرفة تاسع ذي الحجة خرجت شواني المسلمين على مراكب وصلت للفرنج تحمل الميرة فالتقوا عند مسجد النصر فأخذت شواني المسلمين من مراكب الفرنج اثنين وثلاثين مركباً منها تسع شواني فازداد عند ذلك ضعف الفرنج ووهنهم وقوى الغلاء عندهم وشرعوا في مراسلة المسلمين وطلب الهدنة وإن يسلموا ثغر دمياط على أن يأخذوا عوضه بيت المقدس وبعض الساحل فلم تقع الإجابة إلى ذلك.

وفي يوم الجمعة لثلاث بقين من ذي الحجة أحرقت الفرنج أخشابهم كلها وأفنوا مراكبهم وعزموا على الهرب إلى دمياط ، ودخلت سنة ثمان وأربعين وهم على ذلك فلما كانت ليلة الأربعاء لثلاث مضين من المحرم رحلوا بفارسهم وراجلهم إلى دمياط ليمتنعوا بها وأخذت مراكبهم في الانحدار في النيل قبالتهم فعدا المسلمون إلي برهم وركبوا أكتافهم واتبعوهم وطلع الصباح من يوم الأربعاء المذكور وقد أحاط بهم المسلمون وأخذتهم سيوفهم واستنزلوا عليهم قتلاً وأسراً ولم يسلم منهم إلا الشاذ فبلغت عدة القتلى يومئذ ثلاثين ألفاً.

وانحاز الملك ريدا فرنس والأكابر من أصحابه والملوك إلى تل هناك فوقفوا مستسلمين طالبين الأمان فأتاهم الطواشي محسن الصالحي فأمنهم فنزلوا على أمانه واحتيط عليهم ومضى بريداً فرنس وبهم إلى المنصورة وضرب في رجل ريدا فرنس القيد واعتقل في الدار التي كان نازلاً بها فخر الدين إبراهيم ابن لقمان كاتب الإنشاء ووكل به الطواشي جمال الدين صبيح المعظمي “.

أعلام المحلة في العصر الأيوبي

شاعر المحلة بهاء الدين ابن الساعاتي

صاحب الأبيات المشهورة في وصف المحلة الكبرى وهي قوله : ” ولقد حللتُ من المحلَّة منزلاً ملك العيون وحاز رقَّ الأنفس .. وجمعت بين النيّرين تجمُّعاً أمنا المحاق فأصبحا في مجلس ” ، وقوله ” سقى الله أطلال المحلة ما صبا إلى ربعها المأنوس قلب مشوق .. فطلت دموعا أو عيونا بتربها سيوف لحاظ أو سيوف بروق ” ، وفي هذه القصائد يستعيد ذكرى الأيام الجميلة التي قضاها في المحلة ويصف فيها مشاعره وما تعلق قلبه بها من حب وسط الأجواء الطبيعية التي حفرت في ذاكرته ووجدانه.

هو بهاء الدين أبو الحسن علي بن محمد بن رستم بن هردوز المعروف بابن الساعاتى الشاعر الدمشقي ، نعته الذهبي بلقب عين الشعراء ، وفد والده من خراسان إلى دمشق وعمل في خدمة الملك العادل نور الدين زنكي ونبغ في صناعة الساعات وعلوم الفلك وهو الذي عمل الساعة المعلقة عند باب الجامع بدمشق وولد له في دمشق ولدان أحدهما بهاء الدين أبو الحسن الشاعر والثاني فخر الدين رضوان الطبيب والوزير الذي استوزره الملك الفائز ابن الملك العادل الأيوبي والملك المعظم عيسى بن الملك العادل.

انتقل بهاء الدين من دمشق إلى القاهرة وعمره اثنان وثلاثون عاما وخدم صلاح الدين وتوفي فيها وهو في الحادية والخمسين وكل قصائده المؤرخة بعد 585 هـ نظمت في وادي النيل كما يقول الأستاذ أنيس المقدسي محقق ديوانه قال : ويوجد من المدائح ما يرجع عهده الى سنة 583 هـ وقد ذكر أنه أنشدها في دمشق ومنها قصيدة في تهنئة صلاح الدين الايوبي بفتحه القدس ، تنقل في مصر بين القاهرة وأسيوط والمحلة الكبرى وغيرها وكان من الظرفاء يرتاد مجالس الطرب ويفضل نعيم الدنيا ورغيد العيش.

من أغراضه الشعرية المدح والفخر وبرع في شعر الوصف خاصة وصف الطبيعة واهتم بالمحسنات اللفظية والمعنوية في شعره ونثره ، ديوانه مجموع منذ أيامه ومحقق ومنشور في مجلدين ، قال عنه ابن خلكان : ” شاعر مبرز في حلبة المتأخرين له ديوان شعر يدخل في مجلدين أجاد فيه كل الإجادة وديوان أخر لطيف سماه ” مقطعات النيل ” وله كل معنى مليح ، أخبرني ولده بالقاهرة المحروسة أن أباه توفي يوم الخميس الثالث والعشرين من شهر رمضان سنة أربع وستمائة بالقاهرة ودفن بسفح المقطم “.

الشاعر ابن مقدام المحلي

كتم الغرام ولم يدعه لسانه .. فوشت بسر جنانه أجفانه

رشأ أعانق من رشاقة قده .. رمحا وسود المقلتين سنانه

هذه الأبيات للشاعر ابن مقدام المحلي الذي ولد وعاش في المحلة الكبرى في القرن السادس الهجري في عصر الفاطميين ، وهو في الأصل فارس وجندي لكن جذبه شيطان الشعر فترك حياة الفروسية وهام على وجهه يبدع في كل أغراض الشعر من أول الوصف والتغني بالأطلال إلى الغزل العفيف والصريح إلى المدح والهجاء إلى التعبير عن الذات وما نزل به من نكبات.

هو رضي الدولة أبو سليمان داوود بن مقدام بن ظفر المحلي ، ذكره الصفدي في كتابه الوافي بالوفيات ، وهو شاعر جمع بين خفة الظل وسرعة البديهة مع ذكاء نادر ، تقلبت به الأيام والأحوال فنطق بالحكمة في قالب هزلي ساخر ، ذكره عماد الدين الأصفهاني في كتابه خريدة القصر وجريدة العصر وجمع أقوال الأدباء والشعراء فيه مثل القاضي الفاضل وابن الزبير حيث يقول :

” من بلد المحلة من الديار المصرية بأسفل الأرض ، ذكره القاضي الفاضل وقال : شاعر ملء فكيه توفي في عصرنا هذا ، له : لئن لذ لي طول المقام ببلدة .. لذي ملك يثني عليه المهاجر .. ففي الناس من يقضي من الحج فرضه .. وآخر من طيب المقام يجاور ، وله : إذا كنت في الليل تخشى الرقيب .. إذ أنت كالقمر المشرق .. وكان النهار لنا فاضحا .. فبالله قل لي متى نلتقي.

ثم طالعت كتاب جنان الجنان الذي صنفه ابن الزبير سنة ثمان وخمسين وخمسمائة وذكر فيه هذا داوود وقال : هو من أبناء الجند بأسفل مصر إلا أن همته سمت به من الأدب إلى دوحة يقصر عنها أمثاله ولا يطمع فيها أضرابه وأشكاله وعضده على ذلك جودة الطبع ونفاذ القريحة حتى أدرك بعفو خاطره وسرعة بديهته ما لم يبلغ إليه كثرة من أبناء عصره في الدأب على اقتناء الأدب.

وذكر ما معناه أنه كسدت سوقه وجحدت حقوقه وهو منحوس الحظ غير مبخوت منكوب الجاه بحرفة الأدب منكوت ، قال ابن الزبير : ومما أنشدني لنفسه قصيدة مضمنة شرح حاله وهي : وقد بكرت تلوم على خمولي .. كأن الرزق يجلبه احتيالي .. تقدر أنني بالحرص أحوي .. الثراء وذاكم عين المحال .. تقول إذا رأت إرشاد قولي .. هبلت ألا تهب إلى المعالي .. ومن لم يعشق الدنيا قديما .. ولكن لا سبيل إلى الوصال “.

شرف الدين أبو الحسن المحلي

الأديب والنحوي والكاتب والشاعر والفقيه وقاضي قضاة المحلة في العصر الأيوبي أبو الحسن شرف الدين علي بن إسماعيل بن إبراهيم بن جبارة التجيبي الكندي ، ولد في سخا عام 554 هـ وعاش حياته كلها في المحلة الكبرى متوليا لأعمالها وسكن فيها هو أولاده وذريته من بعده وتوفي في القاهرة عام 632 هـ ، ويرجع في أصوله إلى قبيلة تجيب وهي فرع من كندة وهي إحدى القبائل الأربع التي أسست الفسطاط.

جاء في كتاب الوافي بالوفيات للصفدي : ” علي بن إسماعيل بن إبراهيم بن جبارة القاضي الرئيس شرف الدين أبو الحسن الكندي التجيبي السخاوي المولد المحلي الدار النحوي المالكي العدل ، حدث عن السلفي وسمع من ابن عوف وأبي عبد الله الحضرمي وأبي طالب أحمد بن المسلم التنوخي والشريف أبي علي محمد بن أسعد الجواني وغيرهم مولده سنة أربع وخمسين وخمسمائة تقريبا وتوفي سنة اثنتين وثلاثين وستمائة.

قال ابن مسدي : ذكر لي أنه من أولاد عبد الرحمن بن الأشعث ، وكان أديبا نحويا وشاعرا ذكيا مشهور الأصالة مذكورا بالعدالة ، وكان في نظر الديوان وتلبس بخدمة السلطان وكان بالمحلة وأعمالها متصرفا ومصرفا لأشغالها واتخدها دارا ولأولاده قرارا فلما كف بصره في آخر عمره لزم داره بالقاهرة وكانت منقطع أثره.

له كتاب ’’ نظم الدر في نقد الشعر ’’ قصره على مؤاخذات ابن سناء الملك وأجاد من بعضها وتعنت زائدا في بعضها ، قال في أوله – بعدما ذكر ابن سناء الملك وغض منه : وقد كنت اجتمعت به عند استيطاني بمصر فرأيته معجبا بشعره متقلدا بعقود دره وراسلته دفعات ورادفته مرات فامتنع في الإجابة ورأى الصمت من الإصابة ولم يكن إلا لعسر بديهته وما هو مجبول عليه من رؤيته “.

له ديوان شعر ومؤلفات في النحو ، نقل القوصي في معجمه جانبا من قصيدة له يقول فيها : ” ما للنصيحة في الغرام بذلتها .. يا عاذلي وحسرت حتى قلتها .. أوما علمت وما تريد زيادة .. أن النصيحة في الهوى لا تشتهى .. نهنهت دمعي عن ثراه فما هدا .. ونهيت قلبي عن هواه فما انتهى .. أولم تخف لهب الزفير بمهجتي .. إسرارها إذ أودعتك أذعتها ” ، وفيها شطر بيت اشتهر له بين الشعراء وهو قوله : ونهيت قلبي عن هواه فما انتهى.

الأديب عماد الدين المحلي

من أهم أدباء المحلة في العصور الوسطى الكاتب والشاعر أبو المناقب عماد الدين حسام بن غزي بن يونس المحلي المعروف بلقب العماد المحلي ، ولد في المحلة الكبرى عام 560 هـ وتوفي في دمشق عام 629 هـ ، عمل في خدمة الملك العادل الأيوبي وكان مقربا منه حيث أرسله إلى الشام سفيرا عنه لدى الملك الظاهر الأيوبي في حلب وكانت بينهما مراسلات شعرية طريفة حيث عرف العماد المحلي بخفة الظل ، ذكره كمال الدين بن العديم في كتابه بغية الطلب في تاريخ حلب فقال :

” حسام بن غزي بن يونس المحلي أبو المناقب الشافعي المصري الفقيه ، رجل فاضل أديب فقيه كيس دمث الأخلاق كثير المروءة مطبوع النادرة خفيف الروح جيد الشعر حسن المحاضرة وكان له وجاهة بدمشق ، وسيرّة الملك العادل أبو بكر محمد بن أيوب رسولا إلى حلب إلى الملك الظاهر غازي بن يوسف بن أيوب واجتمعت به بها في مجلس شيخنا قاضي القضاة أبي المحاسن يوسف بن رافع بن تميم بمدرسته بحلب ولم يتفق لي سماع شيء منه.

ثم اجتمعت به بدمشق في جامعها سنة ثلاث وعشرين وستمائة عند توجهي إلى الحج وأنشدني عدة مقاطع من شعره وسألته عن مولده فقال لي : في حدود الستين وخمسمائة ، وبلغني أنه ولد بقوص وربي بالمحلة ، وسمع الحديث من الشيخ أبي الفتح محمود بن الصابوني ومن أبي عبد الله محمد بن يوسف بن علي الغزنوي ومن شيخنا أبي القاسم عبد الصمد ابن محمد بن الحرستاني وأبي البركات داود بن أحمد بن ملاعب وحدّث عن أبي القاسم البوصيري بشيء من حديثه.

سمعت الشيخ شرف الدين الحسين بن إبراهيم بن الحسين الإربلي قال : سمعت العماد المحلي يقول : الناس يستحقرون الفلس والفلس ينتفع به الإنسان يوما وينتفع به شهرا وينتفع به سنة وينتفع به طول العمر ، أما منفعة اليوم فيشتري به حمصا يأكله فيكفيه لقوت يومه وأنا أكتفي به وأما منفعته شهرا فيشتري به باقة كبريت ينتفع بها جميع الشهر وأما منفعته سنة فيشتري به إبرة يخيط بها سنة وأما منفعته لجميع العمر فيشتري به مسمارا يضربه في الحائط وينتفع به طول عمره.

وكان ممولا رحمه الله ويحكى عنه حكايات في البخل كان يتنادر بها ، وكان يقرض من ماله من يحتاج الى القرض من غير فائدة ويصبر بماله على المعسر وينظره ، وبلغني أن العماد حسام بن غزّى المحلي توفي بدمشق في شهر ربيع الآخر من سنة تسع وعشرين وستمائة في ليلة الاربعاء عاشر الشهر المذكور ودفن بمقابر الصوفية خارج باب النصر “.

الإمام سعد الدين التميمي

إمام المحدثين بالمحلة الكبرى والديار المصرية في القرن السابع الهجري ، وهو سعد الدين يعقوب بن عبد الرحمن بن أبي عصرون التميمي ، شامي المولد من قبيلة بني تميم العربية وهاجر إلى مصر واستقر بالمحلة الكبرى وتوفي بها في عام 665 هـ ، وهو من عائلة عريقة في الفقه والقضاء فكان جده الأكبر قاضي قضاة حلب شرف الدين عبد الله بن محمد بن أبي عصرون الموصلي المولد والمتوفي عام 585 هـ ووالده عبد الرحمن قاضي حماة وعمه محمد قاضي دمشق وأخوه محمود من المحدثين وأبناء عمه عمر وعثمان من الفقهاء.

وكانت الأسرة ترتبط في تاريخها بكل من الملك العادل نور الدين محمود والسلطان صلاح الدين الأيوبي حيث لعبت دورا كبيرا في نشر المذهب السني وبنى لهم نور الدين المدارس في كل من حلب وحمص وحماه وبعلبك كما بنوا هم مدرستين في حلب ودمشق ، وانتقل سعد الدين يعقوب إلى مصر ليدرس بالمدرسة القطبية بالقاهرة فترة من الزمن ثم ارتحل إلى المحلة الكبرى في العصر المملوكي وقضى بها بقية حياته.

ذكره شمس الدين الذهبي في كتابه تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام فقال : ” يعقوب بن عبد الرحمن بن الإمام الكبير أبي سعد بن أبي عصرون الشّيخ سعد الدين أبو يوسف التميميّ الشّافعيّ ، روى بالإجازة عن الإمام أبي الفرج بن الجوزيّ ودرّس بالمدرسة القطبيّة الّتي بالقاهرة مدّة ، وكان فقيها فاضلا رئيسا نبيلا توفّي بالمحلّة في الثّالث والعشرين من رمضان وولي أبوه قضاء حماة وتأخّر أخوه محمود وحدّث “.

وذكره بدر الدين العيني في كتابه عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان فقال : ” الشيخ الأصيل أبو يوسف يعقوب بن أبي البركات عبد الرحمن بن القاضي أبي سعد عبد الله بن محمد بن هبة الله بن علي بن المطهر بن أبي عصرون التميمي الشافعي المنعوت بالسعد ، أجاز له جماعة منهم الحافظ بن الجوزي ودرس بالمدرسة القطبية بالقاهرة مدة وهو من ذوي البيوتات المشهورة بالفقه والحديث والتقدّم ، مات في الثالث والعشرين من شهر رمضان بالمحلة “.

وذكره تاج الدين السبكي في كتابه طبقات الشافعية الكبرى فقال : ” يَعْقُوب بن عبد الرَّحْمَن بن القَاضِي أبي سعد بن أبي عصرون الشَّيْخ سعد الدّين أَبُي يُوسُف التَّمِيمِي روى بِالْإِجَازَةِ عَن أبي الْفرج بن الْجَوْزِيّ وَله مسَائِل جمعهَا على كتاب الْمُهَذّب ، وَكَانَ فَقِيها فَاضلا درس بِالْمَدْرَسَةِ القطبية بِالْقَاهِرَةِ مُدَّة ثمَّ توفّي بِمَدِينَة الْمحلة فِي ثَالِث عشري رَمَضَان سنة خمس وَسِتِّينَ وسِتمِائَة “.

أمين الدين المحلي

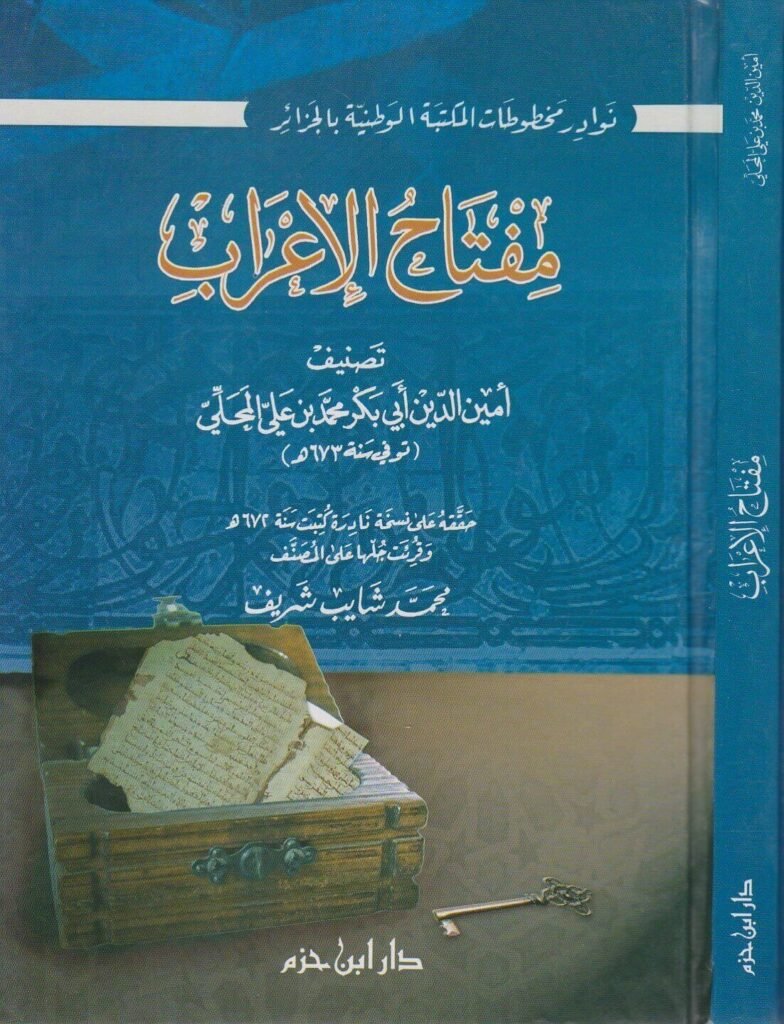

واحد من أهم أئمة اللغة العربية والنحو في القرن السابع الهجري ومن الفضلاء أصحاب المؤلفات المعروفة في الأدب العربي ، وهو الشيخ الإمام العلامة أمين الدين أبو بكر محمد بن علي بن موسى بن عبد الرحمن المحلي الأنصاري الخزرجي العروضي النحوي الأديب الفقيه الكاتب والمشهور بلقب أمين الدين المحلي ، ولد في المحلة الكبرى في شهر رمضان عام 600 هـ وتوفي بالقاهرة ليلة الجمعة 18 من ذي القعدة عام 673 هـ ودفن بين القرافتين.

تتلمذ على رشيد الدين العطار المتوفي عام 662 هـ وعمل في ديوان الأوقاف مع برهان الدين الحموي المتوفي عام 640 هـ ، من مؤلفاته : تذكرة في أشعار المحدثين ومفتاح الإعراب ومختصر طبقات النحاة واللغويين للزبيدي والجوهرة الفريدة في قافية القصيدة وذخيرة التلا في أحكام كلا ورسالة في شرح ظاءات القرآن وشفاء العليل في علم الخليل وغنية الحفاظ في أوزان الألفاظ والكليات العروضية في الأوزان القريضية والعنوان في معرفة الأوزان.

نص عليه ابن ناصر الدين ضمن علماء المحلة في كتابه توضيح المشتبه فقال : ” محلة دقلا مدينة ذات أسواق وحمامات وهي أم الغربية واشتهر بالنسبة إليها أبو بكر محمد بن علي الأنصاري المحلي المنعوت بالأمين النحوي ” ، ونص عليه حاجي خليفة في كتابه سلم الوصول إلى طبقات الفحول فقال : ” المحلي نسبة إلى المحلة الكبرى بالغربية بلد بديار مصر إليه ينسب أمين الدين أبو بكر محمد بن علي بن موسى بن عبد الرحمن الخزرجي “.

وجاء في الأعلام للزركلي : ” محمد بن علي بن موسى أبو بكر أمين الدين الأنصاري المحلي نحوي من أهل المحلة بمصر درس النحو وتوفي بالقاهرة له شعر حسن وكتب ” ، وقال الذهبي : ” أحد أئمة النحو بالقاهرة تصدر لإقرائه وانتفع به الناس وله شعر حسن وتصانيفه حسنة ” ، وقال ابن خلكان في وفيات الأعيان : ” الفقيه أمين الدين المحلي الذي كان في جملة المتصدرين عند الفقيه برهان الدين ابن الفقيه نصر وهو يومئذ صاحب ديوان الأحباس “.

وقال البغدادي في خزانة الأدب : ” والأمين المحلي من الفضلاء المصرية له تأليفات في علم العروض ” ، وقال الصفدي في كتاب الوافي بالوفيات : ” محمد بن علي بن موسى بن عبد الرحمن الشيخ أمين الدين أبو بكر الأنصاري المحلي النحوي أحد أئمة العربية بالقاهرة ، تصدر لإقراء النحو وانتفع به الناس له تصانيف حسنة منها أرجوزة في العروض وغير ذلك وله شعر حسن توفي في ذي القعدة سنة ثلاث وسبعين وست مائة عن ثلاث وسبعين سنة “.

ابن خلكان

مؤلف الكتاب الشهير وفيات الأعيان ، وهو القاضي أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر بن خلكان البرمكي ، ولد في أربيل بالعراق في عام 608 هـ وينحدر من عائلة البرامكة التي عرفت بتولي الوزارة في العصر العباسي الأول ، انتقل مع أسرته إلى الموصل وحلب ودمشق حيث تلقى العلم في شبابه ، وفي عام 636 هـ انتقل إلى القاهرة ليواصل طلب العلم والبحث عن وظيفة.

وطاب له المقام في مصر فتزوج واستقر وتتلمذ على يد كبار شيوخها في المجالات المتعددة ومنهم الحافظ زكي الدين المنذري صاحب الترغيب والترهيب وأبو عمرو بن الحاجب عالم اللغة والنحو ، لكن اتصاله كان أقوى بعالم الأدب حيث صحب كلا من البهاء زهير والشاعر جمال الدين بن مطروح والمقربين من الملك الصالح نجم الدين أيوب والتقى ابن الخيمي وأبي الحسن الجزار وموفق الدين البغدادي.

وفي عام 645 هـ التحق بسلك القضاء حيث عمل نائبا عن القاضي بدر الدين السنجاري ، ويذكر ابن خلكان أنه شرع في في سنة 654 هـ في تأليف كتابه القيم وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان مع اشتغاله بنيابة الحكم بفصل القضايا الشرعية والأحكام الدينية ثم تمت ترقيته من نيابة القاضي إلى وظيفة القاضي حيث تولى قضاء المحلة الكبرى وظل في هذا المنصب خمس سنوات كاملة ظهرت فيها مهارته.

وكانت سنوات المحلة فاتحة خير له حيث أتيح له قدر من التفرغ ساعده على وضع المسودات الأساسية لكتابه الأشهر كما ظهرت كفايته في المنصب وتمت ترقيته في عام 659 هـ إلى منصب قاضي قضاة الشام بأمر السلطان بيبرس فحمل مسوداته معه وانتقل إلى دمشق حيث عمل بالقضاء والتدريس معا وأكمل كتابه الذي يعد نموذجا لكتب التراجم حتى توفي عام 681 هـ ودفن في تربته بسفح جبل قاسيون.

قال عنه تقي الدين المقريزي في كتابه المقفى الكبير : ” ومضى إلى ديار مصر وناب عن البدر السنجاريّ في الحكم بالقاهرة ثمّ ولي قضاء المحلّة بالغربية وتقلّد قضاء القضاة بدمشق عوضا عن نجم الدين أبي بكر ابن سناء الدولة في يوم الجمعة تاسع ذي الحجة سنة تسع وخمسين وستّمائة وفوّض إليه الحكم من العريش إلى الفرات والنظر في الجامع والمارستان وسائر الأوقاف وتدريس سبع مدارس “.

أبو عبد الله النفيس بن الأسعد فضائل

صاحب الضريح الذي يضم أربعة أشخاص عاش كل منهم في زمن لكن ربطهم جميعا مكان واحد ، في بقعة أرض خالية في الناحية المقابلة لمدينة محلة الكبراء وعلى أطراف قرية صندفا القديمة بجوار كنيسة مارجرجس نشأت زاوية صغيرة لواحد من المتصوفين في العصر الأيوبي وهو الشيخ أبوعبد الله النفيس بن الأسعد فضائل المتوفي عام 645 هـ حيث كان يقضي حياته في الخلوة والتعبد ، وفي القرن الثامن الهجري يقوم الشيخ محمد أبو الفضل الوزيري المتوفي عام 806 هـ بعمل زيادة في هذه الزاوية لتصبح مسجدا كبيرا وله مأذنة على الطراز المملوكي ، وقيل إنه كان في الأصل نائبا للأبروشية ثم أسلم وكان يقضي وقته في التأمل والتفكر بجوار ضريح ابن الأسعد وارتبط به روحيا وسلك مسلكه في التصوف واختار أن يعيش بجواره وأن يدفن معه في نفس الضريح.

وفي العصر العثماني يلتحق بهم المتصوف سيدي علي السياف حيث تمت عملية تجديد للمسجد على يد ناظر المسجد الشيخ محمود الشعار في عام 1278 هـ / 1862 م ، ثم في عام 1935 م يتبنى الشيخ أحمد أبو رزقة إعادة ترميم المسجد الذي أوشك على التصدع لكثرة عمليات الترميم السابقة وطبيعة الأرض اللينة في المنطقة وبذل في ذلك الجهد والمال حتى تم له ما أراد ، وفي عام 1963 م قرر الشيخ محمد الغزالي مدير عام المساجد بالأوقاف إعادة بناء المسجد بعد أن أكد الخبراء استحالة ترميم البناء القديم فتم إنشاء بناء حديث على طراز المساجد المصرية في القرن العشرين ، وقد اتسعت رقعة المسجد عن ذي قبل حيث تنازل أصحاب المنازل المجاورة عنها لكي تضاف إلى مساحة المسجد كما تركوا أمامه مساحة كبيرة تفصله عن المباني المجاورة.

وفي الجانب الغربي من المسجد ألحق به ضريح يضم الأشخاص الأربعة الذين ارتبطوا بهذا المكان وهم ابن الأسعد فضائل وأبو الفضل الوزيري وسيدي علي السياف والشيخ أحمد أبو رزقة ، كل واحد منهم يعبر عن عصور مختلفة الأيوبي والمملوكي والعثماني والعصر الحديث ، فرق بينهم الزمان وجمعهم المكان وكأن هناك سحر خاص جاذب في هذه البقعة من الأرض.

الوصف المعمارى لشاهد قبر ابن الأسعد فضائل نقلا عن صفحة آثار وسط الدلتا : يحتفظ هذا الجامع بأثر هام يدل عليه وهو عبارة عن شاهد قبر على هيئة عمود أسطوانى من الرخام ارتفاعه مائة وستين سنتيمترا وقطره نحو ثلاثين سنتيمترا مما يدل على أن الجامع بنى ملحقا بضريح لأحد أولياء الله الصالحين يدعى أبو عبدالله النفيس بن الأسعد فضائل ، وقد ثبت الشاهد داخل الضريح فى أحد أركان الحجرة بعد إعادة بناء الجامع عام 1968م ، ويحتوى الشاهد على كتابات أثرية بخط النسخ بالحفر البارز على وجهين متقابلين.

الوجه الاول مكون من ثلاثة عشر سطرا مكتوب بطريقة دائرية نصها : ” بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا هذا قبر الفقير إلى الله تعالى الراجى عفو الله أبي عبد الله النفيس بن الأسعد فضائل توفى فى شهر ربيع الأول سنة خمس وأربعين وستمائة رحمه الله ورحم من ترحم عليه ” ، الوجه الثانى يعلوه زخرفة نباتية يليها سوره الإخلاص فى خمسة أسطر ثم نقش كتابي نصه : ” هذا عمل الحكم علي بن أبي العز المرخم رحم الله من دعا له بالتوبة “.