القضاة

الإمام زين الدين السبكي الأنصاري

قاضي القضاة بعلمه وضح الهدى .. وبجوده ووجوده فاض الندى

من آل يعرب في ذوائبها العلى .. جاز السماء علا وجاز الفرقدا

من كل أبيض باسم يوم الوغى .. يجتاب من ليل الضلال الأسودا

نصر النبي محمدا بجداله .. وجدوده نصروا النبي محمدا

هذه الأبيات من نظم القاضي شهاب الدين أحمد بن فضل الله العمري يمدح فيها الإمام زين الدين الأنصاري المعروف بلقب أقضى القضاة حيث مدحه بأجداده من الأنصار ، وهو الشيخ أبو محمد زين الدين عبد الكافي بن علي بن تمام السبكي الأنصاري والمتوفي بالمحلة الكبرى عام 735 هـ ، وهو من قبيلة الخزرج الأنصارية التي استوطنت قرية سبك الأحد بالمنوفية ومنها جاء لقب السبكي.

ولي قضاء الغربية زمنا واستقر بالمحلة حتى وفاته ، وولده هو الحافظ والمحدث والأصولي شيخ الإسلام تقي الدين أبو الحسن علي السبكي (683 ـ 756 هـ) درس بالمدرسة المنصورية في القاهرة ثم تولى منصب قاضي القضاة بدمشق ، أما الحفيد فهو أشهرهم وهو الفقيه الشافعي ومؤرخ المذهب أبو نصر تاج الدين عبد الوهاب السبكي (727 ـ 771 هـ) صاحب المؤلفات الغزيرة والمصنفات الكثيرة.

وقد جاءت ترجمته في طبقات الشافعية الكبرى حيث كتب حفيده تاج الدين وقال : ” عبد الكافي بن علي بن تمام السبكي جدي أقضى القضاة زين الدين أبو محمد ، سمع من ابن خطيب المزة ومحمد بن إسماعيل الأنماطي وغيرهما وأجاز له العز الحراني وابن القسطلاني وغيرهما وحدث بالقاهرة والمحلة ، خرج له الحافظ تقي الدين أبو الفتح محمد بن عبد اللطيف بن يحيى السبكي مشيخة حدث بها.

وولي قضاء الشرقية وأعمالها والغربية وأعمالها من الديار المصرية وكان من أعيان نواب الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد ، قرأ الأصول على القرافي والفروع على الظهير التزمنتي ، وكان رجلا صالحا كثير الذكر وله نظم كثير غالبه زهد ومدح في النبي صلى الله عليه وسلم ، توفي يوم الثلاثاء تاسع شعبان سنة خمس وثلاثين وسبعمائة بالمحلة ودفن من الغد بظاهرها حضرت دفنه وأنا شاك في حضور الصلاة عليه “.

القاضي ابن القليوبي : من أفاضل المؤلفين في القرن السابع الهجري قاضي المحلة ابن القليوبي المتوفي عام 691 هـ صنّف ” شرح التنبيه ” في اثني عشر مجلداً وله ” كتاب في علوم القرآن ” وكان ديّناً صالحاً ، ذكره ابن حجر العسقلاني في كتاب الدرر الكامنة بأعيان المائة الثامنة وترجم له حاجي خليفة في كتاب سلم الوصول إلى طبقات الفحول.

ذكره السبكي في طبقات الشافعية فقال : ” أَحْمد بن عِيسَى بن رضوَان بن القليوبي شَارِح التَّنْبِيه لقبه كَمَال الدّين وكنيته أَبُو الْعَبَّاس وَكَانَ يكْتب بِخَطِّهِ ابْن الْعَسْقَلَانِي وَهُوَ ولد الشَّيْخ ضِيَاء الدّين كَانَ كَمَال الدّين هَذَا فَقِيها صَالحا سليم الْبَاطِن حسن الِاعْتِقَاد كثير المصنفات أَخذ عَن وَالِده وَغَيره.

وروى عَن ابْن الجميزي وَعِنْدِي بِخَطِّهِ من مصنفاته نهج الْوُصُول فِي علم الْأُصُول مُخْتَصر صنفه فِي أصُول الْفِقْه والمقدمة الأحمدية فِي أصُول الْعَرَبيَّة وَكتاب طب الْقلب وَوصل الصب تصوف وَكتاب الْجَوَاهِر السحابية فِي النكت المرجانية جمع فِيهِ كَلِمَات سَمعهَا من أَخِيه فِي الله على مَا ذكر الشَّيْخ الْجَلِيل الْمِقْدَار أبي عبد الله بن مُحَمَّد بن الْمرْجَانِي.

وَكَانَ اجْتمع بِهِ بعد قفول ابْن الْمرْجَانِي من حجه سنة أَربع وَثَمَانِينَ وسِتمِائَة وَكتب عَنهُ هَذِه الْفَوَائِد وَكتاب الْعلم الظَّاهِر فِي مَنَاقِب الْفَقِيه أبي الطَّاهِر جمع فِيهِ مَنَاقِب شيخ وَالِده أبي الطَّاهِر خطيب مصر وكتبت من هَذَا الْكتاب فَوَائِد تتَعَلَّق بتراجم جمَاعَة نقلتها عَنهُ فِي هَذَا الْكتاب وَكتاب الْحجَّة الرابضة لفرق الرافضة وكل هَذِه مختصرات عِنْدِي بِخَطِّهِ.

وَولي قَضَاء الْمحلة مُدَّة زمانية ، اجْتمع بِالْحَافِظِ زكي الدّين الْمُنْذِرِيّ وَحدث عَنهُ بفوائد وَقَالَ شَيخنَا الذَّهَبِيّ إِنَّه توفّي سنة تسع وَثَمَانِينَ وسِتمِائَة قلت وَلَيْسَ كَذَلِك بل قد تَأَخّر عَن هَذَا الْوَقْت فقد رَأَيْت طباق السماع عَلَيْهِ فِي الْعلم الظَّاهِر مؤرخة بِسنة إِحْدَى وَتِسْعين وسِتمِائَة بَعْضهَا فِي جُمَادَى الأولى وَبَعضهَا فِي رَجَب وَعَلَيْهَا خطه بالتصحيح وَكَانَ حَاكما بِمَدِينَة الْمحلة إِذْ ذَاك.

وَلابْن القليوبي شرح على التَّنْبِيه مَبْسُوط وَفِيه يَقُول فِيمَا رَأَيْته مَنْقُولًا عَنهُ إِنَّه استنبط من قَوْله تَعَالَى {يَا أَيهَا النَّبِي قل لِأَزْوَاجِك وبناتك وَنسَاء الْمُؤمنِينَ يدنين عَلَيْهِنَّ من جلابيبهن ذَلِك أدنى أَن يعرفن فَلَا يؤذين} أَن مَا يَفْعَله عُلَمَاء هَذَا الزَّمَان فِي ملابسهم من سَعَة الأكمام وَكبر الْعمة وَلبس الطيالس حسن وَإِن لم يَفْعَله السّلف لِأَنَّهُ فِيهِ تَمْيِيز لَهُم يعْرفُونَ بِهِ ويلتفت إِلَى فتاويهم وأقوالهم “.

عز الدين الهكاري : يقول ابن بطوطة الرحالة : ” ثم توجهت إلى مدينة المحلة الكبيرة وهى جليلة المقدار حسنة الآثار كثير أهلها جامع بالمحاسن شملها ولهذه المدينة قاضي القضاة ووالي الولاة وكان قاضي قضاتها أيام وصولى إليها فى فراش المرض ببستان له على مسافة فرسخين من البلد وهو عز الدين بن خطيب الأشمونين فقصدت زيارته صحبة نائبه الفقيه أبي القاسم بن بنون المالكي التونسي وشرف الدين الدميري قاضي محلة منوف وأقمنا عنده يوماً وسمعت منه “.

والقاضي الذي التقاه هو عز الدين الهكاري المتوفي عام 727 هـ والذي ذكره ابن العماد في الشذرات فقال : ” عزّ الدين عبد العزيز بن أحمد بن عثمان بن عيسى بن عمر بن الخضر الكردي الشافعي ويعرف بابن خطيب الأشمونين ولي قضاء قوص وقضاء المحلة ” ، وقال عنه ابن كثير في البداية والنهاية : ” القاضي عز الدين عبد العزيز بن أحمد بن عثمان بن عيسى بن عمر الخضر الهكاري الشافعي قاضي المحلة كان من خيار القضاة “.

قال عنه تاج الدين السبكي في طبقات الشافعية : ” قَاضِي الْمحلة وَيعرف بِابْن خطيب الأشمونين سمع من عبد الصَّمد بن عَسَاكِر وَغَيره .. له تصانيف كَثِيرَة حَسَنَة وأدب وَشعر توفّي بِالْقَاهِرَةِ سنة سبع وَعشْرين وَسَبْعمائة وَرَأَيْت فِي تعاليق الشَّيْخ الإِمَام الْوَالِد رَحمَه الله مَا نَصه وَمن خطه نقلته هَذِه نخبة من الْكَلَام على حَدِيث المجامع فِي نَهَار رَمَضَان الَّذِي أَلفه القَاضِي عز الدّين عبد الْعَزِيز ابْن أَحْمد بن عُثْمَان الهكاري الْحَاكِم بالغربية “.

وذكره الصفدي في كتابه أعيان العصر وأعوان النصر فقال : ” عبد العزيز بن أحمد بن عثمان الإمام البارع الرئيس عماد الدين أبو العز الهكاري المصري الشافعي قاضي المحلة ويعرف بابن خطيب الأشمونين ، كان من الرؤساء النبلاء والفقهاء والعلماء له معرفة وفهم وحكم ينفذ نفوذ السهم مع رياسة وسؤدد وتؤدة وتودد له اعتناء بالحديث واهتمام وله تصانيف مليحة الترتيب والنظام وكان يتواضع مع رفعته ويتدانى على سعة رقعته.

حج مرات وفاز بما شاء من مبرات وذكر لقضاء دمشق بعد ابن صصرى ولم يرض بها لسكنه قصراً ولم يزل على حاله إلى أن ولي قاضي المحلة محلة الأموات وأصبح وقد خلت بأهله المثلات ، وتوفي رحمه الله تعالى بالقاهرة سنة سبع وعشرين وسبع مئة وكان قد سمع من عبد الصمد بن عساكر وغيره وله تصانيف وأدب وشعر ومن تصانيفه الكلام على حديث الأعرابي الذي واقع أهله في شهر رمضان واستنبط منه ألف حكمة “.

ابن الإمام السلمي المحلي : هو الفقيه والقاضي كمال الدين أبو بكر بن عبد اللطيف بن أحمد السلمي المحلي ، ولد في المحلة عام 801 هـ وتوفي عام 860 هـ ، وهو ينحدر من قبيلة بني سليم العربية المعروفة لعائلة كلها من العلماء والشيوخ حيث كان جده العلامة شهاب الدين أبو العباس السلمي المحلي وعرف أبوه القاضي عبد اللطيف بن أحمد بلقب الإمام ولذا عرفت أسرته بلقب ابن الإمام وتولى القضاء في سمنود.

قال عنه السخاوي في كتابه الضوء اللامع لأهل القرن التاسع : ” أَبُو بكر بن عبد اللَّطِيف بن أَحْمد بن مُحَمَّد بن أبي بكر بن عبد الله بن عبد المحسن الْكَمَال أَبُو الرّوح بن الْبَهَاء أبي الْبَقَاء السّلمِيّ الْمحلي ثمَّ السمنودي الشَّافِعِي .. وَيعرف بِابْن الإِمَام ولد فِي صفر سنة إِحْدَى وَثَمَانمِائَة بالمحلة وَنَشَأ بهَا فَقَرَأَ الْقُرْآن عِنْد الْفَقِيه نور الدّين بن نصف اللَّيْل والمنهاج وَعرضه على جمَاعَة.

وَأخذ فِي الْفِقْه عَن صهره الشهَاب الباريني وَالْوَلِيّ بن قطب وَالشَّمْس بن أَحْمد القَاضِي وَغَيرهم والنحو عَن عمر السمنودي وَحج مرَارًا أَولهَا وَهُوَ صَغِير مَعَ أَبِيه وأخيه سنة خمس وَثَمَانمِائَة وجاوروا وسمعوا وَهَذَا فِي الْخَامِسَة فِي رَمَضَان سنة سِتّ على ابْن صديق بعض مسندي الدَّارمِيّ وَعبد ثمَّ فِي ذِي الْقعدَة مِنْهَا على أبي الطّيب السحولي الشفا.

وَأَجَازَ لَهُ الزين المراغي وَعَائِشَة ابْنة ابْن عبد الْهَادِي وَالْجمال الْحَنْبَلِيّ وَالصَّلَاح عبد الْقَادِر الأرموي وَأَبُو الْيمن الطَّبَرِيّ وَخلق ، وناب فِي الْقَضَاء بسمنود عَن شَيخنَا فَمن بعده وَسمعت من لم يحمد سيرته وزار الْقُدس والخليل وَدخل اسكندرية ودمياط وَحدث سمع مِنْهُ الْفُضَلَاء ولقيته بسمنود فَقَرَأت عَلَيْهِ وَمَات بهَا فِي ذِي الْحجَّة سنة سِتِّينَ وَدفن بِجَانِب شَيْخه عمر بن عِيسَى عَفا الله عَنهُ ورحمه وإيانا “.

وقال عن والده : ” عبد اللَّطِيف بن أَحْمد بن مُحَمَّد بن أبي بكر بن عبد الله بن عبد المحسن الْبَهَاء أَبُو الْبَقَاء بن قَاضِي الْقُضَاة الشهَاب أبي الْعَبَّاس السّلمِيّ الْمحلي الشَّافِعِي نزيل مَكَّة ووالد الْمُحب عبد الله وَأبي بكر وَيعرف بِابْن الامام ، مَاتَ فِي أَوَائِل ذِي الْحجَّة سنة سبع بِمَكَّة وَدفن بالمعلاة ، أرخه التقي الفاسي وَقَالَ شهِدت جنَازَته ، قلت وَقد نَاب فِي الْقَضَاء بالمحلة وَوصف بالامام “.

وجاء عن أخيه : ” عبد الله بن عبد اللَّطِيف بن أَحْمد بن مُحَمَّد بن أبي بكر بن عبد الله بن عبد المحسن الْمُحب أَبُو الطّيب بن الْبَهَاء أبي الْبَقَاء بن الشهَاب أبي الْعَبَّاس السّلمِيّ الْمحلي الشَّافِعِي .. وَيعرف بِابْن الإِمَام ، ولد فِي ثامن عشر ذِي الْحجَّة سنة ثَمَان وَثَمَانِينَ وَسَبْعمائة بالمحلة الْكُبْرَى وَنَشَأ بهَا فَقَرَأَ الْقُرْآن وتلا بِهِ لأبي عَمْرو فِيهَا على الشهَاب النشرتي الحيسوب وَحفظ بهَا الْعُمْدَة والمنهاج الفرعي والأصلي وألفيه النَّحْوي أَوَائِل الَّتِي قبلهَا وَالْأول أثبت.

ثم حج به وبأخيه أبوهما فى سنة خمس وثمانمائة وجاوروا بمكة فحفظ بها ألفية العراقي ، وبحثها على الجمال ابن ظهيرة والشاطبيتين وعرضهما على الشمس الخوارزمى المعيد وبحث بعضهما وأنشد لنفسه : توطن فى خير البلاد وجاء من .. خوازم مشتاقا يسمى محمدا .. إذا هو لو يأنس بشئ من الورى .. يؤانسه فضلا وحب محمدا.

ورجع إلى المحلة فأخذ الفقه عن البهاء الشيشينى وغيره والنحو على البدر حسين المغربى وغيره ، وكان يتردد إلى القاهرة ثم قطنها بعد سنة ثلاثين وزار القدس والخليل وسمع بالخليل على الشهاب الماردينى ، ودخل دمياط والإسكندرية هووالبقاعى وكان يتردد عليه قبل ذلك ، وكان مأمونا خيّرا متواضعا ناب فى القضاء ببعض بلاد المحلة وحدث ، قرأ عليه ابن فهد والبقاعي ووصفه بالشيخ الإمام العالم الصالح ، مات يوم الأربعاء ثاني ذي الحجة سنة ست وأربعين وثمانمائة بالقاهرة “.

علاء الدين ابن الجندي : قاضي المذهب الحنفي بالمحلة في القرن التاسع الهجري علاء الدين علي بن محمد بن خضر المحلي الحنفي المعروف بلقب ابن الجندي ، وجده هو خضر بن أَيُّوب عَليّ بن مُحَمَّد الْعَلَاء أَبُو الْحسن القابوني الدِّمَشْقِي الْحَنَفِيّ شيخ النُّحَاة بِدِمَشْق والمتوفي عام 858 هـ ، ولد في المحلة الكبرى عام 840 هـ وتوفي في مكة المكرمة عام 897 هـ ، كان بارعا في علوم اللغة العربية والنحو وتولى مهمة القضاء وهو في غاية الأدب والعقل ، قال عنه السخاوي في الضوء اللامع :

” عَليّ بن مُحَمَّد بن خضر بن أَيُّوب بن زِيَاد الْعَلَاء بن الناصري بن الزين الْمحلي الْحَنَفِيّ القاهري وَيعرف فِي بَلَده بِابْن الجندي نقيب زَكَرِيَّا ، ولد فِي سنة أَرْبَعِينَ وَثَمَانمِائَة بالمحلة وَنَشَأ بهَا مَحْمُود السِّيرَة فحفظ الْقُرْآن وأربعي النَّوَوِيّ والقدوري وألفية النَّحْو ولازم أوحد الدّين بن العجيمي فِيمَا كَانَ يقْرَأ عَلَيْهِ بل كَانَ هُوَ يقْرَأ حَتَّى صَار أحد المهرة من جماعته واستنابه فِي الْقَضَاء وبرع فِي الصِّنَاعَة وَقصد بها سيما وَلَيْسَ بالغربية حَنَفِيّ وأضيفت إِلَيْهِ عمل الشبراوية ثمَّ عمل مسير.

وَكَذَا لَازم ابْن كتيلة مُدَّة فِي النَّحْو والفرائض والبديع وعادت عَلَيْهِ بركَة صحبته وَقدم الْقَاهِرَة غير مرّة وَأخذ فِيهَا عَن ابْن الديري والشمني والأمين الأقصرائي والكافياجي والعضد الصيرامي والزين قَاسم وَسيف الدّين ونظام وَغَيرهم من أَئِمَّة مذْهبه وَعَن الزين زَكَرِيَّا والتقي والْعَلَاء الحصنيين والبامي وَأبي السعادات البُلْقِينِيّ وَالْفَخْر المقسي والنور السنهوري فِي الْفِقْه والعربية والأصلين والمعاني وَالْبَيَان وَغَيرهمَا وَبَعْضهمْ فِي الْأَخْذ عَنهُ أَكثر من بعض حَتَّى برع فِي الْعَرَبيَّة وشارك فِي غَيرهَا.

واشتدت عنايته بملازمة الزيني زَكَرِيَّا وقطنها بعد عزل قاضيه تَارِكًا النِّيَابَة عَن المستقر بعده وَتردد للأمشاطي فِي دروسه وَغَيرهَا واختص بِهِ كثيرا وَأثْنى على فضيلته ونوه بِهِ وَاعْتذر عَن عدم استنابته وَكَانَ يرتفق فِي إِقَامَته فِيهَا بمصاحبة الشهَاب الأبشيهي وَعمل مَا يقْصد بِهِ من الأشغال فَلَمَّا اسْتَقر شَيْخه زَكَرِيَّا فِي الْقَضَاء عمله نقيبه مَعَ كَونه كَانَ غَائِبا حِين الْولَايَة فِي مُبَاشرَة عمل يسير بل استنابه فِي الْقَضَاء بعد توقف قَاضِي مذْهبه وساس النَّاس فِي النقابة وحمدت عقله وأدبه وفضيلته “.

أبناء بلقينة

الإمام سراج الدين البلقيني : مجدد القرن التاسع الهجري الإمام سراج الدين أبو حفص عمر بن رسلان بن نصير بن صالح بن عبد الخالق بن عبد الحق الكناني (724 هـ ـ 805 هـ) ، ولد في قرية بلقينة مركز المحلة لأسرة تنتمي إلى عرب بني كنانة عرفت بالفضل والكرم والرياسة والعلم ، تلقى تعليمه بالمحلة ثم رحل إلى القاهرة ودرس على شيوخها ونبغ في الفقه الشافعي وحاز درجة الاجتهاد وجلس في حلقة بالأزهر.

أسس البلقيني مدرسة في منطقة بين السيارج في باب الشعرية خرجت آلاف العلماء وجمع فيها كل مريديه ومحبيه من نوابغ الطلاب وأوقف عليها الأوقاف الكثيرة وتعلم فيها أولاده وأحفاده من عائلة البلقيني بالإضافة إلى عدد من نوابغ الطلاب مثل الحافظ ابن ناصر وبرهان الدين المحدث والجلال المحلي وابن حجر العسقلاني وجلال الدين السيوطي وابن تغري بردي وغيرهم.

عمل بالقضاء فترة طويلة ثم تولى منصب إفتاء دار العدل (يعادل مفتي الديار المصرية) في عهد السلطان برقوق وعظم شأنه وصار يجلس في مجلس السلطان بجواره وفوق قاضي القضاة وعكف على التدريس والتصنيف وانتفع به عامة الطلبة ، ومن أهم أعماله تحويل الأحكام الشرعية إلى قوانين تطبيقية بناء على الفتاوى والأحكام السابقة وذلك على نحو ما تفعله المحاكم الآن.

تزوج من ابنة الإمام ابن عقيل الهاشمي صاحب شرح الألفية ، ومن أولاده بدر الدين البلقيني قاضي العسكر والذي توفي في حياة أبيه عام 791 هـ والإمام جلال الدين البلقيني قاضي القضاة بالديار المصرية المتوفي عام 827 هـ وتزوج من ابنة نائب السلطنة الأمير تغري بردي ، والفقيه علم الدين البلقيني صاحب المؤلفات المعروفة والمتوفي عام 868 هـ والذي تتلمذ السيوطي على يده.

ومن المتصوفة أخوه الشيخ محمد بن رسلان البلقيني المدفون في قرية بلقينة وله فيها ضريح لازال موجودا وهو مقر مشيخة الطرق الصوفية بالقرية ، ومن العلماء الفقيه شهاب الدين العارف بالله علامة المحققين أحمد البلقيني وابنه الشيخ صالح بن أحمد البلقيني من أكابر الزهاد والعلماء وله القدم الراسخ في التصوف وفقه الشافعية والمعروف باسم شيح المحيا والمتوفي عام 1015 هـ.

ابن العجيمي شهاب الدين الكناني : من أشهر العائلات التي تولت منصب القضاء في المحلة أسرة القاضي أحمد بن أبي بكر البلقيني الكناني المعروف بلقب ابن العجيمي والذي تولى قضاء المحلة فترة طويلة وتوفي عام 844 هـ ثم تولاها من بعده ابنه القاضي أوحد الدين أبو الفتح محمد ثم حفيده أبو السعادات بدر الدين وذلك على مدار القرن التاسع الهجري ، وترجع أصولهم إلى عرب بني كنانة من قرية بقلينة مركز المحلة وهم من أبناء عمومة شيخ الإسلام سراج الدين البلقيني.

قال زين الدين الحنفي في كتابه الروض الباسم في حوادث العمر والتراجم : ” أحمد بن أبي بكر بن رسلان بن نَصِير بن صالح بن شهاب بن عبد الخالق بن عبد الحق بن مسافر بن محمد البُلقيني الأصل القاهري الشافعي الشيخ شهاب الدين المعروف بالعُجَيمي قاضي المحلّة الكبرى ، وهو ابن أخي الشيخ سراج الدين البُلقيني شيخ الإسلام وأخو الشيخ بهاء الدين أبي الفتح رسلان وكان أجلّ إخوته فإنهم كانوا خمسة إخوة أجَلُّهم رسلان.

ولد في سنة سبع وستين وسبعمائة وحفظ القرآن العظيم في حالة الصِغر وعدّة من المتون ثم اشتغل فأخذ عن جمع من علماء ذلك العصر وحصّل ثم تشاغل بنيابة الحكم بعدّة بلاد ثم تولّى قضاء المحلّة الكبرى وجرى عليه أنكاد ومِحَن في دولة المؤيَّد شيخ ، قال الحافظ ابن حجر رحمه اللَّه : وعزل ابن عمّه القاضي جلال الدين بسبب قيام الناس عليه فعُزل هو أيضاً واستمر ثم عاد بعد ذلك ووُلّي مِراراً إلى أن مات انتهى كلامه.

توفي في يوم الثلاثاء رابع عشر جمادى الأول وترك ولده القاضي أوحد الدين محمد المكنَّى بأبي الفتح قاضي المحلّة وليها أيضاً كأبيه مدّة طويلة ثم عُزل وولي قضاء الإسكندرية ثم صُرف وأعيد إلى قضاء المحلّة إلى أن مات بها في زمننا هذا الذي بدأنا فيه بتعلّق هذا التاريخ قبل تعليقه بشهور في سنة سبع وثمانين .. وترك هو أيضاً ولداً يكنَّى أبا السعادات تولّاها بعده “.

وقال السخاوي عن القاضي أوحد الدين : ” كَانَ فَقِيه النَّفس وافر الذكاء فهامة درس وَأفْتى وَحدث وَولي قَضَاء الْمحلة شركَة لِأَبِيهِ ثمَّ بعده اسْتِقْلَالا إِلَى أَن مَاتَ مَعَ انْفِصَاله فِي أثْنَاء الْمدَّة غير مرّة بِغَيْر وَاحِد ، وَكَذَا ولي قَضَاء إسكندرية وقتا .. وَهُوَ فِي أَوَاخِر أمره أحسن مِنْهُ قبلا بِحَيْثُ بَلغنِي أَنه كَانَ يَتْلُو فِي كل يَوْم ثلث الْقُرْآن سِيمَا حِين إِقَامَته الْأَخِيرَة بِالْقَاهِرَةِ معزولا ، مَاتَ فَجْأَة فِي يَوْم الْجُمُعَة تَاسِع عشر رَمَضَان سنة سبع وَثَمَانِينَ بالمحلة رَحمَه الله وَعَفا عَنهُ وإيانا “.

محمد بن عبد الله الولوي : قال عنه السخاوي : ” مُحَمَّد بن عبد الله بن مُحَمَّد بن عَليّ بن عِيسَى الولوي بن التَّاج البُلْقِينِيّ ثمَّ القاهري الشَّافِعِي وَيُقَال أَن وَالِده ابْن أُخْت للسراج البُلْقِينِيّ ، ولد فِي خَامِس عشري جُمَادَى الثَّانِيَة سنة ثَلَاث وَسبعين وَسَبْعمائة وَقيل ثَلَاثَة وَسِتِّينَ بِالْقَاهِرَةِ وَنَشَأ بهَا فحفظ الْقُرْآن والتدريب وَغَيره ، وَعرض التدريب على مُصَنفه خَال وَالِده وجود الْقُرْآن عِنْد الزكي عبد الْعَظِيم البُلْقِينِيّ وَأخذ الْفِقْه عَن السراج وَولده الْجلَال وقريبه الْبَهَاء أبي الْفَتْح وَغَيرهم والنحو عَن الشَّمْس البوصيري وَالْأُصُول عَن السراج.

وَكَانَ يذكر أَنه لَازمه فِي سَماع البُخَارِيّ وَغَيره وَلَيْسَ بِبَعِيد وَكَذَا سمع الزين الْعِرَاقِيّ وأثبته فِي أَمَالِيهِ والهيثمي والشرف بن الكويك فِي آخَرين مِنْهُم الشهَاب البطائحي وَالْجمال الكازروني وَالشَّمْس الْبرمَاوِيّ وقارى الْهِدَايَة بل رَأَيْت فِيمَن سمع على الشهَاب الْجَوْهَرِي فِي ابْن ماجة سنة ثَمَان وَتِسْعين مَا نَصه : القَاضِي ولي الدّين مُحَمَّد بن الْجمال عبد الله البُلْقِينِيّ ، وَهُوَ مُحْتَمل أَن يكون هَذَا وَلَكِن الظَّاهِر أَنه غَيره.

وَحج قَدِيما رجبيا وجاور بَقِي السّنة وَدخل دمشق مَعَ الْجلَال البُلْقِينِيّ وَكَانَ نَائِبه وَحكم عَنهُ فِي بِلَاد الشَّام وَغَيرهَا وَكَذَا دخل اسكندرية وَغَيرهمَا واشتغل كثيرا وَكتب بِخَطِّهِ جملَة ولازم الْجلَال فِي التَّقْسِيم وَغَيره وَكَذَا نَاب عَن من بعده وَجلسَ بالجوزة خَارج بَاب الْفتُوح وَهُوَ من الْمجَالِس الْمُعْتَبرَة للشَّافِعِيّ حَتَّى إِن السراج البُلْقِينِيّ جلس فِيهِ لما ولي صهره الْبَهَاء بن عقيل وَكَذَا بَلغنِي عَن القاياتي أَن التقي السُّبْكِيّ جلس فِيهِ فَالله أعلم ، بل نَاب بالمحلة الْكُبْرَى.

وَكَانَ شَيخنَا مَعَ محبته لَهُ يعتب عَلَيْهِ فِي السَّعْي على قَرِيبه الشهَاب بن العجيمي فِي قَضَائهَا وَحدث باليسير سمع مِنْهُ الْفُضَلَاء ، قَرَأت عَلَيْهِ المسلسل بِسَمَاعِهِ لَهُ من لفظ ابْن الكويك وَكَانَ إنْسَانا حسن شهما حاد الْخلق كثير الاستحضار للتدريب فِي أول أمره جَامِدا بِأخرَة لَا سِيمَا حِين لقيناه حسن الْمُبَاشرَة للْقَضَاء عفيفا كتبت فِي تَرْجَمته من معجمي مَا يعد في حَسَنَاته ، وَقد تزوج القَاضِي علم الدّين ابْنَته فأولدها فَاطِمَة وَأَبا الْبَقَاء وَغَيرهمَا ، وَمَات فِي شَوَّال سنة خمس وَخمسين رَحمَه الله وإيانا “.

ابن شهاب المحلي البلقيني : قال عنه السخاوي : ” محمد بن عبد الله بن محمد بن أحمد بن مظفر بن نصير بن صالح بن شهاب بن عبد الحق الصدر بن الجمال بن الشمس : البلقيني المحلي الشافعي ويعرف بابن شهاب ، ولد كما قال في رابع عشر ذي القعدة سنة ثمانين وسبعمائة بالمحلة وأنه قرأ بها القرآن على الفقيه حسين المغربي وصلى به والعمدة والرونق لأبي حامد الأسفراييني والتبريزي كلاهما في الفقه والملحة وعرضها.

وتردد إلى القاهرة كثيرا وأقام بها زمانا ، وأخذ الفقه والنحو عن فقيهه حسين وكذا بحث في الفقه بالمحلة على الشمس بن أحمد وبالقاهرة على الأبناسي وفي النحو بالقاهرة على الشهاب بن سيفاه المتجند والشمس بن الجندي وبالمحلة على الشمس النشائي وقرأ على المحب الصائغ والسراج الأسواني.

شرح بديعية الحلى بالمحلة وولي عقد الأنكحة بها وشهد في الحمايات وتكلموا في صدقه ولقيه ابن فهد والبقاعي فكتبا عنه ومن ذلك قوله : لعبت بالشطرنج مع شادن رمى بقلبي من سناه سهام .. وجدت شامات على خده فمت من وجدي به والسلام ، وزعم أنه عمل أرجوزة في النحو تنيف عن ثمانين بيتا وشيئا في علم الرمل وتسيير الفلك فالله أعلم ، مات بالمحلة في ربيع الثاني سنة تسع وثلاثين عفا الله عنه “.

الشعراء

الأديب ابن الرعاد المحلي : من أشهر أدباء المحلة وشعرائهم في العصر المملوكي زين الدين محمد بن رضوان بن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري والمعروف بلقب الخياط ولقب ابن الرعاد ، ولد وعاش في المحلة الكبرى في القرن السابع الهجري وكان يعمل في مهنة الخياطة وبرع فيها حتى اغتنى فبنى لنفسه دارا كبيرة واقتنى مكتبة عامرة واشتغل بالتأليف في علوم اللغة العربية ونظم الشعر اللطيف وتوفي عام 700 هـ بالمحلة.

وينتسب إلى قبيلة عذرة القضاعية التي نبغ منها شاعر الحجاز والفسطاط جميل بن معمر المعروف بلقب جميل بثينة ، وقد اشتهرت قبيلتهم بأشعار العشق حتى نسب إليهم فيقال : الحب العذري ، ذكر ابن تغري بردي أشعاره في كتابه حلية الصفات وذكره المؤرخ صلاح الدين الصفدي في أعيان العصر والوافي بالوفيات وقال عنه أنه كان في غاية الصيانة والعفة واقتنى من صناعة الخياطة كتبا نفيسة واستحسن شعره.

قال عنه في كتابه : ” ابن الرعاد : محمد بن رضوان بن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري المعروف بابن الرعاد بالراء والعين المشددة وبعد الألف دال مهملة يدعى زين الدين ، أخبرني الشيخ أثير الدين قال : كان المذكور خياطا بالمحلة من الغربية وله مشاركة في العربية وأدب لا بأس به وكان في غاية الصيانة والترفع عن أهل الدنيا والتودد إليهم واقتنى من صناعة الخياطة من الكتب وابتنى دارا حسنة بالمحلة.

وتوفي بالمحلة رأيته بها مرارا وأنشدني لنفسه قال أنشدها الشيخ بهاء الدين ابن النحاس : سلم على المولى البهاء وصف له .. شوقي إليه وأنني مملوكه .. أبدا يحركني إليه تشوق .. جسمي به مشطوره منهوكه .. لكن نحلت لبعده فكأنني .. ألف وليس بممكن تحريكه ، وأنشدني لنفسه : رأيت حبيبي في المنام معانقي .. وذلك للمهجور مرتبة عليا .. وقد رق لي من بعد هجر وقسوة .. وما ضر إبراهيم لو صدق الرؤيا “.

وذكره ابن حجر العسقلاني في كتابه الدرر الكامنة فقال : ” كان أديبا فاضلا يكتسب بالخياطة ويتقنع ويتعفف وكان قد لقي أبا عمرو بن الحاجب وقرأ عليه في العربية ومدح بهاء الدين بن النحاس بأبيات ولقيه أبو حيان وأنشد له في مجاني العصر عدة مقاطيع حسان .. قال أبو حيان أخبرني ابن الرعاد قال : لما كان الخوئي قاضيا بالمحلة أرسل إلي يقول أعد إلي الكتاب الذي استعرته فقلت له لم أستعر من أحد كتابا قط “.

الشاعر ابن عبد العال المحلي : شاعر المديح النبوي أحمد بن عبد العال المحلي الجزيري صاحب ديوان الجوهر الثمين في مدح سيد المرسلين ، واحد من أدباء المحلة الكبرى في العصر المملوكي حيث ولد وتعلم بها ثم رحل إلى القاهرة أكثر من مرة ، ترجع أصوله إلى أعراب الغربية المتوطنين في قرية سندفا التابعة وقتها للمحلة الكبرى ، ذكره المقريزي في كتابه الدرر وقال عنه الحافظ شمس الدين السخاوي في الضوء اللامع :

” أَحْمد بن عبد العال بن عبد المحسن بن يحيى الشهَاب السندفائي ثمَّ الْمحلى الشَّافِعِي الجزيري وَيعرف بِابْن عبد العال ، ولد سنة ثَلَاث وَسبعين وَسَبْعمائة تَقْرِيبًا بسندفا من أَعْرَاب الغربية وَهِي بِفَتْح الْمُهْمَلَتَيْنِ بَينهمَا نون سَاكِنة ثمَّ فَاء ممدودة ، وَحفظ بهَا الْقُرْآن وَصلى بِهِ وَبَعض الْمِنْهَاج ، وَحضر دروس القاضيين الْعِمَاد إِسْمَاعِيل الباريني والكمال جَعْفَر وَالشَّيْخ عمر الطريني فِي الْفِقْه والنحو وَغَيرهمَا.

وَحج قبل الْقرن سنة مَاتَ بهادر ، وَتردد إِلَى الْقَاهِرَة مرَارًا قَرَأَ فِي بَعْضهَا من البُخَارِيّ على شَيخنَا بل سمع جَمِيعه فِي سنة ثَمَانِي عشرَة على التَّاج أبي البركات إِسْحَاق بن مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم التَّمِيمِي الخليلي الشَّافِعِي بِسَمَاعِهِ لَهُ على أبي الْخَيْر بن العلائي ، وتعانى النّظم بالطبع وَإِلَّا فَهُوَ عَامي وَرُبمَا وَقع لَهُ الْجيد وَقد أفرده بديوان سَمَّاهُ الْجَوْهَر الثمين فِي مدح سيد الْمُرْسلين صلى الله عَلَيْهِ وَسلم.

ولقيه ابْن فَهد والبقاعي وَغَيرهمَا فِي سنة ثَمَان وَثَلَاثِينَ بالمحلة فكتبا عَنهُ مِنْهُ : مَكَانك من قلبِي وعيني كِلَاهُمَا .. مَكَان السويدا من فُؤَادِي وَأقرب .. وذكرك فِي نَفسِي وَإِن شفها الظما .. ألذ من المَاء الزلَال وأعذب ، وَأنْشد لَهُ المقريزي فِي عقوده : يَا من يَقُول الشّعْر غير مهذب .. ويسومني تهديب مَا يهذي بِهِ .. لَو أَن أهل الأَرْض فِيك مساعدي .. لعجزت عَن تَهْذِيب مَا تهذي بِهِ ، وَقَالَ توفّي سنة عشْرين وَهَذَا غلط “.

وجاء في كتاب عمر كحالة معجم المؤلفين نقلا عن البغدادي في كتابه إيضاح المكنون ترجمة مختصرة له مع إشارة لديوانه الشعري في المديح النبوي فقال : ” أحمد بن عبد العال بن عبد المحسن بن يحيى السندفائي ثم المحلي الشافعي الجزيري ويعرف بابن عبد العال شهاب الدين ، شاعر ولد بسندفا من أعمال الغربية من آثاره : ديوان سماه الجوهر الثمين في مدح سيد المرسلين “.

الشاعر نور الدين البهرمسي المحلي : أديب وشاعر من المحلة عاش في العصر المملوكي وينسب الى قرية بهرمس القديمة والتي كان موقعها شمال المحلة القديمة بالقرب من محلة البرج حاليا ، وهو من أصول قبطية وكان صهرا للشيخ الغمري وله قصائد في المديح النبوي وتوفي عام 841 هـ وذكره السخاوي في كتابه الضوء اللامع لأهل القرن التاسع فقال :

” عَليّ بن مُحَمَّد بن عبد الله نور الدّين أَبُو مُحَمَّد البهرمسي الْمحلي الشَّافِعِي ، ولد تَقْرِيبًا سنة خمس وَسِتِّينَ وَسَبْعمائة بالبهرمس من الْمحلة وَحفظ الْقُرْآن وَصلى بِهِ وَنِهَايَة الِاخْتِصَار وَبَعض التَّنْبِيه وَبحث النّصْف من الْحَاوِي على الْوَلِيّ بن القطب وَفِي الملحة وقواعد ابْن هِشَام الصُّغْرَى على نَاصِر الدّين البارنباري وَكَذَا بحث عَلَيْهِ فِي الْعرُوض.

وَصَحب الشهَاب أَحْمد بن الزَّاهِد وَكَانَ مِمَّن أوصى إِلَيْهِ على جَامعه وجماعته بل واختص بالشيخ مُحَمَّد الْغمريّ بِحَيْثُ تزوج ابْنه بابنته ، واعتنى بالأدب فنظم الْكثير الْحسن وَجمع من نظمه ديوانا على حُرُوف المعجم فِي مُجَلد كَبِير ونظم الْمِعْرَاج النَّبَوِيّ فِي قصيدة نبوية نَحْو خَمْسمِائَة بَيت وَعمل فِي المديح النَّبَوِيّ سَبْعَة عشر بَيْتا فِي أول بَيت مِنْهَا تَسْمِيَة بحرها.

بل لَهُ فِي المديح النَّبَوِيّ قلائد النحور لمهور الْحور نَحْو الوتريات وَحدث بنظمه ، كتب عَنهُ بعض أَصْحَابنَا من ذَلِك قَوْله : جَاءَنِي من حبيب قلبِي كتاب .. عجب النَّاس إِذْ رَأَوْا رساله .. قلت لَا تعجبوا فَإِن حَبِيبِي .. مالكي وَهُوَ متحفي بالرساله ، وَكَانَ إنْسَانا حسنا خيرا راسخ الْإِسْلَام مَعَ كَونه من أَوْلَاد القبط يظْهر على كَلَامه الْخَبَر ، مَاتَ فِي يَوْم السبت ثَانِي جُمَادَى الثَّانِيَة سنة إِحْدَى وَأَرْبَعين بالمحلة رَحمَه الله “.

كما ذكر ابنه شمس الدين محمد فقال : ” محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشمس بن النور البهرمسي المحلي الشافعي صهر الغمري ويعرف بابن البهرمسي وبهرمس من المحلة ، ولد تقريباً سنة عشرين بالمحلة وحفظ القرآن واشتغل عند ابن قطب وغيره ، وتعانى النظم الموزون وكتبت عنه منه مرثية في شيخنا أودعتها الجواهر وخطب بجامع صهره وسمعت خطبته وكان يقظاً متساهلاً مات في ربيع الآخر سنة ثمان وخمسين عفا الله عنه “.

محيي الدين المحلي : إمام جامع المتولي عبد القادر بن إبراهيم بن سليمان المحلي الشافعي ويعرف بابن السفيه محيي الدين أبو الفتوح (835 – 907 هـ) / (1432 – 1501 م) ، أديب وناظم وعالم بالعربية ولد بالمحلة ونشأ بها وتميز في فنون اللغة العربية ، من مؤلفاته : شرح بانت سعاد ، نظم درة الغواص للحريري وشرحها ، نظم شذور الذهب لابن هشام في النحو.

قال عنه السخاوي وكان معاصرا له : ” عبد الْقَادِر بن إِبْرَاهِيم بن سُلَيْمَان محيي الدّين أَبُو الْفتُوح الْمحلي الشَّافِعِي وَيعرف بِابْن السَّفِيه ، ولد سنة خمس وَثَلَاثِينَ وَثَمَانمِائَة بالمحلة وَنَشَأ فحفظ الْقُرْآن والبهجة وَجمع الْجَوَامِع وألفية النَّحْو وَغير ذَلِك وَقَالَ لي مرّة أَنه حفظ الْمِنْهَاج الفرعي فَالله أعلم ولازم الشَّمْس بن كتيلة فِي الْعَرَبيَّة وَالْفِقْه وأصوله.

وَقدم الْقَاهِرَة فَأخذ عَن الْعلم البُلْقِينِيّ فِي الْفِقْه بل قَرَأَ عَلَيْهِ فِي الشفا وَعَن قَرِيبه الْبَدْر أبي السعادات البُلْقِينِيّ والزين زَكَرِيَّا والجوجري وتميز فِي الْعَرَبيَّة ونظم الشذور ودرة الغواص للحريري وشرحهما وَكَذَا شرح بَانَتْ سعاد وقرضه لَهُ أَبُو السعادات وزَكَرِيا والولوي الأسيوطي وكاتبه وشارك فِي الْأُصُول وَغَيره.

وَتردد للبقاعي يَسِيرا ولازمني فِي قِرَاءَة السِّيرَة وَغَيرهَا وَحضر كثيرا من الدُّرُوس وكتبت لَهُ سوى التقريض الْمشَار إِلَيْهِ إجازة حَسَنَة ، وخطب فِي بَلَده بالجامع الطريني وَقَرَأَ البُخَارِيّ على الْعَامَّة.

وناب فِي الْقَضَاء عَن الصّلاح بن كميل فَمن بعده وَكَذَا استنابه الصّلاح المكيني ، وَحج مرَارًا وَدخل اسكندرية ودمياط ، كل ذَلِك مَعَ خفَّة روح ولطافة عشرَة وانطراح ومزيد فاقة وَكَثْرَة عِيَال وفضائل ووسائل نظم حسن.

كتبت عَنهُ مِنْهُ قَوْله وَقد مرض بشقيقة طَال انْقِطَاعه بهَا : يَا رَاحِم الضُّعَفَاء يَا من فَضله عَم الْخَلَائق بالمواهب وَالْكَرم .. إِنِّي سَأَلتك بِالنَّبِيِّ مُحَمَّد وَمن استجار بِهِ لديك قد اعْتصمَ .. فبحقه وبجاهه وبقربه أَدْعُوك تكشف مَا اعْتَرَانِي من ألم .. وَاجعَل صَلَاتك مَعَ سلامك دَائِما لجناب حَضرته الشَّرِيفَة فِي النعم.

بل امتدحني بقوله : كرم النَّفس فِيهِ معنى لطيف هُوَ ميدان مِدْحَة الشُّعَرَاء .. إِن تكن مادحا فدونك هَذَا أَو تكن هاجيا فَغير السخاء ، وَكَذَا أنشأ بعض الْخطب وَأَخْبرنِي أَنه رأى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كثيرا “.

الشيوخ

الشيخ جعفر بن إبراهيم السنهوري : إمام القراءات والتجويد في العصر المملوكي أبو الفتح زين الدين جعفر بن إبراهيم الجمحي السنهوري ، ويرجع في نسبه إلى قبيلة بني جمح القرشية المعروفة التي سكنت قرية سنهور المدينة بجوار دسوق منذ الفتح الإسلامي ، ولد في عام 810 هـ ثم ارتحل إلى المحلة الكبرى وقضى فيها النصف الأول من حياته وانتقل بعدها إلى الجامع الأزهر بالقاهرة حتى توفي عام 894 هـ ودفن بحوش صوفية خانقاه سعيد السعداء.

في المحلة الكبرى لزم جعفر مسجد الشيخ أبي عبد الله محمد بن عمر الغمري حيث كان من جملة أصحابه ومريديه وتتلمذ على يد إمام القراءات والتجويد بالمحلة شهاب الدين أحمد بن حسن المحلي الشافعي المعروف بلقب ابن جليدة ، وفي الجامع الأزهر تتلمذ على يد شيوخ عصره في القراءات حتى ذاع صيته وعظمت منزلته وتولى الإقراء في المدرسة البرقوقية ثم البيبرسية وتتلمذ على يد الإمام ابن حجر العسقلاني.

قال عنه الحافظ السخاوي : ” جَعْفَر بن ابراهيم بن جَعْفَر بن سُلَيْمَان بن زُهَيْر بن حريز بن عريف ابْن فضل بن فَاضل الزين أَبُو الْفَتْح الْقرشِي الدهني السنهوري القاهري الأزهري الشَّافِعِي الْمُقْرِئ ولد تَقْرِيبًا كَمَا كتبه بِخَطِّهِ سنة عشر وَثَمَانمِائَة بسنهور الْمَدِينَة وَنَشَأ بهَا فأوقع الله فِي قلبه الْهِجْرَة عَن أَهله أُمَرَاء الْعَرَب ففارقهم إِلَى الْمحلة لأبي عبد الله الغمري وَأقَام تَحت نظر إِمَام جَامعه ابْن جليدة فَقَرَأَ عِنْده الْقُرْآن “.

ويقول عنه الحافظ جلال الدين السيوطي : ” وعني بالقراءات فبرع فِيهَا وعمّر وانتفع بِهِ النَّاس ” ، و يقول عنه ابن خليل الظاهري : ” شيخ الإقراء بمصر وكان عالمًا فاضلاً بارعا في القراءات يقرئ أربع عشرة رواية وبعضًا من الشواذ وكان له اليد الطولى في ذلك ولم يخلف بعده مثله ” ، ويقول عنه ابن إياس المصري : ” شيخ القراء بمصر وكان يقرئ بأربعة عشر رواية وكان علامة في فن القراءات “.

من أهم مؤلفاته كتاب الجامع المفيد في صناعة التجويد ، ألفه في ابتداء أمره حيث فرغ من كتابته وتأليفه قبيل ظهر يوم الخميس رابع عشر صفر سنة 847 هـ وقد اشتمل كتابه على نفائس وغرائب وفوائد إذا قرأها المبتدئ نال منها مراده وإن نظر فيها المنتهي حصل له زيادة ، وقرَّض لَهُ الحافظ ابن حجر العسقلاني فَقَالَ : ” فقد وقفت على هَذَا العقد الفريد والدر النضيد والتحرير الْمجِيد لتلاوة الْقُرْآن الْمجِيد فَوَجَدته مجموعًا جَمُوعًا وحاويا لأشتات الْفَضَائِل وللحشو والإسهاب مَنُوعًا فَالله يَجْزِي جَامعه على جمعه جَوَامِع الْخيرَات ويسكنه أَعلَى الغرفات الْمعدة لمن كَانَ لرَبه مُطيعًا “.

الإمام ابن القطب المحلي : إمام المحلة وشيخها الأكبر في النصف الأول من القرن التاسع الهجري ولي الدين أبو عبد الله محمد بن قطب الدين محمد بن زين الدين أبي بكر بن عبد الرحمن بن مراوح المحلي ويعرف بلقب ابن القطب نسبة لأبيه وابن مراوح نسبة لعشيرته بني مراوح العربية ، تتلمذ على يديه كافة علماء وشيوخ وقضاة المحلة الكبرى في زمنه وكان إماما جليلا مهيبا ، ولد في المحلة الكبرى عام 765 هـ وتوفي فيها عام 846 هـ وقد جاوز الثمانين.

تلقى العلم عن شيوخ عصره وتتلمذ على يد الفقيه والأصولي واللغوي عز الدين محمد بن أبي بكر بن جماعة الكناني وحضر دروس الإملاء بين يدي الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني وحضر دروس الحديث للإمام سراج الدين البلقيني وحاز الإجازة في علوم اللغة العربية على يد الإمام أبي حفص عمر بن علي الأنصاري الأندلسي المعروف بلقب ابن الملقن واشتهر بالإقبال على الدراسة والتقوى والورع وحسن الأدب.

ذكره الحافظ شمس الدين السخاوي في كتابه الضوء اللامع لأهل القرن التاسع وأثنى عليه خيرا فقال : ” مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن أبي بكر بن عبد الرَّحْمَن ولي الدّين أَبُو عبد الله ابْن القطب بن الزين الْمحلي الشَّافِعِي وَيعرف بِابْن مراوح بحاء مُهْملَة كمسامح وبابن قطب أَيْضا وَهُوَ بِهِ أشهر ، ولد تَقْرِيبًا سنة خمس وَسِتِّينَ وَسَبْعمائة بالمحلة وَنَشَأ بهَا فحفظ الْقُرْآن والعمدة والتنبيه وتصحيحه للإسنوي وَبَعض ألفية ابْن مَالك.

وَدخل الْقَاهِرَة فأكمل حفظهَا فِيهَا وعرضها ماعدا التَّصْحِيح عَليّ الأبناسي وَابْن الملقن وأجازاه وَحضر دروس أَولهمَا بحث عَلَيْهِ التَّنْبِيه وَكَذَا لَازم الْعِرَاقِيّ وَبحث عَلَيْهِ ألفيته الحديثية وَسمع عَلَيْهِ ألفية السِّيرَة وَكتب عَنهُ عدَّة مجَالِس من أمياله والسراج البُلْقِينِيّ وَسمع عَلَيْهِ غَالب الصَّحِيحَيْنِ وَالسّنَن لأبي دَاوُد جَمِيع التِّرْمِذِيّ وَسمع أَيْضا على التَّاج بن الفصيح وَالصَّلَاح البلبيسي وَابْن الشيخة والحلاوي فِي آخَرين وَبحث قِطْعَة من الكافية لِابْنِ مَالك عَليّ الغماري.

ولازم الْعِزّ جمَاعَة قَرِيبا من عشر سِنِين وَأذن لَهُ فِي التدريس فِي الْفِقْه وأصوله والنحو والإعراب والمعاني وَالْبَيَان والبديع فِي الافتاء ، وَكَانَ إِمَامًا عَالما فَقِيها فَاضلا مفننا خيرا نيرا ربعَة تصدي للقراء بِجَامِع الْمحلة وَصَارَ شيخها بِدُونِ مدافع وانتفع بِهِ أهل تِلْكَ النواحي وَحدث باليسير سمع من الْفُضَلَاء ، وَقدم بِأُجْرَة الْقَاهِرَة وَحضر مجْلِس الاملاء عِنْد شَيخنَا وَكَانَ يشبه بِهِ فِي الْهَيْئَة مَاتَ فِي شعْبَان سنة سِتّ وَأَرْبَعين بالمحلة رَحمَه الله وإيانا “.

الإمام ابن المحلي : قال عنه السخاوي : ” مُحَمَّد بن أَحْمد بن عَليّ بن مُحَمَّد بن عَليّ بن تَقِيّ الدّين أَحْمد بن زكي بن عبد الْخَالِق بن نَاصِر الدّين مَنْصُور بن شرف الدّين طلائع الْجلَال بن الولوي الْمحلي ثمَّ السمنودي الشَّافِعِي الرِّفَاعِي وَيعرف بِابْن الْمحلي ، ولد فِي الْعشْر الْأَخير من رَمَضَان سنة خمس وَعشْرين وَثَمَانمِائَة بسمنود وَنَشَأ بهَا فحفظ الْقُرْآن عِنْد ابْن نَاصِر الدّين مُحَمَّد بن مَحْمُود العجمي تلميذ الشَّيْخ مظفر وَعَلِيهِ جوده وَالنِّهَايَة المنسوبة للنووى فِي الْفِقْه ومعظم التَّنْبِيه وَجَمِيع الرحبية فِي الْفَرَائِض وألفيه ابْن مالك والملحة وتصريف الْعُزَّى وَعرض على قَاضِي الْمحلة الشهَاب العجمي وَأخذ الْفِقْه عَن خَاله الشَّمْس مُحَمَّد بن أَحْمد بن حَمْزَة الْمَاضِي وَالشَّمْس الشنشي والوروري.

وَتردد لدرس المناوي والعبادي والفرائض عَن السراج عمر بن مصلح الْمحلي وَأبي الْجُود وَكَذَا أَخذهَا مَعَ الْعَرَبيَّة عَن بلديه الْعِزّ المناوي وَحضر فِي الْعَرَبيَّة أَيْضا وَفِي غَيرهَا دروس الشمني والميقات عَن عبد الرَّحْمَن بن الشَّيْخ عمر السمنودي وَسمع بِقِرَاءَتِي على شَيخنَا الْيَسِير من آخر الْجُزْء الأول من حَدِيث ابْن السماك فِي ربيع الثَّانِي سنة إِحْدَى وَخمسين ثمَّ على أبي حَامِد بن الضياء الْمَكِّيّ بهَا سنة وست وَسِتِّينَ دَاخل الْكَعْبَة شَيْئا وَكَانَ مجاورا فِي تِلْكَ السّنة ثمَّ جاور الَّتِي تَلِيهَا وَقَرَأَ بترغيب صاحبنا السنباطي فَأَنَّهُ جاور فِيهَا على أبي الْفَتْح المراغى والزين الأميوطي.

والتقي ابن فَهد والبرهان الزمزمي والأبي والشوائطي وَآخَرين ثمَّ قدم الْقَاهِرَة وَقد أحب الطّلب فَقَرَأَ على الزين البوتيجي والزكي المناوي وَطَائِفَة بِحَيْثُ أكمل الْكتب السِّتَّة وَغَيرهَا وَأكْثر من التَّرَدُّد إِلَي فِي مجَالِس الْإِمْلَاء والإقراء وَغَيرهَا ، وَأقَام بِبَلَدِهِ متصديا للإفادة فَأخذ عَنهُ جمَاعَة وأقرأ الْأَوْلَاد وقتا وَأفْتى وَوعظ وَولى الْعُقُود بهَا وَامْتنع من الدُّخُول فِي الْقَضَاء وَصَارَت لَهُ وجاهة وشهرة فِي تِلْكَ النَّاحِيَة وصنف كتابا فِي أدب الْقَضَاء مُفِيدا قرضته لَهُ وَشرح تائية الْبَهَاء السُّبْكِيّ وَكتب بِخَطِّهِ أَشْيَاء وَهُوَ إِنْسَان خير قَانِع متعفف مَعَ فَضِيلَة وعقل وتودد وَحسن عشرَة وإكرام للوافدين مَعَ مزِيد فاقته ورغبة فِي إِزَالَة الْمُنكر.

كتبت عَنهُ فِي بَلَده وَغَيرهَا من نظمه وَكَذَا سمع مِنْهُ البقاعي فِي ربيع الأول سنة إِحْدَى وَسِتِّينَ قصيدة عَملهَا فِي كَنِيسَة أحدثت بسمنود وَكتب لي مناما بِخَطِّهِ سَمعه من رائية وَبَالغ فِي إثْبَاته فِي الْوَصْف وخطبه الخيضري ليَكُون شيخ الْمَكَان الَّذِي عمله بجوار ضريح الشَّافِعِي فَقدم فِي سادس ذِي الْحجَّة فَلم يتهيأ لَهُ أَمر بل حصل لَهُ صدع فِي رجله فَأَقَامَ للتداوي مِنْهُ ثمَّ بِمُجَرَّد أَن نصل عَاد لبلده فابتدأ بِهِ الضعْف فِي الطَّرِيق وَاسْتمرّ حَتَّى مَاتَ بهَا فِي الْأَحَد سَابِع عشري الْمحرم التَّالِي لَهُ سنة تِسْعين وَدفن بالزاوية الْمَعْرُوفَة بهم على شاطئ الْبَحْر وَحصل التأسف على فَقده رَحمَه الله وإيانا “.

ابن عبيد البشبيشي : جاء في كتاب الضوء اللامع للسخاوي : ” مُحَمَّد بن عبيد بن مُحَمَّد بن سُلَيْمَان بن أَحْمد الشَّمْس البشبيشي بِكَسْر الموحدتين ومعجمتين قَرْيَة بِالْقربِ من الْمحلة ثمَّ الْمحلي ثمَّ القاهري الشَّافِعِي نزيل مَكَّة وَيعرف بالبشبيشي ، ولد تَقْرِيبًا سنة سبع وَثَلَاثِينَ وَثَمَانمِائَة ببشبيش وَنَشَأ بهَا فَقَرَأَ بهَا بعض الْقُرْآن ثمَّ أكمله بالمحلة وَحفظ كتاب أبي شُجَاع والملحة عِنْد ابْن كتيلة والشاطبية وجود بعض الْقُرْآن عِنْد الشهَاب بن جليدة وَنور الدّين ابْن الكريوني وَغَيرهمَا وتحول لمصر فَنزل الْأَزْهَر وتلا بِهِ الْقُرْآن لأبي عَمْرو على إِمَامه.

وَحضر دروس الشنشي والعبادي وَقَرَأَ على زَكَرِيَّا ومُوسَى البرمكيني والبدر حسن الضَّرِير وَغَيرهم بل أَخذ عَن الْعلم البُلْقِينِيّ ولازمه فِي دروسه ومواعيده وَغَيرهَا وَعَن قَاسم وَابْن تَقِيّ الدّين وَأبي السعادات وَغَيرهم من البلاقنة وَغَيرهم كالمناوي وتلميذه الْفَخر المقسي ، وَسمع على الشاوي والكمال بن أبي شرِيف والخيضري فِي آخَرين كَعبد الرَّحْمَن الخليلي وَابْن حَامِد وتلا على عبد الله بن عِيسَى الْكرْدِي الضَّرِير لِحَمْزَة ولغالب السَّبع إفرادا وعَلى الزين جَعْفَر والجلال المرجوشي.

وارتحل لمَكَّة فجاور فِي سنة ثَمَان وَخمسين ، وتلا الْقُرْآن غير مرّة على عمر الْحَمَوِيّ النجار وَبَعضه على عَليّ الديروطي والشريف الطباطبي وشهاب الدّين القباقبي وَكَانَ حج فِي تِلْكَ السّنة وَآخَرين كالشيخ عمر المرشدي وَحضر دروس الشوائطي وَسمع على النَّجْم عمر بن فَهد ثمَّ قطن مَكَّة من سنة إِحْدَى وَسِتِّينَ ، وسافر مِنْهَا بعد السّبْعين إِلَى الْيمن ثمَّ بعد الثَّمَانِينَ إِلَى الْحَبَشَة وَقَرَأَ هُنَاكَ الحَدِيث وَكَذَا سَافر للحيلة والطائف وَنَحْوهمَا كعدن وَجُمْلَة كل ذَلِك بِسَبَب الاسترزاق بِالْقِرَاءَةِ.

وَهُوَ إِنْسَان خير متودد مُفِيد محب فِي الْفَائِدَة رَاغِب فِي كتَابَتهَا مَعَ تقنع وتعفف واتقان لقِرَاءَة البُخَارِيّ وَكثير من أوجهه ، وَهُوَ مِمَّن لازمني بِالْقَاهِرَةِ ثمَّ بِمَكَّة وَقَرَأَ على غَالب البُخَارِيّ وَغَيره من تصانيفي وَسمع عَليّ ومني الْكثير وعلق عني فَوَائِد ، وتكرر دُخُوله لليمن وَهُوَ على طَرِيقَته ونمطه فِي التقنع وَكَثْرَة التودد “.

الشيخ ابن قريبة المحلي : هو الشيخ نور الدين أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن محمد بن علي المحلي الشافعي المعروف بلقب ابن قريبة ، ولد بالمحلة الكبرى عام 850 هـ ونشأ فيها حيث تعلم وقرأ القرآن علي يد عمدة المقرئين في زمانه إمام جامع الغمري الشيخ شهاب الدين أحمد بن حسن المحلي الشافعي المعروف بلقب ابن جليدة والمتوفي في مكة المكرمة عام 874 هـ فبرع في القراءة وتعلم ألفية النحو وحفظ المنهاج.

ثم سافر إلى البرلس فأقام بزاوية ابن قصي وتعلم النحو والمعاني والبيان على يد ابن الأقيطع ورحل بعدها إلى القاهرة فأقام بزاوية ابن بكتمر حتى حدث خلاف بينه وبين جماعة الشيخ مدين فتركهم والتحق بجامع الزاهد حيث تتلمذ في الفقه على يد الإمام شمس الدين المسيري ثم على يد عدد من شيوخ القاهرة منهم ابن قاسم وابن قطان والمقسي كما تلقى دروس الشافعية في المدرسة الكاملية علي أيدي شيوخها.

ثم كانت الخطوة الكبرى في حياته عندما تتلمذ على إمام العصر وحجة الزمان الإمام برهان الدين البقاعي صاحب المؤلفات المعروفة والتصانيف المشهورة فلزمه وتلقى عنه كافة العلوم خاصة في التفسير ، وعندما حدث الخلاف بن البقاعي وعلماء مصر بسبب كتابه نظم الدرر في تناسب الآيات والسور رحل إلى الشام وصحبه ابن قريبة في محنته ثم عاد بعد وفاة شيخه إلى القاهرة ليتولى التدريس بالمدرسة الأشرفية.

وقد جاءت ترجمته في كتاب الضوء اللامع لأهل القرن التاسع وفيها : ” وَدخل الشَّام مَعَ شَيْخه البقاعي حِين اضطراره إِلَى الْخُرُوج إِلَيْهَا ثمَّ لأخذ مَا أوصى لَهُ بِهِ من كتبه وَغَيرهَا بعد مَوته ، وتنزل فِي الْجِهَات فِي حَيَاته وَبعده وتمول جدا ، وَحج غير مرّة مِنْهَا مرّة على السحابة المزهرية لمزيد ترداده إِلَيْهِ حَتَّى قَرَأَ بَين يَدَيْهِ الْحِلْية والأحياء وَغير ذَلِك ونزله فِي عدَّة وظائف بمدرسته مِنْهَا قِرَاءَة الحَدِيث.

بل توجه فِي سنة اثْنَتَيْنِ وَتِسْعين شَرِيكا لغيره فِي السحابة ومشرفا على عِمَارَته فِي الْمَدِينَة النَّبَوِيَّة وَفعل مَا لا يجمل وَكَذَا قَرَأَ دَلَائِل النُّبُوَّة وَغَيرهَا عِنْد يشبك الجمالي بسفارة الْيمن بن البرقي لاختصاصه بِهِ وانضمامه بعياله إِلَيْهِ وَلذَا أعطَاهُ مشيخة التصوف بمدرسة أستاذه الجمالي نَاظر الْخَاص بعد إِسْمَاعِيل الحياني وأقرأ جمَاعَة من الصغار بل قسم الْفِقْه بالأشرفية برسباي فِي سنة تسع وَثَمَانِينَ “.

أئمة الحرمين

برهان الدين الحسني إمام الحرم المكي : إمام جليل من أبناء قرية محلة حسن مركز المحلة الكبرى ، برهان الدين إبراهيم بن أبي بكر بن محمد البرلسي الحسني من أعلام القرن الثامن الهجري ويعرف بلقب الحسني نسبة إلى قرية محلة حسن وبلقب البرلسي نسبة إلى عائلته التي تنحدر من عشائر عرب البراري في البرلس وبلقب الفرضي لبراعته في علم المواريث ، ولد في محلة حسن عام 742 هـ وتلقى تعليمه في المحلة الكبرى ثم انتقل إلى القاهرة ، وفي عام 780 هـ رحل إلى الحجاز ليجاور في الحرم المكي عشرين عاما متواصلة.

تتلمذ على يد الشيخ شمس الدين الكلائي وتلقى عنه الفرائض (حساب المواريث) ونبغ فيه وصار من أهم المتخصصين في تدريس ذلك في الحجاز ، عاد إلى مصر في عام 802 هـ حيث وافته المنية ودفن بمقابر باب النصر ، ذكره تقي الدين الفاسي في كتابه العقد الثمين فى تاريخ البلد الأمين فقال : ” إبراهيم بن أبي بكر بن محمد البرلسي الحسني المصري برهان الدين المعروف بالفرضي نزيل مكة سمع بها فى عشر التسعين وسبعمائة على شيخنا الأميوطي والنشاوري وغيرهما من شيوخنا.

وأقرا بها الفرائض والحساب وكان بارعا فى ذلك وأخذ ذلك عن الشيخ شمس الدين محمد بن يوسف بن عادي الكلائي صاحب المختصر المشهور وانتفع الناس به فى ذلك بمكة وكان جاور بها نحو عشرين سنة متوالية إلا أنه تردد فى بعض السنين إلى مصر طلبا للرزق وأدركه الأجل بها بإثر قدومه إليها فى الثالث والعشرين من المحرم سنة اثنتين وثمانمائة ودفن ـ فيما أحسب ـ بمقابر باب النصر وقد قارب الستين فيما أحسب ، والحسني نسبة إلى بلدة يقال لها محلة حسن بالغربية من أعمال مصر “.

وذكره السخاوي في كتابه الضوء اللامع لأهل القرن التاسع فقال : ” إِبْرَاهِيم بن أبي بكر بن مُحَمَّد برهَان الدّين الْبُرُلُّسِيّ الحسني نِسْبَة لبلدة يُقَال لَهَا محلّة حسن بالغربية من أَعمال مصر القاهري الفرضي ذكره التقي الفاسي فِي تَارِيخ مَكَّة ” ، وذكره ابن حجر العسقلاني في كتابه إنباء الغمر بأبناء العمر فقال في وفيات عام 802 هـ : ” إبراهيم بن أبي بكر بن محمد الفرضي صاحب الكلائي أصله من البرلس وسكن القاهرة ثم مكة فانتفع المكيون به في فن الفرائض مات في المحرم ” ، رحمه الله وأجزل له المثوبة.

ابن حميد المحلي إمام الحرم المكي : قال عنه السخاوي : ” مُحَمَّد بن عَليّ بن أَحْمد بن خلف بن شهَاب بن عَليّ الْمُحب أَبُو الطّيب بن النُّور الْمحلي الشَّافِعِي الشاذلي وَيعرف بِابْن حميد بِالتَّصْغِيرِ وبابن وَدَن بِفَتْح الْوَاو والمهملة وَآخره نون وَسمي بَعضهم جد أَبِيه مُحَمَّدًا وَالصَّوَاب خلف ، ولد كَمَا أَخْبرنِي بِهِ فِي ثَالِث عشري رَمَضَان سنة ثَلَاث عشرَة وَثَمَانمِائَة وَقيل بعد ذَلِك بالمحلة وَنَشَأ بهَا فحفظ الْقُرْآن وَصلى بِهِ وأربعي النَّوَوِيّ وَالنِّهَايَة لَهُ فِي الْفِقْه وَالْحَاوِي الصَّغِير والرحبية فِي الْفَرَائِض والملحة وألفية ابْن ملك وَجمع الْجَوَامِع وَعرض على شَيخنَا والبساطي وَغَيرهمَا.

وَبحث فِي الْحَاوِي عِنْد الشّرف السُّبْكِيّ والبرهان الأبناسي والشهاب الْمحلي خطيب جَامع ابْن ميالة وَآخَرين وَقَرَأَ فِي الْأُصُول والمعاني وَالْبَيَان وَغَيرهَا من الْفُنُون على الْعِزّ عبد السَّلَام الْبَغْدَادِيّ وَكَذَا قَرَأَ على الْبُرْهَان الكركي وَشَيخنَا وَآخَرين مِنْهُم ابْن المجددي قَرَأَ عَلَيْهِ فِي الْفَرَائِض والحساب وَغَيرهَا ، وسافر إِلَى الشَّام فَقَرَأَ على ابْن نَاصِر الدّين وَعَائِشَة ابْنة ابْن الشرائحي ثمَّ سمع بِالْقَاهِرَةِ معي على الرَّشِيدِيّ وَغَيره وَحج وَسمع بِمَكَّة على أبي الْفَتْح المراغي والتقي بن فَهد وَذَلِكَ فِي سنة خمس وَخمسين وزار بَيت الْمُقَدّس وَأذن لَهُ بعض شُيُوخه فِي الافتاء والتدريس.

وتعانى الْأَدَب فتميز وَكتب عدَّة تصانيف مِنْهَا النجمة الزاهرة والنزهة الفاخرة فِي نظام السلطنة وسلوك طَرِيق الْآخِرَة ، وقرة عين الرَّاوِي فِي كرامات مُحَمَّد بن صالح الدمراوي ومحاسن النظام من جَوَاهِر الْكَلَام فِي ذكر الْملك الْعلَام وَكتاب فِي الْحُدُود النحوية وَآخر سَمَّاهُ الْبَرْق اللامع فِي ضبط أَلْفَاظ جمع الْجَوَامِع فِي نَحْو أَرْبَعَة كراريس.

وَكَانَ فَاضلا لطيفا حسن الْعشْرَة متواضعا كتب عَنهُ غير وَاحِد من الْفُضَلَاء ، كتبت عَنهُ قَوْله : تشاغل بالمولي رجال فَأَصْبَحت .. مَنَازِلهمْ تنمو بمجد مؤثل .. رجال لَهُم حَال مَعَ الله صَادِق .. فَإِن لم تكن مِنْهُم بهم فتوسل ، مَاتَ بِمَكَّة فِي عصر يَوْم الثُّلَاثَاء سادس عشر ربيع الأول أَو الآخر سنة خمس وَخمسين وَدفن بالمعلاة رَحمَه الله وإيانا “.

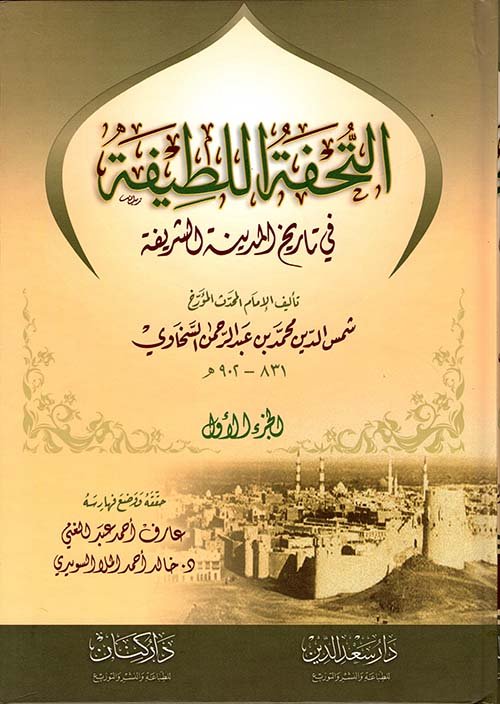

أبو الحسن نور الدين المحلي إمام الحرم النبوي : ذكره السخاوي في كتابه التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة فقال : ” عليّ بن مُحَمَّد بن مُوسَى بن منصور النُّور أَبُو الْحسن الْمحلي الْمدنِي الشَّافِعِي سبط الزبير الأسواني ولد فِي جُمَادَى الأولى سنة أَربع وَخمسين وَسَبْعمائة بِمصْر فِيمَا وجد بِخَطِّهِ وَقيل بِالْمَدِينَةِ وَاقْتصر عَلَيْهِ شَيخنَا فِي أنبائه وَنَشَأ بهَا فَسمع بهَا على سعد الدّين الإسفرايني والشمسين السستري وَمُحَمّد بن صلح بن إِسْمَاعِيل الْكِنَانِي وَالْجمال الأميوطي والبهاء بن التقي السُّبْكِيّ وبمكة على الْكَمَال بن حبيب وَالْجمال بن عبد الْمُعْطِي وَالْقَاضِي أبي الْفضل النويري والأمين بن الشماع.

وَدخل الْقَاهِرَة فَسمع بهَا على الْبَهَاء بن خَلِيل والحراوي وَأبي الْفرج بن الْقَارِي وَالْجمال الْبَاجِيّ وَالشَّمْس بن الخشاب والشهاب أَحْمد بن حسن الرهاوي وخليل بن طرنطاي ابْن حَاتِم والبغدادي والعراقي والهيثمي .. وَأَجَازَ لَهُ الشهَاب الْأَذْرَعِيّ وَابْن كثير وَابْن الهبل وَابْن أميلة وَالصَّلَاح بن أبي عمر وَجَمَاعَة وَخرج لَهُ صاحبنا النَّجْم بن فَهد مشيخة وَقَالَ إِنَّه لم يخلف بِبِلَاد الْحجاز أسْند مِنْهُ وَكَذَا قَالَ شَيخنَا وَحدث ، سمع مِنْهُ الْأَئِمَّة وَمِمَّنْ سمع مِنْهُ أَبُو الْفرج المراغي وَآخَرُونَ مِمَّن هم بِقَيْد الْحَيَاة فِي مصر وَمَكَّة.

وَقَالَ شَيخنَا : أجَاز لنا ، قلت : وَرَأَيْت بِخَطِّهِ أَشْيَاء من مجاميع وَغَيرهَا بل قَرَأَ على الْبَدْر الزَّرْكَشِيّ مُصَنفه الْإِجَابَة لإيراد مَا استدركته عَائِشَة على الصَّحَابَة وَوَصفه بالشيخ الإِمَام الْفَاضِل المحصل الْأَصِيل الرّحال ، وَقَالَ غَيره : كَانَ إِمَامًا عَالما عَاملا مُسْندًا مكثرا معمرا رحْلَة الْحجاز وَمَات فِي شَوَّال سنة ثَمَان وَثَلَاثِينَ بِالْمَدِينَةِ وَصلي عَلَيْهِ بالروضة وَدفن بِالبَقِيعِ رَحمَه الله ، وَقد تَرْجَمته فِي تَارِيخ الْمَدِينَة بأطول مِمَّا هُنَا وَذكره المقريزي فِي عقوده.

وابنه هو أحمد بن علي بن محمد بن موسى بن منصور الشهاب ابن المسند نور الدين أبي الحسن المحلي الأصل المدني الشافعي ولد في اثنتين وثمانين وسبعمائة بالمدينة ونشأ بها وأحضر على الجمال الأميوطي إكرام الضيف للحربي وجزء البطاقة وجزء الغضائري وجزء ابن فارس وجزء الدراج وغيرها وسمع من يوسف بن إبراهيم بن البنا والعلم سليمان السقاء ووالده في آخرين ومما سمعه على ثانيهم مشيخة محمد بن يوسف الزرندي تخريج البرزالي.

وأجاز له يحيى الرحبي والحلاوي والسويداوي والجمال الرشيدي والبلقيني وابن الملقن والعراقي والهيثمي والغماري وابن خلدون وغيرهم وحدث سمع منه الفضلاء ولقيته بمكة والمدينة فقرأت عليه بهما ، وكان فكها حلو المحاضرة كثير النوادر حج مرارا وجاور مرة وقدم مكة صحبة الحاج في سنة سبع وخمسين وهو متوعك فحج وتأخر بمكة حتى كانت وفاته بها في أوائل المحرم من التي تليها وصلي عليه ضحى عند باب الكعبة ودفن بالمعلاة رحمه الله وإيانا “.

الخطيب الأزهري المحلي إمام الجامع الأزهر : شمس الدين محمد بن علي بن إسماعيل ، ولد في المحلة الكبرى عام 850 هـ وتلقي فيها علوم الفقه واللغة والقرآن ثم انتقل إلى القاهرة وعمل في الكتابة لأمراء الدولة المملوكية وتنقل معهم في الأسفار المختلفة ثم تولى الإمامة وقراءة القرآن بالجامع الأزهر وتردد إلى الحجاز حيث تولى مشيخة الخدام في الحرم المدني وعرف بلقب الخطيب الأزهري ، قال عنه السخاوي :

” محمَّد بن عَليّ بن إِسْمَاعِيل بن رضوَان الشَّمْس الْمحلي ثمَّ الْأَزْهَرِي الْخَطِيب ، مولده قبيل الْخمسين بالمحلة وَحفظ بهَا الْقُرْآن عِنْد الْفَقِيه أَحْمد بن جليدة وَقَرَأَ لأبي عَمْرو على الشَّيْخ عبد الله الضَّرِير ، ثمَّ قدم الْقَاهِرَة واشتغل عِنْد الْبكْرِيّ والعبادي وَغَيرهمَا كالزين الأبناسي وَقَرَأَ عَليّ كثيرا فِي البُخَارِيّ وَغَيره وَكَذَا قَرَأَ على الديمي وجود الْخط الْقُرْآن وَقَرَأَ بِهِ فِي الأجواق رياسة وَغَيرهَا، وتكسب بِالشَّهَادَةِ وقتا وَقَرَأَ على الْعَامَّة بالأزهر وَغَيره.

واختص بِتَمْر الْحَاجِب وَأم بِهِ بل سَافر مَعَه فِي توجهه مَعَ الْعَسْكَر لسوار أَولا وَثَانِيا وَكَذَا انْتَمَى لجانبك حبيب وسافر مَعَه إِلَى الرّوم حِين كَانَ الرَّسُول لصَاحبه فِي سنة تسعين وزار فِي رُجُوعه بَيت الْمُقَدّس والخليل ، ولشاهين الجمالي وسافر مَعَه إِلَى الْمَدِينَة النَّبَوِيَّة حِين ولي مشيخة الخدام بهَا وجهزه من هُنَاكَ إِلَى الْعَجم لأوقافها ولخير بك من حَدِيد وَقَررهُ شيخ سَبْعَة مَعَ الذّكر بالأزهر وَله فِي ذَلِك كُله حكايات ، وَصَارَ يتجر فِي غُضُون ذَلِك ، وَعِنْده سرعَة حَرَكَة وخفة روح.

وابنه هو أَحْمد بن مُحَمَّد بن عَليّ بن إِسْمَاعِيل الشهَاب الْمَدْعُو بَرَكَات بن الشَّمْس الْمحلي الأَصْل الْمَكِّيّ الشَّافِعِي وَيعرف بابن الخطيب ، وَهُوَ كَاتب الْغَيْبَة لكَونه كَاتب غيبَة جمَاعَة الأشرفية بِمَكَّة ، ولد بِمَكَّة وَنَشَأ بهَا فحفظ الْقُرْآن والشاطبية وأربعي النَّوَوِيّ ومنهاجه ومختصر أبي شُجَاع وألفية النَّحْو وَعرض على جمَاعَة كالبرهاني بن ظهيرة وَولده والقضاة الثَّلَاثَة وَالْإِمَام الْمُحب الطَّبَرِيّ وَعبد الْمُعْطِي المغربي الْخَطِيب والمحب النويري فِي آخَرين من طبقتهم فَمَا دونهَا وَسمع عَليّ الشِّفَاء وَغَيره فِي سنة سبع وَتِسْعين وأدب الْأَبْنَاء وَرُبمَا كتب “.

مؤرخ المحلة

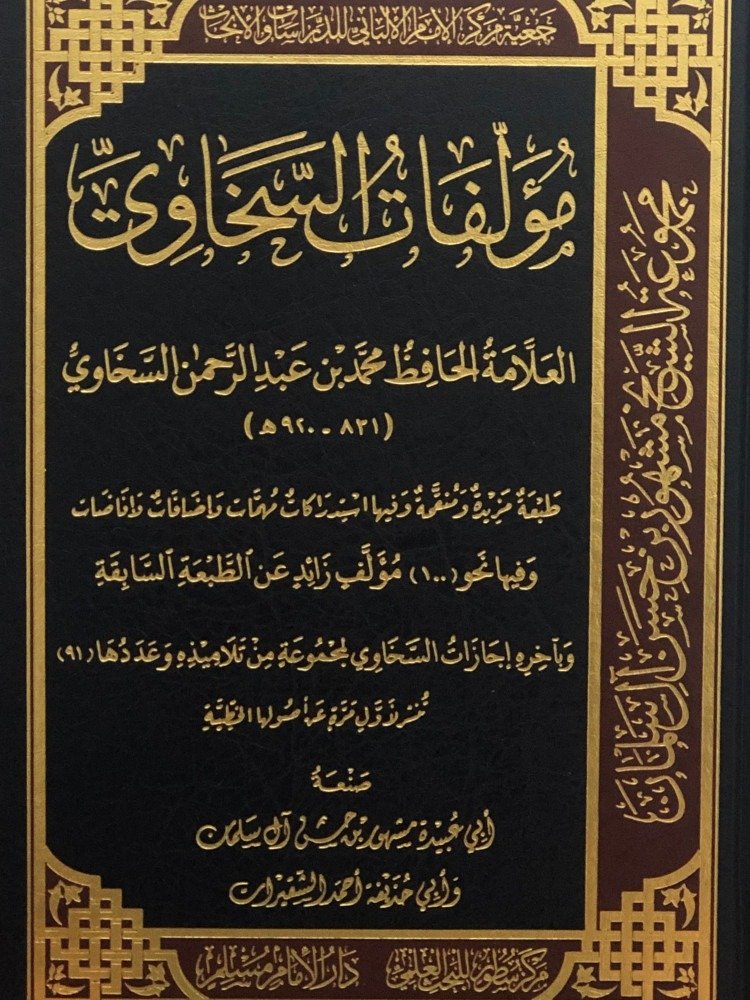

الحافظ شمس الدين السخاوي : أشهر من نار على علم رجل غني عن التعريف صاحب المؤلفات المعروفة والمصنفات المشهورة ، وهو أكثر من ذكر المحلة الكبرى في كتاباته خاصة موسوعته القيمة الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ، وسبب ذلك أن السخاوي عاصر العصر الذهبي للمدينة عندما تحولت رسميا إلى عاصمة الغربية ورصد بنفسه ازدهار الحركة العلمية والأدبية فيها من خلال رحلاته المتعددة إليها والشخصيات التي تعرف عليها هناك.

هو العلامة المسند المؤرخ الحافظ محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد ويلقب شمس الدين ويكنى بأبي الخير وبأبي عبدالله الشافعي المذهب ، وينسب إلى سخا قرية في أسفل مصر فيقال لـه السخاوي وهي الآن قرية من قرى مركز كفر الشيخ وينسب إلى بغداد فيقال له البغدادي نسبة إلى أصله حيث جاء أحد أجداده من بغداد ويقال له أحياناً الغزولي نسبة إلى مهنة الغزل وهي مهنة أبيه وجـده.

وعرفت أسرته بالعلم والصلاح حيث نزلت مصر بعد الغزو المغولي وسكنت قرية سخا ، جده لأبيه الشمس أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن محمد السخاوي الملقب بابن البارد ولد في سخا وكان عالماً حج عدة مرات وسافر إلى الشام وبيت المقدس ، وأما والده عبد الرحمن زين الدين المولود في القاهرة عام 800 هـ فقد حفظ القرآن وتدرب على التجويد وحفظ بعض المتون وسمع من كثير من العلماء منهم البلقيني وابن حجر وابن جماعة.

وجده لأمه شمس الدين محمد بن علي بن محمد بن عبد الرحمن بن بلال العدوي القاهري المالكي المعروف بلقب ابن نديبة والذي تميز في الفقه والعربية ، ومن شيوخه ابن الحاجب والبسطامي والبرماوي ، وحفظ أخوه محيي الدين عبد القادر القرآن والشاطبيـة وبعض التنبيـه وكـذلك حفظ أخوه زين الدين أبو بكر القرآن والعمدة والمنهاج وألفيتي الحديث والنحو وغيرها وتصدى للتدريس في الفقه وأصوله والعربية وأخذ عنه كثير من الطلاب.

ولد الإمام السخاوي في شهر ربيع الأول سنة إحدى وثلاثين وثمانمائة بحارة بهاء الدين قراقوش في القاهرة في المنزل الذي ولد فيه والده وعماه ، وتتلمذ على يد الإمام ابن حجر العسقلاني وتعددت أسفاره داخل مصر وخارجها ثم جاور بالمدينة النبوية حتى مات سنة اثنتين وتسعمائة يوم الأحد الثامن والعشرين من شعبان ودفن بالبقيع بجوار مشهد الإمام مالك ، رحمه الله رحمة واسعة وأجزل له المثوبة والعطاء.

وفي كتاب البلدانيات يقول السخاوي عن المحلة وأعلامها : الْمحلة وَهِيَ بِفَتْح الْمِيم والمهملة وَتَشْديد اللَّام ثُمَّ هَاء تَأْنِيث مَدِينَة كَبِيرَة قَصَبَة كورة الغربية من الديار المصرية وَأمّهَا ذَات أسواق كَثِيرَة وحمامات وبضائع جمة وفيهَا من الْخَلَائق من لَا يُحْصى وَبهَا عدَّة خطب ومساجد وَمن أجلهَا الْآن جَامع الشَّيْخ مُحَمَّد الغمري ثُمَّ جَامع التَّوْبَة الَّذِي أنشأه وَلَده وَلكَون أَولهمَا مَحل إِقَامَته وبجانبه مَقْبرَة وَالِده هُوَ أكثرهما بَل أَكْثَر جَوَامِع تِلْكَ النَّاحِيَة عَلَى الْإِطْلَاق عبَادَة وتلاوة عمره اللَّه بِبَقَائِهِ وَذريته وأكبر جَوَامِع الْبَلَد وَأَكْثَره جمعا الْجَامِع الْمَعْرُوف بالشيخ الطريني.

وَلَيْسَت عَلَى النّيل وَمَا وَقع فِي الْأَنْسَاب لِابْنِ السَّمْعَانِيّ – وَمن تبعه – من أَنَّهَا عَلَيْهِ يحْتَاج إِلَى تَأْوِيل وَفِي بِلَاد مصر نَحْو مئة قَرْيَة يُقَال لكل مِنْهَا محلّة وَلَكِن عِنْدَ الْإِطْلَاق لَا ينْصَرف إِلَّا لهَذِهِ وَغَيرهَا متميز بالإضافات بَل كَانَ يُقَال لهَذِهِ أَيْضا محلّة الدقلا بِفَتْح الْمُهْملَة وَالْقَاف وَرُبمَا تتَمَيَّز بالكبرى وَقَدِ انتسب إِلَيْهَا جَمَاعَة قَدِيما وحَدِيثا فَمن القدماء أَبُو الثريا كَانَ فَقِيها فَاضلا مفتيا حسن السِّيرَة مِمَّن تفقه بإسكندرية عَلَى أَبِي بَكْر الطرطوشي وَمَات بَعْد سنة عشْرين وَخمْس مئة.

وَمِمَّنْ بَعْد ذَلِك الْكَمَال الضَّرِير عَلِي بْن شُجَاع من قراء الْقَاهِرَة وَولي قضاءها الشَّمْس ابْن خلكان والصدر يَحْيَى وَأَخُوهُ الزَّيْن عَبْد الْكَافِي والتقي السُّبْكِيّ بَل كَانَت وَفَاة ثَانِيهمَا بِهَا فِي سنة خمس وَثَلَاثِينَ وَسبع مئة وَدفن بظاهرها وَكَذَا كَانَ قاضيها من قبل الْعِمَاد عَبْد الْعَزِيز بْن أَحْمَد الهكاري بْن خطيب الأشمونين شَارِح حَدِيث المجامع فِي رَمَضَان أبدي فِيهِ ألف فَائِدَة وَفَائِدَة وَنزل مِنْهَا ليلِي الْقَضَاء الْأَكْبَر بالديار المصرية فَلم يلبث أَن مَات قبل ذَلِك فِي سنة سبع وَعشْرين وَسبع مئة.

وقد ذكر السخاوي جملة من أبناء المحلة غير من سبق وذلك في كتابه الضوء اللامع وهم :

شهاب الدين المحلي خطيب جامع ابن ميالة : أَحْمد بن مُحَمَّد بن عبد الله الشهَاب أَبُو الْعَبَّاس بن صَلَاح الدّين الْمحلي ثمَّ القاهري الشَّافِعِي خطيب جَامع ابْن ميالة بِالْقربِ من بَين السورين ، مِمَّن أَخذ الْفِقْه عَن الأبناسي والطبقة وأصول الْفِقْه والفرائض والعربية وَغَيرهَا عَن غير وَاحِد وَاخْتصرَ شرح الشذور وناب فِي الْقَضَاء عَن الْجلَال البُلْقِينِيّ وَجلسَ بِأخرَة فِي حَانُوت الشَّافِعِيَّة ظَاهر بَاب الشعرية وخطب بالجامع الْمَذْكُور وَسكن فِيهِ وتصدى بِهِ لإشغال الطّلبَة وَمِمَّنْ قَرَأَ عَلَيْهِ فِي الِابْتِدَاء الْفَخر عُثْمَان المقسي وَابْن قَاسم وَكَذَا أَبُو الْبَقَاء بن الْعلم البُلْقِينِيّ.

وَكَانَ إِمَامًا بارعا فِي الْفِقْه وأصوله والفرائض والعربية وَالصرْف مَعَ النّسك وَالْعِبَادَة وَالصَّلَاح واعتقاد النَّاس فِيهِ وَكَانَت بَينه وَبَين الظَّاهِر جقمق وَهُوَ أَمِير صُحْبَة فَلَمَّا اسْتَقر امْتنع من الصعُود إِلَيْهِ ، مَاتَ فِي يَوْم الْأَرْبَعَاء ثامن عشر ذِي الْحجَّة سنة أَربع وَأَرْبَعين أرخه المقريزي وسمى وَالِده صَالح بن تَاج الدّين وَكَأَنَّهَا كَانَت صَلَاح فتحرفت وتاج الدّين لقب جده وَقَالَ كَانَ فَاضلا فِي الْفِقْه والفرائض والنحو وَله سلوك ونسك وَلِلنَّاسِ فِيهِ اعْتِقَاد ودرس وخطب مُدَّة رَحمَه الله.

القاضي عز الدين المحلي المكي : عبد العزيز بن أحمد القاضي عز الدين المعروف بابن سليم المحلي الشافعي قاضى المحلة بالديار المصرية ولي قضاءها مدة سنين نيابة عن قاضي القضاة بدر الدين بن القاضي أبي البقاء السبكي قاضي القضاة بالديار المصرية وعن غيره من قضاتها ، ثم توجه إلى مكة وجاور بها أزيد من سنتين متواليتين ثم توفي بها يوم الاثنين الرابع عشر من صفر سنة ثمان وثمانمائة ودفن بالمعلاة وقد بلغ الستين وكان جاور بمكة على طريقة حسنة مع إحسان إلى الناس بالقرض ولديه فضيلة ومعرفة بالوراقة.

الشاعر شمس الدين ابن خلد المحلي : مُحَمَّد بن عَليّ بن خلد بن أَحْمد الشَّمْس الْمحلي ثمَّ القاهري الشَّافِعِي الشَّاعِر ، ولد فِي سنة سِتّ وَعشْرين وَثَمَانمِائَة بالمحلة وجود الْخط وتعاني النّظم فَأحْسن وَكَانَ ذكيا مِمَّن خالط الحلقية والحكوية ففاق عَلَيْهِم ثمَّ صحب الولوي بن تَقِيّ الدّين البُلْقِينِيّ وانسلخ من ذَاك الطّور وَصَارَ يكْتب لَهُ وارتفق ببره لشدَّة فقره وَرُبمَا انْتفع هُوَ بِهِ فِي شَيْء من متعلقات الْأَدَب ، وَلما ولي الشَّام كَانَ مِمَّن استصحبه مَعَه فَتوفي هُنَاكَ غَرِيبا بعد أَرْبَعَة أشهر فِي محرم سنة خمس وَسِتِّينَ عَفا الله عَنهُ.

الشيخ بدر الدين المحلي : مُحَمَّد بن أَحْمد بن يُوسُف بن عبد الْمجِيد الْبَدْر الْمحلي ثمَّ القاهري الْمَالِكِي إِمَام مَسْجِد قراقجا الْحسنى المتوفي شابا عام 860 هـ ، اشْتغل وقتا فِي الْفِقْه والعربية وَنَحْوهمَا وشارك فِي الْجُمْلَة فلازم التقي الشمني فَقَرَأَ عَلَيْهِ فِي الْمسند وَغَيره رِوَايَة وَكَذَا سمع على الْعِزّ الْحَنْبَلِيّ وَعبد الْكَافِي بن الذَّهَبِيّ وَطَائِفَة بِقِرَاءَتِي ، وَكَانَ مَعَ مشاركته فِيهِ ديائة وَخير مَاتَ شَابًّا بعد السِّتين رَحمَه الله وإيانا.

عز الدين ابن سليم المحلي : عبد الْعَزِيز بن سليم عز الدّين الْمحلي ، ولد فِي سنة إِحْدَى عشرَة وَثَمَانمِائَة وَقَرَأَ الْقُرْآن والعمدة وألفية الحَدِيث والنحو وَالْمُخْتَار والمنظومة ، تتلمذ ببيت الْمُقَدّس على الشَّمْس بن الْمصْرِيّ وبحلب على الْبُرْهَان الْحلَبِي ، استوطن حلب من سنة أَربع وَثَلَاثِينَ وَكَانَ يتَرَدَّد مِنْهَا إِلَى الْقَاهِرَة ثمَّ أعرض عَن ذَلِك وَلزِمَ الاقامة بهَا وَحج وزار بَيت الْمُقَدّس وباشر تدريس الحلاوية وَيُقَال إِنَّهَا هُنَاكَ كالشيخونية بِالْقَاهِرَةِ مَعَ نصف نظرها وَنظر الشاذبختية والخانقاه المقدمية الصُّوفِيَّة مَعَ مشيختها وناب فِي قَضَاء سرمين ثمَّ أقلع عَن ذَلِك.

وَقد لَقيته بحلب وَسمع معي على جمَاعَة وَحدث باليسير .. وَكَانَ إنْسَانا حسنا متواضعا لطيف الْعشْرَة كريم النَّفس مَعَ رياسة وحشمة وأصالة وفضيلة فِي الْجُمْلَة وَلكنه لفن الْأَدَب أقرب وَمِمَّا سمعته ينشده قَوْله : يَا كَاتب السر يا يَا ابْن الأكرمين وَمن .. شاعت مناقبه فِي الْعَرَب والعجم ، وَمِمَّنْ كتب عَنهُ من نظمه البقاعي ، وأثكل وَلَده الْمشَار إِلَيْهِ فَصَبر ، وَولي قَضَاء بَلَده فِي سنة وَفَاته حِين كَانَ السُّلْطَان هُنَاكَ لشغوره ببذل مَال هَذَا بعد عرضه عَلَيْهِ قَدِيما فأبى فَلم يلبث أَن مَاتَ فِي عشري ذِي الْحجَّة سنة اثْنَتَيْنِ وَثَمَانِينَ رَحمَه الله وإيانا وعوضه الْجنَّة.

أحمد بن صالح المحلي : أحمد بن صالح الشيخ الإمام العلامة شهاب الدين أبو العباس المحلي الشافعي مولده بالمحلة ، كان إماماً بارعاً في الفقه والأصول والفرائض والنحو والتصريف وتصدر للتدريس عدة سنين وخطب مدة مع سلوك ونسك وعبادة وصلاح وكان للناس فيه اعتقاد حسن ولم يزل على ذلك إلى أن توفي يوم الأربعاء ثامن عشرين ذي الحجة سنة أربع وأربعين وثمانمائة رحمه الله والمحلة مدينة كبيرة من قرى الغربية من أعمال القاهرة.

الشيخ شمس الدين الدواخلي : مُحَمَّد بن أَحْمد بن مُحَمَّد بن عبد الله الشَّمْس النحريري ثمَّ الدواخلي نِسْبَة لمحلة الداخل من الغربية نزيل جَامع الغمري وَأحد أَصْحَاب أبي الْعَبَّاس مِمَّن أَقَامَ عِنْده بِجَامِع أَبِيه بالمحلة حَتَّى حفظ الْقُرْآن ونظم الزّبد ثمَّ بجامعه بِالْقَاهِرَةِ واشتغل فِي الْفِقْه والعربية وَغَيرهمَا وَفهم ، ولازمني فِي التَّقْرِيب للنووي وَغَيره وَسمع علي أَشْيَاء وأقرأ بعض بني شيخه أبي الْعَبَّاس ثمَّ بإشارته أَقرَأ عمر بن أبي الْبَقَاء بن الجيعان ، وتنزل فِي الْجِهَات بعنايتهم بل صَار على عمائر الأشرفية وَكَانَ يتَضَرَّر من ذَلِك وَحج ورزق أَوْلَادًا وَمَات فِي ربيع الثَّانِي سنة سِتّ وَتِسْعين وَنعم الرجل رَحمَه الله وإيانا.

ابن شداد المحلي : عبد الْغَنِيّ بن أَحْمد بن عمر الْمحلي ثمَّ القاهري الْحَنَفِيّ الشرفي نِسْبَة للشرف بن قَاسم وَيعرف بِابْن شَدَّاد وبصحبة مُحَمَّد بن الطياري وَقد يختصر فَيُقَال عبد صبي بن الطياري ، ولد فِي سنة اثْنَتَيْنِ وَأَرْبَعين وَثَمَانمِائَة بالمحلة وتحول مِنْهَا وَهُوَ صَغِير مَعَ أمه فَقَرَأَ الْقُرْآن بِمَسْجِد بِالْقربِ من بَيت قَرِيبه بالكعكيين وَكَذَا قَرَأَ عِنْد ابْن سعد الدّين الْأَزْهَرِي فِي الْقُرْآن والكنز وتحول إِلَى الزين قَاسم فَحَضَرَ دروسه وَقَرَأَ عَلَيْهِ وَحضر عِنْد النَّجْم بن حجي بن قَرَأَ عَلَيْهِ رَفِيقًا للشمس المرحي وَغَيره فِي ابْن عقيل ، وخالط الأكابر وَدخل دمشق وَغَيرهَا وَعرف بالتدنيب والمجون والظرف وَالنّظم فِي وقائع وَتزَوج الشّرف الْأنْصَارِيّ امْرَأَة كَانَت زوجا لَهُ ، وَحج غير مرّة مِنْهَا فِي موسم سنة ثَمَان وَتِسْعين وجاور الَّتِي تَلِيهَا وَكَانَ يكثر الطّواف ومخالطة بعض الأكابر.

وقصدني بالزيارة غير مرّة وسمعته ينشد قَوْله فِي جَارِيَة لَهُ : سَوْدَاء أضحى ثغرها كَالْبردِ المفلج .. أَو برق فِي جنح الدجى أَو لُؤْلُؤ فِي سبج ، وامتدحني حِين زرت مَرِيضا فقدرت عافيته سَرِيعا فَقَالَ : يَا عُمْدَة للطالبين وبهجة .. للسامعين وبحر علم قد صفا .. مَا زرت يَوْمًا مُسلما متمرضا .. ورقيته الا ونال بك الشفا .. هَذَا هُوَ السِّرّ الالهي الَّذِي .. عرفت بِهِ أهل الْولَايَة والوفا ، وَمِمَّا سمعته ينشد أَيْضا وَأَسْتَغْفِر الله : شكا إِلَى سفله وَأَن فِيهِ دملا .. وَفِيه مَا يَأْكُلهُ قلت بلَى قَالَ بلَى ، وَقَوله عقب موت ابْن الظَّاهِر : دَامَت عَلَيْهِ رَحْمَة من الْكَرِيم الغافر .. يَا حسنا من حسن وطاهرا من طَاهِر.

كبار الأعيان

برهان الدين المحلي رئيس تجار مصر : من أهم أبناء مدينة المحلة رئيس التجار بالديار المصرية في عصر المماليك الشراكسة ومن أهم تجار التوابل في زمنه برهان الدين المحلي التاجر (745 ـ 806 هـ ، 1344 ـ 1403 م) حيث كانت تجارته تمتد من الهند إلى اليمن والحجاز ومنها إلى القاهرة والمحلة ثم إلى دمياط والموانيء الإيطالية ، وكانت له أعمال جليلة منها تجديد جامع عمرو بن العاص وإنشاء مدرسته المعروفة باسم مدرسة المحلي.

وكانت له مكانة عالية لدى الدولة واقترض منه السلطان برقوق مبلغا كبيرا من المال أثناء حملته الكبرى على الشام لمواجهة زحف تيمورلنك عام 796 هـ ، وفي ذلك يقول المقريزي في كتابه السلوك لمعرفة دول الملوك : ” وخلع على برهان الدين إبراهيم المحلى التاجر وشهاب الدين أحمد بن محمد بن مسلم ونور الدين علي بن الخروبي لأنه اقترض منهم السلطان مبلغ ألف ألف درهم “.

وكان ابنه أحمد من كبار التجار ومن أهل الصلاح وهو المتوفي بمكة المكرمة أثناء عودته من اليمن وكان صديقا مقربا من الإمام ابن حجر العسقلاني ، وفي ذلك يقول محمد بن أحمد الفاسي في كتابه العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين : ” كان وافر الملاءة إلى الغاية خبيرا بالتجارة وفيه انفعال للخير وكان صاحبنا الحافظ شهاب الدين بن حجر يحضه عليه لمكانته عنده وجرت له على يده صدقات وكان يثنى عليه بالعفة “.

وقد ذكر ذلك بالتفصيل الإمام ابن حجر العسقلاني في كتابه إنباء الغمر بأبناء العمر فقال : ” إبراهيم بن عمر بن علي المحلى برهان الدين التاجر الكبير كان يذكر أنه طلحي النسب وهو سبط الشيخ شمس الدين ابن اللبّان ، تقدم شيء من ذكره في الحوادث من تجديده مقدمة جامع عمرو وذلك في سنة أربع وثمانمائة ومن تجهيز العسكر من ماله إلى الإسكندرية ، وكان معظماً عند الدولة عارفاً بأمور الدنيا وكان في آخر أمره قد تموّل جدّاً وأنجب ابنه أحمد فبلغ الغاية في المعرفة بأمور التجارة.

ومات برهان الدين في ربيع الأول بمصر وولده إذ ذاك باليمن فوصل إلى مكة ومعه من الأموال ما لا يدخل تحت الحصر حتى أنه كان معه في تلك السنة ستة آلاف زكيبة من أصناف البهار فتفرّقت أموالهما شذر مذر بأيدي العباد في جميع البلاد ، وقد سمعت من برهان الدين عدّة فوائد وسمع علي ترجمة البخاري من جمعي وكان يقول ما ركبت في مركب قط فغرقت وسمعته يقول : أحضرت عند جدي لما ولدت فبشّر أبي ثم سمعت ذلك من جدي وأنا ابن أربع سنين وكان أبوه مملقاً فرزق هو من المال ما رقى سماه “.

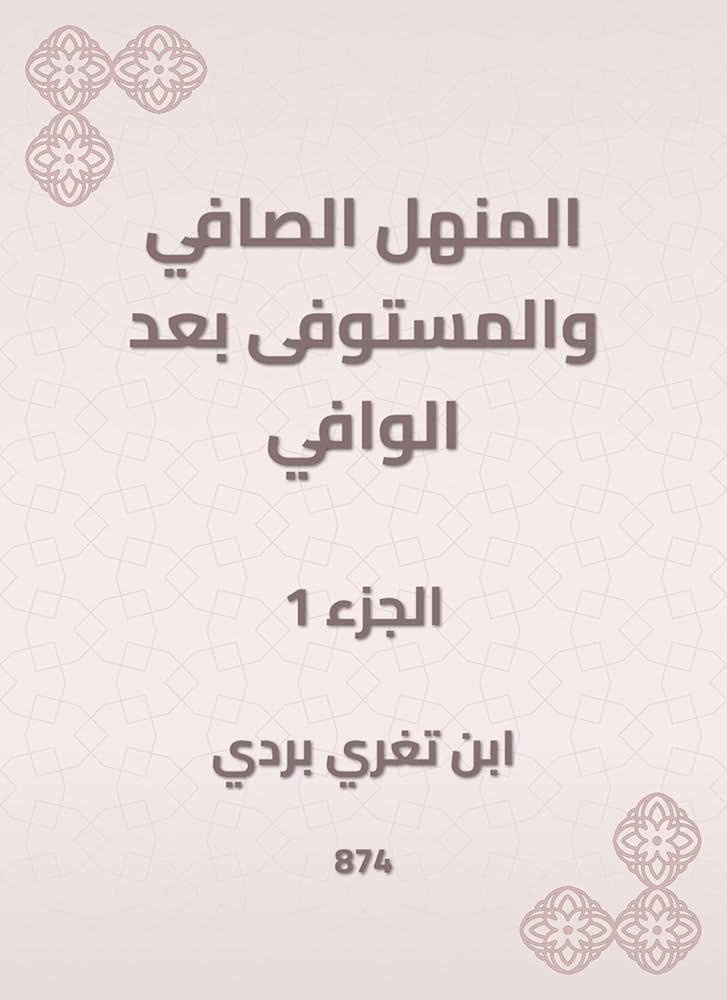

ومن أهم أعمال برهان الدين المحلي تجديد جامع عمرو وبناء المدرسة المعروفة باسمه ، وذكر ذلك ابن تغري بردي في كتابه المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي فقال : ” إبراهيم بن عمر بن علي التاجر الرئيس برهان الدين المحلي المشهور ، قال المقريزي : ذكر أنه من ذرية طلحة بن عبيد الله وأنه ولد في سنة خمس وأربعين وسبعمائة فسماه جده لأمه العلامة شمس الدين محمد بن اللبان انتهى كلام المقريزي.

قلت : انتهت إليه رئاسة التجار في زمانه وبلغ من الحظ في المتجر وسعة المال إلى الغاية وكان عنده حشمة ومروءة وخير ومعروف ، وجدد عمارة جامع عمرو بن العاص رضي الله عنه بمصر القديمة وبنى عدة أملاك تعرف به ولم يزل على رئاسته إلى أن توفي يوم الأربعاء ثاني عشرين شهر ربيع الأول سنة ست وثمانمائة وخلف مالا جزيلا رحمه الله تعالى “.

وجاء في الخطط المقريزية وصف المدرسة وتجديد الجامع في قوله : ” ثم إن الجامع تشعث ومالت قواصره ولم يبق إلا أن يسقط وأهل الدولة بعد موت الملك الظاهر برقوق في شغل من اللهو عن عمل ذلك فانتدب الرئيس برهان الدين إبراهيم بن عمر بن علي المحلي رئيس التجار يومئذ بديار مصر لعمارة الجامع بنفسه وذويه وهدم صدر الجامع بأسره فيما بين المحراب الكبير إلى الصحن طولًا وعرضًا وأزال اللوح الأخضر وأعاد البناء كما كان أولًا وجدد لوحًا أخضر بدل الأول ونصبه كما كان وهو موجود الآن.

وجرد العمد كلها وتتبع جدار الجامع فرم شعثها كله وأصلح من رخام الصحن ما كان قد فسد ومن السقوف ما كان قد وهى وبيض الجامع كله فجاء كما كان وعاد جديدًا بعدما كاد أن يسقط ، وأقام الله عز وجل هذا الرجل مع ما عرف من شحه وكثرة ضنته بالمال حتى عمره ، فشكر الله سعيه وبيض محياه وكان انتهاء هذا العمل في سنة أربع وثمانمائة ولم يتعطل منه صلاة جمعة ولا جماعة في مدة عمارته. ..

مدرسة المحليّ : هذه المدرسة على شاطىء النيل داخل صناعة التمر ظاهر مدينة مصر أنشأها رئيس التجار برهان الدين إبراهيم بن عمر بن عليّ المحليّ ابن بنت العلامة شمس الدين محمد بن اللبان وينتمي في نسبه إلى طلحة بن عبيد الله أحد العشرة رضي اللّه عنهم وجعل هذه المدرسة بجوار داره التي عمرها في مدّة سبع سنين وأنفق في بنائها زيادة على خمسين ألف دينار.

وجعل بجوارها مكتب سبيل لكن لم يجعل بها مدرّسًا ولا طلبة وتوفي ثاني عشري ربيع الأوّل سنة ست وثمانمائة عن مال عظيم أخذ منه السلطان الملك الناصر فرج بن برقوق مائة ألف دينار وكان مولده سنة خمس وأربعين وسبعمائة ولم يكن مشكور السيرة في الديانة وله من المآثر تجديد جامع عمرو بن العاص فإنه كان قد تداعى إلى السقوط فقام بعمارته حتى عاد قريبًا مما كان عليه شكر الله له ذلك “.

ناصر الدين المحلي القاضي والتاجر : عدد كبير من أبناء المحلة الكبرى جمع بين تعلم الفقه والعمل بالقضاء وبين الاشتغال بالتجارة والصناعة ، وربما كان ذلك سببا في هيمنة أبناء المحلة على المناصب القضائية والعلمية في القاهرة ودمشق والحجاز واليمن ، كما كان التوسع في الأعمال التجارية سببا في تكوين شبكة علاقات اجتماعية واسعة في كافة مدن السلطنة المملوكية حيث كان التنقل سهلا وميسورا بين مختلف أجزائها طوال العصور الوسطى.

ومن هذه الشخصيات اللامعة القاضي والتاجر ناصر الدين محمد بن عبد الله المحلي الذي اتسعت تجارته بين مدينة عدن في اليمن والموانيء الإيطالية مرورا بالقاهرة والمحلة الكبرى ودمياط ، وهو أيضا من أعيان قضاة المذهب الشافعي وتولى نيابة القضاء وكتابة الشهود في المحلة الكبرى فترة من حياته ثم تنقل بين القاهرة والحجاز واليمن للعمل بالتجارة وجاور في مكة والمدينة وتوفي في الحجاز.

وكانت وظيف نيابة القضاء في تلك الفترة متعددة التخصصات حيث كان فيها قسم مختص بمسائل البيع والشراء وكتابة العقود التجارية ويشبه في عصرنا مهنة المحاسب القانوني وكانت مهمته توثيق العقود واعتمادها من القاضي لضمان حقوق التجار ، ولذلك كانت المهنة تتطلب فهما بالفقه وأيضا معرفة بأمور التجارة والصناعة ، وقد برع ابن ناصر الدين في ذلك ، ذكره الحافظ شمس الدين السخاوي في كتابه الضوء اللامع لأهل القرن التاسع فقال :

” محمد بن عبد الله ناصر الدين المحلي الشافعي نزيل مكة ، ذكره الفاسي وقال أظنه حفظ المنهاج الفرعي فقد كان يذاكر بمسائل منه وعانى الشهادة والوثائق وناب في بعض أعمال المحلة الكبرى عن قاضيها صهره العز بن سليم وكذا عانى التجارة وتردد لأجلها مرات إلى عدن وجاور بمكة سنين كثيرة وبالمدينة أشهرا ، وتوجه من مكة قاصدا وادي الطائف فسقط من البعير الذي كان راكبا عليه فحمل إلى مكة فمات قبل وصوله إليها وغسل بالأبطح ودفن بالمعلاة وذلك في أحد الربيعين سنة عشرين وأظنه بلغ السبعين وفيه دين وخير “.

ابن المصري المحلي التاجر والشاعر : قال عنه السخاوي : ” أَحْمد بن مُحَمَّد بن عَليّ بن يُوسُف بن أَحْمد الشهَاب أَبُو الْعَبَّاس القاهري الأَصْل الْمحلي الشَّافِعِي التَّاجِر وَيعرف بِابْن الْمصْرِيّ لكَون جد أَبِيه أَو جده مِنْهَا ، ولد فِي الْمحرم سنة سبع وَثَلَاثِينَ وَثَمَانمِائَة بالمحلة وَنَشَأ بهَا فَقَرَأَ الْقُرْآن وَحفظ الْعُمْدَة والمنهاج وألفية النَّحْو وَعرض على جمَاعَة واشتغل يَسِيرا فِي الْفِقْه عِنْد الْمَنَاوِيّ وَغَيره وَفِي الْعَرَبيَّة وَغَيرهَا عِنْد الشمني والسنهوري ، وتكسب بالبز وخطب بِجَامِع الغمري بالمحلة وَكَذَا قَرَأَ فِيهِ الطّلبَة وناب فِي الْقَضَاء وَصَارَ أحد فضلاء بَلَده وأعيانها.

مِمَّن أحسن النّظم والنثر وَشرع فِي نظم الْإِرْشَاد لِابْنِ الْمُقْرِئ وَكتب مِنْهُ إِلَى الْإِقْرَار بحضرتي مِنْهُ الْخطْبَة وَسَماهُ نتيجة الْإِرْشَاد ، وَسمع مني مَعَ ولديه فِي سنة ثَمَان وَسبعين المسلسل وكتبت من نظمه : إِذا تقرر أَن الرزق مقسوم وَأَنه لم يفت والحرص مَذْمُوم .. ما زال ذُو الزّهْد مرزوقا بِلَا تَعب .. كَمَا الْحَرِيص معنى وَهُوَ محروم ، وَقَوله : مَالَتْ لتوديعي يَوْم النَّوَى ودمعها ينهل فِي الخد .. فأذكرتني الْغُصْن لما انثنى وانتثر الظل على الْورْد ، وَعِنْدِي مِمَّا كتبته من نظمه قَدِيما غير ذَلِك ، وابنه مُحَمَّد بن أَحْمد بن مُحَمَّد بن عَليّ الْبَدْر أَبُو السعادات بن الشهَاب الْمحلي وَيعرف بِابْن الْمصْرِيّ ، نَشأ فحفظ الْقُرْآن وكتبا وعرضها على جملَة الْجِمَاع بل سمع مني “.

شهاب الدين المحلي التاجر والقاضي : قال عنه السخاوي : ” أَحْمد بن مُحَمَّد بن عَليّ بن هَارُون بن عَليّ الشهَاب الْمحلي ثمَّ السكندري قاضيها الشَّافِعِي وَالِد الْبَدْر مُحَمَّد وَيعرف بالشهاب الْمحلي ، ولد تَقْرِيبًا قبل الْقرن بِيَسِير بالمحلة من الغربية وَنَشَأ بهَا فحفظ الْقُرْآن وتعانى التكسب بِمَاء الْورْد وَنَحْوه فِي بعض الحوانيت بل كَانَ ينْتَقل إِلَى سنباط للابتياع على عطار بهَا من أَصْنَاف الْعطر وَغَيره واستنابه حِينَئِذٍ الشَّمْس الشنشي بجوجر وعملها فِي سنة أَربع وَعشْرين.

ثمَّ قارض بعض الأتراك وسافر فِي ذَلِك للحجاز وَغَيره وَاسْتمرّ إِلَى أَن تزوج امراة من ذِي الْيَسَار وأثرى بِمَا وَرثهُ مِنْهَا فخالط حِينَئِذٍ الأكابر ولازم خدمتهم بِمَالِه وَنَفسه ، وناب عَن شَيخنَا فِي بعض حوانيت الْقَاهِرَة بِالْقربِ من درب ابْن النيدي ، وترقى بعناية الجمالي نَاظر الْخَاص إِلَى قَضَاء الاسكندرية ببذل كثير سنة ثَلَاث وَخمسين بعد الولوي السنباطي ولقيته بهَا وَهُوَ قاضيها مَا علمت تعينه.

ورأيته يحفظ من شرح الْمِنْهَاج للدميري الْكثير ويسرده سردا حسنا بِدُونِ تلعثم وَلكنه كَانَ خَبِيرا بِأَمْر دُنْيَاهُ عَارِيا إِلَّا من المَال مَعَ سَلامَة صدر ومداراة وخدم بالأموال الجزيلة وكرم زَائِد حَتَّى صَار بَيته محلا للوافدين من الْفُضَلَاء والمعتبرين ، مَاتَ فِي توجهه من الْقَاهِرَة إِلَى الإسكندرية بقرية أدكو بالمزاحمتين فِي لَيْلَة الثُّلَاثَاء ثَالِث عشر جُمَادَى الْآخِرَة سنة سِتِّينَ ، وَكَانَ قد عزم على الْحَج وَأذن لَهُ فِيهِ فعاقه عَن الْمَرَض وَغَيره عَفا الله عَنهُ وعنا.

وابنه مُحَمَّد بن أَحْمد بن مُحَمَّد بن عَليّ بن هرون بن عَليّ الْبَدْر بن الشهَاب الْمحلي السكندري ثمَّ القاهري الشَّافِعِي وَيعرف بِابْن الْمحلى قَاضِي سكندرية وَابْن قاضيها مِمَّن ذكر بَين النَّاس عقب موت أَبِيه قَلِيلا وابتنى بَيْتا بِالْقربِ من خَان الخليلي وَحج وجاور ثمَّ خمد “.

رجال الدولة

بهاء الدين البرجي مهندس جامع المؤيد : في شهر ربيع الأول من عام 818 هـ قرر السلطان المؤيد شيخ هدم سجن القاهرة المجاور لباب زويلة والمعروف باسم خزنة شمائل وفاء بنذره عندما سجن فيه أول حياته حيث أقسم أن يهدمه ويبني مكانه مسجدا إن خلصه الله من محنته ومكن له في البلاد ، من أجل ذلك عهد بتلك المهمة إلى الأمير سيف الدين ططر ومحتسب القاهرة بهاء الدين محمد بن الحسن بن عبد الله البرجي المحلي والذي أشرف على بناء المسجد وألحق به مدرسة الطب واستغرق البناء أربع سنوات ، وكانت هذه الوظيفة تعرف باسم متولي نظر العمارة.

وبهاء الدين البرجي من أبناء قرية محلة البرج المجاورة وقتها للمحلة الكبرى وهي الآن حي من أحيائها والتي سميت على عشيرة عربية من قبيلة جديلة الطائية وهي بني البرج بن مسهر بن جلاس بن الأرت الطائي ، يقول علي باشا مبارك في الخطط التوفيقية : ” محلة البرج قرية من مديرية الغربية بمركز سمنود في غربي بحر الملاح على نحو ثلاثمائة متر وفي شمال المحلة الكبرى بنحو أربعمائة متر وفي جنوب ناحية ديرب هاشم بنحو ألف متر وينسب لها محمد بن الحسن بن عبد الله البهاء بن البدر البرجي “.

تولي أبوه وظيفة قضاء المحمل بالقاهرة ونشأ ولده تحت كنفه وزوجه ابنة الإمام سراج الدين البلقيني وأنجب منها ولده محمد فلما توفيت تزوج من بلقيس ابنة أخيها بدر الدين وأنجب منها بقية أولاده ، قال عنه السخاوي : ” وترقى وَصَحب الأكابر وَولي الْحِسْبَة غير مرّة ووكالة بَيت المَال وَنظر الْكسْوَة ثمَّ بَاشر عمَارَة الْجَامِع المؤيدي بِوَاسِطَة ططر لمزيد اخْتِصَاصه بِهِ .. وَكَانَت لَهُ رياسة وَفضل وأفضال وكرم ثمَّ تعطل وَمرض سِنِين حَتَّى مَاتَ فِي يَوْم الْخَمِيس عَاشر صفر سنة أَربع وَعشْرين عَن ثَلَاث وَسبعين سنة وَيُقَال أَنه لَو أدْرك سلطنة ططر لصار إِلَى أَمر عَظِيم “.

وأثناء البناء مالت مأذنة المسجد فهدمت وأغلق المسجد مؤقتا وتبارى الشعراء في السخرية من ذلك واغتم السلطان مما حدث لكن بهاء الدين البرجي لم يلتفت لذلك وصرف جهده في البناء حيث استبدل تلك المأذنة باثنتين جعل أساسهما على قاعدتي باب زويلة حيث صارتا أعلى مآذن القاهرة وأكثرها تميزا وأفضلها تصميما وأقواها رسوخا وعاشتا حتى يومنا هذا وقال فيهما الشاعر : ” يا صاح لو أبصرت باب زويلة لعلمت قدر محله بنيانا .. لو أن فرعونا رآه ما بنى صرحا ولا أوصى به هامانا “.

ابن صابر المحلي مقدّم الدولة : عرفت السلطنة المملوكية عددا من المناصب لأصحاب السيف والقلم ومن هذه الوظائف تقدمة العسكر وهي تعني قائد الحرس الخاص الذي يكلف بمهام محددة من قبل الوالي مثل تنفيذ الأحكام أو القبض على المتهمين أو التحقيق الجنائي ، ويعرف كبيرها بلقب مقدم الدولة والذي تولاه واحد من أبناء المحلة في عهد السلطان محمد بن قلاوون وذكره المقريزي في كتاب المقفى الكبير حيث يقول :

” إبراهيم بن أبي بكر بن شدّاد بن صابر مقدّم الدولة ، أصله من فلّاحي منية عبّاد بالغربيّة وولي أبوه تقدمة والي المحلّة ومات تحت ضرب قيصر واليها له بالمقارع ، فقدم إبراهيم إلى القاهرة وشكا قيصر إلى الملك الناصر ابن قلاوون فترضّاه قيصر وولّاه تقدمة المحلّة ثم عزله بعد مدّة فقدم إلى القاهرة ووقف بدار الولاية وصار من جملة الجنداريّة في أيّام الأمير سنجر الخازن وترقّى حتّى ولي تقدمة الدولة.

وصار من الأعيان حيث لم يبلغ أحد من أبناء جنسه ما بلغ وأنشأ أولاد عمّه أحمد بن زيد بن شدّاد ومحمّد بن يوسف بن شدّاد ، وتمكّن في أيّام السلطان وعظم ولم يبق لناظر الدولة ولا لشادّ الدواوين معه حديث وإنّما هو يتقدّم إلى السلطان ويحادثه سرّا وجهرا و يفعل ما يريد ولا يقدر أحد أن يردّ عليه فعله ولا قوله ، وتولّى ضرب الأمير تنكز نائب الشام بالمقارع ثمّ خنقه فحقد الأمراء لذلك عليه .

فلمّا مات السلطان وأقيم من بعده ابنه المنصور أبو بكر قبض عليه يوم الأربعاء تاسع صفر سنة اثنتين وأربعين وسبعمائة وصودر فباع مائة وأربعين فرسا وثلاثمائة بقرة حلّابة وخمسمائة نعجة ولّادة ووجد له ثمانون جارية في بيته ومبلغ مائتي ألف وثمانين ألف درهم ، وكان يركب الخيل ويصطاد بالجوارح ، ثمّ أفرج عنه بعد شهر بشفاعة الأمير الحاج آل ملك فلزم داره بطّالا.

وولي التقدمة عوضه محمد بن شمس إلى العشرين من شوّال وأعيد ابن صابر فلم يزل حتّى مات في أوائل شهر ربيع الآخر سنة أربع وأربعين وسبعمائة ووصّى الطواشي جوهر السحرتي اللالا والحاج آل الملك نائب السلطنة فلم يتعرّض أحد لتركته ، وكان ضخما طوالا عارفا بما يعانيه جمع من الناس بسبب المصادرات أموالا جمّة واقتنى عدّة أملاك ولم ير أحد في التقدمة ما رآه فيما نعلمه “.

ابن عطية الحطاب رجل البر والإحسان : عثمان بن محمد بن عطية الحطاب معلم القرآن الذي حول المدرسة السيفية بالقاهرة إلى مؤسسة متكاملة لأعمال البر والإحسان والإنفاق على الفقراء والأيتام وحظي برعاية السلطان قايتباي ، ولد عام 820 هـ في قرية منية سراج من أعمال المحلة وهي ميت السراج الحالية ولذا يعرف بالسراجي ، تلقى تعليمه في المحلة على يد شيوخها ثم انتقل إلى القاهرة ليعمل في التدريس بالمدرسة السيفية وتوفي في عام 892 هـ في بيت المقدس.

ذكره شمس الدين السخاوي في كتاب الضوء اللامع فقال : ” عثمان بن محمد بن أحمد بن محمد بن عطية السراجي نسبة لمنية سراج بالمحلة ثم المحلي الشافعي نزيل القاهرة ويعرف بالحطاب ، ولد سنة عشرين وثمانمائة وحفظ القرآن وجوده واختص بالشيخ سليم فأقام معه ورافق مهنا والصندلي وقرأ عليهما وعلى أحمد الخواص ونور الدين البكتوشي.

وصحب كلاً من الفرغل والغمري وأبي بكر الدقدوسي ومدين في آخرين كعبد الكبير بمكة وقال أنه أخذ عن شيخنا والعلم البلقيني والمناوي ، وجلس لإقراء الأبناء سيما الأيتام احتساباً بالمدرسة السيفية المجاورة لبين العواميد وتزايد رفقه بهم إطعاماً وكسوة وطرفة مما يقصد به وعمرت المدرسة بذلك خصوصاً وقد وقف للأشرف قايتباي في شأنها بحيث نزل إليها في أثناء بعض الأيام واستحضر القضاة والموقعين كما بينته في الحوادث.

وآل أمرها إلى أن وسعت وانتفع بها وبمطهرتها وصلاة الجمعة وغيرها بها وصار الفقراء يردون عليه فيها لما يحصل من البر لهم وبالإطعام ونحوه على يديه بل أعطاه السلطان مبلغاً وقمحاً ونحو ذلك في سنة تسع وثمانين إلى أن تزايد شأنهم وضاق الحال سيما عند ارتفاع سعر الغلال وما وسعه إلا أن توجه لزيارة بيت المقدس ثم سافر منه إلى الخليل فصام به رمضان وعاد إلى القدس فكانت منيته به في ثالث شوال سنة اثنتين وتسعين وكان لا بأس به فيه رائحة الشيوخ والخير رحمه الله وإيانا “.