إعادة الإعمار

في كتابه الصنائع والمدارس الحربية في عهد محمد علي باشا يقول الأمير عمر طوسون عن فابريقة (مصنع) الغزل والنسيج بالمحلة : ” في المحلة الكبرى بناء فسيح فيه مائة وعشرون دولابا للغزل وستون مشطا وفيه أيضا مائتا نول للنسج تنسج عليها الثياب اللازمة للأهالي ، ويحتوي البناء المذكور على مسابك ومصانع للحدادة والبرادة والخراطة لأجل صنع دواليب الغزل والأمشاط وغيرها من الآلات التي تحتاج إليها مصانع الغزل الأخرى “.

ولهذا المصنع قصة طريفة حيث كان محمد علي في أعقاب حملة فريزر قد فرض ضريبة على كافة المدن المصرية لدعم تسليح الجيش إلا أن بعض البلاد ومنها المحلة لم تتمكن من سداد كامل المبلغ فتوجه إليها الوالي حيث يقول الجبرتي في حوادث عام 1223 هـ : ” وقدم له حاكمها ستين جملا وأربعين حصانا خلاف الأقمشة المحلاوية مثل الزردخانات والمقاطع الحرير وما يصنع بالمحلة من أنواع الثياب والأمتعة صناعة من بقي بها من الصناع “.

وعندما رأى محمد علي ما تنتجه المحلة من الأقمشة والحرائر أدرك قيمتها ـ وهو في الأصل تاجر ـ فقرر إعفاء المحلة من الضرائب في مقابل زيادة إنتاجها وخطط لإنشاء هذا المصنع على مساحة كبيرة من الأرض حيث بدأ بعدد كبير من المحالج يحركها ثلاث عدد تدور كل عدة بواسطة ثمانية من الثيران ، وتطور المصنع حتى صار فيه مركز صيانة لجميع مصانع الغزل في البلاد المجاورة وصار ثالث أكبر مصنع في مصر بعد الخرنفش وبولاق.

ثم أضيفت إليه الآلات اللازمة لعمل كسوة الكعبة (وهي دولاب القرضة كما جاء في الوثائق العثمانية وكتاب أماكن كسوة الكعبة الشريفة) وأضيف لها ما يلزم المحمل الشريف من سجاد وستائر وملابس ومستلزمات الحجاج حيث كانت تورد بعد ذلك إلى فابريقة الخرنفش ، وقد كان المصنع نقلة هائلة لمدينة المحلة حيث بلغ العاملون في المصنع الجديد قرابة ألف شخص بخلاف المشاغل القديمة مما أعاد إليها حيويتها بعد ما أصابها في زمن الحملة الفرنسية.

وبعد فترة ألحقت به الأدوات اللازمة لعمل الصباغة للأقمشة على الطراز الحديث والأهم من ذلك كله أن محمد علي باشا قد صنع خط إنتاج متكامل يبدأ في الدلتا ويمر عبر البحر في إيطاليا ومنها إلى ألمانيا التي توزع الإنتاج في عموم أوروبا بالإضافة إلى خط التصدير التقليدي القديم إلى الشام والأناضول واليونان ، وكانت طفرة تصدير النسيج المصري أحد أهم عوامل القلق عند إنجلترا التي خسرت بسبب ذلك وسعت بكل الطرق لكسر تجربة الباشا في التصنيع.

وجاء تفصيل الأوضاع الإدارية والجغرافية للمحلة في القرن التاسع عشر في كتاب جغرافية مصر الصادر في عام 1879 م من تأليف محمد أمين فكري والذي عرف نفسه بأنه من نواب الوكيل العمومي عن الحضرة الخديوية بالمحاكم المختلطة.

وأهمية هذا الكتاب تنبع من دراسته لأحوال المدينة في فترة انتقالية بعد نقل عاصمة الغربية منها إلى طنطا وقبل تأسيس شركة مصر للغزل والنسيج والتي غيرت طبيعتها الجغرافية.

يقول عن بلدات الغربية : ” ومنها محلة أبي علي القنطرة غربي سمنود على نحو ساعة وربع وبها وابور حلاجة وعصارة قصب ومن صنايع أهلها غزل الكتان ونسجه.

ومنها المحلة الكبرى ويقال لها محلة الدقلا وفي بلاد مصر نحو مائة بلدة يقال لكل منها المحلة منها هذه تعرف بالمحلة الكبرى وهي غربي التي قبلها على نحو نصف ساعة في الجانب الغربي لبحر الملاح وفي غربيها تل قديم يقال له تل الواقعة يؤخذ منه السباخ.

ويصنع بها أنواع من المنسوجات مشهورة مثل الملاءة والعصبة والكوفية والناموسية والمناشف والمناديل والبيارق ونحو ذلك ولها أسواق أسبوعية في السبت والأحد والجمعة.

وبها مدبغة وحمامات واسبتالية ومعاصر للزيت ونحو 50 مسجدا وزاوية و24 سبيلا و7 وابورات و6 جناين وكثير من المكاتب ومعبد لليهود قديم يأتون إليه كل سنة للتعبد والزيارة وتجدد في سنة 1180 على طرف جماعة منهم وبها كنيسة للقبط يقال إنها من قبل الهجرة وتجددت في السنة المذكورة.

وغالب أهلها أرباب صنايع وفي وسطها خليج ونشأ بها جماعة من أفاضل الناس منهم العلامة جلال الدين محمد بن أحمد المحلي المتوفي سنة 864 وفي خلاصة الأثر أن منها الشيخ عبد الرحمن المحلي الشافعي ومنها الشيخ منصور بن علي السطوحي المتوفي سنة 1066 وكلاهما نزيل دمياط وفي تاريخ الجبرتي منها الشيخ حسين المحلي الفرضي الرياضي الشافعي المتوفي سنة 1170 ومنها ابن الرعاد الأديب.

ومنها كفر الشيخ حجازي شرقي بحر شربين على نحو ساعة وربع من غربي سمنود وبها كثير من الماشية والحدائق وجامع بمأذنة وثلاث وابورات ولها شهرة في زرع القطن وأرضها جيدة ومنها الشيخ حسن الكفراوي صاحب شرح الأجرومية المشهور بشرح الكفراوي توفي سنة 1202 “.

مسجد الششتاوي : ينسب المسجد إلى إمام المحلة في القرن الثالث عشر الهجري الشيخ مصطفى أحمد عبد الله أبو زهرة الششتاوي ، ولد في قرية كفر ششتا وانتقل منها إلى المحلة مبكرا حيث استقر إلى جوار المسجد الفاطمي (الغمري القبلي) وسلك طريقا يجمع بين الفقه والتصوف ، وقد جمعته الصداقة مع والي مصر وقتها عباس باشا الأول بسبب بشارة الشيخ له بولاية مصر فصار من جملة مريديه وبنى له المسجد الموجود حاليا في المنطقة التي عرفت حتى اليوم باسم حي الششتاوي وهو جد العلامة الشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله.

وكانت أرض المسجد وقتها خارج الحيز العمراني للمدينة على أطراف منطقة الوراقة التي تفصل بين المدينة العربية وقرية سندفا القديمة بين بحر اليماني وترعة المعاش (والتي تغير اسمها وتحول إلى بحر الششتاوي) فاختار الشيخ موقع المسجد بجوار مقابر الشهداء حيث صار بعد ذلك مقر مشيخة الطرق الصوفية بالمحلة وتحول إلى مدرسة ومقر للشيخ حتى وفاته حيث دفن بالمسجد وتولت ذريته من بعده إدارة شئون المسجد والطريقة الصوفية حتى اليوم.

ذكره عبد الستار بن عبد الوهاب البكري في كتابه فيض الملك الوهاب المتعالي بأنباء أوائل القرن الثالث عشر والتوالي فقال : ” السيد مصطفى الششتاوي ثم المحلي نسبة إلى المحلة الكبرى من أرض مصر .. ولي من أولياء الله جليل القدر له حال مع الله كثير العبادة والذكر والتدبر لكتاب الله ، اشتهر بالفضائل والمكاشفات الغريبة فهو بحر لا ساحل له وحبر كامل تعرف فضائله ، ولد ببلدته كفر ششتا قريب من القرشية من ناحية الغربية بالبر المصري ثم سكن المحلة الكبرى.

وكان والي مصر الحاج محمد عباس باشا كثير الاعتقاد فيه بنى له زاوية خارج المحلة المذكورة يحضر مجلسه العلماء الأفاضل كالشيخ العسيلي والشيخ الخضري والشيخ محمد الجمل والشيخ محمد العسيلي الصغير والشيخ أحمد نصر البلقيني وغيرهم فيغترفون من بحره ويغتنمون من فيضه ويمازحهم ويباحثهم ويسألهم المسائل الغريبة في التوحيد ودقائق الفقه والتفسير حفظه الله آمين “.

الأعيان

جزء هام من الحياة الاجتماعية للمدن المصرية في القرن التاسع عشر سجلتها الجريدة الرسمية للدولة وهي الوقائع المصرية خاصة سجلات المحاكم الشرعية المتعلقة بالأحوال الشخصية والمواريث والأوقاف وعقود البيع والشراء ، وقد جمعت فصول كاملة منها في كتاب الفتاوى المهدية في الوقائع المصرية للشيخ محمد المهدي العباسي أول من جمع بين منصبي المفتي وشيخ الأزهر.

وفي الكتاب نص إحالة من محكمة طنطا مؤرخة في عام 1876 م. تتناول قضية تقسيم ميراث في المحلة الكبرى حفلت بذكر عدد من العائلات والأسر الكبيرة فيها حيث كان هناك نزاع على قسم من الميراث ورفعت المحكمة المنازعة للفتوى حيث تعارضت شهادة الشهود مع الوثائق فحكم بقبول الدعوى ورد الشهود ، وجاء في ثنايا النص مقتطفات من أوراق القضية منها :

” بإفادة من حضرة قاضي طنتدا مؤرخة 14 ربيع الأول سنة 93 عن صورة مرافعة مرفوقة معها مضمونها ادعى حسين أفندي الشامي ابن المرحوم عثمان أغا الأرنائود من أهالي المحلة الكبرى بطريق وكالته عن الحرمة فاطمة أم حسن بنت المرحوم الحاج موسى الطباخ المصري ابن المرحوم الحاج أحمد المصري من أهالي مصر المحروسة المقيمة بناحية المحلة الكبرى.

الحاضر معه بالمجلس الشرعي حضرة محمد أفندي الشيشيني ابن المرحوم الحاج مصطفى الشيشيني من أهالي المحلة الكبرى المذكورة بطريق وكالته الشرعية عن حسن فير البيضاء بنت عبد الله معتقة ماه دوران حرم جنة مكان المرحوم الحاج محمد علي باشا والي مصر حسبما وكلته شفاها بالمجلس.

بشهادة من سيذكر فيه تحققا شرعيا بأن فيها قبل تاريخه توفي المرحوم حسين أغا البهلوان ابن المرحوم علي أغا المقيم بناحية المحلة الكبرى المنفرد بهذا الاسم واللقب بالناحية المذكورة وانحصر ميراثه الشرعي في زوجتيه الموكلتين المذكورتين أعلاه وفي ولديه علي أغا ومصطفى أغا من غير شريك ولا حاجب شرعي ولا وارث له سواهم وحكم بذلك شرعا.

فأحضر محمد أفندي الشيشيني الوكيل المدعى عليه المذكور عمر أفندي ابن المرحوم السيد محمد معاون حلقة الأوزان بالمحلة الكبرى حالا وسأل الاستماع إلى شهادته واستشهد فشهد على انفراده بعد استشهاده بمواجهة المدعي الوكيل المذكور والمدعى عليه الوكيل المرقوم.

وأحضر الوكيل المدعى عليه محمد أغا الكلسلي التاجر بناحية المحلة الكبرى المذكورة ابن المرحوم مصطفى وسأل الاستماع إلى شهادته فشهد على انفراده بمواجهة المدعي الوكيل والمدعى عليه الوكيل المذكورين.

وأحضر المدعى عليه الوكيل المذكور محمد أفندي بالي ابن المرحوم محمود من أهالي المحلة الكبرى وسأل الاستماع إلى شهادته واستشهد فشهد بمواجهة المتداعيين المذكورين على انفراده بقوله لما كنا نقعد مع المرحوم حسين أغا البهلوان ابن المرحوم علي أغا صوفيلي مدة سنة 90 و 91 … إلخ “.

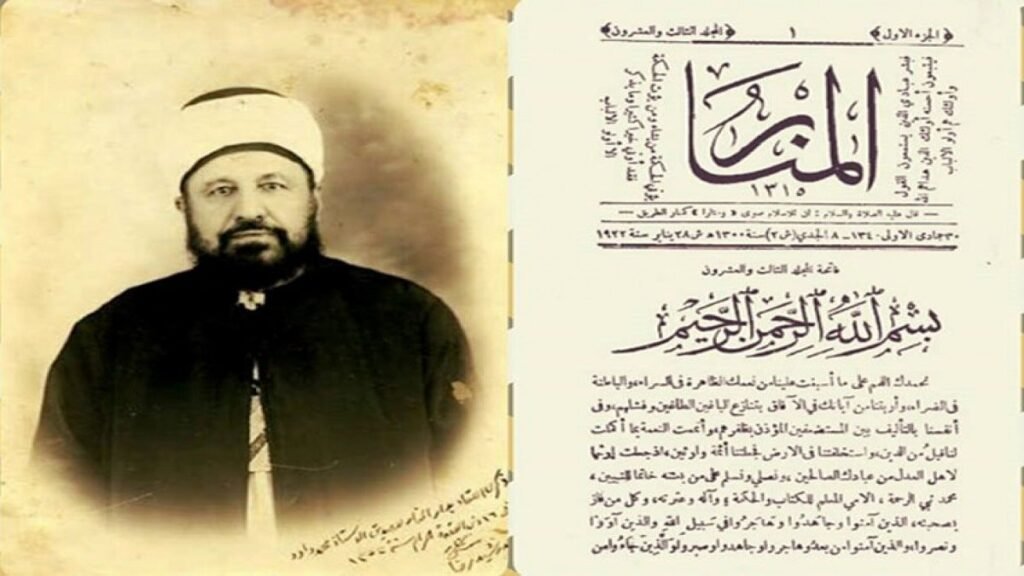

وفي عام 1904 م. قررت الجمعية الخيرية الإسلامية التوسع في إنشاء المدارس في المدن المصرية ، وتسابقت البلاد في معاونة رئيس الجمعية وقتها وهو الإمام محمد عبده مفتي الديار المصرية ، وكانت المحلة أول الداعمين لفكرة إنشاء مدرسة فيها تابعة للجمعية حيث جمع أعيان المحلة الأموال اللازمة وعلى رأسهم محمد أفندي البهلوان الذي تبرع بمنزله ليكون مقرا للمدرسة وأقام حفلا كبيرا في المحلة بهذه المناسبة ، وكتب عن ذلك السيد محمد رشيد رضا في مجلة المنار فقال :

” وإننا نثني أطيب الثناء على وجهاء المحلة الكبرى ونخص بالذكر محمد أفندي البهلوان من أعيان الدواخلية إذ تبرع ببيت من بيوته مدة خمس سنين لتنشأ فيه المدرسة إلى ما أنفق على إصلاحه زيادة على ما تبرع به مع المتبرعين ، ونرجو أن يسري روح حب العلم في سائر المراكز فتتبارى سماحة الأغنياء وأهل الغيرة في إنشاء المدارس وأن يعتمدوا في ذلك على الجمعية الخيرية الإسلامية التي تسلك بهم الطريقة المثلى بمعارف رئيسها الإمام وأعضائها الأعلام “.

وفصل ذلك بقوله : ” مدرسة الجمعية في المحلة الكبرى .. أشرنا إلى هذه المدرسة في الجزء الماضي وقد جاء في آخر التقرير عنها ما نصه : بعد تحرير هذه الميزانية ورد مبلغ 1333 جنيهًا و810 مليمات من أعيان مدينة ومركز المحلة الكبرى جمعوه بالاكتتاب الذي عمل فيما بينهم على ذمة إنشاء مدرسة بالمحلة الكبرى بمعرفة الجمعية مثل مدارسها وقد لبت الجمعية طلبهم وستباشر فتح المدرسة من أول السنة المكتبية المقبلة.

وعليه يجب إضافة المبلغ المذكور على إيرادات التعليم على ذمة مدرسة المحلة الكبرى ، ونزيد على ذلك أن وجوه المحلة قد دعوا رئيس الجمعية للاحتفال بتأسيس المدرسة فأجاب الدعوة هو وحسن باشا عاصم وكيل الجمعية ومدير مدارسها وحسن باشا عبد الرازق أحد أعضائها فقوبلوا بالحفاوة اللائقة وحضر الاحتفال الألوف من الناس وكان ذلك لخمس بقين من المحرم سنة 1322 هـ.

وتليت الخطب وأنشدت القصائد في مدح العلم والأستاذ الإمام ناشره وناصره وقد أعجب الفضلاء من خطبة الشيخ محمد بسطويسي بركات التاجر بالمحلة قوله : أيها الأستاذ الإمام قد جادلتنا فأحسنت جدالنا حتى أجبنا دعوتك للعلم والدين وجاهدتنا في الله حتى محوت آية الجهل بالدليل وجعلت فينا آية العلم مبصرة باليقين وها نحن الواقفون بباب علومك نرى أن قيامك بأمر الدين في وقت امتزجت العادات فيه بالعبادات كِبْر إلا على العارفين “.

وفي شهر رمضان من عام 1322 هـ / نوفمبر 1904 م تم في المحلة الكبرى الاحتفال بافتتاح مدرسة الجمعية الخيرية الإسلامية والتي كان مقرها منزل محمد أفندي البهلوان والذي تبرع به وقام بتجهيزه مما أثار إعجاب السيد محمد رشيد رضا وكتب عن ذلك في مجلة المنار قائلا : ” فنثني على وجهاء المحلة أطيب الثناء ونرجو لهم كمال الارتقاء ” ، ووصف في مقال خاص وقائع الحفل وأشار إلى توصية الإمام محمد عبده بافتتاح قسم صناعي بالمدرسة مراعاة لطبيعة المدينة الصناعية فقال :

” مدرسة الجمعية الخيرية في المحلة الكبرى .. الاحتفال بافتتاحها والغرض من تعليمها : ذكرنا في الجزء الخامس من هذه السنة خبر الاحتفال بتأسيس هذه المدرسة وقد تم ولله الحمد بناؤها وأهلت بالتلامذة وانتظمت عقود الدروس فيها واحتفل بافتتاحها رسميًّا أول أمس بحضور رئيس الجمعية الأستاذ الإمام وإبراهيم بك الهلباوي من أعضاء مجلس إدارتها ومنشئ هذه المجلة من أعضاء الجمعية وحضور وجهاء المحلة وعمال الحكومة فيها وبدئ الاحتفال بتلاوة أحد التلامذة لآيات من الكتاب العزيز “.

وخطب رئيس الجمعية الإمام محمد عبده قائلا : ” وإنما رغبتها في الاستعانة به على تعلم الصناعة لمن يريدها ولها الرجاء بهمة وجهاء المحلة وأهل الغيرة في أغنيائها في تأسيس قسم صناعي في هذه المدرسة فإن المحلة بلدة كانت معروفة بالصناعة ، وقد وعد صاحب السعادة أحمد باشا المنشاوي بأنه مستعد لمساعدة الجمعية على إنشاء القسم الصناعي ، فلم يبق إلا اهتمام الوجهاء الحاضرين بالاكتتاب في جميع المركز وجمع المال الذي يُمكن من إتمام العمل وقد علمت بأن أهل المحلة الكبرى ثلاثون ألفًا أو يزيدون وهي قاعدة مركز عدده كثير “.

وخطب السيد محمد رشيد رضا قائلا : ” فيجب أن تُغتنم فرصة وجودهم بمساعدة الجمعية على نشر التعليم والتربية على الوجه الصحيح النافع فإنه ما قصر بها إلا قلة المال ، وقد أحسن وجهاء المحلة صنعًا بتفويض أمر مدرستهم إلى الجمعية وإنني أدعو كل واحد من السامعين إلى مساعدة هذه الجمعية بنفسه وبدعوة غيره إلى ذلك فإن الأمور العامة لا تحيا وتبلغ كمالها إلا بالدعوة فينبغي لكل واحد أن يدعو نفسه وكل من يظن فيه الخير إلى مساعدتها على قدر الاستطاعة من غير تفرقة بين غني وفقير “.

وخطب إبراهيم الهلباوي قائلا : ” ونالت هذه الجمعية الثقة في نفوس الناس بعدما تولى رئاستها مولانا الرئيس الحاضر حتى أحس كثير من العقلاء بوجوب كفالتها للمدارس الأهلية التي ينشئها الأهالي لتربية أولادهم ، وكان السابق لذلك وجهاء المنيا فقد أنشأوا مدرسة في بني مزار وعهدوا بإدارتها إلى الجمعية رجاء بقائها وثباتها والانتفاع بتعليمها ، وكذلك فعلتم يا وجهاء أهل المحلة فإنكم طلبتم من الجمعية أن تدير لكم هذه المدرسة التي أنشأتموها بأموالكم لمثل ذلك الغرض بمحض الإحساس بالثقة بالجمعية “.

شخصيات وأحداث

حيدر الشيشيني

تلك المحلة فانظر كيف تحتفل .. كفاك هذا جزاء أيها البطل

مزدانة لك بالأعلام حالية .. مثل العروس عليها الحلي والحلل

هذه الأبيات من نظم الشاعر الشيخ محمد بيومي علي ناظر مدرسة البنات بالمحلة الكبرى وذلك في عام 1927 م في احتفال كبير بخروج الزعيم الوطني حيدر الشيشيني من سجون الاحتلال البريطاني ، وحيدر بك الشيشيني (1881 ـ 1958 م) هو سياسي وطبيب كان له دور كبير في قيادة الحركة الوطنية في مدينة المحلة الكبرى أثناء ثورة 19 ثم تولى رئاسة لجنة الوفد بالمحلة عام 1921 م ودخل أكثر من مرة في المجلس البلدي للمدينة ومثلها عدة مرات في المجلس النيابي.

وقد وردت سيرته الذاتية في كتاب أعلام منسية من أرض الغربية تأليف دكتور عمر الشريف وجاء فيه : ” هو حيدر الشيشيني بن محمود بك الشيشيني ولد بمدينة المحلة الكبرى ، والده كان من أعضاء الحزب الوطني القديم وانتخب عضوا في بلدية المحلة الكبرى وعرف عنه سداد الرأي وكان كل أولاده علماء ، الابن الأكبر توفيق بك الشيشيني من كبار الموظفين في الأوقاف والثالث أحمد زكي بك الشيشيني عضو مجلس النواب عن دائرة المحلة الكبرى.

التحق بالمدرسة التوفيقية الابتدائية ثم انتقل إلى مدرسة الخرنفش وحصل على الثانوية ، وفي عام 1905 حصل على شهادة الدكتوراه في الطب من الدولة العثمانية ، وفي عام 1906 نال شهادة الطب من الحكومة الفرنسية ثم شهادة التخصص في الباطنة والقلب ، وأثناء تواجده بفرنسا قابل الزعيم الوطني محمد فريد الذي أعجب به وبنبوغه وحسن خلقه ، وقد تزوج الشيشيني من كبرى بناته فريدة هانم ومال محمد فريد إلى مصاهرته لما وجده فيه من الأخلاق الفاضلة.

وبعد رحلته في فرنسا عاد إلى مسقط رأسه المحلة الكبرى فافتتح عيادته الخاصة وأقبل عليه المرضى فظهرت براعته وحسنت سيرته وذاع صيته ، انتخب عضوا بالمجلس البلدي عام 1909 ثم تم انتدابه من قبل محمد محب باشا مدير مديرية الغربية للعمل رئيسا لأطباء مستشفى كفر الشيخ ، وفي عام 1924 انتخب عضوا في مجلس النواب عن المحلة ، وفي عام 1925 تم اعتقاله وحكم عليه بالسجن لمدة عامين ثم عاد للمجلس مرتين في أعوام 29 و 36 “.

عبد الله النديم : في نهاية عام 1882 م تم نفي زعماء الثورة العرابية ما عدا واحد فقط وهو الأديب والكاتب وخطيب الثورة عبد الله النديم والذي اختفى ولم يعثر له على أثر طوال تسع سنوات كاملة حتى أشيع بأنه قتل أو هرب للخارج ، لكن الحقيقة أن النديم طوال تلك الفترة كان يعيش متخفيا في أرياف وسط الدلتا حيث الحماية الكاملة من أهالي المحلة الكبرى وأجوارها بل إنه تزوج أثناء تلك الفترة من ابنة الحاج مصطفى منى أحد كبار التجار في المحلة وهي التي رافقته في رحلة الأهوال والصعاب ووقفت معه بشجاعة.

وقد كانت رحلة النديم في التخفي أسطورية ويضرب بها المثل حيث تخفى في زي المتصوفة وغادر القاهرة ليلا عن طريق النيل إلى ميت غمر ثم المنصورة ثم عبر إلى مديرية الغربية ونزل بقرية ميت الغرقا (ميت الكرما الحالية) حيث استضافه صديقه الشيخ سعيد الأزهري وشيخ الصوفية شحاتة القصبي والذي رتب له الانتقال إلى قرية العتوة القبلية حيث استضافه عمدتها الحاج محمد الهمشري ثلاث سنوات ومنها إلى كوم الطويل حيث تنكر في هيئة شيخ من الحجاز بمعونة صديقه سيد المغازي.

بعد ذلك انتقل إلى المحلة الكبرى متنكرا في هيئة تاجر مغربي حيث قضى فيها عشرين يوما في إحدى الوكالات التجارية في حماية الحاج مصطفى منى الذي كتم أمره وأعانه وزوجه ابنته ، ولا نعرف هل كانت قصة حب أم زواج تقليدي لكنه يثني على مواقف زوجته في تحمل الشدائد وفي نفس الوقت يحكي بسخريته المعهودة عن كثرة المشاجرات الزوجية معها وكيف أنها في إحدى المرات ضربته في فمه بقبضتها فكسرت له أسنانه وأنه فكر أن يسلم نفسه للإنجليز هربا من نكد الحياة الزوجية !!

انتقل بعدها مع زوجته إلى سنهور عند سيد أحمد أفندي عبد الخالق ثم ذهب معها إلى القرشية ضيفا على أحمد بك المنشاوي متنكرا في هيئة عالم يمني ومنه إلى منزل صديقه الأديب الفلسطيني محمد التميمي ، بعد ذلك رحل إلى الدلجمون ثم البكاتوش في ضيافة عمدتها إبراهيم حرفوش ونزل بمنزل الحاج إسماعيل الكردي وبمعونة جاره أحمد جودة الذي كان يرافقه ويحميه ثم رحل إلى شباس الشهداء عند محمد معبد الحلاق ومنها إلى دسوق عند صديقه الشاعر محمد شكري المكي كاتب المركز.

عانى النديم كثيرا من الصعاب في رحلته تلك فأحيانا كان يتخفى في سراديب تحت الأرض بالشهور وكان يصنع الحبر فيها من هباب الفرن حيث كتب خلال تلك السنوات أكثر مما كتب قبلها وضاع بسبب الإنجليز فيقول : ” وقد تم لى الآن عشرون مؤلفا بين صغير وكبير فانظر إلى آثار رحمة الله اللطيف الخبير كيف جعل أيام المحنة وسيلة للمنحة والمنة ” ، وهو يثني على وفاء الناس وحبهم للعرابيين رغم أن السلطات وقتها أعلنت عن مكافأة ألف جنيه لمن يرشد عنه وهو مبلغ مهول في تلك الفترة.

ويبدو أنه فقد حذره عندما ذهب مع زوجته في زيارة إلى قرية الجميزة في ضيافة عمدتها الشيخ عبد الغني حيث اشتبه به أحد العملاء السريين وأبلغ عنه فألقي القبض عليه في عام 1891 م ، ومثل للتحقيق أمام رئيس نيابة طنطا قاسم بك أمين (الكاتب المعروف بعد ذلك) والذي عامله معاملة طيبة وأعطاه مالا وتم إرسال زوجته معززة مكرمة إلى المحلة الكبرى وأفرج عن جميع المتسترين عليه ثم نفي إلى يافا وسافر بعدها إلى إسطنبول حيث توفي فيها عام 1896 م ودفن في مقبرة يحيى أفندي.

الشيخ محمد الرفاعي المحلاوي عضو هيئة كبار العلماء : هو الشيخ العلامة محمد الرفاعي أحمد محمد حسين إبراهيم الرفاعي المحلي (1844 ـ 1922 م) ، ولد في مكة المكرمة أثناء زيارة والديه للحجاز لأداء فريضة الحج وعاد معهما إلى موطن عائلته في المحلة الكبرى ، وفي الخامسة عشرة من عمره جاور في الأزهر الشريف وتلقي العلم على الشيخ الباجوري 1784- 1864 والشيخ محمد الخضري المتوفي 1870 والشيخ مصطفى العروسي 1899 – 1876 والشيخ إبراهيم السقا المتوفي 1880 والشيخ الأشموني 1803- 1904 والشيخ الإنبابي شيخ الأزهر 1824- 1896 ونال الإجازة في التدريس على طريقة ذلك العهد .

وفي عام 1907 م أصدر الخديوي عباس حلمي الثاني قرارا بتعيينه في منصب شيخ الجامع الأحمدي بطنطا خلفا للشيخ إبراهيم الظواهري ، وفي عام 1911 م كان الشيخ محمد الرفاعي المحلاوي من علماء الفقه الشافعي التسعة الذين اختيروا لعضوية جماعة كبار العلماء عند تأسيسها ، ولما أصبح الشيخ محمد رفاعة المحلاوي شيخا للشافعية كان لابد من وجوده في العاصمة فانتقل إلى القاهرة شيخا للمسجد الحسيني وعقد دروسا في المسجد الحسيني بين المغرب والعشاء وفي رمضان بعد العصر كما كان يلقي دروسا في مسجد أولاد عنان الشهير في ميدان محطة مصر.

كان الشيخ محمد الرفاعي المحلاوي من المعدودين على أنهم من الرواسخ في العلم وكان بالإضافة إلى هذا من الذين شغلوا أنفسهم بالعلوم الروحية والتنجيم حتى إن الملك فؤاد سمع منه بعضاً من علمه في هذا المجال ، وكانت للشيخ فضلا عن هذا مكانة مجتمعية بارزة وقد نال كسوة التشريف العلمية من أكثر من طبقة حيث كان إمام المسجد الأحمدي في طنطا وقتها يلي في المرتبة شيخ الأزهر مباشرة ، توفي الشيخ محمد الرفاعي المحلاوي في 14 يوليو 1922 م وتقدم الشيخ محمد أبو الفضل الجيزاوي شيخ الأزهر جنازته التي شارك فيها الآلاف وحظي بكثير من الرثاء والتأبين.

الشيخ محمد عبد الرحمن المحلاوي قاضي المحاكم الشرعية : هو الشيخ العلامة محمد عبد الرحمن عيد المحلاوي الحنفي (1863 ـ 1940 م) ، واحد من أبرز علماء الأزهر الذين تميزوا في مجال الكتابة في العلوم الفقهية في الموضوعات التي تهم المتقاضين والعاملين بالمحاماة والأحكام الشرعية وكان من أوائل الذين يسروا فهم قضاء الأحوال الشخصية لعموم الناس ، ولد في المحلة الكبرى وتلقي منذ صغره تعليما دينيا تقليديا حيث درس في الكتّاب وحفظ القرآن الكريم وعندما بلغ العاشرة من عمره التحق بالأزهر وفيه تلقى العلوم العربية والتفسير والحديث والكلام والمنطق والأصول على كبار علماء عصره كما درس الفقه على مذهب أبي حنيفة.

نال الشيخ محمد عبد الرحمن المحلاوي شهادة العالمية الأزهرية القديمة عام 1890 م وكانت لجنة امتحانه برئاسة الشيخ شمس الدين الإنبابي الشافعي شيخ الأزهر وكان الشيخ سليم البشري – شيخ الأزهر في ما بعد – أحد أعضائها ، عمل بعد تخرجه في التدريس بالأزهر ثم اختير بعدها بعام واحد قاضيا لمحكمة مركز شبراخيت عام 1891 م ، وبعد عامين فقط أسند إليه منصب إفتاء مديرية القليوبية ، وبعد ثلاث سنوات اختير نائبا لمحكمة مديرية الغربية الشرعية وبعد عامين عين مفتيا لمديرية الغربية وذلك في عام 1898 م ، وتولى في نفس الوقت مهمة التدريس في الجامع الأحمدي.

عين الشيخ قاضيا لمحكمة أسوان الشرعية في عام 1903 م ثم قاضيا لمحكمة الفيوم ثم قاضيا لمحكمة قنا الشرعية ثم اختير عضوا بمحكمة الإسكندرية الشرعية ثم رئيسا لمحكمة قنا الابتدائية الشرعية ، وفي عام 1912 م عين رئيسا لمحكمة بني سويف الابتدائية الشرعية ثم رئيسا لمحكمة الجيزة الكلية الشرعية ثم عين عضوا في المحكمة الشرعية العليا يوم 13 سبتمبر 1915 م ، منح كسوة التشريفة العلمية من الدرجة الثالثة حين عين مفتيا لمديرية الغربية كما منح كسوة التشريفة العلمية من الدرجة الثانية في فبراير 1916م ، ومن أهم مؤلفاته كتاب تسهيل الوصول إلى علم الأصول.

الأميرالاي أحمد مراد ذو الفقار : من أشهر موظفي مديرية الغربية في أوائل القرن العشرين الأميرالاي أحمد مراد بك ذو الفقار وهو من كبار رجال وزارة الداخلية المصرية وتولى في مديرية الغربية عددا من المواقع القيادية في تفتيش بوليس طنطا ومأمورية بندر المحلة بعد إعلان المملكة المصرية ، رقي بعد ذلك إلى حكمدار القاهرة ثم المفوض العام لوزارة الداخلية وهو من مواليد عام 1888 م ومتوفي عام 1945 م وتزوج من نبيلة هانم ذو الفقار وأنجب منها عددا من الأبناء أشهرهم محمود وعز الدين وصلاح المعروفين في عالم السينما والفن.

ونجله هو الفنان صلاح الدين ذو الفقار الذي ولد أثناء خدمة والده في المحلة الكبرى عام 1926 م والذي التحق بالبوليس وعمل مدرسا في كلية الشرطة ، وعرف عنه الكثير من المواقف الوطنية فهو من الضباط المشاركين في أحداث مبنى محافظة الإسماعيلية ضد البريطانيين في 25 يناير عام 1951 م كما قاد طلاب كلية الشرطة عام 1956 م لمقاومة العدوان الثلاثي في بورسعيد وعرف بعلاقته بالرئيس السادات عندما كان محبوسا في قضية مقتل أمين عثمان حيث كان صلاح وقتها ضابطا في سجن مصر.

وتنحدر أسرة أحمد مراد بك من واحدة من عائلات ذو الفقار العريقة التي ترجع في أصولها إلى الطائفة الفقارية التي أسسها ذو الفقار بك الكبير بن سودون الجركسي في القرن السادس عشر الميلادي وتعاقب على رئاستها عدد من البكوات منهم إبراهيم بك ذو الفقار وشركس بك الفقاري ورضوان بك الفقاري أمير الحج صاحب الإنشاءات في الخيامية بالدرب الأحمر والمعروفة باسم قصبة رضوان وذو الفقار بك صاحب المسجد المعروف في درب الجماميز وأمير اللوا قيطاس بك صاحب السبيل الموجود بجوار خانقاه بيبرس الجاشنكير.

وكانت الطائفة الفقارية مرتبطة بوسط الدلتا والمحلة الكبرى لوجود إقطاعياتهم وأملاكهم فيها في مناطق عديدة حيث كانت من أهم طوائف المماليك الجراكسة في العصر العثماني وأكثرهم تأثيرا في مجرى الأحداث مع سائر الطوائف الكبرى مثل القاسمية والقزدوغلية والعزبان وكان يربط أبناء الطائفة رباط أقوى من الدم ، وكانت كل طائفة تضم إلى مماليكها قسما من الجنود الوجاقية وتتحالف مع عدد من القبائل العربية وترتبط بواحدة أو أكثر من الطرق الصوفية حتى تحولت الطوائف إلى مجتمعات معزولة أشبه بدولة داخل الدولة.

ومن أهم شخصيات الفقارية أحمد باشا ذو الفقار الترجمان لدى الباب العالي والطبيب محمد بك ذو الفقار المعروف بلقب ذو الفقار بك الحكيم ويوسف بك رسمي بن عبد الله أغا ذو الفقار من قادة الجيش في عهد إسماعيل وعلي باشا ذو الفقار ناظر الخارجية وأحمد باشا ذو الفقار ناظر الحقانية وعلي بك ذو الفقار محافظ القاهرة وسعيد باشا ذو الفقار كبير الياوران الملكي ويوسف باشا ذو الفقار رئيس محكمة الاستئناف وسفير مصر في إيران وهو والد السيدة صافيناز ذو الفقار زوجة الملك فاروق والمعروفة باسم الملكة فريدة.

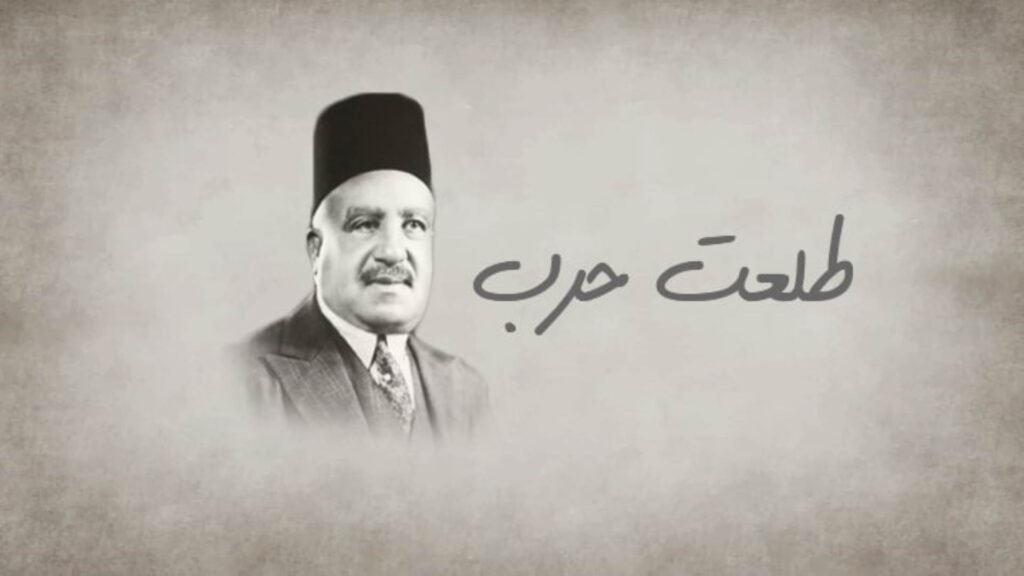

طلعت حرب

عاد حقا أن المحلة كبرى .. بعد تعطيلها من النعت دهرا

فاحمدوا الله بكرة وأصيلا .. يا بنيها ثم احمدوا بنك مصرا

هذه غرة المآثر فيما .. لك يا حرب من مآثر أخرى

قد عرفناك كاتبا وخطيبا .. وحسيبا وفوق ذلك دثرا

هذه الأبيات الشعرية من نظم الشاعر الكبير خليل مطران يمتدح فيها طلعت حرب ويهنىء أبناء المحلة بإنشاء مشروع شركة الغزل والنسيج الذي أعاد مدينتهم إلى دائرة الضوء بعد ما مر بها من أحداث تسببت في فقدان مكانتها التجارية والسياسية منذ الحملة الفرنسية التي عطلت التجارة وحولت أكبر وكالات المدينة وهي وكالة قنصوة إلى ثكنة عسكرية لإقامة الجنود فيها.

وكانت المنطقة منذ القدم تعتمد على التجارة والصناعة في مجالات الحرير والصباغة والأقمشة والمنسوجات بالإضافة إلى كونها مقر الإدارة في الدلتا ومقرا للحامية العسكرية العربية وشيوخ القبائل ولم يكن لها زمام زراعي حيث كانت الأراضي موزعة على كل من بهرمس والمنتصرية وصندفا التي كانت تتبع سمنود في فترة الكور الصغرى ثم سخا في فترة الكور الكبرى.

وفي العصر المملوكي نشأت الأعمال الغربية من ضم عدد من الكور الكبرى وتحددت عاصمتها المحلة الكبرى عام 1320 م وكانت تضم كل الاراضي الواقعة بين فرع رشيد فرع دمياط (حاليا محافظة الغربية وكفر الشيخ وجزء من الدقهلية) فازدهرت المدينة سياسيا وتجاريا ، وفي العصر العثماني تحولت الأعمال إلى ولايات وظلت المحلة عاصمة ولاية الغربية وأكبر مدينة في الدلتا.

وعندما جاءت الحملة الفرنسية تعرضت المدينة للتخريب والضرب بالمدافع وإهمال مورد رزقها الأساسي ، وفي عهد محمد علي بدأ الاهتمام بها مرة أخرى إلا أنه في عام 1836 م تقرر ضم الغربية والمنوفية تحت مسمى مديرية روضة البحرين وتمكن مديرها الجديدة وهو عباس بن طوسون بن محمد علي من إقناع جده بنقل العاصمة إلى طنطا لتوسطها بين الغربية والمنوفية.

وهكذا فقدت المحلة موقعها المتميز بعد خمسة قرون كانت فيها المدينة مركز الحركة التجارية والسياسية في الوجه البحري وتحولت إلى مركز عادي حيث تم إنشاء زمام زراعي لها بعد ضم أراضي بهرمس والمنتصرية وصندفا ، لذا عندما قرر طلعت حرب إنشاء شركة الغزل والنسيج كان ذلك إحياء لدورها مرة أخرى حيث تحولت إلى قلعة صناعية استحقت تهنئة الشعراء ومدح الباشا.

بنك مصر .. ستوديو مصر .. مصر للطيران .. مصر للتأمين .. مصر للسياحة .. هذه الأسماء ارتبطت بواحد من أعلام الاقتصاد المصري ألا وهو طلعت باشا حرب الذي يعد أهم شخصية في التاريخ الحديث لمدينة المحلة الكبرى عندما أنشأ شركة مصر للغزل والنسيج والتي نقلت المحلة الكبرى إلى مصاف المدن الصناعية وأعطتها روحها المتميزة وأقامت فيها مجتمعا عماليا هو الأكبر في دلتا مصر.

وكانت الشركة واحدة من سلسلة مشروعات متعددة مثل مطبعة مصر ومصر للنقل البري ومصر للملاحة البحرية ومصر للمحاجر والمناجم ومصر لحليج الأقطان ومصر لأعمال الأسمنت المسلح ومصر للكيماويات ومصر للصباغة ومصر لتجارة وتصنيع الزيوت ومصر للفنادق ومصر للألبان والتغذية ومصر للمستحضرات الطبية بالإضافة إلى مشروعات في السودان والحجاز والعراق والشام.

إنه ذلك الرجل الجليل محمد طلعت بن حسن محمد حرب (1867 ـ 1941 م) من مواليد القاهرة لعائلة ترجع في جذورها إلى محافظة الشرقية ، تخرج من مدرسة الحقوق الخديوية ثم عمل مترجما في الدائرة السنية ثم مديرا في عدد من الشركات والمشروعات ، وفي عام 1931 م منحه الملك فؤاد الأول لقب صاحب السعادة ورتبة باشا عقب افتتاح شركة مصر لغزل القطن والنسيج بالمحلة الكبرى.

أخذ على عاتقه مقاومة الاحتلال في المجال الاقتصادي حيث سعى لإنشاء رأسمالية وطنية بهدف كسر احتكار رأس المال الأجنبي بالإضافة إلى دوره الوطني والسياسي المعروف وقدراته الأدبية والفكرية حيث ألف عددا من الكتب منها تاريخ دول العرب والإسلام ومصر وقناة السويس وعلاج مصر الاقتصادي وكتابي تعليم المرأة والحجاب وفصل الخطاب في المرأة والحجاب للرد على قاسم أمين.

وقد تأسست الشركة في المحلة عام 1927 م على مساحة 32 فدان ثم توسعت تدريجيا حتى صارت 580 فدان تحوي المناطق الإنتاجية وملحقاتها الإدارية والاجتماعية ومساكن العمال حتى تحولت إلى مدينة متكاملة ، وفي الحقيقة فإن مدينة المحلة الحديثة مدينة في عمرانها واقتصادها وتكويناتها السكانية للشركة لأن كل الأحياء السكنية الجديدة جاءت من هجرة الأرياف للعمل في مجال الغزل والنسيج.

وعلى منوال طلعت حرب شهدت المحلة دورا كبيرا لأعيانها حيث نجد مسجد الباشا في وسط مدينة المحلة وبالقرب منه مسجد قادوس الكبير من الشواهد الهامة على إنجازات عصر الباشوات ، وقد يظن البعض أنهم اكتفوا ببناء المساجد لكن الحقيقة أنهم أصحاب العمران الأكبر في تاريخ المحلة الكبرى حيث كان لهم الفضل في التوسعة باتجاه الشرق بمحاذاة بحر الملاح مما أدى إلى نشأة أحياء المحلة الجديدة التي تشكل غالبية المدينة حاليا.

أسماء صنعت المحلة الحالية وخلدها التاريخ مثل محمد محب باشا والمسمى باسمه شارع محب في المحلة وطنطا وهو مدير مديرية الغربية في أوائل القرن العشرين .. عبد الحي باشا خليل صاحب قصر الثقافة وجامع الباشا .. نعمان باشا الأعصر عمدة المحلة .. الحاج أبو العينين قادوس .. محمد بك البابلي .. حيدر بك الشيشيني (زوج ابنة الزعيم محمد فريد) وعلي بك الشيشيني وغيرهم.

من أهم أعمالهم الطريق الدائري القديم (شارع نعمان الأعصر) وفرع بنك مصر ومجلس المدينة ومستشفى المبرة ومستشفى الحميات ومستشفى الصدر وشركة الغزل بأراضيها ومنشآتها وملحقاتها ومدرسة النسيج وقصر ثقافة المحلة ونادي البلدية والمعهد الأزهري ومستشفى فاروق (المستشفى الأميري) وعدد من المدارس الابتدائية والإعدادية ودور الرعاية.

وكانت المحلة قد توسعت باتجاه الشرق في النصف الثاني من القرن التاسع عشر فنشأ حي السبع بنات ليكون مقرا للجاليات الأجنبية ونشا حي محب ليكون مقرا للأعيان والكبراء ونشأ حي الدلتا ليخدم العاملين في محطة السكة الحديد ، وفي النصف الأول من القرن العشرين نشأت أحياء منشية السلام والمنشية الجديدة والرجبي لتكون امتدادا للمحلة باتجاه الشمال والجنوب والشرق.

وفي العهد الجمهوري تكاملت بقية الأحياء فانضمت قرية محلة البرج إلى حيز المدينة ونشأت أحياء الجمهورية وأبو شاهين وأبو راضي ومنشية البكري من هجرات سكان القرى المجاورة للعمل في مجال الغزل والنسيج ، لكن كل هذه التوسعات كانت معتمدة اعتمادا أساسيا على البنية التحتية التي أسسها وأنفق عليها رواد العمران في المحلة الكبرى من رجال عصر الباشوات.

والمحلة الكبرى واحدة من المدن القلائل في مصر التي تحوي ثلاث محطات لقطارات السكك الحديدية وهي محطة منشية البكري في جنوب غرب البلدة من ناحية طنطا ومحطة المحلة الأساسية في الوسط ومحطة غزل المحلة بجوار بوابة الشركة الكبرى في الشمال الشرقي من ناحية المنصورة ، وسبب وجود هذه المحطات بالطبع هو خدمة عمال مصانع الغزل والنسيج وأيضا خدمة نقل البضائع والمعدات والخامات.

وكما تقسم الجغرافيا المدينة إلى مناطق تاريخية ومناطق حديثة فإن التاريخ أيضا يقسمها بنفس الطريقة ، من ناحية الجغرافيا يقوم بحر الملاح وهو فرع من بحر شبين بتقسيم المدينة إلى جزء غربي يمثل المدن التاريخية القديمة وفيها المدينة العربية (سوق اللبن) والمدينة الفاطمية (الوراقة) والمدينة المملوكية (المنشأة الأميرية وهي المنشية القديمة حاليا) والقرية القديمة ديدوسيا (صندفا) وقرية بهرمس وموضعها محلة البرج.

أما كل ما يقع شرقي بحر الملاح وموضعه شارع البحر اليوم فهو المدينة الحديثة حيث تأسست شركة مصر للغزل والنسيج والتي تشغل ربع مساحة المدينة ، وكان إنشاء الشركة هو الحدث التاريخي الأبرز الذي فصل بين التاريخ القديم للمدينة وتاريخها الحديث حيث عمرت المناطق المتاخمة للشركة في كل من الجمهورية والرجبي وأبو شاهين والمستعمرة ومساكن مدينة العمال ومنشية الزهراء ومنشية البكري.

وجاء معظم سكان المناطق الحديثة من قرى وأرياف مركز المحلة وسمنود وقطور وزفتى بالغربية وأجا والسنبلاوين ونبروه بمحافظة الدقهلية وبيلا بمحافظة كفر الشيخ حيث تأسست هذه الأحياء كلها لتكون سكنا للعاملين في الشركة وغيرها من الشركات العاملة في صناعة الغزل والنسيج والصباغة والمفروشات ، وعرفت من يومها المدينة بصوت الماكينات الهادر وتحددت مواعيدها بحسب ورديات العمال الثلاث.

وكما كانت المحلة في العصور الوسطى أكبر تجمع قبلي في الدلتا وشوكة في خاصرة السلطة المركزية فإنها في العصر الحديث صارت أكبر تجمع عمالي في الوجه البحري ومثلا حيا في القدرة على الإنتاج والتصنيع فجمعت بين الأصالة والمعاصرة فهي مدينة عريقة الجذور ذات دور فعال في كافة مراحل العصور الإسلامية واليوم هي مدينة مركزية في خارطة الصناعة الوطنية وحاضرة بقوة في المشهد السياسي المصري.