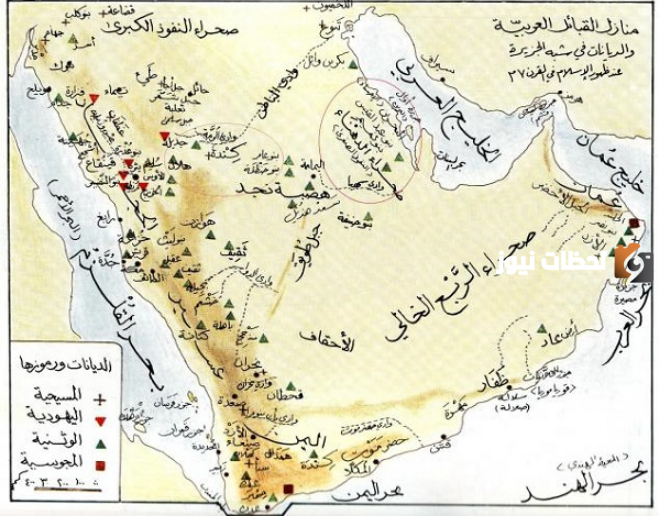

على مدار مئات الأعوام حدث التداخل بين المكونات السكانية المختلفة داخل الجزيرة العربية مع غيرها في المنطقة المحصورة بين النيل والفرات حيث تكونت القبائل والأحلاف وتغيرت تكويناتها ومسمياتها عدة مرات (وهو ما ظل يحدث حتى يومنا هذا) .. وفي زمن البعثة النبوية كانت قبائل العرب كلها تتوزع على أربعة كيانات كبرى تمثل أكبر التحالفات القبلية المعروفة آنذاك وهي (مضر وربيعة وقحطان وسبأ) وكل منها تتفرع إلى الآتي :

أولا / قبائل مضر : وتضم أربعة من القبائل الكبرى التي يطلق عليها (جماجم العرب) وهي (كنانة في مكة وتهامة وغطفان في شمال نجد وهوازن في جنوب نجد وتميم في شرق نجد حتى ساحل الخليج) بالإضافة إلى كل من (سليم وعدوان ومزينة وأسلم وهذيل ولحيان وأسد وضبة وعضل والقارة وباهلة وغنى وتتوزع ما بين نجد والحجاز) ، وتضم كنانة قبائل النضر بن كنانة (قريش) وبني عبد مناة بن كنانة (ويطلق عليهم اسم كنانة تمييزا لهم عن قريش وتضم قبائل بكر وضمرة وليث وغفار والدئل ومدلج والأحابيش وتسكن كلها في تهامة) ، وتضم غطفان قبائل بني عبد الله وعبس وأشجع وأنمار وذبيان (التي تضم ثعلبة وفزارة ومرة) ، وتضم هوازن كلا من بني سعد وثقيف وعامر بن صعصعة (والتي تضم هلال ونمير وكعب وكلاب) ، وتضم تميم كلا من قبائل سعد وحنظلة والرباب وعمرو.

ثانيا / قبائل ربيعة : وتضم اثنين من جماجم العرب هما (بكر بن وائل وعبد القيس) بالإضافة إلى قبائل ضبيعة وعنزة بن أسد وعميرة بن أسد والنمر بن قاسط وغفيلة بن قاسط وتغلب بن وائل وعنز بن وائل وجميعها يسكن الجزء الشرقي من الجزيرة العربية من أول ساحل عمان والبحرين وحتى تخوم الفرات ، وتضم عبد القيس قبائل (عصر بن عوف وشن بن أفصى وحداد بن ظالم وحطمة بن محارب وحوثرة بن ربيعة وصباح بن لكيز ومرة بن الحارث وثعلبة بن معاوية وعصر بن عمرو وغنم بن وديعة وعمرو بن وديعة) وتسكن جميعها ساحل الخليج العربي ، وتضم بكر بن وائل قبائل (شيبان وحنيفة وعجل وذهل وقيس بن ثعلبة وتيم اللات بن ثعلبة) وتنتشر منازلهم من أول اليمامة وحتى ساحل الفرات ، وتضم عنزة قبائل (هزان وجلان) وتضم تغلب قبائل جشم ومالك وعوف وعمرو ومعاوية وثعلبة.

ثالثا / قبائل سبأ : ويقصد بها القبائل الأساسية في اليمن والتي لم تغادره قبل الإسلام وتتكون من أربع تجمعات كبرى هي همدان ومذحج وكندة وحمير بالإضافة إلى عدد من القبائل المجاورة لها مثل الأشعر ومعافر وخثعم وبجيلة ، وتنتمي الأسر الحاكمة في سبأ إلى فرعي همدان (حاشد وبكيل) ويطلق عليهم في الكتابات اليمنية القديمة اسم (شعب سبأ) بينما كان يطلق على كل من مذحج وكندة اسم (أعراب سبأ) وذلك تمييزا لهم عن كافة العرب ، وتعد مذحج من جماجم العرب حيث تضم قبائل (عنس ومراد والحداء وسعد العشيرة والنخع وقحطان وسنحان) وتضم كندة قبائل السكاسك والسكون وبني معاوية الأكرمين ، أما قبائل حمير فهي الأقدم في البلاد ولها لغة خاصة بها وهي التي استطاعت توحيد اليمن كلها وأطلق على حكامها اسم (ملك سبأ وذو ريدان وحضرموت ويمنت) وينحدر منهم الملوك التبابعة.

رابعا / قبائل قحطان : ويقصد بها القبائل اليمنية خارج اليمن وهي قضاعة والأزد ولخم وجذام وعاملة وطيء وإياد وتيم اللات وتنوخ (ومنهم دولة المناذرة في الحيرة) ووصفتهم كتابات اليونان باسم (تانويت) أو السراسين (الشرقيين) سكان بادية الشام ، وقضاعة من جماجم العرب حيث تضم قبائل كلب وجهينة وعذرة وبلي والقين ونهد والمهرة وخولان وسليح وبهراء حيث مركزهم في شمالي الحجاز وتمددوا منه إلى الجنوب وإلى الشام وسيناء ووادي النيل والساحل الغربي للبحر الأحمر والصعيد والنوبة ، والأزد من جماجم العرب حيث تضم كلا من أزد عمان وأزد غسان (آل جفنة في الشام) وأزد الحجاز (الأوس والخزرج وخزاعة) وأزد السراة (عك وقرن وألمع وبارق وشكر ودوسر) وأزد الهنوء في نجران (الحجر وحوالة وباقم) وأزد شنوءة في عسير (دوس وزهران وغامد ولهب وثمالة).

وعندما نتكلم عن القبيلة في بلاد العرب فإننا في الواقع نتكلم عن الوحدة السياسية والاجتماعية والعسكرية بل والقانونية التي يتشكل منها المجتمع العربي في ذلك الوقت سواء كان من أهل الوبر (البادية) أو المدر (الحضر) ، وسواء كان نشاط القبيلة في الرعي أو في التجارة فإن القبيلة هي وسيلة الحماية الأساسية لأفرادها ومصالحهم ضد عدوان الآخرين حيث الغلبة في البادية لسلطان القوة وحدها ثم للتشريعات القبلية التي اتفق عليها عرفا لحسم الخلافات وإنهاء النزاعات ، والقبيلة هي مصدر الحمية والشرف لأبنائها لأنها تشكل لديهم الهوية والانتماء قبل المصلحة والحماية ولذا كان من المألوف لديهم إشعال الحروب لنصرة فرد من أفراد القبيلة أو رد اعتداء من قبيلة أخرى أو للثأر من القتلة أو للدفاع عن العرض فضلا عن الأسباب التافهة الناشئة من العصبية القبلية والاستعلاء العنصري.

وقد كانت أعلى طبقات القبلية متمثلة في القبائل التي يحكمها الملوك مثل حمير وهمدان ولخم وغسان وكندة وعمان يليها سكان المدن مثل مكة والطائف ويثرب واليمامة ثم عرب البادية المستقرين في مواضع محددة مثل القبائل التهامية ثم الأعراب الرحل في الفيافي والقفار مثل القبائل النجدية وهم الأكثر قسوة في التعامل والأشد غلظة في الطباع ، ورغم ما عاش فيه العرب من فقر وبداوة إلا أنهم يشمخون بأنوفهم ويعتزون بعروبتهم ويرون أنفسهم أعلى من سائر الأمم ويطلقون عليهم لفظ (العجم) حيث يرون التفوق في المحافظة على الأنساب ونقاء الدماء وليس في مظاهر الحياة الحضرية ، وقد كان سبب الصدام في معركة ذي قار أن النعمان بن المنذر ملك الحيرة رفض تزويج بنات العرب من كسرى فارس رغم علمه أن هذا الأمر سوف يجر عليه الويلات وقد يكلفه ملكه وهو ما حدث بالفعل.

والقبيلة هي في حقيقة الأمر حكومة محلية مصغرة يترابط أبناؤها بالنسب أو بالحلف ويخضعون جميعا للأعراف القبلية المنظمة للعلاقات فيما بينهم أو مع غيرهم من القبائل ، وتنقسم القبيلة إلى بطون وكل بطن منها ينقسم إلى فخائذ وكل فخيذة تنقسم إلى عشائر وكل عشيرة تضم عددا من البيوت (العائلات) والتي تضم في داخلها وحدة صغيرة تسمى الرهط (الأسرة) ، ومن الطبيعي أن تكون موازين القوة دائما لصالح الأكثر عددا لذا فإن القبيلة تستمد مصدر قوتها من كثرة بطونها وعشائرها وبذلك فقط تستطيع أن تسيطر على بقعة من الأرض تصبح ملكا لها ولا يحق لغيرها المرور فيها إلا بإذن شيوخها ، وغالبا ما تكون مضارب القبيلة (منازلها) قرب الماء فإذا أجبرت على الرحيل في وقت معين فإن المكان الجديد والقديم معا يصبحان من أملاكها وكذلك القبائل المقيمة في المدن فإنها بمرور الوقت صار لها حمى (حدود) لا يتعداها أحد إلا بموافقتهم وإلا كانت الحرب.

وسادة القبائل بمثابة حكام صغار على قبائلهم بل إن من تلقب منهم بألقاب الملوك كانوا في البداية زعماء لقبائلهم ثم دفعت بهم الظروف التاريخية لتولي الحكم على عدد من القبائل مثل ملوك كندة الذين تولوا حكم قبائل نجد نيابة عن دولة حمير أو الغساسنة من آل جفنة الذين أعطاهم الرومان صلاحيات رسمية في التعامل المباشر مع بقية القبائل العربية في بادية الشام وجمع الأموال منهم وكذلك المناذرة في الحيرة الذين حكموا عددا من القبائل لتأمين طرق التجارة في الجزيرة العربية بالاتفاق والمهادنة مع دولة الفرس الساسانيين ، وقد تلقب عدد من زعماء القبائل بألقاب الملوك في عمان والبحرين واليمامة ونجد وأيلة ودومة الجندل لكنها لم تكن ممالك حقيقية وإنما ألقاب شرفية في المقام الأول لا تورث للأبناء وإنما تعطى لبعض السادات نظير ما قدموه لقبائلهم من انتصارات ومكاسب.

ولم تكن هناك طريقة محددة لتعيين شيوخ القبائل وسادتها وإنما كان يتم إفراز هذه القيادات بشكل طبيعي من خلال صناعة الإنجازات للقبيلة مثل الانتصارات العسكرية أو الاتفاقات التجارية وهو الأمر الذي يصب في صالح كل أفراد القبيلة كلهم فيرضوا به زعيما ، فضلا عن امتلاك عدد من المقومات مثل السن والثراء والقوة والمنعة لكن ذلك مرتبط بصفات مصاحبة حيث يجب أن يكون السن مصحوبا بالحكمة والحلم وسداد الرأي وفصاحة القول ويجب أن يكون الثراء مرتبطا بالجود والكرم لإقراء الضيف وإعانة المحتاج وتأدية المغارم ودفع الديات ويجب أن تكون القوة مصحوبة بالشجاعة في مواطن البأس والإقدام في وقت الشدة وقيادة العشائر للنصر وبث الحمية في قلوبهم بالقول والفعل ويجب أن تكون المنعة من عشيرته مرتبطة بالكثرة العددية للبيوت والأحلاف فضلا عن أبنائه من صلبه وأبناء إخوته وعمومته التي تشكل الرهط الأقرب ، وقد عبر العرب القدماء عن ذلك في كلمات جامعة هي : (السخاء والنجدة والصبر والحلم والتواضع والبيان).

والعمود الفقري للارتباط القبلي هو النسب الجامع لكل أبناء القبيلة إلى أب واحد قريب حيث تلعب عصبية الدم الدور الأكبر في هذا الترابط ثم يأتي بعده عصبية الرحم عندما يتزوج أفراد العشائر داخل القبيلة من نساء من عشائر أخرى فيصبح الجميع أصهارا وأخوالا لبعضهم البعض ، ولذا يأتي أبناء العمومة في المقام الأول قبل غيرهم لأنها عصبة المرء ثم يأتي أبناء الخؤولة بعدهم ثم الأصهار على درجاتهم المختلفة ، وقد ارتبطت بالعصبية القبلية مجموعة من السلوكيات الاجتماعية مثل الثأر والذي لم يكن يعني القصاص من القاتل وإنما يعني في الحقيقة إلحاق الضرر بأكبر قدر من عصبيته القبلية لأنهم متضامنون معه في الجريمة حتى لو لم يشتركوا بل إن القصاص أحيانا كان يعني قتل رجل مكافيء للقتيل في المكانة من عشيرة القاتل حتى لو لم يكن له علاقة بالجريمة وهو ما كان سببا في إشعال الحروب.

وفي إطار السعي نحو الكثرة العددية نشأت مجموعة من العلاقات الفردية والقبيلية التي تسمح بانضمام أفراد إلى العشيرة أو انضمام عشيرة صغيرة إلى قبيلة كبيرة وذلك من غير نسب ولا مصاهرة ويأخذ هؤلاء الأفراد جميعا صفة أبناء القبيلة في الحقوق والواجبات خاصة الدفاع عن القبيلة والمشاركة في المكاسب لكنهم في واقع الأمر (مواطنون من الدرجة الثانية) في الحياة الاجتماعية للقبيلة ، ومن هذه العلاقات الناشئة (الاستلحاق) وهو أن يقوم فرد من القبيلة بإلحاق شخص ما بنسبه ويجعله في عصبيته (في حمايته ورعايته) سواء كان هذا الشخص معروف النسب أو غير معروف وقد يكون في الأصل عبدا أو مولى أو أسيرا ويندرج تحت هذا البند (التبني) والذي كان مشروعا قبل الإسلام حيث يأخذ المتبنى جميع أحكام الولد الحقيقي في المواريث وينتسب فعليا إلى القبيلة هو وأولاده من بعده ويشمل ذلك أبناء البغايا إذا أعلن أحد السادة اعترافه بذلك علانية.

ومن العلاقات الهامة أيضا في المجتمع القبلي وقتها علاقة (الموالاة) حيث يطلق على الرجل اسم (مولى) بمعنى التابعية لكنها للشخص الحر وليس للعبد وغالبا ما يكون عبدا في الأساس ثم يعتقه سيده فيظل في خدمته سواء في العمل أو القتال وقد يكون ذلك من شروط العتق أن يخدمه فترة زمنية أو يؤدي بعض الأعمال بدلا من دفع مال ثمنا للعتق وهو ما كان يطلق عليه (المكاتبة) ، وهناك نوع آخر من الموالاة كان خاصا بغير العرب والمولودين من أم غير عربية وفي أحيان كثيرة تتخذ القبيلة متضامنة عددا من الموالي من قبائل ضعيفة أو مهزومة أو من أسرى محررين ، وإذا كانت الموالاة متبادلة على قدم المساواة فإنه يطلق عليها اسم (المؤاخاة) والتي تحدث بين الأفراد أو العشائر حيث يكون هناك اتفاق على التعاون والتشارك والتآزر عند الخطر والمساعدة عند الضرر وغالبا ما كانت بين التجار من أماكن بعيدة بحيث يحمي كل منهم تجارة الآخر في نطاق سلطته.

ومن العلاقات الهامة في القبيلة علاقة (الجوار) والتي تعني إسباغ الحماية والرعاية على شخص ما حيث يصبح ذلك الشخص في ذمة المجير فلا يجوز أن يتعرض له أحد حيث تتوجب النصرة على المجير وقبيلته جميعا لأن الجوار كان من علامات السيادة والشرف ودليلا على القوة والمنعة وكان التعدي على الجوار من الجرائم الكبرى التي تشعل الحروب وتثير العصبيات ، أما أهم علاقة وقتها فكانت (الحلف) سواء كان بين القبائل أو بين الأفراد حيث يصبح الحليف فردا من القبيلة بل ربما صار سيدا من ساداتها غير أنه لا يجير على أبناء القبيلة الأصليين وتزداد مكانته إذا صاهر إلى القبيلة وكان له مواقف في الدفاع عن مصالحها ، وعلاقات الحلف والجوار لا تقتصر على علاقة المجير بالمستجير أو علاقة الحليف الغريب بحليفه من أبناء القبيلة بل تمتد هذه العلاقة بين أبنائهما حتى يقال إن فلانا في جوار القبيلة كلها أو أن فلانا هو حليف بني فلان.

وقد لعبت البيئة الجغرافية دورا كبيرا في تدعيم القبلية بسبب شظف العيش والاحتياج للآخرين وغياب الحكومات وانعدام الأمن حيث إن جميع الأنشطة الحياتية سواء التجارة أو الرعي تحتاج إلى التكاتف فضلا عن الحرب التي تحتاج إلى قوة عددية لا تتوفر إلا بالقبيلة ، وحياة العرب قائمة في الأساس على الترحال إما للبحث عن الماء والمراعي في القبائل المتنقلة أو التجارة بالنسبة للقبائل الثابتة في المدن بل إن الواحات الزراعية نفسها رغم عدم سفر أهلها إلا أنهم يحتاجون لمقدم القوافل عليهم لبيع مزروعاتهم ، وكل ذلك لا يمكن تحقيقه إلا بوجود درجة من درجات الحماية التي توفرها قوة القبيلة واحترام الأعراف القبلية التي تقوم على تنظيم العلاقات بين العرب وبعضهم البعض وتمنحهم درجة من الأمان النسبي اللازم لإتمام النشاط الحياتي الأساسي وإلا صارت الحياة فوضى وانعدمت أسباب النشاط الاقتصادي.

ولا شك أن الروح القبلية بما تحويه من فخر وحمية كانت سببا في الحفاظ على استقلالية الجزيرة العربية وعدم خضوعها للقوى الكبرى وهو ما أتاح للعرب قدرا كبيرا من حياة الحرية حتى ولو كانوا متفرقين يتقاتلون فيما بينهم بل إن التجارب البسيطة التي حدث فيها احتكاك بين العرب وجيرانهم كانت كلها تنبيء عن شراسة كامنة وقوة خفية يمكنها الصمود أمام القوى الكبرى بل وتكبيدهم خسائر لا يستهان بها ونتاجا لذلك فقد رضي الجميع بالتعامل التجاري معهم وعقد المعاهدات والاتفاقات أي ما يعادل في زمننا هذا الاعتراف الرسمي ، ولا نتجاوز عندما نقول إن القبيلة هي التي مهدت لوجود أخلاق الفرسان عند العرب من الشجاعة والشهامة والنجدة والمروءة حيث يلقى الفرد التكريم من قبيلته حيا وميتا ويسير بذكره الركبان وتتحدث عنه النساء وعلى العكس فإن من أقسى العقوبات هي أن يحرم الفرد لسوء سلوكه أو كثرة مشاكله من ظلال القبيلة وعندها يكون صعلوكا بائسا خليعا (مخلوعا من القبيلة) لا وزن له ولا قيمة.