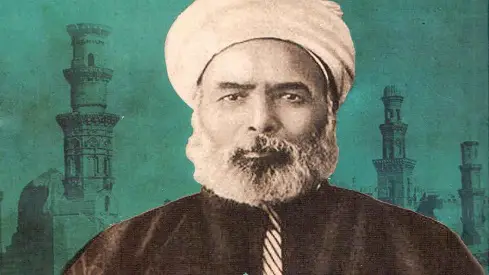

ينتسب الإمام الشيخ محمد عبده من جهة والدته إلى أحد فروع قبيلة بني عدي التي سكنت منذ العصر الفاطمي في قرية محلة علي وهي حصة شبشير الحالية بمركز طنطا كما ذكر هو في مقدمة مذكراته ، وهي السيدة جنينة بنت إبراهيم العدوي من عائلة السيد عثمان العدوي الكبير حيث تزوجت والده عبده حسن خير الله التركماني الأصل ويرجع نسبه إلى عائلة خير الله التي استوطنت قرية محلة نصر بمركز شبراخيت بمحافظة البحيرة منذ وقت طويل.

ولد الأستاذ الإمام في بلدة والدته حيث كان والده قد غادر بلدته بسبب وشاية من عائلة منافسة عند الحكومة ، وفي مكتب القرية حفظ القرآن وتعلم القراءة والكتابة ، ثم انتقل إلى الجامع الأحمدي في طنطا ، فإلى الجامع الأزهر بالقاهرة ، لتلقي العلم ، على أن طرق التدريس التي كانت متبعة حينذاك في الأزهر لم ترقه. حتى إذا جاء السيد جمال الدين الأفغاني إلى مصر ، اختلط به ، وأخذ عنه كثيرا من مبادىء الفلسفة والمنطق ، وتدرب على الكتابة في الصحف السياسية. فلما نفي السيد الأفغاني بعد ذلك من البلاد ، كان مما قال لمريديه : «قد تركت لكم الشيخ محمد عبده ، وكفى به لمصر عالما».

وعمل الأستاذ الإمام مدرسا في المدارس الأميرية ، ومحررا في «الوقائع المصرية». وتولى الكتابة في بعض دواوين الحكومة. حتى قامت ثورة العرابيين فاتهم بممالأتهم ونفي من مصر ، فأقام بسوريا ست سنين ألقى خلالها كثيرا من الدروس. ثم نزح إلى باريس حيث أصدر مع السيد جمال الدين جريدة «العروة الوثقى». وبعد العفو عنه وعودته إلى مصر عين مستشارا في محكمة الاستئناف الأهلية ، وعضوا في مجلس إدارة الأزهر ، ثم أسند إليه منصب مفتي الديار المصرية.

ويعد الشيخ محمد عبده حامل لواء الإصلاح الديني في العالم الإسلامي في العصر الحديث ، فقد قضى حياته في تنقية الدين من الشوائب التي طرأت عليه ، وتقريب المسلمين من أهل التمدن الحديث ليفيدوا من ثمار مدنيتهم ، وكذلك اشتهر بصراحته في فتاواه الدينية ، وتفسيره القرآن بما يطابق أحكام العقل ، ويحل الإسلام من قيود التقليد ، وقد طالما هاج عليه جماعة الجامدين وأنصار بقاء القديم على قدمه ، ولكنه لم يعبأ بهم ، ومضى في سبيله قدما لتحقيق برنامجه الإصلاحي العظيم.

تولى الأستاذ الإمام منصب القضاء فعين في ٧ يونية ١٨٨٨ نائب قاض بمحكمة بنها ، ثم رقي قاضيا من الدرجة الثانية بمحكمة المنصورة ، فقاضيا من الدرجة الأولى بمحكمة مصر من ٧ يناير ١٨٩٢ ، وفي ٢١ نوفمبر ١٨٩٥ رقي نائب مستشار بمحكمة الاستئناف ، ـ ولم يكن يوجد غيرها ـ وظل بها إلى أن وقع عليه الاختيار مفتيا للديار المصرية في ٥ يونية ١٨٩٩.

كان الأستاذ الامام قاضيا بمحكمة عابدين ـ وكانت أهم محاكم العاصمة في ذلك الحين ـ فاطمأن الكافة إلى قضائه ، وقال فيه ذوو الرأي من أهل عصره : «إنهم لا يذكرون إن كرسي القضاء في تلك المحكمة قد ازدان بمثله وأن الوقار والهيبة والجلال كانت تفيض في أفقها» وقال فيه أحد شيوخ المحامين رحمة الله عليه : «كان محمد عبده يصدر الحكم ويشفعه أو يسبقه بدروس ومواعظ يلقيها على المحكوم عليه أمام الجمهور إلقاء يشعر الجماهير والمحكوم على نفسه أنهم في حضرة أب ومصلح كبير.

وترجع صلة محمد عبده بجمال الدين الأفغاني (١٢٥٤ ه ـ ١٨٣٩ م ـ ١٣١٤ ه ـ ٩ مارس ١٨٩٧ م) ـ إلى شهر المحرم عام ١٢٨٨ ه ـ ٢٢ مارس ١٨٧١ م ، حين نزل جمال الدين مصر ، وكان يعرفها من قبل قليلا ، ولكنه في هذه المرة اندمج في حياتها الأدبية والاجتماعية ، وتردد على دار إبراهيم بك المويلحي ، وكانت قائمة في حارة الأمير حسين بشارع محمد علي ، وهي في ذلك الوقت ندوة المفكرين والعظماء والقادة ، فلما أجرى عليه رياض باشا رزقا شهريا قدره عشرة جنيهات مقابل بقائه في مصر ولو لم يؤد عملا ، استأجر منزلا في حارة اليهود ، ويقول الشيخ محمد عبده : إن طلاب العلم عرفوا الأفغاني عند ذلك و «اهتدوا إليه واستوروا زنده فأوري ، واستفاضوا بحره ففاض درّا ، وحملوه على تدريس الكتب فقرأ من الكتب العالية في فنون الكلام الأعلى والحكمة النظرية طبيعة وعقلية ، وفي علم الهيئة الفلكية وعلم التصوف وعلم أصول الفقه الإسلامي ، وكانت مدرسته بيته من أول ما ابتدأ إلى آخر ما اختتم».

وفي هذه المرة بقي جمال الدين في القاهرة فترة أطول ، وهي الفترة التي كون فيها مدرسته وبث فيها رسالته ، واتصل بتلميذه وصفيه الشيخ محمد عبده.

بقي الشيخ جمال الدين يدرس ويدعو دعوته الإصلاحية ، ويشارك في كل أمر ذي خطر من حياة مصر في ذلك العهد أكثر من ثماني سنين حتى نفي الشيخ من مصر ف سنة ١٢٩٦ ه إلى الهند مرة اخرى.

ويقول الشيخ الباقوري :

إن أحدا لا يستطيع إلا أن يرى في الأستاذ الإمام قائدا زعيما يحرص أشد الحرص على إيقاظ الرأي العام وتنبيهه من غفوته بشتى الأساليب ومختلف الوسائل ، حتى يكون له أن يميز ما للحاكم من حق الطاعة على الشعب وما للشعب من حق العدل على الحاكم ، لأن الحاكم بشر يصيب ويخطىء.

ويقظة الرأي العام من طريق الصحافة النزيهة والتربية الاجتماعية السليمة وإعداد القادة المستنيرين الغيارى على صالح الأمة ، هي الوسيلة القادرة بالقدرة على تقصي الحقائق ودرس المسائل درسا وافيا وإبداء الرأي في أمانة وإخلاص.

ولئن كان الأستاذ الإمام قد سلك في بيروت عاصمة لبنان الشقيق مسلكا قرب فيه بين مختلف المذاهب والأفكار والطوائف ، فإن عمله في مصر بعد أن عاد من المنفى لم يكن أقل قدرا من عمله في لبنان ، فقد عمل على دعم الوحدة الوطنية في لبنان ، وكان كثير من شيوخ الأمة في ذلك الوقت على مثل رأيه السياسي كسعد زغلول ، وحسن عاصم ، ومحمود سليمان وغيرهم من رجال حزب الأمة ، ولكنه هو جم من هذه الناحية أكثر مما هو جم أصدقاؤه الذين كانوا على مثل رأيه ، لأن الخديو عباس كان يؤلب عليه أكثر مما يؤلب عليهم ، ثم لأن الناس اعتادوا أن يروا علماء الدين بعيدا عن السياسة.

لقد كان الشيخ محمد عبده ـ بما وهبه الله من غزارة علم وبعد نظر وقوة نفس ورحابة صدر ـ شيئا كبيرا لا يقدره حق قدره إلا أولئك الذين يتخلصون من كبرياء الغرور ، وتسلط النزوات فيحكمون عليه بأنه إن لم يكن أفضل زعيم حكيم فإنه في الصدارة من حكماء الزعماء الذين تحتاج إليهم الأمم إبان نهضتها وعلى طول تاريخها ، بحيث تخسر الإنسانية كثيرا بالتجهم لهم والتهجم عليهم في حياتهم وبعد مماتهم.

وليس يخفى ما كان الشيخ قد لقي من العنت ودناءة الخصومة وعقوق قومه له وجحود فضله عليهم ، فكانت حربهم له من جهات متعددة ، فالخديوي عباس يتخذ السيد توفيق البكري وغيره وسيلة للإفساد بينه وبين رجال الأزهر وتحريض أعضاء مجلس الإدارة على الاستقالة حتى يحل محلهم من يكرهون الشيخ لكي يقفوا في سبيله. وكثير من شيوخ الأزهر يخاصمونه لانه كان لا يكف عن الدعوة إلى تحرير الأفكار من قيود التقليد حتى يكون للمفكرين أن يفهموا الدين على طريق سلف الأمة قبل ظهور الخلافات المذهبية.

ولا ريب في أنه أيقظ الشعور الديني وأشعر المسلمين بأن عليهم أن يهبوا من رقدتهم لإصلاح نفوسهم وإكمال نقصهم غير معتمدين على الفخر بماضي أسلافهم ، بل ساعين إلى أن يبنوا من جديد لحاضرهم ومستقبلهم في حياتهم كما بنى أسلافهم.

فهو أبدا داع إلى أن العقل يجب أن يحكم كما يحكم الدين ، فالدين عرف بالعقل ولا بد من اجتهاد يعتمد على الدين وعلى العقل معا حتى يستطيع المسلمون أن يواجهوا الاوضاع الجديدة في المدينة الجديدة مقتبسين منها ما يفيد وينفع ، وإذا كان المسلمون لا يستطيعون ان يعيشوا في عزلة فلا بد لهم من أن يتسلحوا بما يتسلح به غيرهم ، واكبر سلاح في الدنيا هو العلم. واكبر عمدة في الأخلاق ، هو الدين ومن حسن حظ المسلمين إن دينهم يشرح للعلم صدره حاضا عليه غير ضائق بالأخلاق الفاضلة التي تدعو إليها المدنية الحاضرة.

ان الشيخ ـ مع هيبته وحدته ـ كان طيب القلب سليم الصدر وفيا لأصدقائه لطيف الحديث سمح النفس ينصف الناس في الحق حتى من نفسه.

ومن أعجب ما يعجب له الذين يحبون أن يعرفوه على حقيقته أن يطلب إلى فاضل من فضلاء علماء المسلمين النيل منه حتى يتخذ من ذلك ذريعة إلى تعيينه شيخا لعلماء مدينة الاسكندرية فتتهيأ بذلك له السبيل إلى إصلاح الأزهر من مدينة الاسكندرية وقد عجز عن ذلك الإصلاح في مدينة القاهرة وذلك ـ على ما يروى السيد رشيد رضا ـ أن الإمام أشار على الأستاذ الشيخ محمد شاكر قاضي قضاة السودان أن يظهر السخط عليه لاستمالة الخديو تمهيدا لتعيينه شيخا لعلماء مدينة الإسكندرية ، إذ كان من المعروف لدى الخديو أن الشيخ محمد شاكر هو من حزب الشيخ محمد عبده ومن رجاله وأنه هو الذي اختاره للسودان وسعى لجعله قاضي القضاة فيه ، وبهذه الحيلة من الرجلين الكبيرين محمد عبده ومحمد شاكر لطف الله بعباده العلماء وأراد ألا يبقى حالة الإسكندرية على ما كانت عليه من الخلف وتعطيل الأعمال فتقرر انتخاب الشيخ شاكر شيخا لعلماء الإسكندرية وصدر الأمر العالي بذلك في ٢٦ إبريل سنة ١٩٠٤.

ولا يجهل الناس أن هذه منقبة للأستاذ الإمام تذكر في تاريخه كما تذكر كبار المناقب لكبار المصلحين.

ويقول الشيخ مصطفى عبد الرازق : لم يكن الإمام أول من أحدث في الأزهر حركة تجديد ، فإن حركة التجديد الأولى ترجع إلى عهد قبل ذلك ، ومن مظاهر هذه الحركة اختيار شيوخ الأزهر من الأذكياء ذوي الوجاهة وحسن السياسة من غير مراعاة لما كانت تجري به التقاليد في هذا الباب ، فإن الشيخ مصطفى العروسي الذي ولي مشيخة الأزهر من سنة ١٢٨١ ه إلى ١٢٨٧ ه ـ ١٨٦٤ م ـ ١٨٦٩ م والشيخ محمد العباسي المهدي الذي اختير على أثره شيخا للأزهر سنة ١٢٨٧ ه ١٨٧٠ م لم يكونا من أسن شيوخ عصرهما ، ولا من أوفرهم شهرة بالتدريس والعلم.

وقد أبطل الشيخ العروسي كثيرا من البدع الدينية وأقال جماعة ممن يدرسون في الأزهر بلا استحقاق وعزم على عمل امتحان لمن يريد التدريس ففاجأه العزل من منصبه ، وجاء من بعده الشيخ المهدي فوضع سنة ١٢٨٨ ه ـ ١٨٧١ م أول قانون للأزهر يحصر مواد الدروس ويبين طريقة الامتحان ، وفي عهده عني بإصلاح الأزهر ليصل بذلك إلى إصلاح المحاكم الشرعية .. فالغرض من هذا الإصلاح كان تخريج قضاة المحاكم الشرعية تخريجا نظاميا تتم به المشاكلة مع صورة التخريج لقضاة المحاكم المدنية.

وهذا الاتجاه في إصلاح الأزهر هو بعينه ما أعرب عنه الخديوي عباس في خطبته بقصر عابدين في حفلة الإنعام بالخلعة على الشيخ عبد الرحمن الشربيني شيخ الأزهر سنة ١٣٢٣ ه ـ ١٩٠٥ م وهي الخطبة التي استقال على أثرها الشيخ محمد عبده وصديقه الشيخ عبد الكريم سلمان من مجلس إدارة الأزهر. قال الأمير ـ على ما جاء في الجزء الأول من تاريخ الأستاذ الإمام ـ : إن كل ما يهم الحكومة من الأزهر شيئان : الأول استتباب الأمن فيه وهو ما أوصى به دائما ، والثاني تخريج القضاة الشرعيين (١) .. ويوشك أن يكون كل تغيير في الأزهر توجهه الحكومات قائما على مثل هذا الأساس. أما الشيخ محمد عبده فقد أراد بنهضة الأزهر غاية هي الجديرة بأن تسمى إصلاحا.

كان الشيخ محمد عبده يرى أن إصلاح الأمة لا يكون إلا بإصلاح عقولها وقلوبها بالعلم الصحيح والدين الصحيح والسبيل إلى ذلك إحداث نهضة دينية وعلمية معا ، والأزهر هو أخصب مكان لهذه النهضة فإن الحياة إذا انبعثت فيه سرت مسرعة في جسم الأمة وفي الشرق الإسلامي كله ، وقد اتصل الشيخ محمد عبده بالخديوي عباس الثاني وأوحى إليه أن ينهض لإصلاح الأزهر نهضة قوية تحيي الشرق الإسلامي لأن الأزهر قبلة المسلمين في أقطار الشرق المختلفة وأقنعه بأن ذلك يرفع شأن مصر في الشرق كله ويجمعه حول الشعب المصري ويخلد له في المصلحين ذكرا.

واستمع عباس لنصح الناصح فتوجه بكل عزمه لإصلاح الأزهر على مبادىء الشيخ محمد عبده ، وفي ٧ رجب سنة ١٣١٢ ه ـ ١٨٩٥ م صدر أمر عال بتشكيل مجلس إدارة للأزهر من أعضائه اثنان من موظفي الحكومة هما الشيخ محمد عبده والشيخ عبد الكريم سلمان.

وأخذ مجلس الإدارة في وضع ما لا بد منه من نظم تقر العدل وتمحو ما كان سائدا من الفوضى ، وتبعث على الجد في تحصيل العلم النافع وترشد الى أساليب الدرس القويمة. كل ذلك في غير مساس بحرية التعليم ، وبلا إسراف في العناية بالأشكال والصور. ويقول الشيخ عبد الكريم سلمان في كتاب أعمال مجلس إدارة الأزهر عند الكلام على مشروع نظام التدريس والامتحان الذي وضعه المجلس : «وفي كل باب من هذه أحكام فسيحة تتوجه كلها إلى مقصد واحد هو تحصيل جواهر العلوم الدينية في زمن محدود بطريقة سهلة التناول والتحلي بثمرة تلك العلوم وهي محاسن الاخلاق والأعمال».

وكتاب الشيخ عبد الكريم سجل مفصل لأعمال مجلس الإدارة يهدي القارىء الى الفرق بين وجهة الإصلاح في عهد الشيخ عبده التي كانت ترمي إلى احداث نهضة علمية دينية يكون الأزهر حامل لوائها ، وبين الإتجاهات الأخرى.

ومن حضر بعض عهد الإمام في الأزهر شهد ذلك المعهد العتيق يبعث من مرقده حيا يضطرم بالشباب والأمل ورأى نهضة صحيحة في الدراسات الأدبية ودراسة العلوم العقلية وعلوم الدين والعلوم الحديثة .. نهضة تحتفظ بأحسن ما في معارف الأزهر وتقاليده التعليمية وتقتبس خير ما في النظم والمعارف الحديثة وأخذ الشيخ محمد عبده يبث في العقول مذاهبه وآراءه في كتبه ورسائله ، وفي دروسه ومحاضراته التي كانت تجتذب بطرافتها وسمو أفكارها وخلابة بيانها كل الطبقات المثقفة من أزهريين وغير أزهريين. وجملة مذهبه الديني أن الاسلام دين بساطة ويسر يلائم الفطرة ويوافق العقل ، وأنه قد جاء بعقائد سليمة لا تعلو على متناول الفكر الانساني وجاء بأصول للفضيلة والخير تغري بالصالحات وتوفر للإنسان حريته وكرامته وتبعثه للنشاط والكمال في كل نواحي الحياة.

«فهل رأيت تسامحا مع الفلاسفة والحكماء أوسع من هذا؟ وهل يليق بالحكيم أن يكون من الحمق بحيث يقول قولا لا يحتمل الإيمان من وجه واحد من مائة وجه؟».

كانت العقول المتعطشة الى الحرية تتهافت على هذا الداعي إلى حرية العقول ، وتثور على قيودها وأغلالها ، لكن أكثر العقول قد ألفت سجنها واطمأنت إليه ، فهي تنزعج لهذه الصيحة الجديدة وتدفعها بكلتا اليدين. وأصبح الأزهر ميدانا لصراع محتوم بين مذهب الشيخ محمد عبده ومذهب الشيوخ الجامدين ، وكان هذا الصراع نفسه آية حياة وانتعاش وتنبه فكري.

وأنشأ الشيخ عبده في بضع سنين جيلا طموحا للفهم المستقل ، عزوفا عن التقليد يشعر بالكرامة الإنسانية ، ويلتمس المثل العليا في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وكان ذكر الشيخ عبده يطير في الآفاق مقرونا بذكر النهضة الإصلاحية التي استرعت الأنظار ، وقد تحركت نوازع الحقد والحسد في أنفس لا ترضى عن الشيخ ولا عن دعوته ، فكادوا له من كل سبيل ، حتى اضطر إلى الاستقالة من منصبه في الأزهر في مارس سنة ١٩٠٥ م ـ المحرم سنة ١٣٢٣ ه.

وتوفي الشيخ في الحادي عشر من يوليو عام ١٩٠٥ ـ ٧ جمادى الأولى ١٣٢٣ ه بعد جهاد طويل في سبيل إصلاح الأزهر ، وفي سبيل الاصلاح الديني والإسلامي في كل وطن عربي ولا سيما في مصر قلب الإسلام الخافق.

الترجمة منقولة من كتاب (الأزهر في ألف عام) تأليف محمد عبد المنعم خفاجي.