حصة جغرافيا

مسار الإصلاح هو نضال بين الشعوب والحكام في جوهره نزاع على ملكية الوطن بين قديم متشبث وجديد حالم.

ولكي نفهم ذلك يجب أن نتمعن في بعض حقائق الجغرافيا والتاريخ ، انظر للخريطة في جوجل سوف تجد مجموعة من العوامل هي التي أعطت لكل منطقة من العالم خصوصيتها الثقافية والسياسية .. الأرض والسكان واللغة والنشاط الاقتصادي ..

مثال ذلك دول الشرق الأقصى المكونة من جزر وأشباه جزر (اليابان والفلبين وأندونيسيا وتايلاند وغيرهم) حيث البحر عنصر هام للتنقل والطعام والطبيعة متقلبة وقاسية (زلازل وأعاصير) وهي تاريخيا منطقة الديانة البوذية الداعية إلى التأمل والتكيف مع الطبيعة بينما في الصين زراعة دائمة مستقرة حول ثلاثة أنهار كبرى داخل البلاد من منبعها إلى مصبها وسكانها لا يرتحلون لا برا ولا بحرا وفي حالة اكتفاء ذاتي ووحدة سياسية لكن أيضا في دفاع دائم عن النفس وهي مهد الثقافة الكونفوشية التي تقدس التقاليد والأسلاف.

في الهند أيضا عالم قائم بذاته (خيرات الدنيا من نبات وحيوان) مع وفرة هائلة في الموارد وعزلة جغرافية وميل للاستقرار وهي مهد الثقافة الهندوسية التي تقدس الطبيعة والحياة ومظاهرها المتنوعة ، أما في سهوب آسيا الوسطى كان الترحال والاقتتال هو السمة الأبرز للعشائر الإيرانية والتركية والمغولية وتميز السكان بقوة البنية لتحمل الظروف القاسية وهذه المنطقة هي مهد الحضارة الإسلامية الكلاسيكية (البخاري وابن سينا والغزالي والرازي وعمر الخيام وجلال الدين الرومي) وتمتد من إسلام آباد إلى إسطنبول.

وفي سقف العالم تمتد روسيا الاتحادية في منطقة الجليد مع وفرة في الثروات المعدنية وهي مستقر الثقافة السلافية المسيحية الأرثوذكسية وتملك مساحة شاسعة من البر لكنها بعيدة عن المياه الدافئة ، وإلى جوارها أوروبا التي تملك سواحل بحار هامة لكن مساحتها البرية ضيقة وفيها ثروة زراعية هائلة ومراعي وغابات ومناخ متنوع لكنها لا تكفي سكانها حيث الصراع الداخلي على الموارد والتي تسببت في الهجرات إلى خارجها وهي مهد الثقافة الغربية الكلاسيكية (العلمانية ذات الجذور المسيحية الرومانية والفلسفة الإغريقية).

وشكل الأوروبيون خارج قارتهم مجتمع الأنجلوسفير (الدول الناطقة بالإنجليزية كلغة أصيلة) في كل من المملكة المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلاندا والولايات المتحدة الأمريكية (بريطانيا وأولادها) وثقافتها بروتستانتية الأصل وجميعها غنية بالزراعة والموارد وقضت على السكان الأصليين وتعتمد على البحر وهي مهد الرأسمالية الحديثة ، أما أمريكا اللاتينية فتختلف حيث الاختلاط بين الأوروبيين والسكان الأصليين (الهنود الحمر) والتحدث باللغة الأسبانية والبرتغالية واعتناق الكاثوليكية وهي قارة معزولة نسبيا ذات طبيعة جغرافية صعبة وموارد أقل.

وفي أفريقيا السمراء (جنوب الصحراء) تنشر شعوب البانتو والزنوج وتتكلم اللغات الكونغولية النيجيرية ولها ثقافتها المحلية المميزة (مطعمة باللغات الأوروبية والمسيحية والإسلام بطابع أفريقي) وحياتها قبلية أقرب للبدائية رغم وفرة الثروات المعدنية ، أما الوطن العربي فهو عبارة عن صحراء شاسعة ممتدة من المحيط إلى الخليج تتخللها واحات متناثرة في كل من وادي النيل ووادي الفرات وسواحل الشام والحجاز واليمن والمغرب العربي وهو مهد الثقافة العربية الإسلامية ونشاطه الاقتصادي قائم على التعدين والتجارة وزراعة محدودة.

ويملك البلاد من يتحكم في الموارد وطريقة التملك وتوزيع الثروة ومن يملك القوة اللازمة لتنفيذ ذلك والحفاظ عليه ..

مثال ذلك ما حدث في العالم الجديد حيث فرض الأوروبيون المهاجرون (الأمريكان) سلطتهم على الهنود الحمر بالقوة .. إما طردوهم نهائيا إلى مستوطنات معزولة كما حدث في أمريكا الشمالية أو إخضاعهم بالقوة مثلما حدث في المكسيك والكاريبي وأمريكا الجنوبية.

وفي العالم القديم كانت السيادة للنظم الملكية ذات الطبيعة الهرمية والتي تعتمد على الإقطاع (منح الأراضي والثروات والامتيازات من صاحب القرار وهو الملك إلى أتباعه وجنوده) .. تعددت المسميات .. الإمبراطور في اليابان والصين والهند .. القيصر في روسيا وألمانيا .. الشاه في إيران والخان في دول المغول .. الخليفة في بغداد والسلطان في القاهرة والآستانة .. الملك في فرنسا وإنجلترا وأسبانيا والنمسا ..

وتاريخ البشرية كله هو صراع القوميات (دول وشعوب) للسيطرة على الأرض والموارد باستعمال القوة المسلحة والهيمنة الثقافية ..

والنظام الإقطاعي كان يعني منح الملك لأتباعه جزء من الأرض والموارد في مقابل التابعية والتي تعني المشاركة مع الملك في الحرب بجنوده وكان جزء من إيراد الإقطاع يذهب للدولة وجزء ينفقه الإقطاعي على الفرسان التابعين له وجزء له ليكون منها ثروته الخاصة.

وكانت علاقة صاحب الإقطاع بالفلاحين العاملين بالزراعة في إقطاعه متباينة وذلك بحسب المجتمعات المختلفة والتي كانت مكانة الزراعة فيها متفاوتة ..

في أوروبا كان الفلاحون بمثابة عبيد (أقنان) لصاحب الإقطاع لا يمكنهم مغادرة المكان وتم تأسيس نظام هرمي مكون بالترتيب من أعلى لأسفل يحوي كلا من الدوق والمركيز والكونت والفيكونت والبارون ، وفي بعض البلاد الأخرى كانت العلاقة تعاقدية وفق شروط مختلفة مثل الصين حيث يمثل الدولة موظفون وفي بعض البلاد كانت مرتبطة بنظام الطبقات مثل الهند وفي بعضها الآخر تتم في ظروف أشد قسوة مثل روسيا القيصرية.

ومع ازدهار الحركة التجارية عبر المتوسط ضعف الإقطاع وتحول مركز التأثير لأصحاب رؤوس الأموال (خاصة في المدن الإيطالية) ثم حدثت الكشوف الجغرافية وتحول مركز التأثير إلى المستعمرات الجديدة ثم جاءت الثورة الصناعية بالضربة القاضية لتنهي عصر الإقطاع وتبدأ الرأسمالية بأفكارها الليبرالية (لأبنائها) وتوجهها الاستعماري (للآخرين).

في الوطن العربي كانت الأمور مختلفة قليلا حيث الإقطاع متركز في الواحات الخضراء (وهي الأرض الزراعية المحدودة وسط الصحراء القاحلة) لكن أيضا خطوط التجارة والمواصلات ضمن هذه السلطة بينما تسيطر القبائل على باقي الصحراء بشكل مستقل ، وبسبب الجغرافيا سادت ثقافة البادية (كانت الأندلس بالنسبة لهم جنة الله في الأرض فهي مساحة خضراء تعادل كل ما في الوطن العربي من أرض زراعية).

وتاريخ العصور الإسلامية كلها هو صراع دائم بين القبائل والسلطة المركزية خاصة النظام الإقطاعي المملوكي في مصر والشام ، وفي عصر العثمانيين اختلفت صورة الإقطاع فكان عن طريق نظام الالتزام (يتولى الأرض شخص يتعهد بسداد المعلوم ثم يقوم بجمعه من الفلاحين أو التجار) ، وخضع الوطن العربي كله للسلطان العثماني ما عدا عمان والمغرب حيث سلطان مسقط وسلطان مراكش (ولهم نفس السلطة).

ومع انتهاء الفترة العثمانية تأسست ممالك جديدة من نظم ملكية أو شبه ملكية وجميعها من أسر وقبائل كان لها تواجد من قبل (الأئمة الزيود في اليمن وسلطان عمان والهاشميون في الحجاز ثم الشام والعراق وأسرة محمد علي في مصر والمهدي في السودان والدايات والبايات في شمال أفريقيا والأسرة العلوية في المغرب والسنوسيين في ليبيا ومشيخات الخليج) ، بدأت دورة جديدة من الإقطاع في الأرض الزراعية وطرق التجارة حيث احتكر الملوك مصادر الدخل بما في ذلك (الثروات المعدنية) وهي مصدر الثروة الجديدة ولم تمر البلاد بالثورة الصناعية التي همشت الإقطاع.

وبسبب تعرض الوطن العربي للاستعمار حدث تغير سياسي تمثل في عدة انقلابات عسكرية وتأسيس جمهوريات ترفع شعارات الحرية لكن في الواقع قامت بوراثة السلطات الملكية في بلادها بصورة أكثر عنفا (عصابة احتكرت السلطة والثروة) ، وظلت النظم الملكية في توجس من الانقلابات العسكرية ثم بعد ذلك تحالفت الملكيات مع الجمهوريات لمحاربة أي تغيير حيث يخاف الاثنان معا من شبح الإسلاميين الصاعد.

ونتيجة للأحداث السياسية المتعاقبة وجدت عندنا عدة نظم سياسية مقاومة للتغيير لكنها مختلفة في طبيعة تكوينها وهي :

الملكية المطلقة : وهي دول الخليج التي تحكمها أسرات لها تاريخ قديم منذ القرن السادس عشر والسابع عشر وقد ساعدها اكتشاف البترول على تثبيت حكمها الذي يجمع بين الروح القبلية والشرعية الدينية (بعضها فيه برلمانات محدودة الصلاحية).

الملكية الدستورية : وقد طورت نمطا من الحكم المتأثر بالنظم الغربية حيث البرلمان المنتخب والحكومة من خارج العائلة الحاكمة ووجود أحزاب سياسية متنافسة (الأردن والمغرب) حيث هناك مرونة في استيعاب القوى الإسلامية وتيارات التغيير.

الجمهوريات المستقرة : وهي التي يسكن شعبها في إقليم اقتصادي واحد حيث طورت نظاما سياسيا بعيدا عن الطائفية مع حكم الحزب الواحد وديموقراطية ظاهرية (مصر تونس الجزائر موريتانيا) وجميعها تعرضت لموجات تغيير غير مكتملة.

الجمهوريات غير المستقرة : وهي التي يتشكل مجتمعها من طوائف أو قبائل أو يتوزع سكانها على أكثر من إقليم اقتصادي (ليبيا سوريا اليمن العراق لبنان السودان الصومال) وهي جميعا مرت بموجة تغيير مع تدخلات خارجية أدت إلى حروب أهلية.

وفي حالة سوريا وليبيا تحديدا أدى تشبث النظام القديم بالحكم إلى تقسيم الدولة جغرافيا بين قوتين ، وفي جميع الأحول تمت مقاومة أحداث الربيع العربي أو أي موجات تغيير بالقوة الغاشمة والإجراءات القمعية في جميع الدول.

وللأسف لم تكن الانتخابات طريقا مثاليا للتغيير لأنها تؤدي إلى تولي وظيفة رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء لكنها لا تؤدي إلى امتلاك القوة والثروة والتي تظل بيد بقايا النظم القديمة (المؤسسات العسكرية أو الأحزاب الشمولية) ، وهذا يشبه وضع الانتخابات في الأردن والمغرب حيث تصل المعارضة للحكم وتنشغل بمشكلات المواطنين (تغرق بها في الطين) وتتسبب في خسارتها بعد فترة وعودتها للمعارضة وهي لا تملك تغييرا جذريا حيث تظل المؤسسات السيادية المالكة للقوة والثروة بعيدا عنها.

ما أعقب الربيع العربي كان وضعا منقوصا لا هو ثورة كاملة أزاحت النظم القديمة ولا نظام ديموقراطي صحي ، بل كانت الانتخابات تتم في أجواء مشحونة وعصبية وكأنها معركة حربية حشدت فيها الدولة القديمة كل إمكاناتها لمقاومة التغيير من المال والإعلام والحشد الجماهيري وفي النهاية القوة المسلحة.

وحتى نكمل الخط على استقامته .. دعنا نتخيل تكرار الوضع أو الوصول لمرحلة انتقالية يتم منح المعارضة فيها بعض السلطات واحتفاظ الدولة القديمة بالقوة والثروة .. هذا حل وسط مرحلي لكن لا يمكن أن يكون وضعا نهائيا لأنه حتى مع التغيير الأكيد ربما لا يكون هناك نجاح اقتصادي وتنموي عاجل .. فقط هي خطوة على طريق (تحرير الملكية).

من أجل كل ذلك يجب أن يتمتع تيار التغيير والإصلاح بعدد من المقومات وعلى رأسها قدرته على منازعة النظم القديمة في امتلاكها لمفاتيح القوة والثروة والقدرة على إدارة صراع طويل بكل الوسائل المتاحة.

الوصول إلى مرحلة انتقالية فيها مشاركة في السلطة هدف مرحلي (تكتيكي) وليس هدف نهائي (استراتيجي) حيث الغرض هو الحصول على المال والقوة ونزعها من أصحابها القدامى وليس امتلاك سلطة منقوصة.

الإيمان بالديموقراطية يكون في الأجواء التنافسية الصحية والنظام الانتخابي العادل والمحايد أما ما حدث بعد الربيع العربي لم يكن كذلك وإنما صراع مكتوم تم في مظاهر تشبه الديموقراطية.

هدف المرحلة الانتقالية هو امتلاك القدرة مؤقتا على التأثير في الجمهور وعمل توعية تجعل الناس في حالة استنفار دائم ضد الدولة القديمة مع محاولة اكتساب شعبية عن طريق تحقيق نجاحات ملوسة سواء عن طريق الجهاز الإداري للحكومة أو عن طريق مؤسسات شعبية قانونية بديلة.

المال وحده قد يكفي لإحداث التغيير إذا نجحت مؤسسة التغيير في إدارة المرحلة الانتقالية ونقل البلاد إلى درجة من النجاح الاقتصادي بحيث يملك شعبية يهيمن بها على المؤسسات المالكة للقوة (نموذج تركيا).

وفي تجارب أمريكا اللاتينية وغيرها كانت العناصر الحاسمة في مسار الإصلاح تتمثل في قوة العلاقات الخارجية وقوة التنظيمات الشعبية وقوة الإعلام وقوة المال ، وبعد استقرار الأوضاع هيمنت مؤسسات المجتمع على الحياة السياسية وحيدت الأحزاب القديمة والقوى المضادة للتغيير ، ويرى بعض الباحثين أنه لا يمكن إجراء انتخابات تسمح بإمكانية (عودة النذل) ، كانت فضيحة أصلا دخول شفيق الإعادة وخسارته بفارق ضئيل (معناه إن الدولة القديمة قادرة على النجاح في الانتخابات بدون تزوير وإنه من الممكن إنشاء نظام ديموقراطي تحتكره الدولة القديمة وهذا ما يريده الغرب تماما أي ديموقراطية تفصيل).

الانتخابات سوف تتم بين أجنحة مؤسسة التغيير فيما بعد مثلما حدث في أمريكا حيث انبثقت كافة الأحزاب (جمهوري وديموقراطي) من رحم حرب الاستقلال والحرب الأهلية بحيث صارت هناك مشتركات وطنية عليا واختلافات فقط حول كيفية تحقيقها.

مؤسسة التغيير يجب أن تمتلك الرؤية والخيال والدهاء والقسوة والحسم في المواقف والقدرة على الانتشار مع نزعة وحدوية لأن التغيير يجب أن يتم في الإقليم كله تباعا وإلا عادت ريما لعادتها القديمة وتدفق الدم في شرايين الثورة المضادة ، وقيادة المؤسسات الوسيطة والتنظيمات الشعبية أمر مستمر في جميع المراحل ، وفي المرحلة النهائية يجب احتكار هذا المجال لمنع أعداء التغيير من استغلال الناس في إعادة الدولة القديمة وتجفيف منابع الثروة عنهم.

المرونة لا تعني اتخاذ مواقف مائعة في القضايا القومية الكبرى مثل القضية الفلسطينية ، هناك ثوابت لا يمكن التنازل عنها وهناك تكتيكات متنوعة للحصول على المصالح وفق البراجماتية السياسية دون التنازل عن المبادىء المؤسسة لأفكار التغيير ، ومصر هي الدولة المركزية في الوطن العربي جغرافيا وسياسيا وديموغرافيا (حولها كل من المغرب العربي والسودان والجزيرة العربية والهلال الخصيب) وأي تغيير فيها يجب أن يكون مقدمة للإصلاح الشامل في المنطقة.

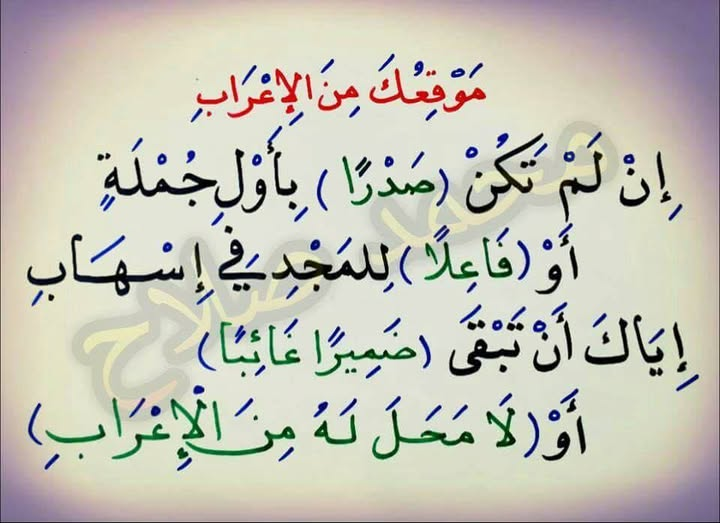

أين مكاني من الإعراب ؟

أي مبادرة للعمل التنموي أو التعاوني في مصر سوف تشتبك تلقائيا مع الأوضاع الاجتماعية والسياسية وسوف تجد نفسها حتما في طليعة مؤسسات الإصلاح والتغيير ، ولن تتم أي تنمية حقيقية ناجحة إلا مع وجود البيئة الصالحة للتنمية وهذا لن يحدث إلا مع تغيير الواقع للأفضل بمعنى أن التنمية مرتبطة بالإصلاح السياسي.

والخطوة الأولى في أي مشروع ناجح هي الأساس النظري الذي يقوم عليه البناء ويتجمع حوله المشاركون ويشمل ذلك الأدبيات الأساسية التي تحدد ملامح الفكرة ، وبتعبير آخر .. الإجابة على السؤال الهام من نحن وماذا نريد ؟

وكلما كانت الإجابة تفصيلية كانت من دواعي تسهيل العمل بعد ذلك لأن المشكلة الكبرى في كثير من الكيانات كانت عدم وضوح الرؤية سواء فيما يتعلق بالحد الأدنى من الأفكار المشتركة أو تحديد العلاقة الإدارية بين المشاركين مما يؤدي إلى التصدع والانشقاقات وربما الانهيار ..

ولا يشترط أن يكون الإطار النظري جاهزا منذ البداية بل يمكن أن ينشأ تدريجيا مع الممارسة العملية (مثلما حدث في كافة النظريات السياسية الكبرى حيث التلاقح بين الأفكار والأحداث) لكن عند مرحلة ما يجب اكتمال الأفكار وصياغة النظرية الأساسية للعمل .. ومن الصعب أن يقوم شخص واحد بهذه المهمة بل الأفضل أن يكون جهدا تشاركيا ..

وتشمل النظرية الموقف العام من الآتي : الحريات العامة والخاصة والحداثة والتغريب والعلم بشقيه الفلسفي والتقني .. نظريات المؤامرة (الدينية والوطنية) .. الدين ودوره في المجتمع واختيار المذهب الملائم لاجتهاد العصر .. التعامل مع مصطلحات الخلافة والشريعة .. حركات المقاومة الإسلامية ضد العدو .. حركات الإسلام السياسي في الماضي والحاضر والمستقبل (نقاط الالتقاء ونقاط الخلاف) ..

وفيها قضايا الهوية الوطنية .. السردية التاريخية .. صراع القوميات .. الوحدة العربية ، والإجابة على السؤال التالي في الأهمية وهو (أين مكاني من الإعراب) .. وإجابة هذا السؤال سوف تحدد كل ما هو قادم.

وقراءة الواقع بنجاح سوف تسهم في البحث عن الحلول العملية ثم بعدها مرحلة الانتقال من النظرية المجردة إلى التطبيق العملي وهدفها صناعة وسيلة التغيير وهي مظلة جامعة قد تنضوي تحتها أفكار متعددة وأشخاص لديهم إخلاص وسعي في الإصلاح ..

من التجربة الشخصية .. فكرة مبادرة دعم التنمية المجتمعية كانت لها فوائد كثيرة منها الاقتراب من جذور المشكلات الحقيقية ومعرفة الفرص المتاحة بالفعل للإصلاح وامتلاك المعلومات والدراسات اللازمة وتأسيس علاقات عامة داعمة ..

أهم ميزة أنها كانت على هامش السياسة .. ليست حركة معارضة أو مؤيدة وإنما تعبر عن كل آرائها في إطار التنمية وقضاياها المحلية .. وتصلح أيضا لتكون معبرة عن التنمية المستدامة في الوطن العربي بمفهومها الشامل مع توسيع الدائرة ..

ومع تطور الأحداث تظهر الحاجة إلى فكرة مماثلة تشكل نواة عمل إيجابي في مسار آمن مهمته دراسة الأوضاع وتبادل الخبرات وعمل برنامج إصلاحي يدعم فكرة التنمية وأيضا قياس قدرة المشاركين على النجاح الميداني ..

ومن أهم الاحتياجات حاليا معرفة واقع المجتمع والثقافة في مصر وكذلك الأوضاع السياسية والاقتصادية ثم الإلمام بعدد من المجالات منها العلاقات الدولية والقانون العام وعلم الاجتماع السياسي وعلم الاقتصاد السياسي ..

دورها الأساسي دعم المجتمع المحلي ودراسة دور الإدارة المحلية ودعم الصناعات الصغيرة ودور القطاع الأهلي في ذلك .. ومحورها الأساسي الصناعة والإنتاج ثم التعليم الخادم لذلك على المستوى الأكبر ..

وتشمل أيضا دعوة للنهضة في كافة المجالات ثقافية وفنية ورياضية واقتصادية وسياسية واجتماعية ودينية وأخلاقية ، وأيضا التوعية والتكافل ..

ومن الناحية الفعلية .. أثناء البحث عن الحلول التنموية سوف يحدث اشتباك تلقائي مع فكرة الإصلاح السياسي والتعاون العربي المشترك .. لكن الفكرة المركزية يعبر عنها شعار (ضد الاستبداد) ..

والاختلاف بين البشر طبيعي في الأفكار والسلوك ولذا وجدت في العالم الغربي تيارات يمينية محافظة وتيارات يسارية تقدمية مع التفاوت النسبي في المصطلحات .. وبالنسبة لمن عايش أحداث يناير فإن الربيع العربي كان أهم حدث سياسي أثر في هذا الجيل على المستوى العام والشخصي ومن الطبيعي أن ينشأ عن ذلك الحدث تيار سياسي يعبر عن تطلعات الجيل .. ولا يعني ذلك التصادم مع التيارات الأقدم أو معارضتها لمجرد المعارضة بل الأوفق البداية من حيث انتهى الآخرون وليس من حيث بدأوا ..

وقد أسفرت الأحداث عن أهمية وجود تيار سياسي يملأ الفراغ الحاصل حاليا .. وهذا التيار يجب أن يكون قادرا على العمل بمرونة في مختلف الأجواء .. في الظروف الدكتاتورية الضاغطة يكتفي بعمل التوعية وفي ظروف الانفراجة المتوقعة يبني الهياكل والكوادر وفي الأجواء شبه الديموقراطية يشارك بالقدر المناسب وفي الأجواء الديموقراطية يشارك في الحكم حسب ما حققه من جماهيرية (غالبا سوف تسير الأمور على هذا الترتيب .. وحتى لو حدثت مفاجآت يجب أن يكون مستعدا وجاهزا) ..

ومن عوامل النجاح القدرة على إنشاء المبادرات وقيادة التحالفات بحيث تكون مؤسسات الإصلاح الاجتماعي في موقع صانع الألعاب ولا يشترط أن تكون في موقع الهداف دائما .. وهناك أحزاب لم تصل للحكم لكن ذكرها التاريخ بدورها الوطني والنضالي مثل الحزب الوطني القديم ، أيضا يجب أن يكون مجددا في طريقة الأداء والإدارة الداخلية والتنظيم ولذا أنا متأثر بفكرة المخ واللسان والعضلات والقلب .. العبرة ليست بكثرة اللجان الفرعية ولا بالأنشطة المظهرية ولا بالألقاب الرنانة والمسميات الفخمة ولا بكثرة المقرات والمكاتب ..

المخ هو مركز دراسات ومعلومات فاعل على المستوى العام وفي البيئة المحلية .. والعضلات هي العلاقات العامة والاتصال السياسي مع كافة مؤسسات الدولة والمجتمع .. واللسان هو العمل الإعلامي والجماهيري القادر على الوصول للمواطن البسيط .. والقلب هو الإدارة الداخلية التي تدير العمل وتوفر التمويل وتقوم بتثقيف الأعضاء وتوظيفهم وتحدد العلاقة بين العضو والمؤسسة وبين الأعضاء وبعضهم البعض في إطار لوائح واضحة ومحددة وعادلة ومحايدة وشفافة ومتفق عليها وتحقق تداول الإدارة بسلاسة ..

والهدف يجب أن يكون طوحا وحالما وفي نفس الوقت واقعي .. فهل فكرة الوحدة العربية تحقق هذا التوازن .. أعتقد إنها تحققه وإذا تعذرت في تحقيق الصورة المثالية للوحدة فهي على الأقل تحقق جانبا من تحرير الأرض والتعاون المشترك واستقلالية القرار عن الغرب وانتهاء التبعية وحماية الأمن القومي العربي ..

واجب مؤسسة التغيير هو تهيئة البيئة الشعبية لفكرة الوحدة لأنه لن يكون هناك إصلاح ناجح في بلد عربي وحدها بمعزل عن جيرانها .. العكس هو الصحيح كلما انتقلت موجة الإصلاح كانت أكثر فعالية .. وفكرة الربيع العربي أثبتت وجود قواسم مشتركة أكثر من الاختلافات بين الدول ودور الحكام في التفرقة ..

ومن التاريخ نعرف أن البلاد العربية تسير باتجاه الوحدة وليس كما يروج بأنها تسير في اتجاه التقسيم .. المغرب العربي يكاد يكون شعبا واحدا مترابطا وليبيا كانت ثلاثة أقاليم من قرن ثم اتحدت .. والسودان كان مجموعة أقاليم قبلية متفرقة توحدت مع التواجد المصري وجنوب السودان أصلا لم يكن تابعا له ..

في المشرق تكونت الإمارات من سبع مدن متفرقة وتكونت اليمن من عشرين إمارة متنازعة وتوحدت نجد والحجاز والإحساء وعسير في مملكة واحدة .. وفي العراق توحدت ولايات البصرة وبغداد والموصل وفي الشام توحدت أقاليم دمشق وحلب وجبل العلويين وجبل الدروز لإنشاء سوريا وهكذا ..

الفكرة الأساسية في هذا الطرح هو إعادة بناء نظام إقليمي جديد لأن الأنظمة الجمهورية تحديدا فقدت صلاحياتها رغم كل محاولات الترميم والتدعيم .. ولذلك سوف يكون العداء قائما من قبل النظم الحاكمة خاصة إذا أضيف لها الشعار المركزي (ضد الاستبداد) لكن العبرة بمدى نجاح الفكرة شعبيا ..

وقد يثار التساؤل لماذا لا تكون وحدة إسلامية .. والإجابة أن وحدة العرب خطوة باتجاه الوحدة الإسلامية مع ملاحظة أهمية اللغة في الحفاظ على كينونة الدولة .. أما العدو الأكبر للفكرة فهم دعاة الشعوبية والانعزالية والتفتت القومي وإلى جوارهم غلاة اليساريين والليبراليين ودعاة التنوير الكاذب .

ملامح عامة

لا شك أن الجميع يحلم بحل عاجل يغير الأوضاع الحالية وهو ما سوف يسعدنا كلنا ، لكن أنا لا أعرف كيفية الوصول لهذا الحل (إن وجد) ، وبدلا من ذلك أنا متبني وجهة نظر الإصلاح التدريجي المستمر والذي يعتمد على صناعة تغييرات كبرى عن طريق تأسيس كيان مجدد يبعث الروح في الجسد الهامد من الناحية الفكرية أولا ثم العملية ثانيا وذلك لهدف بعيد وهو خلق تغيير جذري في الواقع وذلك في الوقت المناسب ..

وهناك نماذج كثيرة لعدد من الحالمين في المجال السياسي من أبرزهم الشاعر محمد إقبال الذي حلم بإنشاء دولة للمسلمين في الهند وأطلق عليها باكستان (الأرض الطاهرة) ورسم لها علمها وشعاراتها ، ورغم أنه مات قبل قيام هذه الدولة بفترة طويلة إلا أن هناك من أكمل الحلم وقام بالتأسيس وهو السيد محمد علي جناح وهو أيضا مات بعد عام واحد من التأسيس وقام آخرون بإكمال الطريق ولا يعني ذلك فشل إقبال أو تقصيره.

ولدينا مثال آخر وهو تيودور هرتزل الصحفي الذي أسس الحركة الصهيونية ودعا لإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين ومات في عام 1905 م. تاركا هذا الحلم لمن بعده ، وأيضا كارل ماركس الذي وضع أساسات الفكر الشيوعي ونفذه من بعده لينين في روسيا وماو تسي تونج في الصين ، أيضا هناك نموذج الثورة الإيرانية التي وضع بذرتها عدد من رجال الدين على مدار القرن العشرين طوال حكم شاه إيران وأبيه من قبل ..

والقوة هي من تحسم التغيرات الكبرى في التاريخ لكن ذلك يكون في الوقت المناسب وبعد أن يسبقه جهد كبير في المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية لخلق نواة مؤمنة بالفكرة وقادرة على نقلها من جيل إلى جيل والترويج لها بشكل يجعل الحلم الخيالي مقبولا في عقول الناس ، وبالطبع سوف تكون البداية من نخبة مختارة لكن النجاح يعتمد على قدرة هذه النخبة على صناعة بناء قاعدي متواصل زمانيا ومكانيا ومهاريا ..

والكيان الناجح هو الذي يجمع الموهوبين المتفقين على حد أدنى من القناعات والأفكار وليست العبرة بالعدد ولكن بالكفاءة ، ليس من النجاح أن نجمع أصفارا لأن المحصلة سوف تكون صفرا وليس من الذكاء تجميع أناس متنافرين ومتنازعين ومتشاكسين سواء على مستوى الأفكار أو السلوك العملي ، وبالطبع لا مكان لليائسين والمحبطين (بفتح الباء وكسرها) ولا لأنصار التفكير التقليدي الذين يصرون على الوسائل القديمة ..

والقرارات المصيرية لأي كيان يجب أن تحدد بعد اطلاع كافة الأعضاء على التبعات ودراسة كل شيء بالعقل وليس بالعاطفة وبعد تهيئة مسبقة لفهم الواقع السياسي تمكن صاحبها من اتخاذ القرار السليم ، الركيزة الأساسية هي العضوية العاقلة وليست الغوغائية العشوائية ومعها كوادر ملتزمة واعية وليست جماهير مندفعة خلف زعامات ورقية تجيد الكلام والخطابة والشحن المعنوي سواء كانت في الحكومة أو المعارضة ..

ومن أجل الحصول على الأداء السليم والقرار الصحيح تبرز أهمية التخصص وليس كما يفضل القدماء الاعتماد على شخصية سوبر مان الذي يعمل في كل شيء ولا يجيد أي شيء ، ويبدو أنها طبيعة منطقتنا حيث يريد الشخص أن يكون رئيسا وإماما وخطيبا ومصلحا اجتماعيا ومذيعا ثم بعدها كما قال الأبعد : (ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد).

ومفهوم الحل نفسه نسبي سواء كان عاجلا أو آجلا ، وهناك من يتخيل أن التغيير السياسي العاجل سوف يغير الأوضاع بسرعة وهو كلام غير دقيق لأنه حتى لو تغيرت الظروف السياسية نحو الانفتاح والديموقراطية سوف تظل المشكلة الاقتصادية كابوسا مرعبا في مصر وفق تقديرات كل مراكز الأبحاث والدراسات التي أجمعت على أن مشكلة مصر هي الفقر وانعدام الإنتاج وقلة الموارد بالنسبة للسكان وغياب الرؤية التنموية ..

واهتمامنا بالتنمية وجوانبها الاقتصادية والاجتماعية كان من وقت مبكر ولم يكن ذلك تكتيكا مرحليا لمداراة الأوضاع وإنما هو في صلب الاستراتيجية الأساسية لمشروع (مبادرة دعم التنمية المجتمعية) والتي كان هدفها التكامل بين رواد الأعمال والحكم المحلي ورجال السياسة والاجتماع لدفع التنمية الاقتصادية على المستوى المحلي والقروي لأنه هو الضمان للاستقرار السياسي والاجتماعي وتلبية المطالب الفئوية للقطاعات المختلفة ..

ولفهم طبيعة الأوضاع الاقتصادية تخيل قرية كل سكانها من الموظفين والمدرسين والأطباء والأدباء والشعراء والفنانين والحلاقين والسباكين وماسحي الأحذية .. كلها مهن خدمية وليست إنتاجية .. هذه القرية سوف تفلس لا محالة .. مصادر دخلهم إما أن يكون لديهم بئر بترول أو يعتمدون على جهة خارجية تنفق عليهم أو يبيعوا قريتهم قطعة قطعة أو الحل السليم أن يكون من بينهم المهن الإنتاجية في الصناعة والزراعة وغيرها ..

وأي حل اقتصادي سوف يصحبه إجراءات تقشف واعتراض من فئات مستفيدة من الأوضاع القديمة .. وهنا يأتي السؤال كيف يتم مواجهة ذلك هل بالقمع أم بالإقناع .. وهل تتم مواجهة الفساد في أوضاع رخوة وما العمل إذا استغل المغرضون أجواء الديموقراطية لتسميم الأجواء والقضاء على أي منجزات (مثلما حدث في الفترة من يناير إلى يونيو) وكيف يتم تحييد الأجهزة الحكومية ونيل رضا المواطن العادي ..

والتنمية الاقتصادية يجب أن تسير متوازية مع التحول السياسي ، وهنا تبرز أهمية وجود الكيان السياسي القادر على إحداث حالة من الوعي تؤدي إلى تكاتف المواطنين من أجل إنجاح برنامج الإصلاح ، ومن البديهي أن نجاح هذا الكيان لن يتحقق إلا إذا كانت لديه سابق خبرة من خلال مجموعة من المبادرات والمشروعات العملية والنماذج الناجحة ، أما الكيان الفاشل فهو الذي يغازل الناس بالمعونات والصدقات وكراتين رمضان ..

وليس هناك حل قطري (يعني حل خاص بمصر وحدها أو دولة بمفردها بمعزل عن جيرانها) ، وليس ذلك من باب الطمع في الجيران الأغنياء ولكن لأن التاريخ القديم والحديث يخبرنا أن المنطقة كلها مثل قطع الدومينو متراصة ومتجاورة ، وليس أمرا خاصا بنا وحدنا ومثال ذلك دول أمريكا اللاتينية حيث إن أي تغيير في كولومبيا أو فنزويلا يؤثر حتما في بيرو وبوليفيا فضلا عن الدولة الأكبر وهي البرازيل كما تابع الجميع انتخاباتها ..

والبحث عن الحل الإقليمي هو لب الموضوع مع عدم إغفال البنية القانونية والدستورية اللازمة لصناعة هذا الحل ، وهذا لن يحدث إلا إذا تعمقت الفكرة الوحدوية أولا على مستوى الشعوب والنخب ولدينا مثال في تركيا عندما انتشرت أفكار الاتحاد والترقي القومية وتغلغلت حتى نجحت في إحداث تغيير جذري (والتجربة التركية عموما من أغنى التجارب وأهمها في حقول الدراسات السياسية وأقربها لنا من حيث المسارات والمآلات) ..

ووضع أساس التفكير المشترك لنواة العمل في الوطن العربي هو خطوة هامة على طريق النجاح .. بمعنى أن الفكرة ووضوحها وجاذبيتها وانتشارها وقبولها وتحولها إلى (عقيدة سياسية) وحلم عظيم (يشكل الهدف المثالي للسعي والبذل) يجب أن يكون قبل الحديث عن الكيانات والتنظيمات وبرامج الإصلاح وكيفية إدارة الصراع والتحول لأن كل ذلك مبني على الفكرة التي تشكل الرابطة الجامعة للعمل كله ..

والتغيير المنشود يجب أن يكون في الهياكل والنظم (إعادة بناء المؤسسات المختلفة وإعادة تعريف دور كل منها وضبط العلاقة القانونية والدستورية بينها وبين بعضها وبينها وبين المواطن) ، أما التغيير الفاشل فهو الذي يكتفي بتغيير الأشخاص وإحلال شخص مكان شخص بنفس الصلاحيات والمهام وهذا يحتاج لإجماع وطني لصياغة النظام وحمايته وليس الاعتماد على المخلص المصلح الذي سوف يغير عندما يصل (وهو ما فشل) ..

والسلطة المطلقة مفسدة مطلقة .. الرئيس في العالم الثالث يعين ويعزل كل من سواه في الدولة (سلطة فرعونية مملوكية معا) بينما رئيس أمريكا (الأقوى في العالم) لا يملك حل البرلمان ولا يمكنه عزل حاكم ولاية ، وكذلك في أوروبا هناك توازن صارم بين البرلمان ورئيس الوزراء وكلاهما ليست له سلطة على الإدارة المحلية (عمدة باريس ولندن منتخبين ولا يعزلهم رئيس ولا وزير) فضلا عن استقلال القضاء فعليا عن السلطة التنفيذية ..

ولا يمكن إغفال دور الزعامات التاريخية في الإصلاح مثل غاندي ومانديلا وسعد زغلول وغيرهم مع مراعاة أن الزعامة النادرة تولد في لحظة تاريخية فاصلة من حياة الأمم ولا يشترط أن تكون ناجحة ، كذلك كل هؤلاء الزعماء كانوا رموزا فقط وخلفهم كيان سياسي كبير بذل فيه جهد مسبق في التنظيم والعمل الميداني ، والأفضل دوما أن يتم التركيز على امتلاك هذا الكيان ثم استكمال ذلك بوجود الزعامة الرمزية وليس العكس ..

وليس بالضرورة أن يعبر الكيان السياسي عن كافة المواطنين لكن يجب أن يكون معبرا عن (فئة ديناميكية) مثل رجال الأعمال في الأحزاب الرأسمالية والعمال والفلاحين والمثقفين في اليسار الاشتراكي ، وربما كانت فكرة الربيع العربي مرتبطة بما يعرف باسم (الطبقة المتوسطة) حيث الجمهور من الجامعيين والمهنيين وأصحاب المشروعات الصغيرة (رواد الأعمال وليس الموظفين الحكوميين التقليديين) ..

ولا يمكن لأي تيار سياسي أن يحقق نجاحا على أرض الواقع ما لم يكن يملك روافد من مؤسسات داعمة في القطاع الأهلي أو تكتلا من أصحاب المصالح (المشروعة) وكذلك قنوات اتصال مع التكوينات الاجتماعية الطبيعية مثل القبائل والعائلات ، وكذلك أن تكون له دائرة نفوذ جغرافية (يعني مناطق معينة تشكل معقله الأساسي وركيزته في الحركة) بالإضافة إلى فئة من المثقفين والمنظرين تساهم في تطوير البناء الفكري بشكل مستمر ..

ولا أمل من تكرار فكرة المخ والعضلات والقلب واللسان .. لأنها مجالات التوظيف الأربعة التي تبني الكوادر وتصنع الرموز (العلاقات العامة والإعلام والإدارة والدراسة) مع تغليب فكرة التخصص والبعد عن الصورة النمطية القديمة للكادر التنظيمي الذي هو في الأصل خطيب مفوه أو ماسح جوخ وإنما الهدف صناعة نموذج ناجح في الحياة الاجتماعية يظهر بمظهر رجل الدولة المؤهل وليس شيخ المسجد ولا متعهد الأنفار ..

والنموذج الجديد للسياسي يجب أن يكون بسيطا ومتوافقا مع متغيرات المجتمع .. النموذج القديم لن يحقق أي تغيير حقيقي (الرجل المنشي الذي يصر على ارتداء الكرافته على أي شيء حتى الجاكيت الجلد علامة على الهندام المبالغ فيه) ولا الشخص الزاعق المشهلاتي الذي يخدم الناس عن طريق تقديم طلباتهم للحكومة والتوسط في التعيين وصرف العلاوات .. نحن بحاجة إلى روح جديدة لديها مهارات العمل المدني الحقيقي.

والمرأة ودورها عنصر ترجيحي هام في المنافسة السياسية وفي النضال الوطني وحضورها في العمل على قدم المساواة مع الرجل ضرورة يفرضها العصر لأنها نصف المجتمع والعنصر الأكثر تأثيرا بحكم الأمر الواقع على المستوى الشعبي ، والكيان الناجح هو الذي يتعامل مع النساء بتقدير ومساواة مع الاهتمام بالقضايا النسائية والأحوال الشخصية لأنها بالفعل لب الإصلاح الاجتماعي والأخلاقي ..

والتجذر في المجتمع هو طريق النجاح المضمون من أول القرى والنجوع والكفور وحتى أرقى أحياء العاصمة ثم في كافة البلاد العربية عواصمها ومدائنها وواحاتها البعيدة .. ويحدث ذلك من خلال مشروع إنشاء (الزعماء المحليين) من أنصار الفكرة ومؤيديها وهذا يعني التوسع في مزيد من المبادرات والمشروعات النافعة مثل التعاونيات والجمعيات الأهلية والأنشطة التعليمية والتنموية المختلفة ..

والثوابت تكون في الأفكار الأساسية والسردية التاريخية فقط أما الأسماء والشعارات وسائر المظاهر فهي متغيرة ومرنة (لا يهم لون القط المهم أن يأكل الفئران) .. ويفضل عدم الاستغراق في التنظير ولا الانشغال بنقد الماضي وإنما يجب التركيز على الأبحاث التي تخدم الجوانب العملية في التنمية والصناعة والتعليم والإصلاح فهذا أدعى للانتشار والنجاح في الترويج للفكرة بصورة عملية بعيدا عن الكلام الكثير ..

إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا

حتى تتم الإجابة على السؤال الهام (من نحن وماذا نريد) يجب أولا معرفة عدد من الأمور وهي : الأفكار التي يؤمن بها المؤسسون ثم ما هي الأهداف وكيفية تحقيقها .. وقبل كل ذلك ما هي المعايير التي سيتم السير عليها ؟؟

يعني هل يتم السير وفق معايير حداثية غربية عصرية أم معايير تراثية ..

وفقا للمعايير التراثية كانت التيارات الإسلامية تتبنى مواصفات الطائفة الدينية على غرار ما كان يحدث في العصور الإسلامية القديمة (الأمير والجنود) والقيام بالنصرة حتى تحقيق الهدف وهو الحصول على السلطة ثم تحقيق الأهداف الإصلاحية والتوسعية (أمثلة في العصر الحديث الحركات السنوسية والوهابية والمهدية والزيدية والإباضية والإمامية وطالبان وكلها أسست دول) ، مع ملاحظة أن الإخوان بدأت أول أمرها جمعية أهلية وفق المعايير الحديثة لكن انتهت إلى توصيف نفسها على أنها هيئة إسلامية عالمية جامعة.

لكن وفقا للمعايير الحديثة فإن الجماعات الإسلامية طالما دخلت الانتخابات سعيا لتولي السلطة فهي حزب سياسي حتى لو لم تعلن ذلك لأن العبرة بالمسمى وليس بالاسم حتى لو كان لها أدوار اجتماعية ودعوية وغيرها ولذا كثير من الدول العربية والأوروبية تصنفها حزبا سياسيا سواء سمح لها بممارسة العمل أم لا أو قالت عن نفسها غير ذلك.

ولذا فإن مؤسسة التغيير الناجحة يجب أن تمتلك توصيفا حداثيا .. هل يمكن القول أنها : ” مجموعة من المواطنين المصريين من القطاع الأهلي لهم خلفية محافظة مهتمين بالإصلاح العام عن طريق امتلاك رؤية وطنية مستقبلية مختلفة عن سائر التيارات الحالية منطلقها أفكار الربيع العربي (الحقوق والحريات ودولة القانون والدستور والمواطنة والمؤسسات والتنمية المستدامة والأمن القومي العربي والهوية الوطنية الجامعة) من خلال رؤية مجددة في الفقه الإسلامي تستوعب هذه الأفكار داخل إطاره ووسيلة تحقيق ذلك هو العمل السياسي القائم على تمثيل قطاعات من المجتمع وتنظيمها بهدف محاربة الاستبداد والارتقاء بالدولة المصرية وإعادتها لدورها المركزي في الوطن العربي والعالم الإسلامي “.

ربما هذا الكلام إنشائي وبلاغي وحتى يتم فهمه نعود لطرح الأسئلة الأولى ثم مقارنة ذلك بالآخرين .. بداية واضح من التوصيف أنه يسير على المعايير الحداثية في الأفكار والنظم وهذا يجعلها مختلفة عن الآخرين .. وإذا تمت الإجابة على الأسئلة سوف نصل إلى الفارق بينها وبين بقية التيارات ومن ثم تحديد الخصوصية التي تجيب عن العنوان الكبير من نحن وماذا نريد ؟

السؤال الأول : هل الأفكار التي يؤمن بها المؤسسون واضحة بالتفاصيل أم مجرد خطوط عامة تحتاج إلى تفصيل (هل فكرة الربيع العربي والإسلام الحضاري ومحتوياتهم والمزج بينهم كافية أم هناك نقطة مركزية غائبة أو حلقة مفقودة) ؟؟

الإجابة : أعتقد أن الأمر يحتاج إلى مزيد من البحث والدراسة .. مع مراعاة أن المؤسسة يمكن أن تعتنق أفكارا مشتركة مع تيارات أخرى لكنها تختلف عنهم في طريق العمل ومسار الإصلاح ولا يشترط أن تكون أفكارها بالكامل خاصة بها وحدها (طبعا هذه صورة مثالية) لكن في النموذج الحداثي سوف نجد تعدد المؤسسات السياسية المشتركة في أفكارها.

وأنا أعتقد عن قناعة أن أفكار الربيع العربي هي واحدة من تجليات الفكرة الإصلاحية (وليس الثورية) وأنها جاءت مكملة لهذا الجهد في المجال السياسي وليست معارضة له ..

وحتما سوف يبرز لك السؤال التقليدي : هل أنت علماني أم إسلامي .. والحقيقة أنه سؤال مطروح على مستوى النخبة وفي دوائر البحث لكن على أرض الواقع لا توجد هذه المشكلة عند طبقات الشعب العديدة (نمط التدين السائد لا يحب العلمانية وفي نفس الوقت يريد صبغة إسلامية تقليدية بسيطة).

فكرة العروبة والوطن العربي تثير الهواجس عند ذوي الخلفية الإسلامية وعند الشعوبيين معا لكن رأيي مختلف فهي هامة ولها حضور على المستوى الإقليمي والدولي (ونفعها أكبر من إثمها) حاليا ومستقبلا وتسمح لك بالتمدد في الفضاء المحيط بعيدا عن الارتباط بالدين.

ومن الوارد أن مجموعة من الناس قد تلتقي على رؤية اقتصادية وطنية فقط دون الحاجة إلى أفكار ومعتقدات (مواطنين رأوا في أنفسهم الكفاءة لإدارة الدولة وامتلاك رؤية تنموية بعيدا عن النظريات العميقة والفلسفة المعقدة).

السؤال الثاني : ما هي الأهداف من العمل .. الاكتفاء بالتوعية (منتدى ثقافي) أم أعلى قليلا (منظمة مجتمع مدني) أم أعلى قليلا (جماعة ضغط سياسية) أم الصورة النمطية (حزب يسعى للوصول إلى السلطة) ؟؟

الإجابة : هناك طريقان .. إذا كانت نية المؤسسين خوض الانتخابات والتنافس على الحكم عاجلا أم آجلا فهذا يعني بوضوح (حزب تحت التأسيس) حتى لو تسمى بغير ذلك وأنه من أهدافهم صناعة كوادر انتخابية ، وأما إذا كان غير ذلك فهو يصنف في القطاع الثالث (المجتمعي) حتى لو كان له دور سياسي (مثل الجماعات المناهضة للعنف وحركة السلام الآن وحركة حقوق السود وغيرها من الروابط والمنتديات) .. مع ملاحظة أن المؤسسة قد تفرض عليها الظروف أن تبدأ على هيئة منتدى فقط بسبب الظروف لكن يجب أن يكون واضحا كل من المسارات والمآلات ..

المشكلة القائمة أن الواقع لا يسمح بالطرح المباشر لفكرة العمل السياسي بمعناه التقليدي (القبضة الأمنية من جهة وثقافة المجتمع من جهة) وهذا ما يؤدي إلى المسارات البديلة خاصة وهناك ازدراء شعبي للفكرة الحزبية وعدم استيعاب أبعادها.

الخيال السياسي أيضا عامل هام في صناعة المسار (السؤال التقليدي المفضل لدى الموارد البشرية : شايف نفسك فين بعد خمس سنين) وهذا يعني أن البداية قد تكون مختلفة عن النهاية لكن يجب أن يكون استيعاب التحولات حاضرا منذ البداية ..

السؤال الثالث : كيفية تحقيق الأهدف .. الإيمان بالديموقراطية والتنافس الانتخابي والنضال السلمي والحراك المجتمعي أم غير ذلك من وسائل التغيير (الثورة مثلا بأشكالها المختلفة) أم الاكتفاء بالإصلاح الاجتماعي ؟؟

الإجابة : هذا يتوقف على المسلك العام المفضل .. هل يتم الاكتفاء بالإطار النظري حتى تتحسن الظروف في ظل واقع جديد .. أم سيكون هناك دور في تغيير الأوضاع الحالية (الانسداد السياسي وغلق المجال العام) بما يتاح من وسائل وإمكانات ..

هذه محاولة مختصرة للإجابة عن سؤال الماهية والتوجهات .. وهي ليست كافية أو شافية بل تحتاج مزيدا من الدراسة لكن أردت تسليط الضوء على نقاط كانت تشغلني.

مركز الدراسات

أي مؤسسة ناجحة سواء اقتصادية أو اجتماعية أو تعاونية يجب أن تتبع المنهج العلمي القائم على البحث والتفكير ، أي يوجد بها مركز الدراسات والمعلومات (المخ) ويماثل في الشركات قسم التخطيط ، والجهد البحثي في العمل العام متاح في كل الأوقات مع ملاحظة أنه ليس مجال التنظير فقط ولكن أيضا فيه شق معلوماتي ميداني مع متابعة ورصد لكافة المتغيرات السياسية والاجتماعية ، ويشمل في مؤسسة التغيير عددا من المحاور هي :

الخط السياسي / ويعني التوجهات العامة في الاقتصاد والاجتماع (يميني يساري وسط تقدمي تحرري إصلاحي ثوري محافظ) .. إلخ.

التوجه الحركي / ويعني كيفية التغيير (نضالي أو انتخابي أم توعوي أم غير ذلك من وسائل التغيير) وهل ينتظر تحسن الأحوال أم يشارك بما يتاح.

المشكلات وعلاجها / دراسة الأوضاع الاقتصادية وتقديم الحلول والمقترحات فيما يتعلق بالتنمية المستدامة وإدارة مقدرات الدولة.

القضايا القومية / فلسطين ـ الوحدة العربية ـ العلاقة مع الغرب ـ المؤسسات الدولية ـ العلاقات الإقليمية (إيران باكستان تركيا أثيوبيا).

السياسة الخارجية / تحديد ما هو استراتيجي دائم وتكتيكي متغير (مثال : الموقف من النظم الدكتاتورية إذا توافقت مصالحها معك في بعض القضايا).

توقعات المستقبل / محاولة استشراف لما هو قادم أو على الأقل طرح مختلف السيناريوهات وكيفية التعامل مع كل منها محليا وإقليميا ودوليا.

النظام المثالي / وضع تصور للمنظومة السياسية والإدارية المثالية للدولة وكيفية طرح ذلك والترويج له عمليا ودستوريا واختيار النموذج الانتخابي العادل.

الموقف العام / تحديد الموقف العام من الحريات والحقوق والمواطنة ودولة القانون والتعامل مع الآخر السياسي والثقافي (شعار : ضد الاستبداد).

الأفكار المتنوعة / العلاقة مع الفكر الإسلامي والأفكار القومية وتيارات الحداثة (الليبرالية واليسار) ونقاط الالتقاء والاختلاف وفرص التعاون والتحالف.

المعلومات الميدانية / قاعدة بيانات شاملة من أول المجتمع المحلي (لخدمة المحليات) وحتى المستوى القطري والدولي بما في ذلك التعداد السكاني التفصيلي.

وهناك بالطبع مهام إضافية لمساعدة المهام الثلاث الأخرى منها :

المهمة الإعلامية : ضبط الخطاب الإعلامي وصياغة المصطلحات المعبرة عن الأفكار بصورة تناسب الجمهور وتراعي مختلف الطبقات والفئات.

المهمة الإدارية : المشاركة في وضع برامج التثقيف السياسي وبرامج صناعة الكوادر وإمداد الجميع بالمعلومات الأساسية والمتغيرات والتوقعات المرئية.

المهمة الاجتماعية : تحديد مجالات العلاقات العامة والاتصال السياسي وأولويات العمل مع القطاعات والمؤسسات المختلفة وتلقي المعلومات منها دوريا.

المهمة الكبرى في مجال الدراسات هي تحديد الإطار العام المحدد للمبادىء السياسية الأساسية وبيانها بصورة مفهومة للجميع في الداخل والخارج مع إزالة أي شبهة تعترضها ، ويشمل ذلك عددا من النقاط وهي :

المرجعية الفكرية / وهي متعلقة بفكرة (الربيع العربي) وما يتعلق به من شعارات وأفكار يجب توضيحها وشبهات يجب تفنيدها (منها مثلا إنه الثورات تسببت في الفوضى بينما السبب هو تمسك النظم القديمة بسلطتها وتشبثها بها بكل عنف) ، وفي القلب من ذلك فكرة إصلاح النظام السياسي والاجتماعي وليس هدمه أو تفكيك مؤسسات الدولة.

السردية التاريخية / الربيع العربي ليس حدثا في الفراغ ولكن هو خطوة من خطوات عديدة في مسار تطور الشعوب وهو جزء من تعاقب الأحداث التاريخية ، وقراءة التاريخ متفاوتة حسب الرؤية السياسية ولذلك يجب أن يكون لدينا سرديتنا التاريخية الخاصة بنا وموقفنا من الانتماء للوطن العربي والعالم الإسلامي وخصوصيتنا المحلية.

القومية العربية / الربيع العربي حدث في كافة بلادنا لكن بنسب متفاوتة وهو دليل على الارتباط بين هذه البلدان في الظروف والمصير وليس فقط في اللغة والجوار الجغرافي ، لكن المشكلة أن الوحدة العربية ارتبطت في الماضي القريب بالنظم الحنجورية القمعية الشرسة ولذا يجب أن يتم تأسيس (جامعة الشعوب العربية) وليس الدول.

مع ملاحظة أن فكرة الربيع العربي مكروهة من تيار القومية المصرية (الفرعونية) المتصاعد تدريجيا في الآونة الأخيرة والذي يشيطن أي حراك لتغيير النظام ويتبنى أفكارا طائفية واضحة ويدعو لعزل مصر عن محيطها وتخليها عن دورها وهو أمر جدير بالبحث.

المهمة التقليدية أيضا لمركز الدراسات هو وضع البرنامج السياسي والانتخابي المستقبلي مع ملاحظة تجنب أخطاء السابقين الذين يكتبون شعارات عامة مثل (الاهتمام بالصحة .. الاهتمام بالتعليم) دون أن يوضح الكاتب ماذا سوف يفعل بالتحديد والأرقام وكيف سيوفر التمويل اللازم لذلك ، هناك بالفعل برامج رائعة مكتوبة لكنها أقرب لموضوعات التعبير الإنشائية البعيدة عن الواقع والتي لا تأخذ بعين الاعتبار حاجتها إلى المعلومات.

ميزة مجال الدراسات : يمكن فيه الاستعانة بالآخرين سواء المؤيدين لأفكارك لكن لا يفضلون العمل السياسي المباشر أو من سائر التيارات ممن يستهويهم المجال ، وهذا شيء جيد لأن المهم هو تحقيق الهدف من المجال وليس احتكاره بواسطة مؤسسة التغيير ، ويجب أن يتاح المجال لكل المهتمين للمساهمة وتعرض فيه كافة الأفكار وتناقش بموضوعية مع قبول الاختلاف في الرأي والترحيب بالنقد البناء بهدف تحقيق أكبر قدر من البحث والمعلومات.

ولا شك أن تجارب المعارضة الإسلامية فيما سبق في مجال الدراسات السياسية كانت هزيلة جدا ولا يكاد يكون لها حضور ودائما ما كان هناك توجس من أصاب الأفكار ولا تشعر أن هناك (عقلية سياسية) في مستويات الإدارة العليا ، وحتى الشعارات السياسية الكبرى لم يكن لها بعد تفصيلي (مثل شعار الإسلام هو الحل وغيره) وهذا انعكس بالسلب على الخطاب الإعلامي وغلبة (الروح الوعظية) على الكوادر والرموز ، بالإضافة إلى الترويج الدائم لنظريات المؤامرة والرؤى النبوءاتية وهي غير مناسبة للخطاب السياسي.

من المهام الفرعية لمركز الدراسات توفير الحد الأدنى من الثقافة القانونية للأعضاء وهي ضرورية لفهم كثير من الأمور منها العلاقات الدولية والحقوق والحريات ودور المؤسسات السياسية والاجتماعية وغيرها من متطلبات العمل السياسي داخليا وخارجيا ، وأيضا توفير قدر من علم الاجتماع السياسي لمساعدة الأعضاء على فهم العلاقة بين السياسة والمجتمع.

الاكتفاء بمركز الدراسات في حد ذاته مكسب كبير (على فرض أن الظروف ربما لا تسمح ببقية المهام) لأنه جهد يفيد كل محب للإصلاح ويسهل عليه الطريق ويختصر معه خطوات في مسيرته ، والجهد البحثي المبذول لا يضيع لأنه مطلوب حتى في حالة عدم وجود عمل سياسي لأن الإصلاح الاجتماعي أيضا يحتاج للبحث والدراسة إذا تعذر الإصلاح السياسي بل قد يكون أكثر احتياجا لفهم طبيعة المجتمع والمتغيرات الحادثة فيه وتأثيرات ذلك على الحاضر والمستقبل.

الدور الإعلامي

أي مؤسسة ناجحة يجب أن تملك أدوات التعبير عن نفسها ضمن آليات التنفيذ الميداني ، والمنصة الإعلامية (اللسان) يمثل في الشركات (قسم الدعاية) .. يقول سقراط : ” تكلم حتى أراك ” ، وهذا شعار الفلاسفة في الزمن القديم لكنه أيضا لا يزال صالحا في عصر اليوتيوب ووسائل التواصل الاجتماعي العديدة .. وليس هناك داعي للاستفاضة في بيان أهمية الإعلام في الحياة السياسية ..

ومن متابعة الأوضاع الحالية على وسائل التواصل واليوتيوب يمكن ملاحظة عدد كبير ومهول من المتحدثين في الشأن السياسي وكذلك عدد كبير من صفحات المهتمين بالشأن المصري والعربي ، ويجب دراسة كافة هذه التجارب ومعرفة مدى تأثيرها مع ملاحظة أن اليوتيوب خادع وكثرة المشاهدات واللايكات لا تعني تحول المتكلم إلى كادر سياسي أو زعيم وطني ولكن يظل أولا وأخيرا (يوتيوبر) أو إعلامي مجازا.

طبعا هذا يختلف إذا كان المتكلم له تواجد ميداني على الأرض ، ولذا يجب من البداية معرفة الهدف من الجانب الإعلامي وهل المقصود منه عمل دعاية للفكرة فقط أم أيضا تقدم معها دعاية للأشخاص .. ولا مانع من وجود الأمرين معا وفق خطة موضوعة تستهدف صناعة كوادر إعلامية خالصة بالتزامن مع كوادر سياسية لها حضور إعلامي.

وفي جميع الأحوال يجب أن يكون هناك خطابان متوازيان أحدهما رسمي والآخر شعبي :

الخطاب الرسمي / وهو خطاب جاد رصين متوازن يشبه لغة نشرات الأخبار ويقدم للجمهور باعتباره صادرا من رجال دولة محنكين ويتم مراجعته جيدا وتراعى فيه الجوانب القانونية ويستخدم مصطلحات كلاسيكية (نشجب ونستنكر وندين ونشعر بالقلق … إلخ).

الخطاب الشعبي / وهو خطاب متنوع وشبابي وخفيف الظل وجذاب يستعمل لغة الأفلام والمسلسلات والأمثال الشعبية (والشتايم أحيانا) وكتابات الموهوبين (مثل د. أحمد خالد توفيق) والكتاب الشباب في جريدة الدستور قديما ويسعى دوما لملاحقة (الترند) ويكون حرا في طرحه وأسلوبه.

وأحيانا يكون الخطاب الشعبي هو المفضل مثلما حدث في ثورة يناير عندما كان الخطاب الرسمي للجميع مملا وسخيفا وسط الأحداث ، وأحيانا يكون الخطاب الرسمي هو المفضل عند التعليق على الأحداث الدورية العادية وعند الظهور بمظهر الجدية.

يساهم الخطاب الإعلامي المتوازن والمحترف في بث الحماسة المطلوبة لإحداث زخم حول المشروع وتفاعلاته كما أنه يقلل تكاليف المهام الأخرى إذا استطاع توصيل رسالة دائمة واسعة الانتشار كما أن له دورا حيويا في تكوين (رابطة الشعوب العربية) والقدرة على التواصل مع الفرد العادي بالإضافة إلى الدور التوعوي القائم على دراسة وافية ومتخصصة تستطيع إعادة تشكيل قناعات الجمهور المصري والعربي بشكل عقلاني وعلمي بعيدا عن الخرافات والأوهام ونظريات المؤامرة والتخويف.

وهناك ظواهر إعلامية تحتاج دراسة منها :

توفيق عكاشة / وهو يمثل تيار عريض في المجتمع خاصة في الأرياف (من قبل يناير) ، وليس له منافس حتى الآن في مخاطبة هذه الشريحة التي تنجذب إليه في انبهار وهو يخاطبها من فوق (المصطبة) ويخلط فيها حياته الشخصية بالشئون العامة وكأنه (جوز خالتك).

باسم يوسف / ويمثل تيار السخرية اللاذعة المرتبط بجيل الشباب ، والسخرية نفسها سلاح فعال في الحياة السياسية وفي المجال الإعلامي ويمكن من خلالها تمرير رسائل كثيرة والهجوم على الأعداء والمنافسين (ويشمل ذلك كل البرامج المشابهة جو شو وغيره).

عبد الله الشريف / ويمثل جمهور الصحوة الإسلامية الذي يحب الاستقطاب الواضح وأعلى درجات الحماسة (إذا صرخت فأسمع وإذا ضربت فأوجع) ، ودوره مؤثر وفعال ومتميز عن بقية المعارضين لكن أيضا هو دليل على أن اليوتيوبر لا يصلح أن يكون زعيما سياسيا.

بلال فضل / ويمثل تيار العقلانية الإصلاحي ، وهو يخاطب المثقفين وجمهور الربيع العربي والطبقة المتوسطة العليا (المتعلمين) ويمارس دور توعوي جيد ، ويتميز بوفرة المعلومات وسعة الثقافة والأهم القدرة على ربط أصحاب الأفكار المتشابهة مع بعضهم تدريجيا.

ولا يمكن تقييم التجربة الإعلامية للمعارضة المصرية التقليدية بكلمات بسيطة لأن مرحلة ما قبل يناير 2011 كان فيها تواجد إعلامي جيد في الفضائيات والصحف وكان هناك عدد كبير من النجوم دائمي الظهور على الشاشات ويكتبون في الصحف الكبرى لكن أيضا كان ذلك مصاحبا لضعف الإعلام الحكومي وتخلفه وقتها ، لكن بعد يناير حدث فشل في (المعركة الإعلامية) لأن الأطراف الموالية للدولة القديمة استنفرت كل قواها في جميع المحاور الإعلامية من قنوات وصحف ووسائل تواصل بينما كان هناك تأخر في مواكبة ذلك ، وحتى اليوم يغلب على المجال التميز الفردي وليس الإدارة الاحترافية.

الإعلام في الأصل مهنة متفرعة من الصحافة سواء المقروءة أو المرئية وكلما كان عنصر الاحترافية والمهنية موجودا كان النجاح أقرب ويكفي متخصص واحد دارس على رأس العمل يمكنه توجيه الهواة والموهوبين بصورة فعالة ومفيدة.

المؤسسات الاجتماعية

الآليات التنفيذية للإصلاح والتغييرعلى أرض الواقع تعتمد على العلاقات العامة (العضلات) وتشبه في الشركات (قسم الإنتاج) .. وسوف أضرب مثالا حيا من مدينتي وهي السيدة نعمت رشاد قمر النائبة البرلمانية عن دائرة المحلة الكبرى من 2015 وحتى 2020 ولها فيديوهات مشهورة على النت ..

في انتخابات 2011 (الانتخابات الأكثر نزاهة) دخلت جولة الإعادة على مقعد العمال وحصلت على 93 ألف صوت بينما حصل منافسها مرشح الإخوان وقتها محمود توفيق على 97 ألف صوت ، أي أنها خسرت بفارق 4 آلاف صوت فقط أمام تيار سياسي جارف كان وقتها في عصره الذهبي ..

المعلومة الأكيدة أنها أنفقت في حملتها الانتخابية كلها فقط مبلغ ثمانية آلاف جنيه لا غير (ثمن بعض اللافتات القماش وشابلونات رش على الجدران وورق يلصق بالنشا) وكانت تدور بنفسها على الناس مع أقاربها الذين كانوا في البداية رافضين دخولها الانتخابات وتفوقت في دائرة صعبة ..

السبب في ذلك أن لها خبرة طويلة في النقابات العمالية ومتواجدة في أي جمعية أهلية وحاضرة في المجتمع المحلي بصورة ممتازة كما أنها تدخل أي انتخابات سواء محليات أو شعب أو شورى حتى صار اسمها معروفا في المواسم الانتخابية وذلك منذ أن كنت أنا شخصيا في المرحلة الابتدائية ..

في العمل السياسي يكون الغرض من العلاقات العامة والاتصال السياسي حزمة أهداف هي (صناعة الماكينة الانتخابية ، تكوين الحاضنة الشعبية ، إدارة التحالفات السياسية ، التفاعل مع المؤسسات الوسيطة ، التمثيل في المحافل المختلفة ، التعامل مع المؤسسات الرسمية القائمة سواء الحكومية أوالخاصة ، تكوين المؤسسات المساندة) ، وفي الجوهر والقلب من ذلك صناعة (الرموز) سواء المحلية أو على مستوى الدولة وفق خطة مبنية على معرفة قدرات الأفراد ودراسة الواقع المحلي ومن ثم بناء الهيكل الانتخابي ويتبعه مجلس البلديات والهيئة البرلمانية وحكومة الظل والمرشح الرئاسي.

ومن أهم وسائل التواصل العملية هي التواجد في المؤسسات الوسيطة (الكيانات الاجتماعية الطبيعية) أو المؤسسات المساندة وهي مشروعات أو مبادرات مؤقتة أو دائمة يقوم بها السياسيون لخدمة النشاط العام بهدف التواجد وسط أبناء الدائرة الانتخابية ، وتضيف إلى العمل السياسي حضورا اجتماعيا يسهم في عملية التغيير والإصلاح بصورة مستدامة.

ويمكن تلخيص تجربة التيارات الإسلامية في العمل العام بوجود القدرة الفائقة على النجاح في الانتخابات المختلفة وحسن تنظيم الفعاليات التطوعية ، أما في التعامل مع المؤسسات فهناك بعض الملاحظات منها أنه كان مقتصرا على النقابات المهنية والاتحادات الطلابية الجامعية (وهي شريحة اجتماعية واحدة تقريبا) ورغم الزخم الكبير في بعض النقابات إلا أنها تظل قاصرة على فئة محدودة في العدد (أطباء ـ مهندسين ـ محامين ـ صحفيين) بينما كان هناك تراجع في نقابة المعلمين الأوسع انتشارا فضلا عن ضعف التواجد في سائر المجالات (مؤسسات العمال والفلاحين) والاعتماد بدلا منها على التواجد المباشر في المدن والقرى.

أيضا كان التعامل مع النقابات يتم بهدف الدخول فيها والسيطرة عليها لخدمة أجندة سياسية لا ترتبط بالضرورة بمشكلات المهنيين ومصالحهم وتحويلها إلى مؤسسة سياسية وربما كان ذلك بسبب غلق المجال العام لكن هي ملاحظة يجب أخذها في الاعتبار.

ليس الهدف هو استغلال المؤسسات الوسيطة أو توجيهها وإنما الهدف هو صناعة كادر نقابي أو اجتماعي يحقق نجاحا في هذه المؤسسة وينتقل بعدها إلى الدور السياسي وهو يملك رصيدا من الخبرة وله نصيب من التواجد الميداني الفعلي داخل المؤسسات الوسيطة على اختلاف تنوعها وكلما كانت المشاركة أكبر كلما كان التأثير أفضل وأكثر استدامة.

وفي مجال المؤسسات المساندة يفضل تكوين مشروعات بعيدة عن أجواء الشحاتة التي هيمنت على العمل السياسي (كرتونة رمضان) لأن تحويل العمل السياسي إلى نشاط خيري خطأ وإفساد لذمم الناس واستغلال لفقرهم ، وبدلا من ذلك يتم دعوة الجمهور للمشاركة في المشروعات التنموية مثل التعاونيات أو مبادرات العمل بالجهود الذاتية أو مؤسسات الخدمة المدنية المعتمدة على الجهد التطوعي وليس الإنفاق المالي (محاربة ثقافة الرشوة السياسية) ، ومن هذه المشروعات المقترحة فكرة (الجمعية التعاونية للخدمات العامة) كما شرحنا من قبل.

ومن الطبيعي أن تتحدد طبيعة العمل الاجتماعي تبعا للمهارات الشخصية للأفراد وطبيعة المهنة وظروف الحياة والتي تحدد اختيار المسار الملائم حيث هناك مهن تتعامل مع الجمهور بشكل مباشر فيسهل على السياسي التواجد بشكل سلس وهناك مهن أخرى لها اتصال بمؤسسات الدولة ومهن مرتبطة بالعمل الاجتماعي.

التنظيم والإدارة

الركيزة الأساسية لأي مؤسسة هي الإدارة الداخلية (القلب) وتمثل في الشركات (الموارد البشرية) ، وهي المهمة الأصعب ويلخصها مصطلح فرنسي شهير هو ” La raison d’être “ويعني شرعية الوجود أو سبب البقاء لأن أي تجمع سياسي أو اجتماعي هو في الأصل اتحاد لعدد من الأفراد المنظمين لتكوين هذا التجمع ثم بعد ذلك تأتي المقدرات المادية وغيرها من الإمكانات والوسائل الداعمة ، وهناك بالقطع رابطة فكرية جمعت بين الأفراد لكن المقصود هنا الرابطة التنظيمية التي تحدد طبيعة العلاقة بين الأفراد وتحول الرابطة الفكرية الفضفاضة إلى كيان ملموس قادر على تنفيذ مهمات محددة وتحقيق أهداف معروفة.

في هذا الموضوع تحديدا سوف أبدأ بتقييم التجارب السابقة للمعارضة المصرية ، المحور الإداري عند التيارات الإسلامية قبل 2011 كان يعاني من وجود درجة من (التكلس) تتراكم بمرور الوقت بمعنى أن البنية التنظيمية مقبولة لكن فيها مشكلات غير قابلة للحل تتزايد مع الوقت (تؤدي إلى درجة من الترهل الإداري) ، وفي المحور السياسي كان هناك انضباط حزبي بنسبة كبيرة (وهو في القواعد أكثر منه في القيادات العليا وفي الأقاليم أكثر منه في العاصمة وهو أمر مثير للدهشة وجدير بالبحث !!) ..

لكن في نفس الوقت كان هذا الانضباط الحزبي نابعا من الالتزام الديني والروحي وهو عن قناعة وتسليم وليس عن ثقافة سياسية متعمقة كما أن القواعد المنظمة للعمل الداخلي غير محددة وغامضة وتحتمل تأويلات عدة ، أما بعد 2013 فلا يمكنني تقييم التجربة لكنها على العموم (مخيبة للآمال).

ومن الإنصاف أن نقر أن التجربة التنظيمية للإخوان هي في مستوى أعلى من سائر الكيانات السياسية المنافسة ولا يجوز مقارنتها بغيرها ، وإذا كانت تجربة الحركات الإسلامية تحتاج دراسة ونقد فذلك لأن لديها منظومة قائمة لكن غيرها من الكيانات لا يمكن دراسته لأن الشئون الداخلية فيها تتم بصورة هزلية ولا توجد أصلا منظومة فعلية ، وأوضح مثال كان الحزب الوطني الذي كان يحدد عددا من المرشحين للبرلمان فيحدث انشقاق لعدد كبير ممن لم يتم ترشيحهم فيدخلون الانتخابات مستقلين ويهزمون مرشحي الحزب بعد معركة انتخابية شرسة (خاصة في الأرياف) ثم يضطر الحزب بعد نجاحهم إلى إعادة ضمهم إلى صفوفه حتى لا يفقد الأغلبية وظهر المصطلح المضحك (مستقل على مبادىء الوطني).

والفوضى الثورية أيضا كانت واحدة من نتائج يناير وهي أيضا من أهم أسباب يونيو .. قدر كبير من التسرع والرعونة كانت موجودة في الحياة السياسية ورغبة عارمة من الجميع للعمل العشوائي غير المنظم بدعوى الحرية ونزع القيود ، ونتيجة لذلك انعدم معنى الانتماء الحزبي في الأحزاب المدنية والثورية وظهرت فيها نفس مشكلات الإخوان والوطني حيث التكلس أو العشوائية ..

وجدنا أحد كوادر حزب ثوري ينتخب شفيق لأن له موقف من التيارات الإسلامية وحزب سياسي رصين لا يتغير فيه الرئيس ولا نائب الرئيس وكأنه شركة ملاكي وحزب مدني ناشيء عاجز عن عمل انتخابات داخلية وانتهت الانتخابات نهاية مأسوية بعراك بالأيدي داخل المقر ومن خسر ترك الحزب وحزب آخر فوجىء أعضاؤه في إحدى المحافظات بأن له قائمة نزلت باسمه الانتخابات وجميع المرشحين فيها غير أعضاء في الحزب أساسا وحزب يساري آخر ظل ينقسم وينقسم حتى اليوم ..

والأهم من ذلك هو الفشل في جذب الأعضاء وتوظيفهم فيما يناسبهم ، وإذا لم نكن نملك القدرة على التكوين واجتذاب الأعضاء فأولى بنا أن نغلق الدكان ونشتغل في أي شيء آخر ، وأيضا التمويل المالي الذي يثير لغطا كثيرا في الحياة السياسية إذا لم يكن عندنا القدرة الملائمة على توظيف الموارد القليلة فالأفضل أن نجلس في البيت ونتابع السياسة من أمام الشاشات.

وفي الأوساط السياسية والاجتماعية المصرية ومنها التيارات الإسلامية هناك ميل لفكرة (الشخصية اللهلوبة) أو نظرية سوبر مان حيث الفرد الجيد هو المطيع الذي ينتقل من مجال لمجال ومن موقع إلى آخر وغالبا الفرد لا يختار المجال ولا يعرض إمكاناته جيدا أو يطلب مجال محدد يناسب قدراته ، وكانت النتيجة أن الفرد يضطر للاعتماد على (الفهلوة) ثم تدريجيا يكتسب خبرة بدون دراسات علمية وافية أو تأهيل (غالبا كانت الدورات التدريبية موضوعة بنفس طريقة الفهلوة) ..

طبعا لا يمكن لأي مؤسسة أن يحصل الجميع فيها على دراسة أكاديمية لكن يجب أن يكون في المؤسسة مجموعة مؤهلة وفق المنهج العلمي وهي من توجه الباقين ، وأنا أميل لفكرة التخصص في المهام وثباتها فترة من الزمن ، وهذا لا يمنع أن هناك أشخاص لديهم تعدد في المواهب لكن حتى المواهب المتعددة تحتاج إلى التوظيف السليم حتى تخرج بنتائج تعود على الفرد والمؤسسة بالنجاح.

والثقافة العامة لا تغني عن التخصص (مثلا كثرة القراءة في الطب لا تجعل القارىء طبيبا) ، ولدى المصريين عموما ميل إلى الفهلوة وتجاوز التخصص (اسأل مجرب ومتسألش طبيب كما جاء في المثل) ، وقديما أنا كنت جزء من هذه المنظومة القائمة على التقليد وتم الدفع بي إلى مجالات خطابية في المساجد وغيرها حيث الجميع يحب (مسك الحديدة / الميكرفون) ويهري بالكلام وإنت وحظك !!

في لحظة ما خطر لي أنه يمكن للفرد القيام بجميع المهام والمشاركة في كافة الأعمال لكن ذلك سوف يكون امتدادا لثقافة الفهلوة ولذا درست كل المجالات المتاحة وأعدت تقييم الخبرات السابقة ووجدت الأنسب هو تبني فكرة العمل الإصلاحي في المجال الاجتماعي المتصل مباشرة بمؤسسات القطاع الأهلي المتعددة (في القلب من ذلك تبني فكرة الجذور الاجتماعية للعمل العام وتبني فكرة إنشاء وقيادة المؤسسات وتوجيهها).

وربما تساعدني الخبرات الفردية السابقة مثل طبيعة مهنة الطب التي فرضت إجباريا التواصل مع المجتمع حتى لو كان الشخص في الأصل انعزاليا لأنها من المهن القليلة التي تتعامل مباشرة وعن قرب شديد مع الجمهور بشكل دائم ومع الرجال والنساء وكافة الفئات العمرية والطبقات الاجتماعية وتتمكن من رؤية المشكلات العامة والخاصة ..

وبسبب سوء الخدمة الطبية نشأت في المستشفيات الجامعية والحكومية جمعيات غير رسمية من الأطباء والتمريض لعلاج الحالات غير القادر وشراء الأجهزة والمستلزمات الناقصة فضلا عن التواصل مع القطاع الأهلي ومؤسسات العمل الخيري المتنوعة بحيث صار ذلك عملا دوريا شبه يومي فصار التواجد في المجال الاجتماعي من ضمن مسار الحياة ..

وعلى المستوى الشخصي ساهمت سابقا في تأسيس عدد من الجمعيات والعمل المباشر في المجال الخيري ، وهناك مشاركات سابقة في مجالات موازية مثل قصور الثقافة والحركة الكشفية واتحاد الطلاب وروابط أدباء الأقاليم ، وهناك بالطبع فترة لا بأس بها في النقابة كانت لها فوائد قيمة (وإن كانت في حاجة للدراسة والتقييم والمراجعة).

وكل ما سبق يدرج تحت (الجهد الفردي) ، والرؤية التي أتبناها هي تحويل الجهود الفردية المجتمعية إلى عمل شعبي مؤسسي ، وأنا معني فيها بالجانب العملي التنفيذي القائم على إعادة تنظيم وتوظيف مؤسسات المجتمع الطبيعية للمشاركة في عملية الإصلاح ..

ولا شك أن هناك دوما فجوات متوقعة بين التخطيط والتنفيذ خاصة بعد مرور عقد كامل على تأسيس مبادرة دعم التنمية المجتمعية حيث حدثت تغيرات لا تناسب البعض لكن ربما تناسب آخرين .. وهنا يحضرنا التمثل بالآية الكريمة : ” ثم جئت على قدر يا موسى “.