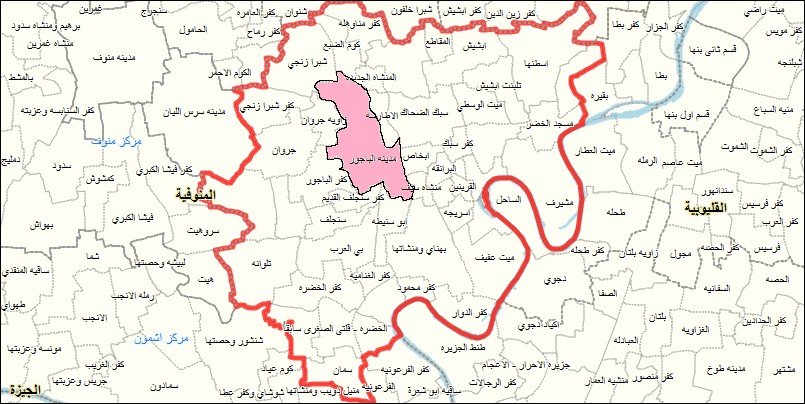

الباجور ومناوهلة

تأسست كل من البيجور (الباجور) ومنى واهلة (مناوهلة) وكفر مناوهلة في العصر الفاطمي ضمن توابع كفور سبك الضحاك حيث ذكرت في قوانين الدواوين والتحفة السنية ، وواهلة اسم قبيلة مغربية من فروع لواتة الكبرى ، وفي العصر الحديث تأسس قسم مناوهلة وكانت الباجور تابعة له ثم في عام 1836 م. تقرر نقل ديوان قسم مناوهلة إلى بلدة الباجور لوجود مسكن الموظفين بها.

جاء في القاموس الجغرافي : مناواهلة قرية قديمة اسمها الأصلي منى واهلة وردت في قوانين ابن مماتي وفي تحفة الإرشاد وفي التحفة من أعمال المنوفية ، ووردت في الضوء اللامع وفي الخطط التوفيقية محرفة باسم منا وهل وفي تاريخ سنة 1228 هـ برسمها الحالي.

ثم تقرر في سنة 1871 م. نقل ديوان قسم الباجور إلى بلدة سبك الضحاك حتى سنة 1897 م. حيث ألغي مركز سبك الضحاك بسبب تعديل الحدود الفاصلة بين مديريتي المنوفية والغربية ، وفي سنة 1947 م. تأسس مركز الباجور مجددًا بضم أجزاء وقرى من مراكز منوف وأشمون وقويسنا وشبين الكوم.

ويقول علي باشا مبارك في الخطط التوفيقية : ” الباجور : قرية بمديرية المنوفية بمركز سبك واقعة فى الجنوب الغربى لترعة الباجورية بنحو ستمائة متر ، وبها خمسة جوامع : جامع الأربعين وجامع صلاح الدين وجامع شهاب الدين وجامع سيدى مزروع وجامع يونس وفى كل واحد منها ضريح من ينسب إليه من هؤلاء المشايخ وزاوية يقال لها زاوية عجور وفيها معمل دجاج وبها إحدى عشرة جنينة ذات فواكه وثمار واحدة تعلق ورثة المرحوم رستم بيك والعشرة لبعض أهالى الناحية ..

وجميع أهلها مسلمون وعدتهم ذكورا وإناثا ألف وتسعمائة وثمان وتسعون نفسا وقد ترقى منها حسن العفيفى بوظيفة حاكم خط بالمديرية فى سنة ست وثمانين ، وزمامها ألف ومائتان وأحد وتسعون فدانا ورىّ أرضها من النيل وبها ست سواق معينة عذبة الماء ولأهلها شهرة فى صناعة العرقسوس شرابا وزرع القطن وهى قرية عظيمة بسبب ظهور أفاضل العلماء منها ..

كفر الباجور : قرية من مديرية المنوفية ، بمركز سبك فى شرقى ترعة السرساوية على ألف ومائتى متر ، وبها جامعان وأربعة بساتين ، وأهلها مسلمون ، وترقى منهم فى الخدمات الميرية حسن أفندى نجم مهندس ، ومحمد أفندى عبد الغنى معاون بديوان المالية ، ومحمد أفندى شعبان يوزباشى بالجهادية.

ورى أراضيها من النيل ، وبها جملة سواق معينة عذبة المياه لسقى مزروعات الصيف ، ولها شهرة بزراعة القطن والكتان ، وتكسب أهلها من ذلك ومن التجارة ، ولها سوق كل يوم اثنين وعند جهتها البحرية طريق يوصل إلى ناحية منوف فى مسافة ساعتين.

مناوهل : قرية من مديرية المنوفية بمركز سبك واقعة على بحر شبين من الجهة الشمالية وبها جامعان عامران بالعبادة ومضايف متسعة لبعض أغنيائها وثمان بساتين ذات فواكه ومعصرتان لقصب السكر وأضرحة لبعض الصالحين مثل : الشيخ أبى العباس والشيخ البكرى والشيخ فضل والشيخ محمد السجينى ، وزمامها تسعمائة فدان وستة عشر فدانا وبها أربعة عشرة ساقية معينة عذبة المياه ولها شهرة بزرع القطن وقصب السكر وفى جهتها البحرية طريق إلى ناحية شبين نحو ساعتين ونصف “.

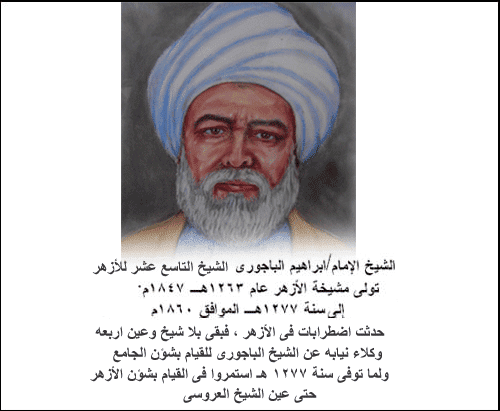

وينسب إلى الباجور إمام الشافعية في عصره الشيخ برهان الدين إبراهيم بن أحمد الباجوري المتوفي عام 750 هـ وشيخ الأزهر الإمام الأكبر إبراهيم بن محمد بن أحمد الشافعي الباجوري (التاسع عشر من شيوخ الأزهر) والذي تولى مشيخة الجامع الأزهر من عام 1847 م. وحتى وفاته في عام 1860 م. ، وينسب إلى مناوهلة الشيخ الفقيه زين الدين عبد الرحمن بن سليمان بن داود بن عياذ بن عبد الجليل بن خلفون المنهلي الشافعى المتوفي عام 885 هـ..

أعلام الباجور

منها – كما فى حسن المحاضرة – البرهان الباجورى ؛ إبراهيم بن أحمد ، ولد فى حدود الخمسين وسبعمائة ، وأخذ عن الإسنوى ، ولازم البلقينى ، ورحل إلى الأذرعى بحلب ، وكان الأذرعى يعترف له بالاستحضار.

وشهد العماد الحسبانى عالم دمشق بأنه أعلم الشافعية بالفقه فى عصره، وكان يسرد الروضة حفظا ، وانتفع به الطلبة ولم يكن فى عصره من يستحضر الفروع الفقهية مثله ، ولم يخلف بعده ما يقاربه فى ذلك ، مات سنة خمس وعشرين وثمانمائة ، رحمه الله تعالى.

وفي الخطط التوفيقية أن من علمائها ، الإمام العالم والجهبذ الكامل ، الشيخ إبراهيم الباجورى الشافعى ، شيخ الجامع الأزهر ، ولد بها ونشأ فى حجر والده ، وقرأ عليه القرآن المجيد بغاية الإتقان والتجويد ، وقدم إلى الأزهر لطلب العلم به فى سنة اثنتى عشرة ومائتين وألف ، وسنه إذ ذاك أربع عشرة سنة ، ومكث فيه حتى دخل الفرنسيس فى سنة ثلاث عشرة ، ثم خرج رحمه الله إلى الجيزة وأقام بها مدة وجيزة ، ثم عاد إلى الجامع الأزهر فى سنة ست عشرة عام خروج الفرنسيس من القطر المصرى ، كما أفاد ذلك بنفسه ، فيكون مولده فى عام ألف ومائة وثمانية وتسعين.

وأخذ فى الاشتغال بالعلم ، وقد أدرك الجهابذة الأفاضل ، كالشيخ محمد الأمير الكبير ، والشيخ عبد الله الشرقاوى ، والسيد داود القلعاوى ومن كان فى عصرهم ، وتلقى عنهم ما تيسر له من العلوم ، ولكن كان أكثر تلمذته للشيخ محمد الفضالى ، والشيخ حسن القويسنى.

وفى مدة قريبة ظهرت عليه آية النجابة فدرس وألف التآليف العديدة ، الجامعة المفيدة ، فى كل فن من الفنون منها : حاشية الشمائل للترمذى ، وحاشية على مولد المصطفى ﷺ للإمام ابن حجر الهيثمى ، وحاشية على مختصر السنوسى فى المنطق ، وحاشية على متن السلم فى المنطق أيضا ، وحاشية على متن السمرقندية فى علم البيان ، وكتاب فتح الخبير اللطيف ، شرح نظم الترصيف فى فن التصريف ، وحاشية على متن الجوهرة فى التوحيد ، وحاشية على متن السنوسية فى التوحيد ، وحاشية على رسالة كفاية العوام فى التوحيد ، وحاشية على البردة الشريفة ، وحاشية على بانت سعاد ، وكتاب منح الفتاح على ضوء المصباح ، فى أحكام النكاح ، وحاشية على شرح الشنشورى لأبى شجاع فى فقه مذهب الشافعى فى مجلدين.

وله مولفات أخر ، ولكنها لم تكمل منها : حاشية على جمع الجوامع ، وحاشية على شرح السعد لعقائد النسفى ، وحاشية على شرح المنهج فى الفقه ، وتعليق على تفسير الفخر الرازى ، وغير ذلك.

وكان ملازما للإفادة والتعليم ، وكان لسانه رطبا بتلاوة القرآن العظيم ، فكان ورده فى كل يوم وليلة ختمة قرآن أو ما يقرب منها مع اشتغاله بالتدريس والتأليف ، وكان من حقه أن يتقدم فى المشيخة على الشيخ الصائم ، ولكن لم تساعده المقادير.

فقال من هنأه بالمشيخة : يا دهر أعط القوس باريها فقد … أفرطت فى التقديم والتأخير ، إلى أن قال فى تاريخ توليته المشيخة : وزهت بك العليا وقالت أرّخوا … أبهى إمام شيخ الباجورى.

وقد انتهت إليه رياسة الجامع الأزهر ، وتقلدها فى شهر شعبان سنة ثلاث وستين ومائتين وألف من الهجرة ، واستمر على ذلك إلى أن توفى ، رحمه الله تعالى ، فى سنة ألف ومائتين وسبع وسبعين وعمره خمس وسبعون سنة.

من أعلام مناوهلة .. الشيخ عبد الرحمن المناوهلى المعروف بالمنهلى

إلى قرية مناوهلة ينسب الشيخ عبد الرحمن المنهلى الذى ترجمه السخاوى فى الضوء اللامع فقال : هو عبد الرحمن بن سليمان بن داود بن عياذ بتحتانية ابن عبد الجليل بن خلفون الزين القاهرى الشافعى ، ويعرف بالمنهلى.

ولد فى شوال سنة تسع وعشرين وثمانمائة بمناوهل من الغربية ، ومات أبوه وهو صغير فنشأ فى كفالة أخيه ، وأقام معه برواق ابن معمر بالأزهر ، فحفظ القرآن ، والمنهاج ، وجمع الجوامع ، والألفيتين ، والشاطبية ، والتلخيص ، وأخذ فى الفقه عن الشنيشى ابتداء ، وأخذ النحو عن الوراورى ، ثم انتمى للمناوى ولازمه أتم ملازمة حتى أخذ عنه الفقه أخذا مرضيا غير مرة ، وكذا أخذ عنه فى التفسير ، والحديث ، والتصوف ، والأصول ، والعربية وغيرها ، بحيث كان جل انتفاعه عليه ، وبه تهذب ، وعليه تخرج وتسلك ، وكان أحد قراء تقاسيمه العامة الذين كان ينوه بذكرهم وكان يرجحه فى ذوق الفقه على الجوجرى.

وأخذ الحديث والمصطلح عن شيخنا ، وممن أخذ عنهم أيضا الشمنى ، والتقى الحصنى ، والسعد بن الديرى ، وحضر فى حجته الأولى عند القاضى أبى السعادات بن ظهيرة ، وبرع فى الفقه وتقدم فيه وصار لكثرة ممارسته له والنظر فى قواعده والتبصر فى مداركه فقيه النفس مع مشاركة حسنة فى الأصول والعربية وفهم مستقيم جدا وإتقان فيما يبديه وعقل تام يضبط به أقواله وأفعاله ويتوصل به لكف جليسه أو صاحبه عما لا يرتضيه.

وناب فى تدريس الفقه بالحجازية عن البرهان بن أبى شريف ، وبالفاضلية عن ابنى صاحبه زين العابدين ، وبالجمالية عن ابن النواجى وفى غير ذلك ، ثم استقر فى تدريس النابلسية تجاه سعيد السعداء وسكنها حتى مات.

وكان يترفق فى معيشته بطبخ السكر ونحوه ، وتوالى عليه فى ذلك عدة خسارات فضم ما تأخر بيده وهو شئ يسير جدا ، وسافر فى البحر إلى المركب ، فانصلح المركب بجميع ما فيه فى أثناء الطريق ونجا بنفسه خاصة.

وطلع مكة فحج وأقام سنة أخرى وهى سنة ثلاث وثمانين على قدم عال فى الصلاح والعبادة ، ثم توعك فى غضون ذلك مدة ولم يتم تخلصه حتى أنه قدم القاهرة وابتدأ الفالج معه ، ولكن لم يكن ذلك بمانع له من الإفتاء والتدريس والكتابة ، وانقطع بسببه أشهرا ، كل ذلك وهو صابر شاكر حتى مات سنة خمس وثمانين وثمانمائة رحمه الله تعالى.

ومن نظمه مضمنا قول القائل مما هو مشهور على الألسنة : « حائط القاضى يطهر بالماء ، وحائط غيره يهدم » قوله : إذا استقضى القاضى عن النجس الذى … يحل جدار الغير يفتى بهدمه .. ويفتى إذا ما حل ذاك بحيطه … بتطهيره بالماء فاعجب لحكمه.

وقوله أيضا : يقضى القضاة بهدم الحيط إن نجست … ما لم تكن لهمو فالماء يكفيها ، ومن كلامه أيضا: إذا حكم الإله عليك فاصبر … ولا تضجر فبعد العسر يسر ، فكم نار تبيت لها لهيب … فتخمد قبل أن ينشق فجر.

شبرا زنجي

في الخطط التوفيقية قرية من مديرية المنوفية بمركز سبك ، واقعة علي الشاطئ الشرقى للباجورية غربى ناحية الباجورية إلى الشمال بنحو ساعة بشرقى سرس كذلك، وبها جامع قديم بمنارة ومعمل دجاج وسواق ، وأشجار على شط الباجورية ، ويتبعها كفر يسمى كفر شبرى زنجى فى البر الغربى للترعة المذكورة به ، سواق معينة وحدائق ذات ثمار ، تكسب أهلها من الزرع وغيره.

وإليها ينسب إمام العارفين وقدوة الواصلين علم الأولياء وصفوة الأصفياء العالم العامل الرحلة الكامل ؛ الأستاذ أبو عبد السلام عمر بن جعفر الشبراوى سقى الله ثراه شآبيب الرحمة والرضوان وأحله أعلى فراديس الجنان ، ولد بها وتربى فى حجر والده ، وبعد أن حفظ القرآن جاور فى الجامع الأحمدى فجوّد القرآن وحفظ المتون وتلقى بعض الكتب ، وأقام مجاورا هناك مدة.

وكان مباركا من صغره تظهر منه خوارق للعادة جمة ، وكان إذا نفذ الخبز أو الدراهم منه يأتيه شخص لا يعرفه فيعطيه الخبز والأدم فى طرفى كل يوم ، إلى أن يحضر له من عند والده ما يقوم بكفايته فينقطع ذلك ، وتكرر له ذلك حتى كان يظن أن عادة سيدى أحمد البدوى مع جميع المجاورين ذلك ، ثم انتقل إلى الجامع الأزهر فبعد وصوله إليه رأى أنه لم يستأذن سيدى أحمد البدوى ، فرجع إلى طنتدا واستأذن سيدى أحمد البدوى فأذن له.

وأقام فى الأزهر ملازما لشيخ الإسلام الشيخ الباجورى فى تلقى العلم معقولا ومنقولا ، ولازم أيضا الشيخ المبلط والشيخ البلتانى وجملة أكابر، ولازم شيخ الإسلام سيدى أحمد الدمهوجى خليفة الأستاذ الشرقاوى وأخذ منه العهد ، واشتغل بالذكر مع الاشتغال بالعلم والاجتهاد فى كل ، وبعد وفاة الأستاذ الدمهوجى لازم العارف بالله سيدى محمد السباعى وأجازه بالطريق الخلوتية والشاذلية ، وأجازه بالطريق الشاذلية أيضا العارف بالله الشيخ البهىّ المدفون بطنتدا ، والشيخ الجوهرى ، وأجيز بالطريق النقشبندية أيضا.

ثم أقام ببلده المذكورة وقصده الناس من كل جهة لتلقى الطريق ، ووصل على يديه الجم الغفير من العلماء وأكابر أهل العلم ، وآحاد الناس من المنوفية والشرقية والبحر الصغير ودمياط ، واشتهر أمره جدا مع الاعتقاد التام وحسن السيرة ، وكان يتوجه إلى تلك الجهات نادرا بعد تكرر طلب مريديه.

وله مؤلفات كثيرة كشرحه على «ختم الصلوات» لسيدى مصطفى البكرى ، وشرحه على «ورد السحر» ، وشرحه على «ورد الستار» ، وشرحه على «حزب الأستاذ الشاذلى» ، وشرحه على «حزب الإمام النووى» ، «ورسالة فى الطريق النقشبندية» ، وله غير ذلك ، وكم ظهرت على يديه كرامات وانتفع به أناس فى العلم والطريق. ، توفى فى شوال سنة ١٣٠٣ وقد ناهز الثمانين ، ودفن فى مسجده الذى أنفق على بنائه من ماله بالبلد المذكورة ، وله قبة فيه عليها أنوار لائحة ، وله مولد كل عام فى شوال.

ميت عفيف

اسمها الأصلي منية عفيف نسبة لإحدى العشائر المغربية المتوطنة في منطقة منوف في العصر الفاطمي وتتبع حاليا مركز الباجور ، وردت في قوانين ابن مماتي وفي تحفة الإرشاد وفي التحفة من أعمال المنوفية ، ثم حرف اسمها من منية إلى ميت فوردت به في تاريخ سنة 1228 هـ ، ذكرها ابن الجيعان في القرن التاسع الهجري فقال : ” منية عفيف مساحتها 577 فدان بها رزق 27 فدان عبرتها كانت 1400 دينار والآن 700 دينار للمقطعين وأوقاف “.

وفي الخطط التوفيقية : ” منية عفيف هذه القرية من مركز سبك الضحاك بمديرية المنوفية ، على الشاطئ الغربى لبحر دمياط ، غربى فرع دمياط بنحو ثلاثة آلاف متر ، وفى بحريها رياح المنوفية المسمى بالمتر ، وفيها ثلاثة مساجد عامرة ، ومعمل فراريج ، وأنوال النسيج الصوف ، ونخيل ، ويزرع فى أرضها أنواع الحبوب والدخان المشروب كثيرا ، وقصب السكر والذرة والقطن.

وبها مقام شيخ يقال له سيدى أحمد أبو كراس عليه قبة ولهم فيه اعتقاد تام ويزورونه وينذرون له ويعملون له مولدا كل سنة يومين ، وبها ضريحان متجاوران للشيخ نصر والشيخ سلام على كل منهما قبة ولهما زاوية مجعولة مكتبا لتعليم الأطفال القرآن ، ومن أهلها الفاضل الشريف السيد محمد العفيفى شيخ سجادة العفيفية ، وأكثر أهلها مسلمون ، وتكسبهم من الزراعة ، وكان فى شرقيها جزيرة عمل لها جسر فى جنوب فم ترعة القريتين فامتنع ركوب البحر على أراضى الجزيرة وبعد عن القرية بمسافة سدس ساعة “.

جاء في تاريخ الجبرتي أنه ينسب إليها الشيخ عبد الوهاب العفيفى ، صاحب أكبر مساجدها ، فقال : ولد بهذه القرية القطب الكبير والإمام الشهير أحد مشايخ الطريق ، صاحب الكرامات الظاهرة والأنوار الساطعة الباهرة الشيخ عبد الوهاب بن عبد السلام بن أحمد بن حجازى بن عبد القادر بن محمد بن العباس بن عبد القادر بن محمد بن القطب سيدى عمر المرزوقى العفيفى المالكى ، البرهانى ، يتصل نسبه إلى القطب الكبير سيدى مرزوق الكفافى المشهور.

ونشأ بها ، ثم قدم مصر وحضر على شيخ المالكية فى عصره الشيخ سالم النفراوى أياما في مختصر الشيخ خليل ، وأقبل على العبادة ، وقطن بقاعة بالقرب من الأزهر بجوار مدرسة السنانية ، ثم سافر للحج ، فلقى بمكة الشيخ إدريس اليمانى وأجازه ، وعاد إلى مصر وحضر دروس الحديث على الإمام المحدث الشيخ أحمد بن مصطفى الإسكندرى الشهير بالصباغ ، ولازمه حتى عرف به ، ثم أجازه الشيخ أحمد التهامى بطريقة الأقطاب والأحزاب الشاذلية ، والسيد مصطفى البكرى بطريقة الخلوتية.

ولما توفى شيخه الصباغ لازم السيد محمد البليدى فى دروسه ، ثم تصدى للتدريس ، فروى عنه جملة من أفاضل عصره كالشيخ الصبان ، والسيد محمد مرتضى ، والشيخ محمد بن إسماعيل النفراوى ، وسمعوا عليه صحيح مسلم بالأشرفية.

وكان كثير الزيارة لمشاهد الأولياء متواضعا ، لا يرى لنفسه مقاما متحرزا فى مأكله وملبسه ، لا يأكل إلا ما يؤتى به إليه من زرعه من بلده من الخبز اليابس مع الدقة ، وكانت الأمراء تأتى إليه لزيارته فكان يفر منهم فى بعض الأحيان ، وكان كل من دخل عليه يقدم له ما تيسر من الزاد من خبزه الذى كان يأكل منه ، وانتفع به المريدون وكثروا فى البلاد وأنجبوا ، ولم يزل يترقى فى مدارج الوصول إلى الحق حتى تعلل أياما بمنزله الذى بقصر الشوك ، وتوفى فى ثانى صفر سنة إثنتين وسبعين ومائة وألف ، ودفن بجوار تربة الشيخ المنوفى ومقامه شهير يزار

بي العرب وسبك الضحاك

في العصور الإسلامية المتعاقبة أسست القبائل العربية والمغربية عدة قرى في أجوار الباجور ومناوهلة ، وقد أجملها محمد رمزي في القاموس الجغرافي حيث يقول :

بي العرب : قرية قديمة وردت في قوانين ابن مماتي من أعمال المنوفية في حرف الألف باسم بي العرب وفي حرف الميم باسم منية بي العرب ، وكذلك وردت بهذا الاسم الأخير في تحفة الإرشاد ، وأما اسمها الأول فورد في تحفة الإرشاد محرفا بحر العرب ووردت في التحفة باسمها الحالي من أعمال المنوفية وفي تاج العروس وردت محرفة بنو العرب.

وإني أرى أن كلمة بي هو الاسم المصري القديم لهذه القرية ولقلة عدد حروفها وضرورة إظهار اسمها في الوثائق والمكاتبات ولأن سكانها من العرب أضيف إلى بي كلمة العرب فصارت بي العرب بشكل واضح.

الأطارشة : هي من القرى القديمة وردت في التحفة من أعمال المنوفية ، البرانقة : قرية قديمة وردت في التحفة من أعمال المنوفية وورد في تاج العروس أنها تنسب إلى برنيق فخذ من العرب.

كفر مناوهلة : هي من الكفور القديمة ورد في الانتصار مذكورا مع منى وهلة باسم منى واهلة وكفرها من أعمال المنوفية ، وقد دلني البحث على أن هذا الكفر كان يسمى الشنطور ثم ورد في التحفة ومعه منيل موسى من أعمال المنوفية ، ويستفاد من كتاب وقف السلطان قايتباي المحرر في سنة 879 هـ أن الشنطور هذه كانت مجاورة لناحية منا وهلة ومن جملة مضافاتها ، وبضم زمام ناحيتي منا واهلة والشنطور في سنة 715 هـ على بعضهما نجد المجموع يعادل الآن مجموع الزمام الحالي لناحيتي منا وهلة وكفرها.

وفي تاريخ سنة 1228 هـ ورد هذا الكفر مع منا وهلة في دفتر مساحة واحد باسم منا وهلة وكفرها ، وفي سنة 1260 هـ فصل عنها بزمام خاص فأصبح ناحية قائمة بذاتها.

سبك الضحاك : قرية قديمة وردت في قوانين ابن مماتي وفي تحفة الإرشاد وفي المشترك لياقوت وفي التحفة من أعمال المنوفية ، وفي الانتصار سبك الضحاك وهي سبك الثلاث ، ولا يزال العامة يسمونها سبك التلات لأن سوقها الأسبوعي ينعقد يوم الثلاثاء من كل أسبوع.

وفي الخطط التوفيقية : سبك الضحاك وهى بلدة من مديرية المنوفية وتسمى أيضا سبك التلات وهى رأس قسم واقعة شرقى بحر شيبين على بعد أربعمائة قصبة وفى غربى ترعة العطف على نحو ألف متر ، والخارج منها إلى شيبين يسير على ترعة سبك الخارجة من النيل التى فمها شرقى بحر القرينين بقرب فم ترعة العطف من الجهة الجنوبية ويمر بقرية مناوهل الواقعة على الشاطى الشرقى لبحر شيبين ثم يتبع جسر ذلك البحر إلى أن يصل إلى كفر مناوهل وناحيتى الدلتون والعالية وكفر المصيلحة ثم يجوز البحر إلى البر الغربى فيجد ناحية شبين قبالة ناحية المنيتين.

وأغلب أبنية ناحية سبك باللبن وعلى دورين ثانيهما يشتمل على أود تسمى مقاعد وفيها مساجد منها واحد بمنارة فى وسطها ومسجد بلا منارة فى الجهة البحرية به مقام سيدى على المغازى وهو ولى له شهرة ويعمل له مولد فى الصيف يستمر يومين ويحضره خلق كثيرون ، ومسجد فى بحريها أيضا فيه مقام سيدى عبيد وقد جدد له فى هذه الأزمان خادم الجامع محمد العفش مولدا ، وكانت سبك سابقا على تل مرتفع نحو عشرة أمتار عن أرض المزارع فاستولت عليه الأيدى بأخذ السباخ ولم يبق منه الآن إلا نحو ربعه فى جهتها القبلية “.

الكتامية : تكونت في العهد العثماني بفصلها من زمام قلتى الكبرى ووردت في خريطة الحملة الفرنسية وفي تاريخ سنة 1228 هـ ثم اتصل سكنها بقرية بير شمس القديمة المجاورة ، جاء في الخطط التوفيقية : بير شمس قرية من مديرية المنوفية على الشط الغربى لفرع دمياط فى شمال قلته الصغرى بنحو ألفين وخمسمائة متر وفى جنوب سنجلف بنحو خمسة آلاف متر ، وأبنيتها باللبن والآجر وعندها فم ترعة السرساوية ، وفيها مسجدان ومعمل زجاج وأبراج حمام وأضرحة لبعض الصالحين مثل سيدى محمد الجمل يعمل له ليلة كل سنة ، وسيدى صالح وسيدى علم الدين وبها شونة على البحر لملح الميرى وحلقة لبيع السمك والقطن.

وعندها موردة لا تخلو من المراكب وترسو عليها رواميس الجرار البلاصى الآتية من بلاد الصعيد وتباع هناك ولها سويقة دائمة ، وفيها نخيل قليل ويزرع فى أرضها القمح وقصب السكر والقلقاس وبجوارها وابور لحلج القطن ، وبجوارها أيضا كفر يقال له كفر الخضر يقال إن من عوائد أهله أنه إذا خطب رجل امرأة ليتزوجها عملوا له فطيرة من نحو ربع ويبة من دقيق القمح وأمروه أن يطوف البلد جريا سريعا ثم يقدمونها له فإن أكلها زوجوه وإلا فلا “.

تلوانة وأجوارها

في العصر الفاطمي تأسست عدة قرى في المناطق المحاذية لترعة الليانة والتي حل محلها اليوم ترعة السرساوية وتقع اليوم في غرب مركز الباجور ، ومن أهمها كل من تلوانة وجروان وفيشة الصغرى والتي تحوي عددا كبيرا من أضرحة الشيوخ المغاربة ، وجميعها من قرى الروك الصلاحي وردت في قوانين ابن مماتي وفي التحفة السنية بأسمائها الحالية كما وردت فيشا باسم فيشة الحمراء في تاج العروس.

جاء في الخطط التوفيقية : ترعة السرساوية هى ترعة تخرج من ريّاح المنوفية أيضا ، من شاطئه الغربى بمقابلة بيرشمس بعيدة لجهة بحرى عن فم الشنشورية بمسافة ٢٣٠٠ متر ، وكانت نيلية ، ثم جرى حفرها وتعميقها وجعلها صيفية سنة ١٢٨٧ هـ؛ فصارت من الترع الصيفية الكثيرة النفع ، وتصب فى البحر الأعظم الغربى مجاورة ناحية طنوب من قبلى بقنطرة ذات ثلاث عيون ، بناؤها بالحجر الدستور وتسمى مصرف طنوب.

تلوانة : قرية من مديرية المنوفية بقسم سبك موضوعة غربى ترعة السرساوية على بعد ألف وثلاثمائة متر وبحرى بحر الفرعونية بنحو ستمائة متر وبها ثلاثة جوامع أحدها له منارة قد جدد سنة ثلاثين ومائتين وألف ، وجامع الأربعين جدد سنة خمسين ومائتين وألف ، وجامع سيدى يوسف جدد بعد تخربه سنة اثنتين وتسعين ومائتين وألف ، وبها ثلاثة بساتين ذوات فواكه ومعمل دجاج ، وعدد من مقامات الأولياء ، كمقام سيدى يوسف ، وسيدى سعيد المغربى ، والشيخ جعفر والشيخ محمد الحجازى ، والشيخ المظفر ، والشيخ أبى حجش.

وأهلها مسلمون وعدتهم ثلاثة آلاف وخمسمائة نفس ، وزمامها ألف وسبعمائة وأربعون فدانا جميعها تروى من النيل ، وبها ست عشرة ساقية معينة عذبة الماء ولها شهرة فى زرع القطن ولها طريق فى جهتها البحرية يوصل إلى ناحية منوف فى مسافة ساعتين ونصف.

وممن طلعت عليه شمس عناية العائلة المحمدية وترقى فى المناصب السنية إمام أفندى بكر من أهالى هذه البلدة دخل آلايات البيادة نفرا فى مدة المرحوم سعيد باشا وتعلم القوانين العسكرية حتى استحق التقدم فترقى فى زمنه فى الرتب حتى أحرز رتبة بيكباشى ، وله إلمام بالقراءة والكتابة وسار فى حرب الحبشة وعاد سالما.

جروان : قرية من مديرية المنوفية بمركز سبك الضحاك فى شرقى ترعة السرساوية على نحو ثلثمائة متر أبنيتها باللبن والآجر وبها عدة مساجد منها مسجد الشيخ عبد الله ، ومسجد الأربعين ، ومسجد سيدى عقيل ، وبها أضرحة لبعض الصالحين مثل الشيخ شمس الدين ، والشيخ عقيل والشيخ الغريب وبها سبع جنات ، ورىّ أراضيها من النيل وبها سبع عشرة ساقية معينة عذبة المياه لسقى مزروعات الصيف ، وعدد أهلها ثلاثة آلاف نفس وشهرتهم فى تجارة المواشى ، وزمامها ألف وأربعون فدانا ، ولها طريق موصل إلى مدينة منوف فى ساعة ونصف.

زاوية جروان قرية صغيرة من مديرية المنوفية، بقسم سبك، موضوعة فى الشمال الغربى لناحية الباجور بنحو ألف متر، وفى شرق جروان بنحو ألفى متر. وبها جامع، وفى غربيها مقام ولى يقال له أبو الحسن

فيشا الصغرى : قرية من مديرية المنوفية بمركز سبك ، غربى ترعة السرساوية بنحو مائة وخمسين مترا ، وأبنيتها بالطوب الأحمر واللبن ، وبها جامعان ، أحدهما : بمنارة أنشأه الشريف عبود من أهالى المحروسة سنة ثمانين وألف ، وكان إذ ذاك ملتزم الناحية ، وبها معمل دجاج ، وكنيسة جددت سنة ثلاثين ومائتين وألف ، وجملة من الأقباط ، وسبعة بساتين مشتملة على أنواع الفواكة ، ومقام سيدى يحيى وسيدى هارون المغربى وسيدى عمر وسيدى البهلول ، وترقى منها جرجس وصفى سنة تسع وثمانين إلى رتبة البيكوية ، وهو بها إلى الآن ، وعبد الملاك أفندى مأمور مركز بالمديرية.

وزمامها ألف فدان وثلثمائة فدان ، وستة وتسعون فدانا ، جميعها تروى من النيل ، وبها اثنتان وثلاثون ساقية معينة عذبة المياه ، ولها شهرة بتربية النحل ، واستخراج عسله ، ومنها إلى منوف مسافة ساعتين.

مسجد الخضر وأجوارها

في العصر الفاطمي تغير اسم قرية أنتوها القديمة الواقعة اليوم في شرق مركز الباجور إلى اسم جديد هو مسجد الخضر والذي تحول إلى مزار ديني في العصور التالية ، وتأسست في أجواره عدة قرى جديدة تقع كلها على الساحل الغربي لفرع دمياط ومن أهمها قرى العطف والقرينين وشميرف (مشيرف) ، وسميت العطف بسبب وقوعها على منطقة انحناء وانعطاف النيل بينما سميت القرينين وشميرف على اسم العشائر المؤسسة لها.

وجاءت تفاصيل عن ذلك في كتاب التحفة السنية ضمن الأعمال المنوفية في القرن التاسع الهجري حيث يقول المقر بن الجيعان : ” ابيوهه وهي مسجد الخضر عليه السلام مساحتها 756 فدان بها رزق 81 فدان عبرتها كانت 5000 دينار واستقرت 2500 دينار كانت للأمراء والآن للديوان المفرد والمقطعين.

شميرف مساحتها 958 فدان بها رزق 68 فدان عبرتها كانت 2333 دينار ثم استقرت بحق النصف للمقطعين وأملاك وأوقاف ورزق ، عطف اسريجه مساحتها 340 فدان بها رزق 14 فدان عبرتها 200 دينار للمقطعين ورزق وملك ، القرينين مساحتها 500 فدان بها رزق 31 فدان عبرتها 1500 دينار للمقطعين وأملاك وأوقاف ورزق “.

وجاء في القاموس الجغرافي : مسجد الخضر هي من القرى القديمة كانت تسمى قديما أنطو ذكرها أميلينو في جغرافيته باسم أنتيو وقال إنها بالوجه البحري ولم يستدل عليها لاختفاء اسمها ، وبالبحث تبين أن أنطو المذكورة هي التي سماها العرب أنتوهي وقد وردت في نزهة المشتاق عند الكلام على فرع النيل في عدة مواضع باسم انتوهى قال : وهي مدينة صغيرة واقعة على الضفة الغربية للنيل تجاه منية العطار بها بساتين وزراعات وغلات ولها سوق في يوم معلوم.

ووردت في معجم البلدان محرفة باسم أتنوهة أو تنوهة قال : وتعرف بمسجد الخضر من قرى المنوفية بمصر ، ومن هذا يتبين أنها سميت مسجد الخضر في الروك الصلاحي فقد وردت في قوانين ابن مماتي وفي تحفة الإرشاد في حرف الألف من أعمال المنوفية باسم أنتوهة وهي مسجد الخضر وفي حرف الميم مسجد الخضر وهي أنتوهة ، وفي التحفة وردت محرفة باسم أبيوهة وهي مسجد الخضر ، وفي تربيع سنة 933 هـ باسم أنتوها وهي مسجد الخضر وكل اسم لم تكن النون فيه مقدمة على التاء وخالف أنتوهى أو انتوها وأنتوهه وأنطو فهو غلط ، وفي تاريخ سنة 1228 هـ استقرت باسم مسجد الخضر وهو اسمها الحالي.

مشيرف : هي من القرى القديمة اسمها الأصلي شميرف وردت به في نزهة المشتاق ذكرها بين أنتوهى (مسجد الخضر) وبين منية العطف (العطف بمركز منوف) ، ووردت أيضا في معجم البلدان شميرف في الغربيات (أي بإقليم الغربية) قبالة منية العطار بمصر وبها مشهد الخضر يزار ، والحقيقة أن مشهد الخضر في قرية مسجد الخضر الواقعة في شمال مشيرف وعلى بعد كيلومتر واحد منها ، ووردت في التحفة شميرف من أعمال المنوفية ، وفي العهد العثماني حرف اسمها إلى مشيرف لسهولة النطق بها فوردت في تاريخ سنة 1228 هـ وهو اسمها الحالي.

العطف : هي من القرى القديمة وردت في نزهة المشتاق باسم العطف وفي نسخة أخرى باسم منية العطف قال : إنها واقعة على الجانب الغربي من فرع النيل الشرقي ومنها إلى شميرف (مشيرف التي بمركز قويسنا) قال : وهي قرية كثيرة الخيرات ، ووردت في قوانين ابن مماتي باسم عطف شريجة وفي تحفة الإرشاد عطف سريجة وفي التحفة باسم عطف أسريجة من أعمال المنوفية ونسبت إلى أسريجة لمجاورتها لها وتمييزا لها من القرى الأخرى التي باسم العطف ، وفي تاريخ سنة 1228 هـ باسمها الحالي بغير تمييز.

القرينين : هي من القرى القديمة وردت في التحفة من أعمال المنوفية ، كفر القرينين أصله من توابع ناحية القرينين ثم فصل عنها في تاريخ سنة 1231 هـ.